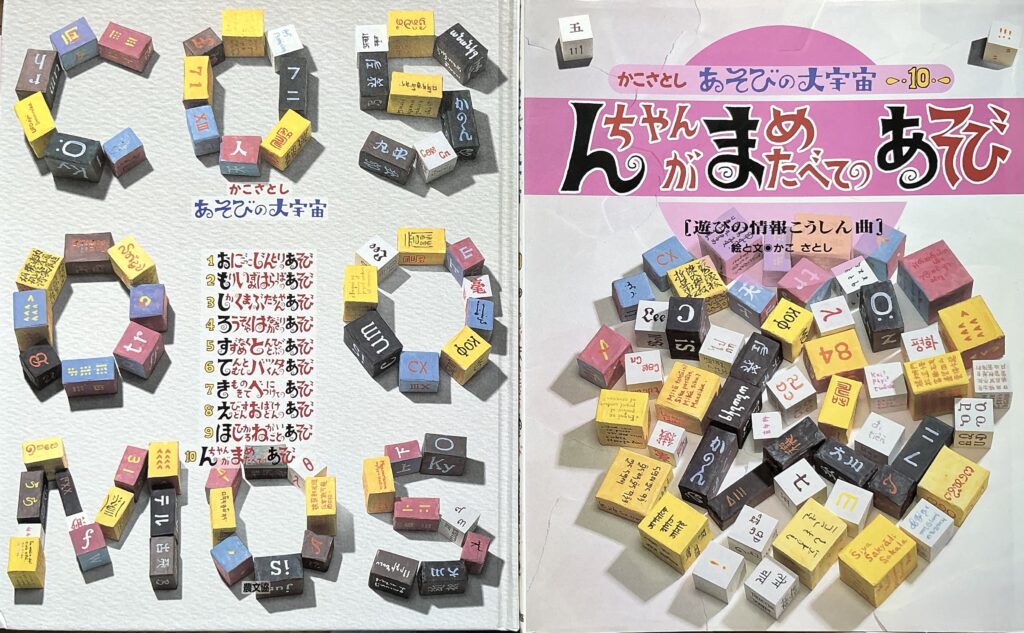

本の誕生日

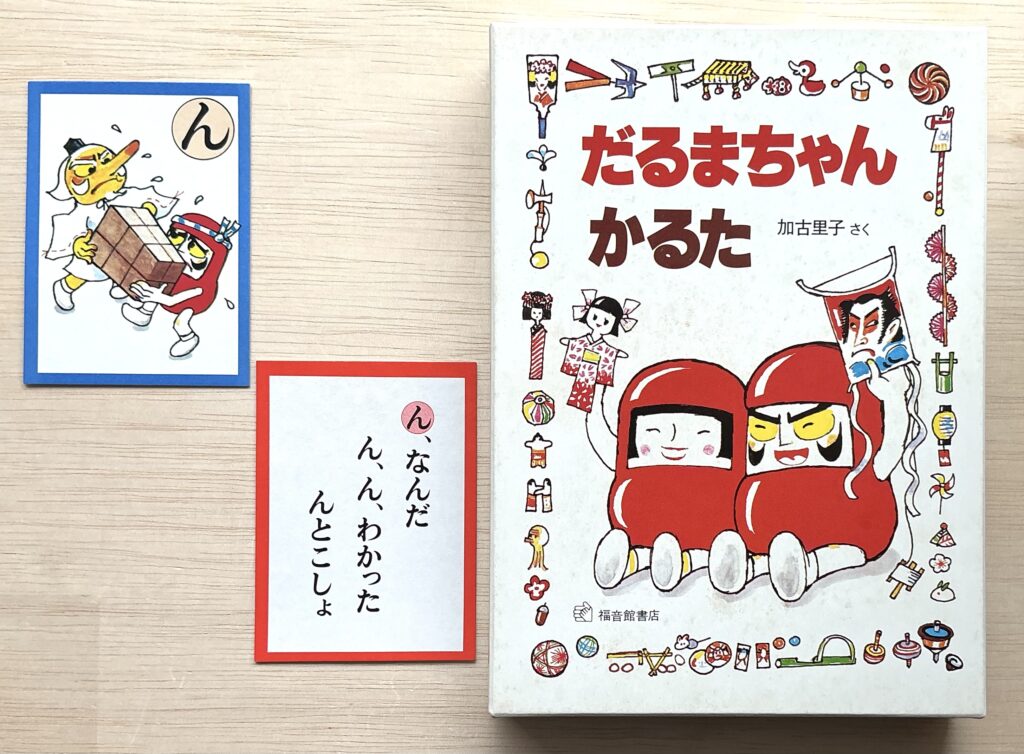

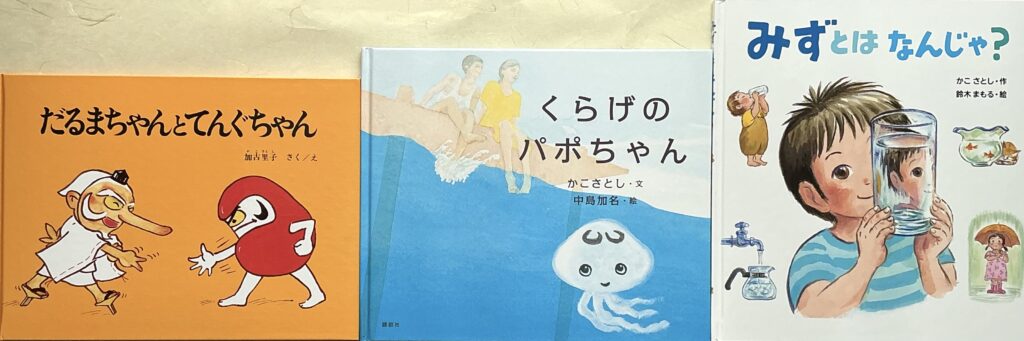

『だるまちゃんとてんぐちゃん』(福音館書店)が誕生したのは1967年2月1日、59年前のことです。

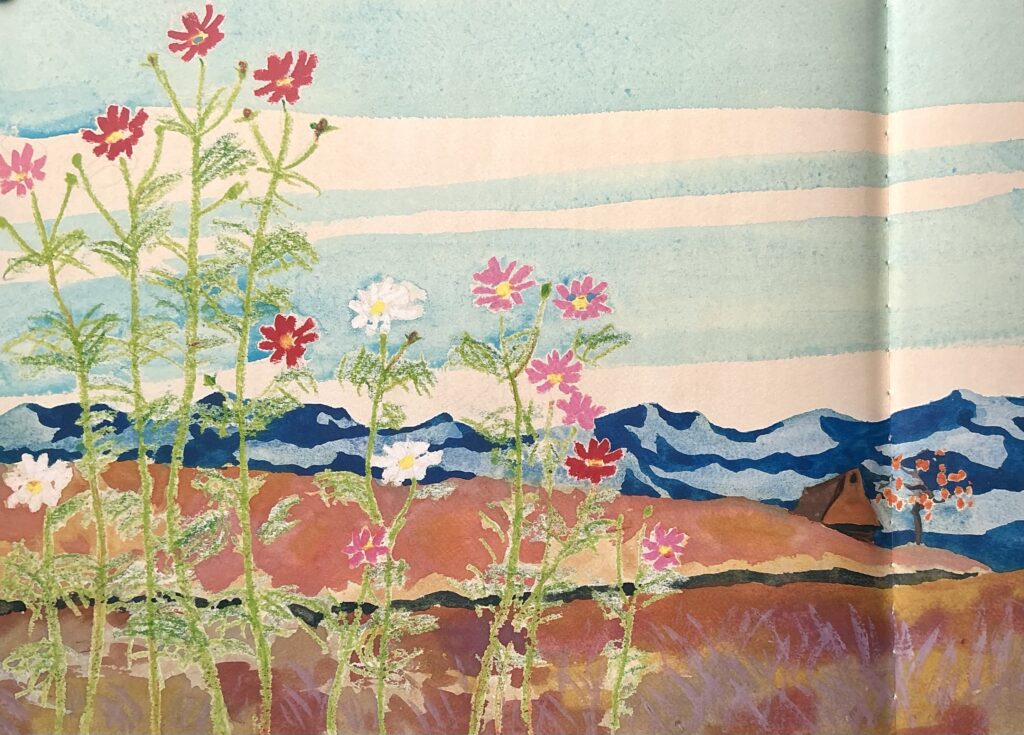

2026年1月27日福井新聞「越山若水」で取り上げられた『ゆきのひ』(福音館書店)はそれより1年前の1966年2月1日生まれで今年還暦。

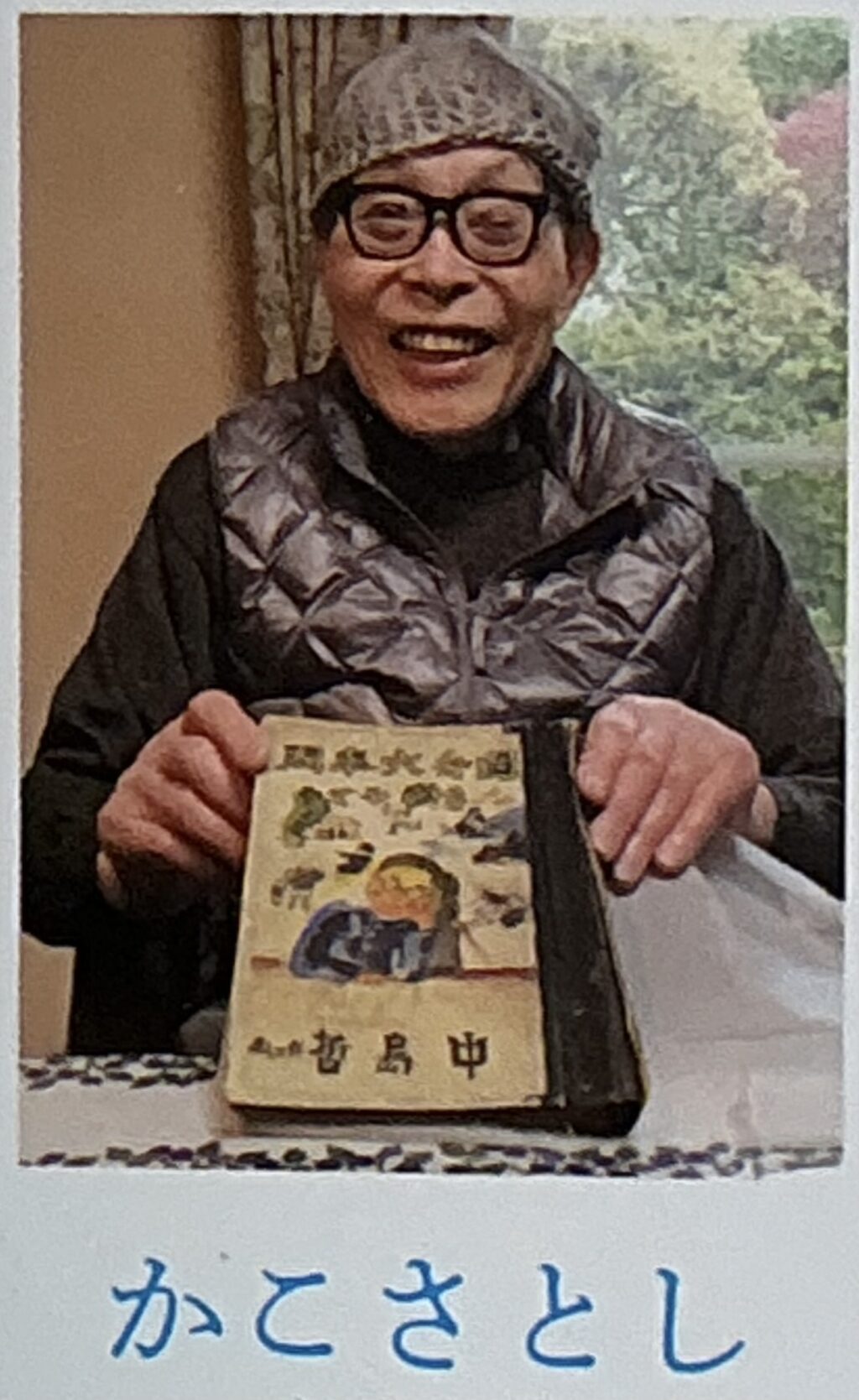

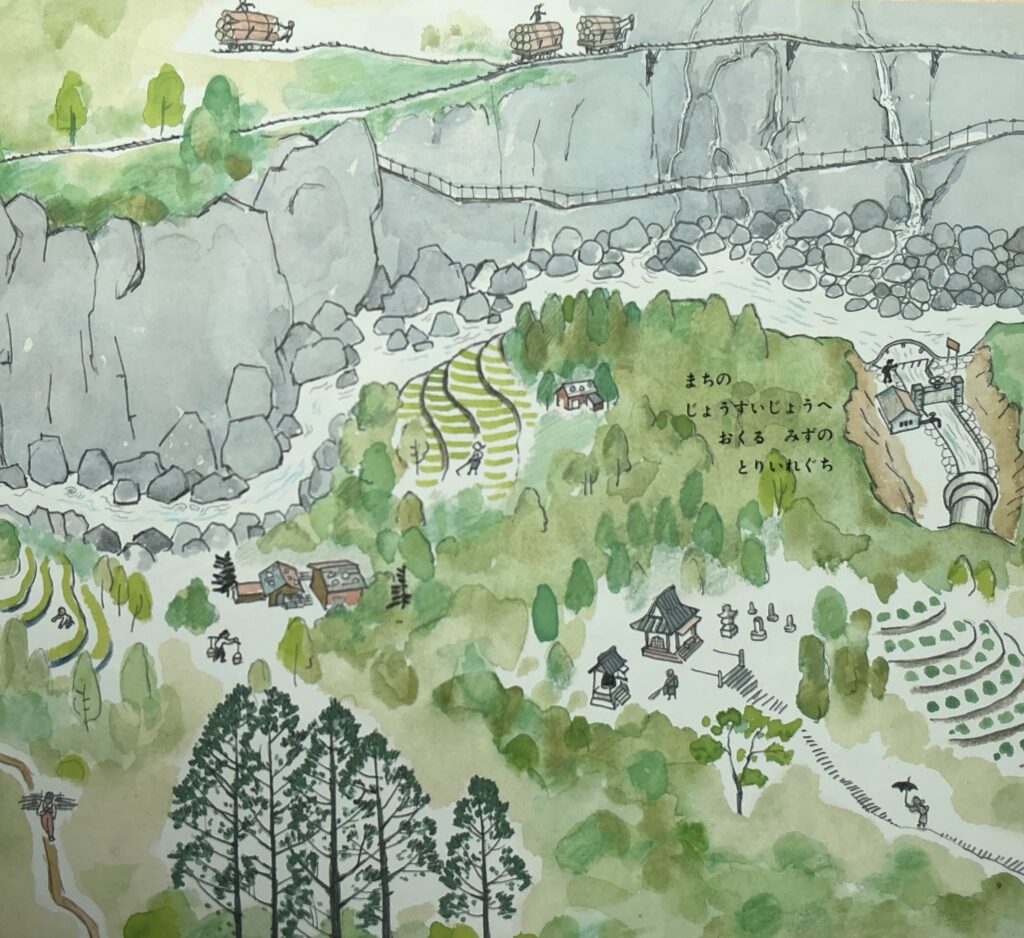

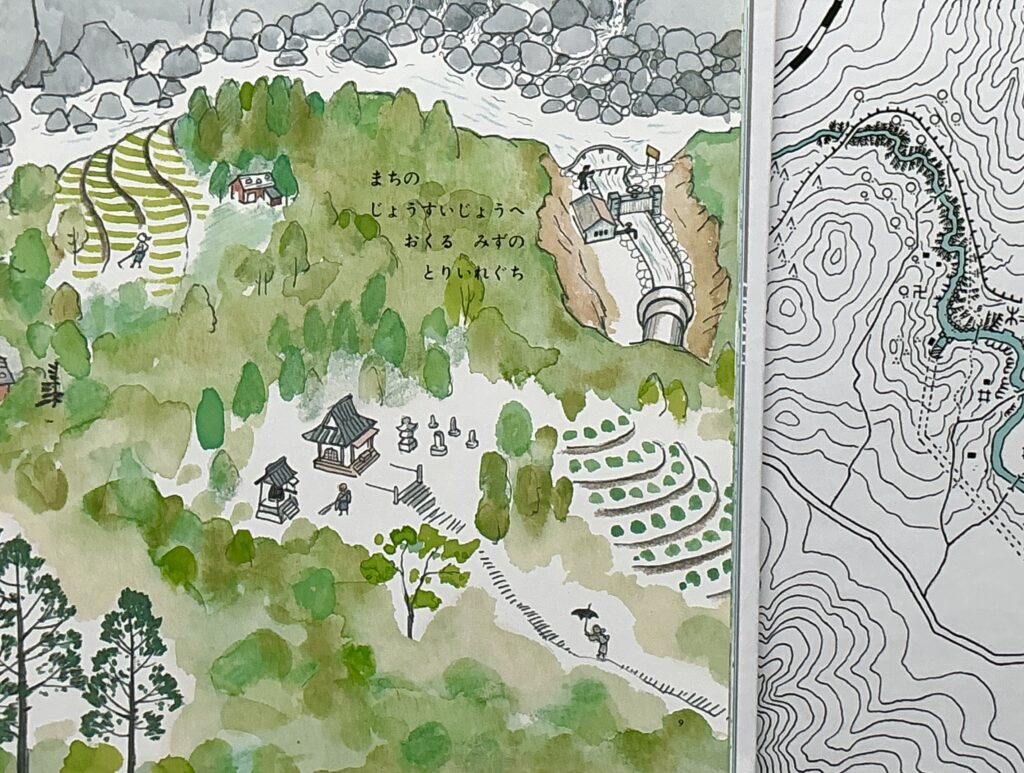

かこさとしのデビュー作『だむのおじさんたち』は1959年1月でしたからもう67歳になりました。

2026年1月25日、福井放送「ふれあい若狭」絵本館紹介の中で取り上げられた最新作『くらげのパポちゃん』(講談社)は2025年2月3日、まもなく1歳のお誕生日を迎えます。

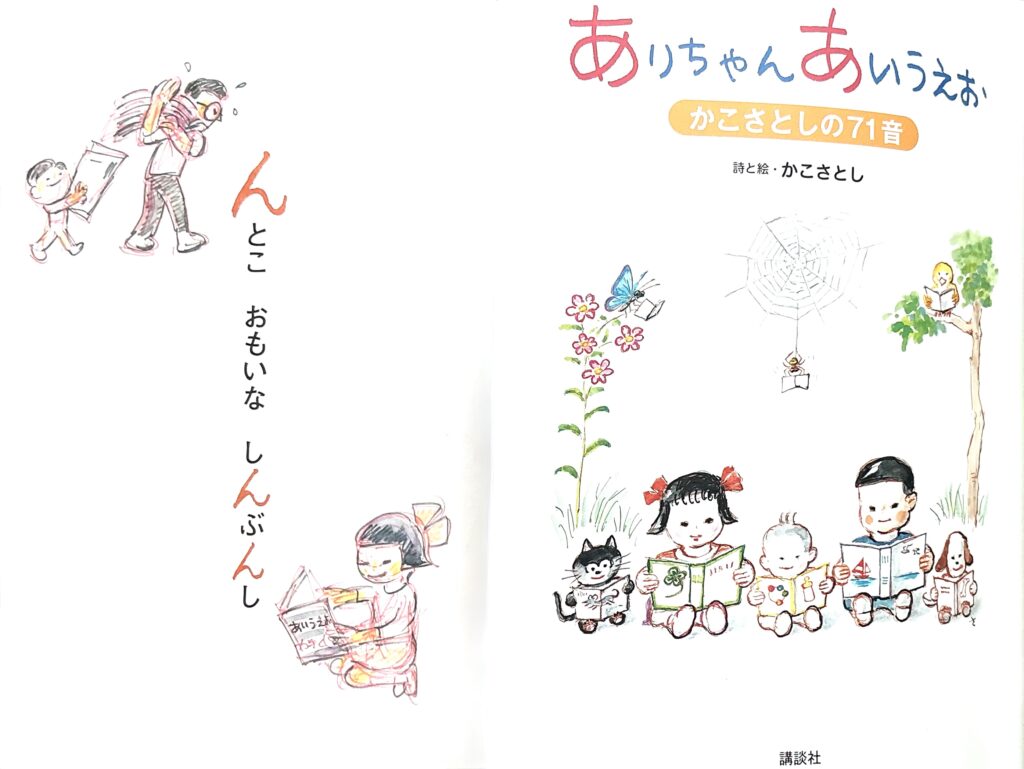

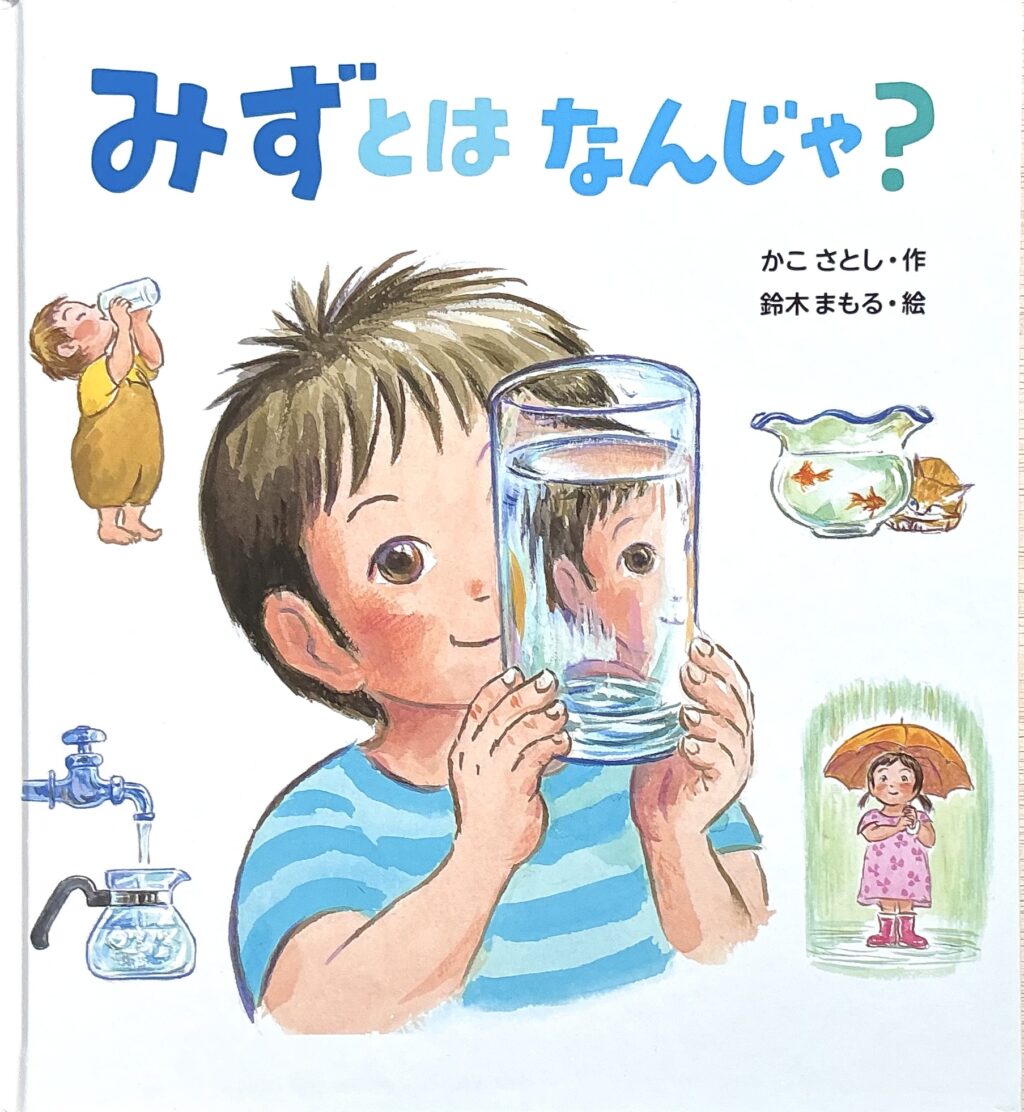

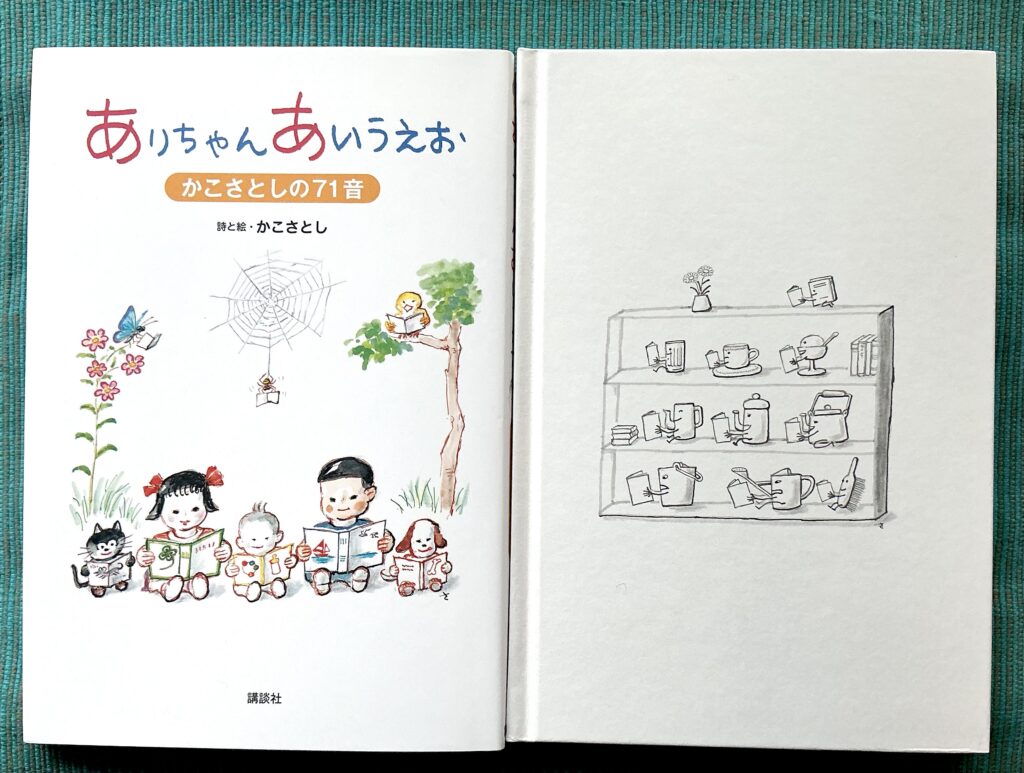

加古の没後に出版の『みずとはなんじゃ?』(小峰書店)は2018年11月11日、『ありちゃんあいうえお かこさとしの71音』(講談社)は2019年3月5日でした。

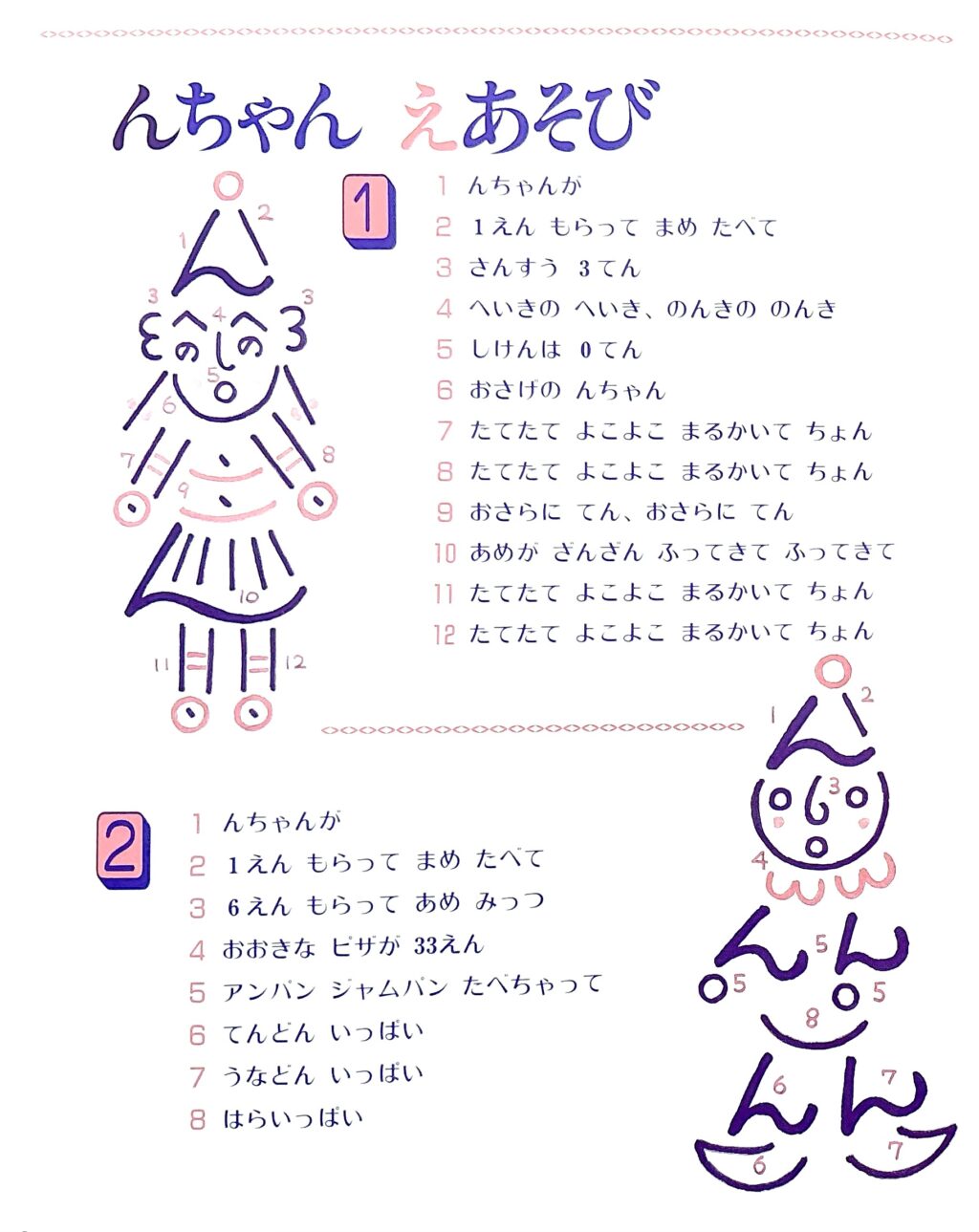

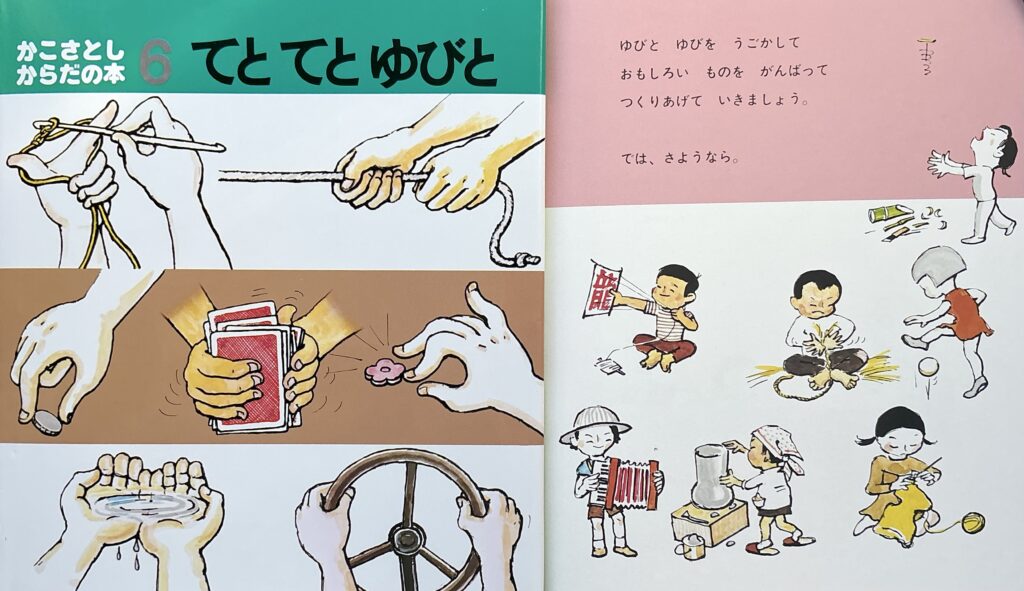

本がたくさん表紙や裏表紙に描かれている、 かこさとし初の詩集

こちらも2月1日生まれ。『だるまちゃんとてんぐちゃん』誕生の前年1966年作。

こういった、奥付といって本の最後に著者名などとともに記載されている日付が公式な本の誕生日ですが、全国の書店さんに並ぶころを見計らっていますので、実際にはそれより1週間くらい前に出来上がっているのが普通です。

本の刊行日は出版社さんが決めますが、素敵な計らいをしてくださることもあります。

偕成社の場合、奥付には日にちは入れず月までしか表示していませんが、かこさとしの誕生日に合わせていただいた『過去六年間を顧みて』(2018年偕成社)は3月(31日)。加古の生涯最後の誕生日が最後の本の誕生日となりました。

また、加古が亡くなってから出版となった『てづくりおもしろおもちゃ』(小学館)は2021年7月12日。これも加古が大好きだった七夕に本ができあがるようにという編集者さんのお心遣いがありました。

皆さまのお気に入りの本の誕生日はいつでしょうか。思いがけず古い本だったり、本の誕生日がご自分のお誕生日と同じだったり!

本を手に取られたら最後のページの奥付もご覧になってみてはいかがでしょうか。

もともとはアメリカで出版されていた本。2021年英語版も国内で同時発売となりました。

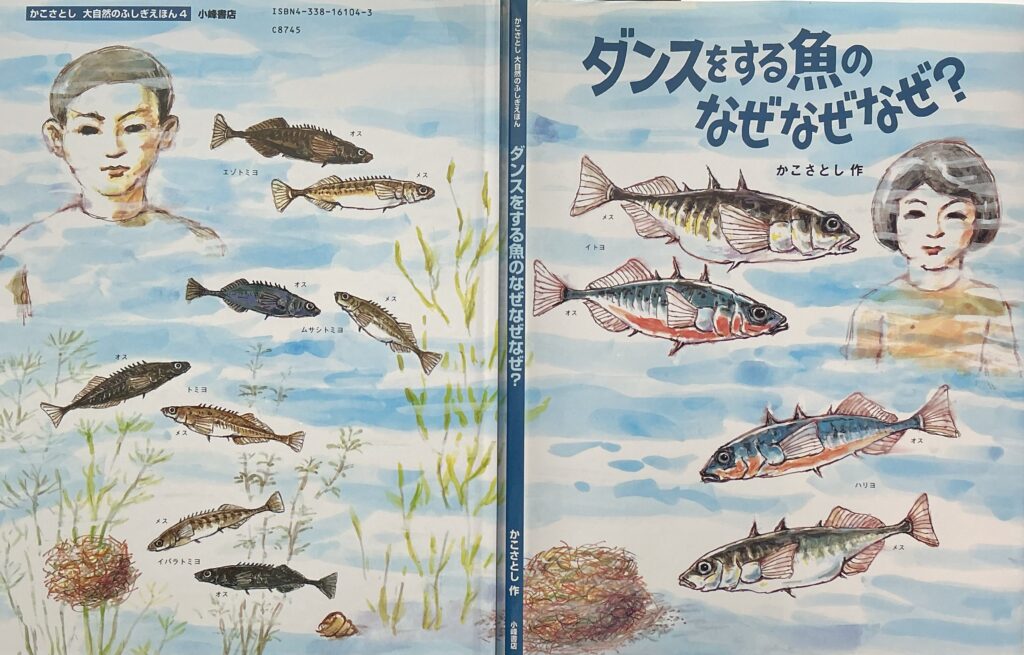

2026年1月25日新潟日報で紹介された『ダンスをする魚のなぜなぜなぜ?』は2000年5月23日出版