編集室より

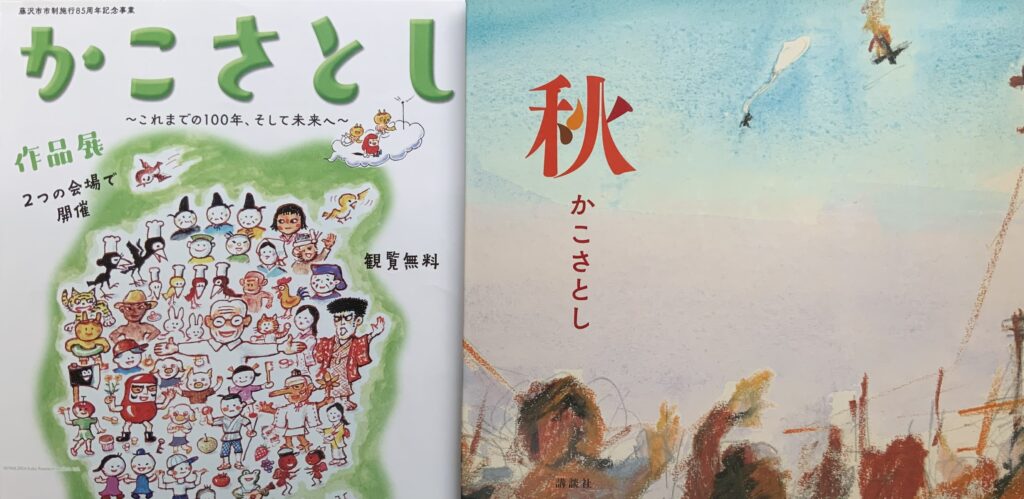

藤沢市政85周年記念事業として藤沢市アートスペースで開催中の「かこさとし作品展 〜これまでの100年、そして未来へ〜」を記念して2025年7月12日(土)藤沢市民会館にて記念講演会「未来へつなぐこころのかたち 〜絵本でたどる思い〜」が開催されました。

藤沢市長様はじめ定員いっぱいの方々にご来場いただき、鈴木万里が、展示会に飾られている作品を中心にかこさとしが絵本に込めた思いをご紹介、初公開の絵がある『秋』の朗読には、聴衆の皆様が80年前の戦争を思い聴き入りました。

講演会の最後には質問の時間がとられ、多くのご質問やご感想伺うことができました。未来に向けた所感や思いを語ってくださる方もあり、会場の皆様とこれまでの100年を振り返りつつ未来に思いを馳せることができるひとときでした。

その模様や参加した方のご感想が2025年7月14日朝、NHKテレビ(総合)でニュースとして放映されました。

「〜これまでの100年、そして未来へ〜」の見どころご紹介

7月8日藤沢市アートスペース(辻堂)での展示が始まりました。

2会場で開催の本展示会ですが、まずは70点を超える藤沢市アートスペースの【見どころ】をご紹介しましょう。

(8月6日から開催の藤沢市民ギャラリーの展示については改めてご案内いたします)

辻堂の藤沢市アートスペースでは「わたしたちのまち」をテーマにしています。市政85周年を迎えた藤沢、そして日本中のあるいは世界の「わたしたちのまち」にも思いを馳せます。

【見どころその1】

初公開作品が展示のおよそ4分の1を占めます。

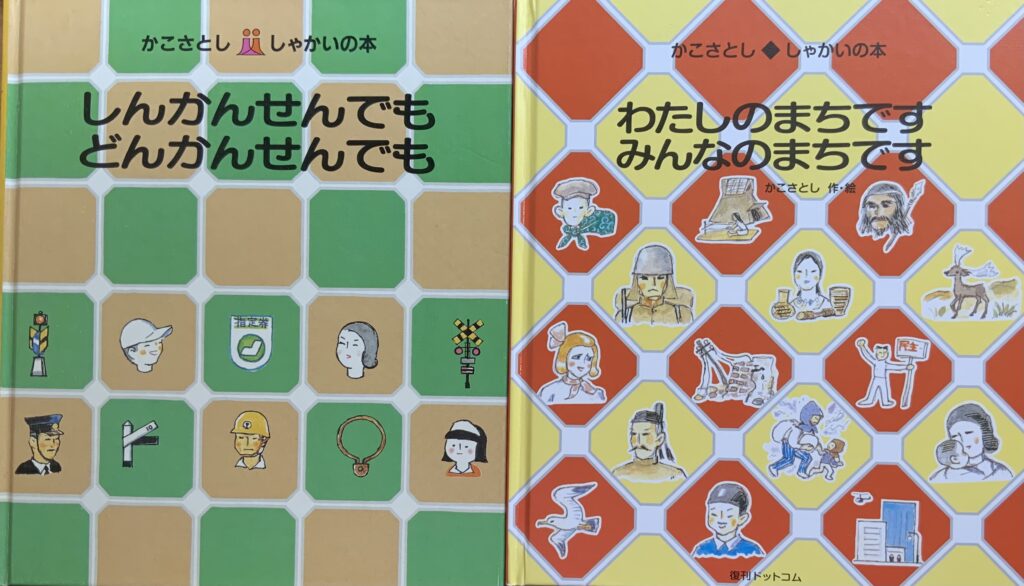

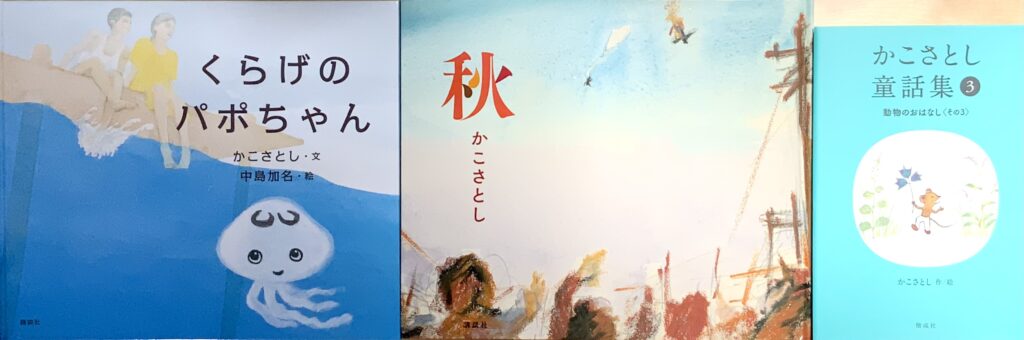

その中には今回のテーマとなる歴史に関して『わたしたちのまちです みんなんまちです』(1987年童心社/復刊ドットコム)の7枚や、かこが小学3年生の時にあった東北冷害・飢饉に関しての絵『ヒガンバナのヒミツ』(1999年小峰書店)ほか、『童話集』(2023-24年偕成社)の挿絵、『秋』(2021年講談社)や本年2月に刊行の最新作『くらげのパポちゃん』(講談社かこさとし・文、中島加名・絵)も登場します。

【見どころその2】

初公開ではありませんが、ほとんど展示されたことがない珍しい絵もあります。

例えば1983年に童心社出版(現在は復刊ドットコム)された『しんかんせんでも どんかんせんでも』は当時の二色刷りの過程がわかる絵が並びます。

一方非常に色鮮やかで大きな『宇宙』の2枚の絵や日本科学未来館での展示会ポスター用に描かれたキャラクターがたくさんの絵も見応え十分です。

【見どころその3】

『だるまちゃんとかみなりちゃん』の表紙を除く全場面を展示、その下絵も合わせてご覧いただけます。下絵にはかこが鉛筆で書いた文があり、本描き直前でも推敲している様子がわかり出来上がった絵と見比べられます。

他にもまだまだありますが、それは会場でのお楽しみ⋯

お楽しみといえば、かこさとしの生まれ故郷、福井県越前市と藤沢市がかこさとし生誕100年をコラボしてお祝いするということでスタンプラリーを開催します。越前市と藤沢市の会場でスタンプを集めるともれなくプレゼントがあります。詳しくは会場ででどうぞ。

越前市の絵本館や公園をご紹介コーナーもありますので、この夏に越前行きを計画されてはいかがでしょうか。

*本展示会会場でのギャラリートークはありませんが、7月12日(土)午後2時〜3時半市民文化会館での鈴木万里の講演会にて、展示作品にまつわるお話をいたします。ご興味ある方はぜひご参加ください。

7月12日 講演会「未来につなぐこころのかたち 〜絵本でたどる思い〜」

2016年選挙権は18歳以上になりました。

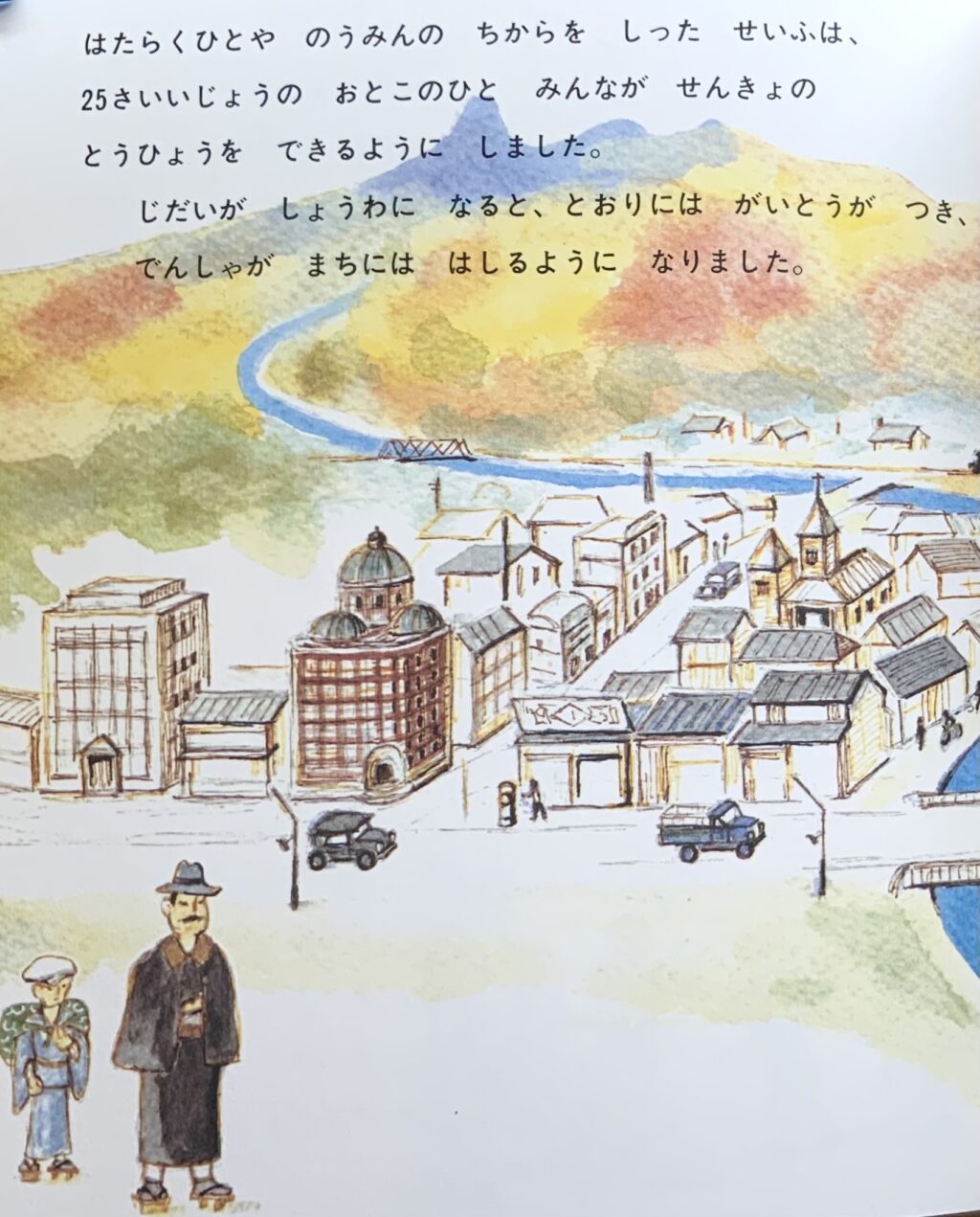

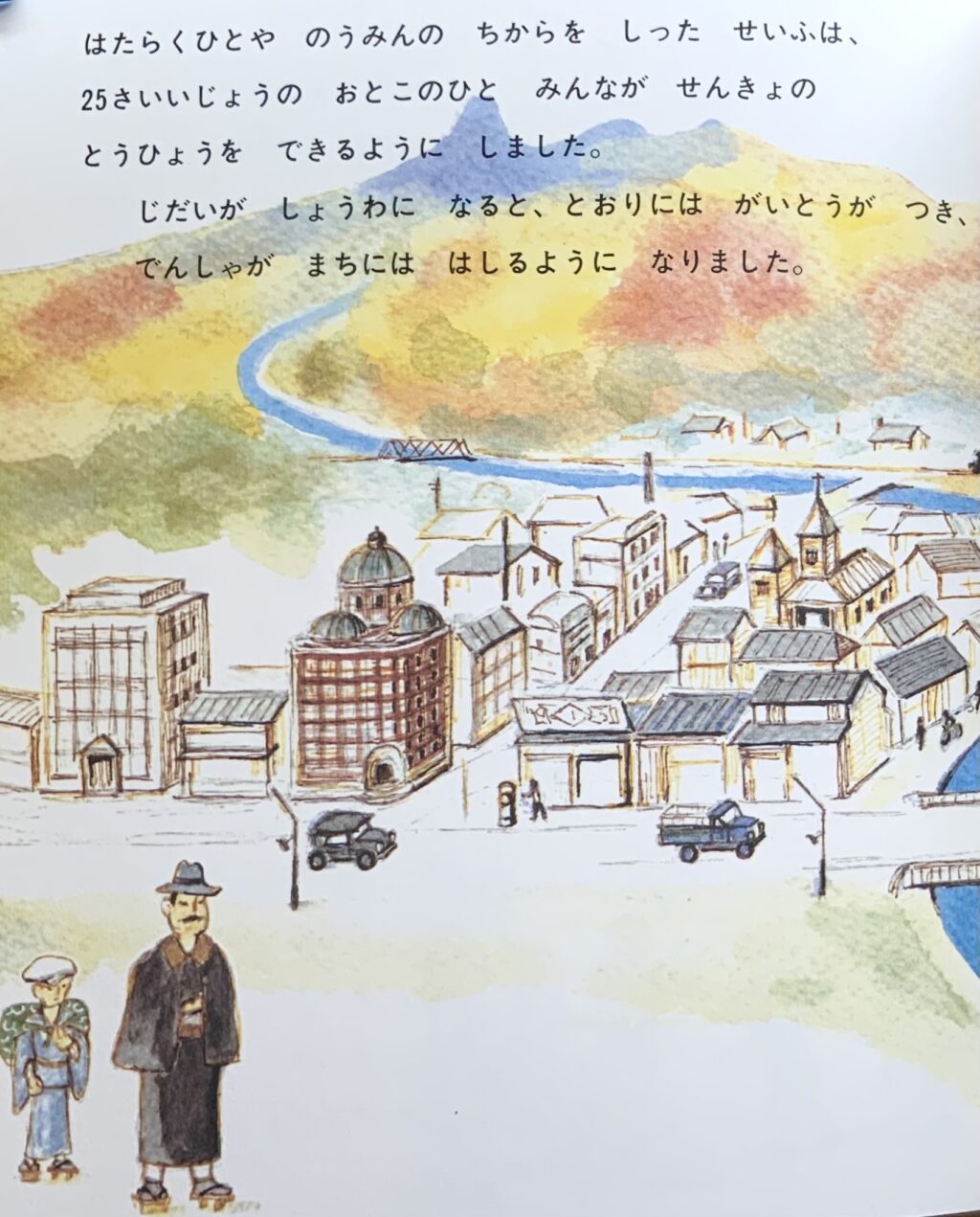

『わたしたちのまちです みんなのまちです』(1987年童心社/2017年復刊ドットコム)には、1925(大正14)に満25歳以上の男性全てに選挙権が認められ、1945(昭和20)年には男女平等の選挙権が満20歳以上になったことに触れています。

1925(大正14)年男性25歳以上の男性全てに選挙権

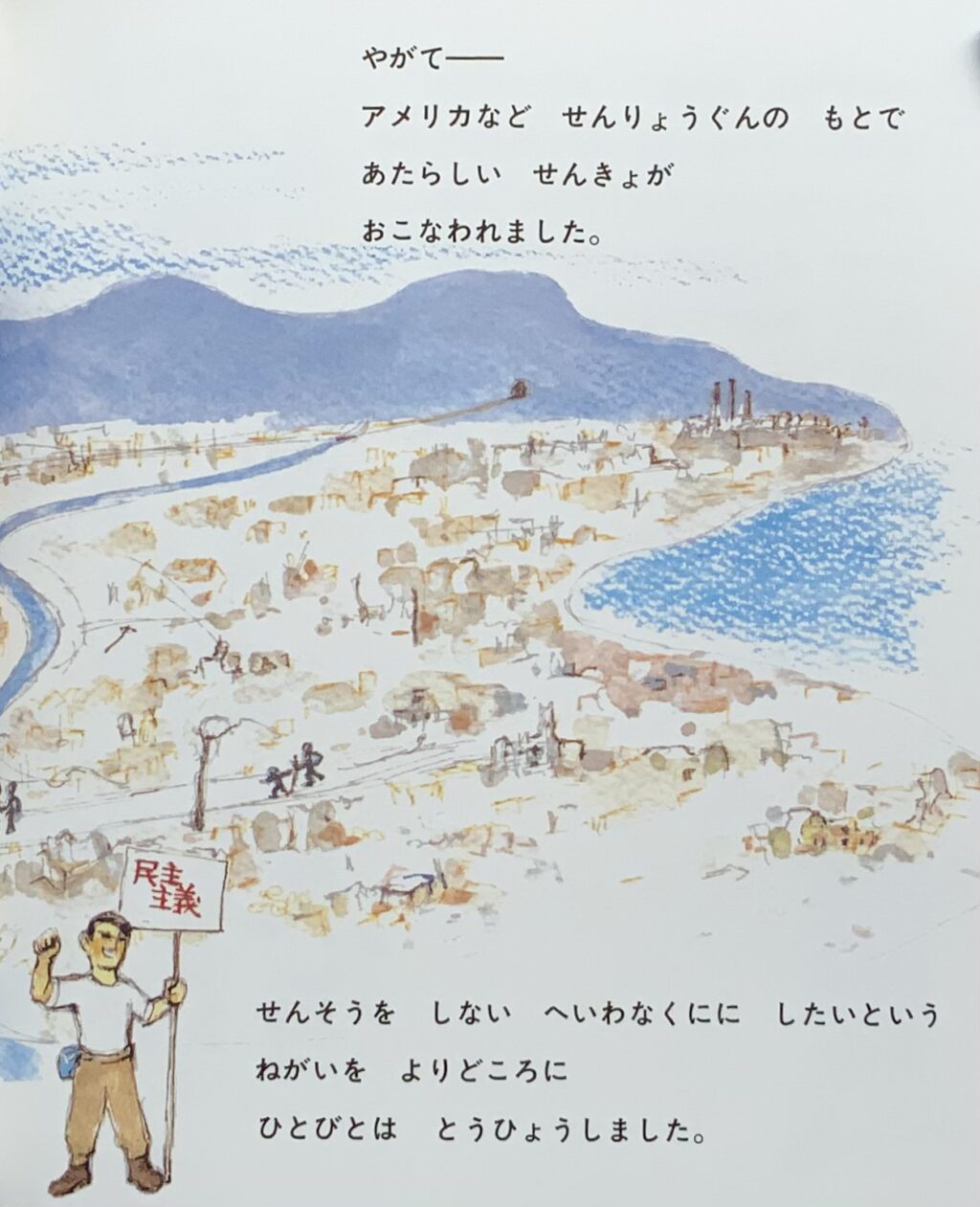

1945(昭和を)年満20歳以上の男女に選挙権

この本はかこさとし社会の本シリーズ12巻の最後の巻で、このシリーズには今回取り上げられた『こどものとうひょう おとなのせんきょ』も含まれていて、そのあとがきの最後には次のような言葉があります。

少数でもすぐれた考えや案を、狭い利害や自己中心になりやすい多数派が学び、反省する、最も大切な「民主主義の真髄」をとりもどしたいという願いで書いたものです。「民主主義のヌケガラ」と後世から笑われないために、私たち自身が反省したいとおもっています。 かこさとし(1983年旧版掲載文)

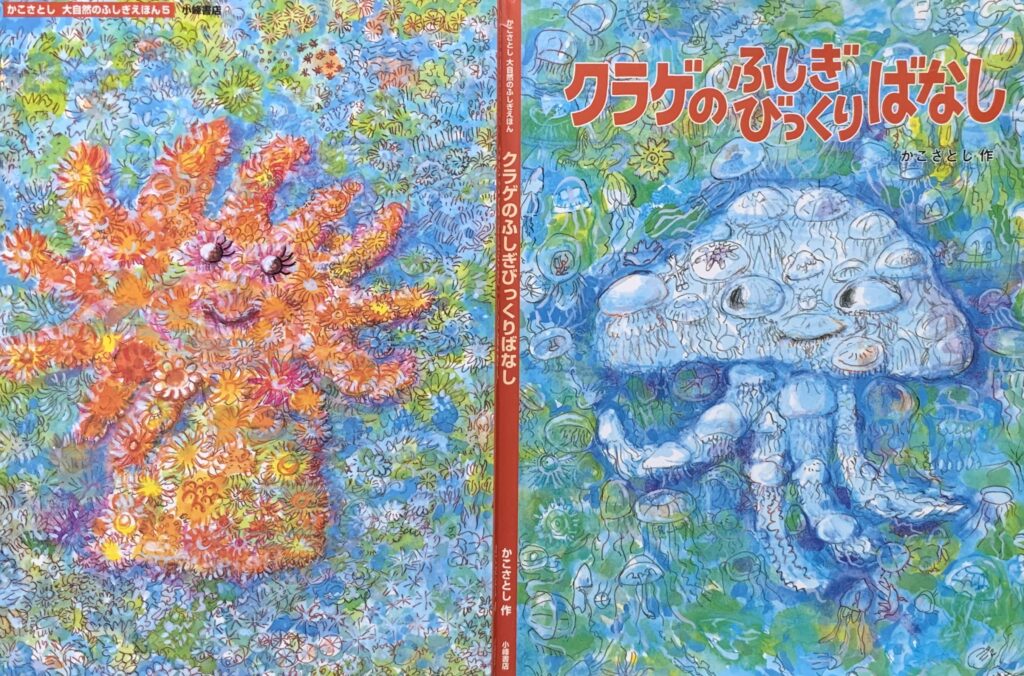

『くらげのパポちゃん』刊行を記念して越前市ふるさと絵本館ではかこさとしが描いたクラゲの絵をたくさん展示しています。

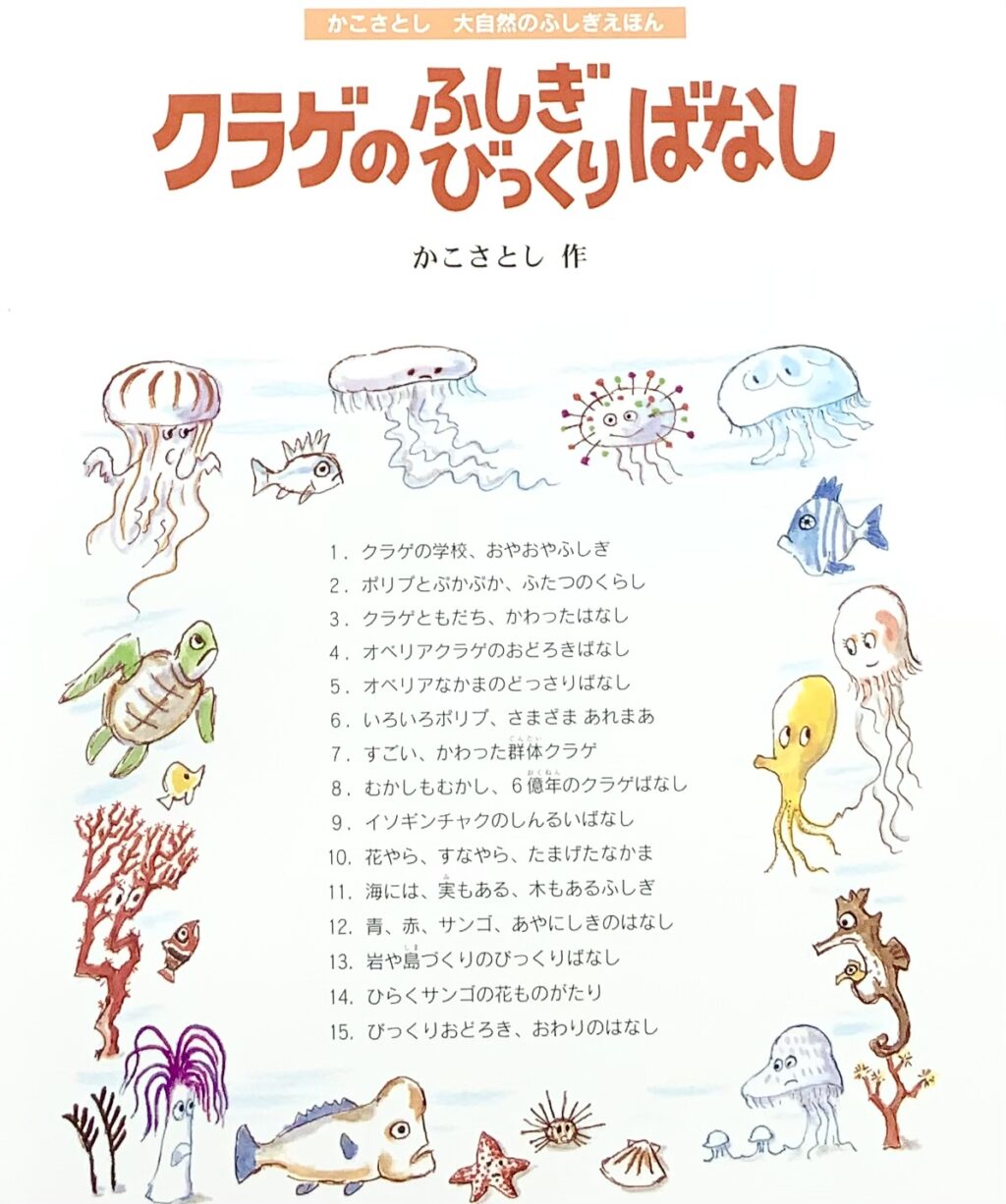

例えば科学絵本『クラゲのふしぎ びっくりばなし』の表紙や扉、本文からミズクラゲの絵を選んで初公開しています。

たくさんのクラゲが背景にも描かれている表紙

ユーモラスなクラゲや海の生き物が描かれている前扉

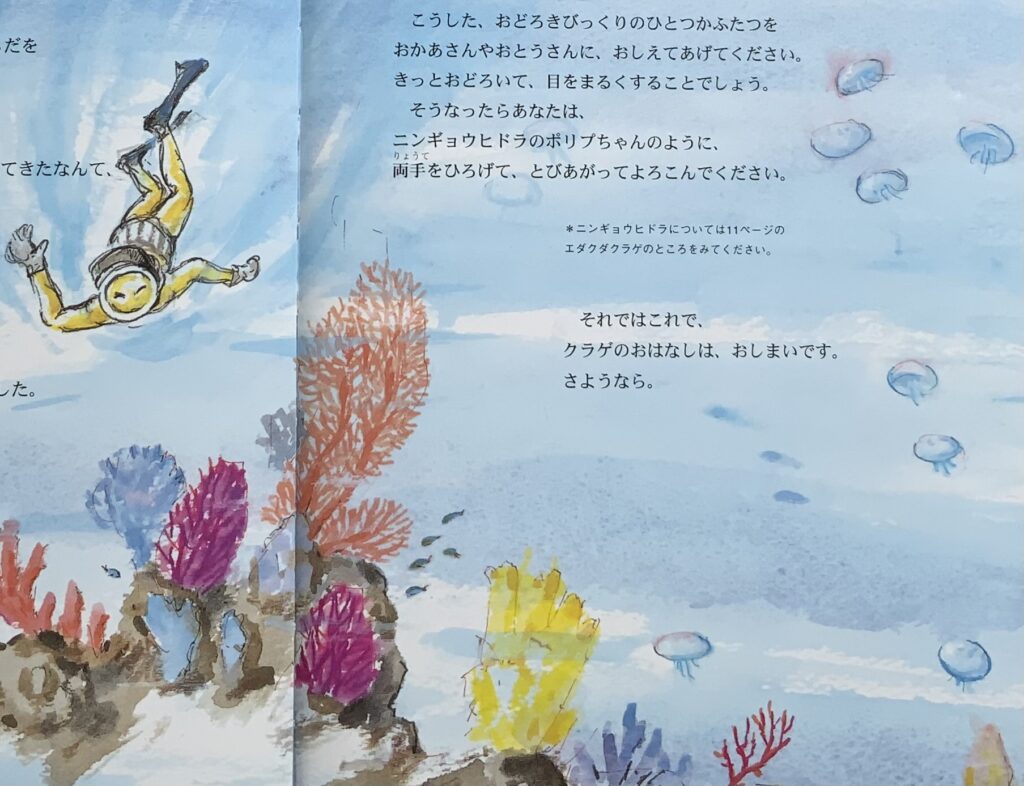

たくさんのミズクラゲが乱舞する最終場面

又、初公開といえば『あかですよ あおですよ』(下)の絵など、いずれも初公開ですから、この時期の絵本館展示は見応え十分です。

クラゲや海の生き物達が、たこの学校の授業を興味深々で見学している様子は、思わずニヤニヤしてしまうほどです。絵本館で心ゆくまでご覧ください。

この展示は9月1日までです。

絵本館で展示していないものにもミズクラゲは描かれています。

『こんにちは また おてがみです』(下)の中はこんな感じ。

「7、8、くらげ、くじゃくにくじら」と続きます。

もちろん科学絵本『海』の中にもミズクラゲや他の種類のクラゲがあちらこちらに登場していますし、他の絵本にも描かれています。ほぼ全作品が揃う絵本館で探してみるのも一興かもしれません。

(尚、絵本館は6月26日(木)は館内整理のため臨時休館となります。ご了承ください。)

かこさとしの孫、中島加名の描いた「パポちゃん」はこちらです。

昭和100年で昭和レトロなものに注目が集まっています。

その時代にこどもだった筆者にとっては懐かしさと共に思い出すのですが、ご存知ない方々には新鮮に映るのかもしれません。

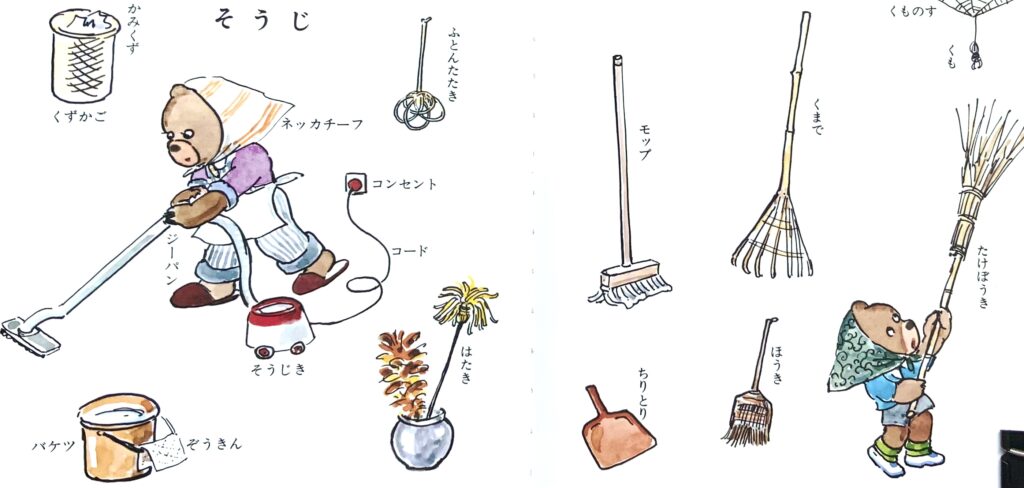

そんな昭和の生活風景が多く描き込まれている加古作品、今回注目するのはネッカチーフ。

聞いたことがないという方もいらっしゃるでしょうか。スカーフのことです。真四角で大きさはバンダナくらい。

調理実習で使う三角巾のように、半分に折って三角形にして使いますが、三角巾は首の後ろで結ぶのに対し、ネッカチーフはは首の前、つまりあごの下で結ぶことが多かったように記憶しています。

百聞は一見にしかず、『ことばのべんきょう くまちゃんのいちにち』(1970年福音館書店)をご覧ください。

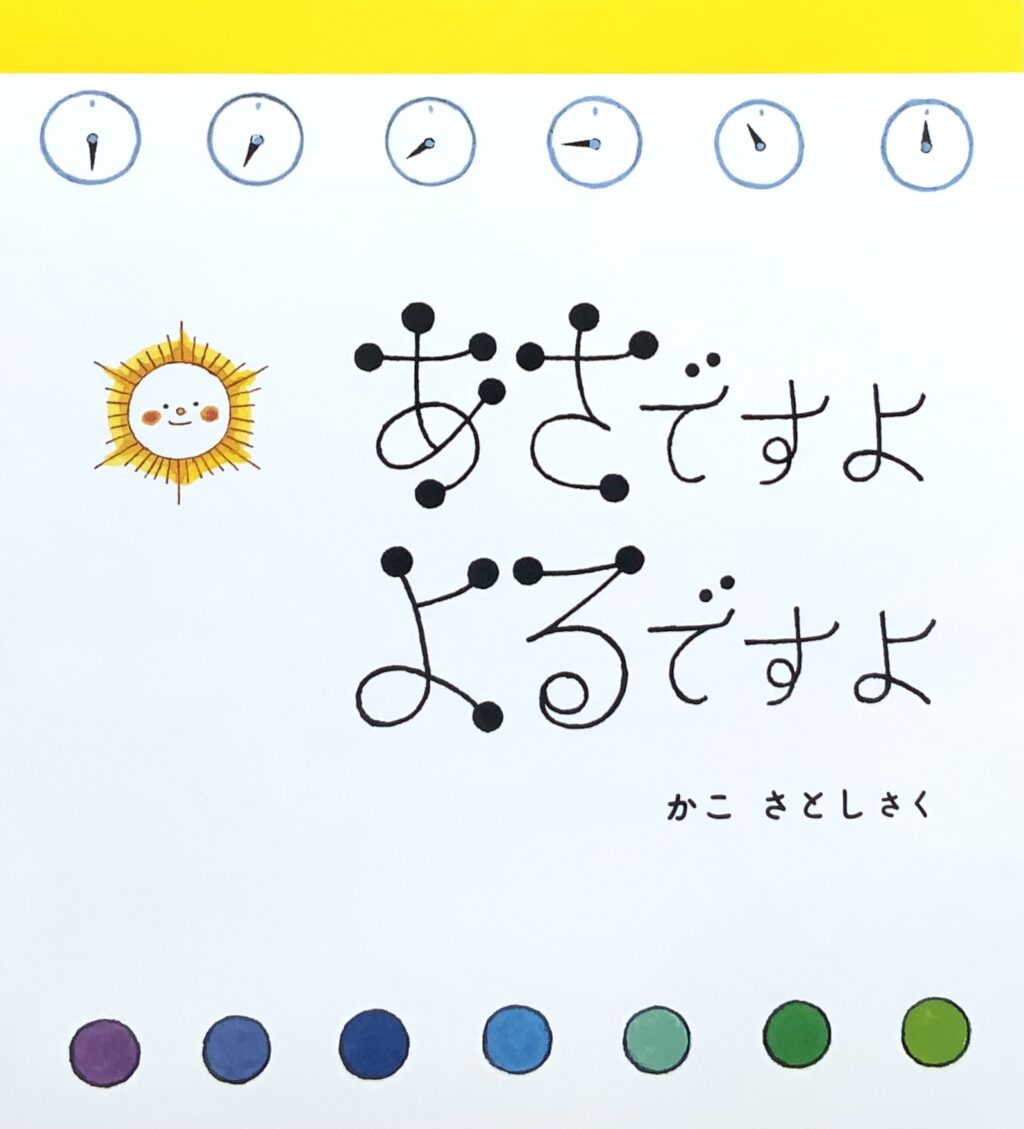

『あさですよ よるですよ』(1986年福音館書店)のおかあさんも仕事中はネッカチーフ。

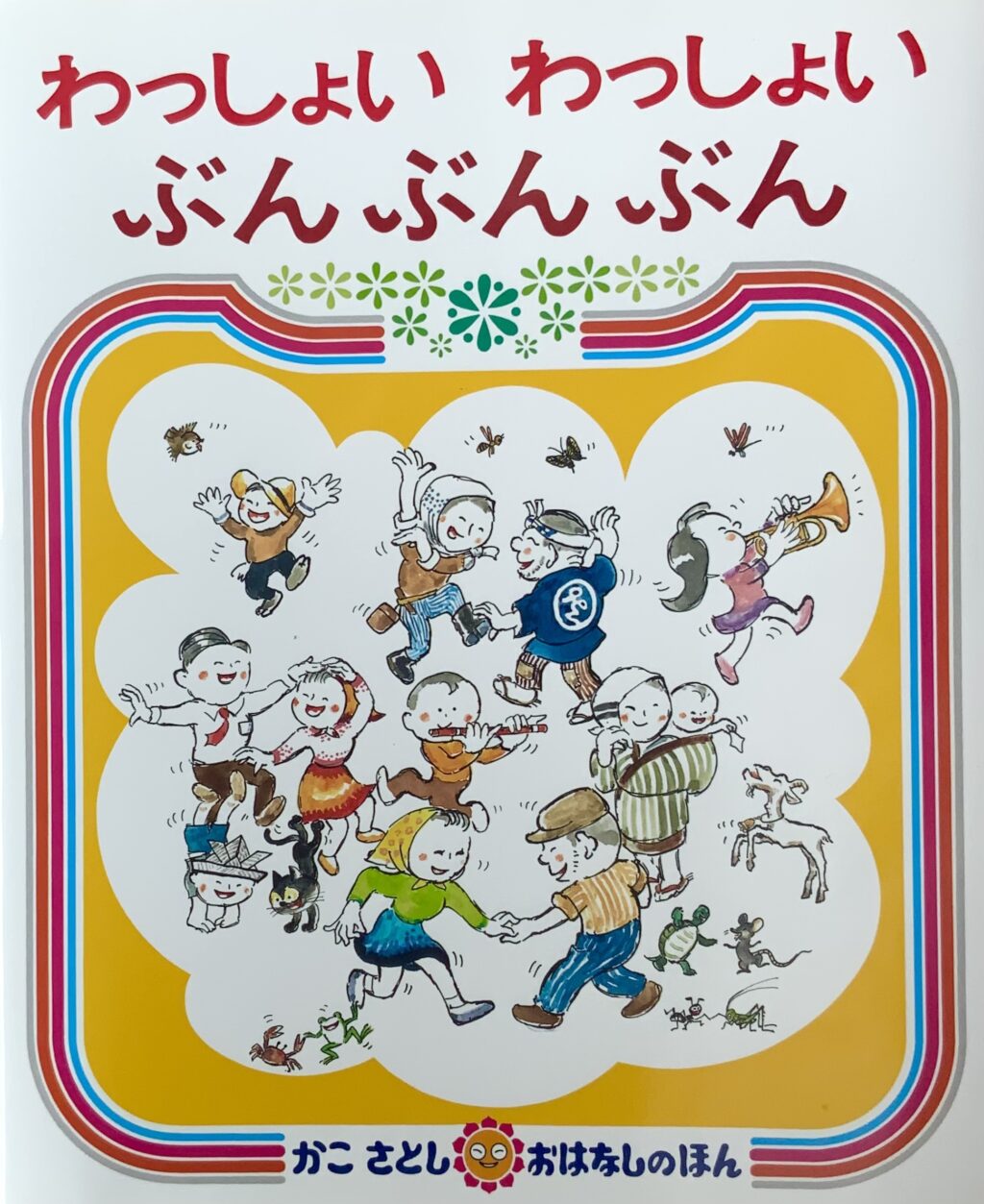

『わっしょいわっしょいぶんぶんぶん』(1973年偕成社)の表紙には、昔ながらの手拭いとおしゃれのアイテムとしてネッカチーフです。

まだまだいますよ。

よくばりアクマの意地悪にがっかり

右端の人も楽譜を持つ右側の人も

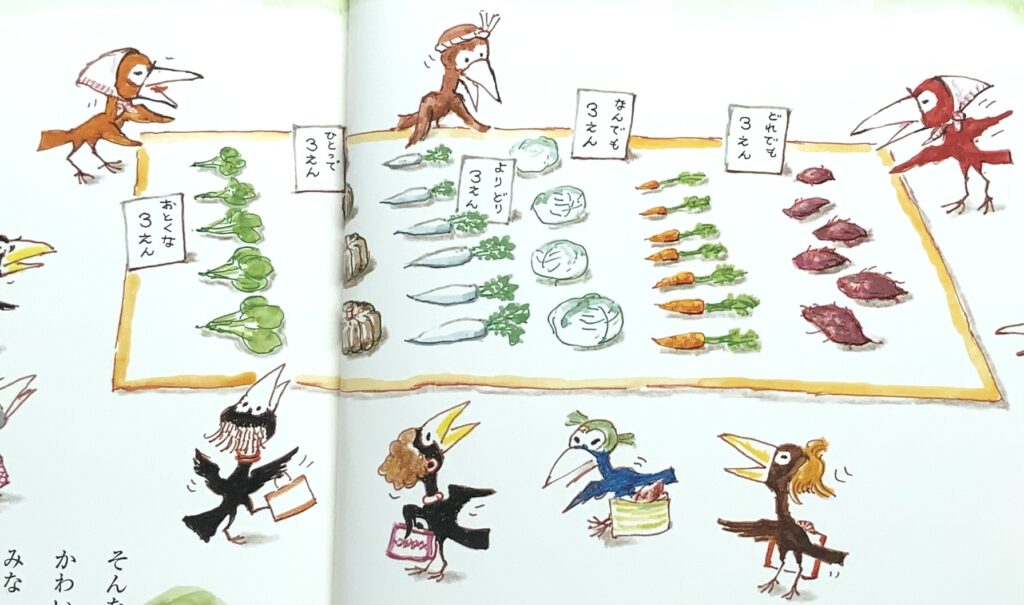

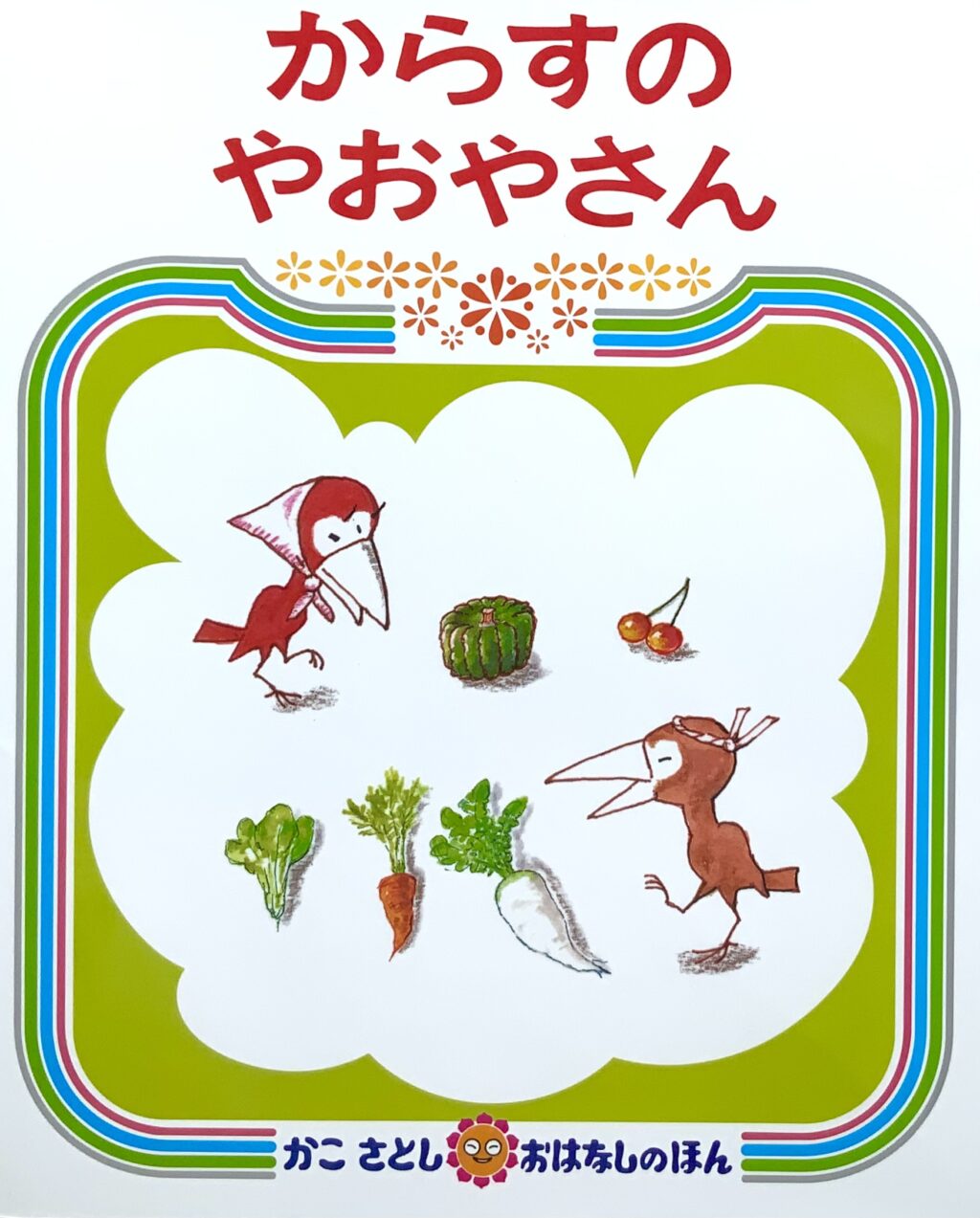

『からすのやおやさん』(2013年偕成社)の表紙、「リンゴさん」に注目です。「リンゴさん」の幼馴染の「イソちゃん」もネッカチーフをかぶってお店のお手伝いをしています。

右がリンゴさん、左がイソちゃん

仕事が終わって首に巻いています

『からすのやおやさん』に描かれているならきっと『からすのパンやさん』(1973年偕成社)にも⋯いました!

声を張り上げているおとうさんの下に⋯

今年の秋にはネッカチーフが流行るでしょうか⋯???

昭和の中頃、子どもだった筆者は自分宛の手紙やハガキを受け取ると大変嬉しかったものです。多くは年賀状でしたが、小学校3年生の頃には授業で手紙を書いてお返事をいただくということもあり叔母宛てに書いた覚えがあります。

そんな時代でしたから郵便というものは子どもにとって興味深いもので、加古は幼稚園児向け絵本「キンダーブック」に、のちには絵本『ゆうびんです ポストです』(1983年/2017年復刊ドットコム)、そして童話集⑧ には「さわちゃんのねんがじょう」という題名でほぼ同じ内容のお話を載せています。

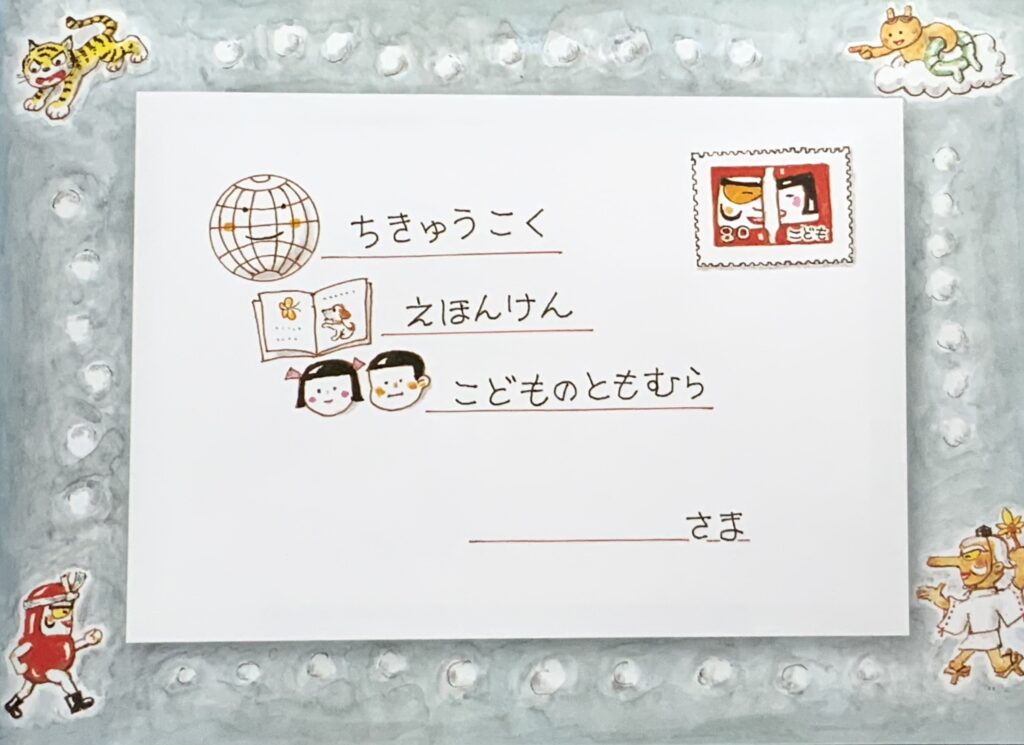

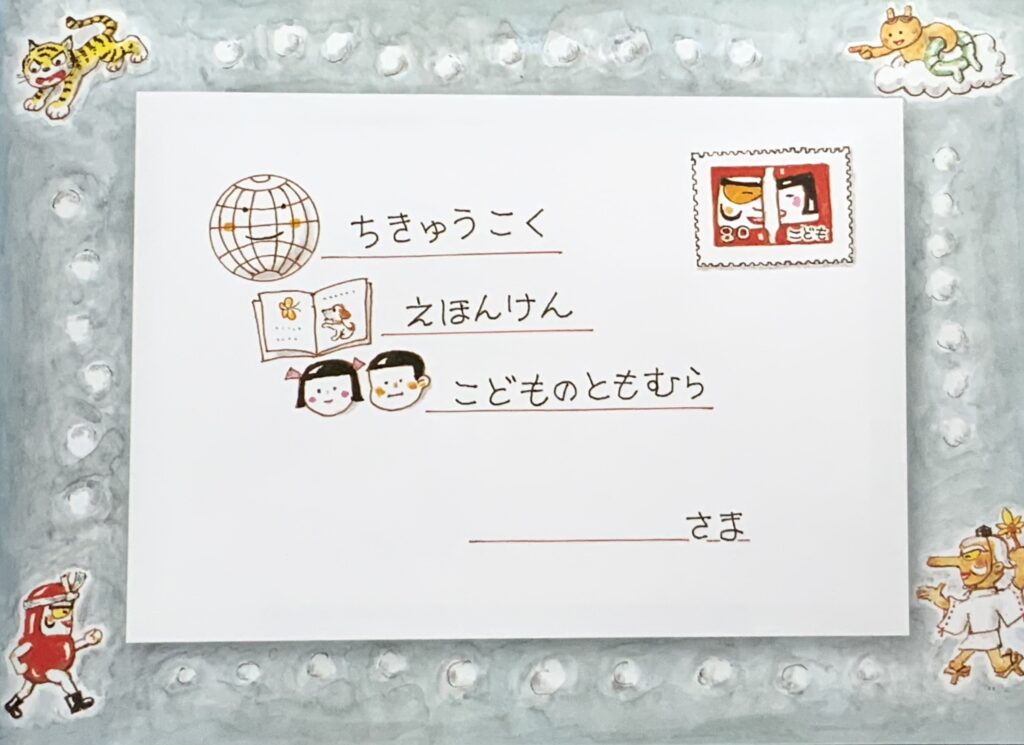

「こんにちは また おてがみです」の封筒表側

「こんにちは また おてがみです」の封筒裏側

福音館書店から出版されている「こんにちはおてがみです」(2006年)「こんにちは また おてがみです」(2014年)は絵本作家10人による作品で、それぞれ絵本でお馴染みのキャラクターからの絵つきお手紙がユニークな封筒に入れられているという凝った作りです。

好評で続編が出たことからもお子さんたちがワクワクドキドキしながら大好きな絵本の登場人物からのお手紙をみたに違いありません。

加古がかいたのは、もちろん「だるまちゃん」からのお便りです。

いったいどんな内容のお手紙なのでしょう?ヒントは封筒の周りに描かれた絵です。どうぞお楽しみください。

「書けなかった戦争」見つけた

戦後80年目の夏を前に、世界の平和を考えずにはいられない昨今です。

2025年5月23日朝日新聞朝刊(神奈川版)に鈴木万里のインタビュー記事が5枚の写真とともに大きく掲載されました。

「未来への伝言 戦後80年」コーナーの上記の見出しで、かこさとしが切に願っていた平和を守るため、写真の3作品の背景、出版の経緯や込められたメッセージなどをお話ししています。

青葉若葉が茂るこの季節、ふと思い出すのはスズランの花。北の大地では今頃咲いているのではないでしょうか。

そしてスズランが登場するかこ作品を読み返すのもこの季節です。

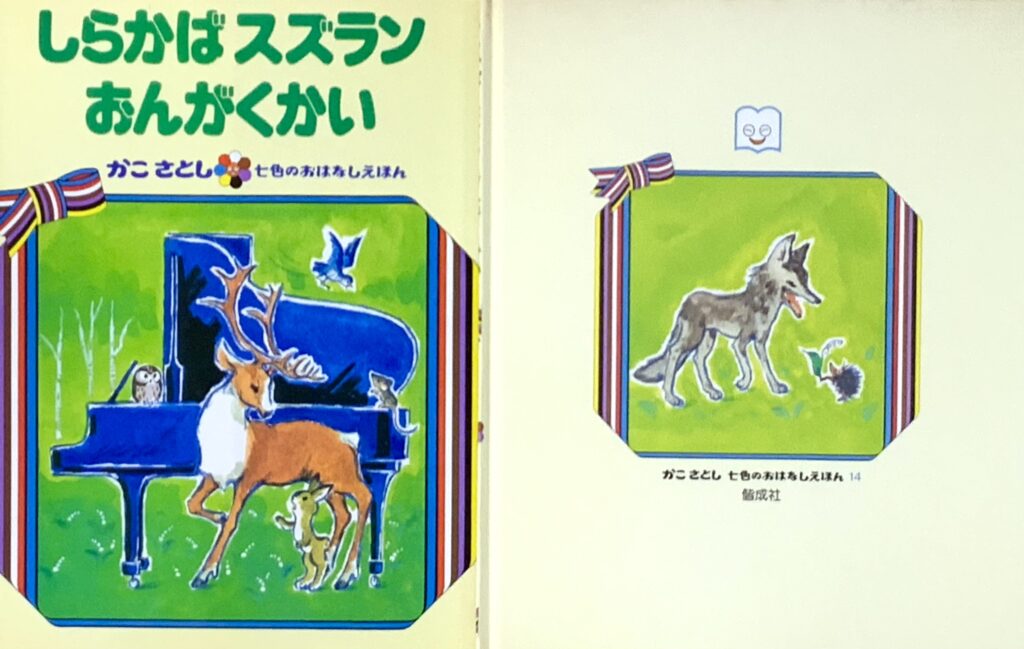

ひとつは『しらかばスズランおんがくかい』(1986年偕成社)。

絵本の裏表紙にはハリネズミがスズランを手にしています。あとがきには、ご覧のような絵(下)とともに「シラカバの林にスズランの花が咲いている風景というと⋯」という出だしで、実は「地味のやせた、寒冷の厳しい所」で、「一見美しいが、その実、とても厳しい」場所にすむ動物がこの絵本にはたくさん登場します。

束の間の夏、「おとをだすおもちゃ」のまわりでくりひろられる動物たちが詩情ゆたかに描かれるこの絵本は2025年5月28日の福井新聞1面のコラム「越山若水」でも取り上げられてました。

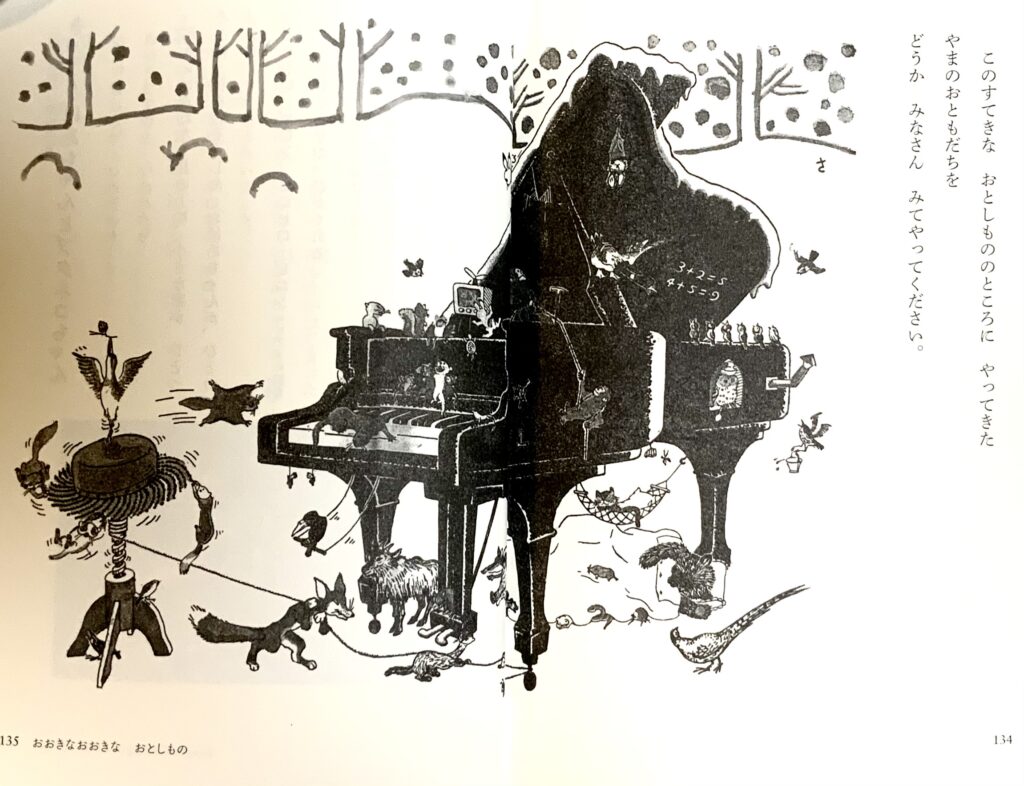

このお話の元になったのが、新聞に掲載した「おおきなおおきな おとしもの」という1963年作の小さなお話で、『かこさとし童話集②」に掲載されています。短い文章ですが2ページにわたる挿絵(下)があり、絵を見ながら自分で続きのお話作りを楽しんでいただきたいという加古の願いが込められているようです。

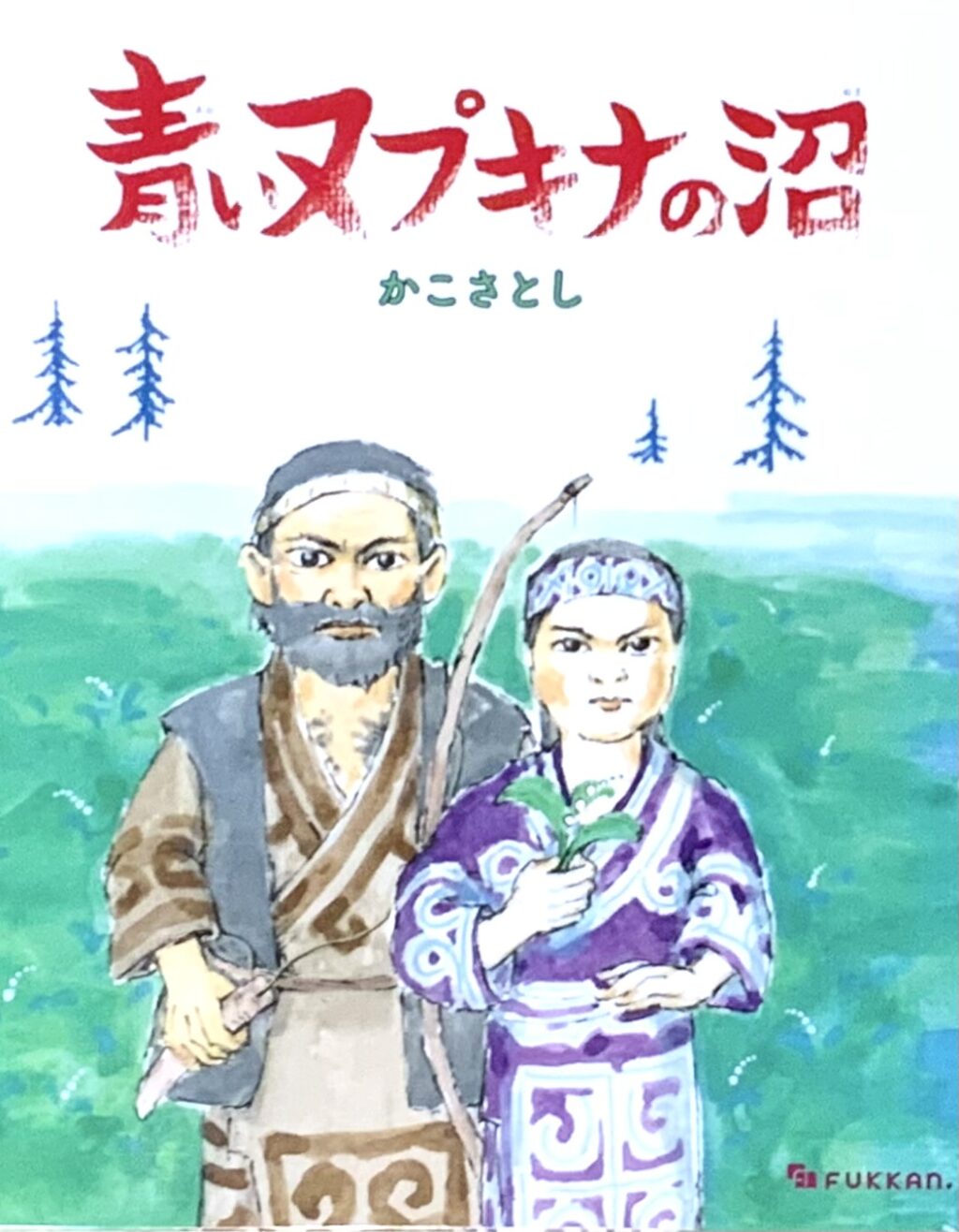

もう一作ご紹介したいのがウポポイが開館した記念に復刊していただいた『青いヌプキナの沼』(1980年/2020年復刊ドットコム)です。

ヌプキナとはアイヌの言葉でスズランのこと。スズランが咲く青い沼の地でアイヌの人々に起きた悲惨な出来事は、決して歴史の闇に葬り去ってはならないという強い気持ちが込められている作品です。

スズランに託したかこさとしの思い、願いが皆様に届くことを願ってやみません。

『青いヌプキナの沼』のあとがきは以下でどうぞ。

青いヌプキナの沼 あとがき

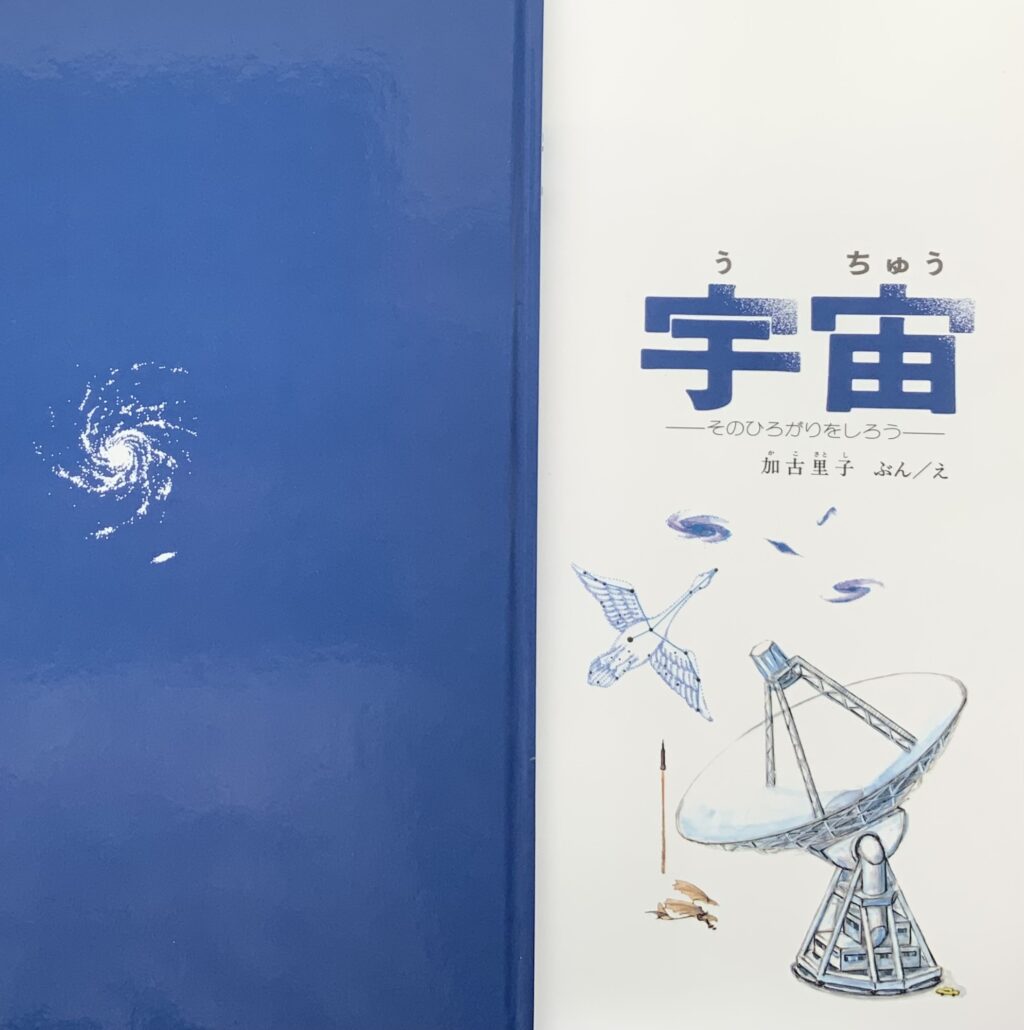

子どもの読書週間が5月12日に終わるのを前に「「考える」ことへと誘ってくれる⋯本との良い出会いを期待したい」と結んでいる福井新聞1面の「越山若水」で加古里子(かこさとし)著『宇宙』を取り上げていただきました。

この科学絵本はノミのジャンプという思いがけないところから始まるので有名ですが、それは人間が宇宙に飛び出すには高く速く飛ぶことが必要ということの発端として、身近な例から少しづつ理解の範囲を広げてゆくという加古の手法です。

こうして順を追って61ページある本文の31ページなってようやく地球の重力の影響を受けない宇宙空間に達することがことができるようになり、そこからが本格的に宇宙探索となります。

『宇宙』の表紙に描かれている国立野辺山天文台は加古がこの本を執筆している当時は建設中でした。この絵の右下には小さく車が描かれていてこの天文台のアンテナの巨大さがお分かりいただけることと思います。

宇宙はこの本が出版された時に比べ遥かに私たちの生活に密接に関わってきています。大人の方々にもお子さんたちにも手に取っていただけたらと思う絵本です。本書の最後にはこう書かれています。

「この おおきな うちゅうは にんげんが はたらいたり かんがえたり たのしんだりするところです⋯あなたの かつやくするところです。」

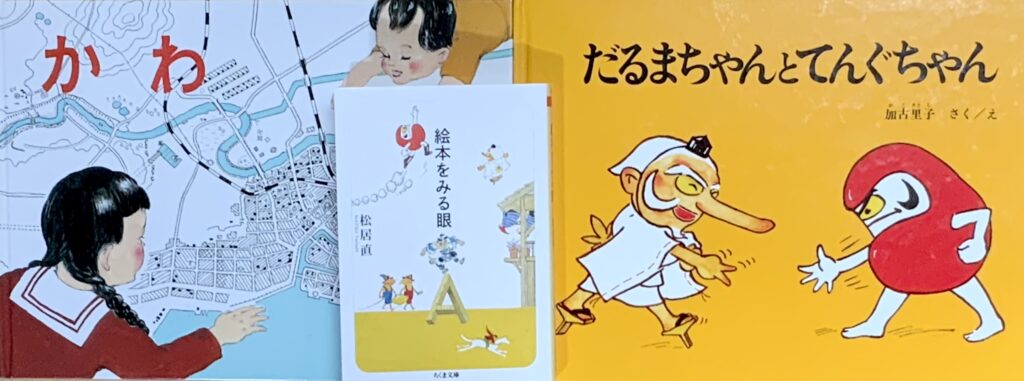

加古里子(かこさとし)を絵本の世界に招き入れてくださったのは当時福音館書店編集長の松居直氏でした。

この度文庫として出版された「絵本をみる眼」は序章と5つの章に分かれていてその第2章[日本の絵本画家の仕事]の中に「加古里子ー知的生産の技術者」という項目で加古との出会い、デビュー作『だむのおじさんたち』、『かわ』などの科学絵本「だるまちゃん」シリーズなどを例にかこさとしの絵本の特色、その思想性の大切さについて触れています。

あとがきの他に、加古の多くの絵本の編集を手掛けてくださった古川信夫氏による「松居直のふたつの眼」と題する深いエッセイもあり、絵本を読む人、編集する人にとどまらず、多くの気づきと発見があり示唆に富む355ページです。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る