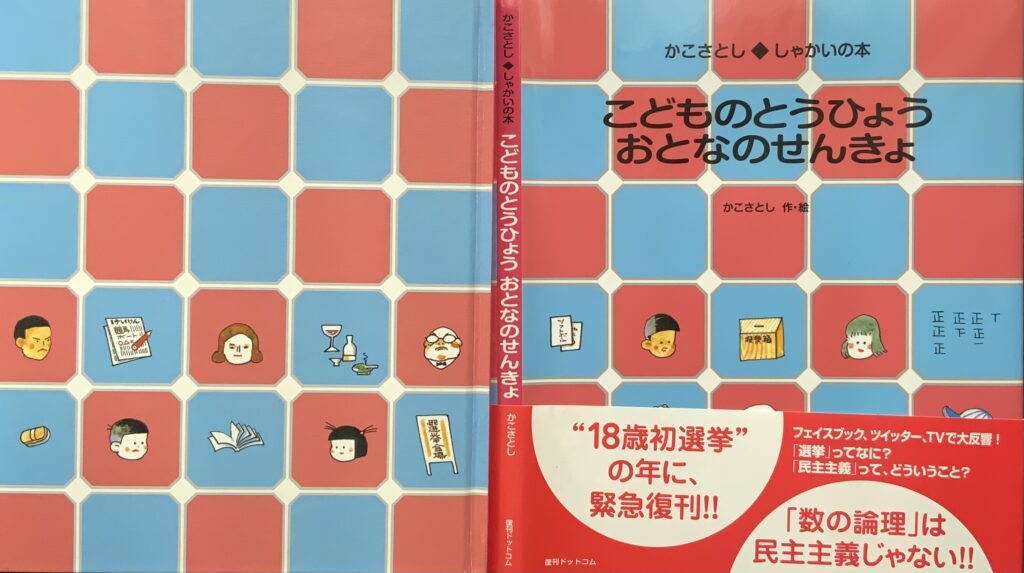

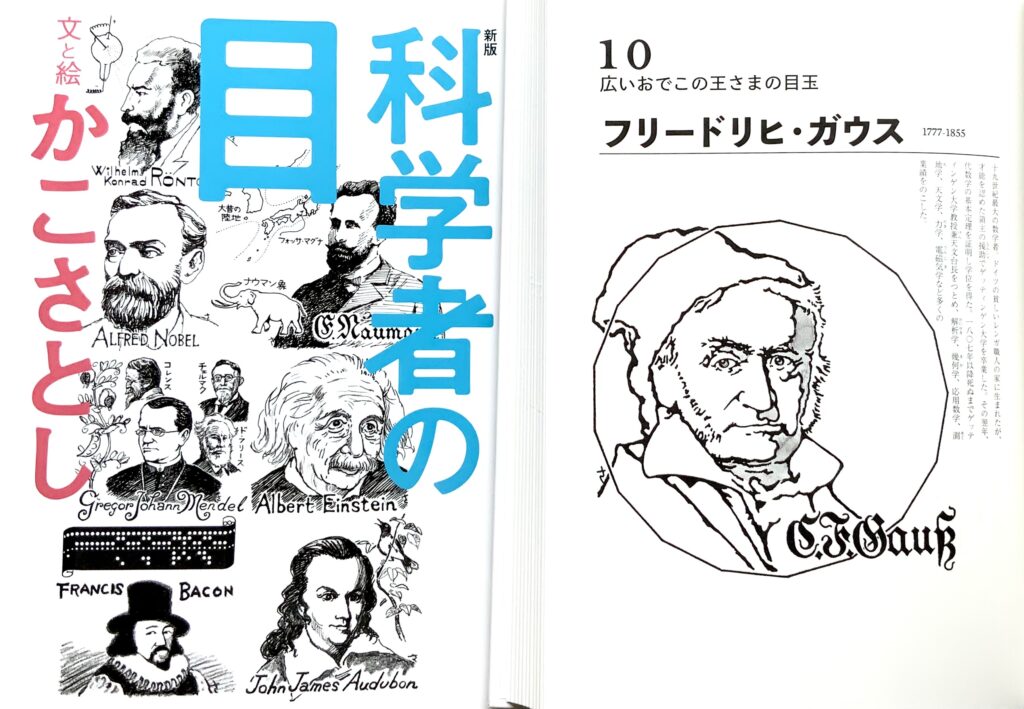

絵本のカバー

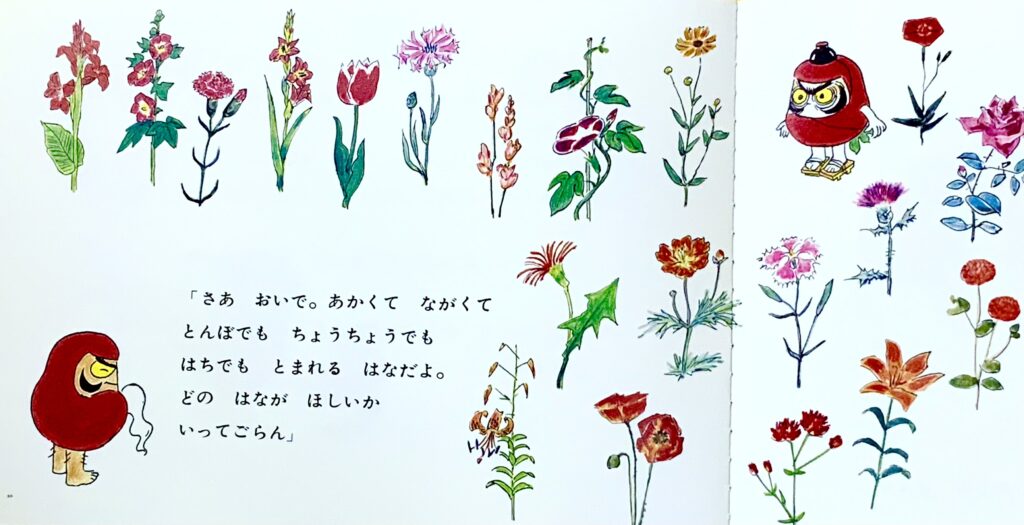

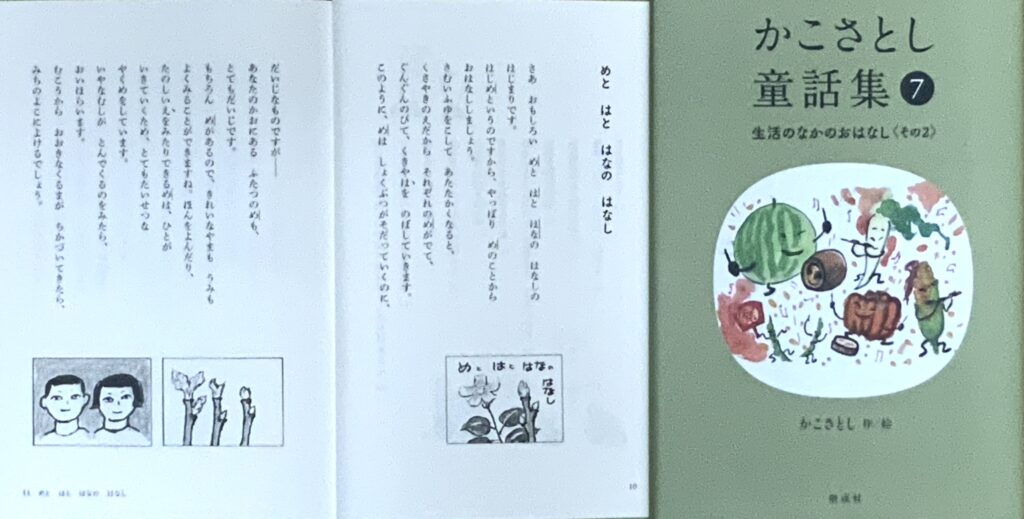

絵本の多くにはカバーがかけられていますが、福音館書店の特に小さいお子さん向けの絵本にはカバーがありません。たとえば「だるまちゃん」シリーズや「ことばのべんきょう」シリーズなどがそうです。

これはカバーがあると小さいお子さんが本を持ちにくいということからなのではないかと想像しています。一方絵本でも、もう少し上の年齢の方がお読みになるであろう『海』『地球』『宇宙』『人間』にはカバーがかけられています。

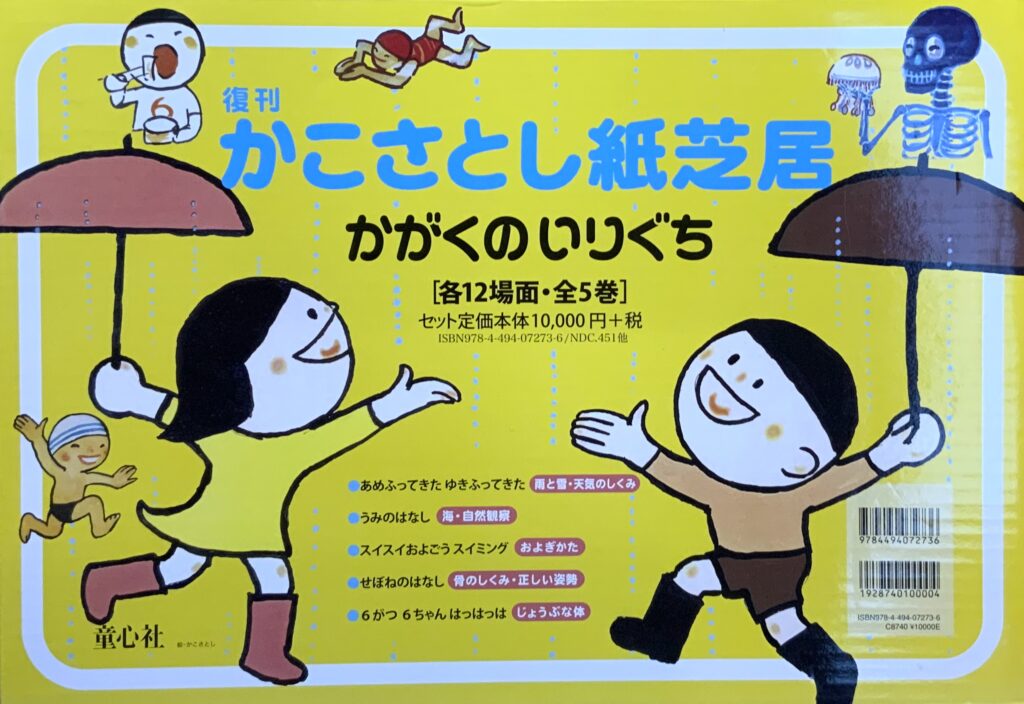

カバーは表紙の汚れを防ぐ意味もあり、1968年に童心社より出版された「かこさとし かがくのほん」10巻シリーズ(旧版)には透明のビニールのカバーがかけられていました。

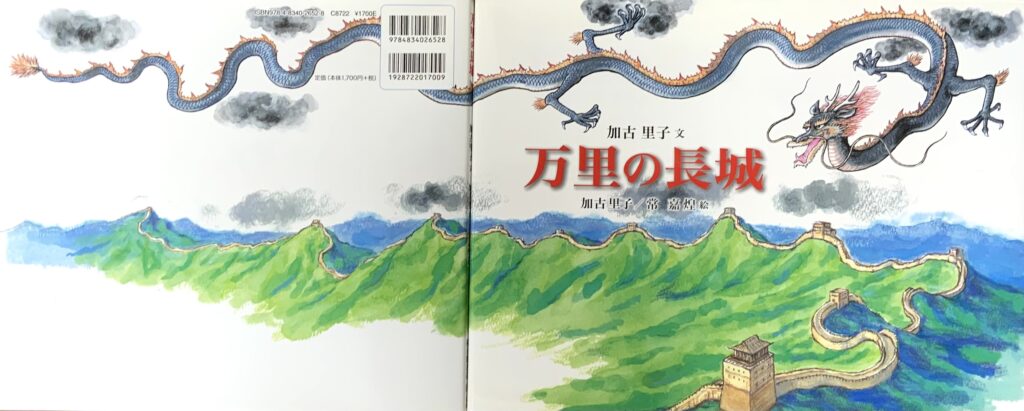

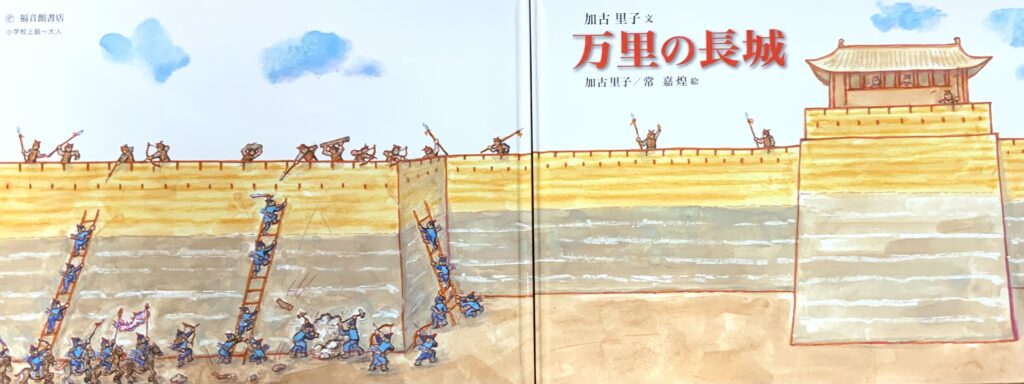

ほとんどのカバーは表紙と同じ絵が印刷されていますが、『万里の長城』(2011年)は龍のカバー(上)を外すと長城(下)が現れます。

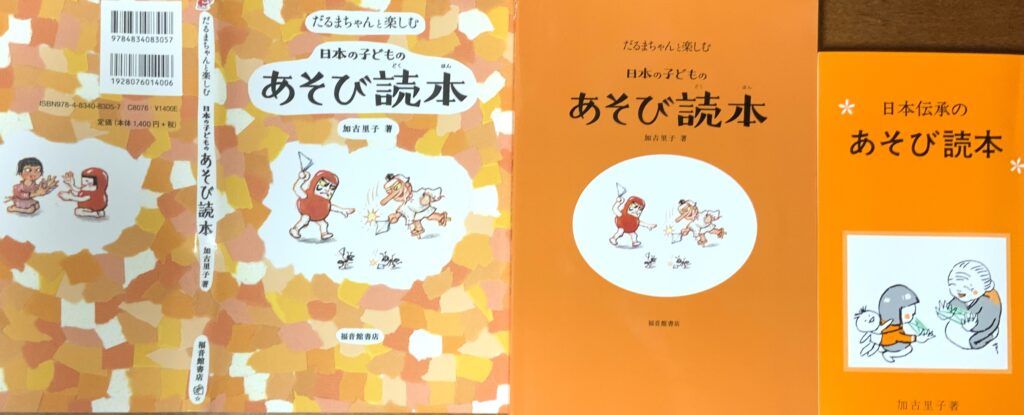

表紙がソフトカバーの場合はカバーと表紙が違うことが多く、『だるまちゃんと楽しむ日本の子どものあそび読本』(下左・2016年福音館書店)はカバーを外すと旧版ともいえる『日本伝承のあそび読本』(下右・1967年福音館書店)を彷彿とさせるオレンジ一色の表紙が目に飛び込んできます。

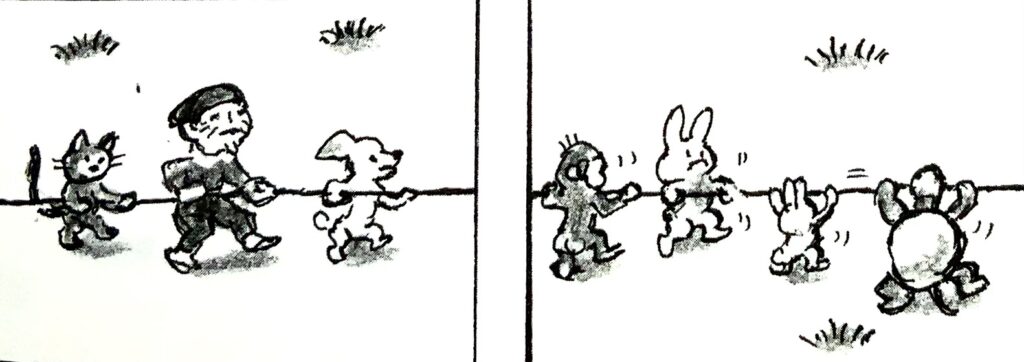

この本の仕掛けを参考にしたのが『かこさとし 子どもたちに伝えたかったこと』(2022年平凡社)です。この年開催の Bunkamuraでの展示会の公式図録でもあり、表にはだるまちゃんとだるまこちゃんにからすのお父さん、お母さん。裏表紙にはからすの一家が飛んでいますが、このカバーの下から現れるのは、モノクロのペン画です。

ちょっと怖そうな恐竜の背中には子どもが乗っていて恐竜たちの言葉には加古のユーモアたっぷりのセリフがそえられています。

絵本の帯

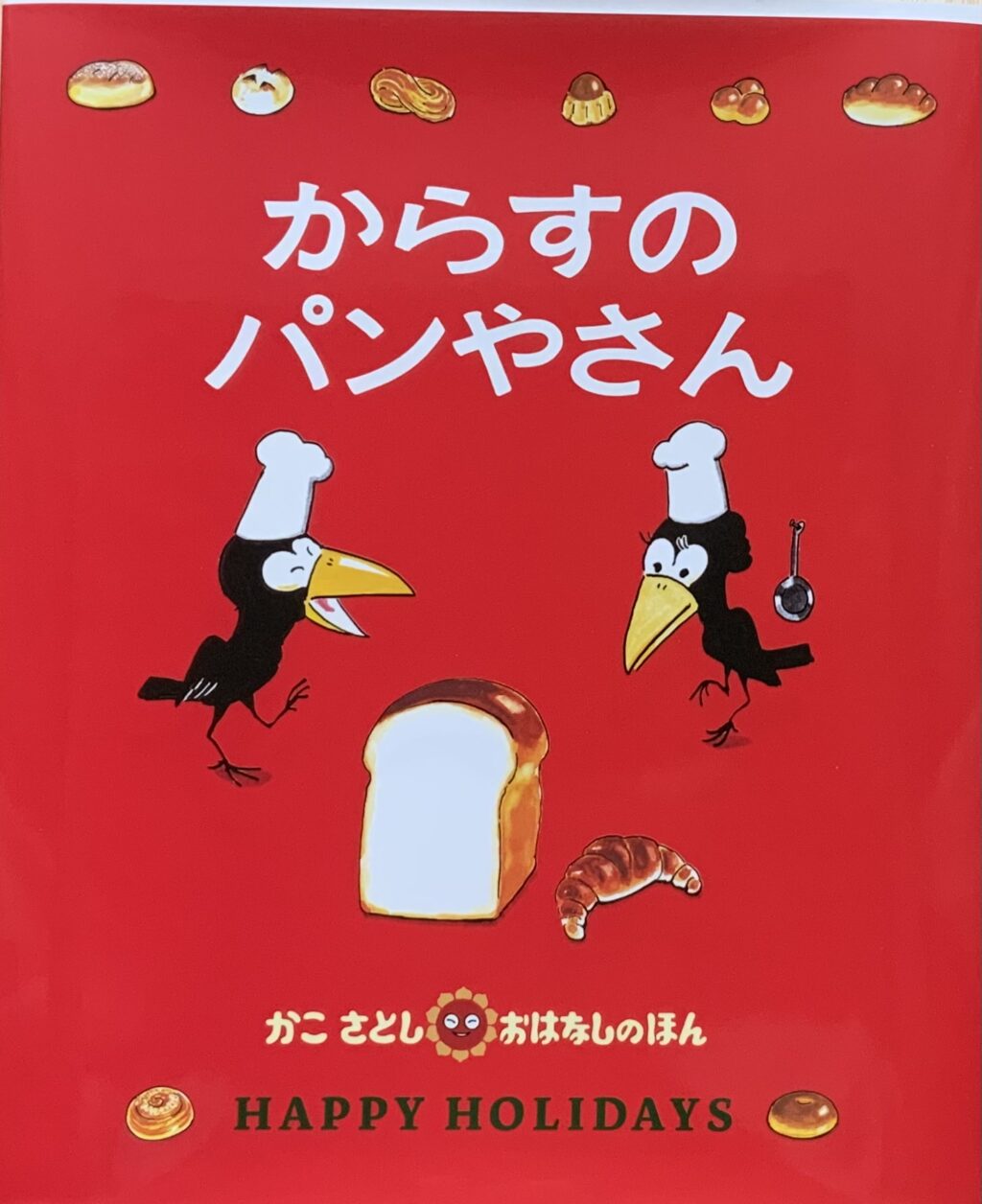

カバー上にまく、帯はずいぶん前からあるようですが、最近は『からすのパンやさん』ホリデー版のように、カバーとほぼ同じ大きさの巨大帯まで登場しています。

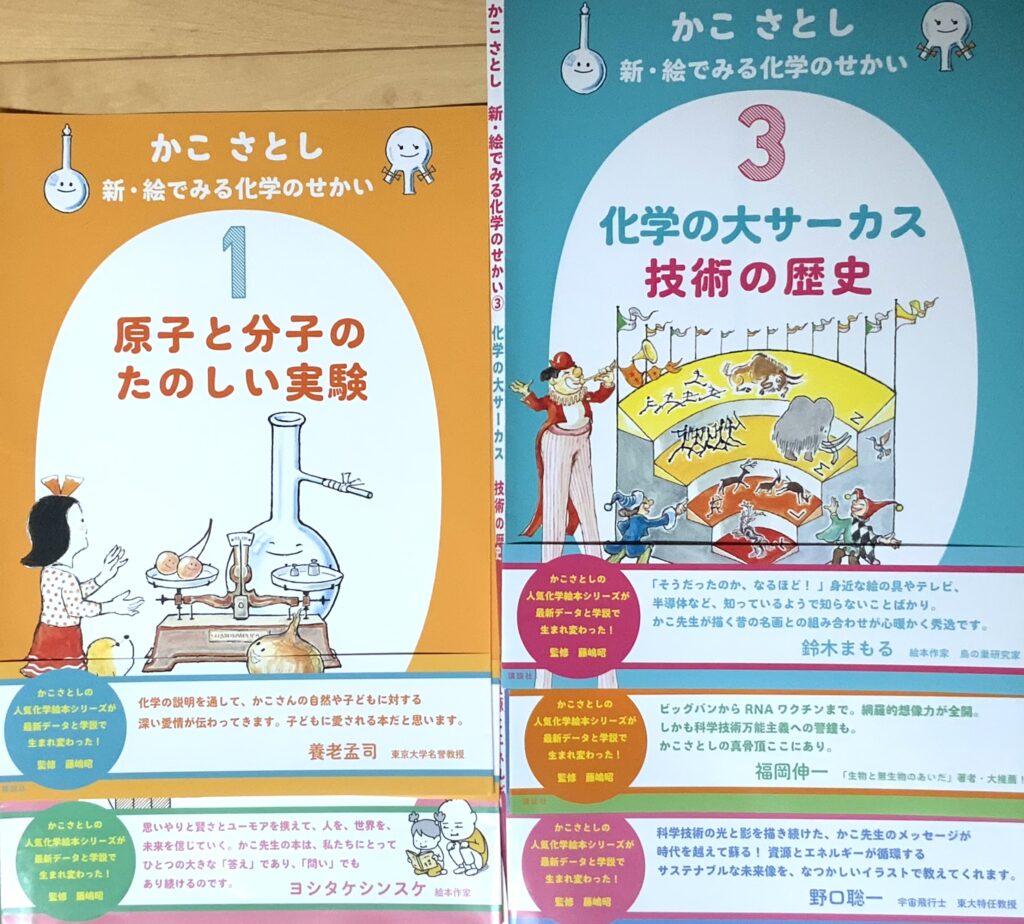

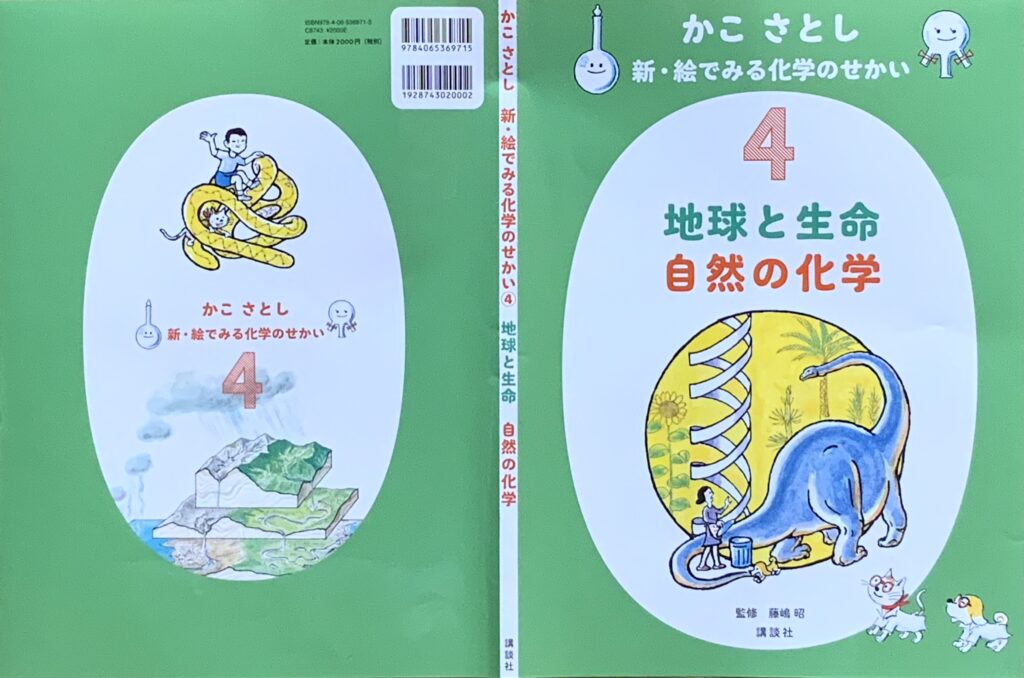

2024年11月21日に出版の『かこさとし 新・絵でみる化学のせかい』5冊シリーズにも帯が巻いてあり、【かこさとしの人気化学絵本シリーズが最新データと学説で生まれ変わった! 監修 藤嶋昭】とあります。

『太陽と光しょくばいものがたり』(2009年偕成社)の共著者でもある藤嶋先生がいらしたからこそ新版にすることができました。

そして嬉しいことには、各巻に著名な方からのコメントが掲載されています!

『1 原子と分子の楽しい実験』

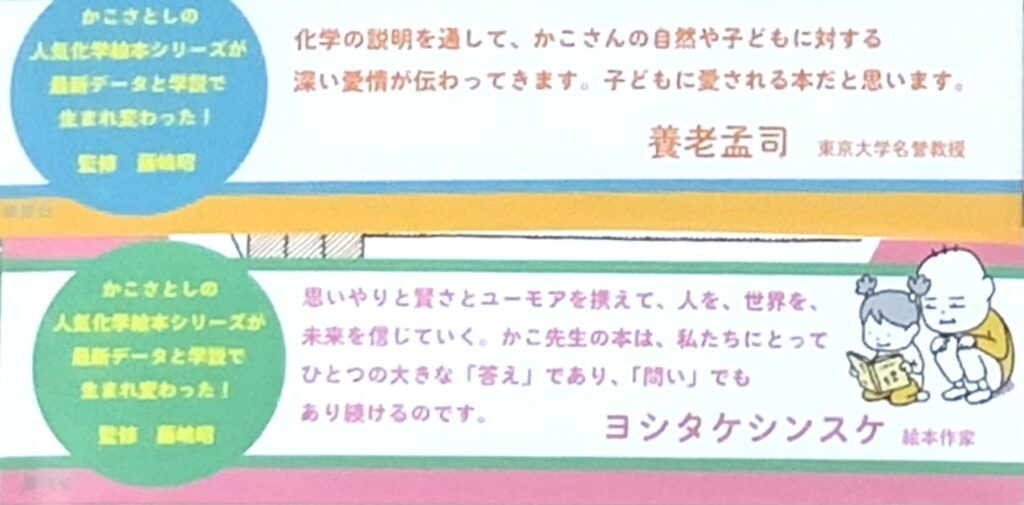

東京大学名誉教授の養老孟司先生からのメッセージです。

【化学の説明を通して、かこさんの自然やこどもに対する深い愛情が伝わってきます。子どもに愛される本だと思います。】

養老先生とは加古は対談でお話をさせていただき、このような心に響く言葉をいただきました。

『2 なかよし いじわる 元素の学校と周期表』

コメントは絵本作家 ヨシタケシンスケさん。味わい深い絵も添えていただき感激しております。

【思いやりと賢さとユーモアを携えて 人を、世界を、未来を信じていく。かこ先生の本は、私たちにとっててひとつの大きな「答え」であり、「問」でもあり続けるのです。】

『3 化学の大サーカス 技術の歴史』

『水とはなんじゃ?』(2018年小峰書店)の絵を描いていただいた絵本作家 鳥の巣研究家の鈴木まもるさんが、心を込めて嬉しいメッセージをくださいました。

【「そうだったのか、なるほど!」身近な絵の具やテレビ、半導体など、知っているようで知らないことばかり。かこ先生が描く昔の名画との組み合わせが心暖かく秀逸です。】

『4 地球と生命 自然の化学』

『ちっちゃな科学』(2016年中央公論社)の対談でお世話になった福岡伸一先生が、自ら「生物と無生物のあいだ」著者・大推薦!と太鼓判を押してくださいました。

【ビッグバンからRNAワクチンまで。網羅的想像力が全開。しかも科学技術万能主義への警鐘も。かこさとしの真骨頂ここにあり。】

『5 化学の未来 資源とエネルギー』

そしてもう一方、加古が直接お目にかかる機会がなかったのですが、宇宙飛行士 東大特任教授の野口聡一さんからも力強い応援メッセージをいただきました。

【科学技術の光と影を描き続けた、かこ先生のメッセージが時代を超えて蘇る! 資源とエネルギーが循環するサステナブルな未来像を、なつかしいイラストで教えてくれます。】

いずれも加古が読んだら大いに照れることしきりでしょう。

メッセージを寄せてくださった方々にこの場をかりて心より感謝申し上げます。

加古は読者の皆様が出版社にお寄せくださる読者カードを拝読するのを何よりの楽しみとしていました。今は亡き加古ですが、皆様の率直なご感想を出版社を通してお聞かせいただけたら幸いです。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る