2026年1月25日 藤沢市村岡市民センターにて「加古里子をめぐる人々」講演会

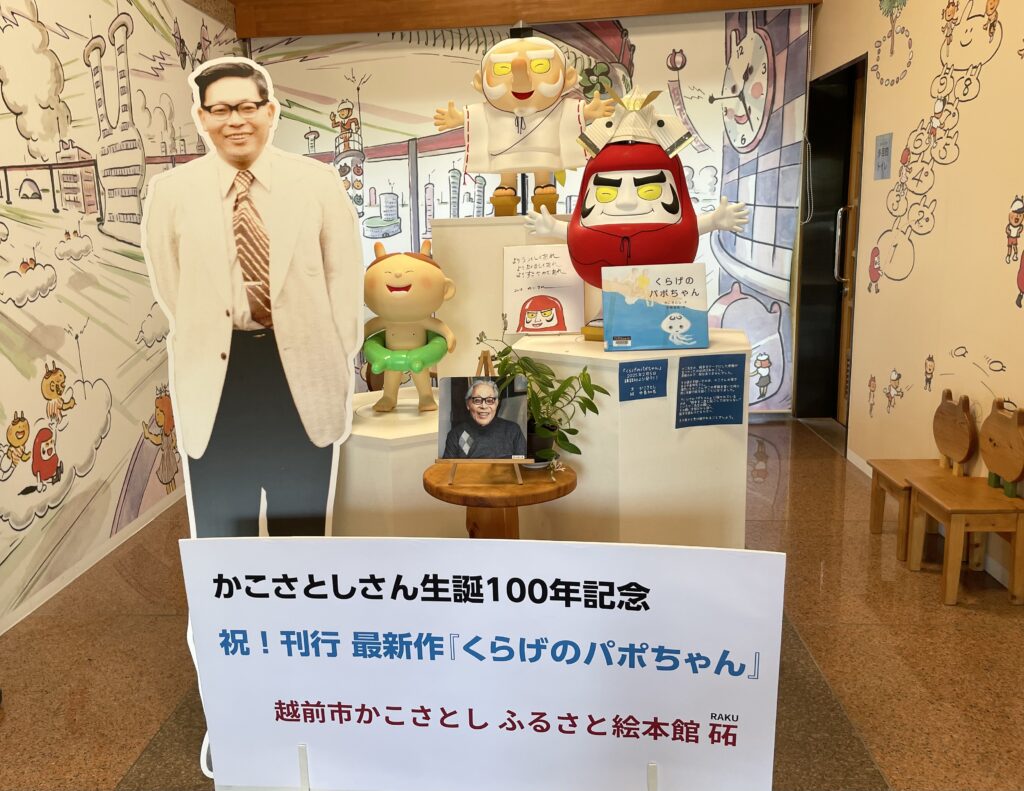

2025年10月から併用開始となった藤沢市村岡市民センターで2026年1月25日、「 かこさとしをめぐる人々」と題し講演会をいたしました。

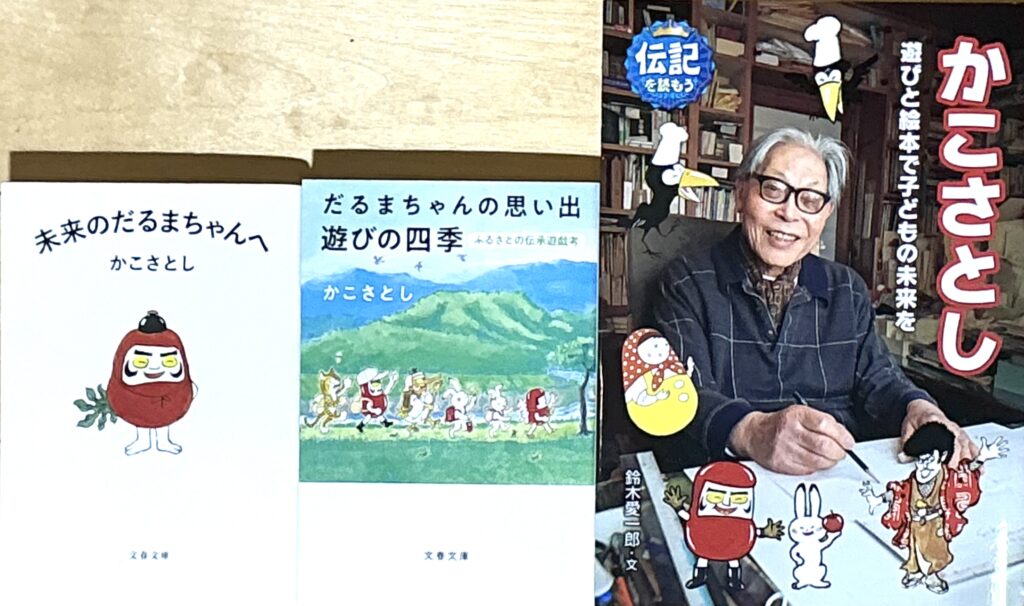

今回は2025年鈴木愛一郎が福井新聞に6回シリーズで連載した「日曜エッセー」を元に鈴木万里が案内役となって鈴木愛一郎がお話しました。

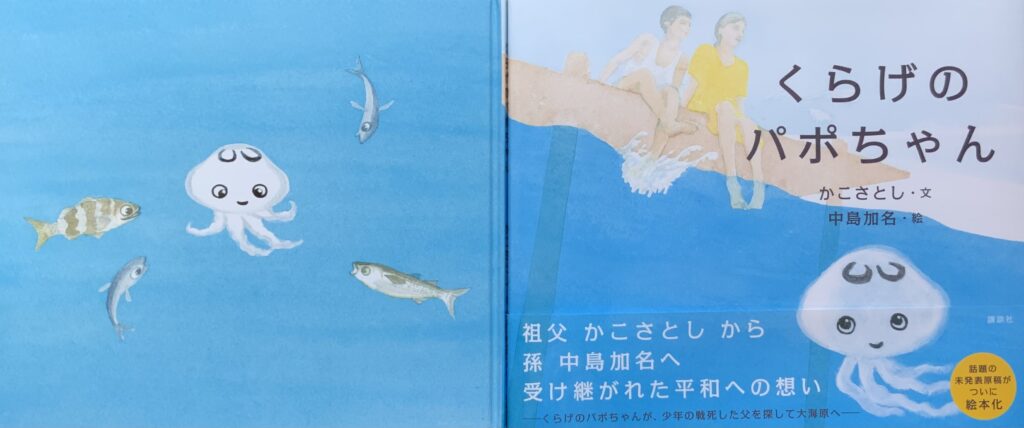

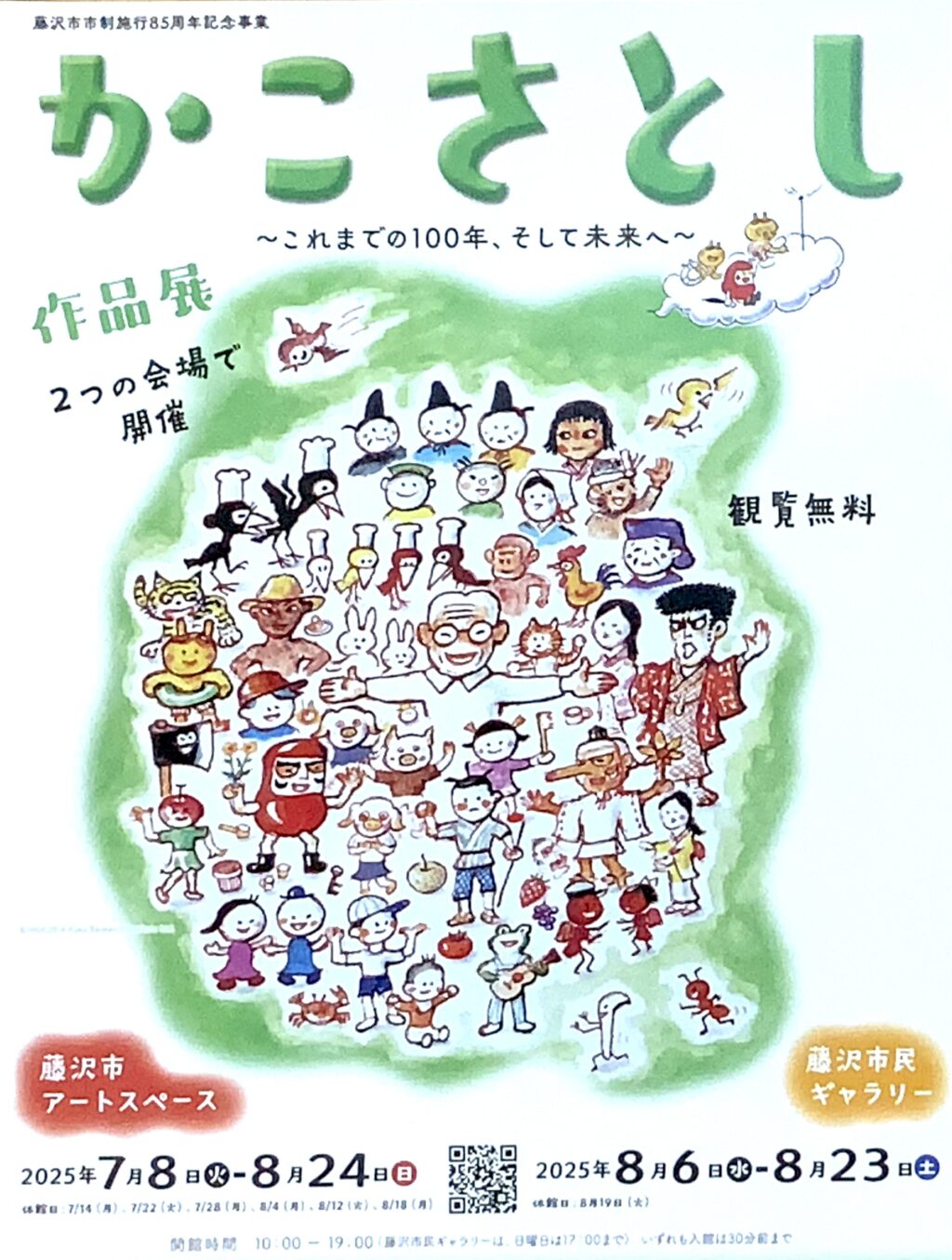

取り上げたのは、直接、間接に かこさとし(1926-2018)が巡り合った人々でその思想や生き様に影響を受けることとなったのです。

上の顔写真、左上から菅忠道(かんだたみち1909-79)、イエンス・シースゴール(1910-91)、田村茂(たむらしげる1906-87)、レオポルト・インフェルト(1910-91)、ヘンリー・スペンサー・パーマー(1838-93)、馬場宏二(ばばこうじ1933-2011)の6人の方々についてでした。

いずれもその人生において戦争やそれに由来する差別や弾圧など多くの苦難を乗り越え学問や教育、文化向上に邁進した、そこに加古は尊敬の念を抱き、自らを叱咤激励していたに違いありません。

会場となった市民センターの多目的ホール入口

定員に近い皆様がお集まりになり、広々としたホールをいっぱいに使ってゆったりお座りいただけました。

メモをとりながら、大きく頷かれながら大変熱心に講師の言葉を聴いてくださり、かこさとしについて知りたいというお気持ちが伝わってまいりました。

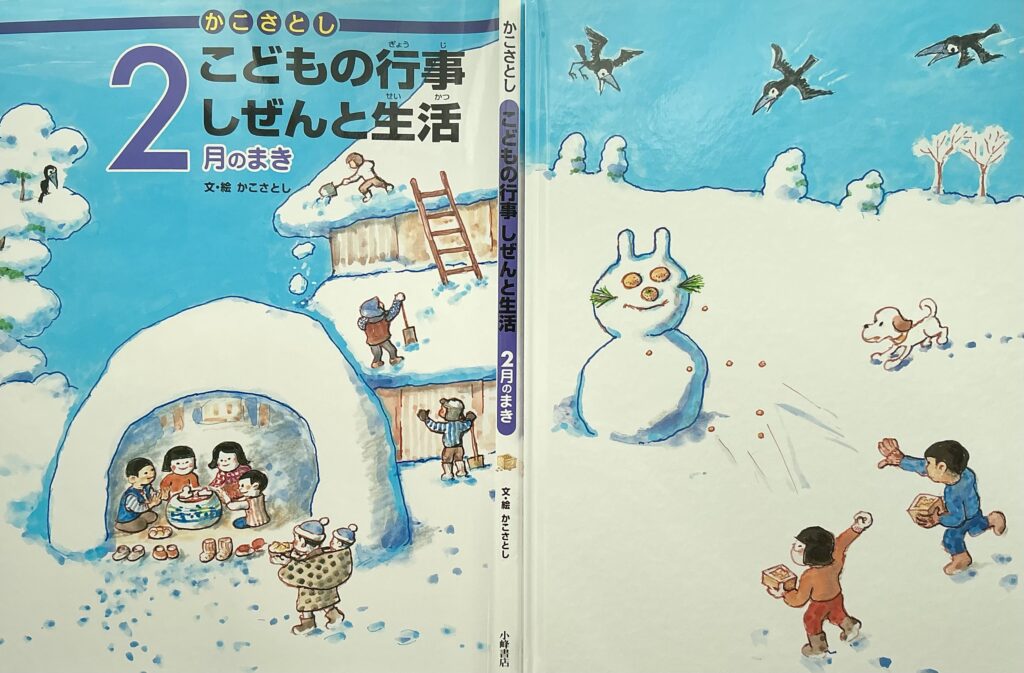

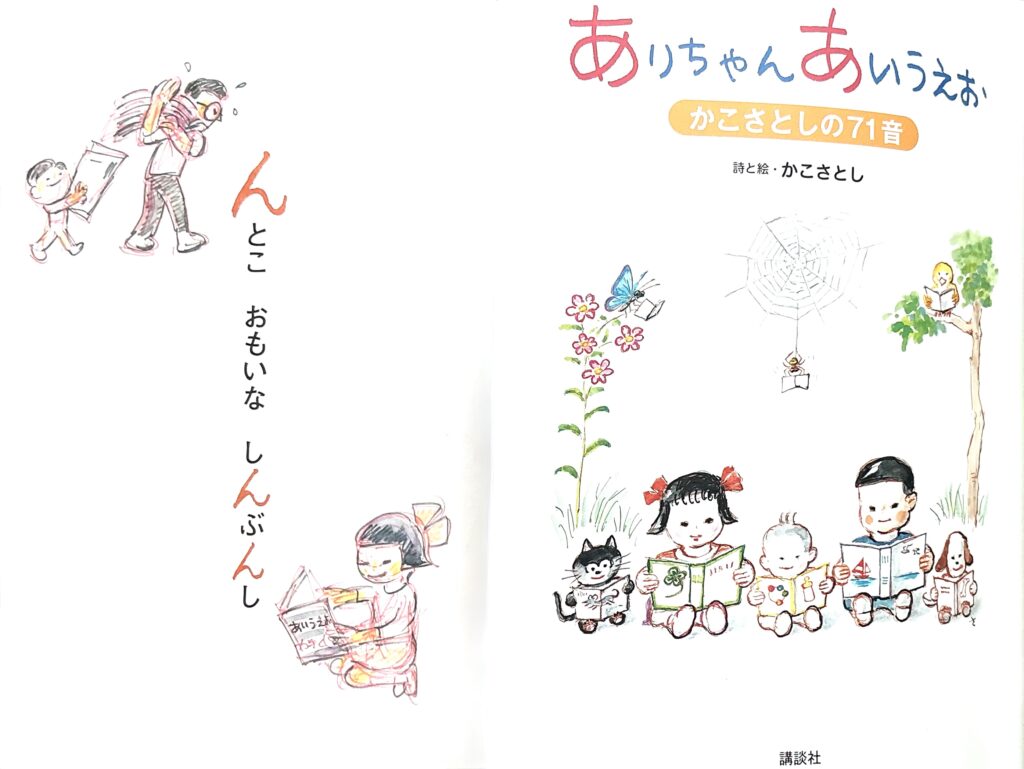

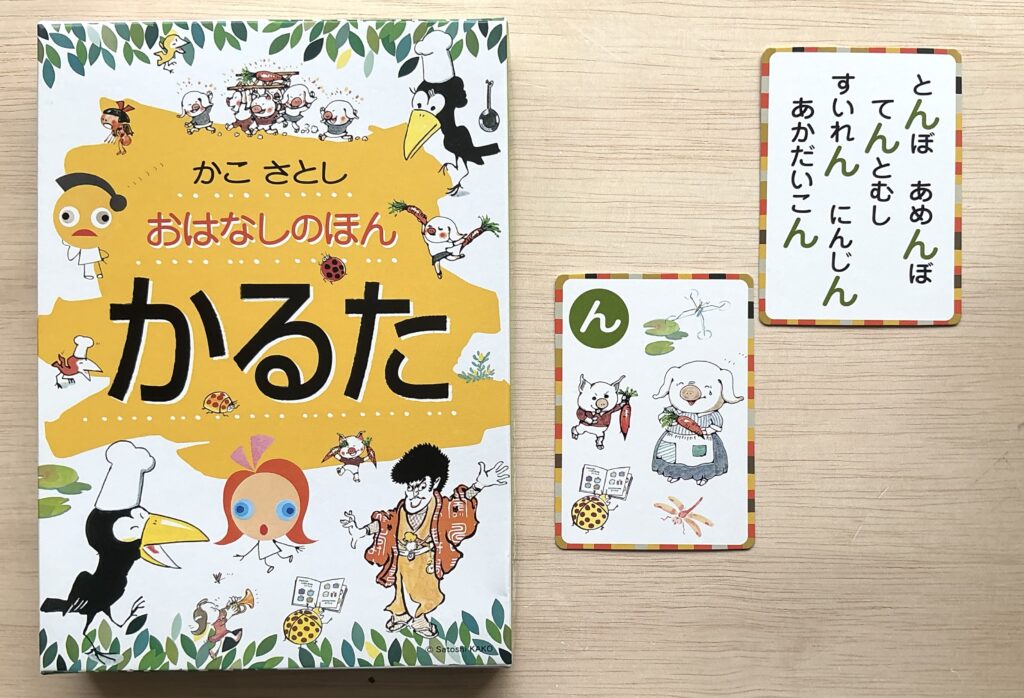

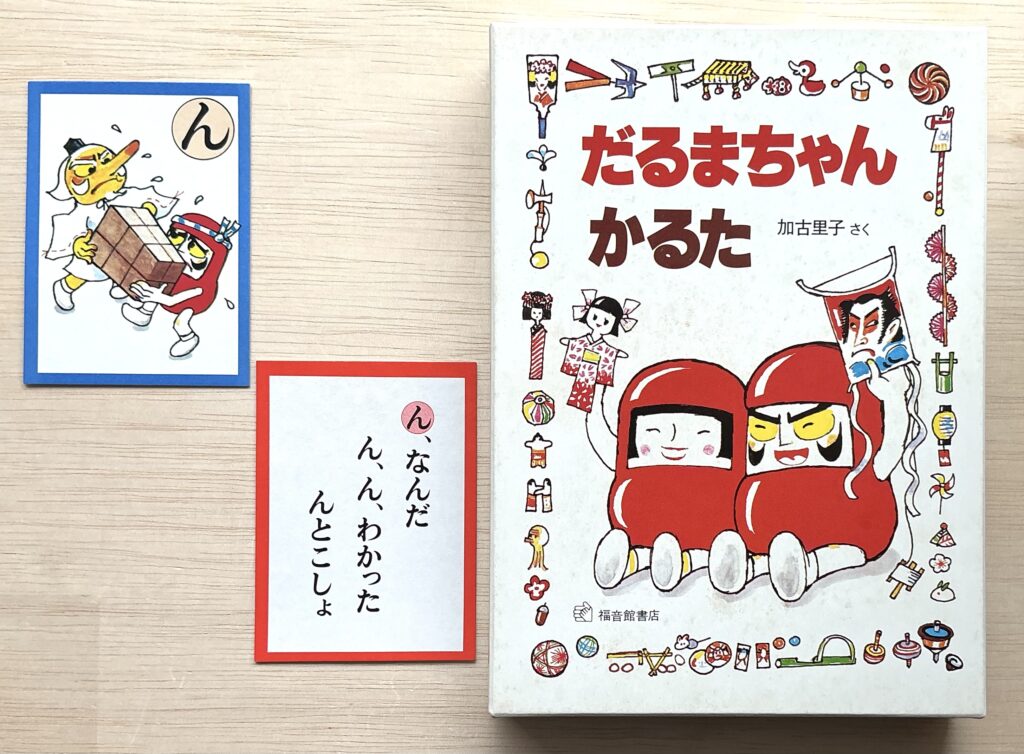

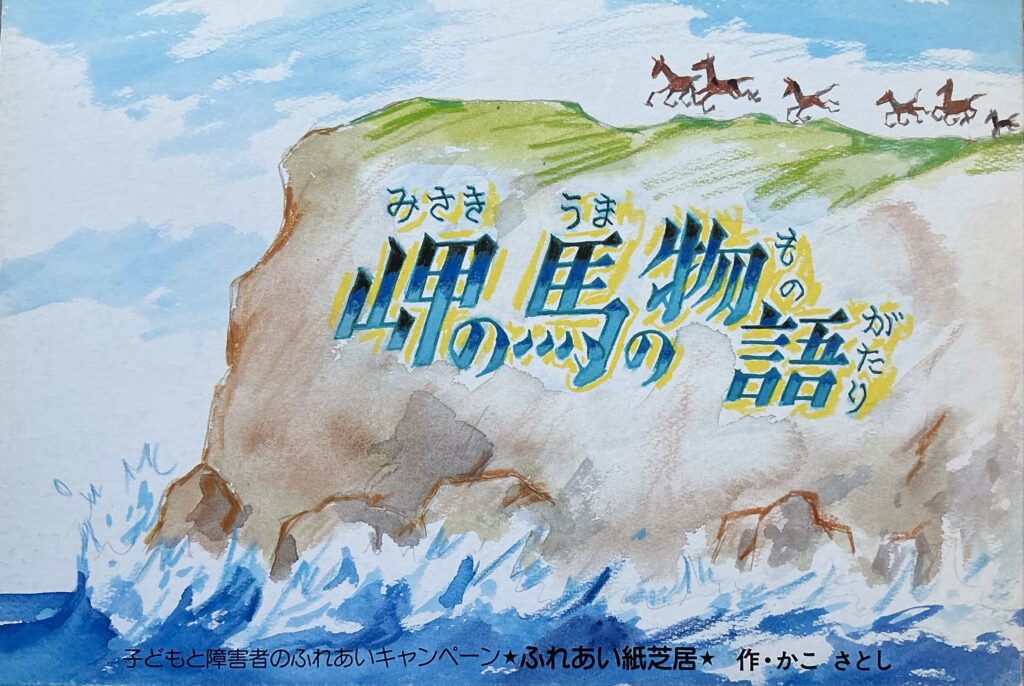

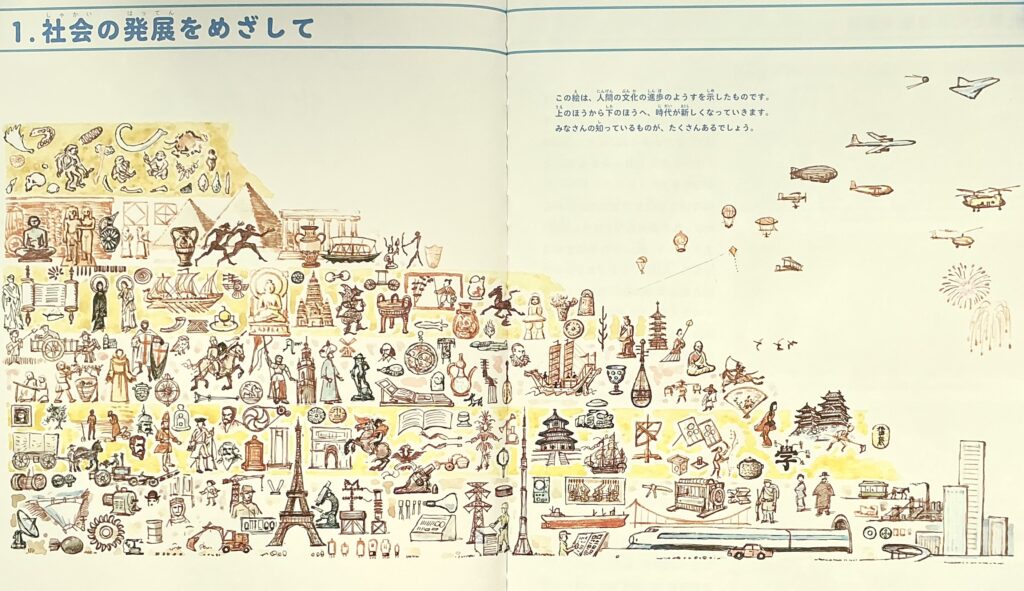

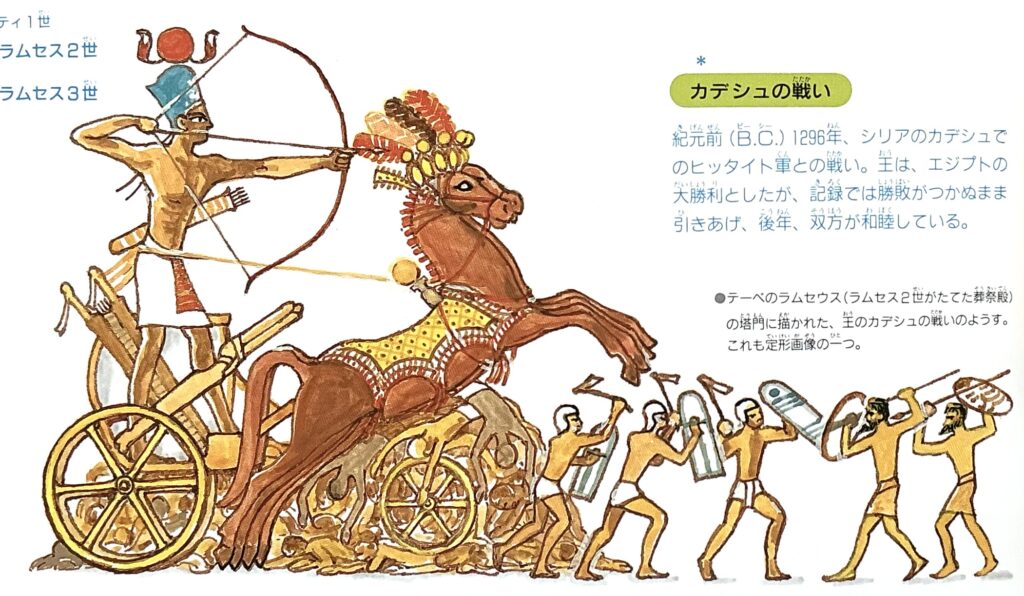

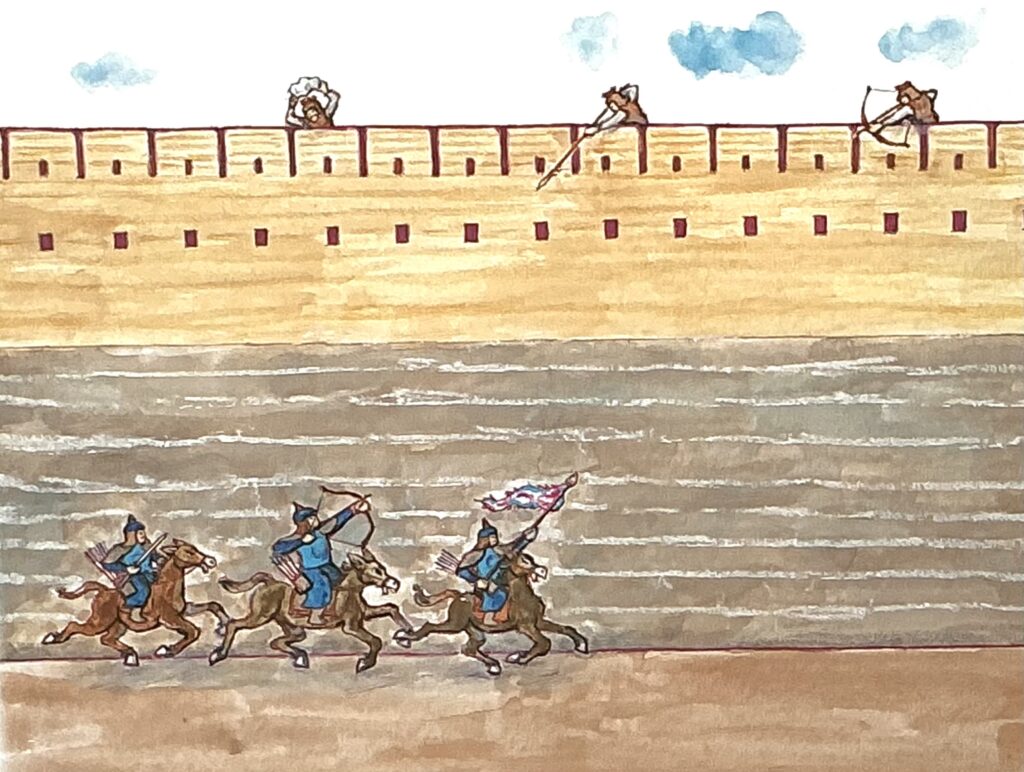

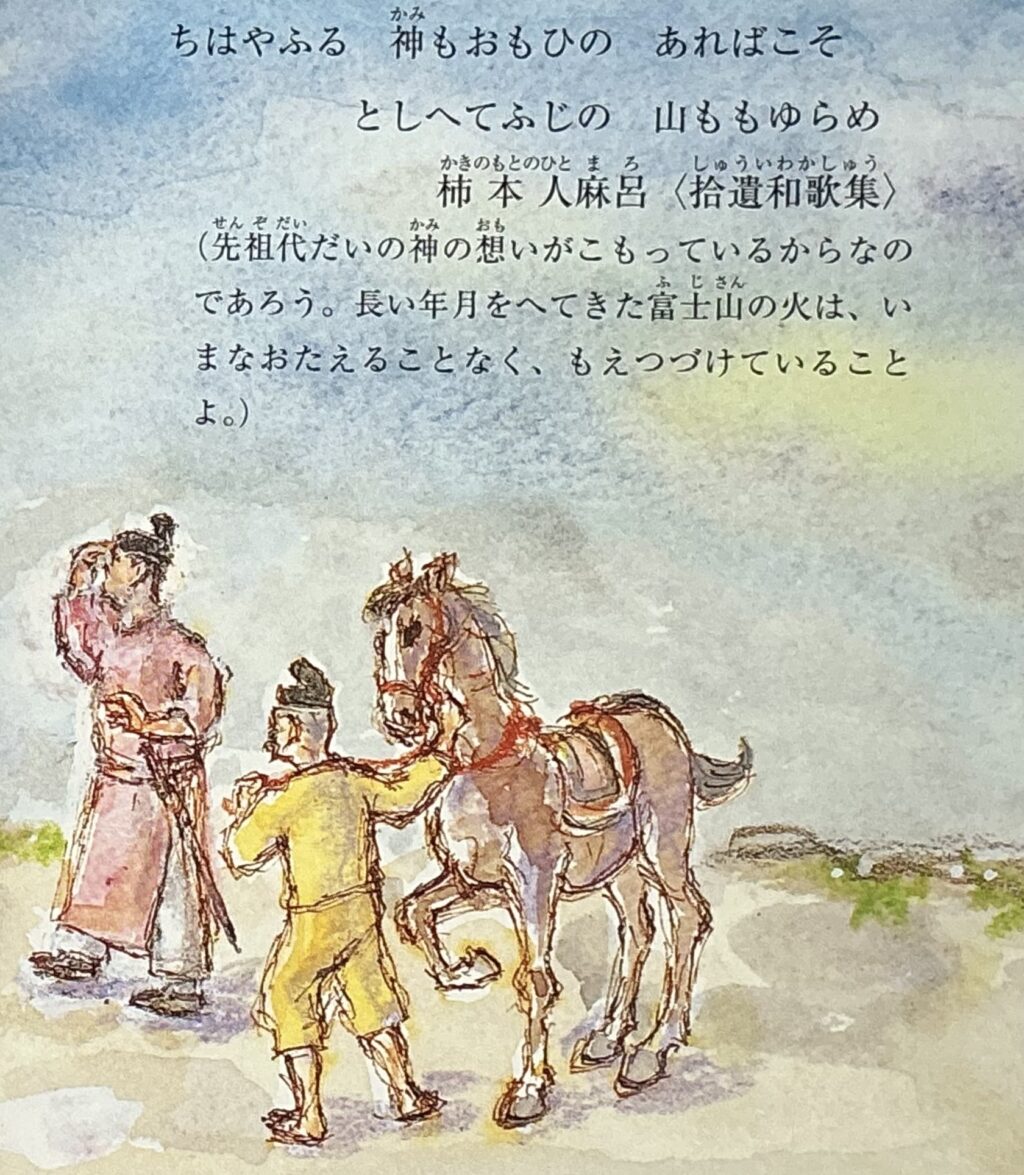

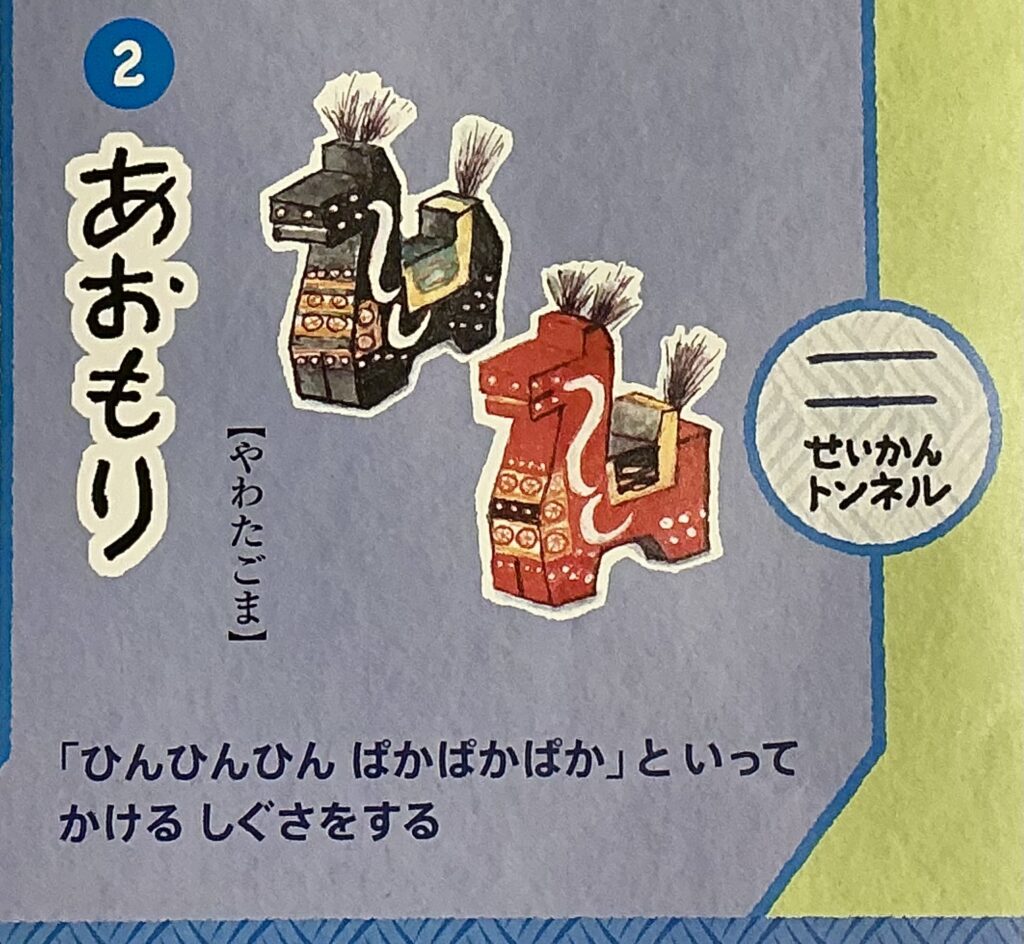

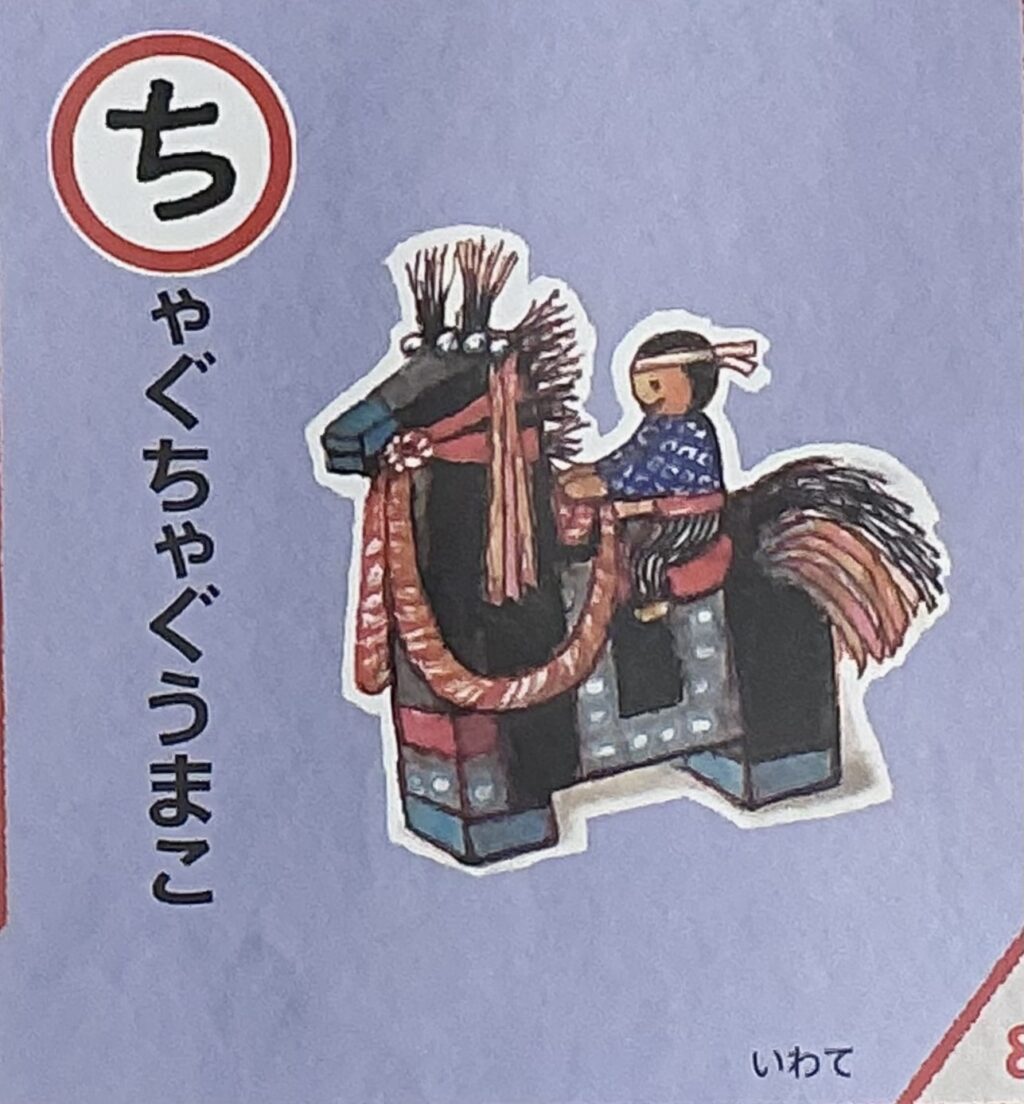

最後にご質問にお答えし、講演内容とも関係する絵本複製画5枚について、そのお話の誕生経緯などをお話しいたしました。

お若い方にもご参加いただき、また今回も加古作品を通じて新たな出会い、再会があり大変嬉しく存じました。ありがとうございました。

なお、本講演の元になった福井新聞の記事は当サイトに掲載しておりますので、ご覧いただけたら幸いです。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る