2017年1月発行のPHP No.825号【心に残る父のこと母のこと】145回として掲載された加古の随筆「無学な母と不憫な父のこと」をお伝えします。

(引用はじめ)

私の母は、明治28 (1895)年生まれで、家の都合で小学校もろくに行けず、そのため、ひらかなだけの手紙しか書けなかった。しかし、芸事が好きで、琴・琵琶・謡曲、後年は習字の手習いに時を忘れ、幼い私が騒ぐとよく叱られた。そんな私が小学一年の時、ジフテリアにかかり、当時の事なので、普通の2階家で一人入院の折、母から生まれて、初めて子供向け雑誌とバナナを与えられ、「病気も悪くないな」と思ったことがあったが、以後学校の成績や父兄会の後には、必ず長いお説教を頂戴した。

一方父は、明治25 (1892)年生まれ、兄姉私の3人の子のため、北陸の化学会社に律儀に勤めていたが、工業学校しか出ていないのに住んでいた社宅の庭のポプラの大樹と、小川を隔てた土手の欅の間に、三十メートルのアンテナを張り、朝顔型ラッパを備えた仏壇のような真空管受信機で、ラジオ放送を聞くようにした。 三年前に東京愛宕山から東京放送局の放送が始まっていたが、北陸の地で聞いている家などほとんどなかった。また、父はコダック社の写真機と、拡大映写する現像機を備えるなど地味であったが、先端技術取得に意欲的だった。

そうした父は、長男の兄を医者にすれば、将来姉弟や年老いた場合の頼りになるとの計画で、庭に鉄棒を作って、体を鍛え、受験雑誌をとって励ましていた。年の離れた私には子煩悩であったが、何の干渉もせず、時折黙って買ってくる玩具などは、いつも筋違いばかりだった。

兄の医学校入学を機に、一家は東京に移住し、父は造兵廠の技術者として勤務しながら、苦心して自宅を建てたが、水道井戸水両用の配管増設、階段室改変、客室改変など、毎日曜日、独り補強改修工事を行うので、小学生の私はいつも助手として縁の下や天井裏に潜って手伝うのが常だった。私が後年化学会社の工場や研究所での「汚い、きつい、危険」の3Kの仕事を、何の支障もなく遂行できたのは、この頃の経験のおかげだったと思っている。

真面目一徹の父の晩年は、兄の病死、戦災による自宅焼失、転々と仮小屋生活、頼って疎開した郷里親族との不仲、敗戦、農地委員による不当な農地取り上げ、その裁判、造兵廠勤務前歴のため失職、咽頭癌発病、手術により発声喪失など、不遇の中で死去。ガン発病以後、私は毎週特効薬を冷凍瓶で病室に運び続けたが、不憫な父は私の来るのを、唯一の慰めとしていた。享年63。私の技術屋としての唯一の師であった。

(引用おわり)

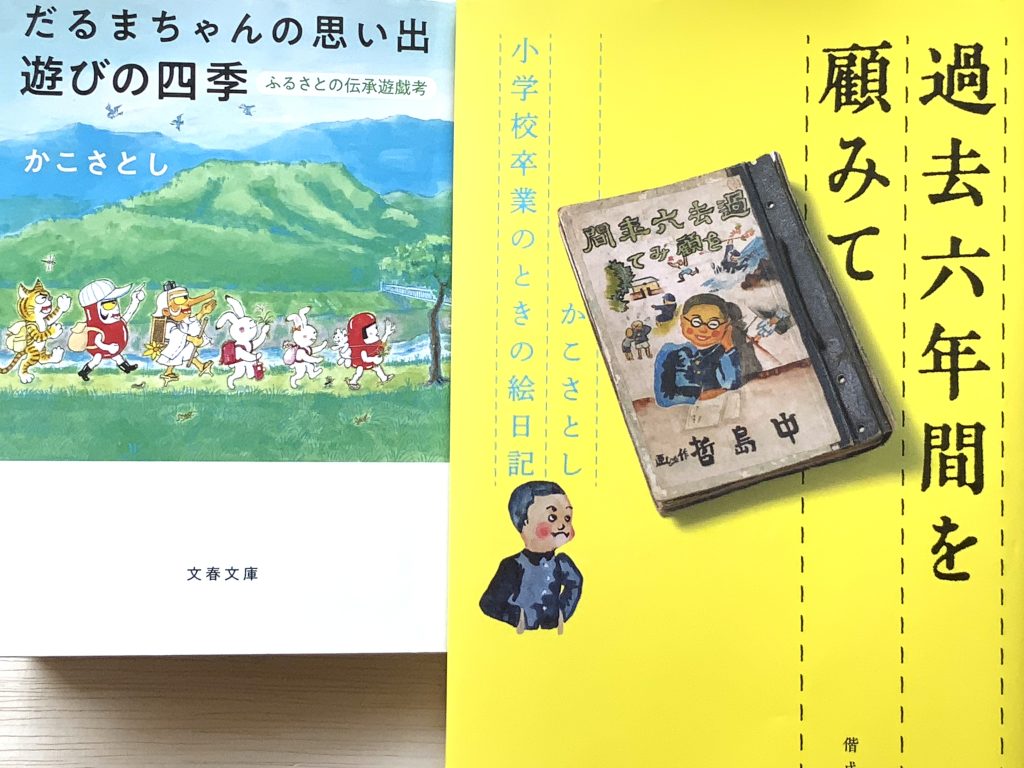

尚、加古の両親については『未来のだるまちゃんへ』『だるまちゃんの思い出 遊びの四季』(いずれも文春文庫)や『過去六年間を顧みて』に(2018年偕成社)の本文やあとがきに詳しくあります。合わせてお読みください。

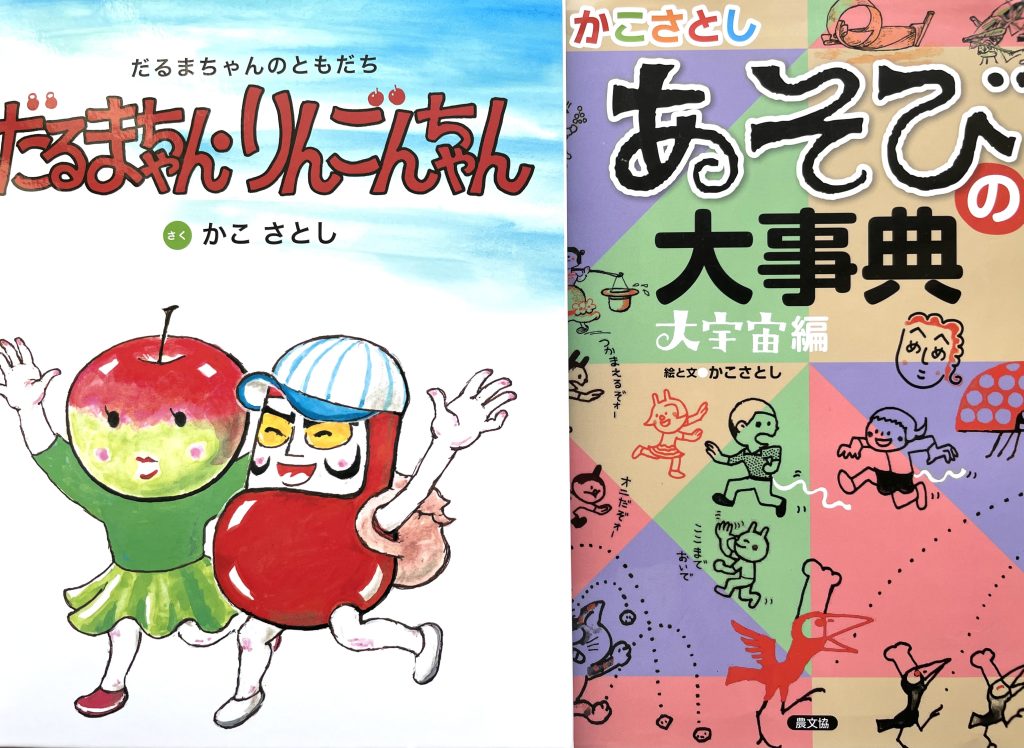

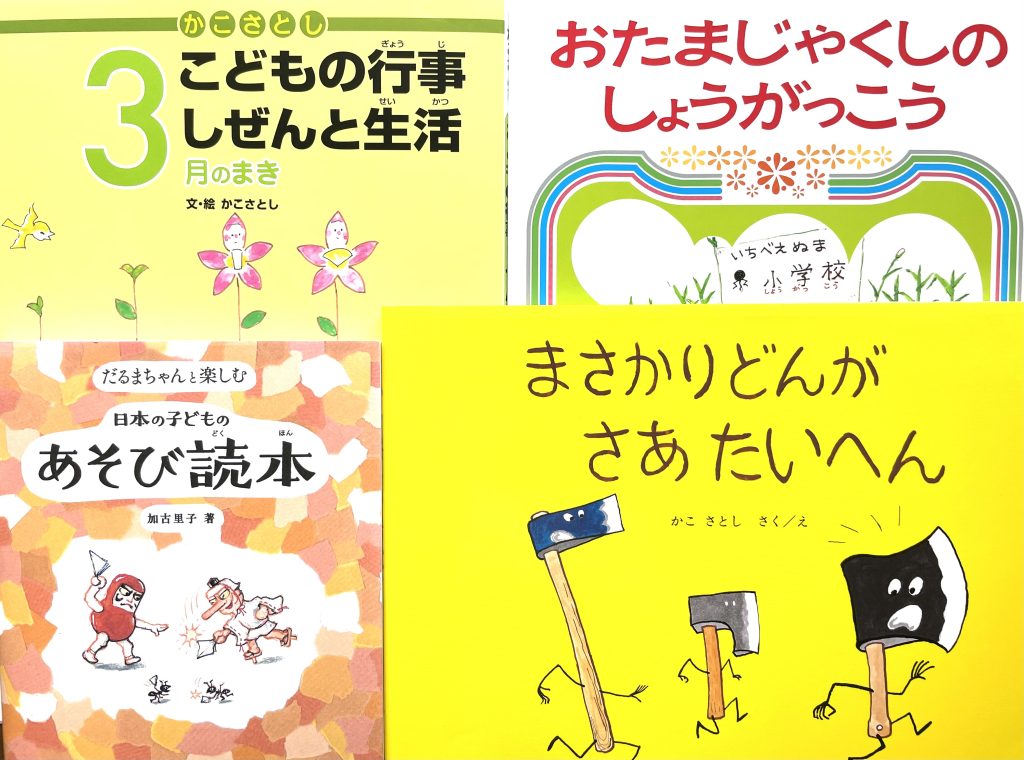

絵は全て『だるまちゃんの思い出 遊びの四季』より。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る