編集室より

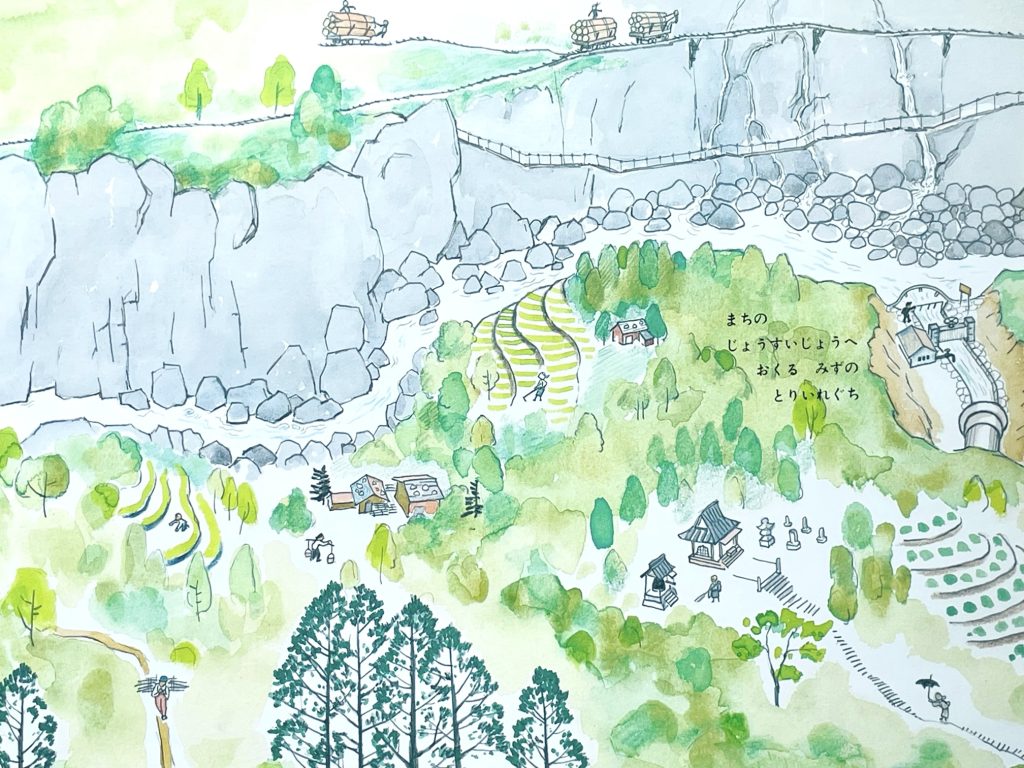

いったい何のこと?といぶかしく思われるかもしれません。加古作品に描かれている風景の中に「石段を登るおばあさん」の姿があるのです。2023年9月13日TBSテレビ「ひるおび」でも紹介された『かわ』(福音館書店)の第4場面9ページの右下です。

かつて加古はインタビューに答えて、このおばあさんのことを「なぜか描きたかった」と申しておりました。加古が実際に見た光景なのか、想像なのかは明言はしませんでしたが、きっとどこかで似たような情景を見かけたのではないかと思われます。

というのは加古は人を見かけると、その人の姿勢、風貌や表情、持ち物などを観察して、その人がどんな人でどんな気持ちでどこへゆくのだろうと想像することがよくありました。

腰のまがった身体で石段を登るおばあさんの心中を想いながら描いたに違いありません。家族のお墓まいり、それとも家族の無事をご先祖に願いにゆくのでしょうか。加古自身の母の姿を重ねたのかもしれません。

おばあさんが登る石段の先、境内には箒を持ったお坊さんがいて、おばあさんが来るのを待ちながら掃除をしているのでしょうか。おばあさんに声をかけてどんなお話をするのか⋯

絵本のこの場面には他にもこのおばあさんと同じくらいのおおきさで木を切る人、炭焼き小屋からしょいこで運ぶ人、ヤギと遊ぶこどもや畑仕事をする人、切り出した木をトロッコで運ぶ人、水門を見守る人などが描かれています。

いずれも小さな絵ですが、木を切る人やこの石段のおばあさんを『水とはなんじゃ?』の中で鈴木まもるさんが再現してくださっています。ご存知のように『水とはなんじゃ?』は加古が絵を描く予定でしたが、体調がすぐれず、まもるさんにお願いをしたものです。加古の下絵といくつかのリクエストをお伝えしていたものの、ほとんどはまもるさんにお任せしたのですが、筆者が出来上がった絵を初めて拝見した時、この「石段のおばあさん」が描かれていたので本当にびっくりして「石段のおばあさん!」と叫んでしまいました。

まもるさんは、その意味をもちろんすぐにおわかりになり笑っていらっしゃいました。「どうして描いてくださったのですか?!」という問いに、自然に描いてしまったというお答えでした。加古の絵本を幼い頃から読まれその世界に入り込んで空想し遊んでいらしたからこそ描けた「石段のおばあさん」だったのだと思います。

皆さんは、「石段のおばあさん」をご覧になって、どんな物語を想像されるのでしょうか。

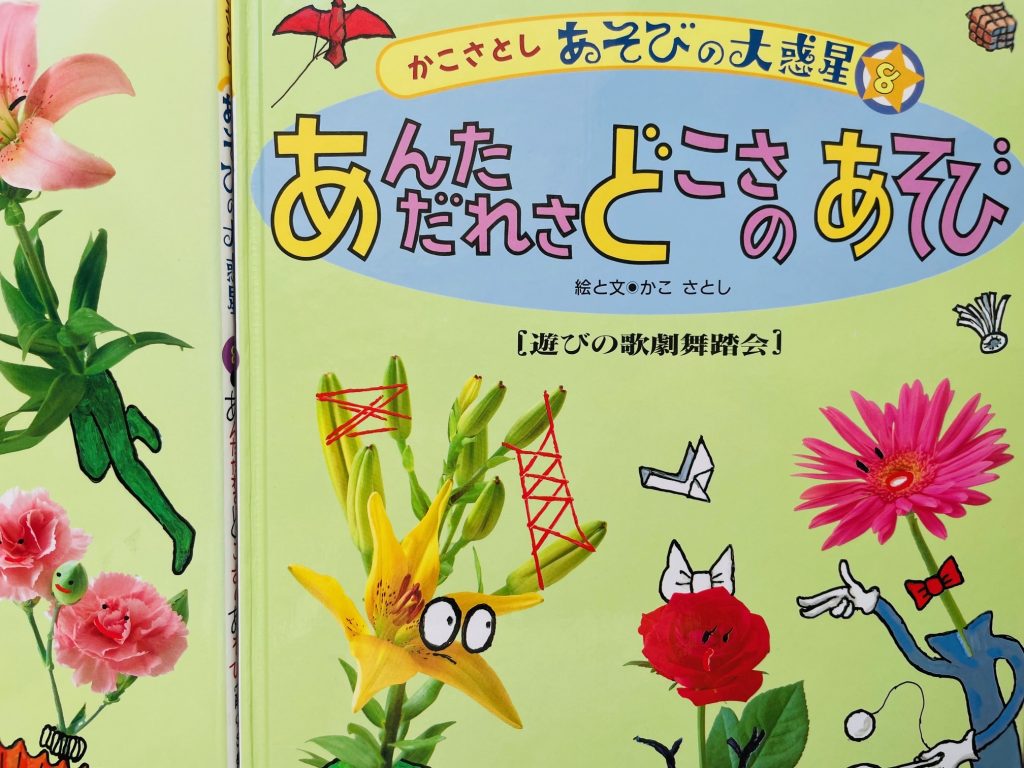

てまりうたを思い出させるような題名で、[遊びの歌劇舞踏会]という副題がついている本書は、世界各地のこどもの遊びや行事を紹介する内容です。

ぶらんこやぶらさがりは世界中で大変古くから遊ばれていたこと、けん玉遊びはヨーロッパやエスキモーの人たちも遊んでいるとか、こどもと仲良しの動物なども紹介されています。遊びからお国柄がしのばれますし、共通点も見つかり楽しさいっぱいの絵本です。

一方、そのあとがきには、こどもたちの健やかな成長を脅かすものへの歯に衣着せぬ言葉があります。

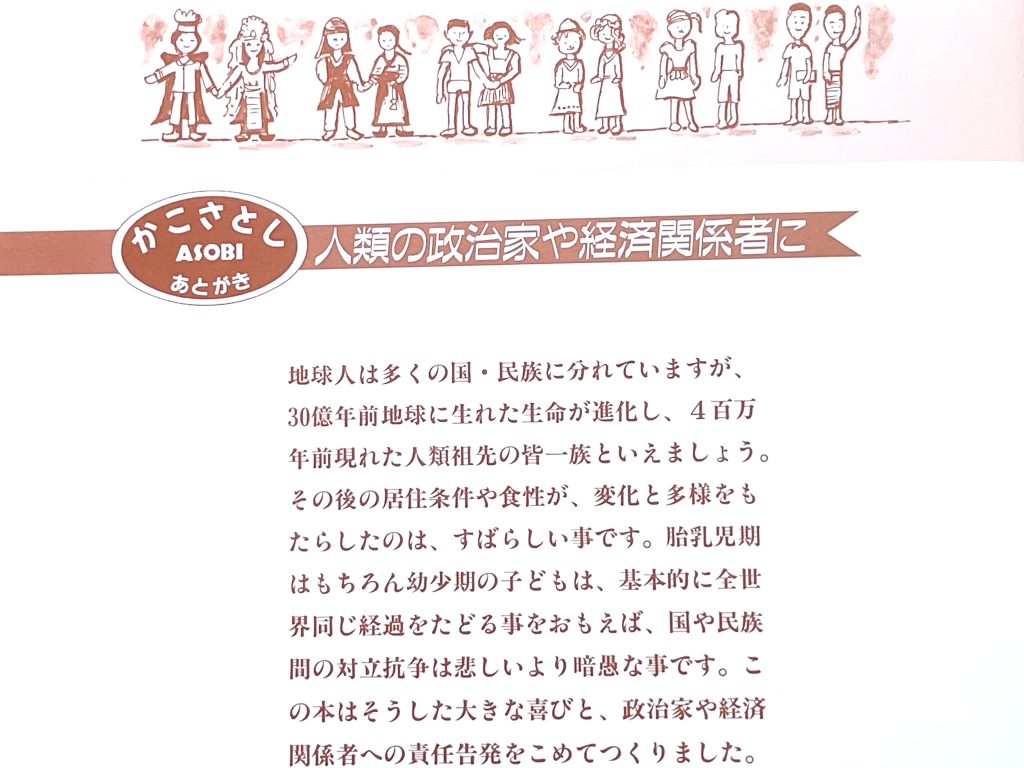

あとがき

地球人は、多くの国・民族に分かれていますが、30億年前、地球に生まれた生命が進化し、4百万年前現れた人類祖先の皆一族と言えましょう。その後の居住条件や食性が、変化と多様をもたらしたのは、すばらしいことです。胎乳児期は、もちろん、幼少期の子どもは、基本的に全世界同じ経過をたどることを思えば、国や民族間の対立抗争は悲しいより暗愚なことです。この本は、そうした大きな喜びと、政治家や経済関係者への責任告発を込めてつくりました。

たった1枚づつですが、藤沢市内の3ヶ所で加古作品をご覧いただけます。

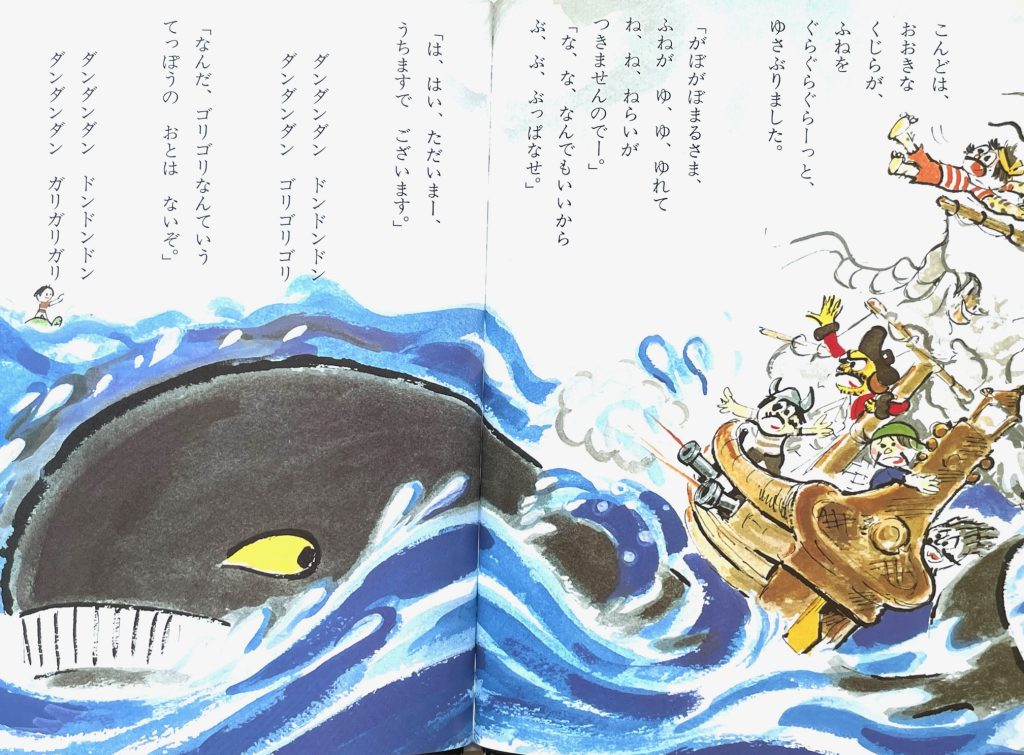

まず第1は藤沢駅から直結する本庁舎1階ホール。ここには2018年から季節ごとに絵本の一場面を飾っていただいています。現在は海のある藤沢にちなみ『かいぞくがぼがぼまる』(復刊ドットコム)から、ダイナミックな構図と青い海の色が印象的なこの1枚です。

コロナ禍で中断してしまっていましたが、再開されたのが南市民図書館。こちらも藤沢駅から歩道橋でつながる建物の6階にあり、2階には江ノ電の駅もありますので交通便利です。秋らしく『とんぼのうんどうかい』(偕成社)の1場面です。

そしてこのほど新たに湘南台にある総合市民図書館でも複製画を展示していただいています。『こどもの行事 しぜんと生活9月のまき』(小峰書店)の表紙です。それぞれの場所にたった1枚の絵ですが、本より鮮やかな色合いをお楽しみいただけたら幸いです。

いずれも公共の場所なのでどなたでもご覧いただけます。お近くにお越しの際はお立寄りください。

図書館での展示については以下をどうぞ。

藤沢市民図書館

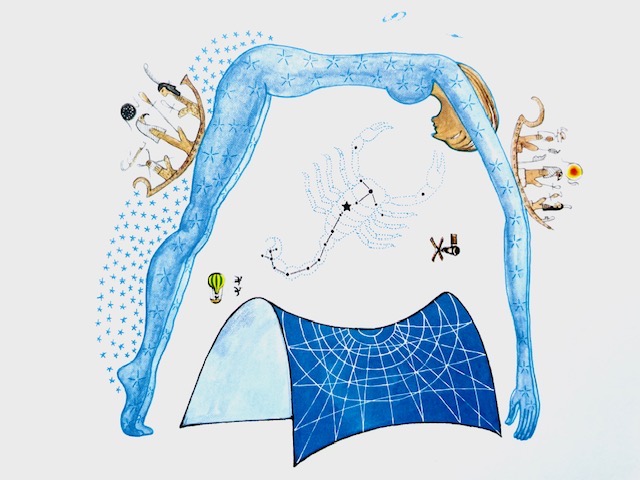

絵本の表紙は、色々な手法で本文の内容を表現しています。

『人間』のように、その絵本で語られる様々な要素がちらばめられているものや、『海』や『地球』『宇宙』のように内容を示唆するようなものが控えめに登場していたり、『はははのはなし』のように最初の場面につながるものもあります。一方、テーマと関係するほんの小さな物語が表紙と裏表紙で展開しているものもあります。

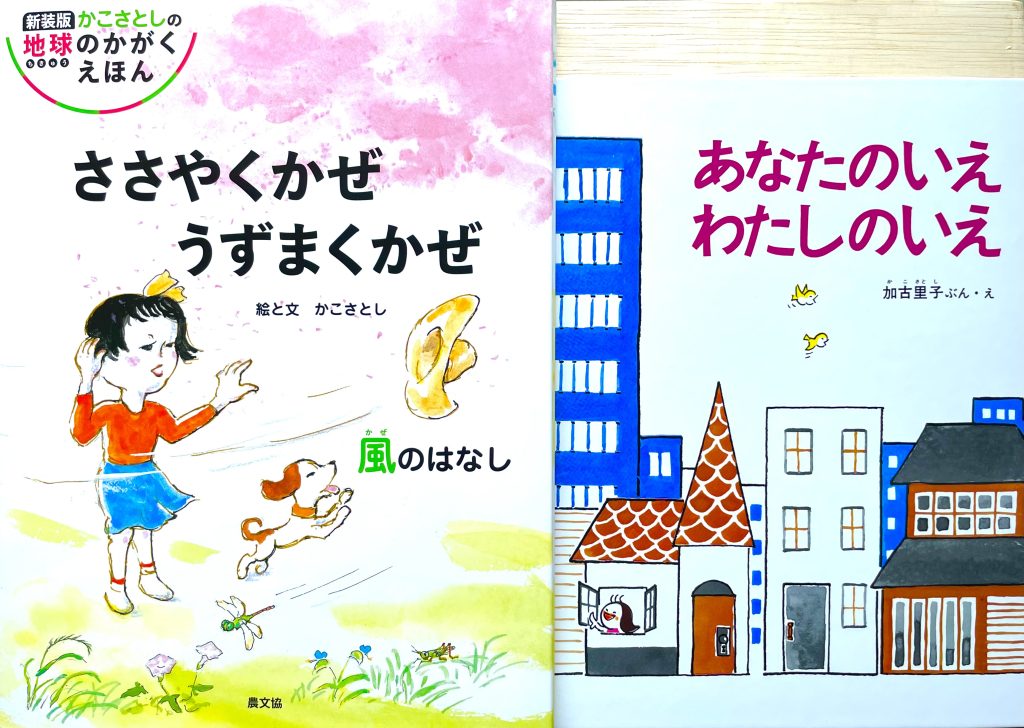

例えば『あなたのいえ わたしのいえ』(福音館書店)の表紙では、女の子が窓を開けていて、空には鳥がとんでいます。女の子が窓を開けた時なのかその少し前なのか、女の子の視線は窓の前を走って通り過ぎた男の子の方向です。男の子は先を走る犬を追いかけていて、その様子を屋根の上から覗き込んでいる猫がいます。街並みでおきるそんなささやかな光景を私たちは見ているわけです。

ここに登場する子ども、小鳥や犬は本文で大切な役割を果たします。表紙裏表紙だけでは、物語と呼ぶにはあまりにも短く小さな場面ですが、一連の動きが本文への興味を醸成します。

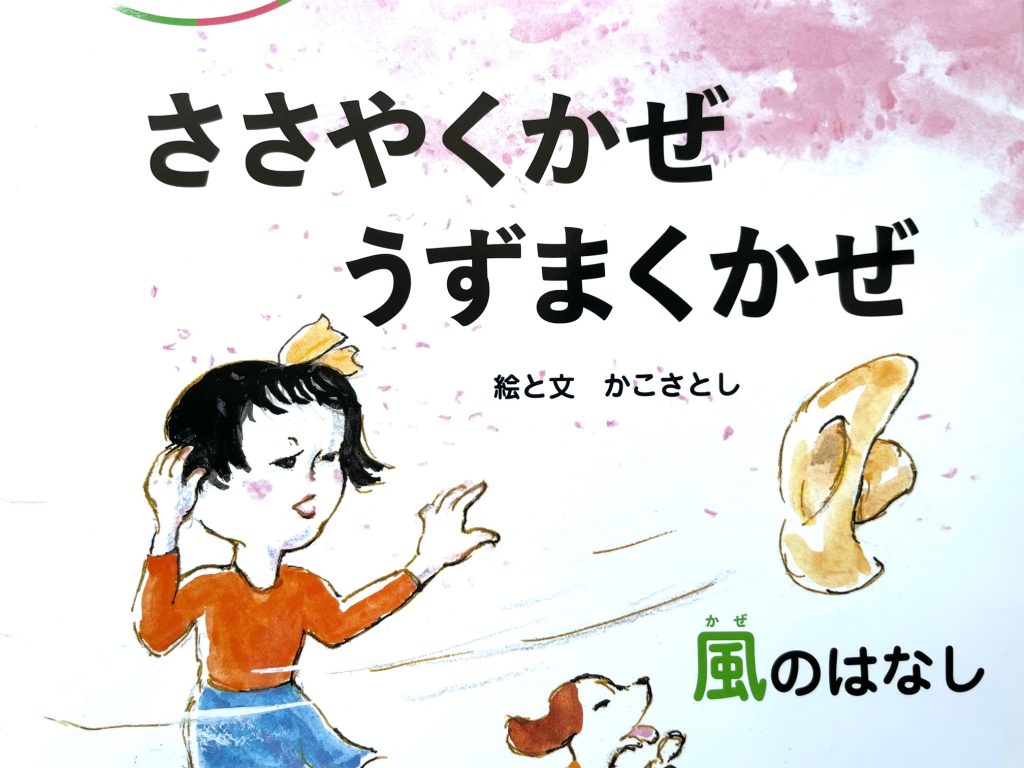

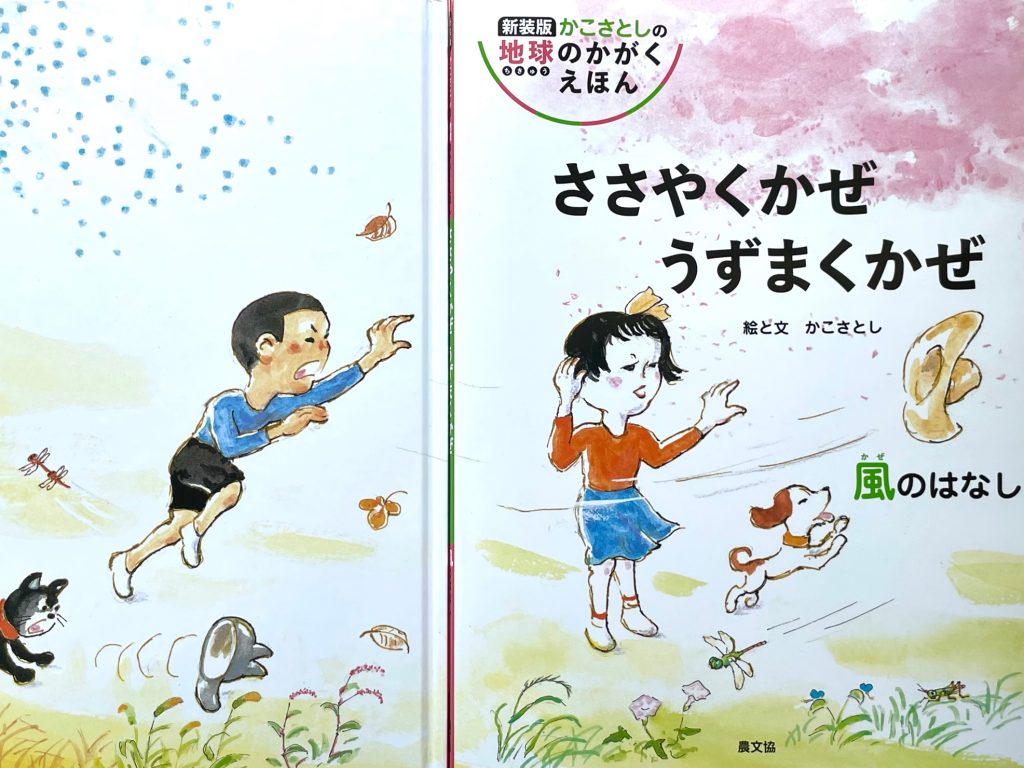

『ささやくかぜ うずまくかぜ』は風の話ですから表紙の絵からもそれが伝わってきます。

飛ばされた帽子は誰のものでしょうか?

裏表紙を見るとどうやらこの男の子のもののようです。

その足元を見ると、ちょっと変わった形の帽子が転がっています。その持ち主は⋯

男の子の後にいるねこちゃんのものでした!

4コマ漫画のような小さな物語がある表紙と裏表紙全体を見ると、右上には春をおもわせるピンク、その下には夏の草花に虫、左には秋の植物に落ち葉が舞い、その上には雪。四季が表現され、いつでも身近にふく風についての絵本であることを絵で示し、一層親近感を持てるように工夫されています。

皆さんのお気に入りの表紙はどんなものでしょうか。

紙に折り目がありますが原画です。

カラフルな絵ですね。それもそのはず。上部余白に加古の字で「ひらけポンキッキ4月号」左上には「p16」とあり、1973年から1993年まで20年間続いた幼児向けテレビ番組の月刊絵本用原画です。

この月刊誌のアートデイレクターをしていたのが堀内誠一氏です。のちに堀内夫人になられた内田路子さんが川崎のセツルメントにいらしたのがきっかけで、加古のデビュー作『だむのおじさんたち』が出版されることになりました。そんなご縁もあり、堀内氏のご依頼で遊びの要素を盛り込んだこの絵を描いたようです。

この原画が絵本ではどんな画面になったのかは、福井県ふるさと文学館(福井市)で開催中の「堀内誠一子どもの世界」で展示していますので、是非ご覧ください。9月18日までです。尚、8月24日、28日、9月4日、11日は休館です。

1987(昭和62)年、当時の環境庁が開催した「環境管理シンポジウム」で加古が行った貴重講演「子供の遊び」の後半を2回に分けてご紹介しています。その2回目です。

(引用はじめ)

よく遊びの効用として、協調性の醸成、運動能力の向上などが言われる。しかし、遊びは偶然であり、無駄であり、必ずしも良い結果に至るとは限らない。唯一得られるものは「自立」である。

遊びの世界に大人が出てくることには問題がある。

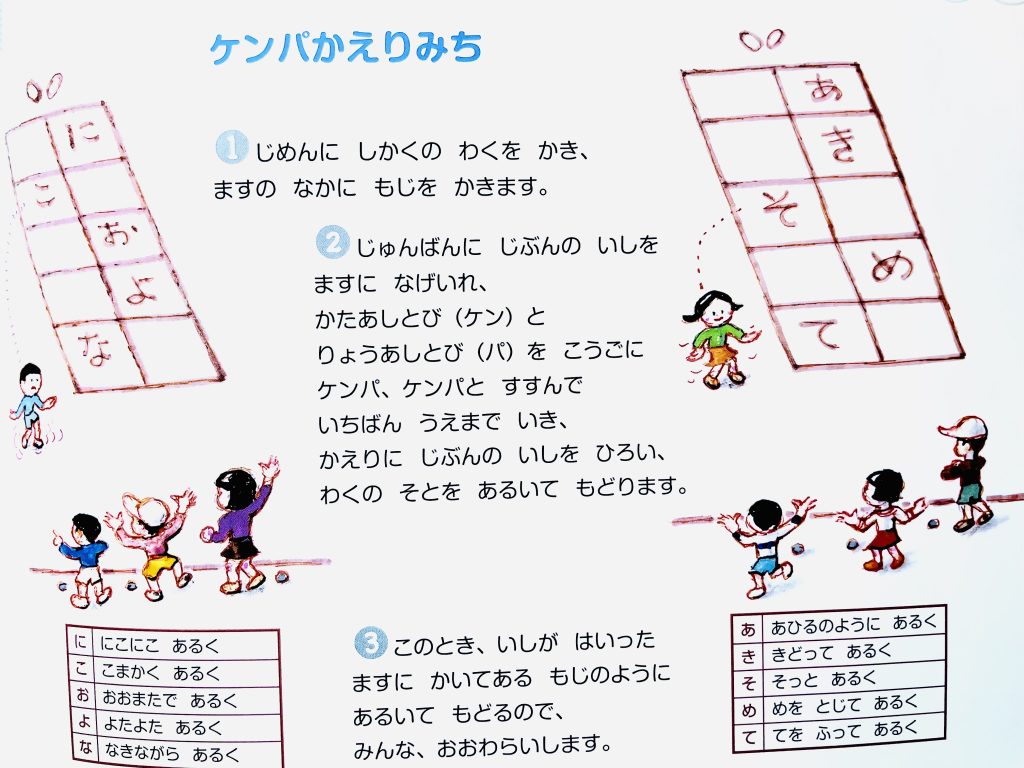

「ケンちゃんあなたはまだ小さくて危ないから”けんぱ”にしなさいって言ったのに、どうして”けんけんぱ”をするの!」といらざることをしたりする。

子供同士であれば「あんなお姉ちゃんにもできるんだから僕もがんばろう」と幼い子供もやる気を起こす。大人がやっていることではないから、不確定であり、変化が生まれる。変化は、他の子供たちの支持があれば、一つの形になる。支持は、たのしみ、よろこび、かなしみといった生活感情、感性から起こるものである。

遊びの条件を3つ挙げるならば、まず第1は「広さ」である。子供は成長していく生き物であり、よじ登ったり、かけ巡ったりする必要がある。したがって、子供に必要なのは「外遊び」である。そのためには、子供一人当たり最低10平方メートルの土地が必要であるが、現状は0.2から0.6平方メートルである。一方、ゴルフクラブの会員は全国に2、000万人おり、一人当たりのコース面積は、約470平方メートルである。

第2に必要なのは「自然」それも子供が入っていける身近な自然である。自然は、人間に恵みを与えてくれる一方、過酷な面も持っている。また、誰に対しても同じように振舞う。自然は、両刃性と中立性を持っている。子供にとっては雑草が生えており、昆虫や小動物がいる身近な原っぱが必要なのである。

第3はこうした「広さ」と「自然」が「生活の場」としてあることである。

環境管理といった大きなテーマとどう関係があるのかと言われそうだが、こうしたささやかなことすらできずに、なんで世界や日本の大きな環境管理が解決できようか。

(引用おわり)

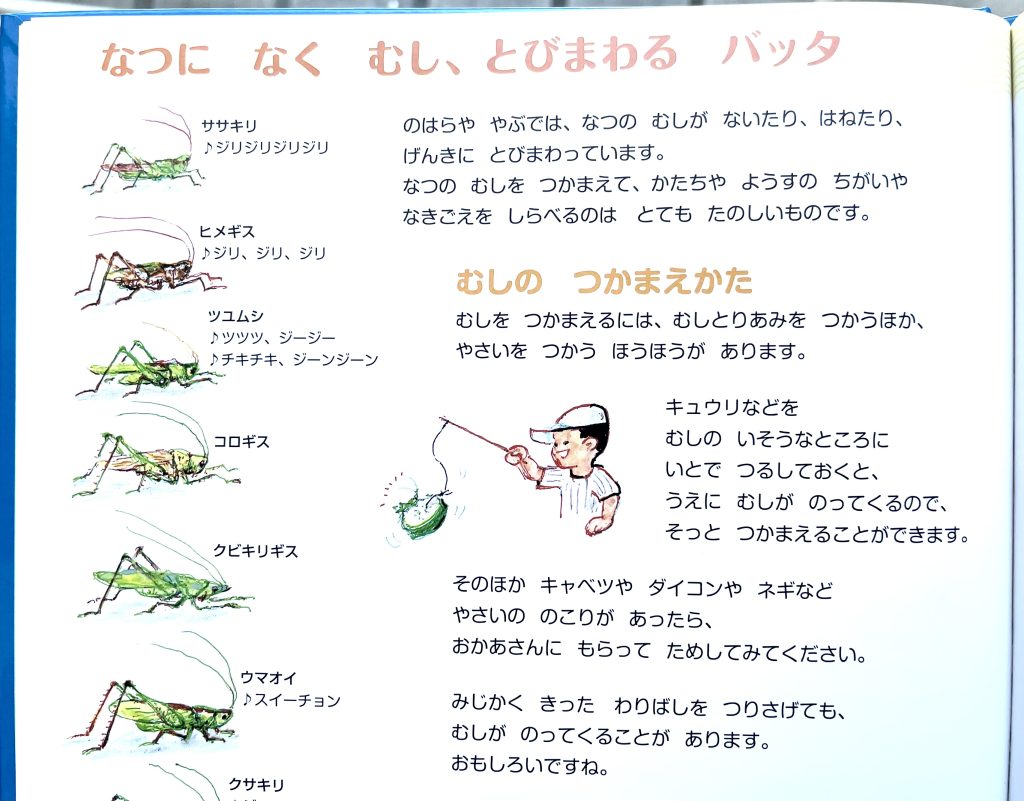

上の絵は『こどものあそびずかん はるのまき』と同『なつのまき』(いずれも2014年小峰書店)、

下の絵は同『なつのまき』より。

1987(昭和62)年、当時の環境庁が開催した「環境管理シンポジウム」で加古は「子供の遊び」と題した基調講演をし、その要旨が報告書として配布されました。そこに掲載されている文章の後半を2回に分けてご紹介致します。

尚、前半は「石けり」についてで、3歳では片足、次に両足で進んでいく「けんぱ」、4歳になると片足、もう一度同じ足の片足、そして両足で進む「けんけんぱ」ができるようになると具体例をあげ説明しています。

(引用はじめ)

子供の遊びと言うのは、成長に応じて次々に出てくる。鬼ごっこは走れるようになって初めてできるわけで、まだ走れない子供は、お兄ちゃんが鬼ごっこをしている姿を見て思いをつのらせている。発達の度合いに応じて遊びがあり、遊びによって子供は成長していく。子供の成長と遊びは相補的である。

遊びはまた膨大な時間の無駄である。子供の遊びは計画性がなく、行き当たりばったりである。例えば、原っぱで足元から飛び出すものがある。なんだろう?

日本のバッタは幸いにしてあまり遠くへ飛んでいってしまわないので、子供は全速力で追いかける。10M位全力で走る。急停止する。呼吸を整え、手をのばす。また飛び立つ。10Mまた全速力で走る。急停止。呼吸を整え、手をのばす。また、飛び立つ、バッタとて必至である。

学校の体育の授業は、昨今は先生も随分気を遣っているようだが、時たま、心臓麻痺で倒れる生徒がいる。バッタ取りで心臓麻痺になった子供はいない。つらくなったら、やめればいのだから。

走り疲れてふと足元を見ると、血が出ている。なめてみる。しょっぱい。「ははあ、ススキのせいだな。」ススキは切れる。血はしょっぱい。こうして子供はいろいろなことを覚えていく。幼稚園でわざとすすきで、子供の足を切らせるわけにはいくまい。

遊びの世界の行為は、自発的に、自ら好んで(たまたまバッタがいたから)行うもので、自分の責任でするものである。だから、子供はたとえ足を切ってもそれに耐える。受身ではない。自分で選んだ結果として受け止める。こうして子供は「自立」を自分のものにしていく。

(引用おわり、つづく)

絵はいずれも『あそびずかん なつのまき』(2014年小峰書店)より

小学校1、2年生の夏休みの宿題には絵日記が今でもあるのでしょうか。

何をかけばよいのかと困っているお子さんがいるかもしれません。絵と文章で伝えるのですから、自分で見たり、聞いたり、読んだり、作ったりしたことがかけるといいですね。

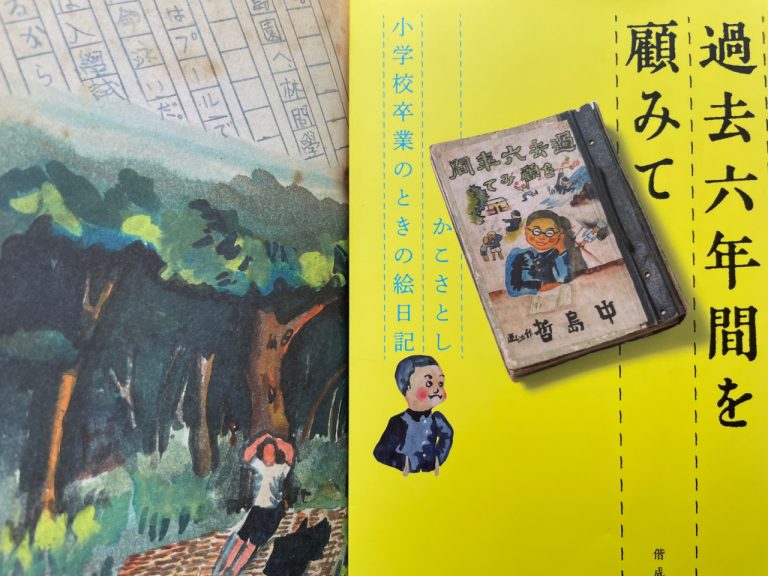

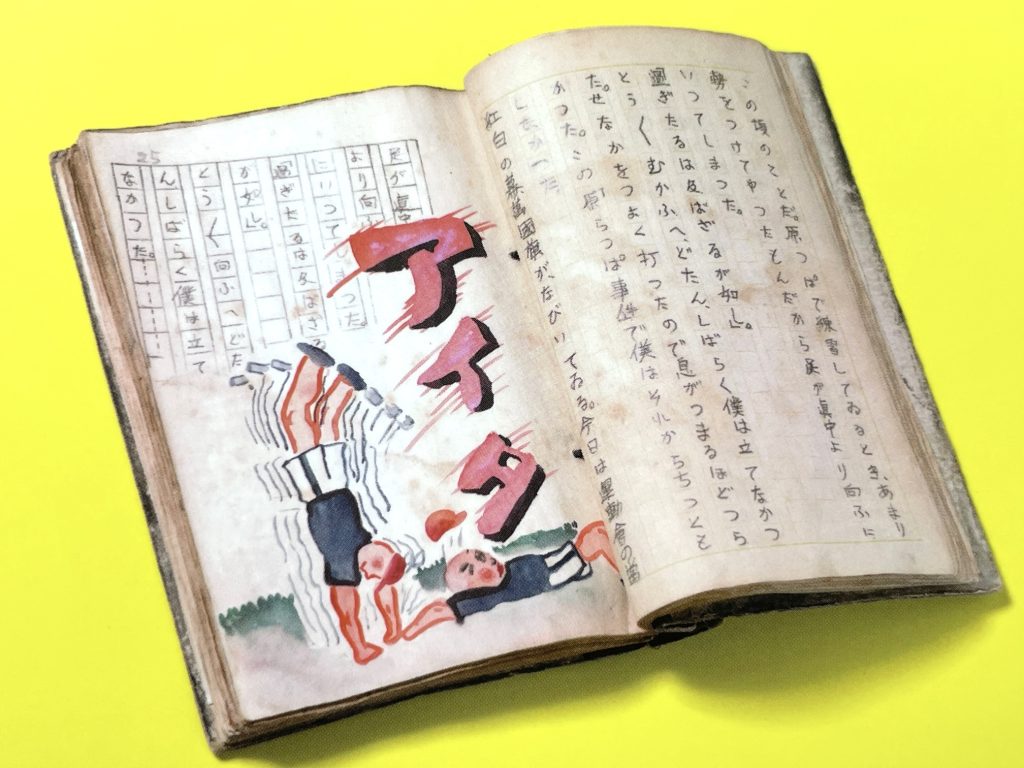

参考になるかどうかわかりませんが、『過去六年間を顧みてーかこさとし小学校卒業のときの絵日記』には、運動会でする逆立ちの練習を1人でしていて、勢い余って反対側に倒れた痛い思い出や夏休みの工作作品の作り方や感想、おそらく新聞で読んだのかラジオで聞いたニュースのことなどを書いています。林間学校でのプールの様子もあります。

自分では普通のいつものことでも、他の地域の人から見たら、珍しかったりするかもしれません。何年後かに見たら、貴重な記録になっているかもしれません。こんなことを書いてもつまらないと決めつけないで、詳しく説明したり丁寧に絵や図を描いてみてはいかがでしょうか。

原爆を投下された広島、長崎、空襲を受けた日本各地、激戦地沖縄、多くの出征兵士が亡くなった海外の地のさまざまなことを一冊の本で知ることは難しいかもしれませんが、一冊から始めてみる、そのきっかけになればと思い加古作品からご紹介します。

平和を考える一冊

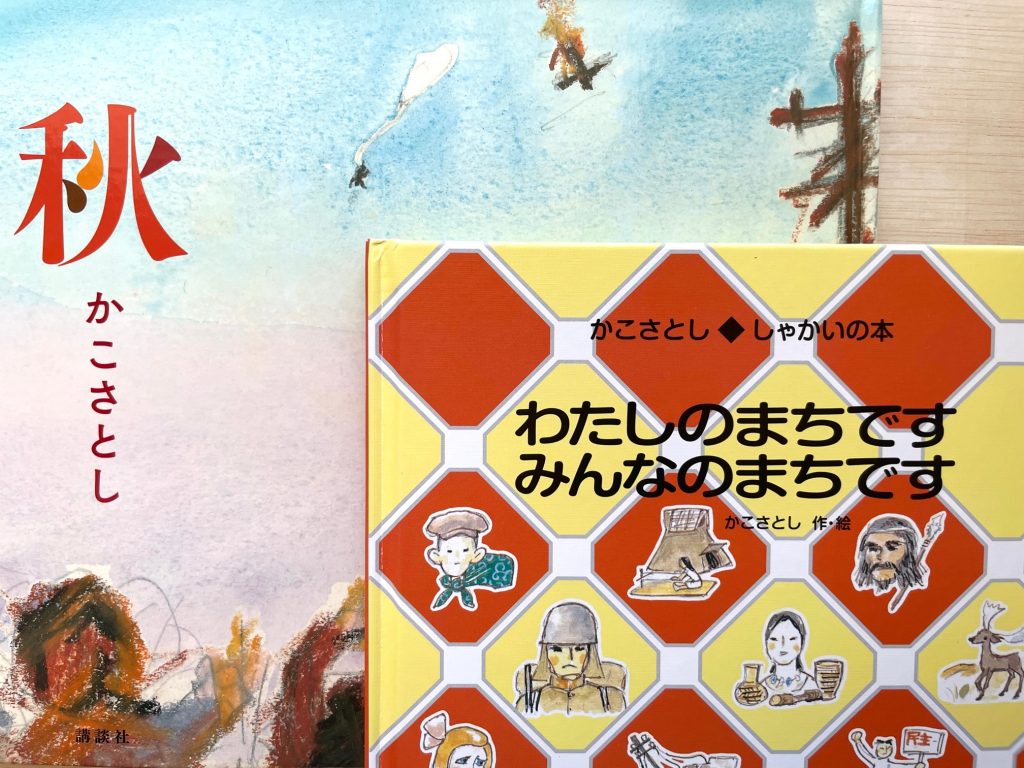

『秋』(2021年講談社)

かこさとしが高校2年生、勤労動員の工場で腹痛を起こし入院していた時に目撃した戦争の悲劇は敗戦の前年の秋のことでした。東京の空で攻撃を受けた日本の飛行士は落下傘で脱出したもののそれが開かず帰らぬ人となりました。病院でお世話になった医師や世話をしてくれた方も戦争に巻き込まれその生涯を閉じました。そんな苦しい秋が早く終わり平和な秋のお訪れを願う気持ちが絵からも切々と伝わってきます。

『わたしたちのまちです みんなのまちです』(1987年/2017年復刊ドットコム)

太古の昔から現在までの日本を通して見る絵本。全貌を見渡すことで気づきがあったり、さらに詳しいことを知るきっかけになっていくかもしれません。歴史を学ぶ前のお子さんたちにぜひご覧いただきたい絵本です。

戦争を知る一場面

一冊の本を読むのが難しいようでしたら、一場面はいかがでしょうか。

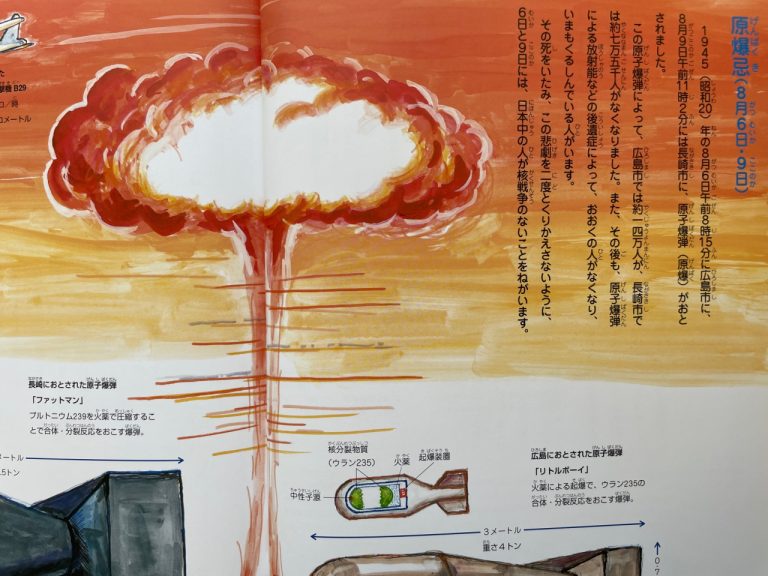

『こどもの行事しぜんと生活8月のまき』(2012年小峰書店)ではご覧のような絵で8月6日、9日の原爆忌を伝えています。

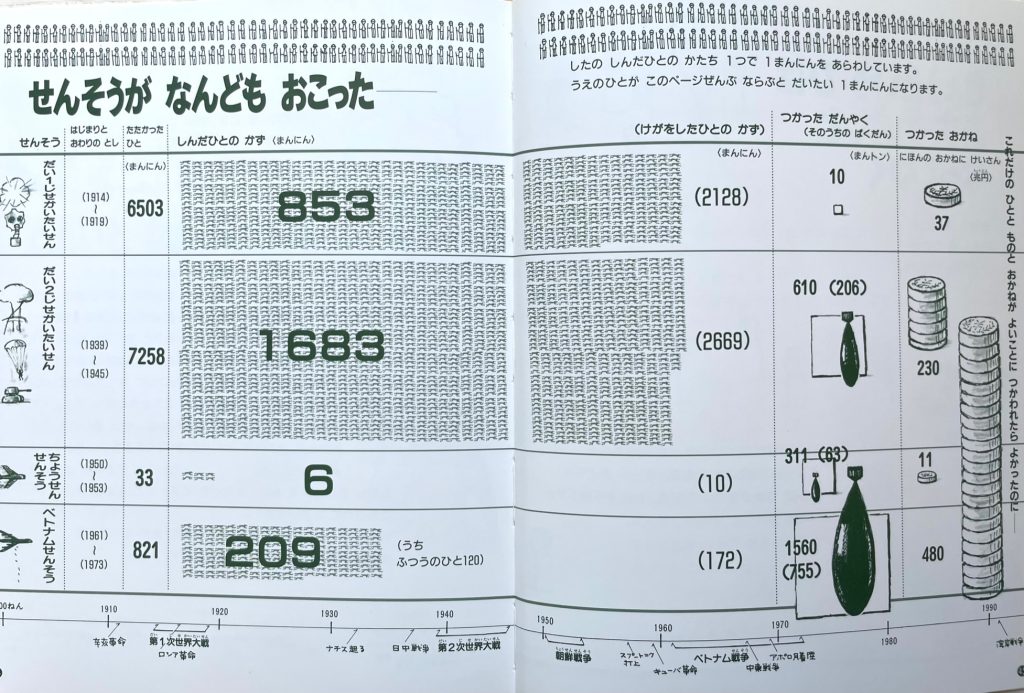

『いまはむかしれきしのあそび』(1993年農文協)は、初めて火を使った人の紹介から始まり、四大文明、十字軍の戦、無敵艦隊の戦い、フランス革命、南北戦争などを取り上げ、「せんそうがなんどもおこった」というみだでしで以下のような表があります。

「これだけの ひとと ものと おかねが よいことに つかわれたら よかったのに」著者のこの言葉が心にささります。

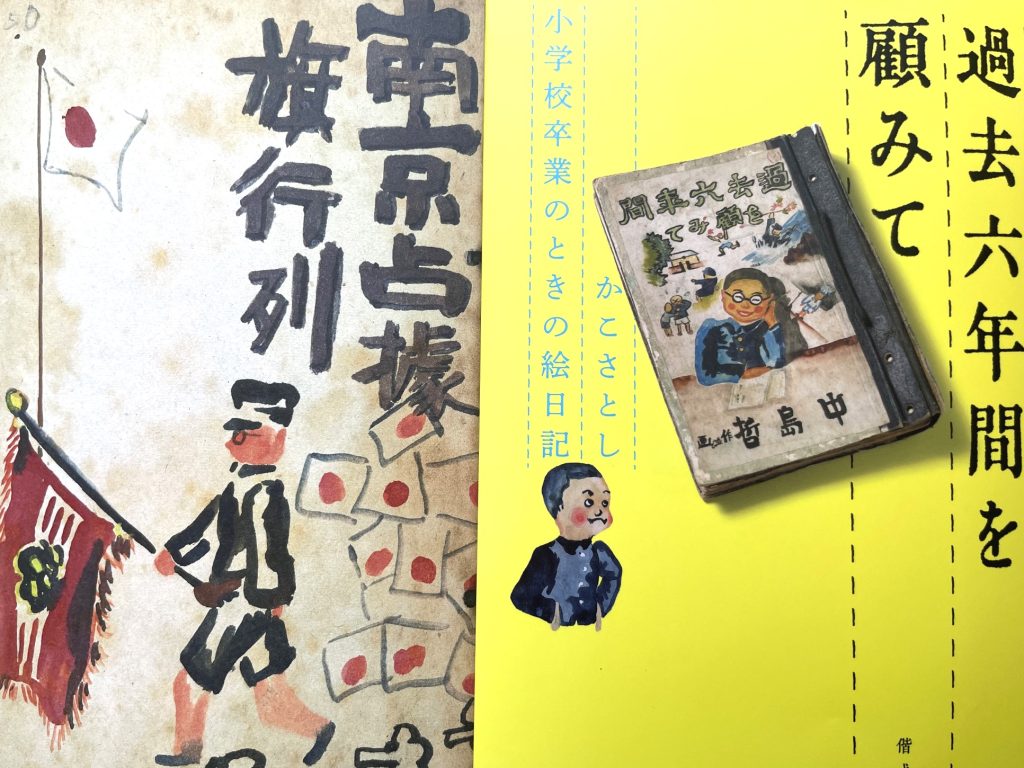

『過去六年間を顧みて』(2018年偕成社)は加古が小学校卒業にあたり学校で書いた作文と絵を合わせた画文集です。小学校に入学する前に満州事変勃発、小学1年生のときに日本が国際連盟脱退、5年生の時に226事件、6年生の7月に日中戦争開始、11月に南京占領。

この画文集には南京占領に沸き、旗行列をした様子が描かれていますが、こうして大学1年の夏まで、戦争が続くことになったのでした。小学生の加古が描いたこの1枚の絵、現在のお子さんたちが当時の社会を知るきっかけになれば幸いです。

夏休み、どこかに出かけたいけれど、こう暑いとためらってしまう方もいらっしゃることでしょう。そんな時には絵本で旅気分を味わってみてはいかがですか。

『出版進行!里山トロッコ列車』(2016年偕成社)は東京の近郊、千葉県の五井駅から房総半島を走る小湊鐵道、里見駅から養老渓谷駅までを特別なクリーンデイーゼルエンジンで運行しているトロッコ列車の旅です。里山の美しい景色を見ながらゆっくり進むので、鳥の鳴き声、今ならセミの鳴き声を風とともに存分に楽しめます。

この絵本では、トロッコ列車の全駅とその周辺の歴史や見どころ、自然や美味しいもの情報まで掲載しているので、本を読みながら、あっちへ寄り道、向こうにも寄り道と、気ままな旅ができます。あとがきの結びにあるように「機を見て里山トロッコ列車に乗車され房総半島の自然と文化を体験されるようおすすめ」します。東京のすぐそばにこんな場所があったのかときっと驚かれることでしょう。

帯にある言葉「千葉県南房総の魅力を伝える列車の旅 それは、全国各地にあるはずの日本の原風景をたずねる旅」に他ありません。

鉄道の始発駅から終着駅までの旅の次は、川の始まりから終わりまでです。『かわ』(1962年福音館書店)は高い山の清水や湧き水が、海に至るまでを追っていきます。山深い渓流、田畑を潤す川、そこに暮らす人々の生活やダム発電の電気が臨海地帯に届くまでもが描かれ、山も海の景色も味わえます。

全場面がつながっている『絵巻じたてひろがるえほん かわ』(2016年福音館書店)は、川の長さを感じられる迫力ある画面が旅気分をいっそう盛り上げてくれることでしょう。

普段行けないところを訪ねるのでしたら、『海』(1969年福音館書店)。潮干狩りをする浅瀬から、ついには大深海や南極まで訪ねることができます。

『地球』(1975年福音館書店)も同じように、地中の奥深く、果てはマントルのさらに中の地球の核にまで至り、太陽系の惑星を見ることになります。いずれの絵本にも、四季が描かれ、歴史的なものも織り込まれていますので、ページをめくたびに時空をかける旅となるのです。

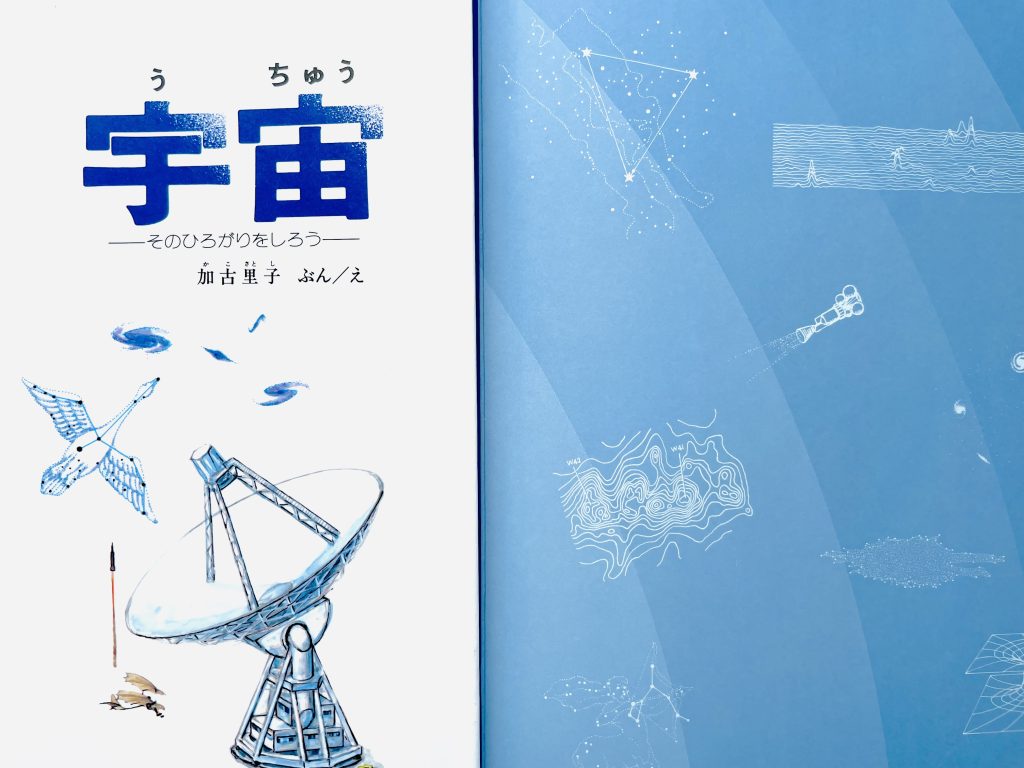

そして『宇宙』(1978年福音館書店)。高層ビルを窓越しに見て、のみの大ジャンプを皮切りに、ついには地球を飛び出し「うちゅうせんの まどから つきが よくみえ」る宇宙旅行が始まります。

なんの訓練も準備も、荷造りもせずに、太陽系を遠くに見て銀河を見渡し、光の速度で1億年、そして最後には150億光年の宇宙のはてまで連れいってくれるのです。宇宙までふらっと一人旅、いかがでしょうか?

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る