紫式部

最近咲き始めたこの小さな薄ピンク色の花は、やがて秋にはあざやかな紫色の実となり、たくさん連なります。この植物の名は「紫式部」。命名者の感性に感服します。

かこさとしのふるさと越前市にある絵本館の前の遊歩道を武生中央公園公園を背にして進むと紫式部の像がある式部公園に着きます。(当サイト絵本館情報に遊歩道のご案内を掲載しています)

その昔、紫式部の父が越前の国司となりこの地に赴任してきたのに伴い、式部は一年ほど越前で暮らしました。式部が京都以外で暮らしたのは越前以外にはないそうです。

それでは、紫式部についてかかれている作品を探してみましょう。

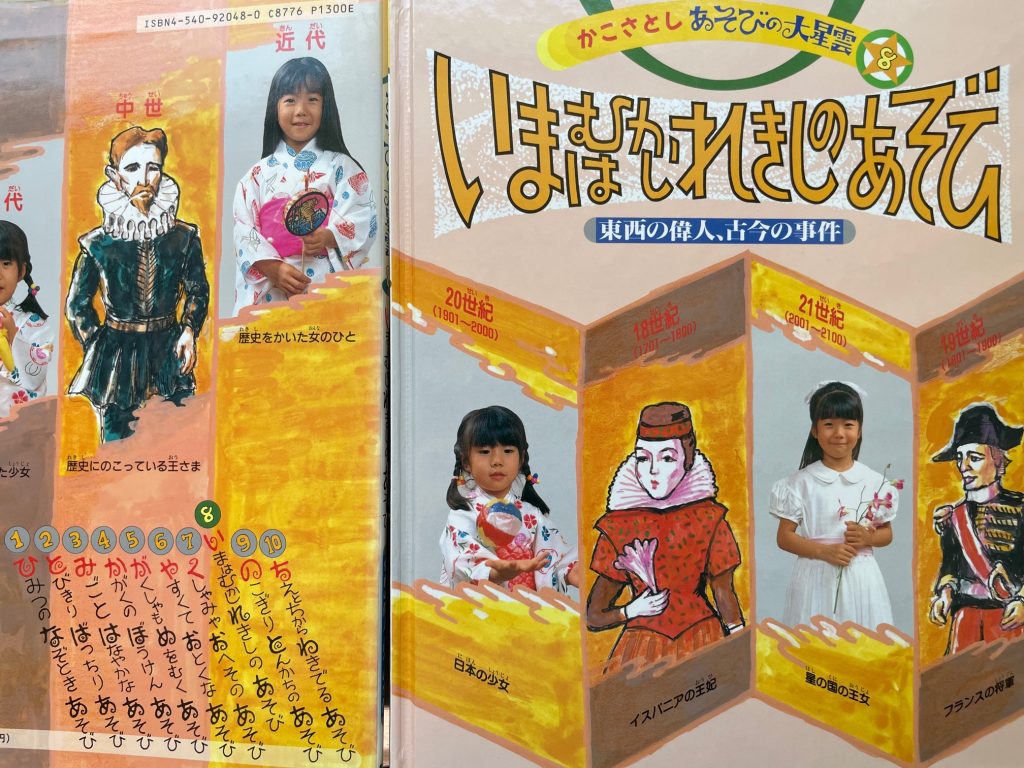

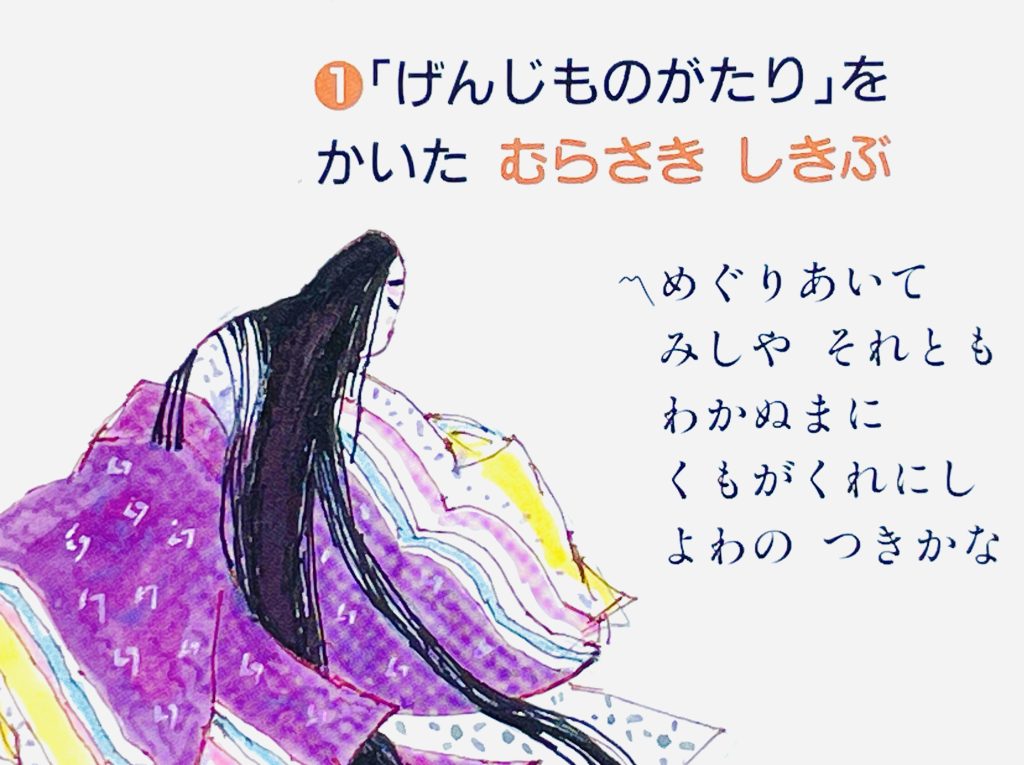

歴史上の人物ですので、『いまはむかしれきしのあそび』(1993年農文協)の前扉には、少女漫画の主人公 のようなタッチで描かれた式部がいます。

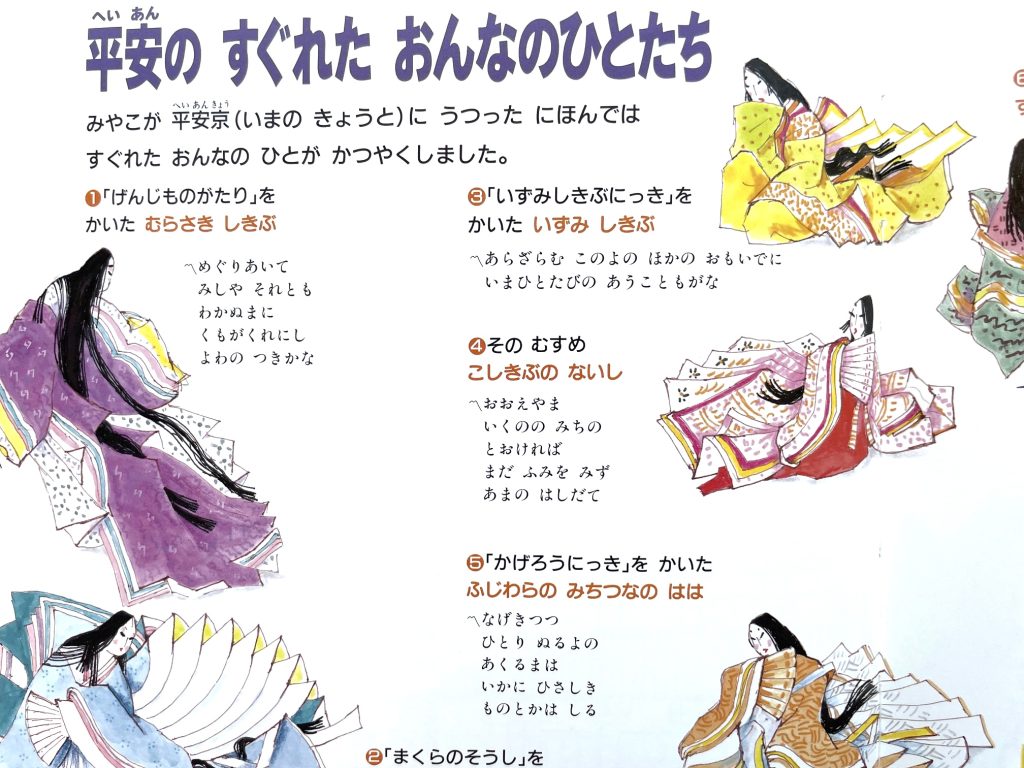

また本文には、「平安のすぐれたおんなのひとたち」として、清少納言、和泉式部たちとともに有名な和歌と合わせて紹介されています。

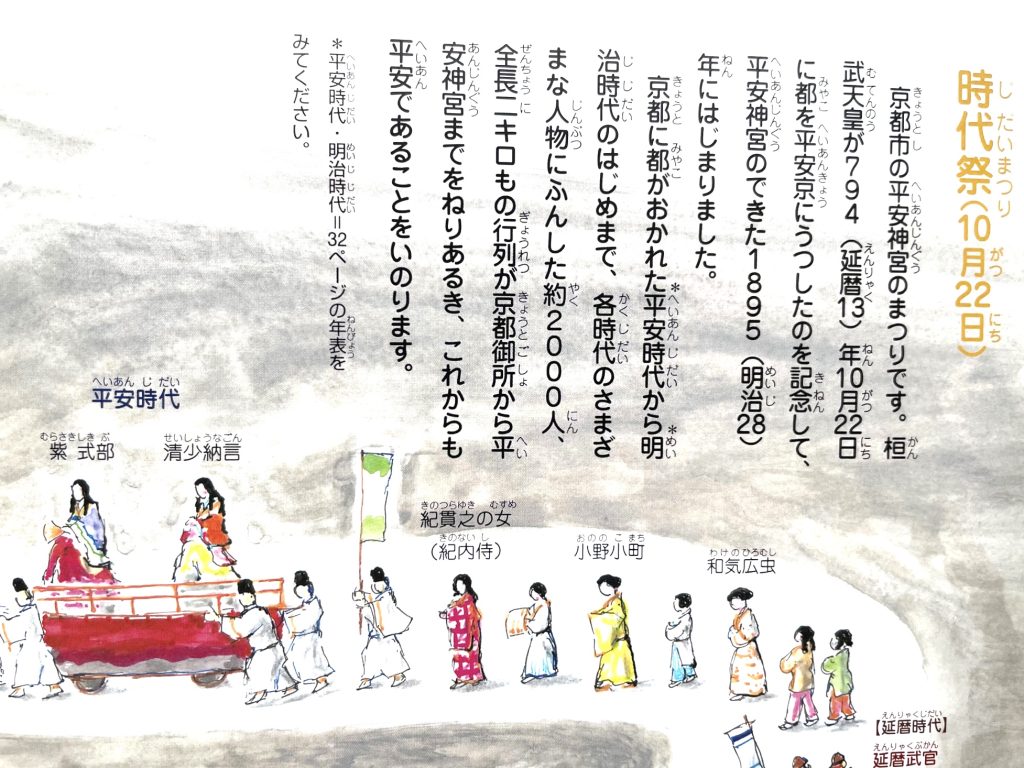

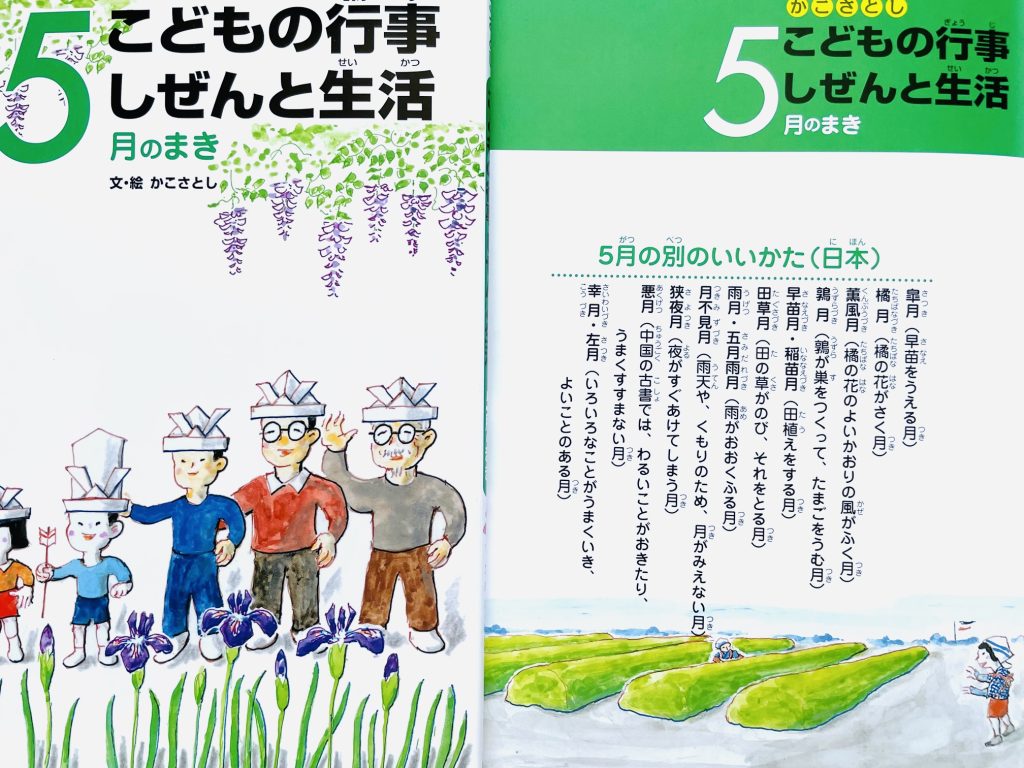

そして、京都で行われる時代祭にも登場します。その様子は『こどもの行事しぜんと生活10がつのまき』2012年小峰書店・下)でご覧ください。

もう1冊、紫式部の名がでてくる本は科学絵本『宇宙』(1978年福音館書店)です。いったいどうして?とおもわれることでしょう。

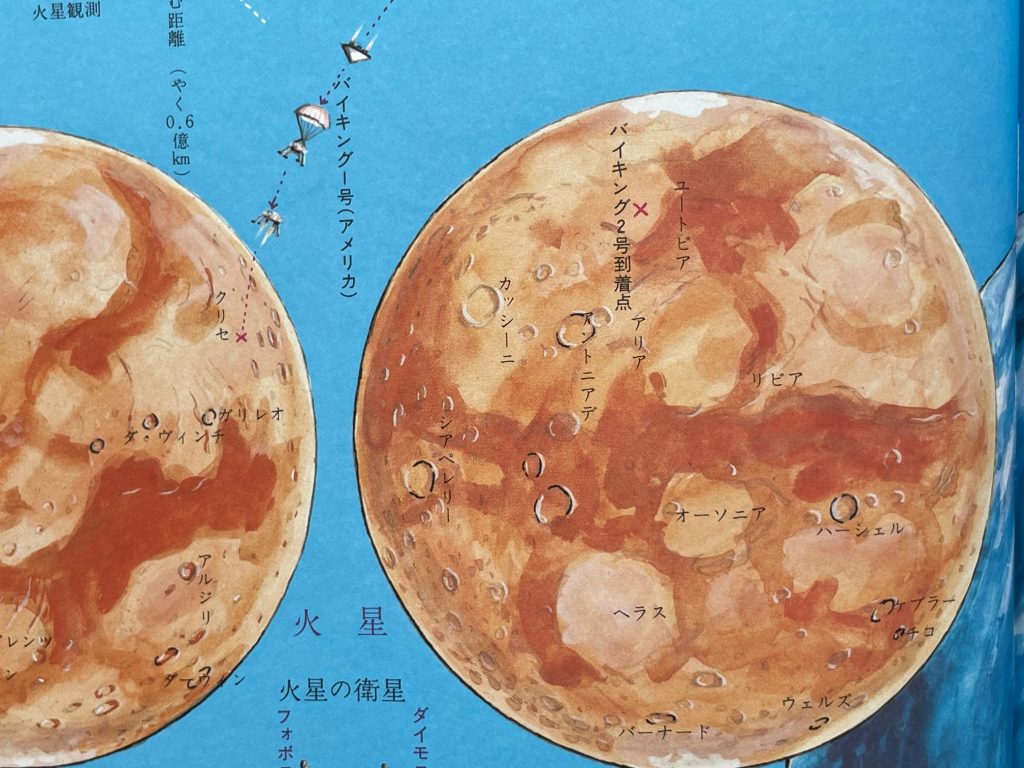

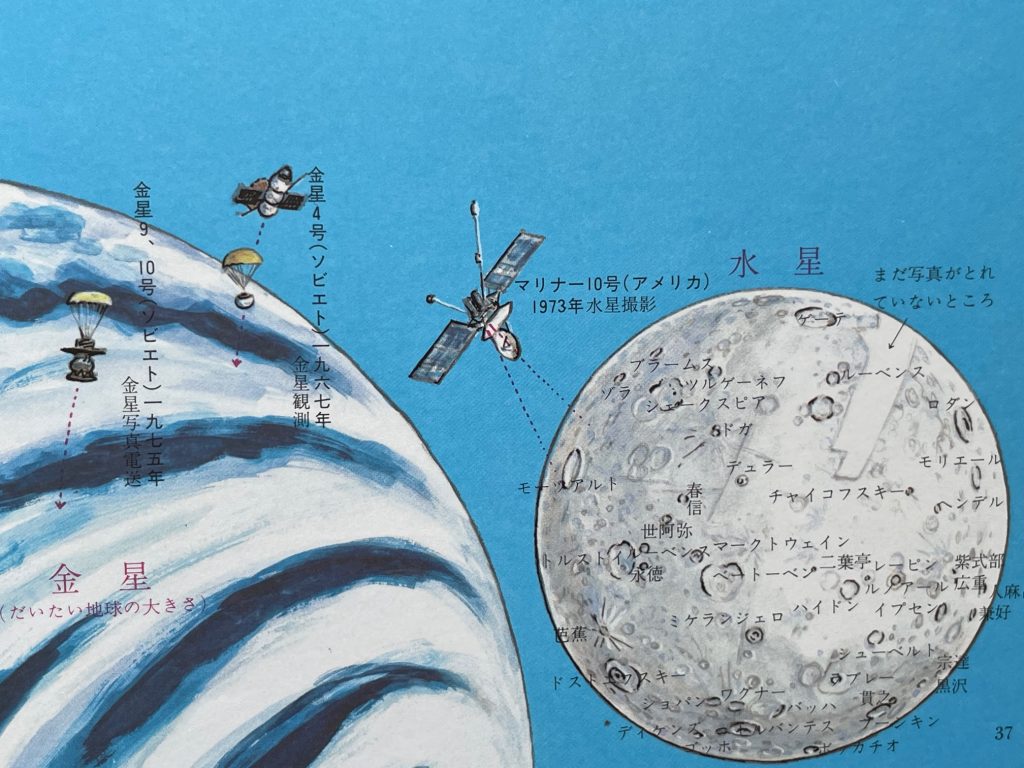

月や他の天体には、地球から観測していろいろな地形がわかってきていますが、地球の私たちがそれぞれの場所に地名をつけています。

月の表面には、ハーシェル、バスコダガマ、裏面にはアインシュタイン、ノーベルなど。また、火星(上)にも天体望遠鏡を開発したハーシェルの名や、ガリレオ、ダ・ヴィンチ、ニュートン、コペルニクスなどがあります。

そして水星(下)には、ベートーベン、ミケランジェロ、ルーベンス、シェークスピアなどとともに広重、人麻呂、世阿弥、芭蕉、そして紫式部もあるのです!

はるか平安時代の人の名前が水星にあるとは、意外であり、ロマンを感じます。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る