編集室より

2025年4月26日で開館12周年を迎えた越前市ふるさと絵本館にて鈴木万里が講演をいたしました。

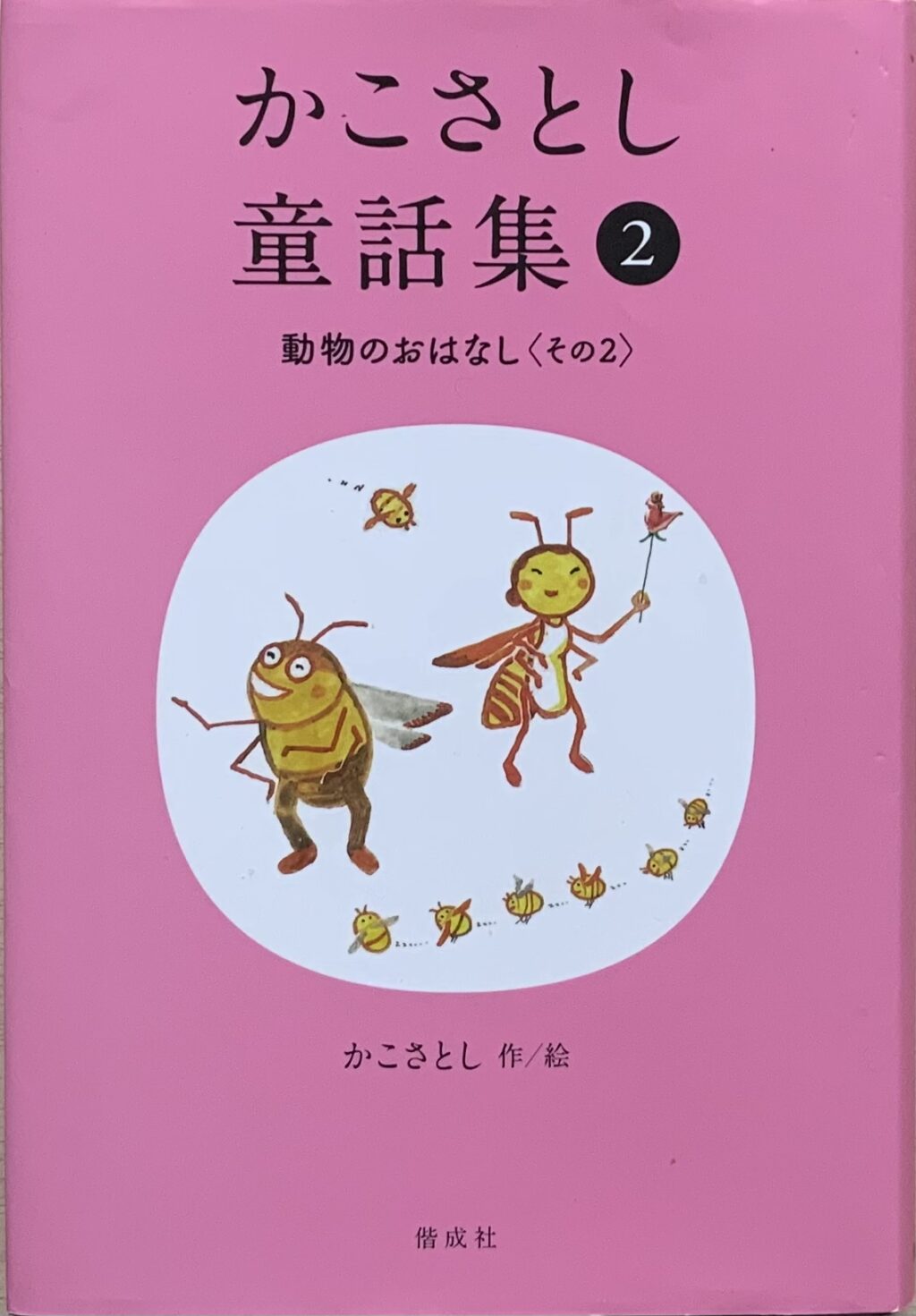

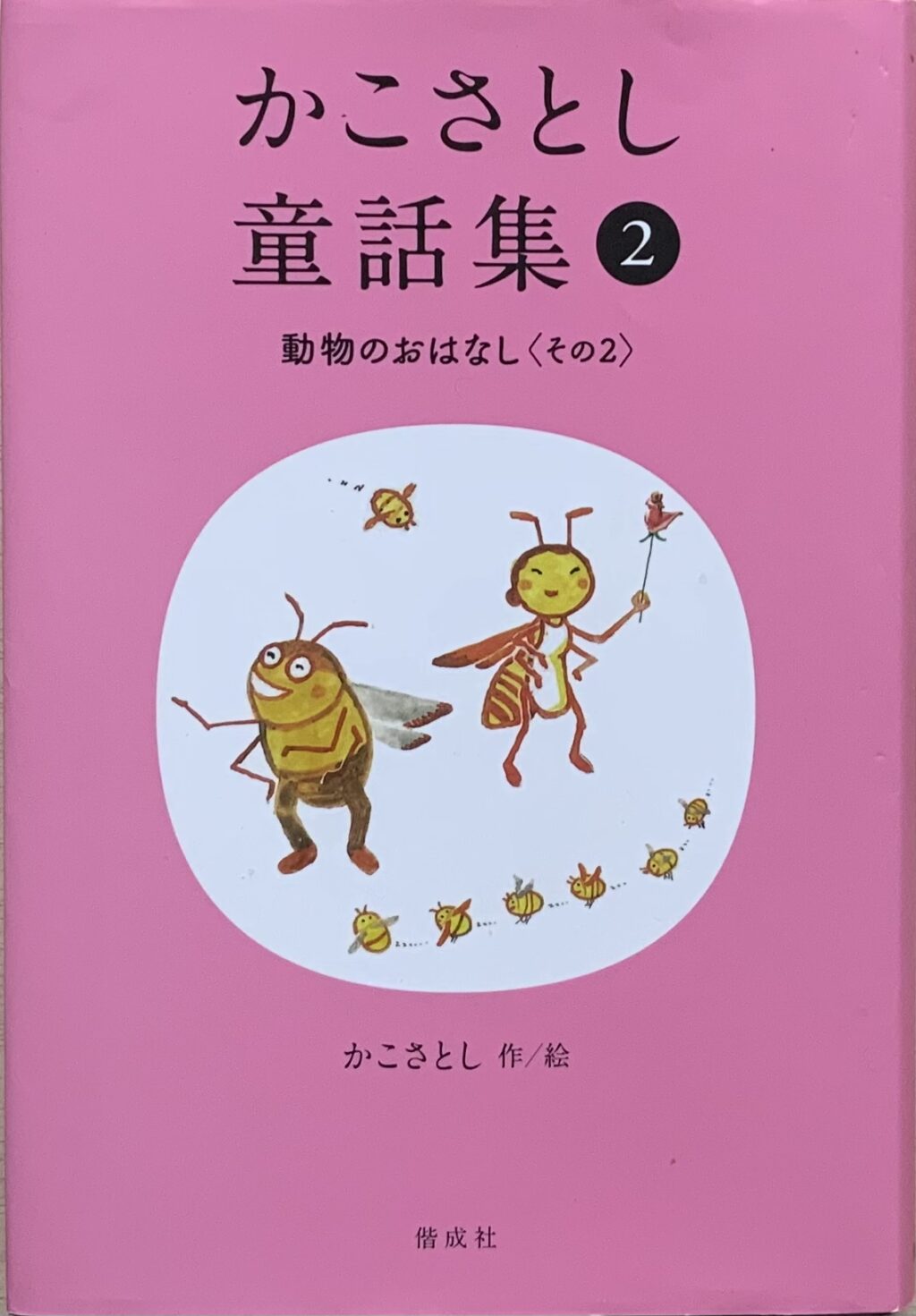

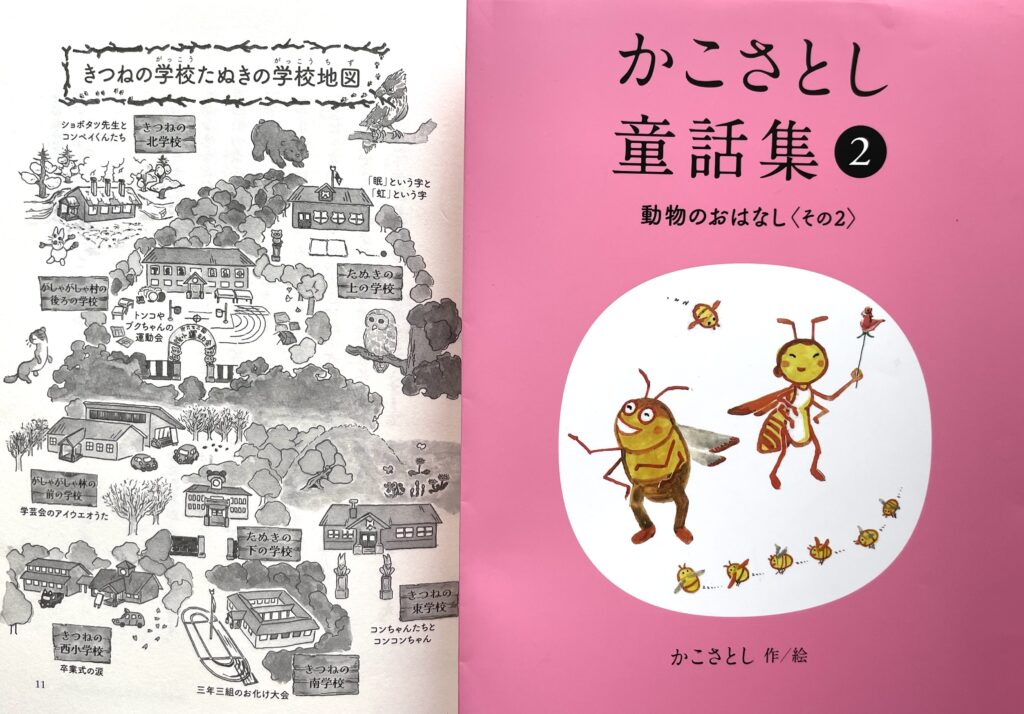

2023年から24年にかけて順次刊行された『かこさとし童話集』(偕成社)10巻。

かこさとしを理解する上でこの『童話集』が重要な意味を持つこと、そこに込められた思いを紐解き、地元越前市が舞台となったお話を紹介しながらの90分間でした。

ご質問もあり、皆様大変熱心にお聴きくださったばかりか、童話集に登場する地元の情報を教えていただくこともできました。お集まりいただいた皆様、ありがとうございました。

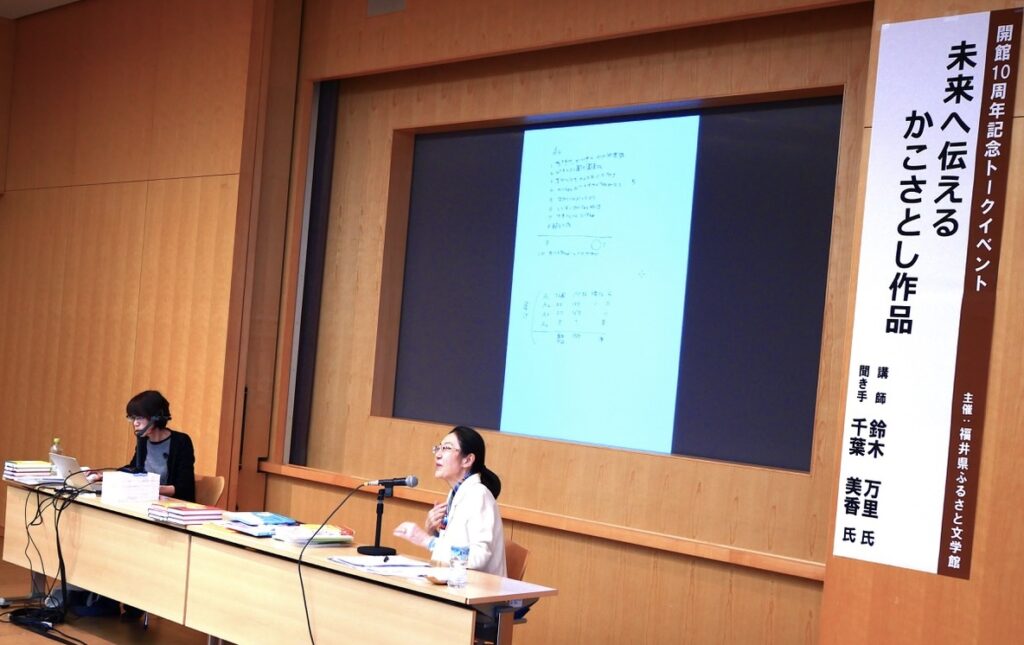

翌4月27日には福井県ふるさと文学館開館10周年記念対談「未来へ伝えるかこさとし作品」というテーマで元偕成社編集者の千葉美香さんと対談をいたしました。

千葉美香さんは『太陽と光しょくばい物語』『からすのパンやさん』の続きのお話や『過去六年間を顧みて』や『かこさとし童話集』の編集をしていただいた方です。

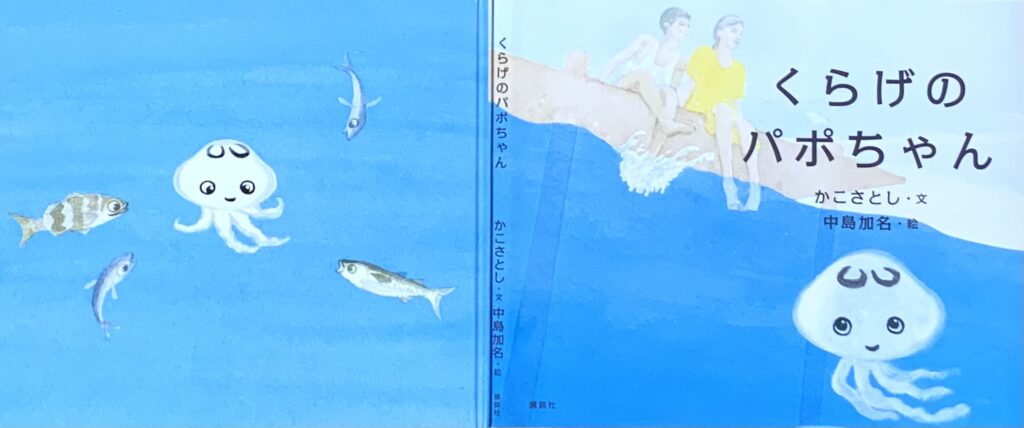

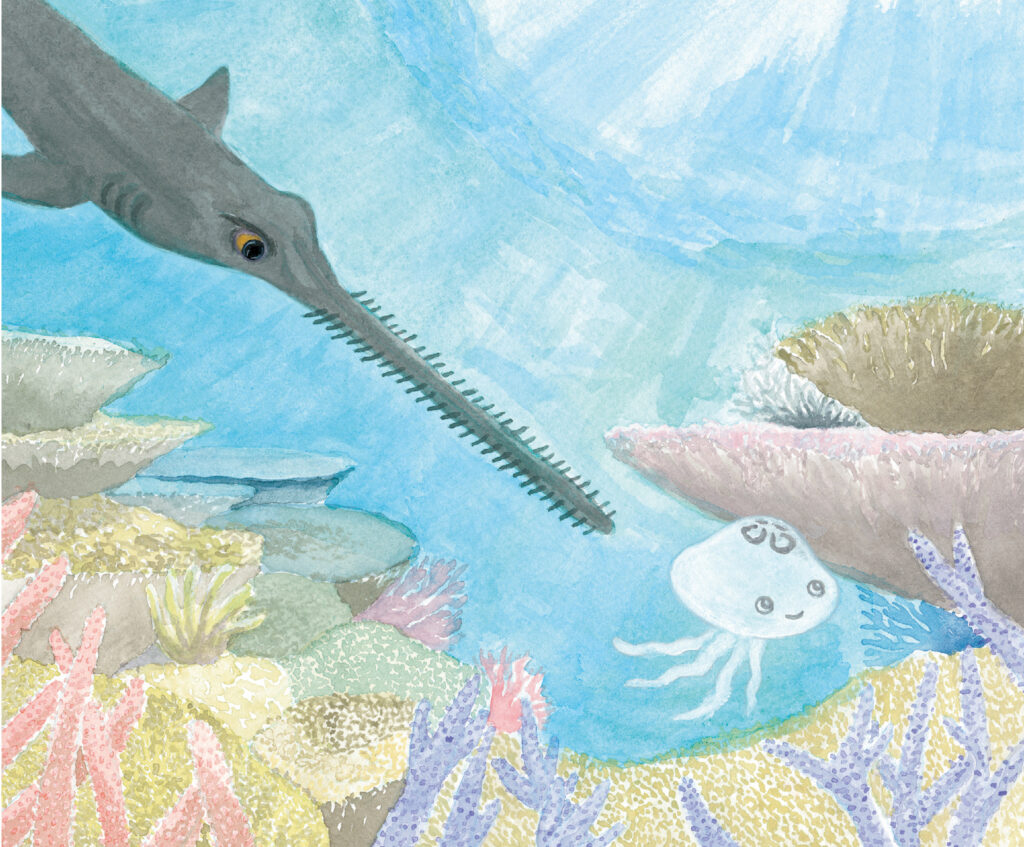

『童話集』の原稿を託された時のことから始まり、246話の中から「トンネルの童話」や「スピッツベルゲン協会の集まり」を取り上げ、前者の文学性や後者に込められた強いメッセージについてお話しました。また最後には最新作『くらげのパポちゃん』(講談社)もご紹介、定員の100人近い方々がメモをとりながら熱心にお聞きくださいました。

この対談については2025年4月29日の中日新聞福井版に、5月5日の福井新聞、5月17日には読売新聞大阪版に記事が写真入りで掲載されました。

2025年5月5日 福井新聞 ふるさと文学館

こどもの日にちなんで都営地下鉄子育て応援スペースの広告を東京都交通局が東京新聞に掲載しました。

東京都交通局馬込車両検修場で開催されたイベントで撮影された車内の写真に写っているのは『だるまちゃんとてんぐちゃん』の場面。クリーム色の背景にお馴染みのお話の絵が車内いたるところにあります。

背景が表紙の色の空色の『だるまちゃんとかみなりちゃん』の絵がついた車両もあります。

都営地下鉄の子育て応援スペースは浅草線、三田線、新宿線、大江戸線に導入、かこさとし作品以外の絵もあります。都営交通アプリで応援スペースがある車両の走行位置が確認できるとのことです。

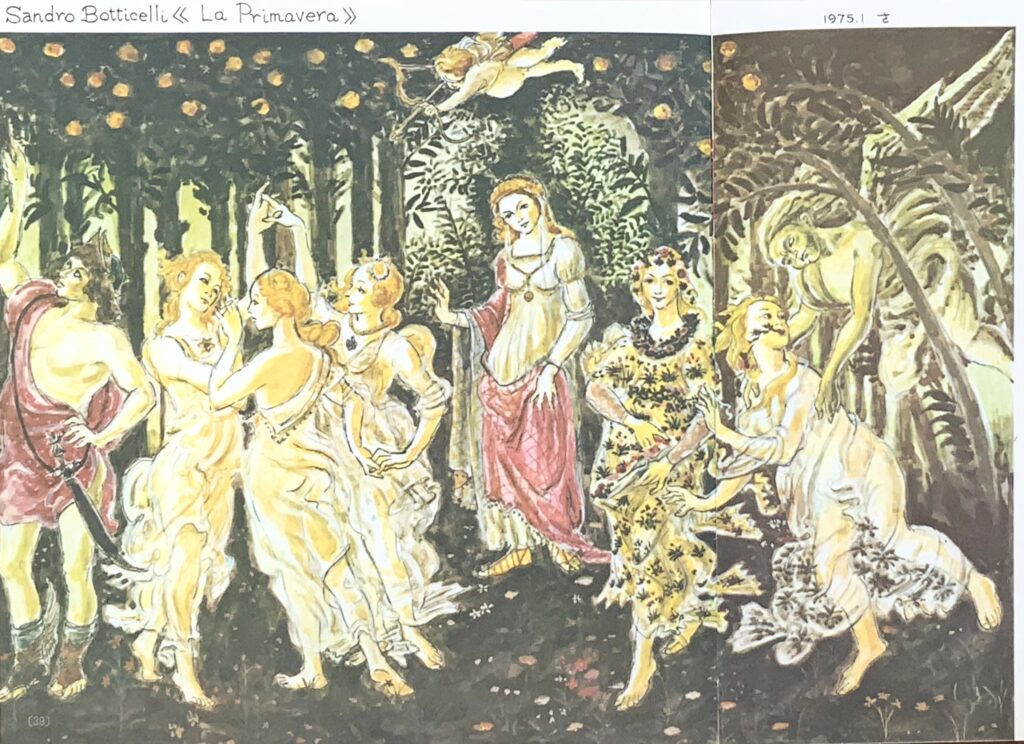

ボッティチェリはあだ名で本名はフィリペピ。イタリア、フィレンツェに生まれ1510年5月17日に没したこの画家が描いた作品は現在でも多くの人々に感動を与えています。

加古も『こどものカレンダー5月のまき』(1975年偕成社)のその日のページに、模写した“はるのおとずれ”(下)を載せています。

1972年に会社員を辞め執筆に専念することとなった加古はようやくヨーロッパを訪れ、ボッティチェリ絵画を自分の目で見ることができました。大変感動したようで、筆者にもぜひ実物を見るよう勧めたほどでした。

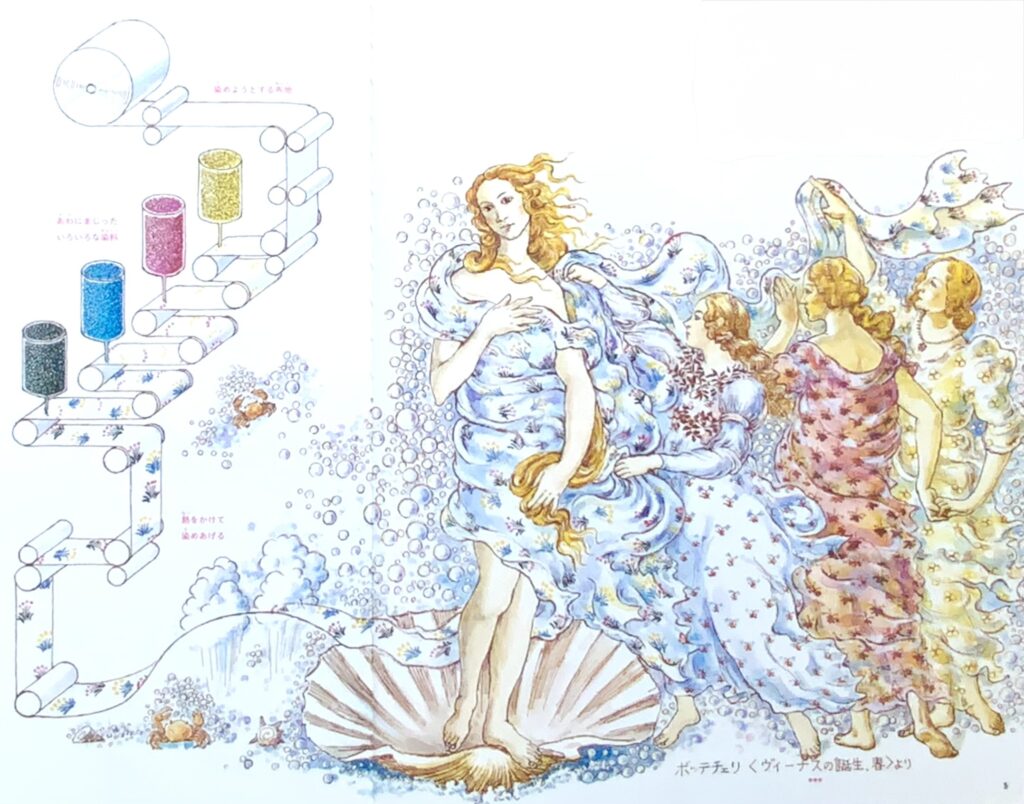

1981年に偕成社より『絵で見る化学のせかい』シリーズが出版され、2024年『新・絵でみる化学のせかい』として新版が出されましたがその第3巻『化学の大サーカス 技術の歴史』にあるのが、ボッティチェリのこの絵(下)です。

ウフィッツ美術館にある名画中の名画をここで描いたのは、現在では生地に色鮮やかな染めをするのに泡を使うことから、海の泡から生まれたとされるギリシャ神話の美の女神(ローマ神話ではヴィーナス)を連想するからなのでしょう。

百花繚乱、春たけなわの今、絵の中の春もどうぞご覧ください。

2025年4月16日の読売新聞石川県版「北陸小旅行」で紹介されたかこさとしふるさと絵本館。(写真は記事掲載のものではなく、昨年の連休の様子です)

武生中央公園からごく近いところにあり、外にはこんな遊具もあります。

館内1階には、かこさとしの絵本がほぼ全て揃い、手にとってご覧いただけます(貸し出しはしていません)。

靴を脱いで入る、遊びの部屋には写真に撮りたいフィギュアもあって、いろいろなイベントが楽しめます。

2階には複製原画や資料が並び、貴重な映像も。火曜日が休館ですが、連休前後は以下のような休館日となります。

絵本館とかこさとしの世界感溢れる武生中央公園、そして4月21日のNHK福井「ニュースザウルスふくい」で紹介された墓所のある引接寺(いんじょうじ)は武生駅と絵本館の中ほどに位置しています。このお寺の幼稚園に幼い加古は通いました。その洋風の園舎は今でも幼稚園として使われています。

絵本館への旅をお楽しみください。

小さいお子さんはままごとやお店やさんごっこが大好きです。

おかしやさん、やおやさん、てんぷらやさん、そばやさんはご存知『からすのパンやさん』の続編です。

この4冊の続きのお話を40年ぶりに出版した時には、かつて子どもだった方々が、次のおみせやさんはなんだろう?とご自分のご贔屓のお店を思い、真剣に予想して盛り上がったものです。

読者さんからのカードには「おかしやさん」ではなく、パテイシエがいい、チョコレートやさんをぜひ!といったお声もいただき加古はそのリクエストの多様さに驚きつつ大変喜んでおりました。

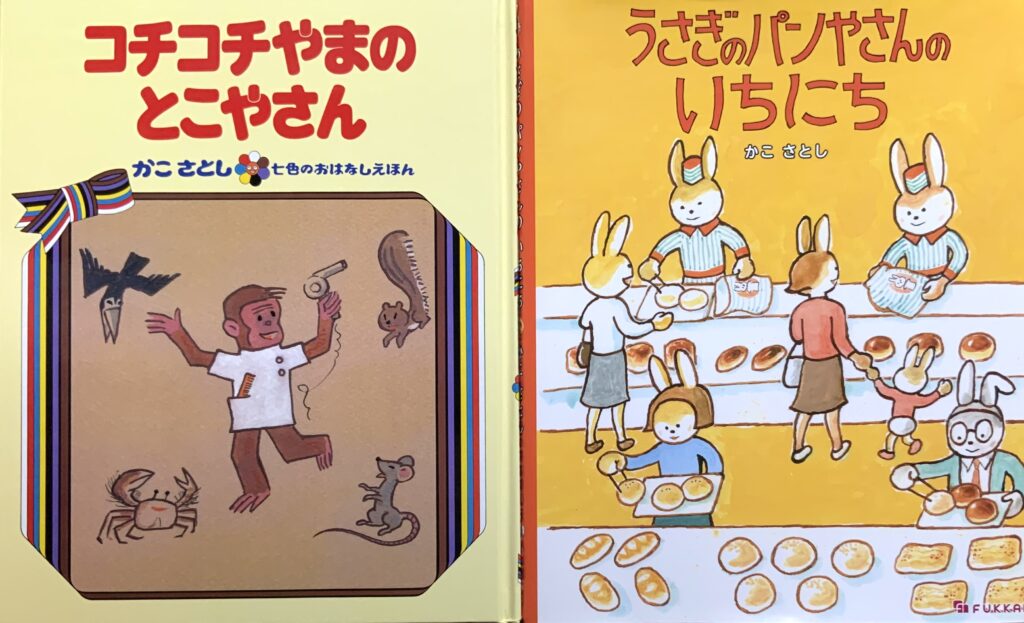

『うさぎのパンやさんのいちにち』(2021年復刊ドットコム)という作品はご存知かもしれませんが、「とこやさん」や「はなやさん」のお話はお読みになったことがないのでは⋯?

『コチコチやまのとこやさん』(1984年偕成社)は2023年にオンデマンドで出版されました。『からすのやおやさん』は商売のお話として読むこともできますが、この「とこやさん」も「うさぎのパンやさん」同様、お店の仕組みを考えるきっかけになりそうです。

『はちの花やさん』は『かこさとし童話集②』に収録され、表紙にその絵があります。このお話は1993年「こどもチャレンジ」(ベネッセ)として出版されたものですが、はちが花やさんをするというのはなかなかの思いつきだと思いますし、最後に花屋さんならではのあっと驚く仕掛けがあるのが、楽しい物語です。

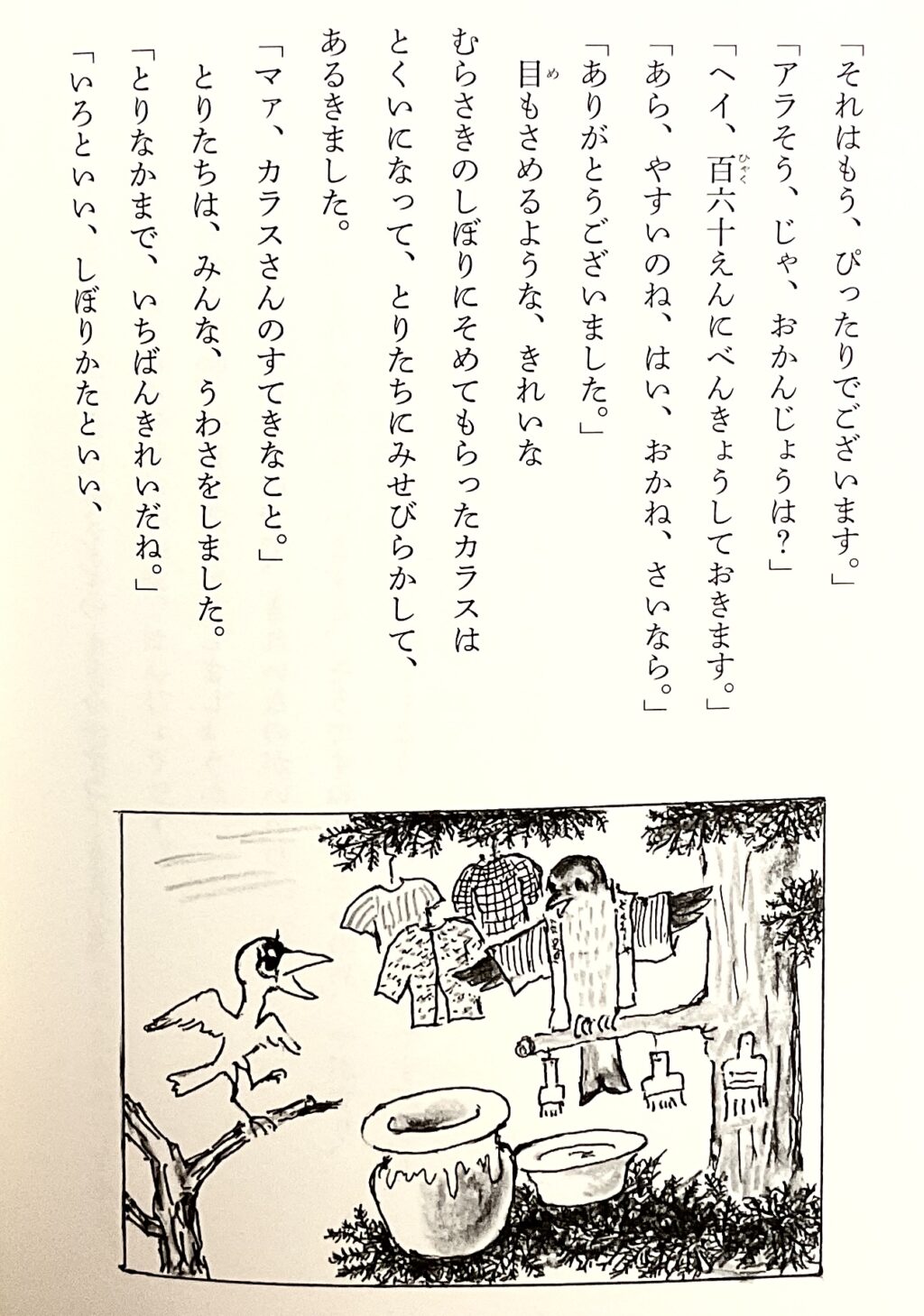

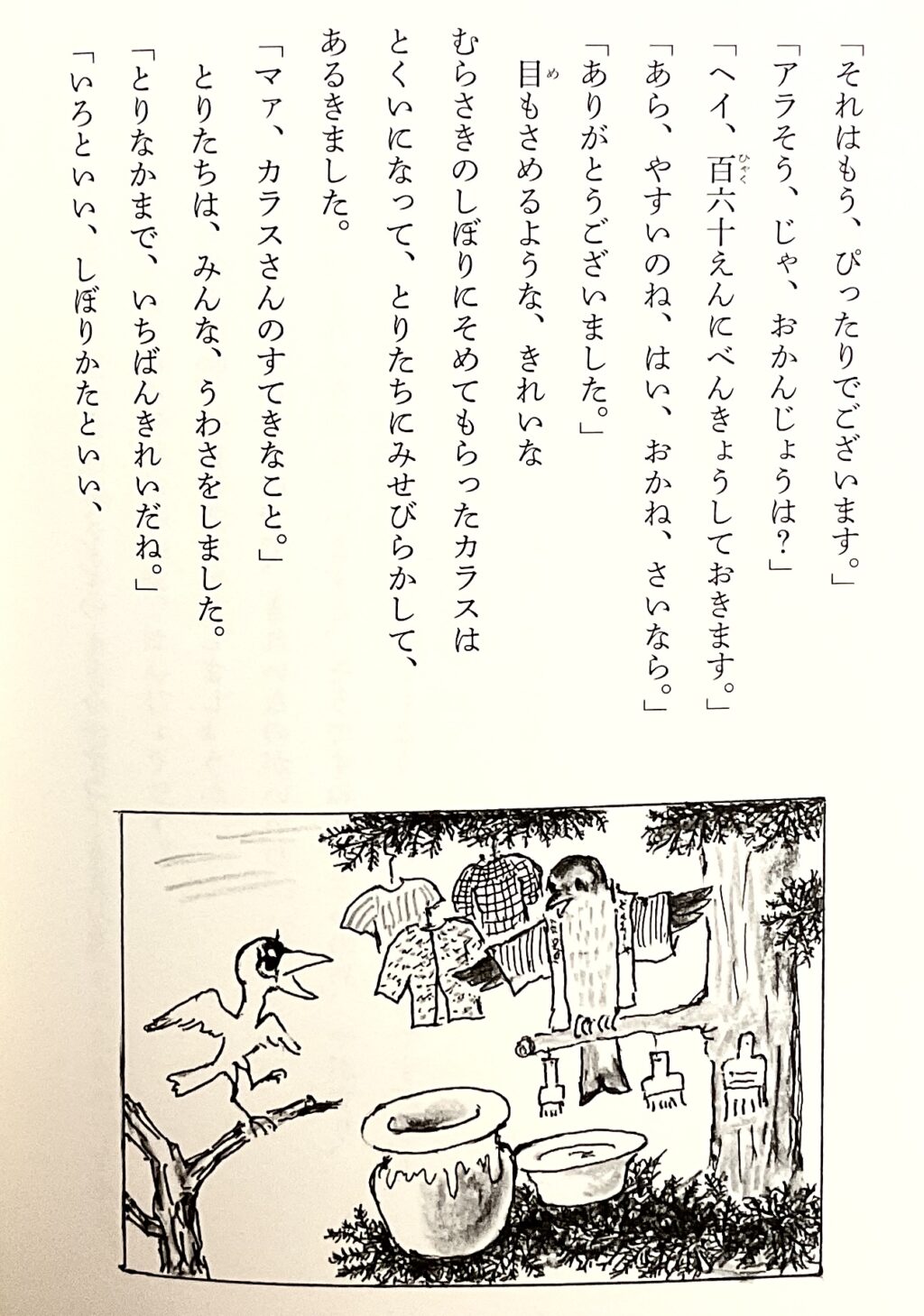

またこの②巻には「おしゃれのカラス」という、染め物やのカラスのお話も収録されています。

時代と共にお店やさんの形態も種類も変わってきますが、お店にものを並べて売って、これはこどもにとっては社会活動の一端を分かりやすく見ることができ、興味尽きないに違いありません。

童話集②表紙の絵は「はちの花やさん」

童話集②に収録の「おしゃれのカラス」

『くらげのパポちゃん』(講談社)は2025年2月5日に刊行され、早くも2か月が過ぎ、おかげ様で様々なメディアでご紹介いただいていますが、月刊誌MOE5月号ニュースのページで出版記念記者会見の写真とともに紹介されました。

かこさとし生誕99年を祝うイベントが越前市ふるさと絵本館で開催されました。(上の写真はかこさとしふるさと絵本館提供)

こどもさんたちが「だるまちゃん」や「からすのパンやさん」の塗り絵を楽しみ、その画像がデジタルアートとして天井や壁面に写し出されました。

また、同時に床に映されたケンパを踏むとデジタル花火が打ち上がり、お祝いムード全開。賑やかな記念イベントとなりました。

その様子が写真と共に2025年3月30日の福井新聞で報じられました。

福井新聞 絵本館 かこさん生誕99年

もうすぐ小学生になるお子さんたちは、小学校ってどんなところ?と思っているかもしれません。

兄や姉がいなかった筆者は、小学校がどんなところなのか全く想像できませんでしたが、学校にあがり勉強するということに、成長してゆく喜びと意気込みをほんの少し感じていたように記憶しています。

学校は子どもたちにとって一番身近な場所なので、加古作品のなかには学校を舞台にしたものが多くあります。

『どろごぼうがっこう』(偕成社1973年)は、「やま また やま」の奥深くにあるので、残念ですがちょと通えませんね。

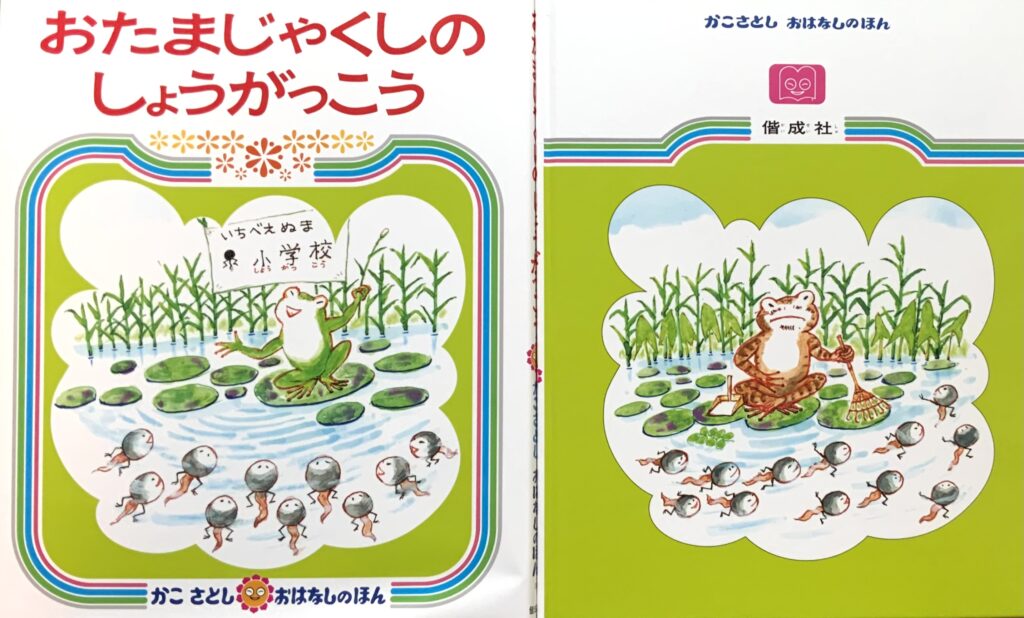

『おたまじゃくしのしょうがっこう』(2014年偕成社)は、『おたまじゃくしの101ちゃん』が大きくなって小学校に上がるという設定です。101匹いたおたまじゃくしですが、これまた残念なことに小学生になれたのは84匹でした。

後ろ足がはえそろって、いちべえぬま小学校ではお母さん先生と言葉の勉強、数の足し算、体操。遠足では、こわいおもいもしましたが、見守役で「ついでに ごみを ひろったり そうじを したり」の校長先生(どこか加古の雰囲気がします)の活躍もあり、「みんなは、げんきに べんきょうして育っていきましたとさ。おしまい。」

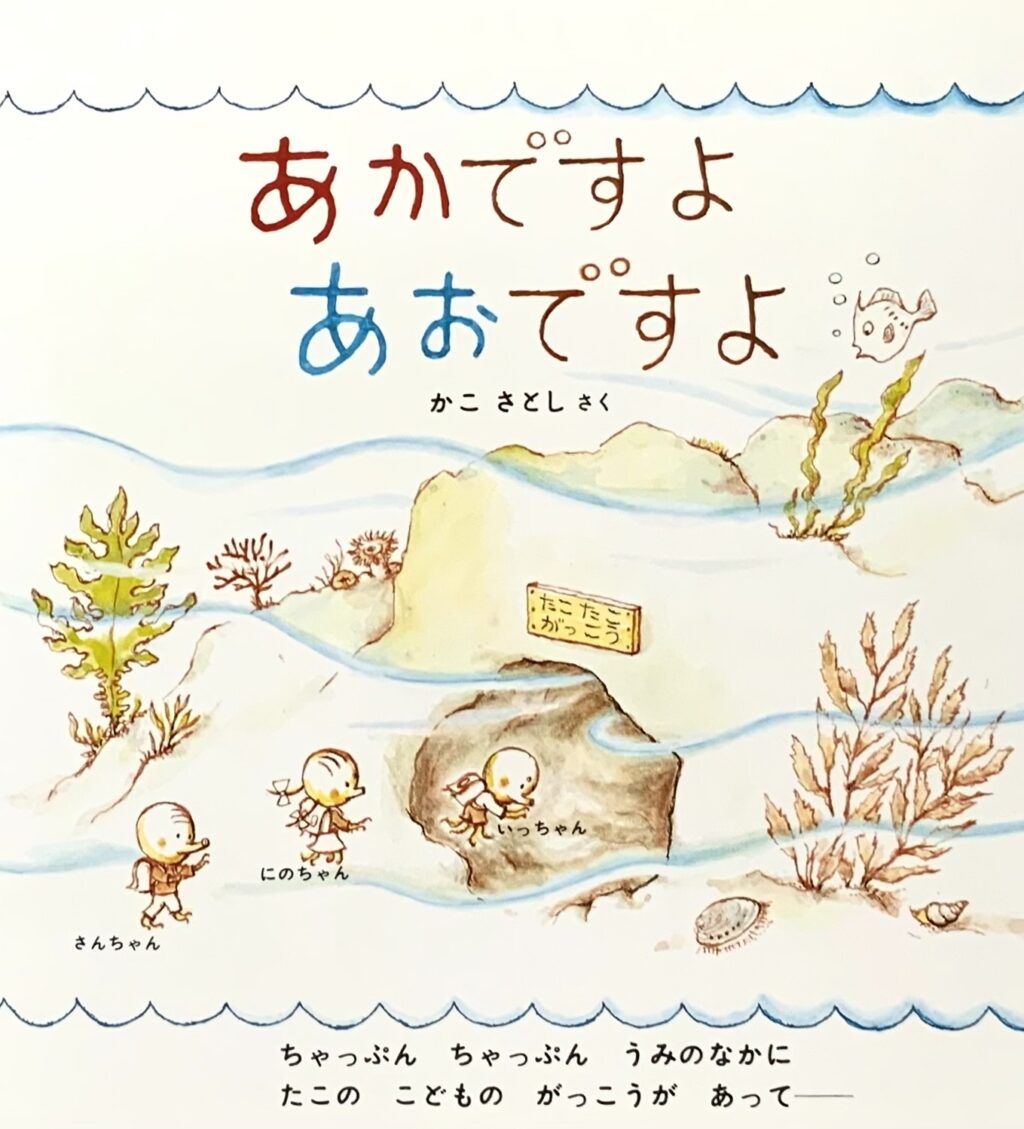

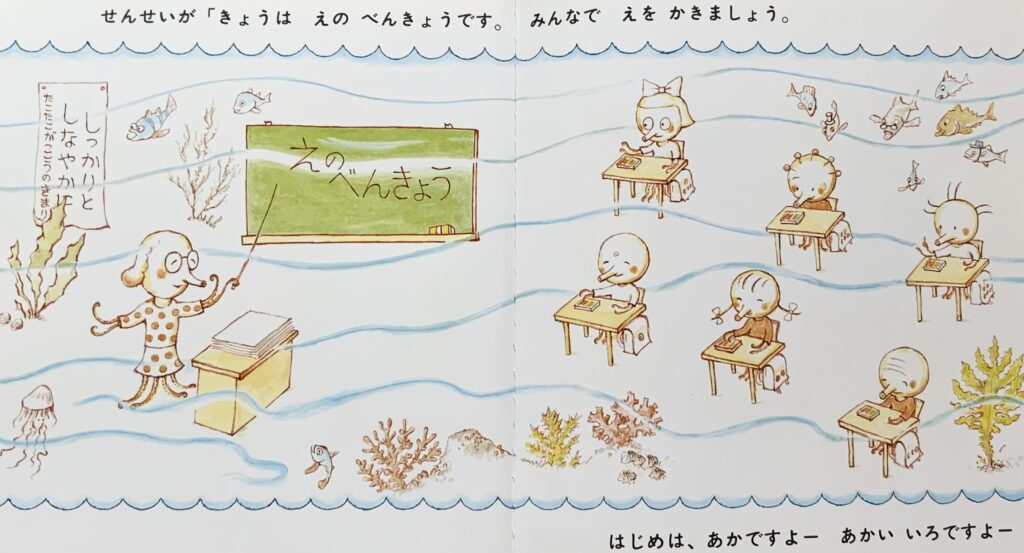

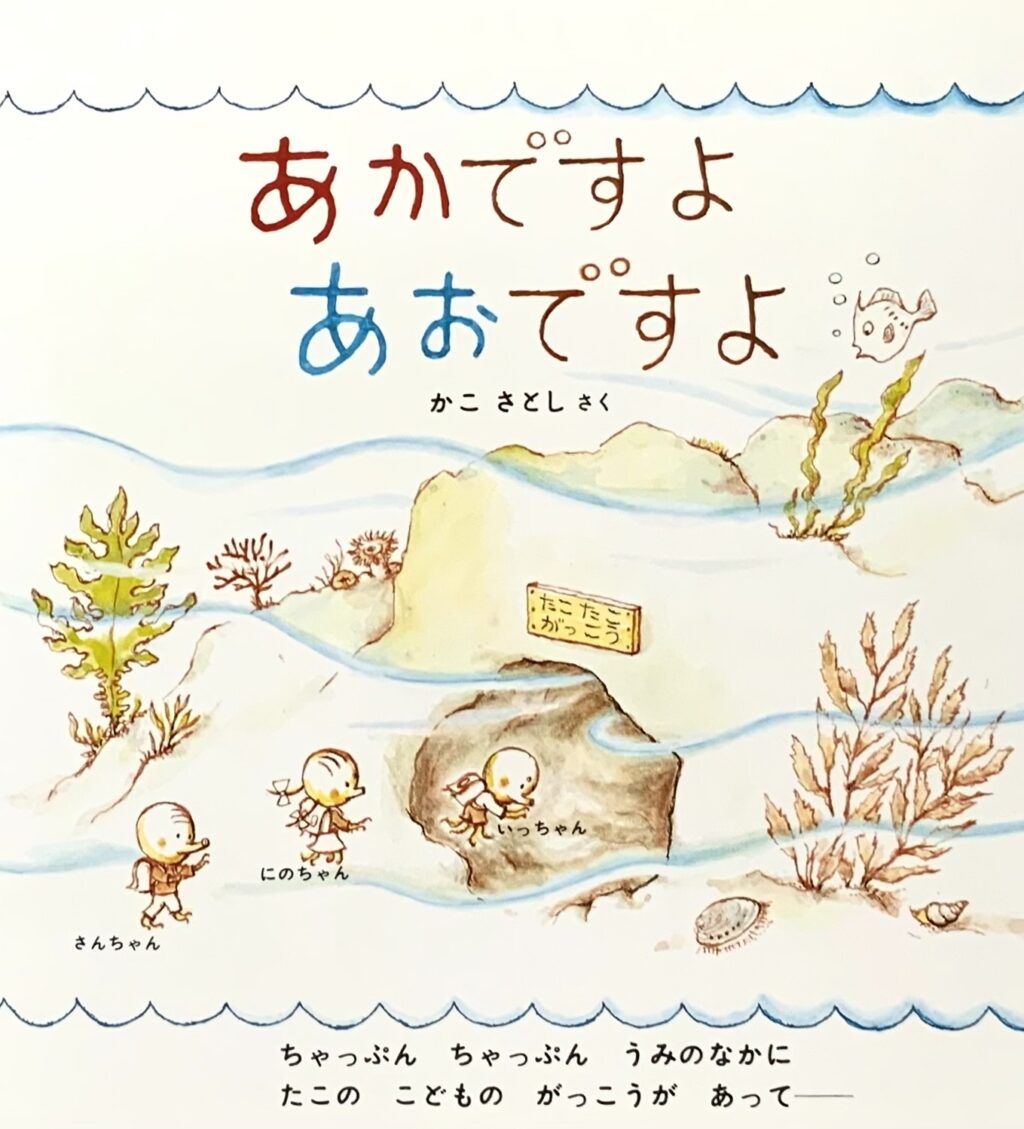

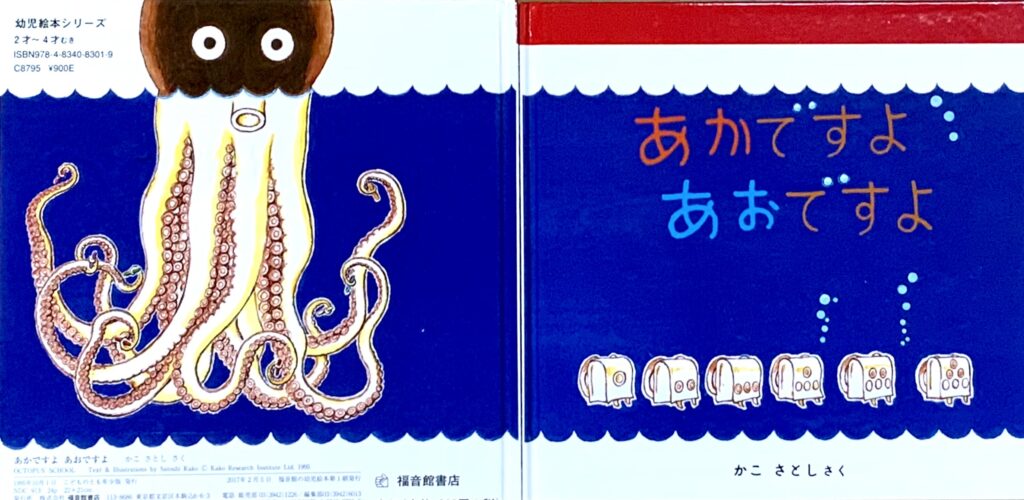

一方、『あかですよ あおですよ』(2017年福音館書店)は海中のタコの学校です。

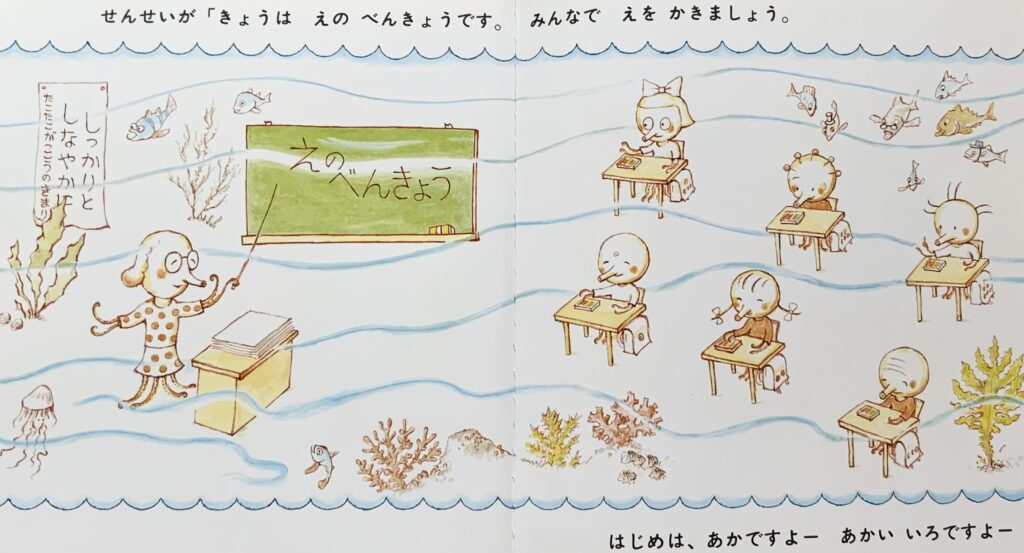

この学校があるのは「いわのなか べんきょも たいそうも なみのまにまに ゆうらゆら」ですから、授業参観をするものがたえません。魚や貝が、しかも個性的ないでたちだったり親子連れだったり、興味津々でやってきては,タコの子どもたちが描く絵のモデル?になったり、教室でかくれんぼ?をするものもいて、なかなかどうしてユニークな授業風景です。

たこたこ学校の生徒もランドセルを背負って登校

学校には黒板とモットーがつきものです

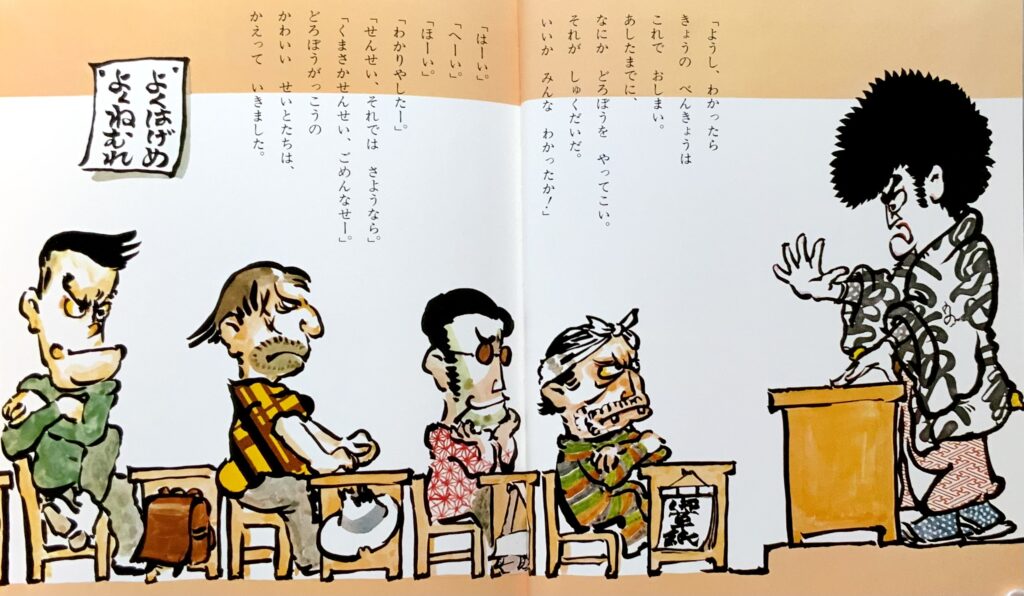

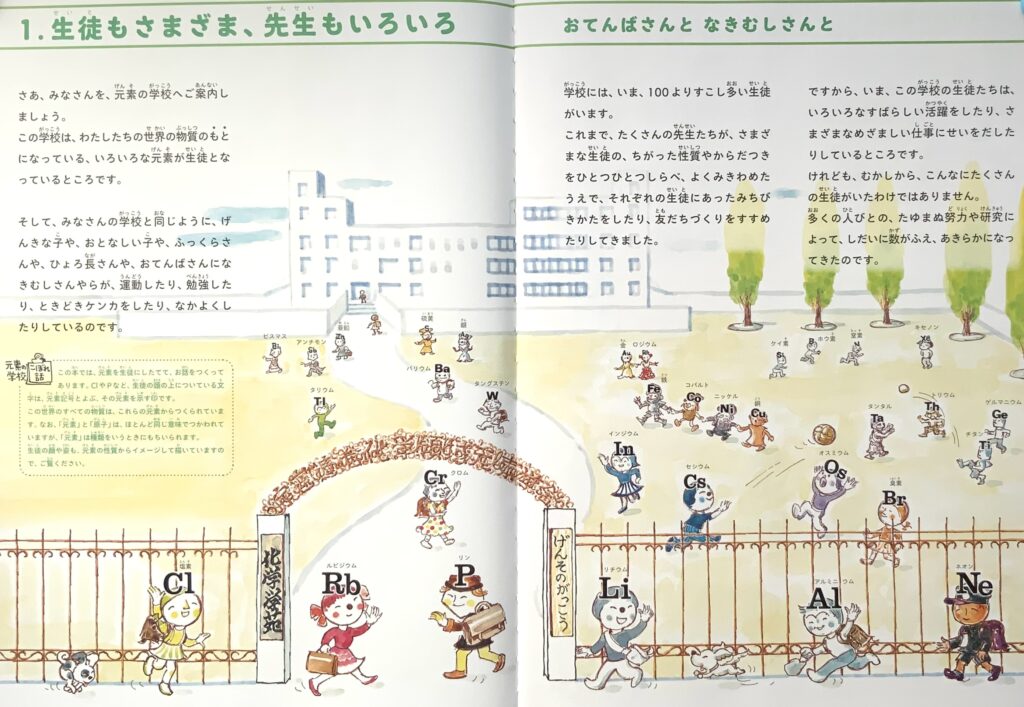

こちらは「げんそのがっこう」「元素学苑」。『かこさとし新・絵でみる化学のせかい』の第2巻『なかよしいじわる元素の学校と周期表』の最初の場面です。

この絵本は、中学や高校に入学するみなさんにも、大人の方々にもお読みいただきたい内容です。もちろん、いじわるを教える学校のお話ではありません。

小学校ってどんなのところ?と思ったらぜひお読みいただきたいお話は『かこさとし童話集第2巻』にある「きつねの学校たぬきの学校」全7話です。

1年生、2年生、3年生、4年生のお話もあれば全校生徒が登場する運動会や卒業式のお話もあり、学校ってどんなことをするのか、学年が進むとどういうことになるのかが少しずつわかってきます。

楽しいお話しをたくさん読んで、元気に入学式を迎えられますように!

大人の皆様にもお読みいただきたい『くらげのパポちゃん』(2025年講談社かこさとし・文、中島加名・絵)。

20秒ほどの動画が講談社のインスタグラムで紹介されています。

くらげのパポちゃん紹介動画

加古は絵を描くだけあって色に関心が強く絵本の題名に色がつくものがたくさんあります。

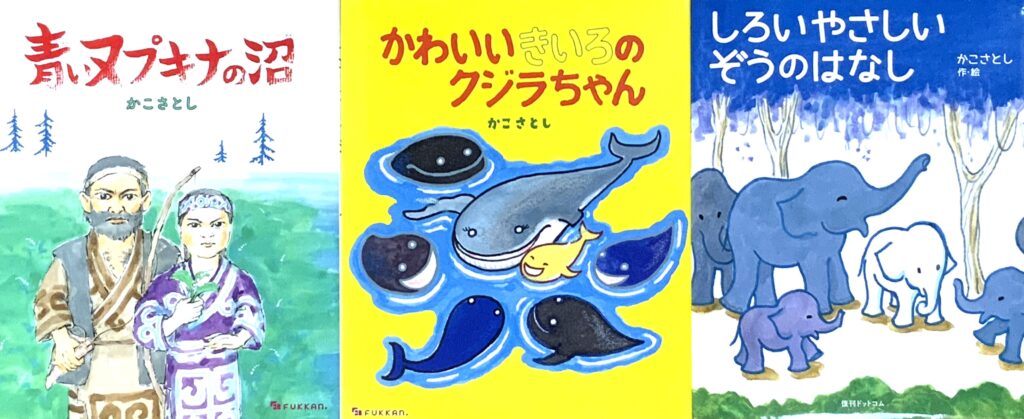

古い順にあげると①『おおいめ くろいめ ちゃいろのめ』(偕成社1972年)、②『あかいありと くろいあり』(偕成社1973年)、③『しろいやさしいぞうのはなし』(1985年偕成社/2016年復刊ドットコム)、④『かわいいきいろのクジラちゃん』(偕成社1985年/2021年復刊ドットコム)、⑤『青いヌプキナの沼』(1986年偕成社/2020年復刊ドットコム)。そして①②の続編『あおいめのめりーちゃんのおかいもの』『あかいありのぼうけんえんそく』(2014年)

40年後に出版された続編『あかいありのぼうけんえんそく』

続編『あおいめのめりーちゃんのおかいもの』(2014年)

『おおいめ くろいめ ちゃいろのめ』は当時まだSDGSなどという言葉はありませんでしたが、肌の色や目の色が違っても子どもは子ども、みんな同じということが小さいお子さんにも自然にわかるのが優れているところです。

「しろいやさしいぞう」と「きいろのクジラちゃん」はいずれも仲間とは違う色ゆえにいじめられるのですが、最後には皆に認められる物語です。

ヌプキナとはアイヌの言葉でスズランのことでスズランの花が縁取る青い沼を背景に、差別されてきたアイヌの人々の悲しみを伝える物語で、ぜひ知っておきたい歴史の一コマを再現しているかのようです。

科学絵本の題名にも色が出てきます。

『あか しろ あおいち』(1977年童心社)の赤は赤血球、白は白血球です。青は人間の静脈が青くみえることからの命名でしょうか。イカやタコの血は青です。

そのタコを主人公にした色を学べる科学絵本『あかですよ あおですよ』(福音館書店2017年)は、海の中、タコの学校の生徒たちが先生の指導でそれぞれの色を使って絵を描きます。

その様子は、かこさとしが20代後半からおよそ20年間川崎のセツルメント(ボランティア)活動で子ども絵の指導をしていた時の姿と重なります。赤や黄色、緑に青、茶色⋯黒は、いったいどんなものを描くのでしょうか。

紙芝居『あかくんぽっぽ あおくんぽっぽ』は童話集⑧の表紙にもなり、収録されています。

童話集の挿絵はモノクロですが、ここにも多くの色を含む題名のお話があります。それについてはまたの機会にお知らせいたします。

お子さんたちにとって色は大変魅力的なもので視覚による情報は記憶に長く残ります。さまざまなな色が登場する絵本をじっくり見ていただけたらと思います。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る