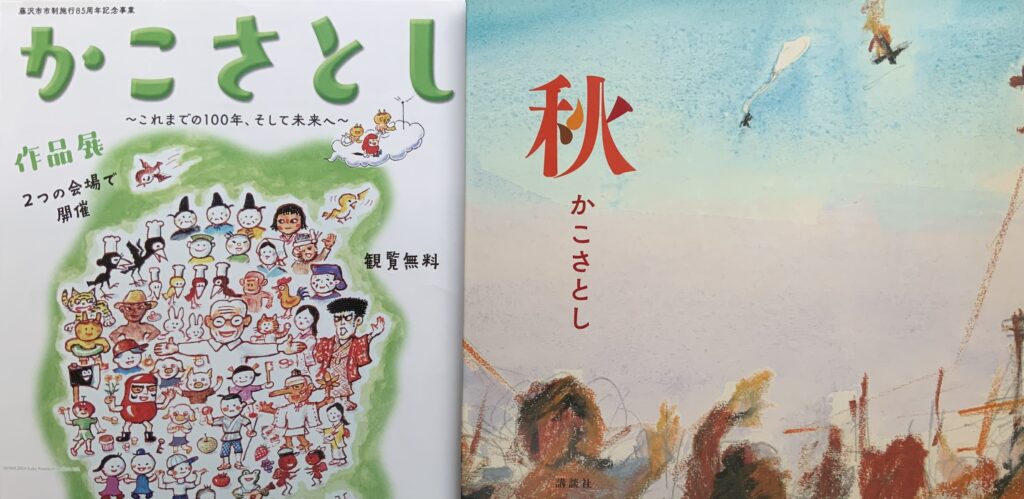

2025年7月11日タウンニュース(藤沢)でかこさとし作品展紹介

〜これまでの100年、そして未来へ〜

2025年7月8日に藤沢市アートスペースで開幕したかこさとし作品展について紹介。

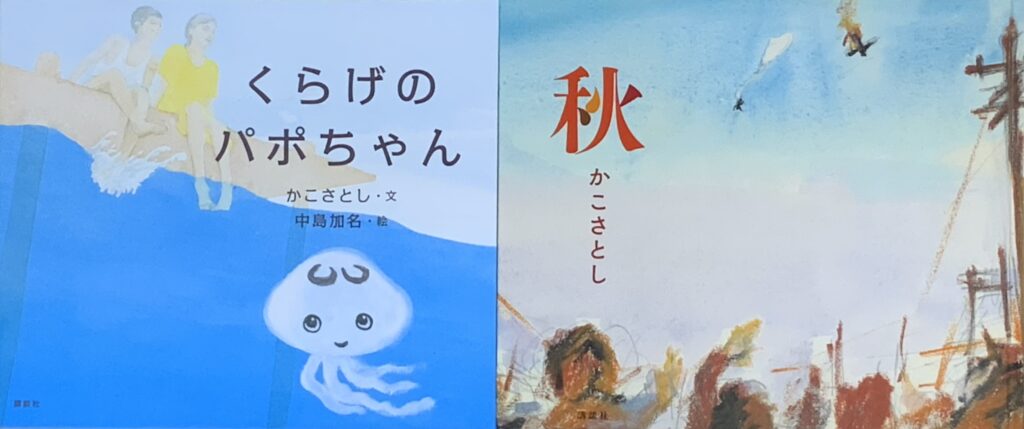

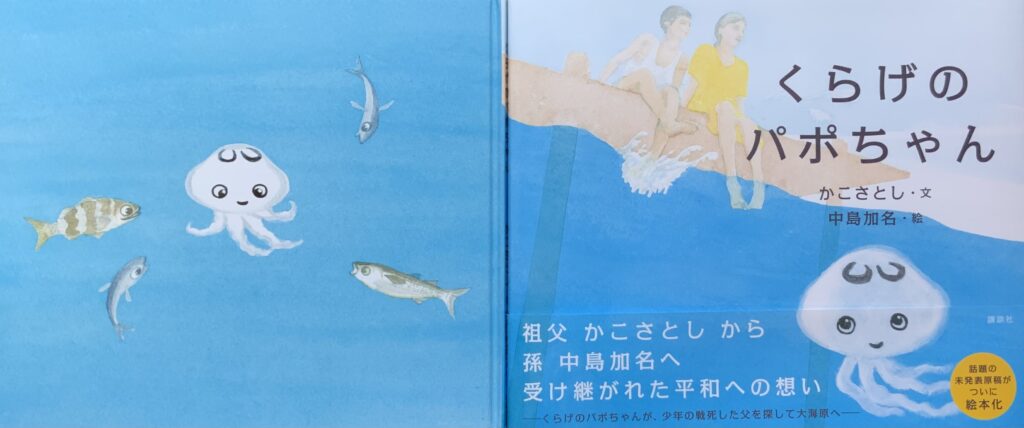

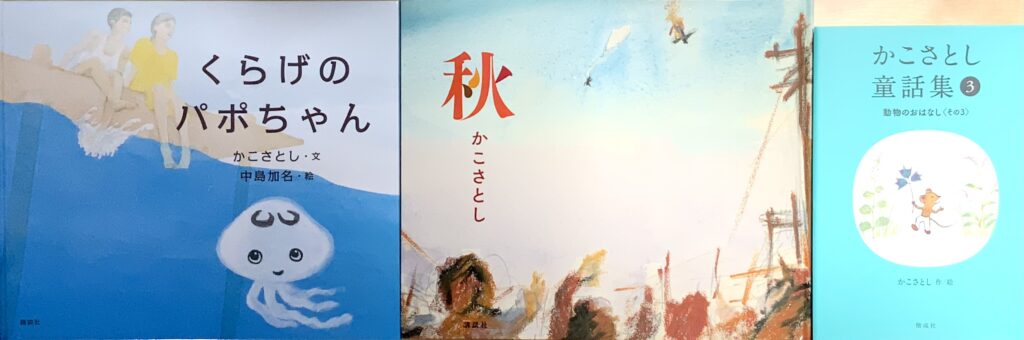

『くらげのパポちゃん』や『秋』、童話集の挿絵など70を超える展示作品中で4分の1が初公開です。また、『だるまちゃんとかみなりちゃん』の全13場面が下絵と共に展示されていて圧巻。『宇宙』の絵もあります。

8月6日からは市民ギャラリーでの展示が加わり2会場での展示となります。どうぞお楽しみください。

2025年7月8日に藤沢市アートスペースで開幕したかこさとし作品展について紹介。

『くらげのパポちゃん』や『秋』、童話集の挿絵など70を超える展示作品中で4分の1が初公開です。また、『だるまちゃんとかみなりちゃん』の全13場面が下絵と共に展示されていて圧巻。『宇宙』の絵もあります。

8月6日からは市民ギャラリーでの展示が加わり2会場での展示となります。どうぞお楽しみください。

7月8日から、かこさとしが晩年48年間暮らした藤沢で生誕100年そして終戦80年を迎える節目の年ということで、展示会が開催されます。

藤沢市政85周年記念事業でもある本展に先駆け、この展示会に向けたメッセージをお伝えしています。

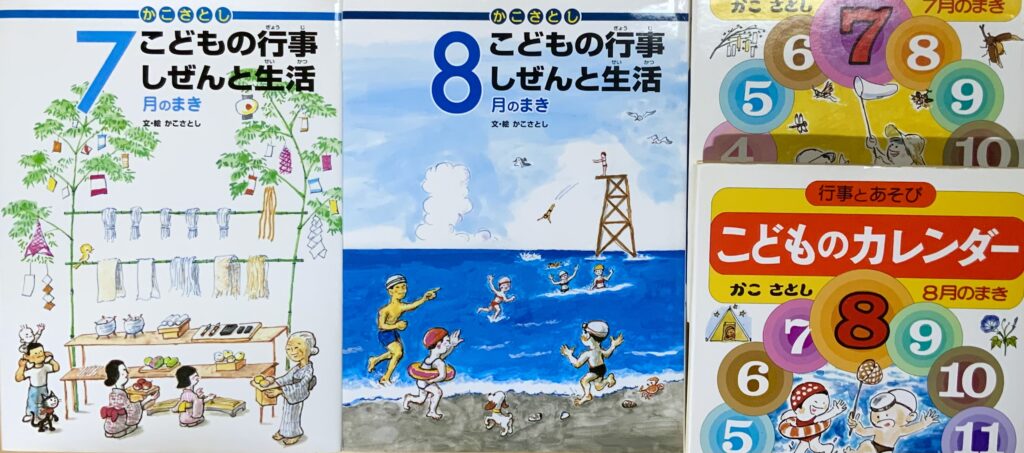

この夏の藤沢市内4図書館と本庁舎には日本各地のお祭りの様子を描いたかこさとしの絵を飾っています。

いずれも行事や遊びを紹介する本に登場したものです。

7月8日開幕の藤沢市アートスペースの展示でも夏のお祭りを描いたものが1枚展示されます。

みなさんのお気に入りのお祭りの絵がありますように!

7月8日から藤沢アートスペース(最寄り駅は辻堂)で始まる藤沢市制85周年記念事業「かこさとし 〜これまでの100年、そして未来へ〜」作品展に合わせ、かこさとし長女による講演会を開催します。

本展示会のギャラリートークのイメージで、展示作品に込められた思いや背景について、『秋』の朗読もいたします。

日時:2025年7月12日(土)午後2時〜3時半

場所:藤沢市民会館第2展示集会ホール(最寄り駅は藤沢)

暑い中ですが、どうぞご参加ください。

2025年の夏は終戦後80年の節目にあたります。

かこさとしが遺した多くの作品に込められた思いを長女が語りました。

戦争時のかこさとし自身の体験が盛り込まれた『秋』と南方で戦死したお父さんを探しに大海原をどこまでもゆく『くらげのパポちゃん』(いずれも講談社)についても。

以下でどうぞ。

有隣堂書店発行の「有隣」に『くらげのパポちゃん』(2025年講談社)の絵を描いた中島加名が、その作画過程で考え、思いめぐらしたことについてつづっています。

祖父かこさとしがこの物語で伝えたかったことは何だったのか。そして裏表紙の絵にこめられたものは⋯

有隣599号 うみのめぐりのめあて パポちゃんと深く、物語の海へ

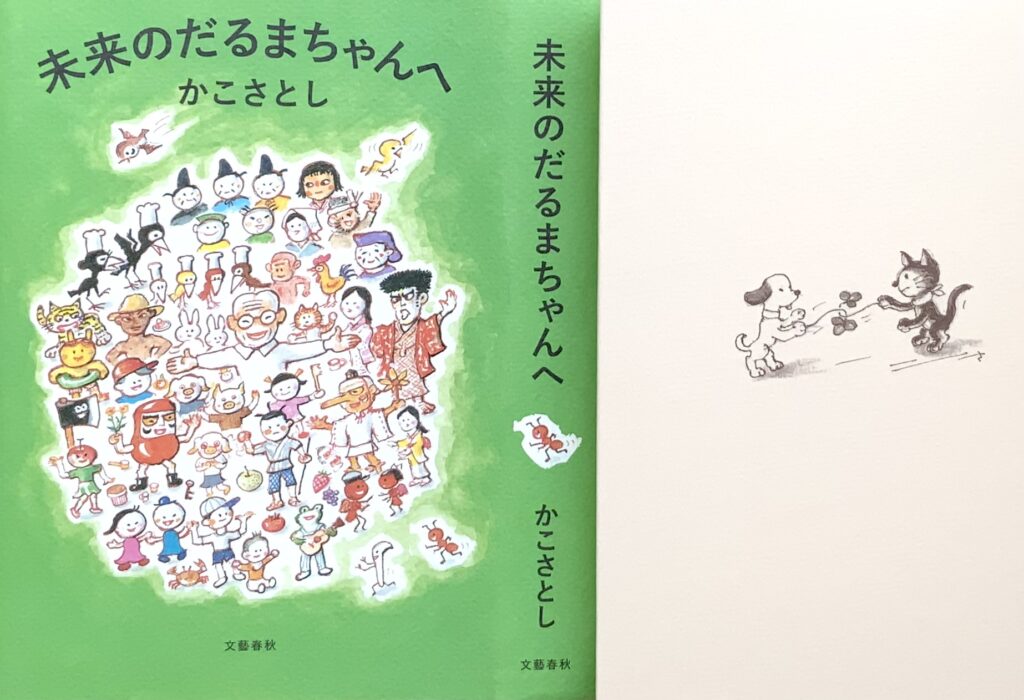

間も無く開催の「かこさとし作品展 〜これまでの100年、そして未来へ〜」について毎日新聞で紹介されました。

藤沢市アートスペースには『あなたのまちです みんなのまちです』(復刊ドットコム)や『くらげのパポちゃん』(講談社)の絵など初公開作品が20点、原画もあります。

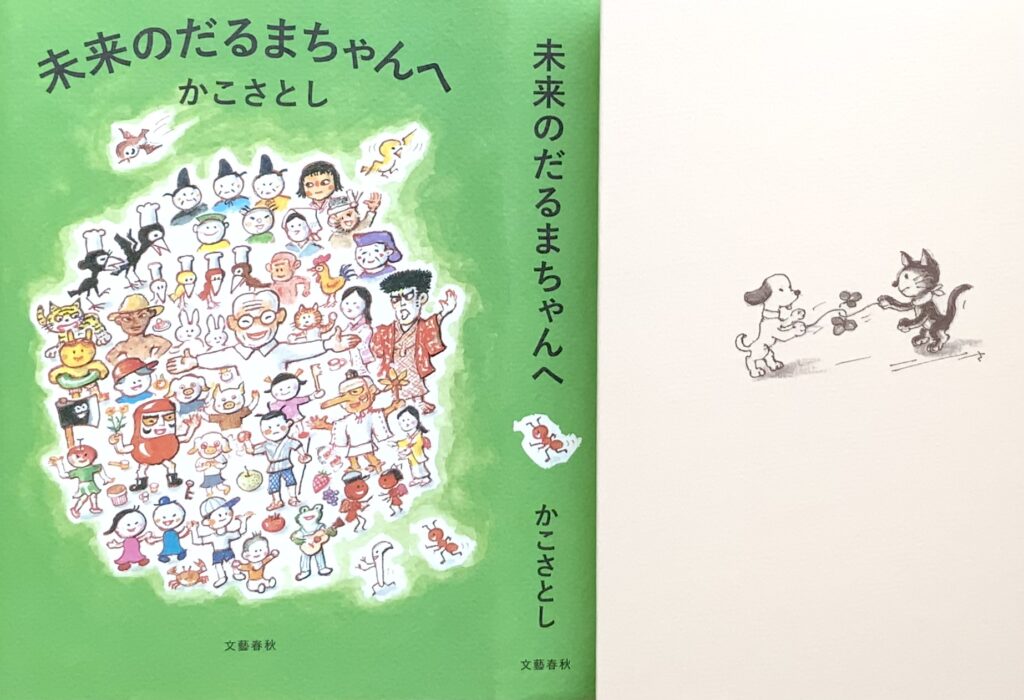

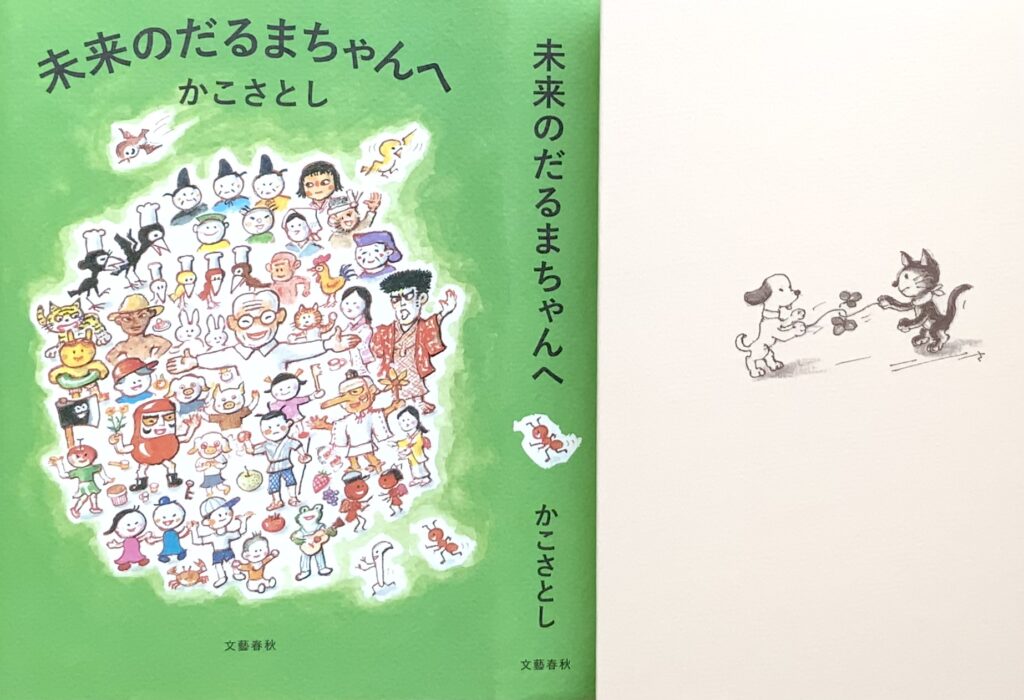

上の絵はポスター、チラシにもなった『未来のだるまちゃんへ』(2014年文藝春秋)ハードカバーの表紙絵で藤沢市民ギャラリーにて展示します。

以下で記事全部をお読みいただけます。

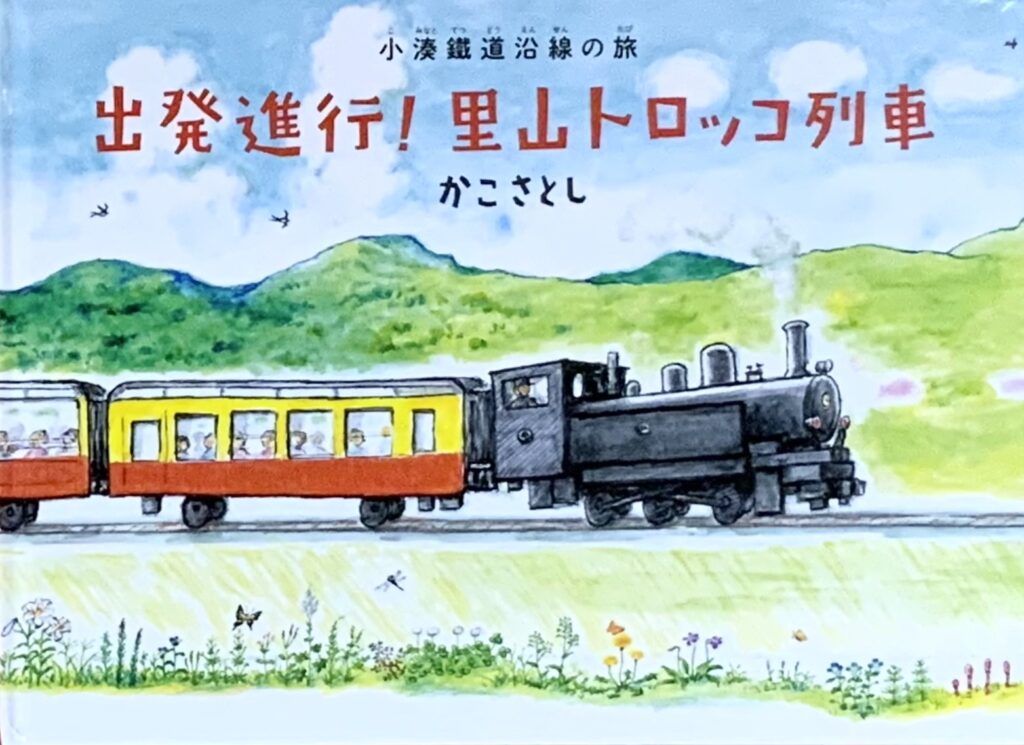

『出発進行!里山トロッコ列車 小湊鐵道沿線の旅』(2016年偕成社)の原画19枚がご覧いただける市原湖畔美術館の展示会が紹介されました。

東京から少し離れただけなのに、こんな豊かな自然があることにきっと驚かれることでしょう。小さな旅をお楽しみください。

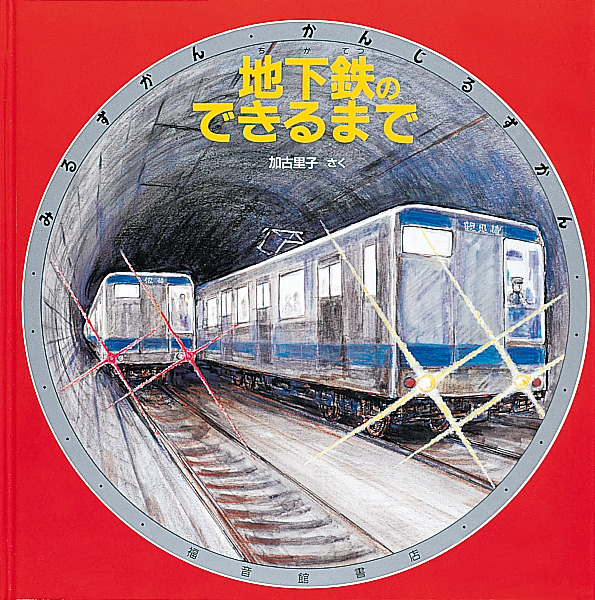

普段目にすることができない地下での大規模工事の様子が手に取るようにわかる科学絵本です。

大人でも夢中で見てしまうほどの精緻さで描かれていて、季節の移り変わりなど地上の変化もわかる本書が紹介されました。

記事「工事の様子 完成まで」は以下でどうぞ。

戦後80年目の夏を前に、世界の平和を考えずにはいられない昨今です。

2025年5月23日朝日新聞朝刊(神奈川版)に掲載された鈴木万里のインタビュー記事がウェブで配信されました。

以下でどうぞ。