お知らせ

かこさとし 生誕100年記念

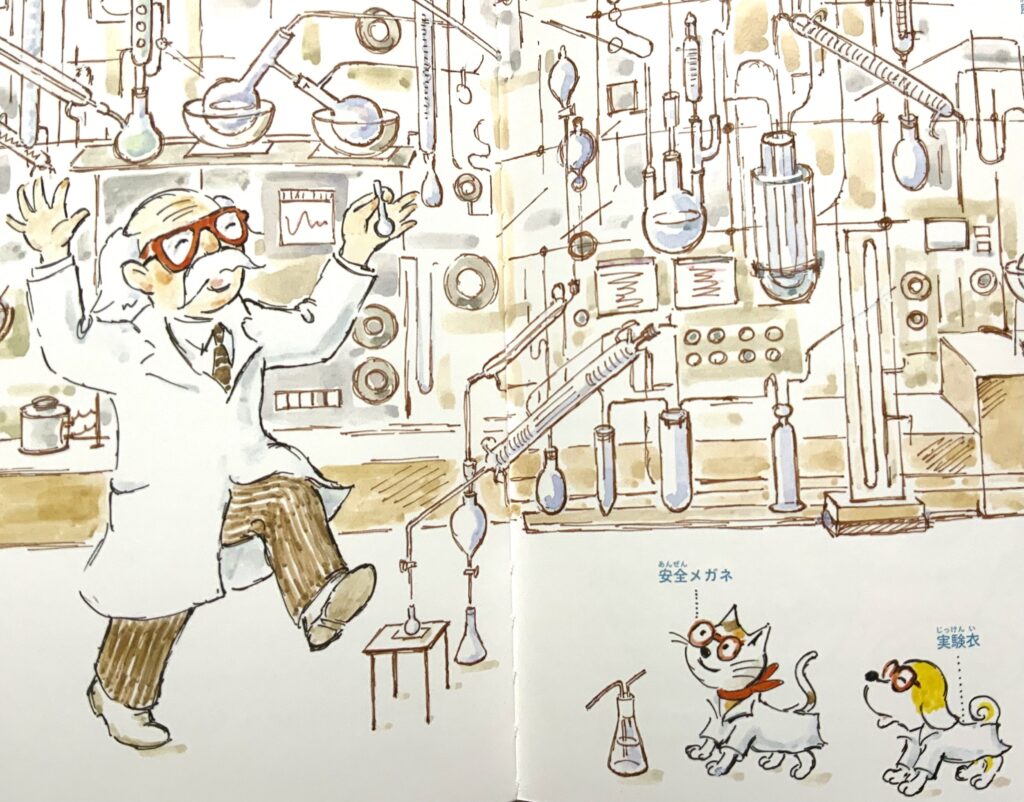

2024年新装版として出版された『かこさとし 新・絵でみる化学のせかい』(講談社)5冊シリーズの中から、かこさとし生誕100年記念として5枚の絵を8階児童書売り場に展示しています。

目の前でじっくり細かい線や色あいをお楽しみいただけたら幸いです。

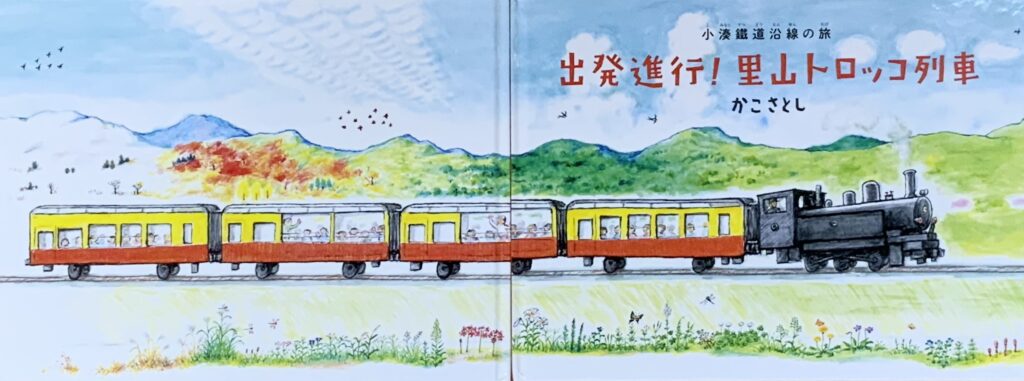

加古が『出版進行! 里山トロッコ列車~小湊鐵道沿線の旅~』(2016年偕成社)を出版したのには、いくつもの偶然が重なってのことでした。

2025年3月7日で開業100周年を迎えた小湊鐵道を祝う展示会が市原湖畔美術館で開催され、この本の原画18点と偶然を呼び寄せた1枚を含めて19枚をご覧いただけます。

視野が欠け、大きな絵を描くことができなかった90歳の加古が線をつなげるようにして描いた汽車の絵や背景。その時できる限りのことをした、と語っておりました。原画をぜひご覧ください。

2025年5月27日に毎日新聞にも展示会について掲載されました。

市原湖畔美術館 小湊鐵道 トロッコ列車

市原湖畔美術館

没後7年 加古里子特集展示

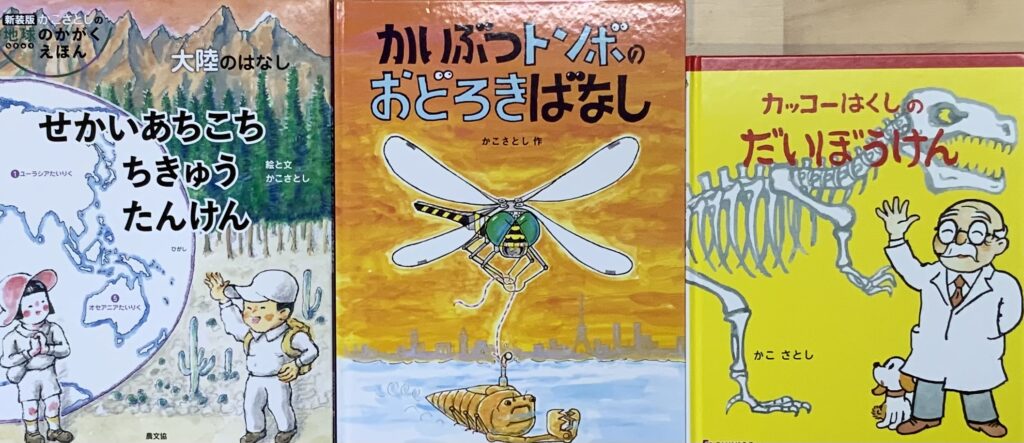

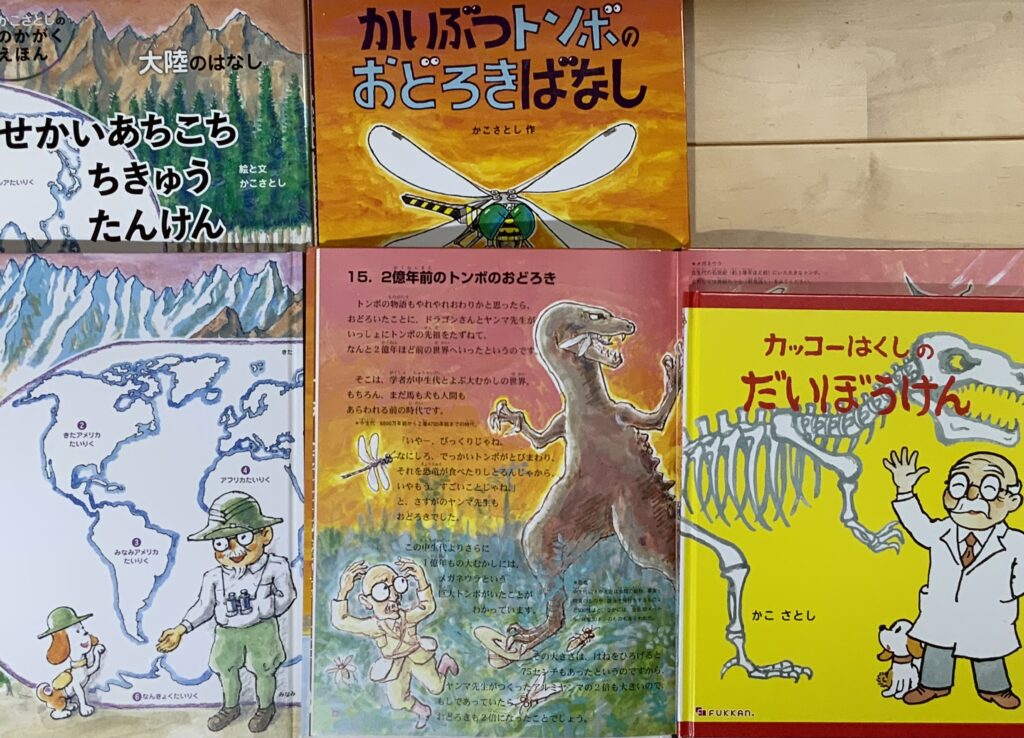

恐竜で有名な福井県ですが、加古のからくり人形が常設されている県立ふるさと文学館のプロローグゾーンで加古の没後7年記念として、恐竜など昔の地球とそこにいた生き物をテーマに、加古作品をご紹介しています。

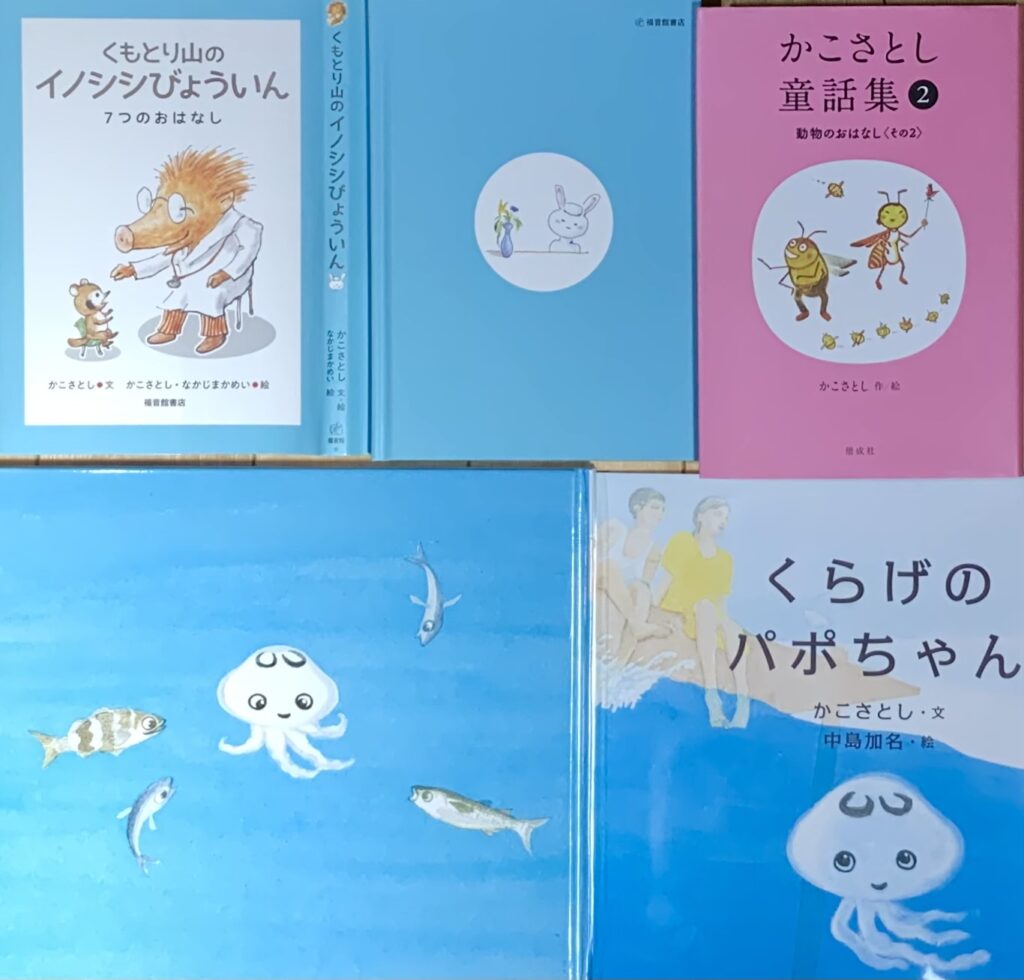

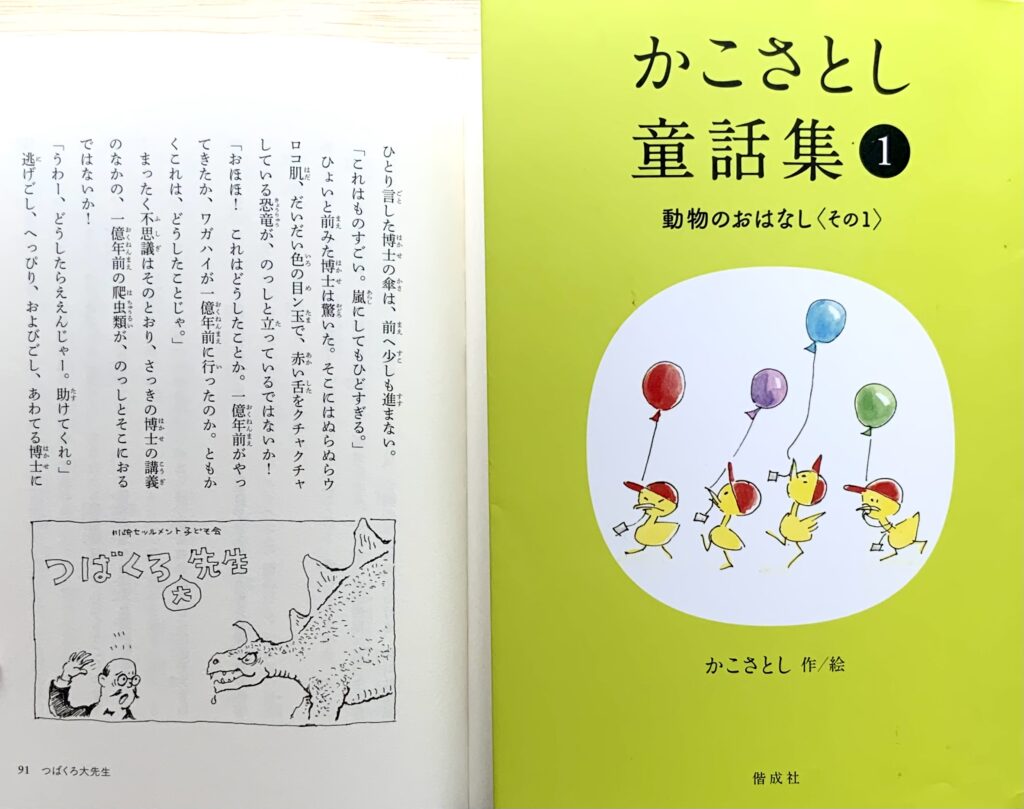

上の3冊の共通点は、下の写真をご覧いただくとお分かりでしょう。カッコーはくしのような人物がそれぞれの物語の案内役として登場しているのです。

実はこの博士は加古がまだ絵本作家になる前につくった「つばくろ大先生」が原型です。童話集①に収録されていて、当時の挿絵もご覧いただけます。なんと、恐竜と一緒ではありませんか?!

ふるさと文学館は県立図書館内にありますので、ぜひ童話集ものぞいていただけたら嬉しいです。

開館10周年を迎えた福井県ふるさと文学館では4月26日(土)〜6月8日(日)まで「開館10周年記念コレクション展」が開催されます。ご期待ください。

福井ふるさと文学館 かこさとし

『太陽と光しょくばいものがたり』(偕成社2010年)の主人公でもあり、共著者の藤嶋昭先生が幸区に寄贈されたかこ作品をご自由に読んでいただけるコーナーが設置されました。

春休みや、年度の代わり目で区役所にお出かけの際、是非こちらのコーナーでかこさとしの絵本をご覧ください。

川崎市幸区役所 かこさとしの本

春の草花に縁取られた「いちべえぬま」では101匹のおたまじゃくしが元気にうまれました。

みんなで楽しく泳いでいたある日のこと、101ちゃんの姿が見えません。お母さんが一生懸命探しまわります。ようやく見つけたと思ったら大事件が起きます。

お母さんカエルは、そしておたまじゃくしたちはどうなるのでしょうか⋯

このお話を加古がセツルメントの子どもたちに聞かせた時の題名は「いちべえぬまの大じけん」でしたが、子どもたちはその題名の代わりに「おたまじゃくしの101ちゃん」の話を聞かせてとせがんだそうで、絵本として出版する際には子どもたちの言葉がそのままこのお話の題名になりました。

久しぶりの全点展示です。画仙紙に描かれた絵は、独特の味わいがあり、絵のみをご覧いただいてもその物語がわかります。小さいお子さんからおとなまで、水ぬるむいちべえぬまの世界をお楽しみください。

*3月25日(火)休館日、26日(水)は展示替えのため休館です。

季節ごとにかけかえている藤沢市内の図書館での加古作品の複製画が春のものになりました。藤沢駅近くの本庁舎1階ホールにも飾っています。

春の草花が登場するものばかりです。小さなお子さんたちにもお馴染みの植物。名前を覚えたり道端などで見つけて楽しんでいただけたらと思います。絵本もぜひどうぞ!

藤沢市内の図書館などで、かこさとし作品展示

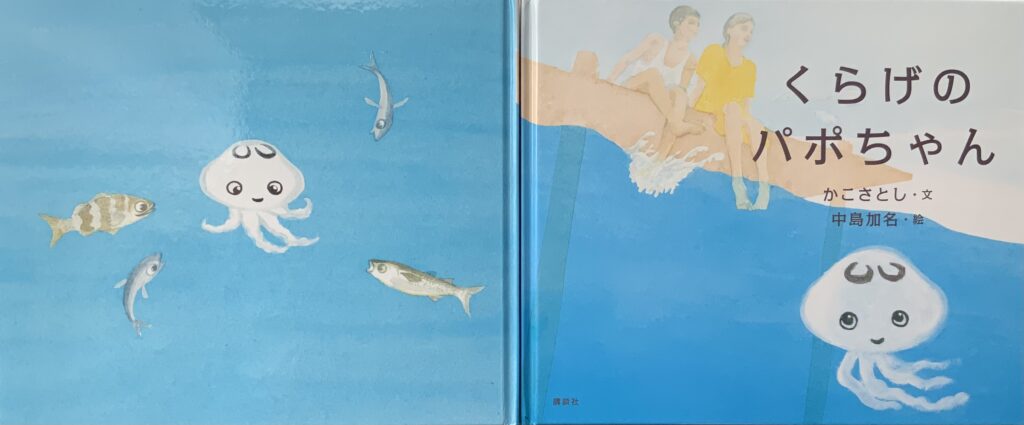

『くらげのパポちゃん』(講談社)絵本化の日々

2025年2月5日に出版された『くらげのパポちゃん』(講談社)の原稿は加古が1950年から1955年にかけて書いたものでしたが、その存在を確認できたのは4年ほど前。

絵本出版化が決まった1年ほど前から絵を描いてきた孫の中島加名の奮闘の日々をお伝えします。

NHK 首都圏ネットワーク くらげのパポちゃん

いよいよ来週末には書店さんの店頭にも並ぶ予定の『くらげのパポちゃん』についての最新情報です。

ご期待ください。

くらげのパポちゃん 最新情報

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る