すごろく

今夏の藤沢市「かこさとし作品展」で人気だったのは、展示のほかに絵本をたくさん読める部屋での「パポちゃん」工作や福笑い、塗り絵に加え、すごろくでした。

すごろくは筆者も幼い頃夢中になった記憶があります。かこさとし手作りのすごろくで遊んだのは4歳になるかならない頃だったのではないでしょうか。サイコロに出た数字だけ進むので6まで数えられれば誰でも簡単に参加でき、単純だけれど、その面白さはほかの何物にも代えられないから不思議です。

一番最初に、上がりかと思ったらサイコロの目が合わずに、行ったり来たり・・・。そうこうするうちに後からやってきた人があっという間に上がり!

加古の遊びの本には、しばしばすごろくが登場します。

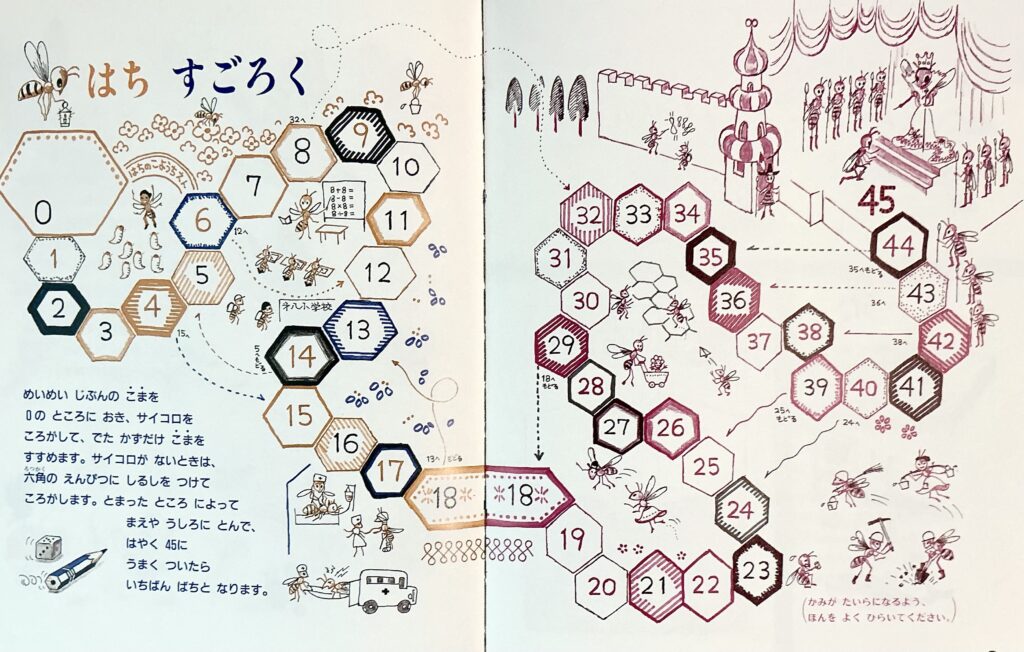

下は『あそびの大事典』(2015年農文協)にある「はちすごろく」。

幼稚園から小学校へ通い、働いて、ついには女王ハチに謁見!して上がりとなります。途中、戻る箇所が多くあって45コマはなかなか長い道のりです。

サイコロがない場合は鉛筆を利用する方法が紹介されています。

昭和時代の中頃までは、すごろくはお正月遊びの定番でもありました。暮れになると雑誌の付録についてきたり新聞のお正月版に掲載されたりしました。

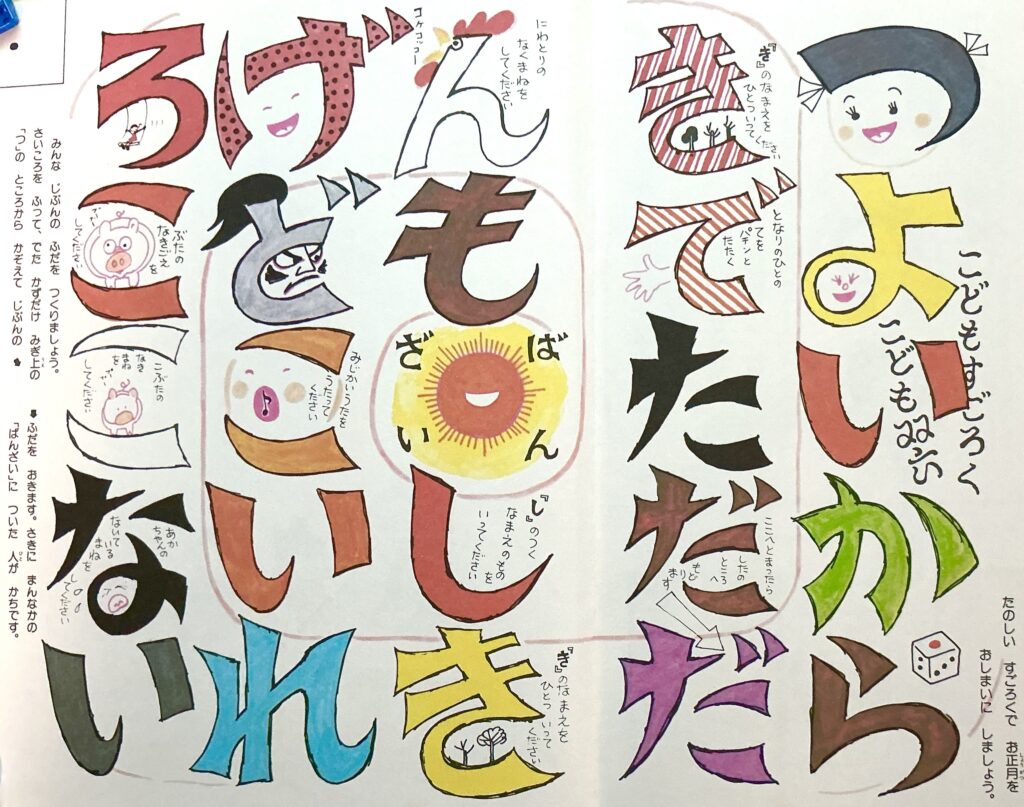

昭和50年(1975年)に出版された『こどものカレンダー1月のまき』(偕成社)の最後には次のようなすごろくがあります。

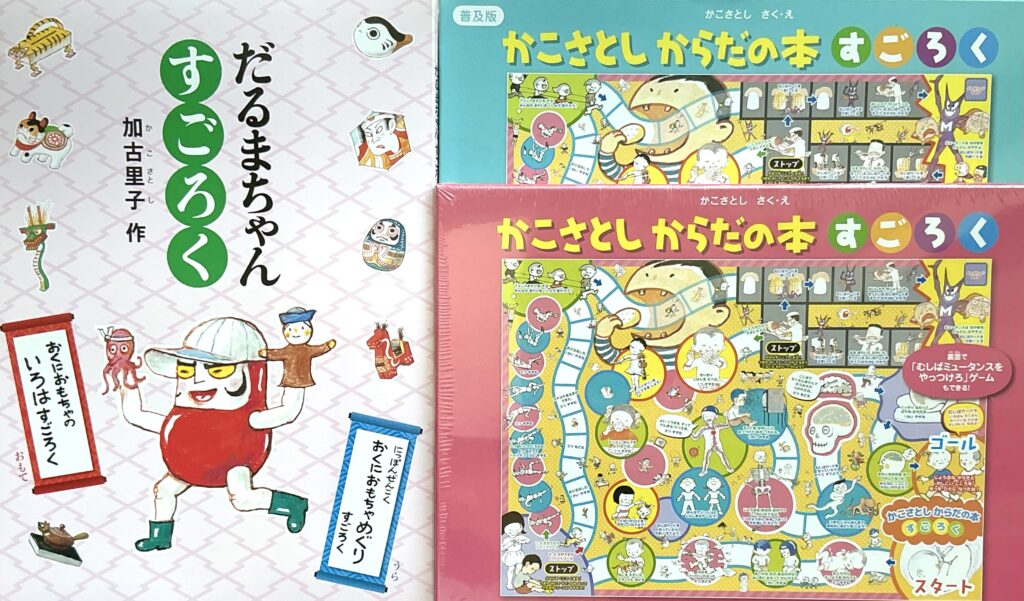

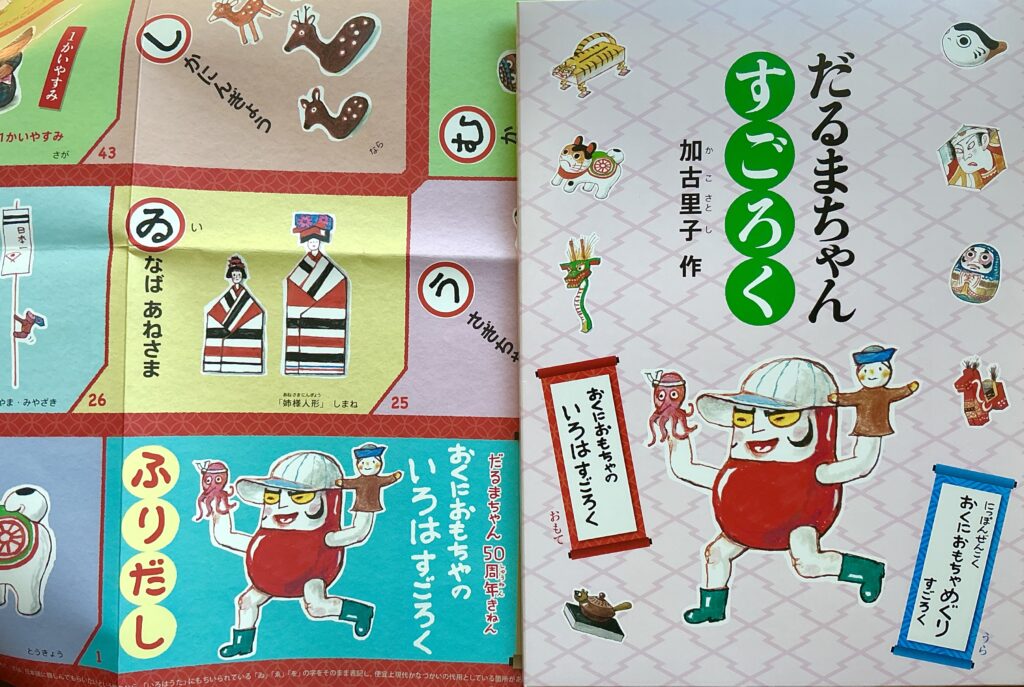

だるまちゃん出版50周年記念に出版されたのもすごろくでした。

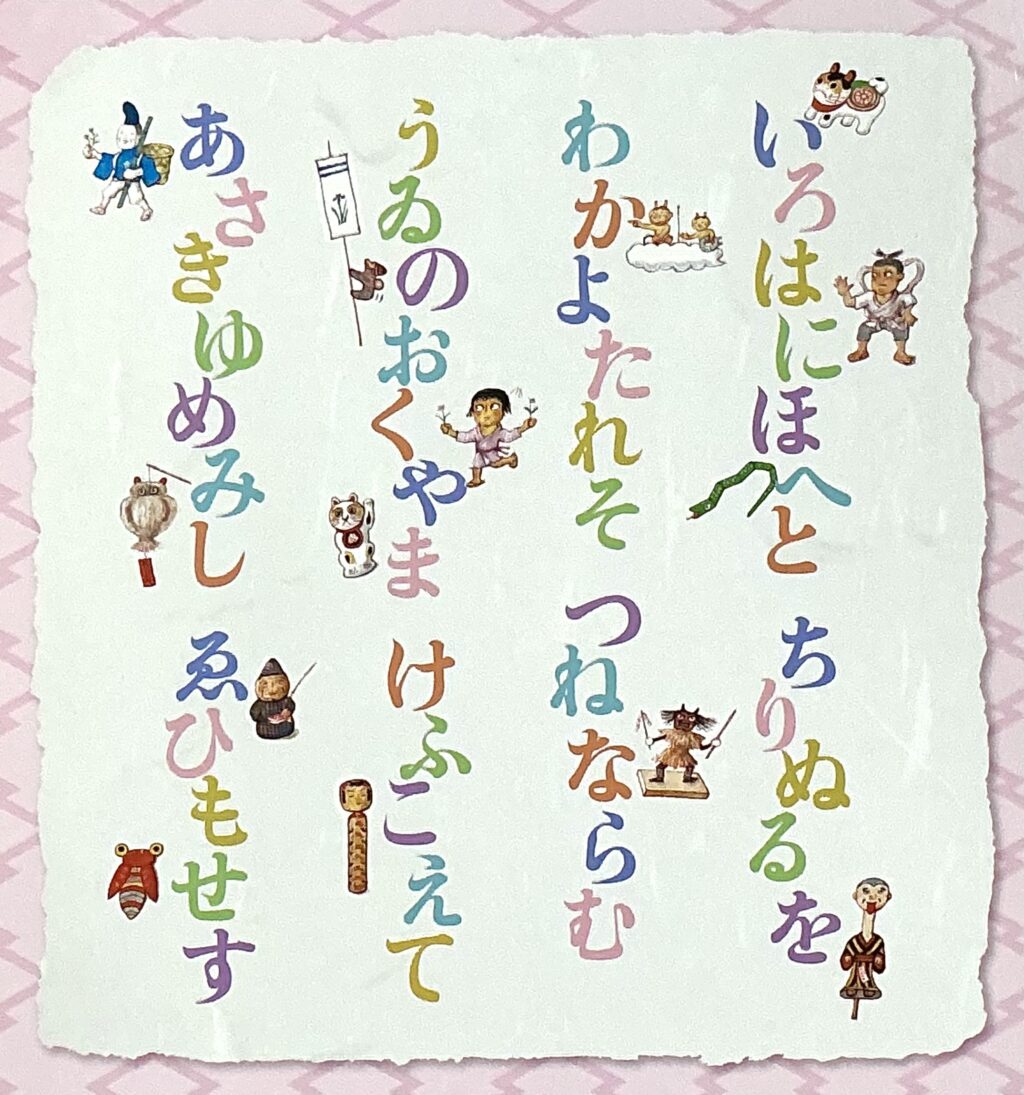

このすごろくは表と裏面両方で遊べるようになっていて、いろはや都道府県名を知らず知らずにのうちに覚えられる点も魅力です。

大人気の両面遊べる「だるまちゃんすごろく」

すごろくケースの裏面にはいろはが書かれれています

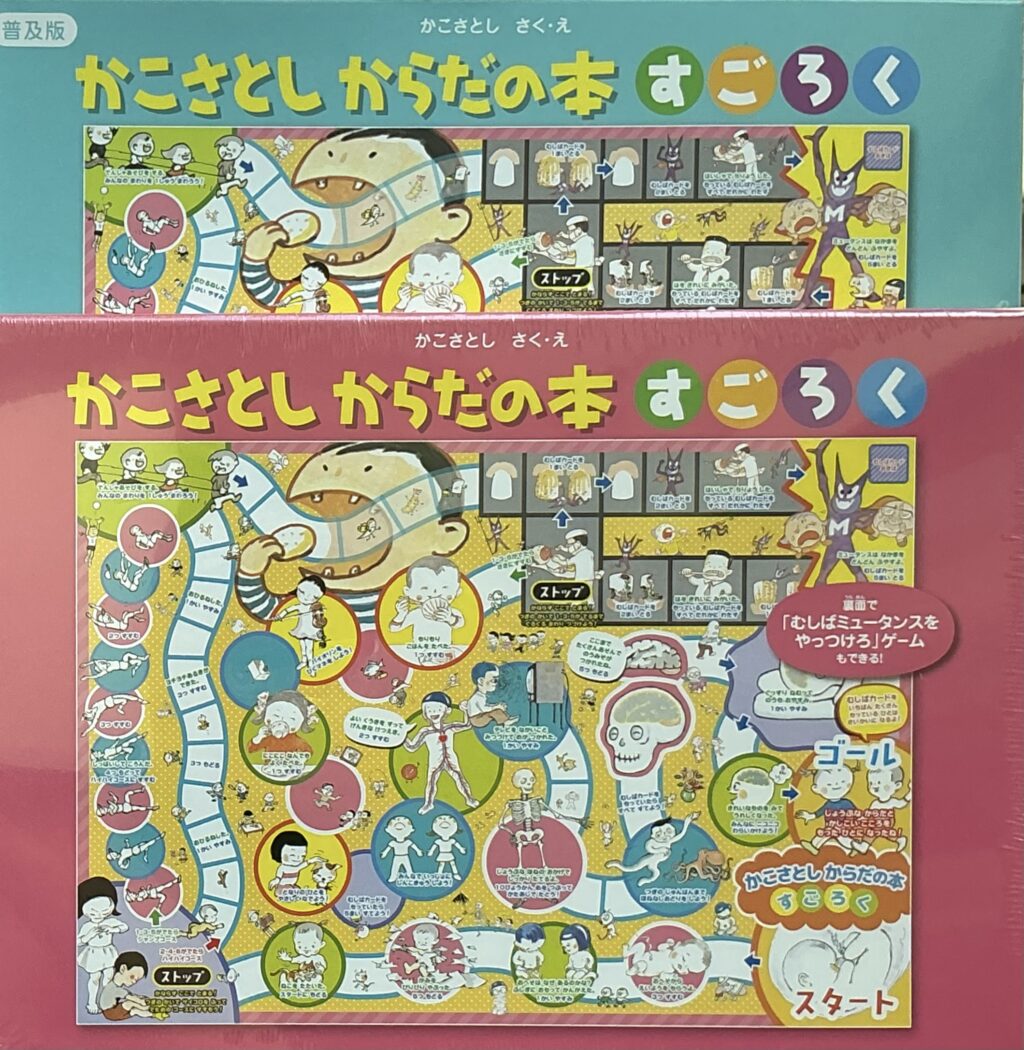

『かこさとしからだのほんシリーズ全10冊』から作られたすごろくもあります。

このすごろくのユニークなところは、ところどころのコマで「むしばカード」をもらってしまう点です。たとえ一番に上がっても「むしばカード」を一番多く持っている人は最下位になってしまいます。

遊ぶ人の年齢によってはこのルールを使わなくても良いかもしれませんが、むし歯の怖さをすごろくで体験できるのです。

お正月と言わず、暑さや天候が厳しく外で遊ぶのがためらわれる時には、すごろく遊びはいかがでしょうか。年齢問わず、きっとお楽しみいただけます。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る