秋の風情

投稿日時 2025/11/06

秋の風情を感じる光景といったら、どのようなものを連想されますか。

うろこぐも、雁の群れ、夕陽に染まる照り葉、まがきの菊・・・

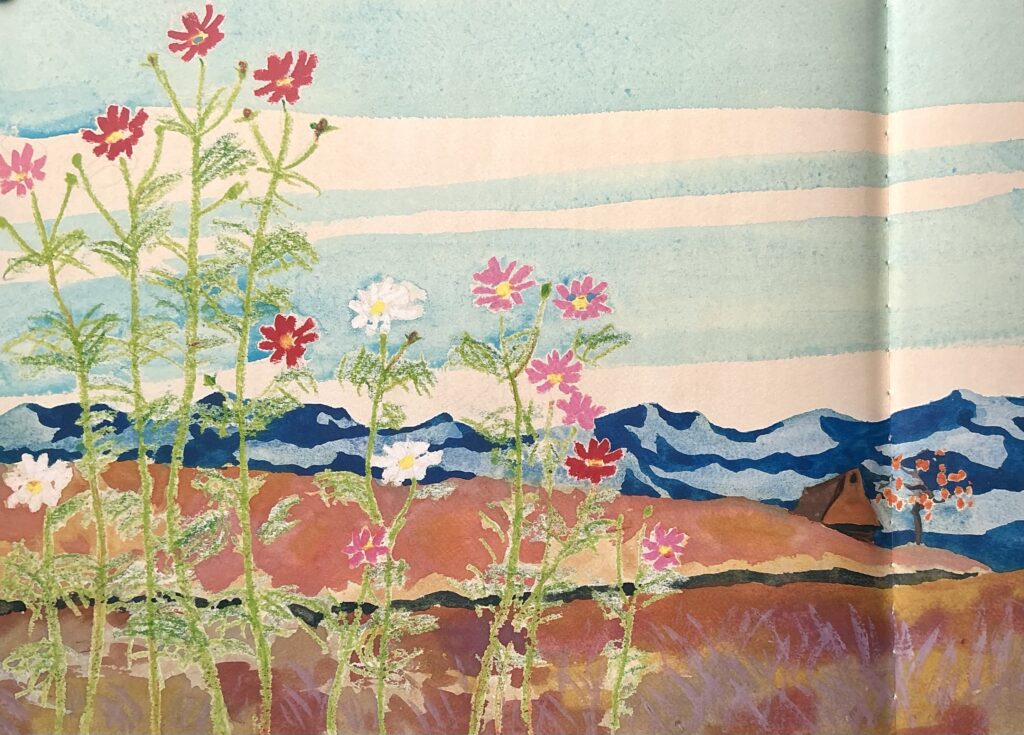

かこさとしにとっては『秋』(2021年講談社)の絵本にあるような、高く澄んだ空にコスモスや野原の草花がゆれる風景だったのではないでしょうか。そして晩秋の趣といえば柿の木に残された赤い実。

そんな場面で『秋』は終わります。

虚子の句、「柿食えば鐘がなるなり法隆寺」ではありませんが、秋の澄み切った空気と静けさが伝わり、『秋』の平和を願う最終場面にふさわしいものとなっています。

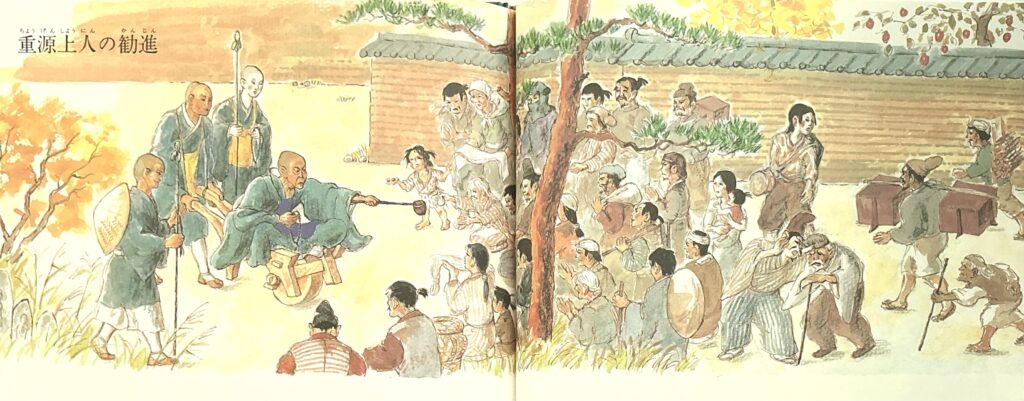

他の絵本にも多く、柿が実った風情を描いていますが、『ならの大仏さま』(復刊ドットコム)のこの場面では、静かな秋の日に大仏の勧進をする聖人を取り巻く人々の様子がまるで声が聞こえてくるかのように描かれています。背景にある塀越しの柿の実や黄葉、道端の色づいた木が、中央の松の常緑との対比で一層秋の風情を醸し出しています。

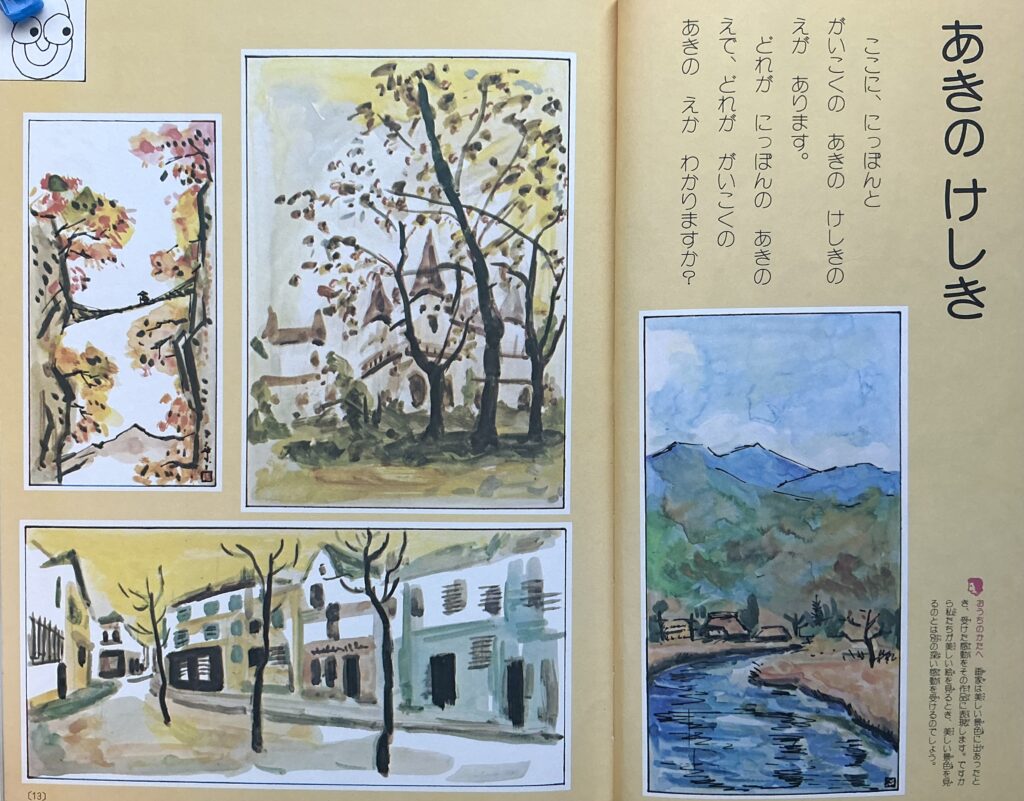

日本の秋の風情のみならず、ヨーロッパの絵も『こどものカレンダー11月のまき』(偕成社1975年)で紹介しています。

【おうちのかたへ】では以下のように書いています。

(引用はじめ)

画家は美しい景色に出会った時、受けた感動をそのまま作品に表現します。ですから、私たちが美しい絵を見るとき、美しい景色を見るのとは、別の深い感動を受けるのでしょう。

(引用おわり)

美しい景色を描いた絵は、画家の感性と筆によって、景色そのものの美しさに加え、深みを持ち、それが見る人に感動を与えるということ。

今一度ここにご紹介した絵を見ていただければと思います。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る