編み物

伝記『かこさとし 絵本と遊びで子どもの未来を』 (2021年あかね書房 鈴木愛一郎著)の中で加古は新聞記者のインタビューに答えて、次のように語っています。

(引用はじめ)

科学をもっと自由で広い目で見て欲しいですね。身の回りにあるもの、編み物、工作、花火、そういうものをつきつめれば科学が出てくる。そんなところから科学に興味を持ってもらいたいと思っています。

(引用おわり)

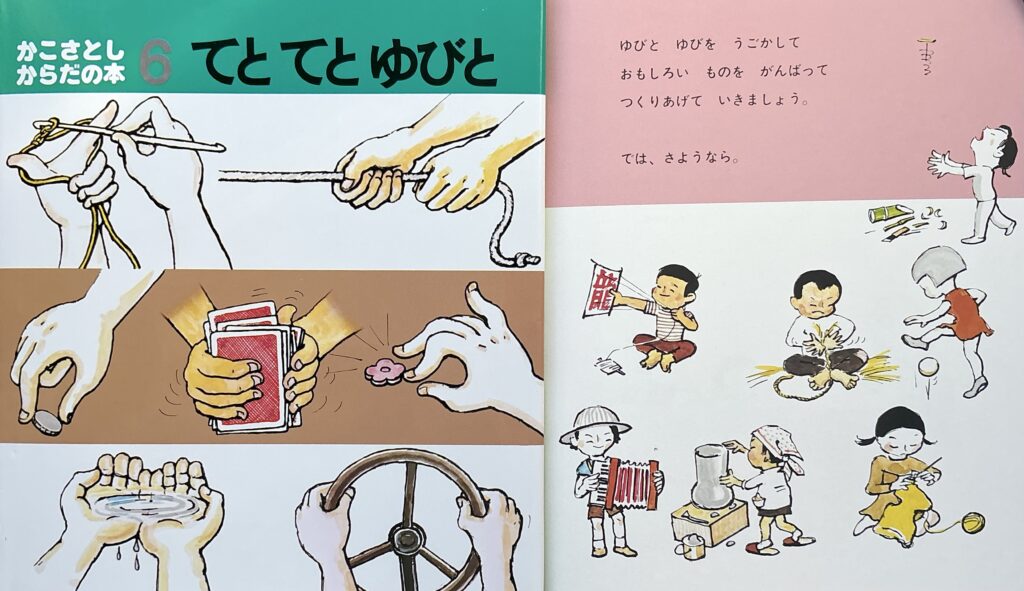

かこさとしからだの本6『てとてとゆびと』(1977年童心社)には手でする動作を40以上紹介、手偏のつく漢字が100も並ぶ科学絵本ですが、もちろん編み棒を持つ絵が描かれています。

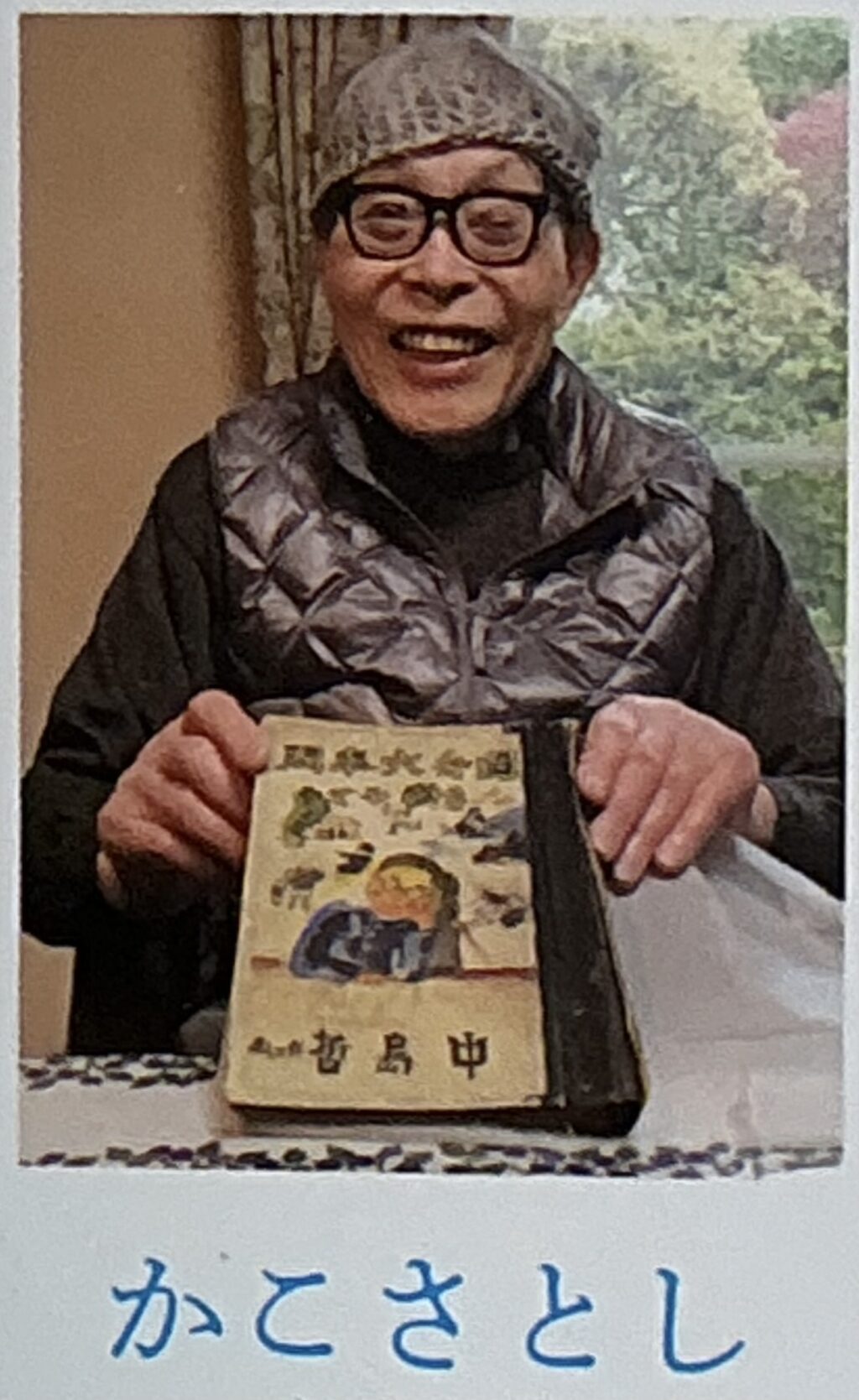

2歳頃の加古の写真(下左)には母が編んだ帽子にセーター、ズボンに靴下を履いた姿。加古は大人になっても母親の手編みのチョッキや腹巻きを愛用していましたし、絵を描く時には前髪が邪魔だといって、妻が編んだヘアバンドをしていました。

『別冊太陽』に掲載している2歳の頃の加古

『過去六年間を顧みて』(2018年偕成社)より。グレイヘアでわかりにくいが同色のヘアバンドをしている

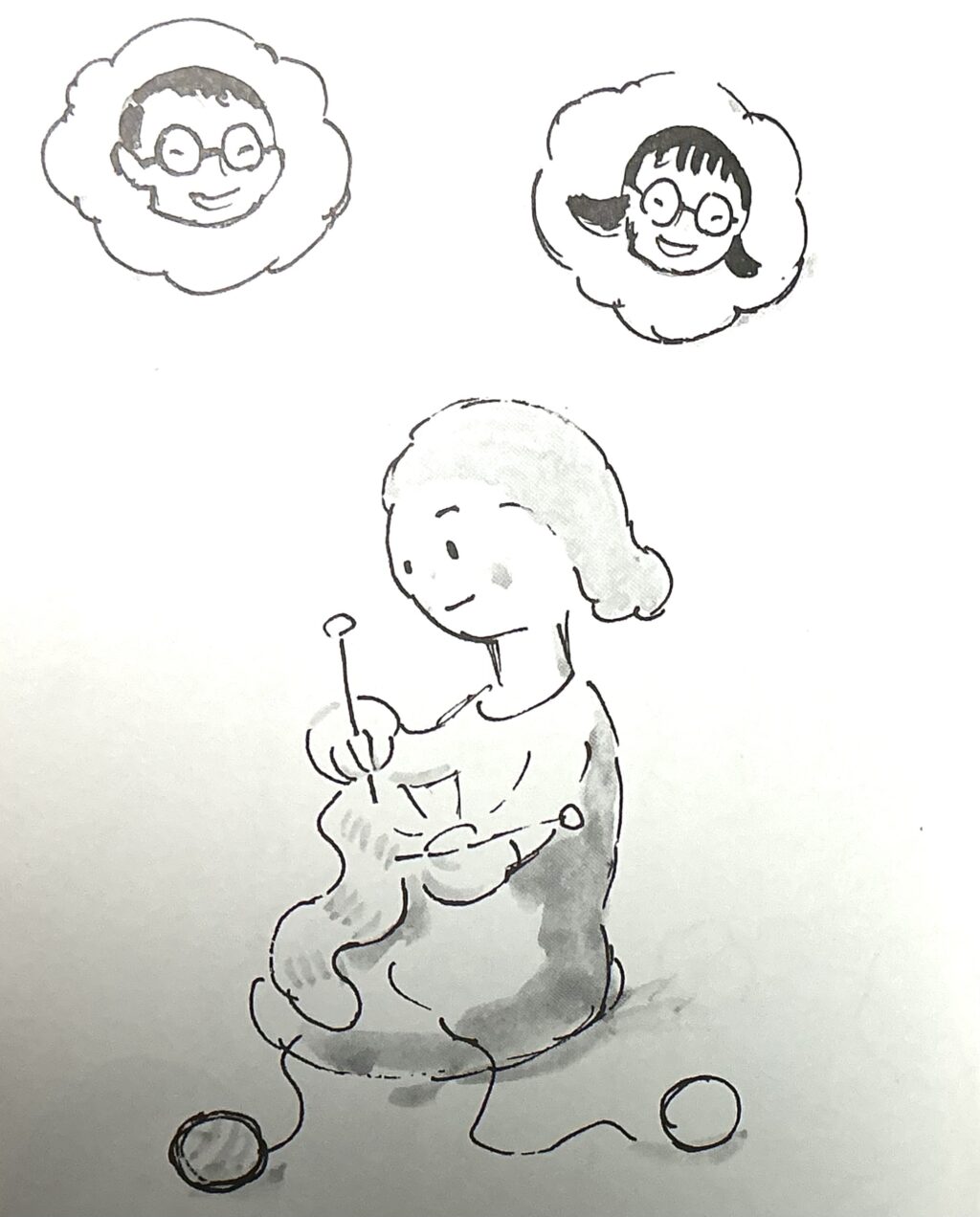

編み物がテーマのお話を書いています。

『お話こんにちは秋十一月の巻』(1979年偕成社)には「かわった あみもの」。

寒くなってきたのでお母さんが編み棒を動かして赤ちゃんに毛糸の靴下を編んでいると、赤ちゃんが泣いたのであやしに行きます。戻って来て編み物を再開すると今度はミルクを欲しいと泣き声。それが終わって、また編み物をしながら赤ちゃんの成長をあれこれ考えているうちに、靴下の曲げるところと通りすぎてしまい・・・

こんなことを繰り返すうちに、編み物は赤ちゃんの靴下から、お姉ちゃんの帽子、やがてはお父さんのマフラーになって、お父さんの首に巻きついているのです。

赤ちゃんようの靴下をと思って編み始めたお母さん

編んでいるうちに帽子にしようと変更・・・

結局出来上がったのはお父さんのマフラーでした

編み物は無心になれる時間でそれはそれで楽しいのですが、考えごとをしながら手を動かすと、こんなことになるのもうなずけます。

この冬、編み物に挑戦されてはいかがでしょうか。

『わっしょい わっしょい ぶんぶんぶん』ではアクマが取っていった編み棒に毛糸も落ちて戻ってきます

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る