4コマ漫画

新聞に4コマ漫画はつきものです。

筆者が小学生の頃はまず4コマ漫画をみていました。いつも熱心に見ているので、そんなに面白いなら切り抜いて貼ったらと、大学ノートの体裁の小さなノートを父が買ってきてくれました。

そうして何冊かを作った記憶があります。その漫画とは何を隠そう、長谷川町子さんの「サザエさん」。

当時の私はその名前が貝のサザエからの命名であることも、家族の名前が海にちなんでいることも全くわかっていませんでした。「カツオ」といえば「カツオくん」、「タラ」といえば「タラちゃん」をまず思ったものでした。

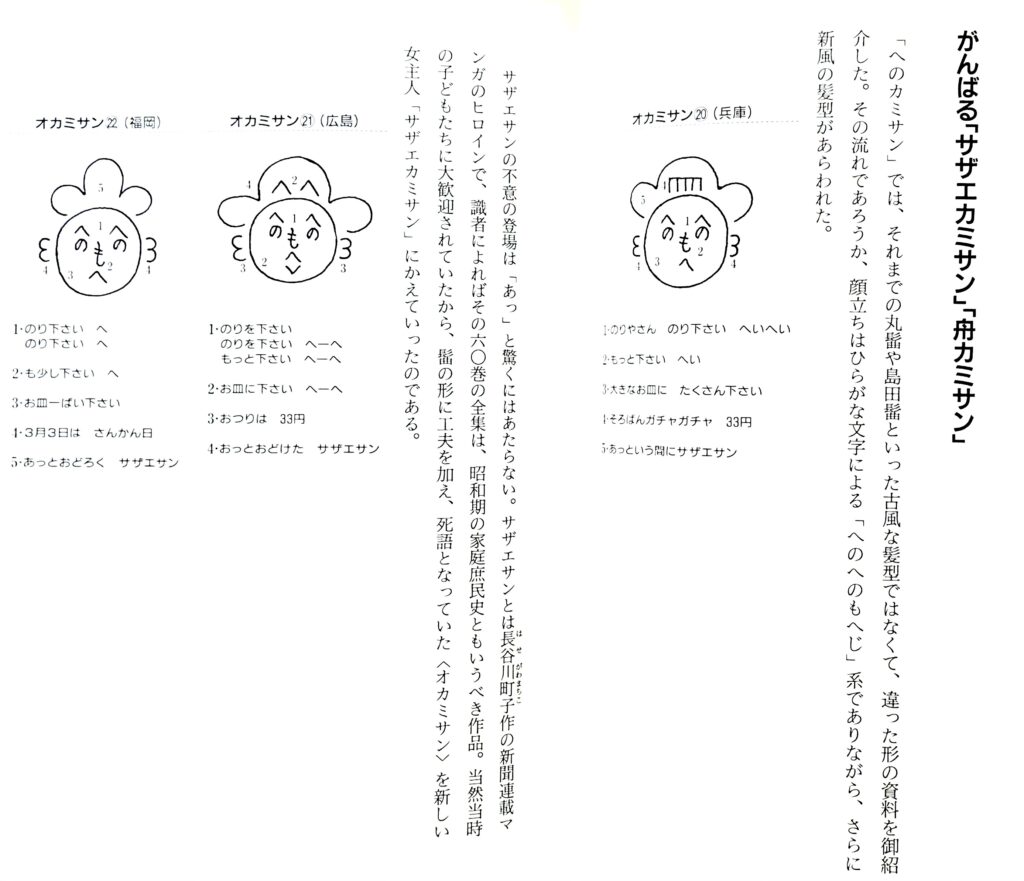

こどもたちの絵描きあそびにも「サザエさん」が登場していたと『伝承遊び考1 絵かき遊び考』(2006年小峰書店)に記載されています。

加古は20代の頃、会社の壁新聞やセツルメントの子どもたち向けのニュースレターにも4コマ漫画を描いていたようです。

『こどものカレンダー』(偕成社)シリーズでは、「りぼんちゃん ぼうしちゃん」と題する4コマ漫画(時には5コマだったりしました)をのせていました。

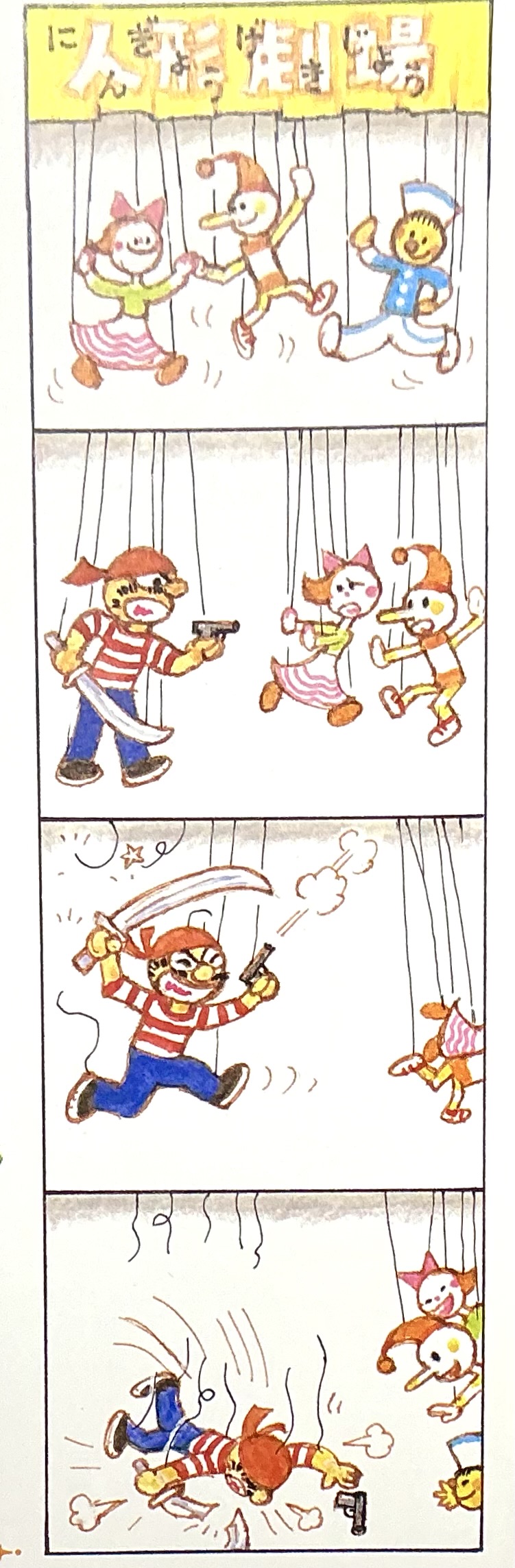

以下は『あそびの大惑星5』(農文協)にある4コマ漫画で人形劇を学んでいた加古らしい内容でユーモア溢れています。

『絵本への道』(1999年福音館書店)では、2コマ、3コ、4コマ漫画について言及し紙芝居への展開を語っています。

「紙芝居も十何場面かあった時には、ここは序破急の三コマ、その前はニコマ、あるいは起承転結の四コマであるようにすると、紙芝居の面白さが出てきます」と述べています。

『童話集②の最後にある「ちいさなゆきの山」はまさにその実例で、短い言葉による8場面の紙芝居です。

冒頭にご紹介した、絵かき遊びは出来上がるのは1つの絵ですが、その中に4コマ漫画の展開があるように思うのは筆者だけでしょうか。絵描き遊びを自分で描いてみると、4コマ漫画の発想が身につくようにも感じられます。

4コマ漫画「りぼんちゃんぼうしちゃん」の最後の場面、『こどものカレンダー10月のまき』より

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る