電車・汽車の絵本

乗り物の中でも身近な電車は、小さなこどもたちの注目の的です。

加古作品には切り口の異なる4作品があります。制作順にご紹介しましょう。

『しんかんせんでもどんかんせんでも』(1983年/2017年復刊ドットコム)

登場するのは鼻の丸い初期の新幹線ひかりです。開業間もない頃、京都までよく乗りました。当時は食堂車があり、メニューといっても限られていたのですが、そこで食べながら、壁につけられたアナログ表示の速度計の針が高速を示すのをワクワクしながら見たものです。

一方、華やかな新幹線の登場とともに、いわゆるローカル線が廃止され不便になるという社会問題が起こり、その点を「どんかんせん」という表現で触れています。

鼻の先が丸い新幹線、しかも2色刷りでした

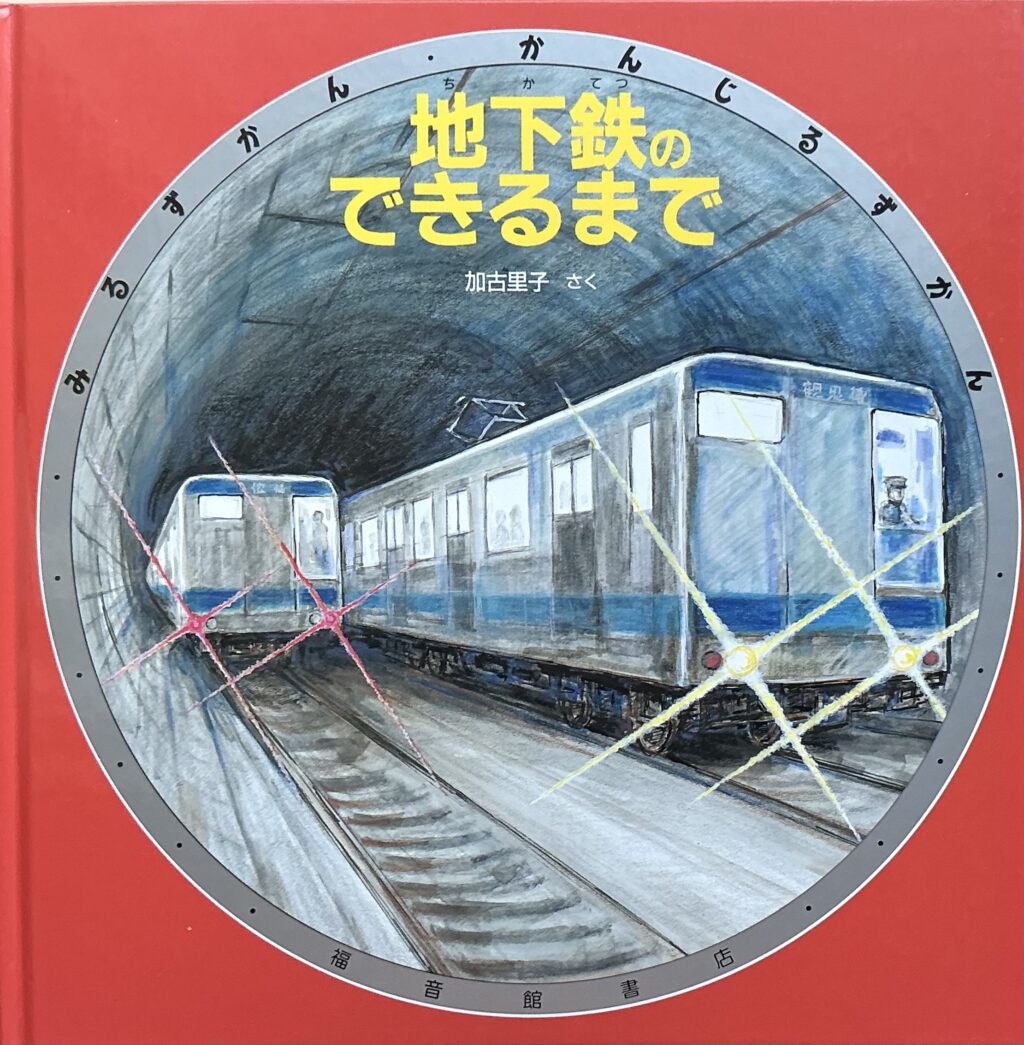

『地下鉄のできるまで』(1987年福音館書店)

都市の道路の混雑を避け地下鉄が盛んに作られるようになったことを受け、実際に取材もして、地下を走る電車の工事から完成、運行の様子を伝えます。工学部出身の加古の本領発揮、大人の方にもファンが多い科学絵本です。

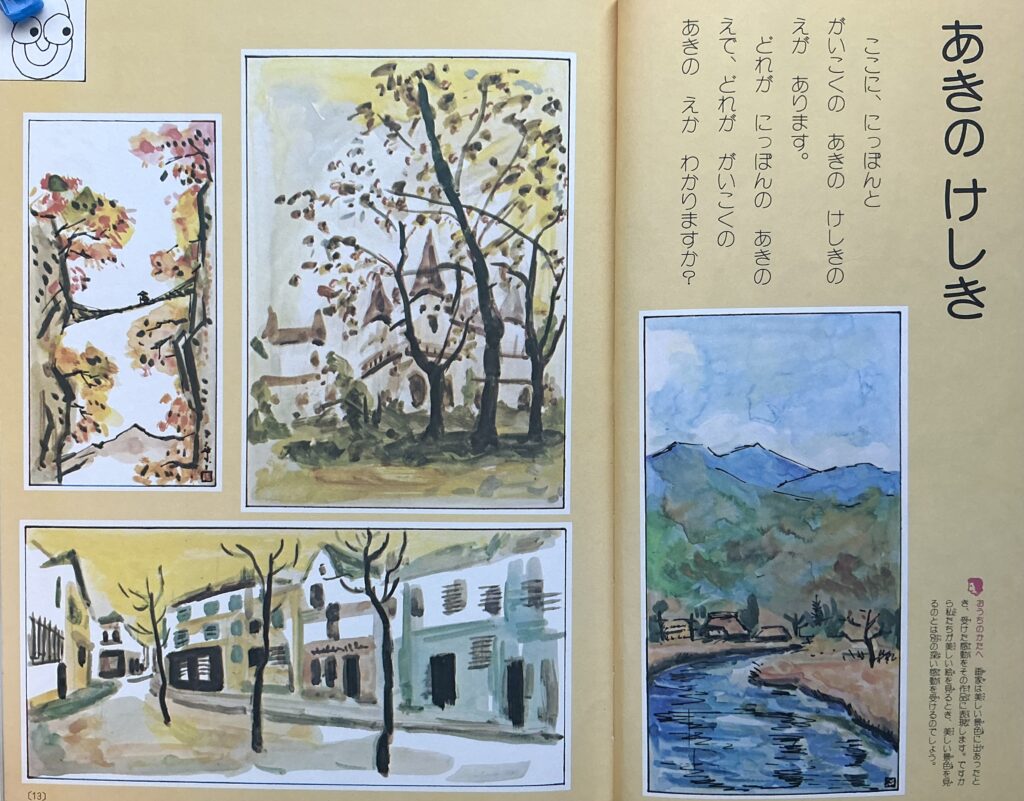

地下にとどまらず地上の四季の移り変わりも描かれています。

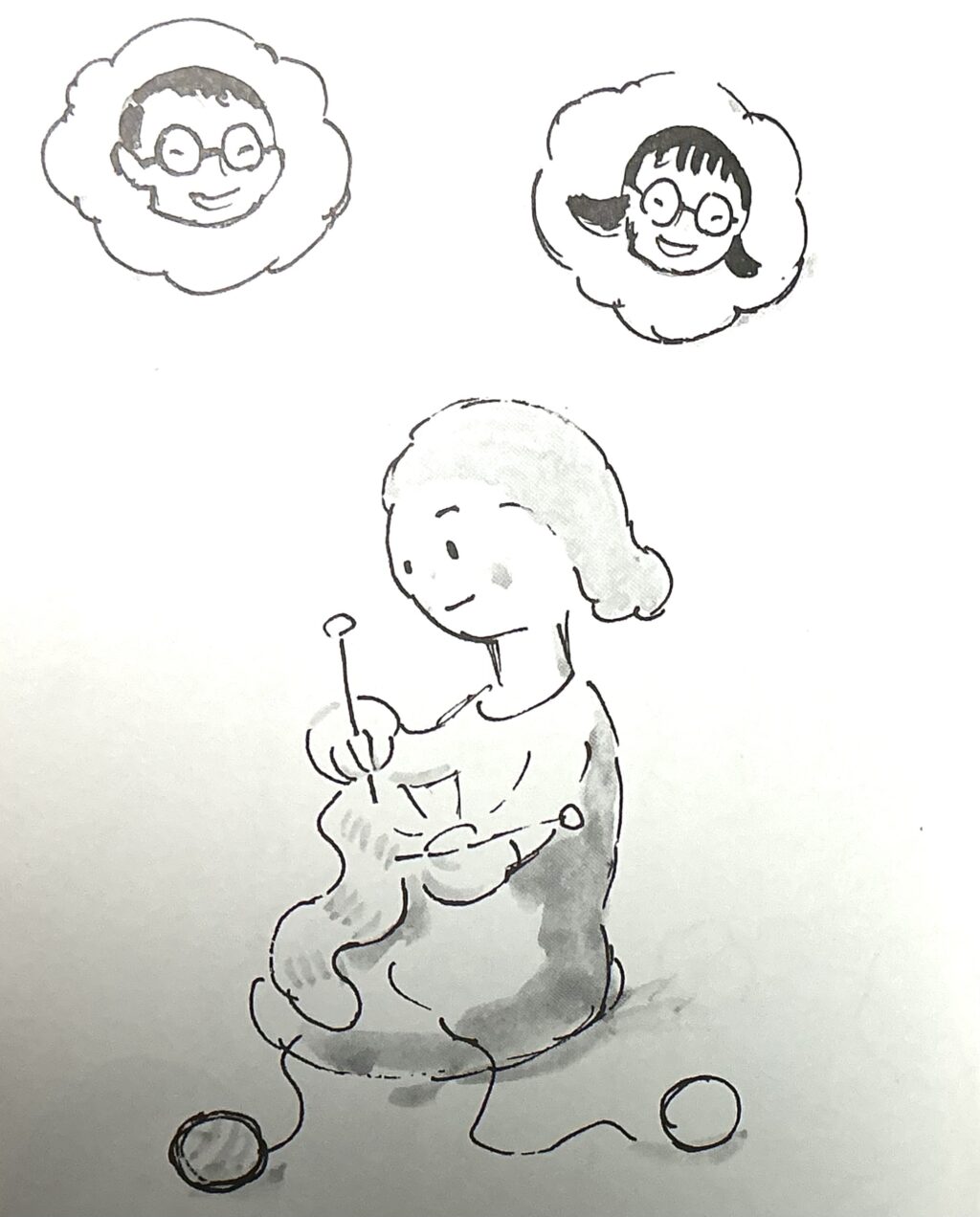

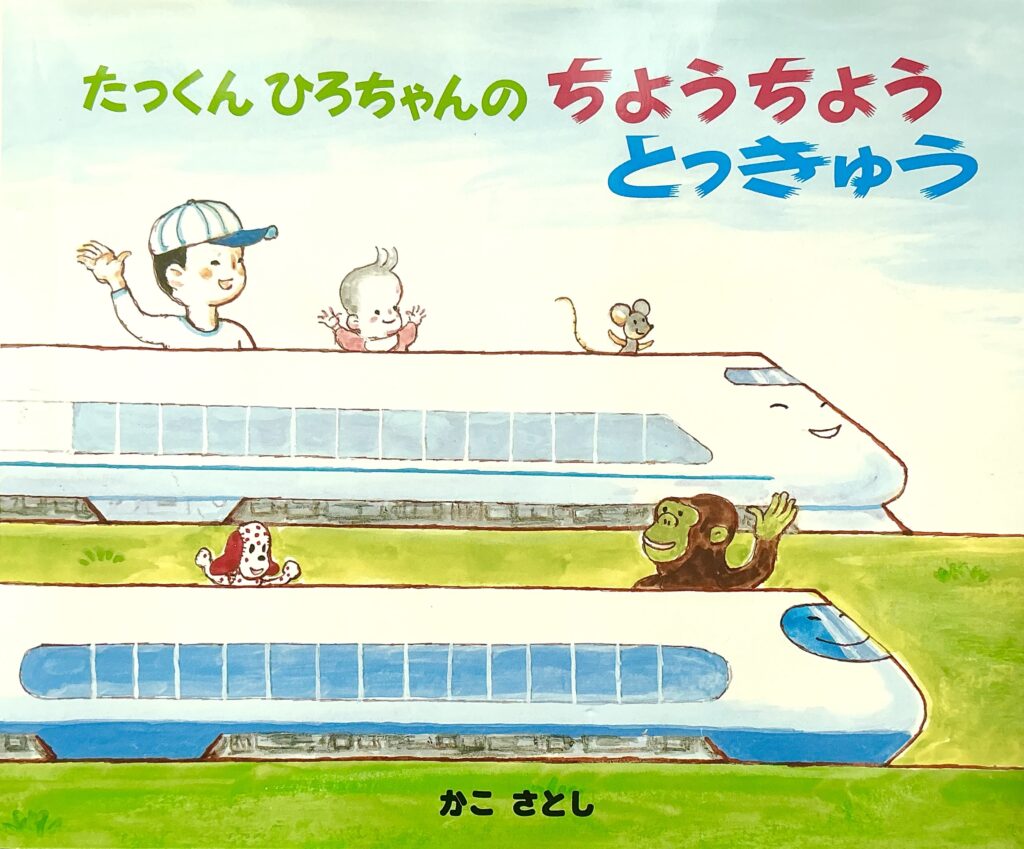

『たっくんひろちゃんのちょうちょうとっきゅう』(1997年偕成社)

加古が2人の孫と遊びながら即興で作った絵本がもとになって出来上がったお話しです。したがって、登場するぬいぐるみの動物や食べ物は孫たちのお気に入りばかり、ファンタジー溢れる童話です。

この当時の新幹線は先がとがった「のぞみ」も登場

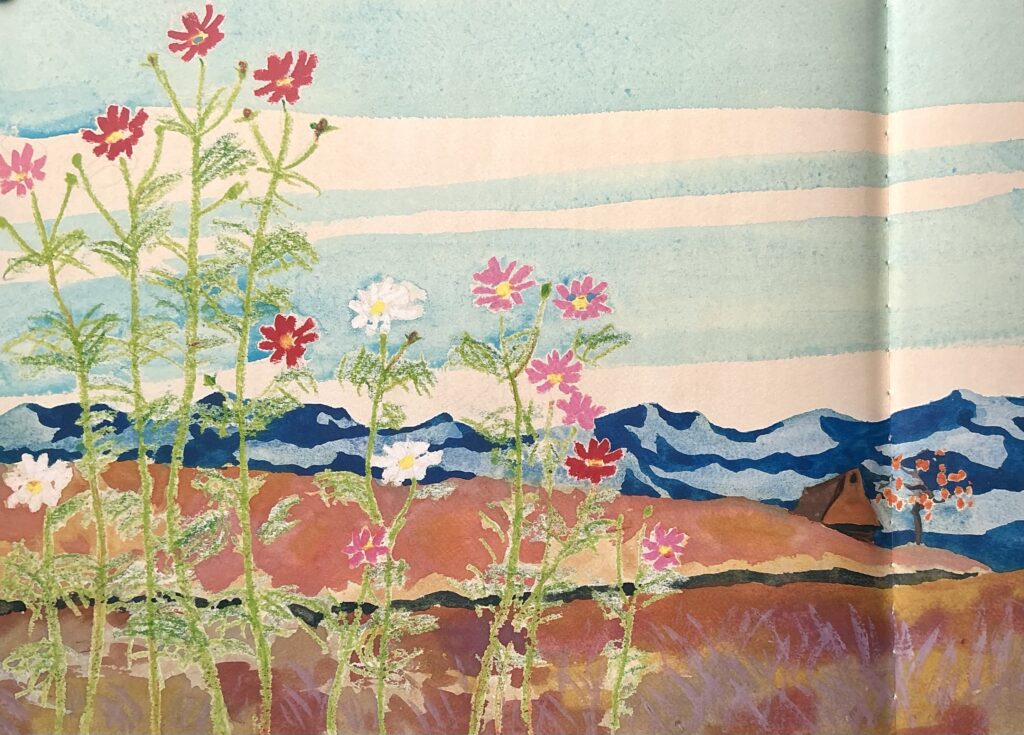

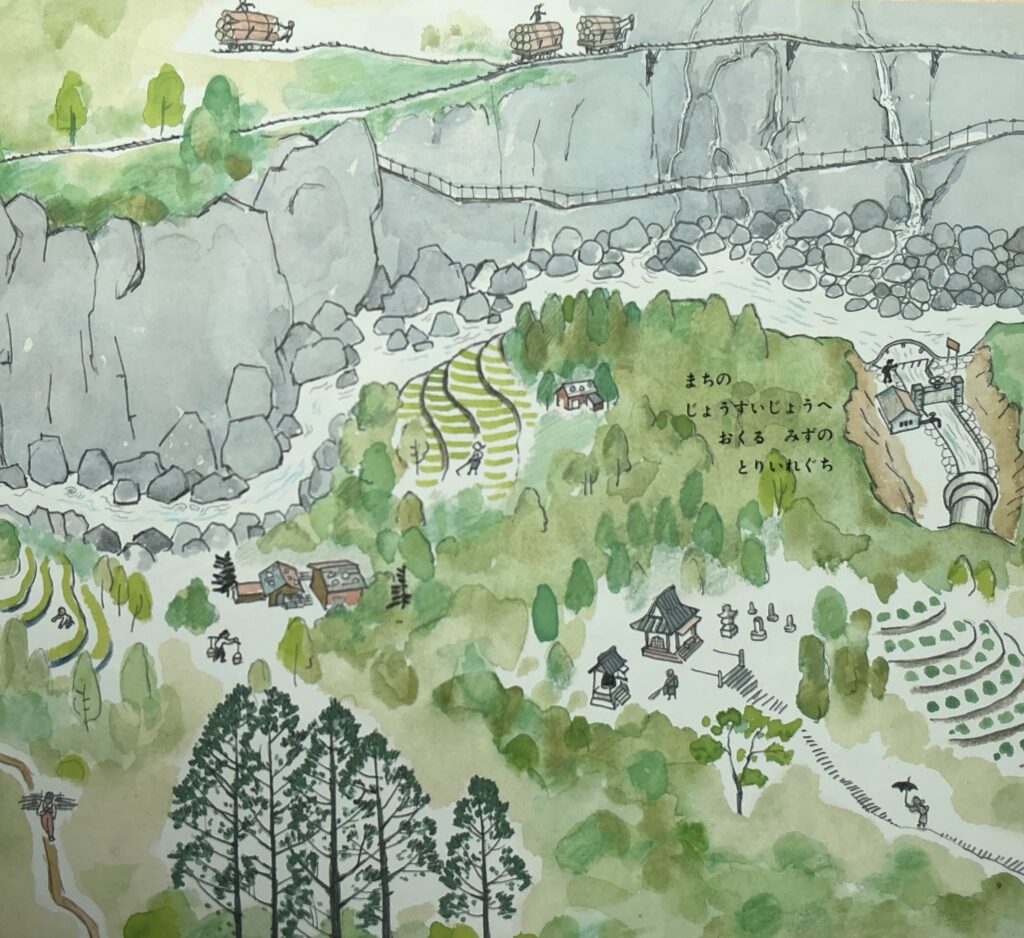

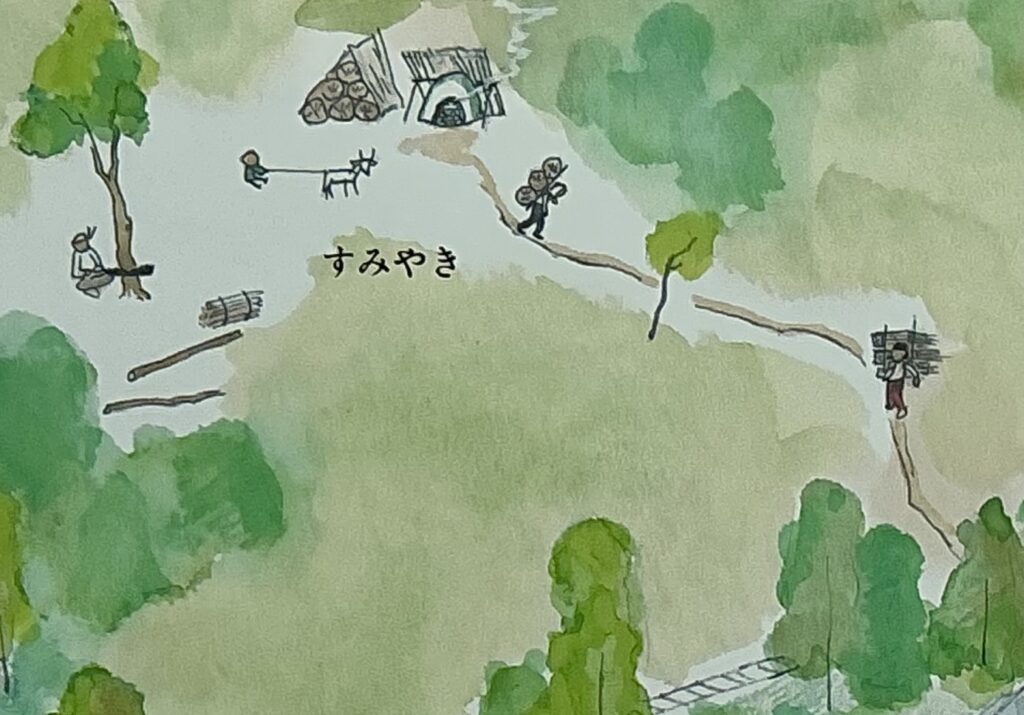

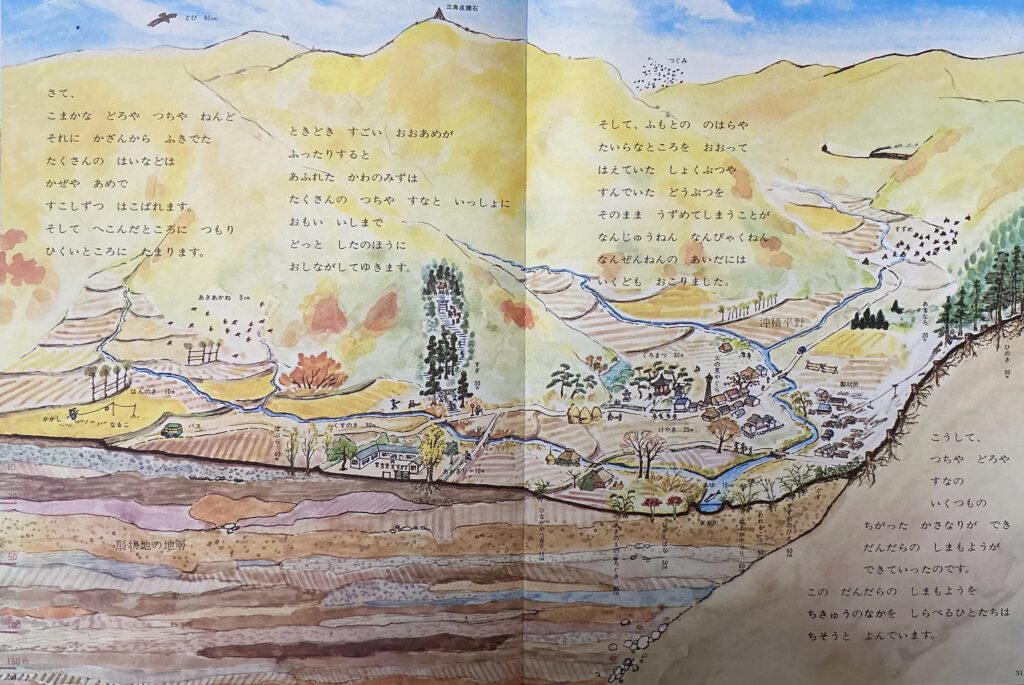

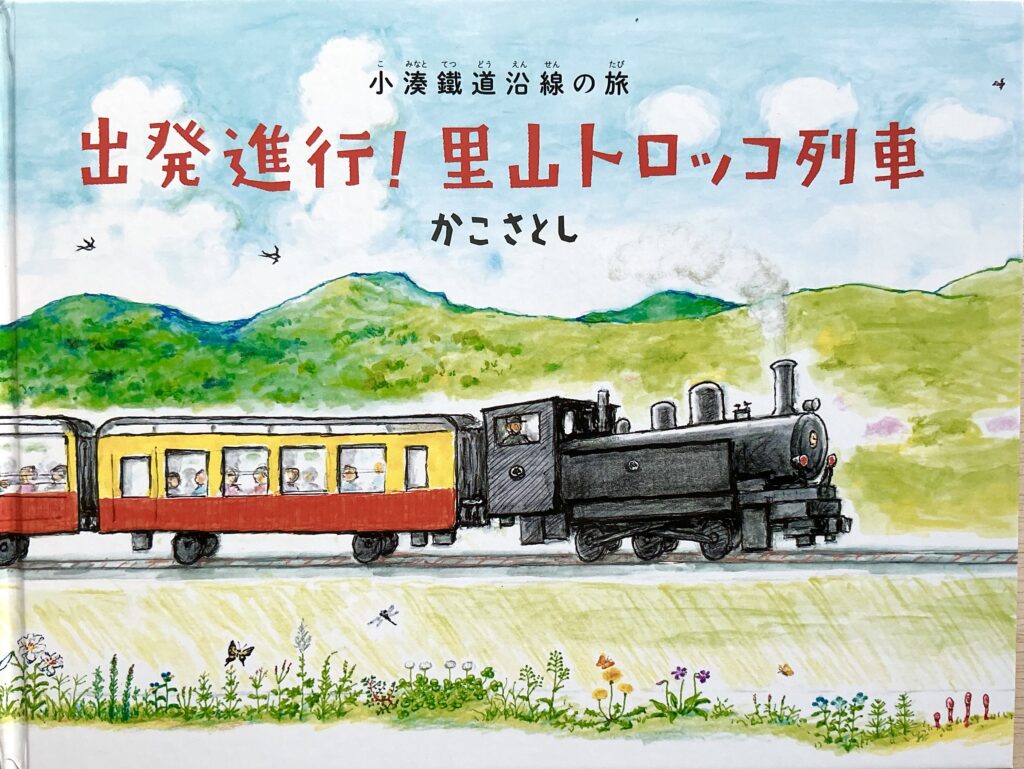

『出発進行!里山トロッコ列車』(2017年偕成社)

小湊鐵道を走るトコッロ列車の各駅や周辺に伝わる歴史や自然など盛り込んだガイドブックのような絵本です。

実は不思議な偶然が重なって誕生した幸運な絵本なのです。心休まる里山の風景をお楽しみください。

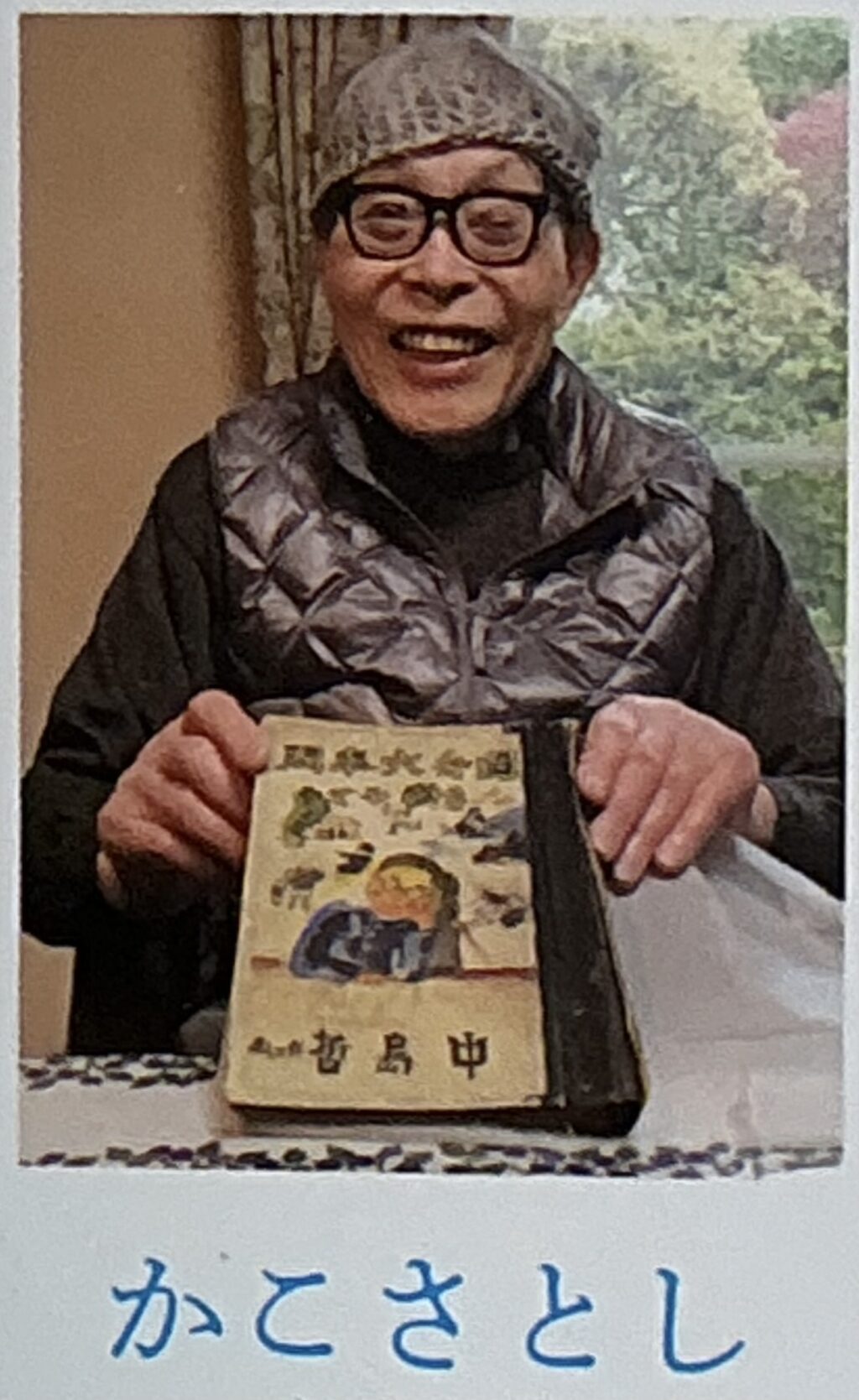

絵本ではありませんが『かこさとし童話集』(偕成社)にも電車や汽車が登場するお話しがあります。

第8巻にあるのは「あおくんぽっぽ あかくんぽっぽ」。表紙の絵にもなっていますが、小さなお子さん向けの読み聞かせ・語り聞かせにピッタリの元気が出てくるお話しです。

表紙の汽車は黒いのですが…

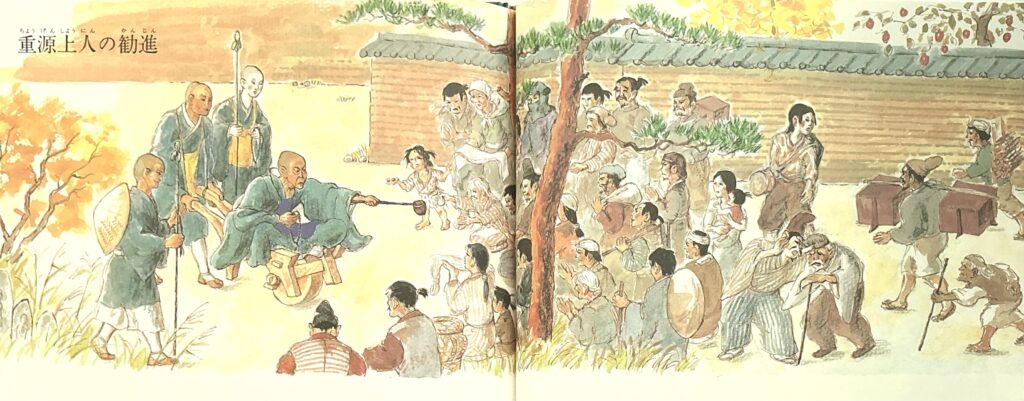

第7巻の「トンネルの童話」、第8巻の「流れていったきしゃぽっぽ」は電車や汽車にご興味がなくても、大人の方にぜひお読みいただきたい、かこさとしの名文です。短いながらもその中に独特の世界が広がっています。

お乗りになりたい電車はありましたでしょうか。

かこさとしの文学性を感じられる作品「トンネルの童話」

「流れていったきしゃぽっぽ」はその感性のみずみずしさに打たれます