2021年2月26日〜4月11日福井県ふるさと文学館 加古里子特集展 宇宙とどうぐ

ナビや通信など人工衛星のお世話になっていることを忘れるほど現在では当たり前のことですが、世界初の人工衛星打ち上げは1957年、日本の国産衛星の成功は1970年でした。

半世紀を経た現在、宇宙にある衛星の数は8000以上とも言われ、各国が競って打ち上げをしていた頃を知っている筆者にとっては、その数の多さとその半数以上が機能を停止している宇宙ゴミの状態ということに驚かざるをえません。

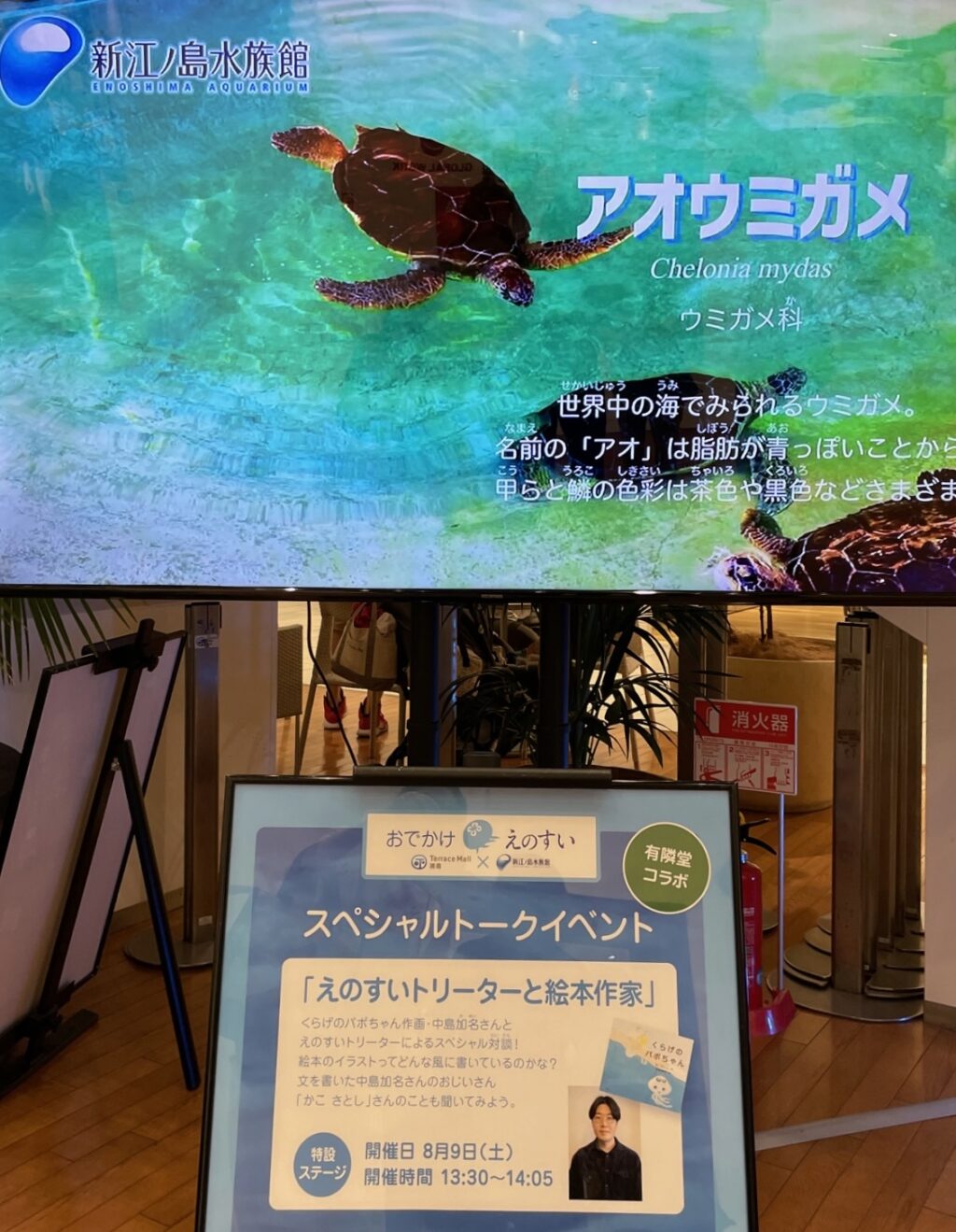

最近は宇宙ゴミにならないよう、燃え尽きる木製の衛星打ち上げも計画されているとか。そしてこの3月には福井県が日本初の県民衛星を打ち上げます。それに因んだ展示「福井県民衛星打ち上げ記念 加古里子特集展 宇宙と道具」が福井県ふるさと文学館で始まりました。

その模様がNHK福井で放映されました。以下でどうぞ。

人工衛星

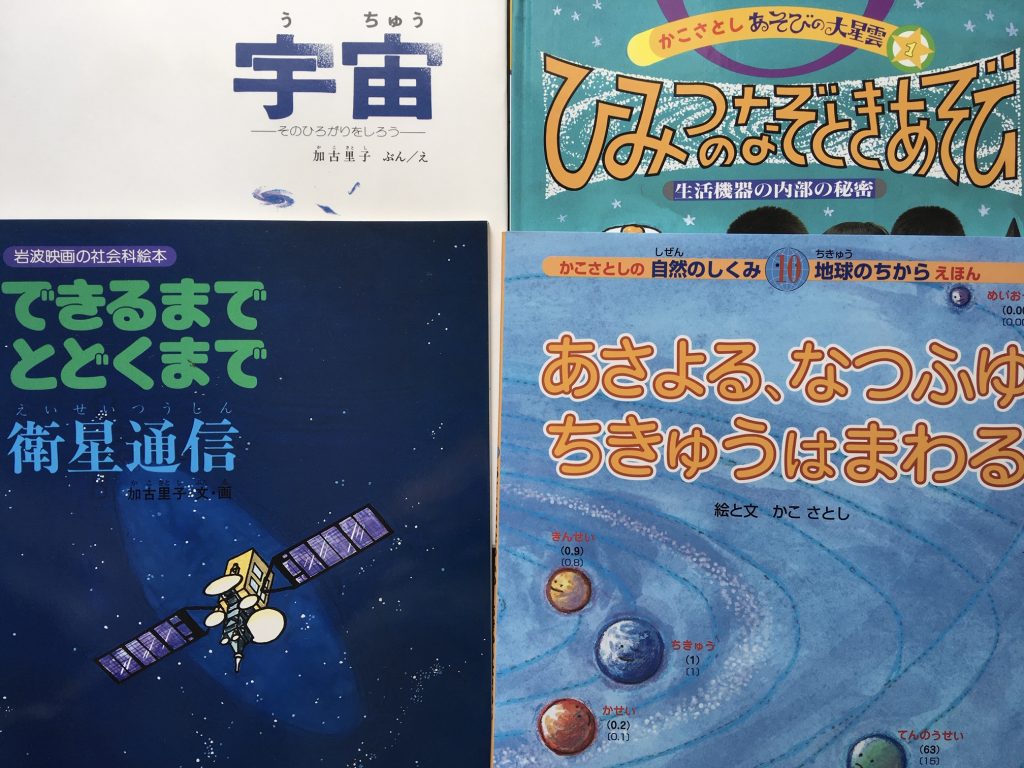

衛星といっても地球を周回するものから、探索のため他の星に向かうものなど様々ですが、かこ作品ではどんな本に登場するのか見てみましょう。

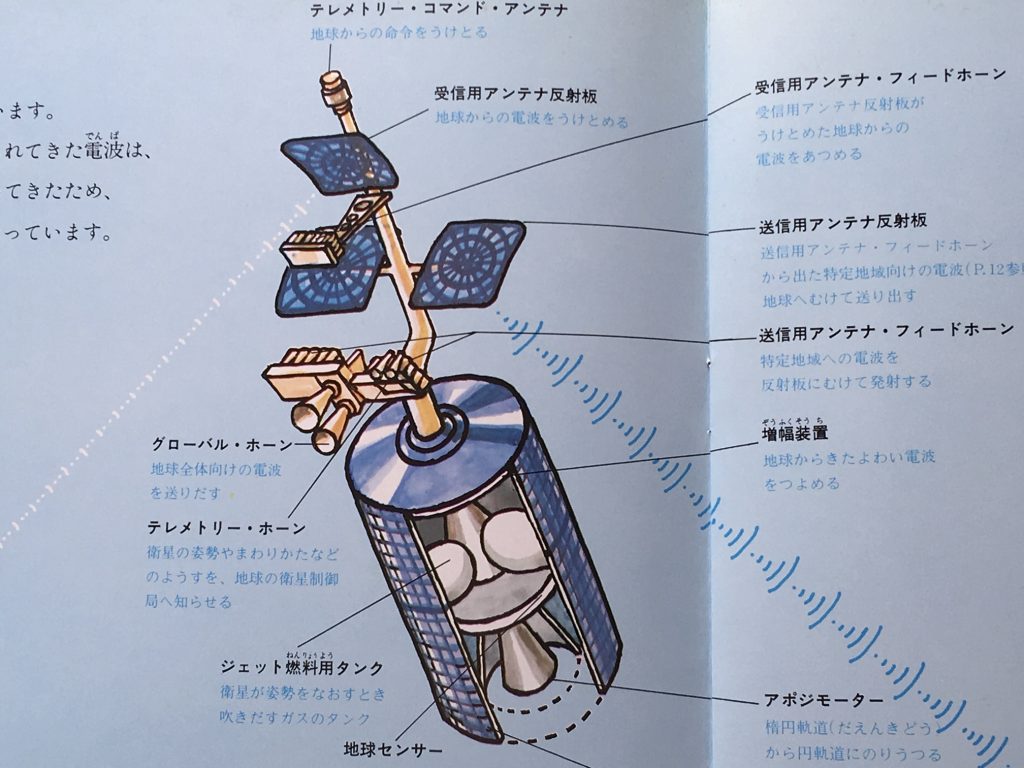

『できるまで とどくまで 通信衛星』(1979年みずうみ書房・上)よると 初期の衛星の寿命は2年もなく、アポロ11号の月面着陸を中継したインテレサット3号の寿命は5年間でした。この本の最後には次のように書かれています。

(引用はじめ)

これからも、通信衛星は世界をむすぶ”塔のないアンテナ”として、宇宙に浮かぶ電波の中継基地として、ますます活躍することでしょう。

(引用おわり)

この時代は、各家庭ではテレビのアンテナを屋根の上に立てて電波を受信していました。そして現在は通信衛星や気象衛星にとどまらず、軍事衛星や科学衛星も地球の周りを回っています。

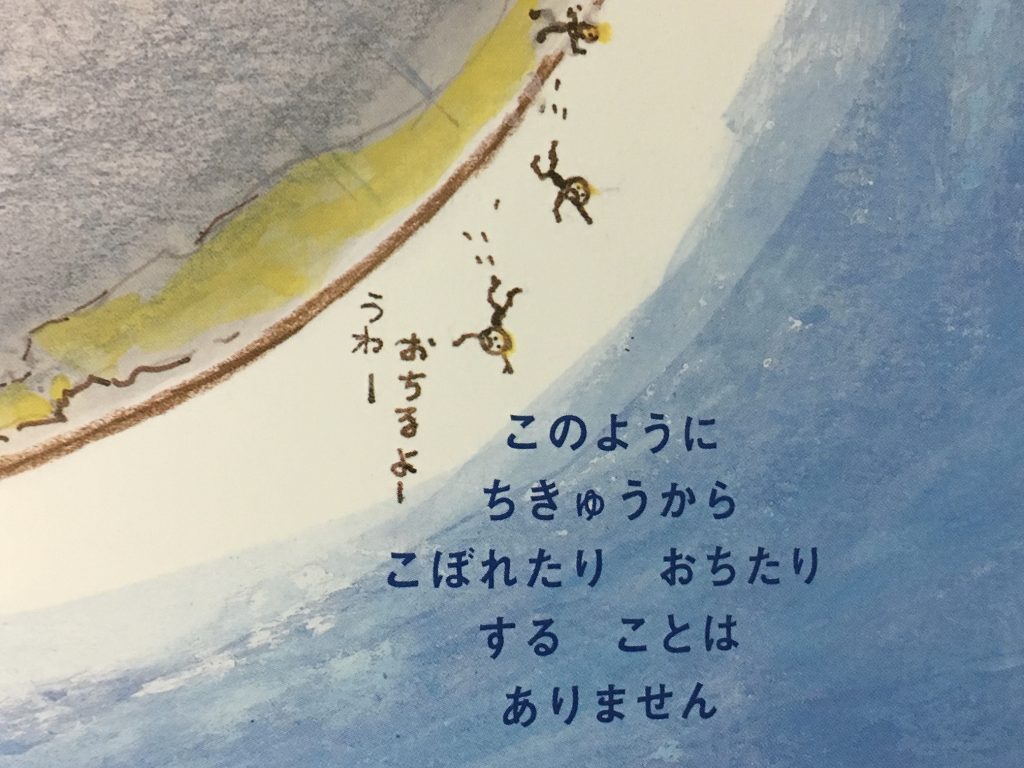

球形である地球の裏側の人や物が落ちてしまわない理由は引力があるからで、その引力のおかげで地球の近くであれば宇宙でも地球の周りを回って落ちることがないのです。ユーモラスな絵(上)とともに説明しているのは『あさよる、「なつふゆ ちきゅうはまわる』(2005年農文協)です。

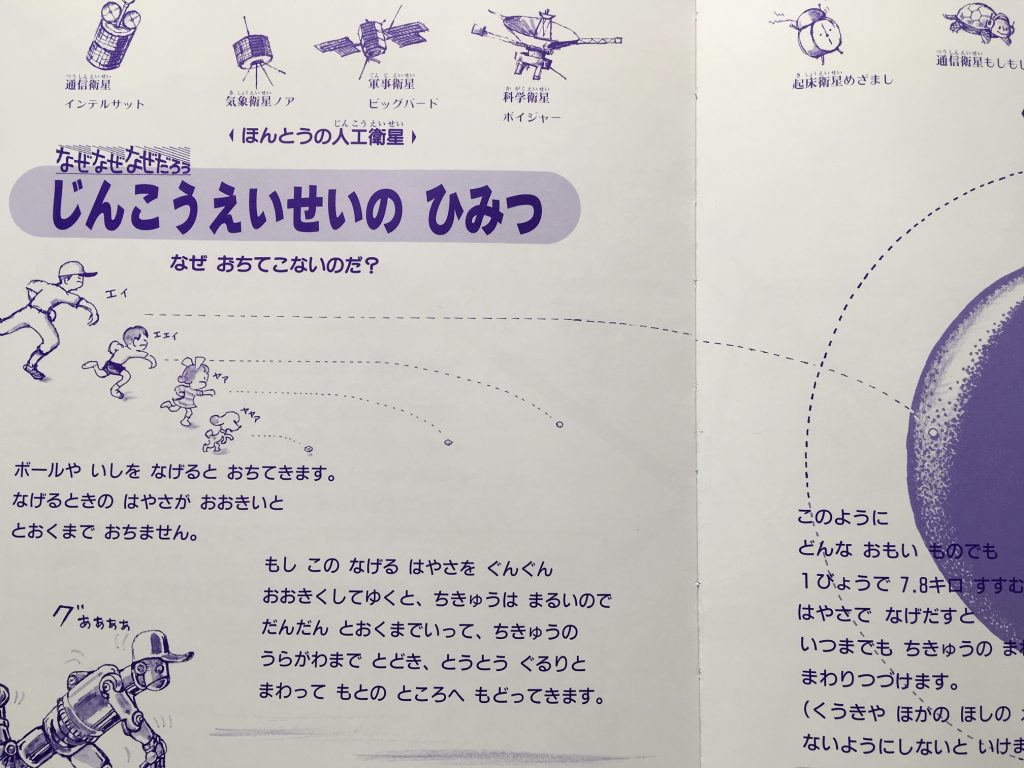

『遊びの大星雲 1ひみつのなぞときあそび』(1992年農文協・上)〈じんこうえいせいのひみつ〉には、

「どんな おもい ものでも 1びょうで7、8キロ すすむ はやさで なげだすといつまでも ちきゅうの まわりを まわりつづけます。(くうきや ほかの ほしの えいきょうが ないようにしないといけません。)」

とあります。

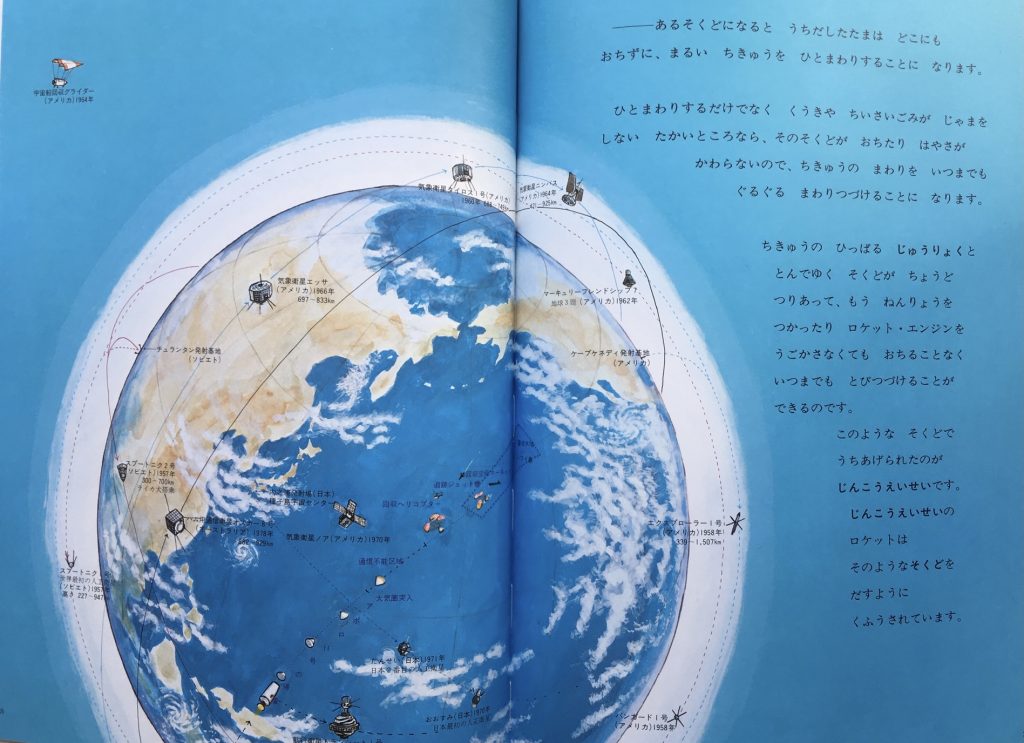

さらに詳しい説明があるのは『宇宙』(1978年福音館書店・下)のこの場面。左上に小さく見えるのは宇宙船回収グライダー(アメリカ・1964年)で、左下方が世界最初の人工衛星スプートニク1号です。

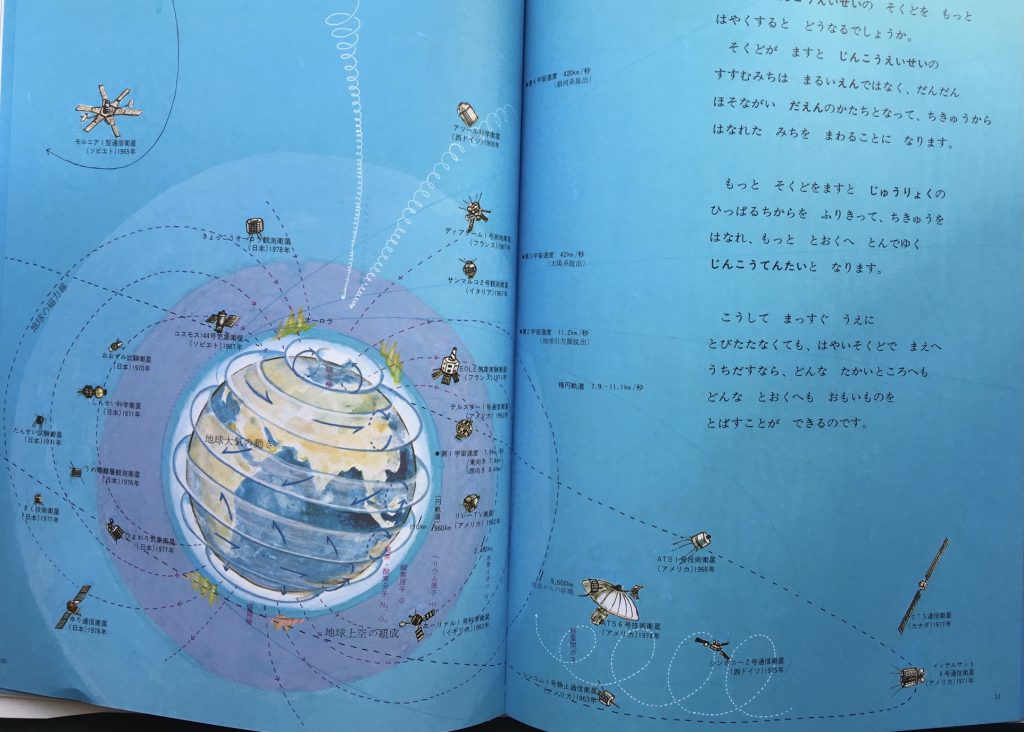

人工衛星が地球を回る速度をさらにあげると、「じゅうりょくの ひっぱるちからを ふりきって、ちきゅうを はなれ、もっととおくへ とんで」ゆき、他の星の周りをまわって観測することができるようになります。『宇宙』の話はまだまだ続きますが、人工衛星の追跡はこの辺でおわりといたします。

肉眼でも見ることができる人工衛星。宇宙からこの地球を見下ろしたらどんなことを感じるのでしょうか。

*福井県民衛星は2021年3月22日に無事打ち上げ成功したそうです。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る