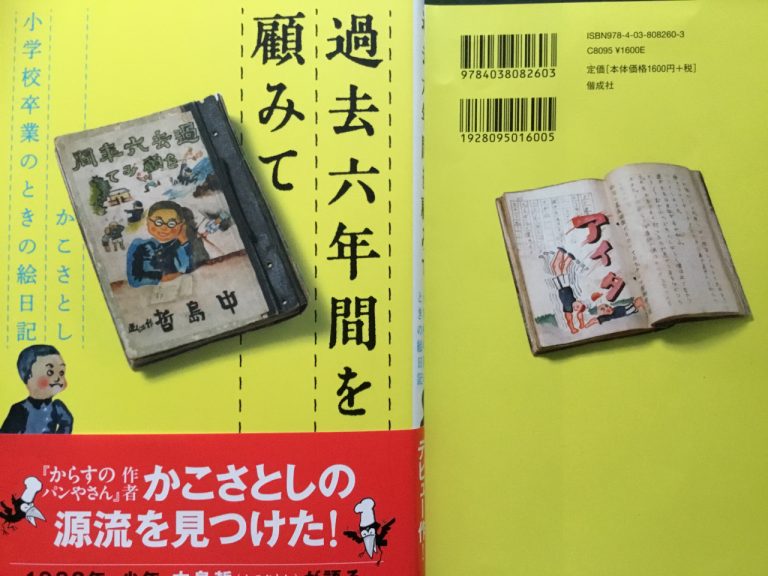

2018年3月13日かこさとし最新作『過去六年間を顧みて』(偕成社)出版

かこさとし92歳の誕生日を目前にしての新刊は小学校卒業記念に作った絵日記「過去六年間を顧みて」を題名も絵もそのままに読みやすく現在の仮名遣いで印刷し、さらにその時代背景やかこの思い出話を加えた比類ない本。かこさとしを知る新たな一冊が誕生しました。詳しい内容はすでに様々なメディアでご紹介されている通りです。是非、お手にとって80年前のかこさとしに会って下さい。

かこさとし92歳の誕生日を目前にしての新刊は小学校卒業記念に作った絵日記「過去六年間を顧みて」を題名も絵もそのままに読みやすく現在の仮名遣いで印刷し、さらにその時代背景やかこの思い出話を加えた比類ない本。かこさとしを知る新たな一冊が誕生しました。詳しい内容はすでに様々なメディアでご紹介されている通りです。是非、お手にとって80年前のかこさとしに会って下さい。

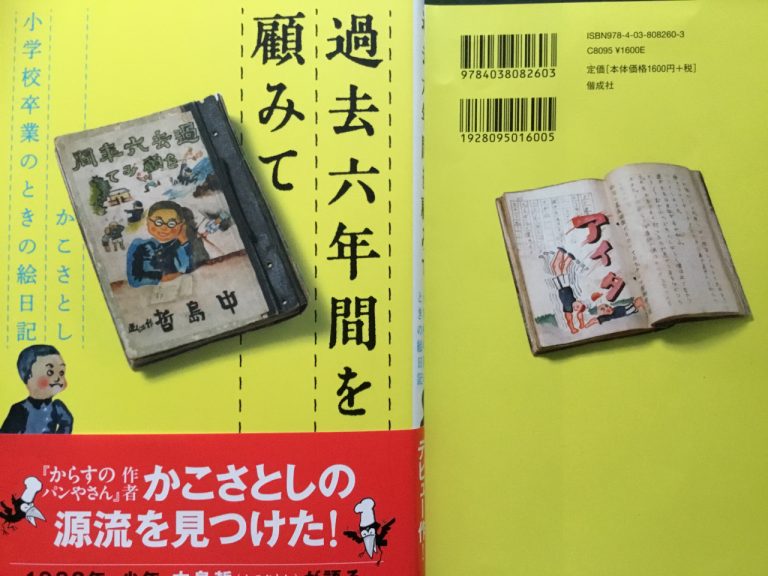

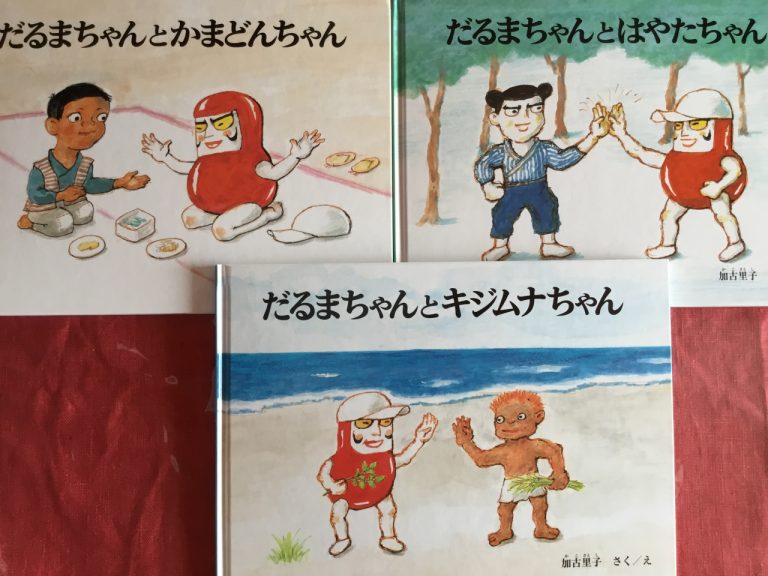

2018年3月に92歳となる、かこさとしがどうしても伝えておきたい思いを込めて描いた3作品が一挙に刊行されます。身体に不自由がありながら描いた絵ですが、著者のメッセージをうけとっていただけたら幸いです。

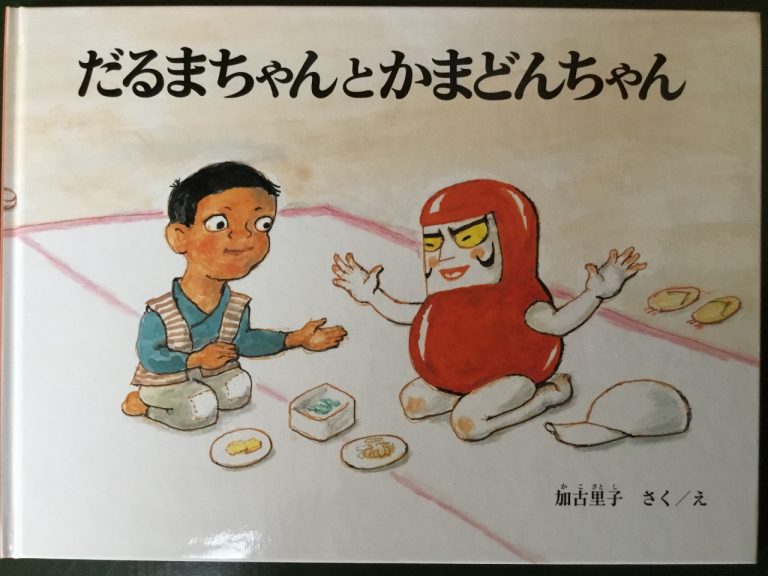

『だるまちゃんとかまどんちゃん』(2018年福音館書店)は、女の子たちのおままごと遊びに入れてもらっただるまちゃんが、不思議な「かまどんちゃん」と友だちになります。以下のような「作者のことば」があります。

(引用はじめ)

東北地方の岩手、宮城の旧家のカマドの近くに、大きな目玉でにらむ、土または木で作られた異様な顔面がかけてあって、料理のゆげや、すすにけぶっているのが見られます。これは、この家をたてた折、左官屋さんや大工さんが、家の火難よけ、魔よけとしての守り神、すなわちカマド神*として作ったものだそうです。暗い台所のすみで、目立つことなく、黙々じっと家の危険から守っているこの陰徳異形の幼児形を今回は「かまどんちゃん」として、だるまちゃんの友だちになってもらいました。

また、私が幼少時、ままごとの座で受けた過分(!)な接待のあれこれを思い出しながら、2011年3月11日の東日本大震災と津波に被災された方々への鎮魂と慰霊、そして原発事故への警鐘の念をこめて作品とした次第です。

*カマドの神の別称・・・かまがみさま、かまどんさま、おかまさま

(引用おわり)

「かまどんちゃん」と同じく東北地方に題材を得て作られたのが『だるまちゃんとはやたちゃん』(2018年福音館書店)で、その経緯が作者のことばにあります。

(引用はじめ)

平安時代、西暦の1150年ごろ、近衛天皇の命を受けた源頼政が、従者猪早太(いのはやた)と共に、京都東三条で、頭が猿、胴が狸、尾は蛇、四肢が虎、鳴き声がトラツグミという怪鳥鵺(ぬえ)を射落したと伝えられています。福島のお母さんの集まりで、この怪鳥鵺退治の武勇伝の主人公・源頼政ではなくその従者を郷土玩具としていたので、その九百年後の子孫はやたちゃんに、こんどのだるまちゃんの相手役となってもらいました。

また桃源郷*やエレホン国*、ユートピア*など、何れも再訪できない「架空の境」だったのにならって、夢か幻の間に、東西南北延三百の化物たちをみてもらうことにしたわけです。

東日本大震災と福島原発事故の被災された方々への鎮魂と慰霊のこころをこめてーーー

*何れも名作で描かれた「この世」にあらぬよき所。エレホン国は、バトラーの作品に描かれた「nowhere(どこにもない)の逆読みの架空国名。

(引用おわり)

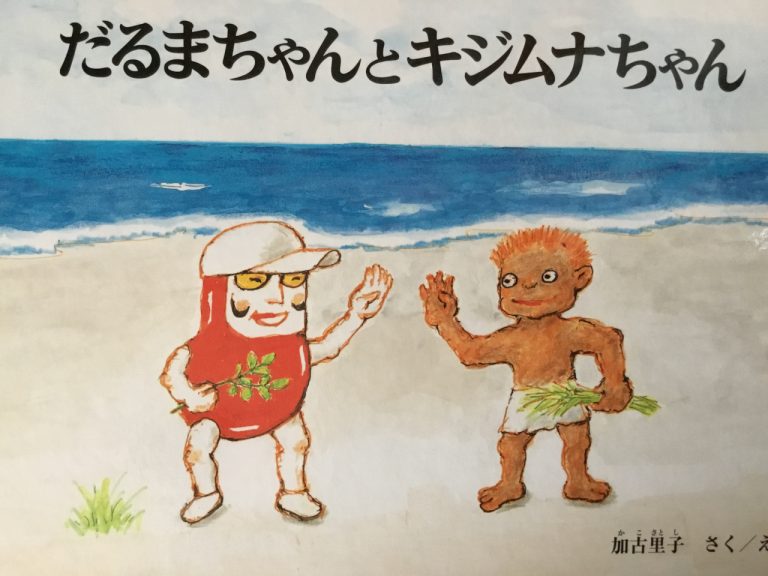

印象的な青い海を背にだるまちゃんと一緒にいるのが「キジムナちゃん」。沖縄を舞台にした物語です。

作者のことばをご紹介します。

(引用はじめ)

沖縄の島々は、日本の他の地域とは違った歴史と習慣に包まれた所です。そうした伝承の一つにニライカナイという、海のむこうの守護神への憧憬と行事がそれぞれの島に残っています。また、アマノジャクみたいなキジムナーと呼ばれるイタズラっ子は、ブナガヤ、ブナガイ、マジムン、カナマザ、フルファガ、フイジムン、ミヤマグ、カナマガなどの名で、それぞれの島の民話に登場します。今回だるまちゃんの相手に、「キジムナちゃん」の名で登場してもらったのは、こうした古い伝承への敬意と、戦中戦後、今なお続いている沖縄の方々のご苦労に対してのささやかな謝意と、同志的応援のつもりです。受けて頂ければ幸いです。

(引用おわり)

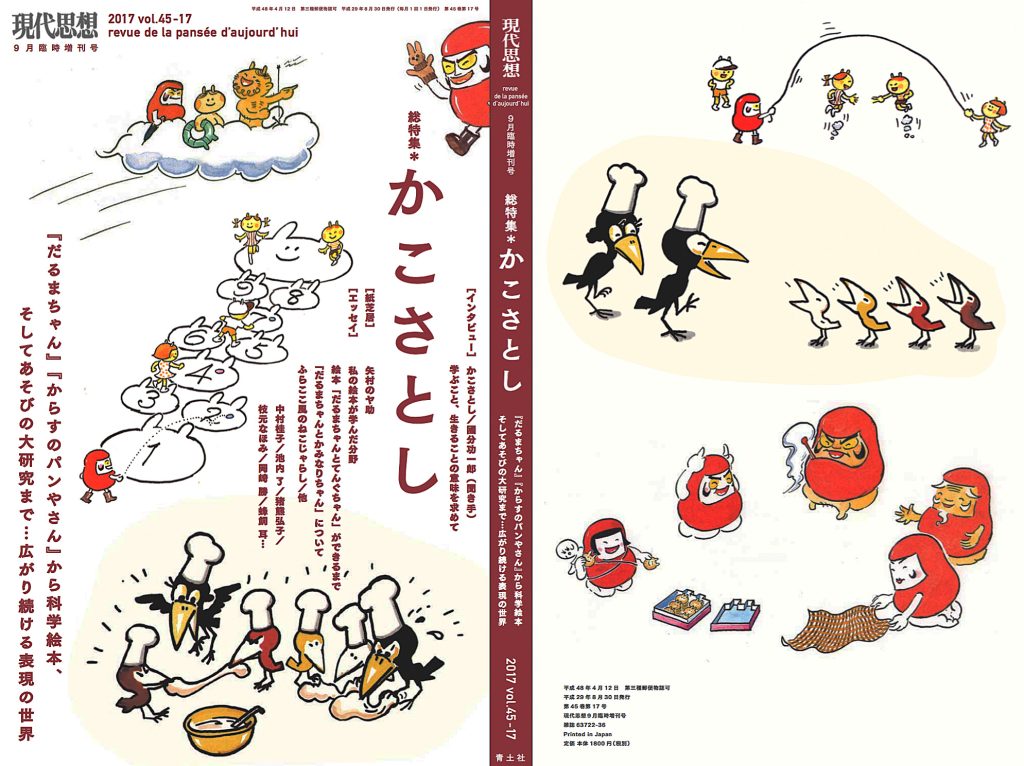

だるまちゃん誕生50周年の今年、かこさとしの特集が続いています。キャラクターたっぷりのMOE(白泉社)、豪華フルカラーの写真が見事な別冊太陽(平凡社)、科学絵本を専門家のエッセイで読み解く文芸別冊(河出書房)に続き、「現代思想」が総特集を組みました。

國分功一郎氏によるインタビュー、様々の分野の専門家がユニークな視点でかこさとしの思想に迫るほか、初公開の絵も。

詳しくは以下をご覧下さい。

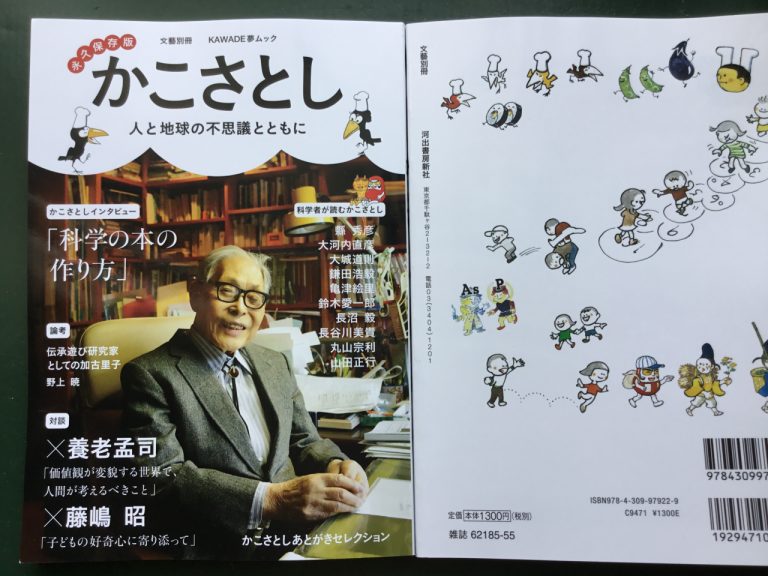

「かこさとしの科学絵本の魅力を、科学者である執筆陣と共に再認識する一冊」と紹介されているように、天文、地球、海洋、生物、化学、教育、経済などの専門家によるわかりやすい解説や指摘に納得したり驚かされたりで、絵本を改めて読み直したくなります。

養老孟司、藤嶋昭両氏との対談や「宇宙」を例に科学絵本の制作過程をかこさとしが語るほか、かこの思いが詰まった様々な言葉をご紹介しています。

今まであるようでなかった一冊を是非お読み下さい。

かこさとしの90年を集約した本書は、初公開のものを含め豊富な写真で作品とその創作にこめたねらいや願い、背景を深く探り時系列で浮き彫りにします。加古作品に流れる人生観、哲学がわかり易く紹介されているのが魅力です。

野村萬斎氏との対談や古くからの友人、作家・加賀乙彦氏や美術史家・辻惟雄氏によるエッセイに加え知人や家族による文章は、かこさとしの知られざる一端を垣間見ることができるでしょう。

写真入り略年譜、完全最新版著作リストは資料としても貴重で、絵本館情報も掲載され、まさに完全保存版というべき1冊です。

待望の新刊が出版されます。

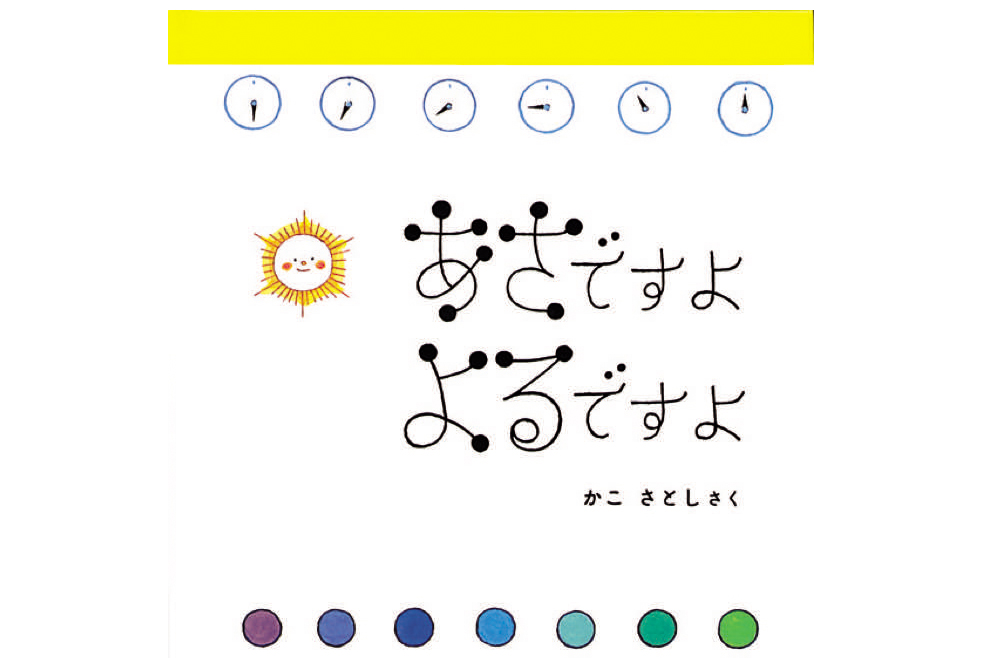

1986年に福音館書店年少版・こどもともとして発行され、その後1994年に特製版として限定販売され、隠れたファンが大勢いる本書です。愛くるしいえんどう豆の子どもたちの1日を追いながら、目に見えない時間や幼いお子さんたちが生活で身につける様々なことをかわいい絵を見ながらしることができます。

豆のまちの様子もたのしく、お豆のお父さんは著者そっくり。題字も加古の手書きです。ページの隅から隅までじっくりご覧ください。

下は裏表紙。

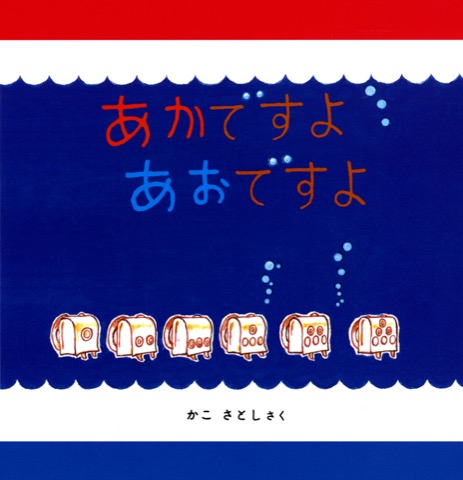

「あさですよ よるですよ」とともに、姉妹編ともいえる「あかですよ あおですよ」が出版されます。

1995年10月にこどものとも・年少版として、また2003年に特製版として好評のなんともユーモラスなお話。

デザインも新たになった表紙にはふしぎなランドセル? ぶくぶくと泡が出ていて、一体どういうことなのでしょう。裏表紙(下の写真)見ると⋯登場するのは、そう! タコです。

色というものを小さなお子さんたちに親しんでいただける楽しい絵本です。

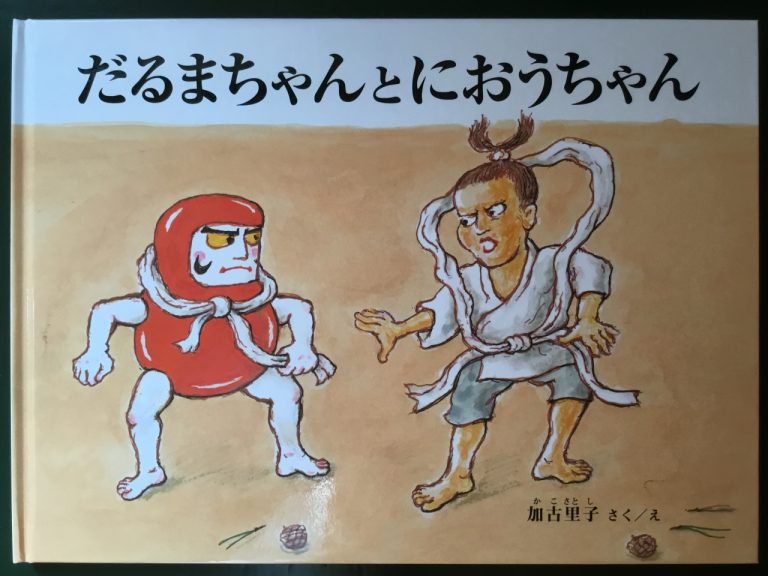

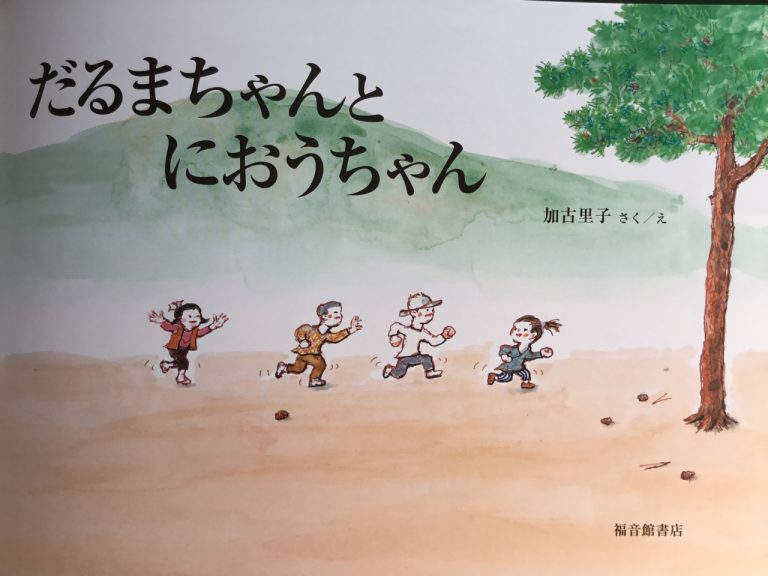

2014年7月に「こどものとも」7月号として福音館書店より刊行された「だるまちゃんとにおうちゃん」がハードカバーになって単行本として出版されました。だるまちゃんシリーズ8番目のお友だちは力もちのにおうちゃんで、お寺の境内で力くらべをしたりして遊びます。

この本に込めた著者の思いが、あとがきにあたる〈作者のことば〉にありますのでここに記します。

(引用はじめ)

1945年(昭和20年)4月、東京板橋の自宅を戦災で失った私の一家は、それから練馬、埼玉県入間、三重伊賀と仮設小屋を作って転々さまよい、ようやく宇治の地の借家に辿りついた時、敗戦となりました。私はまだ学生だったので、夏冬の休みに東京の下宿から満員の鈍行夜汽車で帰るのですが、戦火を受けていない黄檗山萬福寺の静かな境内が唯一のなぐさめとなりました。その折、蝉や松かさと遊ぶ子ども達に、よき未来を託するには何をすべきなのか思いなやんでいた若者の迷走の思いを、今回の作にこめた次第です。従って、現在は整備されているようですが、寺院の状況は当時の記憶に残っている様子を描きました。

(引用おわり)

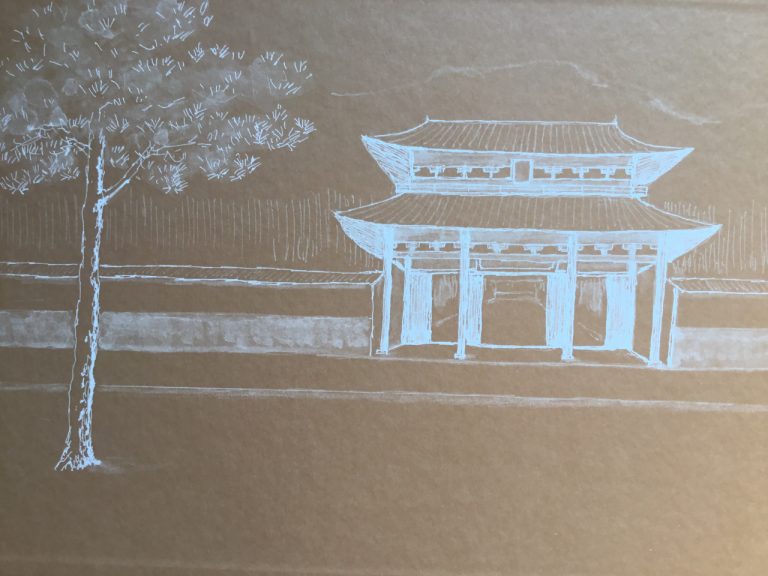

前見返し(上)には黄檗山萬福寺のシルエットが浮かびます。

著者が見た子供たちが遊ぶ大地の色は、戦争で一面焼け野原になった光景を見た著者の心にきっと深くしみたに違いないように、アスファルトに囲まれている現在の私たちには、違った意味でこの本の大地の色が心に染み入ってくるように思えます。

(下は、前扉です)

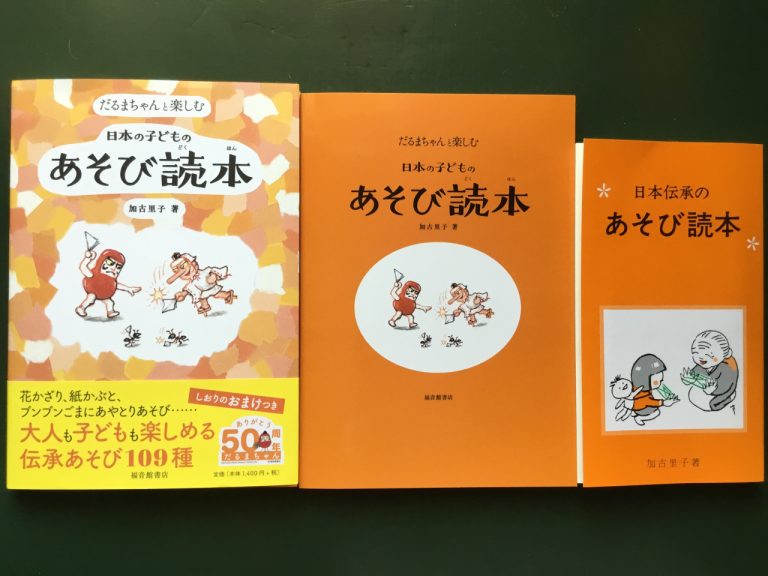

今でこそ加古の遊びについての著作は多数ありますが、この分野での第1作は「日本伝承のあそび読本」(1967年 福音館書店・写真右側) でした。当時は高度成長期で古いものは時代遅れと見なされ新しい物を取り入れる風潮が強まる中、その流れに疑問を抱く人々の心にこの本は受け入れられテレビや新聞で取り上げられ話題作となりました。

それからほぼ半世紀が過ぎ、だるまちゃん誕生50周年を記念して装いも新たに、だるまちゃんを案内役にこの本が刊行されることになりました。写真左側がカバー、カバーを外すと(写真中央)、前作のイメージを残した色合いの表紙にだるまちゃんとてんぐちゃんの遊ぶ姿です。

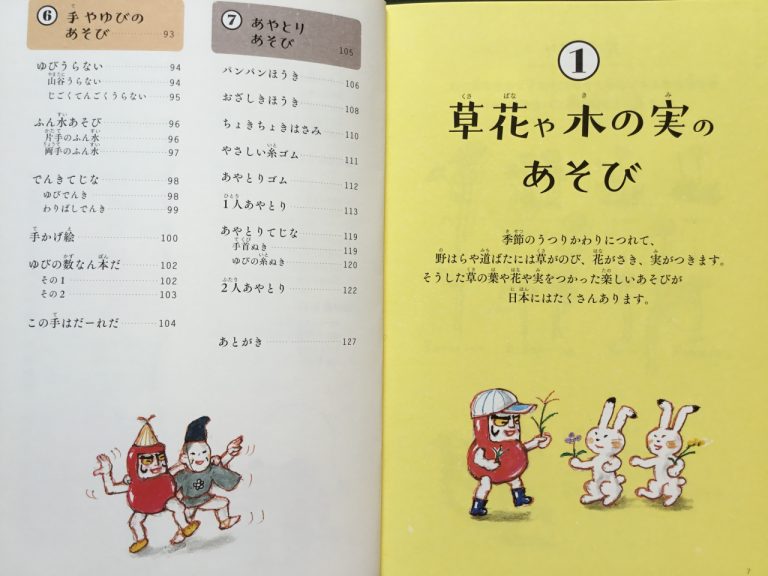

内容は、①草花や木の実のあそび ②紙をつかうあそび ③いろいろ工作のあそび ④絵や形をかくあそび ⑤野はらや広場でのあそび ⑥手やゆびのあそび ⑦あやとりあそび の7項目に分けられた109種類のあそびの紹介です。カラフルな絵と図でわかりやすく、漢字にはかながふってありますのでお子さんだけでも楽しむことができます。

下は目次と①草花や木の実のあそびの最初のページです。

前書きをご紹介します。

(引用はじめ)

この『日本の子どものあそび読本』は、昭和42年(1967年)に出した『日本伝承のあそび読本』を新しくしたものです。元の本は新書版の小型でしたが、戦争や敗戦の混乱で、消えつつあった日本の子どものあそびの復興を目指し、多くの方の応援をいただき、版を重ねてきました。

しかし、 50年も経っている現在、子供たちの成長と未来にふさわしい内容、題材、記述になるよう選びなおし、書き改めました。前書と同様のご愛用をお願いしてご挨拶といたします。

卒寿九十歳を迎える日 加古里子

(引用おわり)

上の写真(前見返しの一部)のように前見返し、後見返しにはだるまちゃんとなかよしさんたちが元気よく歩いているところです。実はこの絵は2017年8月に整備が完了する予定の福井県越前市武生中央公園のシンボルとして大きな壁画になりますのでどうぞご期待ください。

あとがきを記します。

(引用はじめ)

以上で『だるまちゃんと楽しむ 日本の子どものあそび読本』は終わりです。この本の前書『日本伝承のあそび読本』は1色刷り200ページに、12項目84種類のあそびが入っていましたが、この本はA5版大でカラー刷り、128ページに7項目109種類を収めました。

日本の代々の子どもが磨きあげて伝えてきた珠玉のあそびをのこしながら、材料が入手できなかったり、不適なものを整理してよき成長に不可欠な外遊びを加えました。また、前書がそれまでになかった「あやとり図解」を掲載したことにより、その後のあやとりブームを誘出した記念として主要なものを収録しておきました。どうぞそうした諸点が未来に生きる子どもの成長に役立ってほしいというのが、この書のねがいです。

(引用おわり)

尚、原文では全ての漢字にふりがながありますが、ここでは省きました。

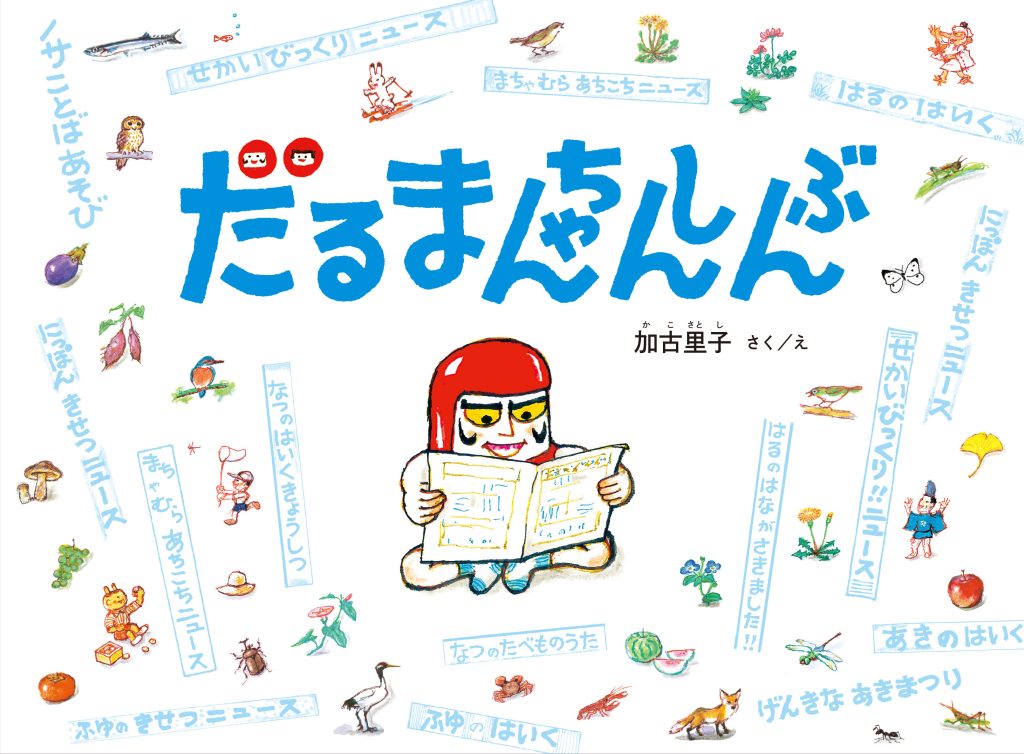

だるまちゃん新聞社から、だるまちゃんしんぶん(略称だるしん)が発行されます。

春、夏、秋、冬の号の4枚が絵本の中にはいっています。みなさんがよーくご存知のだるまちゃんのお友達のニュースや新しいお友達も登場します。

このしんぶんは、「たのしい なごやかな こころと、さわやかな ちえと ちからを もってもらえるよう、くふうしました。」と編集長のだるまちゃんは語っています。せかいびっくりニュース、にっぽん きせつニュース、まちやむら あちこちニュースやなぞなぞなど、そして季節の花や生き物の絵もあり、全部ひらがなとカタカナのみで書かれています。

下は、だるしんへんしゅうぶの様子(裏表紙)です。