かこさとしゆかりの地

かこさとしの生まれ故郷は現在の福井県越前市です。

小学校2年生の6月10日に東京に引越すまで、自然の中で存分に遊んだ日々は生涯の宝となりました。

市内では一度引越しをして、最後の一年ほどは現在のハピラインふくいの武生駅の裏側に住んでおりました。

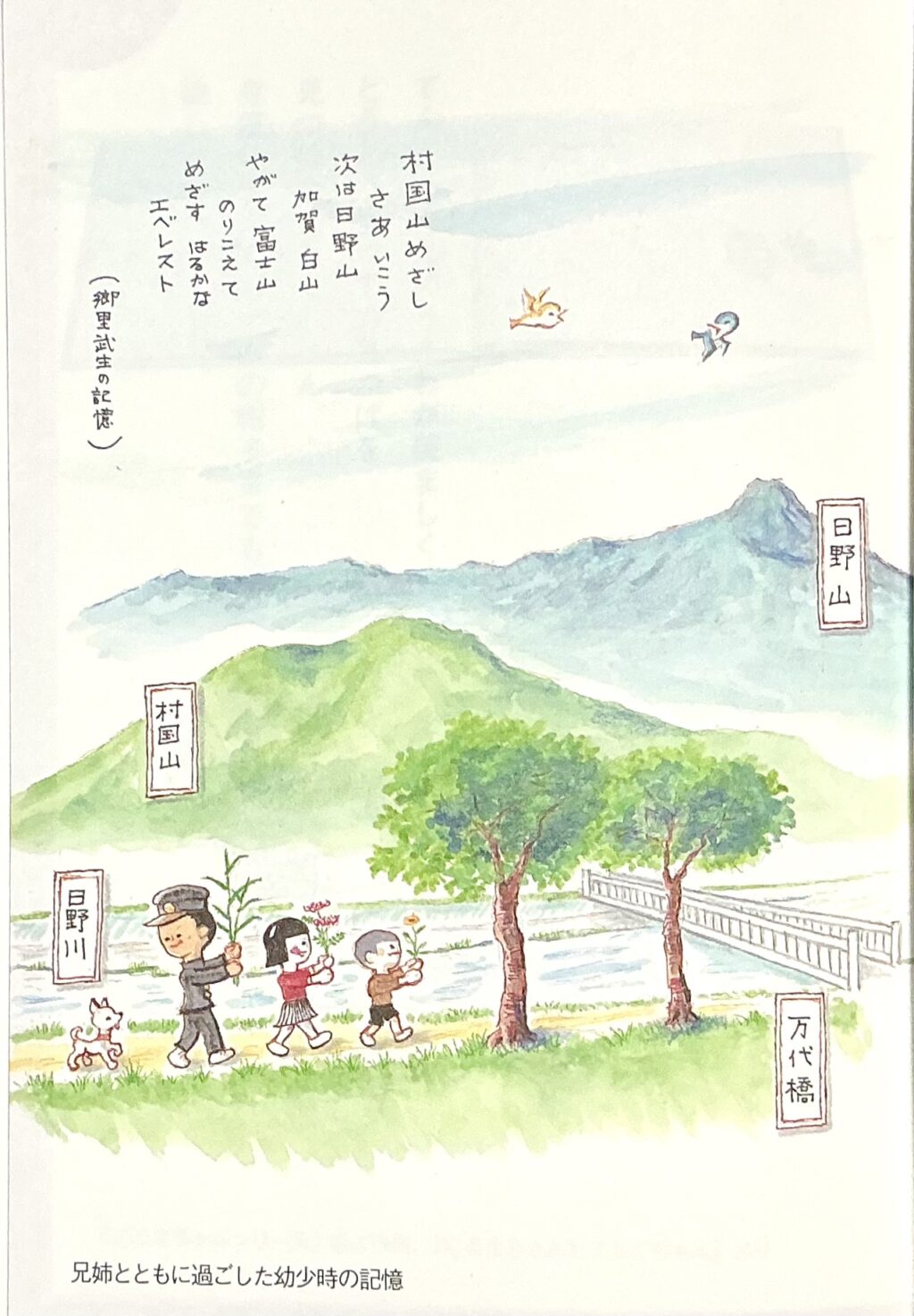

郷里武生(たけふ)の記憶と題する絵には兄姉と幼い加古の姿、『未来のだるまちゃん』より

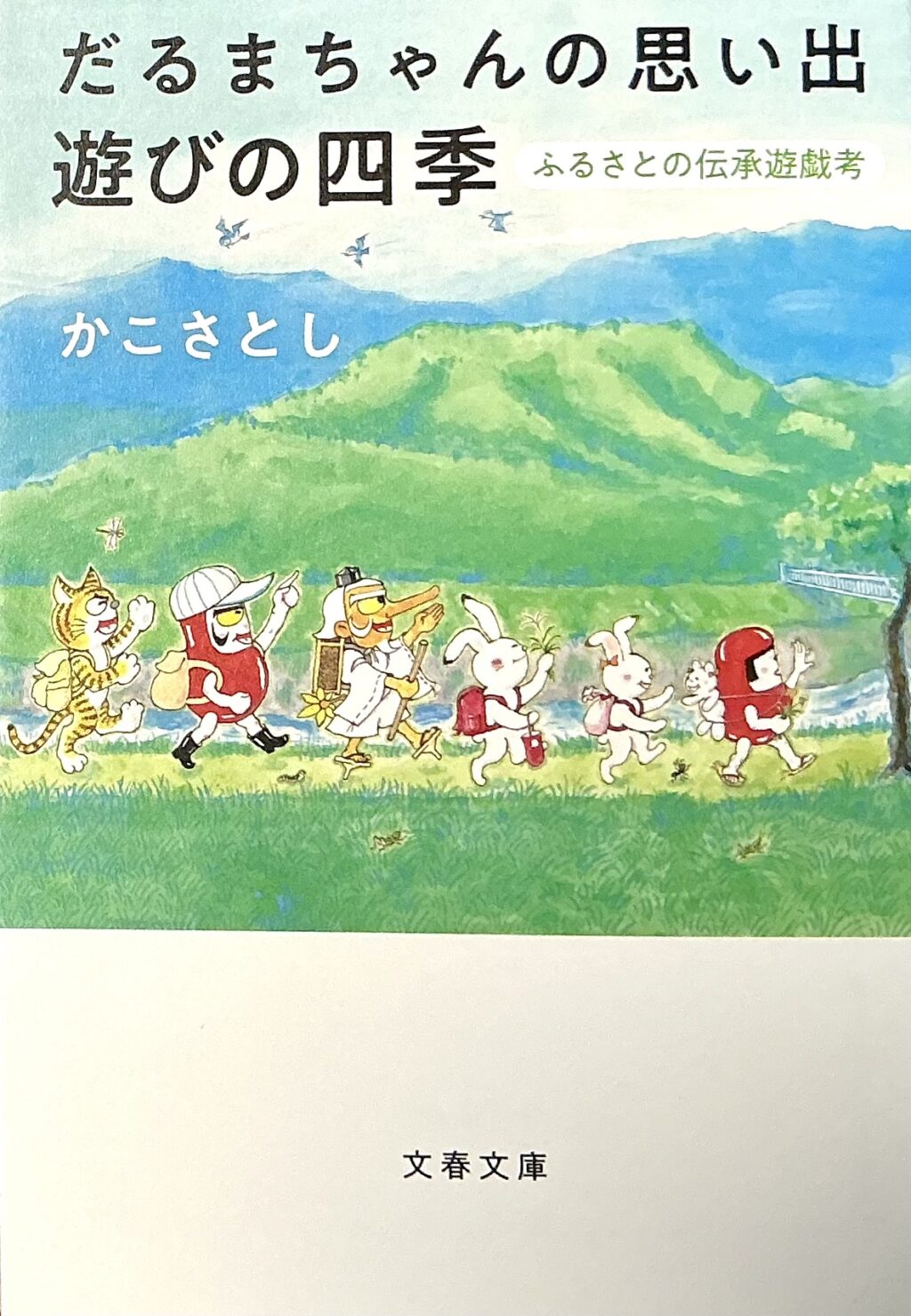

『だるまちゃんの思い出 遊びの四季』はエッセイト賞受賞の名文、幼い日々の克明な記憶に驚かされる

東京では、4年生1学期までは板橋の借家に住み、近所のあんちゃんとの出会いによって、絵を描くことへの興味が一層膨らみ、生涯の師匠と語っています。

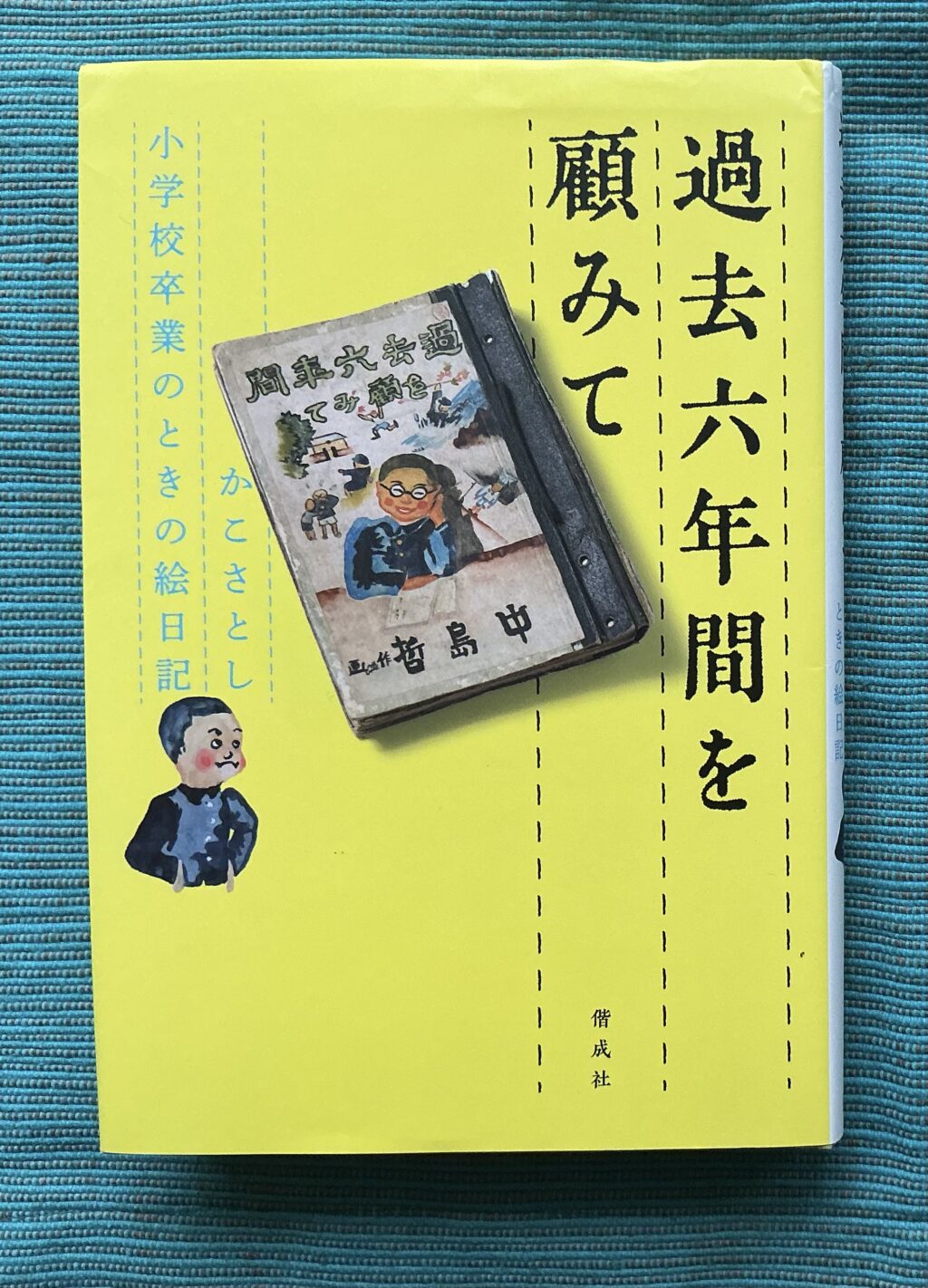

その後、兄の歯科医院開業に合わせて板橋の中で転居、戦争で焼失するまでそこに住みました。この場所については『過去六年間を顧みて』(2018年偕成社)に手書きの詳しい地図が掲載されていますので、お近くの方がご覧になれば現在のどのあたりかお分かりになることでしょう。

5年間の中学校生活は次第に戦時色が強くなり、配属将校から航空士官になることを勧められますが、視力が弱く体格検査も受けられず、高校に進学します。

高校2年生になると寮に住まい勤労動員で三交代で働らき、3年生はなく、切り上げで卒業。帝国大学に入ったものの空襲で板橋の家を失い、父親の郷里三重県に疎開し、そこで8月15日の玉音放送を聴きました。

9月から大学が再開され、住むところもないまま東京に戻り、あちらこちらに居候しながら大学を卒業。化学会社に就職し東京や川崎にあった社員寮に住んで勤務しました。結婚を機に現在の川崎市幸区に住み、セツルメント活動を1970 年藤沢に転居するまで続けました。

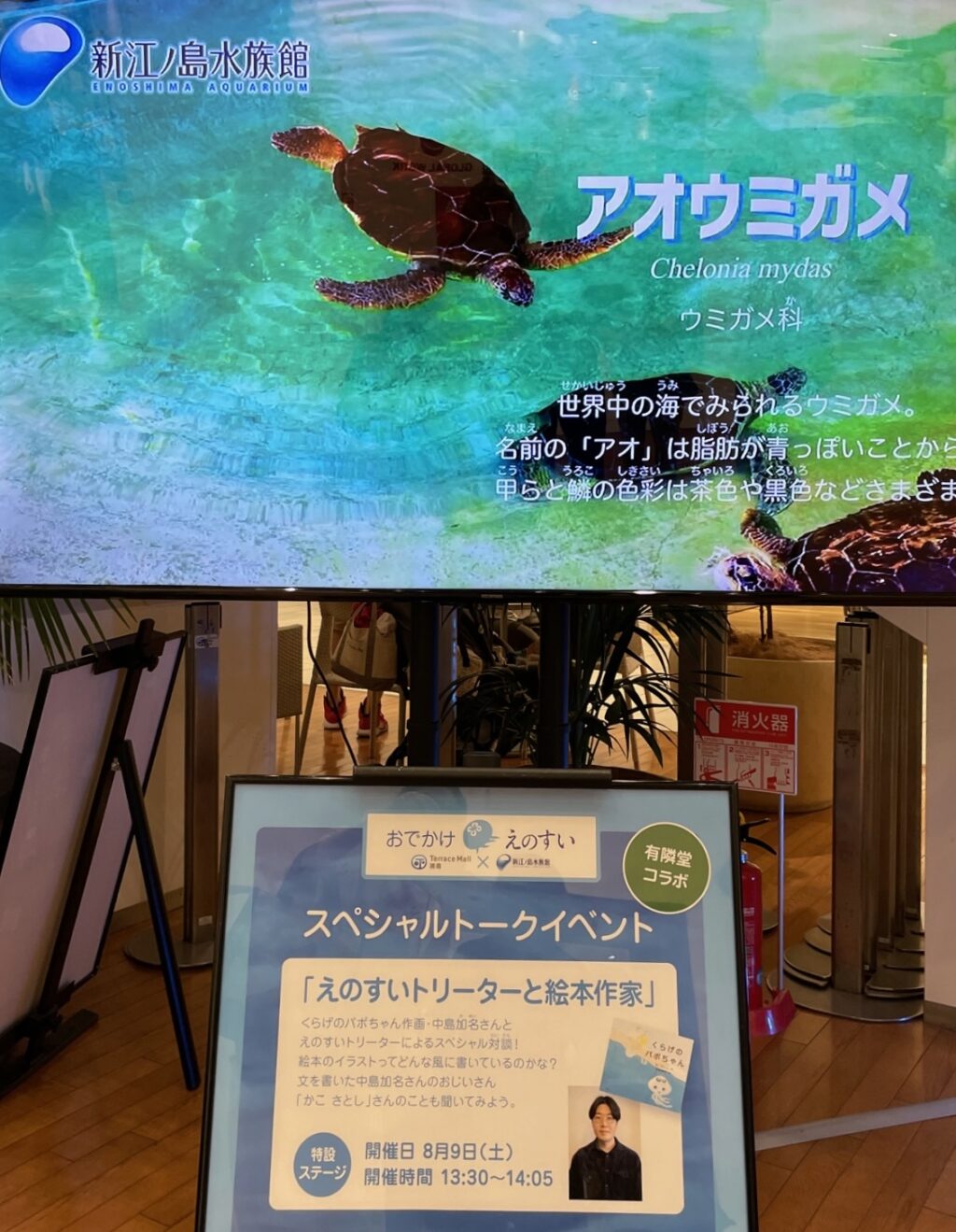

こうして藤沢には、亡くなるまで50年近く住んだことになります。

ですからかこさとしのゆかりの地は福井県越前市、東京の板橋、川崎市幸区、そして藤沢の4カ所といえます。

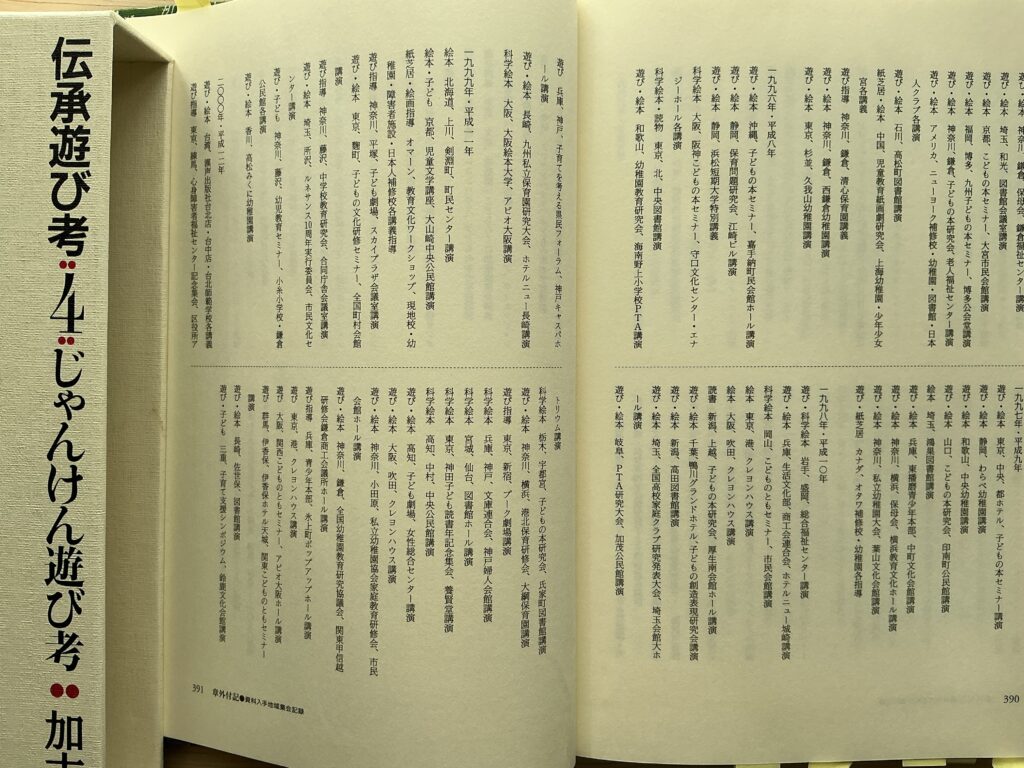

しかしながら、加古は会社を辞めてから全国各地に講演に出かけ伺っていない県はないと申しておりました。きっと皆さまのお近くにも行ったに違いありません。その活動を通して『伝承遊び考』(小峰書店全4巻)に収録されている、今では知ることができない貴重な資料を集めることができました。

その最後の巻『じゃんけん遊び考』には、加古が訪れた1000会場を超える場所についての記載もあります。もしかしたら皆さんの町のお名前があるかもしれません。ゆかりとは言えないかもしれませんが、機会がありましたら巻末のリストにお近くの場所がないか探されてはいかがでしょうか。

27ページにわたる講演会のリストには日本のみならず海外での講演も

生誕100年にちなみ ゆかりの地川崎でイベント

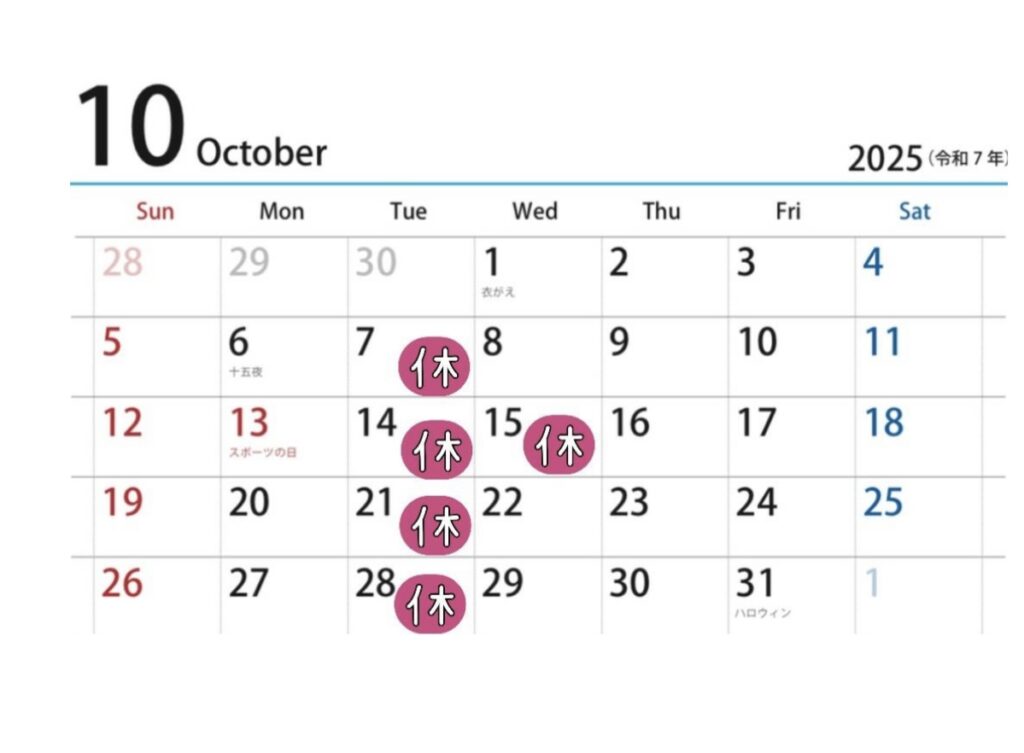

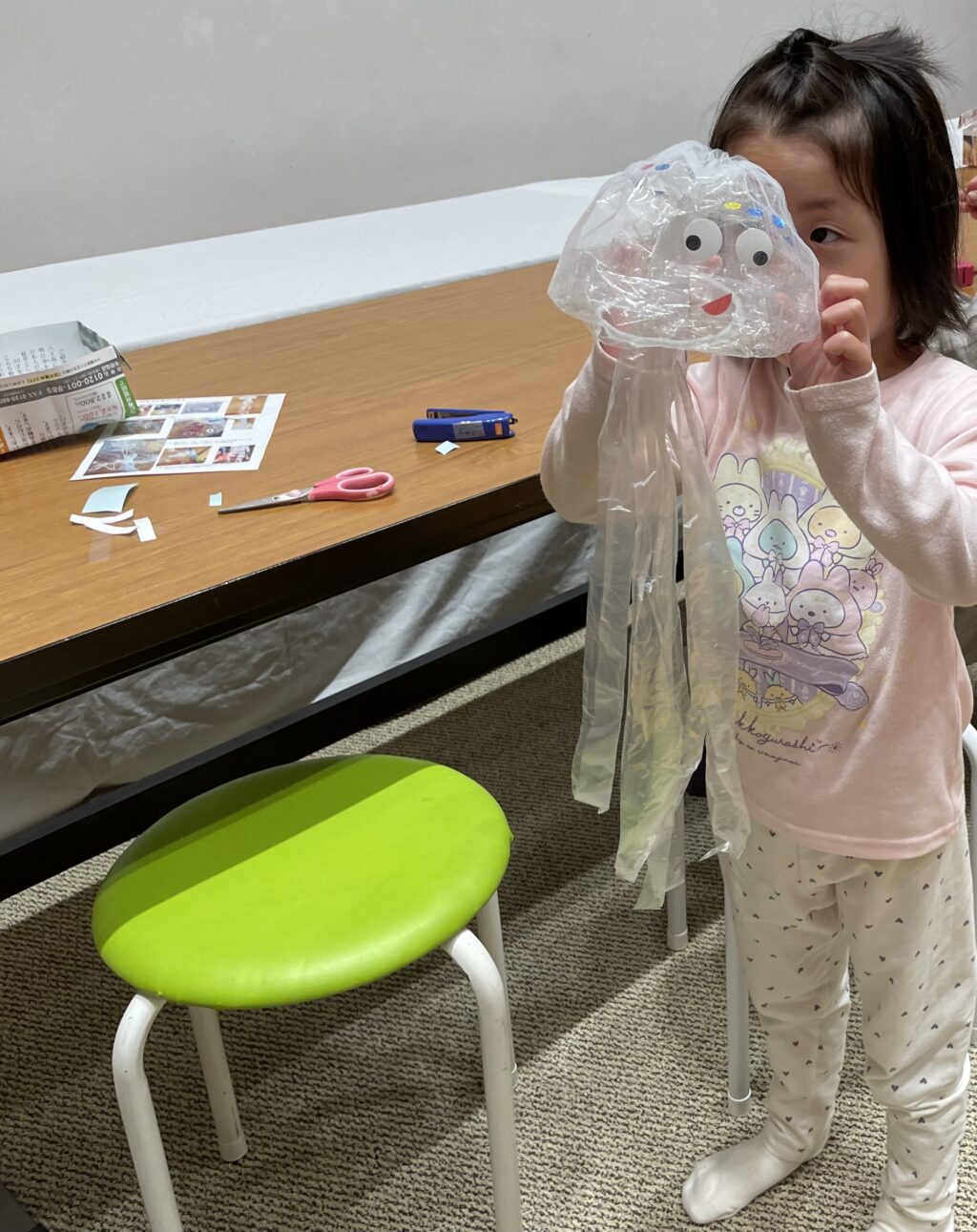

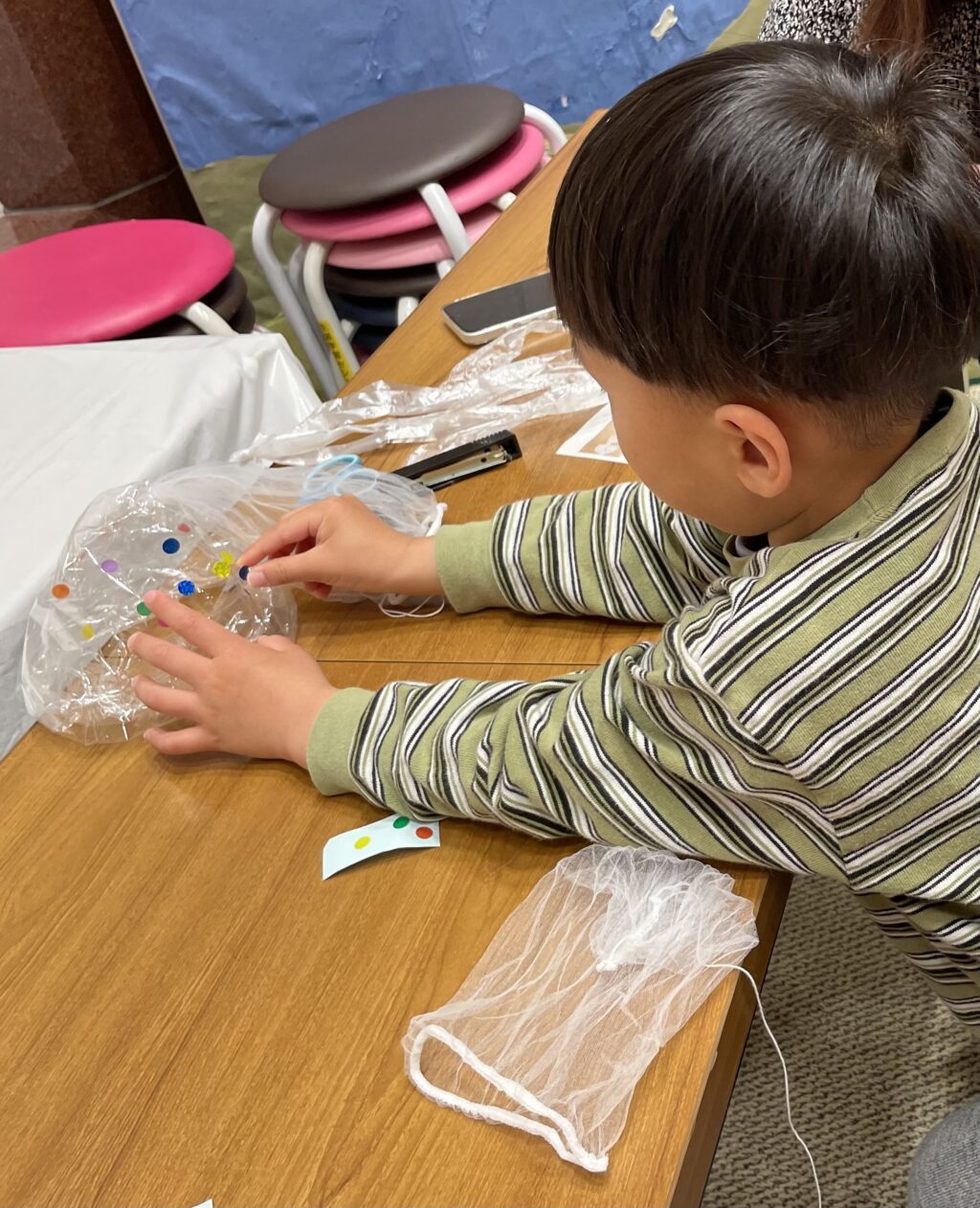

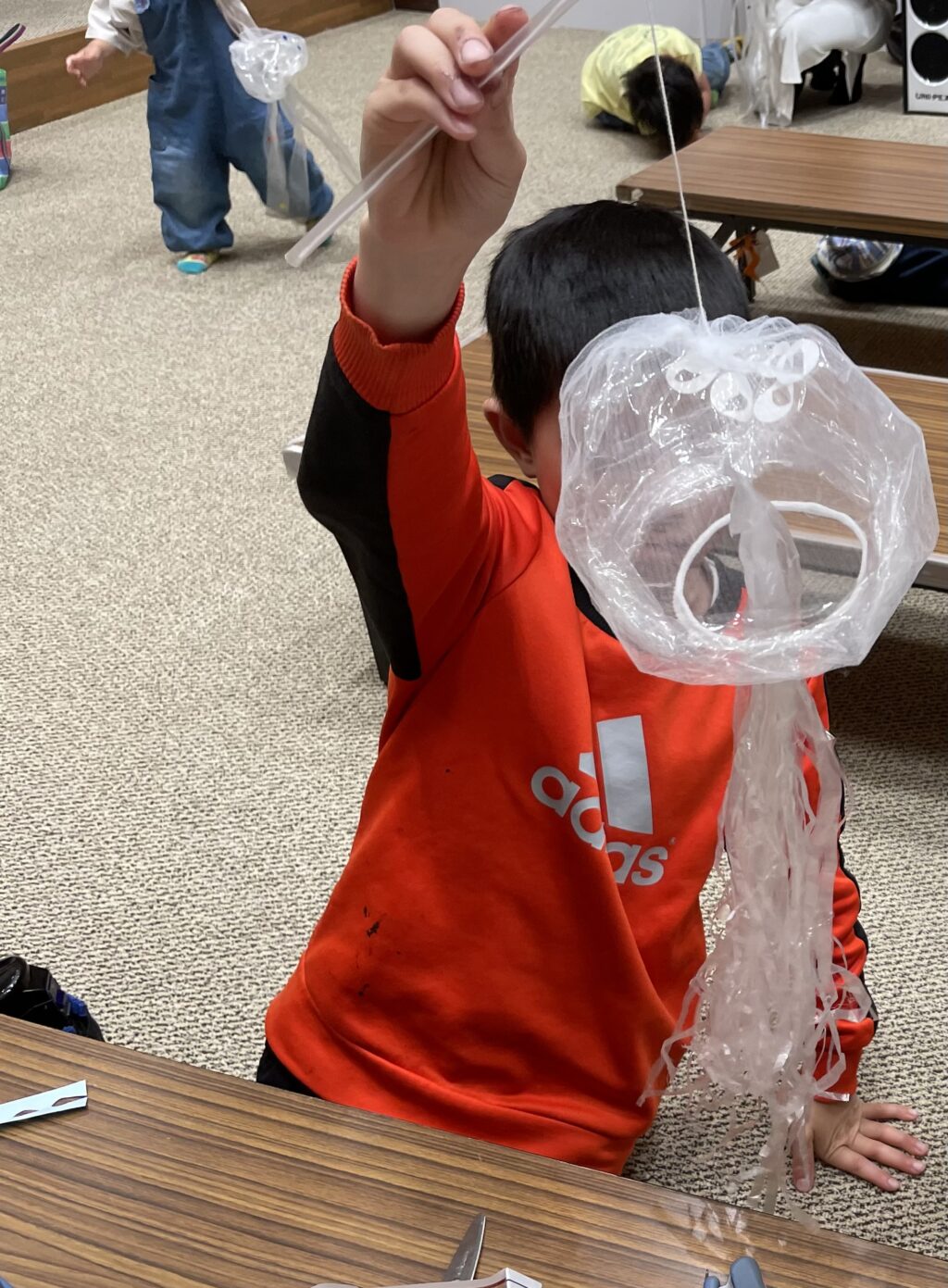

川崎市幸区はゆかりの地として、これまでも広報やセツルメント活動の中心的な場所だった三角広場での看板設置などに取り組んでいただきました。そして今年の生誕100年に合わせて、地元のみなさんが準備を重ねて、幸区の三角広場でお祝いの集をすることになりました。

日時:3月1日(日)10時〜15時

場所:幸区古市場第2公園(古市場1-45)

内容:読み聞かせ、クイズラリー、こども向けゲームなど。

雨天時は地域子育てセンターふるいちば(古市場1-1-3)で実施

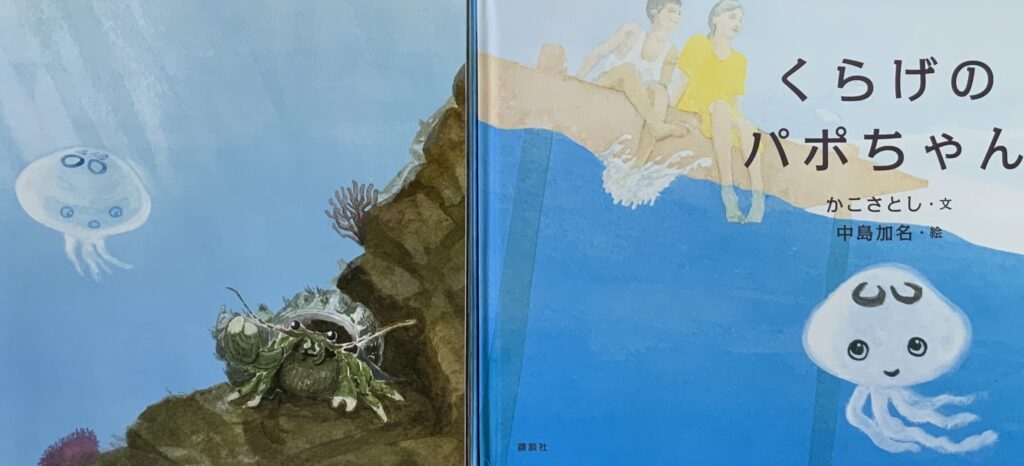

越前市ふるさと絵本館では100周年記念展示を通年で開催中

4月20日まではゆかりの作品に焦点を当てて展示、4月24日〜8月31日までは

かこさとし作品の中から受賞作を中心にご紹介する予定です。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る