こぼれ話

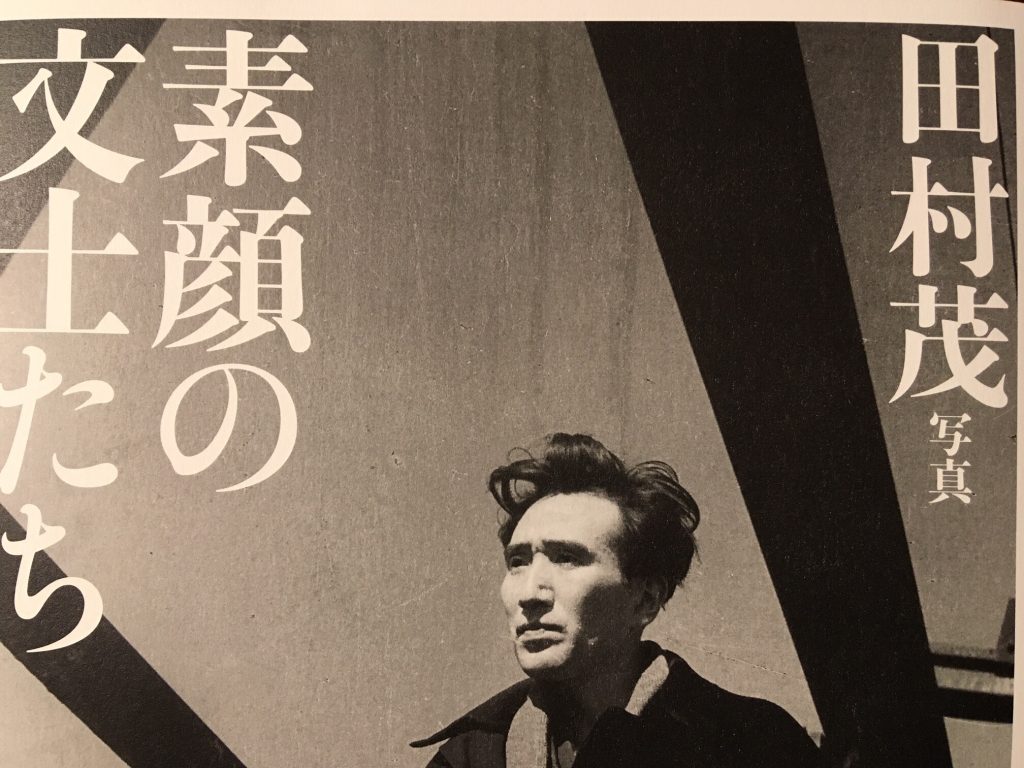

上は1970年代前半にかこさとしが描いた小さな自画像ですが、この度かこさとし49歳(1975年)の肖像写真が一冊の写真集に収められました。写真家・田村茂氏による『素顔の文士たち』(2019年河出書房新社・下)。膨大なネガから八年の歳月をかけて、田村眞生さんが茂氏三十三回忌に当たる本年出版されたものです。

あとがきによると茂氏は、この写真集の表紙を飾る太宰治の写真を撮影したことで知られていますが、それが代表作ではないとのこと。本の帯には〈骨太で存在感あふれる昭和の「顔」〉とあります。

志賀直哉、藤田嗣治、牧野富太郎、松本清張、三島由紀夫、湯川秀樹、川端康成、高村光太郎、谷崎潤一郎、手塚治虫、武者小路実篤。。。名前をあげればきりがない八十人の文士たちの顔には、今の時代には見かけない何かがあり、見入ってしまうほど惹きつけられます。

手にしているもの、着ているもの、背景、それら全てが、そこにいる人を知る手がかかりになりますが、その顔にまさるものはありません。モノクロの世界でありながらその陰影には色では伝えられないものを表現しているから不思議です。

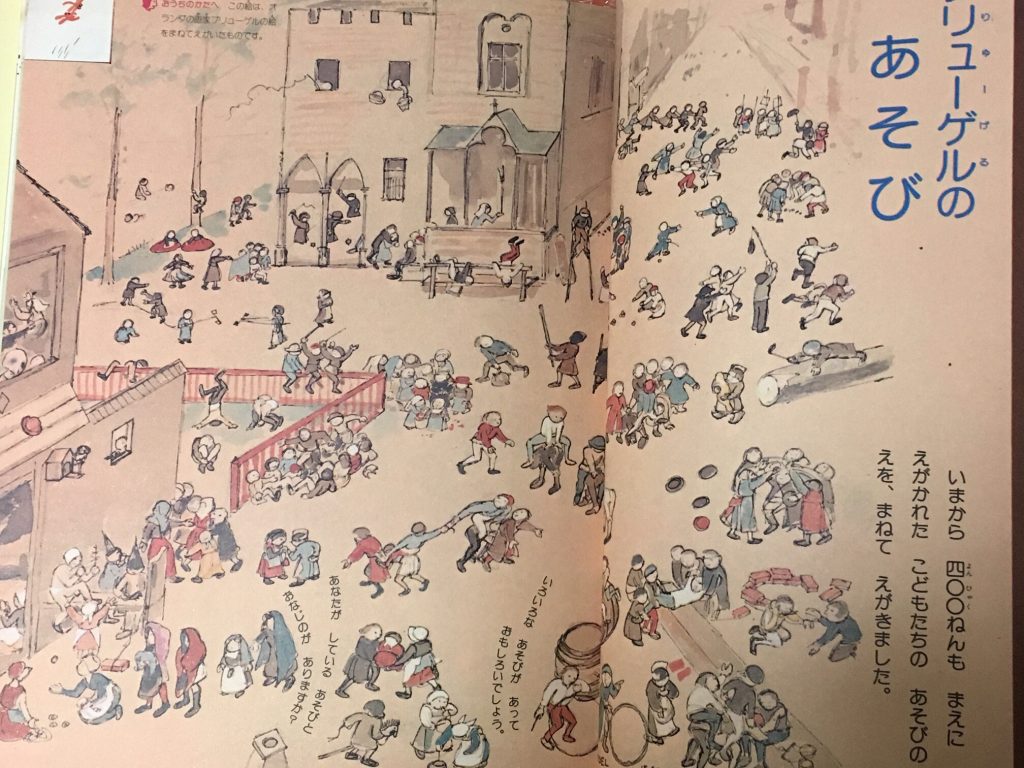

写真のかこはいつもの書斎に座り、右手にペン、ブリューゲルの画集をひろげ模写しているのは1560年に描かれた「子供の遊戯」。その絵はその年1975年8月に出版された『こどものカレンダー9がつのまき』(偕成社・下)9月5日のページに掲載されています。その日はオランダのブリューゲル村出身でその名を名乗ったブリューゲルの命日です。本文には次のようにあります。(原文はたてがき、漢数字にはふりがな)

(引用はじめ)

いまから 四00ねんも まえにえがかれた こどもたちの あそびの えをまねて えがきました。

いろいろなあそびが あって おもしろいでしょう。

あなたが している あそびと おなじのが ありますか?

(引用おわり)

最後の二文は遊ぶこどもの姿の隙間を縫うように書かれています。

ブリューゲルの画面には木登りをする男の子、鉄棒、竹馬、箒を手のひらの上に立たせてバランスをとっている子、馬とび、鬼ごっこ、お手玉、おみこしとおおよそ子どもたちがやりそうなことが描きこまれています。かこはそれらを模写しながら、きっとニヤニヤして「ああ、やっとる、やっとる」と心のなかで繰り返していたことでしょう。

写真集の中のかこの瞳はサラリーマンを退職し、これから思い切り創作に向かう意気込みで光っています。緑内障で見えなくなる前のこの輝きを見ていると胸があつくなってきます。機会がありましたら是非この写真集を手にとってご覧下さい。私の言葉では伝えきれない多くがそこにはあります。

大丸ミュージアム京都での展示会は盛況のうちに終了しましたが、加古の原画(複製)がご覧いただける場所が越前市ふるさと絵本館以外でもあります。

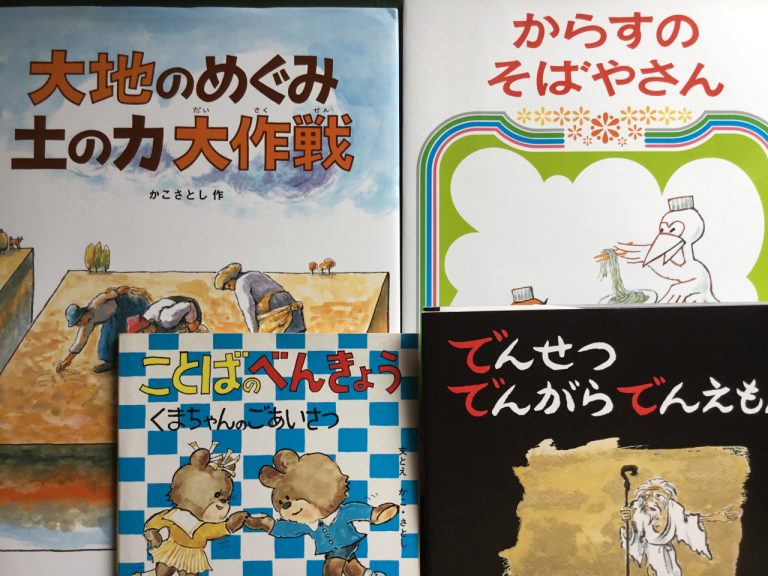

藤沢市南図書館(小田急SHONAN GATE6階 )では、あらたな絵を展示中(2019年末までの予定)です。ご覧いただけるのは新そばの季節に合わせ『からすのそばやさん』(2014年偕成社)、『ことばのべんきょう3 くまちゃんのごあいさつ』(1972年福音館書店)、『でんせつ でんがらでんえもん』(2014年復刊ドットコム)、そして大人にもお読みいただきたい『大地のめぐみ土の力大作戦』(2003年小峰書店)からそれぞれ1場面です。

特に『大地のめぐみ土の力大作戦』は、台風で田畑にも大きな被害が出てしまった今年、大地の重要性を改めて認識できる1冊で、ミレーの名画をモチーフに目で見てわかりやすいよう工夫されている科学絵本です。

他の3枚は、描かれている登場人物や動物の豊かな表情を味わっていただけたらと思います。

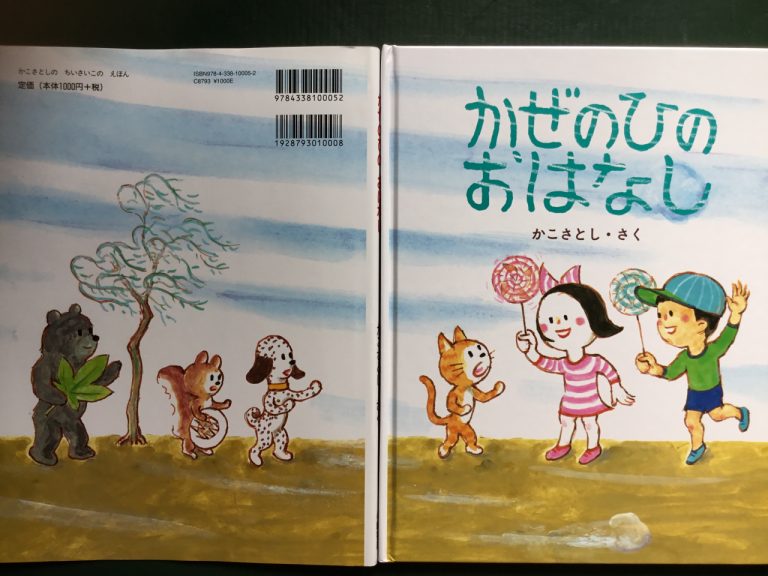

また市役所本庁舎1階のロビーに展示されている絵は、小さなこどもと動物がならぶ『かぜのひのおはなし』(1998年小峰書店)です。機会がありましたら是非ご覧ください。

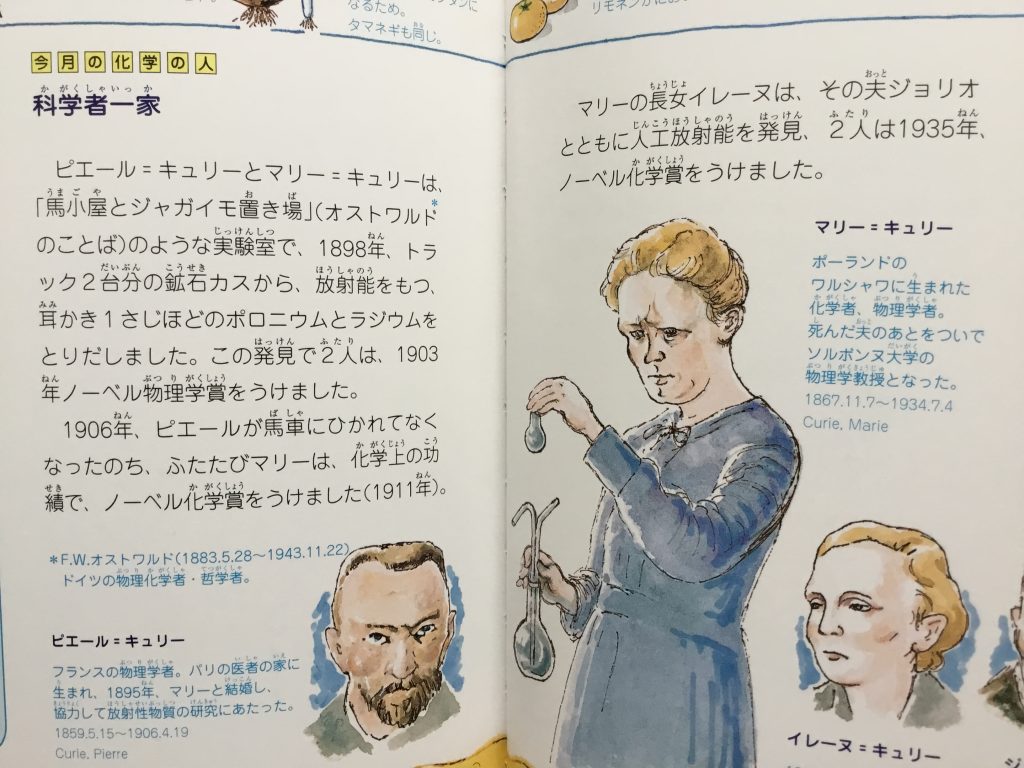

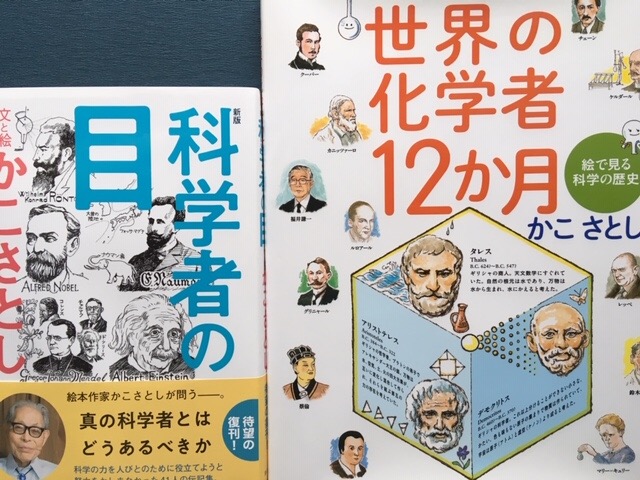

小学生のとき、伝記を読む宿題が出た私は父かこさとしに相談したところ、早速一冊のハードカバーの本を買ってきてくれました。それが「キュリー夫人」。当時はそのように呼ぶことが多かったように記憶しています。(上の写真は『世界の科学者12か月』より)

研究者としての熱意と努力、真面目で優しく、つつしみ深い人柄、しかも悪には毅然とした態度を貫く強さは、ノーベル賞を2度も受賞した科学者のかがみであるとともに人間としても素晴らしく尊敬に値するものだということが子供心にわかりました。

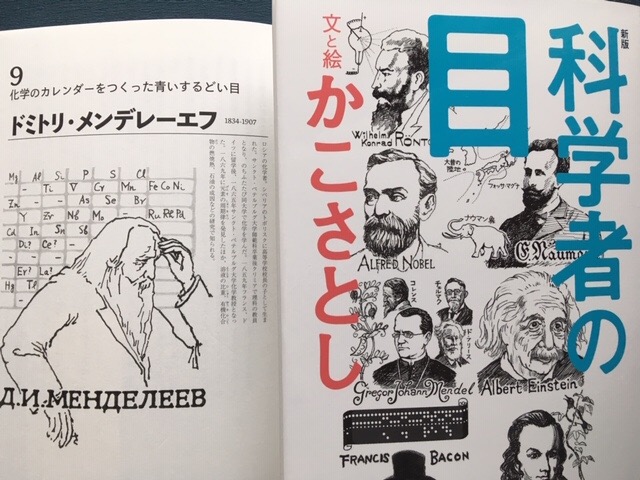

そのマリー・キュリーを紹介する展示会が開かれるそうです。題して「マリー・キュリーの科学への情熱展」。2019年が、メンデレーエフが元素の周期律表を発見して150周年の記念の年であり開催されるものです。(下の写真はかこさとし『科学者の目』でメンデレーエフを紹介しているページ)

展示会については以下にあります。

マリー・キュリー

マリー・キュリーに関しては冒頭の写真にあるように『世界の化学者 12か月』(2017年偕成社)の11月でマリーとその家族の功績を紹介していますが、まもなく12月、ノーベル賞の授賞式がおこなわれます。

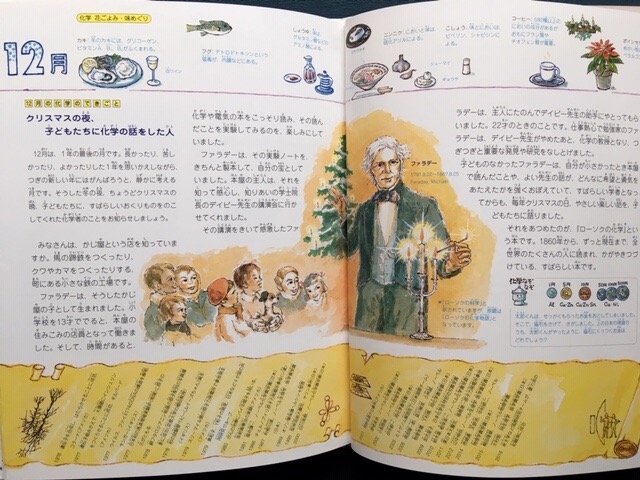

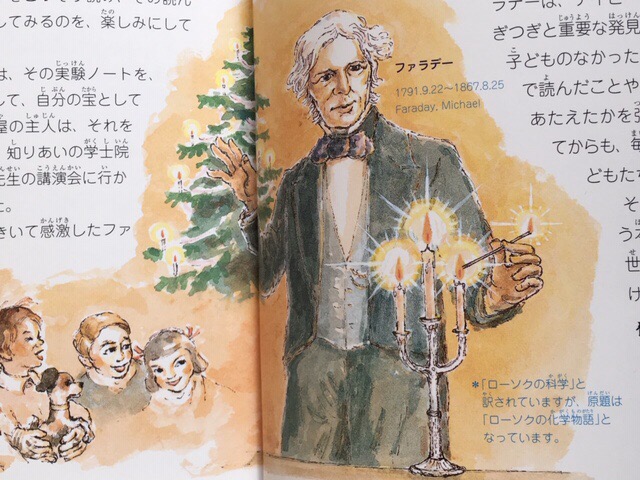

『世界の科学者12か月』の』10月ではノーベル賞受賞者の福井謙一博士を、12月では2019年受賞の吉野彰博士が化学に目覚めるきっかけとなった「ろうそくの科学」とその著者ファラデー(写真・下)についても書いてあります。

今年刊行された『科学者の目』(2019年童心社)には残念ながらマリー・キュリーはとりあげられていません。その理由を加古は、あまりに有名でよく知られているのであえて登場させなかったと申しておりました。『科学者の目』は、もともとは新聞に掲載するために書かれたもので古今東西の41人の科学者について、その人間模様をも伝えるものです。

2019年10月20日発行の『子どもと読書』(11・12月号)の書評では「頑張れば自分も科学者になれるかもしれないと、科学への興味とあこがれを抱かせてくれる本」と評されています。

『科学者の目』の前書きでかこさとしは次のように語っています。

(引用はじめ)

古来からすぐれた科学者たちは、めぐまれない人びとのため、科学の力が役立つようさまざまな苦心をし、努力をかたむけてきました。それを知ってほしいと思って書いたのがこの本です。

(引用おわり)

科学者の人間としての生き方を是非お読みください。

給食に「だるまちゃん」のお餅

News Up オトナもうらやむ給食

最近の給食は大変美味しいそうで、その献立も世界各地の郷土料理が登場するなど工夫されているようです。読書週間にあわせて本に関連するメニューも登場することがあると紹介されています。

そしてなんと、「だるまちゃんとてんぐちゃん」のお餅も登場だそうです。絵本ではだるまちゃんのためにだるまどんが昔ながらの方法でお餅をついてあげるのですが、2019年夏、ひろしま美術館で「かこさとしの世界展」開催の折には、カフェで「だるまちゃん」のお餅にちなんで、ずんだ餅をメニューにしました。きっとそのイメージが強かったのでしょうね。。。

おせち料理の予約が始まってお正月が話題になる季節になりました。お餅を食べながら「だるまちゃん」のことを思い出していただけたら幸せです。そうそう、かこさとしは磯部餅が大好きでした。。。

記事は以下で。

給食

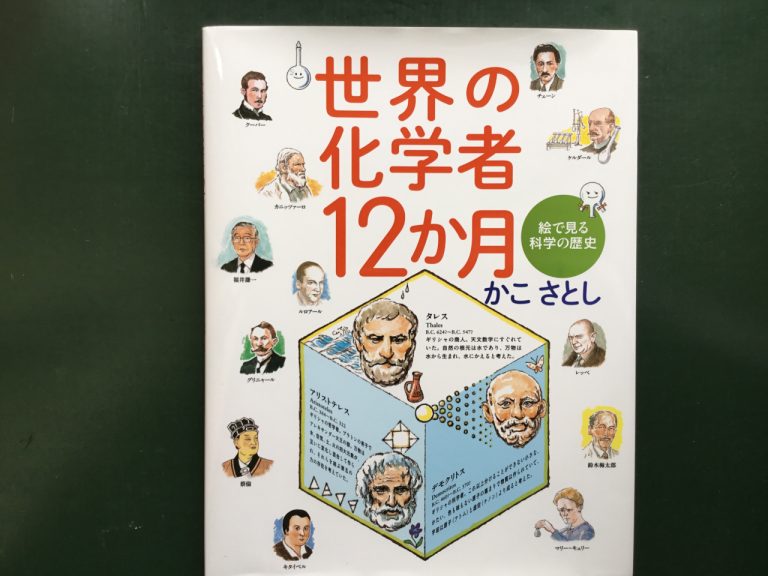

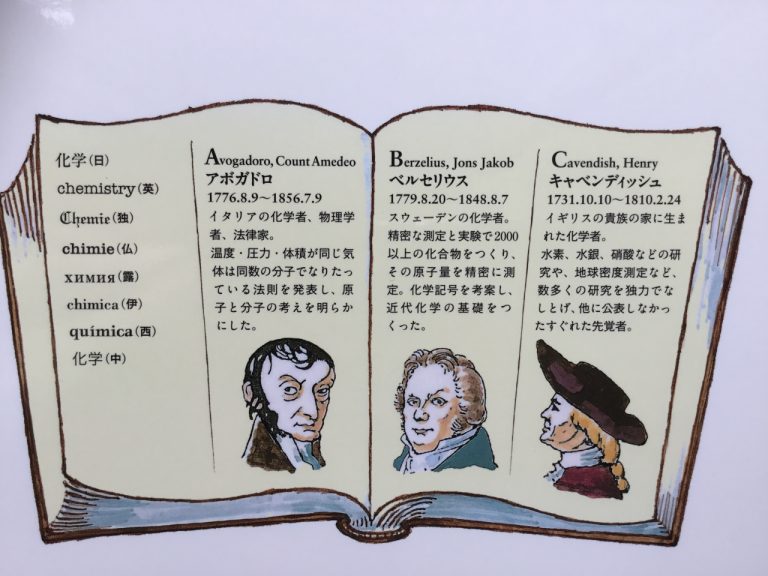

2019年ノーベル化学賞を受賞された博士が化学に目覚めるきっかけになった本として、改めて注目されているファラデーの『ろうそくの科学』は、原題が『ろうそくの化学物語』で、「1860年からずっと現在まで、全世界のたくさんの人に読まれ、かがやきつづけている、すばらしい本です」と、かこさとしはその著書『世界の化学者12カ月』(2016年偕成社)で書いています。

この絵本では1月から12月まで、月ごとに「今月の化学の人」をその業績やエピソードとともに紹介しています。10月はノーベルとノーベル賞を受賞した福井謙一、11月はノーベル物理学賞と化学賞を受賞したマリー・キュリー、そして12月は、紙の発明者蔡倫と「クリスマスの夜、子どもたちに化学の話をした人」ファラデーの生い立ちを紹介しています。

2019年春に開催した越前市武生公会堂での展示会で、この蔡倫とファラデーを描いた原画を展示しましたので記憶に新しい方もいらっしゃるかもしれません。

『世界の化学者12カ月』は、他にも「化学 花ごよみ・味めぐり」として季節の花の色や食品にまつわる化学的な豆知識、1年366日(2月29日を含む)その日に生まれた歴史上の科学者を挙げその業績を紹介しています。またビッグバンからこの本の出版された2016年までの科学年表があり、科学の歴史を俯瞰することができます。2017年以降は読者の皆様に書き入れて欲しいとかこは語っておりました。お手元に本をお持ちの方は是非宜しくお願い致します。

下は裏表紙。

台風15号の進路にあった関東の地域では、9月9日の未明に暴風雨という言葉通りの猛烈な風雨にさらされました。

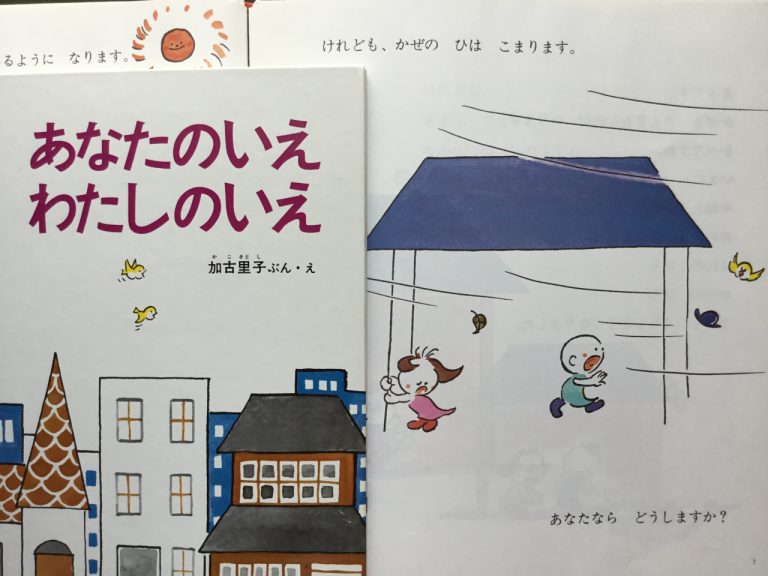

ガラスが破れるのではないかと思うほど激しく叩きつける風雨の音に恐怖を感じるほどでした。大きな木や鉄塔までなぎ倒すその自然の力の大きさとそれに耐えうる建物の有り難さを痛感しました。思いうかんだのが『あなたのいえ わたしのいえ』の風の場面でした。

台風一過、停電のニュースに家そのものに加え、そこに整っているライフラインの有り難さを再認識し、目にとまったのが、建設通信新聞のコラム「風波」です。たまたま、かこさとしの言葉を引用していました。「端折ってはいけない。一つひとつ積み重ねていかなければ子どもたちには伝わらない。」

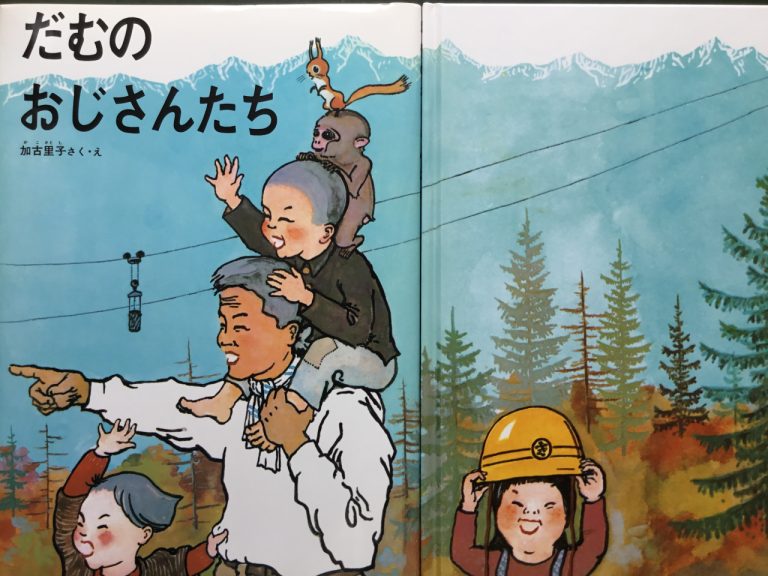

かこのデビュー作『だむのおじさんたち』(1959年福音館/復刊ドットコム)や科学絵本のことを紹介し、「ものづくりの楽しさ、建設産業の重要性」を次世代に伝えるにあたり「かこさんの絵本から学ぶべきことは多い。」と結んでいました。

『だむのおじさんたち』は10月30日〜11月18日に京都・大丸ミュージアムで開催される巡回展で、全点展示致します。最後の場面とさらにその前の場面は、かこ自らがボツにして描きかえましたが、絵本に使わなかったその2場面もあわせてご覧頂けます。全場面を一目で見ることによって、かこが緻密に考えた色彩や構図などがおわかりいただけます。お楽しみに。

また、越前市ふるさと絵本館では、ものづくりの基本を楽しく味わえる『まさかりどんが さあたいへん』(1996年小峰書店)の全点を11月10日まで初公開しています。詳しくは当サイト絵本館情報・最新情報をご覧ください。

以下は有料サイトです。

建設通信新聞

藤沢駅近くで、かこ作品の複製原画がご覧いただける場所があります。

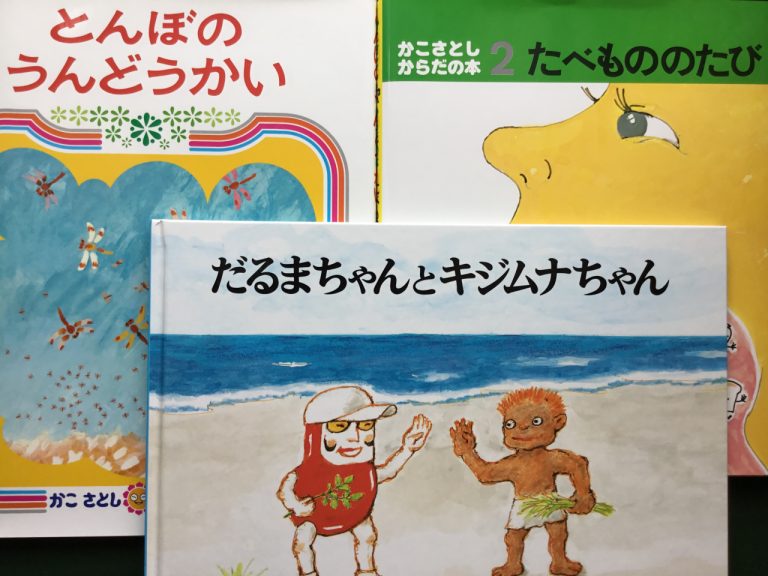

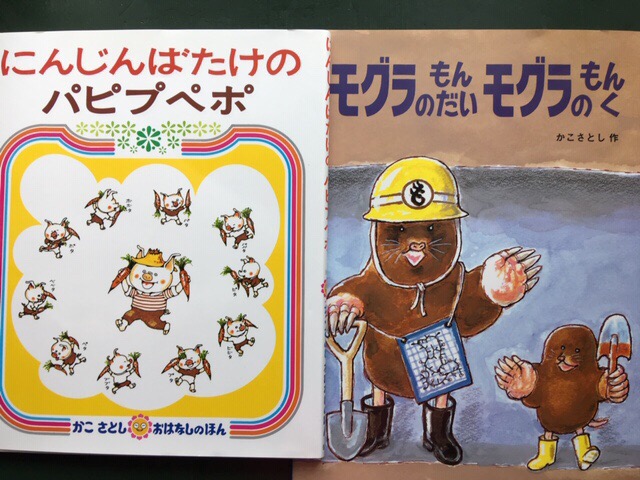

1つは市庁舎1階のホールで、現在展示しているのは『とんぼのうんどうかい』(1972年)偕成社の一場面。

ODAKYU湘南ゲート6階にある南図書館には、海と畑に恵まれている藤沢から連想される4枚を展示中です。

綺麗な海を背景にしている『だるまちゃんとキジムナちゃん』(2018年福音館)、豊かな土地のバロメーターであるモグラについての『モグラのもんだい モグラのもんく』(2001年小峰書店)と畑の作物、にんじんをめぐる『にんじんばたけのパピプペポ』(1973年偕成社)、食欲の秋ということで『たべもののたび』(童心社)から、それぞれ1点ずつです。

いずれも10月末ごろまで展示の予定です。間近でゆっくりご覧ください。

かこさとしの後半生は海の見える地で過ごしました。まだサラリーマンと絵本の仕事の両方をしていた頃には、夏になると会社の若者が海に遊びがてら来られたものでした。芋を洗うがごとく混み合った湘南の海の写真が夏の新聞紙面を飾った昭和40年代のことです。

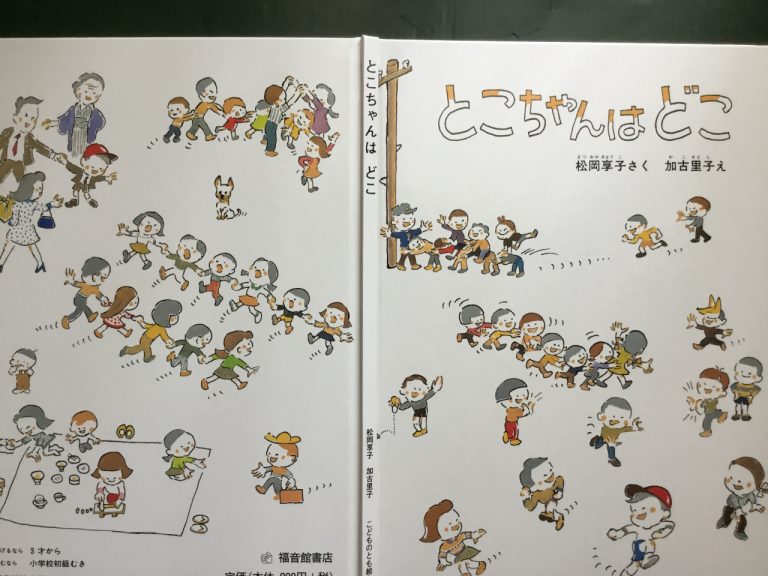

今では、それほど混むことはないものの様々な国の方が海を満喫されています。楽しそうに過ごす様子は、『とこちゃんはどこ』(1970年福音館書店)の海の場面そのままです。この場面は、越前市にある、ふるさと絵本館に大きなパネルになって飾ってあります。

「とこちゃん」は好奇心いっぱいの男の子で、お母さんやお父さんと一緒に出かけては、いつの間にか人混みの中に消えてしまい、家族はとこちゃんを探しまわることになります。興味のある所に足が向いてしまうのは、子どもにとって自然なことなのですが、動物園、お祭り、デパート、、、。デパートの場面は、下絵とともに全国巡回展・京都会場(大丸ミュージアム)でもご覧いただけますのでお楽しみに。(2019年10月30日から11月18日、会期中無休)

絵本作家のなかやみわさんは、絵本作りを始めた頃、仕事で一緒になった、かこに『とこちゃんはどこ』の本にサインと似顔絵を描いてもらい、以来、仕事場の書棚に大事に保管されていると2019年8月12日の読売新聞の記事・たからもの「色あせない絵本の手本」にありました。「群衆を表現する時は、一人ひとりの表情や動きまで丁寧に描く」点もお手本にされたそうです。

『とこちゃんはどこ』の表紙は遊ぶ子どもたち。いくら暑いとはいえ、こんな風に外遊びをあまりしなくなってしまった子どもたちのことが気がかりです。

プラスチック問題で、紙が見直されています。1枚の紙がお皿になったり、遊び道具になったり。新聞紙は帽子やスリッパ、毛布の代わりにもなり、梅雨の時期は湿気を取るのに大活躍です。

紙に焦点を当てた雑誌、『ぺぱぷんたす』3号(2019年7月15日発売 ・小学館)では、かこの得意な使い古しの紙で遊べる楽しい遊びを掲載しています。

お手製、テイッシュペーパーの空き箱を使ったミニ紙芝居台もあります。紙芝居といえば、かこのふるさと越前市では紙芝居コンクールを毎年開催しています。2020年と2021年夏には、「全国紙芝居まつり」も開催の予定で様々な準備が進んでいると福井新聞(2019年7月6日)に報じられています。

デジタルの時代だからこそ、生の声に耳を傾け静止画を見る贅沢な時間を年齢問わず楽しんでいただけたらと思うこの頃です。

(写真は紙芝居から生まれた絵本、『あおいめ くろいめ ちゃいろのめ』『どろぼうがっこう』『あかいありと くろいあり』(いずれも偕成社)

福井新聞の記事は以下でどうぞ。

https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/889553

藤沢市南図書館がODAKYU 湘南GATE(小田急湘南ゲート)6階に移転してサービスを開始するのを機に、かこさとし絵本の複製原画を飾らせていただくことになりました。(月曜日休館)

初夏の草花を背景に物語がすすむ『だるまちゃんとてんじん』や『からすのパンやさん』『からすのおかしやさん』を展示しています。

また、市役所1階ホールでは『からたちばやしてんとうむし』のこの季節にぴったりな場面が展示されています。この題名にある「からたちばやし」は、かこが藤沢に移り住んだ50年余り前、自宅近くにあった、からたちの生垣から名付けたものです。今ではその垣根もすっかり消えてしまいましたが、その場所を通るたびに、このことを思い出します。

お近くにお出かけの際にご覧いただけたら幸いです。

新図書館に関しては、2019年7月3日読売新聞・神奈川「藤沢の商業施設に図書館 かこさとしさん作品の書棚も」と報じられました。また、2019年7月15日、東京新聞にも以下のように掲載されました。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201907/CK2019071502000137.html

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る