メディア情報

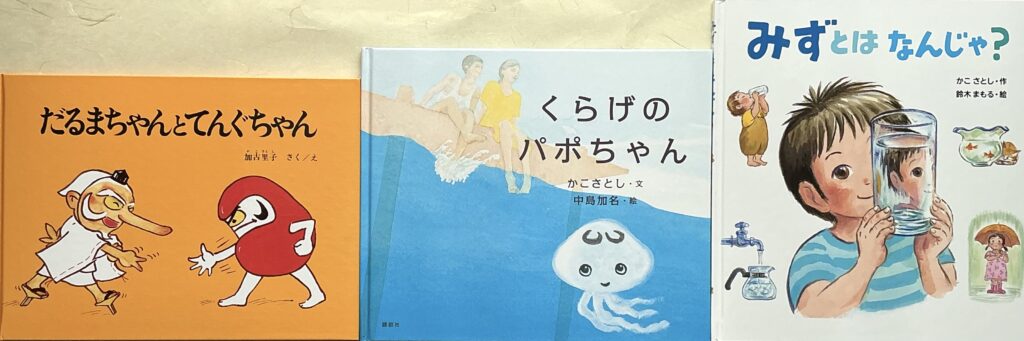

『だるまちゃんとてんぐちゃん』(福音館書店)が誕生したのは1967年2月1日、59年前のことです。

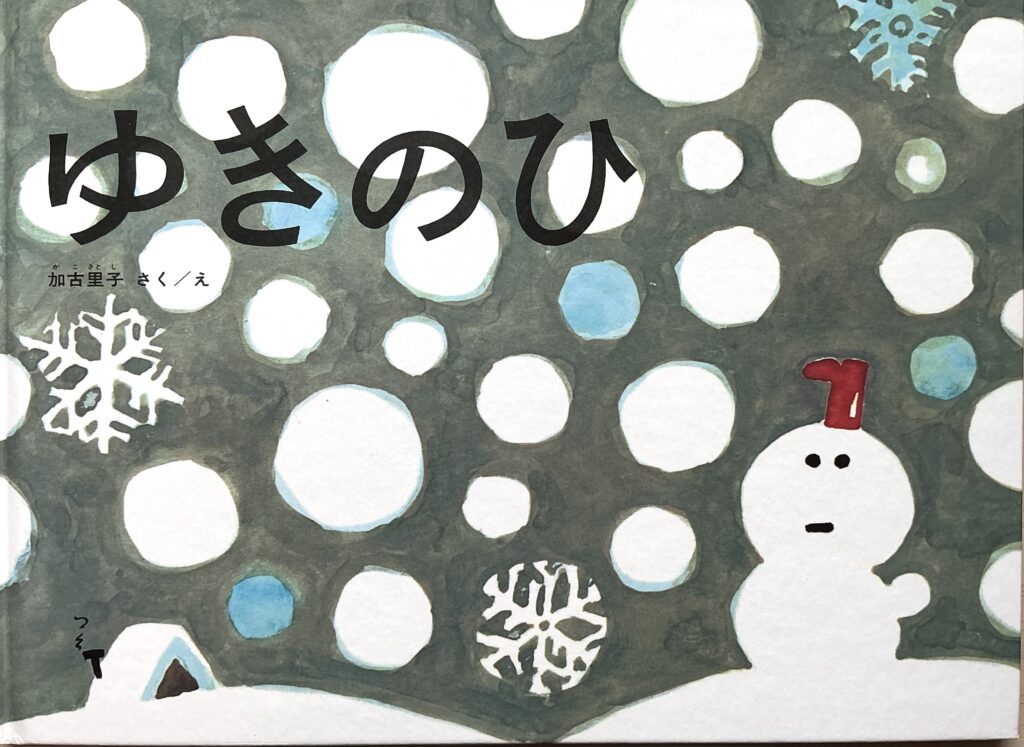

2026年1月27日福井新聞「越山若水」で取り上げられた『ゆきのひ』(福音館書店)はそれより1年前の1966年2月1日生まれで今年還暦。

かこさとしのデビュー作『だむのおじさんたち』は1959年1月でしたからもう67歳になりました。

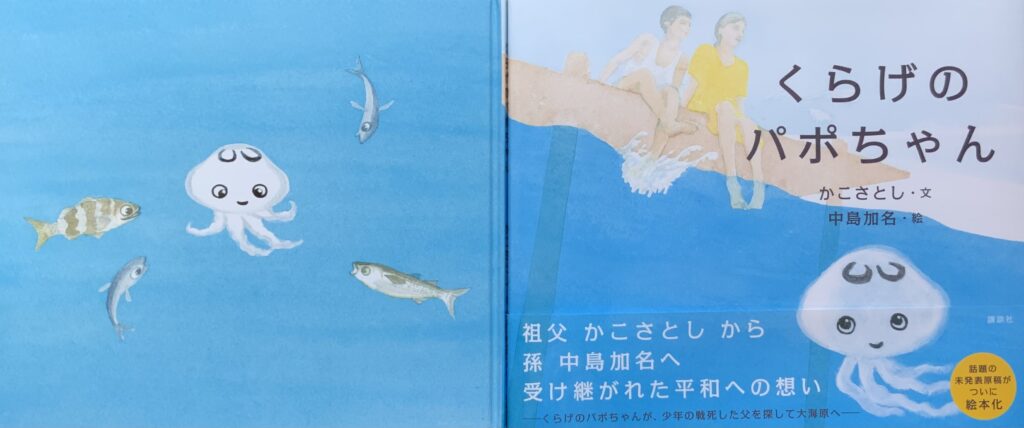

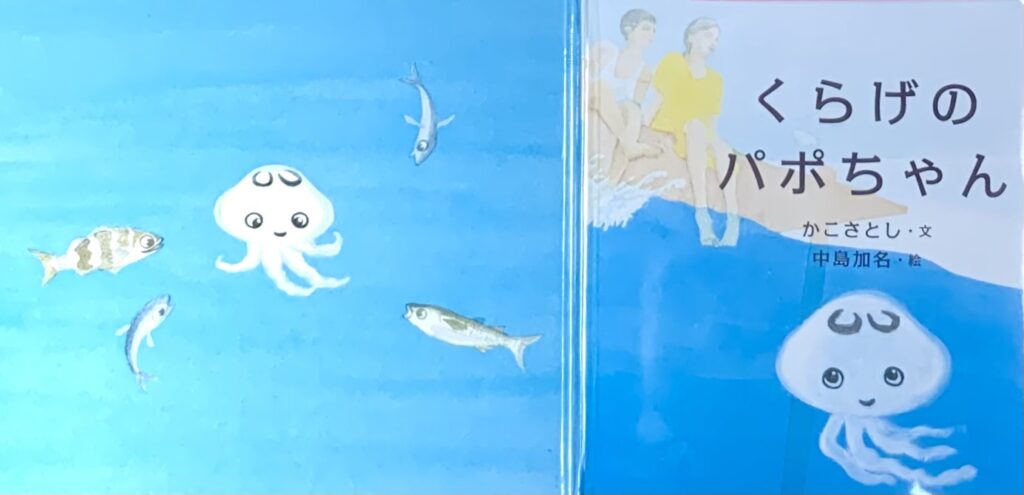

2026年1月25日、福井放送「ふれあい若狭」絵本館紹介の中で取り上げられた最新作『くらげのパポちゃん』(講談社)は2025年2月3日、まもなく1歳のお誕生日を迎えます。

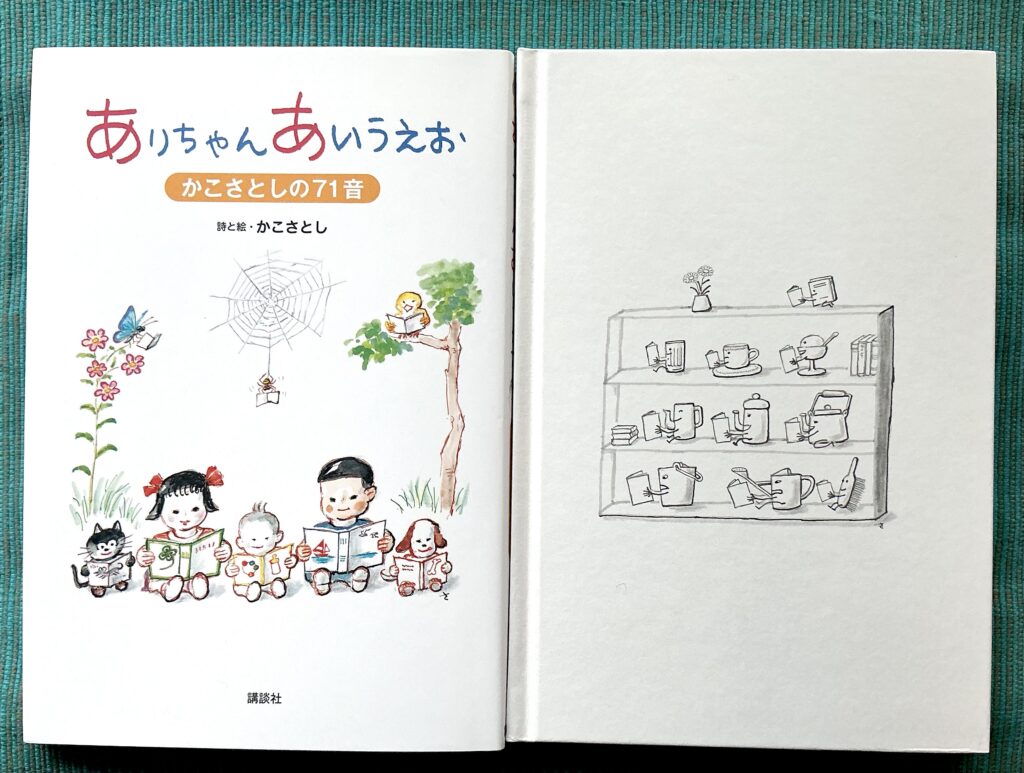

加古の没後に出版の『みずとはなんじゃ?』(小峰書店)は2018年11月11日、『ありちゃんあいうえお かこさとしの71音』(講談社)は2019年3月5日でした。

本がたくさん表紙や裏表紙に描かれている、 かこさとし初の詩集

こちらも2月1日生まれ。『だるまちゃんとてんぐちゃん』誕生の前年1966年作。

こういった、奥付といって本の最後に著者名などとともに記載されている日付が公式な本の誕生日ですが、全国の書店さんに並ぶころを見計らっていますので、実際にはそれより1週間くらい前に出来上がっているのが普通です。

本の刊行日は出版社さんが決めますが、素敵な計らいをしてくださることもあります。

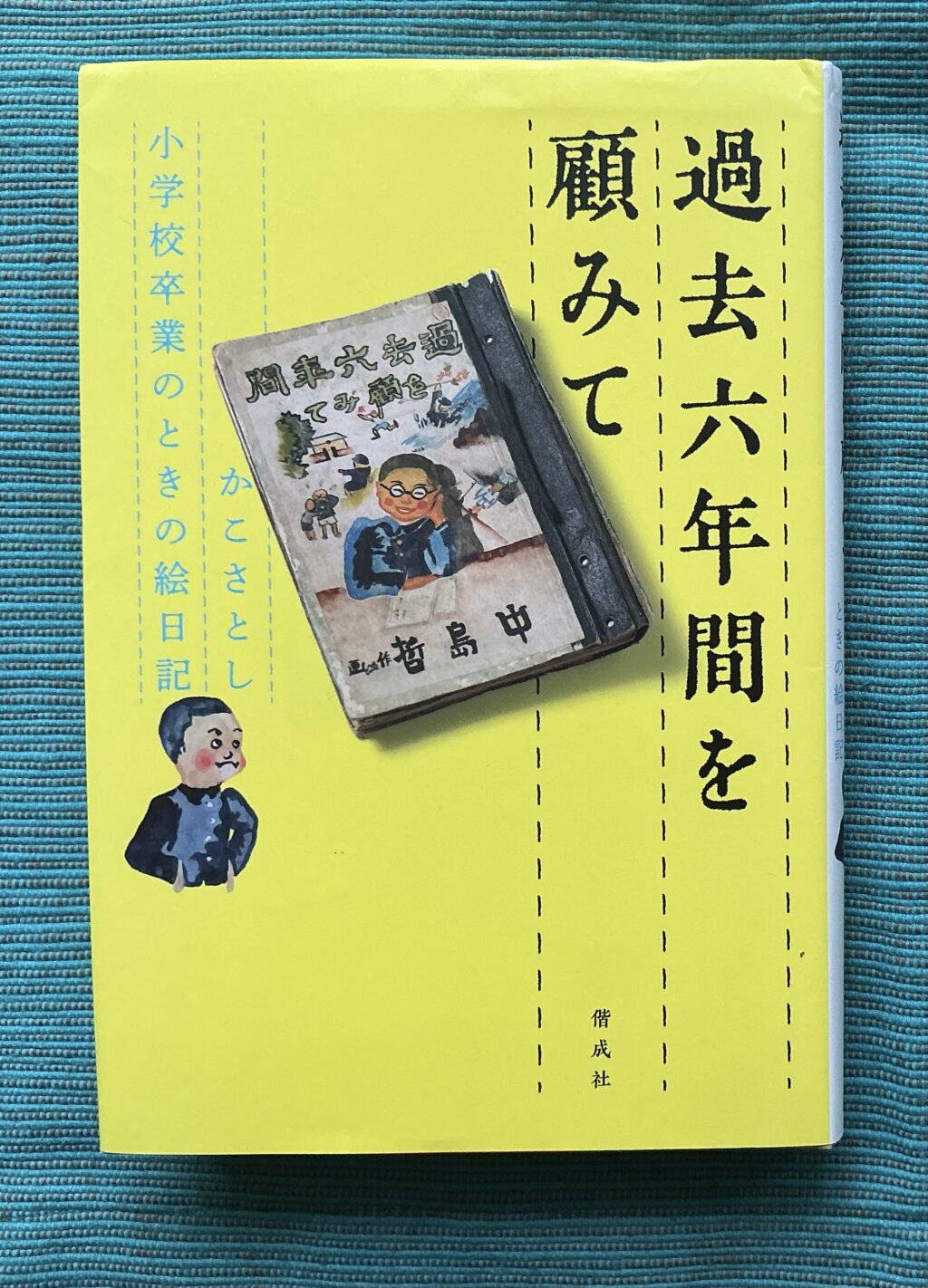

偕成社の場合、奥付には日にちは入れず月までしか表示していませんが、かこさとしの誕生日に合わせていただいた『過去六年間を顧みて』(2018年偕成社)は3月(31日)。加古の生涯最後の誕生日が最後の本の誕生日となりました。

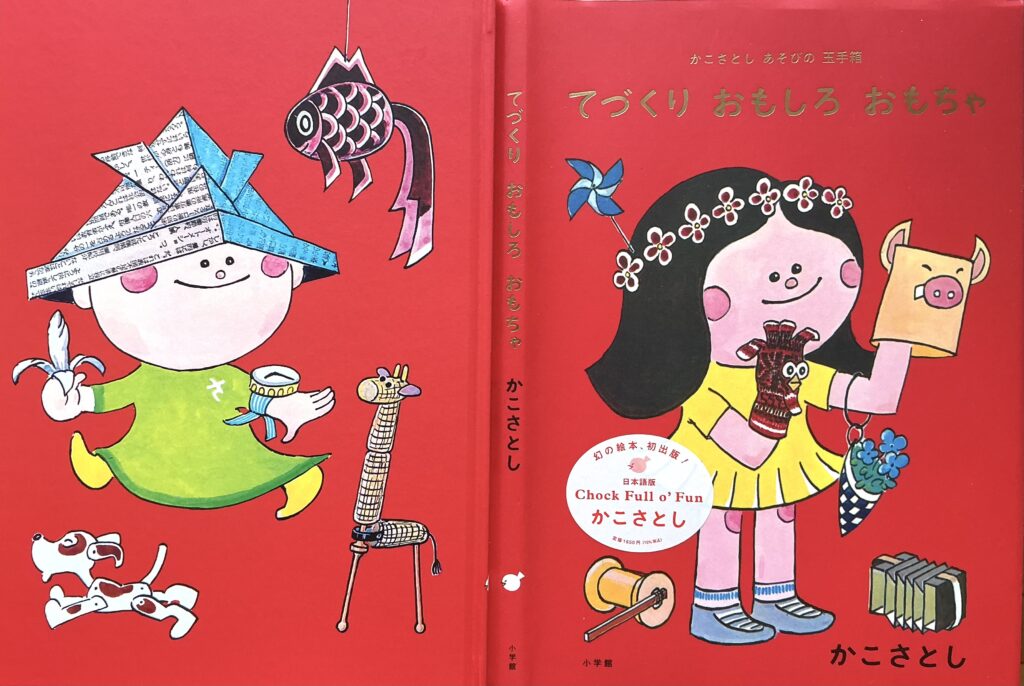

また、加古が亡くなってから出版となった『てづくりおもしろおもちゃ』(小学館)は2021年7月12日。これも加古が大好きだった七夕に本ができあがるようにという編集者さんのお心遣いがありました。

皆さまのお気に入りの本の誕生日はいつでしょうか。思いがけず古い本だったり、本の誕生日がご自分のお誕生日と同じだったり!

本を手に取られたら最後のページの奥付もご覧になってみてはいかがでしょうか。

もともとはアメリカで出版されていた本。2021年英語版も国内で同時発売となりました。

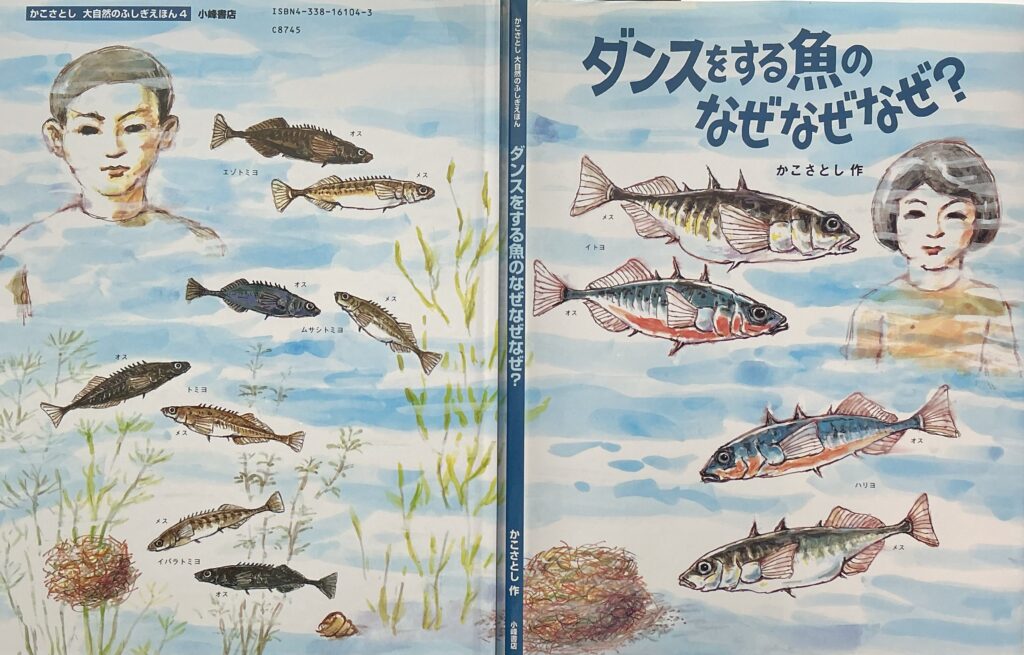

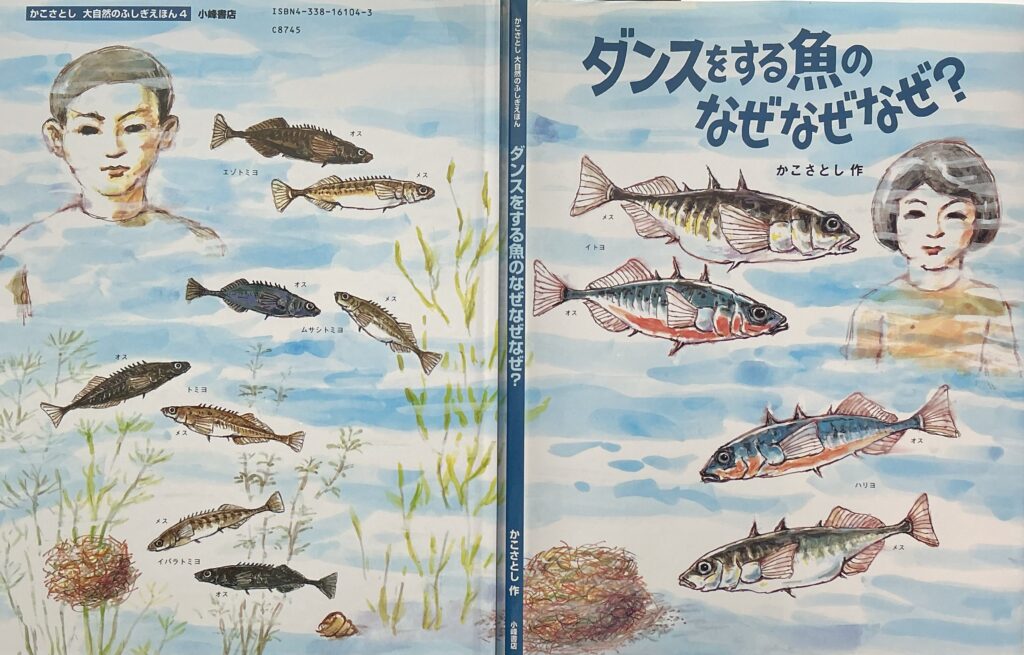

2026年1月25日新潟日報で紹介された『ダンスをする魚のなぜなぜなぜ?』は2000年5月23日出版

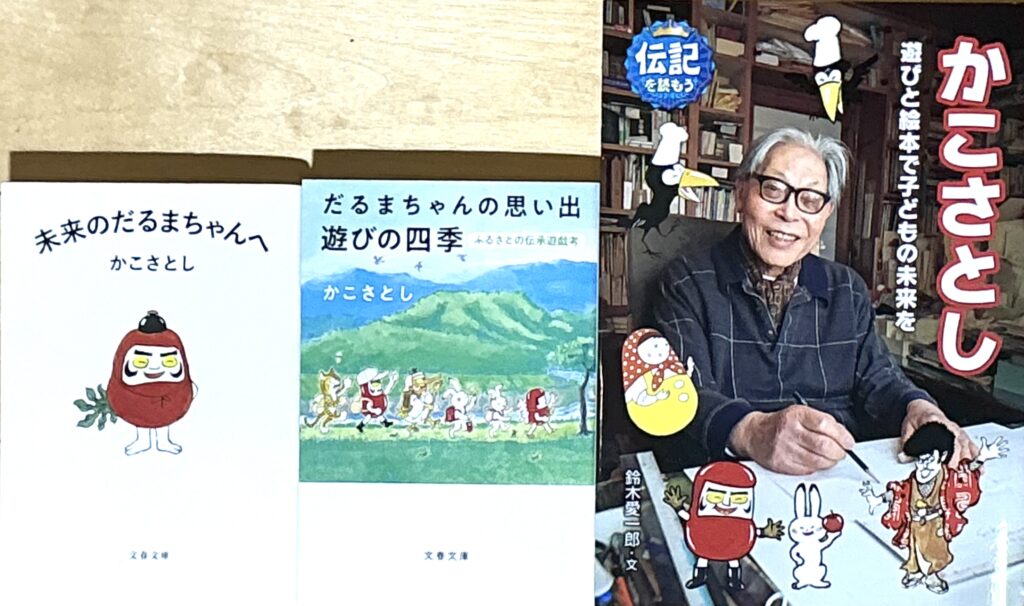

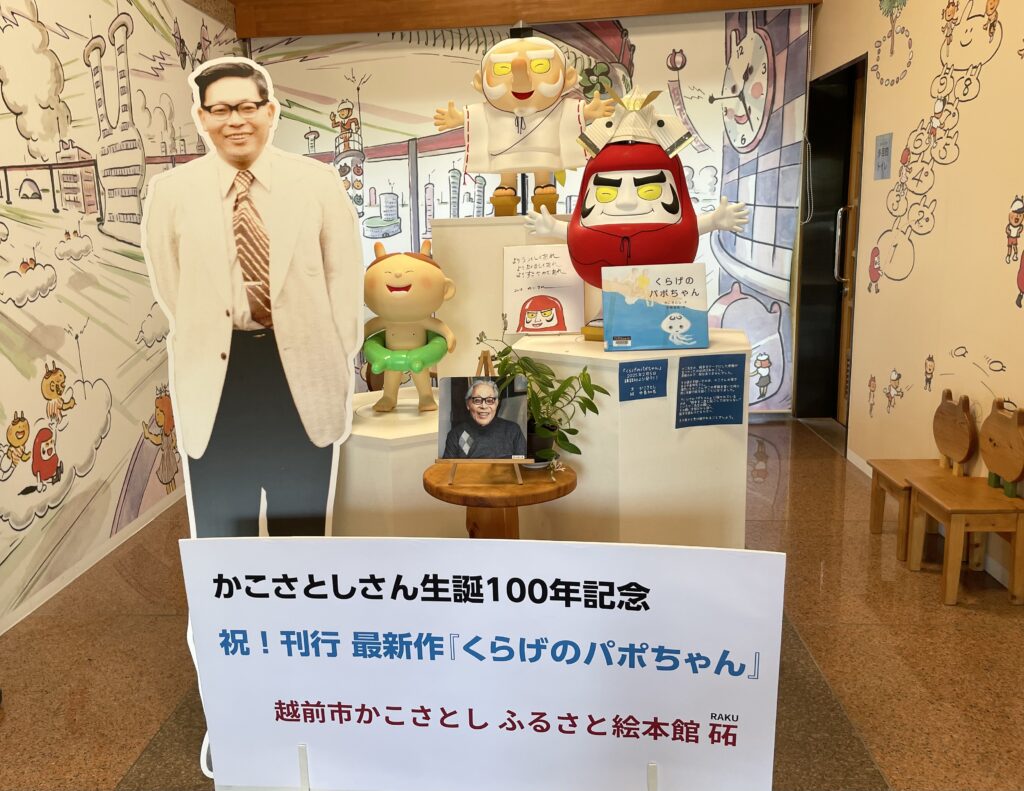

生誕100周年を迎えるかこさとしについて神戸新聞「正平調」で今年生誕100周年の他お二人方々とともに紹介されました。取り上げらた三人のメッセージはいずれも現在の私たちに向けられたものだと結んでいます。

写真の本は豊富な写真と挿絵があり、 かこさとしのメッセージを伝えるものです。特に伝記は小学生にわかるよう平易な言葉で書かれているものの加古の思いの真髄を伝える深い内容ですので、大人の方にもおすすめいたします。

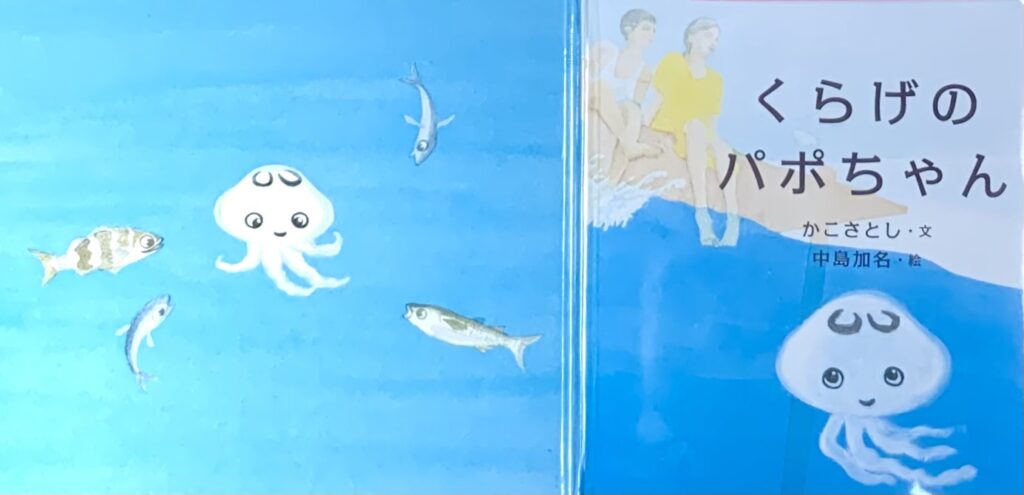

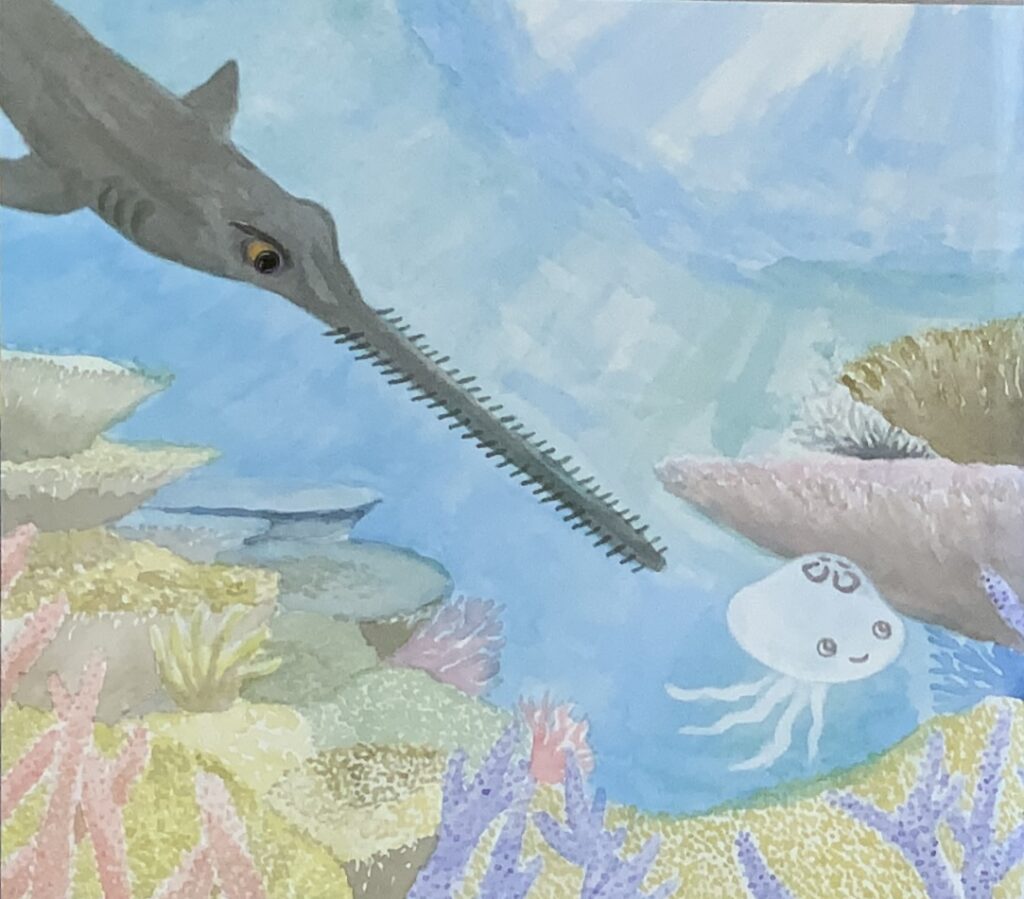

今年2月に発売された『くらげのパポちゃん』(講談社 かこさとし・文 中島加名・絵)を2025年福井の文化回顧の欄でご紹介いただきました。

かこさとしの没後に本作の遺稿(1950年〜55年作)が見つかりました。この作品を創作したことは加古自身が記したの作品リストや存命中に刊行された本のリストにも掲載されていました。しかしながら長い間その所在が分かりませんでした。

コロナの自宅待機期間の終わりごろの4年前に発見されたものの、絵はなかったのです。そこで、孫の中島加名が絵をつけ絵本として出版することができました。

戦後80年という節目の年に絵本の形でかこさとしのメッセージをお届けすることができ、遺族として深く心に残る2025年の出来事となりました。

展示会

今年は展示会に恵まれた一年でした。

1月には前年から続く福井県セーレンプラネットでの「宇宙のえほんとおもちゃ 〜かこさとしの科学絵本〜」、3月には「絵本でたどるいのちのふしぎ 加古里子かこさとしxいのちのたび博物館」(いのちのたび博物館)と科学系の展示会場が続きました。これらの展示会では模型や標本と絵が見事に組み合わされ、年齢を問わず楽しんでいただくことができました。

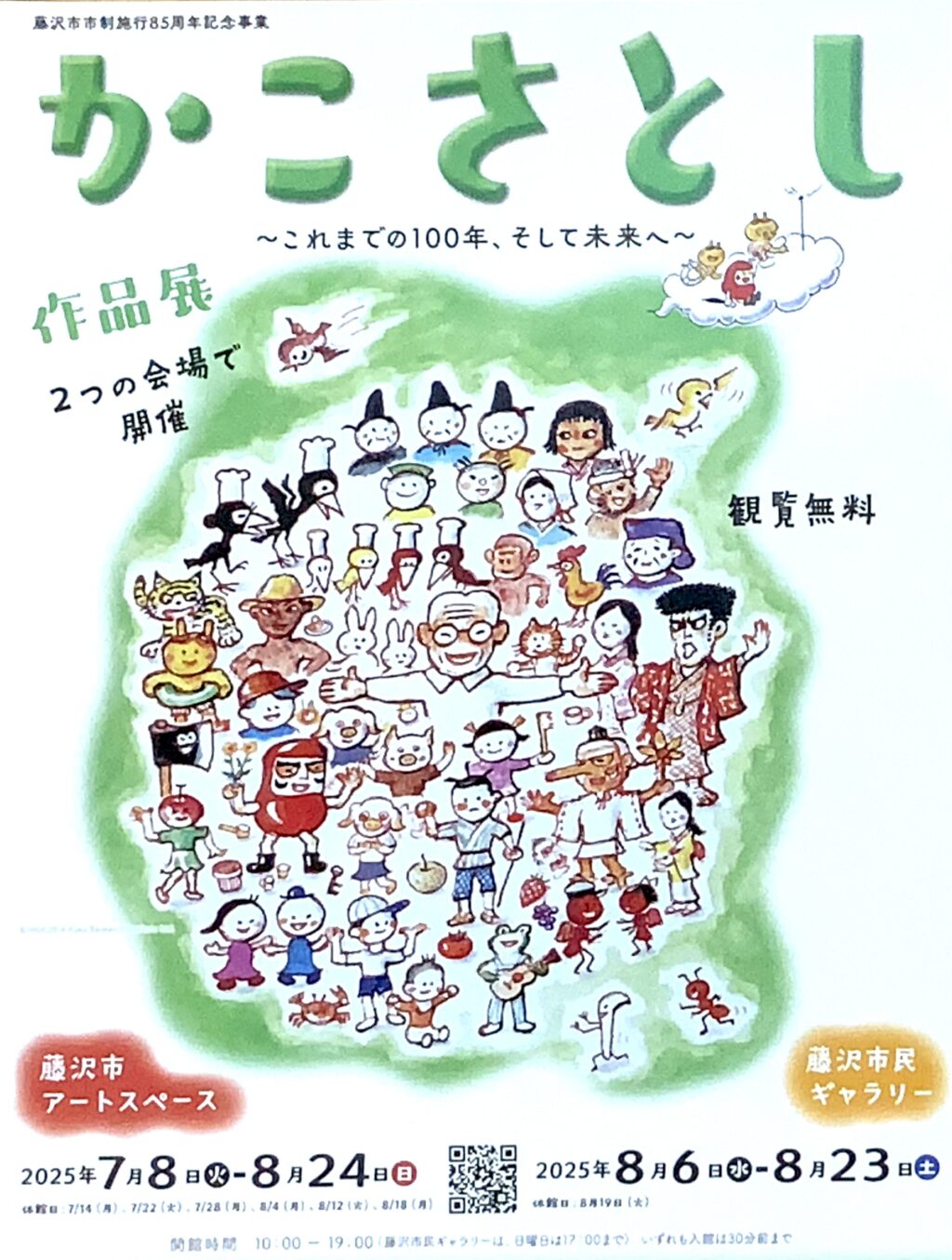

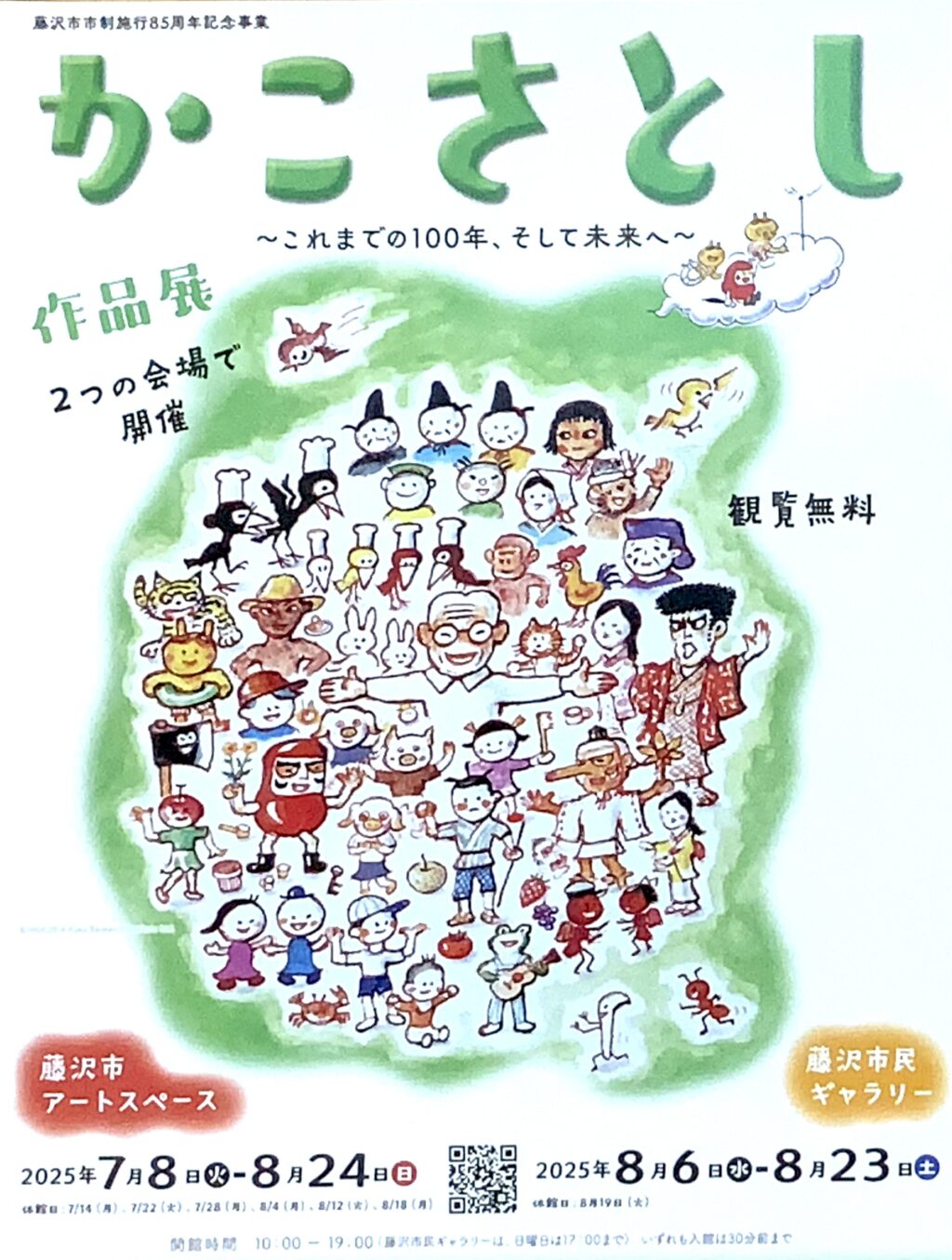

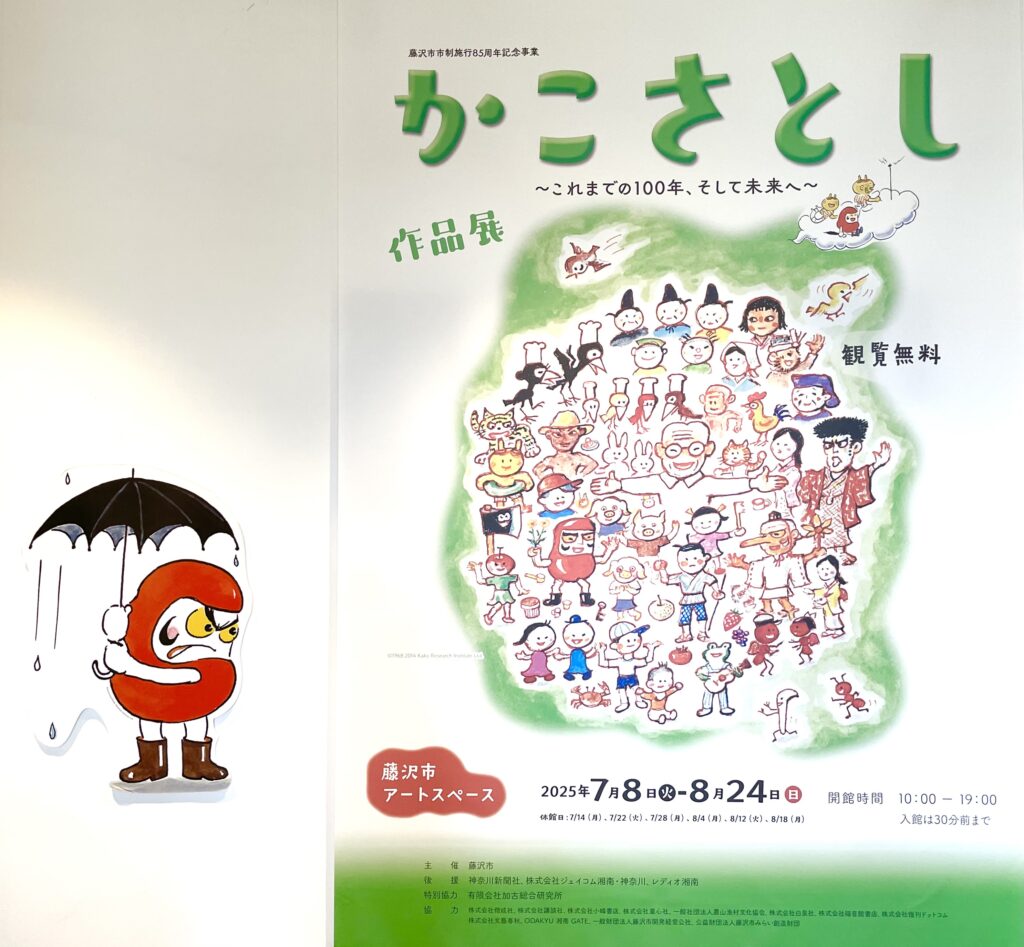

夏には、かこさとし生誕100周年の先取りでもありましたが、この100年間の日本の歩み、特に戦後80周年という節目の年、さらには市制85年の藤沢市の多大なご協力で、市政施行85周年記念事業無料展示会「かこさとし作品展 〜これまでの100年、そして未来へ〜」を藤沢市アートスペース、藤沢市民ギャラリーの2カ所で盛大に開催していただきました。

このことは2025年12月25日号広報藤沢で「2025年の出来事」(7月)として取り上げられています。

広報ふじさわ 2025年12月25日号

また、本展示会を機に加古の生まれ故郷越前市との交流が本格的に始まり、4月の鈴木恒雄藤沢市長の越前市訪問に続き山田賢一越前市長が藤沢市にお越しになられました。越前市広報に令和7年の出来事として掲載されています。

2025年 越前市この1年

いのちのたび博物館での展示会

藤沢での展示会チラシ

また「古往今来・発車オーライ!」(市原湖畔美術館)では常設展示会場に特別に『出発進行!里山トロッコ列車』の原画を春から秋にかけての長い期間展示していただきました。

くらげのパポちゃん

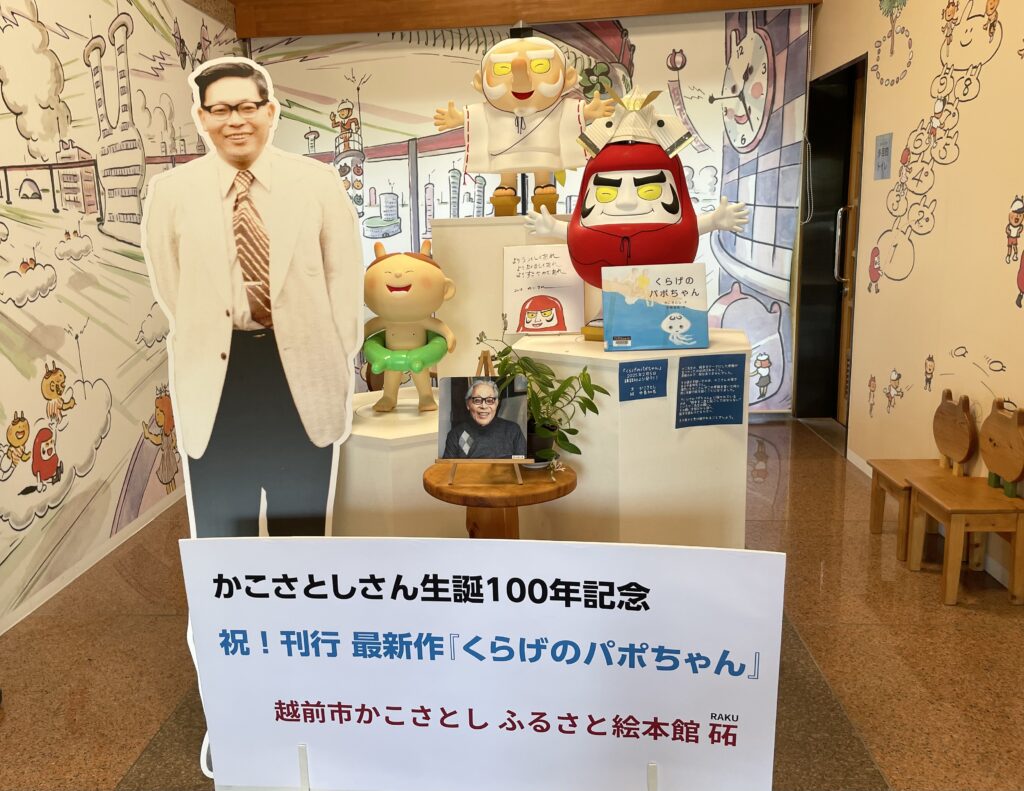

没後7年ながら、新刊『くらげのパポちゃん』(講談社 かこさとし・文 中島加名・絵)を出版がかないました。かこさとしの原稿発見のニュースを伝えていただいてから2年をかけて刊行に至り、その間の様々をNHKのニュース番組などで報じていただきました。

また、本作および『秋』をNHKラジオで朗読していただいたことは、戦後80年の節目の年に貴重なことでした。

藤沢での展示会では、加古の孫中島加名による絵を初披露、関連のトークイベントでは江ノ島水族館のスタッフの方々からのくらげについて貴重なお話しを伺うこともできたのは思ってもみないことでした。

パポちゃん大好き!と、10月下旬、清泉小学校の5年生に招かれて直接お話しする機会をいただき、この交流は深く心に残っております。

11月には藤沢市や奈良県大和高田市の平和式典で朗読していただくなど出版の年に多くの皆様ご披露したり、お目にかかってお話しする機会が多くあり、感謝の念にたえません。

こうして今年も直接にそして公式サイトなどを通じて あるいは各地の書店さんや図書館さんのおかげで、多くの皆様に発信することができ、ご感想や反響を知ることとなり大変励みになりました。誠にありがとうございました。

皆様のおかげで、みのり豊かな一年となり深謝申し上げます。来年はかこさとし生誕100年を迎え、展示会の企画もあります。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

最後になりましたが、どうか佳き新年をお迎えくださいますようお祈り申し上げます。

絵本館でもパポちゃん刊行にちなんだ催し

藤沢の展示会で初公開

かこさとしの生まれ故郷越前市には多くの伝統工芸が現在まで脈々と受け継がれていますが、令和の時代の現在は、時代にあった新しい工夫も加えられています。

紫式部の時代に珍重された越前和紙もその例外ではありません。五十嵐製紙さんでは和紙を使った「だるまちゃん」うちわなども作っていただいていますが、5年前に廃棄される野菜や果物の皮を活用したフードペーパーを開発、ノートなどこどもたちが使う製品となっています。

紙の神様をまつる越前市大瀧神社、冬には雪囲いがされます

そのきっかけとなったのは当時小学生だったお子さんの自由研究だったそうです。

実は五十嵐製紙さんをお訪ねした際に、その研究をまとめたものを見せていただいたことがあります。たくさんの種類の野菜や果物の皮などを混ぜる割合を変えて根気強く調べことがわかり、その熱心さに驚きました。

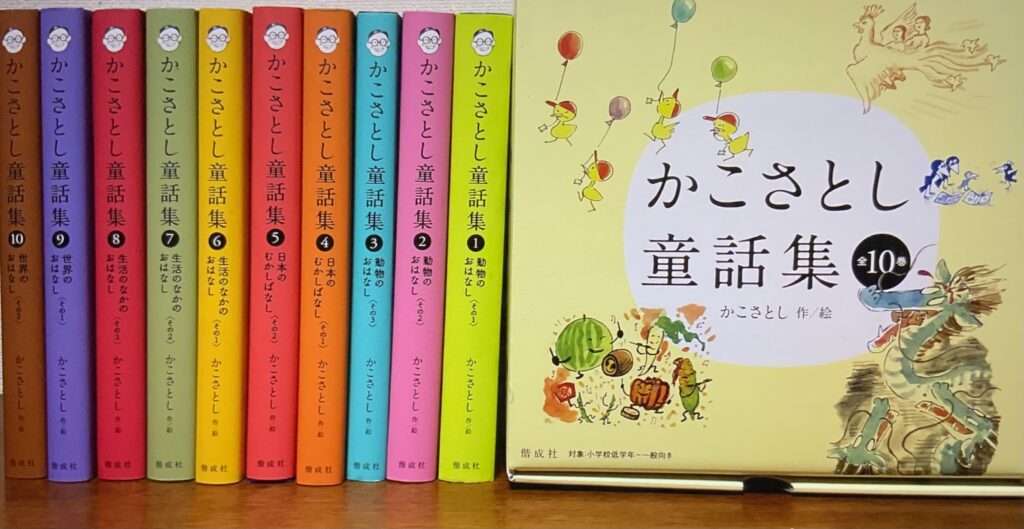

お手元に『かこさとし童話集』(偕成社)がありましたら表紙を開けてご覧ください。普通は遊び紙と言われ何も印刷されないのですが、「かこさとし童話集」の文字が印刷された紙が、フードペーパーです。童話集ではネギとゴボウの2種類を使用、巻末にどちらを使用しているか書いてあります。

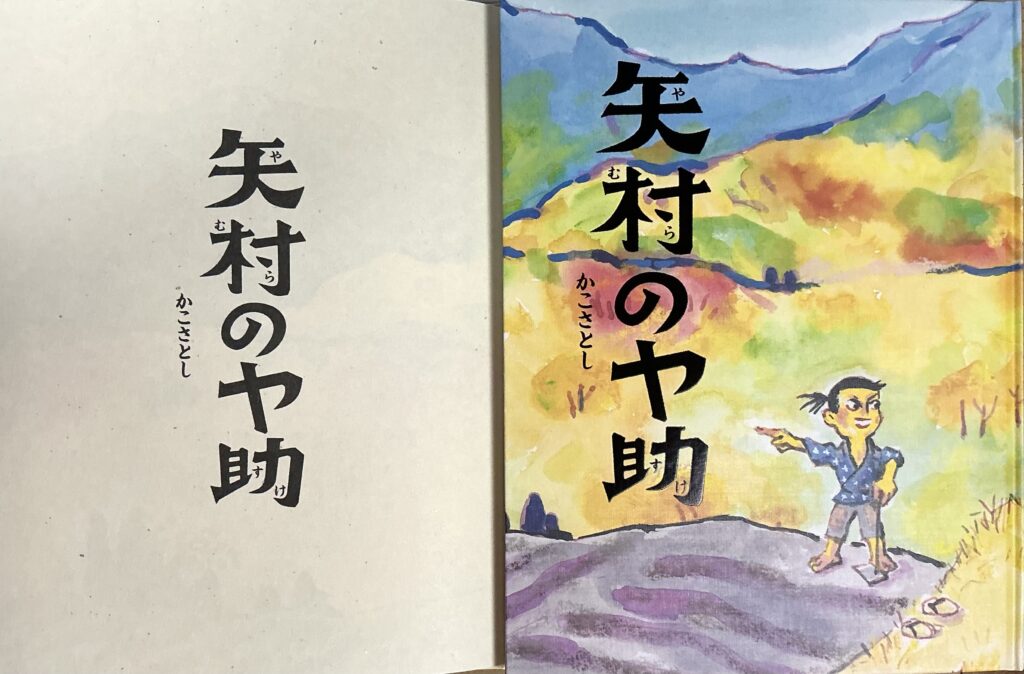

加古が米寿のお祝いとして2014年、全国の図書館に寄贈した『矢村のヤ助』にも越前和紙が使われています。図書館で手に取っていただけたら幸いです。

2025年11月21日 福井新聞 越前和紙

「WEBふじさわびと」レポート

2025年7月8日から8月24日まで藤沢市アートスペースで開催された展示会は大変多くの皆様にご来場いただき、この展示会に込めたメッセージが非常によく伝わったとおっしゃっていただきました。

一方、藤沢までお越しになるのが難しかった方々から無念のお声も届いております。

関連のJ:COM番組はYouTubeでご覧いただけますが、展示会前日に行われました内覧会での解説を以下の「WEBふじさわびと」で詳しく紹介していただいておりますのでぜひどうぞ。

2025年夏かこさとし作品展 WEBふじさわびとレポート

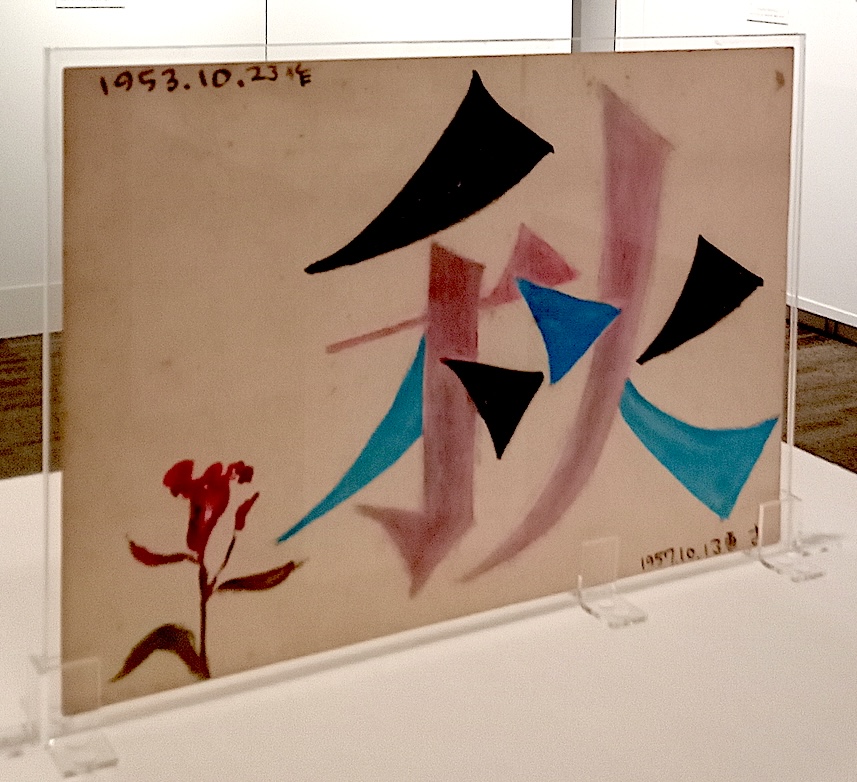

過ち繰り返さぬ 創作の源

〈私はちいさいときから、秋がだいすきでした。

ところが、そのすてきな秋を、

とてもきらいになったときがありました。

とてもいやな秋だったことがあります。〉

こんな引用からはじまる福井新聞文化欄【作家と戦争ふくい戦後80年下】ではこの作品で描かれた戦中、戦後にかこさとしが目にし、感じ、考えたことをかこさとし自身の言葉を紡いで伝えます。

「手のひらを返すように平和を語るようになった大人たちに絶望し」自らの判断を後悔、「子どもたちには自分の頭で考え、自分の力で判断して行動してほしい」との思いで創作を続けた、と紹介します。

戦争の話を作りたいと最後まで繰り返していたかこさとしが遺した『くらげのパポちゃん』(2025年講談社)にも触れ、秋の最後にある「戦争のない秋の美しさが続きました」という文章をうけ、この記事はつぎのように結んでいます。

「再び訪れた美しい秋が未来永劫続くよう、我々に強い覚悟を求めている。」

2025年8月20日福井新聞 作家と戦争

写真は藤沢市アートスペースで8月24日まで展示の『秋』原画。

「戦争って・・・どう伝える? 絵本で、司書おすすめの4冊

福井新聞、戦後80年のコーナーで、子どもたちにどうやって戦争の悲惨さや平和や命の尊さを伝えたら良いか、を考えるコーナーで、子どもの心理に詳しい識者のアドバイスなどと共に福井県立図書館の司書の方が薦める絵本が紹介されました。

その中で取り上げられたのが『秋』(2021年講談社 )。

この絵本は終戦の前年1944年の秋、美しい青空に起こった悲劇を描いています。18歳のかこさとしが目撃した実話です。

描写の中に流血やご遺体などはありませんが、小学生でしたらこの出来ごとが意味することを理解できることでしょう。

8月24日まで藤沢市アートスペース(最寄り駅は辻堂)で4枚の絵を展示しています。お近くの方はぜひご覧ください。

「無料で水遊び、暑さ忘れよう」

夏といえば子どもたちは水遊び。

安全で楽しめる場所を探すのは、なかなか難しいのですが、かこさとしのふるさと越前市の武生中央公園には夏になると大賑わいの場所があります。

いずれも福井新聞で紹介された、かこさとし監修、絵本の世界が反映された広々とした公園の中にあります。

1つは科学絵本『かわ』をもした、きれいな水が流れる人造の浅い川。笹舟をつくって遊べるようにササも植えてあります。(上)

もう1つは太陽系を表した平面噴水(下)、地球や火星の軌道を辿ってあそんでいると、噴水が細く高く吹き上がり、子どもたちの歓声が響きます。

山々を遠くに見ながら遊べる開放的な空間は、大人にとっても心休まります。なぜかゆったりとした時間が流れる越前市。一度ぜひお出かけになってはいかがでしょうか。

2025年8月1日 福井新聞 水遊び

戦後80年のこの夏、小学生にこそ読んでいただきたい『くらげのパポちゃん』(2025年講談社)が朝日小学生新聞に紹介されました。

「戦争にいかなければよかったのに⋯」この本を読んだ小学生がつぶやきました。

ところが戦争をしていたその頃の日本では、戦争にいかない自由はありませんでした。言われたようにしなければならない、それを強いられていた時代でした。

「くらげのパポちゃん」は、戦争にいって亡くなった人を見つけようと大海原をどこまでもどこまでも探しにいきます。

パポちゃんの旅は時にユーモラス、時にハラハラ、ドキドキする冒険のようで、たくさんの海の生き物に出会います。そしてついに⋯

小学生のみなさんの感想をぜひ聞かせていただきたいと思います。

⭐︎ ⭐︎ ⭐︎

『くらげのパポちゃん』は現在、藤沢市アートスペースで開催中の「かこさとし作品展」で3枚の絵を初公開しています。入場無料、8月24日までです。

8月9日(土)には絵を描いた中島加名のトークイベントがあり、本物のミズクラゲや海の生き物が「おでかけえのすい」(テラスモール湘南)でご覧いただけます。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る