メディア情報

2015年2月、みぞれまじりの寒い朝、かこは川崎市中原図書館で開幕する「かこさとし川崎の思い出〜1950年代のセツルメント活動と子どもたち〜」展の初日の記念講演の会場に入りました。

開場までにはまだ充分の時間があり、入場はハガキによる予約制でお断りをするのに苦労するほど多くのご応募があったため講演会の準備にも大勢にお手伝いいただき余念なく進むなか、一人の男性がマイクチェックをしている舞台のかこのもとに近づいて来られました。

その表情はなんと表現して良いのか、目元がくしゃくしゃしていて、何事かあったのかと思わざるを得ない様子でした。言葉も明瞭ではなく、聞けば、手にした一枚の写真を見せ、これは自分だといわれました。その方が持っていたのが冒頭の写真。かこのセツルメント活動を語るときに必ずと言って良いほど紹介されるものです。

女の子を先頭に子どもとセツルメントのメンバーたちが背の順にならび最後に立っているのが、メガネに帽子の若き日のかこさとし。その男性は「かこ先生」といったきり、もう言葉が出てきません。お顔を拝見すると、そう、写真の男の子の面影があります。慌ててかこの傍らにお連れし、あとは涙、涙の再会となりました。

その日の講演では、前半はかこがセツルメントについて語り、後半はセツルメント活動に携わった方々やかつての子どもたちが壇上に上がりに思い出を語るという構成でした。この日の為に、長い時間にわたる献身的なご協力をいただき、ようやく連絡がとれた当時の関係者の方々のお話からは、セツルメント活動が果たした役割の大きさが伝わってきて満員の聴衆も大変心を動かされました。写真の男性にも急遽壇上に上がっていただきました。

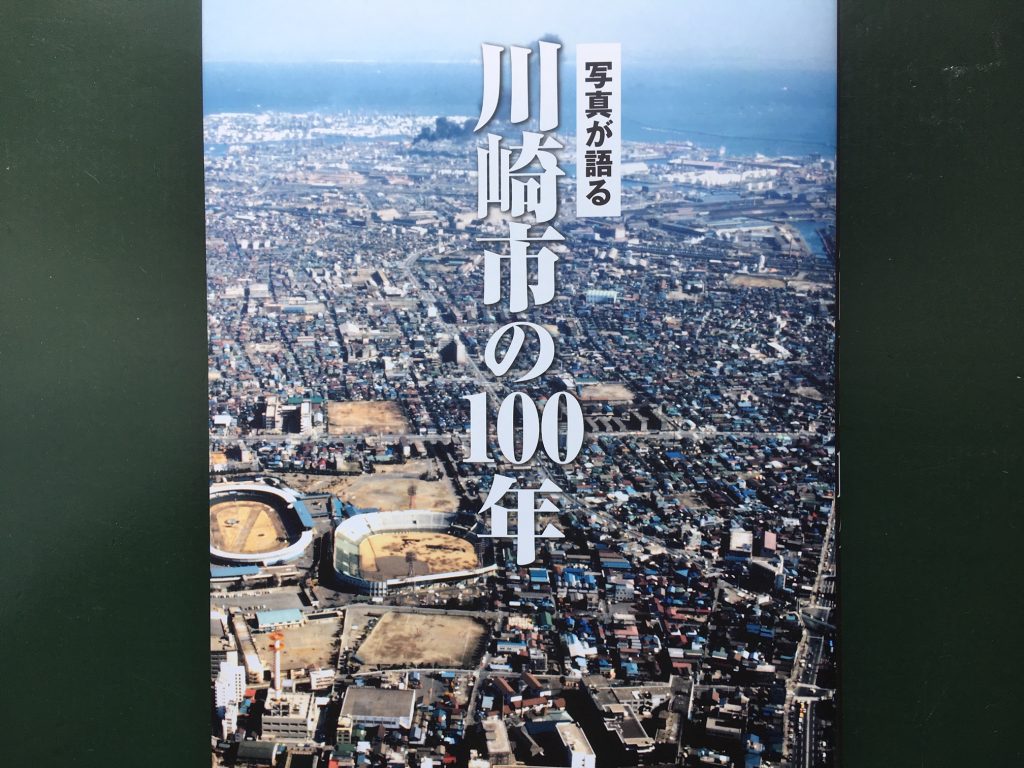

60年以上の時空を超えてかこと再会できたこの男性のおかげで当時の子どもたちのことが次第にわかりました。かこはこの再会を何にもまして喜んでいたのは言うまでもありません。その写真が、2020年3月20日に出版された『写真が語る 川崎市の100年』(いき出版)に収録されています。かこにとって忘れえぬこの一葉は、戦後日本の復興を支えた工場で働く人達の多くが暮らした川崎の歴史を伝える一コマでもあったのです。

2020年3月川崎市広報特別号などでも

この写真やセツルメント活動については川崎市広報特別号やタウンニュースでも取り上げられました。かこの手書き資料(初公開)などが掲載されています。詳しくは以下のサイトでご覧ください。

川崎市広報特別号

タウンニュース

日ごろの疲れがたまっているときにこそ、手に取ってほしい本5選 (プレシャス)

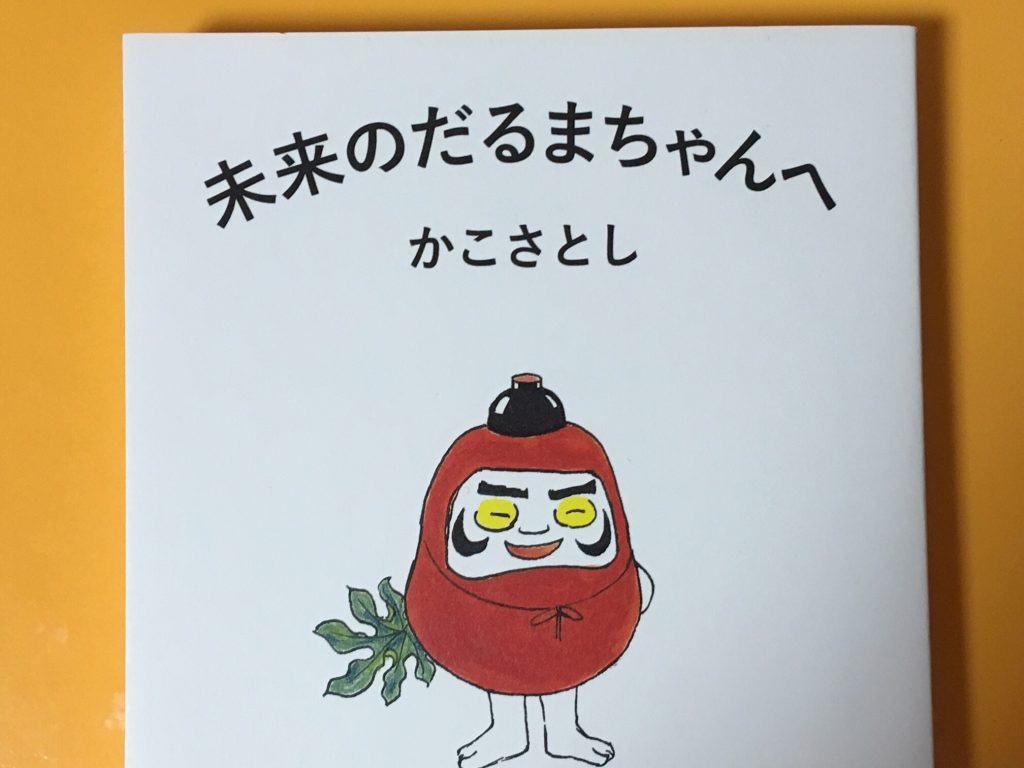

不穏な空気の中、「温かい気持ちになる本」を紹介しているコーナーで加古の遺言とも言える『未来のだるまちゃんへ』を取り上げています。遺言なのに温かな気持ち?と思われたら是非、お読みください。

記事は以下でどうぞ。

未来のだるまちゃんへ

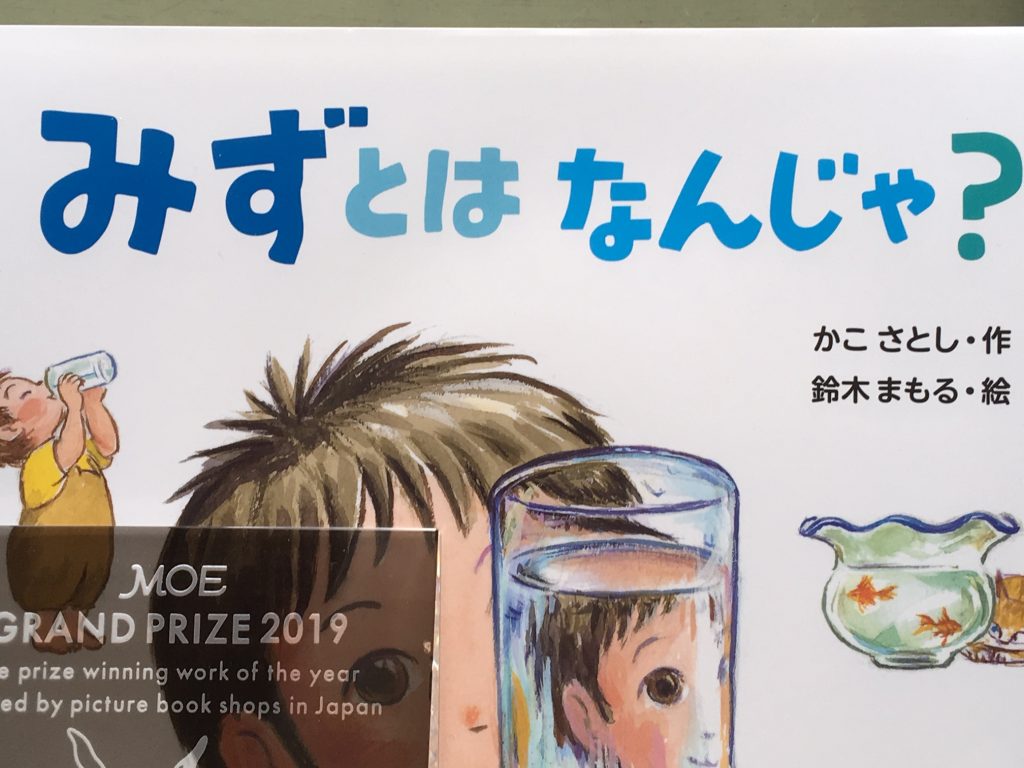

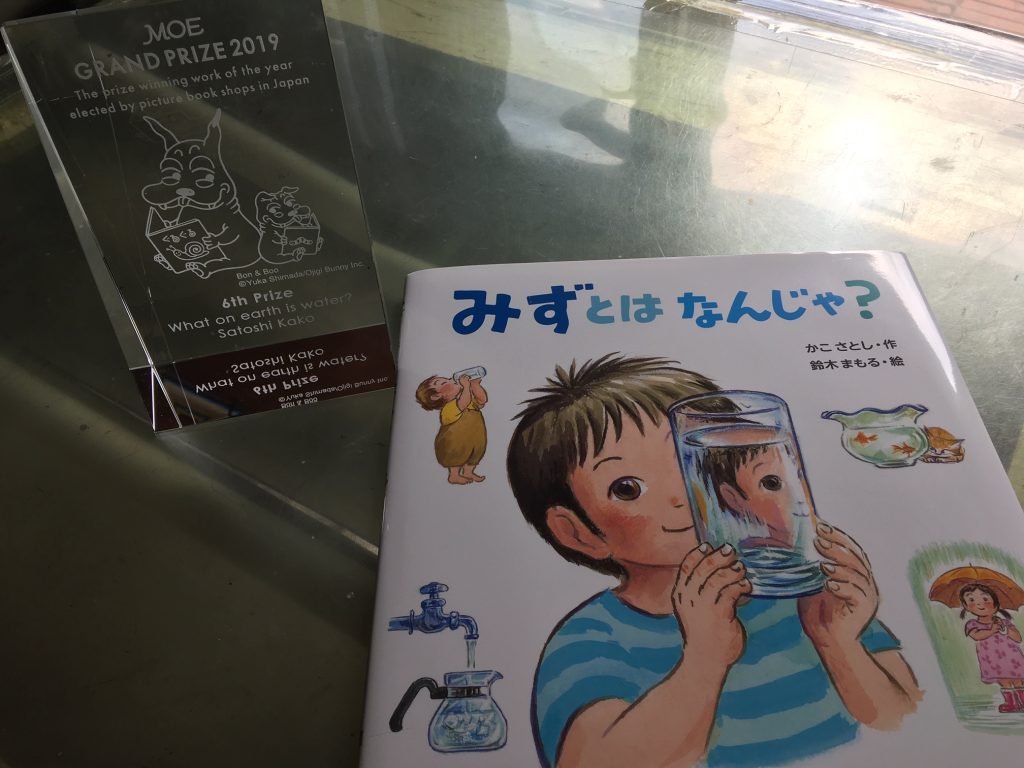

2019年MOE絵本屋さん大賞6位に選ばれ書店でも特設コーナーで展示されている『みずとはなんじゃ?』(2018年小峰書店)は、生前かこさとしが手がけた最後の絵本です。下絵までは描いていたものの絵を自ら描くことが出来ず断念、その思いを鈴木まもるさんに託し、完成を見たこの科学絵本についての詳しい解説と書評が科学雑誌『日本の科学者』2020年3月vol.55(2020年本の泉社)に掲載されました。絵本ですが年齢問わず読んでいただきたい、深い内容です。

以下に情報があります。

日本の科学者

幼い頃に楽しんだ絵本が今でも本屋さんの書棚に並んでいるのを見つけると無性に嬉しくなります。

その本を手に取ってページをめくると、あっという間に気持ちは子ども時代に戻っていることに気づきます。

皆さんにとって、そのような本はありますか。たった1冊でもそんな絵本があれば嬉しいですし、子どもたちにはそういう本に出会ってほしいと願っています。

ロングセラー絵本として『からっすのパンやさん』が紹介されています。47年前に出版され、おかげ様で今でも人気です。

以下で。

ロングセラー

『未来のだるまちゃんへ』(2016年 文藝春秋)

出版にあたり90歳のかこさとしがこの本の題名を当初「遺言」にしたいと考えたように、柔らかな語り口で、幼少期から晩年までを振り返り、未来の子どもたちへの思いを伝えます。

中でも、なぜ絵本を書こうと思うようになったのか、19歳で敗戦を迎え、「かこさとし」として生きる道を見出し全うした90年を知ることは、子どものみならず、これからを生きる大人にも大きな力を与えてくれます。

推薦者のコメントとともに紹介されています。

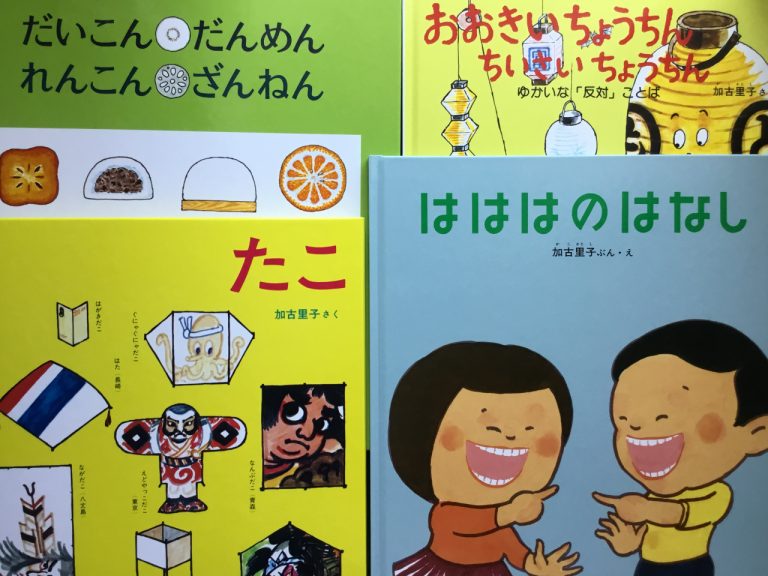

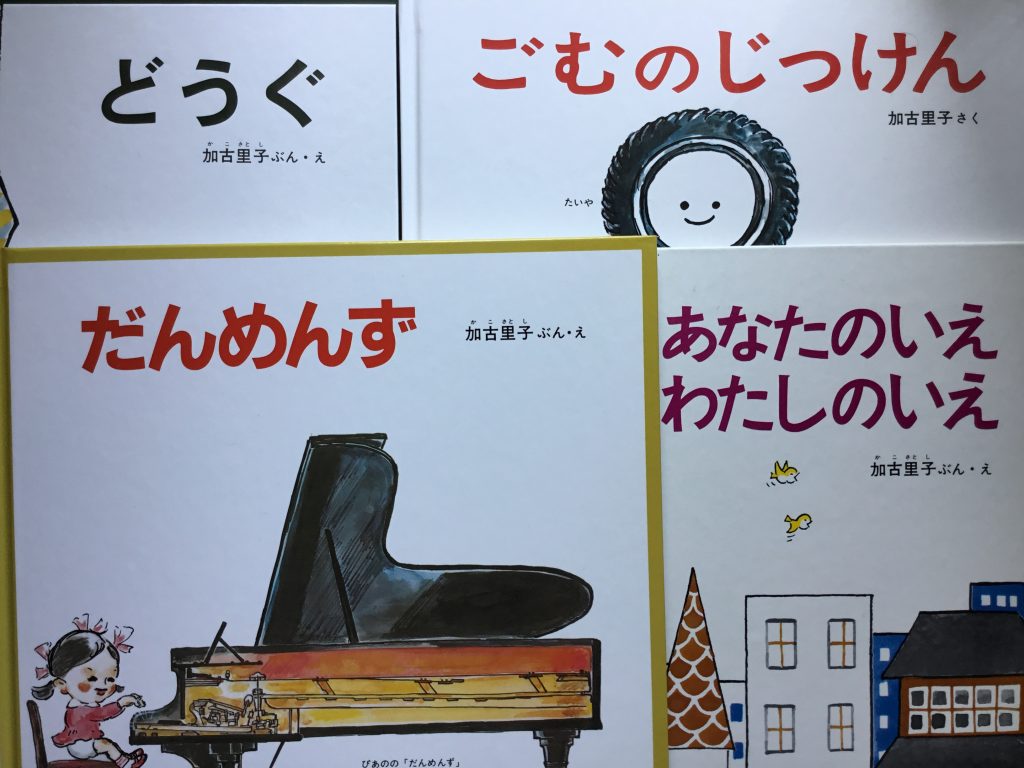

「かがくのとも」五十年

福音館書店から「かがくのとも」が刊行されて50年が過ぎました。かこさとしは、このシリーズで『あなたのいえ わたしのいえ』『だいこんだんめん れんこんざんねん』『はははのはなし』など数多くの絵本を制作、現在でも読み続けられています。そこにはどんな魅力があるのでしょうか。特集記事のインタビュでーで編集の方々が語っています。

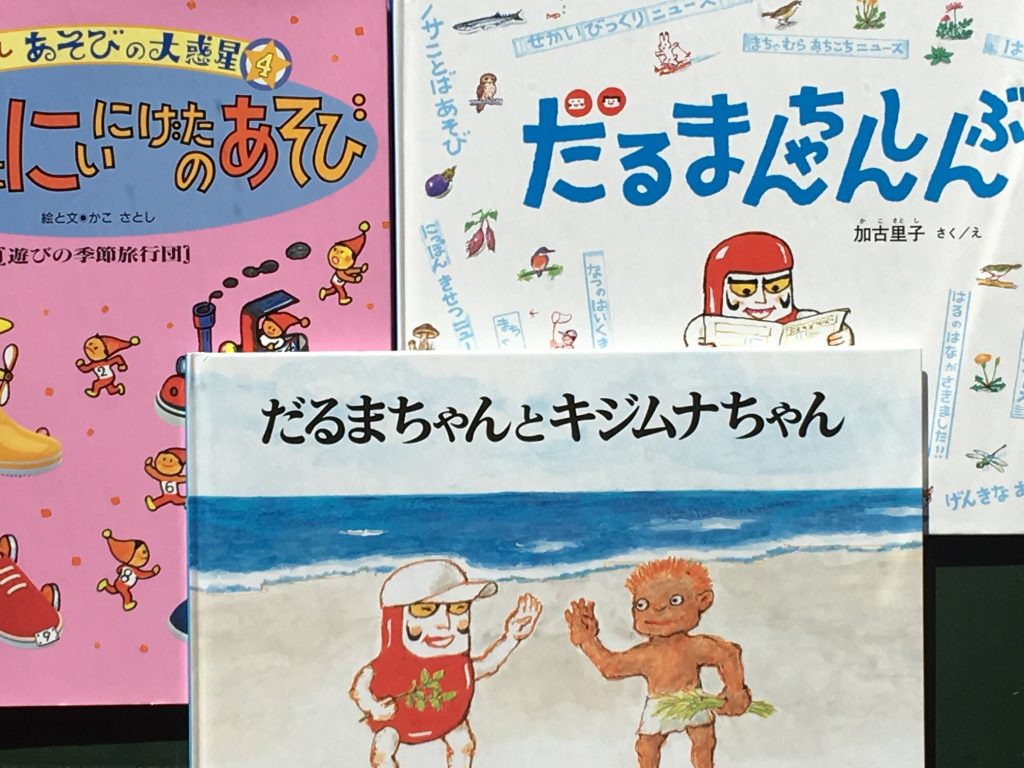

『だるまちゃんとキジムナちゃん』は2018年三作同時出版された「だるまちゃんシリーズ」の一冊です。間も無く92歳の誕生日を迎えようという、かこがテレビや新聞のインタビューでこの作品に込めた思いを語っていたように、あとがきにもありますが、戦後からの状況が未だに続く沖縄にエールを送りたいという気持ちを著したものです。

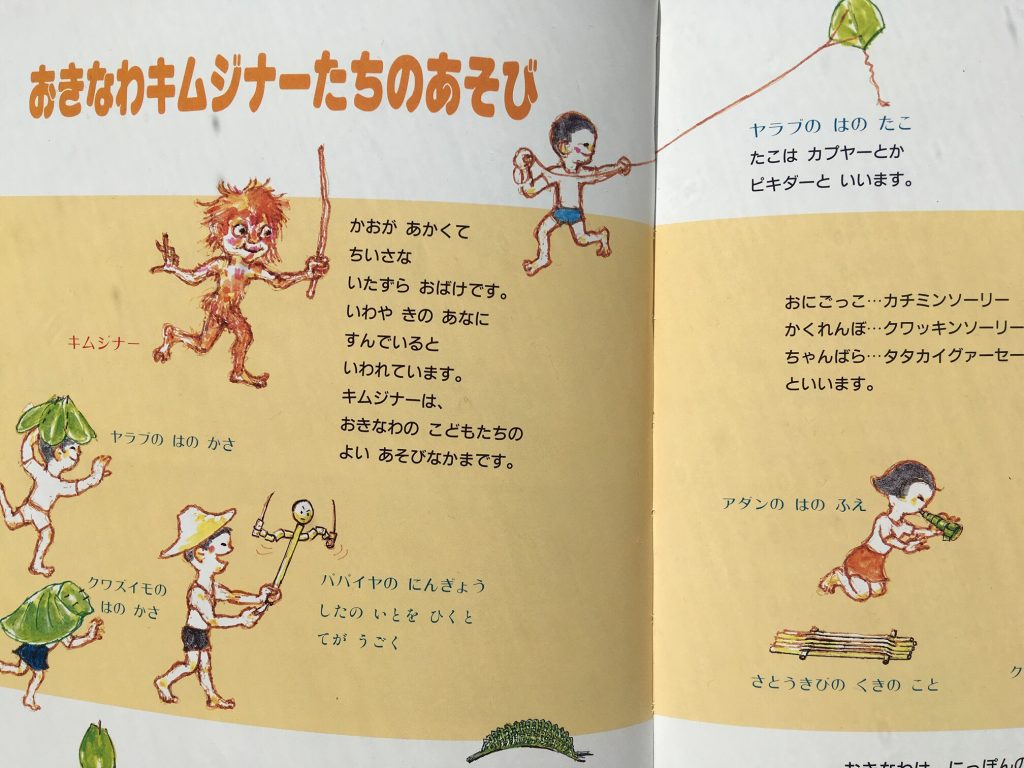

ご存知のように「だるまちゃん」シリーズはそのお相手を日本の郷土玩具に求めていますが、キジムナちゃんも他のお相手同様長い時間をかけて、かこが調べ温めていました。1991年刊行の『かこさとし あそびの大惑星4いちぬけた にいにげた のあそび』(農文協・下)に、すでに[おきなわキジムナーたちのあそび]という項目があり、「キジムナーは、おきなわのこどもたちの よいあそびなかまです」として、ヤラブやアダンといった沖縄独特の植物を利用した遊びの数々を紹介しています。

「おにごっこ・・・カチミンソーリー

かくれんぼ・・・クワッキソーリー

ちゃんばら・・・タタカイグアーセー

といいます。」と言った記述もあります。

『だるまちゃんしんぶん』(2016年福音館書店)には「おきなわ キジムナちゃん ほうもん」というコーナーがあり、だるまちゃんが報告しています。それによるとキジムナちゃんの嫌いなものは、にわとりの声と飛行機の音だそうです。

2020年1月12日琉球新報朝刊には、こんなクイズが掲載されました。

沖縄を舞台にした絵本「だるまちゃんとキジムナちゃん」を発刊した作家は誰かな?

三人の作家の名前から選ぶというもので、はなれた紙面にある答えには、絵本の内容が簡単に紹介されています。昨年は首里城の悲しい出来事もありました。キジムナちゃんは今頃どんなことを思っているのでしょうか。

2020年2月1日から始まる八王子市夢美術館での全国巡回展では、『だるまちゃんとキジムナちゃん』の原画もご覧いただけます。

8月29日に福井県越前市で開幕

寒中ですが、真夏の情報です。

かこさとしの生まれ故郷、福井県越前市でこの夏、紙芝居まつりが開かれます。開会式会場の文化センターに面している武生中央公園のだるまちゃん広場には紙芝居を楽しめるような仕掛けがありますし、この春には新たな台も加わる予定です。

ところで、ロンドンのハイドパークには「スピーカーズコーナー」という場所があって、日曜日の午後には、ここで自由に自分の意見を述べることができます。特別な縁台があるわけではなく、自分で持ってきた木箱などに立って、自由に語り、聴衆とやりとりをすることができます。

紙芝居を持ってきてそんな風に自由に演じ自由に見て楽しめたらという思いを込めて、武生中央公園の監修にあたり、紙芝居ができる仕掛けを設けていただきました。かこさとしが30代はじめの頃、川崎の多摩川の土手や子どもたちが集まる、通称三角公園で演じていた野外紙芝居。生の声で直接語りかける紙芝居の魅力は、電気を通して聞こえてくるものとは違うものがあります。

この夏はふらっと紙芝居、そんな贅沢をお楽しみください。

大会に関しての記事は以下で。

紙芝居大会

本屋さんの棚にクリスマスコーナーができて、『だるまちゃんとうさぎちゃん』が並べられているのを見かけました。

この本や『マトリョーシカちゃん』は雪の場面がありますのでその連想ですね。

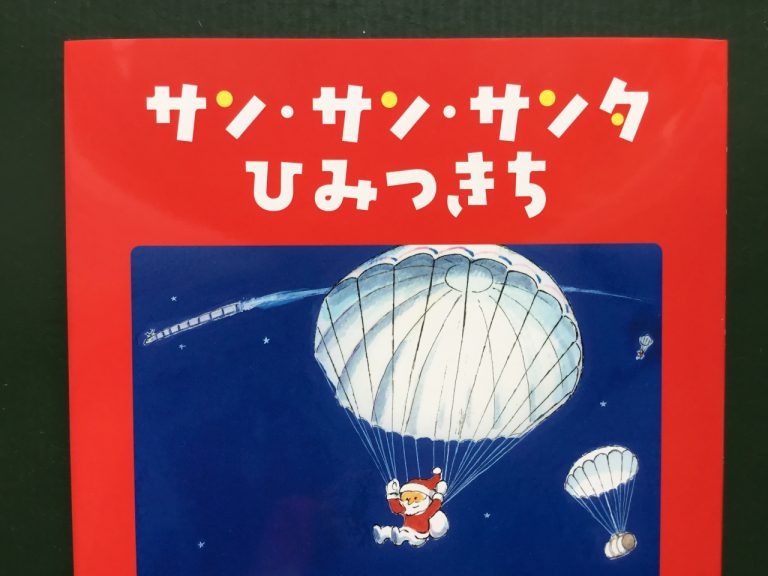

2019年秋、装い新たに白泉社から刊行された『サン・サン・サンタ ひみつきち』(上・表紙、下は裏表紙)は、クリスマスの朝にプレゼントが届く訳をお子さんにも納得いくように語る夢あふれる物語です。プレゼントのおもちゃは、実はリサイクルによって作られたものというところが、リサイクルやエコという言葉が使われるずっと前からリサイクルを心がけていた、かこらしい発想でもあります。

この本は「コドモエ」12月号〈ページをひらけば ほら、クリスマス〉コーナーでも紹介されています。

クリスマスツリーを飾るのは場所もとるし手間も大変という方、この一冊を飾ってみてはいかがでしょうか。

越前市のだるまちゃん広場では今年もクリスマスイルミネーションが始まりました。図書館脇にあるもみの木は、『きれいなかざり たのいまつり』(1987年 福音館書店)をイメージして植えられています。

この本はクリスマスツリーの根から木の先端までを飾る様々なものが描き出されていて全場面がつながると高い一本の見事なクリスマスツリーにるようにできています。

『かわ』が横に伸びるのに対してこれは縦に伸びる一冊の絵巻じたてできるのです。来年の今頃には絵本として復刊されていることを願ってやみません。

『きれいなかざり たのしいまつり』の最後をご紹介します。

(引用はじめ)

あなたに しあわせ くるように いのって このひ すごします

こころ ゆたかに やすらかに ほしふる よるを すごします

(引用おわり)

災害の多い今年でしたが、どうか心豊かにやすらかにお過ごしください。

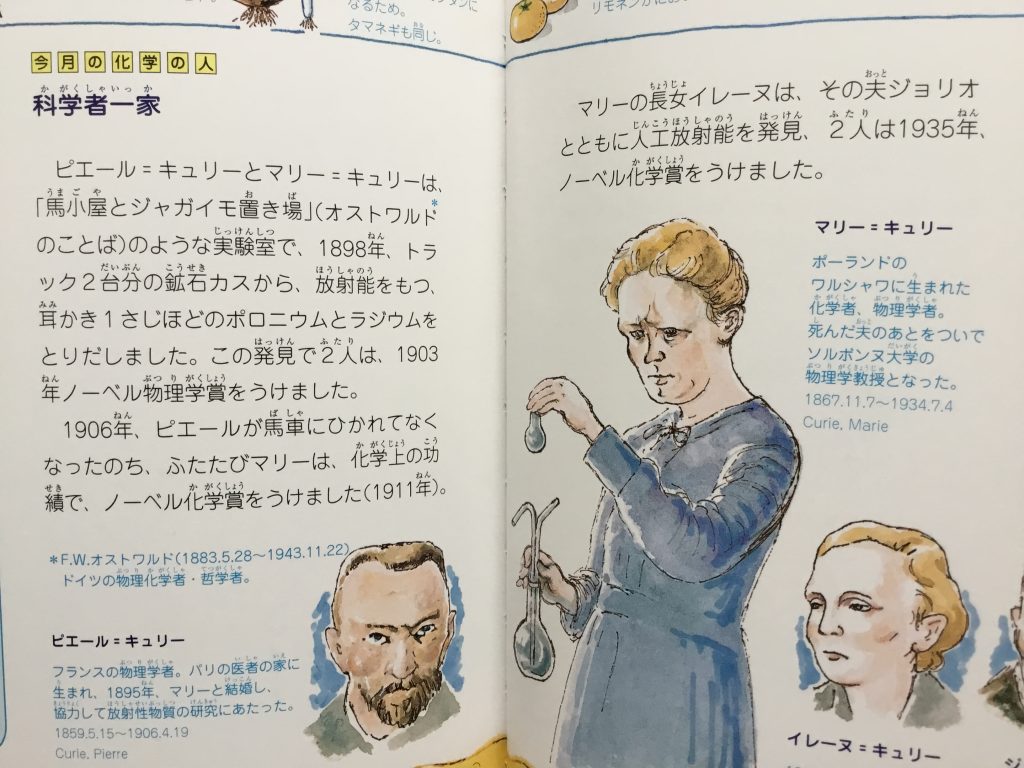

小学生のとき、伝記を読む宿題が出た私は父かこさとしに相談したところ、早速一冊のハードカバーの本を買ってきてくれました。それが「キュリー夫人」。当時はそのように呼ぶことが多かったように記憶しています。(上の写真は『世界の科学者12か月』より)

研究者としての熱意と努力、真面目で優しく、つつしみ深い人柄、しかも悪には毅然とした態度を貫く強さは、ノーベル賞を2度も受賞した科学者のかがみであるとともに人間としても素晴らしく尊敬に値するものだということが子供心にわかりました。

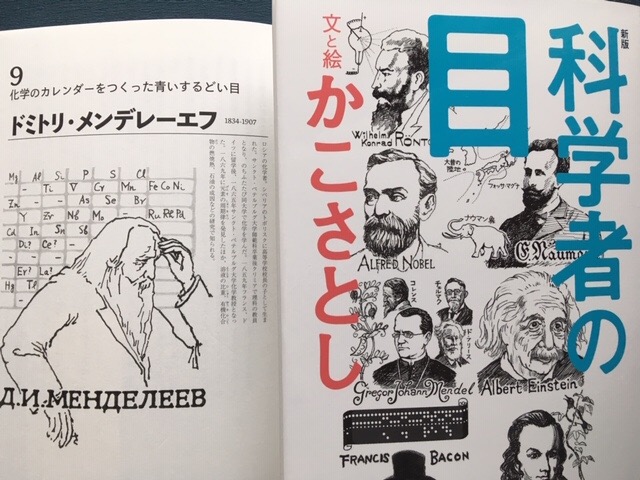

そのマリー・キュリーを紹介する展示会が開かれるそうです。題して「マリー・キュリーの科学への情熱展」。2019年が、メンデレーエフが元素の周期律表を発見して150周年の記念の年であり開催されるものです。(下の写真はかこさとし『科学者の目』でメンデレーエフを紹介しているページ)

展示会については以下にあります。

マリー・キュリー

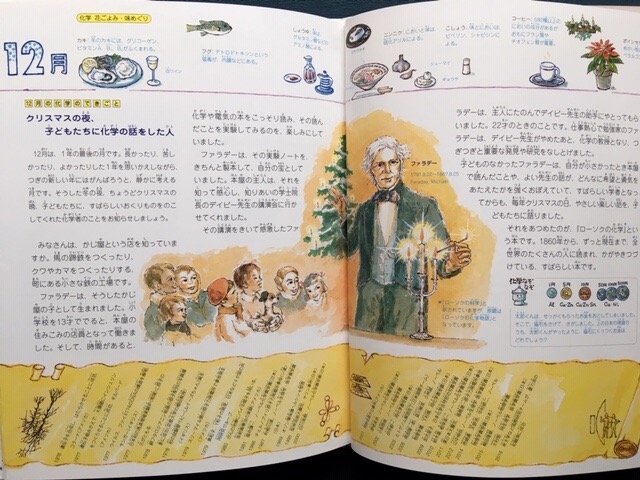

マリー・キュリーに関しては冒頭の写真にあるように『世界の化学者 12か月』(2017年偕成社)の11月でマリーとその家族の功績を紹介していますが、まもなく12月、ノーベル賞の授賞式がおこなわれます。

『世界の科学者12か月』の』10月ではノーベル賞受賞者の福井謙一博士を、12月では2019年受賞の吉野彰博士が化学に目覚めるきっかけとなった「ろうそくの科学」とその著者ファラデー(写真・下)についても書いてあります。

今年刊行された『科学者の目』(2019年童心社)には残念ながらマリー・キュリーはとりあげられていません。その理由を加古は、あまりに有名でよく知られているのであえて登場させなかったと申しておりました。『科学者の目』は、もともとは新聞に掲載するために書かれたもので古今東西の41人の科学者について、その人間模様をも伝えるものです。

2019年10月20日発行の『子どもと読書』(11・12月号)の書評では「頑張れば自分も科学者になれるかもしれないと、科学への興味とあこがれを抱かせてくれる本」と評されています。

『科学者の目』の前書きでかこさとしは次のように語っています。

(引用はじめ)

古来からすぐれた科学者たちは、めぐまれない人びとのため、科学の力が役立つようさまざまな苦心をし、努力をかたむけてきました。それを知ってほしいと思って書いたのがこの本です。

(引用おわり)

科学者の人間としての生き方を是非お読みください。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る