出版情報

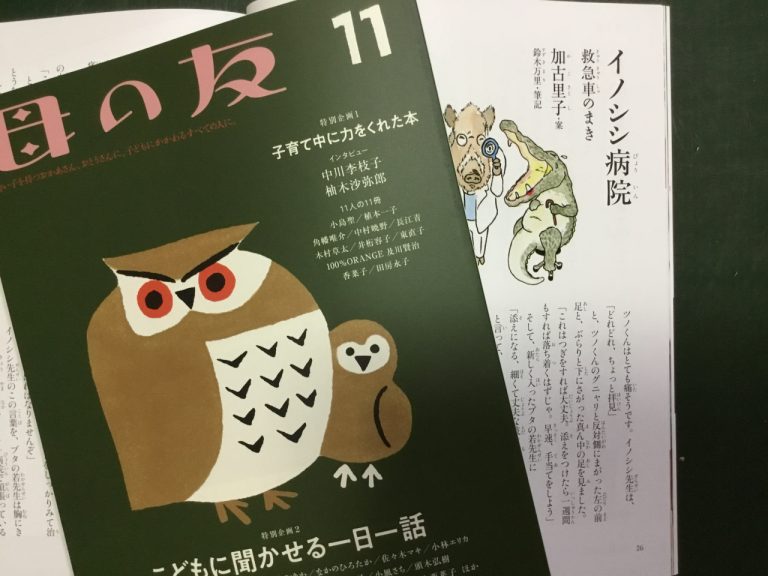

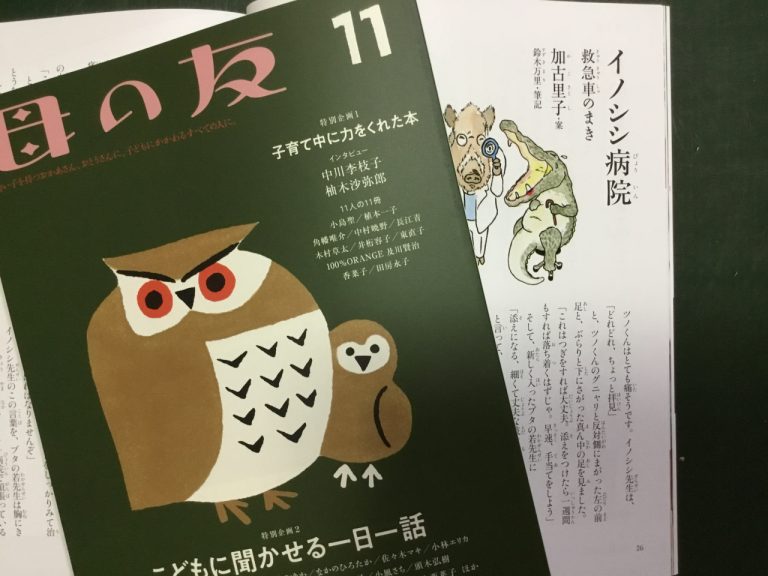

表題の2作品が福音館書店発行の月刊誌『母の友』10月号、11月号に掲載されています。

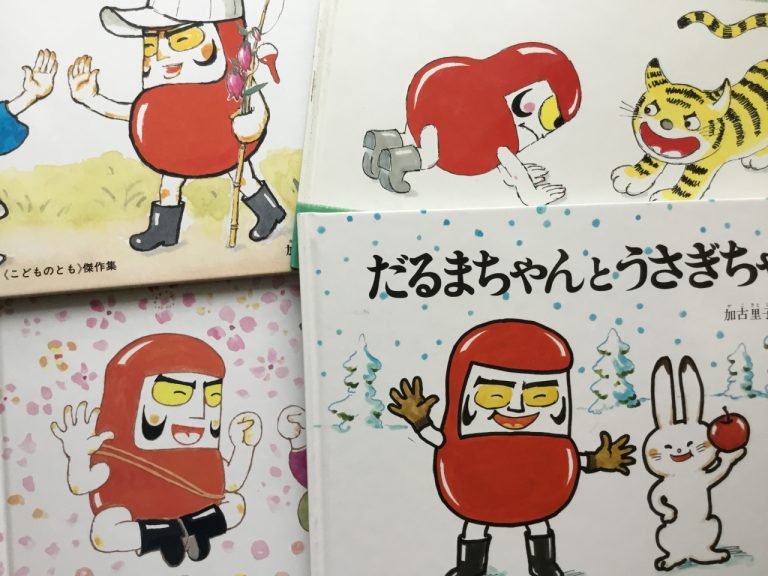

『母の友』10月号の特集は加古里子。

2018年6月に放映されたNHKテレビ「プロフェッショナル仕事の流儀 かこさとし最後の記録」でその一部が紹介された遺稿「だるまちゃんとうらしまちゃん」の全文と下絵を掲載。想像力で膨らむ内容は読み物として小さいお子さんからお楽しみいただけます。

他にも面白、楽しいだるまちゃんが登場したり、心に留めておきたい加古の言葉をご紹介しています。

同番組の冒頭で、書斎に座ったかこさとしが、メモを見ながら語り始めたのはイノシシ先生のお話。そのお話を採録した小さな物語は『母の友』11月号の特集「こどもにきかせる一日一話」に登場です。

イラストは同番組でかこの誕生日に絵をプレゼントした孫のカメツヒロキ。

イノシシ病院に救急車で運ばれてきたのはー。是非お読み下さい。

2018年6月に放映されたNHK「プロフェッショナル仕事の流儀 かこさとし最後の記録」の冒頭で、書斎に座ったかこさとしが、メモを見ながら語り始めたのはイノシシ先生のお話。そのお話を採録した小さな物語が『母の友』11月号の特集「こどもにきかせる一日一話」に登場します。

イラストは同番組でかこの誕生日に絵をプレゼントした孫のカメツヒロキ。

イノシシ病院に救急車で運ばれてきたのはー。是非お読み下さい。

『母の友』10月号の特集は加古里子。

NHKテレビ「プロフェッショナル」でもその一部が紹介された遺稿「だるまちゃんとうらしまちゃん」の全文と下絵を掲載。想像力で膨らむ内容は読み物として小さいお子さんからお楽しみいただけます。

他にも面白、楽しいだるまちゃんが登場したり、心に留めておきたい加古の言葉をご紹介しています。手元に置いておくのに嬉しい小型で軽量の雑誌です。

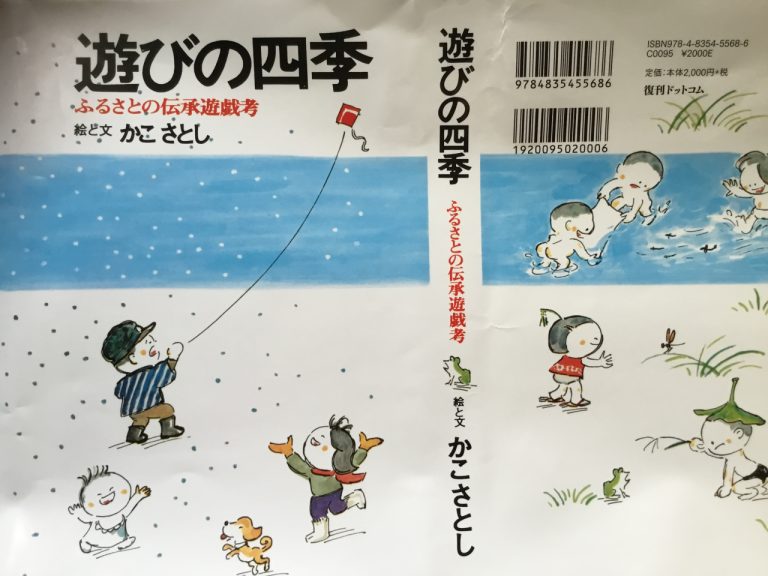

大雪のニュースが報じられている福井県で生まれ育ったかこさとしにとって、雪に覆われた幼い日々の思い出はとりわけ鮮烈なものがあるようです。雪降る2月に、そんなかこさとしの幼年時代を描いたエッセイが復刊されます。

1975年じゃこめてい出版から刊行され、その年、第15回久留島武彦文化賞ならびに第23回日本エッセイスト賞受賞作品となりました。『遊びの四季ふるさと編』(2013年越前市教育委員会)や『現代思想 総特集かこさとし』(2017青土社)に一部分が掲載されていますが、40年以上経て再びお届けできることになり著者も非常に喜んでいます。

表紙はその雪の中で元気に遊ぶ子どもの姿、裏表紙には夏の小川遊びが描かれています。ほとばしり出る幼き日の記憶はただ単に郷愁ではなく、そこに遊びの持つ大きな意味を見出しているからに他ならないことは、「この本にこめた私の願いーまえがきに代えてー」のさらに前にある以下のように始まる文からも知ることができます。

(引用はじめ)

子どもの頃を思い出すことは楽しい。

ふるさとの野山で遊んだことは、なつかしい。

思い出の中に雪がまい、蝉がなく。

すみれや彼岸花の色が浮かんでくる。

だが、なつかしさや楽しさのほかに、もっと違った、何か大きくて、強くてしっかりしたものを、子どもの頃の遊びの中で身につけのではないだろうか。

(引用おわり)

下は、上記の文に添えられているイラスト

「この本にこめた私の願いーまえがきに代えてー」に書かれているように、かこさとしは「できるだけその当時の自分に立ちかえって、その心と立場から遊びの面白さと良さを記すようにした。(中略)子ども自身が考え、感じ、心にきざみつけていることがらは、表現することの何層倍も、量も深さもあるものである。」

この言葉の意味を本作を読むことで感じ考えていただけたら、長年の思いが叶い復刊されたこの本の大きな役割が果たせるように思われます。あとがきに加え、復刊に際して間もなく92歳のかこさとしからの新たなあとがきも加わりました。イラストも豊富な四季の遊びにまつわるエッセイ46項目、224ページを是非お読みください。

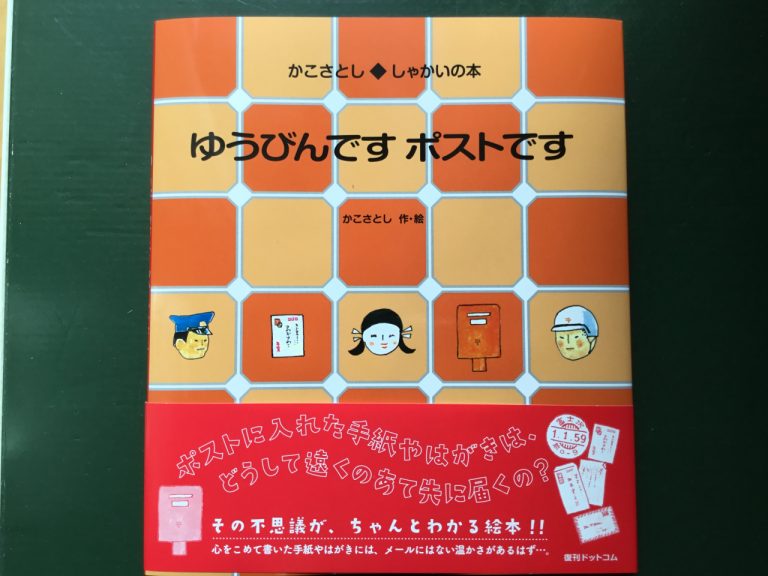

『こどものとうひょう おとなのせんきょ』にはじまった、かこさとししゃかいのほんシリーズの復刊最後の第5巻がいよいよ刊行されます。

ネット時代だからこそ、文通がひそかなブームになっているとも言われますが、日常生活の中で手紙やはがきをポストに投函することはどれくらいありますか。そろそろ年賀状の準備を始める季節、是非この本をお子さんとお読みいただけたらと思います。

あとがきをご紹介します。1983年に出版され旧版に掲載されたものです。

あとがき

(引用はじめ)

通りに立っている赤いポストは、子どもたちにとって、不思議なもののひとつです。

だから「毎日、立たされ坊主ダーレ」というなぞなぞや、いろいろな童話の題材にされてきましたし、いじめっ子の名を書いた石をほうりこめば相手の頭にあたるのではないかという笑い話を本気にする子さえいるのです。

この本は、そうしたふしぎな社会の通信連絡伝達手段をわかっていただくために試みたものです。

(引用おわり)

上は前扉。そういえば来年は戌年(いぬどし)です。

かこさとし・しゃかいの本シリーズの4作目の復刊となるこの本は、小さな方からご高齢の皆様にも手にとっていただきたい内容です。普段見慣れている町の昔はどんなだったのか、どんな時代を経て今日に至ったのかがわかりやすく描かれてています。

観音開きのページもあり、この作品に込めた著者の思いが伝わってきます。あとがきは次のように書かれています。

あとがき

(引用はじめ)

私たちのいる町は、人の生活するところです。そこで、人は食べたり遊んだり、働いたり休んだり、楽しんだり集まったりしてくらしています。ですから、町には、人が生活するためのものがみんな揃っています。家や橋やマーケットや学校や駅や店や役所や公園などがあります。

こうしたものは、いっぺんにできたのではありません。人の生活が豊かになるよう、力を合わせて、ときには災害で失ったりしながら長い時間かかって作り上げてきたのです。

街のことを調べたり考えたりすることが、人々の暮らしを知ることになります。そしてそれは人間と言うものをよく知り、もっと高くて素晴らしいことをめざすことにつながります。

こうした願いを込めて「しゃかいの本」のおしまいにこの巻を送ります。みなさん、さようなら。

かこさとし

(1987発行の旧版掲載文)

(引用おわり)

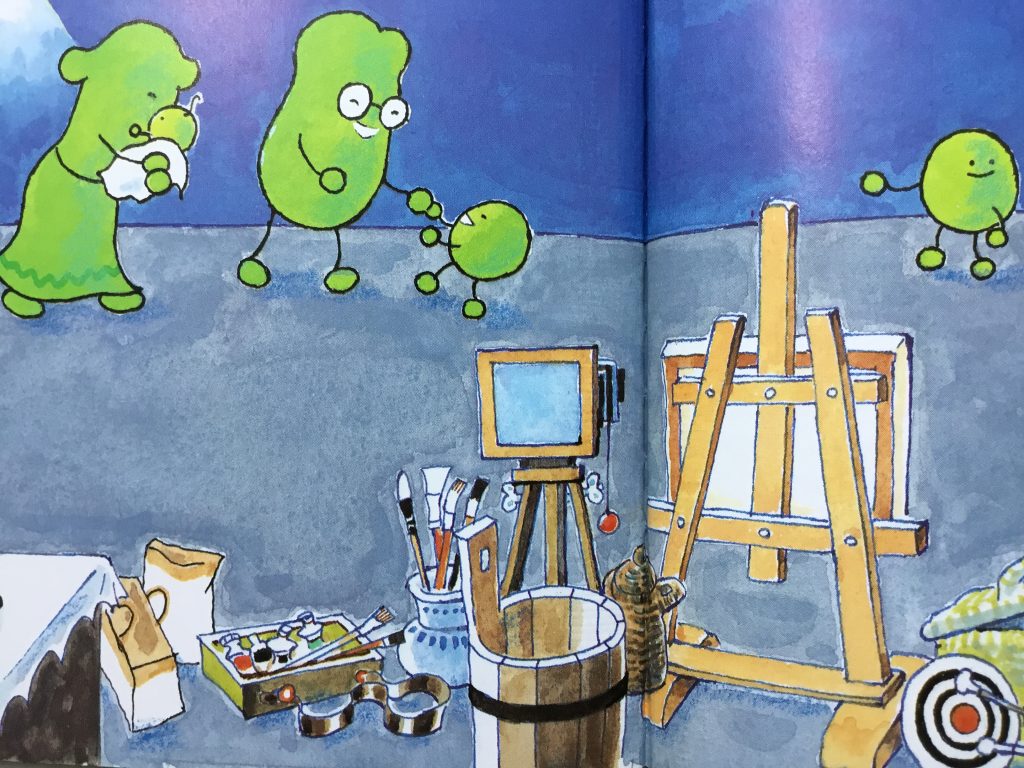

「アトリエと道具から、そして作家自身のことばから、絵本のさらなる魅力を伝える」(前書きより)オールカラー127ページの本。

冒頭にかこさとしのアトリエ、ライトテーブルにはだるまちゃんシリーズの次作の下絵、本棚を紹介、インタビューも掲載。

下は「あさですよ よるですよ」(福音館書店1986年)より、かこさとしのアトリエを彷彿させる場面。

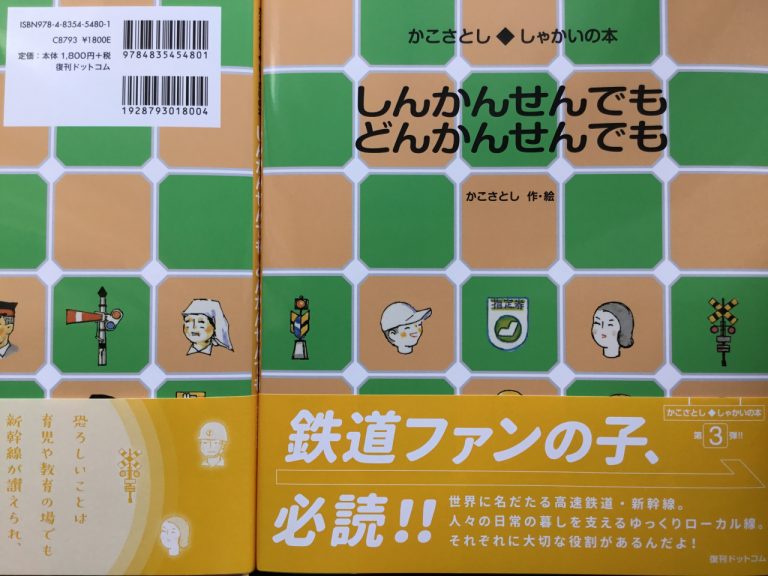

「夢の超特急」そんな言葉とともに東京オリンピックを前にした昭和38年、1963年に開通した新幹線ですが、今でこそ昭和レトロと思われる丸い形の先頭車両は、従来の汽車とは全く違う未来の象徴に見えました。

そんな姿が登場する「しんかんでも どんかんせんでも」(1983年童心社)が、2017年7月25日に復刊ドットコムより復刊されます。

いなかのおばあさんのお見舞いにでかける少年「てっちゃん」とお母さんが乗る新幹線は、食堂車があった時代のものです。当時は食堂車の壁に設置された時速計に表示される数字に目を見張りました。子どもだけでなく、大人にとっても夢の乗り物だった超特急が描かれています。

新幹線を降りた「てっちゃん」たちが乗り継ぐのは新幹線とは対照的な「どんかんせん」。この本が書かれた1983年当時空気を運んでいると言われすでに問題になっていた地方の鉄道の状況が伝えられます。「てっちゃん」にとっては「しんかんせん」も「どんかんせん」も大事で忘れられない貴重な体験になったのですが、著者のあとがき(1983年のまま)は次のようにあります。

あとがき

(引用はじめ)

早くてきれいで安全なーーー新幹線は、鉄道技術の粋として、その名は世界中にとどろき子どもの本にもたくさん取り上げられています。

しかし遠く離れた地方に住む人びとの生活と、都市を結ぶキズナとなっていた数々の支線は、経済的に赤字だからとして、人員がへらされたり、設備がどんどん悪くなり、廃止されようとしています。

恐ろしいことは育児や教育の場でも新幹線が讃えられ、鈍カン線(傍点あり)は見捨てられているという事です。

かこさとし

(引用おわり)

2016年、メディアで話題になり復刊された「こどものとうひょう おとなのせんきょ」と同じ[しゃかいの本シリーズ](童心社)全11巻のうち4巻が、2017年5月から復刊ドットコムより順次復刊されます。

5月25日に刊行される「ほんはまっています のぞんでいます」のあとがきをご紹介しましょう。この本は1985年に刊行されたもので、あとがきも当時のものです。

あとがき

(引用はじめ)

本を読むことや読書について、日本の子どもたちは、ことあるごとにすすめられ、はげまされています。ところがどういうわけか、学年がすすみ、年齢が大きくなるにしたがい、だんだん本を読まなくなってしまうのです。どうしてなのでしょうか?

一方、親や大人は、子どもにだけ本を読めと言うだけで、良書の普及や図書館の状況が文明国の中でとても恥ずかしい状態なのを改める努力が少ないように思います。なぜなのでしょうか?

もうそろそろ私たちは、子供も大人も考えなおす時がきているように思います。

かこさとし

(引用おわり)

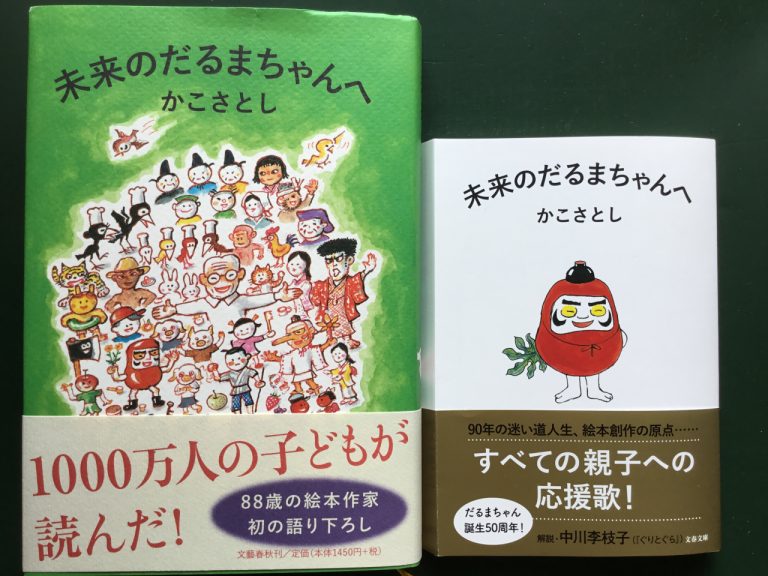

2016年12月に文庫化され大好評の「未来のだるまちゃんへ」が電子書籍としても登場。ハードカバー、文庫、電子書籍という3つの選択肢から選んでいただけるようになります。あらゆる年代の方に、折にふれ読み返していただきたい内容です。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る