出版情報

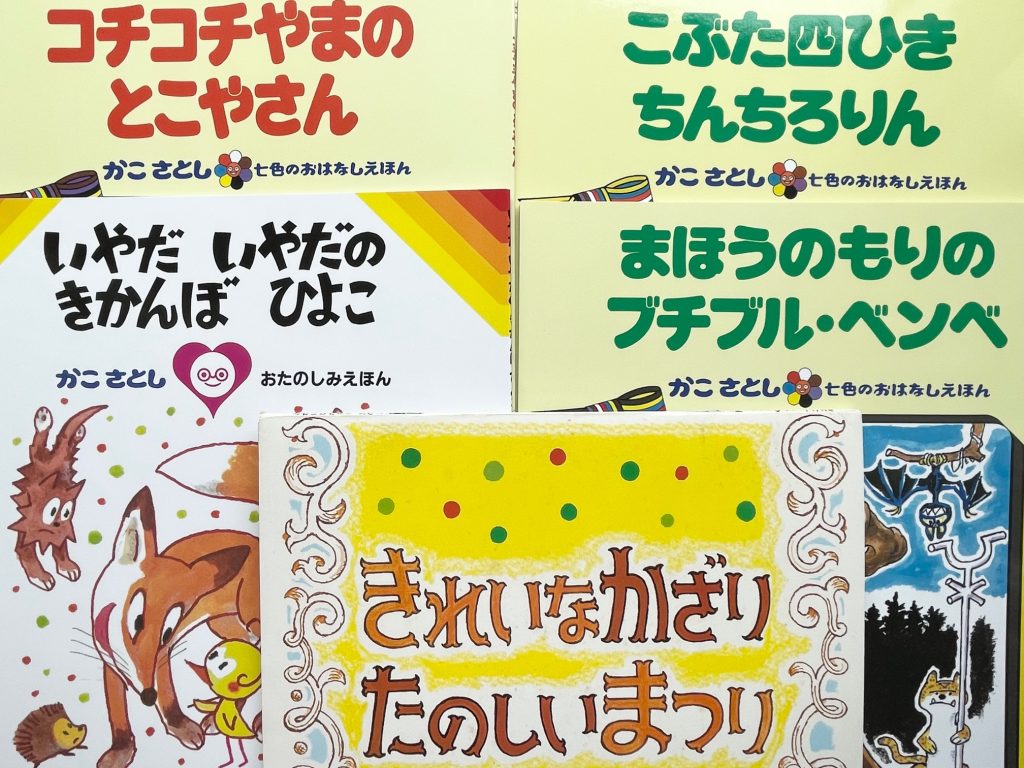

長い間、ご覧になりにくかった5冊の絵本がこのほどオンデマンド出版されることになりました。

「かこさとし七色のおはなしえほん」シリーズから

『コチコチやまのとこやさん』(1984年)

『まほうのもりのブチブル・ベンベ』

『こぶた四ひきちんちろりん』(いずれも1986年)、

「かこさとし おたのしみえほん」シリーズから

『いやだいやだの きかんぼ ひよこ』(1988年)(以上全て偕成社)

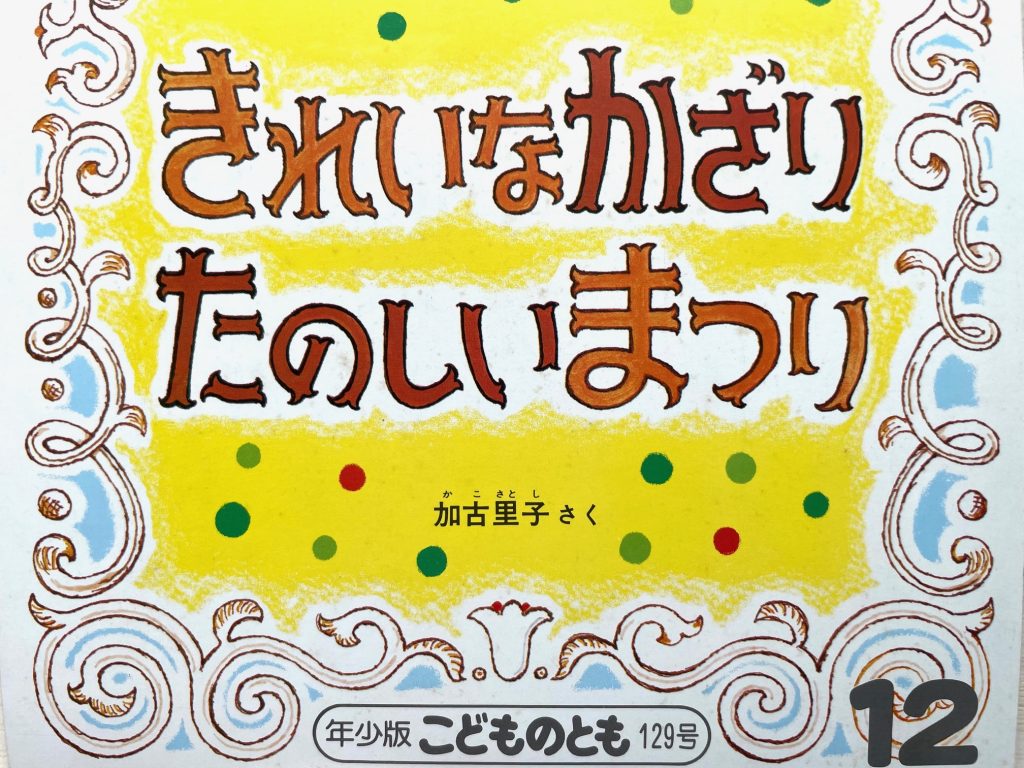

「こどものとも」シリーズで配本された『きれいなかざり たのしいまつり』(1987年福音館書店)

いずれも30年以上前の出版で、それぞれに味わいが異なりますが、色合いが美しくたくさんの動物が登場するなど初めてご覧になる方は新鮮な驚きがあることでしょう。

「かこさとし七色のおはなしえほん」シリーズは「面白い」の言葉の白を他の色に置き換えて、その色をテーマカラーにして物語を展開するという趣向でつくられました。七色なので7冊かと思いきや、赤いタイトル文字の7冊と緑のタイトル文字の7冊で計14冊のシリーズでした。

『コチコチやまのとこやさん』は茶色、『まほうのもりのブチブル・ベンベ』は黒、『こぶた四ひきちんちろりん』は黄色がテーマカラーですので、お話の展開と合わせてお楽しみください。

また、『まほうのもりのブチブル・ベンベ』と『いやだいやだの きかんぼ ひよこ』は海外で取材したものを日本語にした物語なので、それを意識したタッチの絵も見どころです。

そしてクリスマスが気になる今、クリスマスツリーを主人公にしたお話『きれいなかざり たのしいまつり』も出版されます。これは福音館書店から「年少版 こどものとも129号(12月号)」として刊行されたもので、当時はハードカバーでの出版はされませんでしたので初めてご覧いただく方も多いのではないでしょうか。

この本の折り込み付録に、加古が創作に込めた思いを書いています。当サイトでご紹介したことがありますので是非ご一読ください。

きれいなかざり たのしいまつり

オンデマンド方式ですので、皆様からご注文をいただいてからの印刷製本となるため、以下から直接お申し込みください。

クリスマスの特別なプレゼントになることを願っております。

オンデマンド復刊絵本

2023年12月21日のマイナビ子育てでも、取り上げられました。

以下でどうぞ。

マイナビ子育て

『うみはおおきい うみはすごい』『せかいあちこち ちきゅうたんけん』

2022年に刊行された新装版「かこさとしの地球のかがくえほん」6冊に続き、残りの4冊が9月に出版されます。先にご紹介の2冊と今回ご紹介の2冊でシリーズ全10巻が整います。

地球の7割を占める海は、大きくすごいにもかかわらず、海水温上昇など非常にさし迫った問題となってきています。全部ひらがな書きで、小さいお子さんにも理解できるような内容ですが、ご家族皆さまでお読みいただけたらと思います。

それぞれの本のまえがきをご紹介致しましょう。

『うみはおおきい うみはすごい』まえがき

地球の ことを もっと よく しろう。

にんげんは 地球に すんでいる。

にんげんが いきて ゆくのに

地球の やまや うみなど

すべてが だいじな もの なのだ。

じしんや たいふうなど

地球で おこる ことがらを

よく しっておく ことが たいせつ なのだ。

だから もっと よく もっと ふかく

地球の ことを しって おこう。

(引用おわり)漢字にはふりがながあります。

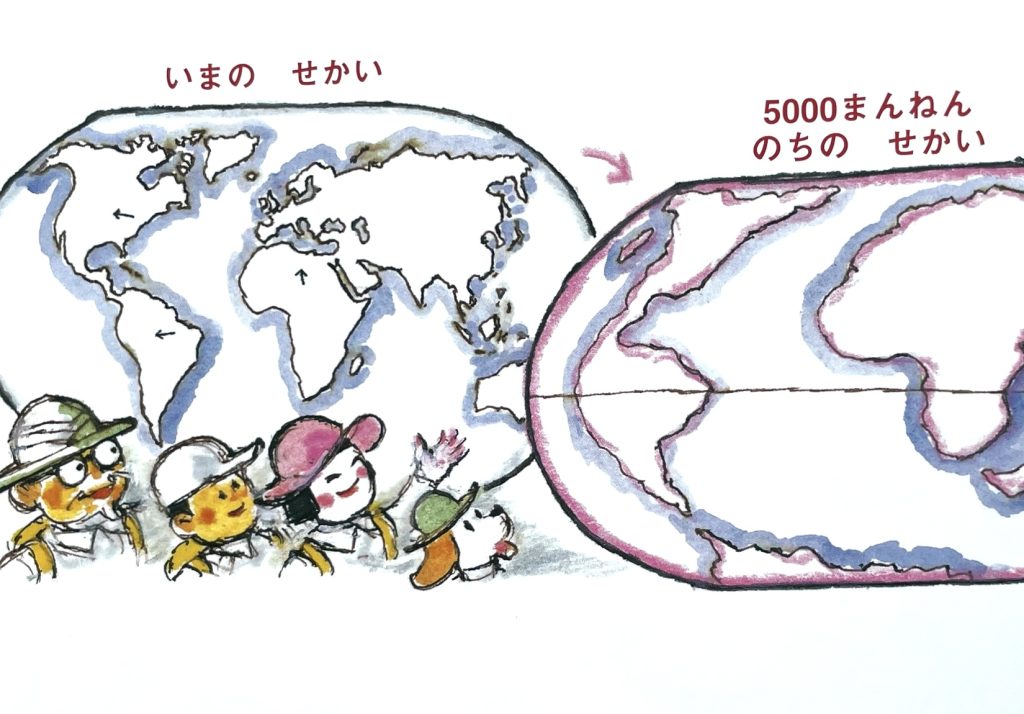

また『せかいあちこち ちきゅうたんけん』では、なかなか行くことができない6つの大陸の景色を見ながら地球の歴史を探ります。

『せかいあちこち ちきゅうたんけん』まえがき

(引用はじめ)

この 地球には おおきな りくちが

いくつも ちらばって あります。

そこには けわしい やまや ひろい へいやが

あったり します。

その やまや のはらの ようすは

どのように なっているのか

この ほんで しらべて みましょう。

そこから どのような ことが 地球で おこって きたのか、

おこって いるのかを さぐって ゆきましょう。

(引用おわり) 漢字にはふりがながあります。

『やまをつくったもの やまをこわしたもの』『かわはながれる かわははこぶ』(農文協)

昨年刊行された新装版「かこさとしの地球のかがくえほん」6冊に続き、残りの4冊が9月に出版されます。

『やまをつくったもの やまをこわしたもの』は世界中にある高い山がどのようにして出来上がったのか、そしてそびえ立ち、不動のように見える山が太陽や雨風、雪や氷によって日々刻々その姿を変えていることを伝えます。

『かわはながれる かわははこぶ』も同様に川が、地球の様子を変える役割をしていることを気づかせる内容です。まえがきをご紹介しましょう。

『かわはながれる かわははこぶ』まえがき

(引用はじめ)

自然は すばらしい。

はる あきの うつくしい ようすは

ひとの こころを なぐさめて くれます。

きびしい さむさや はげしい おおあめなど

ひとの ちからでは とてもかないません。

この 自然の もっている きまりを よく まなび

自然の もっている ちからを

もっと よく しるように しましょう。

自然は おおきな すばらしい せんせいです。

(引用おわり)

なお、本文漢字にはふりがながあります。

2冊とも写実的でわかりやすく美しい絵で表現されいる科学絵本です。どうぞご家族でお楽しみください。

教育家庭新聞

先にお知らせした農文協の科学絵本6冊が2022年9月25日刊行されました。

大きさは『からすのパンやさん』の本のような大きさで旧版よりお子さんが持ちやすいサイズになりました。旧版を活かしつつ、一部最新情報を反映しています。

お子さんが一人で読むことができるよう、ひらがな表記で大人向けのまえがき、あとがきの漢字にはひらがながふってあります。科学への興味の入り口となる絵本で、わかりやすいことばと絵や図で理解を深めることができます。

2022年10月17日の教育家庭新聞では「低学年で読むことができ、かこ氏の温かみのある絵でかつ本格的な内容」、「地球をよく知ることで、自然を正しく恐れつつ、その美しさや面白さにも気づけるようになる」としています。

記事は以下でどうぞ。

教育家庭新聞ニュース

以下は出版社の紹介サイトです。

かこさとし 地球のかがく絵本 新装版

「母の友」特選童話集

福音館書店創立70周年記念として、雑誌「母の友」に掲載された楽しいお話30話が1冊の本になりました。おやすみ前のひと時や小学生の朝の読書にもおすすめです。

ここに収められているかこ作品は、原稿と下絵のみを描いていた『だるまちゃんとうらしまちゃん』。うらしまちゃんとはもちろん、昔話の浦島太郎のことです。

亡くなる1ヶ月ほど前に、かこはお茶を飲みながらこの作品を孫たちも含め家族で読み、全国各地にある浦島伝説などについて楽しく談笑したことを懐かしく思い出します。

巻末にはおまけとして、だるまちゃんが登場する遊びのページ「子どももおとなもだるまちゃんとあそぼう」もあります。どうぞお楽しみください。

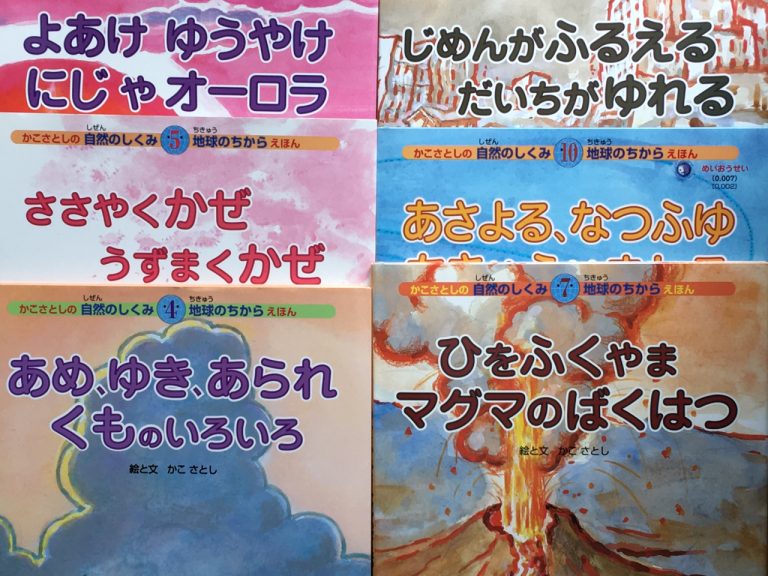

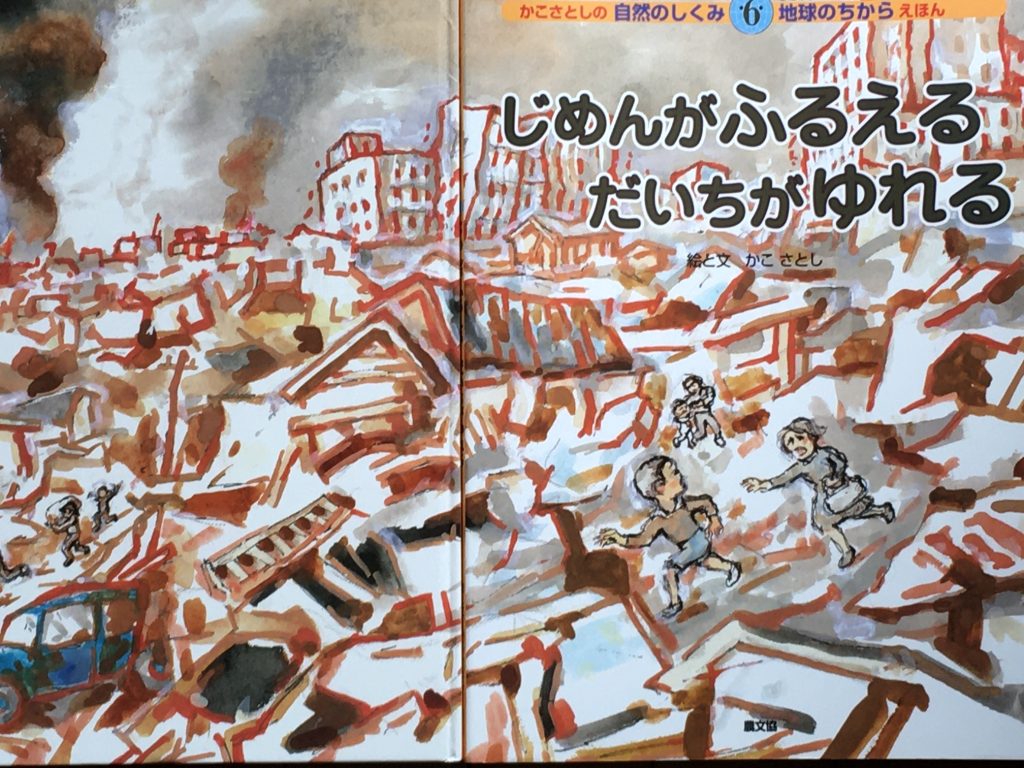

かこさとしの地球のかがくえほん

2005年出版された、科学の入り口となるような絵本シリーズ10冊が、2022年9月に新装版として6冊セットで刊行されます。

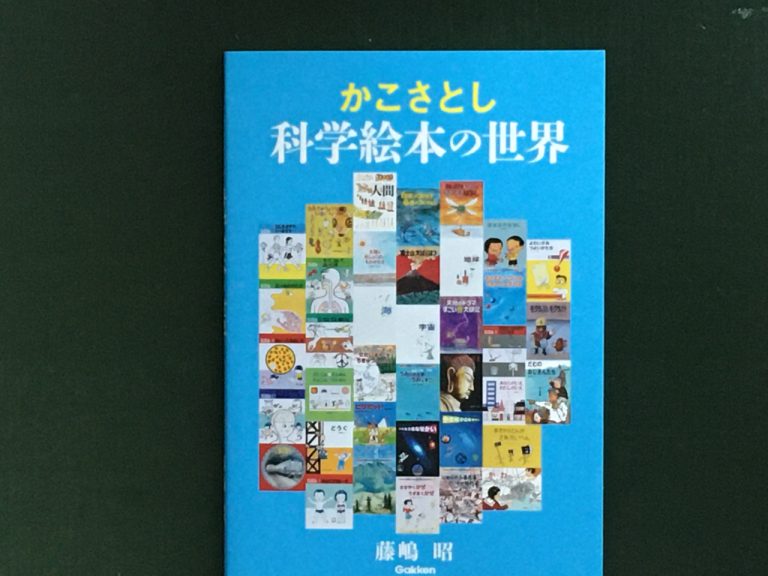

このシリーズは全部ひらがなで書かれていますが、かことの共著もあり、光触媒の発見で知られる科学者・藤嶋昭氏による『かこさとし科学絵本の世界』(2022年学研・下)でも取り上げられている、本格的な内容です。

地震の起きる原因、火山の仕組みなど日本に住むからには正しい知識を持っていたいものです。

わかりやすく、面白くて内容に親しめる科学絵本を是非お役だてください。

写真は旧版のものです。

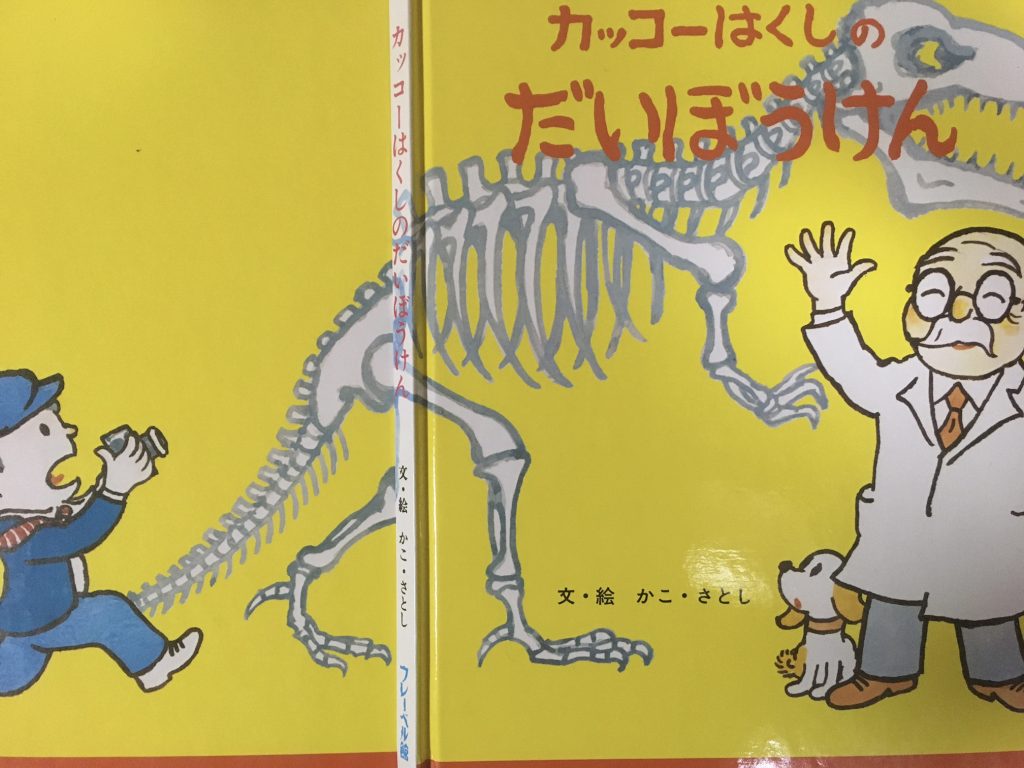

『カッコーはくしのだいぼうけん』

かこさとしが自分の姿を投影した、その名も「カッコーはくし」が大冒険をする待望のお話がいよいよ復刊されます。こどもの頃にこの本を読んで登場する新聞記者になりたいと思い、長じて実際に新聞記者になったと、ある方から直接伺ったことがあります。

さて、どんな事件がおこり「カッコーはくし」が知恵と勇気とユーモアで解決するのでしょうか。お楽しみに!

詳しくは以下をどうぞ。

カッコーはくしのだいぼうけん

当公式サイト「編集室より」にて2022年2月26日にあとがきからとして掲載したものをここでもお読みいただけます。

あとがき かこ・さとし

(引用はじめ)

人が好くって優しくて、知恵と正義のかたま りのようなカッコー博士を皆様に御紹介致します。

「カッコー博士の絵本をごらんになってちょっ と変わったことにお気づきでしょう。それとい うのも、カッコー博士は、日ごろ筋もストーリ ーもないムード画面の集録や、少しも読者を空 想の世界へはばたかせないファンタジーや、大 人のガンゼない郷愁の羅列、さては白々しい浪 漫的ひとりよがりといった絵本の多くを苦々し くおもっているからでしょう。

「絵本というものの根幹であり、基盤であり、 本筋である、あのワクワクする物語のおもしろ さ、起承転結の劇的興奮を何よりもだいじにし ている先生です。そうした絵本の流れを支える 「ことば」と「絵」にはなかなかやかましい人物です。「ことば」として生きていない空虚な 文字の連なりや、冗長な文章、それにただ服従 したような挿絵や作品と別な主張をもつ「芸術 絵画」に対しては、もちろん鋭い批判をあびせ かけます。ですからカッコー博士の登場する絵 本は、こうした難関をへなければならないので 皆様にお見せすることがとても大変です。

そのうえもうひとつ、カッコー博士は、作者 や編集部や印刷の方々の努力だけで絵本ができ あがるのではなく、作品をよく理解し、愛し、 それに親しい息吹きを与えてくれる感受性豊か な読者があって、はじめて完成されるという主 張をもっているのです。

さてよき読者の皆様によって、カッコー博士 に新たな活力が与えられるでしょうか。

(引用おわり)

地球上最大の動物であるクジラは、それだけでも魅力的です。1950年、かこが24歳の時に作った45場面にも及ぶ長い紙芝居に『青い鯨』という作品があります。(2021年刊行の『かこさとしと紙芝居』の表紙もこの『青い鯨』の一場面です。)当時はまだ、子どもたちのために何をしたら良いのか分からず、人形劇や紙芝居を学ぼうとしていた時期です。

『青い鯨』は紙芝居の形式ではありますが、実験的な構成でさまざまな角度から見た鯨の姿を描きながら平和を問う大人向けの内容で、描かれる鯨は場面によって色が異なり多様なデザインが目を引きます。

この作品の最後に登場する黄色い鯨が「青い鯨」を孤独から救う大きな役割を持つのですが、この黄色い鯨という発想は『青い鯨』から35年を経た1985年、全国心身障害児福祉財団のために描いた紙芝居『きいろいくじらちゃん』に引き継がれています。

それを絵本化したのが本作『かわいいきいろのクジラちゃん』です。 テーブル型の氷山やなだらかで美しい曲線の鯨の背中、そして黄色。これらは『青い鯨』で表現していたものでもあります。

親子の愛情と、きいろい色ゆえにいじめられる子どもクジラの悲しみと、みんなと一緒に遊びたいという切実な願いが大自然の力で叶えられる最後の場面は感動的でまばゆいばかりです。かこさとしの長年の願いがこめられた『かわいいきいろのクジラちゃん』は心に残る希望の一冊となるに違いありません。

かわいい きいろのくじらちゃん

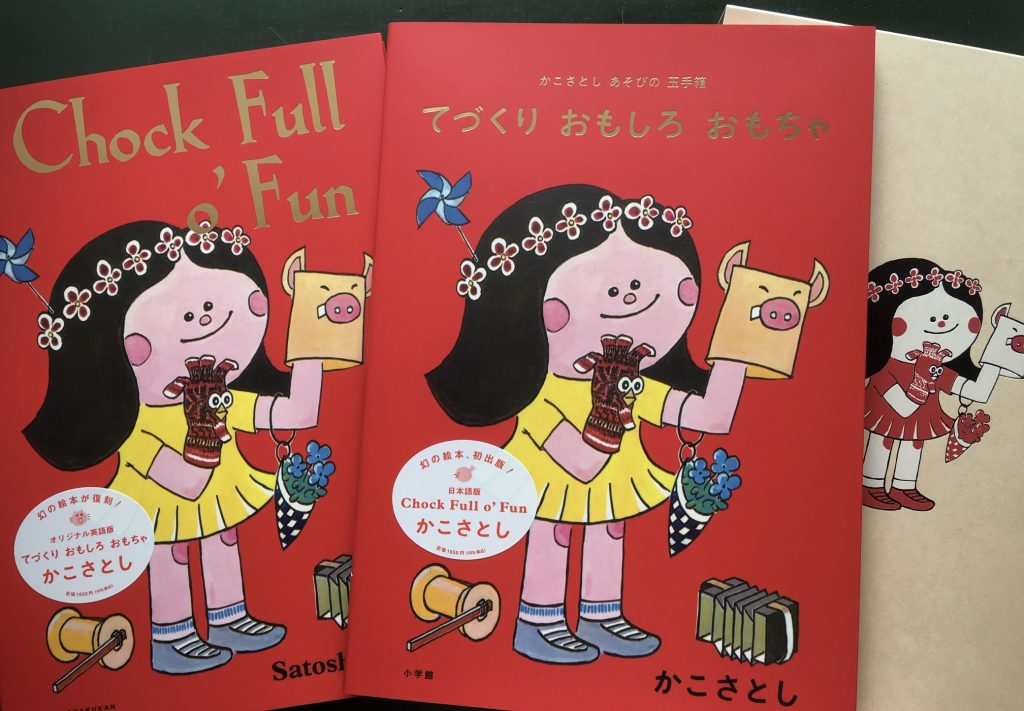

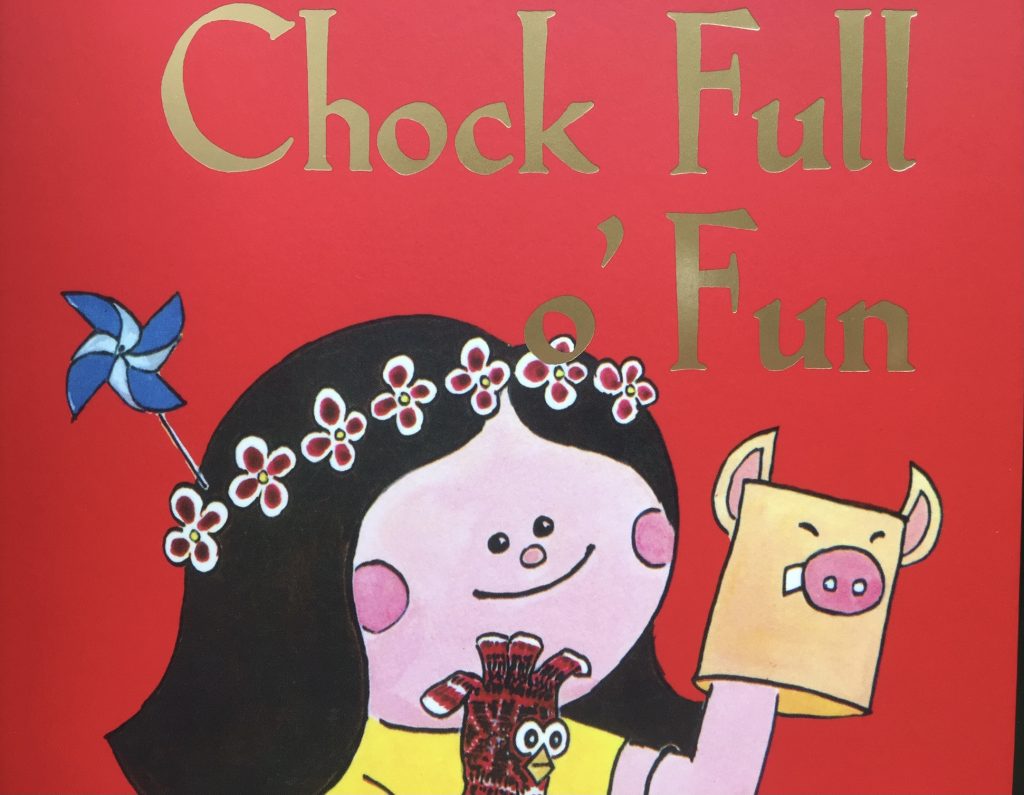

『Chock Full o’Fun』(英語版)『てづくり おもしろおもちゃ』(小学館)

ご覧いただいているのは、かこさとしの絵ですがちょっといつもとは違うような。。。

それもそのはず、この絵は1968年アメリカで出版するために描いたものなのです。今見ると、レトロでもありモダンでもあるような雰囲気。内容も、懐かしいけれど新しい、自分で作るおもちゃの紹介です。シンプルだけれど面白い。工夫次第でアレンジは無限大、まさにこの本は遊びの玉手箱です。

英語版は1968年当時の表現を出来るだけ残しています。日英語版をセットしにて箱(写真右)に入れたものもあります。

本書を片手に、手作りおもちゃで思いきり遊んでください。

情報は以下でどうぞ。

Chock Full o’Fun・てづくり おもしろ おもちゃ

2021年7月16日西日本新聞で紹介されました。以下でどうぞ。

てづくり おもしろ おもちゃ 西日本新聞

また、2021年7月20日愛媛新聞、7月24日毎日小学生新聞でも紹介されました。

2021年8月23日讀賣新聞「本よみうり堂」ミニ情報で紹介

2021年8月31日河北新聞《夕べの図書室》で紹介

2021年9月1日福井新聞「かこさん幻の絵本刊行 手作りおもちゃ紹介 半世紀前に米国で出版」

2021年9月3日琉球新報、12日宮崎日日新聞、16日 日熊本日日新聞、19日ながさきしんぶんジュニア版でも紹介

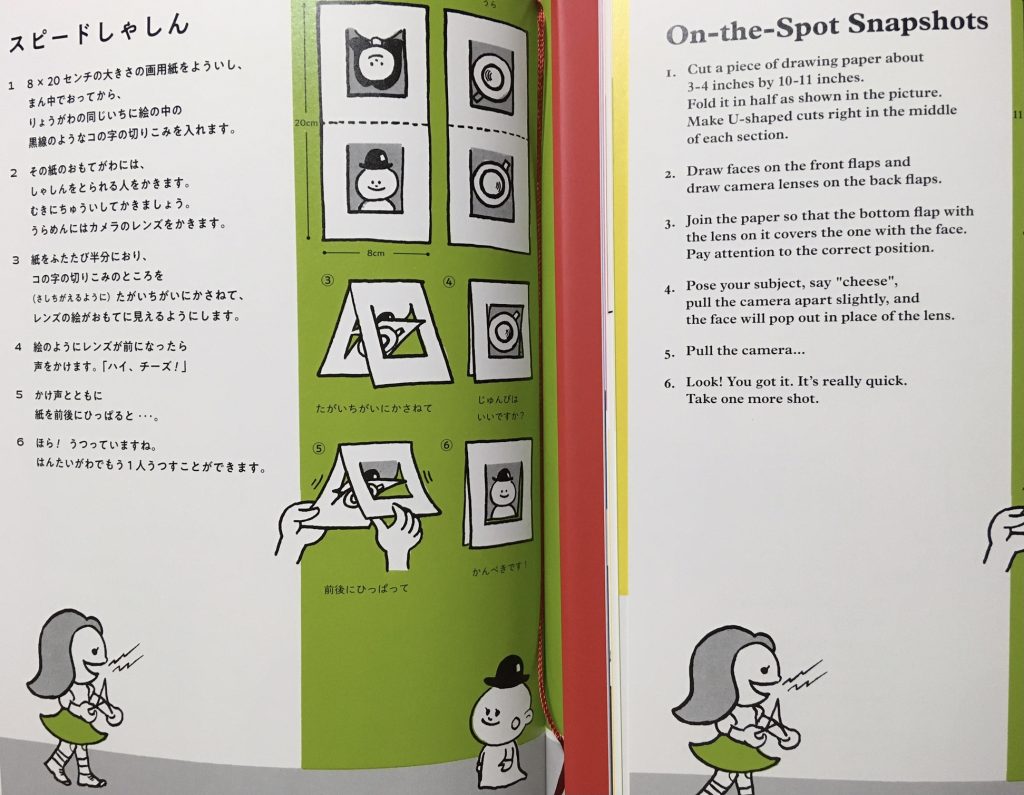

2021年「幼稚園」11月号附録に「スピードしゃしん」

かこの遊び本の以外では決して見つからない楽しい写真遊び。簡単なのに不思議。不思議だけれど楽しい、写真遊び。スマホより絶対に面白い! を実感してください。

赤い車に乗った動物たち、みんな元気で笑顔がはじけています。

コロナ禍でこんな笑顔が羨ましいほどです。。。紙芝居を初めてご覧になる小さなお子さんでもきっと大喜びする展開、そして大人も思わず笑ってしまいます。みんな元気で過ごしましょう!

この紙芝居は1997年福祉施設に配布する目的で全国心身障害福祉財団の依頼で創作したもので、市販されるのは今回が初めてです。次の場面をワクワクしてみる12場面をどうぞお楽しみください。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る