『日本児童文学』2021年3・4月号 かこさとしエッセイ再録

日本児童文学者協会 創立75周年

プレイバック『児童文学』その2

35歳の加古が手塚治虫氏らとともに参加した第九回子どもを守る文化会議について書いた「文化会議 三題ばなし」と題する1962年2月号掲載のエッセイを再録。

35歳の加古が手塚治虫氏らとともに参加した第九回子どもを守る文化会議について書いた「文化会議 三題ばなし」と題する1962年2月号掲載のエッセイを再録。

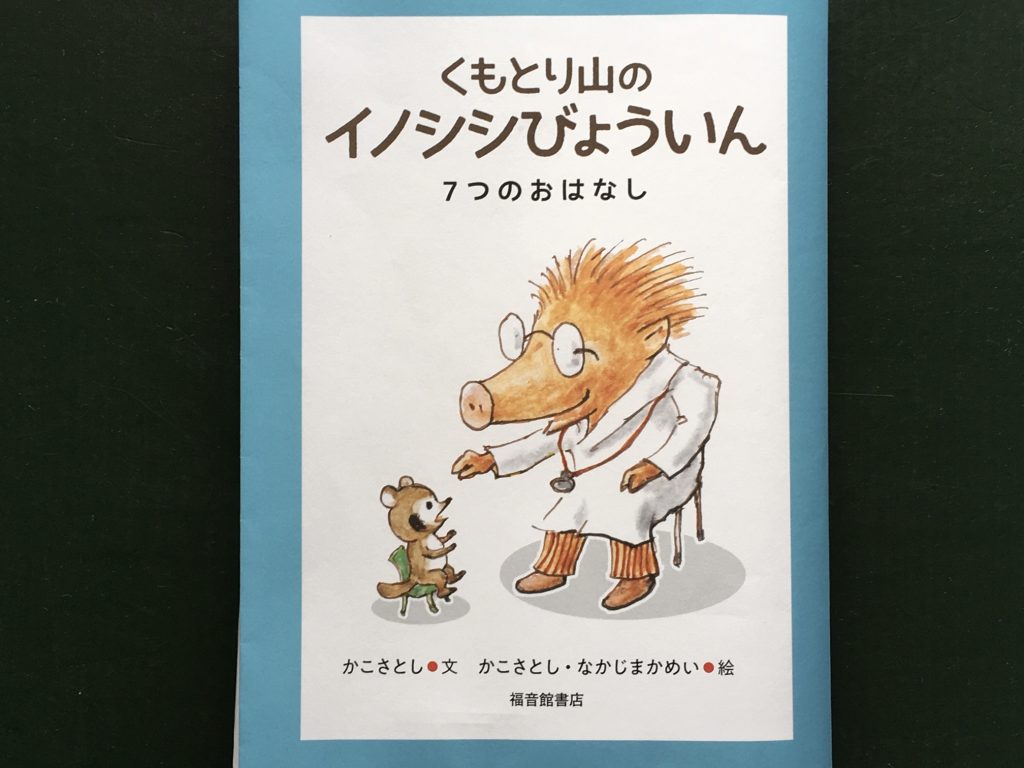

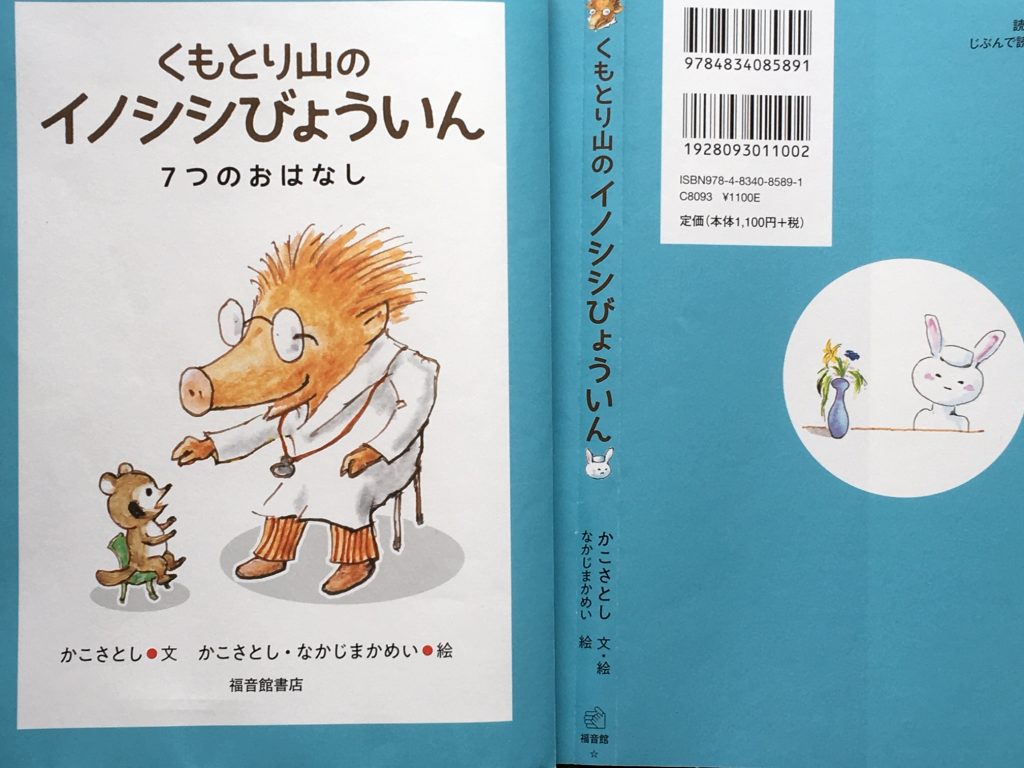

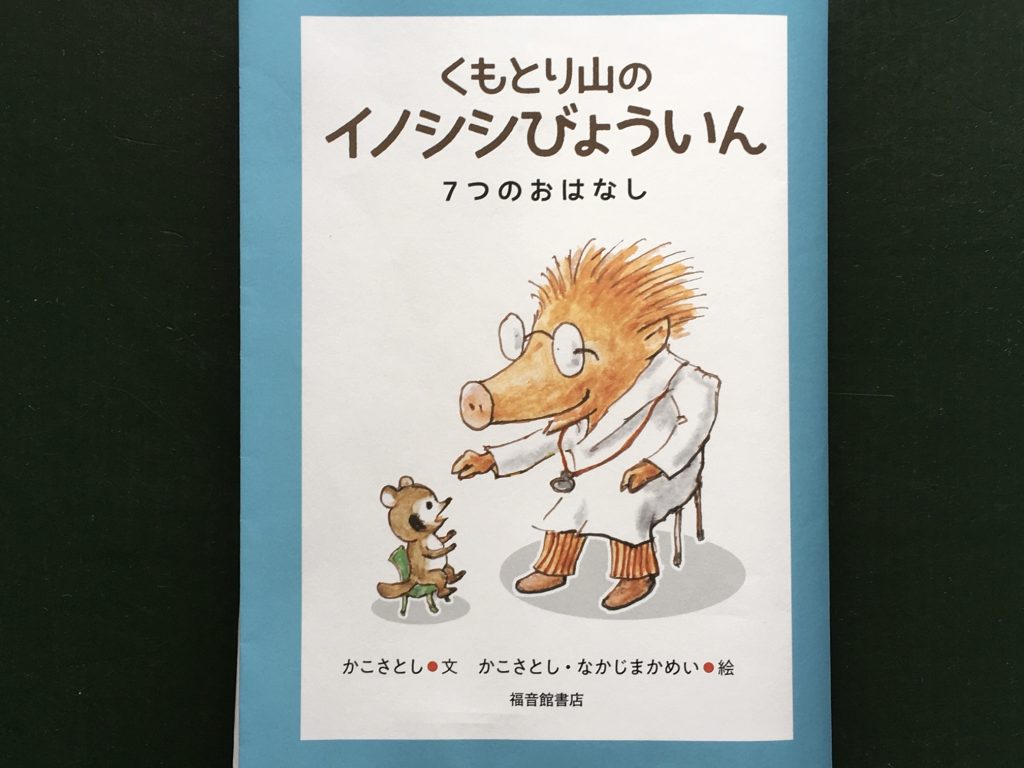

2021年1月に刊行され大変好評な『くもとりやまのイノシシびょういん』(福音館書店)について、絵を描き加えた中島加名と加古総合研究所のインタビューを交えその魅力と加古の創作の意図をご紹介します。福井県内のみの放映です。

また2021年2月6日に中日こどもWEEKLY、2月18日に静岡新聞「暮らし」欄、2月26日福井新聞及び毎日新聞(千葉版)で大きく紹介されました。

以下では毎日新聞の記事が一部ご覧いただけます。

コロナ禍が始まって1年。昨年春は突然の緊急事態宣言で休校になり、マスクは足りない、食べ物はどうする。。。という中、歴史の中に答えを見つけようと必死でした。

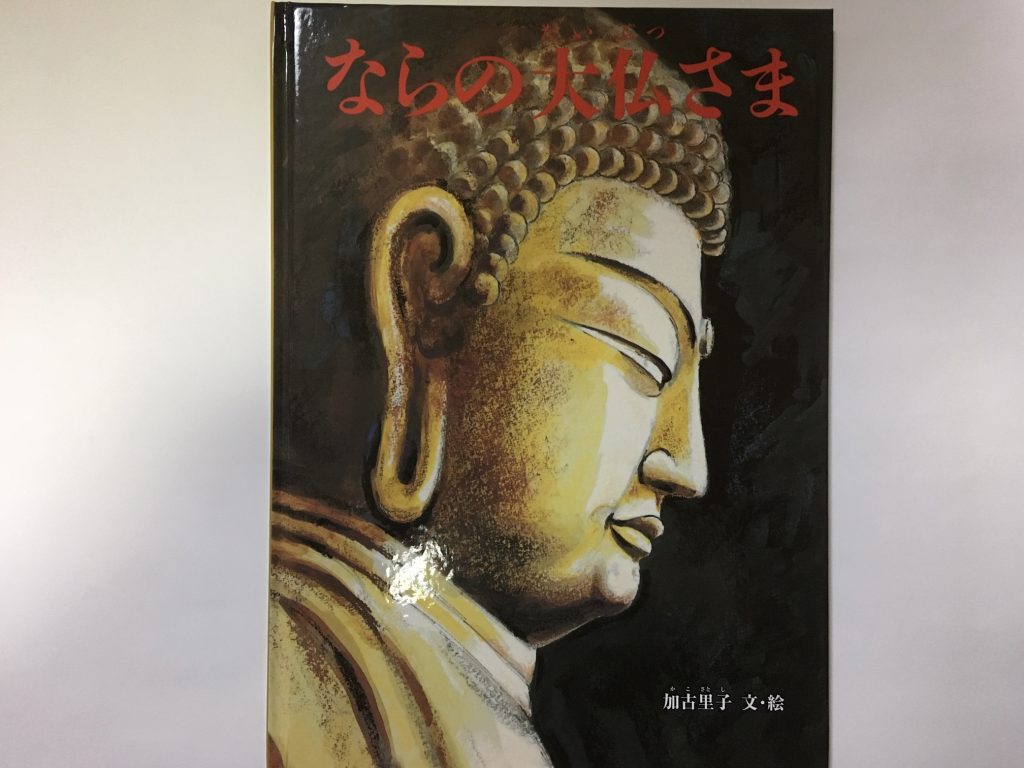

そして私たちが一度は必ず学校でも学ぶ、奈良の大仏様の建立理由の一つに、当時流行していた天然痘があったことに思い至り、当サイト[作品によせて]コーナーで「天然痘(ほうそう)」の見出しでご紹介したのは5月14日の種痘記念日を前にした2020年5月6日でした。

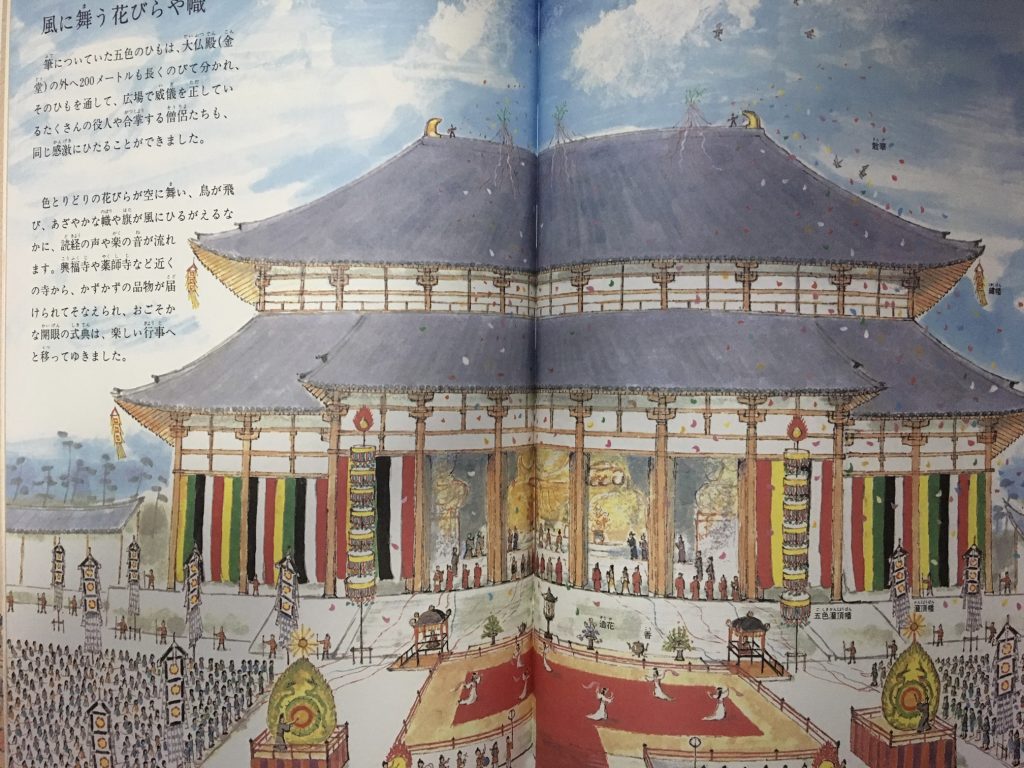

また、同年12月13日には[こぼれ話]で「つながる」をキーワードに奈良の大仏の開眼法要のことをお伝えしました。新型コロナのワクチンのニュースが聞かれるようになりましたが、今一度『ならの大仏さま』(2006年復刊ドットコム)を紐解く紹介映像が放映されますした。

動画は以下でご覧ください。

新型コロナ感染に関して非常事態宣言が出されている中ではありますが、いつもの図書館で見られるミニミニ展示会が開催されます。お家時間充実のために本を借りる際に、ちょっとの時間で見られる分量ですが、バラエティ豊かでお子さんにも大人の方々にも興味を持っていただけるものばかりです。下絵もあります。

全点複製画ではありますが、印刷とは違う色合いをお楽しみください。

無料。開館時間、感染対策などご確認の上、お近くの方は、ほんのひと時の気分転換はいかがでしょうか。

情報は以下でどうぞ。

タウンニュースは以下で。

かこさとしが自らの生い立ちや来し方を語ったこの本。

当初、「遺言」という題名をつけたいと言ったことからもわかるように、かこからお目にかかれることができない皆様に向けて伝えておきたいことをまとめたものです。かつて子どもだったすべての方々、これから大人になろうという方への心からのメッセージを受けとっていただけたら幸いです。

書評は以下でどうぞ。

NHKプロフェッショナルの番組冒頭で書斎の加古が語り始めた創作童話はこの「イノシシびょういん」の物語でした。

2011年から2019年の間に、福音館書店の月刊雑誌「母の友」に掲載された「イノシシびょういん」のお話7話を単行本として2021年1月に出版することになり、予約が始まりました。

「だるまちゃん」や「からす」の絵本シリーズから少しおとなの本に近づいた形ですが、中には絵があって、漢字もわずかで読みやすい童話です。もともとは読み聞かせのための作品ですから、聞く、見る、読むお話としてぜひお楽しみください。

文は、かこさとし、絵は、かこと孫のなかじまかめいが描いています。

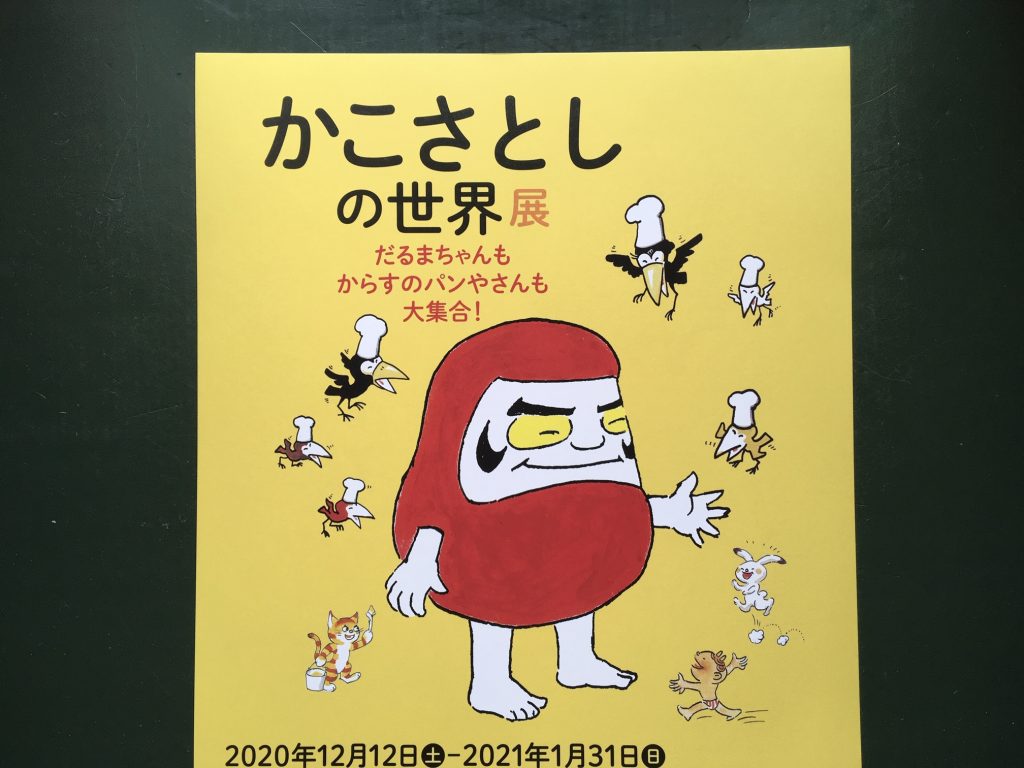

刊行に先駆けて2020年12月12日から盛岡市民文化ホールで開催の全国巡回展「かこさとしの世界」展では、このお話の手書き原稿も一部ですがご覧いただけます。

詳しくは以下でどうぞ。

2021年1月9日、毎日小学生新聞に低学年向けとして紹介されました。

2020年2月以来コロナ禍で中止となっておりました全国巡回展示会が再開されました。会場の盛岡市民文化ホールには岩手県や宮沢賢治など地元にゆかりのある作品を含むおよそ150点が展示されています。

「だるまちゃん」や「からすのパンやさん」一家のお話シリーズ、デビュー作の『だむのおじさんたち』、科学絵本の下絵に『なつのほし』『ふゆのほし』の原画も加わり、さまざまななジャンルの絵が並びます。

絵本の原画だけではなく、絵画作品もいろいろで、中学生時代の作品もご覧いただけます。どなたがいらしてもお気に入りの絵がきっと見つかる、そんな展示内容です。来年出版予定の幼年童話集『くもとり山のイノシシびょういん』も特別に一足早くお目見えです。

感染拡大予防にご協力いただきながらではありますが、しばし、かこさとしの世界を心ゆくまでお楽しみください。

2021年1月8日に岩手日報で、また12日には同社ジュニアウィークリーにも紹介記事が掲載されました。

展示会情報は以下でどうぞご覧ください。

盛岡市民文化ホールで開催中の「かこさとしの世界展」は年末年始は休館で2021年1月5日からご覧いただけます。原画をはじめ、加古の貴重な映像もご覧いただけます。ご家族皆様でお楽しみください。

岩手日報で3回にわたり本展示会に関しての記事が掲載されたほか、以下、毎日新聞でも紹介されました。以下でどうぞ。

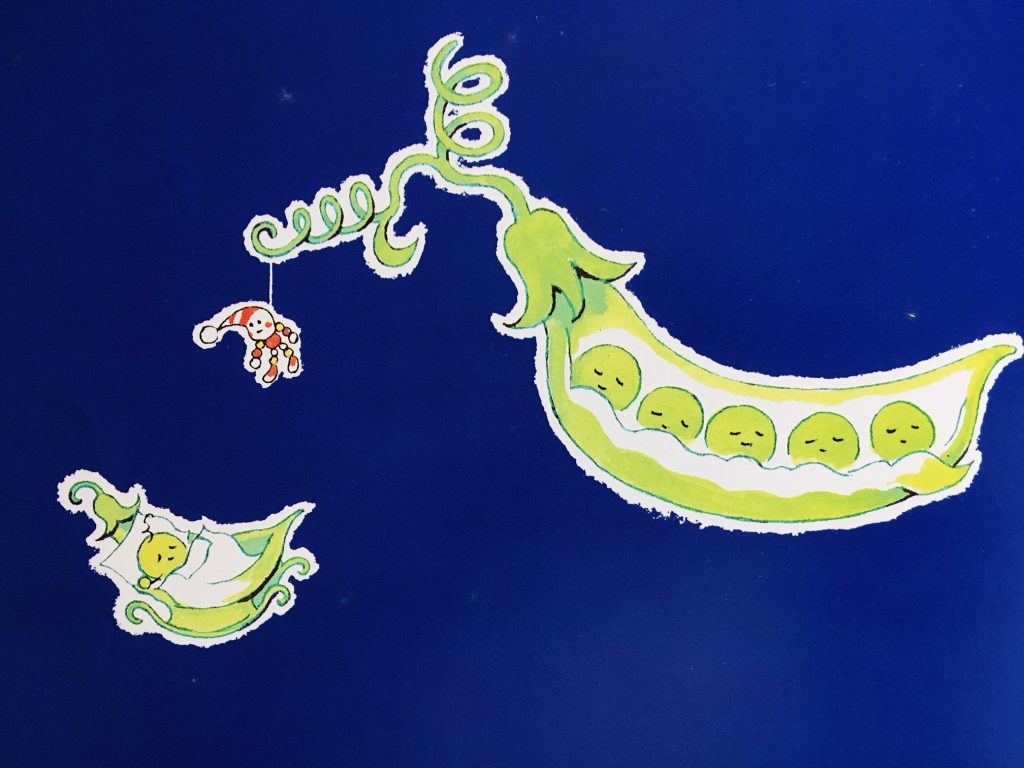

越前市武生中央公園にある「まめちゃんえん」で人気の『あさですよ よるですよ』(1986年福音館書店)の絵が市民バスに描かれ運行開始です。越前市「服部ルート」で走るそうです。上の写真はそれに先駆け地元の服間小学校でお披露目をした時の様子です。

大きなバス全体に小さなまめちゃんたちがたくさん、遊んだり、お昼寝したりしています。

まめちゃんたちのように、世界中の誰もが、思い切り元気に活動して、ぐっすり眠って健やかな毎日を満喫できる日が早くくることを願っています。

絵本の最後にあるこの絵も、バスにありますよ。

越前市に出かけられるようになったら是非このバスを見つけてください。以下は越前市による情報です。

2021年2月3日発売MOE3月号[MOEニュース]でも紹介されています。

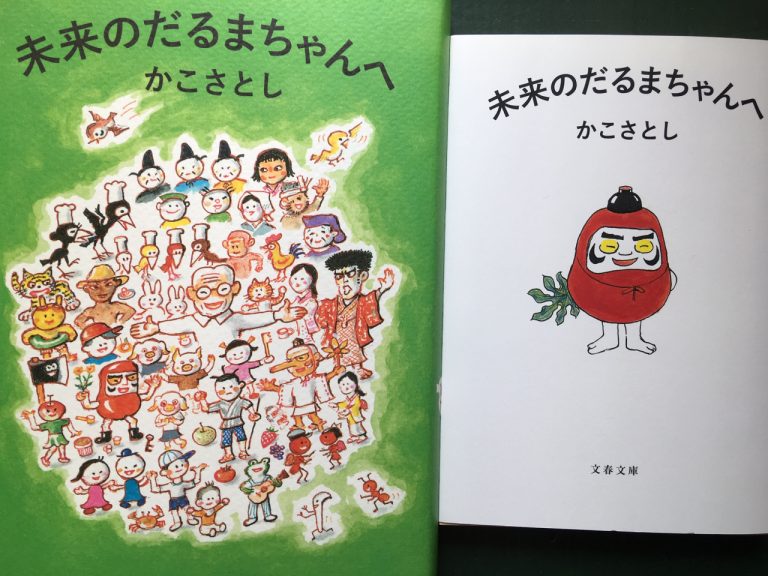

2020年12月8日讀賣新聞朝刊【ゴロク】で引用されたのは、『未来のだるまちゃんへ』(2014年文藝春秋社)の中から、まだ化学会社に勤めながら執筆をしていた時代の心構えについてでした。

この本は加古が自分の遺言がわりに、伝えておきたいこと、生まれてから晩年に至るまでを自ら語りまとめていただいたものです。小学校高学年から読んでいただける内容です。文庫本には、ハードカバー版のあとがきと、加古自身による文庫本向けのあとがき、更には中川李枝子さんによる解説もついています。

戦争や様々な社会の荒波を迷いながら生きた90年、加古の言葉にはきっと何か皆様の心に響くものがあることと思います。