かこが東京帝国大学に入学したのは1945(昭和20)年のことでした。その年の8月15日に終戦、疎開していた父親の郷里、三重県で玉音放送を聞き 9月から授業再開の報に一人東京に戻りました。

板橋にあった家は焦土と化し、大学の教授のツテで転々と居候をし、食べ物を探す日々。心身ともにさまようような学生生活が始まりました。そんな中、ふと目にした演劇研究会(劇研)の張り紙を見て引きつけられるようにして加わることになったのは翌年1946年のことだったそうです。

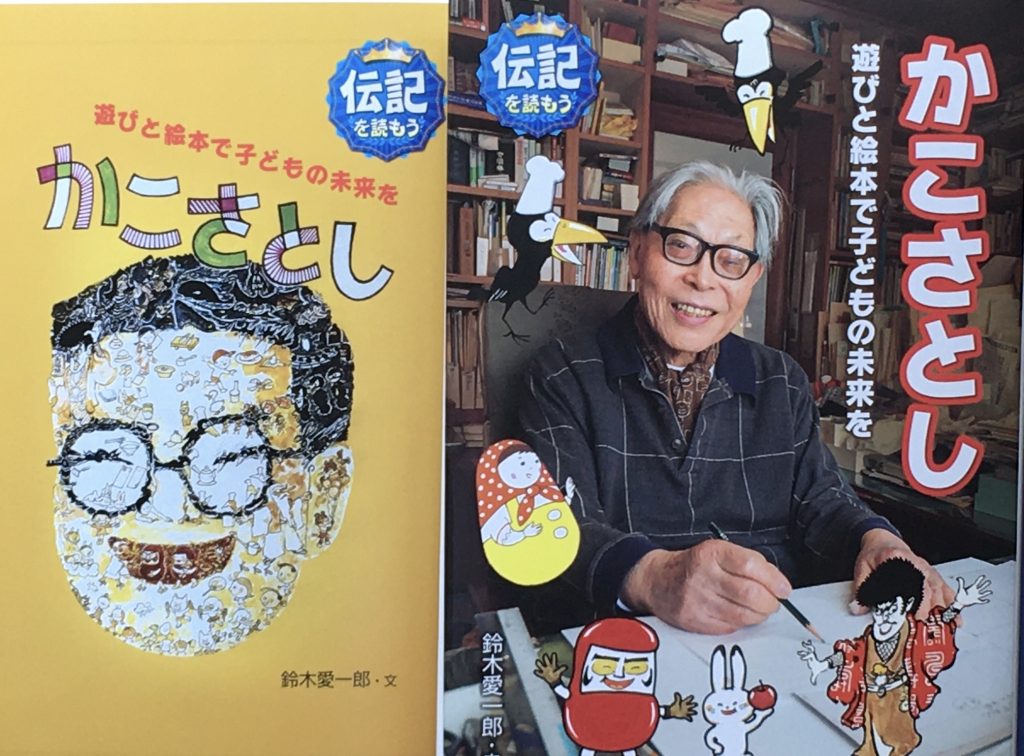

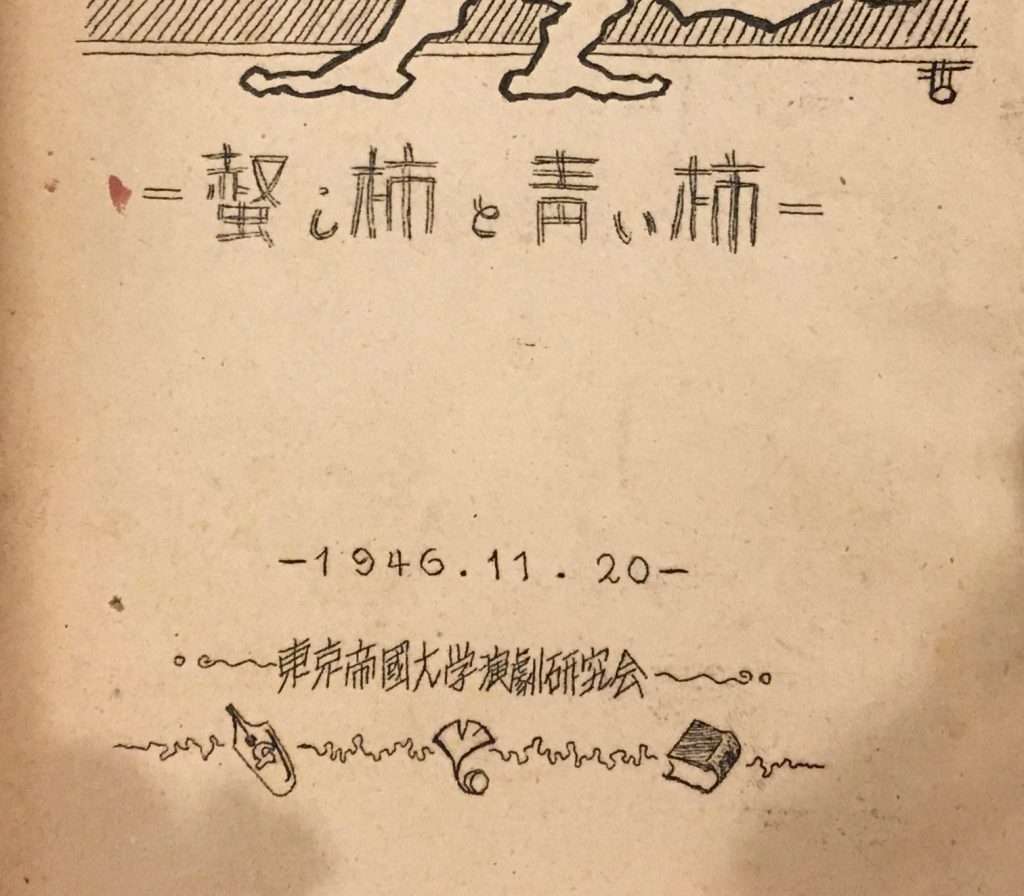

劇研で任されたのは舞台美術でしたが、かこは脚本にも興味があり公演に使われずとも書き溜めていました。「熟し柿と青い柿」と題するガリ版刷りの脚本(上)は、挿絵もかこによるもので1946年11月20日とあり、人間のように見える柿の木に赤と青の実がなっています。下の方には東京帝国大学演劇研究会の文字とペン、辞書、そして中央にはイチョウの葉と銀杏が描かれています。大学構内には火に強いといわれるイチョウの木が焼け残っていたようで、四季により樹の様子が変化する姿が学生たちの心の拠り所になっていたのかもしれません。

翌1947年、帝国大学改め東京大学となります。

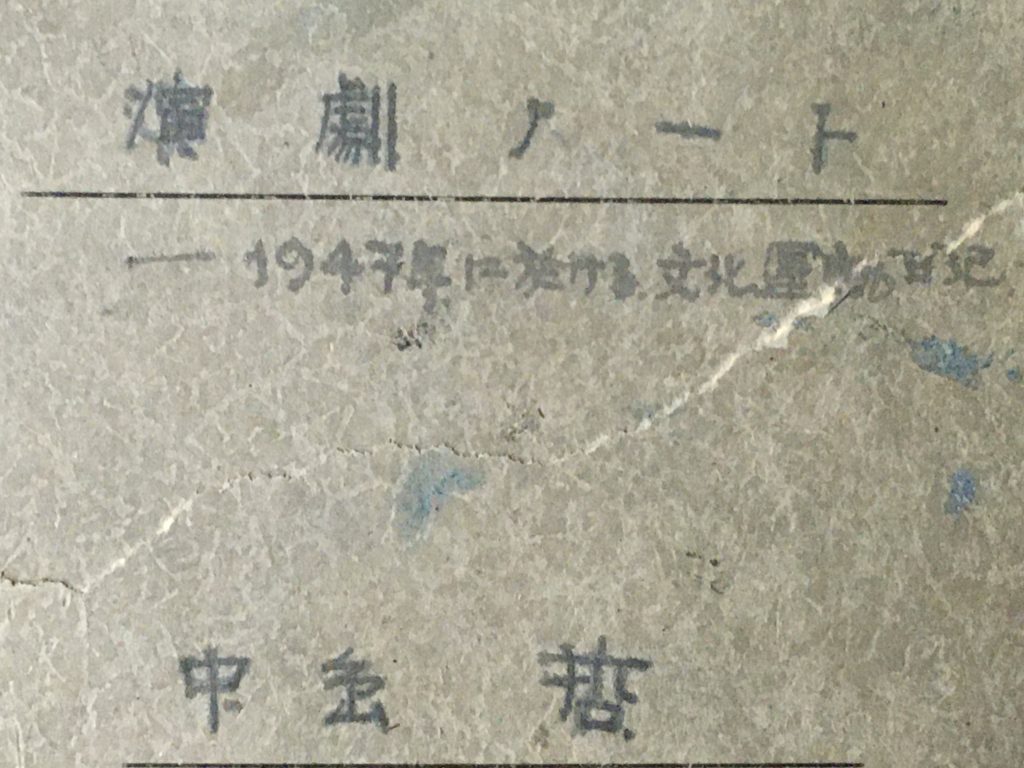

持つと今にも崩れそうなほどに朽ちている一冊のノート(下)の表紙には、「演劇ノート

ー1947年に於ける文化運動日記ー中島哲」とペン書きされています。中島哲はかこの本名です。このノートに木下順二氏の似顔絵もあります。赤門近くに住われていた氏を劇研の面々が訪ね広角泡を飛ばし演劇談義にする中、かこはそれには加わらず後ろの方でスケッチをしていたと、笑いながら話しておりました。

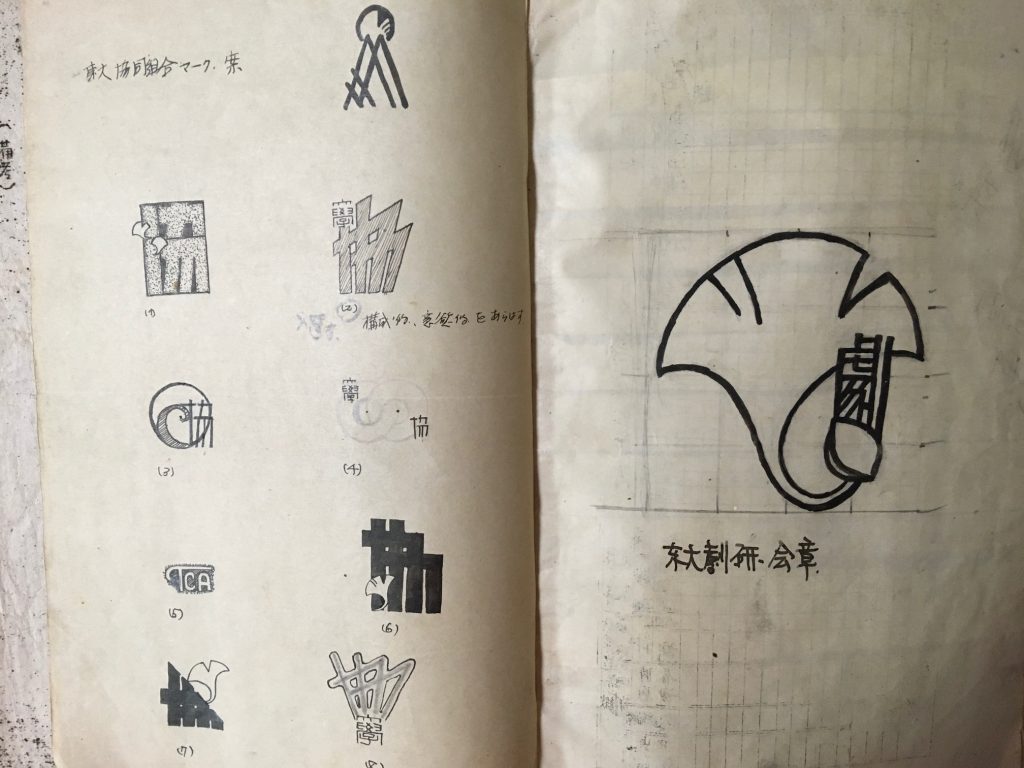

そのノートの1947年4月19日のページには東大協同組合マーク案として番号が振られている1ー8案と番号なしのマークが1つ描かれています。2に「入選す」「構成的、意欲的をあらわす」とあります。このコメントは作画の意図をかこが記したものなのか、選ばれた理由としての評なのかは不明です。

またここにある8案を全て応募したのか、一人一案に限られていたのかは不明ですが、この8案全部を応募したのではないかと想像します。協という文字をデザイン化したものの他、イチョウの葉を添えた4つの案が目に止まります。

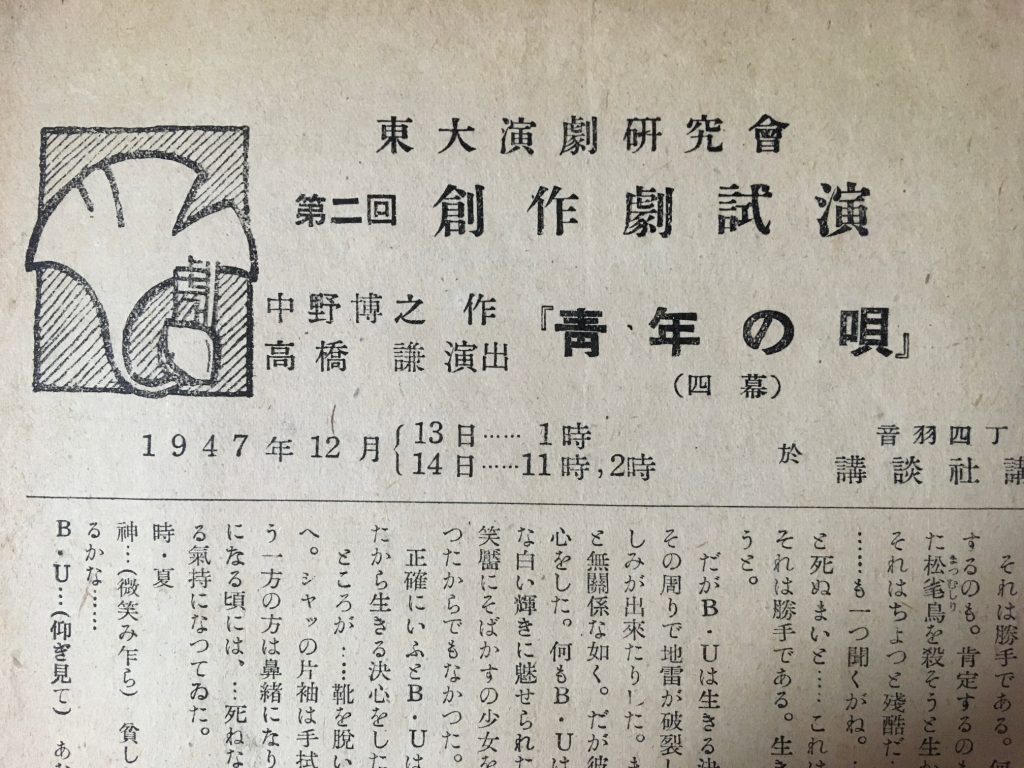

生協組合マークに続きかこは所属していた劇研のマークも考えています。 さまざまな案の中から決めたのはイチョウの葉と銀杏に劇の一文字。1947年12月13日の公演プログラム(下)にもこのマークがつけられています。

現在の東大生協のマークは東大のマークと同じものですが、1947年当時はかこデザインのマークが使われたようです。そして1947年には帝国大学から東京大学となったこともあり1948(昭和 23)年 6 月 8 日の評議会で新たなシンボルマーク、いわゆる銀杏バッジが制定されます。当時、東京大学第二工学部の星野昌一教授が作図したそうですが校章ではなかったようです。

ちなみに現在の黄色と淡青の2枚のイチョウ葉の組み合わせになったのは2004年。大学のイチョウは長きにわたり大学に集う人々のシンボル的存在であり今後もきっとそうであり続けるに違いありません。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る