メディア情報

第17回全国紙芝居大会 越前市で開催2021年8月29(土)・30(日)

毎年紙芝居コンクールを実施している越前市は一般の部のほか、小学生の部もあり、紙芝居作り、口演も熱心に取り組んでいます。その様子が報じられました。

記事は以下でどうぞ。

福井新聞 紙芝居

動画はこちらです。

福井新聞 動画

YouTube 紙芝居

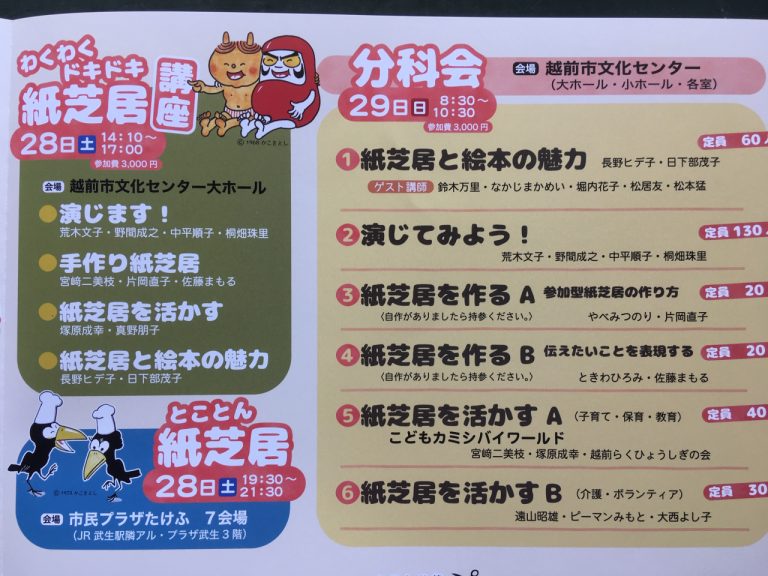

昨年夏に予定されていた全国紙芝居プレ大会がコロナ禍で中止となり、プレ大会なしで第17回紙芝居大会が福井県越前市で開催されます。かこさとしふるさと絵本館はじめ、だるまちゃん広場などでお馴染みの武生中央公園に面する文化センターなど市内の各所を会場に全国大会を開催致します。

コロナ感染予対策として参加人数を例年より大幅に減らし、万全の予防策をこうじての開催となります。かこさとしのふるさとでもあり、ゆかりの場所を見学しながら紙芝居をお楽しみください。演じる方、見るのが得意の方、紙芝居にご興味のある方のご参加をお待ちしております。

鈴木万里による基調講演では、かこの手作り紙芝居などのご紹介をする予定です。ご参加の皆様にはコロナ感染蔓延防止の為、ご不便をおかけすることがあるかもしませんが、心安らぐ豊かな時間となりますよう準備がすすんでいるようです。

尚、このような状況ですので講師やゲストに変更がある場合もあります。最新情報、詳細は追ってご連絡いたします。ご確認くださいますようよろしくお願い申し上げます。

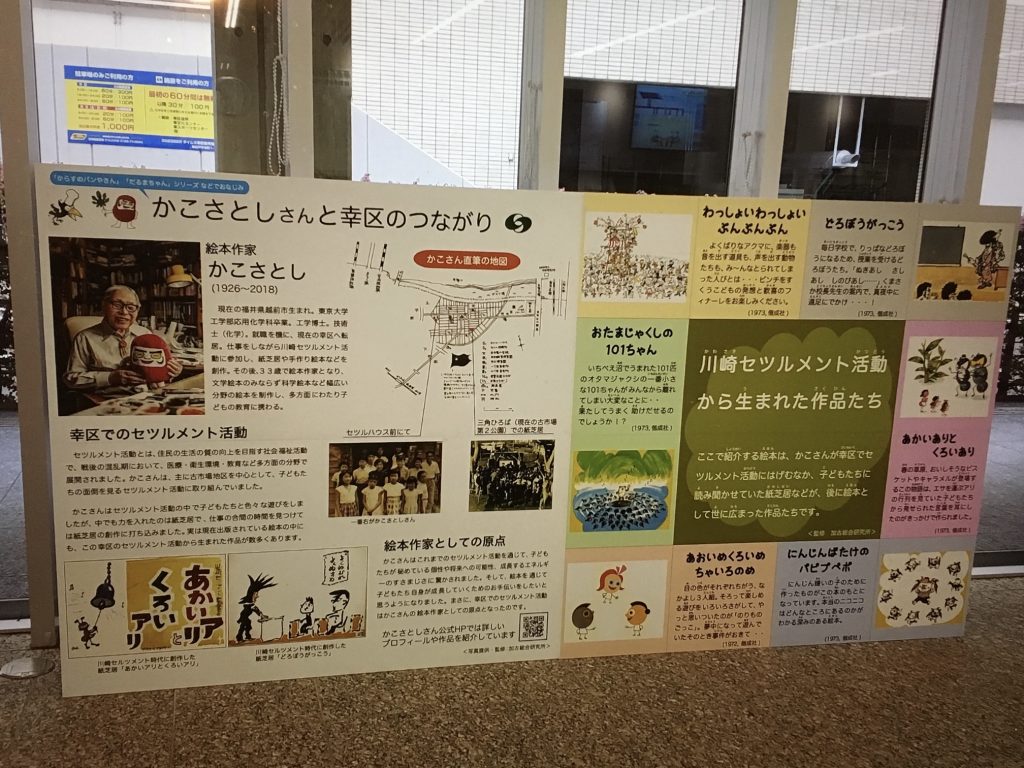

川崎市幸区は、若い頃かこさとしがセツルメント活動というボランティア活動をしていた場所です。正確にいうと1952年から1970年までの間、毎日曜日、通称三角ひろば(現在の古市場第2公園)やその近くに、かこが借りていた小さな家(セツルハウス)や、多摩川土手などで子どもたちと遊び、紙芝居を見せたり絵の指導をしたりしました。運動会や遠足、東京まで東大の五月祭や駒場祭に行くこともありました。

そんな中で生まれた紙芝居に対する子どもたちの素直な反応が加古が絵本作りをするときの大きな力となったのです。生前「子どもさんに教わった」とかこが語っていたのはそのことを指しています。

そんなゆかりのある幸区役所に加古のことをお知らせするパネルが出来上がり設置されました。『どろぼうがっこう』『おたまじゃくしの101ちゃん』『わっしょいわっしょい ぶんぶんぶん』(いずれも偕成社)など、セツルメント活動から生まれた絵本のご紹介もあります。

2021年4月30日、タウンニュースでも紹介されました。以下でどうぞ。

川崎市幸区役所 パネル

川崎市幸区の広報にも掲載されています。以下でどうぞ。

幸区広報 2021年6月

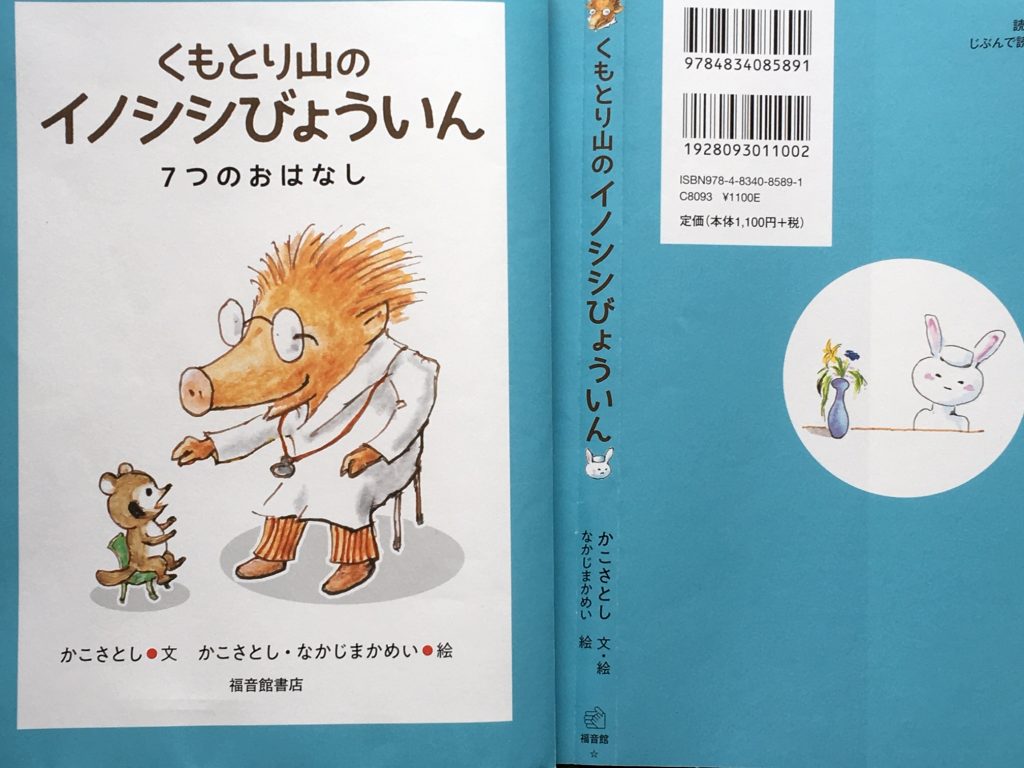

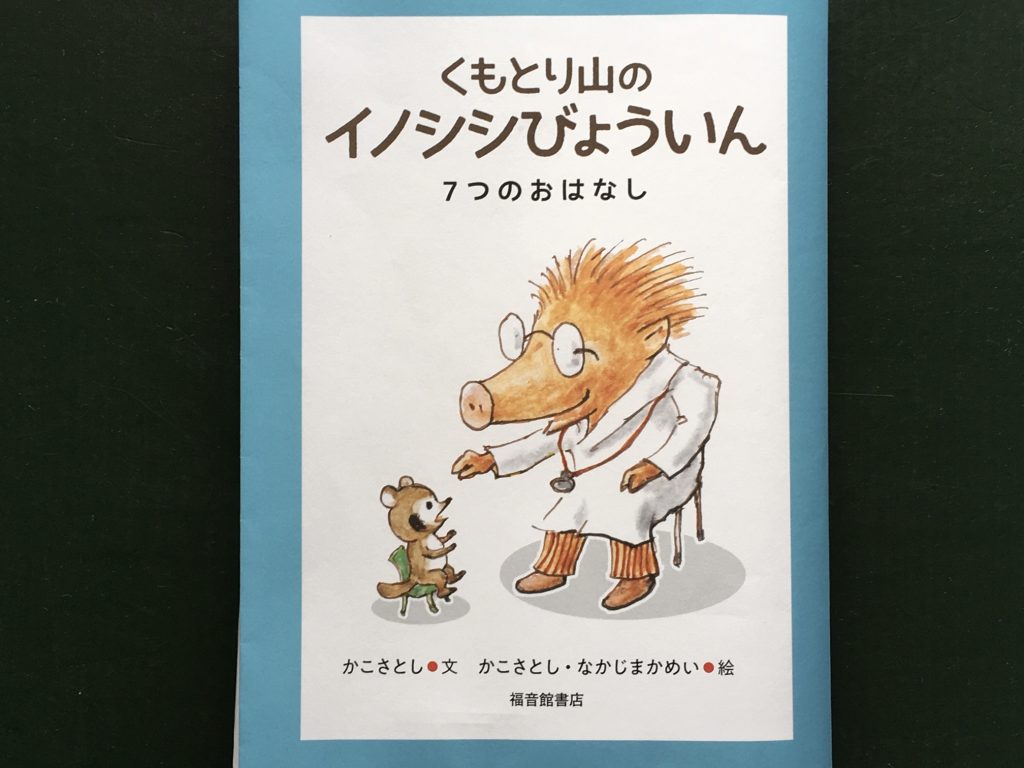

『くもとりやまのイノシシびょういん』(2021年福音館書店)

2021年1月に発売以来、好評をいただいている『くもとりやまのイノシシびょういん』(福音館書店)が紹介されました。

入園や入学お祝いにぴったりの本です。記事は以下でどうぞ。

くもとりやまのイノシシびょういん

春の日差しにさそわれて思い切り体を動かしたくなるのは子どもたちだけではありませんが、成長してゆく子どもにとって、思い切り遊ぶことは非常に大切なことです。

「遊」をキーワードに語られる「越山若水」、以下でどうぞ。

福井新聞

なお、記事で紹介されている武生公会堂での展示会は3月21日までです。

くわしくは以下で。

武生公会堂

「科学絵本は本質を見る眼を育てる」

これは、本誌の巻頭にある中村桂子先生の言葉ですが、科学絵本を多く手がけた、かこさとしの言葉を引用しつつ、わかりやすく伝えてくださっています。

科学で自然の全てがわかるわけではなく、ましてや科学絵本を読めば成績が良くなるといったことでもありませんが、生きていく上で、この世界を観察し、考え、本質を見抜く力を育ててくれる大切なものであることに違いありません。

100冊の中には、かこの作品も数多く紹介されています。本書のご案内をきっかけに、お読みいただけたら幸いです。

尚、この『別冊太陽』の売り上げの一部は新型コロナウイルスの医療支援のために寄付されます。

日本児童文学者協会 創立75周年

プレイバック『児童文学』その2

35歳の加古が手塚治虫氏らとともに参加した第九回子どもを守る文化会議について書いた「文化会議 三題ばなし」と題する1962年2月号掲載のエッセイを再録。

福井テレビLive News 18:09〜19:00「東京INDEX」コーナー

2021年1月に刊行され大変好評な『くもとりやまのイノシシびょういん』(福音館書店)について、絵を描き加えた中島加名と加古総合研究所のインタビューを交えその魅力と加古の創作の意図をご紹介します。福井県内のみの放映です。

また2021年2月6日に中日こどもWEEKLY、2月18日に静岡新聞「暮らし」欄、2月26日福井新聞及び毎日新聞(千葉版)で大きく紹介されました。

以下では毎日新聞の記事が一部ご覧いただけます。

毎日新聞

「ならナビ」18:30〜19:00 〔いまほん ならほん〕コーナー

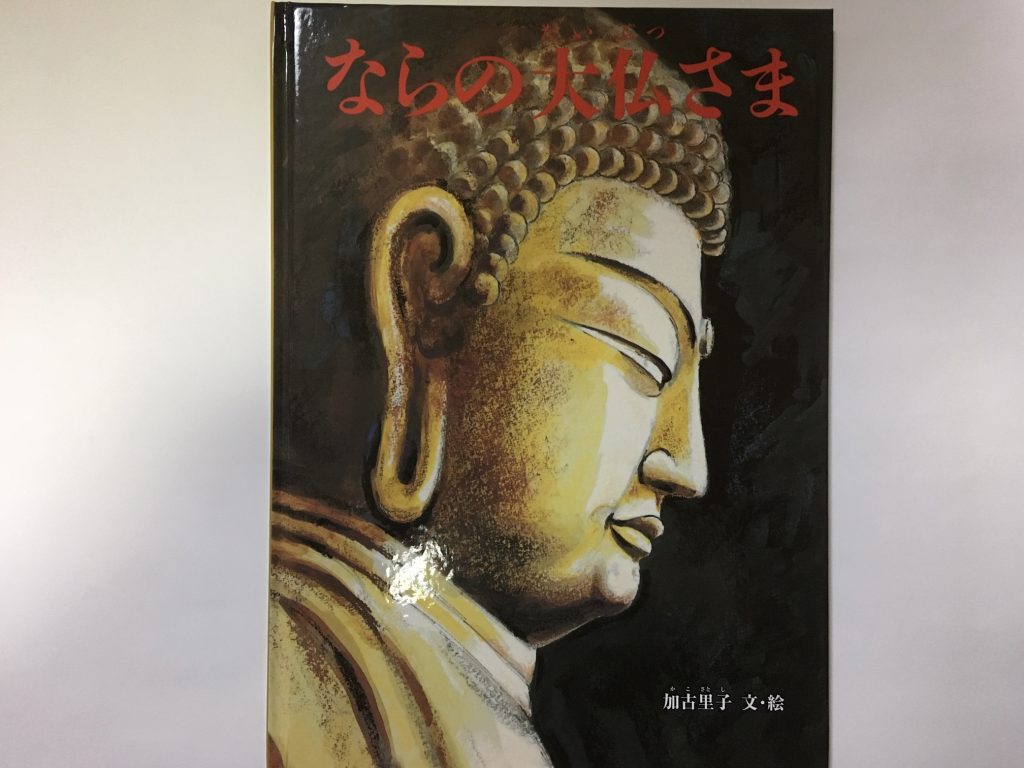

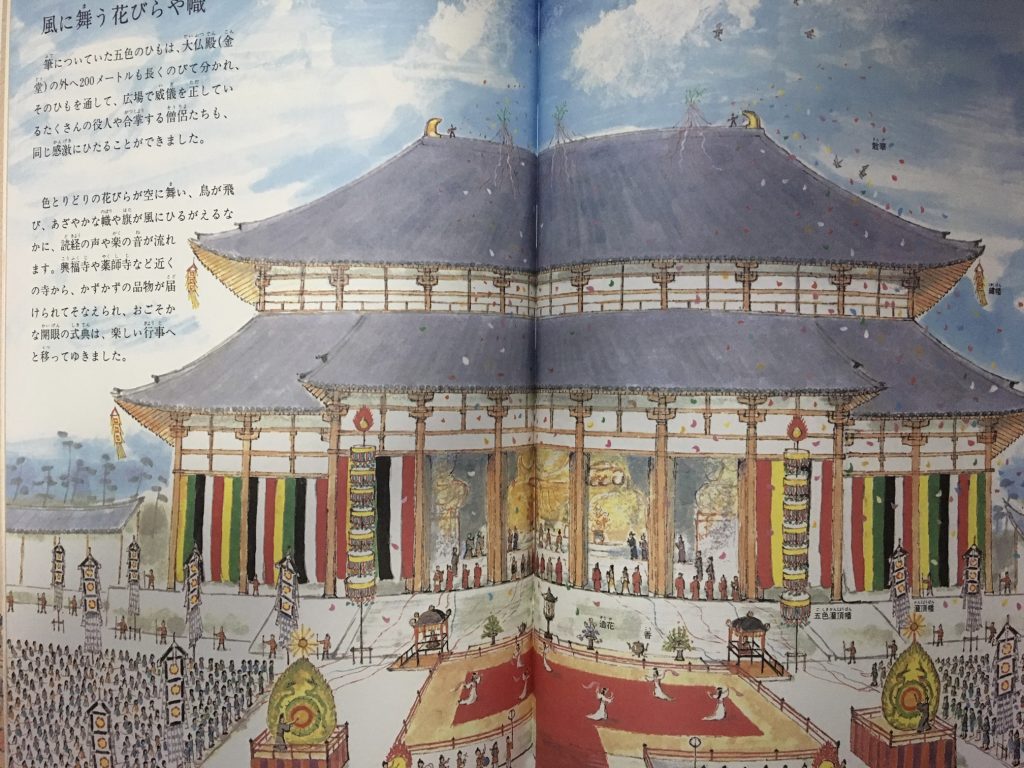

コロナ禍が始まって1年。昨年春は突然の緊急事態宣言で休校になり、マスクは足りない、食べ物はどうする。。。という中、歴史の中に答えを見つけようと必死でした。

そして私たちが一度は必ず学校でも学ぶ、奈良の大仏様の建立理由の一つに、当時流行していた天然痘があったことに思い至り、当サイト[作品によせて]コーナーで「天然痘(ほうそう)」の見出しでご紹介したのは5月14日の種痘記念日を前にした2020年5月6日でした。

また、同年12月13日には[こぼれ話]で「つながる」をキーワードに奈良の大仏の開眼法要のことをお伝えしました。新型コロナのワクチンのニュースが聞かれるようになりましたが、今一度『ならの大仏さま』(2006年復刊ドットコム)を紐解く紹介映像が放映されますした。

動画は以下でご覧ください。

ならの大仏さま

二宮町立新図書館 20周年記念

新型コロナ感染に関して非常事態宣言が出されている中ではありますが、いつもの図書館で見られるミニミニ展示会が開催されます。お家時間充実のために本を借りる際に、ちょっとの時間で見られる分量ですが、バラエティ豊かでお子さんにも大人の方々にも興味を持っていただけるものばかりです。下絵もあります。

全点複製画ではありますが、印刷とは違う色合いをお楽しみください。

無料。開館時間、感染対策などご確認の上、お近くの方は、ほんのひと時の気分転換はいかがでしょうか。

情報は以下でどうぞ。

二宮図書館

タウンニュースは以下で。

二宮町図書館

かこさとしが自らの生い立ちや来し方を語ったこの本。

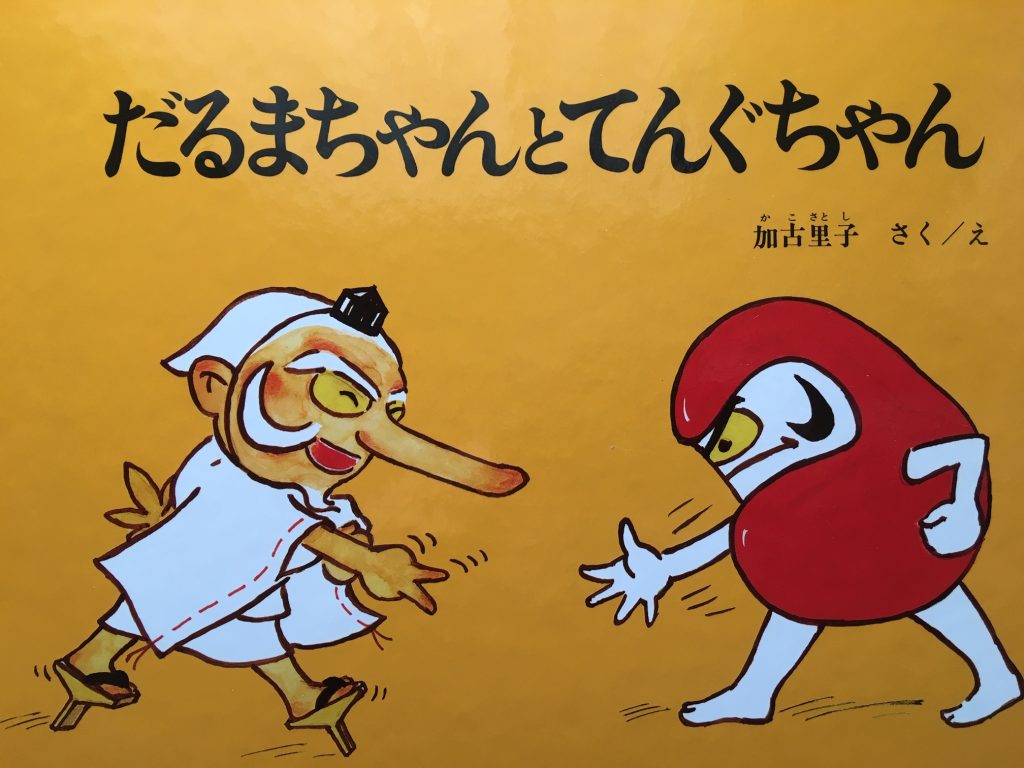

当初、「遺言」という題名をつけたいと言ったことからもわかるように、かこからお目にかかれることができない皆様に向けて伝えておきたいことをまとめたものです。かつて子どもだったすべての方々、これから大人になろうという方への心からのメッセージを受けとっていただけたら幸いです。

書評は以下でどうぞ。

未来のだるまちゃんへ

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る