あとがきから

午前9:00〜9:29

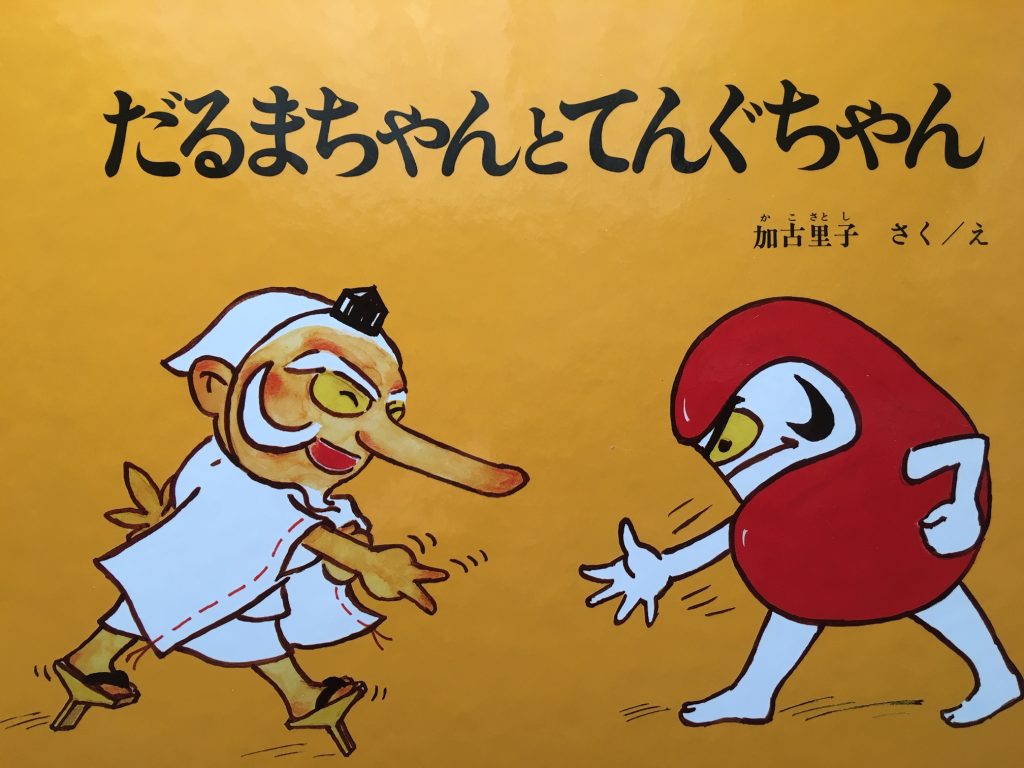

『だるまちゃんとてんぐちゃん』(1967年福音館書店)の朗読が上記の予定で放送されます。お時間ありましたらどうぞお聞きください。

近年出版された本には「作者のことば」があとがきとして記されています。ご紹介いたします。

あとがき

(引用はじめ)

いわゆる無国籍の児童文化が多かった戦後の時代、そういう時だからこそ日本的な、民族性に富んだものを作りたいと思い、親しんでいた郷土玩具のキャラクターから題材を選ぶことにしました。

こうしてだるまちゃんの本は、古代南インド香至(こうじ)国の第三王子で、中国の嵩山岩窟で九年間座禅を組んだ高僧達磨ですが、日本に伝わると、その不屈黙思の精神が感動を呼び、親しみあるひげの顔と赤橙色の丸い僧衣の日本的な姿と心となって多くの玩具となりました。その幼児形で現今日本の子供たちの代表となってもらいました。

天狗はインドでは半人半鳥神人、中国では翼嘴の怪獣とされ、日本では深山の精霊と伝え、全国の高山の白髪長鼻赤顔の僧服の大天狗と従者の烏天狗として伝承されてきましたまた。この日本の天狗の幼児型を、いばりん坊でかわいいてんぐちゃんにして、だるまちゃんの友達になってもらった訳です。

(引用おわり)

『万里の長城』がようやく完成した2011年、中国の絵本賞のプレゼンターとして、また北京にある、日本で言えば芸大にあたる大学での講演依頼もあって、長年にわたりこの本の出版を支えてくださった福音館書店の松居直、編集の唐亜明両氏とそのご家族とご一緒に、北京旅行出かけました。

筆者にとっては初めての中国大陸、興味津々でホテルの部屋をチェックして見つけたのが「牙刷」。なるほど、たしかに牙、と思ったその瞬間が記憶に残っています。加古は、1991年、1995年にも中国で講演をしていますのでその時に、もう牙刷を目にしていたことでしょう。牙刷とは歯ブラシです。なーんだ、そうか、ですね

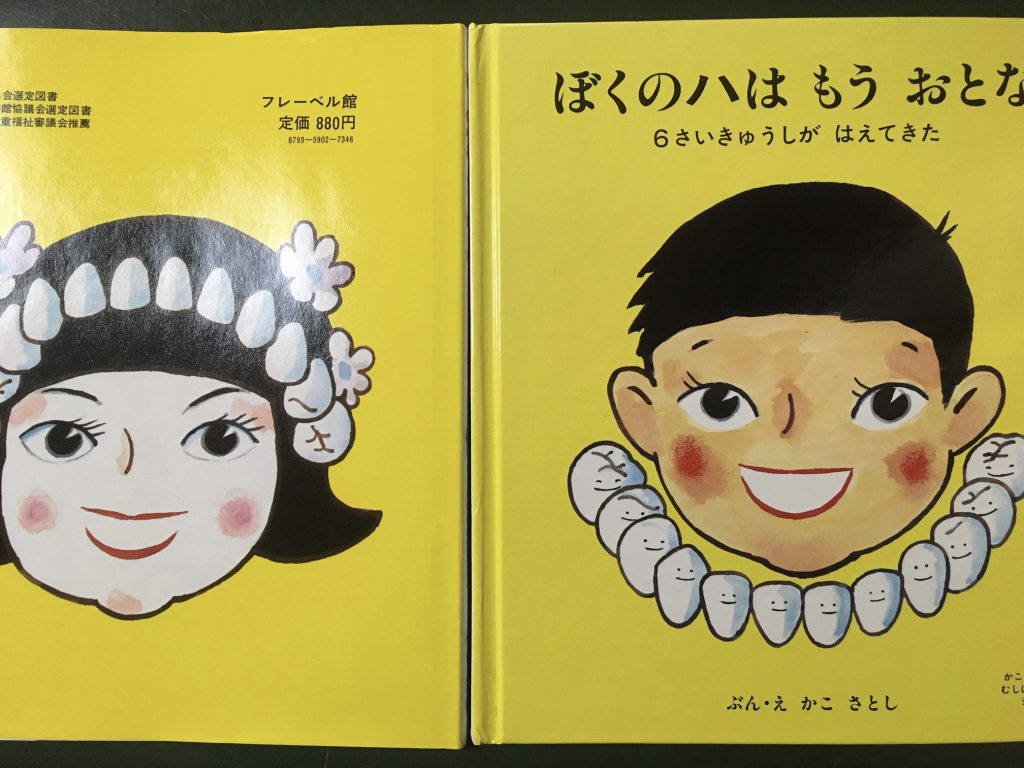

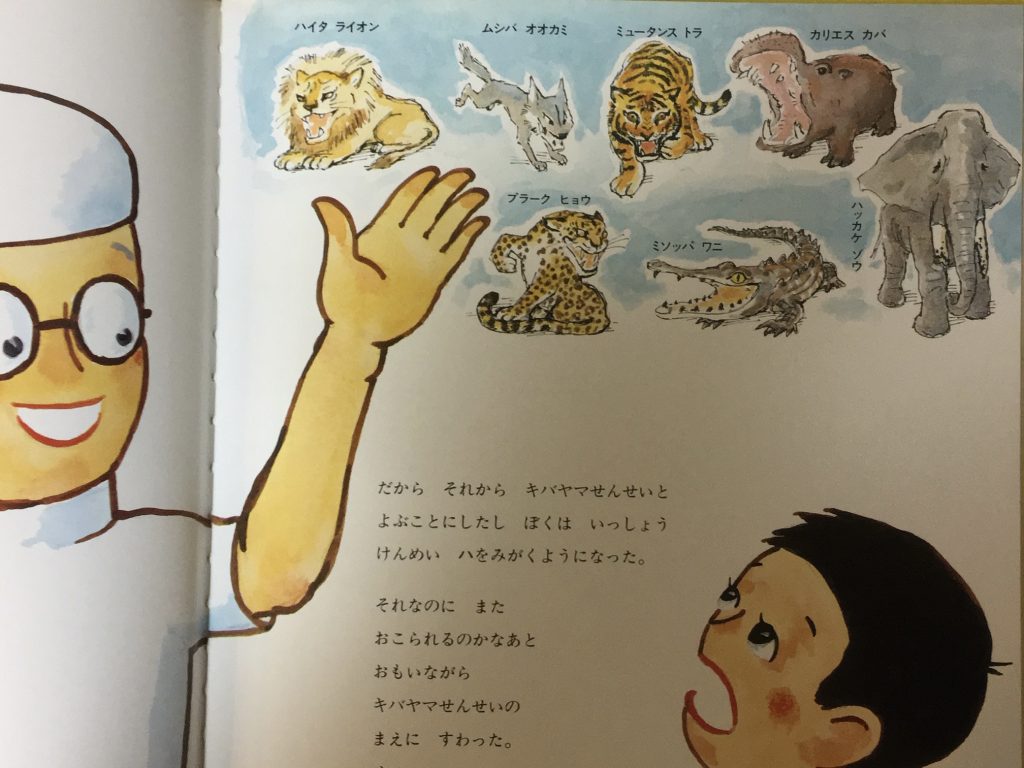

『ぼくのハは もう おとな 6さいきゅうしが はえてきた』(1980年フレーベル館)の「けんすけ」くんがキバヤマ先生に診てもらう理由は、ハの奥の歯がないところが白くなってきて変な感じがしたから。それは6歳臼歯が生える合図です。

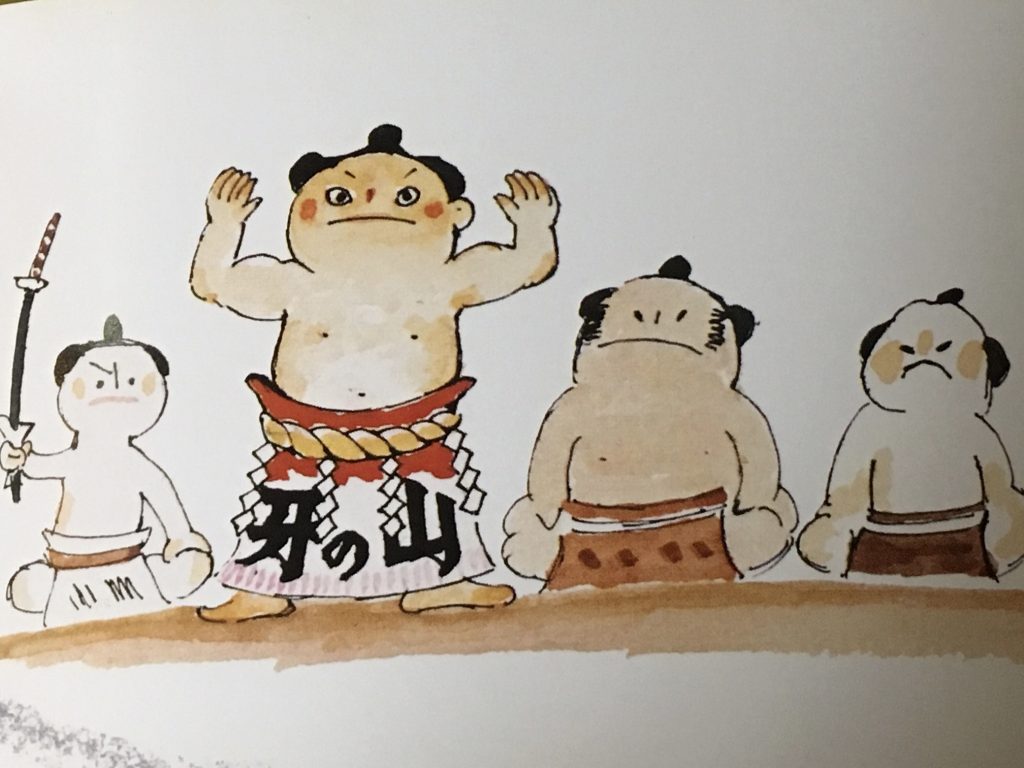

6歳臼歯は大人の歯で一番力が強い、ということで、横綱牙の山まで登場。しかも磨きにくいこと、どうやったらきちんと磨くことができるかを教えてもらいます。

あとがきをどうぞ。

(引用はじめ)

だれひとり ムシバになりたいひとはいないのに 5さいごろまでにほとんどのこどもが たくさんのムシバをもつように なってしまいます。ちいさいので いうことをきかなかったり まわりのひとの きのつけかたが よくなかったこともあるのでしょう。

ムシバになったハを きちんと なおしてもらっておくと まもなく あたらしく おとなのハがでてきます。 このほんは そのとき もう まえのしっぱいを くりかえさないようにと おもってかきました。 こどもも まわりのおとなも がんばってくださいね。

(引用おわり)

この本が出版された1980年頃は、日本の子どもの多くがムシバを持っていました。現在ではずいぶん減っていますが、一方でひどいムシバの子どもがいるのも事実です。また、6歳臼歯といわれ、最初に生えてくる永久歯は大人にとっても磨きにくくムシバになりやすいようです。どうか大切になさってください。

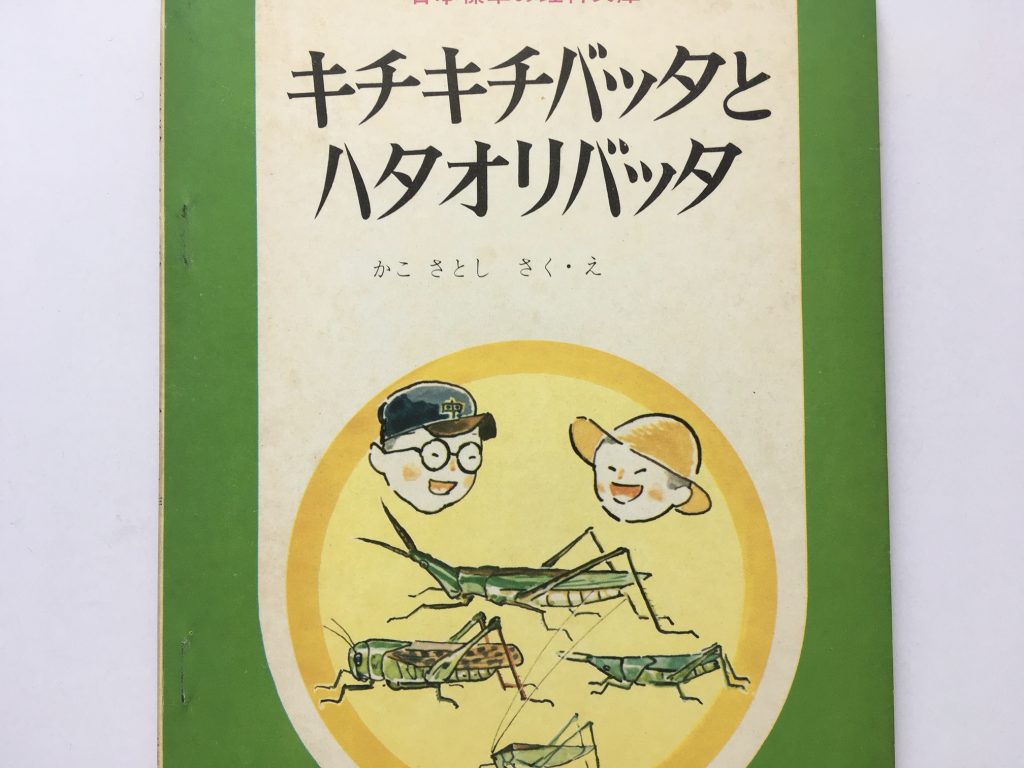

この本は小学2年生の理科の副教材として半世紀以上前に出版されたものです。

表紙の丸メガネはかこではなく一回り年上の物知りだった兄。右側の少年が、子ども時代のかこです。小学生時代の虫取りの思い出を語りつつ、昆虫とは、動物とは、と知らず知らずに生き物に興味が深まるような内容です。『だるまちゃんの思い出 遊びの四季』(2021年文春文庫)に綴られている、生まれ故郷、福井県越前市での幼き日のかこの姿と重なります。

あとがきをご紹介します。

(引用はじめ)

私は小さい時、この作品に出てくるような川や野原で、虫や風や水を友達とし、自然を相手に毎日を送りました。その自然の中での遊びは、どんなに後の勉強や仕事や考えや生活のかてになったか分かりません。今から思えば、本当に貴重な毎日だったと思っています。

この頃は、都会と言わず農村と言わず、近代化の波に乗って、どんどん自然が失われています。単なる昔なつかしさからではなく、子どもたちが成長し、発育する上に、自然が失われていくことは、やがて大きな影響を与えることだろうと心配しています。

けれども、まだまだくふうすれば、子どもたちにとって自然は残っています。自然の中の遊びを大事にし、互いに励まし、刺激しあって、この偉大な教師に接する機会を与えてくださることが、私の希望です。加古里子

(引用おわり)

(1988年童心社) 文かこさとし /絵やべみつのり

一見したところ、木や石、鉄に見えるものがプラスチック製品、ということがよくあります。物の材質を見極めるにはどんな方法があるのか、確かめてみるという科学的な内容のこの絵本は1969年に出版され、現在は新版がでていて2021年4月18日中日新聞で紹介されました。

なんだか ぼくには わかったぞ

この本のあとがきをどうぞ。

あとがき

(引用はじめ)

この本にかいてあることは、材料として、木や石や鉄などがあるというものではありません。

くまちゃんが、木でできていることを、本に書いてあるより先にあてさせることが目的でもありません。

まして水にうくのが何で、沈むのが何、次に燃えるのが何でーーということを暗記させることでもありません。

もっと単純で、もっとおく底の、もっと基本的なものーー科学としての考え方、科学としての態度、科学のすじみちを大事にしたいと念じます。

この本では、物質をしるため、その性質を一つ一つ分け、検討し、それらをまとめるという帰納法の推論と総合判断がとられています。

科学の研究が進み、専門が分化していく現在、こまやかな知識の断片ではなく、ばらばらのこまやかな要素を、広い目で見つめながら集積して、対象の全体像や物事の実体に迫ろうとする態度や考え方がますます大切になっています。

この本もそうした「かがくのほん」でありたいと思ってつくりました。

かこ・さとし

(引用おわり)

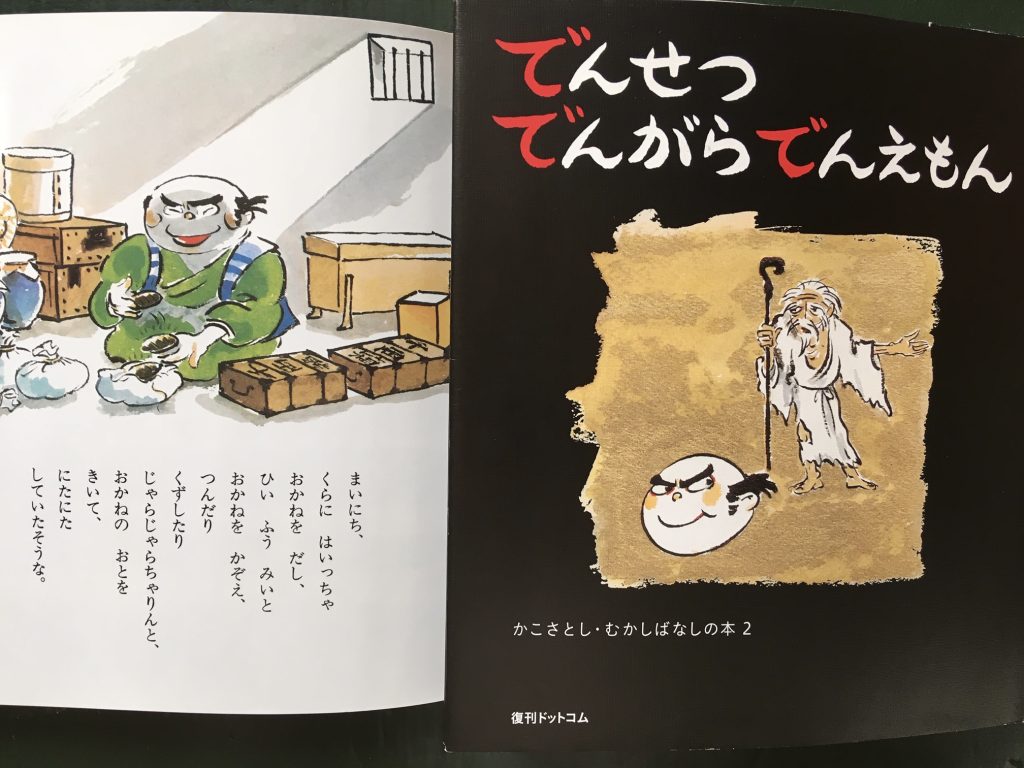

欲深いと言えば、『でんせつでんがらでんえもん』(2014年復刊ドットコム)の「でんえもん」は、ケチの上にもケチで、なんでも触るものを金(きん)変えてしまう不思議な力を授けられて大喜びをしたのものの、食べようとすると食べ物は金になってしまい、ついには、しまったと額に手をあて、自分も金になってしまいます。

この物語のあとがきで、かこは、単に「どちらが善くて、どちらが悪いと割り切ってしまうのでは、この話の一番大事な点をそこなってしまうのではないか(中略)、同一人が、時に「仏」になり、「鬼」にもなるものだし(中略)、自分もそうした一面をもった人間だということを忘れず、自己に対しては、強いおそれとつつしみを抱き、そして、社会の歪みや制度の悪に敢然と立ち向かってほしいというのが、この物語に託した願いです。」と書いています。

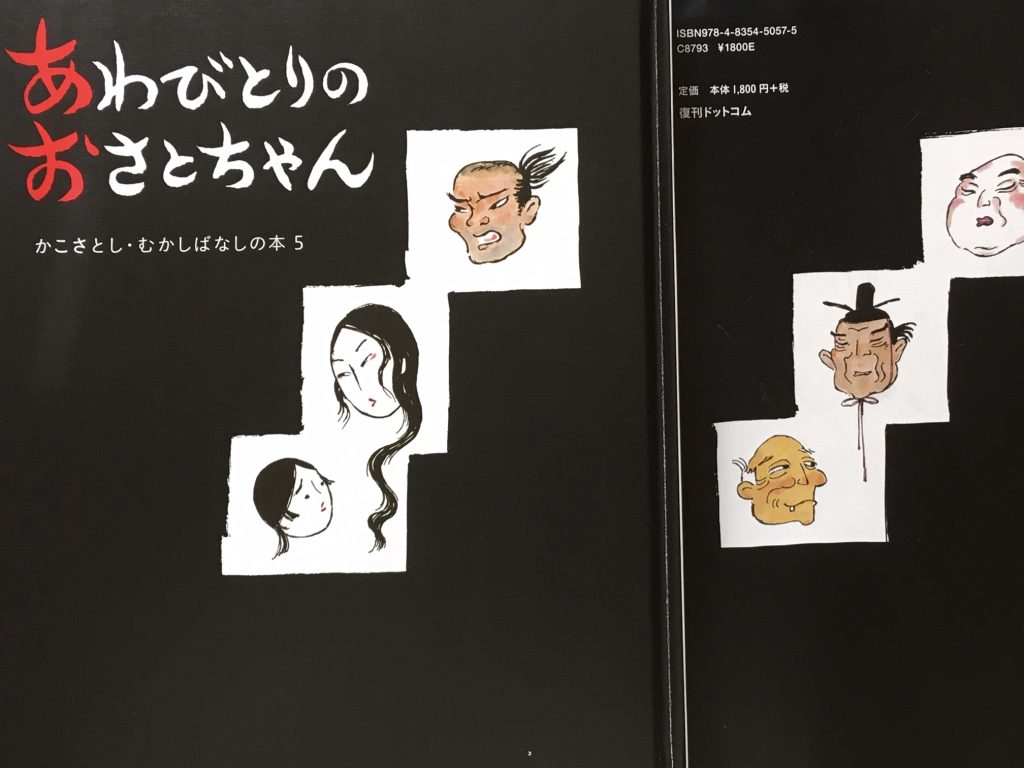

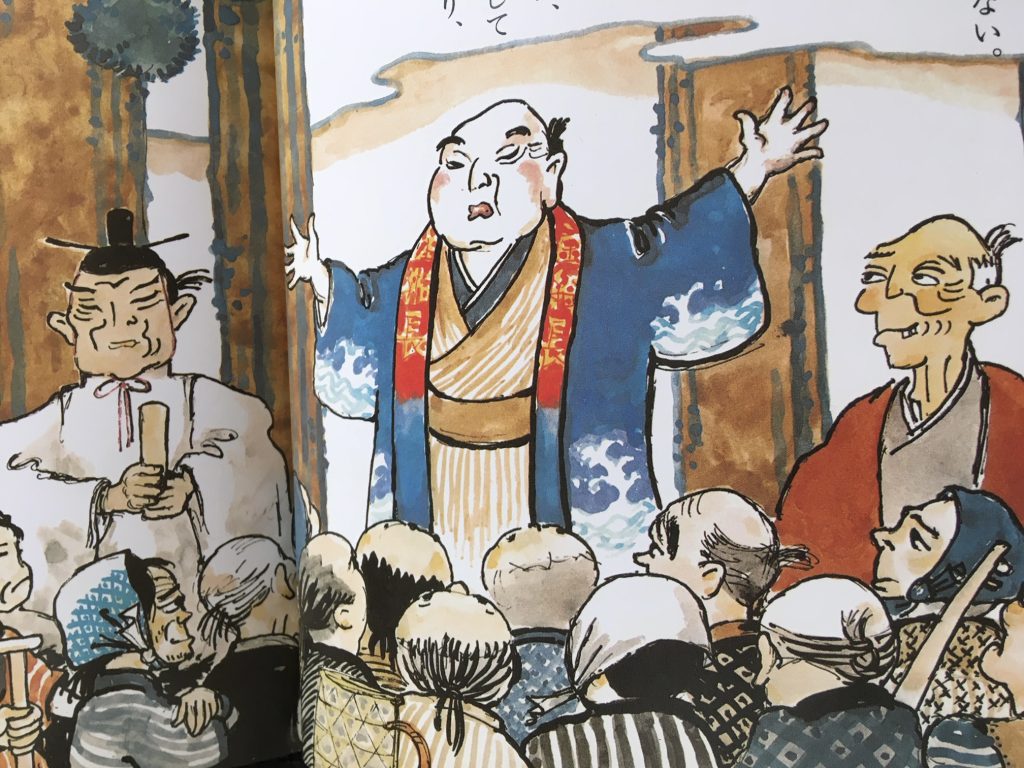

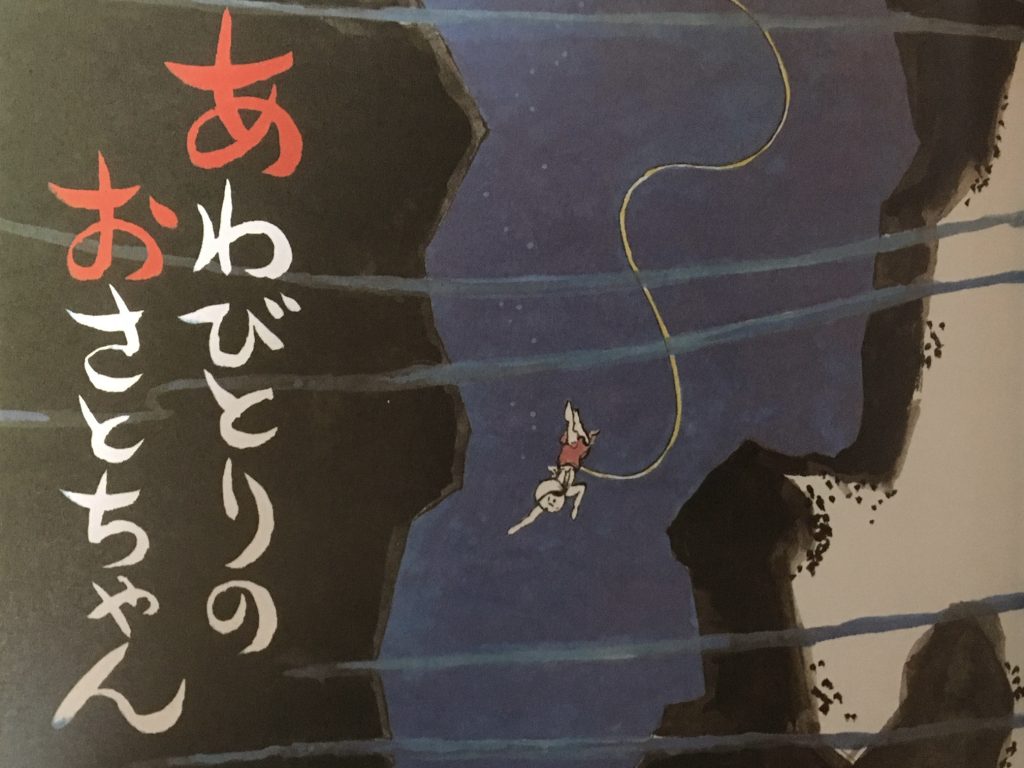

『でんせつでんがらでんえもん』と同じシリーズの『あわびとりのおさとちゃん』は、優しく、我慢強くしっかりもの。海にすむ牛頭竜の悪さか、海で命を落とす人が出て村の漁師のたちがすっかり困っているのをいいことに、名主は牛頭竜のたたりをしずめるという、もっともらしい理由で悪巧みを企てます。この名主たち(下)の計画を偶然耳にしたおさとちゃんは、悪いヤツらの思い通りにはさせまいと、身を呈して猛然と牛頭竜を退治したのでした。

あとがきをご紹介します。

あとがき

(引用はじめ)

子供たちを含めて、私たちの今の生活の政治や経済や文化などの面は、昔の不合理でかたよったたものから、ずいぶんよくなってきています。

そのようになったのは恵まれなかった人たちの強い要求の結果であり、その先頭に立って敢然と身をていして戦い、ときには犠牲になった人のおかげです。その中には歴史に名をとどめている人ばかりでなく、無名の、そして幼い子どももいたことが、口から口への語り草や伝説となって残っています。

この本で描いた「おさとちゃん」もその一人ですが、単に悲しい物語を知っただけではなく、人間はどう生きなければならないのか、真に生きるに値するような生活をきずくために努力し、そして大切な命を捧げても守らなければならないもののためにこそ、死も恐れずに行動できる強さを、今の子どもにも、親たちにも静かに考える機会を持ってほしいのが私の願いです。子供の自殺や殺人が、報道されている今、特に強く思います。

かこさとし

(引用おわり)

本文は縦書きです。

昔話には、勧善懲悪の筋が多いので意地悪や欲深な人が多々登場します。

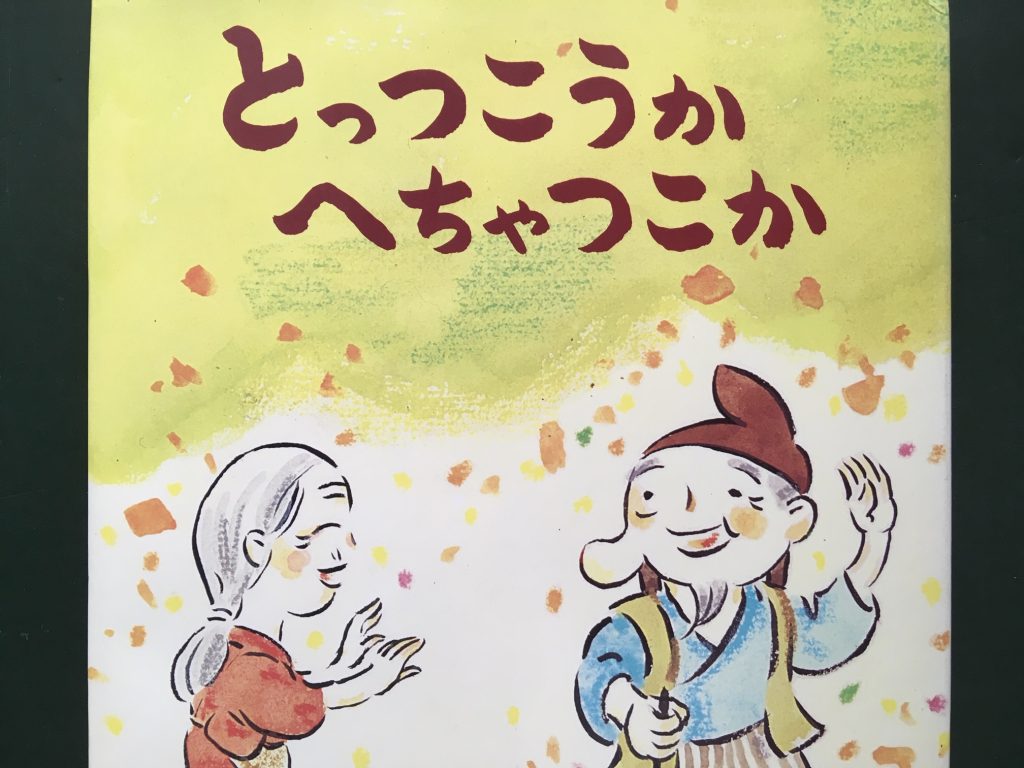

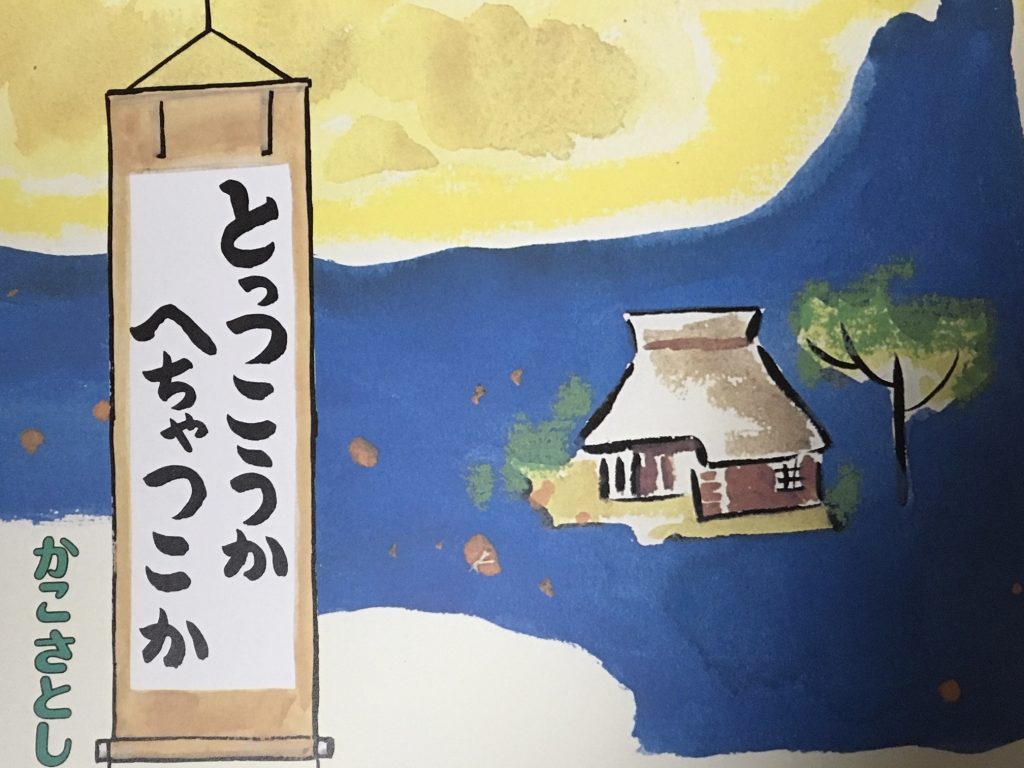

意地悪爺さんといえば「花咲かじいさん」の話が思い浮かぶ方が多いのではないでしょうか。『とっつこか へちゃつこか』(1967年偕成社)は、こぶとり爺さんといった方がわかりやすいかもしれません。

物語に登場する悪いヤツらを追いかけながら、かこがどんな思いでそういった人を物語に登場させたのか、「あとがき」をご紹介してまいりましょう。

あとがき

(引用はじめ)

この物語のもとになったのは、東北地方から中国地方まで日本各地に広く知られている「とっつこうか」話です。

つつましく暮らしているものが、そのつつましさのゆえに、思わぬ幸に恵まれ、欲深で強欲なものが、自らの欲望のために破滅をしてゆくーと言う筋は、貧しい暮らしをしている人々の共感を得たのでしょう。各地で様々な類話となり、変形を見出してきました。こうした摂理がちゃんと行われているなら、いまわしい収賄や権力者の脱税などということはなくなるはずなのにーと思いたくなるところです。

しかしこの昔話には、もう一つ、恐ろしい針が含まれています。それはその強欲なものが、同じような暮らしをしている隣人だということです。真面目に暮らし、慎ましく生活し、誠実に努力しているものの足を引っ張り、あざけり、邪魔をし、横取りしようとするのが、同じ近隣の庶民であるということです。身体の不自由をものともせず頑張ろうとしている人に、最もひどい仕打ちをするのは一般の人であり、素晴らしい才能や優れた知恵を持った天才を、つまらぬ世俗で煩わせ、苦しめ絶望させた同時代の人々の例を、私たちは多く知らされてきました。そういう「シャーない」人間に対する批判や警告が、この物語のもう一つの大事な骨ぐみです。

その厳しい内容を少し柔らかくするため、方言を使用しました。岡山の美作女子大の皆さんや、鳥取、島根の方々にお礼を申し上げ、子供たちが「シャーない人でない人間」に育つよう祈ります。

かこさとし

(引用おわり)

もちろん「うどん」という植物はありませんので「うどん」の花はないわけですが、うどんは何から作られているのかに興味を持っていただこうというのが、この題名が意図するところです。この本は文のみかこで、前がきにあたる[この本のねらい]には次のようにあります。

(引用はじめ)

「めん類」を描いたこの巻は、食物シリーズの中でも異色の1冊でしょう。

幼い子供は、発達の度合いに応じた合理性と系統性を求めます。草は草色、土は土色と知ると、なぜ水は水色ではなく無色か知りたがります。そばはそばの花からみのると知ると、うどんはうどんの花からできると類推します。こうした疑問や合理性を大事にしながら、おいしさへの関心と正しい知恵がぐんぐん麺類のように伸びて欲しいと作られたのが、この絵本です。

(引用おわり)

それでは、あとがきのご紹介です。これは小さな読者も読めるように全てひらがなで分かち書きとなっています。

あとがき

(引用はじめ)

「めんるい」だけを かいた こどもの ほんは この えほんが はじめてでしょう。

なぜ かいたの?ときかれれば こどもたちが だいすきだからです。

どうして すきなの?といえば つるつる たべやすいからです。

どうしておいしいの?とたずねられれば おねだりして こんばんの しょくじを「めんるい」に してもらって たべて みれば わかることでしょう。

どうか ためして みてくださいね。

(引用おわり)

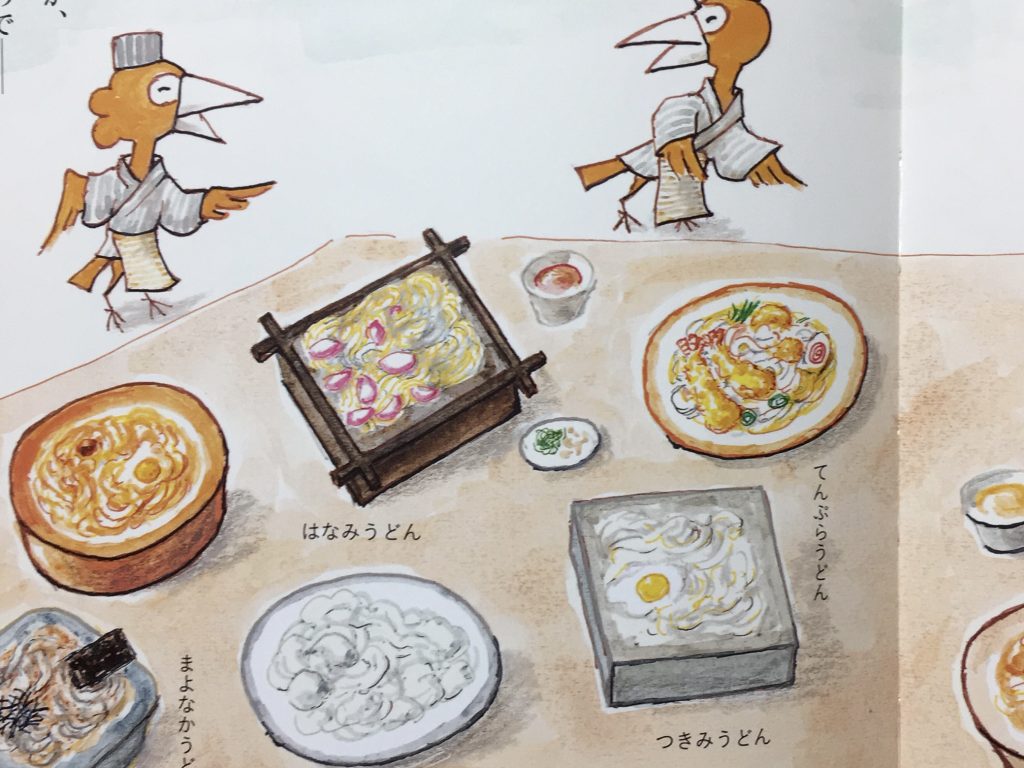

そんな訳でうどんが食べたくなったけれど、レシピに困ったら、麺類なんでもおまかせの『からすのそばやさん』(2014年偕成社・上下)にご相談ください。色々ありますよ。ゆうやけうどん、まよなかうどん、みけねこうどん、わんわんうどん、ごちそううどん・・・寒い時には暖かいものが嬉しいですね。

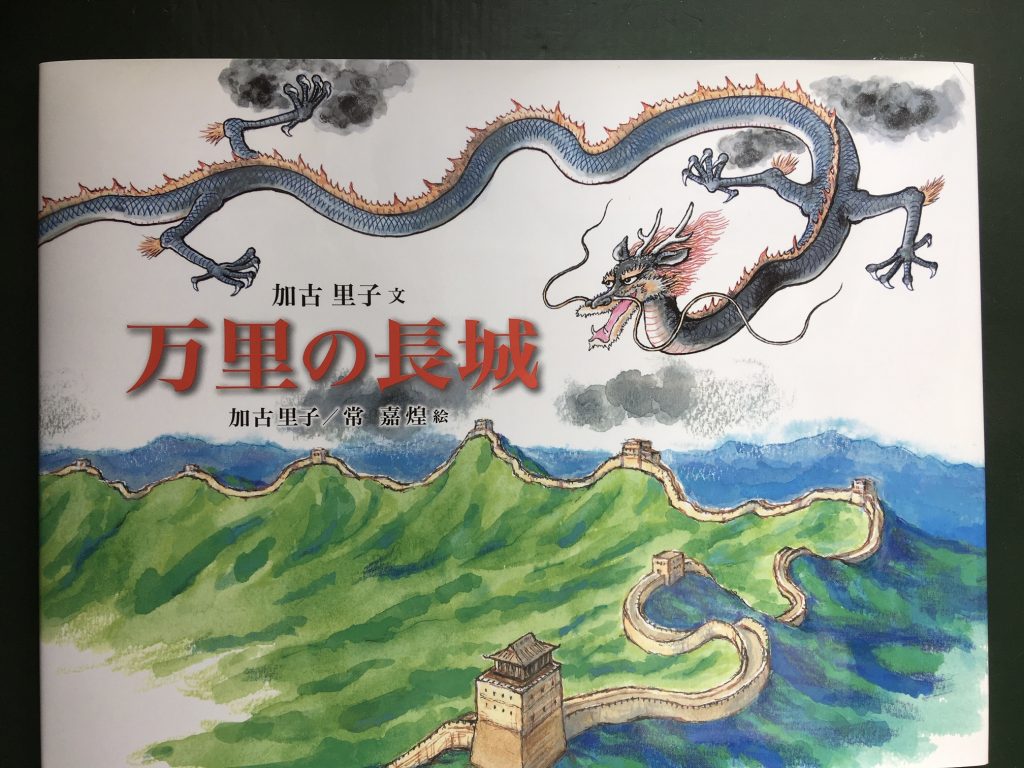

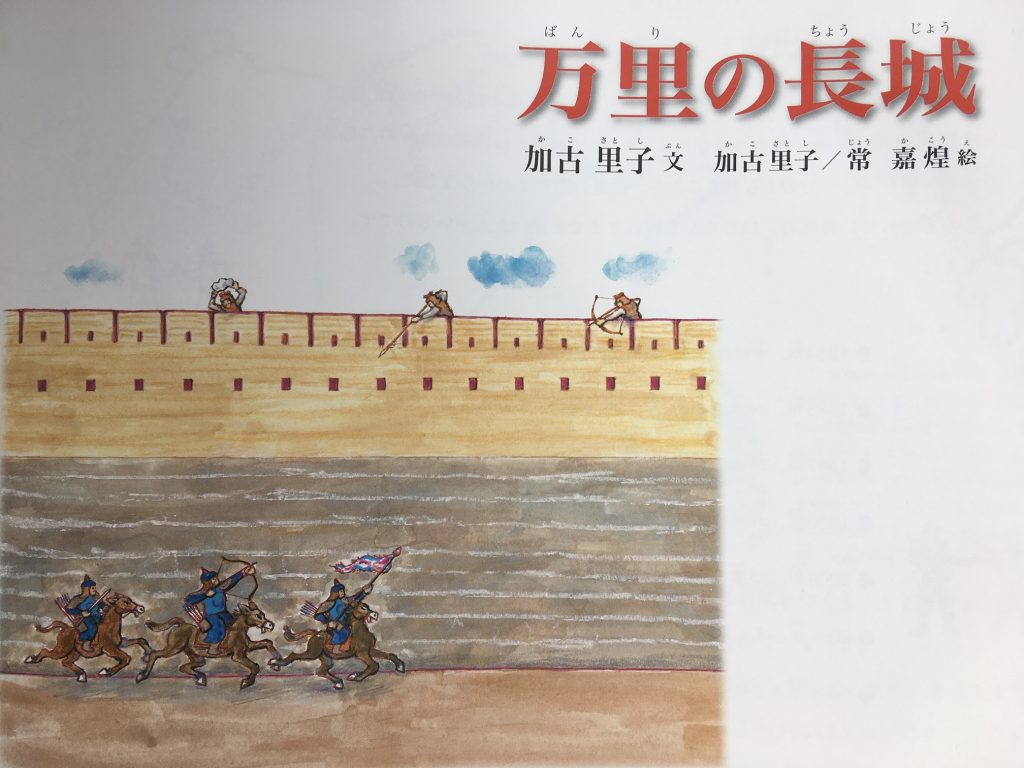

この年末年始はお家時間が長くなりそうです。そのお供に「6000年の時間と2万1000 km」の長い長い「万里の長城」の歴史を紐解いてはいかがでしょうか。上は『万里の長城』(2011年福音館書店)の表紙カバーです。

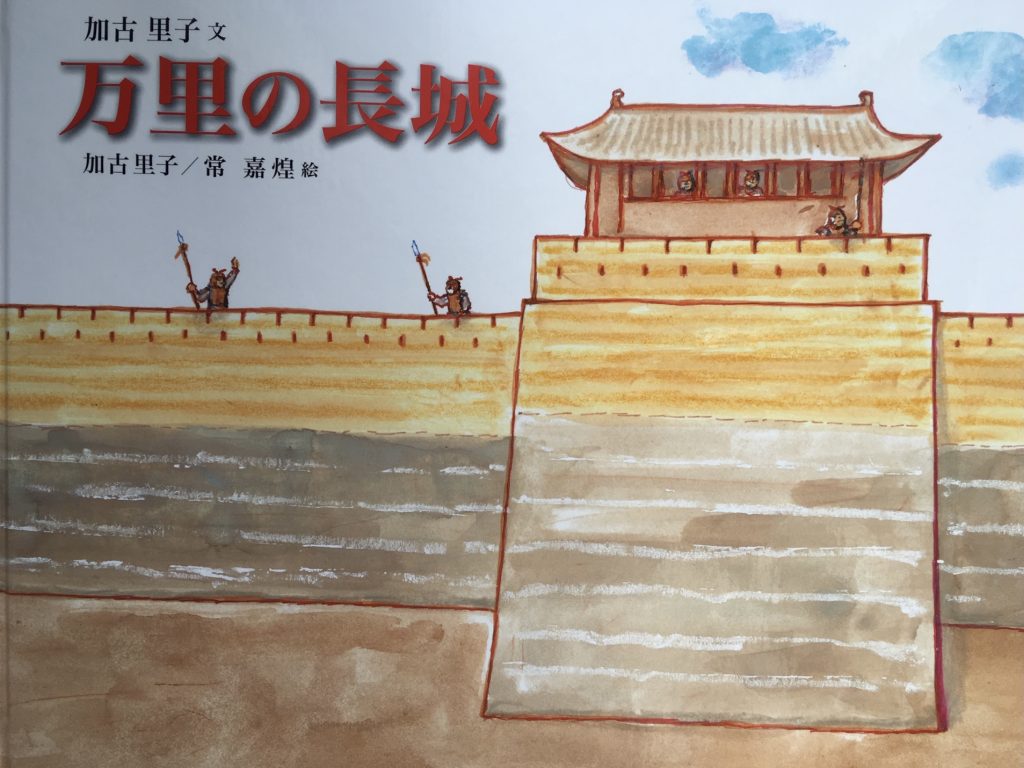

カバーをとると、下のような絵が現れます。

文章はかこさとし、絵は中国の常嘉煌さんとかこが分担しました。万里の長城だけあって、出版には長い時間かかり、またそれと同じくらい長い時がかかって、ようやく中国でも出版されました。

現地に行くことはすぐにはできませんが、まずはこの本でこれほど長い時間と空間にわたる壮大な歴史をじっくり味わっていただけたら幸いです。あとがきをご紹介します。

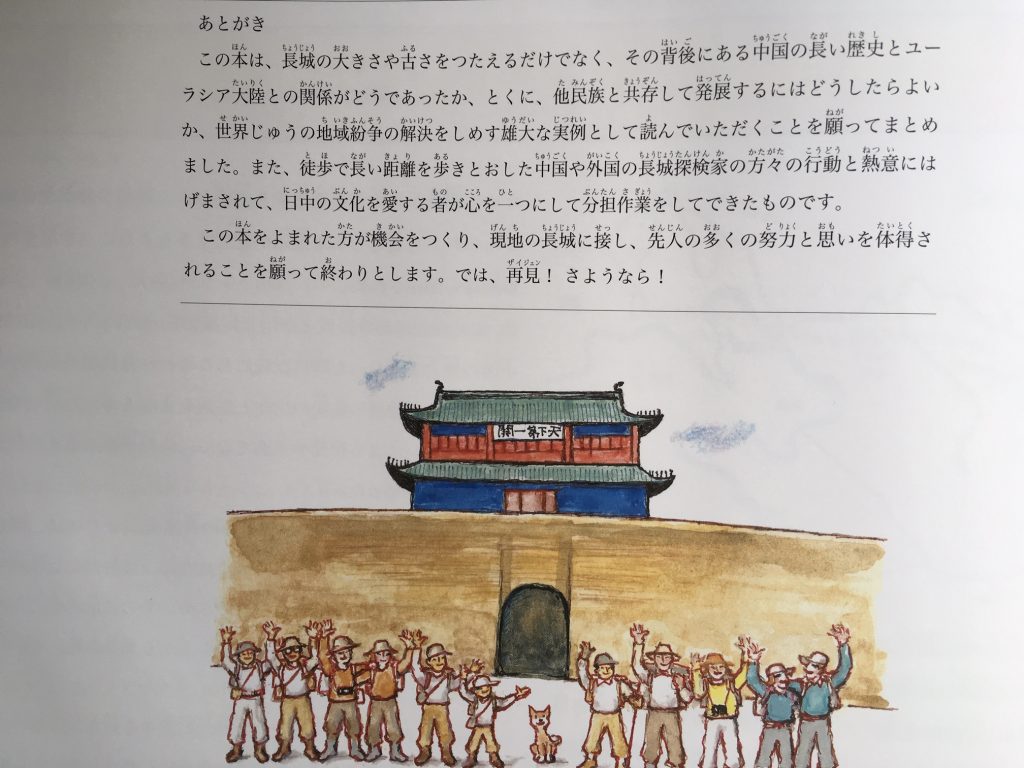

(下は前扉)

あとがき

(引用はじめ)

この本は、長城の大きさや古さを伝えるだけでなく、その背後にある中国の長い歴史とユーラシア大陸との関係がどうであったか、特に、他民族と共存して発展するにはどうしたらよいか、世界じゅうの地域紛争の解決を示す雄大な実例として読んでいただくことを願ってまとめました。また、徒歩で長い距離を歩き通した中国や外国の長城探検家の方々の行動と熱意にはげまされて、日中の文化を愛する者が心を一つにして分担作業してできたものです。

この本を読まれた方が機会をつくり、現地の長城に接し、先人の多くの努力と思いを体得されることを願って終わりとします。では、再見!さようなら!

(引用おわり)

全ての漢字にはふりがながあります。

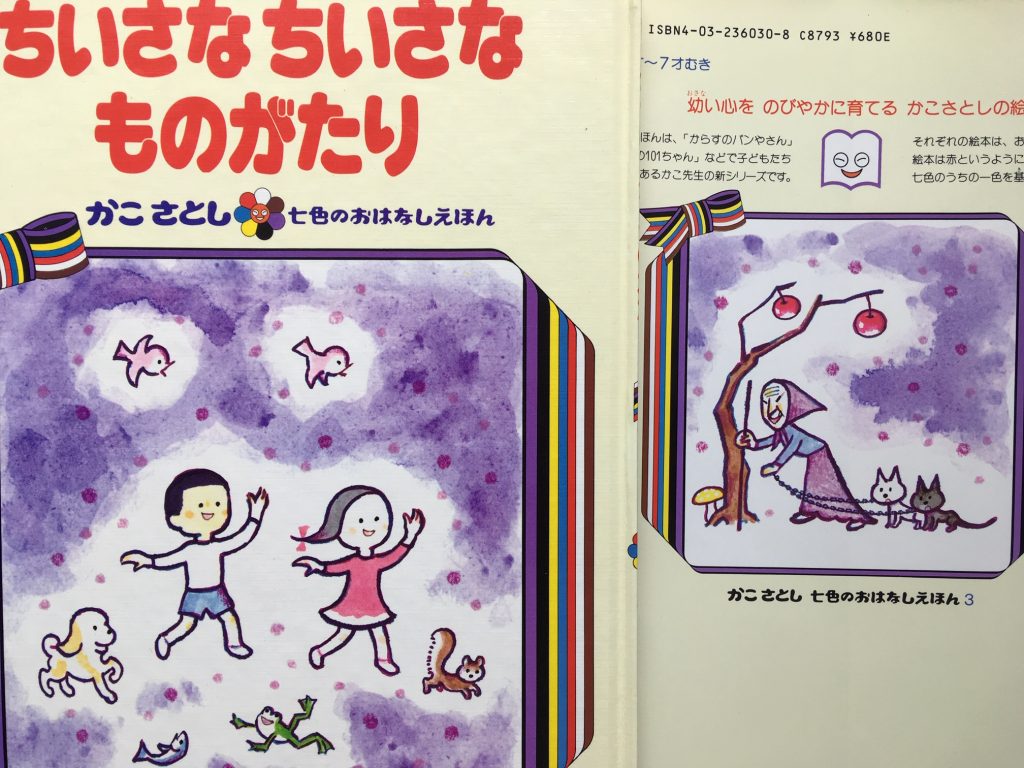

「かこさとし七色のおはなしえほん」シリーズは〈面白い〉という言葉の〈白〉に注目したかこが、白にまつわる話、そして白だけでなく、黒、赤、茶、青、ふじ、黄そして本作品の紫など各本にテーマの色を決めて作った絵本です。

小さな小さな男の子と女の子は、紫色の深い森に住む紫の服を着たおばあさんに出会い、りんごを食べると姿が変わってしまいます。二人が可愛がっていた犬が助けにやってくるのですが、お話の最後は、その犬のおかげで思わぬ嬉しいことが起こります。かわいい、そしてちょっとドキドキする不思議で楽しいお話です。

はやぶさ2が持ち帰った小さなカプセルに思い重ねて『ちいさな ちいさな ものがたり』のあとがきをご紹介します。

あとがき かこさとし

(引用はじめ)

子供の目から見ると、机や扉や窓や乗り物など、みな高くて大きくて手が届かず、恐ろしいものに映ります。子どもに適した大きさや逆に小さいものに出会うと、親しんだりいつくしむ心を伸ばし、積極性や勇気を持つようになります。小型の模型や意のままになる玩具が、子どもに喜ばれ、成長に大きな役割を持つ理由がここにあります。

そうした小さなもの、可愛い大きさのものを主題にしたお話を、小さな草の根や貝殻から美しい古代色を生み出した紫に託してまとめてみました。

(引用おわり

本文は縦書き、漢字には全てふりがながあります。

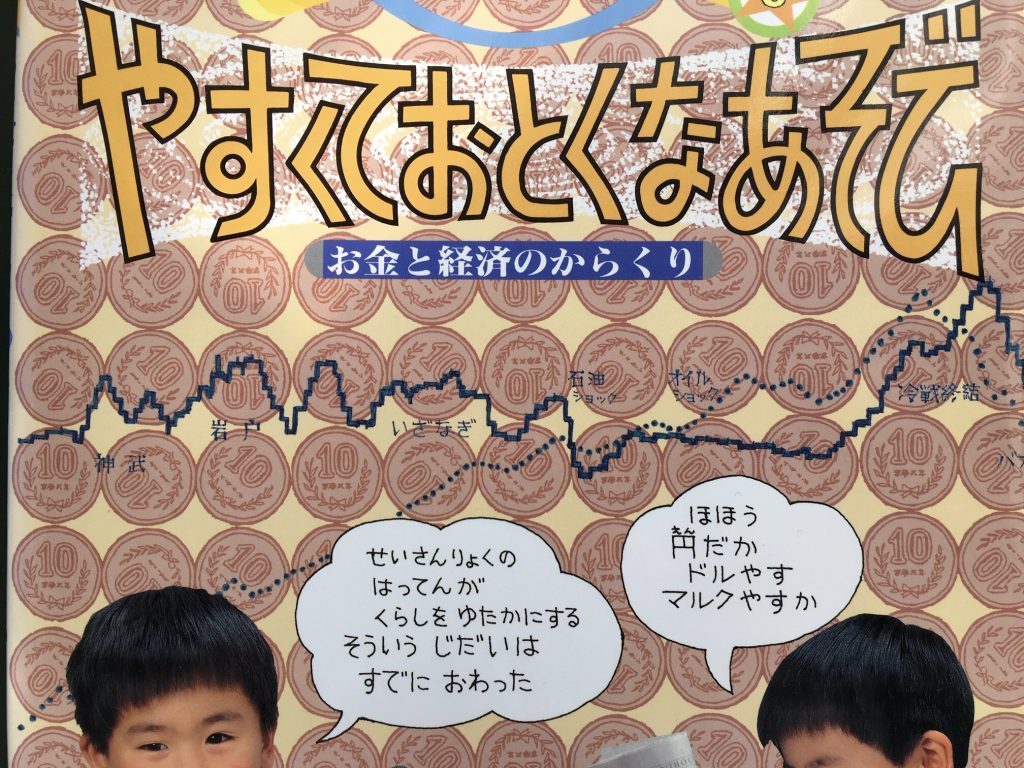

あそびの大星雲6ーお金と経済のからくりー(1992年 農文教)

前回、恐ろしいものをテーマにしましたが、世界大恐慌が起きておよそ100年。これなしでは現代生活が困難な、経済についての絵本『あそびの大星雲6 やすくておとくなあそび ーお金と経済のからくりー』(1922年農文教)のまえがきとあとがきをご紹介します。

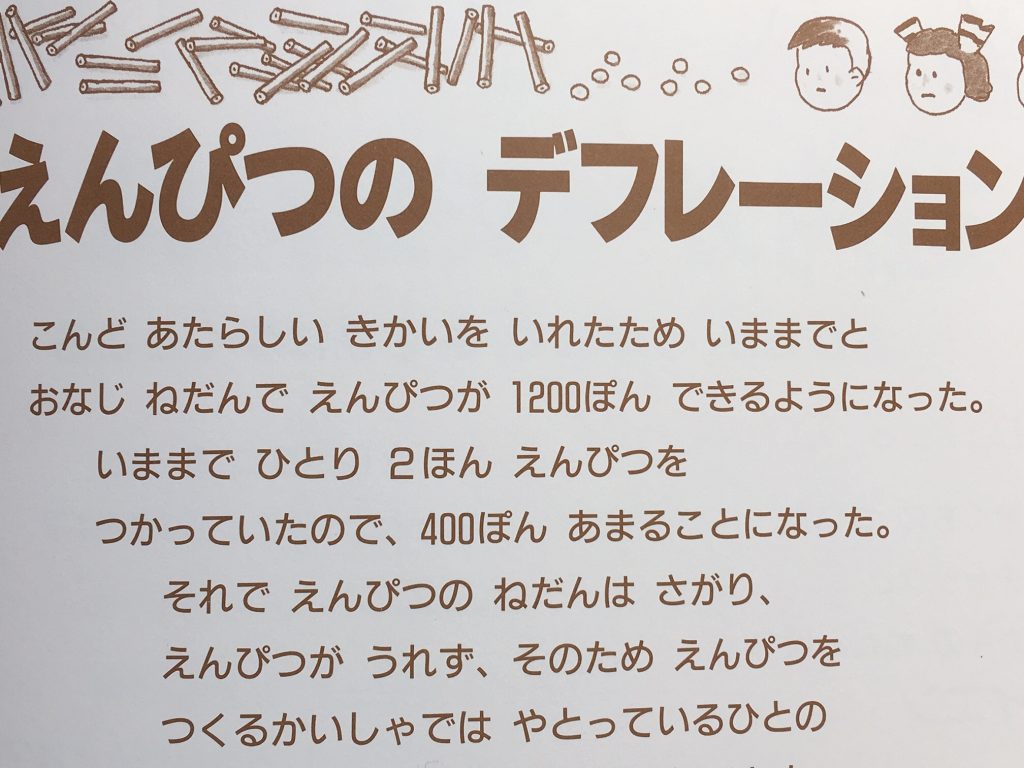

この絵本では、[ねずみ講][ずるいかせぎかた][あくどいやりかた][つきみだんごのけいざい][もうかるかいしゃ][さかえるきぎょう]や[みっつのくにのけいざいせんそう][パンツのインフレーション][えんぴつのデフレーション](下)など、様々なテーマでわかりやすく説明しています。

かこさとしから、おとなのひとへ

経済という魔物に向かってーー

(引用はじめ)

時に魔物と呼ばれる金銭に、現代人間生活は深く依存し、子どもたちも共に暮らしています。金銭と経済を軸にしたこの巻をご覧いただく理由は、子どもたちを株のうりかいに引きずりこんだり、守銭奴やケチ人間にするためではありません。魔物として恐れ逃げるのではなく、積極的に正しく活用する知恵を持ち、もし経済の波や嵐が起こっても巧に立ち向い、その根源にメスを入れる力をもってほしいと念じての事に他なりません。どうぞお大事に。

(引用おわり)

かこさとしあとがき

お金の世の、荒波に対する知恵

(引用はじめ)

経済は魔物であるといわれます。かつて会社勤めをしていたおり、石油ショックと言う嵐が吹き荒れ、各社一斉に生産縮小・操業短縮を行い、そのアオリでプラスチックの原料チップが一時時品薄となり、関係者は必死で買い集めたことがありました。それまで倉庫にねていた品質不良品の山まで、あっという間に売り切れたことがあり、品質向上とか物性改良に取り組んでいた技術研究のむなしさと、経済の恐ろしさを痛感しましたが、大人はそうした魔性にただ揉まれ、泣き笑いするだけで、同時に生きている子供たちに何の示唆も説明も、まして積極的な教育などしてきませんでした。お年玉とおこづかいの額が増えても「ムダづかいしないよう」だけが最大の指導では困ります。人生にもっと役に立ち、意味のある経済法則を知ってほしいという願いを込めて、この本を未来のアダム・スミスやシュンペーターたちにおくります。

(引用おわり)

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る