こぼれ話

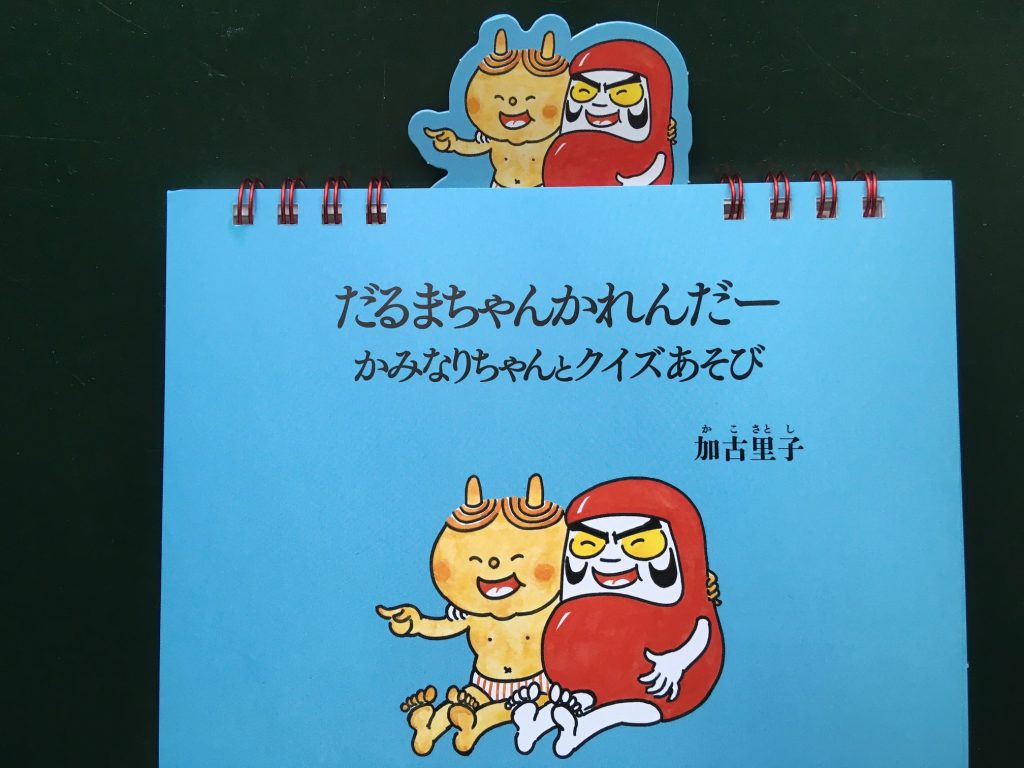

2022年卓上カレンダー

「来年のことを言うと鬼が笑う」とはいうものの、そろそろ来年のことが気になります。

2022年の卓上カレンダーはすでに販売開始、本年の『だるまちゃんとてんぐちゃん』に続き、『だるまちゃんとかみなりちゃん』が登場です。というわけで、来年のことを言うと「かみなりちゃん」が笑うのです。

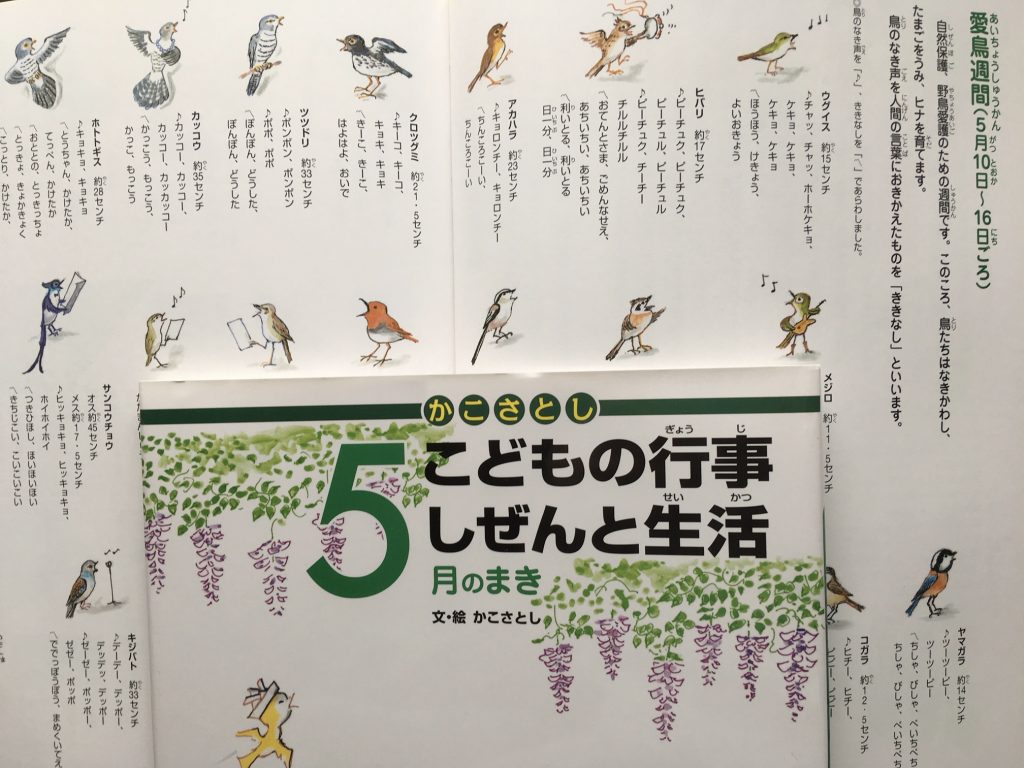

本年のカレンダー同様、各月の行事にちなんだ絵や解説が『こどもの行事 しぜんと生活』(小峰書店)のシリーズから掲載されています。豆知識が確認できる楽しいクイズ付きというのが新しいところ。お手元でご愛用いただけたら嬉しいです。

2022年かみなりちゃんカレンダー

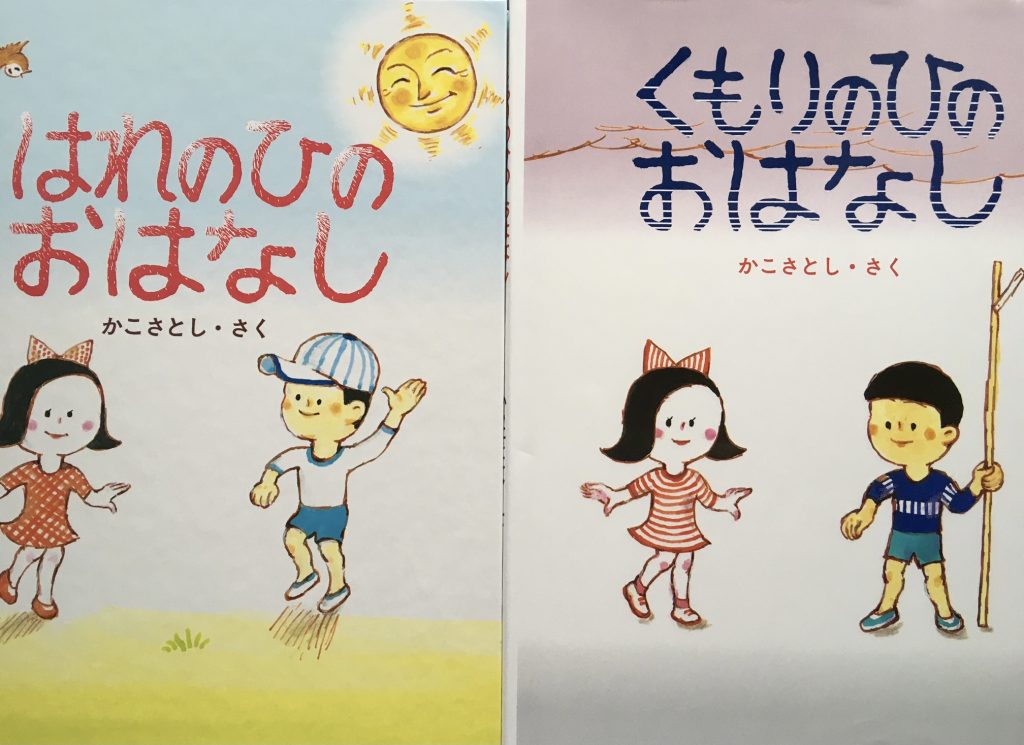

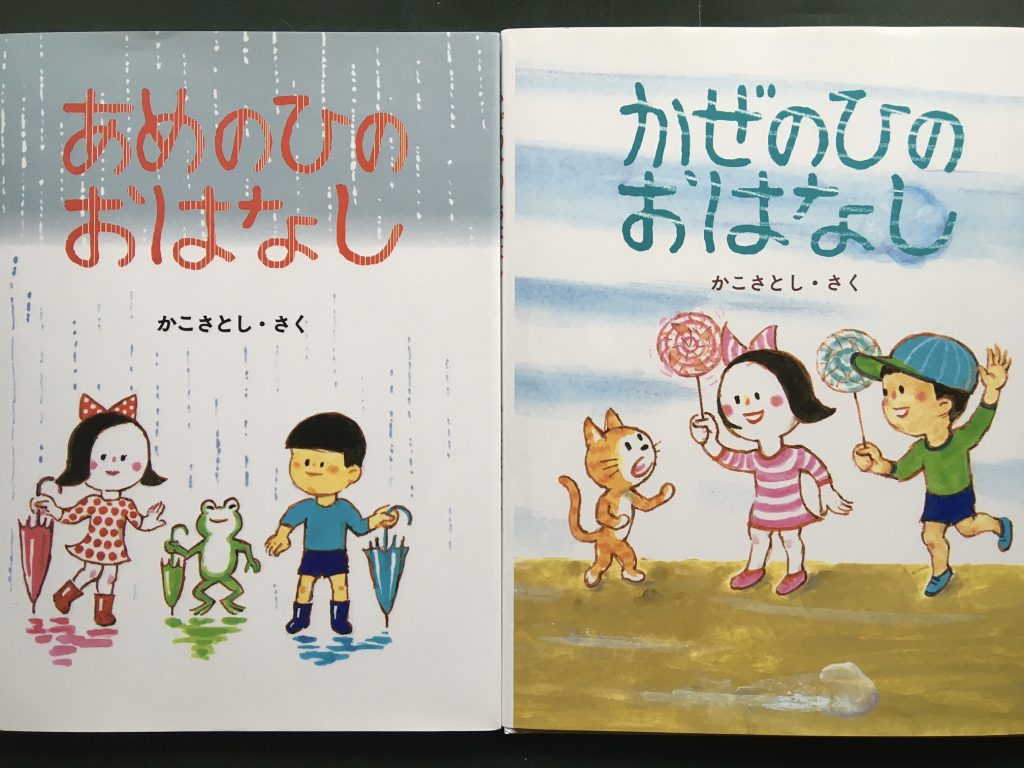

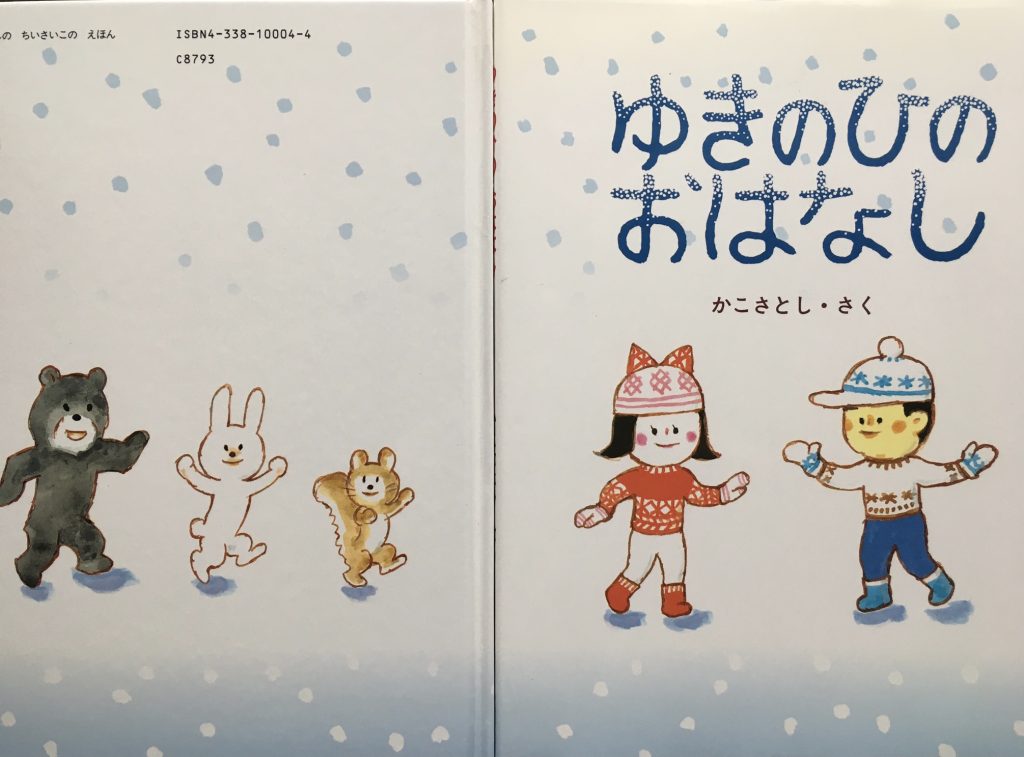

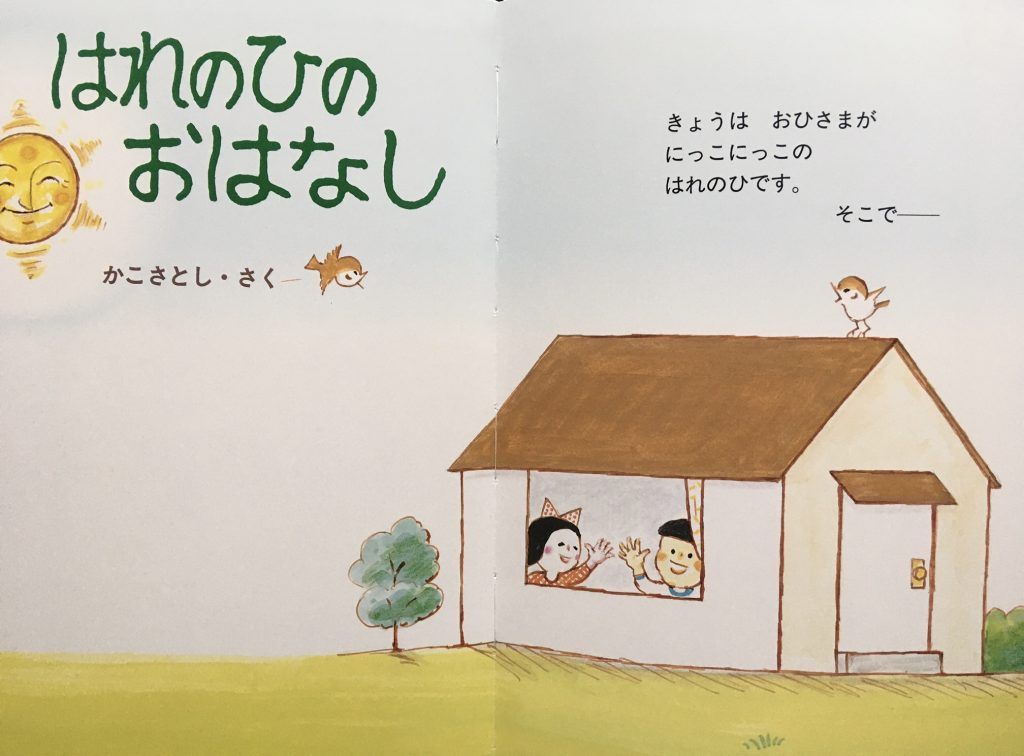

お天気は子どもたちにとっても大きな関心ごと。雨では外遊びはできないし、雪は雪国以外では待望のものでしょう。『くもりのひのおはなし』(1998年小峰書店)で描かれているように、靴などのはきものを飛ばして落ちた向きでお天気占いとしたことが誰にでもあるのではないでしょうか。

このシリーズ(1997〜98年小峰書店)では、晴れ、曇り、雨、風、そして雪の5つのお話がありますので、空模様に合わせて読み分けるのも楽しそうですし、明日の天気を予想して選ぶのも面白いかもしれません。

どのお話も、さあちゃん、ゆうちゃんのおうちから始まり、この二人の子どもと動物たちが、それぞれの天気にふさわしい遊びを楽しみます。きっと読み終わったら同じ遊びをしたくなります。

内容に加えタイトルがかこの手描きであること、前・後ろの見返しも本文同様のしっかりとした絵があることも楽しみな見どころです。

実は、さあちゃんゆうちゃんのおうちが越前市の武生(たけふ)駅前にある屋内施設、「てんぐちゃん広場」に再現されています。どなたでもご自由に入場できますが、お子さんの年齢により入場できるエリアを分けていますのでご協力お願い致します。

「てんぐちゃん広場」については以下で写真とともに紹介されています。

てんぐちゃん広場

お子さんたちが思い切り外遊びをするのが難しい状態が続いています。本来ならば、さわやかな秋空の下で大いに身体を動かして遊んでほしいのですが。。。

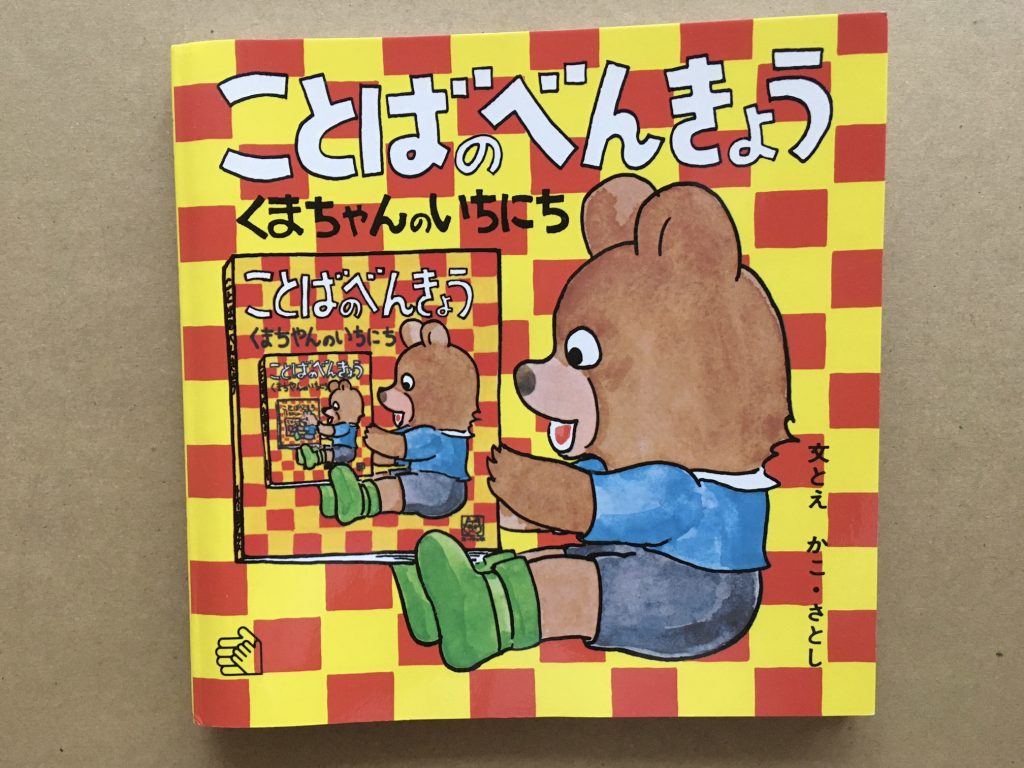

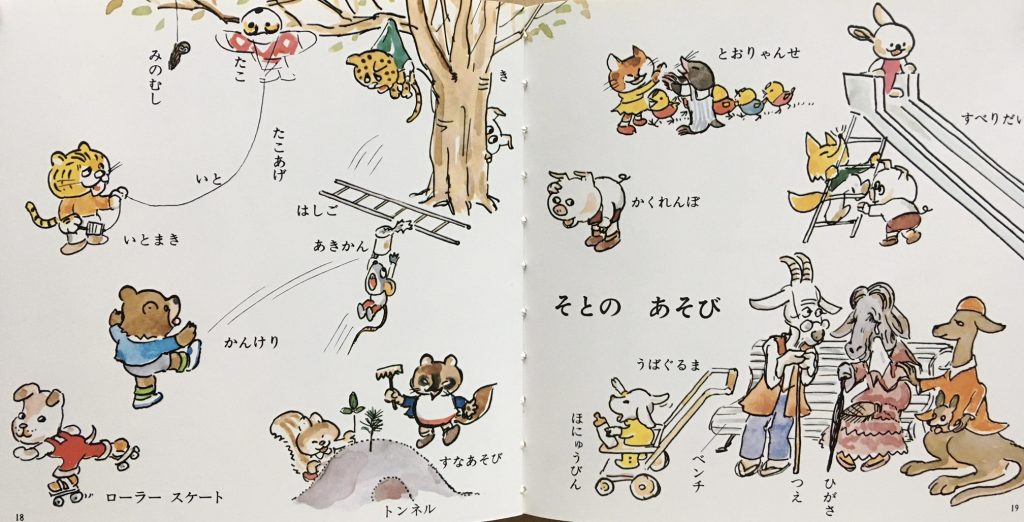

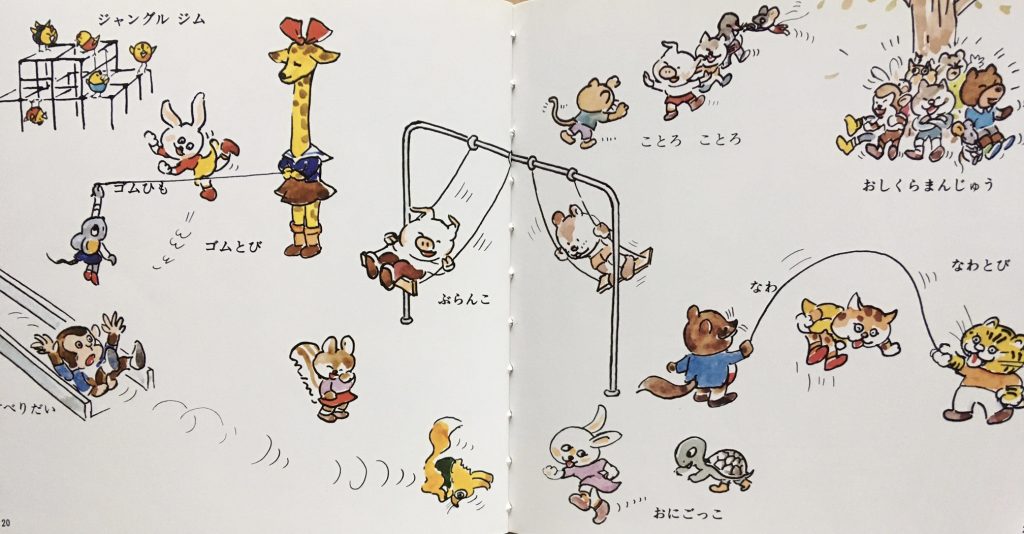

せめて絵本の中で、みんなで楽しく遊んでいる姿をご覧ください。『ことばのべんきょう1 くまちゃんのいちにち』では2場面にわたって《そとのあそび》が描かれています。

公園での滑り台や砂遊びブランコ、ジャングルジム。かくれんぼ、缶けりだって怒られません。ベンチにはお年寄りや赤ちゃんをつれたお母さんに乳母車の子どもがいます。ゴムとびやおしくらまんじゅう、ことろことろには昭和の面影があります。それもそのはずこの本が出版されたのは1970(昭和45)年です。半世紀以上経ているわけですから、レトロなものも登場しますが、それが若いお父さんやお母さんには、知らないことがわかると好評の本です。

この本では《へやのなかの あそび》も2場面も描かれています。

《そとのあそび》2場面の絵を藤沢市役所本庁舎の1階ホールで展示しています。お近くにお出かけの際は、是非ご覧ください。

藤沢市役所本庁舎1階では、1枚ではありますが、季節ごとに絵本の絵を展示しています。

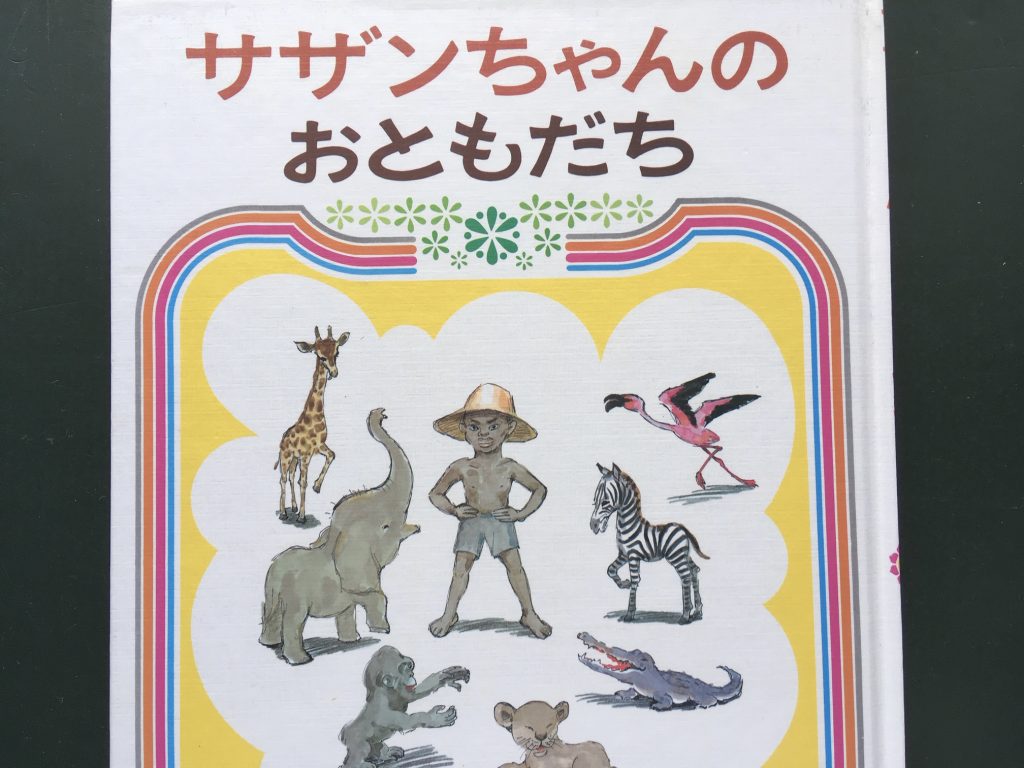

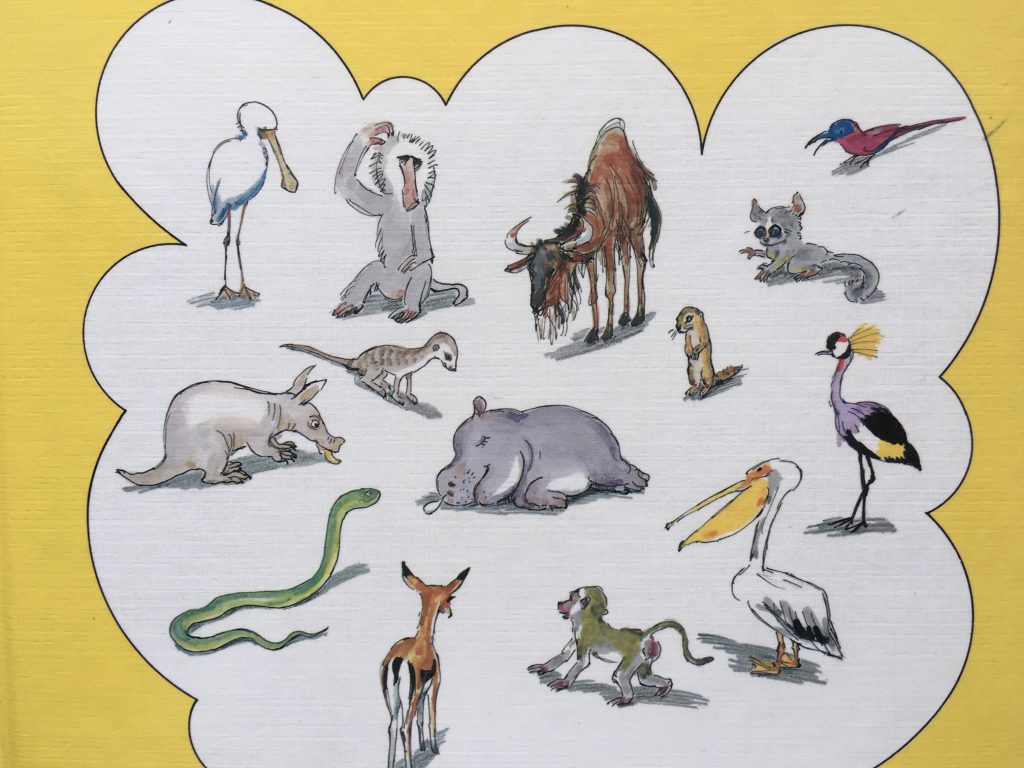

2021年6月7日からは『サザンちゃんのおともだち』(1973年偕成社)の場面で、アフリカにすむ動物たちが、おまつりで元気いっぱい、素敵な踊りを披露します。おや?! 見慣れた様子とは少し違うようです。いったいどんな姿なのでしょうか。どうぞお楽しみください。

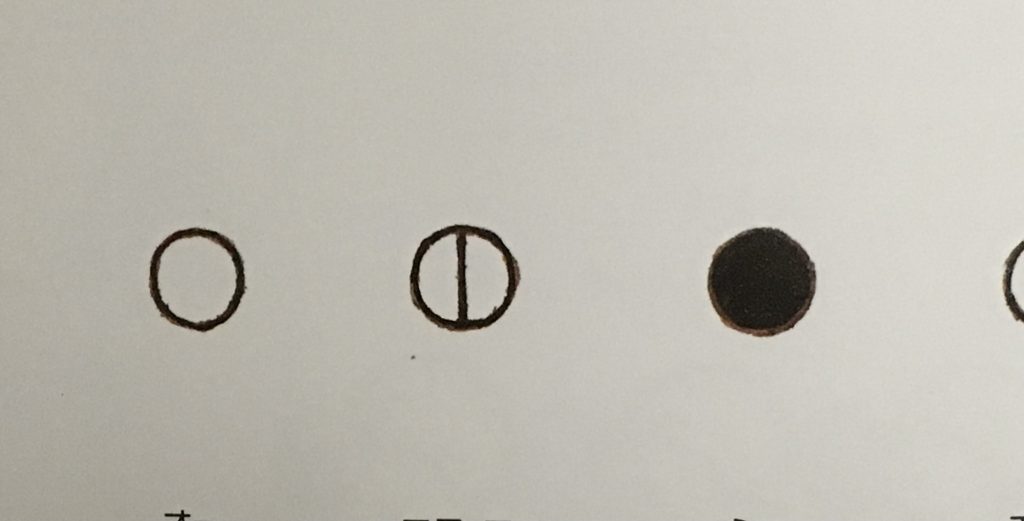

写真のような◯を見て記号ですと言われたら、なんの記号と思われますか。

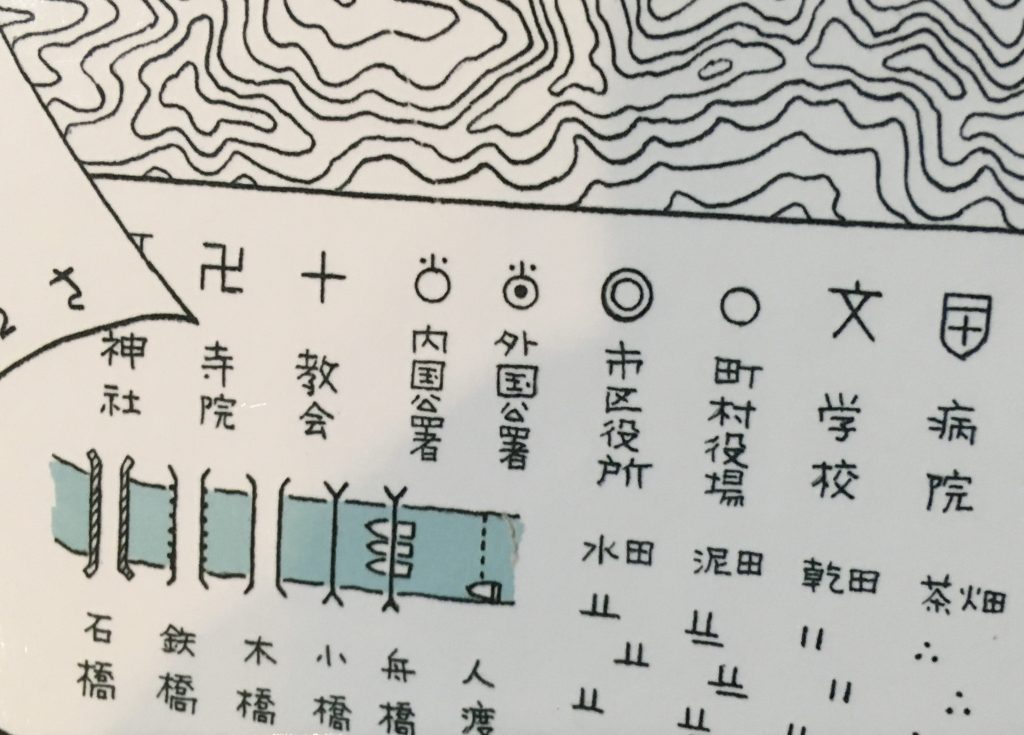

気象記号なら、快晴、晴、雨ですが、地図記号なら最初の◯は町村役場です。ちなみに◎は市役所で(気象記号なら曇)、黒い小丸、というか点3つで茶畑です。『かわ』(1962年福音館書店)の裏表紙(下)には地図同様、記号もかこの手書きで書かれています。

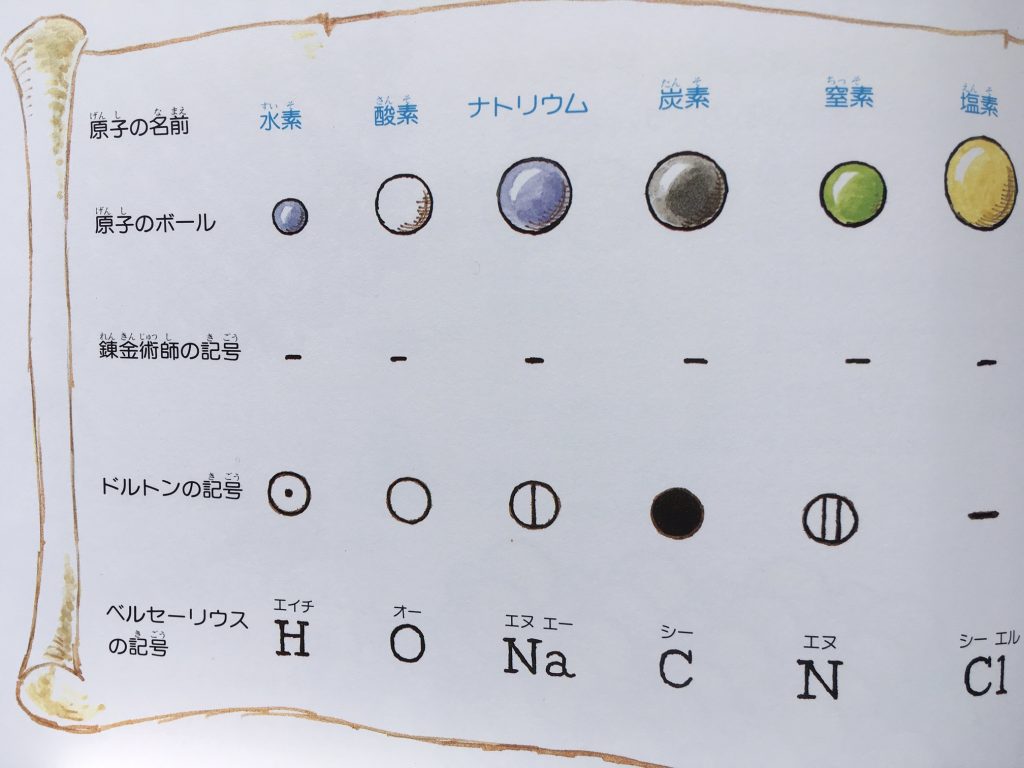

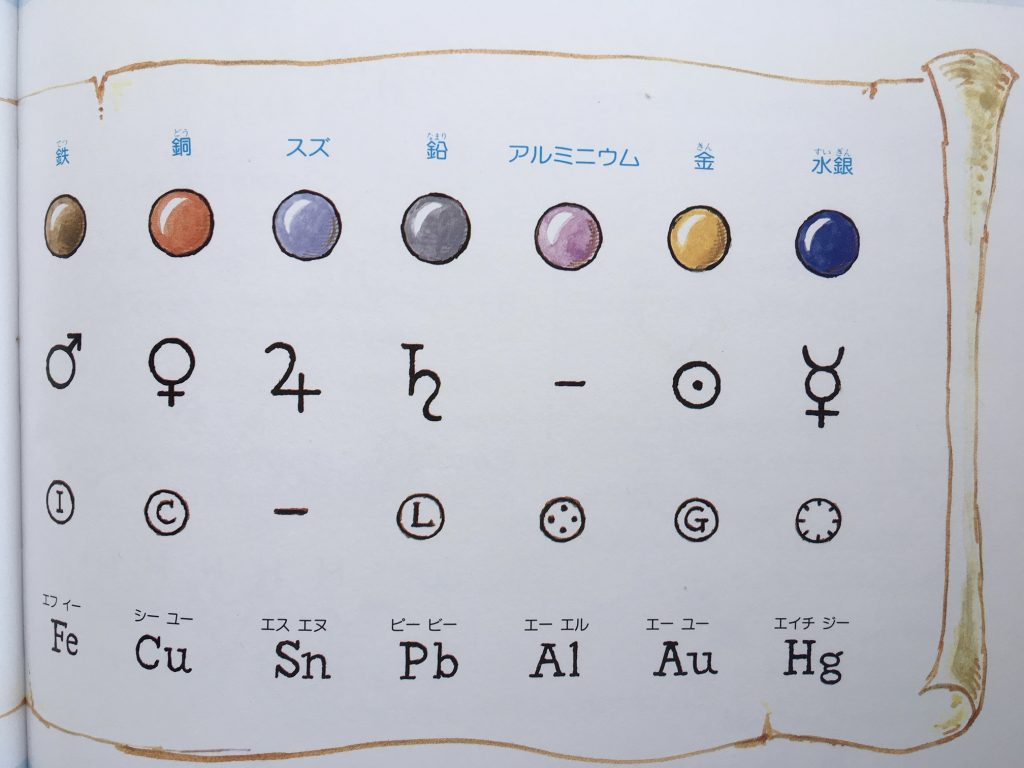

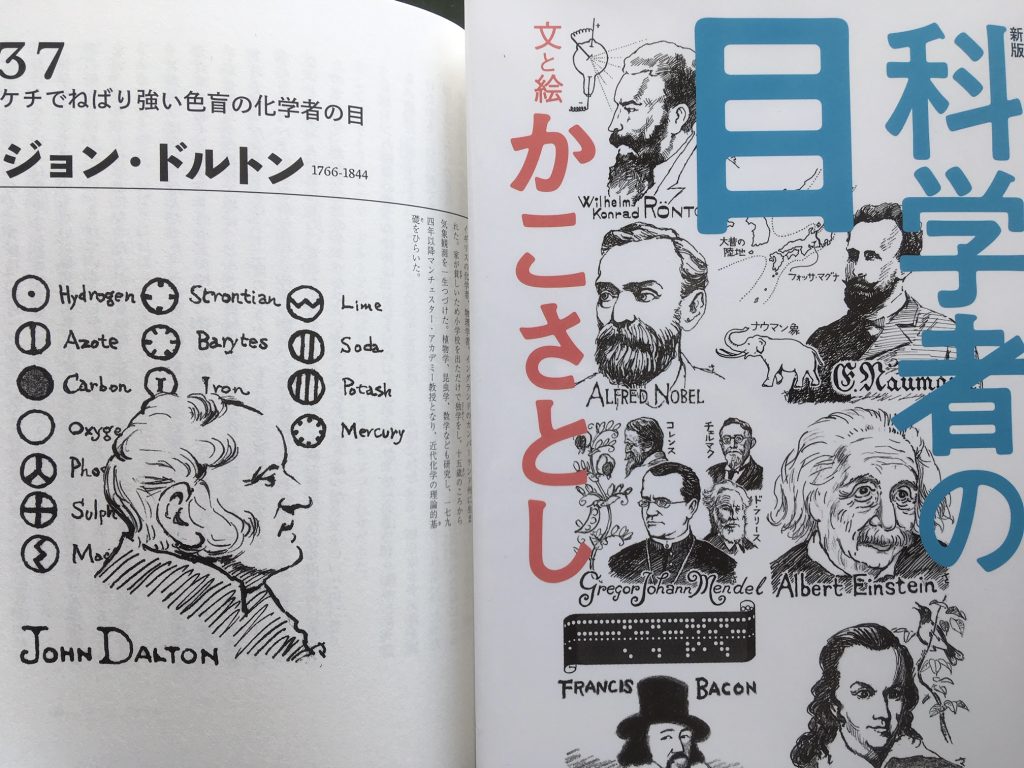

さて、冒頭の記号ですが、 ドルトン(1766.9.6〜1844.7.27)考案の記号によると、酸素、窒素、炭素となります。◯の中に縦線1本は窒素、2本になるとナトリウム、3本はカリウム。また、◯の中に+は硫黄、◯の中央にもう一つ小さな黒い丸⚫︎は水素だそうです。

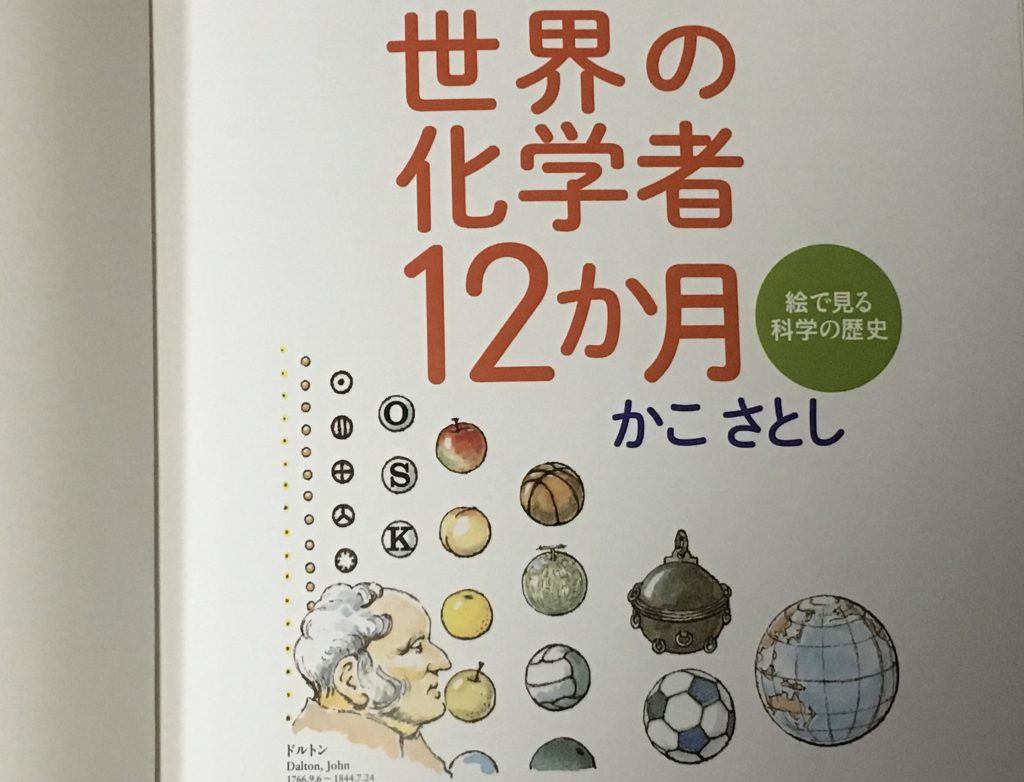

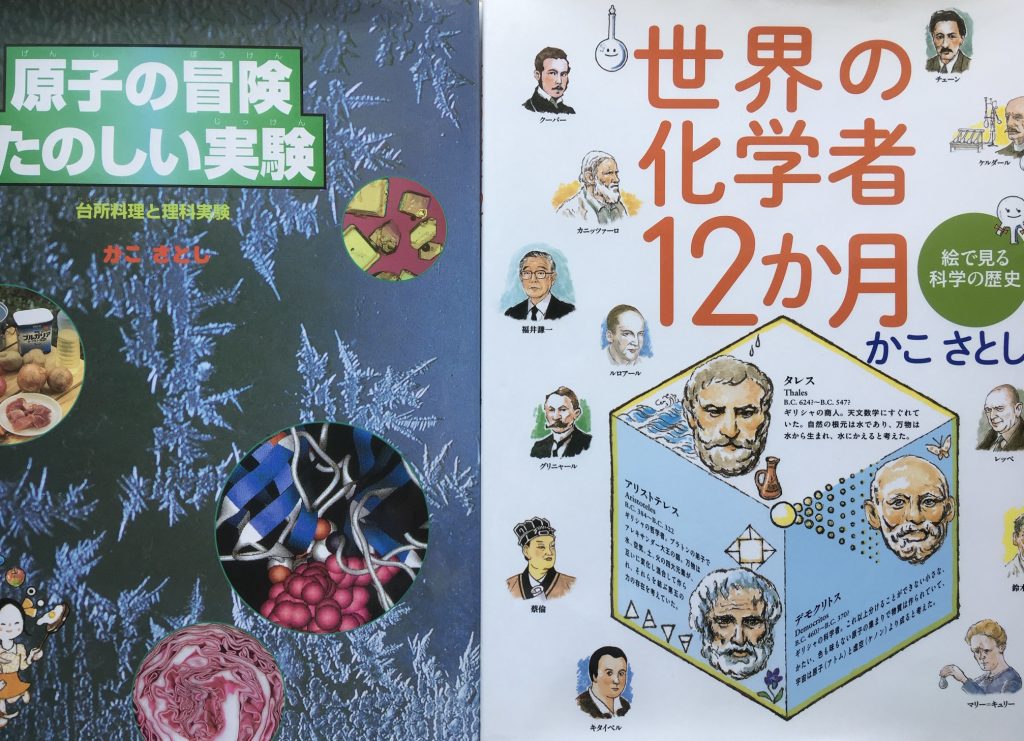

『世界の化学者12か月』(2016年偕成社)の前扉(上)にドルトンの横顔とその原子記号が描かれています。丸い物、りんごにメロン、かこが好んだサッカーのボール、そして地球まで出てきてそちらに目が行きますが是非ドルトンとその記号にご注目ください。

しかしながら、◯の中に多様に書き込んでも原子全てを表すことができず、ドルトンは頭文字(英語)を入れたそうです。

その◯を取り、原子のラテン語名の頭文字を使うことを考案したのがスウェーデンの化学者ベリセーリウスで、現在の原子記号の元になったと『原子の探検 楽しい実験』(1981年偕成社)にあります。

「頭文字がおなじときは。2番目か3番目の字をもうひとつつけて、区別するようにしました。」

上下の図はそういった経緯を説明するもので、3段目に錬金術師の記号、続いてドルトンの記号、最後の段がベルセーリウスの記号です。原子記号は「科学を勉強するための、世界共通のことばとなっているのです。」

ドルトンは化学、物理学、のみならず植物学、昆虫学、数学なども研究し15歳から78歳で生涯と閉じた前日まで気象観測を行い記録をとりました。その興味深い生涯については『科学者の目』(2017年童心社)で取り上げています。是非、ご一読ください。

愛鳥週間にちなんで、2021年5月11日の福井新聞「越山若水」では、先入観にとらわれず、からすが主人公の『からすのパンやさん』を子どもたちが楽しんでいるとありますが、カラスに限らず、かこの作品には本当に多くの鳥が描かれています。およそ野外での場面には、科学絵本であれ、童話であれ読み物であれ、鳥が出てこないものを探すのが難しいほどです。

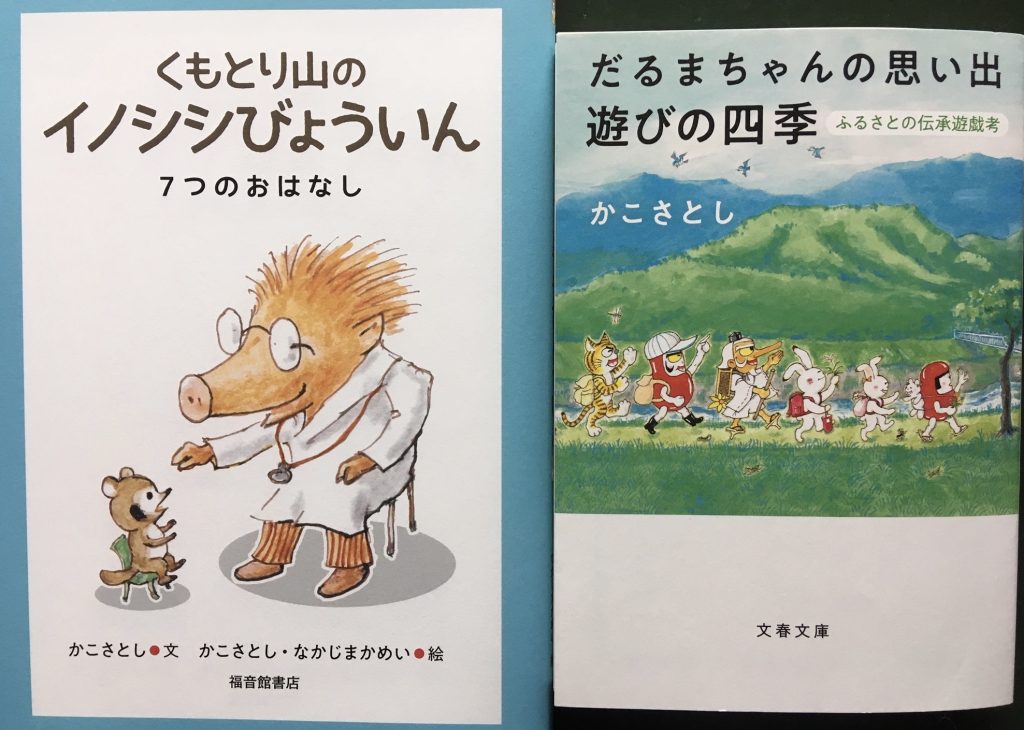

今年出版された『くもとりやまのイノシシびょういん』(2021年福音館書店)では、印象に残るカワセミのお話があります。最新刊『だるまちゃんの思い出 遊びの四季』(2021年文春文庫)の表紙には、だるまちゃんたちが歩く、はるか上には鳥たちが見えます。

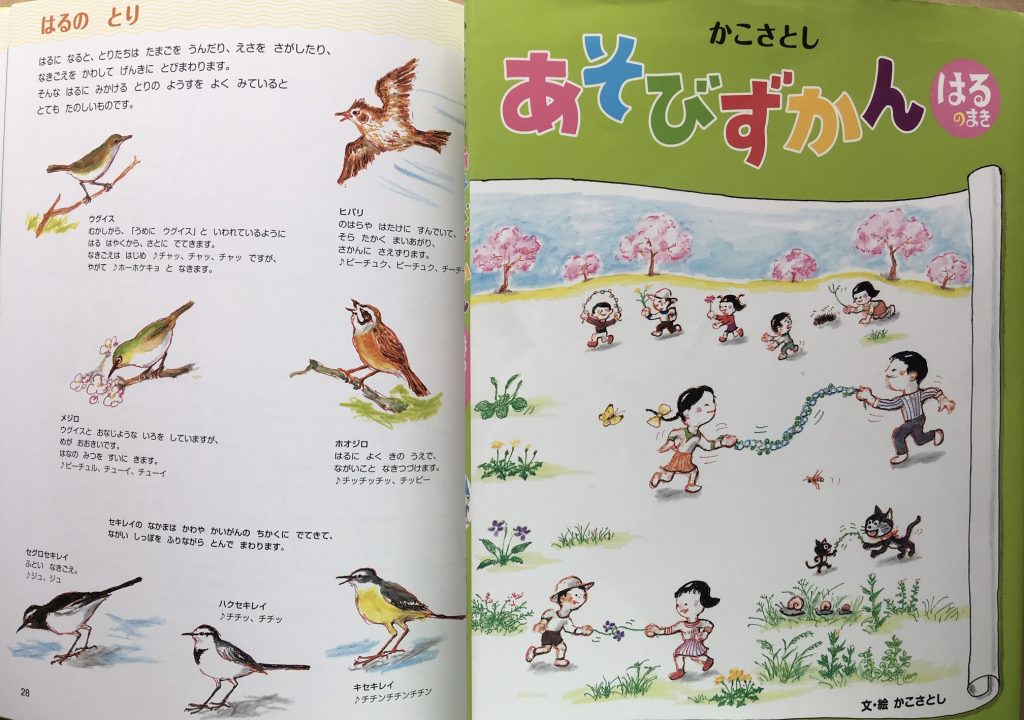

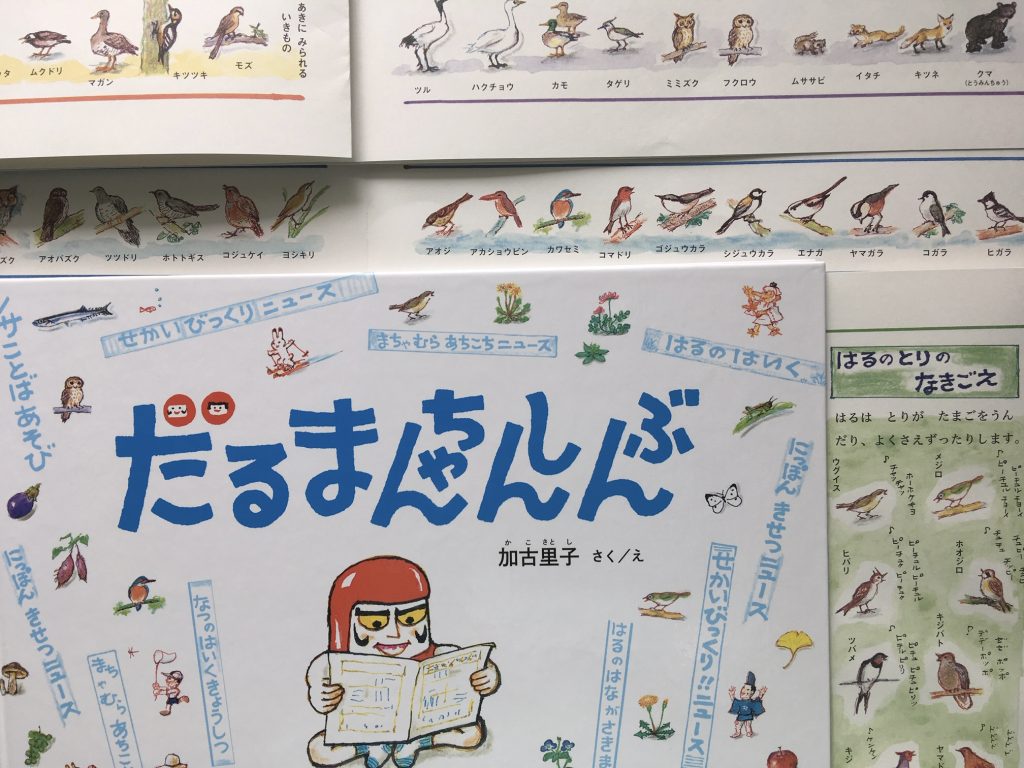

『こどものあそびずかん』(2015年小峰書店・上)は季節ごとの4巻それぞれに、鳥の紹介ページ。『だるまちゃんしんぶん』(2016年福音館書店・下)も同様に四季それぞれの鳥のコーナーがあるといった具合です。

愛鳥週間として紹介をしているのは『こどもの行事 しぜんと生活 5月のまき』(2012年小峰書店・下)で、鳥の鳴き声と「ききなし」(鳥の鳴き声を人間の言葉におきかえたもの)を合わせて多数掲載しています。

例えば、メジロは♪ピーチュル、チューイ、チューイと鳴き、それを「ききなし」では、

〽︎ちょうべえ、ちゅうべえ、ちょうちゅうべえ

ホオジロは、

♪ツツピー、ツツピー、チッチッチッ、チッピー

♪ピーチュー、ピリチュリチュー

それが「ききなし」になると

〽︎いっぴつけいじょう、つかまつりそうろう

〽︎げんぺい、つつじ、しろつつじ

〽︎でっち びんつけいつつけた

いずれも時代が感じられますが、面白いものがまだあります。ひなたちが巣立つ頃、無事に大きくなあれと願っています。

冒頭でご紹介した福井新聞の愛鳥週間に関わる記事は以下でどうぞ。

福井新聞 愛鳥週間

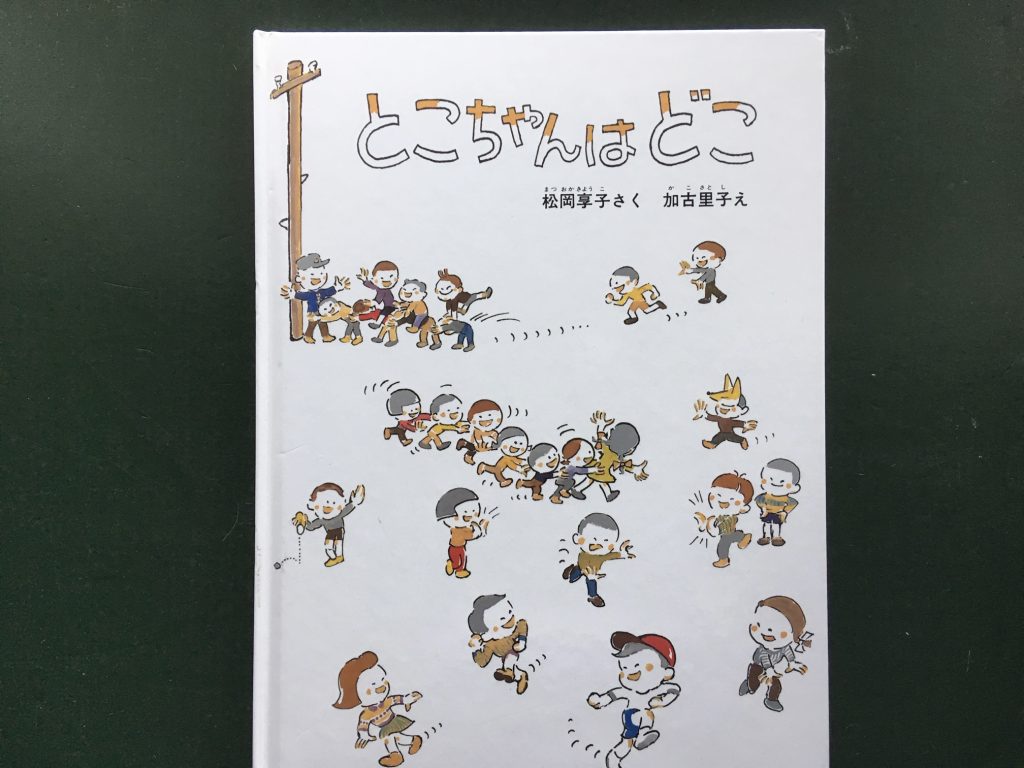

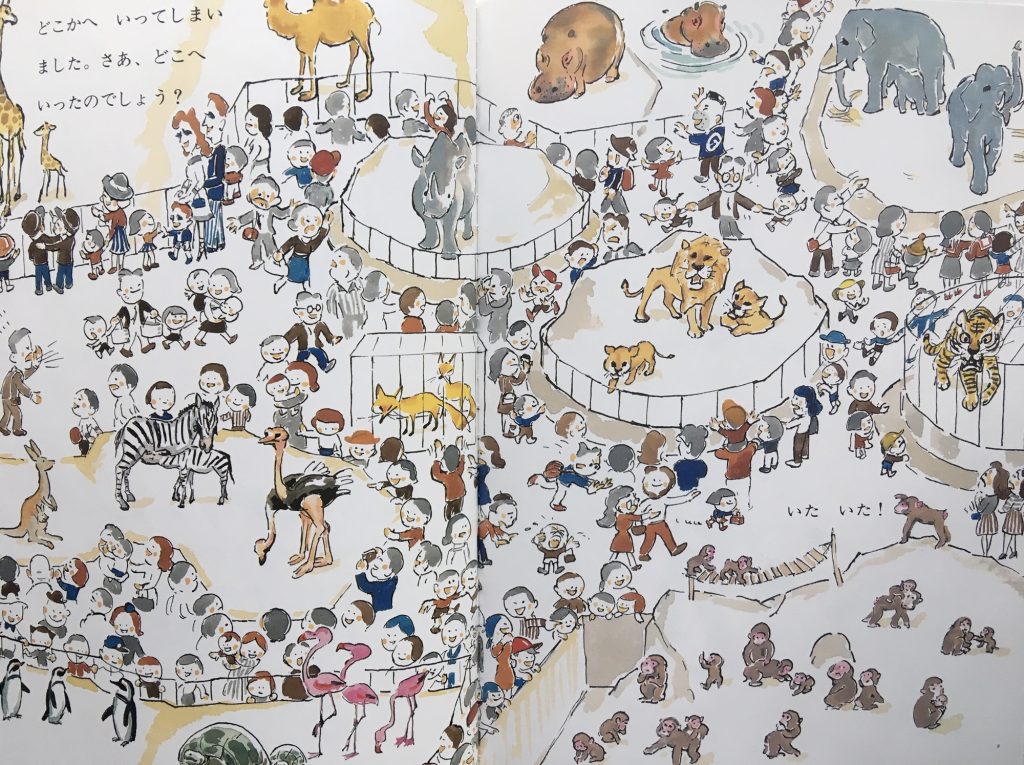

赤い帽子のとこちゃん。お母さんの買い物についていっても、動物園やデパートでもいつのまにかいなくなってしまいます。

さまざまの場面に大勢の人がいる場面は、まさに密。今となっては遠い昔の世界のようにさえ思えてしまいます。各地でコロナ禍の対策としてステイホームが望まれているゴールデンウィークは、この本の中で、海やデパートにお出かけはいかがでしょうか。

かこさとしは、この本は有名な探し物の絵本より早く出版されていたことに加え、物語であることにも注目していただきたかったようです。楽しみながらじっくり、とこちゃんの物語を味わっていただけたらと思います。

ロングセラーとして以下のサイトで紹介されています。

とこちゃんはどこ

直接お話しを聞いた内容は大変心に残るものですが、コロナ禍で始まった新しい日常の中では、オンラインによる会議や授業そして講演などが多く行われるようになりました。

加古作品の編集にも携わった元福音館書店の編集者・古川信夫さんが、静岡県沼津市立図書館のリモート講演会で「絵本の楽しみ方 絵本の選び方」と題し講演されました。YouTubeでお聞きいただけます。

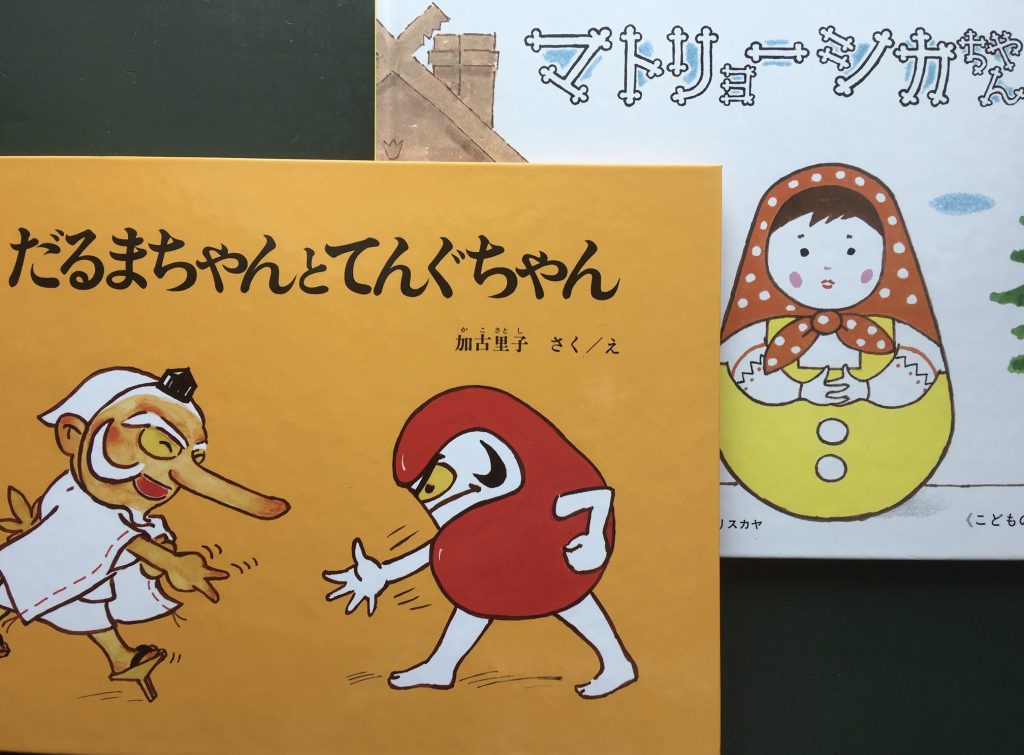

第一部終わりで『だるまちゃんとてんぐちゃん』(1967年)、『マトリョーシカちゃん』(1984年)、第二部終わりで『かわ』(1962年以上いずれも福音館書店)について話されています。第三部まであり、編集にご興味のある方はもちろんのこと、お子さんやご自分用の本選びのご参考になることと思います。

2022年3月末まで以下でどうぞ。

絵本の楽しみ 絵本の選び方

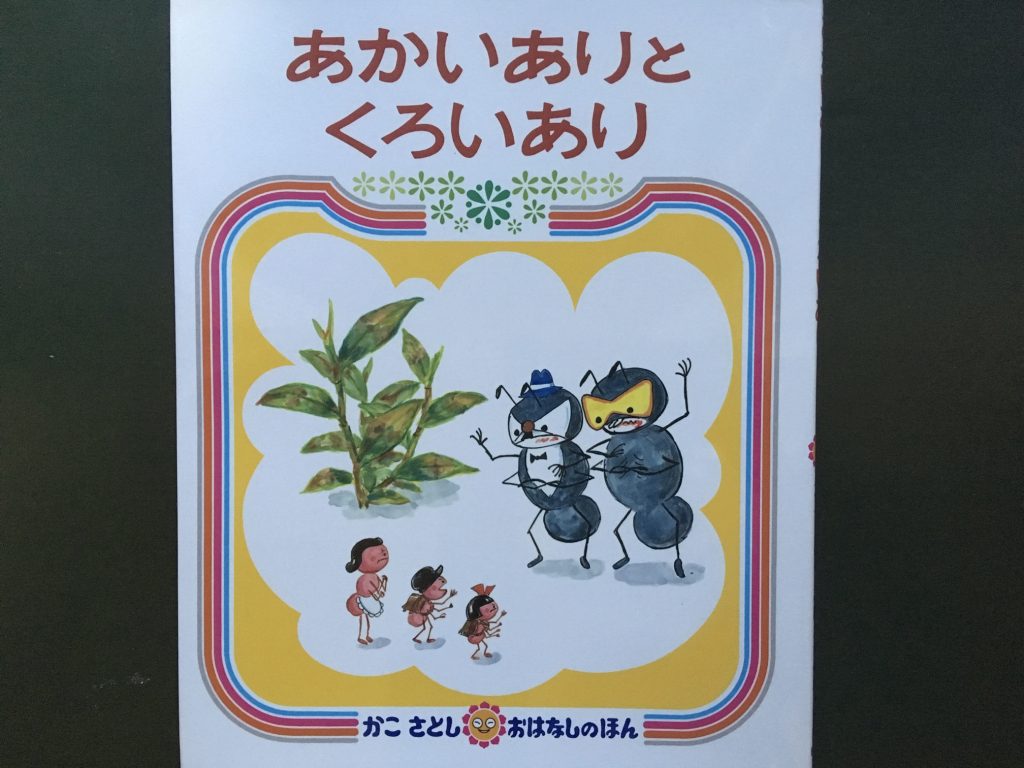

春の草花が咲き始めて日に日に賑やかになってきています。この時期はタンポポやカタバミなど黄色の花が目につきますが、そんな道端でも見かける草花が数々登場するのが『あかいありとくろいあり』(1973年偕成社)。

あかいありの小学6年生ぺっちゃんが、ギャングのくろありにさらわれてしまい、みんなで探します。その途中でキャラメルやビスケットと美味しいものを発見、みんなで力を合わせて運んでいるとそのビスケットまでくろありたちに奪われてしまうという物語です。

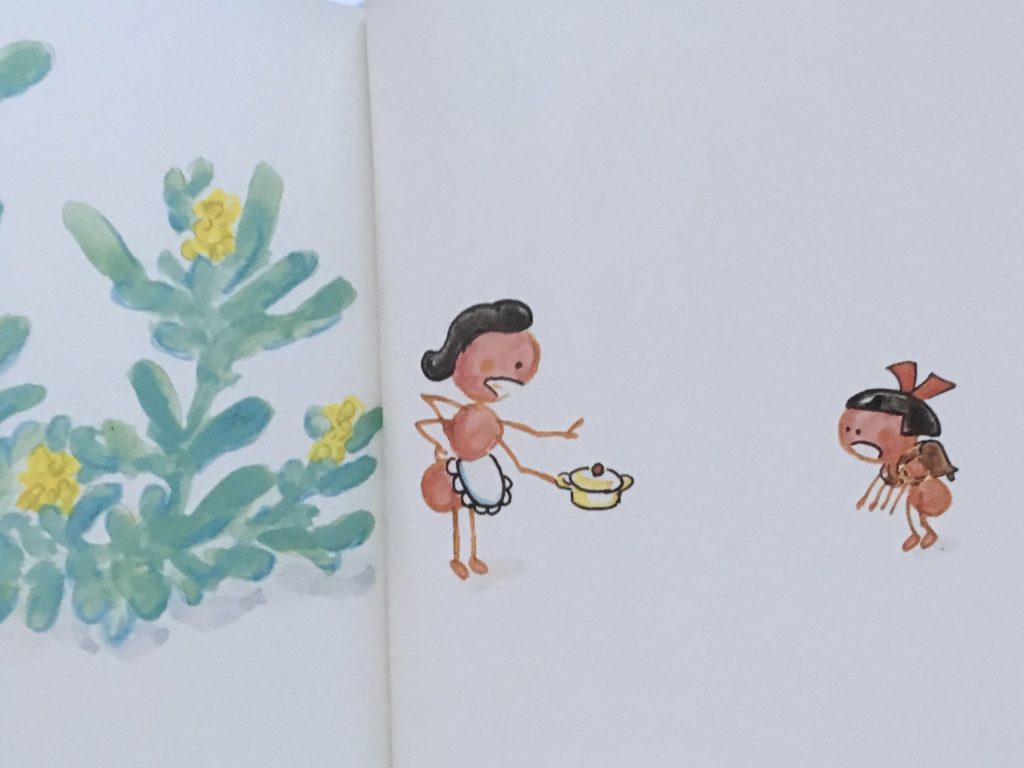

上の場面は、お兄ちゃんがさらわれたらしいと発覚するところで、妹のなっちゃんがお母さんにくろありの声が聞こえたと話しています。お母さんありはおなべを持っていますが、これはなぜでしょうか。お母さんだからといえばそれも正解ですが、当時、午後になると豆腐屋さんがラッパを鳴らして売りに来て、家々からは鍋やボールを持って豆腐を買いに通りにでてきました。そんなことが背景にあるのです。

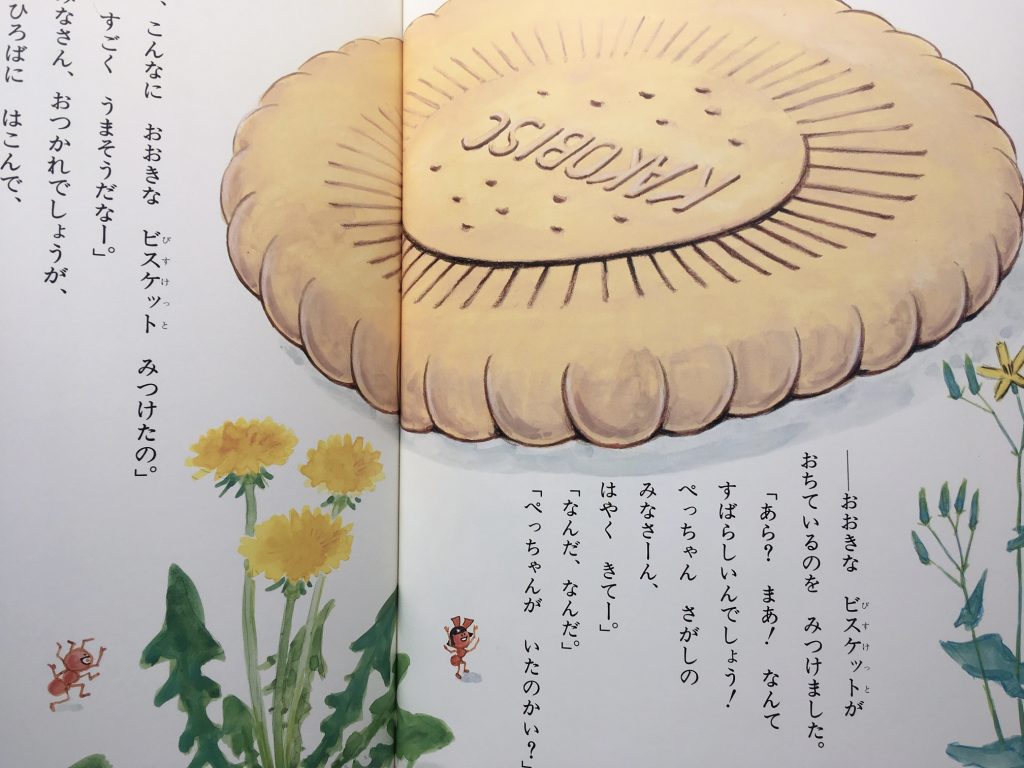

思いがけず見つけたビスケットの場面(下)、よーく見るとこのビスケットにはKAKOBISCとあり、かこのお得意、サイン代わりの名前入りです。この場面の複製画を藤沢市本庁舎ホールに展示していますので、ご用でお出かけの機会がありましたらご覧ください。

くろありに横取りされたビスケットの行方が気になりますか。ご安心ください。

あっという展開で嬉しい結末が待っています。

鍋を持って豆腐やさんからもわかるように、この物語が作られたのは、かこが川崎で子どもたちに紙芝居を見せていた最初の頃、1954年で当時の大きな掛け図式の紙芝居が以下の映像でご覧いただけます。

あかりありとくろいあり

2021年3月7日より当サイトのタイトルに続くスクリーン画像12枚を『すいれんぬまのペリカンたち』(1991年全国心身障害児福祉財団)に変更しました。物語が絵によって想像できますし、色彩豊かで躍動感のある画面を楽しんでいただけたらと思います。

この紙芝居の第一場面(表紙)のことばをご紹介します。

(引用はじめ)

あつい みなみのくにに

すいれんがさく おおきな ぬまが あって

そこに たくさんの ペリカンが

たすけたり はげましあって

くらしていました。

その すいれんぬまの みずくさのなかで

いちわの かあさんペリカンが

たまごを うみました。

ふしぎなことに たまごの いろが

みんな ちがっていて

そのたまごから

やがてーーー

(引用おわり)

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る