こぼれ話

ベルツすい、といっても、一体何?ですよね。ずーと忘れていたのに突然思い出した言葉です。半世紀以上前の昔、私が幼稚園に通っていた頃、冬になるとしもやけの手をしていました。原因は手を洗ってきちんと拭かずいたからかもしれません。

当時はハンドクリームの種類も限られ、まして、子どもなのでクリームのようなものはベタベタして嫌い。そこで化学会社につとめていた、かこがツルの首のようなものが付いているプラスチックの容器に入った液体を持ち帰りました。それがベルツ水。水というくらいですから水のようなさらったした無色透明、匂いもない液体です。

弾力性のある容器を押すとそのツルの首のように細くなった先からでてきます。しもやけに塗ることになりました。いつしか、しもやけもなくなりベルツ水のこともすっかり忘れていましたが、コロナ禍でしっかり手を洗う回数が増え手荒れが話題になって記憶の底からよみがえってきました。ベルツというのはドイツの化学者だそうです。

その容器のことは、つる首スポイト(洗浄びん)というらしいのですが、かこは絵を描く時この容器に水をいれて水彩絵の具をといていました。今でも書斎の机の片隅に置かれています。いつも見ていたその容器ですが、ベルツ水、急に湧いて出てきた言葉につられ思い出した幼い頃の記憶に若き日のかこの姿がありました。

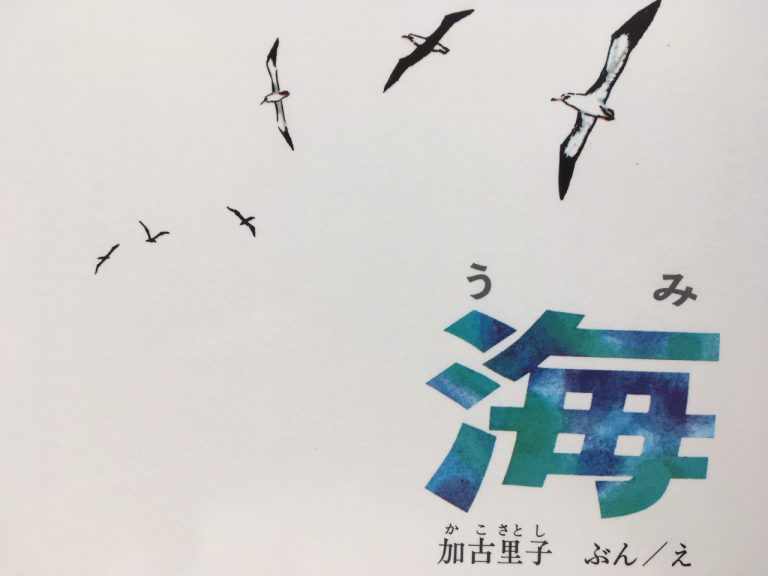

7月23日は海の日ですが、大海原の中、噴火が続く西之島の光景をニュースで見ました。海洋気象観測船「凌風丸」からの映像とのことでした。りょうふうまる、どこかで聞いたような、見覚えがあるような。。。そうです、『海』(1969年福音館書店)のこの場面。

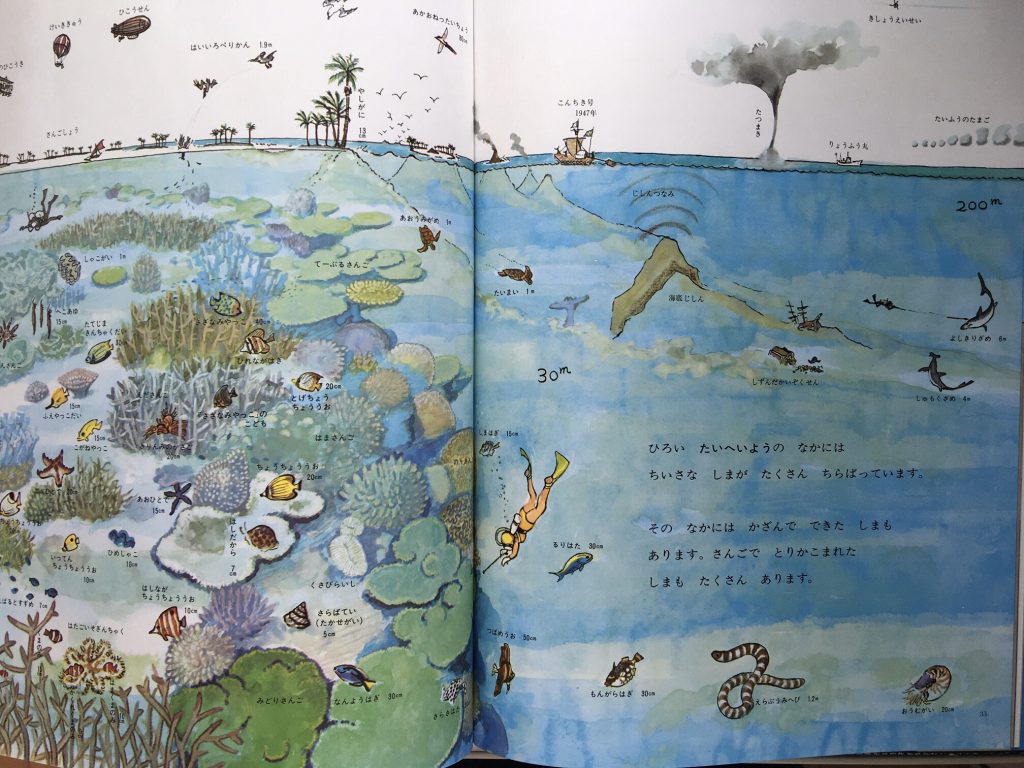

『海』は19場面で構成される大型科学絵本で、これはその第16場面にあたります。巻末にある著者の解説によると「凌風丸は気象庁所属の1、200トンの観測船です」とあり、この本が出版された時期から考えるとこの絵にあるのは現在の凌風丸(3代目)ではなく、1996年に竣工された2代目のようです。

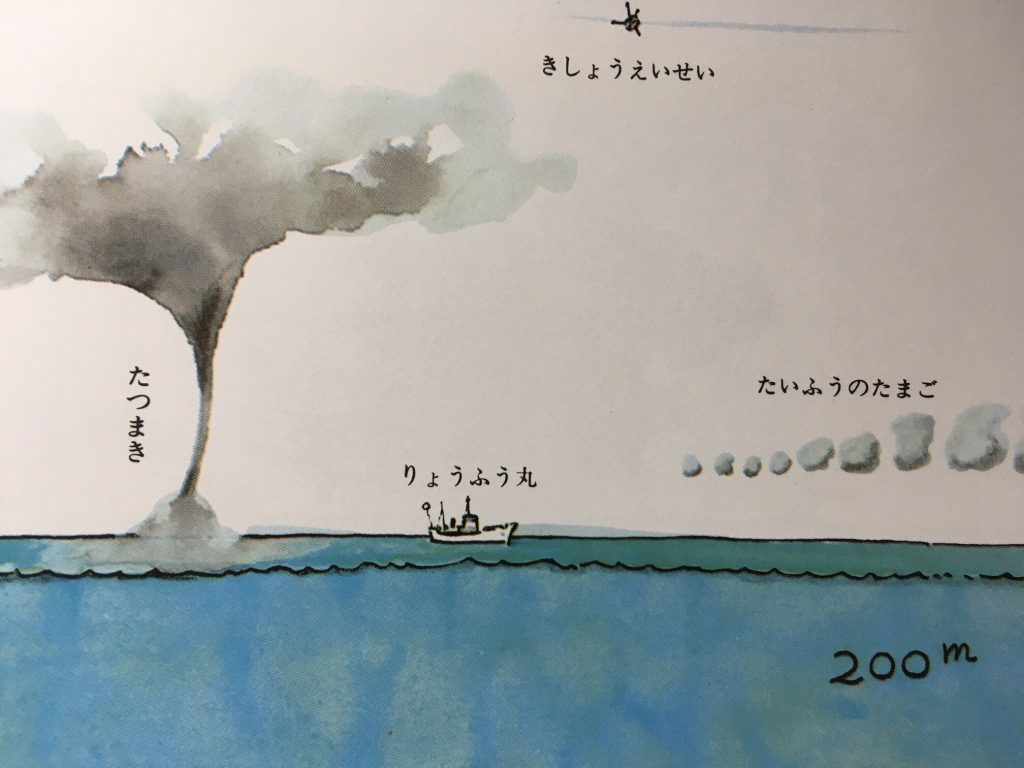

『海』のこの場面をもう少し詳しく見てみると「りょうふうまる」の上空には気象衛星、台風のたまごも描かれ竜巻もおきています。海底には海底地震、海中には地震津波が伝わる様子もあります。凌風丸は台風を含め洋上の空気、海水や海流、海底火山など海底の地形などを長期監視しているとのこと。

西之島では6月中旬からほぼ毎日高さ約2000メートル以上の噴煙が確認され、7月4日には最高の約8300メートルに達し気象庁火山課によると「マグマが大量に上昇している状態」だそうです。

この夏は海の家がない湘南の海岸ですが、はるか海上ではこうしてデータを集めながら航海している船があることを想い、目の前のことばかりが気になる日常から想像の翼を広げる時間を本とともに過ごすことを楽しみたいと改めて感じています。

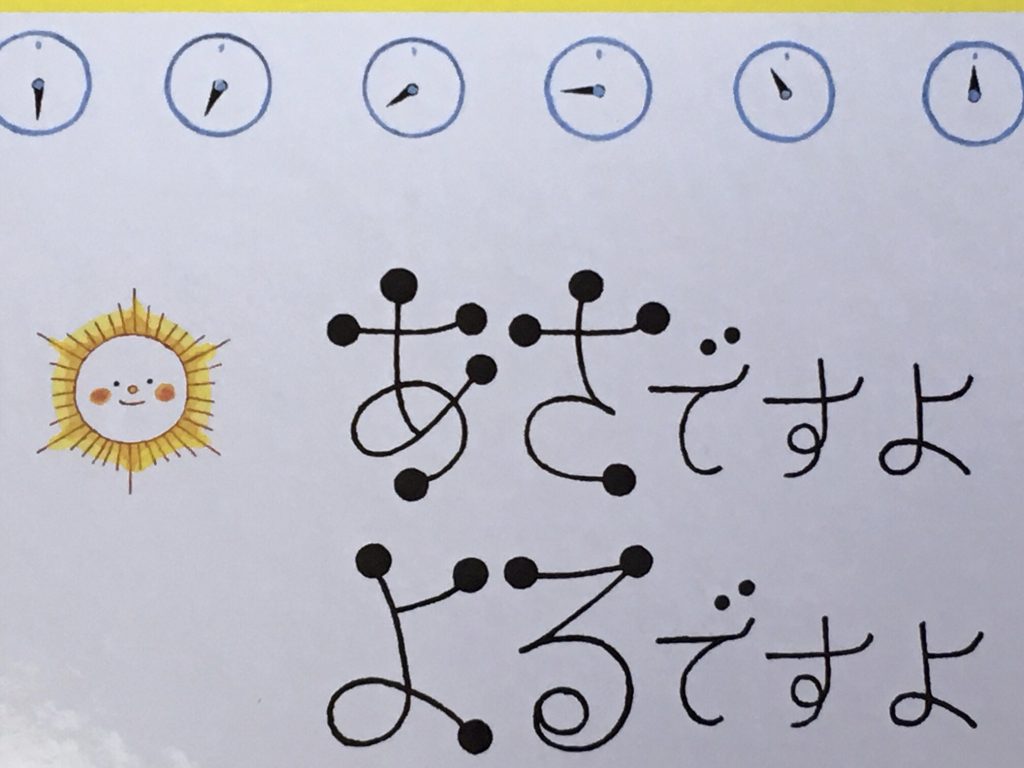

コロナ禍で滞ってしまいましたが、藤沢市役所本庁舎1階のホールの絵を掛け替えていただきました。1枚ではありますが、『あさですよ よるですよ』(1986年 福音館書店)の第2場面をご覧いただけます。

まめちゃんたちが、あさ起きてからのいろいろな動作が並び、小さなお子さんに日常の習慣や時計の読み方を覚えていただくのにお役に立つかもしれません。

本の印刷より鮮やかで緑色が爽やかなこの絵の展示は8月末頃までの予定です。お近くに行かれましたらご覧ください。

かこさとしの生まれ故郷、福井県越前市武生中央公園にはこの絵本をモデルにした、小さなお子さん専用の「まめちゃんえん」があり、立体のまめちゃんたちに会え遊具で遊べます。機会がありましたらお出かけください。

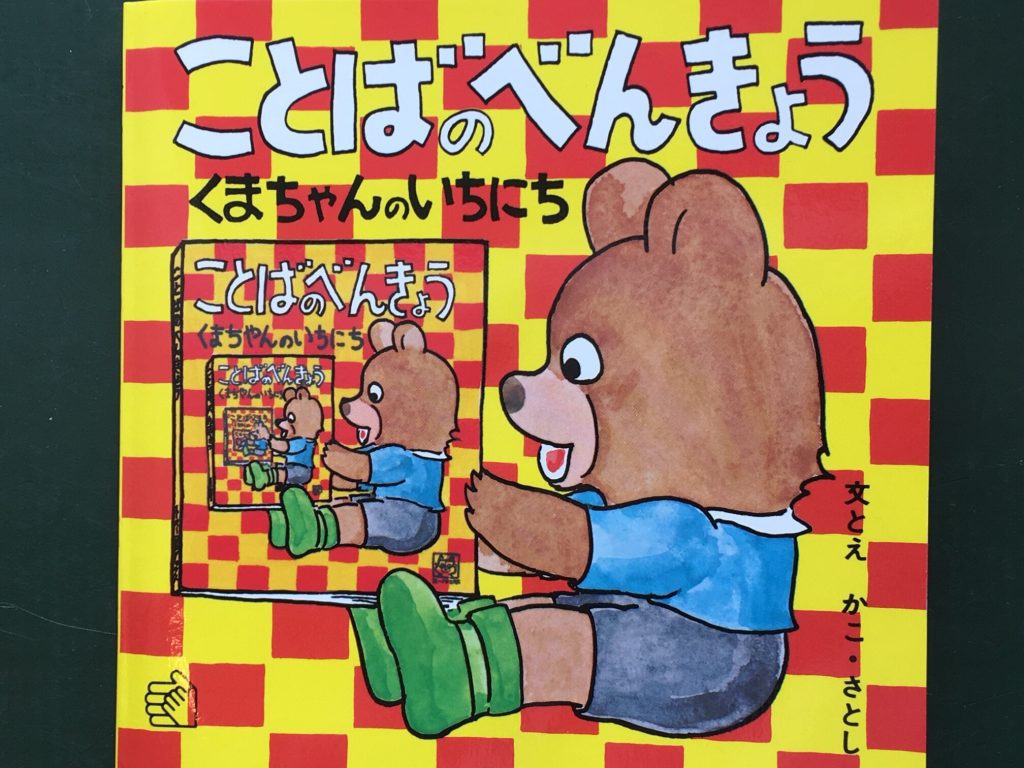

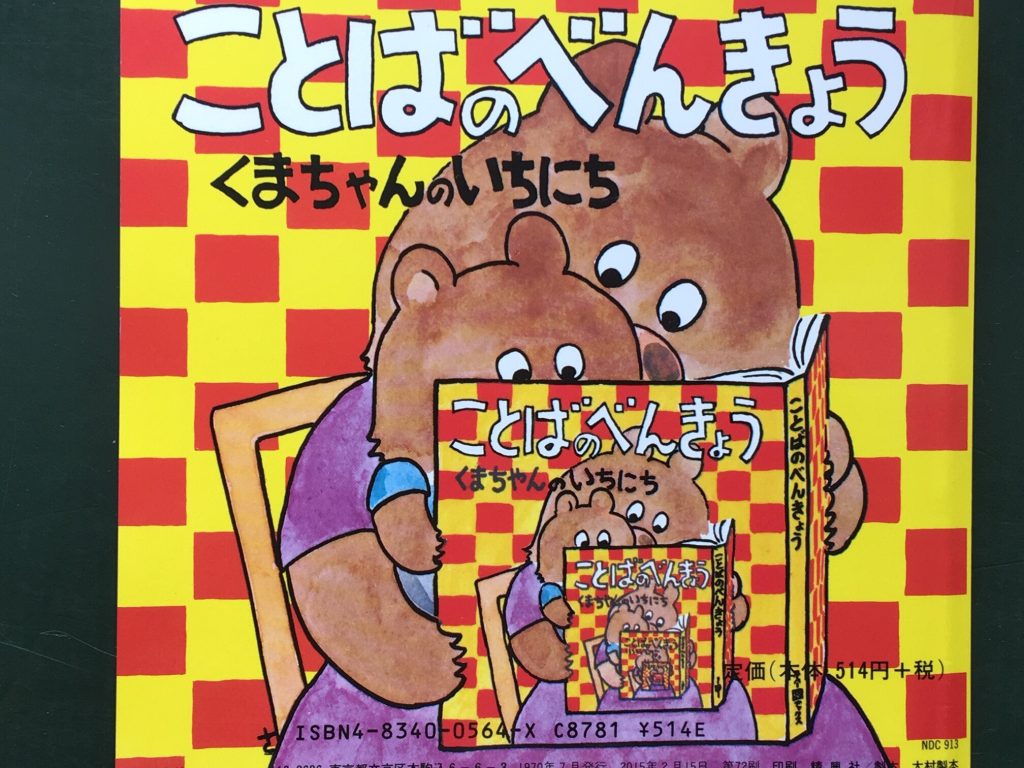

一度見たら忘れられない表紙です。きりなし絵というそうです。

「こどもが絵本をみている絵があります。よく見るとその本の絵は子どもが絵本を見ているところで、そのまた絵本の絵が本をみている子どもで・・・と、どこまでもつづく絵のことです。」と『ぼくのいまいるところ』(1968年童心社)のあとがきに「大きな世界と小さい自分の存在の尊さ」と題して、かこさとしが書いています。

かこは小さい時こういう絵が大好きだったそうで、こう述懐しています。

「ふと気がつくと、その絵本を見ている自分がその絵の当人じゃないかと思いつき、おもしろさと、ふしぎな気分にいつまでもひたったものです。」

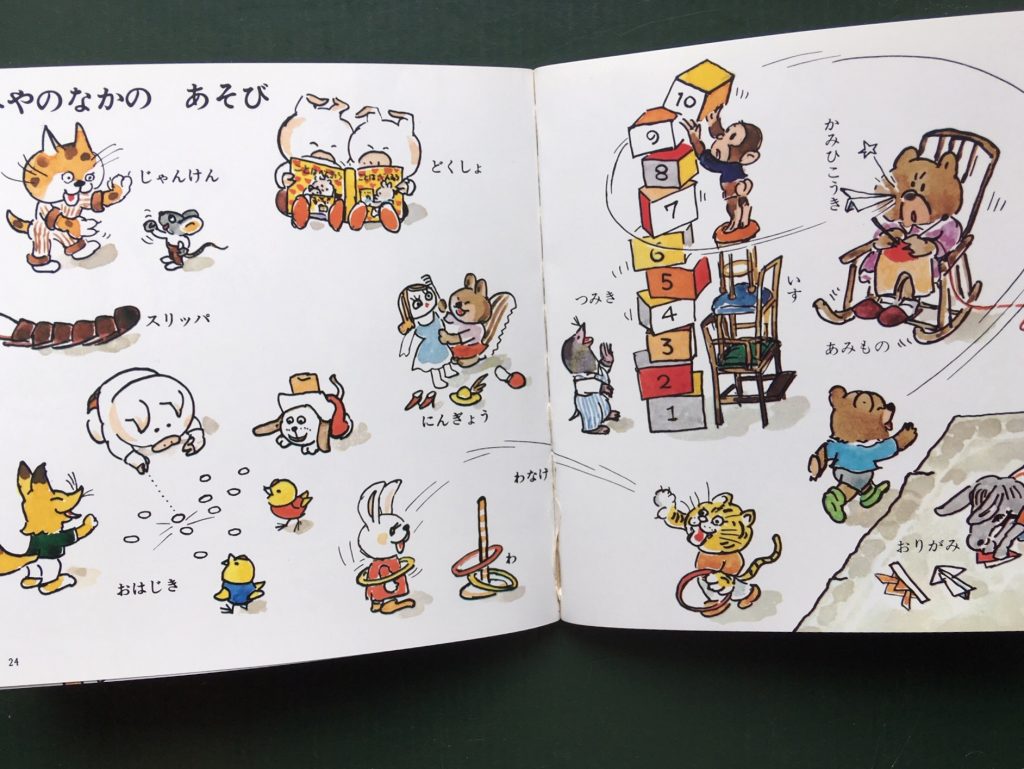

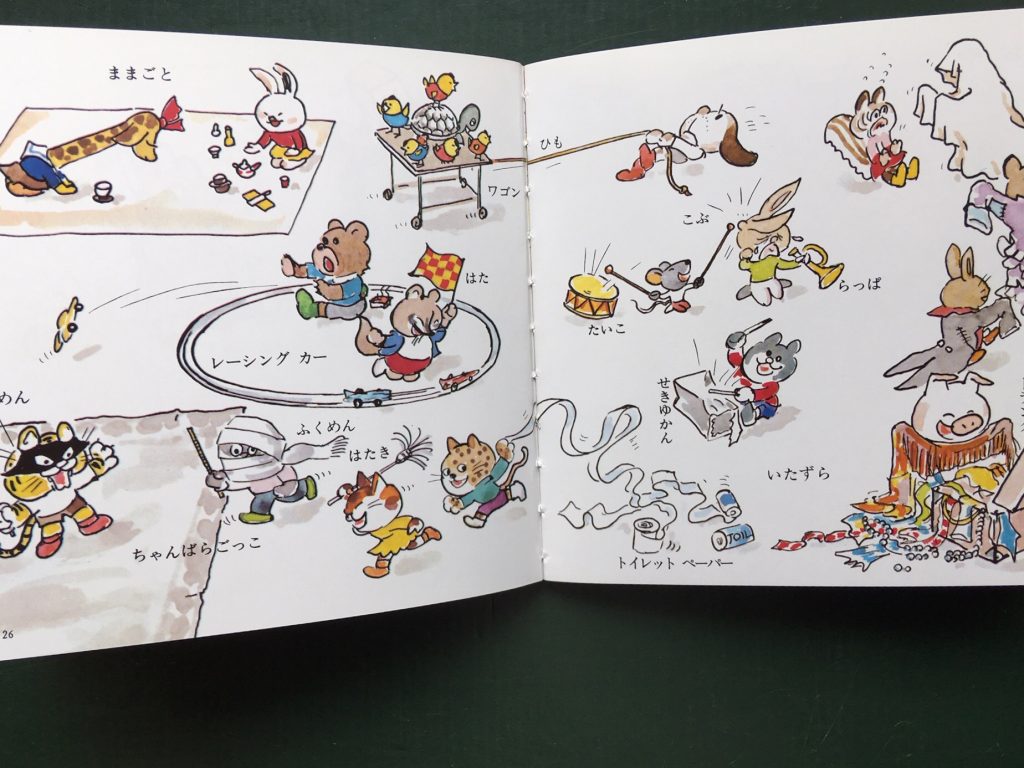

『ことばのべんきょう くまちゃんのいちにち』(1970年 福音館書店)は裏表紙(上)もきりなし絵です。

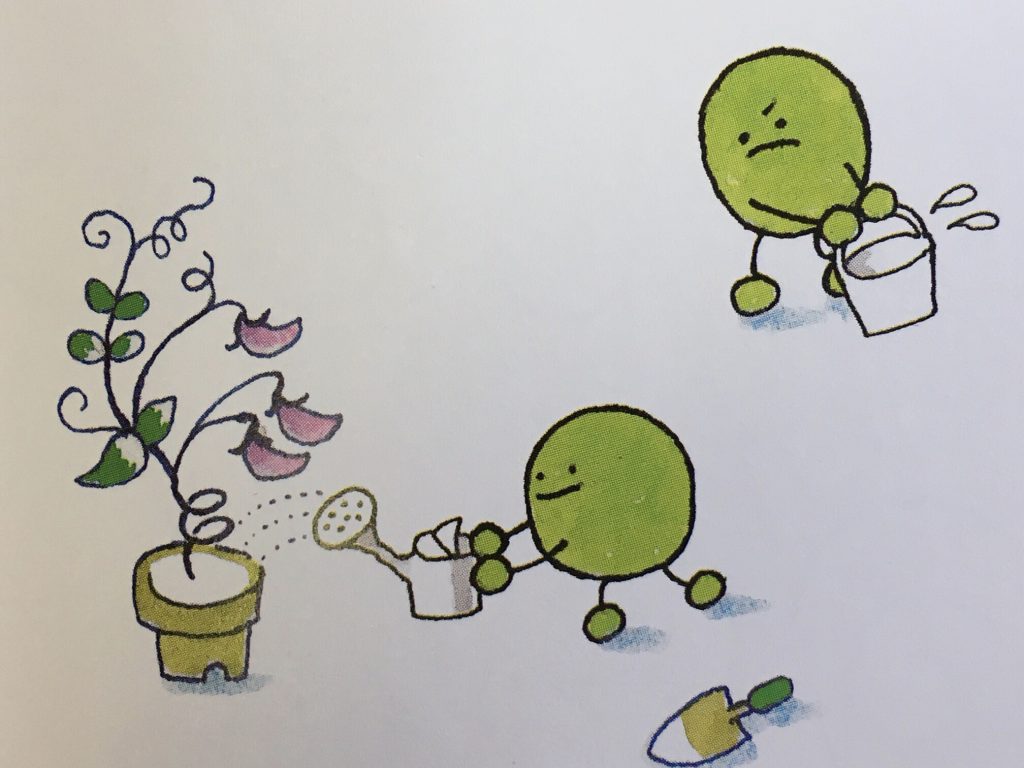

この本は15センチ四方と小型ながら中には可愛らしい動物たちの楽しい世界が広がり、面白さがぎっしり詰まっています。これは4巻シリーズの第1巻で、くまちゃんの1日を見ながら言葉を覚えられるようになっていて、あさのようじ、食事やおやつ、掃除や洗濯などの場面、外の遊び、そして部屋の中の遊びも2場面(写真上・下)ずつ描かれています。

お家遊びのヒントにしていただけたらと思いますが、「いたずら」はほどほどにお願いします。私がかつて遊んだ中では「おばけごっこ」が静かでいいわ、と評判が良かったのですが、驚かされる人が大声で悲鳴をあげてしまう恐れもあります。。。

「そとあそび」と「へやのなかのあそび」の場面は、新型コロナウイルス感染防止のため予定変更で5月12日から8月31日まで開催の愛媛県歴史文化博物館の展示会で『くまちゃんのいちねん』の絵と合わせて多数ご覧いただけます。

2015年2月、みぞれまじりの寒い朝、かこは川崎市中原図書館で開幕する「かこさとし川崎の思い出〜1950年代のセツルメント活動と子どもたち〜」展の初日の記念講演の会場に入りました。

開場までにはまだ充分の時間があり、入場はハガキによる予約制でお断りをするのに苦労するほど多くのご応募があったため講演会の準備にも大勢にお手伝いいただき余念なく進むなか、一人の男性がマイクチェックをしている舞台のかこのもとに近づいて来られました。

その表情はなんと表現して良いのか、目元がくしゃくしゃしていて、何事かあったのかと思わざるを得ない様子でした。言葉も明瞭ではなく、聞けば、手にした一枚の写真を見せ、これは自分だといわれました。その方が持っていたのが冒頭の写真。かこのセツルメント活動を語るときに必ずと言って良いほど紹介されるものです。

女の子を先頭に子どもとセツルメントのメンバーたちが背の順にならび最後に立っているのが、メガネに帽子の若き日のかこさとし。その男性は「かこ先生」といったきり、もう言葉が出てきません。お顔を拝見すると、そう、写真の男の子の面影があります。慌ててかこの傍らにお連れし、あとは涙、涙の再会となりました。

その日の講演では、前半はかこがセツルメントについて語り、後半はセツルメント活動に携わった方々やかつての子どもたちが壇上に上がりに思い出を語るという構成でした。この日の為に、長い時間にわたる献身的なご協力をいただき、ようやく連絡がとれた当時の関係者の方々のお話からは、セツルメント活動が果たした役割の大きさが伝わってきて満員の聴衆も大変心を動かされました。写真の男性にも急遽壇上に上がっていただきました。

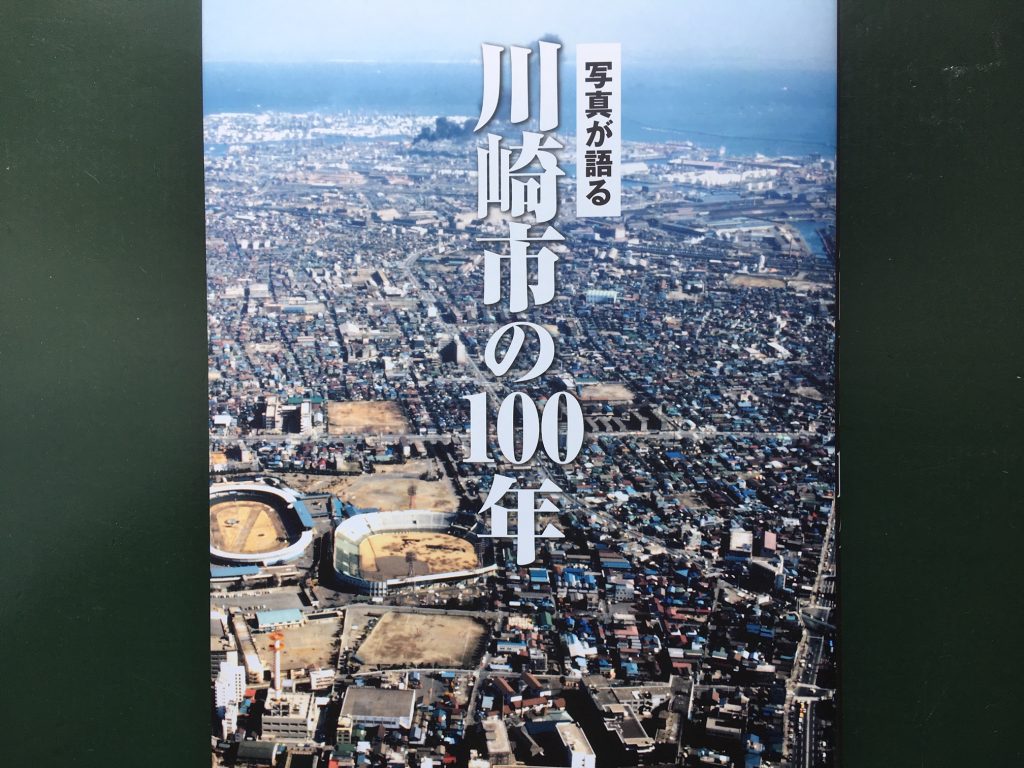

60年以上の時空を超えてかこと再会できたこの男性のおかげで当時の子どもたちのことが次第にわかりました。かこはこの再会を何にもまして喜んでいたのは言うまでもありません。その写真が、2020年3月20日に出版された『写真が語る 川崎市の100年』(いき出版)に収録されています。かこにとって忘れえぬこの一葉は、戦後日本の復興を支えた工場で働く人達の多くが暮らした川崎の歴史を伝える一コマでもあったのです。

2020年3月川崎市広報特別号などでも

この写真やセツルメント活動については川崎市広報特別号やタウンニュースでも取り上げられました。かこの手書き資料(初公開)などが掲載されています。詳しくは以下のサイトでご覧ください。

川崎市広報特別号

タウンニュース

今から35年も前の夏、イギリス各地を巡るグループ旅行の途中でひなびた片田舎に立ち寄りました。イギリス人であり、日本で大学の学長をしていた方が案内してくれたのはニュートンが万有引力を発見するきっかけとなった1本のりんごの木でした。あの有名な逸話のりんご木。。。それにしてもこんな田舎だったとは!その意外さに、いぶかしささえ感じ強く印象に残りました。

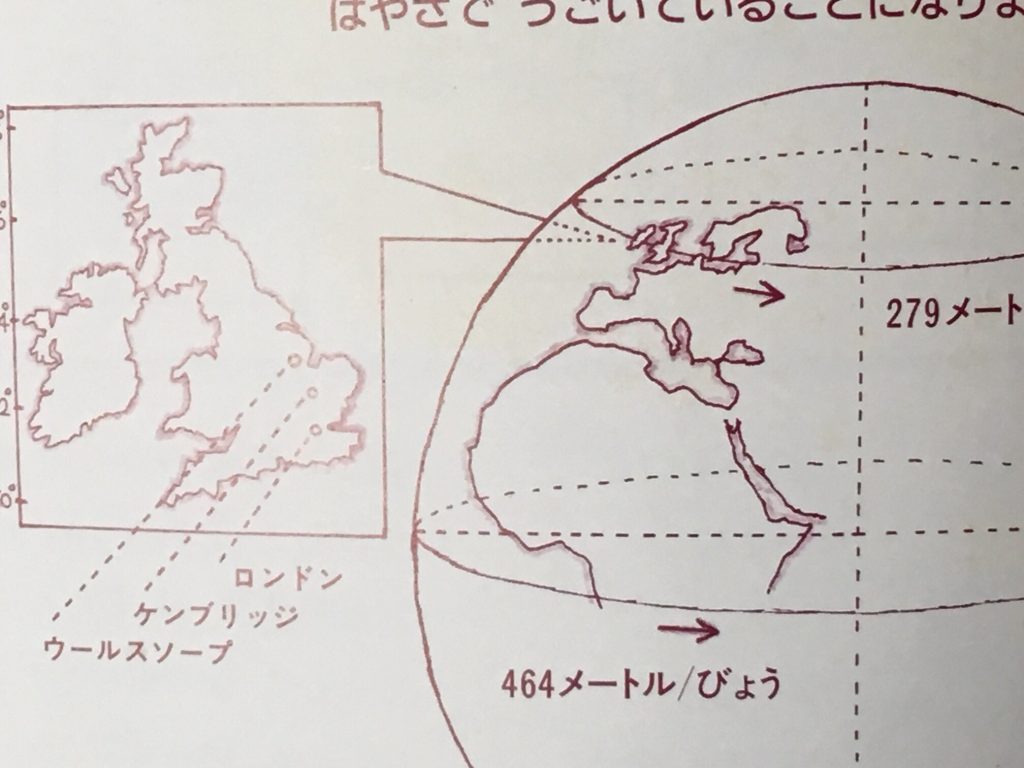

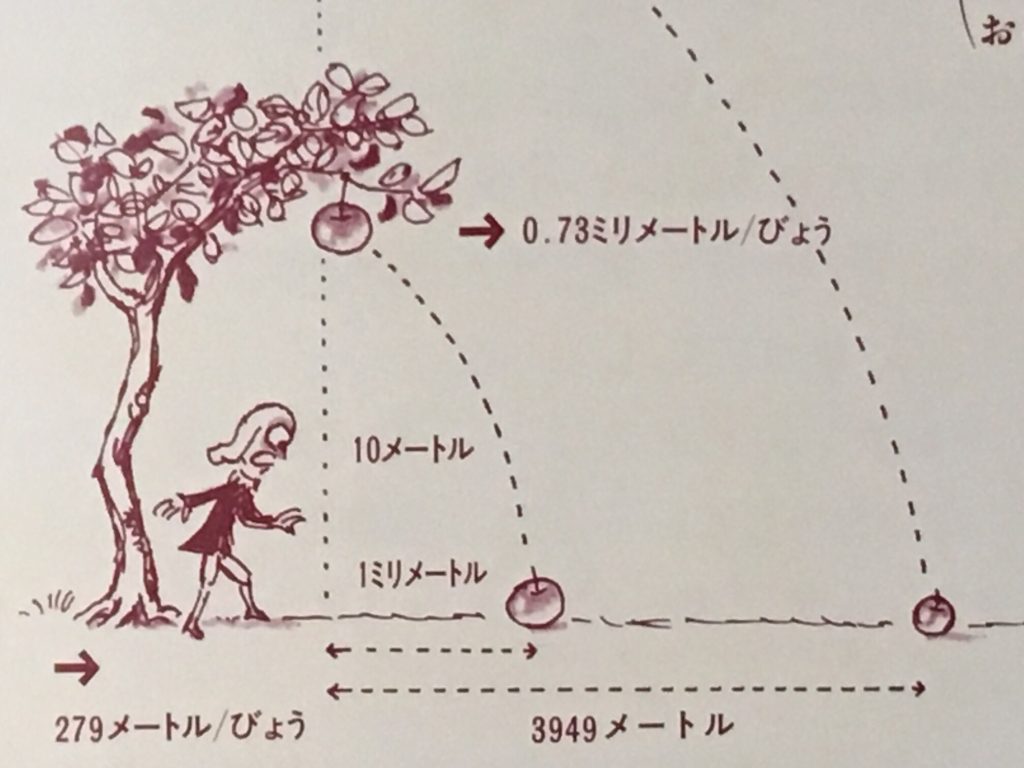

その地は「ロンドンのきたにあるウールスソープというむら」であると『がくしゃもめをむくあそび』(1992年農文協)にあり、この本では「ニュートンのもんだい」で「リンゴはまっすぐにおちなかった」理由、ニュートンの考え方えをわかりやすい図入りで説明しています。

ニュートンは1642年この地で生まれ、ケンブリッジ大学で学び学位を取得をしようとしていたところ、1665年から1667年にかけてイギリスではペスト(黒死病)が大流行し大学は封鎖、そのため人の少ない生まれ故郷に戻ったのでした。そして素晴らしいのはその避難生活をしていた1年半余の間に、万有引力の法則をはじめ後世にも多大な貢献をすることとなる大きな業績となった発見や証明を成し遂げたのだそうです。

ウイルス禍の中にあって、ペストのことを調べていて知ったニュートンの驚異の諸年(*)と、あの寒村でおぼえた疑問の答えが結びついたのでした。

*わずか1年半ほどの期間にニュートンの主要な業績の発見および証明がなされているため、この期間のことは「驚異の諸年」とも、「創造的休暇」とも呼ばれている。(ウィキペディアより引用)

下の絵はニュートンとは関係ありませんが、だるまちゃんのりんごの木です。『だるまちゃん・りんごんちゃん』(2013年瑞雲舎)より

3月5日は、啓蟄。冬ごもりの虫が這い出る頃をさす二十四節気の一つですが、土は冬ごもりの虫だけでなく、私たちにとっても大きな恵みをもたらす大切なものです。

その貴重さ、有り難さをわかりやすく紐解く科学絵本『大地のめぐみ 土の力大作戦』(2003年小峰書店)はこれまでにも、ご紹介しましたが、そのあとがきに「30代の8年間、フミン酸の研究を行った」と、あります。

かこは大学卒業後、民間の化学会社の研究所に勤務し、土壌改良の為の研究を任され、なるべく早く博士号を取得するようにとのことで書き上げた論文を提出しました。その論文のことが以下の東工大のサイトに掲載されています。どうぞご一読ください。

フミン酸

あとがきに添えられた「ミレー作 羊毛をつむぐ少女」かこの模写です。

かこさとしが民間会社を辞めた後、1973(昭和48)年から1982(昭和57)年まで民放テレビの昼間の時間帯、奥様向けニュース番組の中で教育に関するミニコーナーを受け持っていました。月一回程度で99回出演して子どもの成長、生活や教育に関してのコメンテーターとしてその内容は多岐にわたりました。

受験シーズンになると、天神様として知られる菅原道真公の素晴らしさを紹介したりしていました。中でも印象的だったのが、アインシュタインの回。(上は『科学者の目』のアインシュタインの項目)

大天才と言われるアインシュタインは実はテストに失敗したことがあったのです。深く考えすぎて時間内に答案が書けなかったからでした。

目指す学校や大学の入学試験に合格できるに越したことはありませんが、競争があり全員が合格とはいかないので、受験で思うような結果を得られなかった方へのかこさとしなりの励ましであり、合格だけが成功ではないと伝えたかったのでしょう。

梅の花が咲き始め、「東風吹かば 思いおこせよ 梅の花 」の和歌をかみしめつつ受験生のご健闘をお祈りしています。

下は、菅原道真の人格、品性を敬い 「簡素清廉な気質と温厚な態度」、「詩心」ある生涯を想い作った『だるまちゃんとてんじんちゃん』(2003年福音館書店)

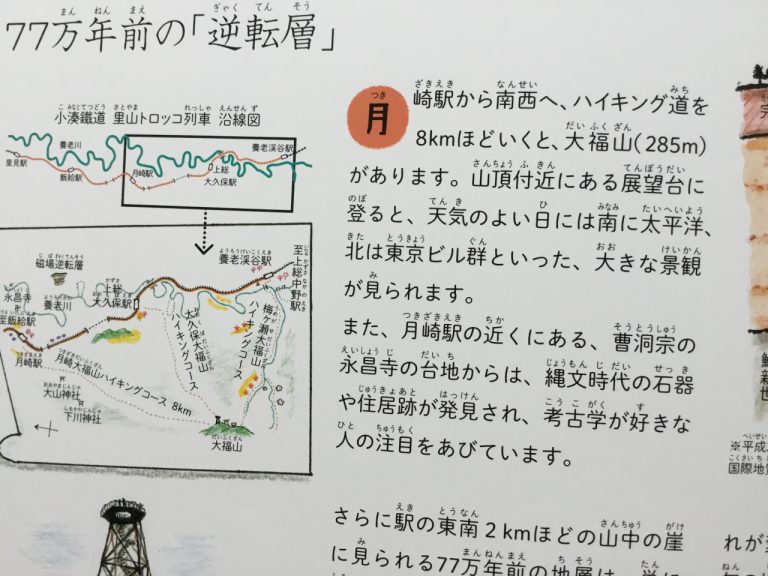

77万年前の「逆転層」

2020年1月17日、地質年代の正式名称に日本にちなんだ初めての名称「チバニアン」が決定されました。

2016年に発刊された『出発進行!里山トロッコ列車』では命名の審議中ではありましたが、かこはその重要性を考え、上記のような見出しで、詳しい地図や図とともに説明し「地球の貴重な逆転層が、月崎駅東の山中にあるのです」としています。

まずはこの絵本で、そしてトロッコ列車に乗って、地球の不思議に出会って下さい。

藤沢駅周辺で加古の複製画が見られる場所としておなじみになってきた藤沢市南図書館(小田急湘南ゲート6階)では新しい4枚の額が新年から飾られています。

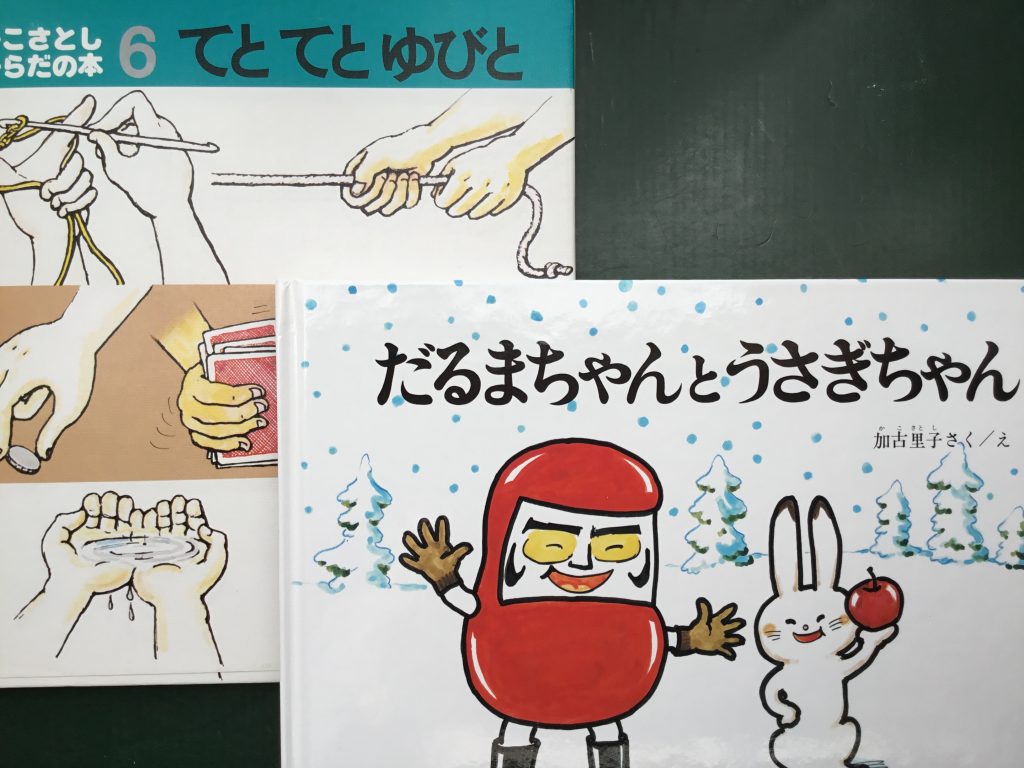

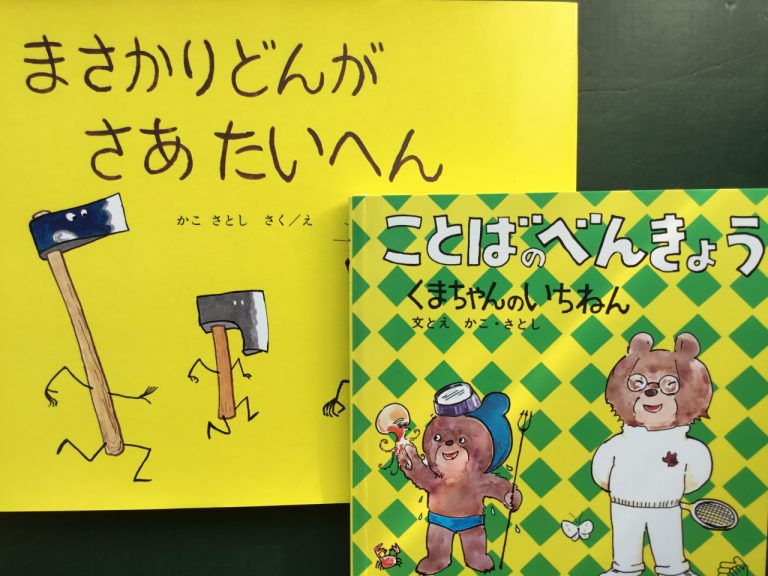

2019年NHK「日曜美術館」で放映され話題となった『たべもののたび』と同じ、かこさとし からだの本シリーズの『てとてとゆびと』(1977年童心社)、手を動かして使う道具のお話で手斧始めにちなみ『まさかりどんが さあたいへん』(1996年小峰書店)、きっと懐かしいと思われる『だるまちゃんとうさぎちゃん』(1972年 福音館書店)。

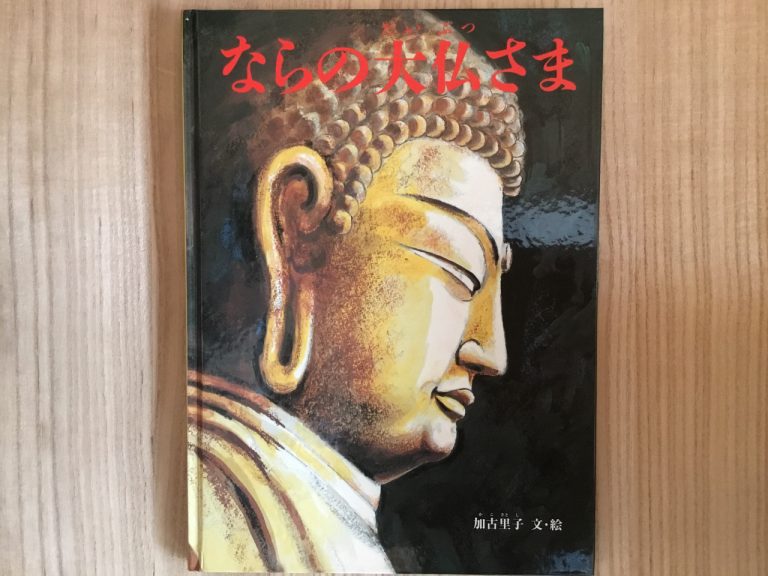

そして昨年の巡回展で注目していただいた『ならの大仏さま』(2006年復刊ドットコム・下)は『宇宙』『人間』『ピラミッド』『万里の長城』に並ぶ壮大なスケールの大型絵本で大人の方々にもお読みいただきたい内容です。東大寺で貴重な資料を拝見し工学部出身の強みを活かし、かこが学術的な調査をした上で執筆した本格的なものです。

藤沢市役所本庁舎のホールには、小さなお子さんも楽しめる『ことばのべんきょう くまちゃんのいちねん』(1971年 福音館書店・上)の冬らしい一場面を展示しています。この内容の展示は2月末頃までの予定です。

お近くに行かれましたら、是非ご覧下さい。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る