絵本館情報

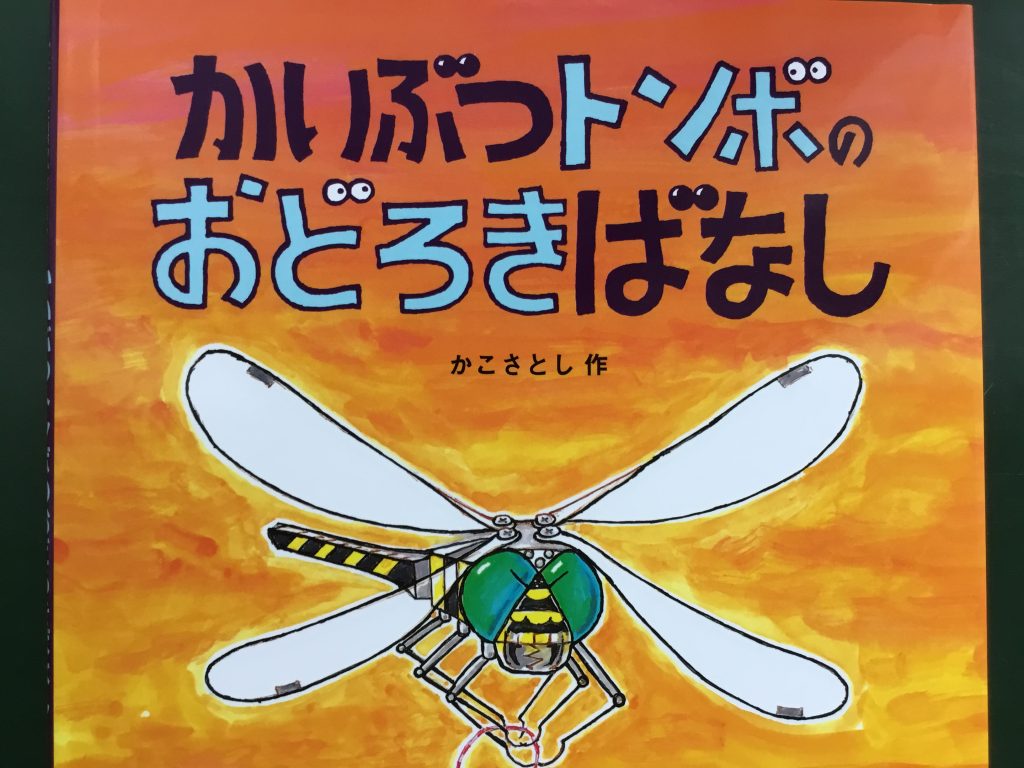

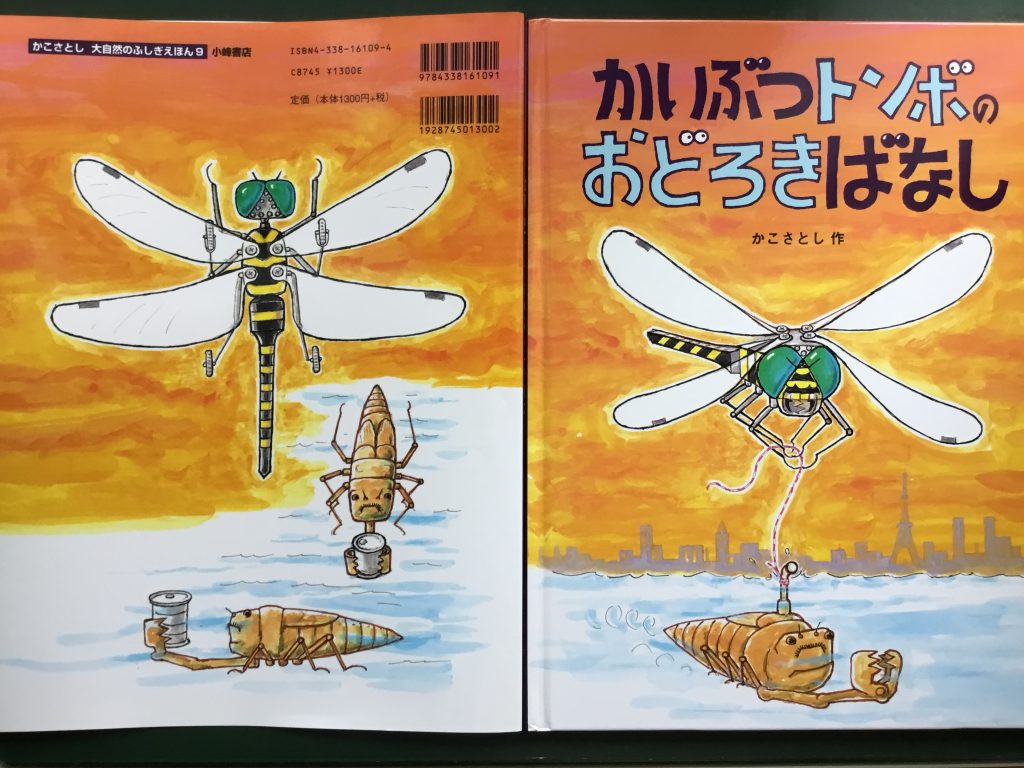

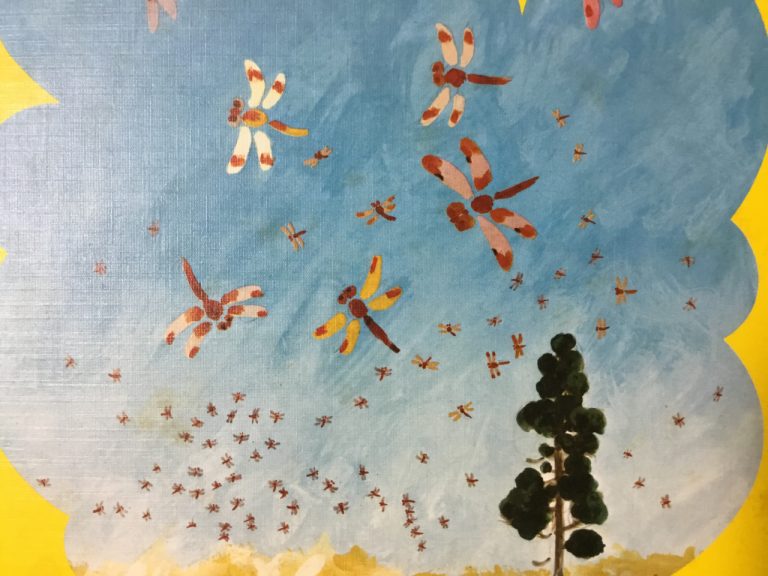

大勢の皆様に楽しんでいただいている『かいぶつトンボのおどろきばなし』(2002年 小峰書店)の展示もあと1週間を残すのみとなりました。大人もびっくりのトンボの生態や細かな図をお見逃しなく。8月29から31日は展示替えにつき休館となり9月1日から11月12日までは「たべもののたび」(1976年童心社)の全ページを展示いたします。

公園がオープンしましたが、絵本館からは歩いてお子さんの足でも数分で武生中央公園です。公園に向けての道案内を兼ねて(といっても一本道ですぐですが)、公園案内でご紹介した紙芝居の舞台のような型の掲示板を絵本館に新たに設置しました。とこちゃんとおともだち(下の写真)とだるまちゃんおともだちの2種類あり、おともだちは『はれのひのおはなし』(1997年小峰書店)と『くもりのひのおはなし』(1998年小峰書店)に登場する子どもと動物です。

絵本よりも大きな画面で文字はありませんので、画面を左右に動かして会話を想像するのも楽しいですね。

2017年7月14日、越前市ふるさと絵本館は16万人目のご来館者をお迎えしました。岐阜から里帰り中に来られた親子さんで「だるまちゃんとかみなりちゃん」のサイン入り本とうちわを谷出館長よりプレゼントしました。うちわは「だるまちゃんとてんぐちゃん」にでてくるだるまの特別デザインで越前和紙製。絵本館でも販売しています。

トンボのいろいろを知ることができる「かいぶつトンボのおどろきばなし」(2002年 小峰書店)を中心に「だるまちゃんとかみなりちゃん」などを展示中です。

かこさとしが幼い頃夢中になって捕まえ観察したトンボ。

トンボの驚きいっぱいの生態、優れた飛行能力そして模型ヤンマの作り方もあり、この一冊でトンボの世界を知ることができる「かいぶつトンボのおどろきばなし」(2002年小峰書店)の複製原画を展示します。

この夏、虫取り少年もかつてそうだった方も、虫に興味がないという方も日本で見られる貴重な生き物、トンボの世界をのぞいてはいかがでしょうか。合わせて「とんぼのうんどうかい」(1972年偕成社・下)から2点を展示する他、新たに加わった手書きメッセージも是非ご覧下さい。

啓蟄も過ぎ、虫たちの姿が見られるようになるのも間もなく、福井県越前市のかこさとしふるさと絵本館では3月23日より春の展示に模様替えいたします。(その為3月21・22日は休館です)

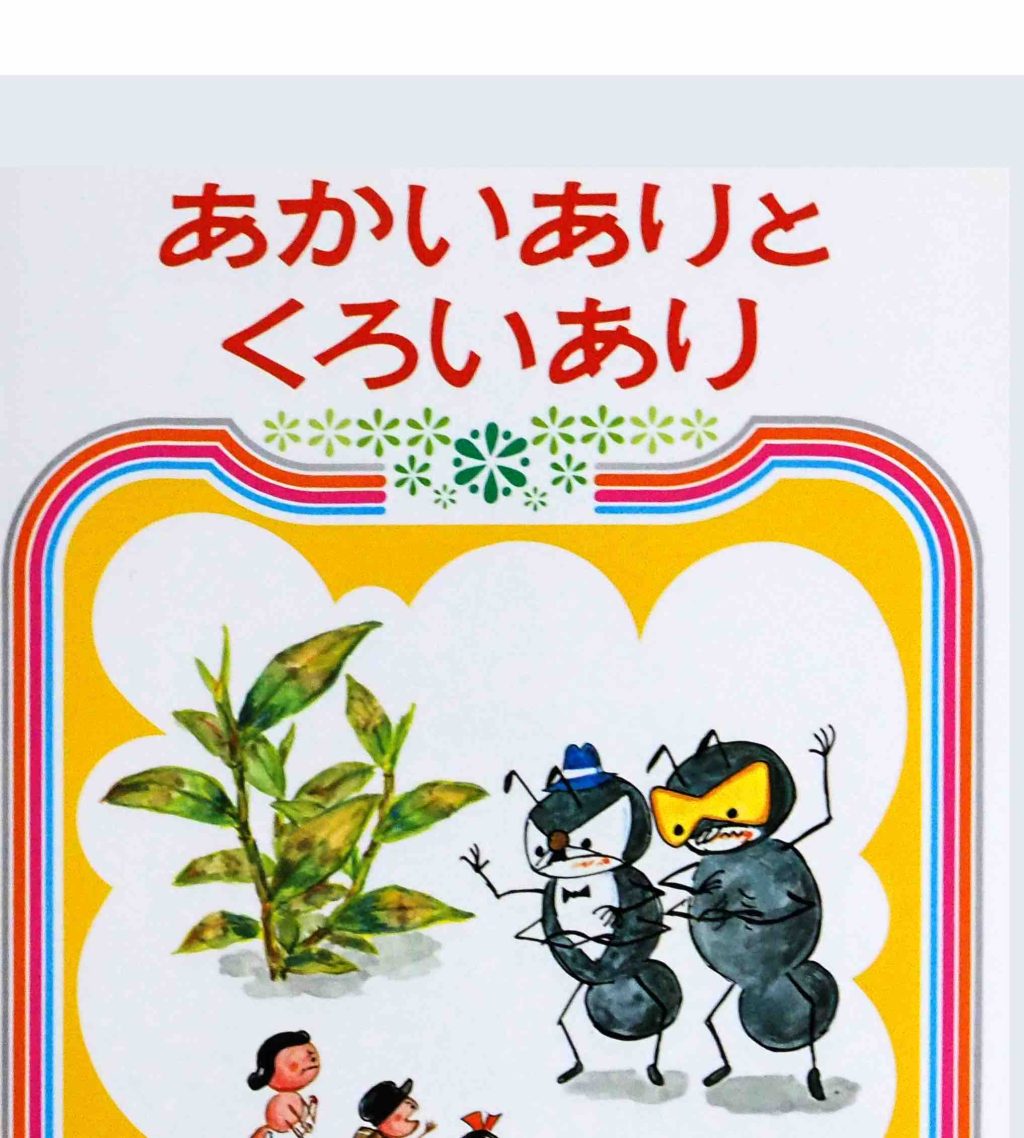

「あかいありとくろいあり」(1973年偕成社)の全ページと表紙(上の写真・一部)、裏表紙(下の写真・一部)、前扉をご覧いただけます。この他には季節に関係するものや代表作などが展示されます。

「あかいありとくろいあり」のあとがきをご紹介しましょう。

(引用はじめ)

このおはなしの発端は、今から20年前の夏、川崎セツルメントの子ども会に始まります。

あついひざしの中で、ころがったボールを追いかけていたミチオが、しゃがみ込んでしまいました。なにごとかとみんながのぞきこむと、そこにはアメ色をしたちいさな赤アリが、同じような色の半分とけたアメ玉に、わんさとむらがっているのでした。そのアリの群のまわりを、これまた頭をくっつけあってむらがった子どもたちは、もうボール投げはどこへやら「チュウチュウ、ペロペロ、このアメはすごくうんめえぞ」「いったいだれが、こんなことしてくれたんだろう」「トモコじゃないか」「そうだ、くいしんぼうだから、きっとそうだ・・・」などとそれこそ即興のアリのせりふを、各人でいいながら、わいわいさわいでいるのでした。

わたしはそのとき、そのアリの集団をかこむ子どもたちの集団のうしろにたって、どうかしてアリの物語をかかなけりゃならないな、と考えました。

こうして昭和二十八年第一稿ができ、翌年、フスマ半分の模造紙に掛図式の紙芝居として仕あがりました。この紙芝居は今もわたしの手もとにあって、時おり使われますが、そのはじめ、黒アリが酒盛りするところで「死んだはずだよおとみさんー」と、よっぱらったうたを即興で入れたのがえらく好評だったので、それ以来「有楽町であいましょうー」などと、その時代の最適の流行歌をいれるのが常となっています。

子どもたちの即興の声に刺激され、即興で流行歌を入れ、いろどりを添えたのがこの作品です。さて今日、黒アリたちに歌わせるとすれば、どんな流行歌がいちばんぴったりするでしょうか?

(引用おわり)

尚、本文では漢字には全てひらがながふってあります。

このあとがきに書かれている「掛図式の紙芝居」ですが、絵本館展示室にある、かみなりちゃん型テレビモニターで映像をご覧頂けます。ここでは偕成社制作、かこさとしのセツルメント活動についてのビデオを流しており、その中で絵本の前身、加古が川崎セツルメントで子どもたちに見せていた大きな掛図式紙芝居の一部をご披露しています。

当時の掛図式に描かれているのはアリだけですが、絵本ではアリの暮らす野辺に咲く春の草花も添えられています。

2017年4月26日に開館4周年を迎える絵本館ではゴールデンウィークにこの「あかいありとくろいあり」にちなんだ新しい工作や興味深々のオリエンテーリング風ゲームなどの楽しい企画を用意してお待ちしています。小さいお子さんにも、かつてそうであった皆様にも心安らぐ楽しさです。是非お出かけください。

2017年2月17日、福井県越前市かこさとし ふるさと絵本館のご来館者数が14万人となりました。ちょうど14万人目となったのは地元の親子さんで館長より記念品を差し上げました。

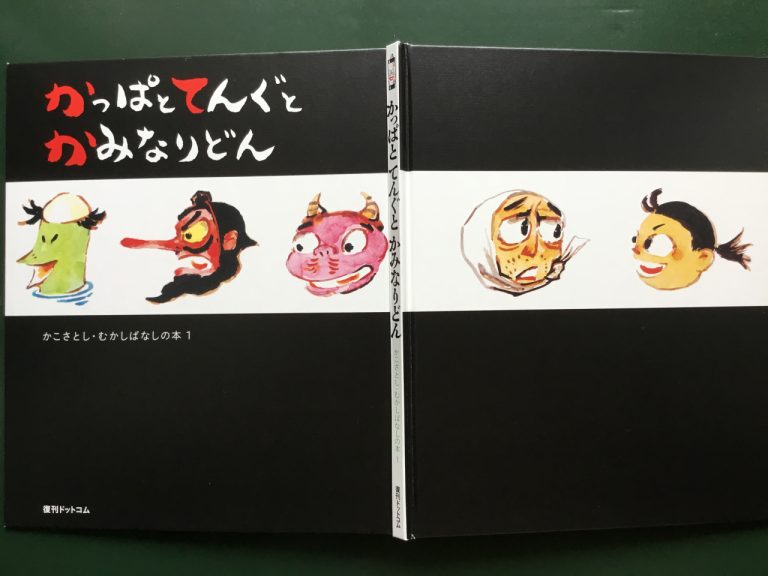

絵本館では、2017年3月20日まで「かっぱとてんぐとかみなりどん」(2014年復刊ドットコム・下の写真)の複製原画を展示しています。だるまちゃん誕生に深くかかわる「てんぐ」と「かみなり」が登場する、かこさとし的要素をたくさん含んだ味わい深い物語と日本画風の絵のタッチが独特です。お見逃しなきようご覧ください。(3月21-22日休館となります。)

2017年3月23日からは、「あかいありとくろいあり」(1973年偕成社)の全場面を展示いたします。春の草花を背景に繰り広げられるアリの世界が目の前に広がります。ご期待ください。

福井県越前市のかこさとし ふるさと絵本館のご来館者数が2016年12月2日午後に13万人に達しました。13万人目は、ちょうどこの日満9ヶ月になった赤ちゃんとお母さん。他8名の皆様にも記念品として発売間もない「かこさとし からだのほん すごろく」(2016年童心社)をプレゼントいたしました。

館内はクリスマスの飾り付けでひときわ華やかです。是非ご来館ください。

かこ作品の中でも最も古い時代に属する「かっぱとてんぐとかみなりどん」(2014年復刊ドットコム)の全19場面と表紙・裏表紙を展示いたします。

登場するのは題名そして表紙の絵にある通りの面々と裏表紙に描かれたとうべいと息子のとうへいです。昔むかし、かっぱとてんぐとかみなりどんに難題をふっかけられ困り果てたとうべいを息子の機知が救います。

著者のあとがきをご紹介します。

(引用はじめ)

この物語は昭和30年、子ども会でおこなった〈素話〉がもとになっています。その後、手描きの紙芝居を作り、のちに童心社から、印刷、市販するに至りました。その筋は、昔話や「吉四六(きっちょむ)さん」「曽呂利新左衛門(そろりしんざえもん)」や「一休さん」に見られるとんち話、ちえ話の系列ですけれど、そうした話を、たんに「うまいことをしておもしろいな」で終わらせたのでは、いちばん大事な点がぬけたように考えます。

私たちふつうの人間、庶民は、なんとかその日その日を平穏におくりたい、家族が無事であればと思っているものです。その力もよわく、小心でささやかな人間が、時にまなじりとさいて何かをめざし、がんばり、執念をもつには、それなりの強い理由、たちあがらずにはおられなかった怒りや苦しみや呪いといったものが、その裏に必ずあるのだ、その人の心の中に渦まいていたのだということをぬきにしたのでは、それは意味のない「うそつき話」や「わらい話」となってしまいます。

この本を読んでくださる方が、もし、いわれのない不当な苦しさをしいられ、つらさの底におとされた時、どうするか、どう考え、行動しなければならないかを、この本でーーーこのシリーズの中で問いかけたいと思ってかきました。楽しい面白さに秘めた呪いの話であり、おどろな人間の怨念のものがたりです。

かこさとし

(引用終わり)

あとがきにもありますが、正確な時期は以下の通りです。

1955年にセツルメント活動で素話

1959年に手描き紙芝居をセツルメントで演じる

1960年紙芝居「てんぐとかっぱとかみなりどん」として童心社より出版。ただし、画はかこさとしでではない。

1978年絵本「かっぱとてんぐとかみなりどん」(かこさとし作・画)が童心社より刊行される。2014年上記を底本に復刊ドットコムより復刊。

お気づきのように、紙芝居の題名は「てんぐ」で始まっています。加古は当時から「てんぐ」を主人公にした物語を書けないかと探っていたのです。そしてうまれたのが主人公をだるまちゃんに譲り、てんぐちゃんが相手役となる「だるまちゃんとてんぐちゃん」(1967年福音館)でした。

そのことは、前扉と後扉の絵をご覧いただくとおわかりになることでしょう。

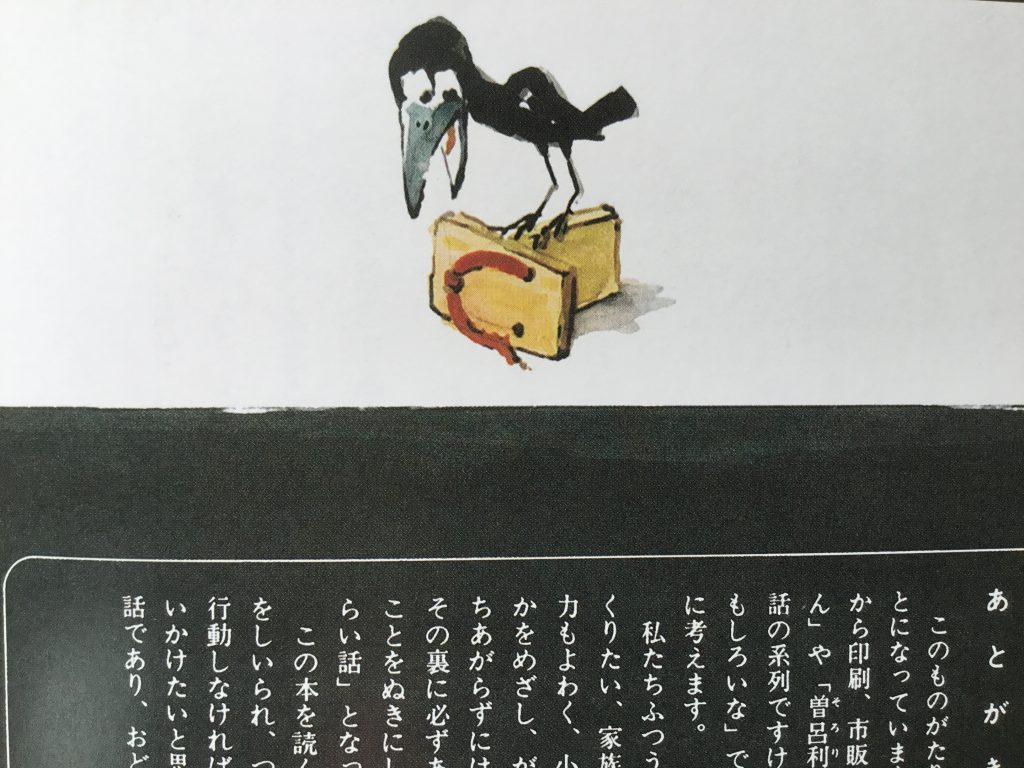

前扉にはてんぐのうちわ、後扉にはてんぐの履き物一本歯の下駄にからすが描かれていて、その後の加古の作品を予見させるようです。

上は前扉、てんぐのうちわ。

下は、あとがきに添えられたたてんぐの下駄。からすがいることで、この絵の表情・表現が物語の最後を余韻をもたせ締めくくる大きな役割を果たしています。

いよいよ来年はだるまちゃん誕生50周年を迎えます。

それにちなみ、だるまちゃんにつながる本作品を一足先に展示いたします。題字とともに絵の独特のタッチをお楽しみください。

尚、絵本館は展示替えのため11月16日は休館となります。

かこさとしのふるさと越前市たけふ菊人形展が絵本館近くで開催されています。9月に新たに整備されたエントランスには「からすのパンやさん」でお馴染の場面が紙芝居舞台の形の掲示板でご覧いただけます。菊人形展ではかこさとしのご紹介パネルもあります。空気もきれいで清々しい菊花かおる展示を存分にお楽しみください。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る