2024年1月17日朝日新聞「新作童話集 故かこさんの贈り物」7割が未発表246話からなる短編集

半世紀暮らした藤沢の図書館へ「地元の方にもぜひ」

2024年1月に加古が晩年の48年間暮らした藤沢市の4図書館に童話集を寄贈したことを詳しく報じていただきました。

1970年に藤沢に転居してから楽しみに富士山の姿を眺めていたこと、2017年年頭の「広報ふじさわ」の表紙(下)に絵を描いたことなど藤沢市にまつわることも紹介する紙面でした。

途中までですが以下でご覧ください。

2024年1月に加古が晩年の48年間暮らした藤沢市の4図書館に童話集を寄贈したことを詳しく報じていただきました。

1970年に藤沢に転居してから楽しみに富士山の姿を眺めていたこと、2017年年頭の「広報ふじさわ」の表紙(下)に絵を描いたことなど藤沢市にまつわることも紹介する紙面でした。

途中までですが以下でご覧ください。

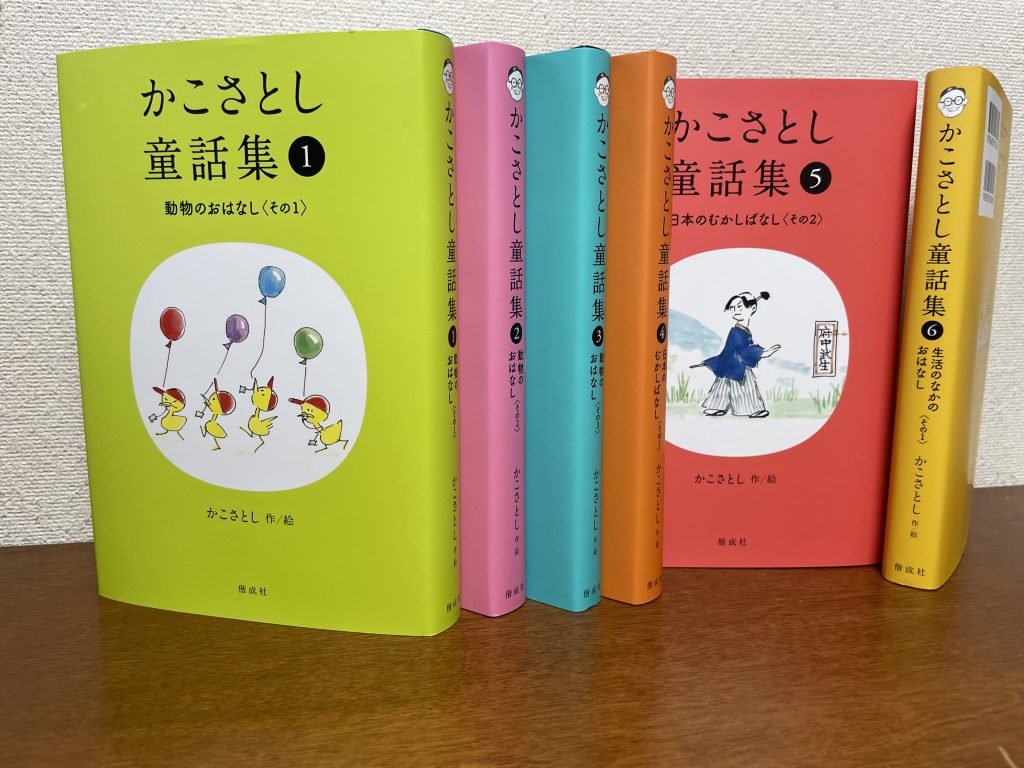

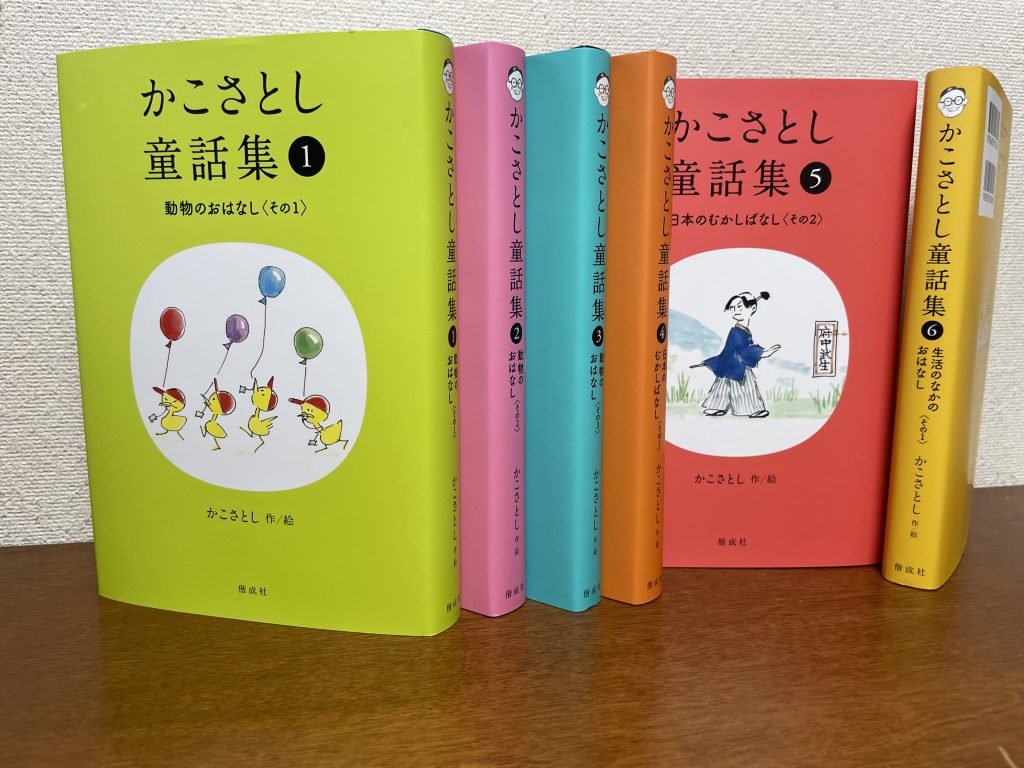

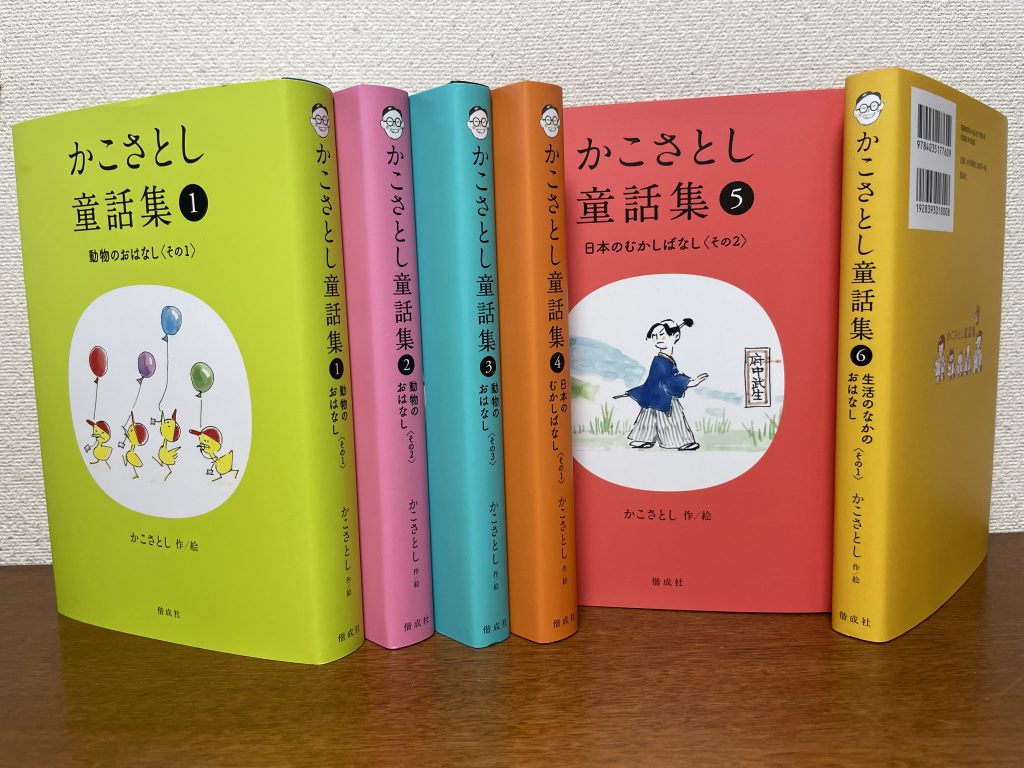

加古が亡くなるまでの晩年48年間を暮らした藤沢市にある4市民図書館に『かこさとし童話集』が寄贈されました。

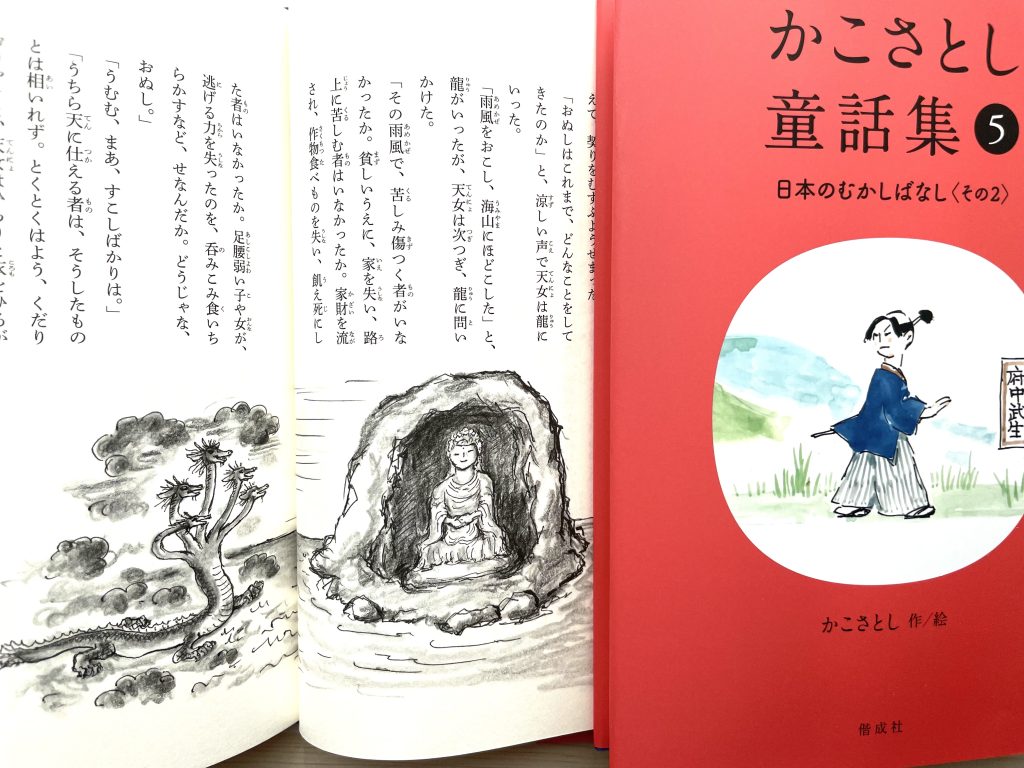

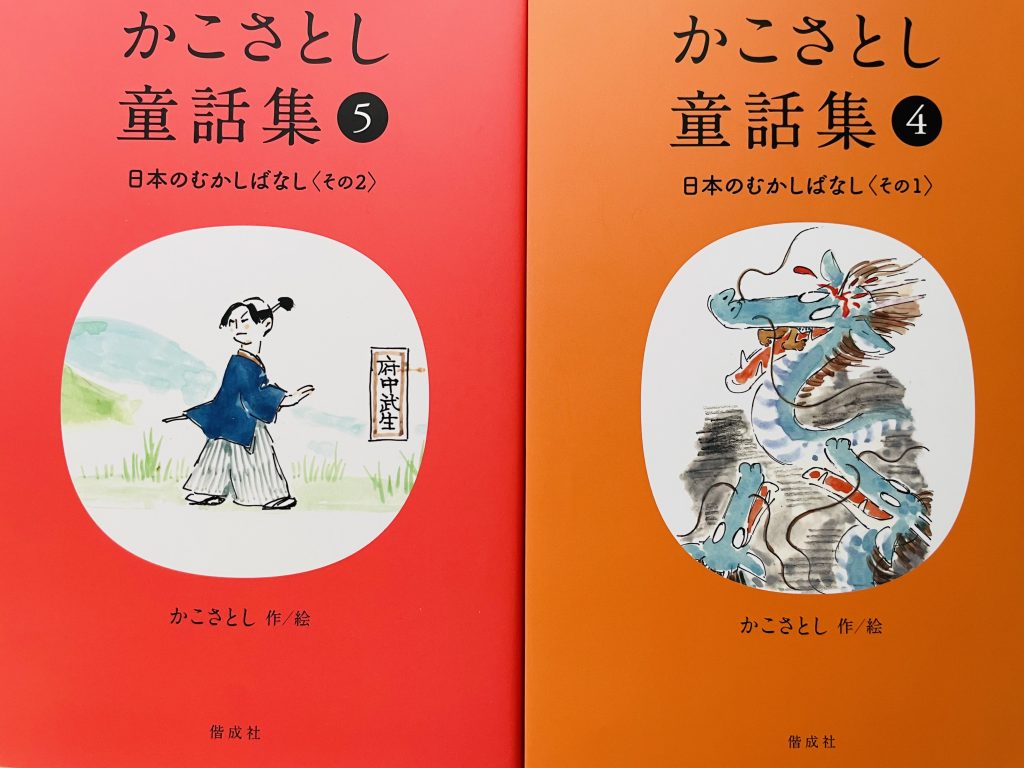

今年の干支である龍が表紙にある4巻、江ノ島にまつわる天女と五頭竜の話を収めている5巻など1巻から6巻までをお年玉のこの時期に寄贈、7巻から10巻までは出版され次第寄贈の予定です。

なお、2024年1月12日神奈川新聞および読売新聞朝刊にも掲載されました。

かこさとしが晩年の48年を過ごした藤沢市にある4市民図書館に『かこさとし童話集』が寄贈されました。

本年の干支の龍の絵がある4巻、藤沢市にある江ノ島の縁起についてのお話をおさめた5巻の出版を待って迎えた2024年1月10日に寄贈式が行われ、その様子が2024年1月11日、テレビ神奈川のニュースで報じられました。

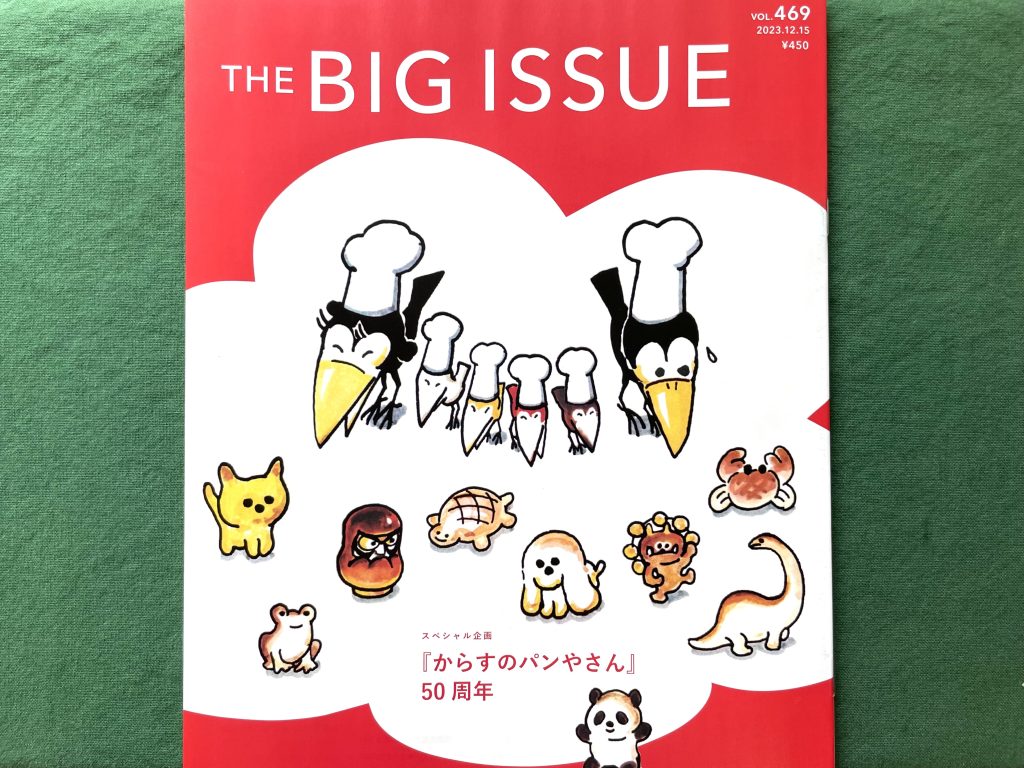

2023年12月15日発売のBIG ISSUE vol.469は『からすのパンやさん』50周年かこさとしスペシャル企画です。

表紙を飾るのは、「からすのパンやさん」と公式サイトのパン投票で人気のあったパン。

『からすのパンやさん』誕生にまつわる背景や逸話をお読みください。そして現在刊行中の『かこさとし童話集』や越前市 ふるさと絵本館の情報もあります。

寒い季節に心あたたまる記事をお楽しみください。

かこさとしの生まれ故郷、福井県越前市にある「かこさとし ふるさと絵本館」の紹介です。

絵本館は2013年開館、今年の4月に10周年を迎えました。加古の絵本をお読みいただくことができ、常時作品の複製原画を展示しています。

2023年11月27日(月)までは「だるまちゃん大集合」をテーマにシリーズに登場するさまざまな「だるまちゃん」を展示。

毎週火曜日は休館、国民の祝日の翌平日は休館、11月29、30日は展示替えのため臨時休館です。

2023年12月1日(金)からは新展示「からすさん大集合」が始まります。ご期待ください。

2023年10月末から刊行が続いている『かこさとし童話集』(偕成社)は12月7日には第5・6巻も出版されます。第5巻は〈日本のむかしばなしのおはなしその2〉、第6巻は〈生活のなかのおはなしその1〉です。

MOE12月号ニュースのコーナーで全10巻の表紙をずらりと並べてご紹介。これから出る巻の表紙の絵にどんなお話が収録されているのか想像がふくらみます。

大人にも小さなお子さんにも楽しんででいただけるお話が色々です。一話一話ゆっくりお読みください。

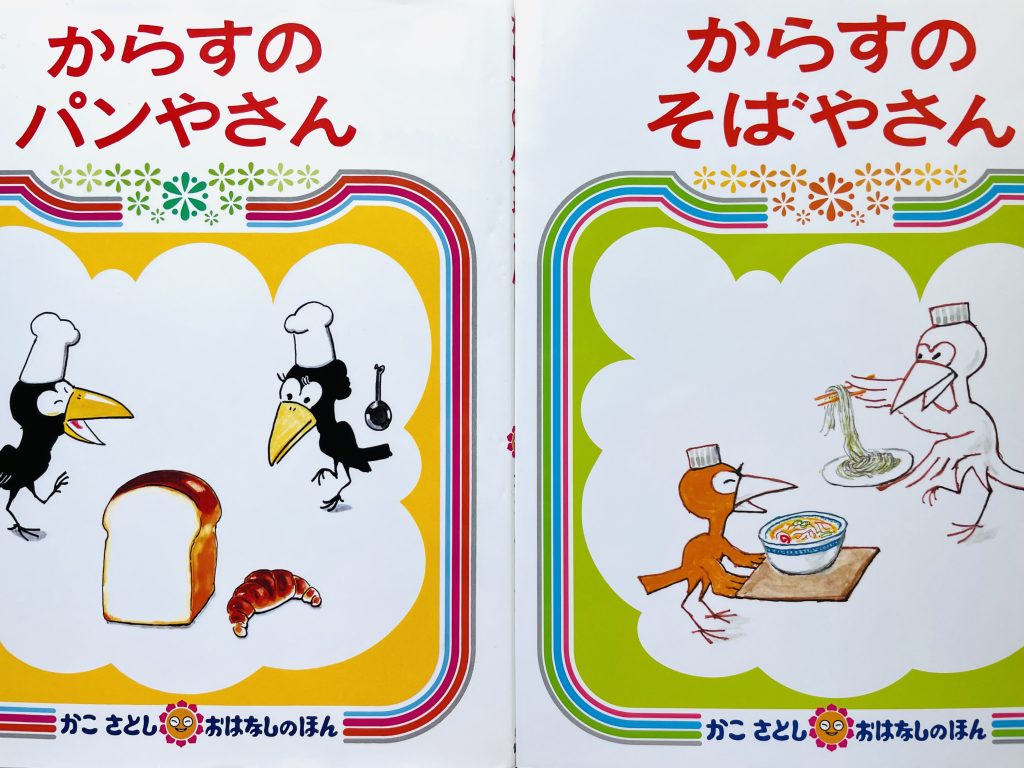

2023年9月21日の河北新報「微風施風」で、『からすパンやさん』にまつわる心あたたまるエピソードが紹介されていました。

お馴染みの料理屋さんにあった『からすのパンやさん』を借りて読んでいた母子。その絵本は40年続く料理屋さんの息子で今は厨房で働いている方が子どもの頃に、おかみさんであるお母様に読んだもらったものなのに「新品のようにピカピカ」だったとか。

長い間、どんなにか大切にされてきた絵本なのか。その昔、絵本のように料理屋さんを始めた頃、息子さんの世話をしながら一生懸命働いていらしたご両親の姿が想像できるようです。

1冊の本をめぐる長い時間と、それを経て今もそこにある絵本をめぐるお話に「物語」を感じました。

少し前後しますが、2023年9月10日の山口新聞「心の本箱」では、出版50年を迎えた『カラスのパンやさん』とその子どもたちが大人になっての続きのお話4話も10周年を迎え、「不思議だけど食べてみたい麺」が並ぶ『からすのそばやさん』をご紹介いただきました。

皆さまの「心の本箱」にはどんな作品が並んでいるのでしょうか。

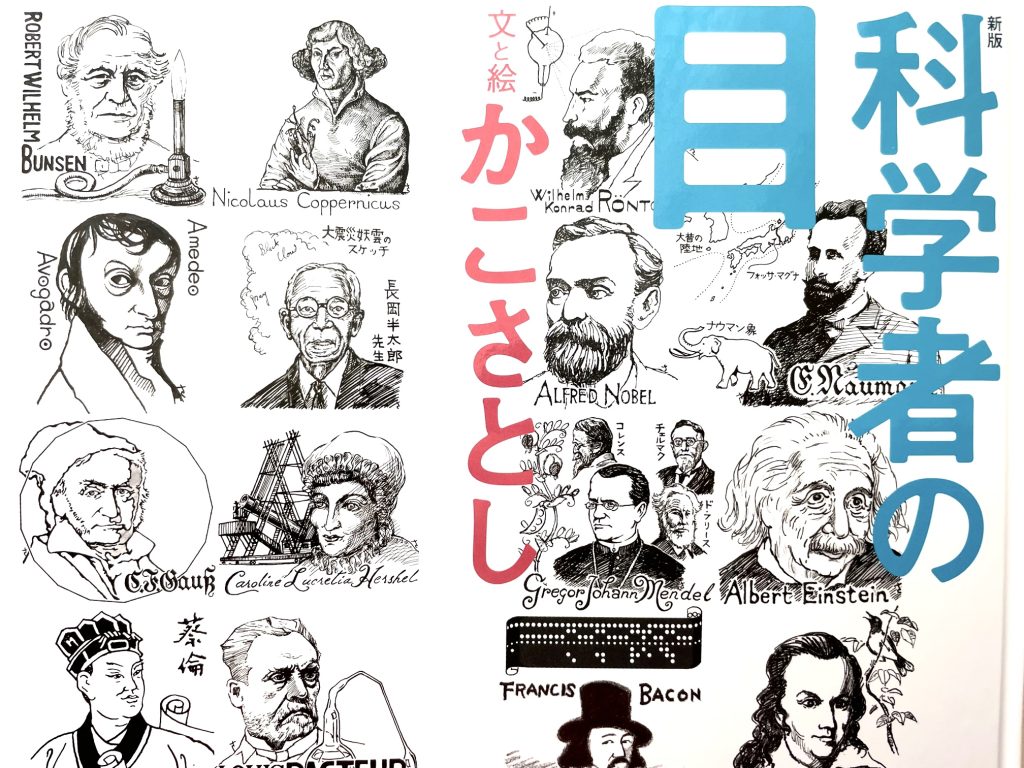

加古は2018年5月、92歳で他界しましたが、この記事は亡くなる10年前、82歳の時のインタビューです。

その時すでに30年ほど緑内障を患っていました。発症当時はまだ緑内障という病気はあまり知られておらずインターネットもない時代ですからどんな病気なのかは専門書によってしか知ることができないような状況でした。

緑内障を発見し、治療、手術を何回もしてくださった医師の方からは病気のことのみならず、様々のことをご教示いただいたといつも感謝の言葉を口にしていた加古でした。

近視が強い上に緑内障もあり、それでも執筆を続けた加古の人生の後半については、新装版『科学者の目』のあとがきに鈴木が記している通りです。

記事は以下でどうぞ。

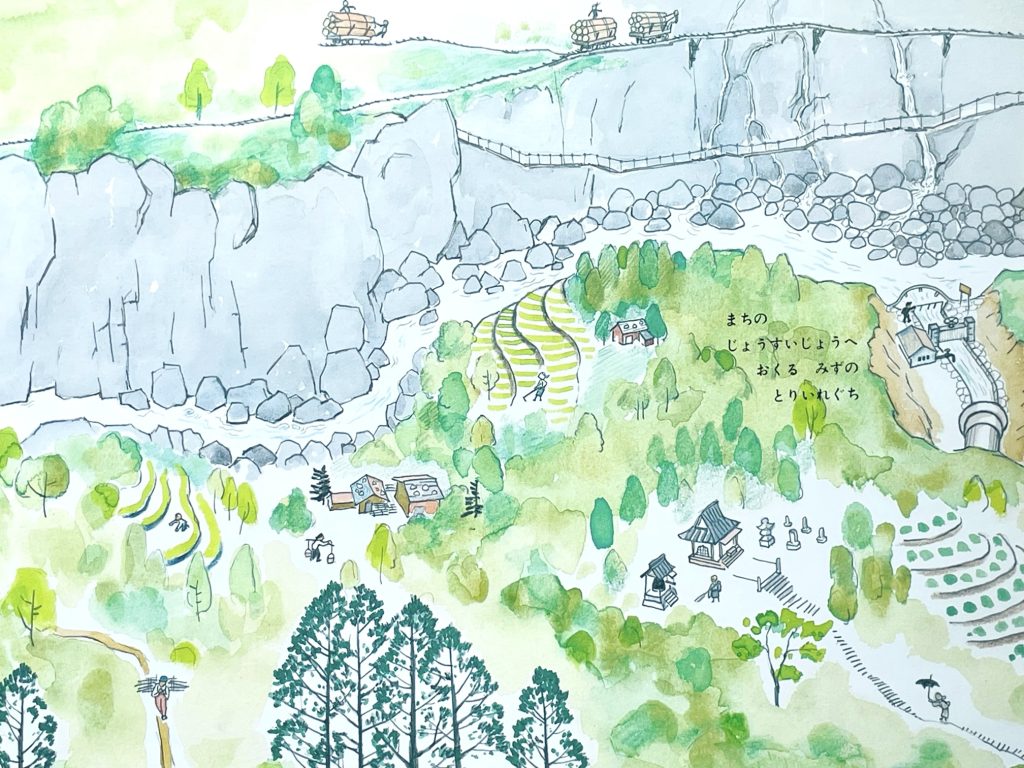

いったい何のこと?といぶかしく思われるかもしれません。加古作品に描かれている風景の中に「石段を登るおばあさん」の姿があるのです。2023年9月13日TBSテレビ「ひるおび」でも紹介された『かわ』(福音館書店)の第4場面9ページの右下です。

かつて加古はインタビューに答えて、このおばあさんのことを「なぜか描きたかった」と申しておりました。加古が実際に見た光景なのか、想像なのかは明言はしませんでしたが、きっとどこかで似たような情景を見かけたのではないかと思われます。

というのは加古は人を見かけると、その人の姿勢、風貌や表情、持ち物などを観察して、その人がどんな人でどんな気持ちでどこへゆくのだろうと想像することがよくありました。

腰のまがった身体で石段を登るおばあさんの心中を想いながら描いたに違いありません。家族のお墓まいり、それとも家族の無事をご先祖に願いにゆくのでしょうか。加古自身の母の姿を重ねたのかもしれません。

おばあさんが登る石段の先、境内には箒を持ったお坊さんがいて、おばあさんが来るのを待ちながら掃除をしているのでしょうか。おばあさんに声をかけてどんなお話をするのか⋯

絵本のこの場面には他にもこのおばあさんと同じくらいのおおきさで木を切る人、炭焼き小屋からしょいこで運ぶ人、ヤギと遊ぶこどもや畑仕事をする人、切り出した木をトロッコで運ぶ人、水門を見守る人などが描かれています。

いずれも小さな絵ですが、木を切る人やこの石段のおばあさんを『水とはなんじゃ?』の中で鈴木まもるさんが再現してくださっています。ご存知のように『水とはなんじゃ?』は加古が絵を描く予定でしたが、体調がすぐれず、まもるさんにお願いをしたものです。加古の下絵といくつかのリクエストをお伝えしていたものの、ほとんどはまもるさんにお任せしたのですが、筆者が出来上がった絵を初めて拝見した時、この「石段のおばあさん」が描かれていたので本当にびっくりして「石段のおばあさん!」と叫んでしまいました。

まもるさんは、その意味をもちろんすぐにおわかりになり笑っていらっしゃいました。「どうして描いてくださったのですか?!」という問いに、自然に描いてしまったというお答えでした。加古の絵本を幼い頃から読まれその世界に入り込んで空想し遊んでいらしたからこそ描けた「石段のおばあさん」だったのだと思います。

皆さんは、「石段のおばあさん」をご覧になって、どんな物語を想像されるのでしょうか。

新聞や雑誌に掲載されたインタビュー、対談や鼎談から加古の言葉を「アーカイブより」としてご紹介します。

今回は1969年10月3日に霞山会館(旧)で開催された鼎談を掲載した雑誌「科学と経済」から、40代の加古のメッセージをお伝えします。

(引用はじめ)

子どもたちの遊びの一例として、グー・チョキ・パーというあそびがあります。このあそびをその昔、グリコ・パイナップル・チョコレートといっておりました。これは今も使われておりますが、グリコは1粒300メートルという有名な菓子の名、パイナップルというのは、台湾の新高山にちなんだ新高ドロップと言う一番うまいドロップの中で、そのまた一番おいしいのはパイナップルであったので、それからとったパイナップルです。チョコレートというのは、当時は私なんぞの記憶では、1年に2〜3べん食べられるかどうかというほどの貴重品だった。すなわち、子どもとってお菓子の三種の神器の名であったわけです。

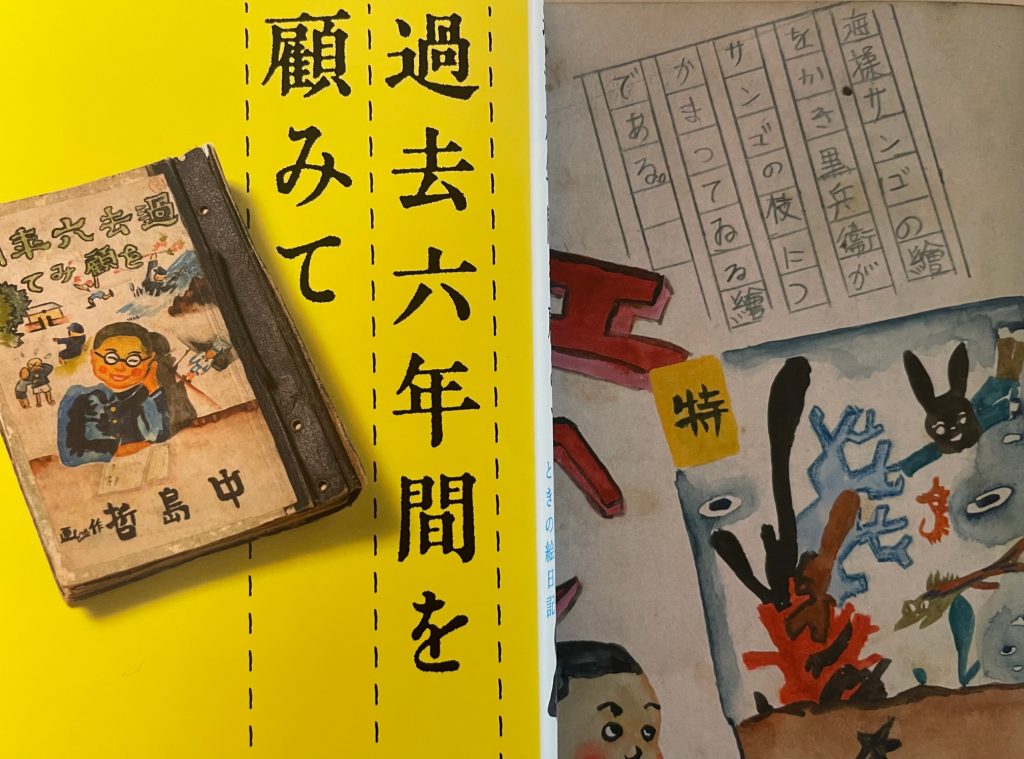

それが黒兵衛、ベティー、ちょび助となった時代がございます。黒兵衛というのは凸凹黒兵衛であり、田川水泡先生の作品です。ベティはややエロチズムのある漫画映画のヒロイン、それからちょび助は、JOBKから「ちょびすけ漫遊記」という一世を風靡した放送劇がありまして、これも子どものアイドルであったわけです。

それがだんだんと戦雲が激しくなってきたときにどうなったかというと、軍艦・ハワイ・沈没と、こうなったわけです。戦後は、ハロー・ジープ・グッドバイと、いとも鮮やかな転換であるわけです。

今は朝鮮とか、ハワイ、チョコレートとかグリコも復活しています。しかしそのハワイは、軍艦・ハワイのハワイではなくて、フラダンスのハワイだということを子どもは知っているわけです。

ここで私がいいたいのは、子どもたちの遊びというのは強制されたものではない。だれだれ先生ご創案の遊びですといっても、そういう権威であそびが成立しているのではないということです。あそびはおもしろくなければだめです。そのおもしろさがただ一つの標準、基準であって、あとは何ものにも束縛されぬ自由によって貫かれている。そして彼らはこのグー・チョキ・パーの三つにすばらしい時代感覚を示し、同時にクリエイティブな力、創造性を見事に開花させている。軍艦・ハワイ・沈没、これはいけるぞという1人の子どもがたまたま発見したのを、次の子ども大衆が支持し、それが遊びとして成り立っているということ、それから子どもあそびは、なにものよりも子どもたちの生活に密着しているということです。ここに遊びの純粋な真髄みたいなものがあると思うわけです。

(引用おわり)

上の絵は『いろいろおにあそび』(1999年福音館書店)より。

冒頭の絵は、じゃんけんのあいこの時の愉快な言葉がでてくる『はれのひのおはなし』(1997年小峰書店)。

『過去六年間を顧みて』(2018年偕成社)には、小学生だった加古が描いた黒いうさぎの黒兵衛の絵が掲載されています。

今回ご紹介部分は以下の記事で触れていただいています。

じゃんけんに関しては当サイト2022年6月「こぼれ話」にも記載があります。以下でどうぞ。