こぼれ話

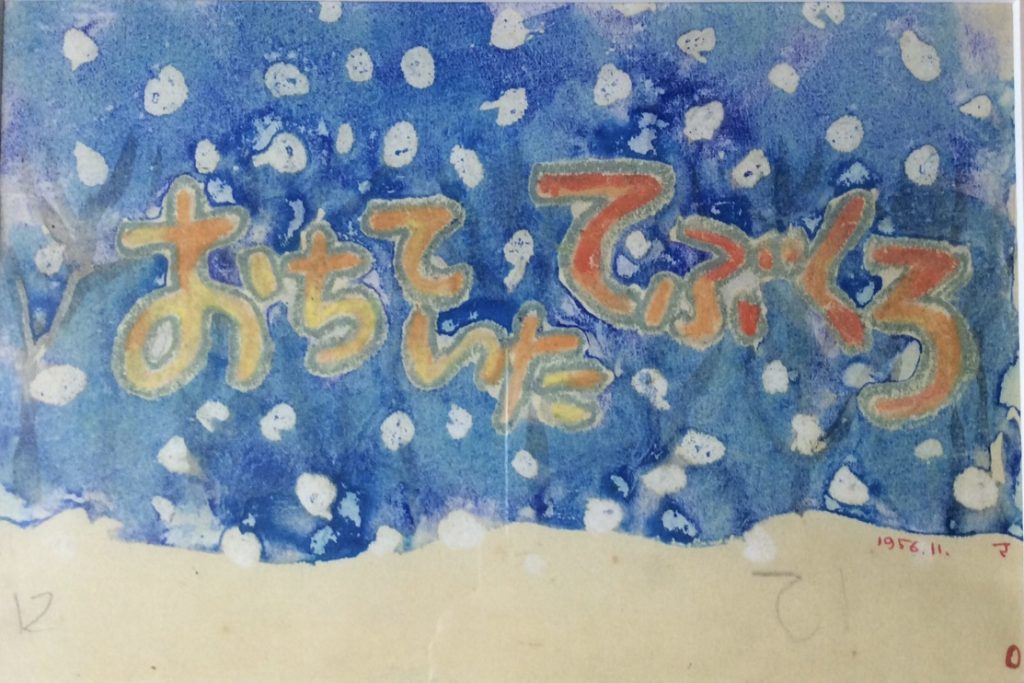

これは1956年かこさとしがロシアの民話を手描き紙芝居にした表紙です。現在ではウクライナ民話の絵本『てぶくろ』として有名なお話です。紙芝居は、幼稚園や保育園はじめ様々な催しで年齢問わず楽しんでいただいていますが、作ったことはおありですか。

4コマ漫画の2倍、8枚で起承転結を考えて、そこで入りきらないものは1枚づつ増やして12枚、お子さんなら8枚を目安にするのがつくりやすいようです。『おちていたてぶくろ』はそれに表紙を入れて13枚の構成です。表紙込みで12枚という作品もありますし、もちろんそれ以上の枚数でも構わないのですが、テーマと結論をしっかり表現することが、心に残る作品につながります。

福井県越前市では、かこさとしふるさと絵本館を事務局として毎年紙芝居コンテストを開催しています。このほど第9回の優秀作品が決まり、コロナ禍のため残念ながら授賞式は行えませんが、最終選考に残った作品を絵本館にて展示しています。

また第8回コンテストの大賞作品と小学生の入賞作品のテーマが打ち刃物でしたので、「刃物の里」にて展示中だそうです。

かこさとしは、本コンテストの第1回から最終審査を行いコメントをしていました。今年は節目の第10回となりますので、多くのみなさまのご応募をお待ちしております。まだ受付は始まっていませんが、是非、紙芝居作りに挑戦してみてください。

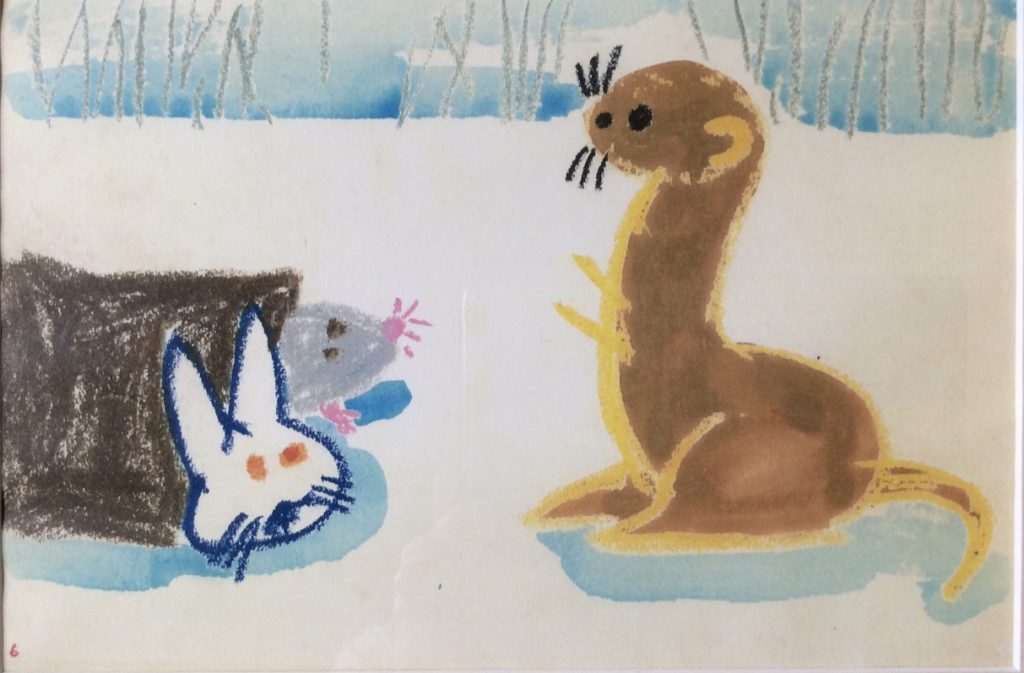

下は『おちていたてぶくろ』の第六場面。

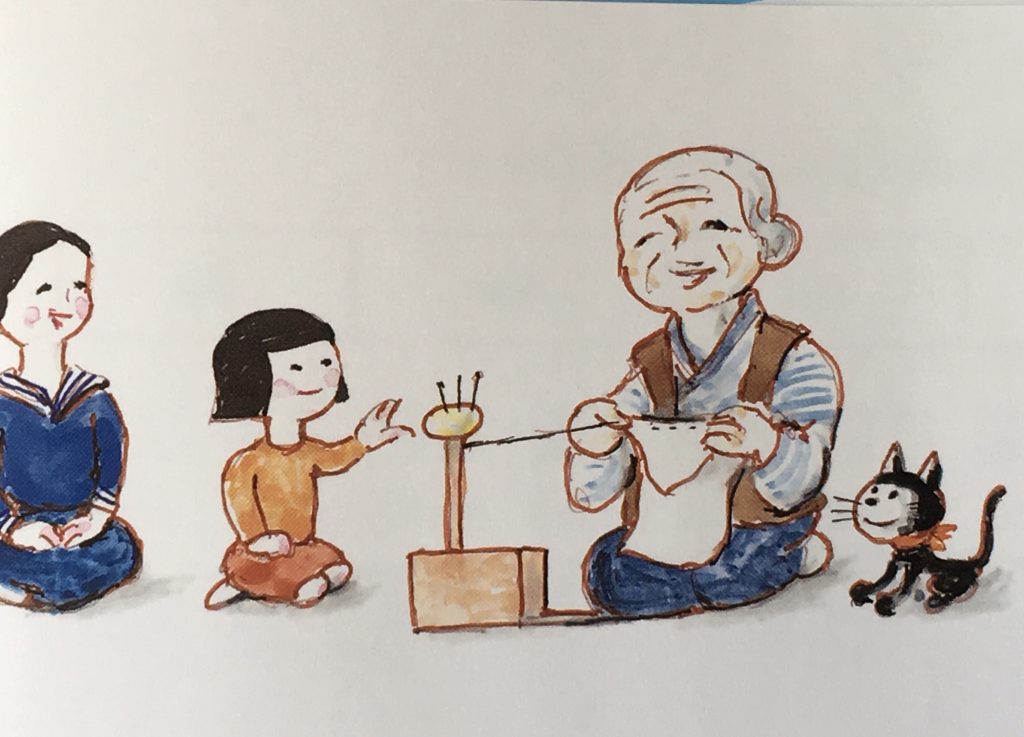

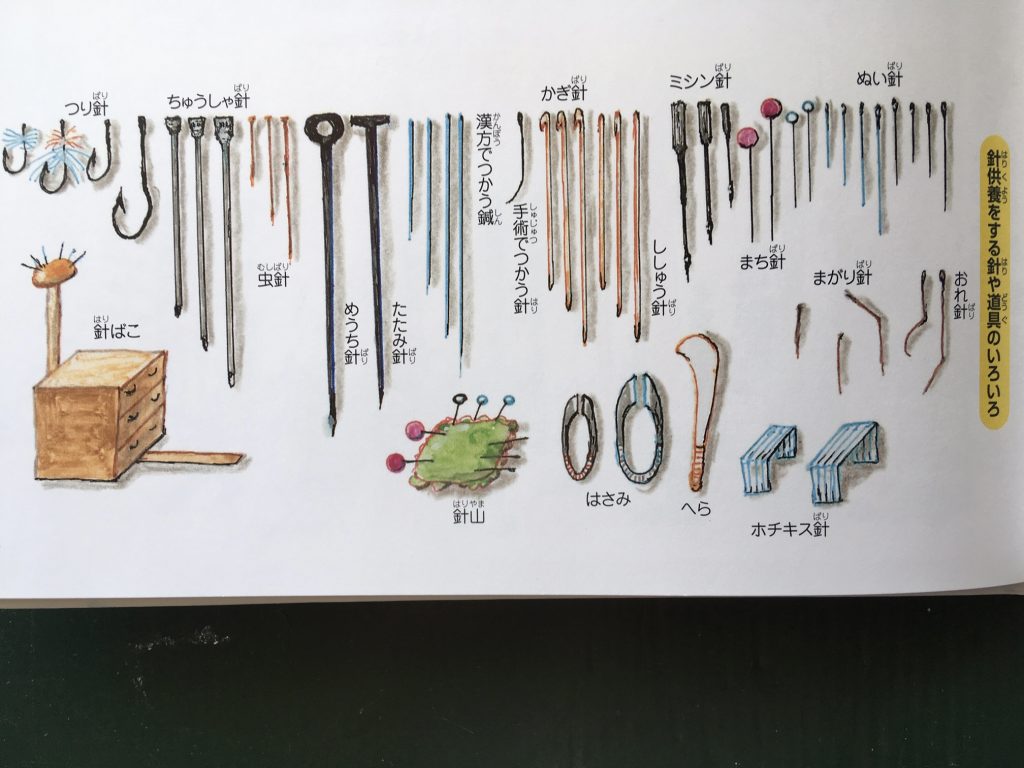

2月8日は「針供養」。

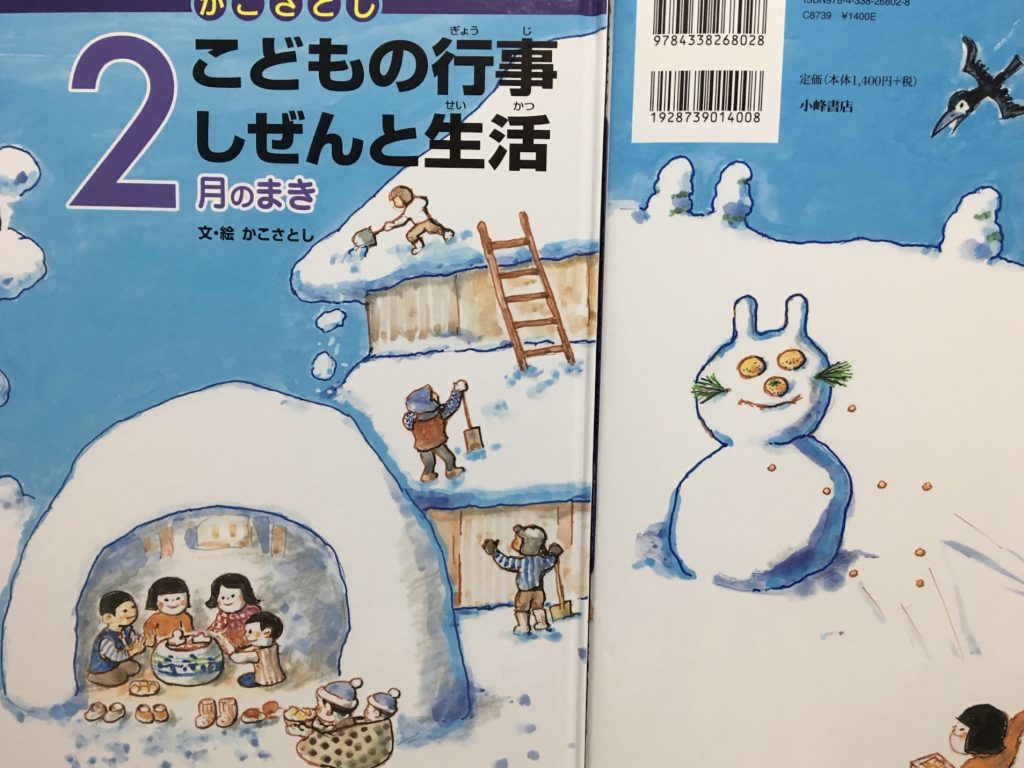

主に東日本ではこの日、そして西日本では12月8日に行うことが多いそうです。『こどもの行事 しぜんと生活 2月のまき』(2012年小峰書店)によると「2月8日は農作業をはじめる日 で、12月8日は農作業を終えて正月の準備にとりかかる日だったから」だそうです。

昔ながらのお針箱や様々な針の絵と、この行事の由来を詳しく説明し、最後に次のようにあります。

(引用はじめ)

「もともと節分のような、悪い病気や災いを追い払う節目の日の行事だったのが、家の仕事に働いた針や道具をいたわる、優しい行事になったことが、とても素晴らしいと思います。」

(引用おわり)

「道具をいたわる」気持ち。それは使い捨てとは正反対の発想です。職人と言われる方々は使う道具を自分で作ったり手入れをし、それが良い仕事につながると伺ったことがあります。針一本でも自分で作ることは難しいですが、せめて大切に使うようにしたく思います。

そして、何に対しても誰に対しても「いたわる」気持ちを持つことの大切さを感じています。

皆様、どうかお身体おいたわりください。

今年は2月2日が節分で、翌2月3日が立春、二十四節句ではこの日が一年の始まりです。今、私たちが使っている新暦、2月10日ごろが新年となる旧暦、それに二十四節句の関係は『こどもの行事 しぜんと生活 2月のまき』(2012年小峰書店)に詳しく、わかりやすい図とともに説明されています。

なぜ2月だけが28日なのか、説明するのが難しい暦の様々なことがこの本では大変丁寧に解説されていますので、大人にもお勧めの一冊です。

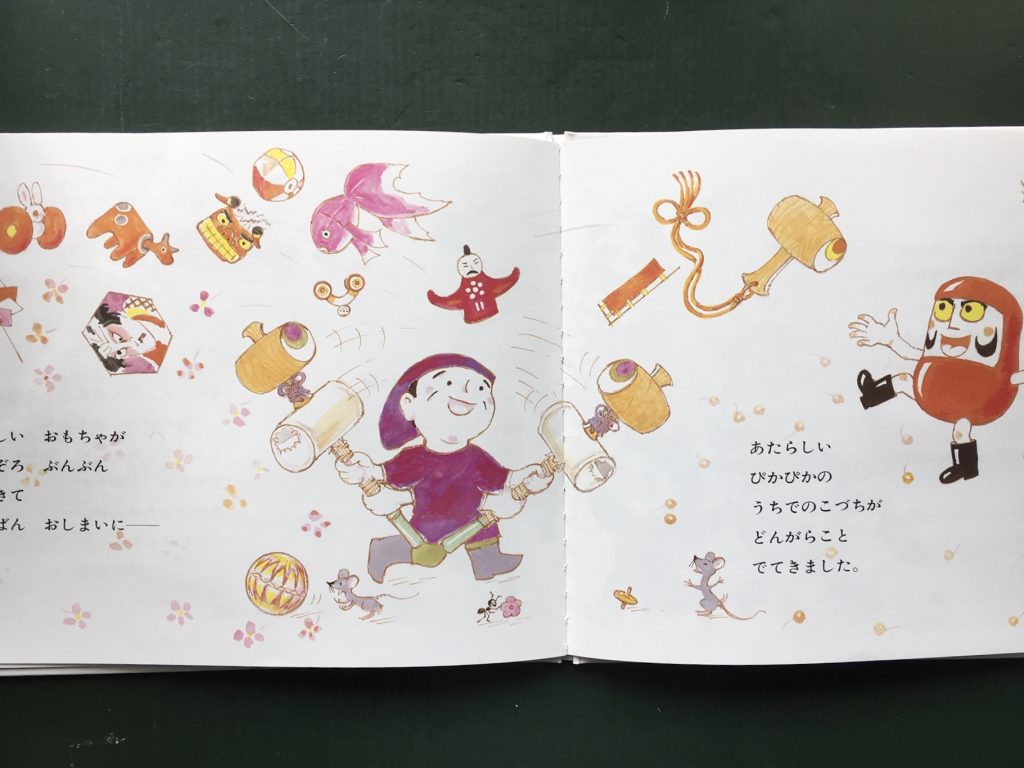

新しい年、丑年に因んだ牛探しをしましたが、盛岡市民文化ホールで展示中の『だるまちゃんとだいこくちゃん』(1991年福音館書店)のこの場面(下)は、おもちゃが色々、それに新しい小槌がでてきます。その中の「あかべこ」に注目です。

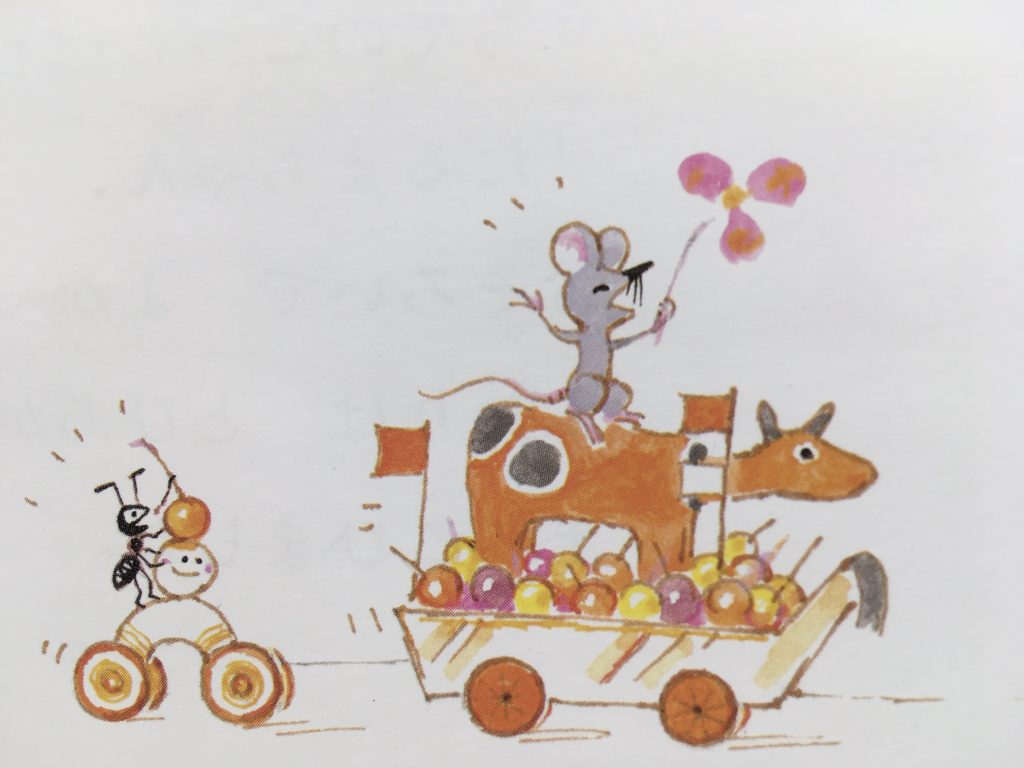

「あかべこ」は、こんな風になって宝物の御神輿の後ろをついて行きます。上にはネズミが乗って、まさに子・丑(ね・うし)の干支の組み合わせです。見ているだけで幸せな気持ちになってきます。

お尻の方にある黒い丸は、疱瘡(放送)の跡。つまり伝染病にも負けないようにとの祈りがこめられているのです。

人々の記憶から薄れてしまったことでも、かつて人々が直面した出来事を後世に伝える役割をしている側面が郷土玩具にはあるのです。そう言った点にかこは大変興味を持ち、若い頃に色々と調べたそうです。

この古いあかべこはかれこれ60年近く前にかこが会津に出張した折に求めてきたものです。

あかべこを最初に作ったひとの気持ちが実感としてわかる、ということになるとは思いもよりませんでした。苦しいけれど貴重な体験でもあるのだと自分に言い聞かせて首を振る姿を見ています。

非常事態宣言が出された2020年春『ならの大仏さま』(1985年福音館書店/2006年復刊ドットコム)をご紹介しました。

8世紀の初め頃、日本は疫病(天然痘)が流行、悪天候や地震もあり世は乱れていました。それをたちきるべく聖武天皇は大仏建立を決意します。

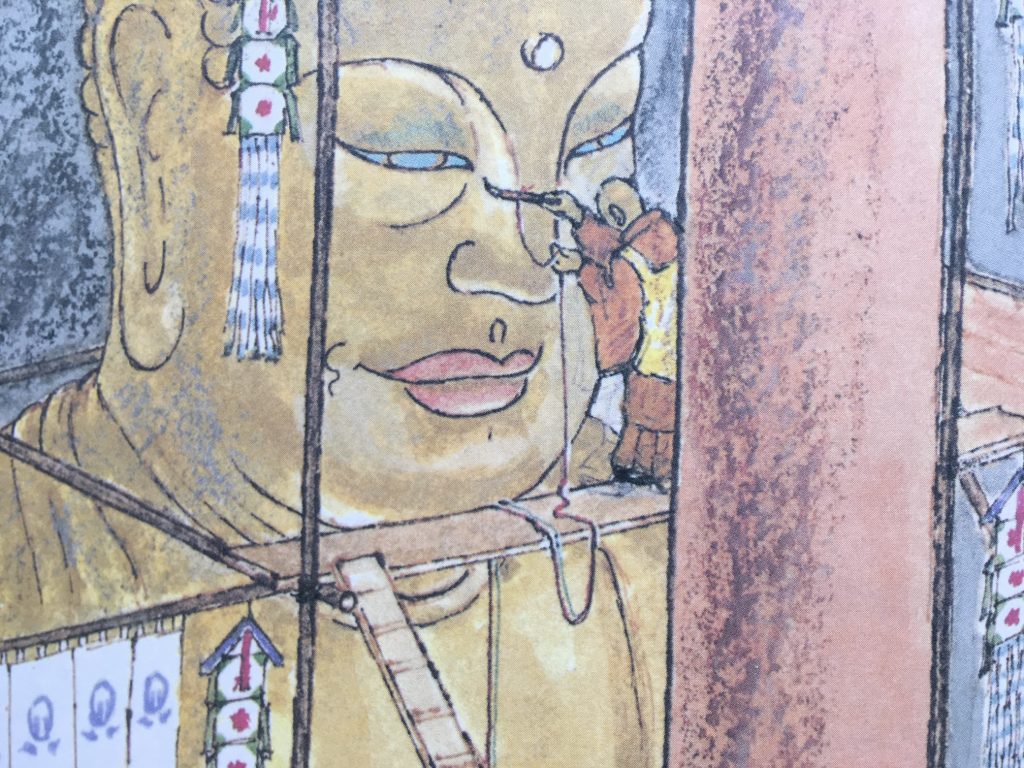

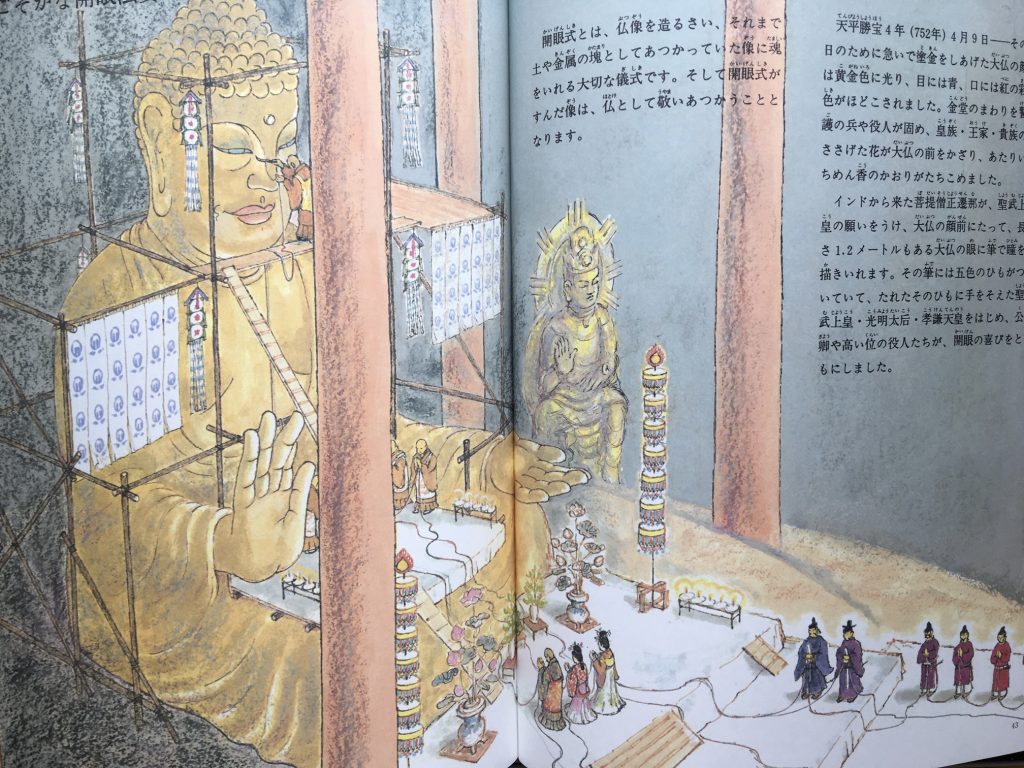

そして752年、全てが完成したわけではありませんでしたが、インドからきた僧侶が大仏開眼法要の式で、

(引用はじめ)

「長さ1.2メートルもある大仏の目に筆で瞳を描きいれます。その筆には五色のひもがついていて、たれたその下に手を添えた聖武上皇・光明太皇・孝謙天皇はじめ、公卿や高い位の役人たちが、開眼の喜びをともにしました。

(引用おわり)

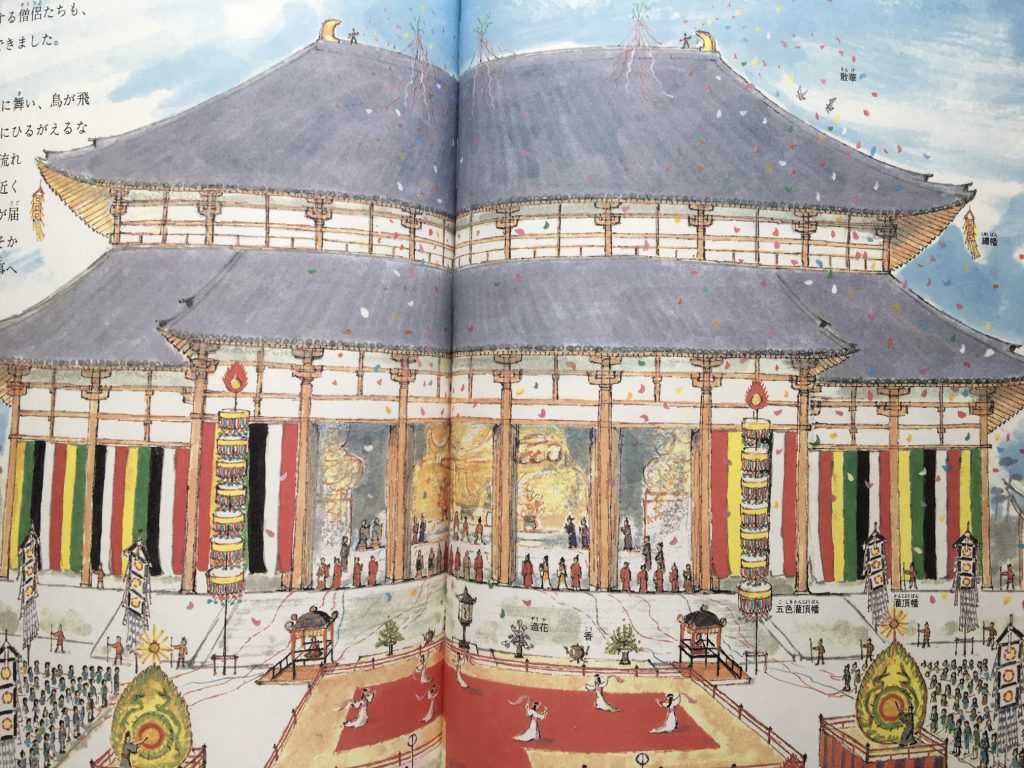

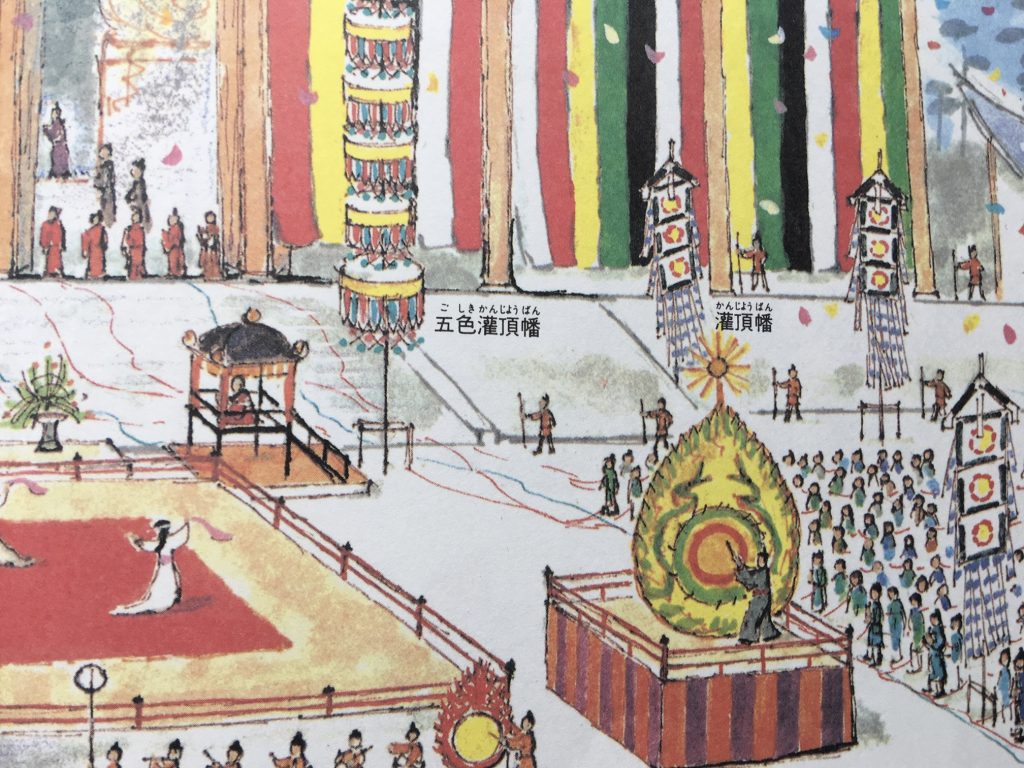

その華やかな様子は下の絵のようでした。金堂の屋根の上から散華が舞い、幟や旗がひらめき、現在で例えるなら、オリンピックの開会式のような華やかさ、といったところでしょうか。

五色のひもで「つながる」ことができ、感激を分かち合えたのは、確かに、お堂の前にぎっしり集まった大勢でしたが、それは限られた身分の人たちだけだったのです。本文には次のようにあります。

(引用はじめ)

しかし大仏建立のために実際に働いた人々は、祭りに参列することもできず、仕事を終えたものは遠い帰路の食料さえ与えられなかったので、途中で死ぬ者もいる有様でした。

(引用おわり)

その後も台座や塗金の工事が続き771年に大仏の光背が取り付けられ、人々のよりどころとしての大仏は見事に出来上がりましたが、国をまつる人々は「つながる」どころか様々な恐ろしい事件が続き、大仏さまも巻き込まれてゆくのでした。

1200年以上経た現在、コロナ禍の中にいる私たちの「つながる」は、いったいどんな状況なのでしょうか。

船が出航する場面のハイライトは、なんといっても汽笛が鳴る中、色とりどりの紙テープに縁取られ港を離れる時でしょう。航空路がなかった時代、海外に行くには船しかありませんでしたし、日数もかかるので別れを惜しむ気持ちを一筋の紙テープに込めるのもうなずけます。

コンサートや試合などでもこの紙テープ投げは、ずいぶん頻繁にされていたようですが、令和の時代はどうなのでしょうか。コロナ禍の今となってはテープ投げどころかコンサートもままならず、つながるのは電波によってのみですが、テープ投げの熱狂場面が加古作品の中にあります。

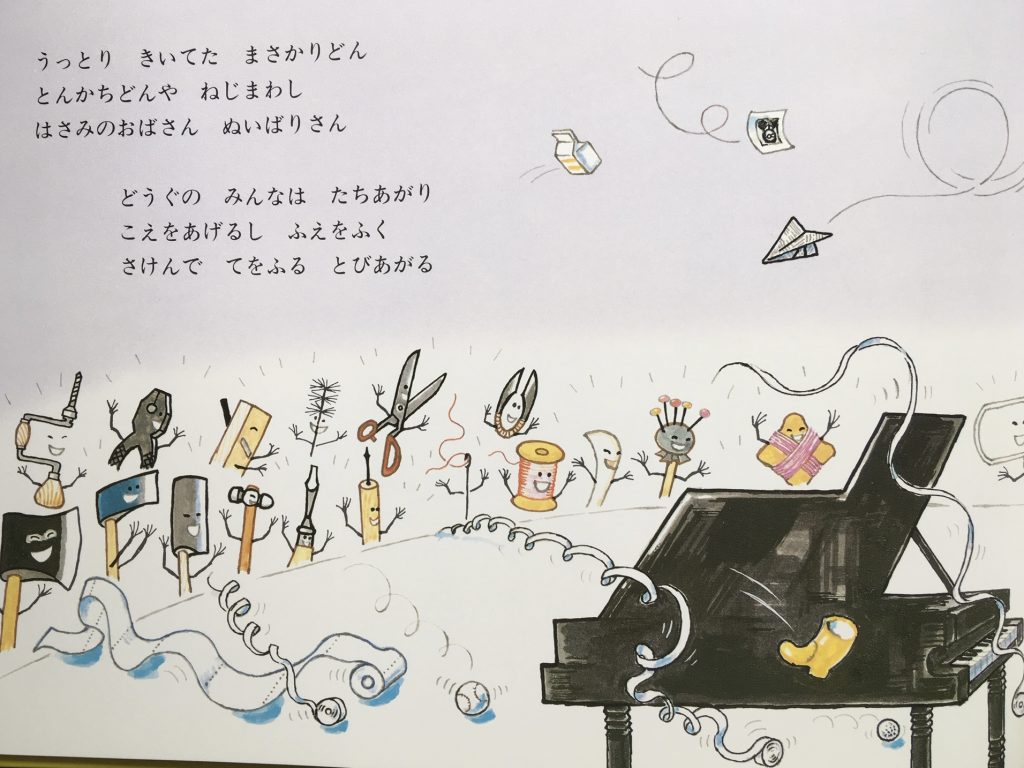

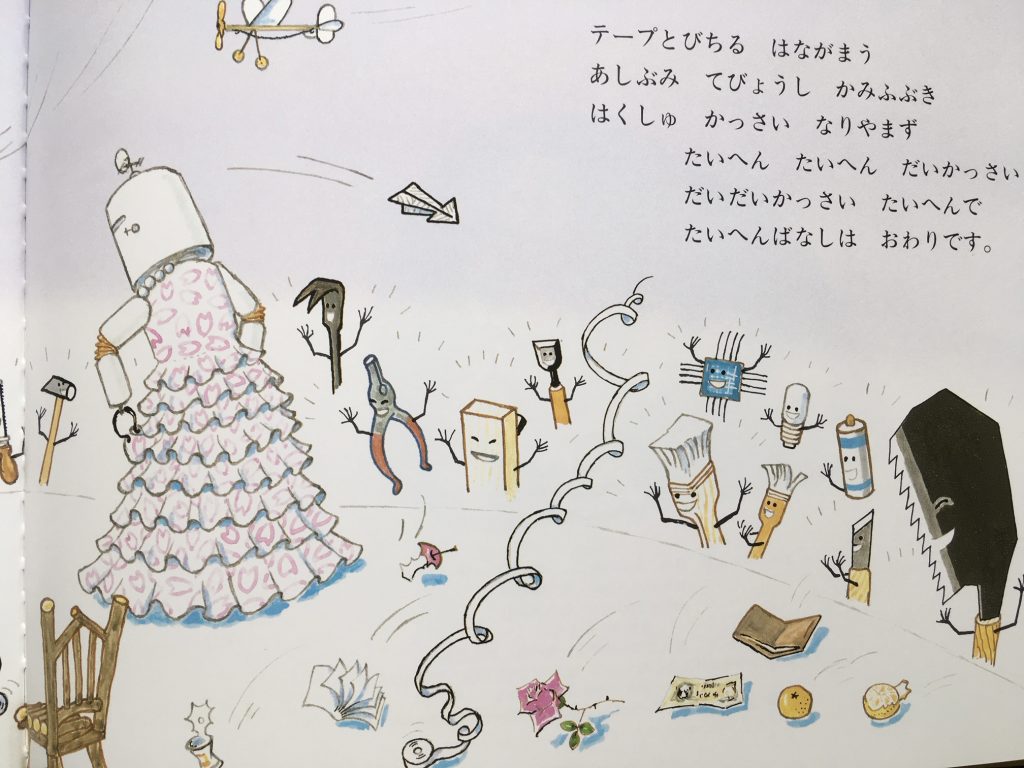

『まさかりどんがさあたいへん』(1996年小峰書店)。何が大変なのかといえば次から次へと道具たちが走り集まり大忙しで働き、出来上がったものでコンサートをするのです。その演奏の素晴らしさに拍手喝采、花やテープは投げられる、おまけに紙飛行機を飛ばすものや写真を散らす者も。その写真はどうやら丸めがねですから加古でないでしょうか!?

興奮のあまり、食べかけのミカンやゴミまで、手当たり次第投げてしまっています。〈良い子のみなさんは、まねしないで下さい〉とテレビならテロップが出てきそうですが、それほどの大変さが「さあたいへん」と繰り返される言葉とともに絵で伝わってきます。この独特のリズム感については福音館書店「こどものとも」12月号の折込付録「絵本のことば言葉のえほん」(下)で取り上げていただきました。

『まさかりどんが さあたいへん』まだご覧になったことがないですか?!

それは、たいへん。こんな道具、あんな道具も走っていて、あわただしい師走にぴったりの絵本です。

将棋倒しは危険ですが、もともとは、こまを倒す遊びからできた言葉です。

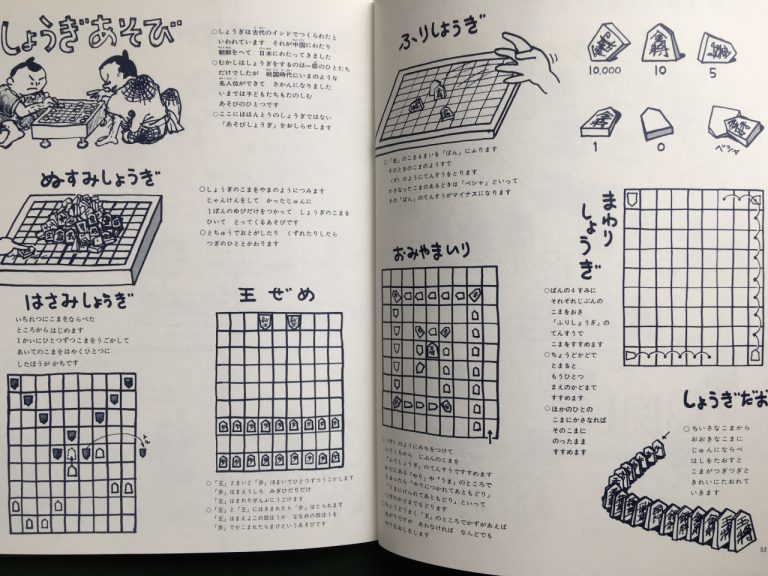

本来の将棋ではなく、遊びとしての将棋を紹介しているのが『しらないふしぎなあそび』(2013年復刊ドットコム)、かこさとしあそびの本5巻シリーズの最終巻です。

あとがきによると、この本では156、シリーズ全体では573の遊びが紹介されていますが、しょうぎあそびとして、ぬすみしょうぎ、はさみしょうぎ、王ぜめなどがあります。

面白いのは「ふりしょうぎ」で金のコマ4枚をサイコロのように「ばん」のうえでふり、こまの立ち方で点数を決めるあそびです。斜めの小さい面が「ばん」に接して立つと最高得点、こまが重なるとマイナス点。この点数を使って「ばん」中央の王将にたどり着く遊び「おみやまいり」や、4人が角に自分の「こま」を置き進んでゆく「まわりしょうぎ」が紹介されています。

世界各地の不思議な遊びや将棋遊びのほかに碁石遊び、トランプやチェスの遊びもいろいろ掲載されています。お家時間が長くなる季節、こういった古くからある遊びも楽しいものです。

秋の夜長、文学作品にまつわる話題です。

一つは夏目漱石。

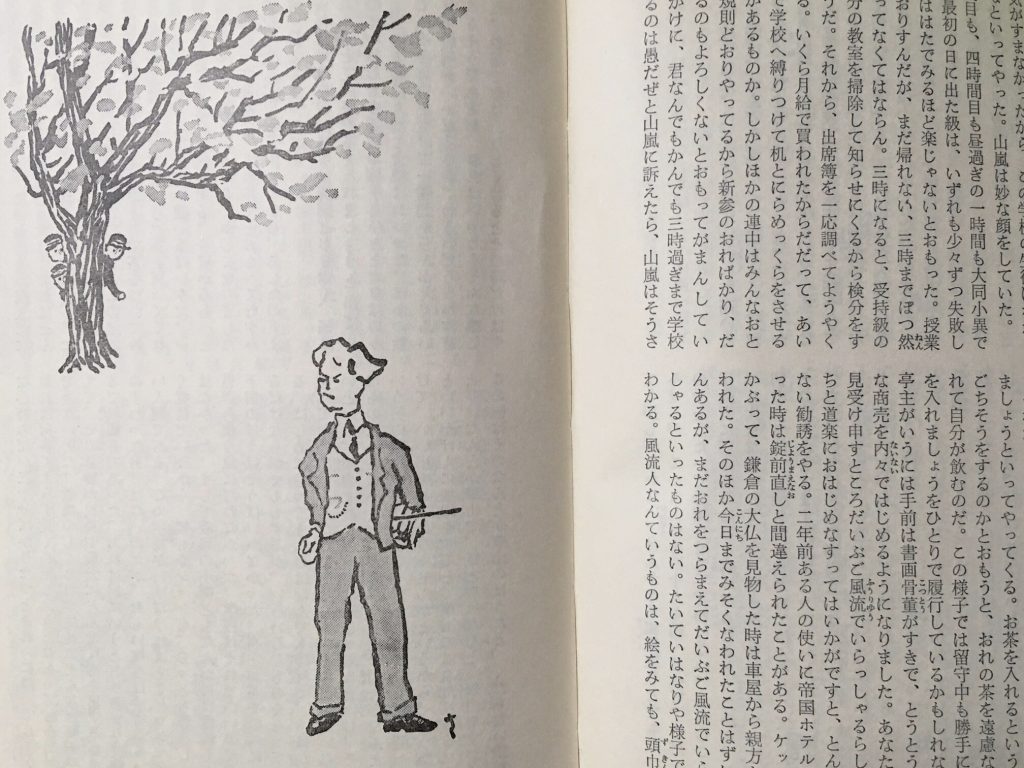

漱石の小説は各社から文庫でも発行されていますが、金園社という出版社から1969年に刊行された『坊ちゃん・虞美人草』の挿絵をかこが描いています。絵本をかくようになる以前に、文学や美術雑誌などの挿絵を時折、描いていたことがありました。どのような経緯で、漱石の小説の挿絵をかくことになったか、分かりませんが、ご依頼をいただき、漱石を「もう一度読まなくちゃ」といっていた加古の言葉が私の記憶に残っています。

文庫ですから、線画で着色はありません。かこの「坊ちゃん」はこんなイメージです。右下にサインがあります。

もう一つは、ヒュー・ロフティング作、ドリトル先生シリーズ。その中の7番目『ドリトル先生と月からの使い』(井伏鱒二訳・岩波少年文庫)の2000年の新版以降に、かこさとしの解説が巻末にあります。

そこで述懐しているように加古自身もこの物語シリーズのとりこになった一人で、解説のタイトル「引力・魔力・四つの魅力」とあるように、ドリトル先生の物語が興味深く感じられる理由を分かりやすく分析しています。どうぞ、合わせてお読みください。

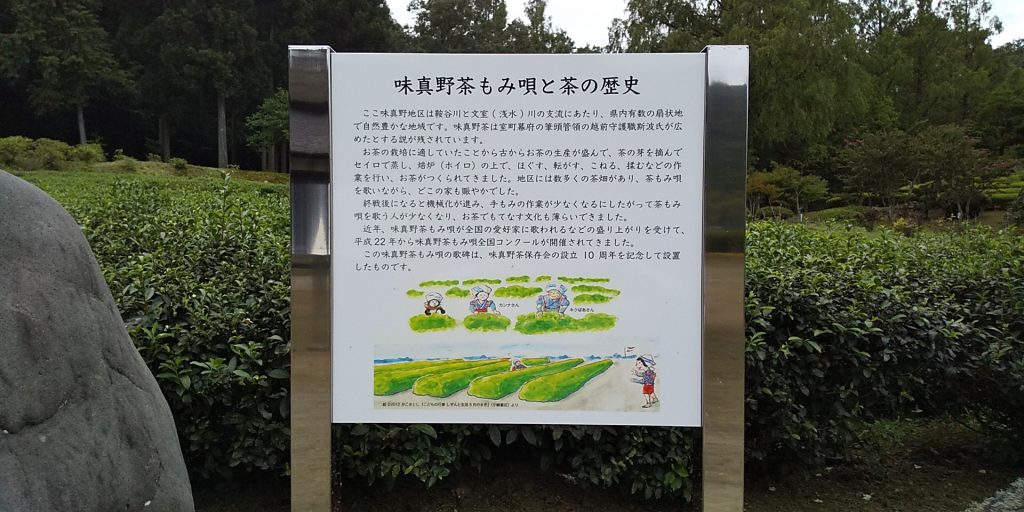

暖かいお茶がおいしい季節です。世界各地に様々なお茶がありますが、緑茶も紅茶もウーロン茶も同じお茶の木から作られるのはご存知の通り。茶畑は暖かい地域というイメージがありますが、雪の降る福井県越前市にも古くからあったそうです。

摘んだ茶葉を手で揉む作業の際に歌われた茶揉み歌がのこっている越前市味真野(あじまの)地区の茶畑には、その歌詞を刻んだ石碑がありますが、その歴史や茶畑について説明する看板が新たに出来上がりました。

その看板には『こどもの行事 しぜんと生活5月のまき』(2012年小峰書店)の冒頭にある茶畑と茶摘みの場面が出ています。この本は12巻シリーズで各月にまつわる行事や自然、そして遊びについて歴史を紐解きながら紹介し、楽しみながら知識が得られる本で、各月生まれのキャラクターが案内役となっています。この看板にいるのは9月生まれのキクばあさん、10月生まれのカンナさんと2月生まれのねこアルです。

お近くにいらっしゃる機会がありましたら、ぜひご覧ください。

画像や映像が手がるにいつで見られるようになって、クレイム対策もあるのでしょうが、【閲覧注意】を目にする機会も増えたように感じています。

筆者が小さかった頃、絵本の中に出てくる怖い鬼の場面は、目に入れないように細心の注意をはらってページをめくっていました。もう少し大きくなってからは、よせばいいのに、怖いもの見たさで昆虫図鑑を開いて鳥肌になったことがありました。昆虫大好きさんなら、目をらんらんと輝かせるところでしょう。好き嫌いは、人それぞれですので何が閲覧注意なのかは、判断が難しいかもしれません。

かこの作品でも、それに近い注意をいれてあるものがあります。『あかいありとくろいあり』(1973年偕成社)の続編、『あかいありのぼうけんえんそく』(2014年偕成社)です。

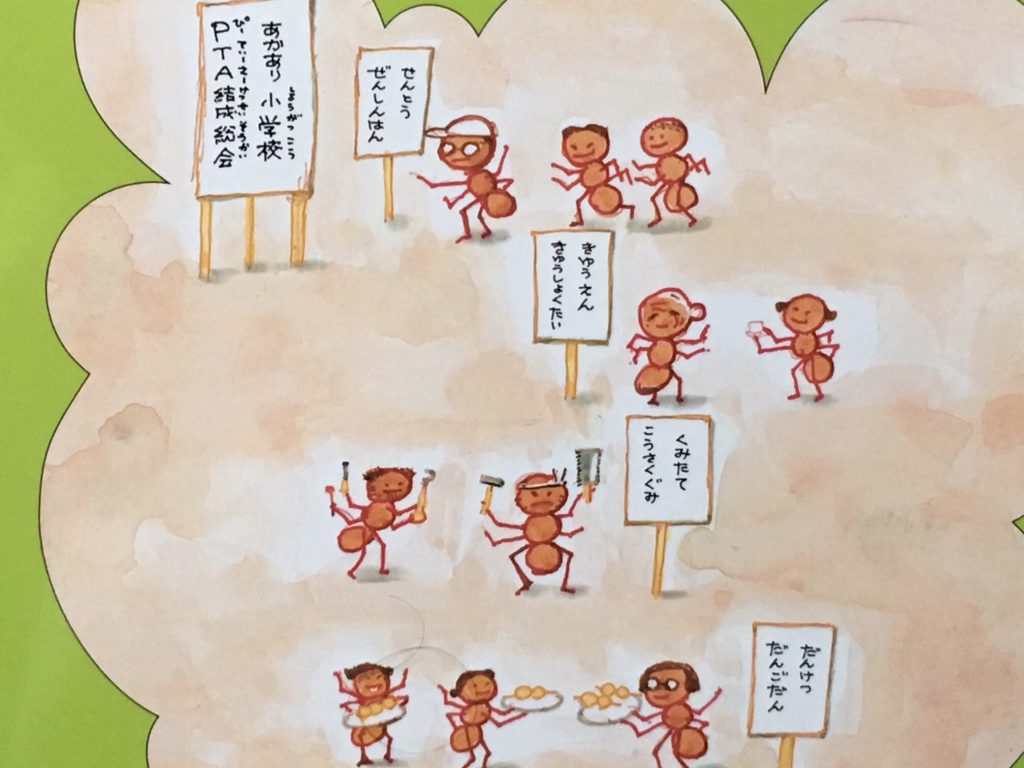

『あかいありとくろいあり』では春の草花の中、ありたちの大事件がおこるのですが、『あかいありのぼうけんえんそく』は、秋の遠足、しかも「ぼうけんえんそく」ですので秋の草花だけでなく想定外のものに遭遇します。引率する先生や父兄はそれに対しての備えも万端(下・裏表紙)なのですが、あかあり小学校の全校生徒たちにしてみれば冒険級の出来事というわけです。

山登りを始めた一行ですが、

(引用はじめ)

「そのうち だんだん みちが けわしくなって あせが

でて あしが いたくなったときーーー」

* どくしゃへ ごちゅうい!! きをつけて ページを ひらいてください!

(引用おわり)

9ページの最後に、*の一行が赤字でいれられています。

そして、次のページをあけると「あかい おおきな かいぶつ」がおそいかかってきます。

多数のかこ作品の中でも、このような注意書があるのはこの作品のみです。

一体どんな怪物?と思われた方は、どうか十分「きをつけて ページをひらいてください!」

来年のカレンダーができました。卓上に置くタイプが初登場です。

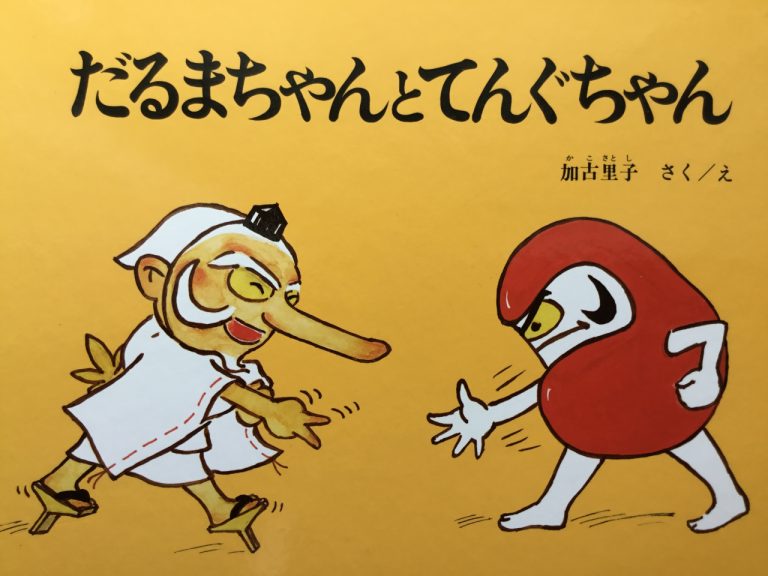

「だるまちゃんかれんだー」は絵本『だるまちゃんとてんぐちゃん』(1967年福音館書店)の絵と『こどもの行事 しぜんと生活』(2012年小峰書店)の行事にまつわる絵や解説もあり、大人も大満足のカレンダーです。それにお子さんが遊べるかわいい仕掛けもあります。

詳しくは以下でどうぞ。

だるまちゃん 卓上カレンダー

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る