2017年6月24日 福井新聞 [だるまちゃん”50歳” 県文学館 複製原画など展示]

加古さん(越前市出身)絵本キャラ

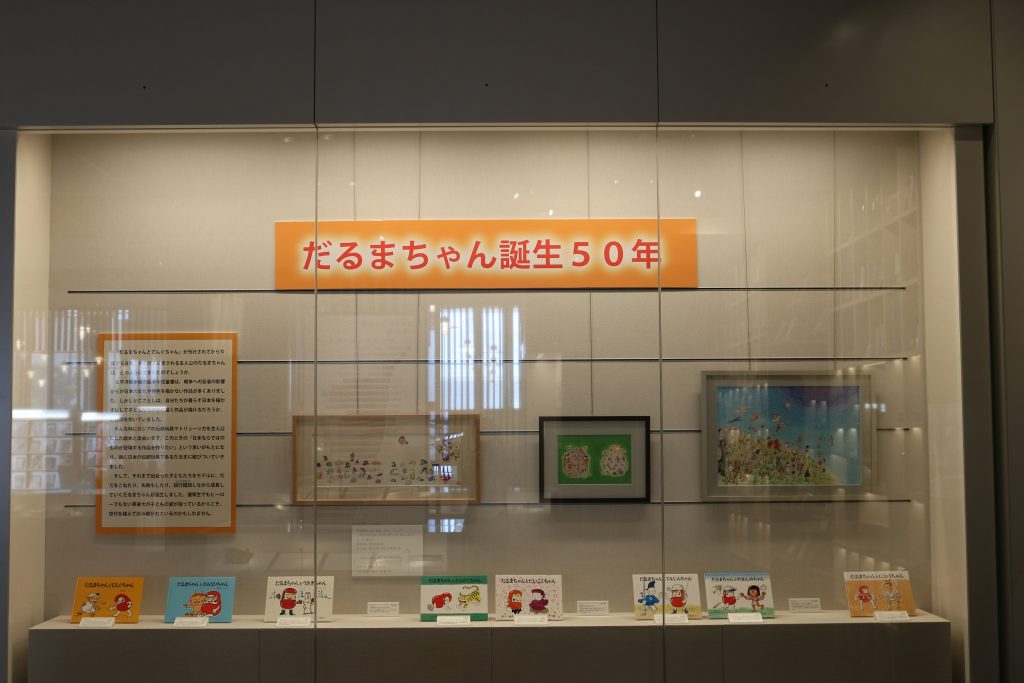

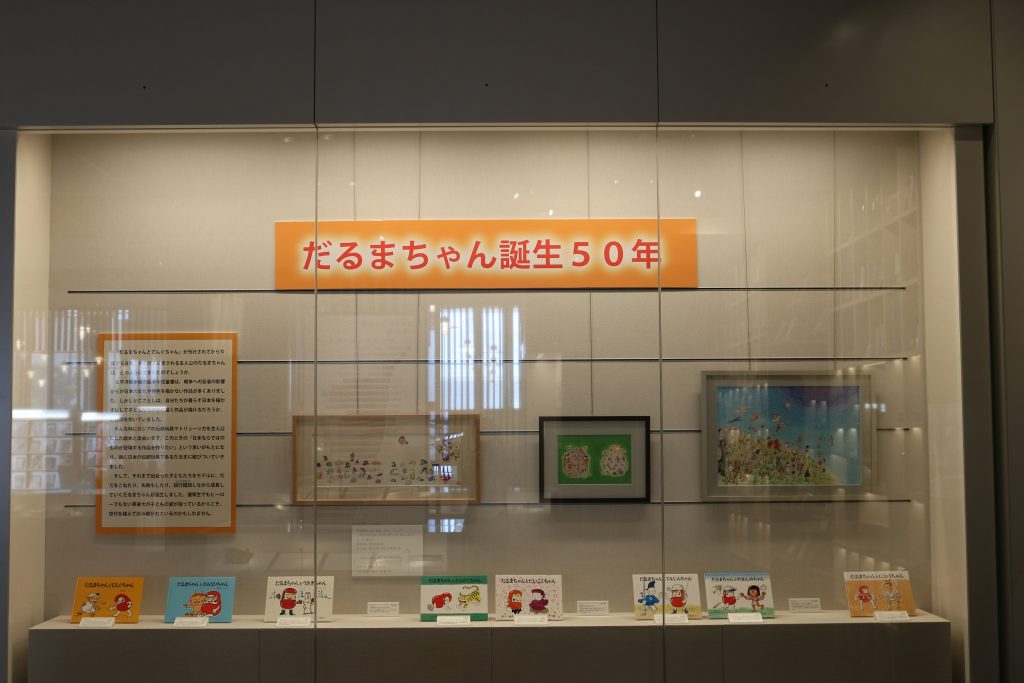

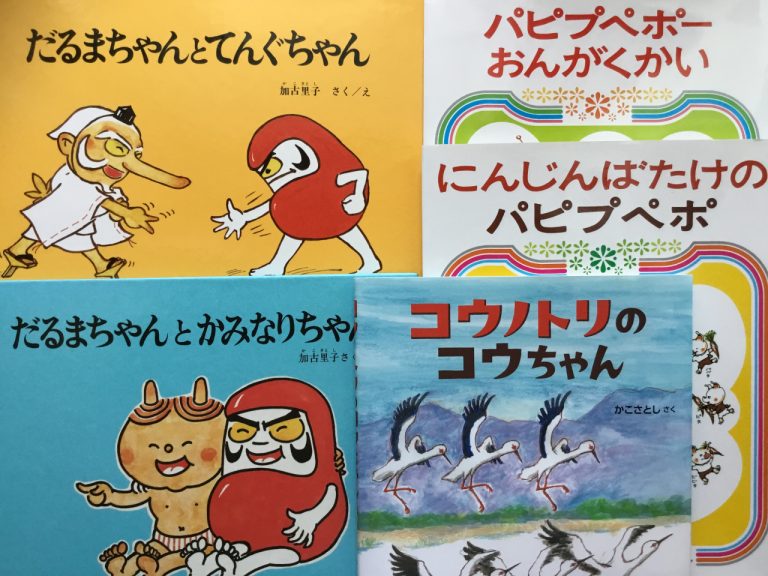

福井市の福井県ふるさと文学館で、だるまちゃん誕生50年を記念してだるまちゃんが描かれた3点の複製画が特別展示された。10月25日までで、8月25日に一部展示替えする。展示の前でだるまちゃんの絵本を読み聞かせする母子の写真とともに掲載。

下の写真は展示の模様。新聞掲載のものではありません。

福井市の福井県ふるさと文学館で、だるまちゃん誕生50年を記念してだるまちゃんが描かれた3点の複製画が特別展示された。10月25日までで、8月25日に一部展示替えする。展示の前でだるまちゃんの絵本を読み聞かせする母子の写真とともに掲載。

下の写真は展示の模様。新聞掲載のものではありません。

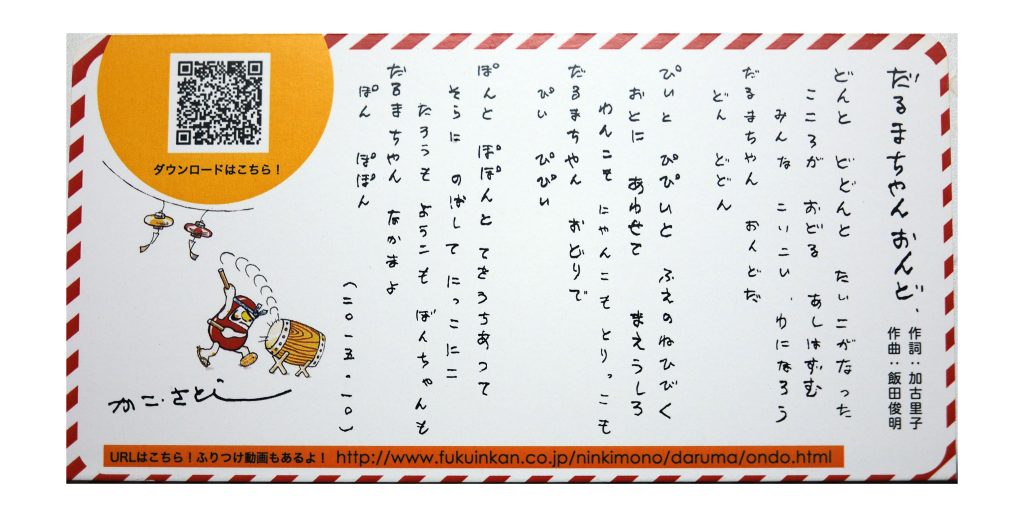

だるまちゃん誕生50周年を記念して作られただるまちゃん音頭。もうお聞きになりましたか。

今年の夏はだるまちゃん音頭で元気いっぱいお過ごし下さい。

振り付け動画は以下(福音館書店サイト)から

http://www.fukuinkan.co.jp/ninkimono/daruma/ondo.html

作詞:加古里子

作曲:飯田俊明

歌:ミネハハ

振り付け:茂山逸平

[絵本のぼうけん]コーナーで「かわ」を紹介。

雨の季節、雨粒、雨から川へ、そして海への旅を絵本で追う。以下をご覧ください。

http://www.asahi.com/and_travel/articles/SDI2017061577891.html

ブルータスのサイトによると、「戦禍を乗り越え東京を舞台に活躍した80歳以上のレジェンドたちによる人生モノローグ」とあります。そんな「錚々たる15人」の一人として加古里子が登場します。皆さまの心に届くメッセージでありますように。

下の自画像は「太陽と光しょくばいものがたり」(2010年偕成社)巻末の著者紹介より

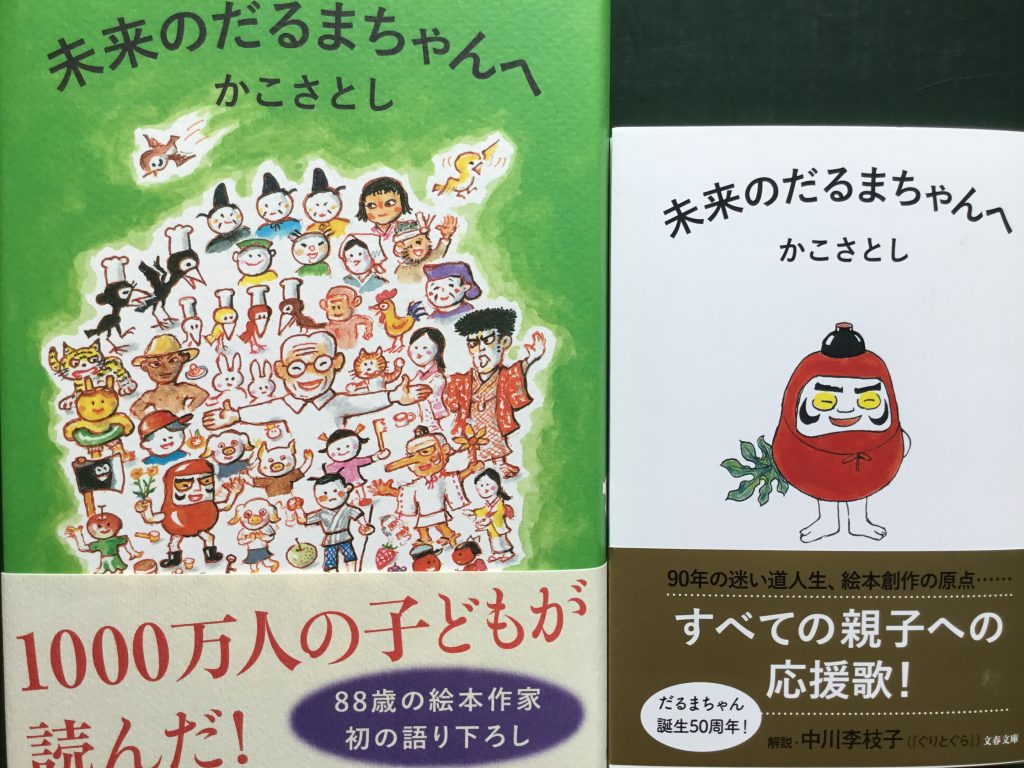

FMラジオ局のJ-waveの「BOOK BAR」一冊入魂で「未来のだるまちゃんへ」(2014年 文藝春秋)が紹介されました。

BOOK BARのサイトURLは以下です。

http://www.j-wave.co.jp/original/bookbar/

「未来のだるまちゃんへ」の紹介のBOOK BARは、以下からもお聴きになれます。

https://www.youtube.com/watch?v=9ncOpsGN_vA

なお、「未来のだるまちゃんへ」(文藝春秋)は、単行本版、文庫本版、電子書籍版があります。

福井県越前市ふるさと絵本館の近くで再整備中の武生(たけふ)中央公園にある広場の名称が発表された。いずれもかこさとしの絵本にちなんだもので設置作業が進む大型遊具の写真とともに報ずる。

https://mainichi.jp/articles/20170607/ddl/k18/010/228000c

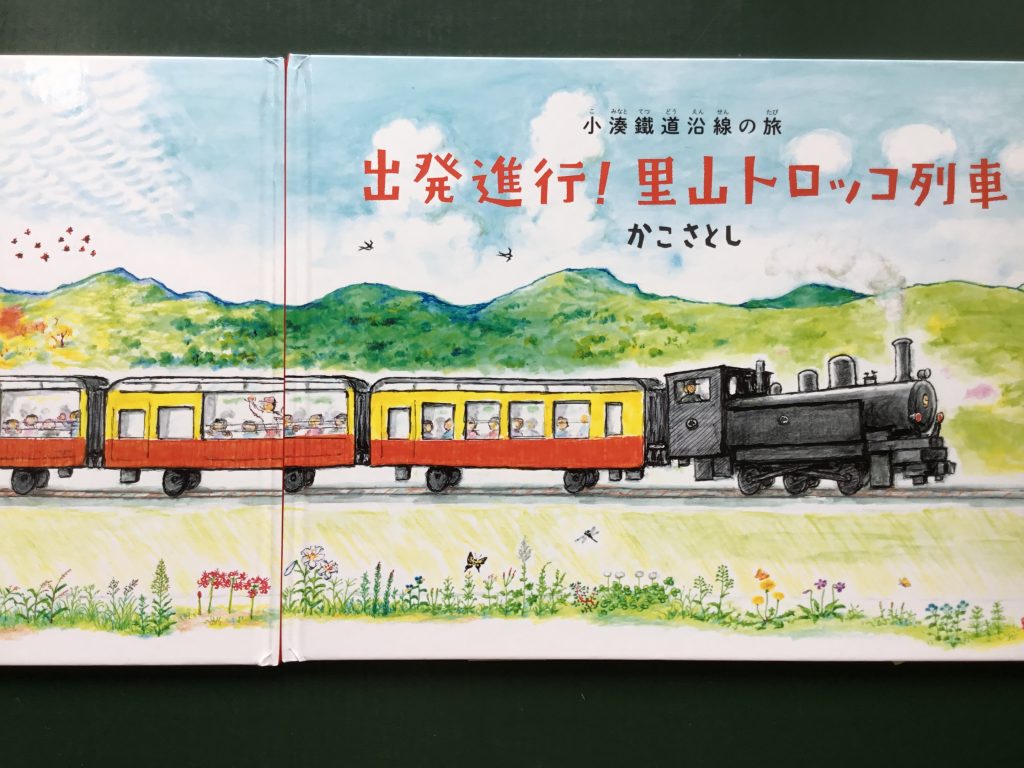

豊かな里山の風景と空気を思う存分楽しめる小湊鐵道のトロッコ列車を描いた「出版進行!里山トロッコ列車」(2016年偕成社)を数々の写真とともに[絵本のぼうけん]コーナーで紹介。以下をご覧下さい。

http://www.asahi.com/and_travel/articles/SDI2017060570171.html

2017年7月号の巻頭大特集は[大人からの絵本 おすすめの300冊]

最新絵本ランキング2017に登場する絵本は皆さまの予想通りでしょうか。[この絵本に出会ったから絵本作家になった] [忘れられない名場面] [大人の名作絵本ガイド]など盛りだくさんです。

越前市は記者会見で整備が進み8月11日に完成式典を行う武生中央公園について広場の名称を発表。奈良俊幸市長の言葉、大型遊具の写真とともに伝える。

以下をご覧下さい。

http://www.yomiuri.co.jp/local/fukui/news/20170603-OYTNT50031.html

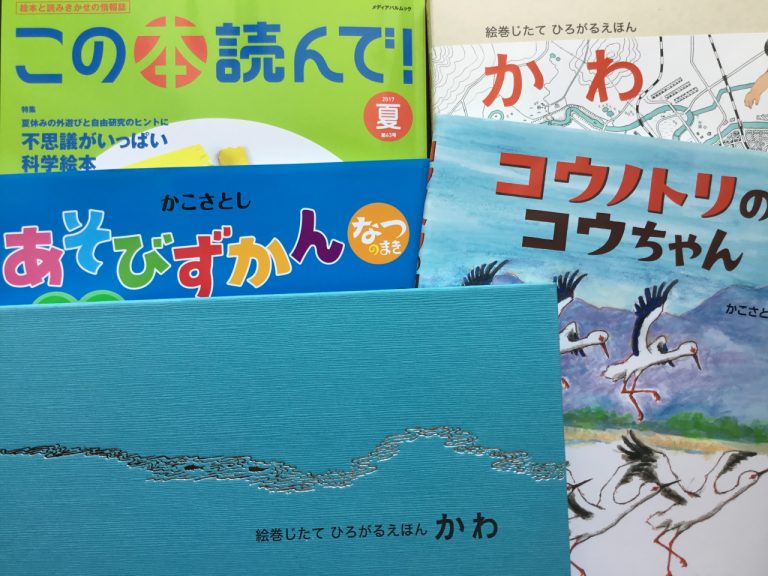

2017年5月29日発売の「この本読んで! 2017年夏号」の特集は、[不思議がいっぱい科学絵本]です。おすすめ科学絵本が紹介されているなかで、自然分野で「絵巻じたて ひろがるえほん かわ」(2016年福音館書店)、また生活分野では「かこさとしあそびずかん なつのまき」(2014年小峰書店)が紹介されています。

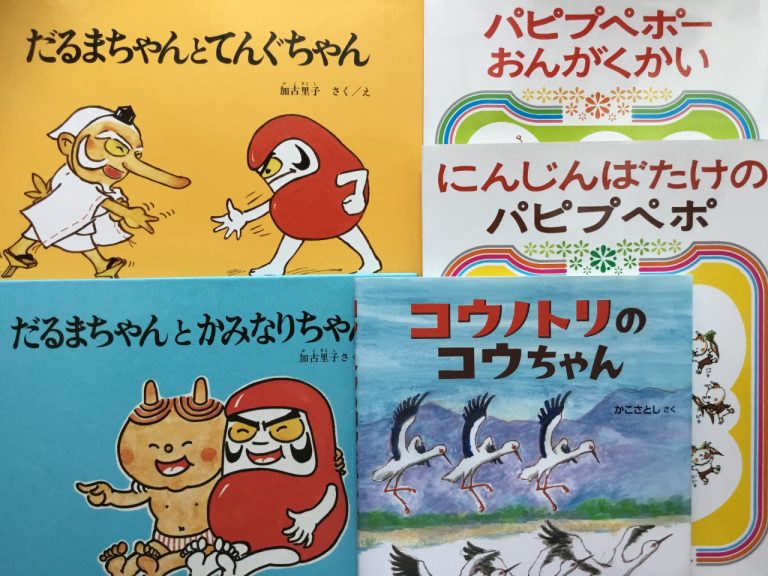

新刊100冊(2016年12月〜17年2月に発売)のコーナーでは「コウノトリのコウちゃん」(2017年小峰書店)が登場しています。