あとがきから

台風シーズンです。渦巻く風とは、台風や竜巻のことで、どうしてそのようなものになるのかをわかりやすく図を駆使して伝えます。

あとがきをご紹介しましょう。

あとがき

(引用はじめ)

空気は、地球上の大部分の生きものにとってとても大切なものなのに、無色透明で、形も重さも感じられないので、その存在を気にせずくらしています。その姿のない空気を気づかせてくれるのは、風の動きです。

かぜによって空気というものの存在を知り、その空気の大事なこと、植物が長い年月かけてようやくこの空気をためてきたことなど、地球や自然をよく知り、その空気を汚したりせぬよう、大切に守るよう願って、この巻を作りました。

(引用おわり)

漢字には全てふりがながあります。

植物によって地球にもたらされた空気です。森林火災や乱開発、異常気象による砂漠化など心配なニュースが後を絶ちません。もし植物がなくなってしまったら。。。?

本書が年齢に応じて、こういったことを考えるきっかけになることを著者は願っていたに違いありません。

尚、2022年9月に新装版が出版されます。

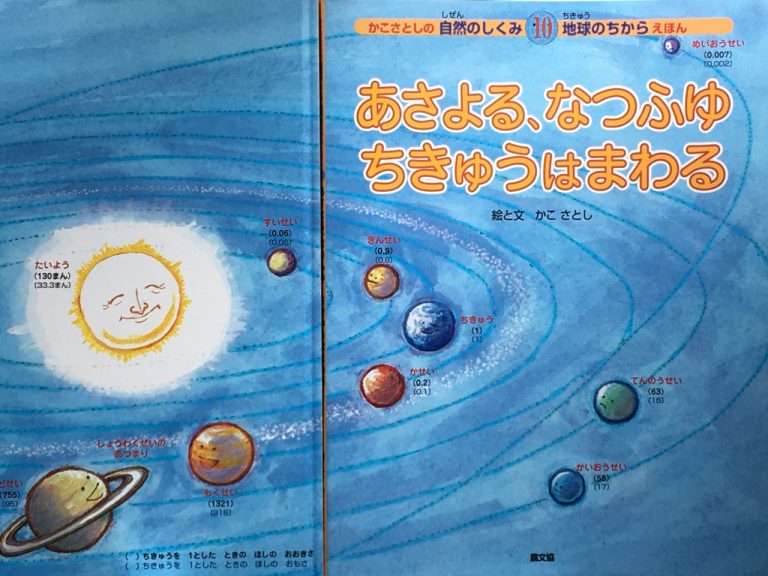

ニュースによると2022年6月29日の午前8時は1.59ミリ秒はやくやってきたそうです。それは人類が1960年代に原子時計で地球の自転速度を測定し始めて以来、もっとも短い1日だったことを意味するとのこと。

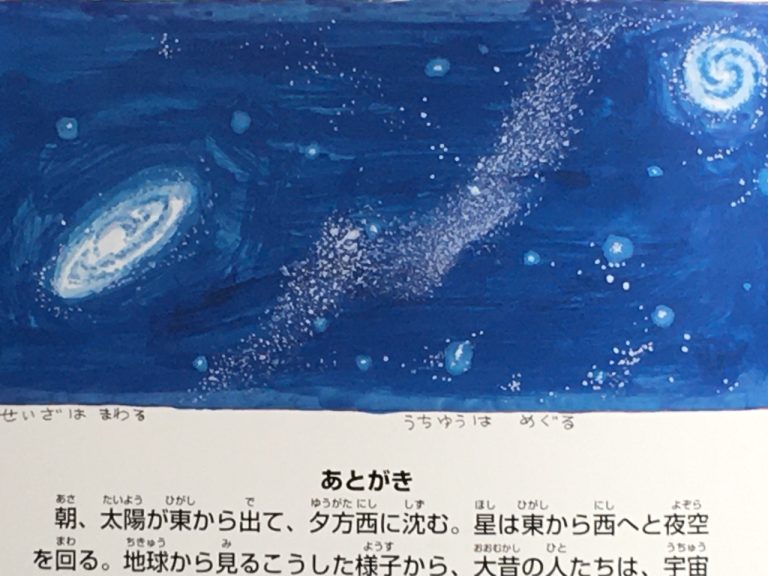

地球の自転、公転、銀河、宇宙のことを小さなお子さんにもわかるように、やさしく、全てひらがなで説明している科学絵本のあとがきをご紹介します。

あとがき

(引用はじめ)

朝、太陽が東から出て、夕方西に沈む。星は東から西へと夜空を回る。地球から見るとこうした様子から、大昔の人たちは、宇宙の姿を思い、地球のまわりを、天にある星が回っていると考えました。「天動説」はその当時のすすんだ考え方でした。

しかし、その後科学が発達し、動いているのは地球であることがわかってきた今でも、小学生の4割が「天動説」と思っているとのことです。

自分の立場だけでなく、他の場から自分の姿を見つめることは「自立」のために、とても大切なことで、大人の方はご自身はもちろん、ぜひ小さい読者にも、このことを教え、導いていただきたく、この巻をつくりました。

(引用おわり)

漢字には全てひらがながふってあります。

ただいま渋谷Bunkamuraで公開中の生命図譜作成の意図に通じる思いがこのあとがきからも伝わってきます。人間という生き物を地球そして宇宙というスケールで見ることの大切さを、空を見上げて、あるいはこの本をよみながら思っていただけたらと思います。

尚、本書は9月28日に農文協より新装版が刊行される予定です。

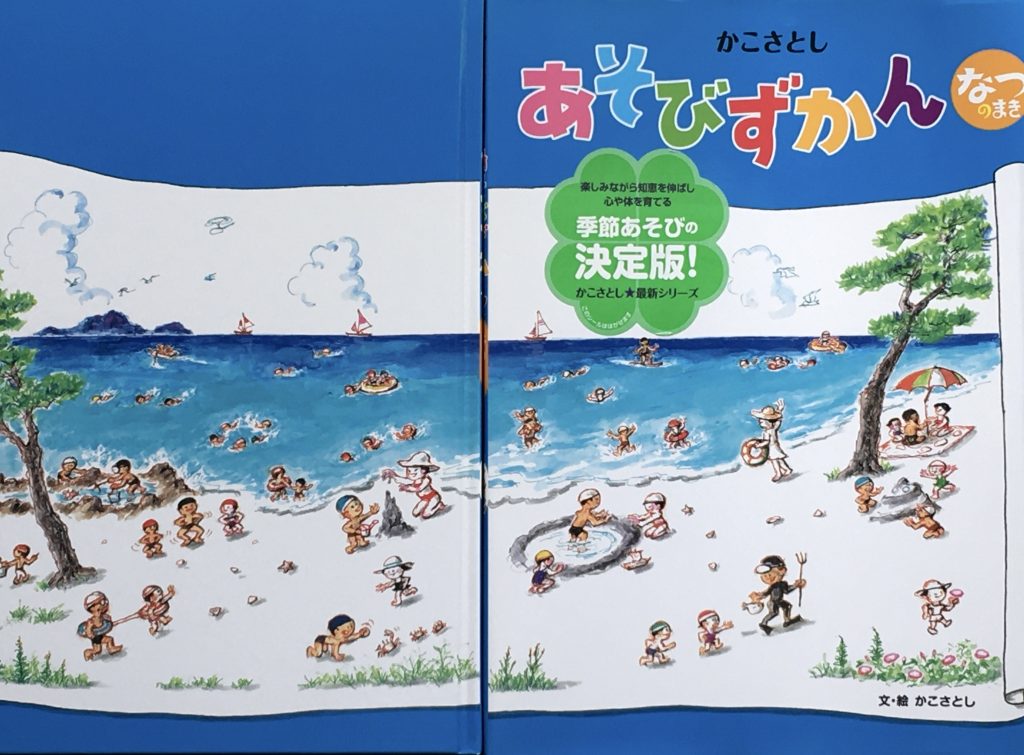

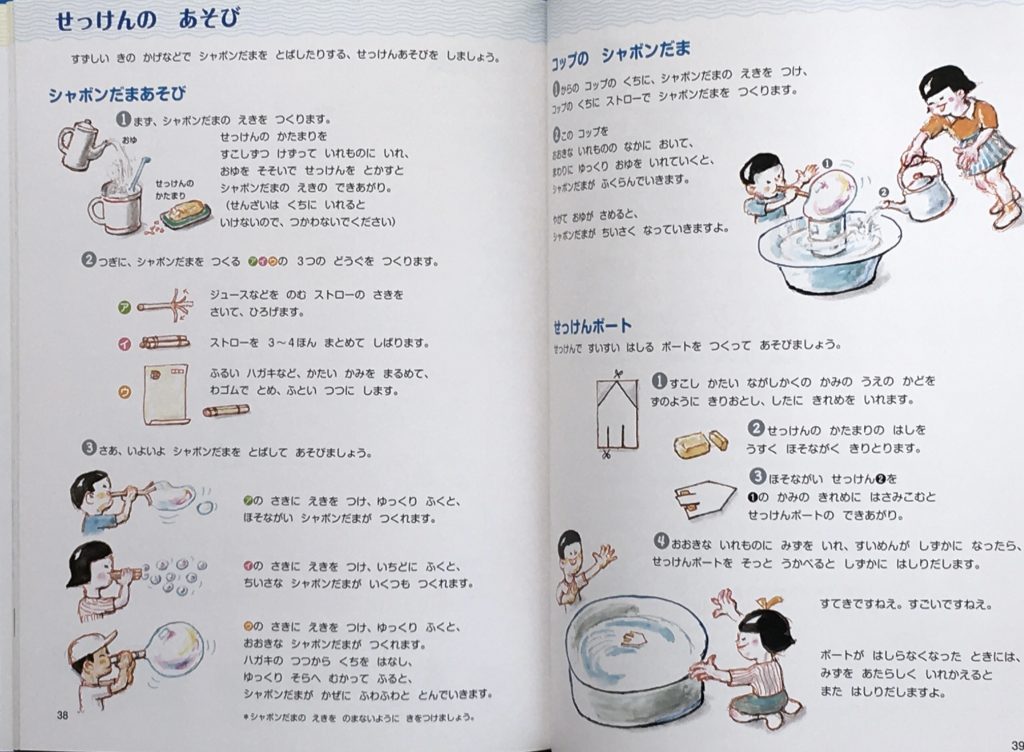

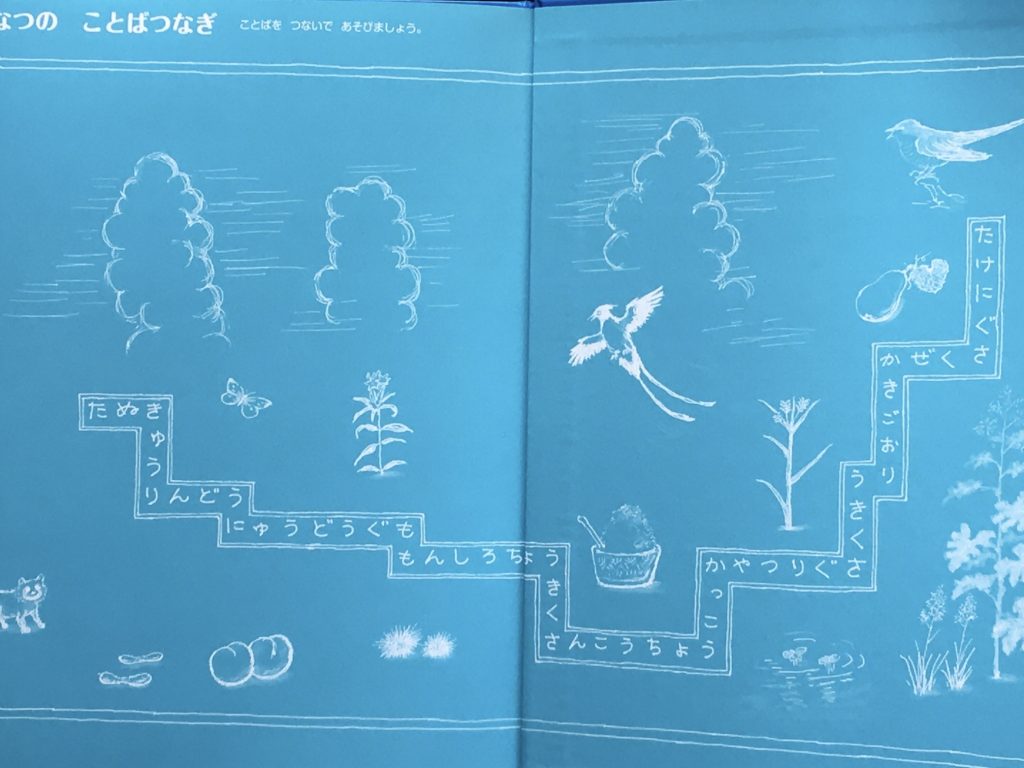

夏休み真っ只中。いつもとは違う遊びをしたいですね。

そんな時のヒントになる本といえば、お子さん向けの『あそびずかん なつのまき』(2014年小峰書店)が紹介されました。

以下でどうぞ。

あそびずかんなつのまき

この本のあとがきをご紹介します。

あとがき

夏は子どもにとって、窮屈な衣服から解放され、自由に行動できるときです。ちょうじかんの直射日光に注意しながら、全身の遊びができるよう配慮していただくとすばらしいせいちょうの季節となるでしょう。

また、海山や郷里などへの旅行の折、いつもの遊び仲間ではない、年齢や言葉や風習の違う出会いがあるかもしれません。こうした種々な交流や経験は、未来に生きる子どものすばらしい糧となります。そうした機会のため、夏の遊びをおおいに活用されるようおすすめいたします。

(本文の漢字には全てかながふってあります。)

コロナ禍で遠くまで出かけるのが難しいのですが、いつもの公園で、おうちキャンプで、新しい遊びに挑戦するのはいかがでしょうか。

この本の中に入って空想虫取りとか、空想バードウオッチングなんていうのは?絵描きじゃんけんも面白いですよ。存分にお楽しみください。

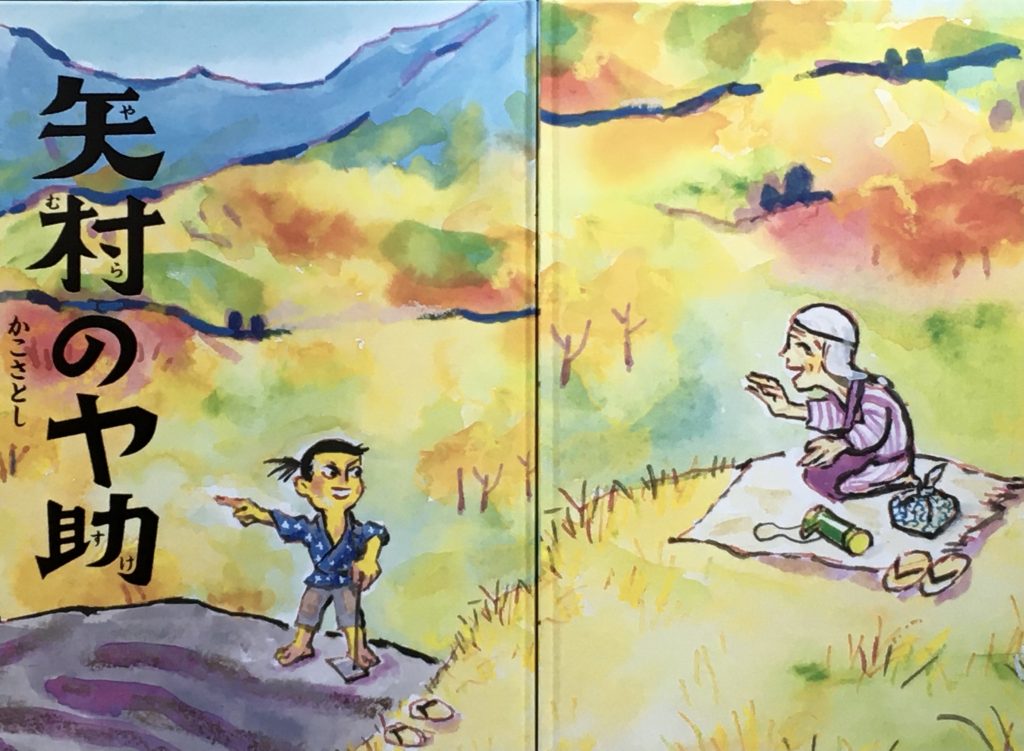

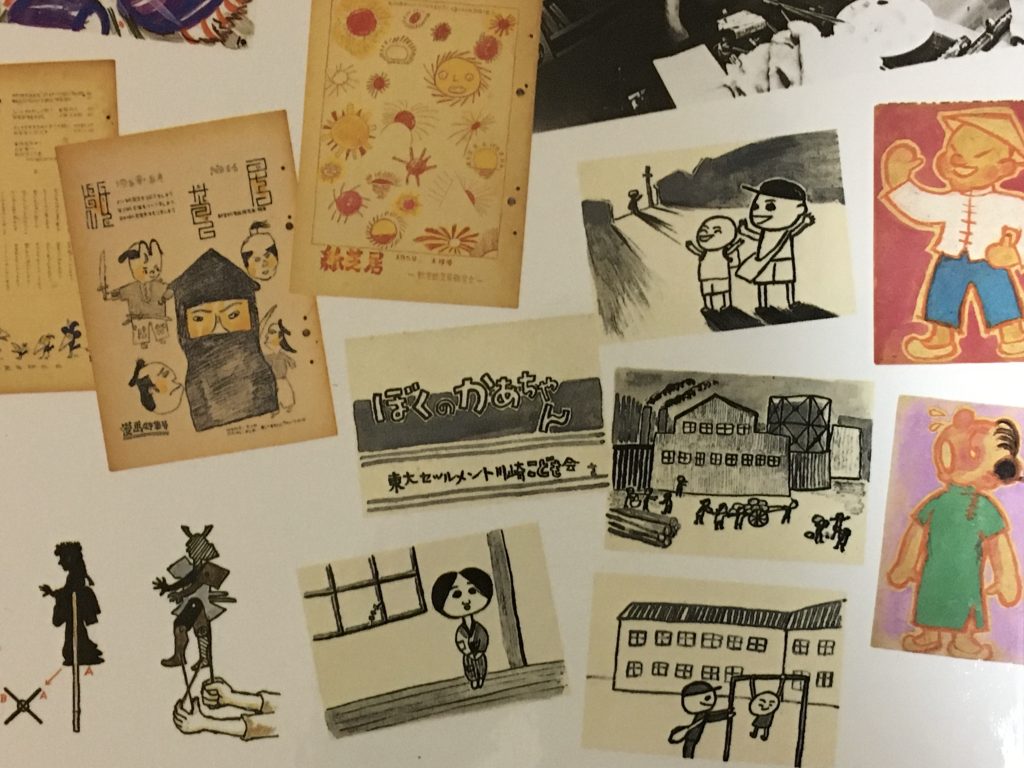

あとがき

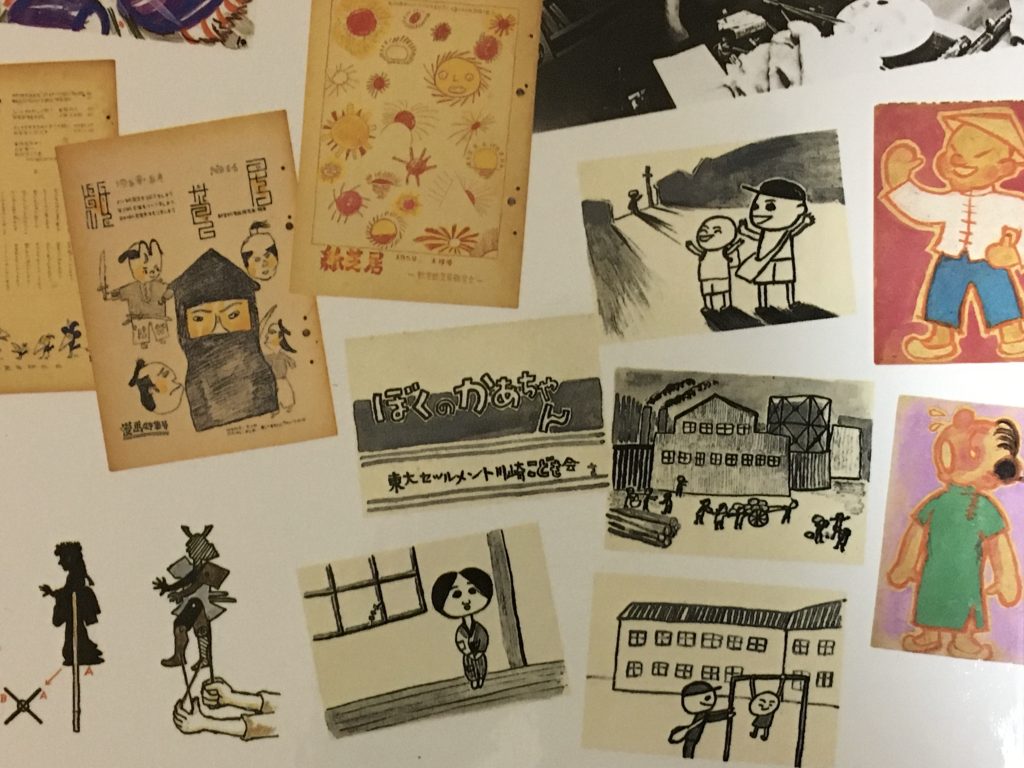

この作の源は、山国に伝わる鳥獣婚姻話の一つを1955年、当時流布していた「鶴女房話」にあきたらなかった私が、当時かかわっていた子ども会で話したのが始まりです。鶴は往時から上品高な鳥の代表で、裏切りで別れる女性と金に目がくらんだ男の題材は子供には不適で、庶民的な山鳥と前向きに生きようとする男女の姿の方が、子供たちにふさわしいと思ったからです。

それまでの絵画指導や紙芝居の私の活動と異なり、素話の形で終えた時、2人のおてんばから「山鳥さん返して」と泣かれたことと、後に東大教育学部教授となった仲間のエス君が「お話もやるんですネ」とめずらしくおセジをいってくれたことが、印象として残っています。

その後1978年、偕成社から語り絵本シリーズの1冊として出版、さらに1994年、上障害児福祉財団から音楽CD付紙芝居として、全国の施設に送られました。

野人門外漢である私が、今日まで子ども関係のお手伝いを続けられたのは、前述の子どもたちや同じ志の友人同僚、そして出版、福祉の専門家の方々の励ましやご援助の賜物なので、老骨米寿の期に、報恩感謝の微意をこめ、前述紙芝居を基底にこの絵本を製作致しました。印刷出版の実務に関しては関しては偕成社の御許しと御力を得て、全国公共図書館に贈らせていただき、全国の皆様への挨拶とする次第です。

(本文は縦書きです)

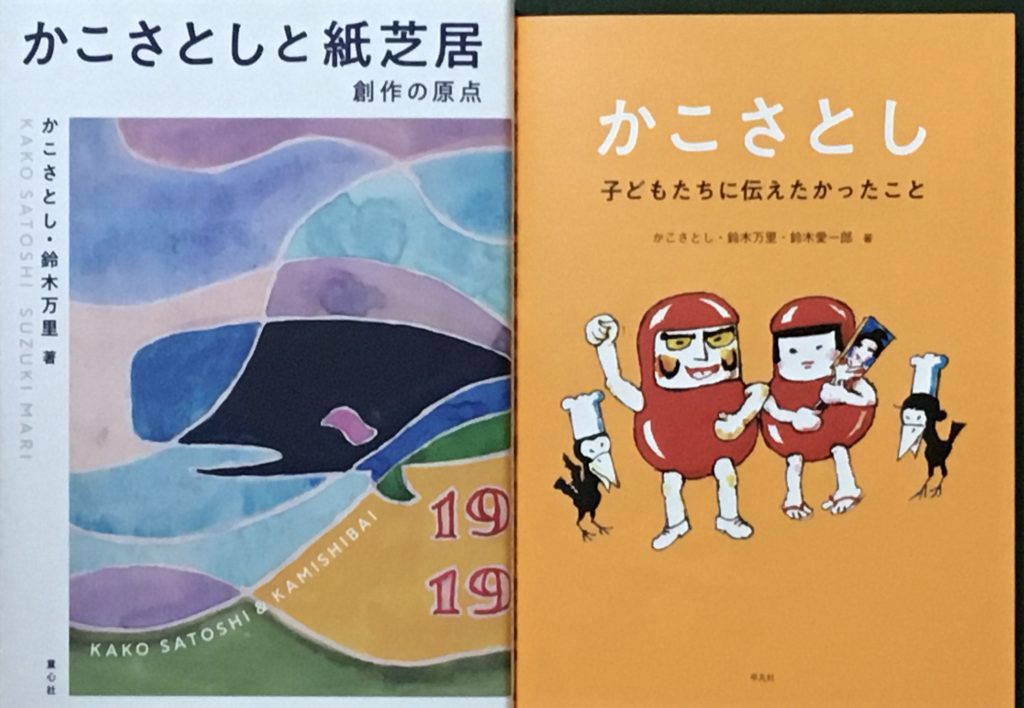

上記にあるようにこの本は全国の公立図書館への寄贈を目的として、かこの米寿記念に出版されたものです。図書館でお読みいただければ幸いです。この紙芝居のあらすじや解説は『かこさとしと紙芝居 創作の原点』(2021年童心社)や『かこさとし 子どもたちに伝えたかったこと』(2022年平凡社 )にありますが、現在Bunkamuraに開催中の「かこさとし展」で原画を展示中です。1枚だけですが、「ヤ助」とばれる理由がわかる迫力のある絵を是非ご鑑賞ください。

(1999年福音館書店)

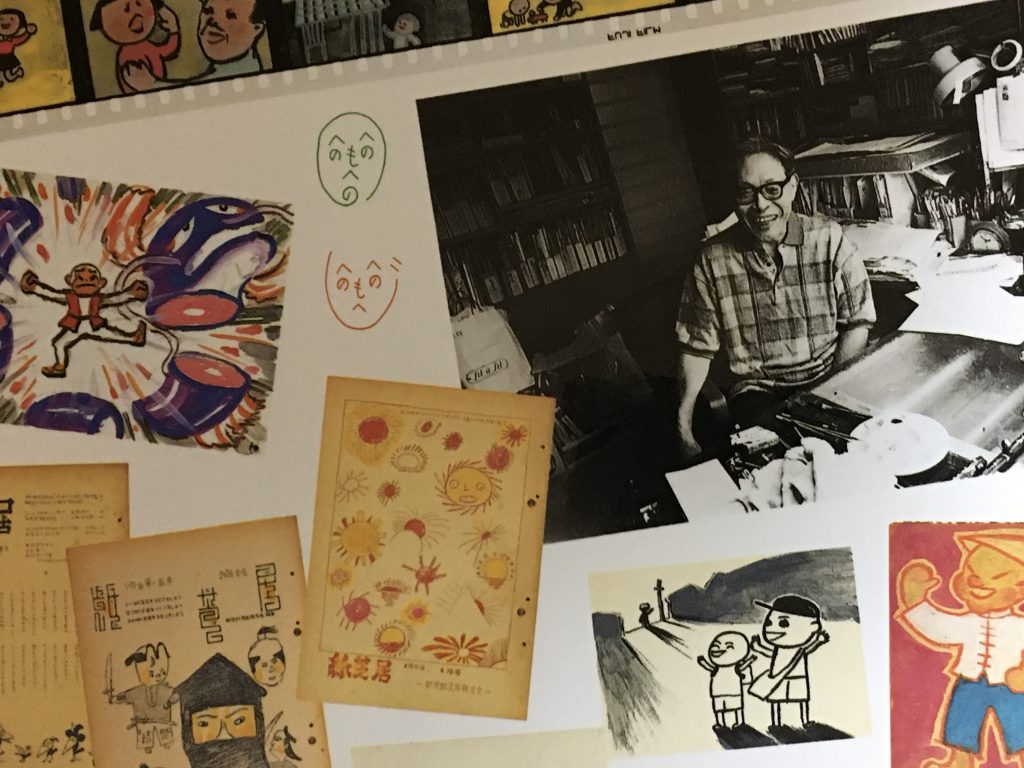

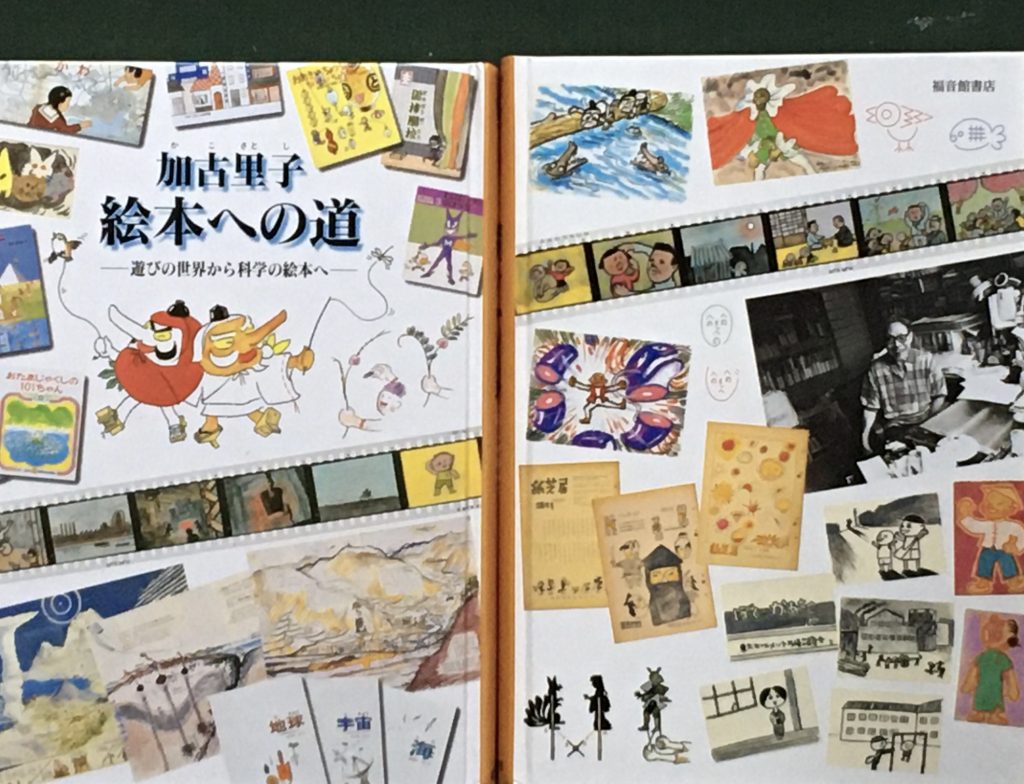

そして今度、そんなお前の誤りだらけの過去と思い迷った来歴をまとめてみないかと言う申し出をいただきました。若い頃私が夢見ていた絵本の世界を、最初に現実のものにしてくださった出版社が、再び老人の思いを叶えてやろうというのです。あまりに過分な申し出に恐縮、ご辞退申し上げたのに、原稿を書かなくても、テープでおこして「聞き書き」の内容をワープロで打ち出すのでそれを点検すれば良いからと退路を絶たれ、遠路茅屋までこられて、どうぞ気楽に思いつくまま話してくださいと上手に誘い、聞き手が少なくてはと数人連れ立ってこられたりすること十数回、三年の長きに及んだ結果、順序系統だった「絵本塾講義録」になったと言うわけです。せっかくお読みくださる参考にと、資料現物を極力揃えるようしましたが、一部紛失忘却でお目にかけることができなかったのが唯一の心残りです。

(本文は縦書きです)

願わくば、私のごとき誤りを繰り返すことなく、そして眠れぬ夜を何度も迎えても達してなかった真実といる彼岸を、どうぞ読者の清新な力と広い心で取得し凌駕していただきた祈念し、感謝を込めてあとがきとします。

一九九九年三月

(1999年福音館書店)

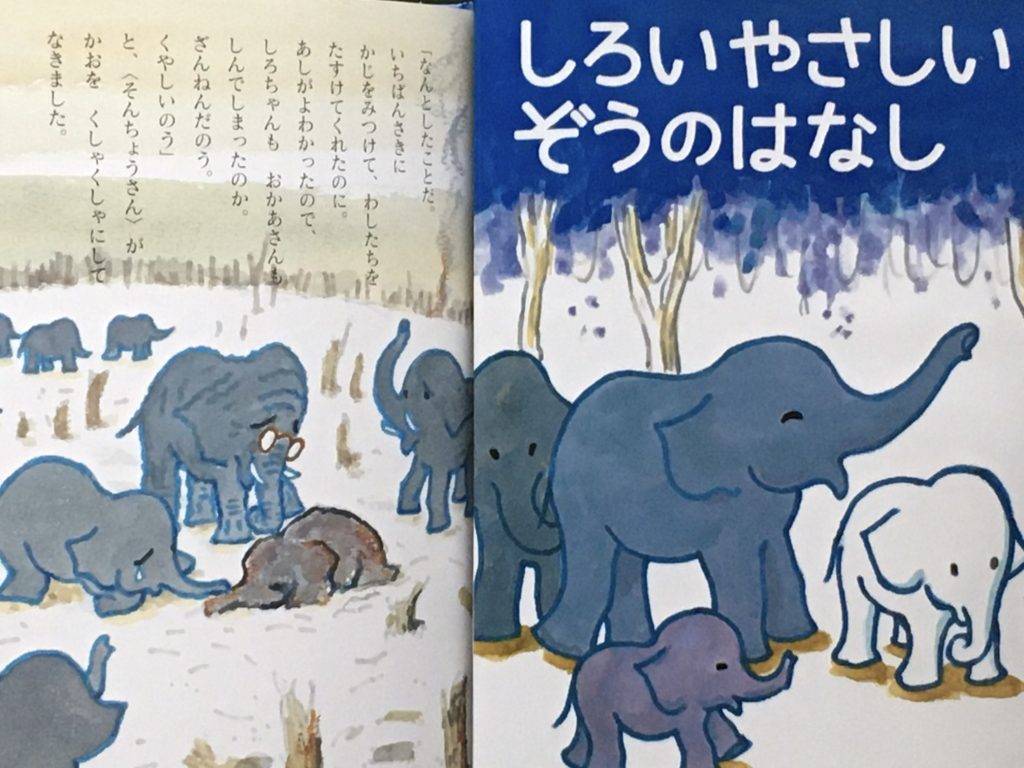

こうした中、私がよく受ける事は、何故お前はこうした(変わった、或いは余計な)仕事(というか活動)をするのか?と言うと質問です。不徳の至り、第一の誤りから発し、次々誤りを重ね余計なことをするに至ったいきさつは前記のごとくですが、もし最初の過ちを犯さなかったとしても、当然何故自分は生きているのか、生きようとするのか、裏返せば何を生きがいとし、何のために死を甘受するのかを、一人前の自立した人間となる関門、成人の通過儀礼として、青年期には求めたことでしょう。他の方々はそんなそぶりはを外にも少しも漏らさず、それぞれ自ら決めた道を着々進んでおられるのに、もはや老人というより化石人に近いのに、今なお青臭い迷いや追求にあけくれているのは、我ながら進歩のない限りです。しかもそんな私に対し、有り難い事に多くの方々、特に子どもさん達から、日々お便りや励ましを頂きます。私の目標の一つ「人間幼少期の綜合把握」のために伝承遊びを蒐集する間、子ども達から多くの示唆と教訓を得てきましたが、さらに私の作品を読まれた子どもさんから、かわいい絵や覚えたての大きな字で、直接いただく感想やご意見は、作者冥利につきる以上に、月にに何度も落ち込むユウウツ期の私を救ってくれる天使となっています。たとえば「やさいのおんなのひとがつれているばったが、こいぬのようでおもしろい。かってみたい」とか「ぞうのおかあさんがしぬところで、いつもなみだがでます。とてもかなしくて、だからすきで、なんどもよんでもらいます」「うみのことは、まだよくわかっていないとかいてありますが、このほんはずいぶんまえにかいたので、いまではけんきゅうがすすんで、みんなわかるようになりましたか」という率直な、私の子心底にひびくお便りはくじけそうになる私を支え、力を与えて下さる糧となってきました。

(本文は縦書き、その4に続きます)

(1999年福音館書店)

第三の過ちは、戦争で死ぬべかりし生命を残してもらい、親や妻子に人としてなすべき最小事をした残余の時間をおよそ四万時間と算定したことです。早い話が第一の誤りに二十年を使い、第二の間違った計画準備に二五年で、合計四五年間を費やしたものの、以後二十年生きることができれば一日八時間年二千時間だから四万と言う時間がこれまで受けた社会や人々への恩返しに使えるだろうと考えたのです。四万時間は相当雑な余裕のある計算であるし、私自身人並みに遊び、騒ぎ、楽しむのが好きなタチで、催しをやるとなれば徹夜してお手伝いしたり、美人に誘われれば喜んでお茶のお相手をするのが、前記四万時間に食いこんだ時は、必ずどこかで取り戻すようにしてきたはずなのに、とうに四万時間を使い果たし、しかもさらに10年近く延長して長生きさせてもらっているのに、微々たる事しかできていない体たらくです。これではこの先、何万時間生かしてもらっても到底ダメではないか。優れた才を惜しまれながら死んでいった友人や先人に比しベンベンと長らえ時間を空費している重大な誤りであるのは明白です。

(本文は縦書き、その3に続きます)

(1999年福音館書店)

この本は福音館書店の編集部のご質問にお答えする形で、かこが語ったものを基に構成されています。

月に1回か2回の頻度で編集部の方々が時に三人、ある時はもっと大勢で聞き役として、かこを訪ねてくださりその回数は、とても十回では収まらないものだったと記憶しています。

次回の質問はこんな内容でということをあらかじめ聞いて、かこは説明のための絵や図などを用意して熱く語っていたようです。1997年かこが70歳を迎える前後ではなかったかと思います。私が夕方帰宅するとそのインタビューが終わったばかりで声をからしたかこが、熱弁の余韻が残る雰囲気で話していたことを覚えています。

「大きな誤りと感謝」と題する長いあとがきには、かこ自らの言葉でその人生を振り返り本作りに込めた強い気持ちが語られていますので、4回にわけてご紹介致します。尚、本文は縦書きです。

作者あとがき「大きな誤りと感謝」

思い違い判断ミスは、それこそ日常数え切れないけれど、恥ずかしいことに私はこれまで重大な過誤を、三つしてきました。

その第一は少年時代、軍人を志し一途に心身を鍛え、勉学にはげんだと言う誤りです。家庭の状況や時代の流れに託するのは、卑怯暗愚の至りで、幸か不幸か近視が進み、受験もできず、軍人の学校に入学できず敗戦となったため、禍根を拡大しないですんだものの、世界を見る力のなさと勉強不足は、痛烈な反省と慚愧となって残りました。時折訪れるアジア各国でのご挨拶は、まず私のこのお詫びと反省で始まるのを常としています。

第二の誤りは、この第一の過ちを取り戻す滅罪の計画を探り、その実現には周囲への依存はもちろん、家族に困惑をかけぬこと、換言すれば個人的秘事として処理しようとしたことです。はじめ漠としていた悔悟の計画は、やはり自分の性格に合う、自分の力の及ぶものでなければと気づき、親をすてる勇気もないので、生存中は親孝行のまねをし、優良社員でなかったものの進んで楽しく勤務しながら、密かに計画の具体案をねり、やがて文化・教育・科学・社会の分野にまたがる約二百項目の目標にしぼってゆきました。そして対処するのに必要な基礎知識と総合判断力を身につける修行として、演劇をはじめとする実技実践と学習補強ができるよう生活姿勢を変え、集めた情報文献と実施装備の倉庫兼工場として自宅建設を目指し、資料分析と実験処理の工作企画場として床下から天井裏に至る改造改修を、前述した方針でゆっくり無理せず実行してきたと思っていたのに、幼少の子供たちからは「これまで一度も遊んでもらった事ないもん」と家事にうとかった点をまんまと見抜かれていた上、数年前に点検したら、目標項目の半分もまだ実現しない有り様でした。達成できぬ計画を立てた無知無謀無為の過ちとなって、再び悔悟に追いたてられている所です。

(その2に続きます)

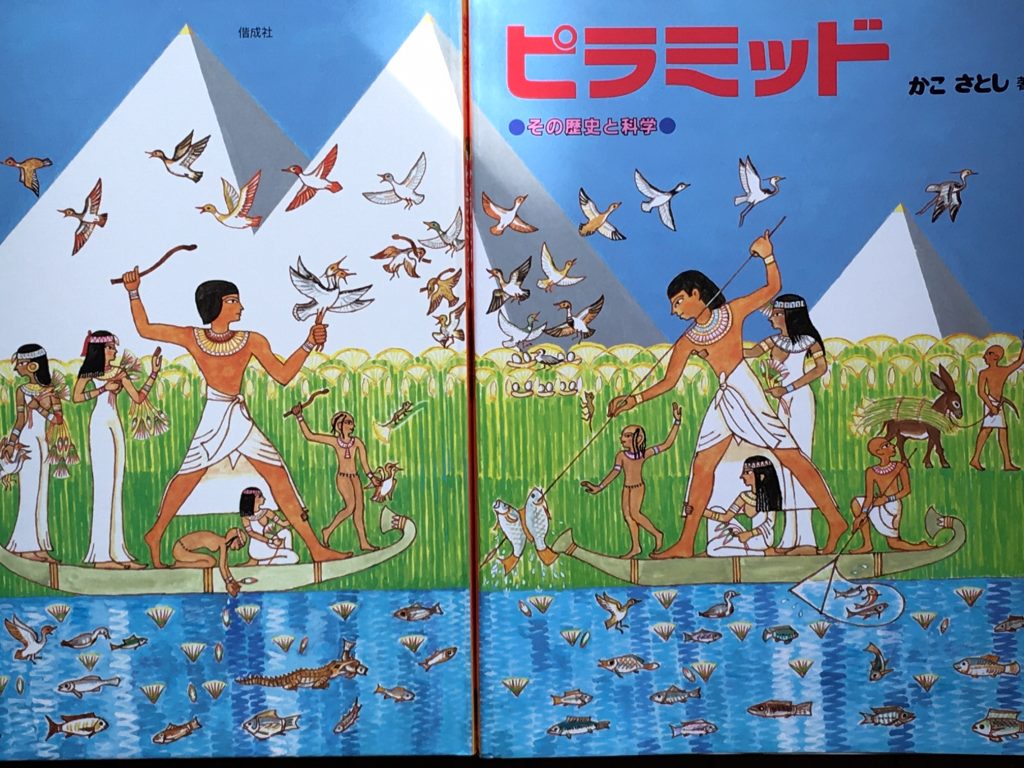

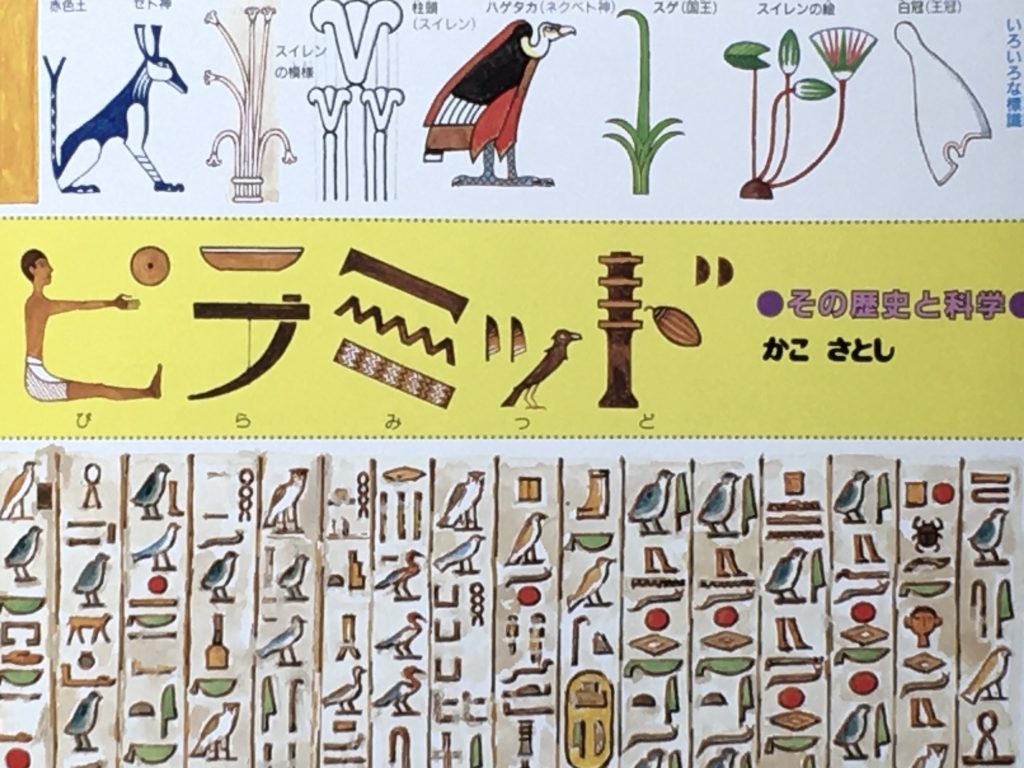

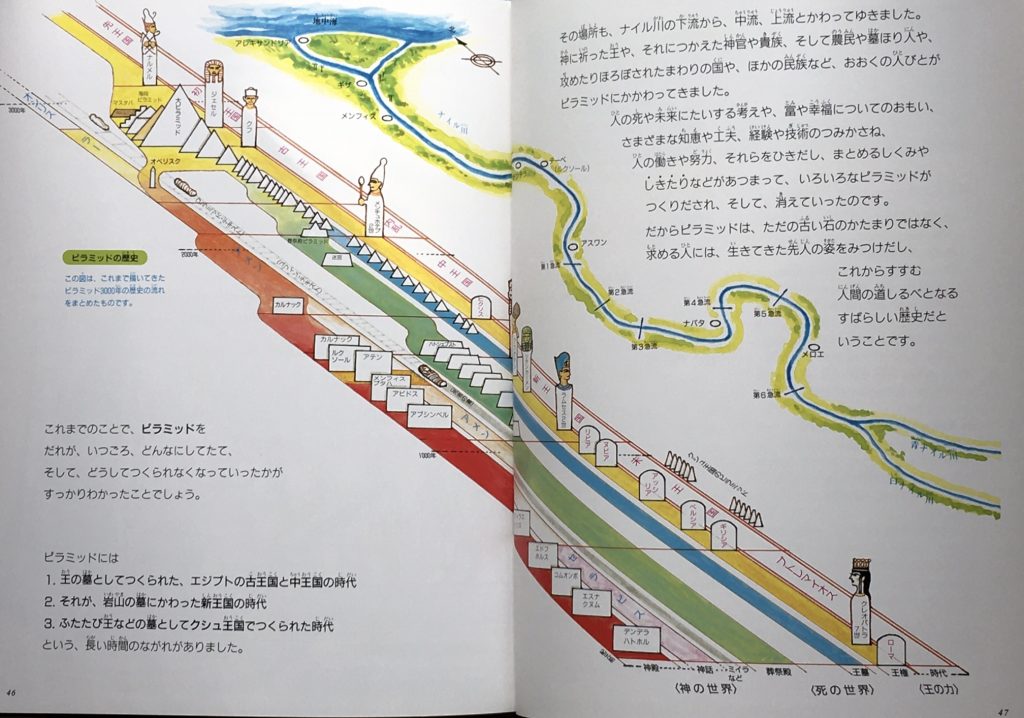

ある日夕食が終わろうという時に、かこが突然「エジプトに行きたいのだが」と話し始めました。その理由を聞かないうちに即座に家族全員が「是非行ったらいい!」その理由は「ピラミッドを自分の目で確認しておきたい」とのことで、それなら尚更急ぐべしと、あっというまに機上の人となりました。

こうして向かったギザのピラミッドの前で撮影した写真が「あとがき」に掲載されています。

かこの本の作り方は、インターネットを個人が現在のように日常に使う前の時代でもありますし、先ず徹底的に書物で調べ、疑問点は専門家に問い、長い時間をかけて推敲して、近い場所ならその途中で取材をしていました。『ピラミッド』の場合は最後に確認として現地を訪れるということだったと思います。

それでは、「あとがき」をどうぞ。

あとがき

(引用はじめ)

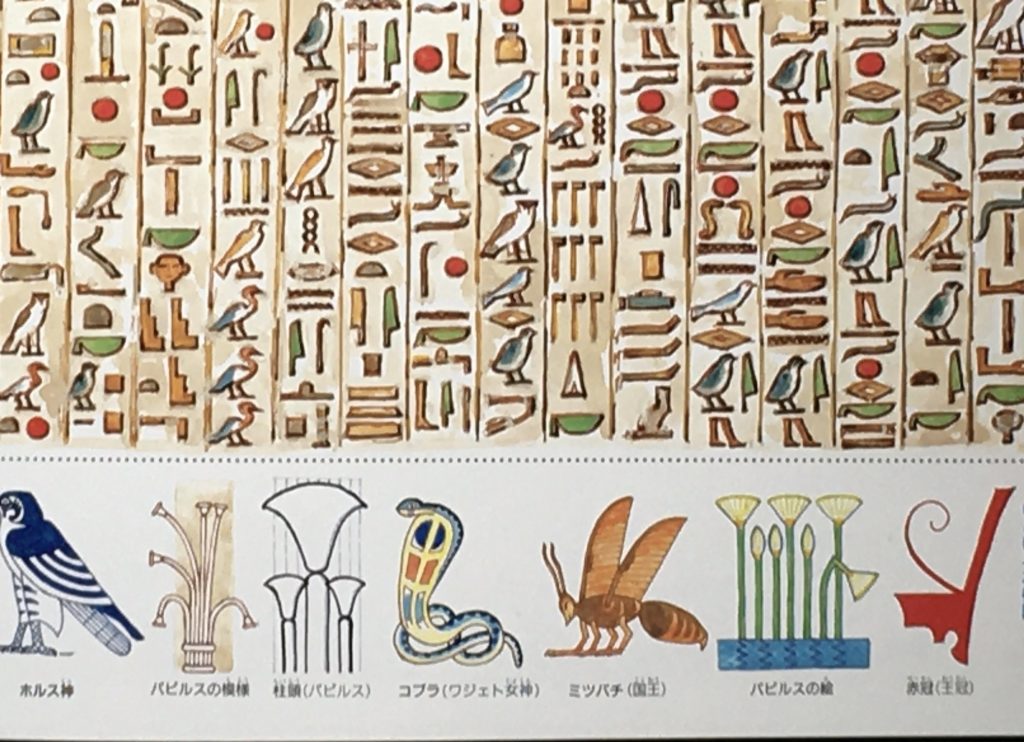

すでに多くの類書がある中で、私はこの本に込めた願いは次の3つです。

1 )総合的に真実を描きたい。

同じものは存在しないといわれる複雑なピラミッドの解説に、従来簡潔のためと称して、重要な点を無視したり、巧みな想像物で代用した書が横行していました。しかし、いかに困難でも、その錯綜変貌の中に秘められた真実を、何よりも尊重したいと考えました。そのため土木・建築・地理・気象などを含めた総合的な、真正面からの接近と描写に努力したということです。

2)謎ではなく生きた歴史としてとらえたい。

例えば大ピラミッドのばあい、その記述は、外見や規模、配置等に終始して、完成までの記録や資料がないため、建造の目的や方法が「謎」とされているのが常でしたが、これは、とても残念でまずいことだと思います。

以前の資料が欠如しているなら、その後その地の人々は、どう考え、どう対処してきたか、保存や伝承や後輩の状況を検証すること、すなわち沈黙の考古学だけではなく、民族風習や閨閥関係、大衆心理など、生きた人間の視点を含めた歴史によって、五千年前の人たちがしっかり持っていた考えに、私たちが同じように、はっきりと思いいたるよう試みたいということです。

3)固い考えを排し、意味あるものとしたい。

ピラミッドというと今なお、世界最古とか七不思議、古代人がこんなこともしたとか、あるいは人民を苦役かりたてた暴虐の帝王の代表とか、逆に卓越した統一国家組織の模範というような、偏った浅薄な立脚点で論じられていました。

しかし、そうした読者に何の関係も持たない「教科書」ではなくて、日本では縄文時代のはるかな昔、私たちの人類の祖先が、ナイル川の流域で築き上げた文化と文明の中に、現在の私たちが汲みとり、未来に受けつぎ発展する要素を明示して、現在のわたしたち自身に意義のある本とするよう努めました。

おもえば1949年の夏、「ピラミッド建設譜」という影絵脚本を書いて以来、ひそかに遅々と重ねてきた古代エジプトへの思いが、今回東海大学鈴木八司、宮城女学院女子大学矢島文夫先生の監修と、早稲田大学吉村作治先生のご指導によって、皆様にお目にかけられるようになったことを御報告し、御礼といたします。

(引用おわり)

本文の漢字には全てふりがながあります。

上は、ピラミッドの歴史とナイル川流域の地図で、この本のまとめをしている場面です。

その最後には「求める人には、生きてきた先人の姿を見つけだし、これからすすみ人間の道しるべとなるすばらしい歴史だということです。」とあります。

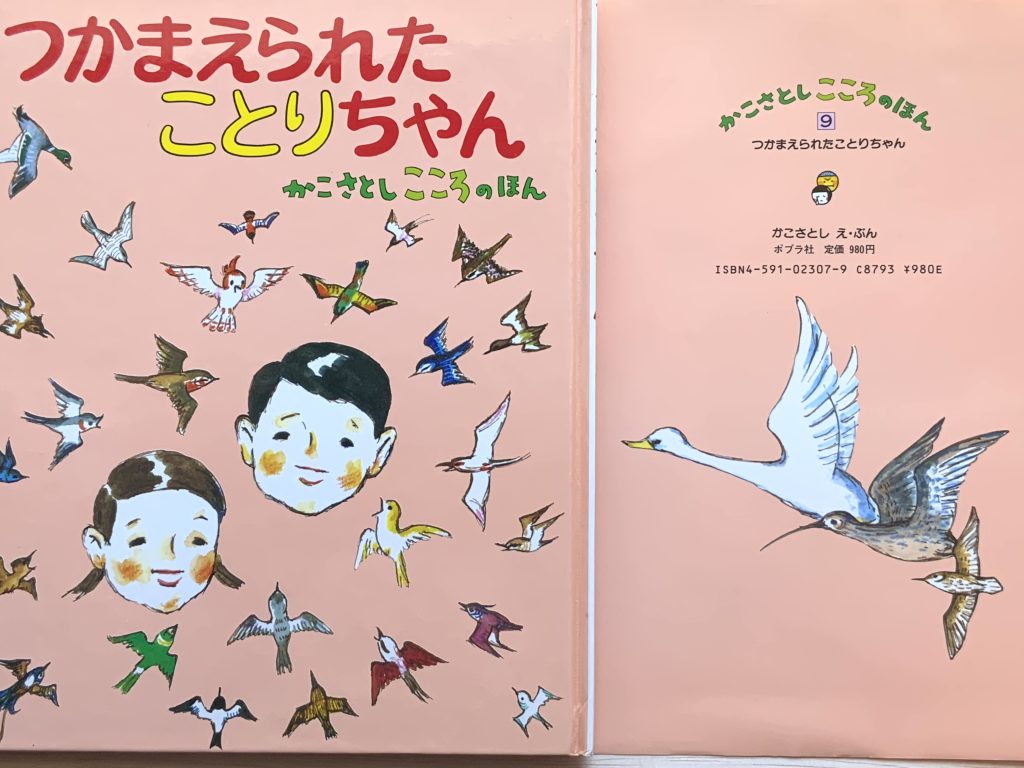

日本では5月10日から愛鳥週間だそうです。

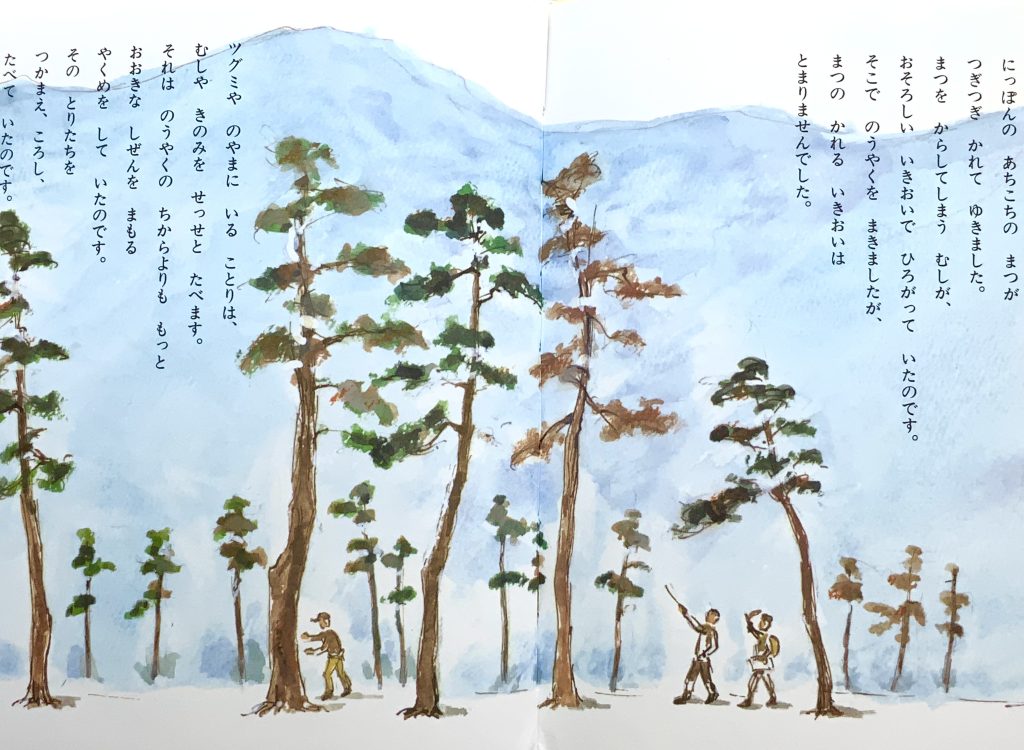

かつて霞網という方法でツグミなどの野鳥を捕獲して食用などにしていました。現在では霞網を持っていること自体が違法だそうですが、本作ではまだその法律がない時代、そのやり方に疑問をいだき書かれた作品で、こころのほんシリーズ9冊の最後の巻です。

霞網は無くなっても、木の伐採など、それと同根の問題は大小色々なところにあるように思えてなりません。

あとがき

(引用はじめ)

自然の素晴らしさに人はよく感動します。しかしその美しい景観や地域が、ひとたび「金もうけ」になるとわかるや、どんなに貴重なところでものこらずズタズタになってしまう例を、これまでたくさん見てきました。心ある人びとが熱心にその非を説明し、正しく考えてもらうよう求めても、法律の目をくぐり、監視の手をくぐって、ときにはおどしや暴力をふるって「金もうけ」につき進む例を、ツグミで知っていただきたいと思いました。

まだ自然の仕組みや動植物の生態がよく分かっていなかった昔より、科学や技術の発達した現在や、文明が進んだ国の方が、ひどくなっているのはどうしてでしょうか。こうした「金もうけ」に対しては「おかね」でしか対抗できないというのはどうしてなのでしょうか。

「金もうけ」のためなら、かえることができない大切なものも次々に壊していく状況が、もっとも大きく子どもの心を暗くし、教育を荒廃させてゆくことを、私たちは知っておかなければなりません。

(引用おわり)

本文は縦書きで、漢字にはふりがながあります。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る