あとがきから

おやつは大人にとっても楽しみですが、特に成長期の子どもには大切なものです。

2025年1月8日の福井新聞「越山若水」では、おやつと言われる由来や大人にとっても「大事な時間」として棋士やスポーツ選手のおやつに触れながら、越前市ふるさと絵本館で展示中の「みんな大好き!おやつ」で紹介している加古のふるさとのおやつの思い出を伝え「古里のだんらん」を思い起こさせるとしています。

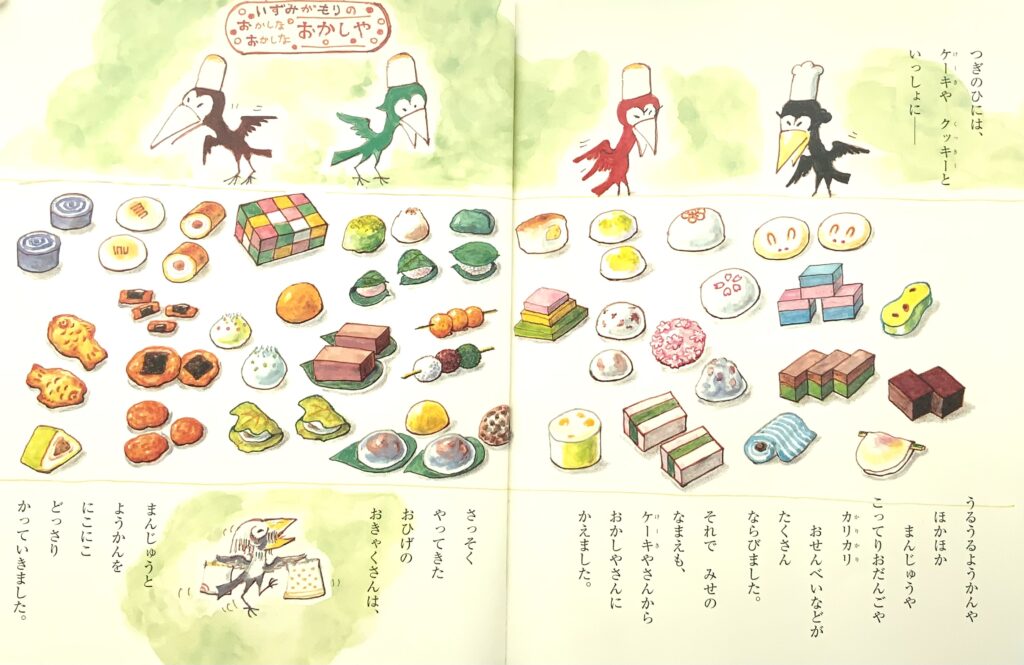

上の絵は『からすのおかしやさん』(2013年偕成社)、洋風のお菓子だけでなく、「ようかんか まんじゅうなんかが ほしいのう」というしろいひげおじいさんのリクエストにこたえて出来上がった数々です。

この希望は、幼い頃には野原で調達したおやつか、だしをとった後のじゃこをしがんでいた加古にとってなかなか口にすることができなった、おやつへの願望がこめられていているようです。

現在、越前市絵本館で多くの場面を展示している『あそびの大惑星⑦ももくり チョコレートのあそび』のあとがきをどうぞお読みください。

午後3時は健康文化の停車駅

(引用はじめ)

まだ小さな内臓のこどもという生物の大きな運動量をまかなうため、休息や水やおやつが大切です。特におやつは間食と言う。臨時仮設駅ではなく、また栄養やカロリーといった物質面だけにとどまらず、心身の全面発達という大きな旅行の重点スケジュールに組み込む配慮が必要でしょう。それはシツケとか教訓とかではない、やすらかな満足と健やかな文化を伴った、心との交錯主要駅としていただきたいのが、イタドリの芽やダシジャコのおやつ(?)で育った作者の願いです。

(引用おわり)

2025年1月8日越山若水 おやつ

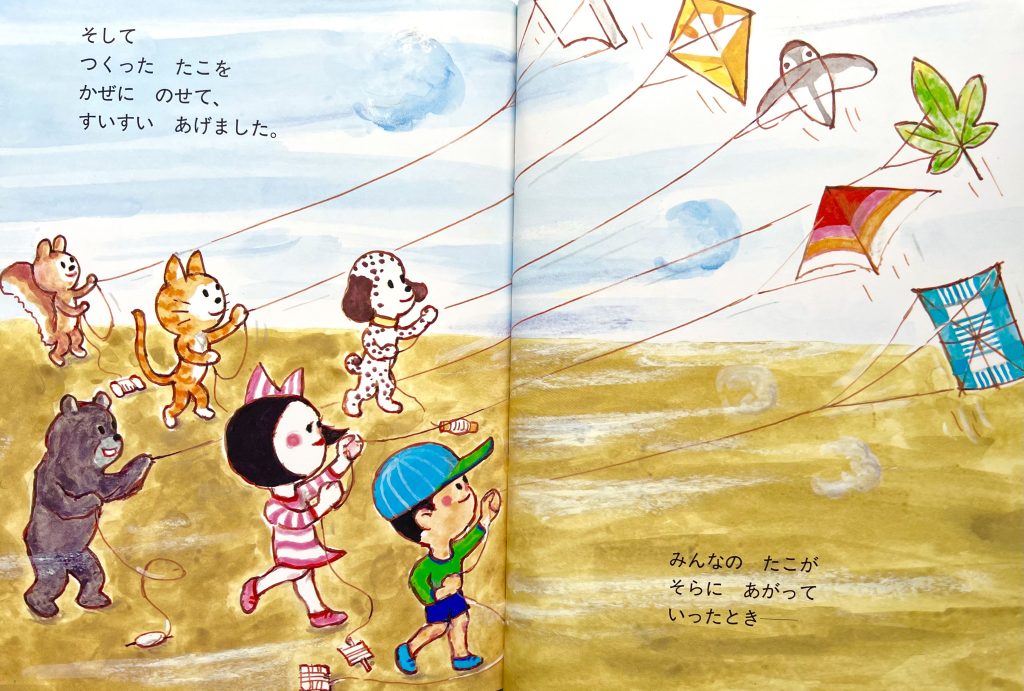

5・6歳の頃の加古に「どんな遊びが好き?」と尋ねたらきっと「凧上げ」と答えたに違いありません。凧上げが大好きだったことは本人の口から何度も聞いたものでした。(上の絵は『かぜのひのおはなし』(小峰書店)

2024年1月22日に山口新聞「こども心の本箱」でご紹介いただいた『たこ』(1975年福音館書店)の初版に折り込まれていた付録にもその思い出を詳細に書き綴っています。

『たこ』その1

『たこ』その2

こどもは風の子と言われたのは昭和時代も半ばまででしょうか。その頃は、雨が上がるかどうかのうちに子どもは外に飛び出してきて遊びましたし、風が強くて縄跳びの大縄がゆがんで回ってもそれを面白がって対応しながらとんだりはねたりしたものです。

令和の子どもたちは天候などに左右されずに遊んでいるのでしょうか。

確かに加古少年がしていたような河原の向こう岸にまで届くような凧上げができる場所は限られてしまいそうです。しかし、レジ袋を解体して作るほんの小さな、ヒモや糸の長さが1、2メートルほどのぐにゃぐにゃ凧でも風を受けて上がると、それこそ気分も上がります。

なぜだかわかりませんが、楽しいのです。年齢問わず笑顔になれます。風の日には是非お試しください!

上・下の写真はあそびの大惑星8『あんただれさ どこさのあそび』(1992年農文協)より

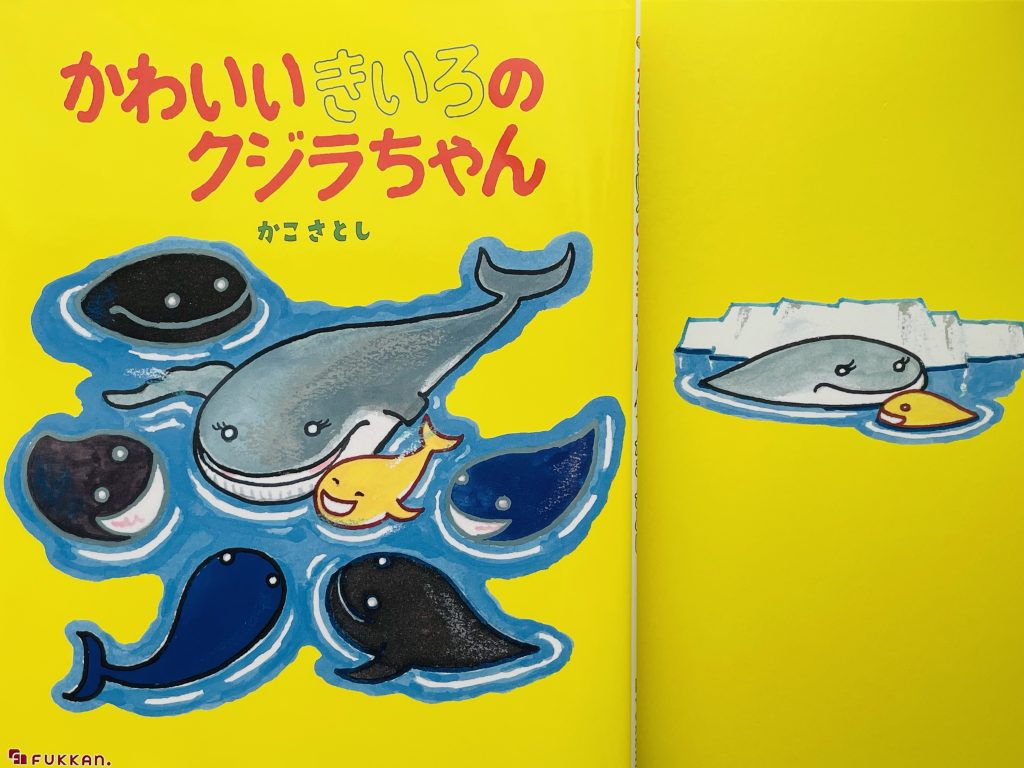

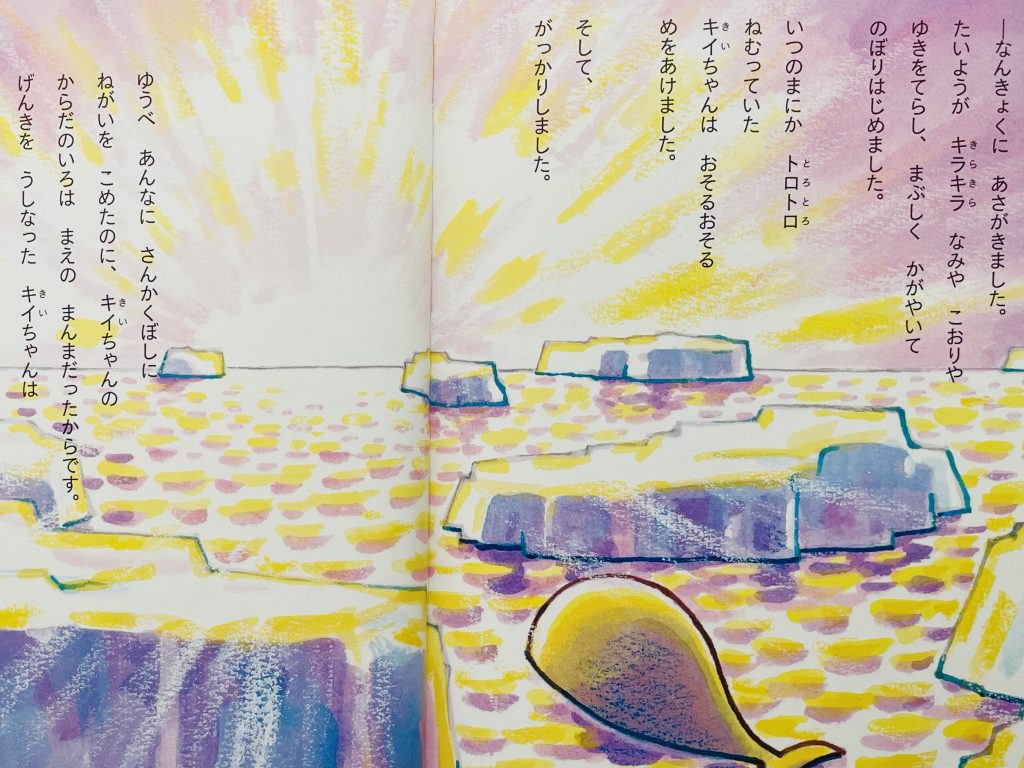

この本は1985年ポプラ社から「かこさとし こころのほん⑧」として出版されました。心の問題を絵本にするのは、当時は大変まれなことでした。あとがきにもあるように、同年出版された紙芝居を絵本にかきかえたものです。

あとがきをどうぞお読みください。

あとがき

(引用はじめ)

このものがたりは、1985年全国心身障害児福祉財団からの依頼でつくった「ふれあい紙芝居」の作品がもとになっています。

今、いろいろなところで森を大事にしたり、動物を愛護する運動が行われています。とても大切なことと思います。

ところがそうした中で、私たちの近くで、心身にハンデをもつ子に対して、思いやりのないいじめや、冷たい無関心が今なお横行しているのに、じっとしておられず、私の思いを「きいろいクジラ」にたくしたのです。

どうか、みんなの心に朝の光が差してくるよう祈ります。

1985年12月 かこさとし

(引用おわり)

約40年前、1975年出版のこの本の「あとがきーおうちの方や先生方へ」には、加古の歯に衣着せぬ思いが記されています。

どうぞお読みください。

あとがきーおうちの方や先生方へ

(引用はじめ)

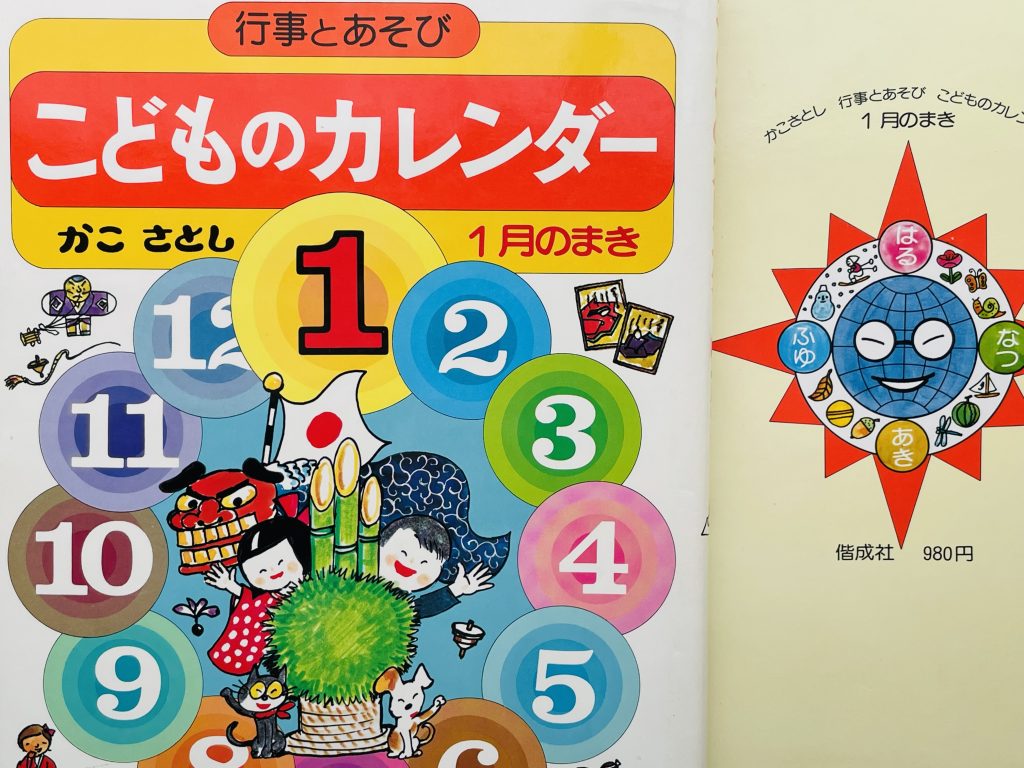

お正月は、もちろん一年のはじめの月です。ですから、昔も今も、過ぎた年の無事を祝い、みのりや努力の結果が良くなるよう、新しい年への願いをこめる大事な月です。それらが新年の行事となり、食事や風習、遊びなど、生活全部にわたって行われてきました。古くさいとか迷信とかいうまえに、そのように自分の生活に真剣に立ち向かっていた先祖の姿勢を私たちは、今、科学が発達して便利になった中で、方法こそちがえ、もっと受けつぎ発達させていかなければならないのではないかと考えます。そうした考えから、できるだけたくさんお正月にちなむものを、このまきにとりいれました。

また、グリム、ペロー、キャロル、ミルンといった児童文学作家や、セザンヌ、ミレー、黙阿弥、マネ、白秋、シューベルトなどの芸術家と関係深い月ですので、それらのことにもふれました。

子どもたちをつつむ、社会や環境を、子どもたちの力や才能を充分のばしていけるよう整備するか、逆に、文化の名に値せぬ非建設的なタイハイ的な状態のままにしておくかは、一に今のおとなたちの態度にかかっています。親たちがかしこく、誠実で、人生に真剣に立ち向かうかどうか、それが、これから何十年後かの子どもたちの時代を、真の幸福な時代へと発展させることでしょう。

ご自愛とご活躍をお祈りします。

(引用おわり)

本文は縦書き、漢字にはふりがながあります。

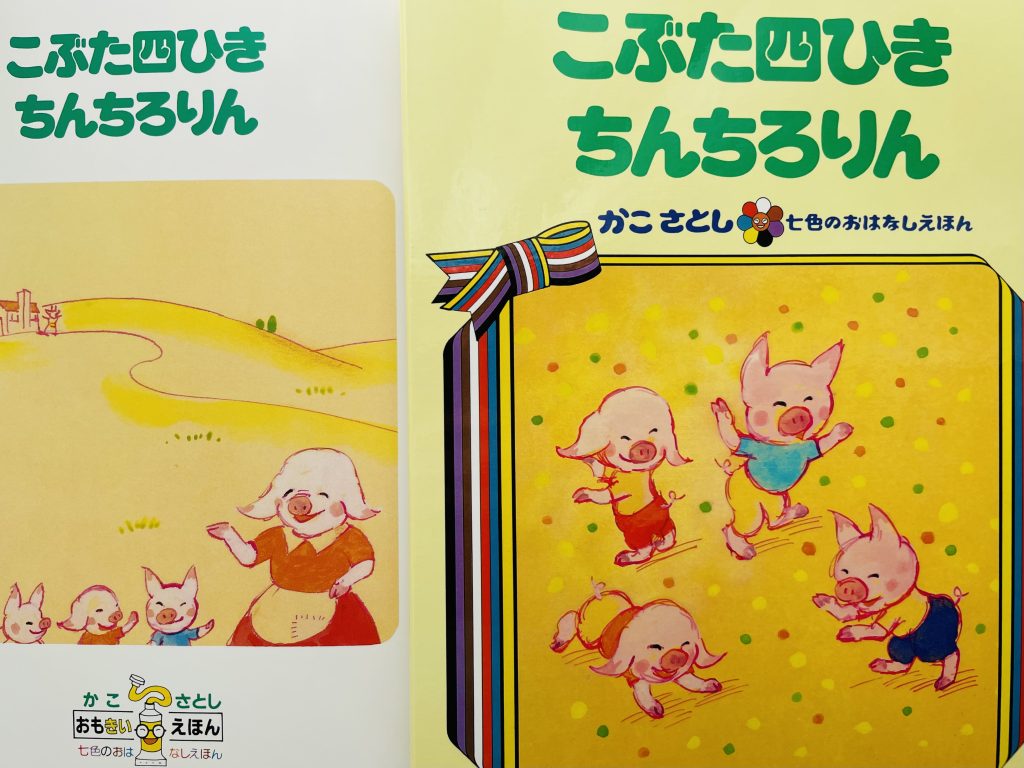

2023年11月にオンデマンドで出版された『こぶた四ひき ちんちろりん』(偕成社)は文字通り4ひきのこぶたが主人公です。

こぶたといえば『にんじんばたけのパピプぺポ』(1973年偕成社)を思い出す方もいらしゃるでしょう。この本は『からすのパンやさん』と同じシリーズで今年出版50周年を迎えましたが、そこには20匹のこぶたたちが登場していました。それから13年後の1986年に出版されたのが本作です。

どうして加古はそんなにこぶたが好きなのでしょうか。

あとがきをどうぞ。

あとがき

(引用はじめ)

この絵本は、六年前、雑誌の依頼で書いた『四ひきのコブタ』の童話をもとにつくりました。なぜ主人公がブタなのか?と言われれば、やっぱりまるまるふとって健康で、親も子もかわいい(!)のがその理由です。もうひとつ、やっぱり仇役のオオカミとの関係で、おいしそうなことが選んだ理由です。

それでは、なぜ四ひきなのか?ときかれるなら、一ぴきや二ひきでが少ないし、三びきではもうすでに知られた古典があるうえ、五ひき以上を個性をもって描くには、短い物語では無理だったからです。

けれどもなかには、ブタなんかよりネコやパンダやラッコの方がずっとかわいいとおっしゃる方がいるでしょう。四ひきぐらいでもたもたしないで、一ダースか二ダースぐらいいたほうがいいのにとおっしゃる方もいるでしょう。うんと勉強して、千びきぐらいのかわいいゲジゲジちゃんの作品をかいてみたいですね。

では、チンチロリン。

(引用おわり)

オンデマンド出版になった5冊の絵本と『かこさとし童話集』の出版を記念して福井県ふるさと文学館の尾崎秀甫さんと加古総合研究所・鈴木万里の対談が開催されます。オンライン視聴もあります。

日時:2023年12月25日午後2時から

場所: 神保町ブックハウスカフェ

詳しくは以下でどうぞ。

対談 尾崎秀甫・鈴木万里

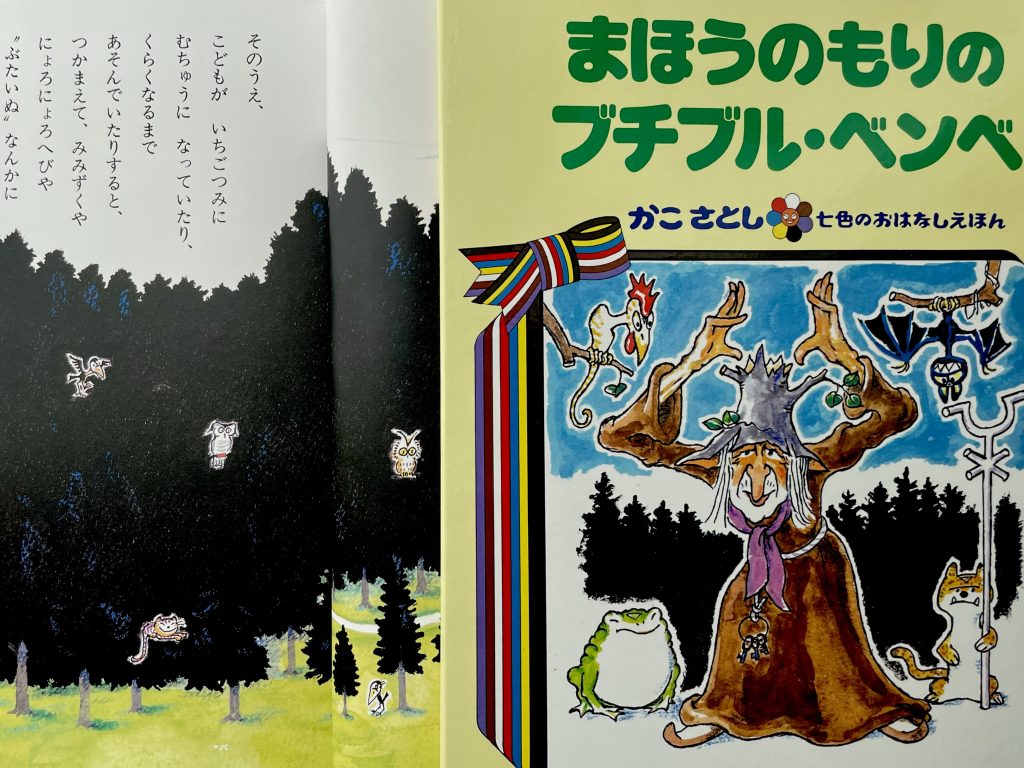

1986年に出版され、しばらくお手元に届きにくい状態だった『まほうのもりのブチブル・ベンベ』が、2023年11月にオンデマンド出版されました。

12月1日から越前市絵本館では、この本の最初の場面を展示しています。この物語に登場する子どもをご覧になられたら、その描き方が際立って珍しいと思われることでしょう。

それはこの物語がドイツの黒い森に伝わるお話を元にしているからです。この話が誕生した経緯が「あとがき」にありますので、どうぞお読みください。

あとがき かこさとし

(引用はじめ)

私は今から10年前、ドイツのバンベルクと言う古い町に泊まったことがあります。ホテルや旅館と言うより「はたご」と呼びたいような、ガッシリした古い宿の家族全員が、総出で私たちを迎えてくれたのに、同行の人たちは夕食にみんな外出してしまいました。遅れてロビーに来た私は、がっかりしている宿の夫婦や2人の子を見て、外での外食をやめ、言い訳をして、持参した私の絵本をその子に贈りました。

さぁ、それから私と家族4人が、10人分以上のご馳走を囲んでの夕食がはじまり、ご主人は、次々秘蔵のお酒やくん製を惜し気もなく出してくれました。やがて戻ってきた同行者を交え、夜明けまで楽しい会がつづきました。この夜の楽しさとその時、かわいい下の男の子が、私に話してくれた黒い森の話が、今も忘れられません。

このベンベのお話は、その黒い森のお話をもとにつくりました。あの時のご主人やおかみさん、そして2人の子は元気でしょうか。お礼を込めて、皆さんにお知らせします。

(引用おわり)

下の絵は前扉です。

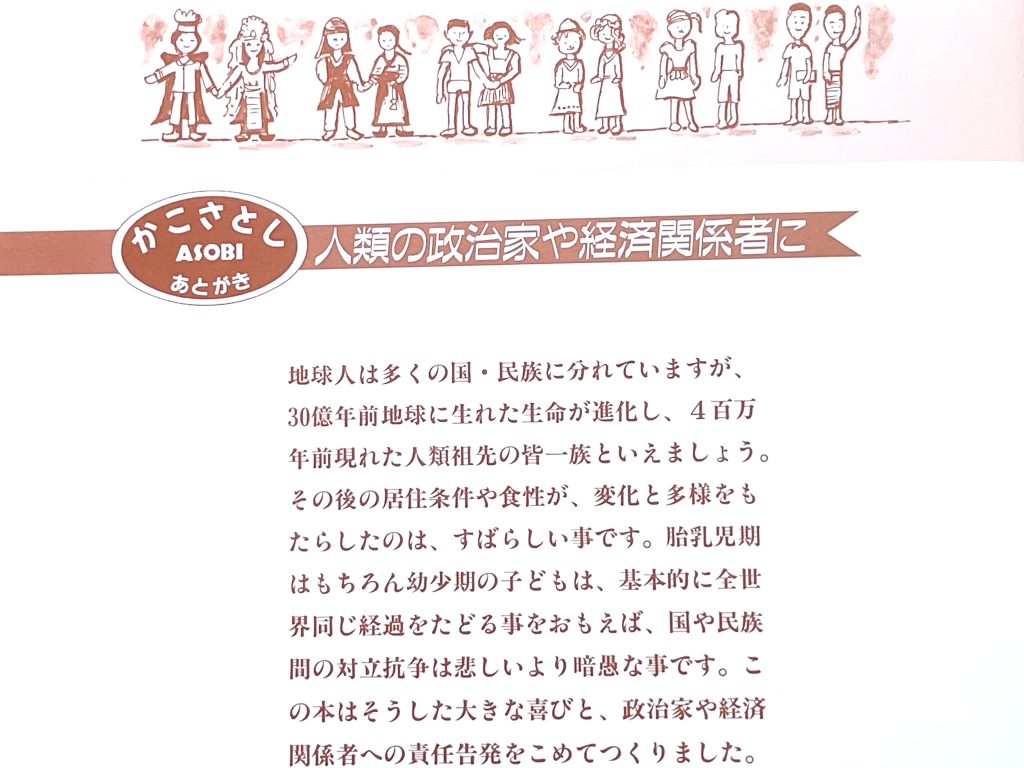

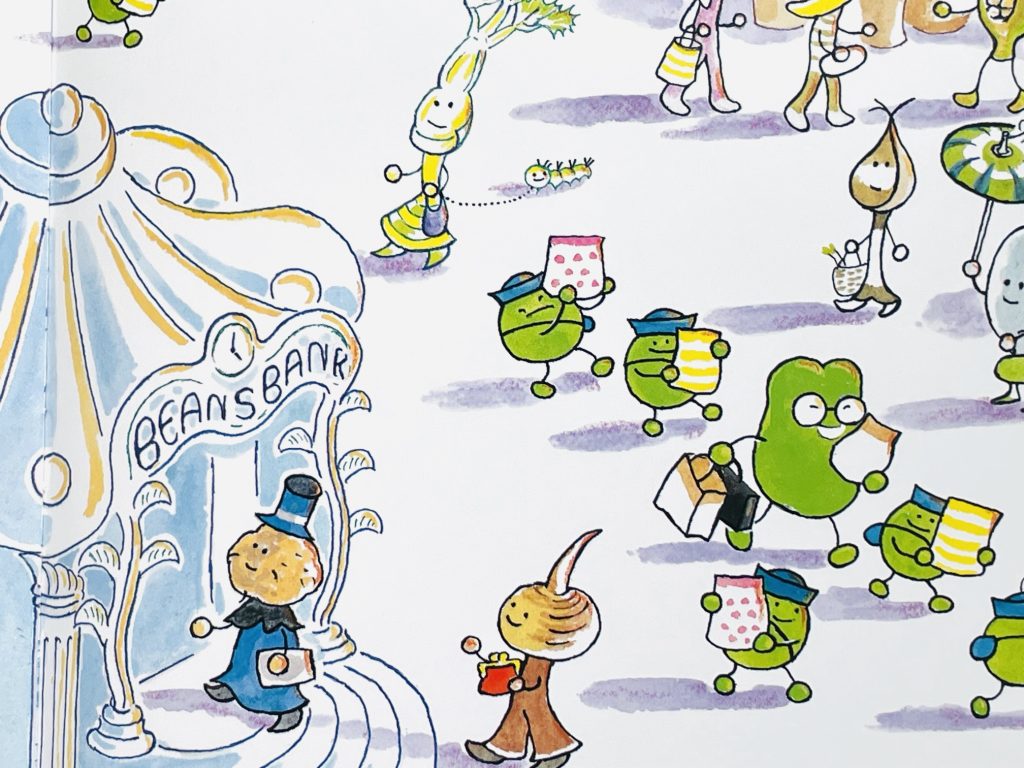

てまりうたを思い出させるような題名で、[遊びの歌劇舞踏会]という副題がついている本書は、世界各地のこどもの遊びや行事を紹介する内容です。

ぶらんこやぶらさがりは世界中で大変古くから遊ばれていたこと、けん玉遊びはヨーロッパやエスキモーの人たちも遊んでいるとか、こどもと仲良しの動物なども紹介されています。遊びからお国柄がしのばれますし、共通点も見つかり楽しさいっぱいの絵本です。

一方、そのあとがきには、こどもたちの健やかな成長を脅かすものへの歯に衣着せぬ言葉があります。

あとがき

地球人は、多くの国・民族に分かれていますが、30億年前、地球に生まれた生命が進化し、4百万年前現れた人類祖先の皆一族と言えましょう。その後の居住条件や食性が、変化と多様をもたらしたのは、すばらしいことです。胎乳児期は、もちろん、幼少期の子どもは、基本的に全世界同じ経過をたどることを思えば、国や民族間の対立抗争は悲しいより暗愚なことです。この本は、そうした大きな喜びと、政治家や経済関係者への責任告発を込めてつくりました。

『からすのパンやさん』のお気に入りのパン投票で一番多くの票が集まったのは、「かめパン」でした。古くから占いにも使われたかめの甲羅、鶴亀などおめでたい生き物でもありますね。

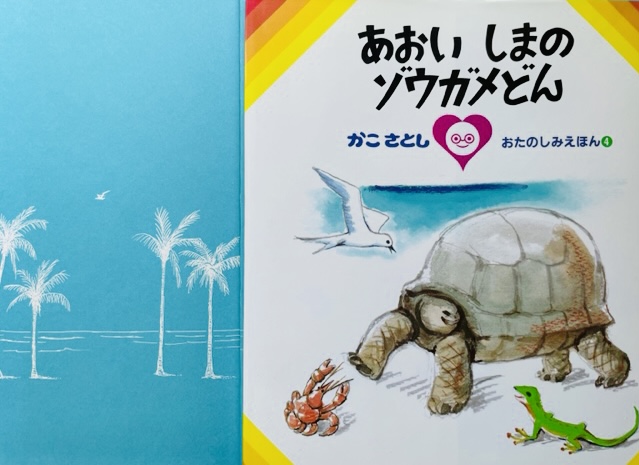

「かめパン」のご紹介では触れませんでしたが、加古が訪れたセイシェルという国を舞台にした『あおいしまのゾウガメどん』(1989年偕成社)という絵本があります。そのあとがきをここでご紹介しましょう。

あとがき かこさとし

(引用はじめ)

アフリカの東、マダガスカル島の北のインド洋に、セイシェルと呼ぶ島々があります。

美しい海と素晴らしい陽光の自然は、ヨーロッパの人の憧れの島となっていますが、アフリカ本土から離れて進化した珍しい生き物が、ゆったりとすんでいるので、熱心な研究者も一度は訪れるところとなっています。

今から8年前、この島の美しさに感激した私が、この島国の、かわいい動物たちをモデルにして、いつまでも美しく静かであるよう祈って作ったのが、この物語です。

国章にも描かれている動物たちの本当の名は、長くて難しいので、短い親しみやすいものにかえておきました。

(引用終わり)

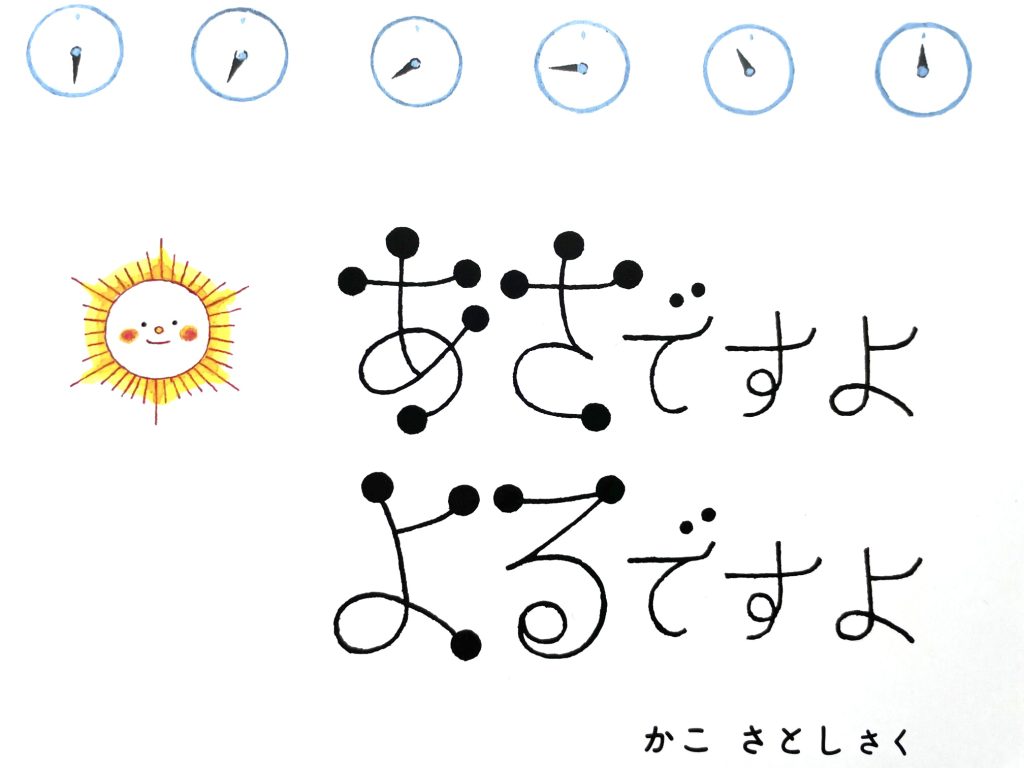

越前市武生中央公園「まめちゃんえん」」のモデルとなり、市内を走るバスの車体にも描かれている『あさですよ よるですよ』(1986年福音館書店)は今から40年近く前の作品ですが、人気は衰えるどころかますます高まっています。

福音館書店の「えほんのいりぐち2歳児向けセレクション」8月号として7月に、この絵本が配本されます。

1986年8月号として最初に出版された当時の折り込みふろくにかこが寄せた文章の再録が、今年のこの号にもついていますので、ご紹介致します。

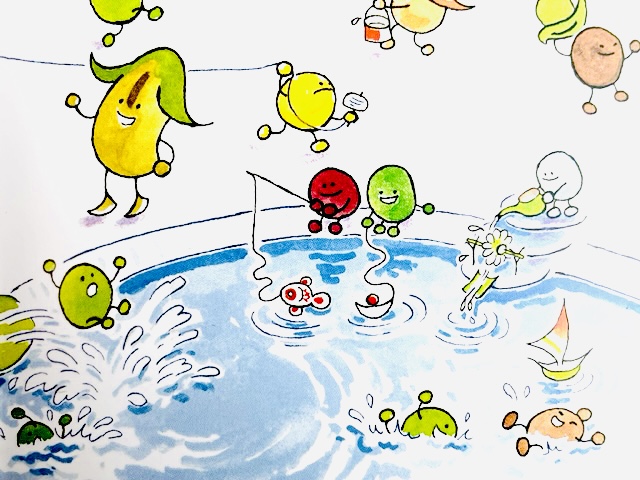

(引用はじめ)

中学1年の時読んだマザーグースの豆の歌が、強く印象に残っています。その中に「ピース・ポリッジ・ホット」と「ピース・プディング・ホット」というよく似たのがあって、竹友藻風さんのを転訳(?)して喜んでいました。

〽︎あついえんどう豆ポリッジよ

さめたえんどう豆ポリッジよ

なべのえんどう豆ポリッジよ

ここのかすぎたポリッジよ

Pの字 ぬいて かけるなら

おまはん 学者になれるだろ

最後の二行が私の英語力では、未だに謎で、こんなことを想い出しながらつくりました。

*

豆には多くの種類があり、英語のピースとビーンズも区別されていますが、この豆ちゃん一家はどちらなのでしょうか。銀行名に使ったビーンズには、俗語でコゼニということ、したがってまめちゃん世界の一六銀行と思ってくだされば結構です。

では皆さん まめで またこんど。

(引用おわり)

6月も半ばをすぎました。

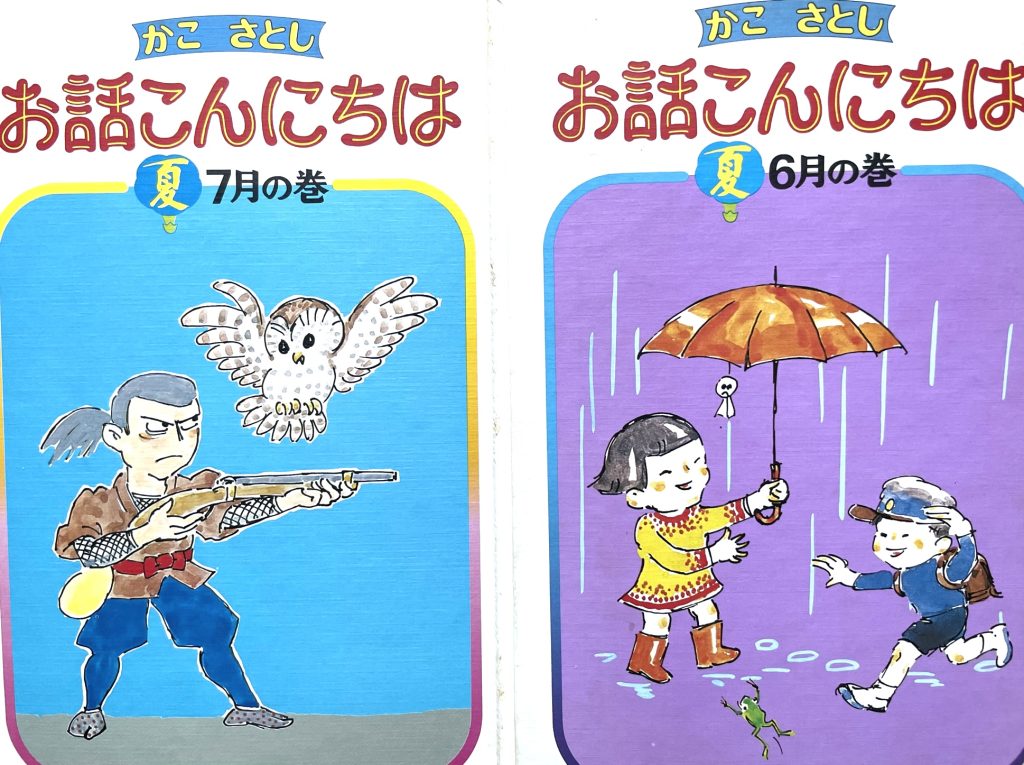

【からすのパンやさんサイト】で時々登場する『お話こんにちは』シリーズの6月の巻のあとがきをご紹介します。

(引用はじめ)

6月の巻の話はいかがでしたか。

6月は、日本では、梅雨と言って、北海道をのぞいた地方では、とても雨の多い季節となっています。この時期には、しとしと、雨がふりつづいて、湿度が高くなり、その上、ちょうどよい温度があるので、カビがはえたり、食べ物をくさらせる、バイキンがふえたりするいやな季節です。

しかし、いっぽう、この雨が木ぎをそだて、田畑の作物を成長させるのに役立つのです。

みなさんは、雨の日、外で遊んだり、スポーツをしたりすることはできませんが、べんきょうばかりでなく、お話の本などもたくさん読んで、おおいに、のびていく力をたくわてください。

加古里子

(引用おわり)

本文は縦書きで漢字にはふりがながあります。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る