あとがきから

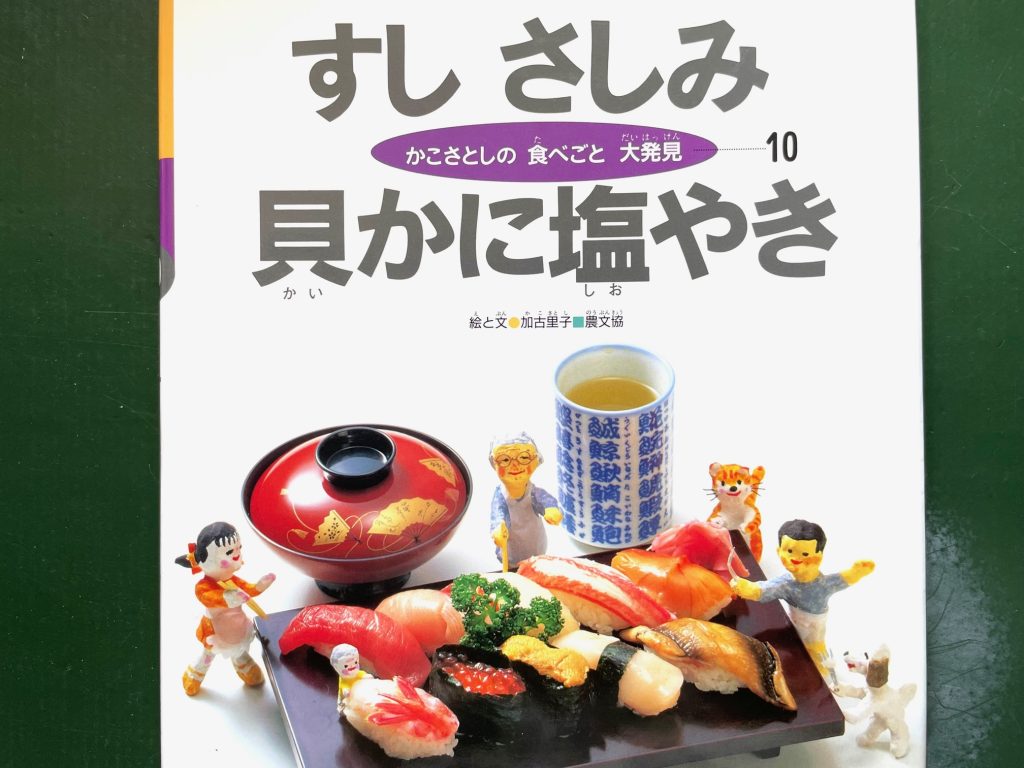

【からすのパンやさんサイト】66おさかなパンで、少しご紹介した『すしさしみ貝かに塩やき』(農文協)は、かこのお魚に対する熱い思いが伝わる内容です。

冒頭で「お魚は三しいです」として「あたらしい、おいしい、うつくしい」とかいています。

魚のおろしかたや、2見開きにわたってすしを取り上げ「おすしはおいしい水族美術館」という見出しのように美しく描かれたすしの数々に思わず食べたくなってしまいます。

そのあとがき「タイ・えびすそして海の彼方」をどうぞお読みください。

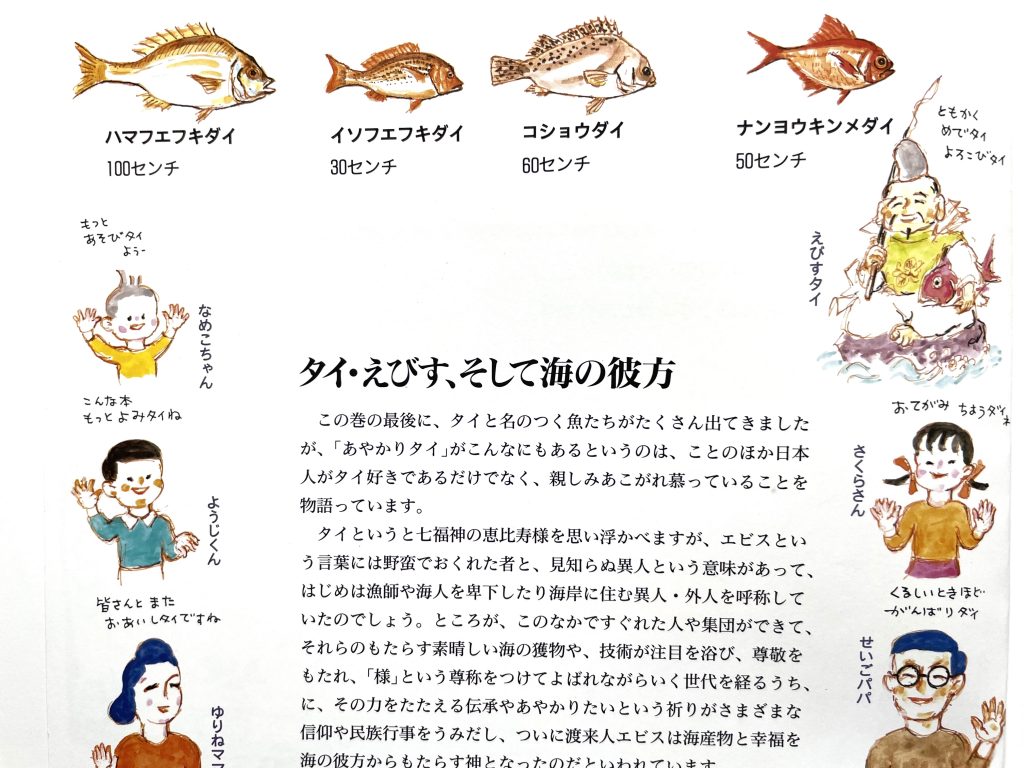

「タイ・えびすそして海の彼方」

(引用はじめ)

この巻の最後に、タイと名のつく魚たちがたくさん出てきましたが、「あやかりタイ」がこんなにもあるというのは、ことのほか、日本人がタイ好きであるだけでなく、親しみ、あこがれ慕っていることを物語っています。

タイというと、七福神の恵比寿様を思い浮かべますが、エビスという言葉には、野蛮で遅れた者と見知らぬ異人という意味があって、はじめは漁師や海人を卑下したり海岸に住む異人・外人を呼称していたのでしょう。ところが、このなかですぐれたた人や集団ができて、それらのもたらす素晴らしい海の獲物や、技術が注目を浴び、尊敬をもたれ、「様」という尊称をつけてよばれながら、幾世代を経るうちに、その力をたたえる伝承やあやかりたいという祈りが、さまざまな信仰や民族行事をうみだし、ついに渡来人エビスは、海産物と幸福を海の彼方からもたらす神となったのだといわれています。

川の流れの果てや、水平線の彼方に、希望をもち、未来を託していたように、楽しい食事によってすばらしい生活をきりひらかれるよう祈ります。ごきげんよろしゅう。

(引用おわり)

かこは飛ぶものへの憧れを幼い頃から持っていました。トンボ、紙飛行機、そして飛行機。

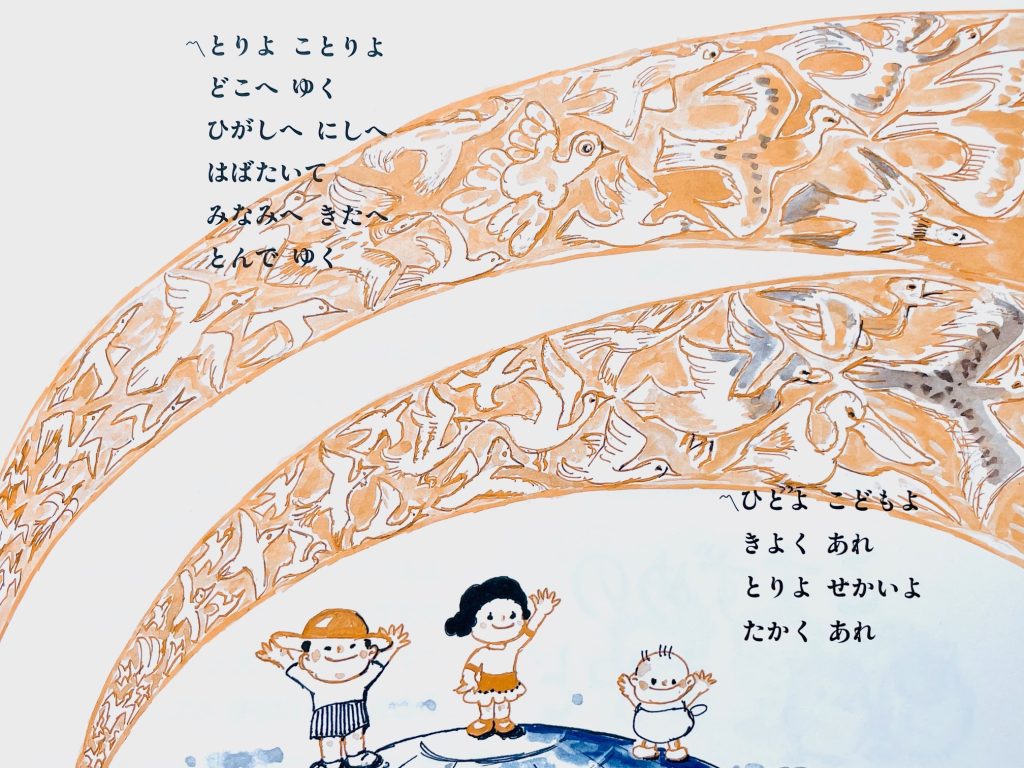

そんなとぶものたちへの思いあふれる一冊、『あそびの大宇宙5 すずめなくとんびとぶのあそび』(1990年農文協)のまえがきには、「ひとよ、こどもよ きよく あれ とりよ せかいよ たかく あれ」とあります。

あとがきをご紹介しましょう。この大宇宙シリーズの10巻は現在は『あそびの大事典』(2015年農文協)として出版されています。

子と鳥たちに寄せるおもい

かこ さとし

(引用はじめ)

子どもたちは、よく空を見上げたり、梢の囀りに耳を傾けて、鳥たちに思いをなげつのらせます。

識者は、その心情をがんぜない空想とか、変身願望といって片づけますが、これこそ、子どもという成長する者だけが持つ開拓への憧憬、未来への希望の表れだと思われます。子どもたちが他の生物に対するより、もっと強いあこがれを、この翼をもつものに託している事を知るなら、鳥への理解と連帯がもっと深まることでしょう。そうした子と鳥へのメッセージが、このパートです。

(引用おわり)

台所でできる立体幾何のイキイキ観察

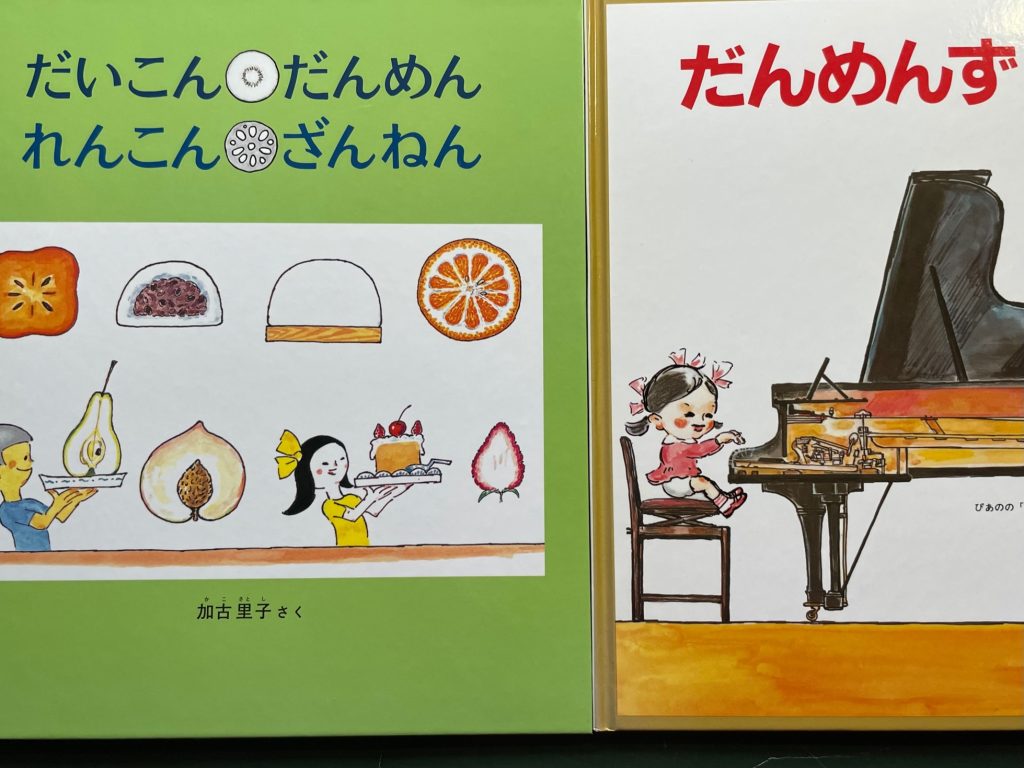

「ごちそう」といっても豪華なステーキやハンバーグでも、上のような素敵なケーキ(『だんめんず』より)でもなく、ふつうの食べ物の意味です。

身近にある食材を切って知る断面のことを、ちいさいお子さんにわかるように説明していて、文のみかこさとしです。

あとがきをご紹介しましょう。

(引用はじめ)

私たちは、よく「まるい棒を持ってこい」とか、「あの人は、まる顔だ」といいますが、よく考えてみると、なかなかむつかしい表現です。「棒がどうしてまるいのか」「卵に目鼻をまる顔というのなら、卵はまるといえるのか」とひらき直られるかもしれません。

ことばのやりとりはさておき、こうした「まるい」という表現の中には、「断面や投影が円形となるもの」の認識がもとなっていると考えられます。簡単な平面図を見ただけで、家の完成形を思い浮かべる事は、なかなかむつかしいように、平面と立体を結合変換するのは、大脳の高度の働きが必要です。それなのに高次の内容を何の苦もなく、ことばであらわしたり、聞いたりしているのは、日常の経験と、特にあの台所で、毎日スッパリ切っておられる。おかあさん方の知恵の集積があるからだと思います。

このすばらしいおかあさんの知恵を、少々わけていただいて作ったのがこの本です。どうか指の断面などつくらぬよう気をつけて、おたのしみください。

かこ・さとし

(引用おわり)

断面図については『だんめんず』『だいこんだんめん れんこんざんねん』(いずれも福音館書店)があります。どちらも長い間、お読みいただいている科学絵本です。合わせてお楽しみください。

その1でご紹介した本より少し対象年齢が上のお子さんたち向けの本4冊です。

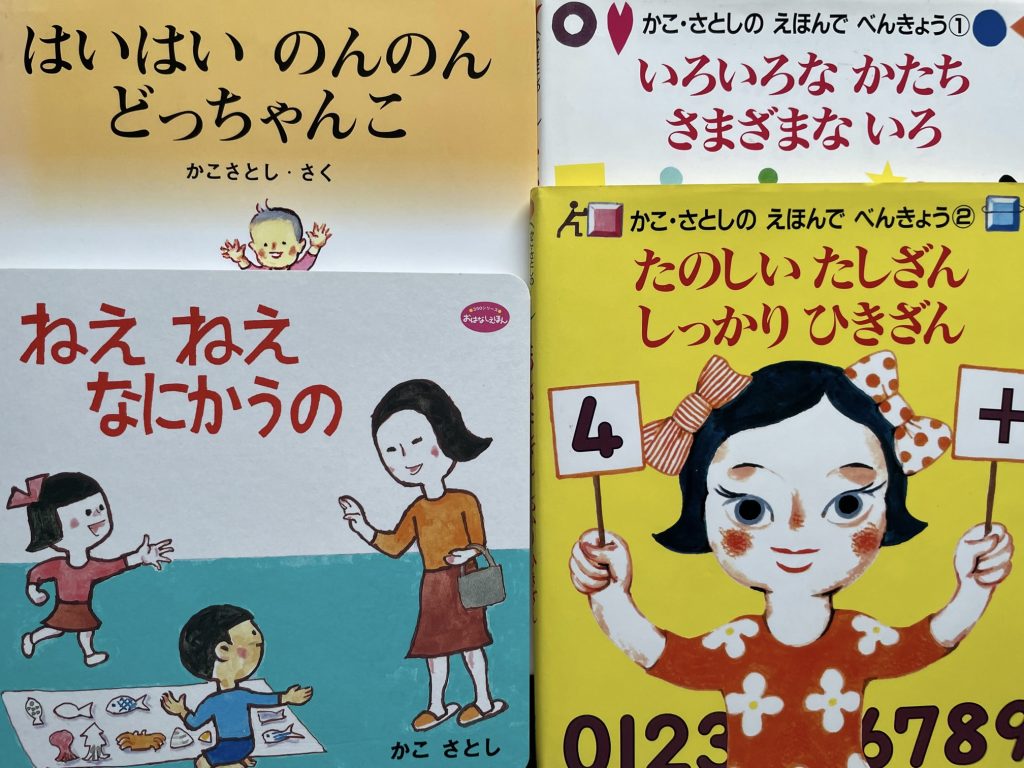

『ねえねえなにかうの』(2002年ポピラ社)は、『きてよ きてよ はやくきてー』などと同じ大きさ、作りの絵本ですが、おままごとに夢中な二人の子どもがお母さんの買い物についていきます。行く先々のお店で色々な商品が並んでいるのでお買い物や品物の名前の勉強ができる楽しい絵本です。

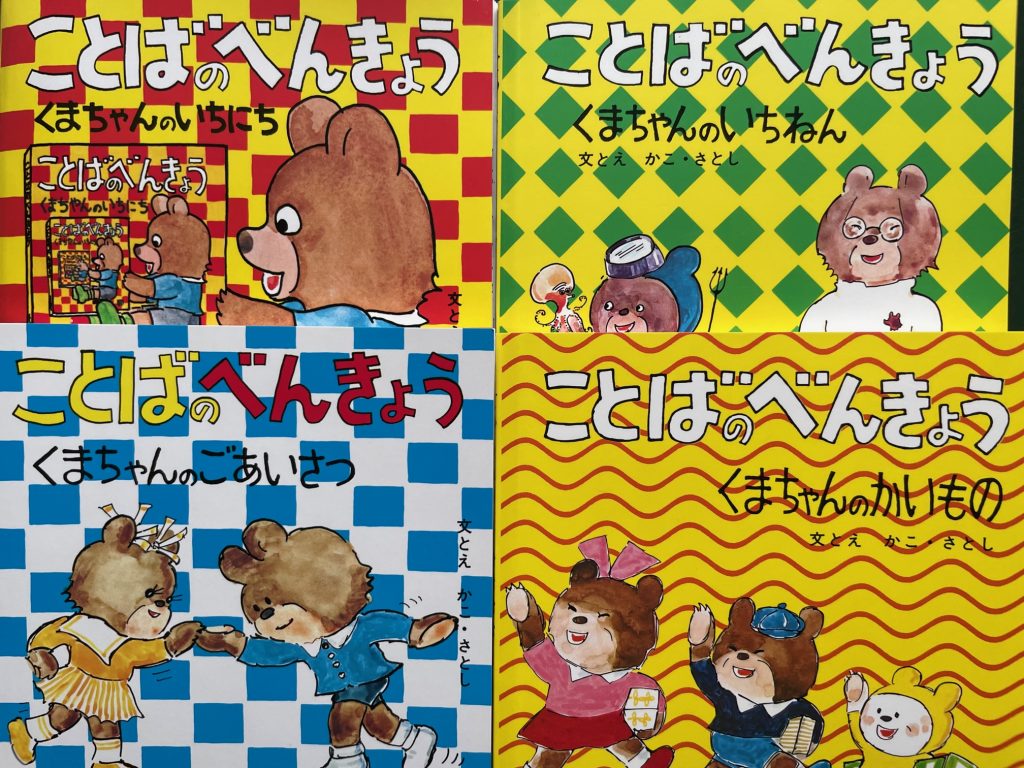

『ことばのべんきょう』シリーズ4冊(福音館書店)の中にも『くまちゃんのかいもの』というさらに小型のロングセラー絵本もあります。

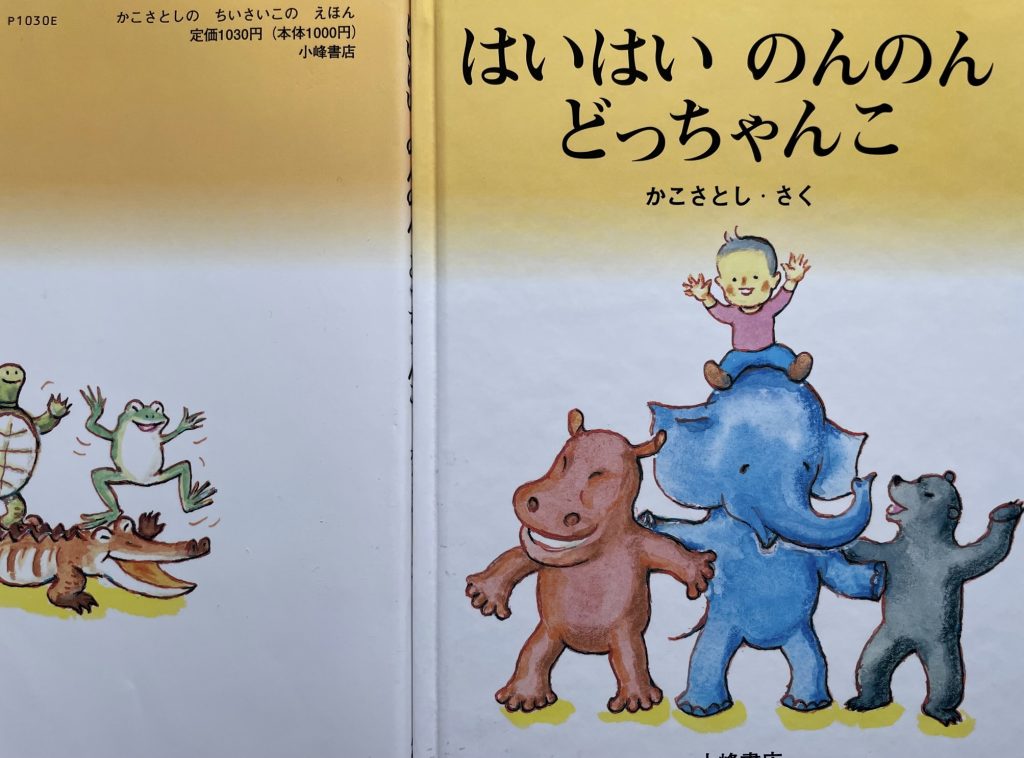

『はいはいのんのん どっちゃんこ』(1996年小峰書店)は、「かこさとしの ちいさいこのえほん」として出版されたものです。はいはいができるようになったあかちゃんが主人公で動物と一緒に面白く、楽しいことをします。擬態語や掛け声が満載で、動作を真似して身体全体をつかって読みながら遊んだりできそうです。

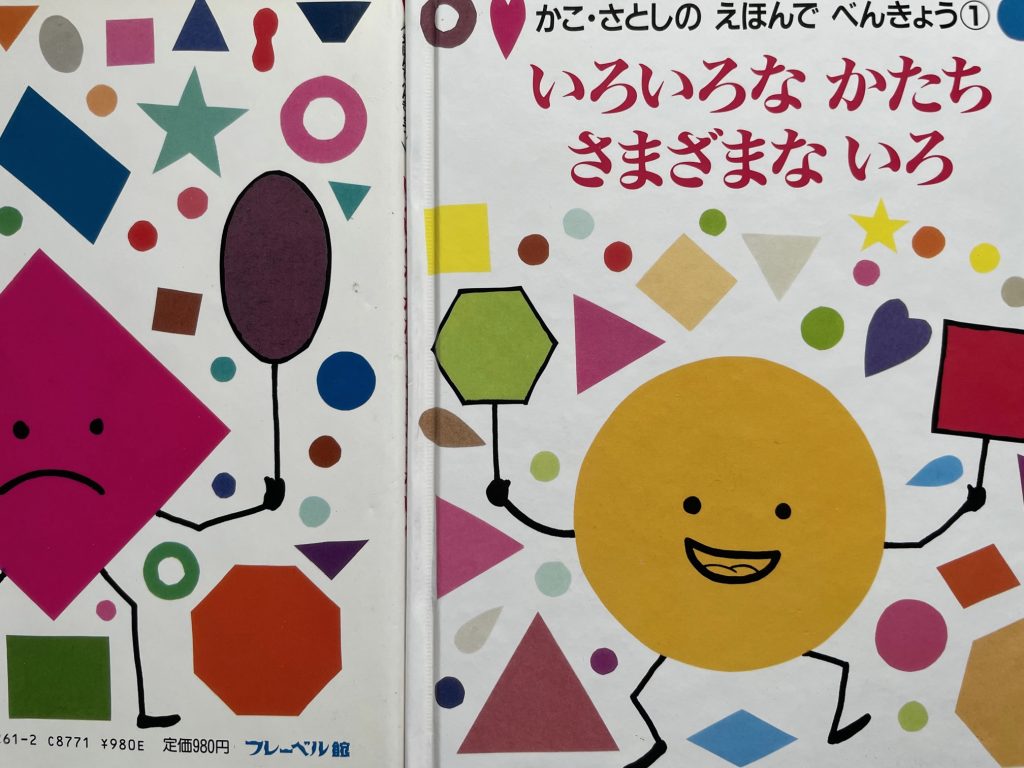

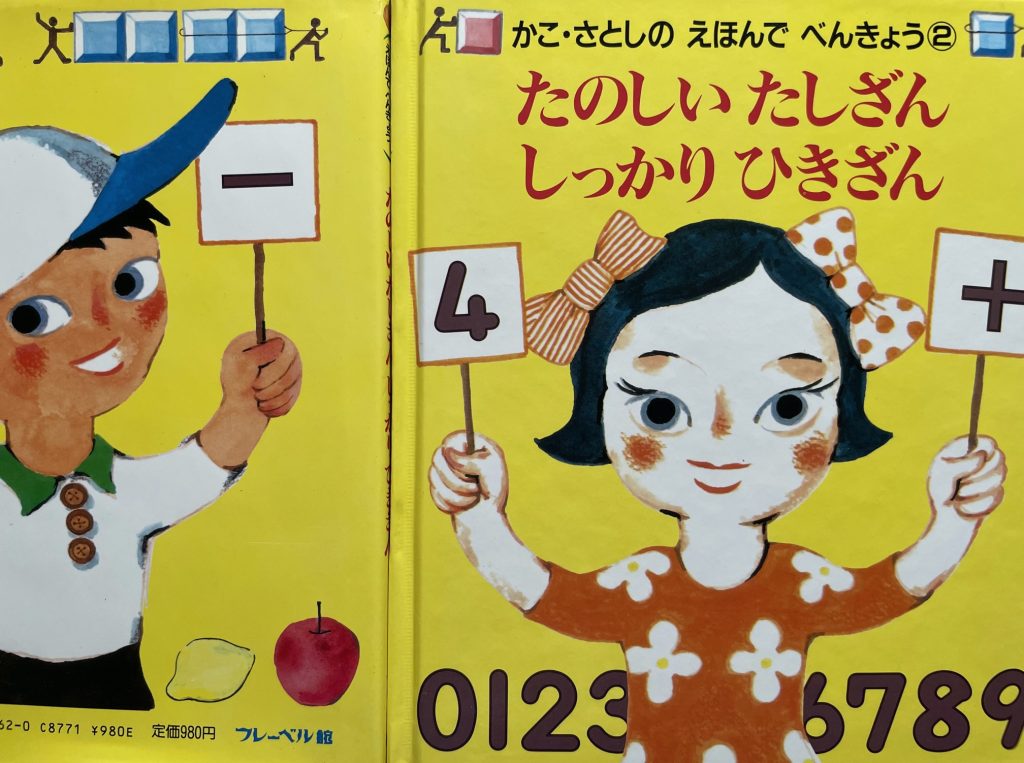

『いろいろな かたち さまざまな いろ』(1988年フレーベル館)は「かこ・さとしの えほんでべんきょう①」として出版されたものでその名の通り、色や形を学ぶ第一歩となるものですが、ただの暗記ではなく、その後の基礎を作るために考えられています。

『たのしい たしざん しっかり ひきざん』(1988年フレーベル館)は「かこ・さとしの えほんでべんきょう②」のあとがきに本書の意図が記されていますのでご紹介します。

あとがき

(引用はじめ)

子どもは成長につれて未知のものにひかれ、理解したい、学びたいという意欲をもってきます。この本は数に興味をもちはじめた子のたすけとなるように配慮してつくられました。

内容として10までの数の概念、順序、たし算、ひき算をやさしく、述べてあります。特に将来もっと大きな数の位どりや、加減10進法への理解に資するため、「数」の対応として、タイルを登場させています。指や小石にはない特長を、家庭や園で指導される場合、活用されるなら幸いに思います。

かこ・さとし

(引用おわり)

『こどものカレンダー』は各月ごとの12巻からなるシリーズで、日めくりカレンダーのように、毎日1見開きにその日にまつわる出来事の紹介や、季節の行事、自然、文化、芸術などバラエティー豊かに紹介する絵本です。

このシリーズを読んで育った方が大人になられた今、それで得たさまざまなのことをきっかけに知識や興味を広げることができたと話してくださいます。

1976年、加古がちょうど50歳のときに刊行されたこの本のあとがきをどうぞ。

あとがき ーおうちの方や先生へ かこさとし

(引用はじめ)

こどものカレンダー3月のまきをおとどけします。

3月はすばらしい月です。

来月から新しく園や学校にはいる子がいるでしょう。また、一年上の級に進む子もいるでしょう。

ですから、この3月は、これから開かれる新しい場への期待の月といえます。

その新しい場に新たな考えをもって立ち向かうとき、子どもは大きな成長をとげます。知恵も力も考え深さも飛躍的にのびるものです。

3月を充実しておくるよう、どうぞ、努力なさり、新たな成果を喜びあえるようにご指導ください。

私事ですが、この3月末日で、私はもう一つ年をとることになります。ですから、私にとっても今月はとくべつな月なのです。

ではお健やかにお過ごしください。

(引用おわり)

本文は縦書きで、漢字には全てふりがながあります。

こう記した42年後の3月31日に加古は92歳の誕生日を迎え、その年の5月2日に永眠いたしました。

まもなく啓蟄。

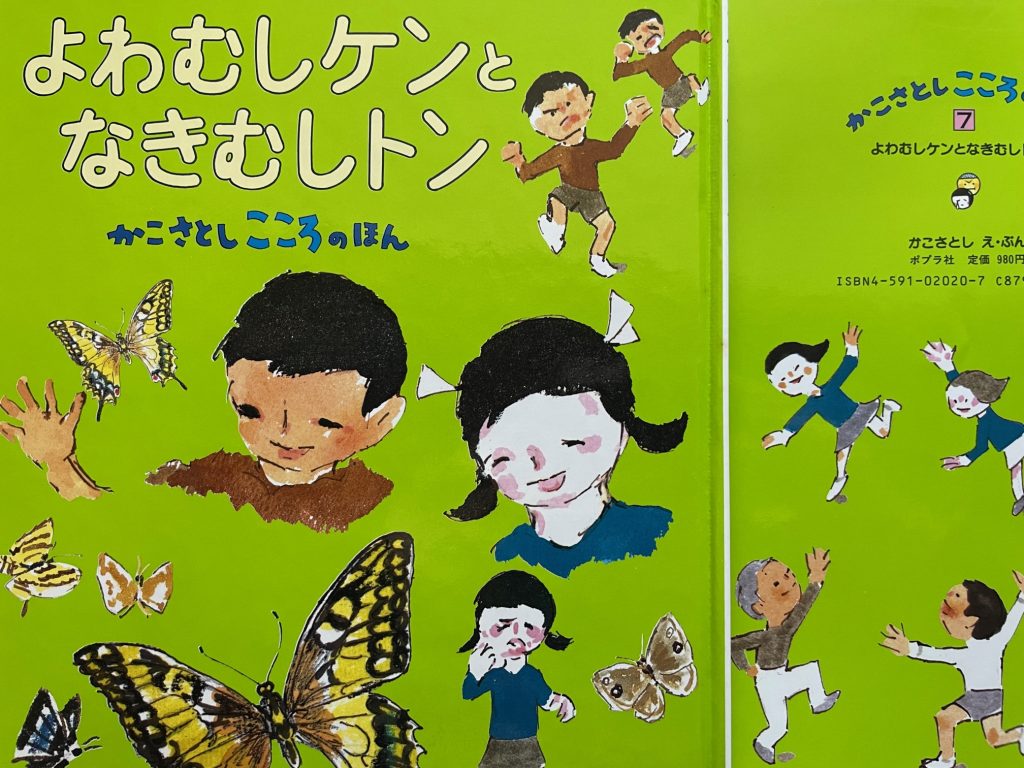

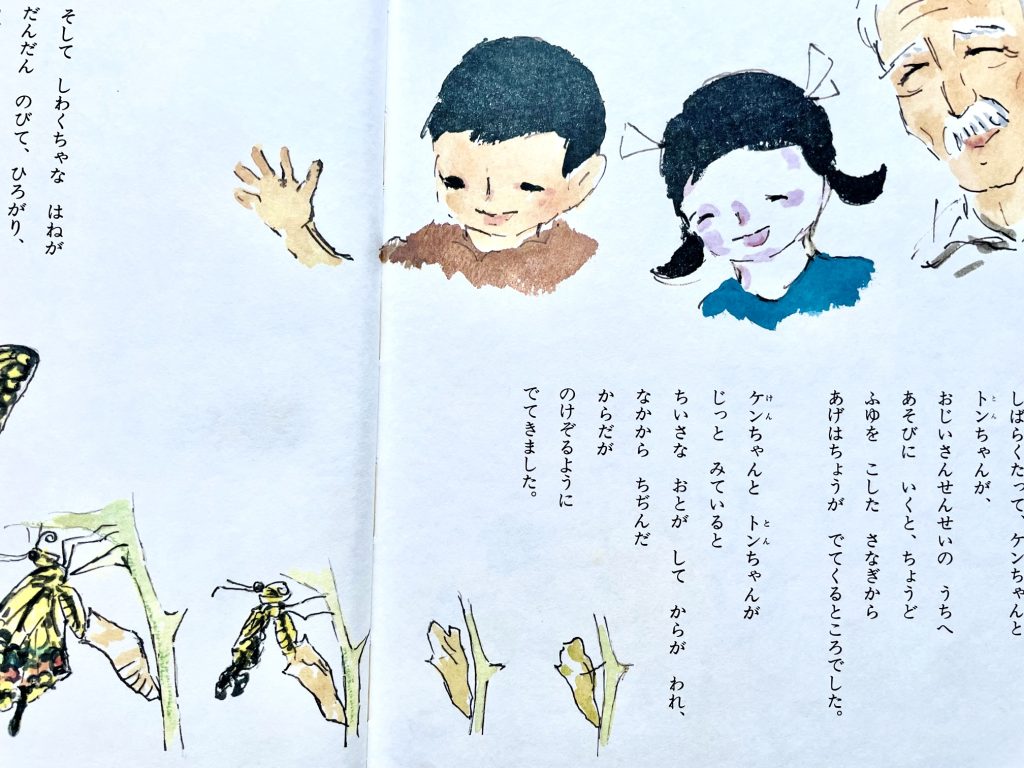

虫たちも動き始める頃ですが、「ぐじぐじ ぐずぐずの よわむし」のケンちゃんは保育園に行くにもだだをこねて大変。ある日、一人で遊んでいて見つけた葉の裏についていた毛虫を内緒で育てます。

一方、幼稚園に通うトンちゃんはすぐにべそをかいたり、しくしくする、なきむしです。一人で泣こうと思って垣根にやってきて青虫を見つけ、家の植木鉢に隠して育てはじめました。ところがお母さんに見つかって、捨ててくるようにいわれ、泣きながら捨て場所を探していると、虫の研究をしているおじいさん先生に出会いました。

おじいさん先生に色々教えてもらい、トンちゃんもケンちゃんもすっかり泣き虫や弱虫を卒業します。

こんなあらすじの『よわむしケンとなきむしトン』のあとがきをご紹介します。

あとがき

かこさとし

(引用はじめ)

幼稚園や保育園にかよっている子どもたちは、まだちいさいので、いろいろな経験を知らず、試練にも会っていないものです。ですから、まわりの大きくてこわいものや、はじめての得体のしれないものに出会うと、おどおどし、内気なひっこみがちの、いじけた心になりやすいものです。

こうした幼い子は一方で、身近にあるふしぎなものやおかしなものについては、素直な心で接し、そこで、おもしろさやよろこびを得ると、もっとよく知ろうとねがい、もっとさぐりたいという意欲にかられます。こうした自分で興味をつのらせた事については、次第に自分の行動に自信と積極さ、責任をもつようになってゆきます。

そのすばらしい幼い心の動きを、あたたかく見守り、干渉をせず育んでいただきたいと念じます。

(引用おわり)

子どもたちの成長にとって、遊びはなくてはならないものであると、加古はさまざまの機会に伝えその大切さを詳細に述べています。

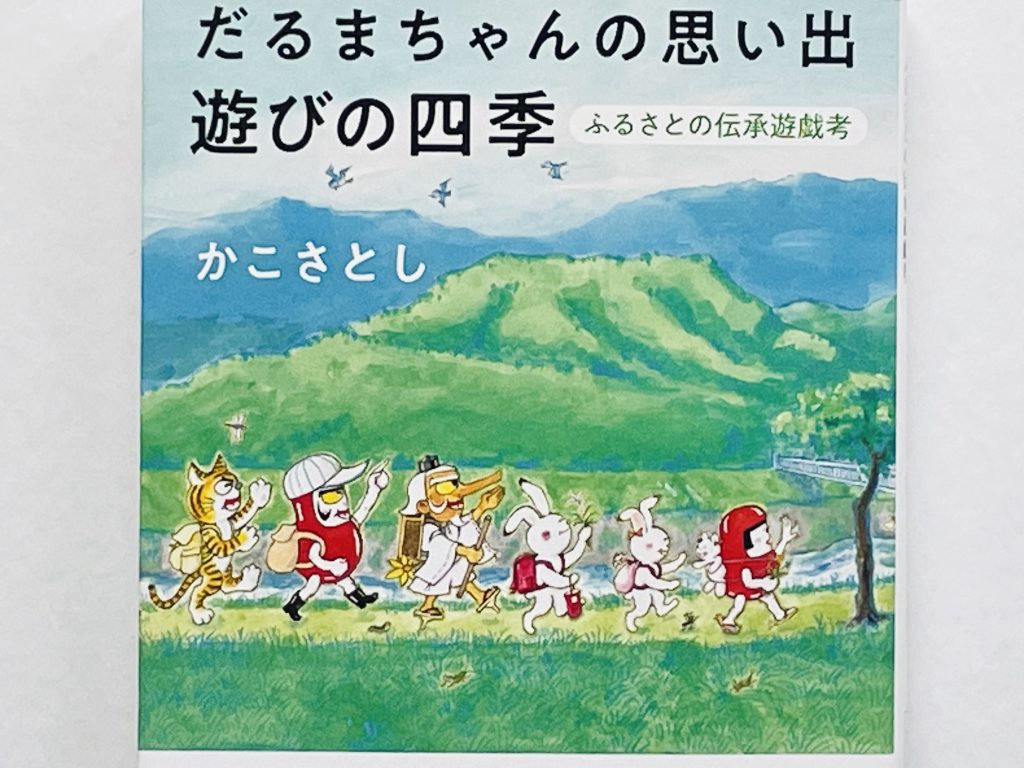

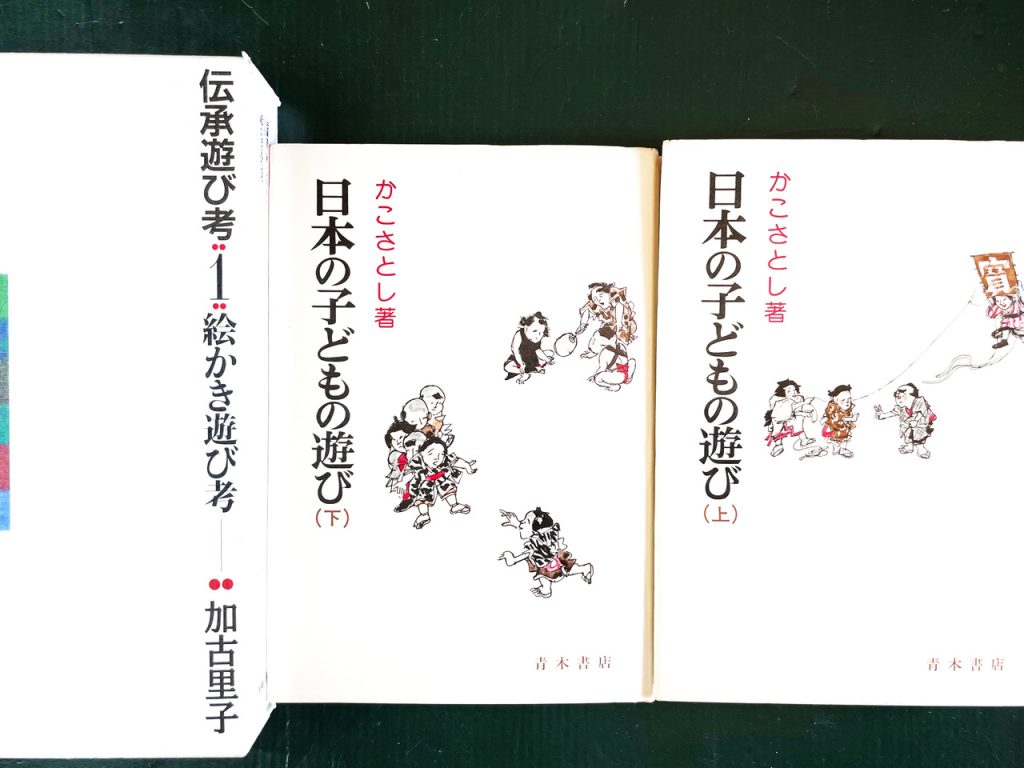

大人向けの著作では、『未来のだるまちゃんへ』の姉妹編『だるまちゃんの思い出 遊びの四季』(いずれも文春文庫)や、『伝承遊び考』四巻(小峰書店)等がありますが、『日本の子どもの遊び 上・下』の二巻(1979・1980年青木書店)は特に教育関係者に向け、様々な遊びが子どもの発達に果たしてきた重要な役割を平易に解き明かし、教科との関連にも触れて、広い視野に立つ具体的な提案を盛り込んだ渾身の著作です。

いっぽう、子どもには言葉で説くのではなく絵本でその楽しさを自ら体験、発展させることを願って多くの本を執筆しています。

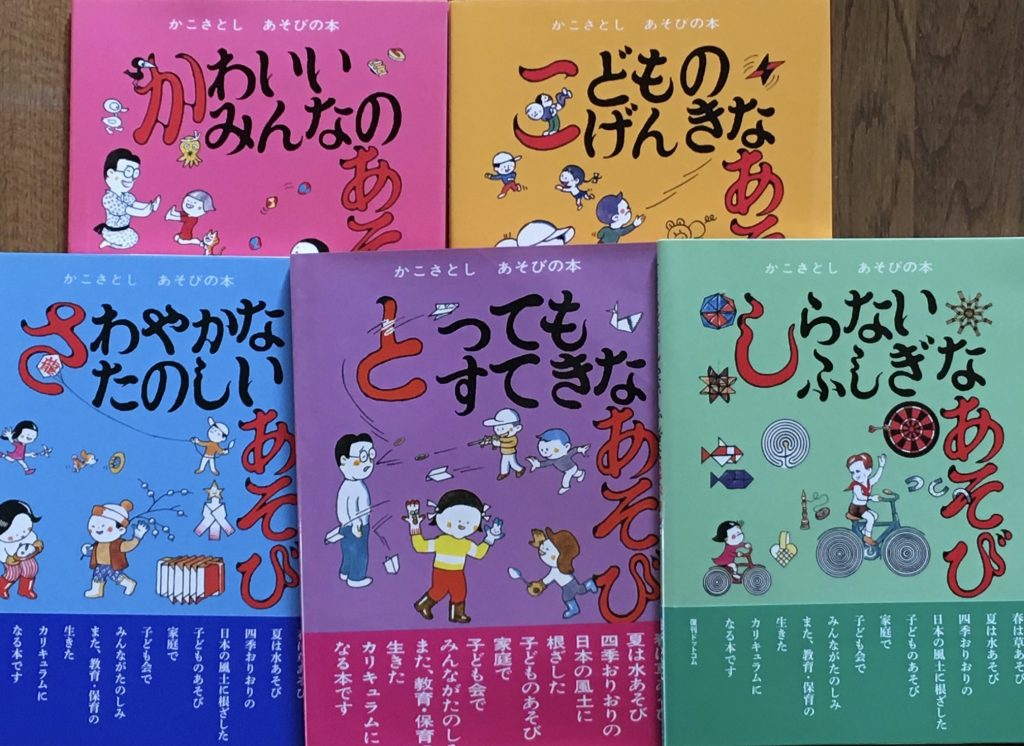

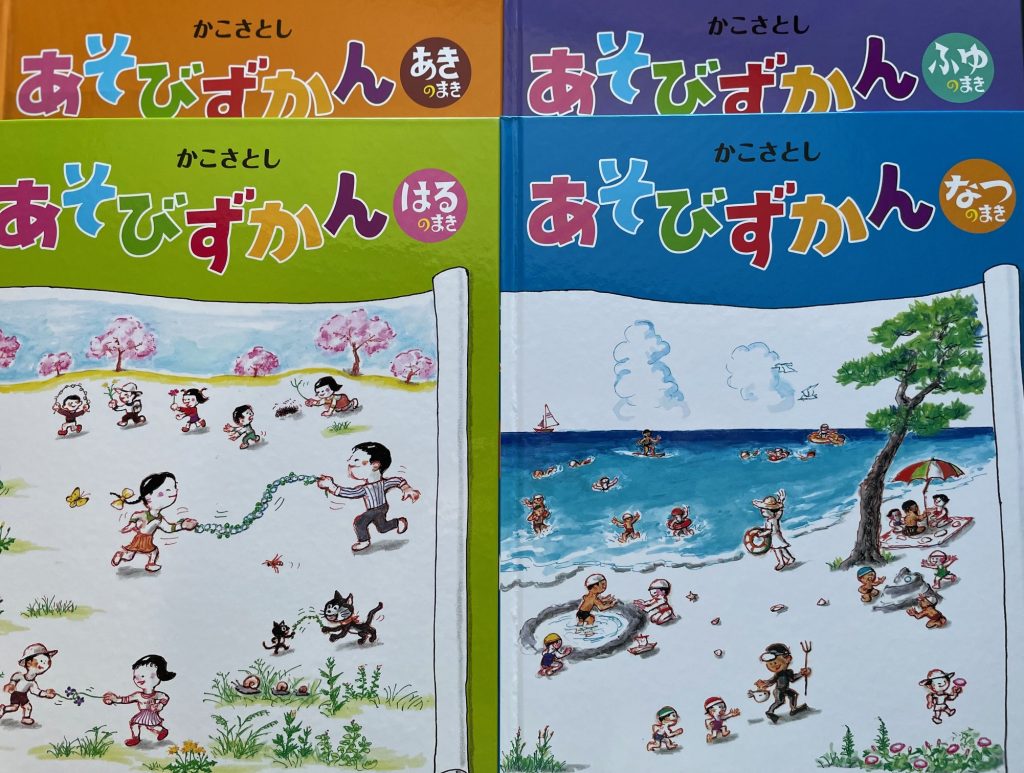

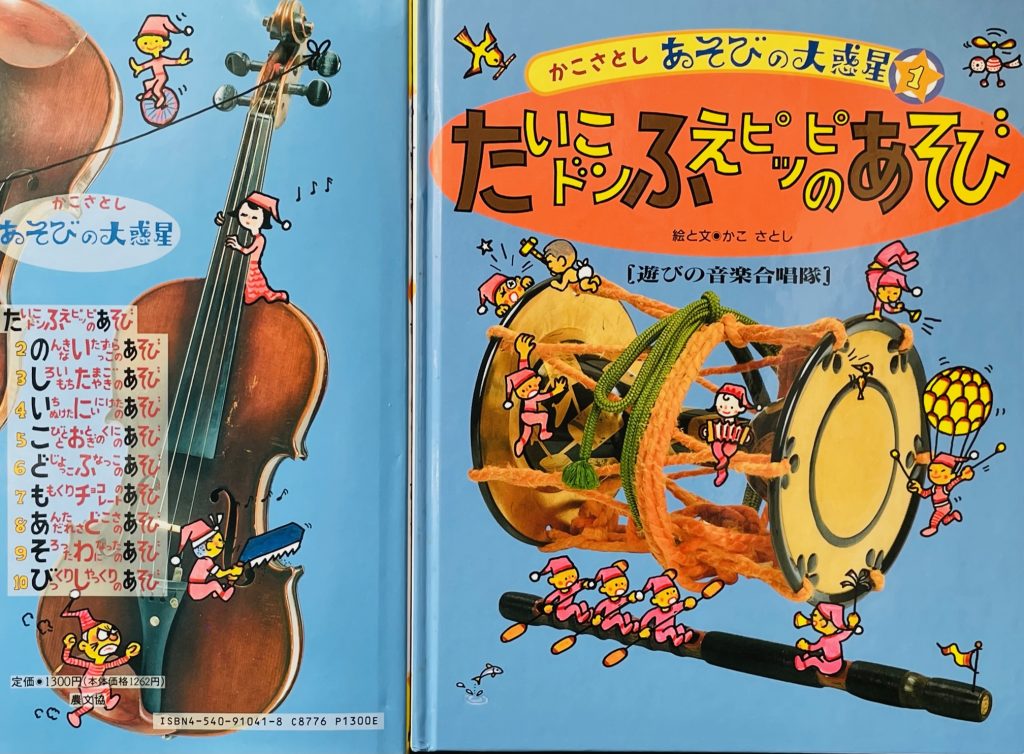

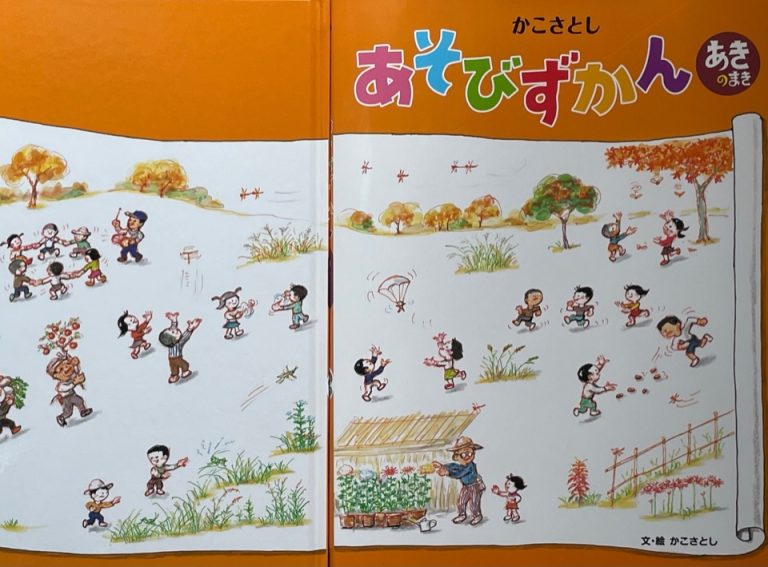

非常に小さいお子さん向けの『あそびずかん』4巻(小峰書店)や『かこさとしあそびの本』全5冊(復刊ドットコム)もありますし、『あそびの大宇宙』『あそびの大惑星』『あそびの大星雲』はそれぞれ10巻ずつのシリーズです。

今回は『あそびの大惑星1 たいこドン ふえピッピのあそび』(1991年農文協)のあとがきをご紹介します。

ときめきひびく 生命のために

(引用はじめ)

あそびの大惑星シリーズの第1冊目は音、声、楽器や音響合唱などの巻です。将来カラオケ族やCDマニアにするためではありません。もちろん落着きのないニギヤカ人や静かさを騒音爆音でかき乱すヤカマシ子どもの手伝けをするのではありません。声を出す事や音に感じる事は、心臓のときめきや呼吸のリズム、即ち生きている事と連っているからです。子どもという生命に輝く生物の為に、音や声をききあい、ひびきあう感覚世界のこのあそびの巻を送ります。

(引用おわり)

四季それぞれ、小さい子が遊ぶヒントがつまった遊び図鑑。この4巻に込めた著者の思いを「まえがき」のような以下の言葉から知ることができます。

子どものあそびがもたらす実り かこさとし

(引用はじめ)

子どものあそびは、楽しみながら知恵や力を伸ばし、体や心を育てていく実りをもたらしてくれます。

しかし、いやいやながらおしつけでは、よい実りにはなりません。

小さい子が遊びのおもしろさを知ると、いろいろ考え、探し、工夫して自分に合ったあそびにしてゆきます。

この「あそびずかん」は書いてあることがわかって、すすんであそびができるよう、絵と言葉でやさしくつづった、子どものあそびの本です。

(引用おわり・漢字には全てふりがながあります)

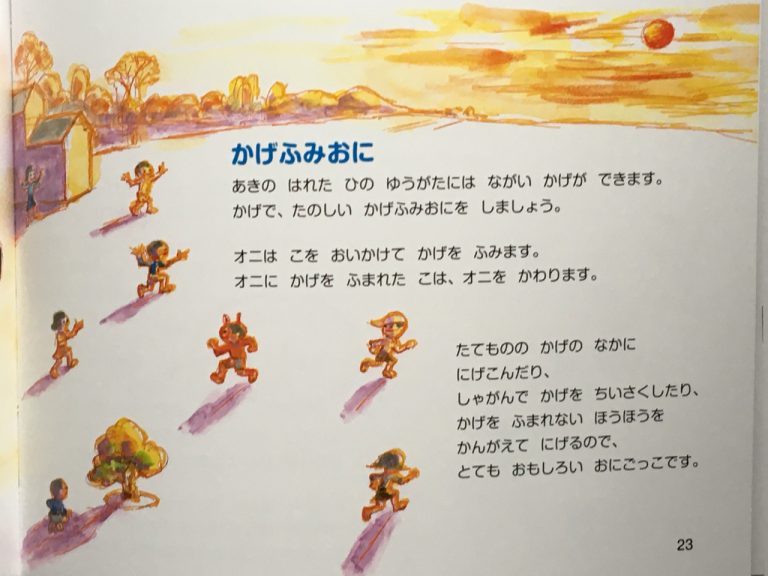

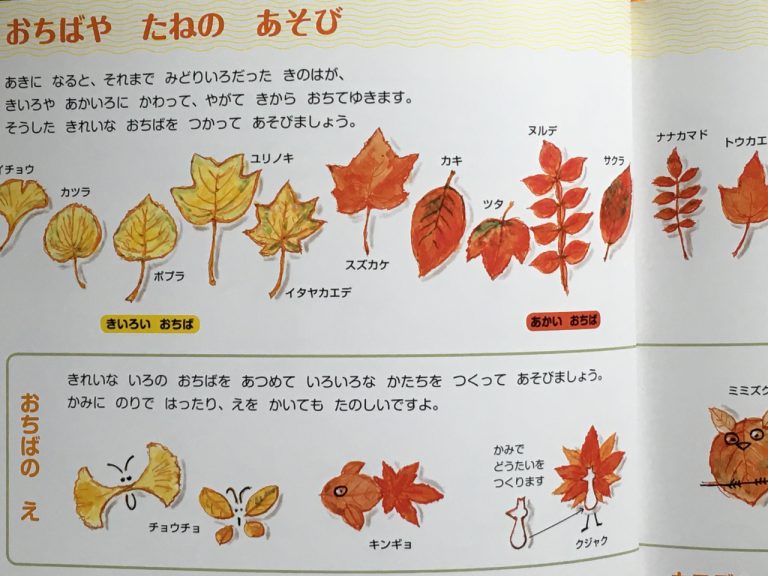

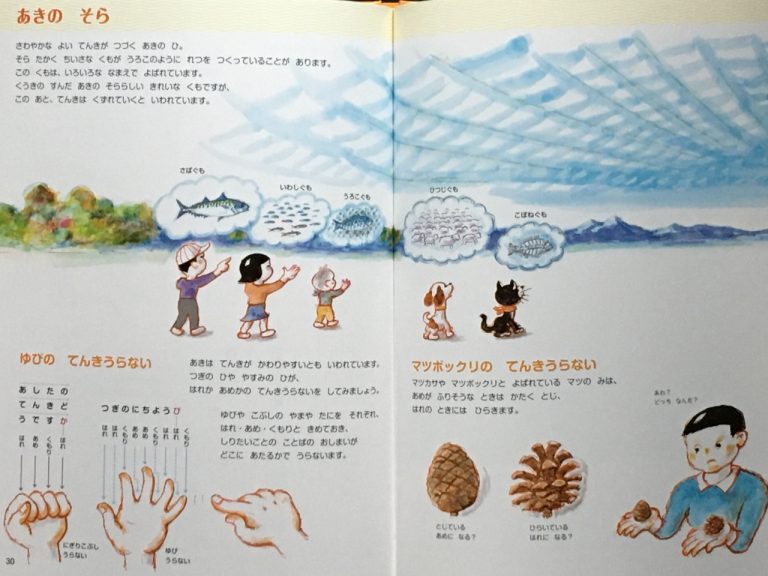

この巻に登場するのは、草花遊び、虫の音の聞き分けを紹介する「むしのおんがくかい」、渡り鳥とそれにまつわるわらべうた、屋内・屋外での遊び、雲や星月についてなどです。

自然の中で、あるいは自分の身体や身近なものを使っての遊びを紹介する「あきのまき」のお子さん向けのまえがきは以下です。

あきのまき まえがき

この ほんには、ちいさい こが たのしめるよう やさしくて おもしろい あきの あそびを あつめました。

あきは きのはが きいろや あかに かわったり、おいしい くだものが みのる とても よいときです。

そうした なかで、ともだちや なかまと あそぶことで、ちえや ちからが のびてゆきます。

さあ、あきの あそびを たくさん たのしんでくださいね。

それではあとがきをどうぞ。

あきのまき あとがき

(引用はじめ)

秋は実りの季節。子どもたちの活動もいちだんと深まるときです。

植物や昆虫、光や風など自然の影響だけでなく、ともに遊ぶ子の言葉や声、表情や動きがたがいに働きかけてゆきます。発育途上にある子にとって、周囲の自然や人々との交流や接触が、ひとりひとりの子の総合的な糧となって、成長を支え、促し、実りをもたらしていくのです。

どうぞ、こうした実りある秋の遊びとなるよう、楽しんでいただければ幸いです。

(引用おわり)

これは『とびきりばっちりあそび 』の裏表紙の絵、いったいどんな本なのでしょうか。

クマの親子にかこの大好きなカエルやネズミ、小鳥に蝶々。親クマの足の下方には画面では耳の端が見えているだけですが、キツネが嬉しそうにクマちゃんたちを見ています。花束に蜂の巣のごちそうもあって「とびきりばっちり」楽しそうです。

表紙はこちら。

ゴリラ、オラウータン、それともチンパンジー? カニがいますから昔話の「さるかに合戦」を意識したユーモアでしょうか。だるまちゃんの妹、だるまこちゃんがよくおぶっているようなお人形をさるのこどもがおんぶしています。

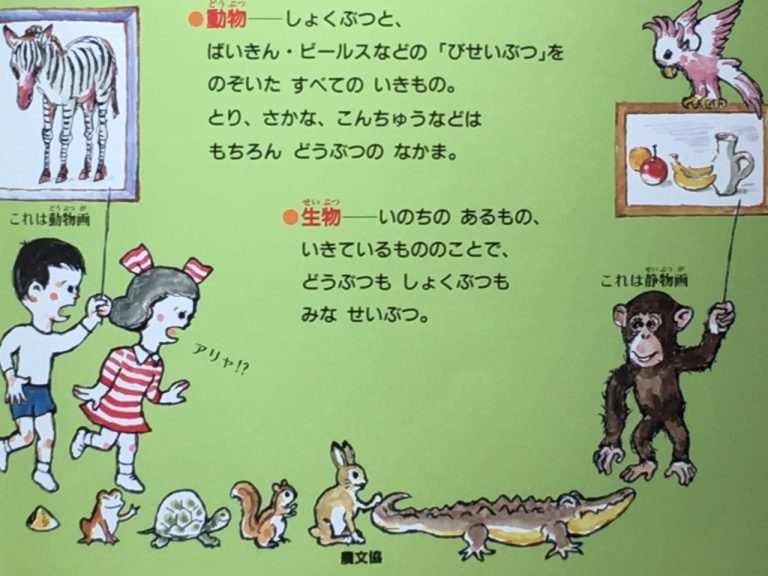

どんな内容の本なのかというと、タイトルは上にある通りですが副題は「生物の力、動物のふしぎ」。

まえがきにあたる文章の一部をご紹介しましょう。

かこさとしからおとなのひとへ

同じ生物の仲間におくる動物のふしぎな本

(引用はじめ)

子どもたちの中には虫めずる姫やトリ博士など、大ぜいの動物好きがいます。はじめはただ、珍しくて、可愛いらしくて、面白かっただけでしょうが、図鑑で名を覚えたり、標本を集めたりするうち、普通のおとなや親の水準をぐんぐん通りこし、自力で調べ、たずね、考えて、動物という生命のすばらしさに心をうばわれてゆきます。そうした動物少年少女のため、動物のもつ力や特徴を、学問や研究の対象ではなく「遊び」の楽しさとしてまとめたのが、この本です。

(引用おわり)

前扉の絵には動物、生物の定義とともに「静物画」というダジャレもあります。

それではあとがきをどうぞ。

あとがき

(引用はじめ)

世界中の子供は、動物園が大好きです。その訳は、①さまざまな形・姿・種類の動物がいろいろな動きをする。②その表情や、仕草が人とよく似ていたり、全くちがったりする発見がある。③観ている人々の声や様子・反応が、これまた楽しいーー要するに動物も観ている人も、同じ生物としての共通性があるーーということです。こうした生物としての同じ仲間・動物の楽しみブックがこの巻ですが、その動物園の場面に、堀内誠一さんのすぐれた案を許しをえて使用させていただきました。記して御礼申し上げると共に、どうぞ、その深い楽しさをご賞味ください。

(引用おわり)

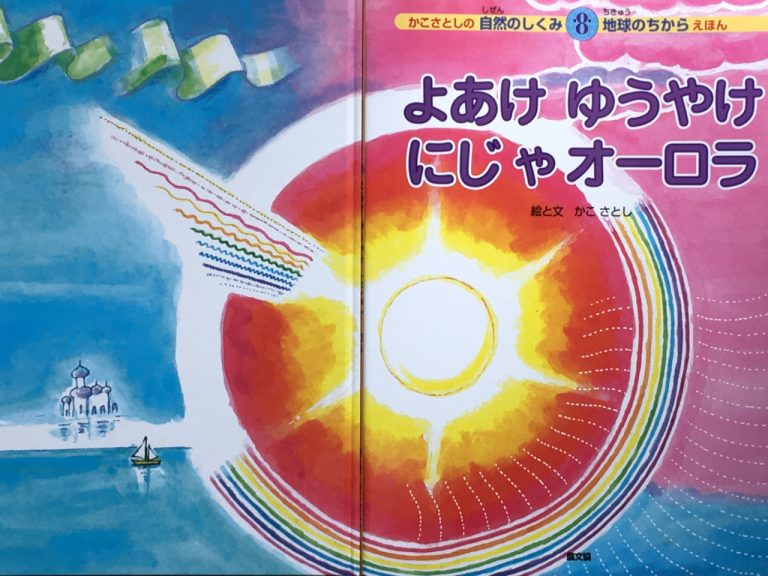

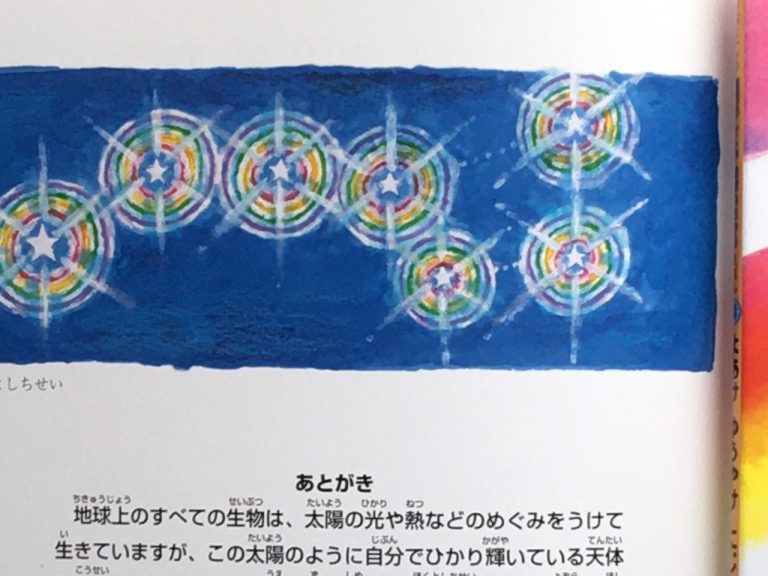

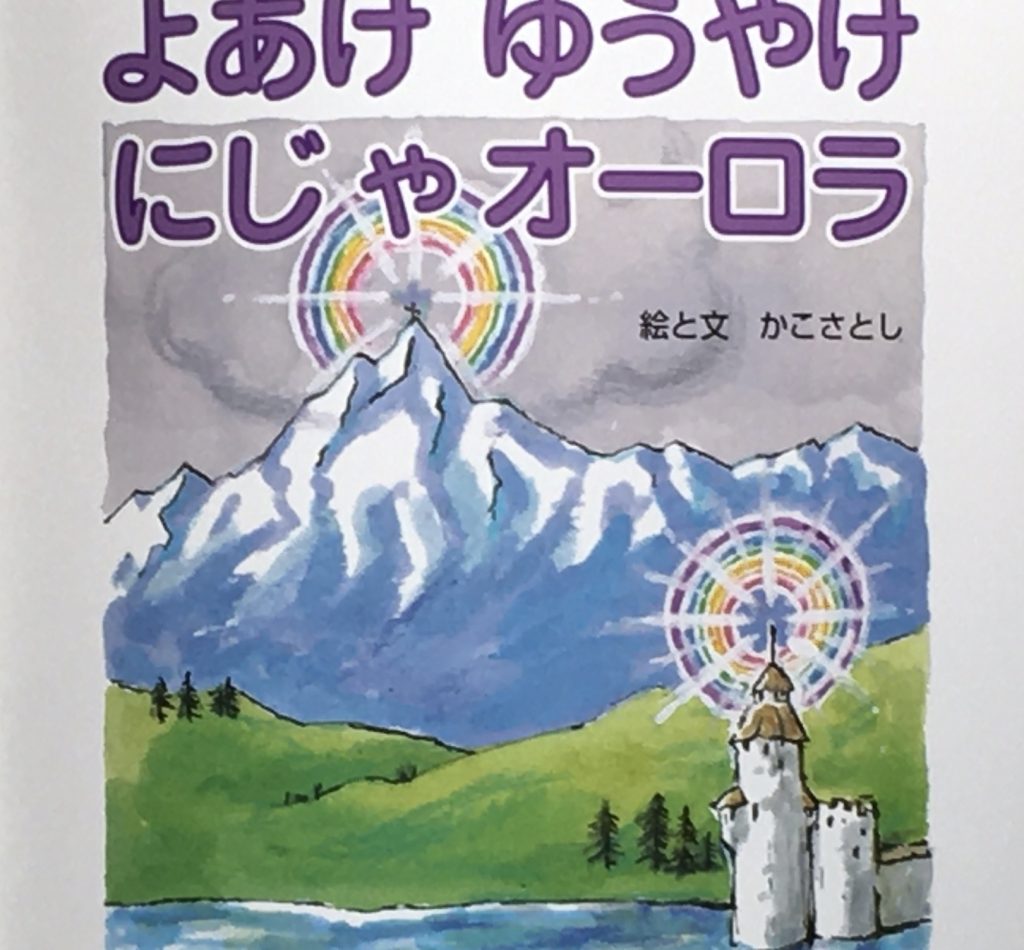

かこは、20代半ばからおよそ20年間川崎でセツルメント活動をいうボランティア活動をして子どもたちと毎日曜日を過ごしました。その折、川崎セツルメントのシンボルマークを作ったったのですが、それは黄緑色の地に白い1つの星で、「自ら輝く星になれ」の意味を込めていました。自ら輝く星、恒星について書いているのが『よあけ ゆうやけ にじやオーロラ』(2005年農文協)のあとがきです。

あとがき

(引用はじめ)

地球上のすべての生物は、太陽の光や熱などのめぐみをうけて生きていますが、この太陽のように自分でひかりかがやいている天体を恒星をよんでいます。上の図に示した北斗七星など、夜空の星もほとんど恒星で、太陽もその1つです。

幸いにも地球の近くに太陽があるので、その熱が伝わってきますが、とおくにある北斗七星からは熱が伝わってこないので「つめたく光っている」などど言われます。どうぞ太陽のさまざまなようすを知ることから、夜空にたくさん恒星があること、そして宇宙という大自然の美しさを、伝えていただきたいと思っています。

(引用おわり)

なお、本文の漢字には全てふりがながあります。

「秋は夕暮れ。」夕焼けの美しさを味わって、是非本書もお楽しみください

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る