あとがきから

幼い頃、雷が光ってから、いくつ数えたら音がするのかをかこと数えたことが何回もありました。数が少なくなると「近づいてきたぞ」の声に緊張したものです。

「かこさとし かがくのほん(全10巻)」は1968年に童心社から出版され、ご覧いただいているのは1988年に新版となったものです。このシリーズでは、出版社の意向で絵を他の方にお願いすることになり、(ただし、『よわいかみつよいかたち』は引き受けて下さる方が見つからずかこが描きましたが)この本は2020年6月に逝去された田畑精一さんが担当されました。

田畑さんとは、かこが人形劇団プークで人形劇のことを学びお手伝いをしていた頃に初めてお目にかかったようです。

本のカバーには〈物理〉とありますが、かこは、ただ単に光と音を物理的に紹介するにとどまらず、もっと広い視野を持って書いたことが、「あとがき」からわかります。題して「何がちがい、何が特長かをを見落とさぬこと」、ご一読ください。

何がちがい、何が特長かをを見落とさぬこと

(引用はじめ)

映画やテレビから、すぐおわかりになるように、音と光のもつ魅力は、私たちの五感に、特に華やかな、豊かな印象を与えます。感受性の鋭い子どもたちは、素直にその魅力のとりこになります。すばらしい芸術や文化はもちろんのこと、スポーツや学問さえも、この音と光をぬきに考えられません。

この、誰もがその恩恵を受けている音と光は、よく考えてみると、その実体はたいへんむつかしいものです。しかも、私たちは、音は耳にきこえるもの、光は目にうつるものとして、別々に考えがちです。

そういう、全くはなればなれのものにも、共通性があること、その両者に通ずる適当な尺度を選ぶと、異質のものも対比できることを、私はこの本に盛り込みたいと念じました。比べるということは、差を見つけるとともに、同一性を見落とさないと言う重要な科学の基本であることを知ってほしいのがこの本の願いです。高大強優の結果だけをよろこぶのではなく、それぞれの特長個性を知り大切にするためです。ひょっとすると学課試験の成績や偏差値もそうであるかもしれませんね。

かこ・さとし

(引用おわり)

梅雨入りした地域もあり、まもなく6月を迎えます。

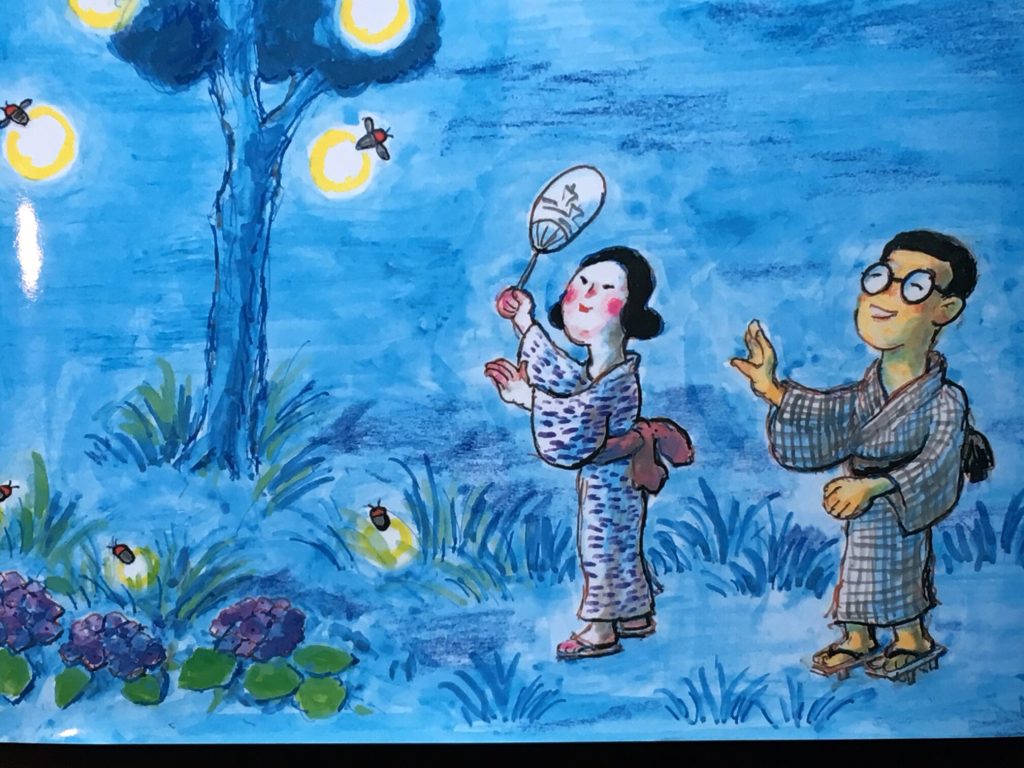

『こどもの行事 しぜんと生活6月のまき』(2012年小峰書店)の表紙も雨降りで紫陽花の花、裏には蛍狩りです。

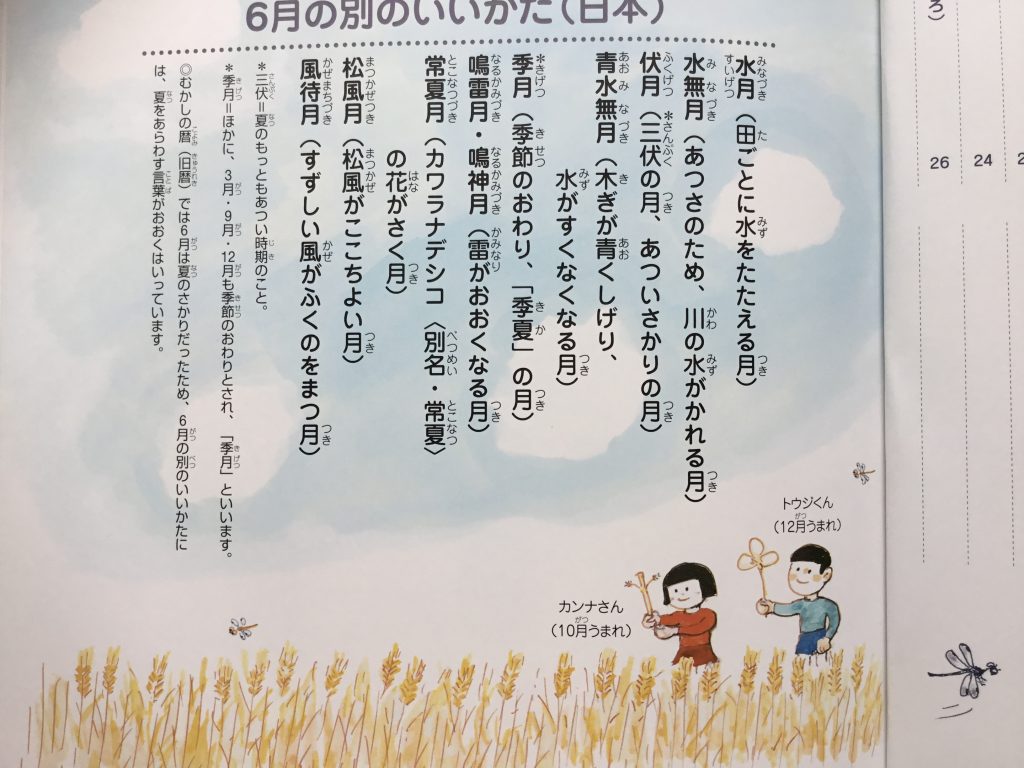

6月の別名が数々前扉(下)に並びその中には常夏月(とこなつづき)という名もあります。これはカワラナデシコ(別名・常夏)の花がさく月だからです。このカワラナデシコはかこが好きな花の1つでした。

絵は麦畑、麦秋の様子で本文には「ムギの秋」として説明があります。ムギの種類や収穫方法、ムギワラ人形の作り方も載っています。

6月のまきでは歯がため、衣替え、虫歯予防デー、芸事はじめ、父の日などお子さんたちに関係の深い事柄や時の記念日や夏至、お米のできるまでなどもわかりやすく解説してあります。また6月23日に生まれたヘレン・ケラーさんにちなみ手話、指文字も絵いりで全部紹介しています。あとがきをどうぞ。

6月あとがき

生活に大切な歯と時間!

(引用はじめ)

6月4日を「虫歯」に語呂を合わせて「虫歯予防デー」としたのは1928(昭和3)年のことでしたが、既に室町時代から、氷もちやかきもち、あられを6月1日に食べ、歯や体の健康を保つならわしがありました。

また、6月10日を「時の記念日」としたのは1920(大正)9年ですが、これは天智天皇のむかし、漏刻と言う水時計をつかいはじめた日にちなんでいます。

人間の生活にたいせつな歯の健康や時間について、むかしのならわしを今の時代に生き返らせた行事が6月にあるのは、とてもすばらしいことだとおもいます。

(引用おわり)

本文は縦書きで漢字にはふりがながあります。

この6月のまきをはじめ『こどもの行事 しぜんと生活』全12巻の表紙・裏表紙の複製原画を現在開催中の愛媛県歴史文化博物館「かこさとしの絵本展」で展示しています。12枚揃ってご覧いただくと日本の四季を改めて感じていただけることとおもいます。

お家にいよう!

そんなメッセージを込め、かこ作品の中から「いえ」をテーマにした絵本のあとがきをご紹介してきましたが、これが最終回です。

絶版になっているこの本が出版されたのは1985年、マイホームを持つのがサラリーマンの夢だった頃です。かこさとしがセツルメント活動をしていた川崎から終の住処となった藤沢に転居してきたのは1980年のことでした。そのお祝いに勤めていた会社の方から芝犬の子犬をいただき、犬小屋を手作りしました。

この本では、あきえちゃん一家が都会から郊外の家に引っ越し、おばあちゃんも一緒にくらすことになります。そして仔犬のジロも加わります。

家にいる時間が長い今、かこの「あとがき」にどんな感想をもたれるでしょうか。

あとがき

(引用はじめ)

「衣・食・住」とか「家はわが城」といわれるように、家は人の生活にとても大切な所です。そのため私は家についての本を何度か書いてきましたが、もう一度この大切な家を新しい見方でとりあげてみました。

それは衣と食は充分ゆきわたっているものの今の日本で、最もおくれ貧しい状態におかれているのが、「住」であるからです。しかもただ広ければとか便利であればよいのではない重要な点を、ぜひしっかり考えてほしかったからです。 かこさとし

(引用おわり)

どうか皆様お大事に。

お家にいよう!

そんなメッセージを込めて、かこ作品の中から「いえ」に関連する絵本のあとがきをお届けする第2回めは『あなたのいえ わたしのいえ』(1969年福音館書店)です。

モダンな絵ですが出版まもない頃フランス語に訳され、描かれてから半世紀以上経た現在は中学の技術家庭科の教科書でも紹介されるなど、長年にわたり読まれています。

尚、今回ご紹介する「あとがき」は東日本大震災の後に書かれたものです。

あとがき

(引用はじめ)

家の造りを屋根、壁、出入口、床、窓の順に述べたこの本を見て、専門の建築家はきっと笑われるでしょう。しかし、まだ戦災の名残が残っていた当時、浴室、台所、トイレのない寄宿舎などに住む人が大勢いたのです。そうした所の子に「自分が住んでいる所も立派な家だ」と思ってもらえるよう描いたのが、上に述べた5つの要素となりました。その後、各地で災害が起こるたび、特に2011年3月11日に起きた東日本大震災で、体育館や仮設住宅に居住している子どもたちの様子を当時と比べ、胸が痛む思いです。加古里子

(引用おわり)

お家にいよう!

そんなメッセージを込めて、かこ作品の中から「いえ」に関連する絵本のあとがきを3回シリーズでご紹介します。

第1回目は1960年に福音館書店から出版された「母の友」絵本48『あたらしい うち』です。絵は残念ながらかこさとしではありません。今から60年前ですから現在の住宅事情とは異なりますが、家を失ったかこさとしの経験からにじみ出る言葉をお読み下さい。

希望と狂気

(引用はじめ)

最近は、どこへいっても新築、改築をし ています。都会地では、新しいビルがたち効外では、集団住宅やアパートがおそろしいいきおいで建設されています。また、まったく個人的な新築も、さかんにおこなわれています。それをみていると、とてもうれしい気がします。新しい家へ、新しいアパートへやってくる家族やその子ども達はきっと希望に胸おどらせてくるだろう。

子どものころ、新しい家へ、 トラックに のってひっこしをしたときのことは、今もありありとおぼえています。きっとあの日の空は、青々とはれわたっていたはずだ、といったような確信めいた気持さえします。

それと反対に、家をやかれ、爆撃におびえてにげたときの恐怖と絶望。同じ人間の手でおこなわれるにしては、あまりにも違いすぎます。同じ物資がつかわれるにしても、一ぽうはあまりにも狂気です。

一年ほど前に、『こどものとも』の一冊 として、「ダムのおじさんたち」という絵本がでました。それはダム建設という、社会的な集団的な建設をテーマにしたものでした。この号は、もっと身近な、家族的なーつの建設をとりあつかっています。私はこのどちらもたいせつだと思います。これから育つ子どもたちが、その両方の建設の仕事を、しっかりとやれるようになってほしいとおもいます。破壊のおそろしさを痛切には知らないいまの子どもたちに、より多く、より強く、建設のよろこびをしらせるようにしたいとおもいます。

(引用おわり)

「あとがき」にもあるように、かこは幼い頃、ジフテリアに罹ったそうです。現在の日本では感染する人は非常に稀だそうですが、筆者が子供の頃は、まだこの感染症がありました。のどの内側が白い膜で覆われる症状が特徴で、私が喉痛になると父や母が喉の中をのぞいたものです。幸いにも私の場合はいつも扁桃腺がはれたことが原因でしたが、この数十年の間でも人類は様々な病と戦ってきたことがわかります。

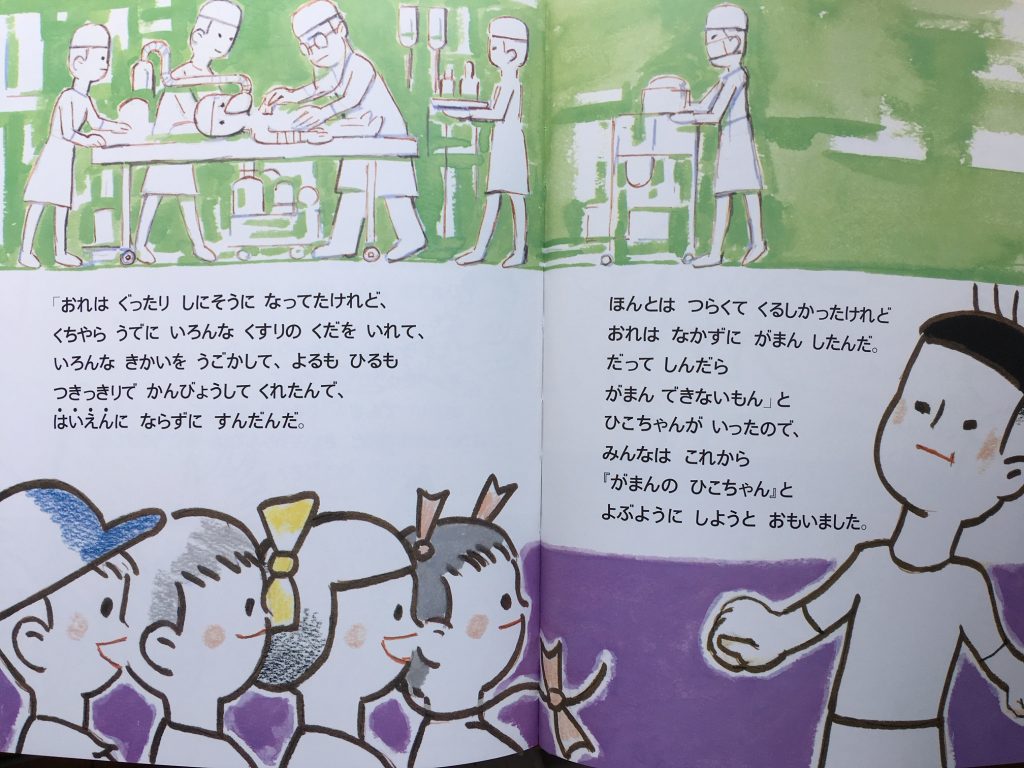

1988年に書かれたこの本では、子どもたちが自分が病気になったときの体験談をお互いに話します。その中に治療法がない難病の女の子がいて、老人ホームのお年寄りに自分が育ててきた花を届けるというので子どもたちが一緒に出かけて行きます。

最後の場面はこうです。その帰り道、子どもたちは

(引用はじめ)

「びょうきに なった とき、かんがえた ことを おもいだしながら かえりました。びょうきになって、つらくて さみしかった こは なおったらもっと からだを よく しようとか、せわを して くれた ひとのことを、とてもありがたく うれしく おもいました。

おもくて ながいびょうきに なった この なかには、 じぶんの ことより まわりの ひとや もっと かわいそうな ひとのことを かんがえたり、ながく いきる ことより いきている あいだを だいじに たいせつに すごそうと おもった こが いたのです。

だから びょうきに なったら おだいじに。 びょうきに なっても たいせつに。」

(引用おわり)

それでは「あとがき」をどうぞ。本文同様、分かち書きです。

あとがき

(引用はじめ)

わたしは ちいさいとき ジフテリアと いう びようきで とうかばかり くらいびょういんの へやで くらしたことが あります。 ふとい ちゅうしゃを してくれた おいしゃさんや、 すこし びょうきが なおって きたとき まどに こしかけていたら、かんごふさんに ひどく しかられたことなど、 このほんを かきながら そのときのことを こまかにおもいだしました。 もし あなたが びょうきになったら、 そのときのことを しっかり だいじに わすれないようにおぼえておいてくださいね。

(引用おわり)

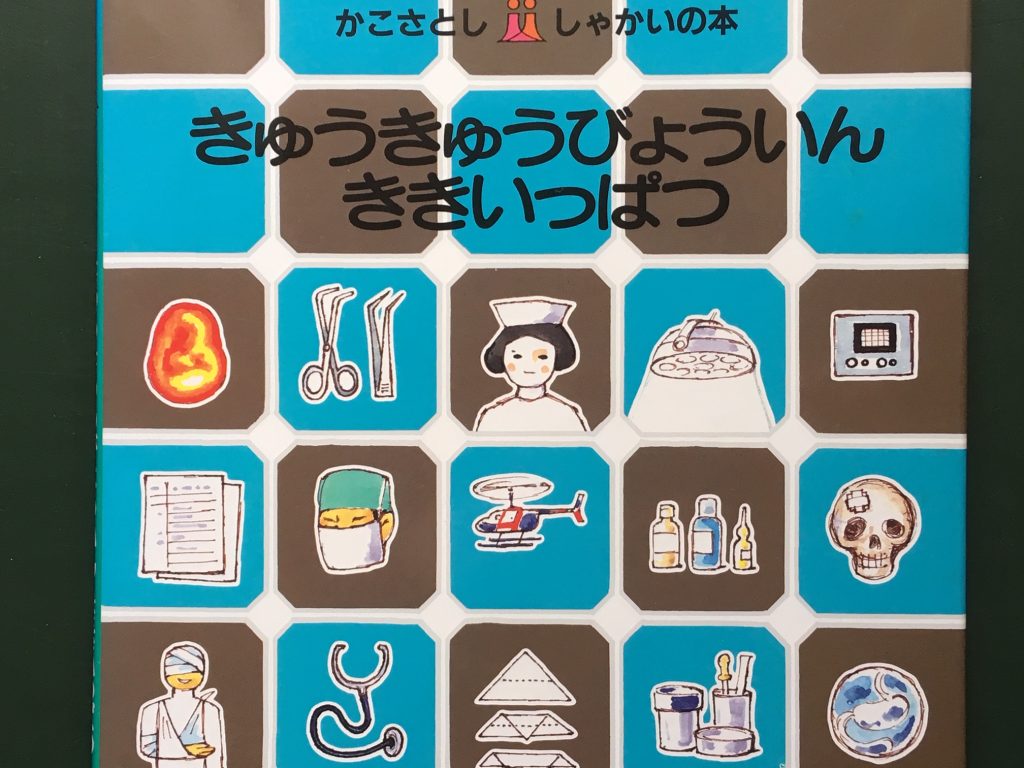

この本が書かれたのは1986年。当時かこの次女は救命救急医として働いていました。たまにではありましたが、時折こぼれ聞くその様子がきっかけとなり病院で働く人々を応援しようとこの本を書いたと亡くなる直前にかこが話してくれました。

この本にはドクターヘリなどによる救命活動もえがかれていますが、当時と比べものにならないほど現在の医療は高度で進んでいます。しかし、そこで働くのは同じ人間です。現在の病院の様子をかこが知ったらどんな言葉を口にするでしょうか。そんなことを思いながらご紹介いたします。

あとがき

(引用はじめ)

いま、日本の医学は、非常に高い水準にあるといわれ ています。ところが、いったん病気になると、治療も施設も看護も、入院も費用も対応も相談も、なかなか満足のいく状態になっていないことがわかります。

保険制度や大学病院は立派でも、最後は個人の力によらなければならないというのは、非常に残念なことです。 「病人になったら、まず医療状態をなおさないと直らない」のでは困ったものです。

こうした問題を考えてもらうため、最も医療の原点である救急医療の活動を描きました。

かこさとし

(引用おわり)

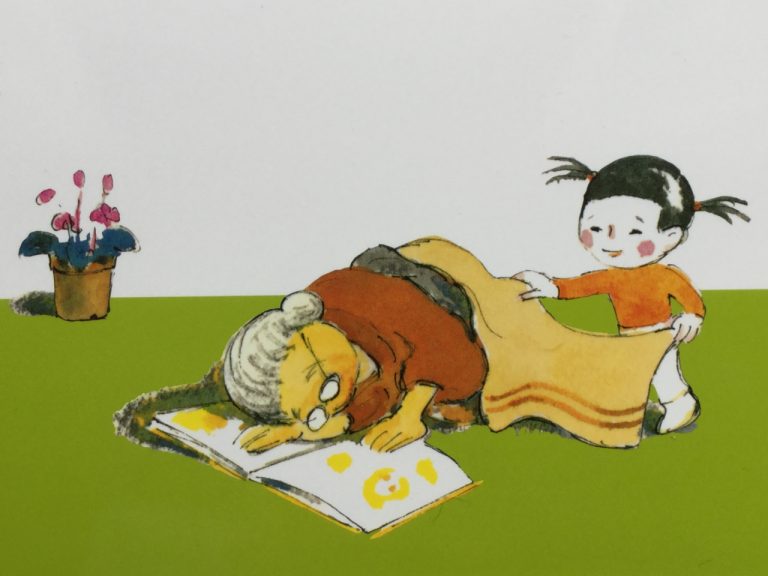

かこさとし こころのほん2『ねんねした おばあちゃん』のあとがきをご紹介します。もとは、1980年ポプラ社より刊行されていた本ですから、40年前の状況を語っています。はたして40年経った現在の状況をかこさとしはどのように見るでしょうか。

(引用はじめ)

子どもを育てる上で、必要な事項はよい育児書を開 けばくまなく述べられています。しかし、理論や原則だけでは、「生きた人間」への成長は完うされません。 どうしても「生きた人間」の世話や応対が必要となります。うまいことに、それらは超能力コンピュータやスーパーロボットではかえられない、人間の経験 や実践の成果が大きく作用する部分です。教育や医療で実技や臨床が理論とともに大事にされる点からもその重要さがおわかりいただけるでしょう。

こうした面から見ると、経験者であり人生の辛苦をのりこえてこられたお年寄、 特に祖父母は、子育ての貴重な家庭の先達者ということがいえます。高度成長の時代には、文化生活を謳歌していみじくも「家つきカーつきババぬき」 と明言され、現代の家庭には年寄なぞ無用不必要だという風潮がはびこってきました。体力や動作の劣る老人を排斥し、思い出したように「敬老の日」や シルバーシートで、お茶をにごす社会や家庭は、子どもの成長の為の貴重な人類の知恵や財産をみすみすすて、ハウス栽培かインスタント食品なみで子どもを育てられるとしている行為ではないのかーーこれが『ねんねしたおばあちゃん』の訴えです。

(引用おわり)

尚、本文は縦書きで、漢字には全てふりがながあります。

「刹那・六徳・虚・空・清・浄」この一連の言葉はお経ではありません。10のマイナス乗を表す関数詞で、刹那は10のマイナス18乗、浄は10のマイナス23乗だそうです。

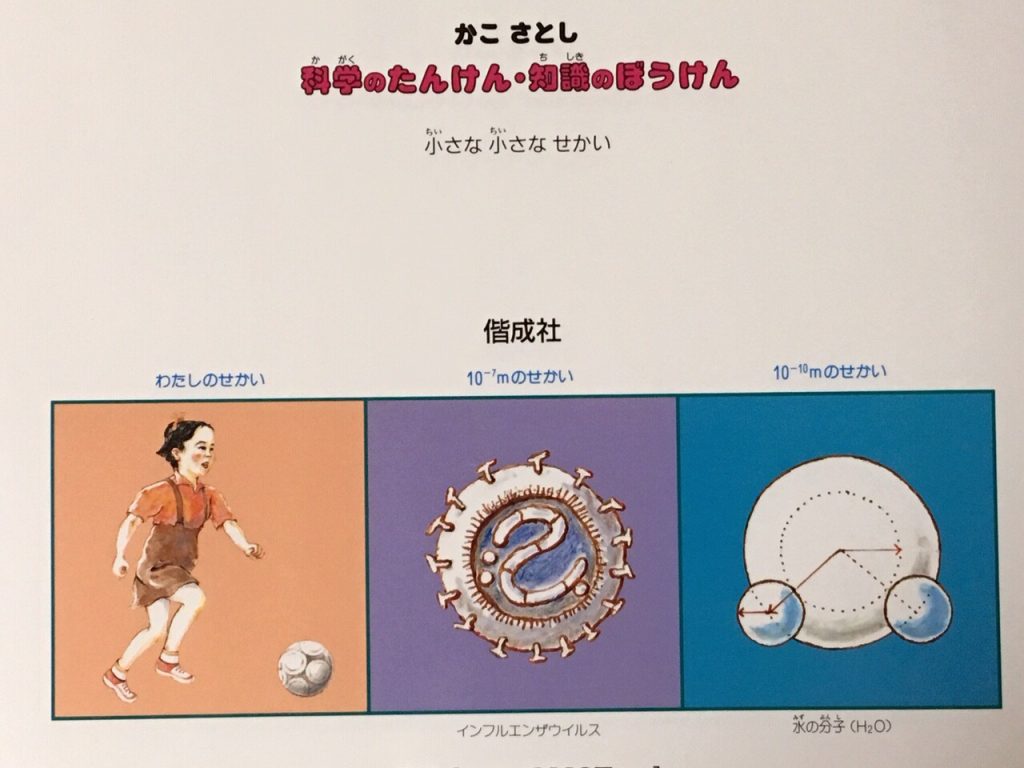

『小さな小さなせかい』(1996年 偕成社)は、子どもの背丈から始まってその10分の1、そのまた10分の1という具合に小さな世界へ旅する絵本です。それによると

「病気をおこすばい菌のなかで、ウイルスとよぶ種類は、生物のなかでいちばん小さいため、からだにはいってこないようふせぐのは、たいへんです。ウイルスをしらべるためには、ふつうの顕微鏡ではなく、電子顕微鏡をつかいます。」

とあり、10のマイナス6乗から10のマイナス7乗ミリの枠に、はしかやインフルエンザウイルスの大きさや形が図で示されています。その次の場面にはDNAやRNAが描かれ、最後には量子宇宙、宇宙の始まりのところでおしまいとなります。是非、大人の方もお読みください。あとがきをご紹介しましょう。

あとがき

(引用はじめ)

つぎつぎに10倍ずつ大きな世界をえがいたり、ぎゃくに10分の1 ずつ小さな世界をえがく方法は、1957年オランダのキース・ボーク氏の『宇宙的視点』という書があり、このアイデアをもとにアメリ力のイームズ夫婁が、『パワーズ・オブ・テン((10のべき)』 という映画や本を1982年につくっています。

『大きな大きなせかい』のあとがきにかいたようないきさつで、1970年この本の製作にとりかかった私は、そうしたすぐ れた作品を不勉強でしりませんでした。製作をすすめている途中で、前記の作品を見る機会がありましたが、地上の人から視点が遠ざかって大宇宙にいたり、ぎゃくに近づいて原子、素粒子にいたる方法は、「連続の面白さJと「科学的な確かさ」で、とてもすぐれた作品でしたが、視焦が固定しているため 「自由さがない」ように感じました。

そこで、「連続性」と「科学性」に加えて、もっと自由な楽しさや多様性を同時にもちこむことが、それからの私の目標となりました。その方法をさがしているうち、幸いにも微小世界の姿がつぎつぎに科学者の英知と努力によってあきらかとなってゆき、 その成果にもとづいてこの小さな本を作ることができました。

お手本を示してくださった先輩や、未知の世界をあきらかに示してくださった科挙者の方に態謝しつつ、この朱を読著のみなさまにおくります。

(引用おわり)

尚、この本の姉妹編『大きな大きなせかい』(1996年偕成社)のあとがきは当サイト「あとがきから」コーナー(2017年5月20日掲載)にあります。

下は裏表紙、中央にあるのが10のマイナス7乗の世界・インフルエンザウイルス、右は10のマイナス10乗のせかい・水の分子。

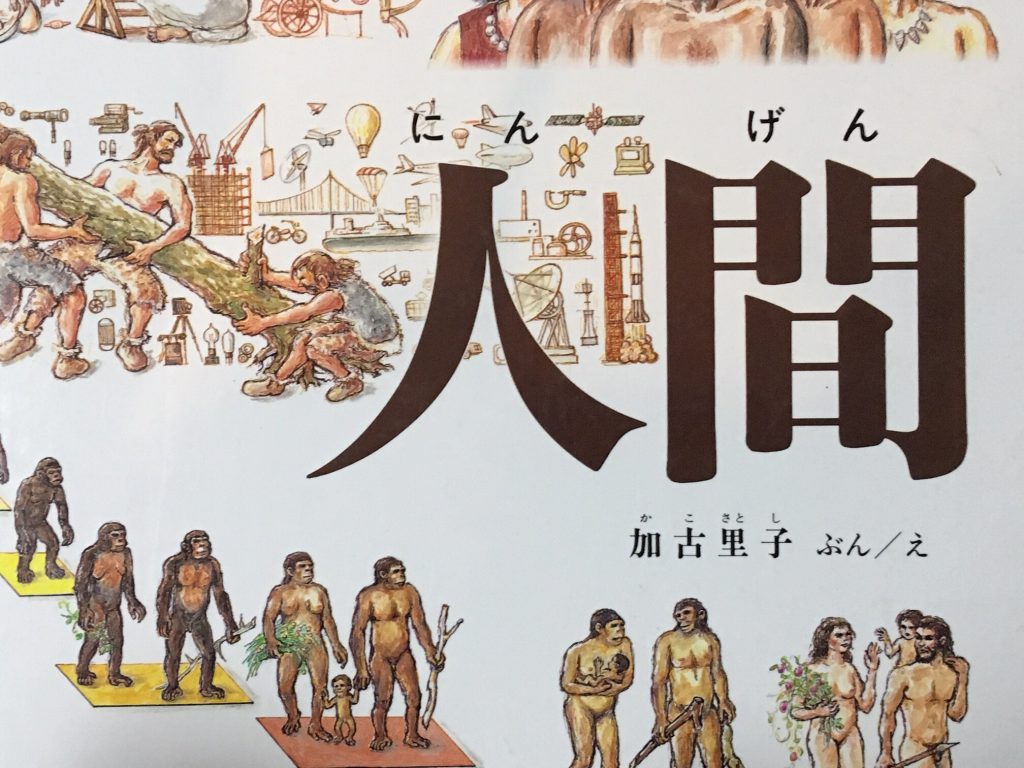

『人間』のあとがきの後半を掲載いたします。

3部23場面による構成

前述した柱によって、実際の本づくりをつぎのよう な手段と方法で進めました。

まず、

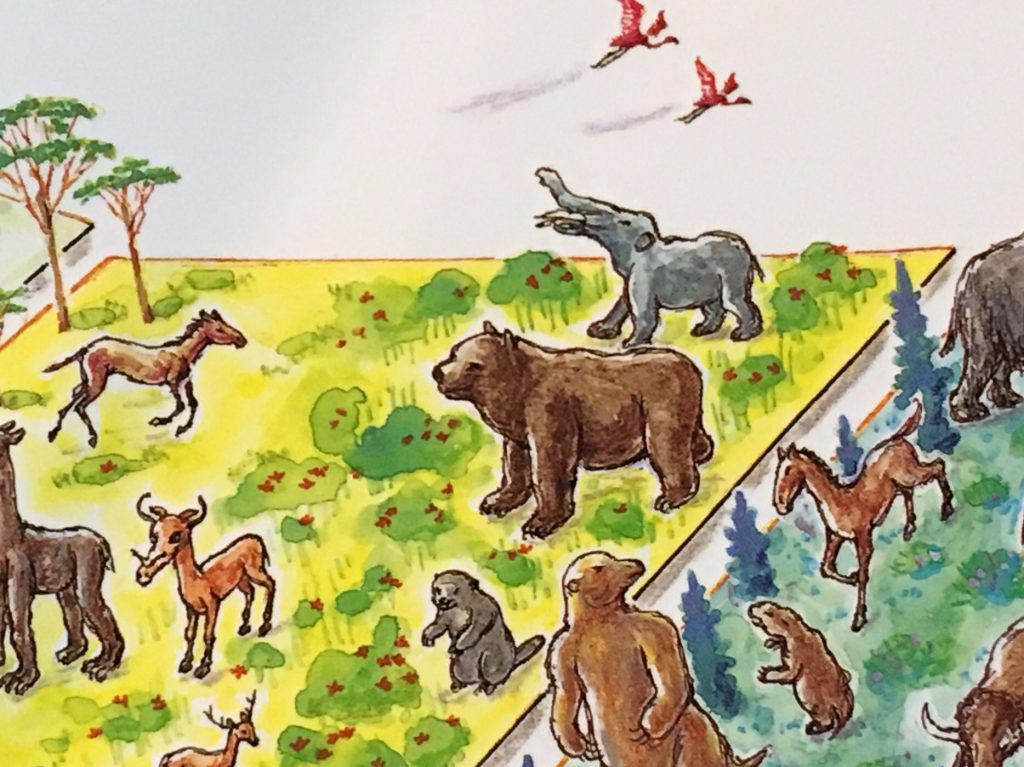

(1)生物の発生とその子孫としての人間の出現 (第1 一9場面)

(2)人間の成長と身体各部の機能 (第10一17場面)

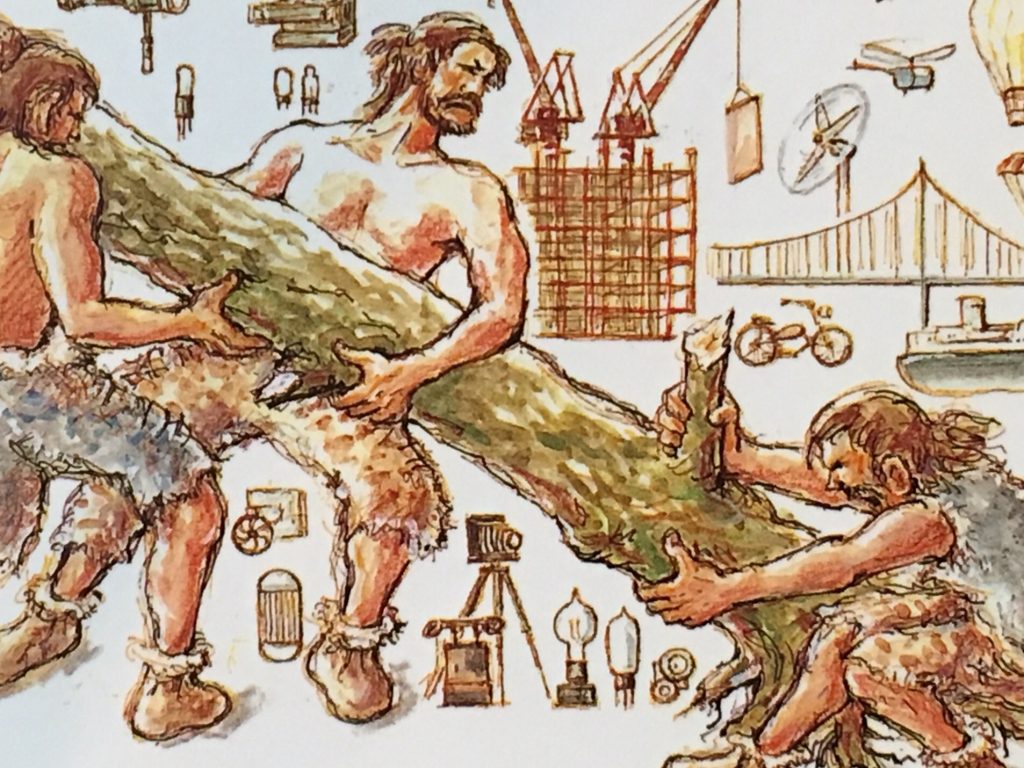

(3)人間の個人と集団の活動とその集積 (第18一23場面)

という3部の組み立てと、23場面の展開としました。

したがって、前述した多くの学間の成果や資料から得た「人間のすべて」を、ことこまかく網羅列記する分厚い図鑑集の形ではなく、複雑で多岐にわたるならば、それを簡潔明快に示しながら、最も重要な点をゆ っくり、画像と文章でくり返し読者に伝える絵本形式とするため、いってみればそのための選択と圧縮に10 年以上を費やしたことになります。

描画の表現と工夫

この「絵とことば」による絵本の形態を最大限に活 用するため、各場面に新しい展示や錯視を利用した工 夫をほどこし、前後の場面とのつながりと流れを保ちながら、隔絶や断層を生じない範囲での飛躍を心がけ ました。

挿画はかならずその近傍の文と対応して色・形・情 感をつたえ、ことばは画像が表現できぬ所を描出して、理解の輪をひろげること、とくに画面は、幼少の読者 にもわかる平易さと、合理的な具象性、そして明快な健康さをめざしました。

たとえば科学絵本であっても、内臓表示に当っては 解剖書のようなリアルな表現ではなく、ここちよく接しうるような整理を行い、一方裸体や技術知識の集積といった表示に対しては往々マンガ化や抽象化しがちな所を、本書では真正面から美の力をかりての表現に 努めたということです。

きわめて個人的な思い

こうして描き進めたこの本に、ーカ所、筆者の個人 的な感慨がこめられていることをお断りしなくてはな りません。それはもう10年(?)にもなると思われる昔、 仕事中に耳にしたラジオの子ども向け電話相談番組のひとこまです。小学2年(?)のその女の子は、はじめ から涙声で、切々と「ゆうべお風呂に入った時みたら、 母には腹に傷あとがなかった。だから私は母の子では ない、悲しい」というのです。高名な先生方がいろいろなだめ、説明しましたが、その子の疑念と悲しみは解けず、最後に「バカだなあ、あんたは」の声で終わりとなりました。この問答が、以来筆者の脳裏を去来し続けました。当意即妙な答えなどできぬ筆者ですから、回答の先生方を批難するのではなく、どうしたらこの子の悲しみを解明できるかと、内外のいわゆる性教育の本をあさりましたが、不充分の思いしか残りま せんでした。第12場面冒頭の文は、長いことかかった筆者のお詫びをこめてあるつもりなのですが、もう立派な娘さんになられたであろうそのご本人は、きっと 「あまりにおそい答」に苦笑されることでしょう。

ご支援へのお礼

おそいといえば最初の発意起案の時から17年もの長い間、辛抱づよく待っていただき、遅筆な筆者を温か く励まして、脱稿までつれてきて下さったのは福音館書店松居直会長、編集担当者のお力です。 さらに本書の完成は、私の微弱な能力では不充分で、私の尊敬するそれぞれの専門分野の方々の校閲・教示・助言を得て達成することができました。ここにお名前を記し感謝をこめてご報告といたします。

杉本大一郎(宇宙物理学)

中村桂子(生命誌)

米田満樹(発生生物学)

下出久雄(内科呼吸器病理学)

亀津優(神経内科) 成瀬浩(精神科神経生化学)

北川隆吉(社会学)

こうした状況と経過により、本書を読者にお届けできるようになったものの、筆者の浅学頑迷のため、せ っかくのご指導の主意を把握できず、ご迷惑をかけた のではと恐れているところですが、責任はすべて筆者 にあり、読者のご叱正をお待ち申し上げます。そうし た読者の強いご支援によって「川」をお目にかけてか ら30余年間、科学絵本を描きつづけて来られた幸いを最後にお礼申し上げ、あとがきといたします。ありがとうございました。

(引用おわり)

*尚、本文中で「川」とあるのは『かわ』(1962年福音館書店)のことです。

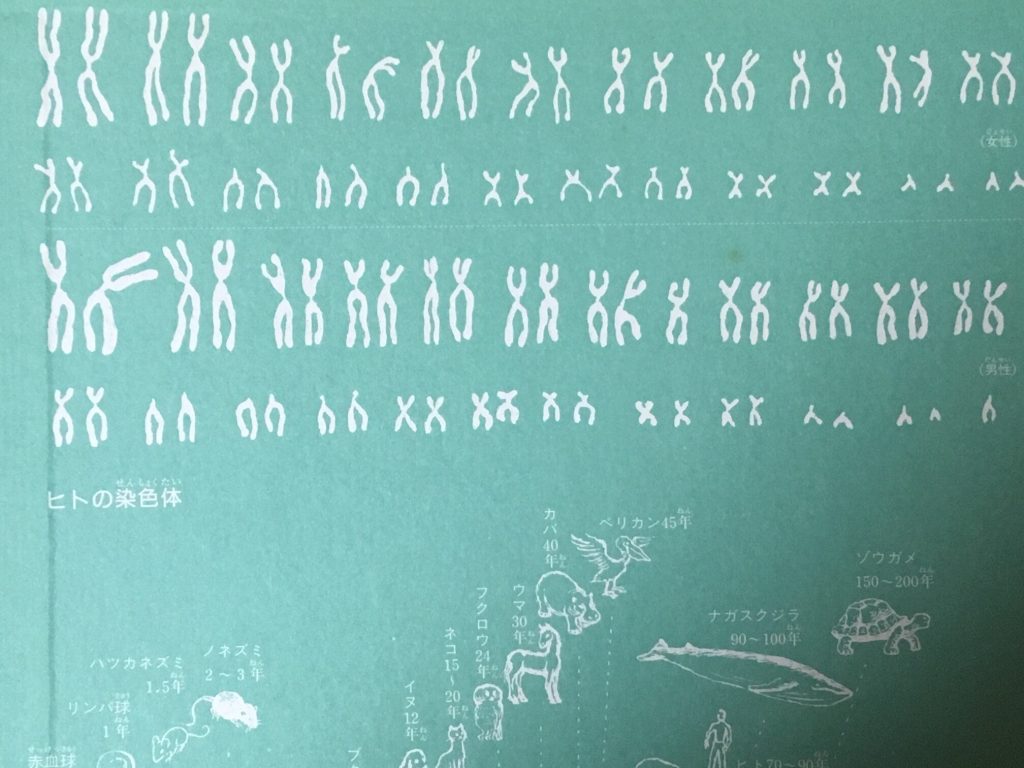

下は後ろ見返しにあるヒトの染色体の図

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る