絞り込む

あとがきから

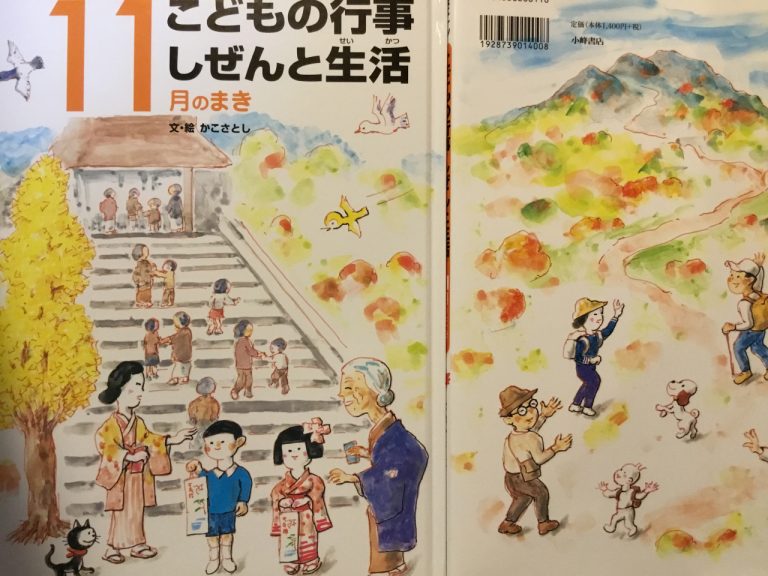

今年もあと2ヶ月となってしまいました。『こどもの行事 しぜんと生活 11月のまき』のあとがきをご紹介しましょう。

七五三の行事

(引用はじめ)

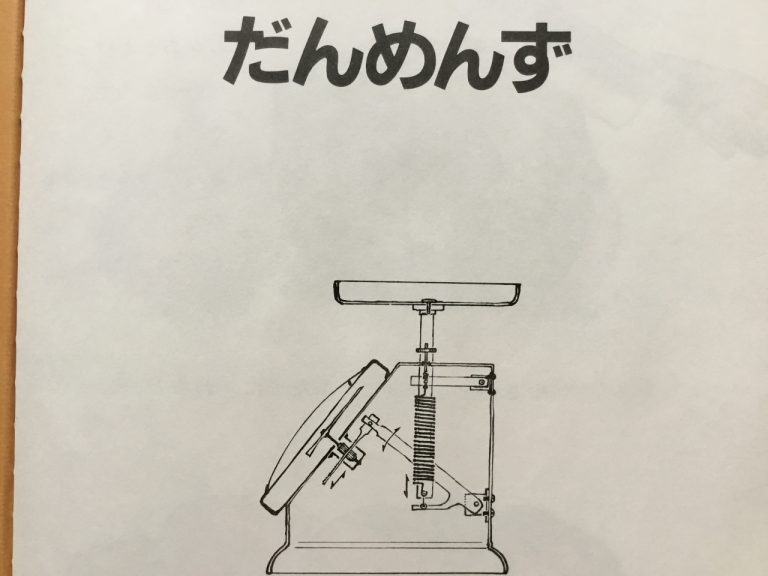

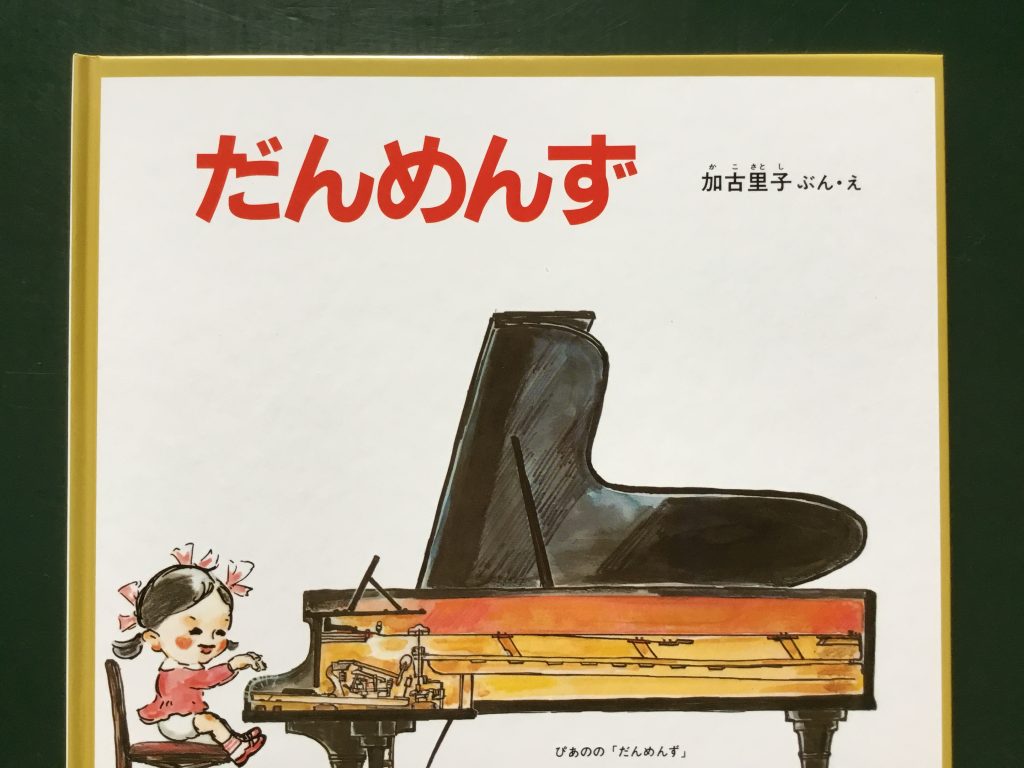

上の絵は『だんめんず』の最初のページの一部です。この絵本の折り込み付録にある加古の文章、「だんめんず」と「かがくの本」の後半、その2では科学の本についての加古の持論を展開します。加古の投げかけた疑問と指摘に対し、半世紀近く経た現在、私たちはどのように答えることができるでしょうか。

「だんめんず」と「かがくの本」 加古里子

疑問と批判

さて、この「だんめんず」に取り上げた内容は旧制高等学校理科甲類の連中でさえ敬遠してはばからなかったむずかしい課目の1つですし、その図学の中でも後期に初めて出てくる高度の章に関係しているものです。

教科書とのちがい

まず第1の点は、小さな読者であれ、高校生向けであれ、「かがくの本」や「科学読物」は、理科の教科書とは違うものであると言うことです。

実を言うと、私は現在の教科書をわりとよくよんでいて、大いに問題があると考えていますし、特に理科の教科書に対してはごく1部を除いて相当な批判をいただいているものです。しかし、だからといって教科書の代替を「かがくの本」ですることができませんし、そうすべきではないと思っています。既刊の私のいくつかの「かがくの本」を理科の授業に使っていただいた貴重なお手紙をたくさんいただいていますが、この事の功罪は私にあるのではなく、ひとえに熱心な現場の先生方の協力のたまものであると同時に、その根本はそうした補いを余儀なくさせている教科書制作の当事者と管理当局によって欠陥を矯正してもらわなくてはなりません。教科書はその責任と任務の中で良いものにかえてゆき、「かがくの本」はその範囲の中で1冊、1冊を完成して行かなければならないと考えます。

題材は何が良いか

第2の結論は、「かがくの本」の対象となる題材は何がふさわしく、何がだめだという事はなくて、どんなにむずかしく複雑なものでも制限はないということです。幼い子供だからといって、いつも植物や昆虫だけを対象としていることはおかしいということです。子どもたちをとりまく世界はジェット機がとびかい、公害の煙がたなびき、政治や経済のあらしがテレビや父親の疲れを通じてもちこまれている生きた世界なのです。子どもたちはその中で彼らなりのせいいっぱいの感覚を働かせ、知恵をたくわえ工夫をこらしているのです。そうした子供たちの要求にこたえ、その欲求の真に求めているものに対応していくのが「こどもの本」ということになりましょう。ですから対象を規定するものはただ2つ、子どもたちのいだいている要求をみぬく目と、それを作品として結実させ、子どもたちに満足をあたえ、子どもたちの要求を次の高いものへ転化せていく作者の力以外にありません。

『だんめんず』(福音館書店)が1973年に「かがくのとも」として刊行された時の折り込み付録には、「だんめんず」と「かがくの本」と題する加古里子の長い文章が掲載されていました。珍しく自分の事、成績のことにも触れてていることから、断面図など図面を書くことがよほど好きだったことがうかがい知れます。2回に分けてご紹介します。

「だんめんず」と「かがくの本」 加古里子

図学の試験

私は戦争中、旧制の高等学校の理科甲類に在学していました。理科甲類というのは、将来工学や理学を専攻する者のクラスで、理乙は医学や農学系のクラスでした。だから私たちのざれ歌に「理甲の頭をたたいてみれば、サイン、コサインの音がする」とか「理乙、理乙といばるな理乙、末はタケノコ、ヒトゴロシ」というのがあったわけです。

ところがおかしなことに、わたしこのドロウが大好きで、最も得意な学科の1つでした。その理由としては、数学をはじめもろもろの学課がほとんど抽象的でありすぎる中で、最も明瞭具体的であったからかも知れませんし、絵画などの学課がない当時の高等学校の課目の中で、最も「芸術的なかおり」があったゆえかも知れません。

ザンコク物語

この図学の時間の中で、私が1番興味を持ったのは「透視図法」と「切断」の章のところでした。透視図というのは線路が遠くになるにしたがってちいさくなって行き、電柱の高さがだんだん短くなって見える様子を幾何学的に図表化する方法ですから、まるで絵画と同じでしたし、若き日のダ・ビンチが研究していたというものですから、もう夢中になってしまいました。一方の切断ということは、ある立体とある面が交差したり、よこぎった場合、両方に属する部分の形や位置をえがく方法です。普通は立体と平面との場合ですが、実際にはらせん階段がまるいホールの壁につながる箇所など、立体と曲面の場合も案外あるものです。当時の私は金属コンンクリート製のものを、まるで大根かキュウリのほうに、スッパスッパきることのおもしろさつられて、ノートのはじに難攻不落の大要塞の断面図をえがいたり、肩から腹にかけてけさがけにきったなまなましい人体断面図を作ったりしていました。(少々若げのいたりでザンコク趣味があったのでしょう)

「ふしぎな素材」をテーマに 加古里子

「かがくの本」とは?

ところでいったい、「かがくの本」というものは何なのでしょうか?それは、「たくさんある科学知識を切りきざんで、細切れにして売る本」でも、「最近の科学情報をこじんまりとまとめたミニコミ版」でもないはずです。まして、「複雑多岐に分かれた近代科学の諸分野を、わかりやすく絵ときした本」でもなければ「おとなも少々、答えに困る内容を、マンガなどをいれて読みやすくした読物」を「かがくの本」ということはできないでしょう。「かがくの本」というばあいの科学の要点として、

こうした「科学」と「本」を単に加算しても、よい「かがくの本」の基準とすることができません。やがて、いろいろな方の研究がこの分野にも行なわれることでしょうが、私自身の判断の目やすとして、次のような項目を、よい「かがくの本」の基準と考えたいと思っています。

D. 興味性によってうらづけ貫かれていること。

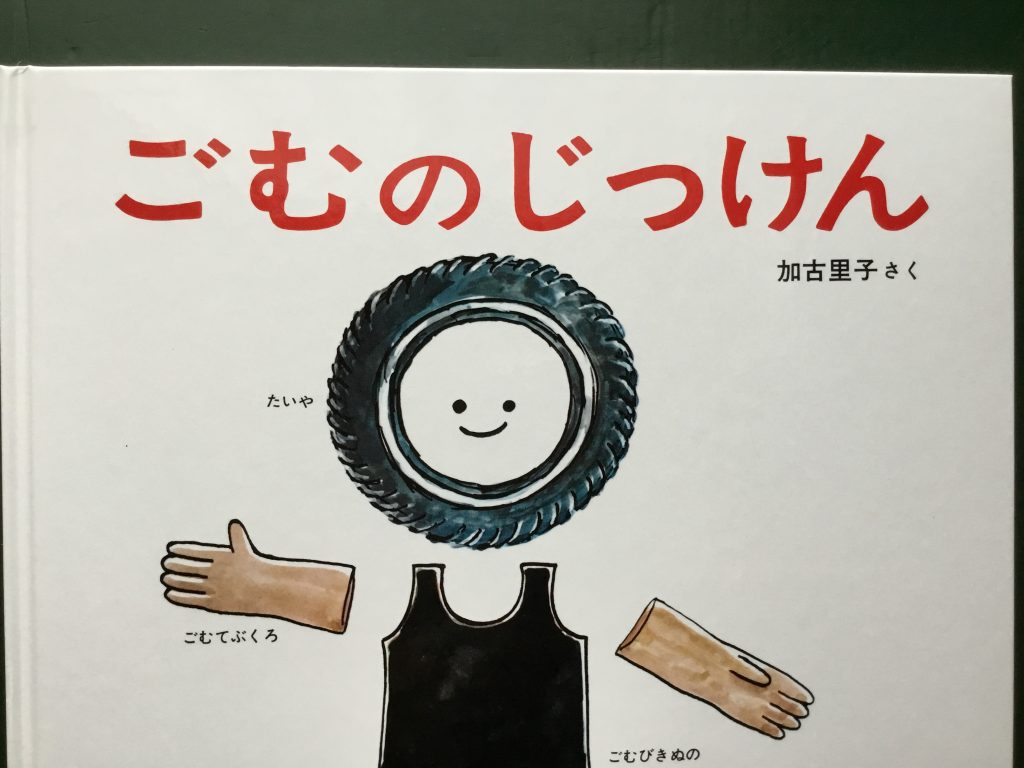

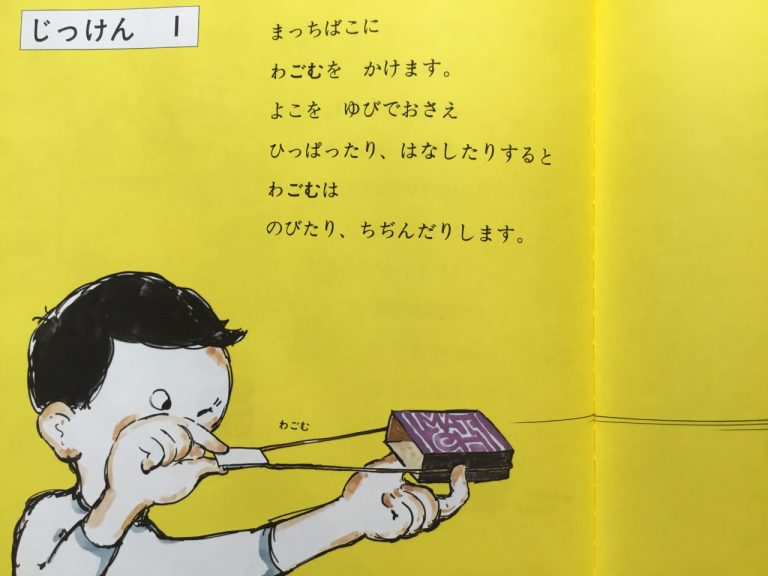

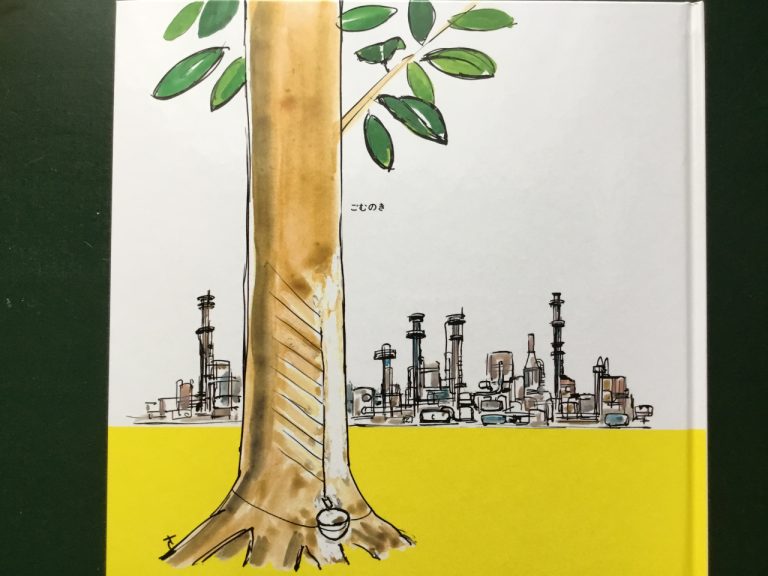

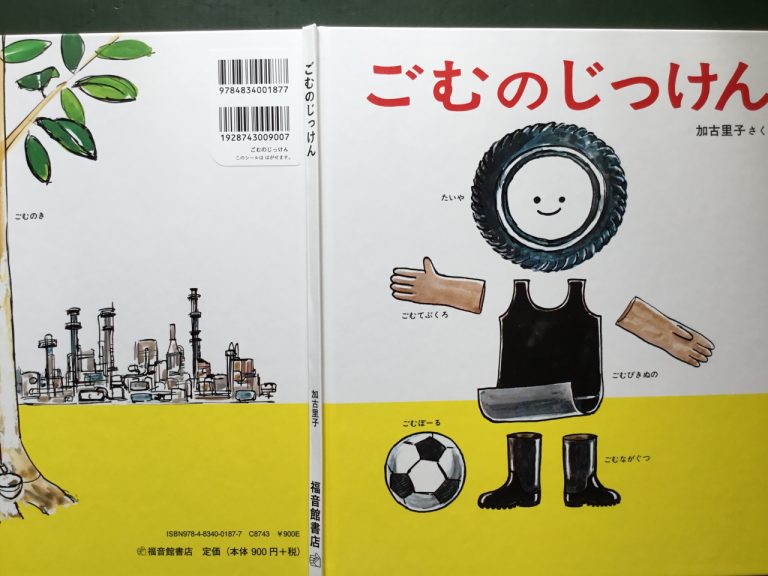

この本が出版された1971年当時には、どこの家庭にもたくさんあった輪ゴム。前扉の絵(下)にあるように女の子たちはこれをつなげてゴム跳び遊びに熱中しました。ゴムについてのこの本の折り込み付録に掲載された、かさとしの文「ふしぎな素材をテーマに」を2回に分けてご紹介します。

「ふしぎな素材」をテーマに 加古里子

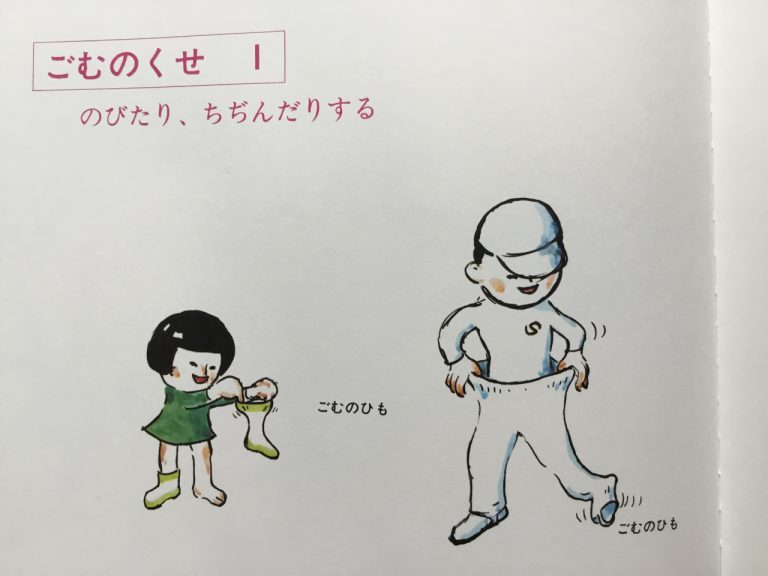

のびたり、ちぢんだり

私たちの身のまわりには、いろいろの物質がとりまいています。石や木、水や空気、プラスチックや金属ーそうした個体や気体や液体の様々な物体の中で、ゴムという物質は非常に特殊な、特別な性質を持っています。

この、子どもたちがはっきり知っている性質が、ゴムという物質の一番重要な本質と結びついているーーこういうすばらしい例を、「かがくのとも」の題材とするのにふさわしいのではないだろうかーーと考えたのが、このゴムを取り上げた第1の理由です。

いろいろな所に使われている

第2の理由は、私たちの身のまわりや世の中に、ゴムが意外に多く、いろいろな所に使われているということです。水道のパッキングや自動車などのクッション材として、ひっそりと目立たない形で重要な役割をはたしています。それは、ゴムが、第1番目の弾性という性質のほかに、第2番目以下の性質を、いろいろ持っているからで、そのため更に多くの用途に使われていることとなったのです。しかし反面、この第2番目以下の性質は、ゴムだけが持っている特性ではありません。プラスチックとか、合成繊維とか、金属なども、同じような性質を持っています。ですから、当然これらと競い合ったり、おきかえられたり、まぜて使われたりすることとなります。

今なお、未開のなぞを持つ

第3の理由は、ゴムは、初め天然にはえた野生の植物からつくられましたが、それが人工的に栽培されるようになり、やがて化学工業の製品として合成されるようになりました。その間、ゴムという物質の化学組織や構造の解明に多くのすぐれた科学者や技術者の研究が行われましたが、今なお、天然ゴムには、すぐれた特長と未開なぞが秘められています。

この科学絵本は1970年「かがくのとも1月号」(第10号)として刊行されました。その時の折り込み付録にあるかこさとしの文「あなおそろしきエレキテル」を2回に分けて掲載します。

「あなおそろしきエレキテル」加古里子

電気にとりかこまれて生活している幼児のためにーー

電気というものは、もうすでに私たちの生活から切り離すことのできないものの一つとなっています。

この本の目標

こうした現代生活や社会のなかでのこの本の目標を、

電気に強い子どもを育てるにはーー

さて、子ども向きの本、特に幼児のための絵本で「電気」をとりあげるのは、いささか冒険といわれる方もあろうかと思います。私の知っている範囲でも、雷とか静電現象とか、せいぜい電池でのおもちゃがとりあげられているばかりです。

電気の本質とは

以上の三つこそは、「電気」の性質をみごとに把握していることのあらわれだと思います。私にいわせると、こんなにも「電気」の性質をはあくしているおかあさんこそは、「電気」のよき教育者にもなれる筈だと思っています。そういう自信をおかさんがたがもってくださるなら、電気がすきで、よく理解したい子がどっさりふえることになるでしょう。そうしたらすばらしい指導者が身近におられるのですから、従来のような「現象的電気の本」ではなく、「本質的な電気の本」をつくってみたくなりました。その電気の本質とは何かといえば、この本では、ひそかにはりめぐらした三つの事項、

『でんとうがつくまで』が1970年に刊行された際、折り込み付録としてついていた、かこさとしの解説文「あなおそろしきエレキテル」の後半を掲載します。

「あなおそろしきエレキテル」加古里子

蛇足を少々ーー

電気は電気

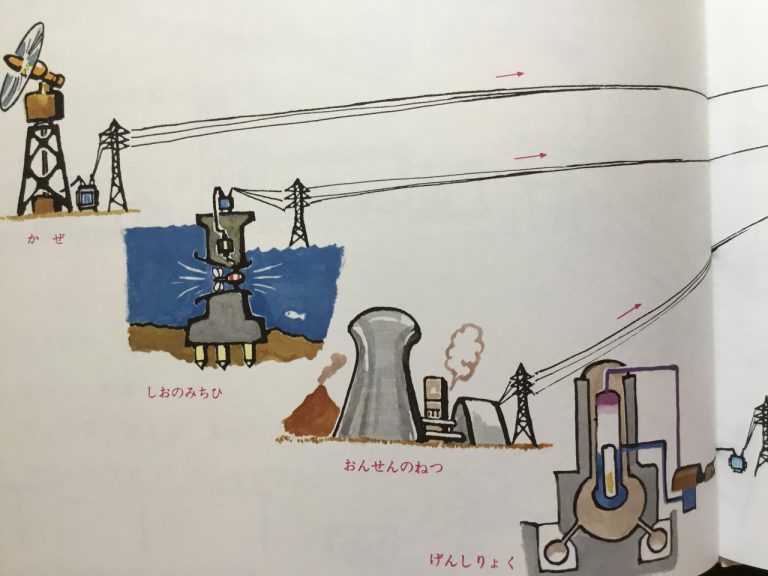

あとはもう読者のみなさんがたにおまかせするばかりなのですが、二つ三つ蛇足をつけ加えますと、水力であっても火力であっても、発電された電気そのものに全く変わりありません。もちろん、他の風力その他でつくられた電気の場合も同じです。「水の電気は青く、火力の電気は赤っぽい」などということはありません。現在水力発電は、開発、 設備費の巨大になるため、あまり期待できず、大部分火力発電となっています。火力の主体は重油ですが、石炭もつかわれるため、この本では、石炭重油の両用できる形を示してあります。火力発電で、いったん蒸気となり、蒸気車(タービン)を回すのに使われた水は冷えるとまたボイラーにもどして何回も使うようになっています。水力発電でも、いったん水車をまわして流れた水を、夜間余った電力でポンプをまわし、再びダムにくみあげるなど、合理的な方法が工夫されています。やがては、原子力による発電が、増加するといわれています、また、電気をおこす機構がちがう太陽電池、MHD発電等の方法がありますが それらについては省略してあります。

変圧器の働き

発電機でおこされた電気は、効率よく送電するため、10万、20万、ときによると50万ボルト以上の高圧に変圧器でかえられ高い電塔にはられた送電線で消費地に送られます。送電線は、銅やアルミでつくられています、消費地近くまで高圧で送られた電気は、一次変電所、二次変電所等で、6千6百ボルト、3千3百ボルトにだんだん下げられ、大きな工場やビル等へ送られます。家庭にはさらに電柱や地下ケーブルの端に、小型の変圧器があり、2百または百ボルトに下げ、そこから家庭内の引込線となっています。家庭の入口にはメートルとよんでいる積算電力計、安全器、ブレーカーなどがあって、その端が電灯やコンセントとなっています。

説明図に工夫

それから、発電の説明図で、本当はコイルの位置が、教科書などにあるように磁石の上にある方が実験室としては効率的なのですが、そのようにすると実際の発電機と図の対比が混乱することと、電気の流れの方向が、磁石動きで逆むきとなることの二つの理由から、あえて変えておきました。説明図を単に説明に止めるのではなく、外形しかわからぬ実用機器機構的説明を、一連した形であらわしたいというねがいに発しているわけです。

『あおいめ くろいめ ちゃいろのめ』(1972年偕成社)の四十年ぶりの続編として出版された本作は、前作同様、切り紙を使った画面構成が特徴です。これは前作のユニークな制作経緯と関係しています。

それが元になって刊行された『あおいめ くろいめ ちゃいろのめ』にはもちろん、目の色が違ってもみんなお友達という願いも込められています。子どもたちの名前は紹介されていませんが、続編ではあおいめのめりーちゃん、くろいめのたろーちゃん、ちゃいろのめのばぶちゃんという設定になっています。

あとがき かこさとし

(引用はじめ)

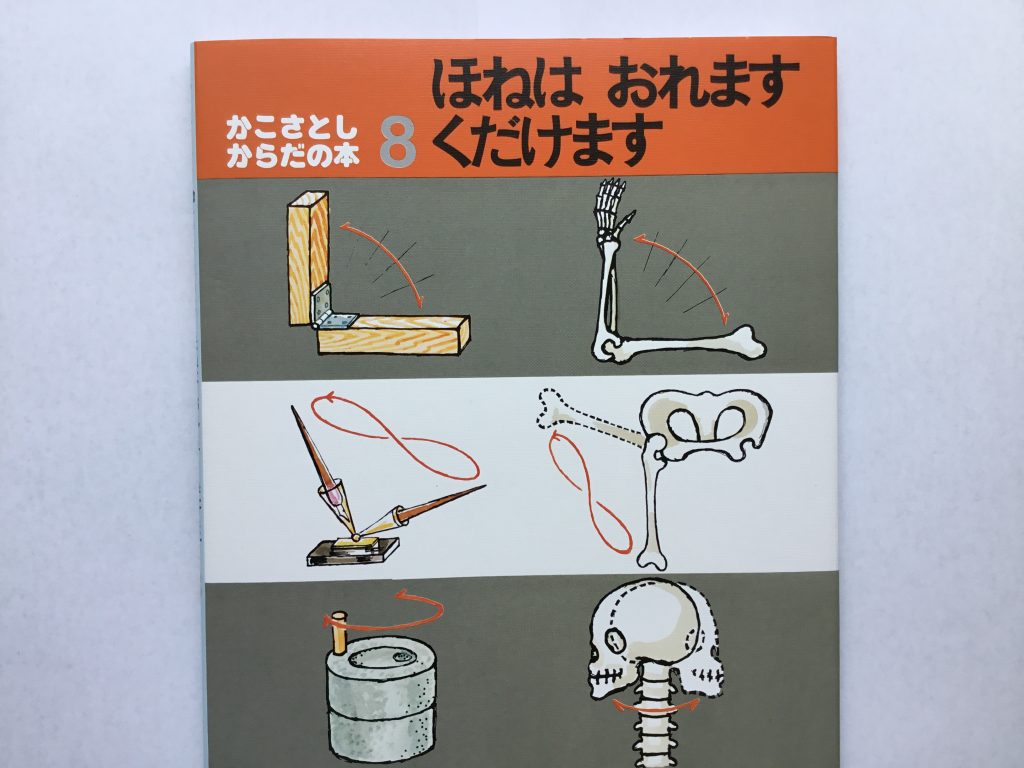

前回ご紹介したのは血の話でしたが、いったい血はどこで作られるのでしょうか。その答えがこの本の中にあります。

(引用はじめ)

かこさとし からだの本 4は血液についてです。もちろん人間の血液は赤色で、皮膚から透けて青く見えるのは異なる光の波長が皮膚に入り込んでいるからだそうです。生き物の中には青色の血液をしている動物がいて、 タコやイカなどの軟体動物や甲殻類、ダンゴムシやサソリも青い血なのだとか。

あとがき

(引用はじめ)

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る