あとがきから

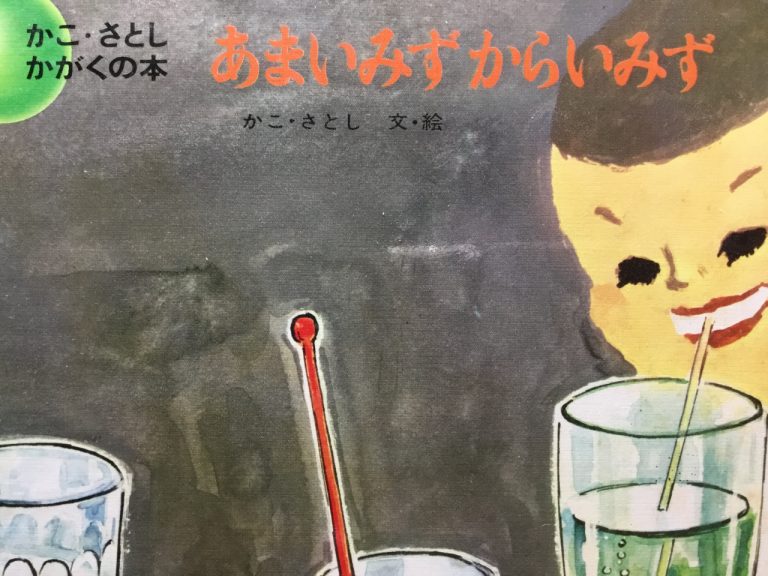

かこ・さとし かがくの本 5「あまいみず からいみず」初版(1968年 童心社)は、かこさとしの絵によるB5変形・21センチの小型絵本でした。

上の写真はその表紙、下は裏表紙と28-29ページです。当時は4色刷り(カラー)が高価だったたため本文は2色刷りでした。

現在の大きさでカラーになったのは、初版から20年経た1988年で、この時に和歌山静子さんの絵に変わりました。

コップの実験からひろげる化学の推理

かこさとし画の版では、あとがきの見出しは「一般から特殊なものへひろげ演繹してゆく考え方」となっていましたが、1988年以降は「コップの実験からひろげる化学の推理」となりました。

あとがきの文は同じです。以下にご紹介します。

(引用はじめ)

「かがく」ということばはときどき困った場合が起こります。文字に書くと「科学」「化学」でわかるのですが、ことばや音だけでは説明がいることとなります。それでしばしばバケガクという言い方が、多少うらみをこめて言われます。

子どもの本、特に幼児向きの本で「化学」を扱ったものが非常に少ないというのがわたしには残念でなりませんでした。この本の塩や砂糖が水と引き起こす現象は、化学の中の溶解とか溶液とか濃縮という重要な項目の一つです。

また、小さなコップやおなべでわかったことがらを、大きな自然現象に拡張すること、手近な実験で確かめられた事実を、実験のできない現象にまで適用推論すること、そういう考え方、すじみち、手法は、化学の研究ではごく普通の、しかも大事なものとなっています。むずかしくいえば、一般的な事例から、特殊なものへひろげ及ぼしていく、いわゆる演繹法とよばれる考え方、すじみち、態度をくみとってほしいのが、わたしのひそやかな願いです。

かこ・さとし

(引用おわり)

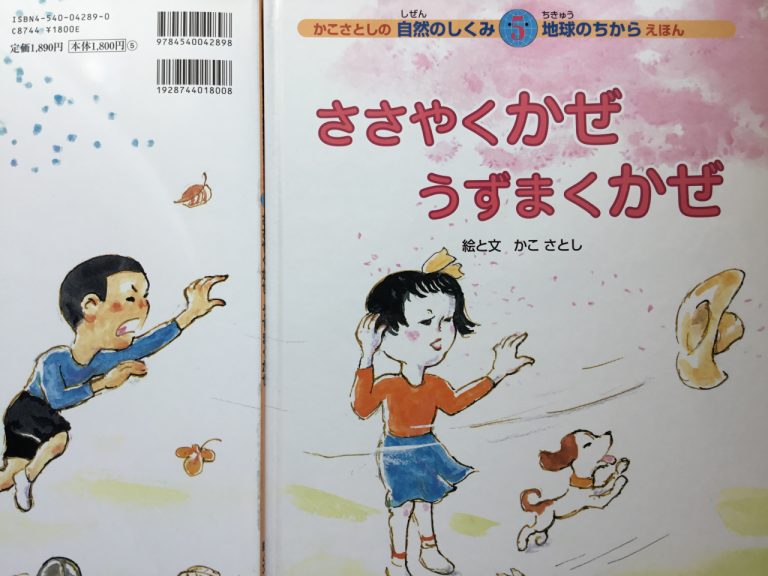

桜が舞い散るには、風がない方がというのは人間の勝手な思いで、私たちに必要な空気は動いて風となります。では、どうして空気が動くのでしょうか。この絵本「ささやくかぜ うずまくかぜ」(2005年 農文協)はそんな疑問にわかりやすく答えながら小さいお子さんにもわかるように説明が進みます。

全部ひらがなで書かれ、台風や竜巻についてや風車、風力発電についてもふれ、小さいお子さんが「自然のしくみ、自然のきまり、自然のつながりをよくしり、かんがえて自然とともにいき、しぜんといっしょに生活できるよう」(前書きより引用、漢字にはふりがながあります)役立ててほしというのがこのシリーズ、「自然のしくみ 地球のちから」全10巻に込める著者の希望です。

あくまで平易に科学の入り口へと導いてゆきます。前見返しには、風力、風の強さと説明、英語での名称を、後見返しには動物や乗り物、そして光などが1秒間に進む距離を、いずれも漢字を使わず示しており、子どもが大人の助けがなくても読めるようになっています。小さいお子さんに説明する大人にも大きな味方になってくれる絵本です。

あとがきを記します。

(引用はじめ)

空気は、地球上の大部分の生きものにとても大切なものなのに無色透明で、形も重さも感じられないので、その存在を気にせずくらしています。その姿のない空気を気づかせてくれるのは、風の動きです。

風によって空気というものの存在を知り、その空気の大事なこと、植物が長い年月かけてようやくこの空気をためてきたことなど、地球や自然をよく知り、その空気を汚したりせぬよう、大切に守るようねがって、この巻を作りました。

(引用終わり)

(尚、漢字には全てふりがながあります)

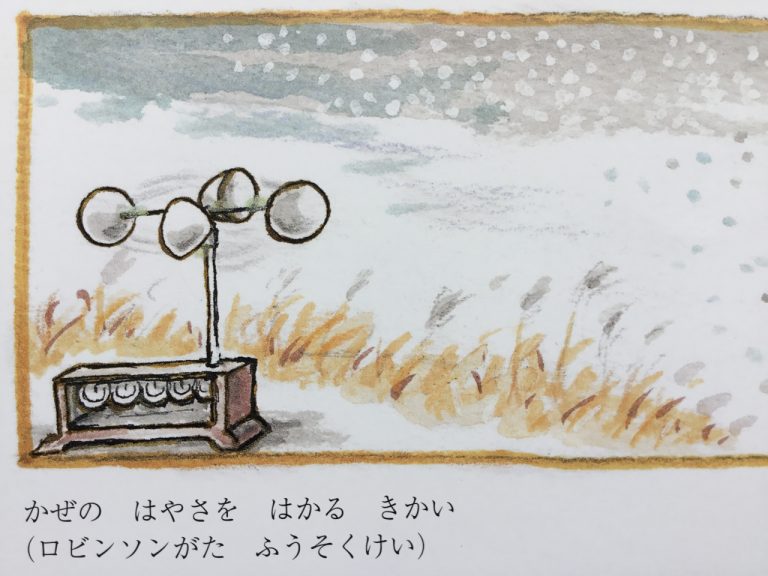

下は「あとがき」に添えられているロビンソン型風速計の絵。

かこさとしあそびの本シリーズ5冊のご紹介も本作「しらない ふしぎな あそび」(2013年復刊ドットコム)で最後です。

2000年前からあるギリシャの石けりからはじまり、この本には、ペルーのじんとり、世界中にある竹うまやけんだまあそびなど、しらないあそびやふしぎな錯覚あそびなどが満載です。何百年も前にインドで考えられたというあそびやヒンズーのすごろくは、きっと大人でも見たこと、聞いたことがないことでしょう。

前扉(下の写真)には次のように書かれています。

(引用はじめ)

がいこくには めずらしい しらないあそびがたくさんあります。にっぽんにも ふるくからつたわる ふしぎなあそびがいろいろあります。 これはそうした せかいとにっぽんをつなぐ、あそびの本です。

(引用おわり)

あとがき

あとがきを記します。

(引用はじめ)

この遊びの本も、ようやく最終巻を見ていただけるようになりました。おさめられたあそびの数は、数え魔の下の娘の計算によると、第1巻 89 第2巻99 第3巻102 第4巻127となっていますので、この最終巻156を加えると総計573種ということになります。今まで子どもの遊戯やあそびをまとめた本は、けっして少ないわけではありませんでした。しかし私はこの5冊の本で

1)主人公である子どもの心と考え

2)まわりをとりかこむ条件やふいんき

3)健康で進歩的で発展的な内容

を、特に大事な軸としました。私の知っている限り、上の3つの点を全部配慮してある本は見当たらなかったように考えたからです。

子どもたちは遊ぶことが大すきですが、けっしてあそんでだけいるものではありません。しかも、正常であればあるほど、あそびは子どもたちの生活と色濃く結びついています。

ですからまったく子どもたちの生活の他の部分をぬきにしたり、無視して、あそびだけをきり離して論じたり、解説する「静的」な取り扱い方をわたしはしませんでした。よくお正月などに放送されるわらべうたや手まりうたが、声はきれいだが、ちっとも面白くないーーーすっかり生き生きした子どもらしさが消えさってしまっているーーーのをおそれたためであります。

したがって、このほんの内容をできるだけ生きた形でつかまえ「動的」に応用しながら、家庭や校庭でいかしていただきたいというのがわたしの願いです。

さいごまでよんでいただいた皆様と、わたしのこの5冊をまとめるのに、生きた資料をわたしに教え、考え、はげましてくれた全国の子どもたちにつきぬお礼をおくらせていただきます。では、お元気で さようなら。

(引用おわり)

あそびの大惑星10冊シリーズは以前に第1巻をご紹介をした時に、なぞなぞから始まる本とお伝えしました。9冊め「あそびの大惑星 9そろった わになったのあそび」(1992年農文協)冒頭には、こんななぞなぞがあります。

(引用はじめ)

〈なぞなぞ もんだい だい1ごう〉

ごにん そろって どうくつ たんけん

いりくち はいるとすぐにばらばら

ゆきどまり あなに もぐってしまうもの な~んだ?

(引用おわり)

ヒントを特別に。上の表紙写真の中にこたえがあります。

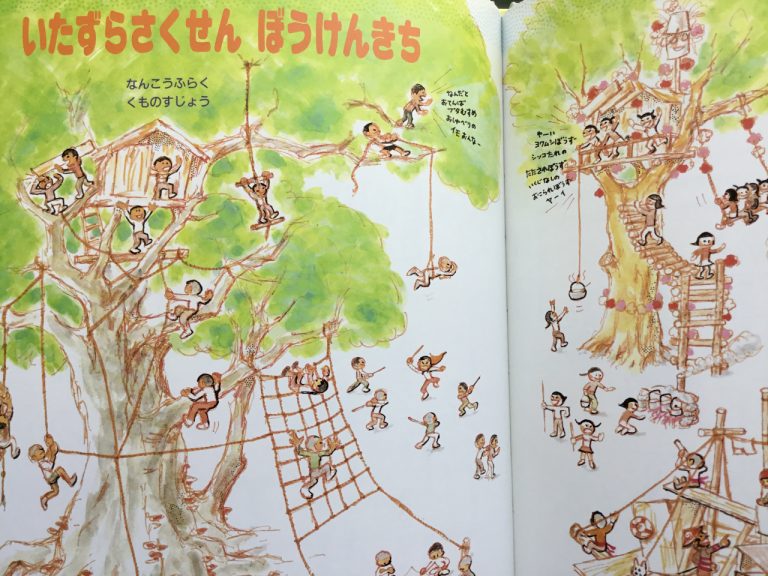

この本の副題は[遊びの冒険司令塔]で〈そろった ならんだ きしゃぽっぽ〉遊びから始まり、輪になっての遊びやイタズラのいろいろ。そして冒険といえばといえば〈ぼうけんきち〉(下の写真)。

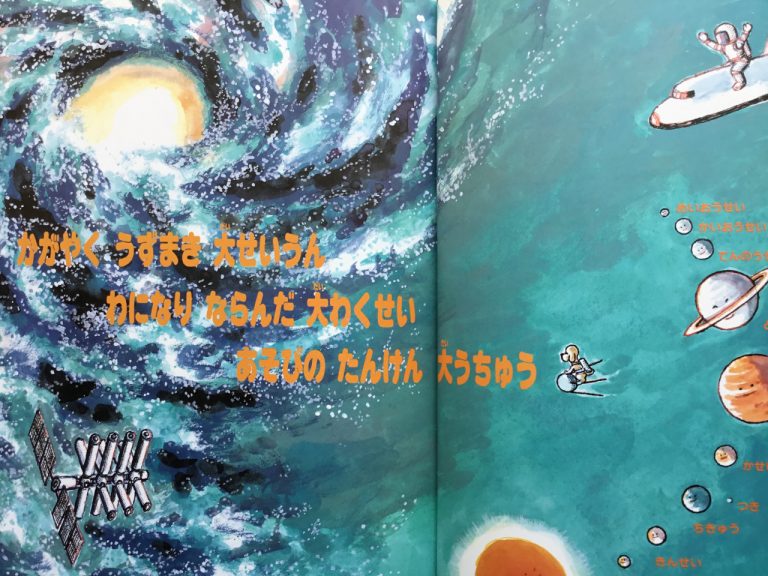

なかなか難しい〈なかまちがい・まぎれこみ〉や〈じゅんじょちがい・ばしょちがい〉に〈ゆきのけんきゅう〉〈こおりのついきゅう〉と大人も知らない雪や氷の呼名が多数並び最後には〈ちきゅうのもんだい かんきょうのなぞついせき〉といった地球とそのまわりの宇宙の環境問題にも目を向けます。(下は本の最終場面の一部)

ところで、冒頭のなぞなぞの答えは、手ぶくろです。

あとがきをご紹介します。

大きな満足と自信の機会

(引用はじめ)

輪を作ったり、並んだりして遊ぶのは、少なくとも2人以上の仲間が必要です。仲間がふえると楽しさも大きくなるものですが、さりとて統率された「集団あそび」で外見はよくても、各人好みやムキフムキが活かされない時が多いものです。しかし例えば地域の伝承行事やクラスの自治文化祭など、異なった個性と相違点が、真の協力と団結のくさびとなり、混成集合の成果を自分で体得し、「ヤッタ」という満足と自信は、すばらしいみのりをひとりひとりに与えてくれるものです、是非そんな機会の活用を!

(引用おわり)

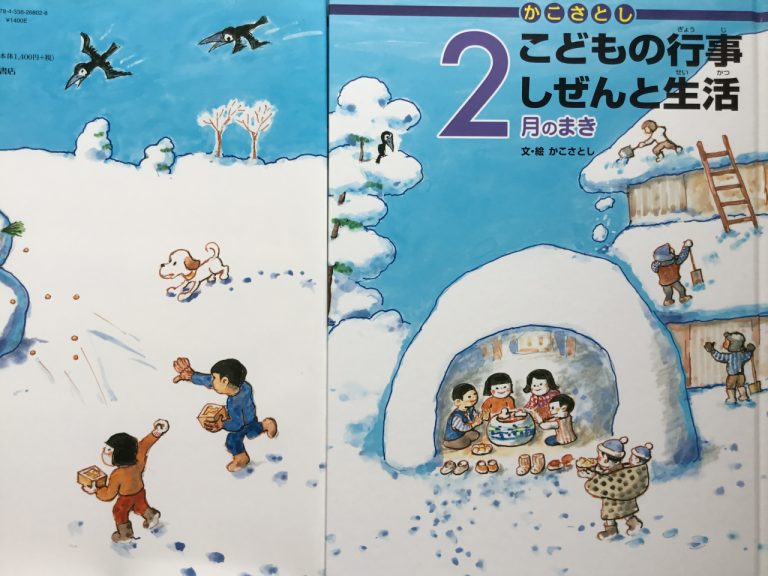

2012年に小峰書店より刊行された「こどもの行事 しぜんと生活」は各月ごとの12巻のシリーズです。

2月の巻には、節分、豆まき、針供養、初午、バレンタインなどや、ツバキ、ウメの花、天神さまなどについて楽しくわかりやすく書かれています。

なかでも〈うるう年、うるうのひ〉〈2月がみじかいのはなぜ? 一週間が七日のわけ〉という項目では、徹底的にその理由を解説していますので、お子さんに説明する大人にも大変助けになります。

あとがきをご紹介します。

2月のあとがき

新旧の暦と天体のうごき

(引用はじめ)

カレンダーや学校の行事など、みな太陽暦(新暦)なのに、各地の行事の中には、旧暦やひと月遅れでおこなわれているものがあります。すべて新暦にすればいいのにという意見もあります。

むかしの人たちは、月の満ち欠けを用いて昼と夜の時間や四季の変化をたくみにはかり、まちがいのないように工夫をして、農耕や生活を実行していました。

この旧暦と新暦の関係と違いを知ることは、太陽・地球・月のうごきを正しく知る機会となります。昔の暦などと思わずに、宇宙と人間の生活をかんがえるきっかけにしましょう。

(引用おわり)

尚、本文は縦書きで漢字のすべてにふりがながあります。

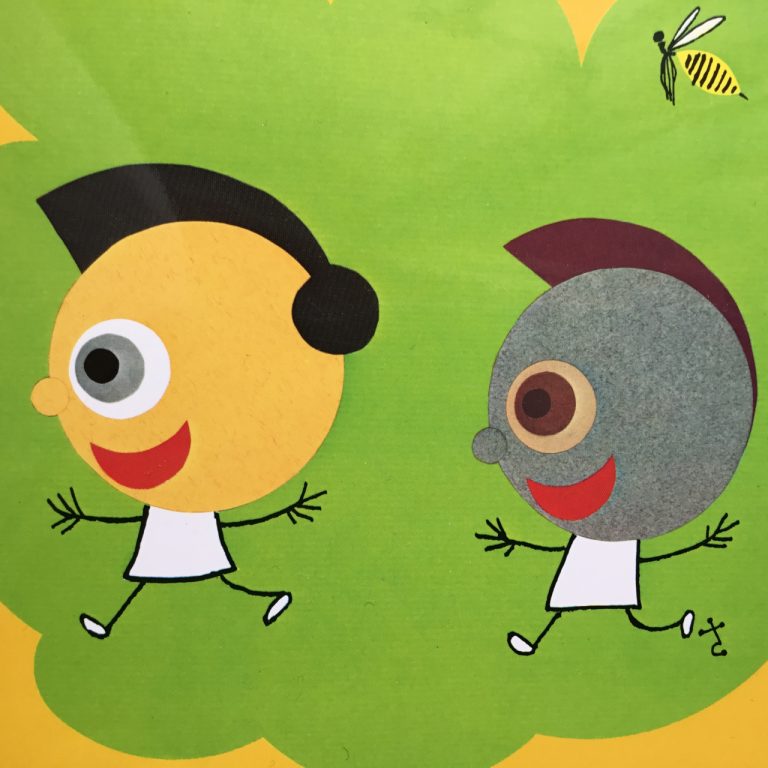

かこさとしおはなしのほんは、加古がセツルメント活動でこども会を指導していた時に生まれた紙芝居をもとにしています。そのシリーズの一作目、「あおいめ くろいめ ちゃいろのめ」(1972年 偕成社)をご紹介します。

あとがき かこさとし

(引用はじめ)

半分はおせじでしょうが、この作品をみた友人が「フランスかどこかのほん訳ものかと思った」といってくれたことがありました。しかし、この作品の誕生は、ちょっと変っているのです。

いまから11年まえ、そのころはわたくしも若く、指導していた川崎の子ども会も活気にあふれていました。その子ども会の、あそんだり、お話をしたり、子ども新聞をつくったりする課目のひとつに、絵の指導がありました。

労働者の家の子らしく、あくまでたくましくてガサツな子や、どこでどうまちがって教えられたのか、決して紫をつかわない子や、絵をえがかずにわたしの背中によじのぼってくる子どもたちをあいてに、ある日の課目に「円形の色紙(いろがみ)」を取り上げたのです。わたしのねらいはつぎの三つでした。

(1) 子どもたちの手さきを、かれらの思いどおりに、自由に器用に動かせられるよう、色紙を大小の円形にハサミできること。

(2) そのきった円形を顔にしたり、目にしたりして、その配置や変化で、表情や感じがかわることを、子どもたちに体得させること。

(3) 子どもたちが、それぞれにつくった別々の顔や表情をひとつにまとめ、筋と起伏を与えることで、共通の作品を通して、おなじ喜びとなかま意識を満喫させること。

このまとめの筋につくったのが、この作品の原型で、子どもたちは自分が切ってはったいびつな目がでてくる顔に、おおいに笑ってくれたものです。したがって友人には悪いけれど 、これはしゃれたフランスの絵本なんかではなく、何をかくそう日本の労働者の街の片隅の子ども会で美術指導副産物として生まれたのが真相なのです。そのつもりで見ていただければ幸いです。

(引用おわり)

なお、本文は縦書きで漢字には全てふりがながふってあります。また、(3)の文中、なかま、という言葉には脇点(傍点)がふってあります。下は、裏表紙から。

この本にはこんな逸話があります。

10数年ほど前、アメリカから一通のファンレターが届きました。英語で書かれていて幼稚園に通う年頃の女の子からで、お父さんはアメリカ人、お母さんは日本人でかこの絵本を読んでもらい、いつか、日本語でかこ先生にお手紙をかけるようになりたいとありました。そこで、加古はたどたどしい英語の返事とともにこの「あおいめくろいめちゃいろのめ」の絵本を送りました。

そして昨年、漢字交じりの美しい文字、綺麗な日本語でその女の子から手紙が届き、大学を卒業をしたとありました。卒業式のガウンをまとった写真の彼女はちゃいろのめ、お父さんは碧眼、お母さんは黒い目でした。十数年前に加古から届いた絵本の登場人物と自分の家族構成がそっくりで、折に触れてこの本と自分の家族を重ね合わせて頑張ってきたそうです。その端正な文字と文面に感嘆、見事に日本語を習得した彼女の努力に感動し、今度は日本語で返事を書きこの本の続編「あおいめのメリーちゃん おかいもの」(2014年 偕成社)をプレゼントしたのでした。

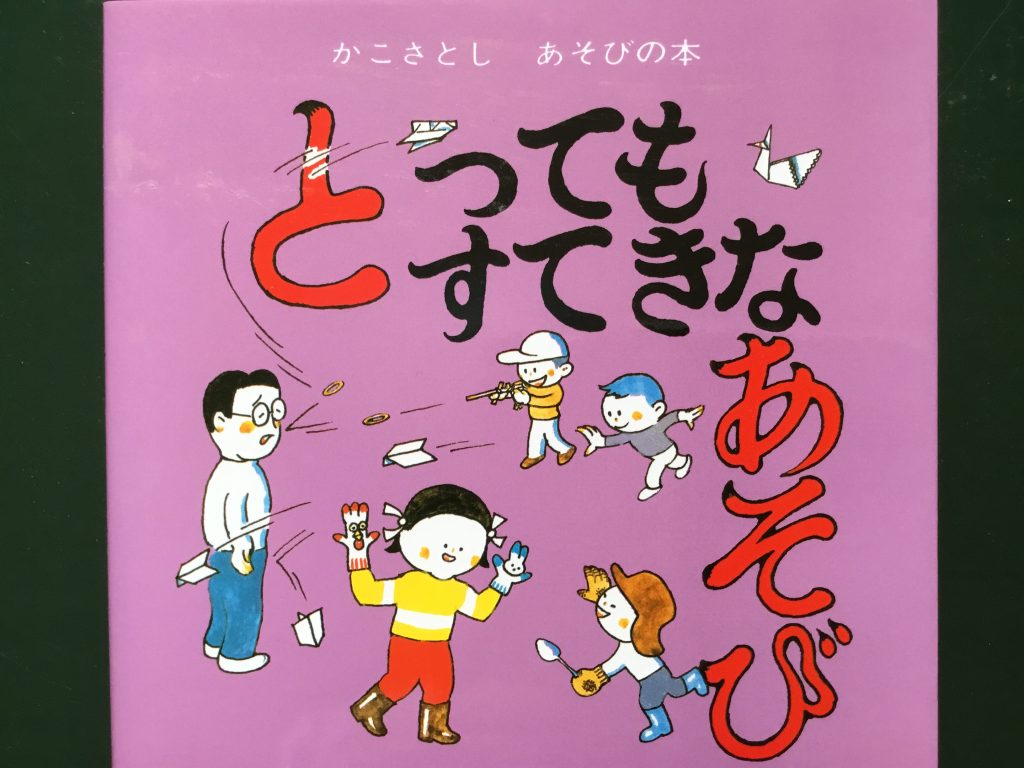

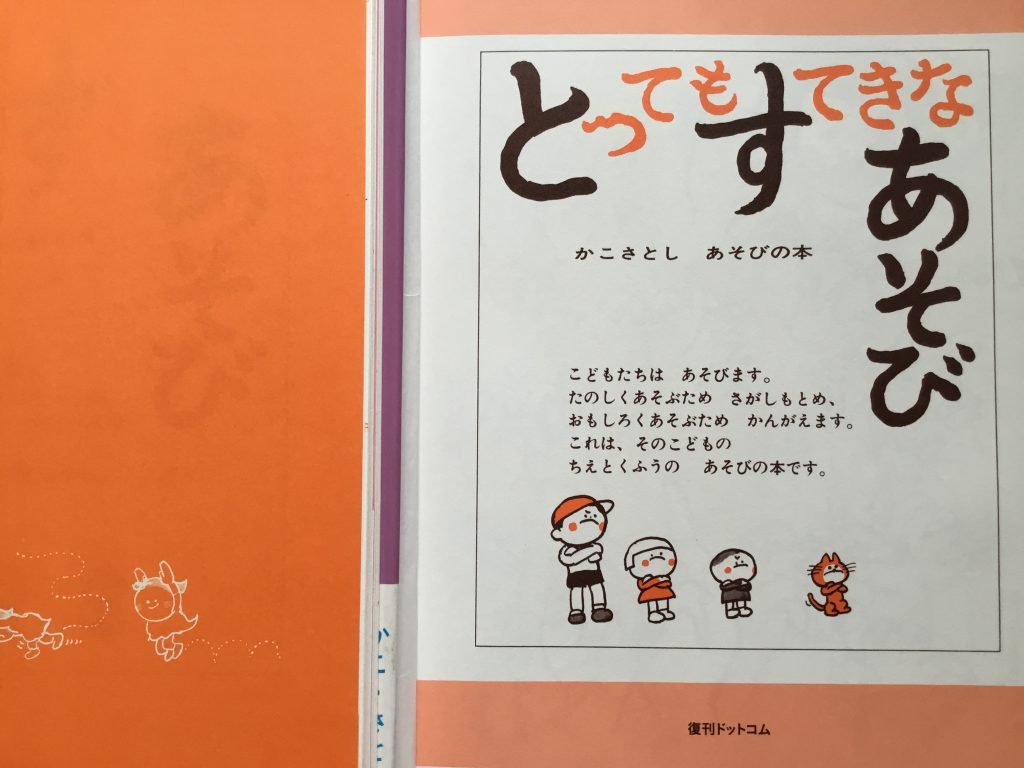

「かこさとしあそびの本 ④とってもすてきなあそび」(復刊ドットコム2013年)をご紹介します。この本の扉には次のようにあります。

(引用はじめ)

こどもたちは あそびます。

たのしくあそぶため さがしもとめ、

おもしろくあそぶため かんがえます。

これは、そのこどもの

ちえとくふうの あそびの本です。

(引用おわり)

遊びの遊びたる所以は、知恵と工夫がそこにあるからこそ楽しく面白いのではないかと思いあたる著者の言葉は深いものがあります。

ゆびあそび、科学あそび、手品に工作、縄の結び方や草履の作り方もありますし、わらべ歌も収録。5人以上のみんなで楽しむ「たこぼうずあそび」は道具もいらず是非楽しんでいただきたいあそびです。

(下は前見返しと前扉)

あとがきで著者は次のように書いています。

(引用はじめ)

子どもたちにとって、あそびはこのうえなく、楽しく、おもしろいものです。その楽しさを満喫し、もっとおもしろくするため、子どもたちはいろいろなことをやってのけます。あそび方をいろいろくふうします。あそびの道具をつくりだします。おもしろい現象をみつけだします。おかしな身体のしくみを発見することさえあるのです。

自発的にえられた、そうした考案や創造があそびの自由な場に搬出されると、子どもたちはその提案を試験し、実験し、その経験を整理し、検討します。

どんな金持ちの子がいいだしたことでも、どんな学術的に貴重なものであっても子どもたちは楽しいか、おもしろいか、という基準によって選択したり、淘汰したりして、そのきびしいふるいに残った「実力」のあるあそびだけが生き残り、伝達、伝播、伝承され、保存されていくのです。

私たちは、その子どもたちのあそびにおける創造や、くふうの過程を知れば知るほどその力におどろかずにはおられません。

学校や家庭の教育の場では、子どもたちの「自主性」がなかなか育ちにくいのに、あそびの世界では、なんとたやすく、やすやす子どもたちの自発的積極的な責任ある行動が、みごとに展開されていることでしょう。

それは何故でしょうか?その解答からあなたはもっと大きな教訓と具体的な手がかりを得ることになるでしょう。

しかもそれは、人間や人生にとって、重要な問題のかぎを示しているように思います。

(引用おわり)

上の写真は「あなたのおへそ」(1976年童心社)の前扉です。

発行以来長い間皆様に愛読いただいている「かこさとし からだの本」(童心社) 10冊シリーズの第1巻である本作は、現在でも、小さなお子さんたちの体への興味にお答えし、からだの大切さについて知っていただくきっかけとなっていればと著者は願っています。

あとがきをご紹介します。

(引用はじめ)

私は毎日、たくさんのお便りをいただきますが、その中に、どういう風のふきまわしか、私に性教育の本をかくようにという要望があります。

すでに、その種の本が多くだされているのですが、それらは、良い意図や努力にもかかわらず、何かぴったりしない、使う気にならないというらしいのです。私は、とても気が進みませんでした。

しかし、改めてこうした本を読んでみて、「よくまあ」と感心したり、「これほどまで」と感じ入り、ますます気が重くなったのですが、たった一つ、勇気がわいてきました。それは、作る側ががんばりすぎて、かんじんの読む子どもの心理や興味や立場が、ほとんど考えられていないことをみつけたからです。

この本は、その勇気に支えられて、生物の中で哺乳類の一員である人間の姿をえがきつつ、私の考えている「生と性」を知ってほしいと思ってかいたものです。

上は、〈あとがき〉のある後扉のイラストです。

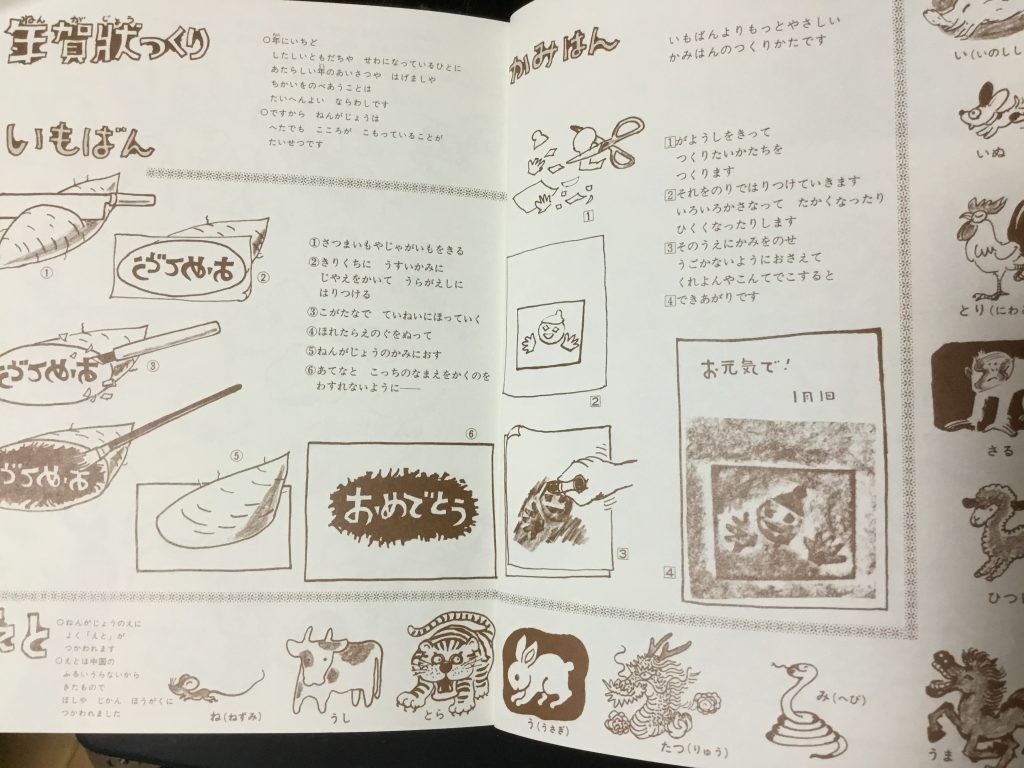

1971年童心社より出版され2013年に復刊ドットコムより復刊されたこの本は、お正月のお供えや門松のいろいろ、羽根つきのわらべうたや初夢、かるた遊びに竹馬といった具合に、各月の行事や自然を楽しむヒントが満載です。

12月の最後には、年賀状作りのこんなページもあり、〈年越し〉でおしまいとなります。ご活用ください。

あとがきをご紹介します。

(引用はじめ)

私たちの住む日本は、たいへん幸福なことに春夏秋冬のちがいが、ひじょうにはっきりとしています。しかも地図をみるまでもなく、北太平洋のなかに、東北から南西に細長くのびた島国ですので、四季のうつりかわりのほかに、地理的な多くの変化と様相を同時にもっていることとなります。

こうした地理・気象などの条件のなかで生活してきた私たちの祖先は多様な風習や文化をうみだしてきました。

子どもたちのあそびは、当然、これら日本の風土の影響をつよくうけ色こくいろどられ、たくみにいかしあい、とけあって伝えられてきました。日本の子どものあそびを考えるとき、こうした日本の季節や地理、風俗習慣をぬきにすることはできません。

しかも子どもたちは、決して一部の学者のようにそれを静的な死んだ文献として固定してしまうのではなく、おもしろい、たのしい、よいものをのばす、つまらぬものをどんどんすてさる創造と選択を、たえずいきいきと流動的におこなっているのです。

この本はそうした、たくましい日本の子どもたちとともに、うたい、生活し、さわやかな未来にむかって進んでいく「あそび」」の歳時記にしたいーーーというのが、ささやかなわたしのねがいです。

(引用おわり)

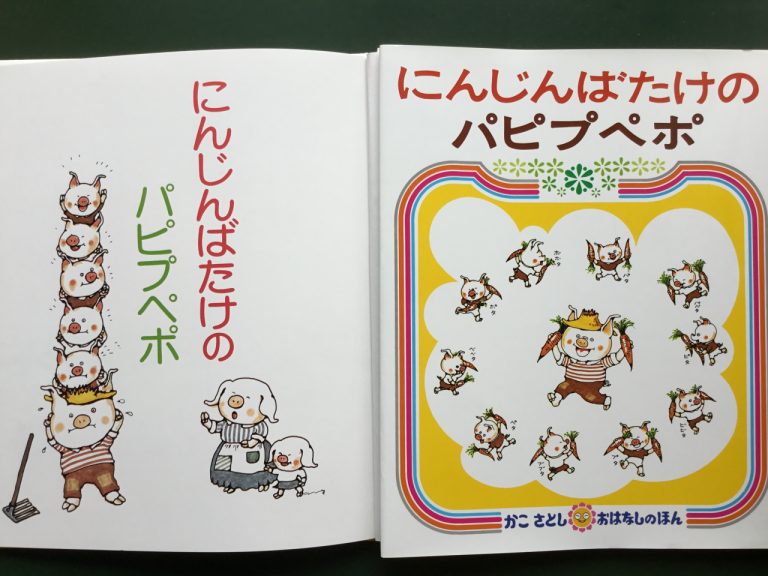

「にんじんばたけのパピプペポ」(1973年偕成社)は出版以来、熱烈な支持をいただいている絵本の1つです。

なまけものの20匹のこぶたが、仲良しになって、にんじん畑を耕すまでになる物語で、教訓めいていないけれど見習わなければと思う物語です。この20匹のこぶたの名前が、すこぶる変わっていて、全てパ行、バ行の音で始まるのです。パタ、ピタ、プタ、ベコ、ポポコ・・・

どのような意図で作られた物語なのかを、著者があとがきで語っています。

あとがき かこさとし

(引用はじめ)

病気から身体をまもるには、病気にかかってからさわぐより、日頃から病気にかからないよう注意したり、身体をきたえたりするほうが大切だといわれています。いわゆる『予防医学』が大事なわけですが、そうはいっても、いったん病気にかかってしまったら、病気の苦しみをやわらげたり、熱をさげたりする『対処療法』も必要となってきます。

私が20年ほど、子ども会で遊びころげまわっていたころの目的は、十年、二十年後の子どもたちや、その時の世の中が少しでも楽しく、豊かにと念じた『予防医学』のようなものでしたが、そうした子どもたちにも日日いろいろな悩みや困ったことがあって、毎日、わたしたちにその相談がもちこまれました。

たとえば、女の子とみればすぐいじめたがる子だとか、六年生にもなっておねしょがなおらない子だとか、校長先生からふだつきの不良だきめつけられた子だとか、何かというと、すぐおぶさったり、ぶらさがりたがる子や、いつも三時間くらい家出(?)するくせのある子だとかのために、わたしたちはいろいろの『対処療法』を紙芝居やお話しや絵物語で試みました。それは、正式の童話や児童文学からみればおかしなものでしたでしょうが、わたしたちには、それがそのとき必要であったのです。

こんど本にするにあたって、すっかり書きなおしたのですが、その当の子はもう立派なおとうさんになっていて、今ではにんじんぎらいかもしれない子のために、いろいろ『対処療法』を工夫したり、子ぶたのおとうさんのように、せっせとはたらいているのではないかと思っています。

(引用おわり)

尚、本文は縦書きでで漢字にはすべてふりがながありますが、ここでは省略しました。

物語の最後のぺージには、出来上がった大きな劇場とこぶたたちの新しいレンガの家が見えます。この大劇場が続編「パピプペポーおんがくかい」」(2014年偕成社)の舞台となるのです。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る