あとがきから

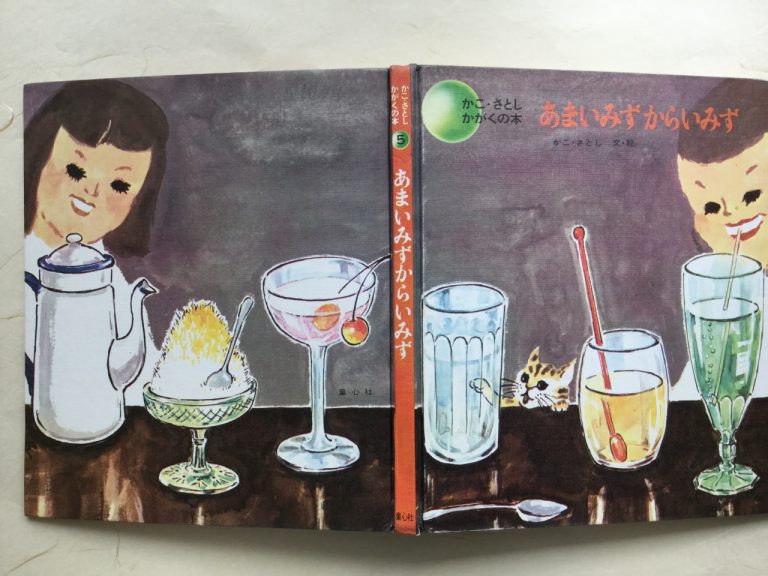

かこ・さとし かがくの本 5「あまいみず からいみず」初版(1968年 童心社)は、かこさとしの絵によるB5変形・21センチの小型絵本でした。

以下はその表紙・裏表紙と28-29ページです。当時は4色刷り(カラー)が高価だったたため本文は2色刷りでした。

現在の大きさでカラーになったのは、初版から20年経た1988年で、この時に和歌山静子さんの絵に変わりました。

コップの実験からひろげる化学の推理

かこさとし画の版では、あとがきの見出しは「一般から特殊なものへひろげ演繹してゆく考え方」となっていましたが、1988年以降は「コップの実験からひろげる化学の推理」となりました。

あとがきの文は同じです。以下にご紹介します。

(引用はじめ)

「かがく」ということばはときどき困った場合が起こります。文字に書くと「科学」「化学」でわかるのですが、ことばや音だけでは説明がいることとなります。それでしばしばバケガクという言い方が、多少うらみをこめて言われます。

子どもの本、特に幼児向きの本で「化学」を扱ったものが非常に少ないというのがわたしには残念でなりませんでした。この本の塩や砂糖が水と引き起こす現象は、化学の中の溶解とか溶液とか濃縮という重要な項目の一つです。

また、小さなコップやおなべでわかったことがらを、大きな自然現象に拡張すること、手近な実験で確かめられた事実を、実験のできない現象にまで適用推論すること、そういう考え方、すじみち、手法は、化学の研究ではごく普通の、しかも大事なものとなっています。むずかしくいえば、一般的な事例から、特殊なものへひろげ及ぼしていく、いわゆる演繹法とよばれる考え方、すじみち、態度をくみとってほしいのが、わたしのひそやかな願いです。

かこ・さとし

(引用おわり)

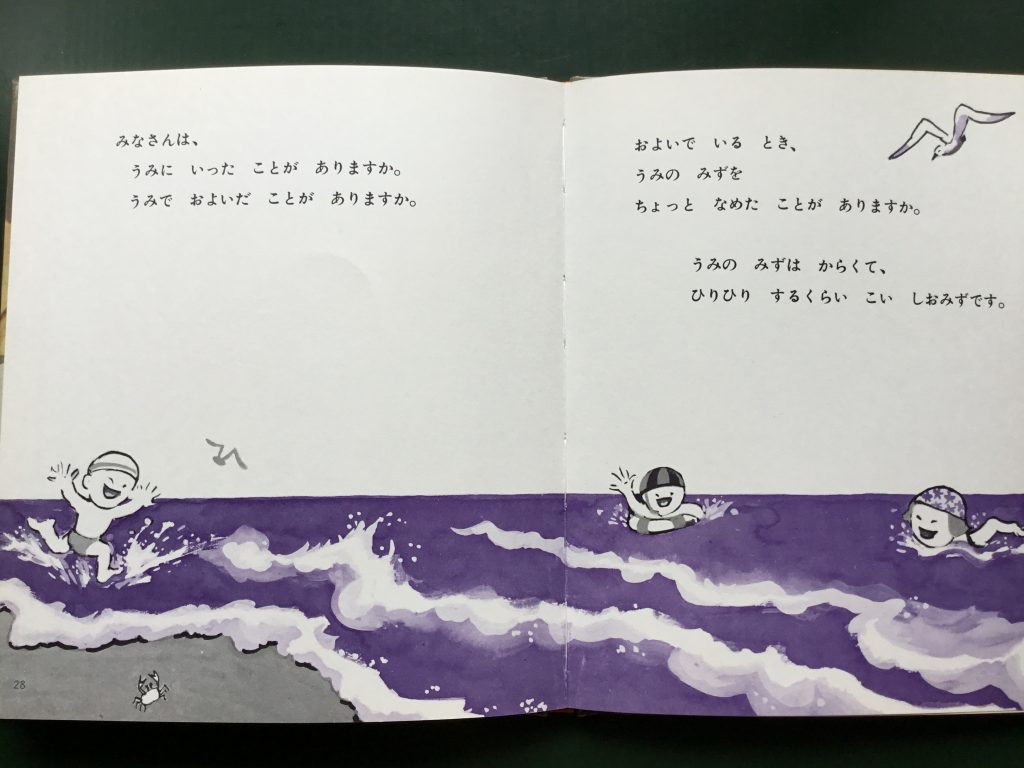

2013年復刊ドットコムから刊行された、かこさとしあそびの本②「こどものげんきなあそび」は1970年に童心社より出版された5冊シリーズの第2巻を底本に復刊されたものです。

外遊びの大切さを1970年当時から訴えていたことに、考えさせられます。以下は、前扉です。

あとがき

(引用はじめ)

「子供らしい」という表現があります。おさない、考えが浅い、自分のことしか考えないーーーなどという非難の言葉とも考えられますが、私は健康で、元気で、正義感にあふれ、純真で生き生きしていてーーーと言う積極的、進歩的な意味の方が強いようにおもいます。

遊びの中で、子供らしい遊びとは、やはり戸外での、子どもどうしによる、身体をうごかして行う、いわゆる「そとあそび」が第一でしょう。

健康な子どもたちが外で集まれば、そこには笑い声が起こり、かん声があがり、元気にとびはねて、走りまわるものです。親や先生やおとなたちのいらざる干渉がない限り、1日夕陽の残照がきえるまで、いや、消えてしまって街灯がついて、こうもりがとぶころとなっても、まだ楽しい遊びの興奮によいしれ、あしたは今日よりもっとうんと遊ぼう、はやく明日になればいいのにーーーとおもうのが子どもたちであり、子どもたちの「そとあそび」です。

この集には、そのもっとも子どもらしい「そとあそび」を中心にあつめました。

現在、都会と言わず農村といわず、日本いたるところで、交通、住宅、進学・・・等の問題は、子どもたちの世界からこうしたたのしい「そとあそび」を失わせ、遊びによいしれる時間をもぎとってしまっています。そしておとなたちの世界では昭和元禄とやらの逃避的遊蕩が横行しています。この同じ病根によって子どもは子どもらしい遊びを失い、おとなはおとならしい仕事と誇らしい労働を忘れ去ろうとしています。

だけどーーー

だからーーー

子どもは子どもらしく、おとなはおとならしく、あなたはあなたらしく、私は私らしくーーーさあ、がんばりましょう!

(引用おわり)

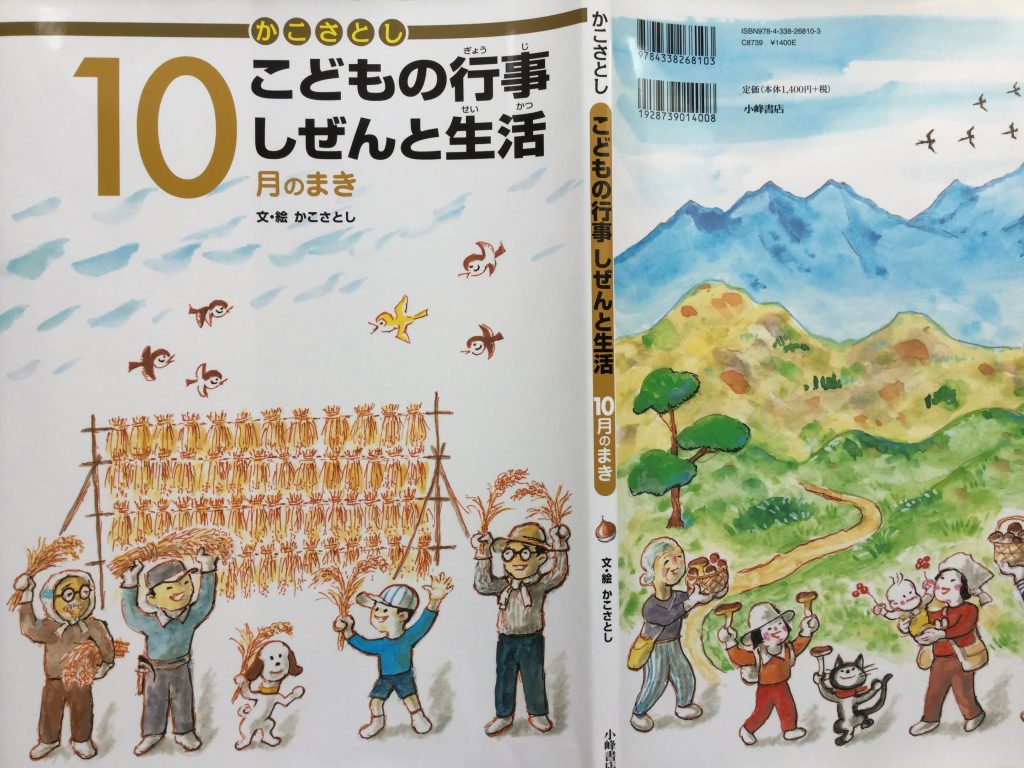

10月といえば、何を連想されますか。芸術の秋、食欲・スポーツ・読書の秋・・・全部!という方には「こどもの行事 しぜんと生活10月のまき」(2012年小峰書店)をお勧めします。

表紙にあるように稲刈・収穫、自然のめぐみとお祭りは切っても切り離せません。この本は、〈衣替え〉に始まり、どんぐり、渡り鳥、星空などの自然、結婚式や運動会そしてハロウィンにいたるまでページを埋めつくす絵と情報で、こどものみならず大人も多いに納得、感心する内容です。

米づくりや古来日本人が親しんできたお祭りや風習がいつ頃始まったのかがわかる巻末の歴史年表もこの本の大きな特徴です。

あとがきをご紹介します。

10月のあとがき

神がみと悪魔のあつまり

(引用はじめ)

10月は日本の各地の神がみが出雲大社にあつまり、出雲(今の島根県東部)以外の場所には神がいなくなるので「神無月」とよばれました、各地には、わずかに「えびす」と「かまど神」がのこり、留守をまもるといわれてきました。

ところが、西洋では、10月末に死者の霊や魔女や化け物たちが山頂にあつまるという伝説がもとになって、ハロウィンの行事がうまれました。

一方は神がみのあつまりにたいして、一方は悪魔のあつまりというこのちがいは、たんに神話や伝説、空想上のちがいというより東洋と西洋のちがい、すむ人びとの考えや文化の差異を示している例のように思えます。

(引用おわり)

なお、本文はたて書きで全ての漢字にはふりがながありますが、ここでは省略しました。

ハロウィン(10月31日)のページより。

「とんぼのうんどうかい」(1972年偕成社)をご紹介します。

秋の園や学校行事の筆頭は運動会ではないでしょうか。加古の作品の中で題名に、うんどうかいが付く絵本が2冊あります。この「とんぼのうんどうかい」と「どろぼうがっこう だいうんどうかい」(2013年偕成社)で、おはなしのほんシリーズ(全20冊)にはいっています。

秋の美しい夕焼け空を背景に物語が繰り広げられる「とんぼのうんどうかい」が誕生した当時の様子が、あとがきで記されています。

(引用はじめ)

1950年ごろから約20年のあいだ、休日のわたしは労働者の街・川崎の一隅で、子ども会の指導にあたるのを常としていました。あつまってくるのは、小さい姉に手をひかれたヨチヨチ歩きの弟から中学・高校生まで、ときにはおばあさんもまじっていました。子ども会でやることの主軸は遊ぶことで、遊びの楽しさを味わわせ、遊び方を考えさせることでした。

だからその導入となる童話や紙しばいを、わたしは毎週つくる必要があったのです。それらを大別するとーーー(1)動物たちがでてくるもの (2)民話的なもの (3) 現実の子どもたちの生活を描いたものーーーに分かれていました。

この「とんぼのうんどうかい」は、そうした中から生まれた作品のひとつです。つくったのは、1956年の秋、まだ当時はスイスイたくさんとんでいたあかとんぼの、互いにふれあう羽音を聞きながら、土手に腰をおろした子どもたちに、紙しばいとして見せたのが最初です。

わたしにとって、わたし作品の最高の批評家はそうした子どもたちでした。わたしは自分の作品を子どもたちに語ったり見せたりしたあと、けっして子どもたちに「おもしろかったかい?」などときかないことにしています。そんなヤボなことをきくより、横目で見ている子どもたちの表情が、雄弁に的確な評価をくだしてくれるからでした。このときの子どもたちの顔は、満足していました。それを見て、わたしもおおいに満足したことをおぼえています。

すでにその子どもたちも成人し、何児かの父や母となって、わたしをおどろかせます。時は流れ、赤とんぼの数もへってしまいましたが、この作品を、今父や母となったかつての子どもたちとおなじように、今のこどもたちもニンマリ迎えてくれるでしょうか。わたしは、おそれ、期待しているところです。

(引用おわり)

尚、本では、ほとんどの漢字にかながふってありますが、ここでは省略いたしました。

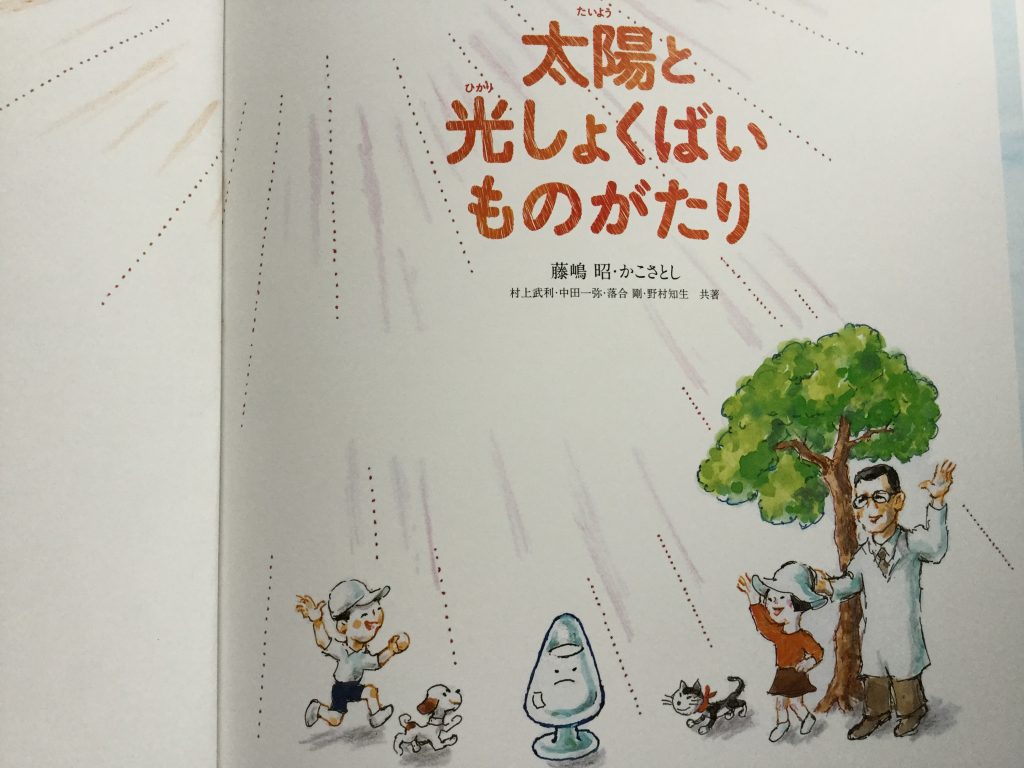

「太陽と光しょくばいものがたり」 最新の科学研究紹介の絵本

ノーベル賞が話題になる季節ですが、受賞される研究者のみなさんは計り知れない努力を積み重ねた末に発見や発明に至るのでしょう。

「太陽と光しょくばいものがたり」(2010年偕成社)は、光しょくばい発見した藤嶋昭先生の物語です。先生は、大学院生の時、太陽エネルギーを有効に使う方法はないものかと考え、太陽のエネルギーを吸収する実験をしていました。

物語ですから、難しい化学式はこの本には出てきません。絵本ですから、わかりやすい絵図と平易な説明文で最先端の発見を知ることができます。光しょくばいとはどんなもので、どんな働きをするのか、私たちの生活でどのように利用されているのかが解るようになります。

この本をつくったのは、光しょくばいを発見した藤嶋昭先生(工学博士)とその後の研究を手伝った4人の研究者と工学博士(化学)でもある、かこさとしです。

この本の最後にある〈子どもたちへ〉と題するかこさとしのメッセージを記します。

こどもたちへ

(引用はじめ)

科学や学問は、これまで人びとがつみ重ねてきたくふうや経験、ふかい考えやちえのあつまりです。この科学や学問を身につけて、もっとよい世の中をつくり、進めてゆくかしこい人に、みんななってほしいと願っています。

それから、じぶんのくせや体力にあったやり方や練習法をみつけて、じぶんをきたえ、たくましくてしなやかな能力と、すこやかな心をそなえた人になってください。

この本にこめたわたしの思いです。

(引用おわり)

尚、あとがきも含め本文の漢字には全てふりがなががありますが、ここでは省略してあります。

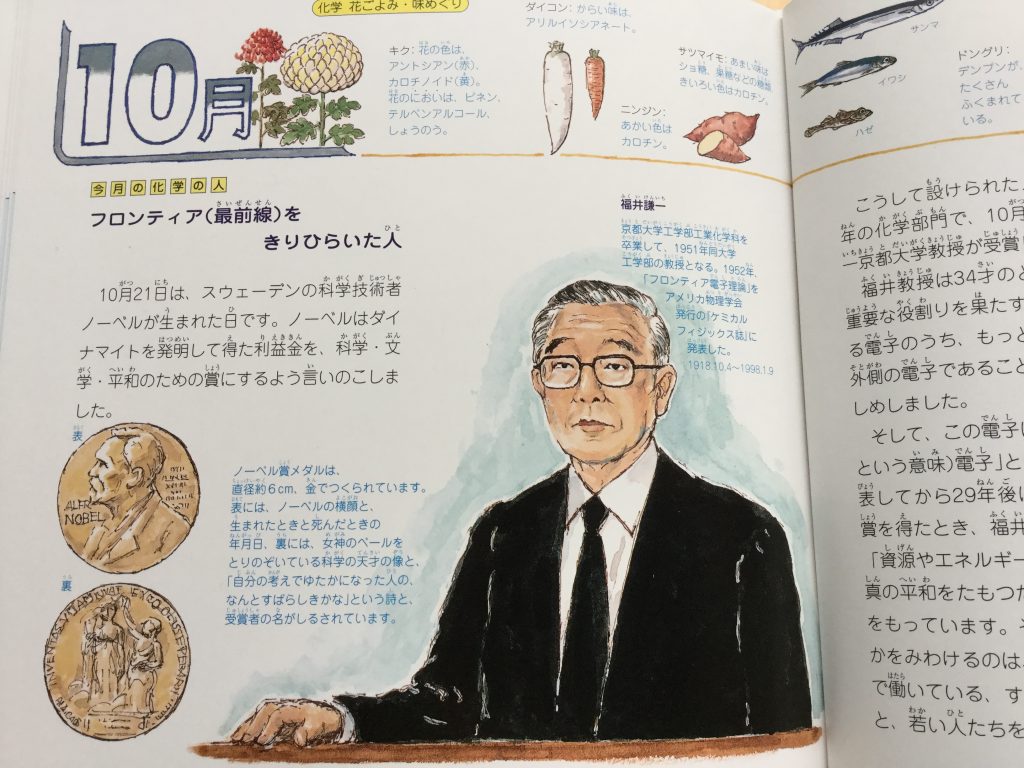

絵でみる科学の歴史「世界の化学者12か月」

「世界の科学者12か月」(2016年偕成社)は、情報を追加し2016年に復刊されました。科学の歴史を俯瞰するのに便利な年表には日本人のノーベル賞受賞者も網羅され、是非お手元に置いて時おり眺めていただきたい本です。

上は、1981年"フロンティア電子理論"でノーベル化学賞を受賞した福井謙一博士を紹介する10月のページです。〈化学 花ごよみ・味めぐり〉コーナーではダイコンの辛味成分や紅葉の原理について書かれています。

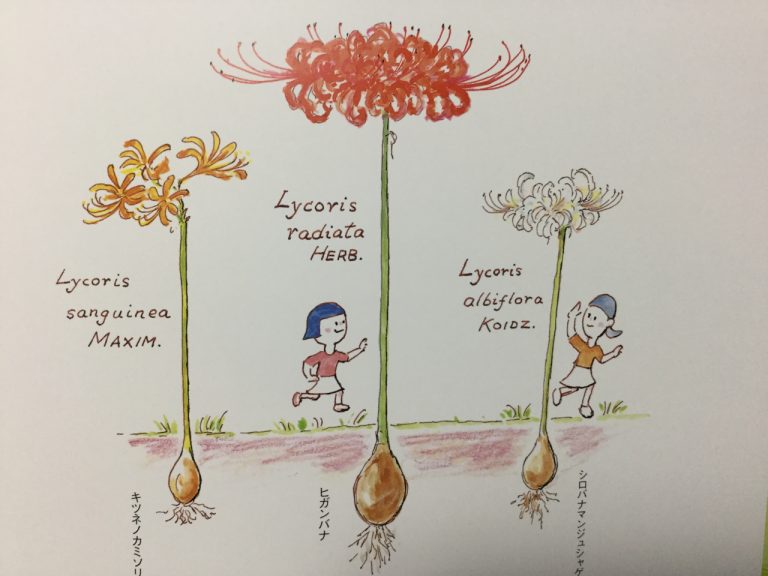

今回ご紹介するのは〈かこさとし大自然のふしぎえほん3〉「ヒガンバナのひみつ」(1999年小峰書店 )です。

秋のお彼岸の頃に突然現れるかのように花が咲くヒガンバナには、本書によると日本各地に600以上の別の名前があります。曼珠沙華(マンジュシャゲ)、ボンバナ、ジゴクバナなどお聞きになったことがある方もいらっしゃることでしょう。

(上は、前扉。左からキツネノカミソリ、ヒガンバナ、シロバナマンジュシャゲ)

なぜこんなに多くの名前をこの植物はもっているのでしょうか。花色や形からつけられた名前、咲く場所やこの植物が持つ薬効から名づけられれたものの他に、「ヒガンバナのひみつ」に関わる大切な役割が関係しています。

本書を読みながら、そのすごいひみつを解き明かしてください。先人たちが名前にこめた深い知恵に驚かれることでしょう。

科学絵本ですが、お茶の間で3世代の家族が会話をするような温かな雰囲気が魅力の親しみやすい構成です。

最後に、この本のあとがきを挿絵とともにご紹介します。

あとがき

(引用はじめ)

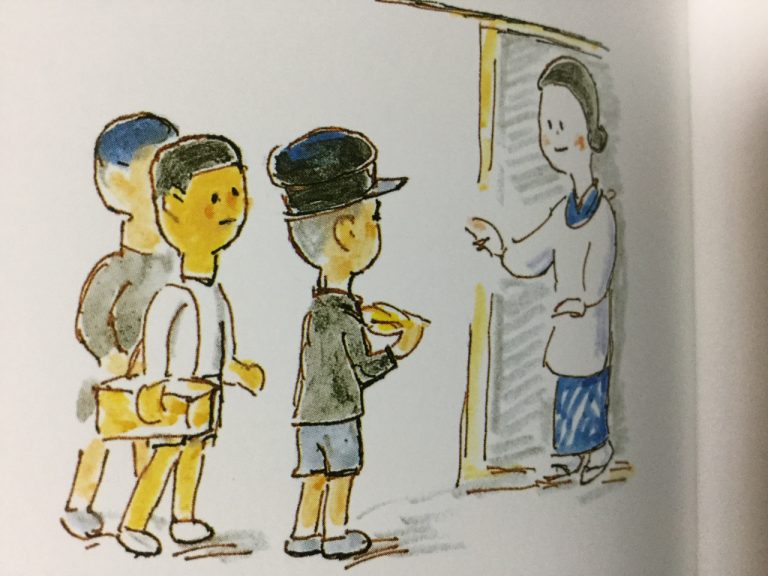

1934(昭和9)年、東北地方の冷害と飢饉が伝わり、全国に新聞社の義援金募られた。福井から東京に転校して間もない、小学3年生の私は、級友3人と語らい何をおもったか横丁の納豆問屋にとびこみ、売らせてくれと頼んだ。理由を聞かれ、売ったお金を東北に送りたいといったら、太ったおばさんが急に涙ぐみ、一銭ももっていないのに、商品の山とカゴまで貸してくれ、売り方をこまかに教えてくれた。こうして家々を訪ね、たどたどしく話をすると、どこの家でも快く買ってくれ、たちまち売り切れて、それから4人で入金を算術して、夕方おばさんから差額をもらった。

こうして一週間、総額は忘れたが、物を売るとこんなにもうかるのかという印象の4人の労賃を、なんと新聞販売店にもっていった。果たしてきちんと担当部署に届いたかわからないが、大人も子どもも、疑うことを知らぬ、貧しいが人情あふれる時代であった。このときあるおかみさんがしてくれた、ヒガンバナを掘って、飢えをしのぐ話が、私の心につきささった。

本書を書きながら、私の脳裏を、このときの納豆とおかみさんの話が何度も去来した。

(引用おわり)

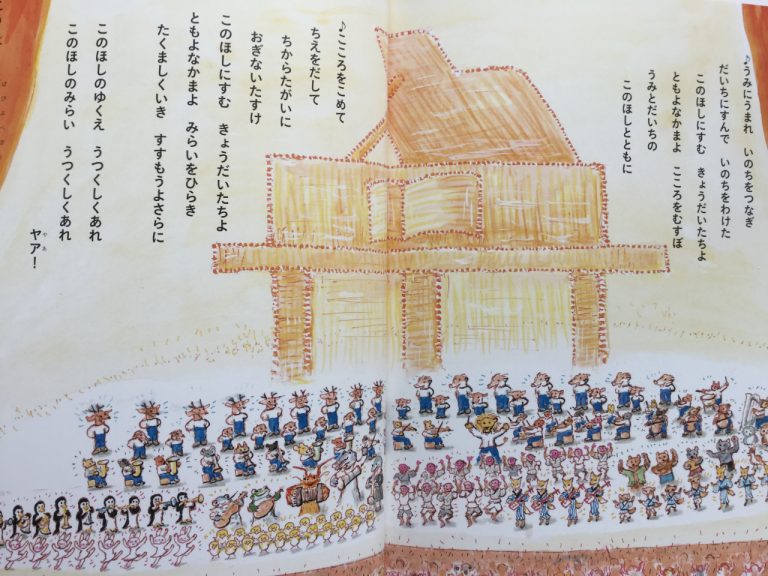

「パピプペポーおんがくかい」(2014年偕成社)をご紹介します。上にご覧いただいているのは、その最後の場面です。

2016年9月23日NHK総合テレビ特報首都圏「92歳現役作曲家・大中恩の挑戦」でも紹介されたこの絵本「パピプペポーおんがくかい」は、「にんじんばたけのパピプペポ」(1973年偕成社)の続編として誕生しました。

「にんじんばたけのパピプペポ」のお話はこうです。

草ぼうぼうのはらっぱにすんでいたなまけものの20匹のこぶたが、ある日、大根のようなみかん色の野菜を食べると、すっかり働きものになり、みんなで力を合わせ、はらっぱを耕し立派なにんじん畑をつくるまでになりました。

その上、レンガ造りの劇場まで建てることができ、その劇場で開かれた大きな音楽会が、「パピプペポーおんがくかい」というわけです。

下は「パピプペポーおんがくかい」の前扉。グランドピアノ型の劇場が建っています。

「パピプペポーおんがくかい」あとがき かこさとし

(引用はじめ)

私は柄にもなく若年の頃、演劇など舞台芸術に関心をもっていました。特に各国民族が独自の舞踊や歌劇をもっていることから、それは人間という生物の、性質の一つではないのかと思っていました。そうだとすると、同じ地球のなかまである他の生物にも、そのような性質や力があるのではないかと、ひそかに思い、その発表の機会を待望していました。果して専門家によって鳥類をはじめ、各種生物の「春の踊り」や「足ぶみ行動」や「歌合戦」」などが、次々と報ぜられるようになったので、パパコちゃんたちがつくった〈にんじん劇場〉をかりて、長年の夢を上演したというわけです。

今回はまにあいませんでしたが、次回上演のときは御招待しますので、ぜひおこしください。

あわせて、この本に登場した生物たちの総数は、のべ1408となりましたことをご報告しておきます。ごきげんよう。

(引用おわり)

尚、本文は縦書きで数字も漢数字、全ての漢字にふりがながふってありますが、省略いたしました。

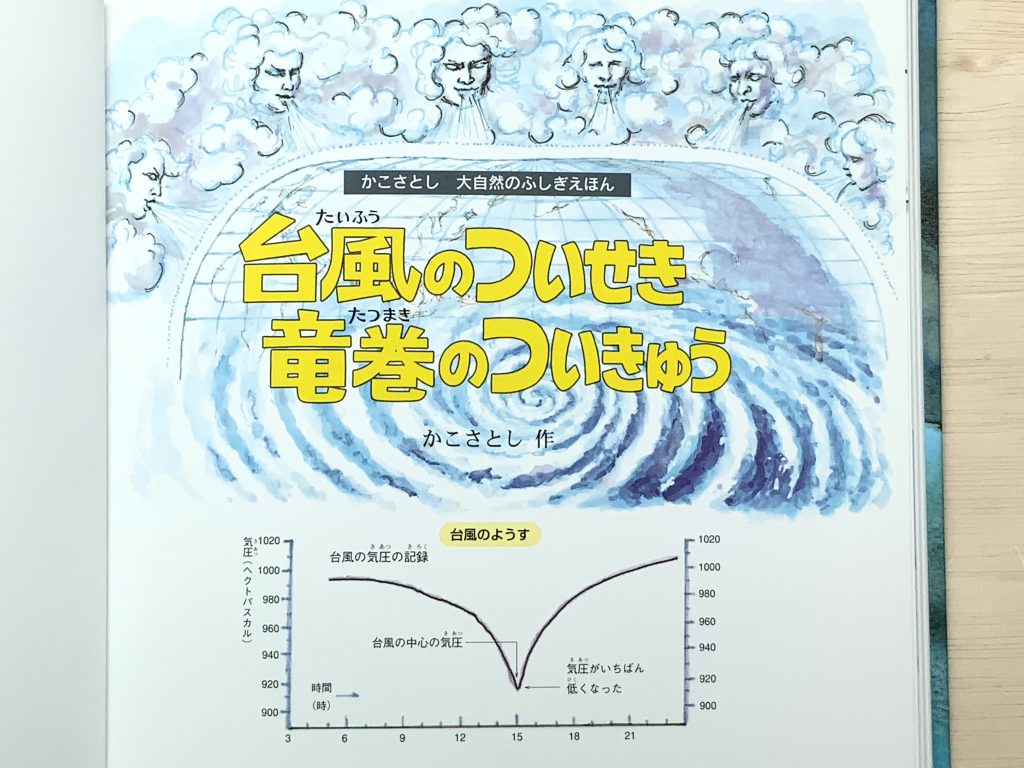

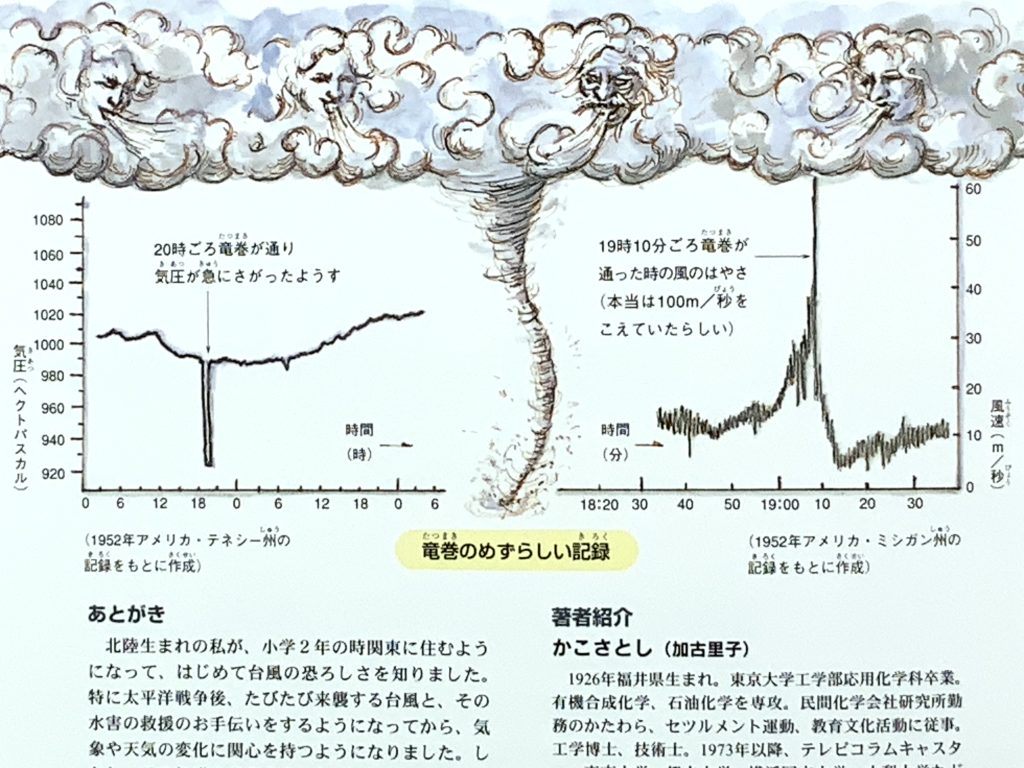

2001年に小峰書店より発行された〈かこさとし大自然のふしぎえほん7〉「台風のついせき 竜巻のついきゅう」をご紹介します。

この本の表紙に描かれている猛威をふるう台風・竜巻の迫力に圧倒される方も多いことでしょう。

台風による被害がでるのはどうしてなのか。そもそも台風とはどのようにして発生、発達するのか、それを防ぐことができるのかを探ってゆきます。

台風同様に渦巻く風、竜巻は、台風と何が違うのでしょうか。

台風、竜巻に共通する要素をあげ、むやみに恐れるのではなく正しく知り、研究することの大切さも伝えています。

本書をつくるにあたり著者は、当時は現在ほど日本で多発していなかった竜巻にも注目し、竜巻研究が盛んなアメリカの資料などから竜巻に対する注意点などもあげています。

上は、前扉。グラフは台風の気圧の記録です。この下には、横軸に同じ時間軸をとり、台風の風の速さの記録グラフを提示し、これら2つのグラフから台風は中心の気圧が一番低く、中心では風が一時穏やかであることをデータで表しています。

前見返しには、台風の断面図、世界中の台風の動きとともに俵屋宗達、尾形光琳ら有名な日本画家の描いた風神の絵が著者により模写されています。科学絵本なのになぜ?と思われる方があるかもしれません。

台風という言葉が使われるはるか昔、源氏物語には野分という言葉があるそうですが、自然現象を科学的に捉えることがかなわなかった時代、私たちの祖先は風が風神によもたらされていると考えていたことを伝えています。

後見返しには、世界で起きた竜巻のようすや、竜巻の大きさを表す藤田スケールの図に加え、ギリシャ神話に出てくる風の神々の絵もあるといった具合で、本の端から端まで古今東西の風に関しての情報が満載です。

あとがきが書かれている後扉(下の絵)には、前扉と呼応するように中世のヨーロッパの人たちが想像した風の原因と、竜巻の気圧と風速の珍しい記録がグラフで示されています。

あとがき

あとがきを記します。

(引用はじめ)

北陸生まれの私が、小学校2年の時関東に住むようになって、はじめて台風の恐ろしさを知りました。特に太平洋戦争後、たびたび来襲する台風と、その水害の救援のお手伝いをするようになってから、気象や天気の変化に関心を持つようになりました。しかし、その知識も考え方もいたっておそまつで、台風を悪魔の化身とか、竜巻を台風の同類ぐらいにしか思っていませんでした。その後、多くのすぐれた研究や科学者の記録を知るようになり、誤りを正していただいたうえ、ものすごい力を持った大自然そのものから、いったい人間は何をしたいのか、どうしようというのか、その扱いや対応が問題なのだと教えられてきたように思います。

本書をまとめる際、特に専門的なお立場から、東京大学海洋研究所の木村龍治、新野宏両先生より、ご懇篤のお教えとあたたかいご指導をいただいたことをみなさまにお知らせして感謝といたします。ありがとうございました。

(引用おわり)

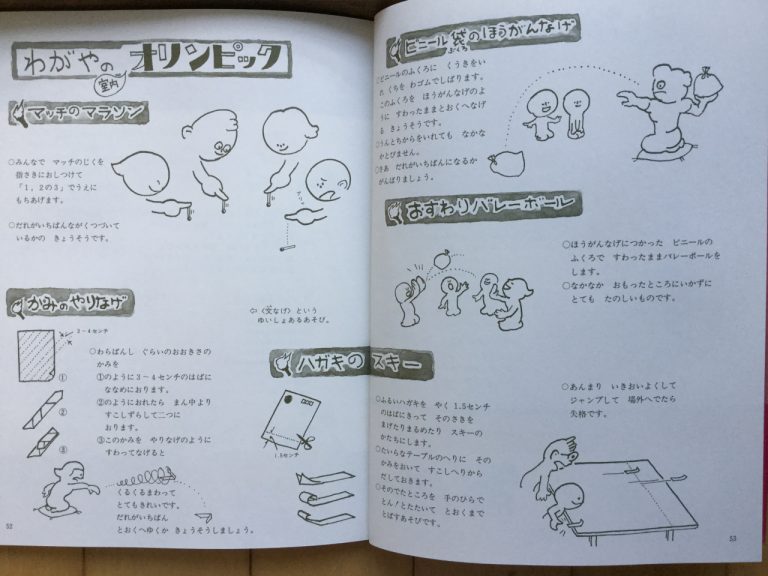

2013年復刊ドットコムから発行された、かこさとしあそびの本①「かわいいみんなのあそび」は1970年に童心社より刊行された5冊シリーズの第1巻を底本に復刊されたものです。

1970年当時は、カラー印刷が高価だったため2色刷りですが、収められている数々のあそびは今でも色褪せることはありません。リオオリンピックの余韻に浸りながら、こんな室内遊びはいかがでしょうか。

このシリーズにこめた著者の思いは、あとがきに綴られています。童心社版のあとがきと復刊に際してのあとがきの両方をご紹介いたします。

1970年刊行「かわいい みんなのあそび」あとがき

(引用はじめ)

その頃、私は若く、希望にもえていました。勤務のない土曜日から日曜日にかけての日々は、子どもたちや、それに関連した時間にあてられました。

子ども会の指導や、リーダーの研修会や、紙芝居の練習や、絵ばなしの創作などーーー10年ひと昔、10年1人前といいますが、そんなことをしながら、いつのまにか20年以上の年月だけがたっていきました。もし私に、少しはましなところがあったとしたら、それはその間、子どもたちに教えられたことを記録、整理してきたことかもしれません。間違わないください。"子どもたちを教えた"のではなくて"子どもたちに教えられた"のです。子どもたちとすごす中で、子どもたちのはなす言葉、行う動作、やっている遊び、語りかけ問いかけている目や頬やおでこーーそこから得たものは、いつのまにか私のノートの丘となり、資料の山となっていきました。

私は、そうした日本の子どもたちが生みだし、考えだし、伝えてきたちえや力の結晶を、もっとよい形で、もっともっと健康に花さかせ、また子どもたちに返したいと考えつづけてきました。この本は、そういう日本の子どもが生みだし、そういう私のねがいがこめられて、できあがったものです。

もし、皆さん方がこの本をみて面白いと思うものがあったら、それは日本の子どもたちの力のおかげです。もし、つまらないところや、ぴったりこない点があったら、ぜひ皆さんの力で、もっとよいものになおし、そして、そっと私にご注意いただければ幸いです。

(引用おわり)

『かこさとし あそびの本 全5巻』復刊に際してー

(引用はじめ)

今度出していただいた『かこさとし あそびの本 全5巻』は1970〜71年(昭和45 〜46年)に、童心社から出版されたものです。

当時会社員だった私は、休日を川崎地区の子ども会で、子どもの行動を観察したり、遊びを教えてもらい、それらを比較したり、相違を考える毎に、時代と生活、社会と成長の関係と、それをのりこえようとする子どもの姿に感激していました。

そうした一部を『日本伝承のあそび読本』という小冊子に昭和42年発表したところ、各方面から思わぬ反響をいただきましたが、私の得ていたあそびの総体、特に自然や季節、地勢や状況に応じ柔軟に変化させて、身体の各機能や知恵や人間関係をのばし、蓄えてゆく成長発達の様子を、広い視野と読者である子どもの興味に則り、実りが得られるよう、当時の制約ある色別印刷の下、私の全力を注いでまとめました。

こうした経緯から、その後の私の児童問題研究と教育学部の講師を受けるに至った、忘れがたい5冊です。

2013年 かこ さとし

(引用おわり)

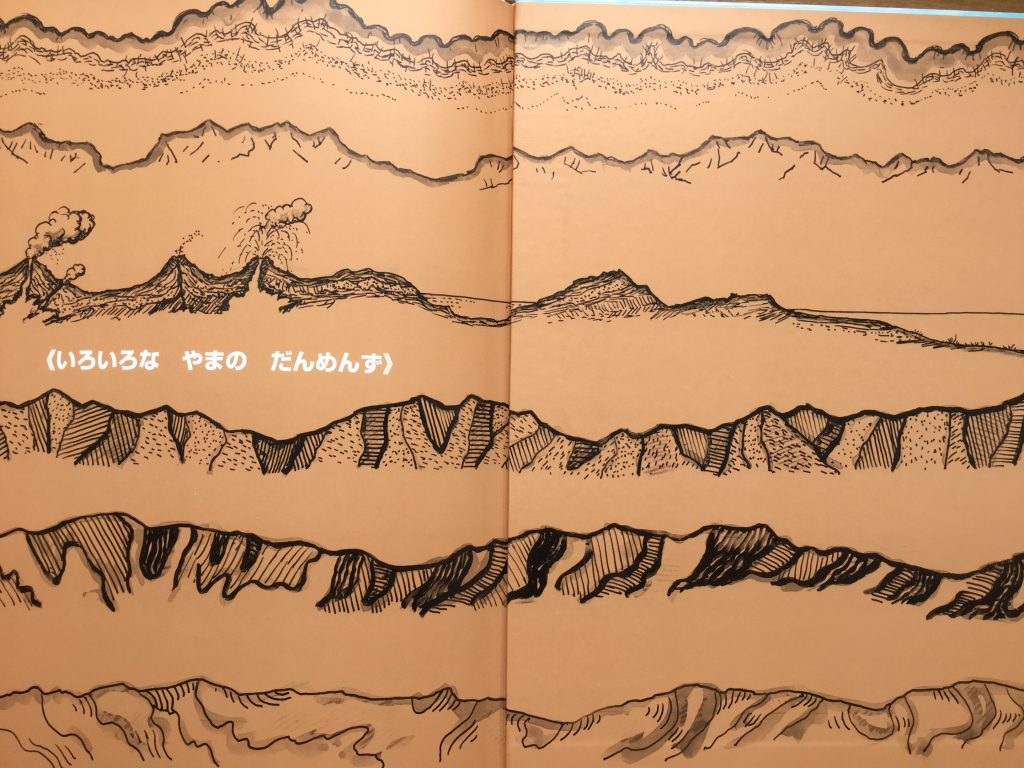

あるくやま うごくやま

かこ・さとし かがくのほん(全10巻)の第4巻「あるくやま うごくやま」は1968年に出版され、1998年に現在発売している改訂版になりました。半世紀近く愛読されている本書の画は当初の赤羽末吉さんから宮下森さんに変わりました。作は、かこさとし。

あとがきをご紹介しましょう。

(引用はじめ)

せまい日本でも、海を実際にみたことがない子どもはまだいるでしょうが、山はほとんどの子どもが知っている親しい存在です。

その山は、大きいもの、高いもの、不動なものの代表とされています。

しかし、山の特徴の一つである、動かないということも、ほんとうはそうではなく、一瞬の休みもなく動いているということ、火山の力や、水や風の力によって、何百年も何千年もという時間の経過によって、山はかわるということを示したのがこの本です。

ゆっくり写したフィルムの一コマ一コマをはやくまわすと、花びらがみるみるひらいてしぼむのがわかるように、何百年、何千年、ときに何万、何十万年のフィルムをはやくまわしながら、不動とかんがえられていた山さえも、こんなにいろいろかわり、動くのだということを知ってもらうのがこの本のねらいです。

このことは、科学への第一歩である、条件や環境をかえると、ものごとは新しい違った結果となること、固定した見方、考え方にとらわれないことへの発展として、わたしは極めて大切にしたいとおもっています。

かこ・さとし

(引用おわり)

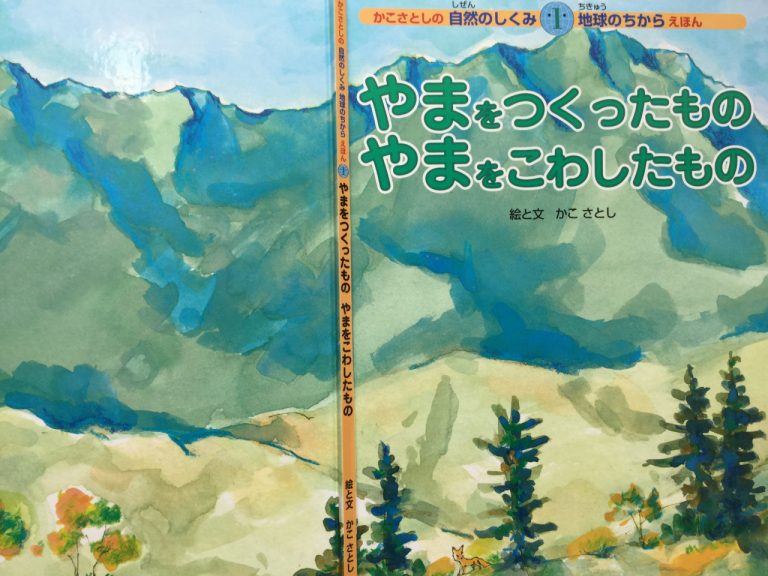

やまをつくったもの やまをこわしたもの

上の写真は、かこさとし自然のしくみえほん 1 地球のちから 「やまをつくったもの やまをこわしたもの」(農文協2005年)の後ろの見返しです。

このシリーズは、「自然の現象変化や地球のさまざまな活動の起こる原因や理由を、ちいさい読者に伝える」ためにつくりました。

この巻は、特に地球の高い所、山岳や高原ができたことや、それから後どのように変化しているかをのべましたが、それらによって、自然のきまり、法則というものを知って頂ければと願っています。」(あとがきより)

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る