あとがきから

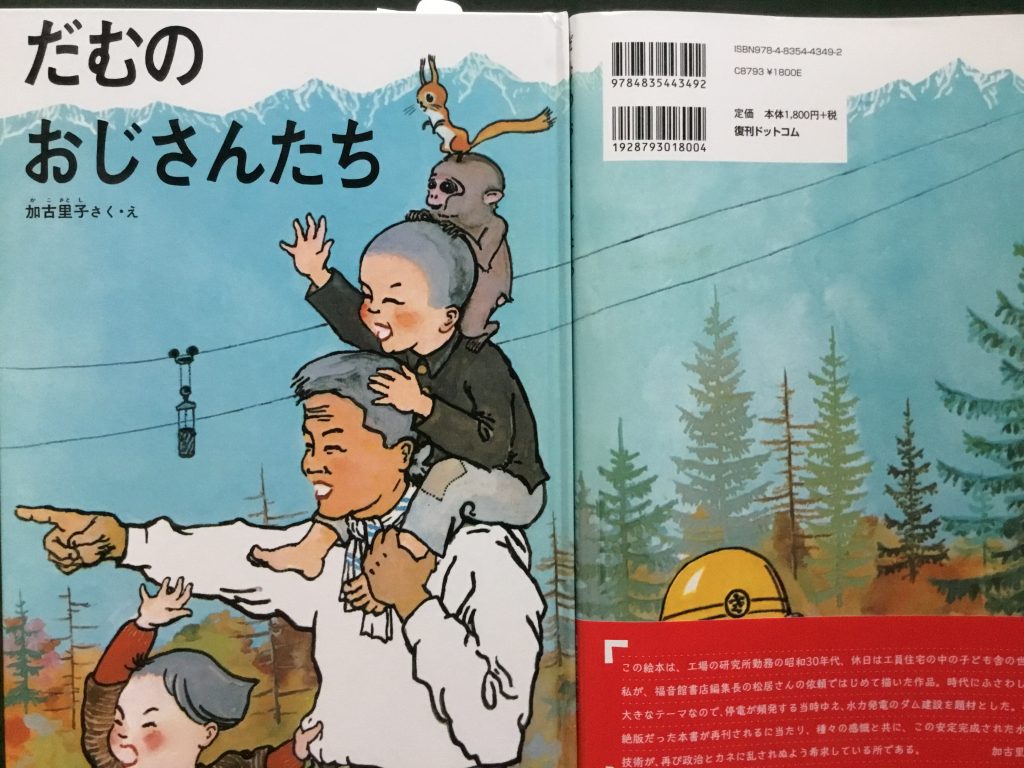

1959年 福音館書より出版されたデビュー作『だむのおじさんたち』には長い解説のようなあとがきがありました。(当サイトで掲載) この本が2007年に復刊され、2018年現在に至っています。

復刊にあたり、帯にかこさとしの言葉が書かれていますので、あとがきではありませんが、ご紹介します。

(引用はじめ)

この絵本は、工場の研究所勤務の昭和30年代、休日は工員住宅の中の子ども舎の世話をしていた私が、福音館書店編集長の松居さんの依頼で初めて描いた作品。時代にふさわしいものと言う大きなテーマなので、停電が頻発する当時ゆえ、水力発電のダム建設を題材とした。半世紀を経て、絶版だった本書が再刊されるにあたり、種々の感慨とともに、この安定完成された水力発電の建設技術が再び政治とカネに乱されぬよう希求しているところである。

加古里子2007年11月

(引用おわり)

「かこさとし」ではなくデビュー当時の漢字表記「加古里子」が目に留まります。

2018年7月7日から川崎市市民ミュージアムで始まる展示会「かこさとしのひみつ展」では、この『だむのおじさんたち』の全9場面と表紙を展示します。全点を展示するのは今回がはじめてです。じっくりご堪能ください。

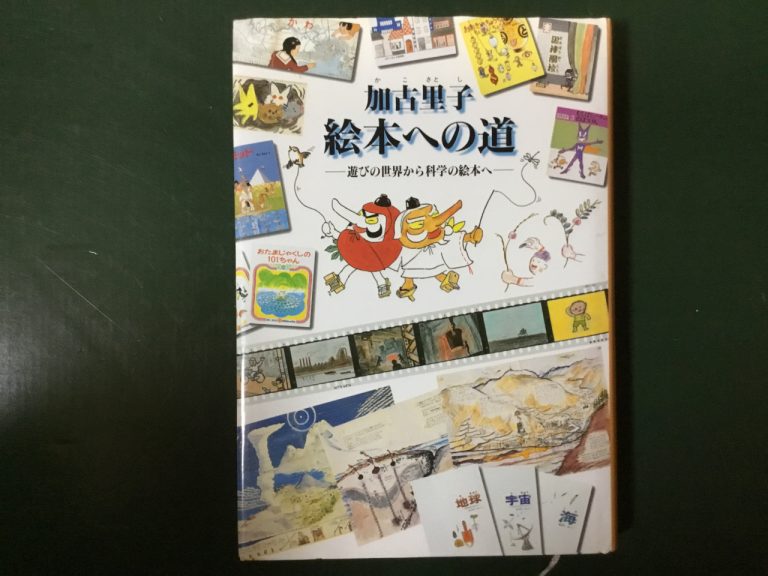

かこさとしが自らの絵本創作について語った貴重な一冊、『絵本への道』は写真や図版も豊富で絵本作りを目指す方にも参考にしていただける内容です。

長文なので2回に分けて掲載します。尚、本文は縦書きです。

大きな誤りと感謝 ー1ー

思い違い判断ミスは、それこそ日常数え切れないけれど、恥ずかしいことに私はこれまで重大な過誤を三つおかしてきました。

その第一は少年時代、軍人を志し、一途に心身を鍛え、勉学にはげんだと言う誤りです。家庭の状況や時代の流れに託するのは、卑怯暗愚の至りで、幸か不幸か近視が進み、受験もできず、軍人の学校に入学できず敗戦となったため、禍根が拡大しないで済んだものの、世界を見る力のなさと勉強不足は、痛烈な反省と懺悔となって残りました。時折訪れるアジア各国でのご挨拶は、まず私のこのお詫びと反省で始まるのを常としています。

第二の誤りは、この第一の過ちを取り戻す滅罪の計画を探り、その実現には周囲への依存はもちろん、家族に困惑をかけぬこと、換言すれば個人的秘事として処理しようとしたことです。はじめ漠としていた悔悟の計画は、やはり自分の性格に合う、自分の力の及ぶものでなければと気づき、親を捨てる勇気もないので、生存中は親孝行のまねをし、優良社員でなかったものの進んで楽しく勤務しながら、秘かに計画の具体案を練り、やがては文化教育科学社会の分野にまたがる約ニ百項目の目標に絞って行きました。そして対処するに必要な基礎知識と綜合判断力を身に付ける修行として、演劇をはじめとする実技実践と学習補強ができるよう生活姿勢を変え、集めた情報文献と実施装備の倉庫兼工場として自宅建設を目指し、資料分析と実験処理の工作企画場として床下から天井裏に至る改造改修を、前述した方針でゆっくり無理をせず実行してきたと思っていたのに、幼少の子供たちからは「これまで1度も遊んでもらったことないもん」と家事にうとかった点をまんまと見抜かれていた上、数年前に点検したら、目標項目の半分もまだ実現しない有様でした。達成できぬ計画をたてた無知無謀無為の過ちとなって、再び悔悟に追い立てられている所です。

第三の過ちは、戦争で死ぬべかりし生命を残してもらい、親や妻子に人としてなすべき最小事をした残余の時間をおよそ四万時間と算定したことです。早い話が第一の誤りに二十年を使い、第二の間違った計画準備に二五年で、合計四五年間を費やしたものの、以後二十年生きることができれば一日八時間年二千時間だから四万と言う時間がこれまで受けた社会や人々への恩返しに使えるだろうと考えたのです。四万時間は相当雑な余裕のある計算であるし、私自身人並みに遊び、騒ぎ、楽しむのが好きなタチで、催しをやるとなれば徹夜してお手伝いしたり、美人に誘われれば喜んでお茶のお相手をするのが、前記四万時間に食い込んだ時は、必ずどこかで取り戻すようにしてきたはずなのに、とうに四万時間を使い果たし、しかもさらに10年近く延長して長生きさせてもらっているのに、微々たる事しかできていない体たらくです。これではこの先、何万時間生かしてもらっても到底ダメではないか。優れた才を惜しまれながら死んでいった友人や先人に比しベンベンと長らえ時間を空費している重大な誤りであるのは明白です。

バナナからつくられる紙のことが最近話題になっていますが、2001年学研から出版された『ミラクル バナナ』という絵本は、バナナの茎の繊維を利用してつくられた紙でできており、かこさとしは文章を提供しています。

この本は、日本のODA(草の根無償資金協力)によりハイチ大学で実施したバナナ紙製造セミナーがきっかけとなり、ハイチやジャマイカの大使館、日本の大学や和紙職人らによるバナナ・ペーパー・プロジェクトの一つとして生まれたものです。

ハイチの人たちによる作と絵を元に日本語の文章をかこが担当、帯にはこうあります。

バナナのかみでできた絵本

(引用はじめ)

バナナといえば、おいしいくだものや、甘い香りのキャンディだけではありません。バナナから、きれいな紙ができるのです。さあ、バナナの絵本のすばらしさをぞんぶんにあじわってください。

加古里子(かこさとし)

(引用おわり)

また、以下のような、あとがきにかわる短いメッセージを書いています。

世界の子どもたちへ

(引用はじめ)

絵本をひらくと、自然の香りがするでしょう。やさしいおいしさに、引きこまれるでしょう。輝く太陽の、色と光につつまれるでしょう。

(引用おわり)

あとがきの後半です。下の絵は『あさですよよるですよ』の一場面。

大きな誤りと感謝 ー2ー

こうした中、私がよく受ける事は、何故お前はこうした(変わった、或いは余計な) 仕事(というか活動)をするのか?と言う質問です。不徳の至り、第一の誤りから発し、次々誤りを重ね余計なことをするに至ったいきさつは前記の如くですが、もし最初の過ちを犯さなかったとしても、当然何故自分は生きているのか、生きようとするのか、裏返せば何を生きがいとし、何のために死を甘受するのかを、一人前の自立した人間となる関門、成人の通過儀礼として、青年期には求めたことでしょう。他の方々はそんなそぶりを外には少しも漏らさず、それぞれ自ら決めた道を着々進んでおられるのに、もはや老人と言うより化石人に近いのに、今なお青臭い迷いや追及に明け暮れているのは、我ながら進歩のない限りです。しかもそんな私に対し、有り難いことに多くの方々、特に子ともさん達から、日々お便りや励ましをいただきます。私の目標の一つ「人間幼少期の綜合把握」のために伝承遊びを蒐集する間、子ども達から多くの示唆と教訓を得てきましたが、さらに私の作品を読まれた子どもさんから、かわいい絵や覚えたての大きな字で、直接いただく感想やご意見は、作者冥利につきる以上に、月に何度も落ち込むユウウツ期の私を救ってくれる天使となっています。たとえば「やさいのおんなのひとがつれているばったが、こいぬのようでおもしろい。かってみたい」とか「ぞうのおかあさんがしぬところでいつもなみだがでます。とてもかなしくて、だから、すきで、なんどもよんでもらいます」「うみのことは、まだよくわかっていないとかいてありますが、このほんはずいぶんまえにかいたので、いまではけんきゅうがすすんで、みんなわかるようになりましたか」という率直な、私の心底にひびくお便りはくじけそうになる私を支え、力を与えて下さる糧となってきました。

(上は「あとがき」本文中お子さんからのお便りにある、ぞうのはなし『しろいやさしい ぞうのはなし』(2016年 復刊ドットコム)表紙。)

そして今度、そんなお前の誤りだらけの過去と思い迷った来歴をまとめてみないかという申し出をいただきました。若い頃私が夢見ていた絵本の世界を、最初に現実のものにしてくださった出版社が、再び老人の思いを叶えてやろうというのです。あまりに過分な申し出に恐縮、ご辞退申し上げたのに、原稿は書かなくても、テープでおこして「聞き書き」の内容をワープロで打ち出すのでそれを点検すればよいからと退路を絶たれ、遠路茅屋までこられて、どうぞ気楽に思いつくまま話してくださいと上手に誘い、聞き手が少なくてはと数人つれだった来られたりすること十数回、三年の長きに及んだ結果、順序系統だった「絵本塾講義録」になったという訳です。せっかくお読みくださる参考にと、資料現物を極力そのそろえる様しましたが、一部紛失忘却でお目にかけることができなかったのが唯一の心残りです。

願わくば、私の如き誤りをくり返すことなく、そして眠れぬ夜を何度も迎え求めても達しえなかった真実と言う彼岸を、どうぞ読者の清新な力と広い心で取得し陵駕していただきたく祈念し、感謝をこめてあとがきとします。

一九九九年三月

5月は祝月? 悪月?

(引用はじめ)

5月はこいのぼりや武者人形の飾りなど、男の子の成長をいわう行事の月とされています。しかし、中国から伝わったのは、「5月は悪月なので、邪気やけがれをのぞくため、薬草をとりヨモギやショウブを軒につるす」ということでした。

いっぽう、5月は田の神さまにまもってもらうため、たかい棒の先にスギの葉をつけ、田植えの目印にしていました。

これらのことがいっしょなって端午の節句の行事となり、3月のひな祭りが女の子のいわいごとであるのにたいして、男の子のいわいごとなりました。

ちまきなどのたべものも、薬草の類で、その由来は屈原の死をいたむ、かなしい伝説ですから、5月は健康にいっそう注意するようにしましょう。

(引用おわり)

尚、本文は縦書きで全ての漢字にふりがながあります。

まもなく迎える5月には母の日、6月には父の日がありますので、「まま、パパ」が題名に入っている「かこさとし 食べごと大発見9」のまえがきにあたる「この本のねらい」とあとがきをご紹介します。

この本のねらい ご整腸への感謝

(引用はじめ)

子どもたちの食事の嗜好調査によると、野菜は嫌い、低位の部になっています。そこで緑黄野菜は体に良いとか、ビタミンやミネラル、さては繊維質は胃腸の働きを助けるとか、整胃整腸作用が美容のもとだと言った論ですすめようとする方策がにぎやかです。

結構なことですが、食事は理屈ではなく、食べるのは当人の意向です。だから例えば、畑仕事が手間取り、とうに正午がすぎた時、もいで塩も何もつけずに食べたきゅうりが満足をもたらすように、空腹とおいしさ、もっと突き詰めれば正しい全身の運動、筋肉の活動と、適切で巧みな調理が、野菜のご馳走の基本なのではないのかと留意して、特に美味しく楽しい野菜の本にするよう心がけました。

どうぞよろしく。ご整腸(!)ありがとうございました。

(引用おわり)

あとがき

(引用はじめ)

食卓の皿やおはちに、肉や魚や、卵のないときがあっても、野菜は必ず出てきます。ことさら野菜料理とか、葉っぱのおひたしを大皿山盛りと言うことはなくても、みそ汁の中や、あぶらげの横にそえられているのが野菜です。

お料理の主人公としてでてくるのはまれですが、脇役としていつもひかえ目であるが、しっかり役目を果たしている野菜は、太陽と空気、そして大地が育てた産物です。脇役でつつましくひかえている野菜は、そうした大きな力、みずみずしい活力、無限の恵みを毎食卓、少しずつ運び、伝え、はげましてくれているように思います。

その白やみどりの手紙や歯ざわりの良いメッセージを、どうぞこれからもよく味わって、よんでください。

(引用おわり)

下のような場面から始まりますが、春の夜空のお話です。

「あとがき」をご紹介します。

(引用はじめ)

夜空の星を見て、なぜ光っているんだろうと考えたり、これから宇宙や星のことをうんと知りたいなぁと思っているみなさんに、この“星の本”をおおくりします。はじめて読む人や、ちいさい子どものための、やさしくてたのしい、いい星の本を見ていただきたいと、ながいこと、しらべたり考えたりしてきました。

さいわい藤井旭さんが、素晴らしい春の星の写真をたくさんとってくださったので、ようやくそのねがいがかなえられました。北斗七星や“たすきのちかちゃん”をおぼえたら、外へ出て春の大三角形や、スピカの星をみつけて、星をすきになってください。

(引用おわり)

“たすきのちかちゃん”とは一体なんでしょうか。かこさとし流、お子さん向けのあるものの覚え方の出だしです。この後に続きがあるのですが、ヒントは、最初の”た“は“太陽”の“た”です。

地震のゆれ、津波の恐怖、食い入るように見たテレビ画面の信じがたい惨状。何も手がつかず、見えない放射線に怯えるしかない日々。一体どうしたら解決できるのか。未曾有の被害に見舞われた3月11日がまた巡ってきます。

かこさとしは、当時執筆が終わり編集部にあった『こどもの行事 しぜんと生活3月のまき』(2012年小峰書店)の原稿を差し戻してもらい3月11日の原稿を急遽この災害のことに描き直して出版しました。決して忘れてはならないという思いからに他なりません。

2013年に刊行された『からすのてんぷらやさん』のあとがきにも、あの日のこと、そして様々な災害を思い出し以下のように記しています。

あとがき かこさとし

(引用はじめ)

この本は、からすのパンやさんの三番目の子に生まれた「レモンちゃん」のその後のお話です。いつのまにかレモンちゃんは、姿も心もきれいなステキな女の子となっていました。いつもは静かで楽しい「いずみがもり」ですが、ときには、思いがけない事件やわざわいが起こります。そんな時、レモンさんやその仲間がどうしたかの話です。

私は戦災や震災の時、レモンさんのような方がたに何人も接して、平時では得られる貴重な教えをいただいてきました。そして人間の社会は、ただ大勢いるのではなく、たがいに助けあい、補いあって、社会が成り立つことを知りました。

それが、このお話をかこうとおもったきっかけです。

(引用おわり)

尚、本文は縦書きで全ての漢字にふりがながあります。

2月も半ばを過ぎ、雛人形が飾られる候になりました。表紙、裏表紙もその趣向の『子どもの行事 しぜんと生活3月のまき』のあとがきをお読み下さい。

女の子のためのひな祭り

(引用はじめ)

3月の行事といえば、まず「ひなまつり」でしょう。この本にもあるように、「ひなまつり」は中国から伝わった、けがれや病気を人形にうつしてながすならわしや、女の子のひいなあそびなどが一緒になったものです。

ですから、「ひなまつり」には、昔の人が病気や災いをどんなに恐れ、こまっていたかということと、昔、男の人が尊重されていた時代に、女の子の成長を祈り、いわっていた人びとの思いがこめられています。

病気の知識や医療が発達し、男も女も同じように差がなくくらせるようになった現在でも、とてもだいじなことだとおもいます。

(引用おわり)

記録的な豪雪となっています。いったいどうして、雨や雪が降るのか、小さなお子さんにもわかるように天候のことを説明する科学絵本です。伸びやかな優しい絵で親しみやすいことと思います。

前書きに当たる言葉がありますので、ご紹介しましょう。

(引用はじめ)

自然は、とても うつくしかったり

すごい ちからを しめしたりする。

それには ちゃんと わけがある。

やたらに かざったり、めちゃめちゃに

まちがった ことを しているのでは ない。

自然のうつくしさや ちからには

きっちりとした すじみちがあるのだ。

この すばらしい せんせいから、

たくさんの ことを おしえてもらおう。

まなんで かんがえよう。

そして 自然を だいじにしよう。

(引用おわり)

上記、自然にはふりがながついています。分かち書きは本文のままです。

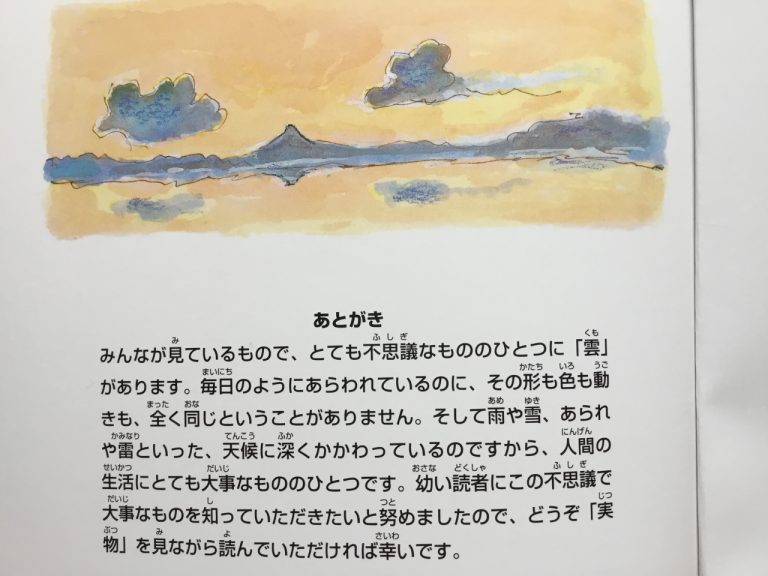

あとがき

(引用はじめ)

みんなが見ているもので、とても不思議なもののひとつに「雲」があります。毎日のように現れているのに、その形も色も動きも、全く同じということがありません。そして雨や雪、あられや雷といった、天候に深く関わっているのですから、人間の生活にとても大事なもののひとつです。幼い読者にこの不思議で大事なものを知っていただきたいと努めましたので、どうぞ「実物」を見ながら読んでいただければ幸いです。

(引用おわり)

2階まで積もった雪にそれどころではないとお叱りを受けるかもしれません。雪が目の前にあるなしに関わらず、自然の「すごいちから」を改めて感じざるを得ません。大雪をもたらす雲がこれ以上発達しないことを祈っています。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る