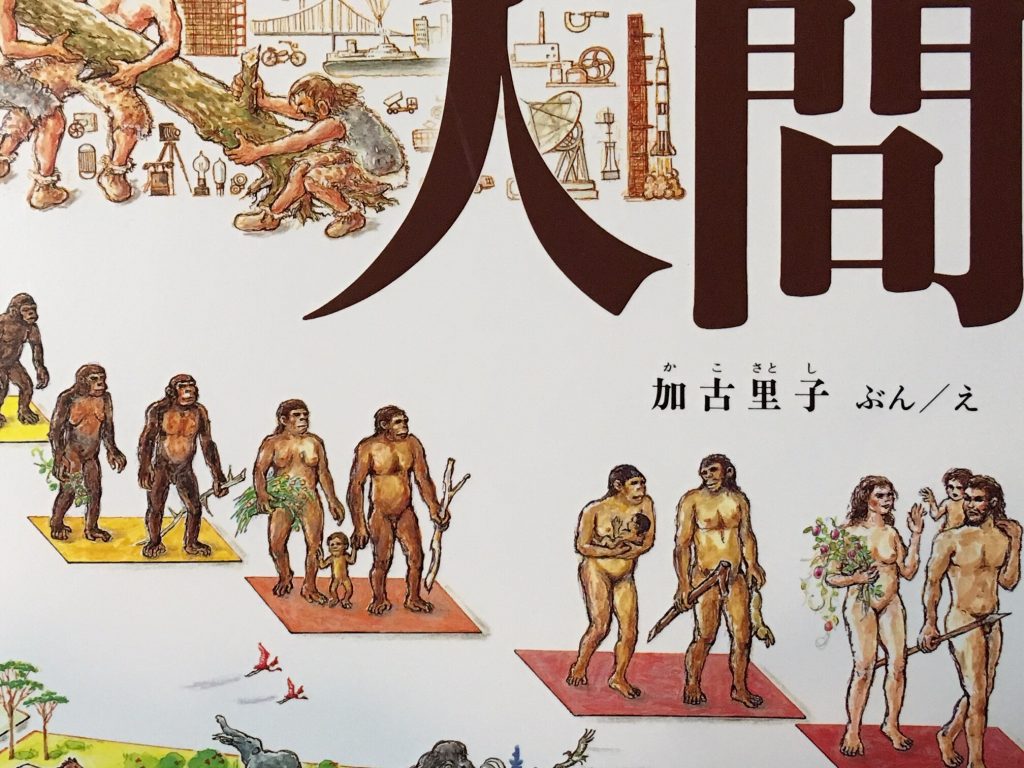

『人間』(1995年福音館書店) 第1回

このウイルス禍の中にいて、ずいぶん前のことですが複数の大人の方から伺った「不安でいっぱいだった入院中に読んで心が落ち着きました」という感想をいただいた科学絵本『人間』(福音館書店)のあとがきご紹介致します。

人間を生命発生から、生物学、歴史、医学そして文化面まで扱ったこの大型絵本は『海』『地球』『宇宙』に続く作品で、かこが『宇宙』のあとがきの最後に「つぎのこのシリーズにとりかからなければ」と記した、まさにその作品です。『宇宙』を刊行したとき、「ついに大きな宇宙の本ができこれでシリーズが終わりですね」と言われたかこは即座に「宇宙よりもっと大きなものがある」と言って周囲を驚かせたました。その時すでにこの『人間』の構想があったわけです。

長いあとがきになりますが、2回に分けてご紹介致します。

人間の総合形を

(引用はじめ)

この本は、これまで読んでいただいた「川」(1962年)、「海」(1969年)、「地球_I (1975年)、「宇宙」(1978年) につづく科学絵本シリーズのーつとして「より大きな 対象を、より広い視野とより深い総合形で」と意図し、 前作の原稿を脱したころ、具体的には1977年後半から 描き始めたものです。

従来、生物としてのヒトや人類/生理医学面の人 体/社会的見地からの民族/産業技術上の人工や人 智/民族風習上の人跡や人生/歴史政治的な国民や人 民/制度法律上の人事や人権/文明文化からみた人文 や人世などの書が出版されていましたが、筆者はそうした部分(傍点あり)ではなく、そのいずれをも包含した、生きた 総合体としての「人間」を、前向きの姿勢で描きたい と志しました。

幸いなことに、この間、関連する学間諸分野のめざ ましい進展があり、その余恵に励まされ、ようやくた どりついたのが本書です。

科学という知の力

上述の望みを達成するため、3 つの柱をこの本のささえとすることにしました。

第1 の柱は、科学絵本としては当然のことながら、 最近の、そして確かな科学の知見と立場を拠り所とし たことです。

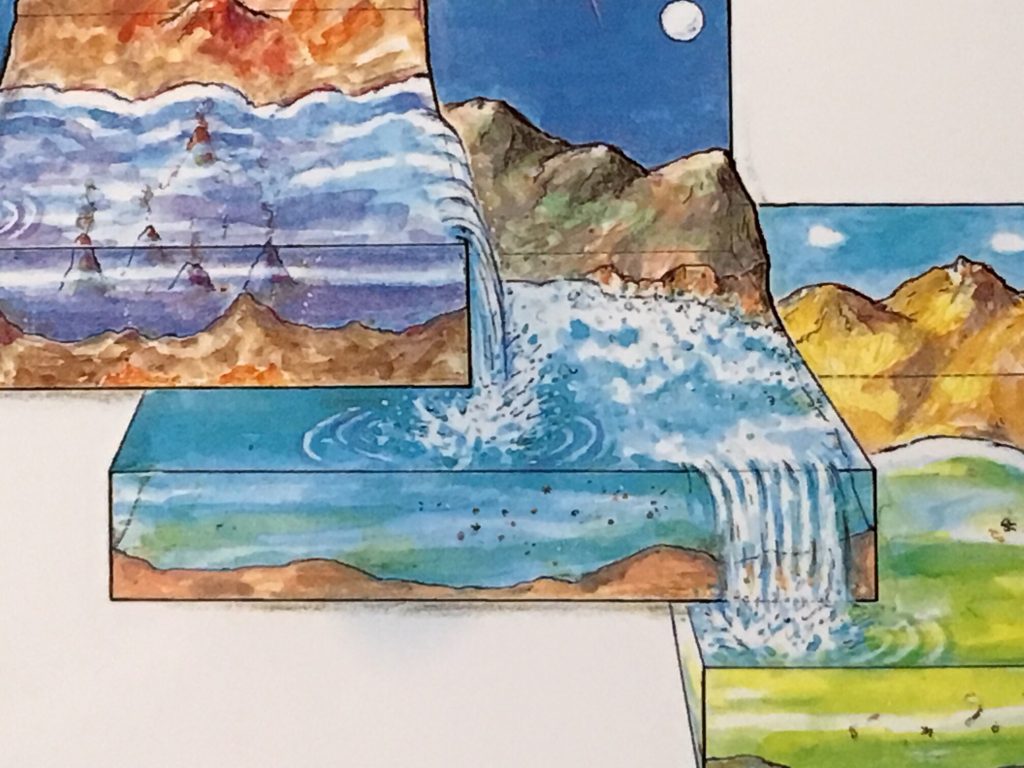

人間は地球に現れた生物のーつであり、その地球は 宇宙の誕生によってもたらされたのですから、人間を 科学的に追及してゆくと、どうしても宇宙の問題に結 びついてゆきます。こうして科学を柱とすることは、 この宇宙の出発から人間の諸問題すべてを、科学とい う「知」の力にゆだねることとなります。したがって、 天地創造のさまざまな神話や伝説は、民衆や部族の知 的産物として尊重されなければなりませんが、本書では安易な想像や寓話に託すことを許さず、同様に、核 兵器や公害・環境問題の源を科学のゆえとする反科学や、主因である経済政治機構を無視した非科学の立場をもとらないこととしたわけです。

人間の発生・成長・活動の基本

第2 の柱は、人間にかかわる基本事項の理解と判断 を、「生命の設計書」という表記とその内容によって行ったということです。 人間をふくむ生物の基本は、細胞内にあるDNA(デオキシリボ核酸)に依存しています。「大腸菌の真実はゾウの真実である」と同時に、「ネズミはネズはネズミであり、ヒトはヒトである」ちがいは、その構成する塩基対の差によることが明らかとなったので、よくDNA は「設計図」とたとえて呼ばれます。

さらに、変化する部分や時間にかかわる性質をふくめ「情報テープ/番組プログラム/工程図/スケジュ ール表/楽譜」などともたとえられますが、「一覧でき る図形」より「記述された集録」という面から本書で は「設計書」という名称を用いました。

そして本文中では、そこにふくめる意味をDNA、 遺伝子、染色体、ゲノムと、しだいに広義に拡大しているため、4ヶ所にわたって註を附し、理解していた だくようにしました。

生物の一種のとしての存在

第3の柱は、人間は地球生物の一種にすぎず、したがって人間至上主義を排したということです。

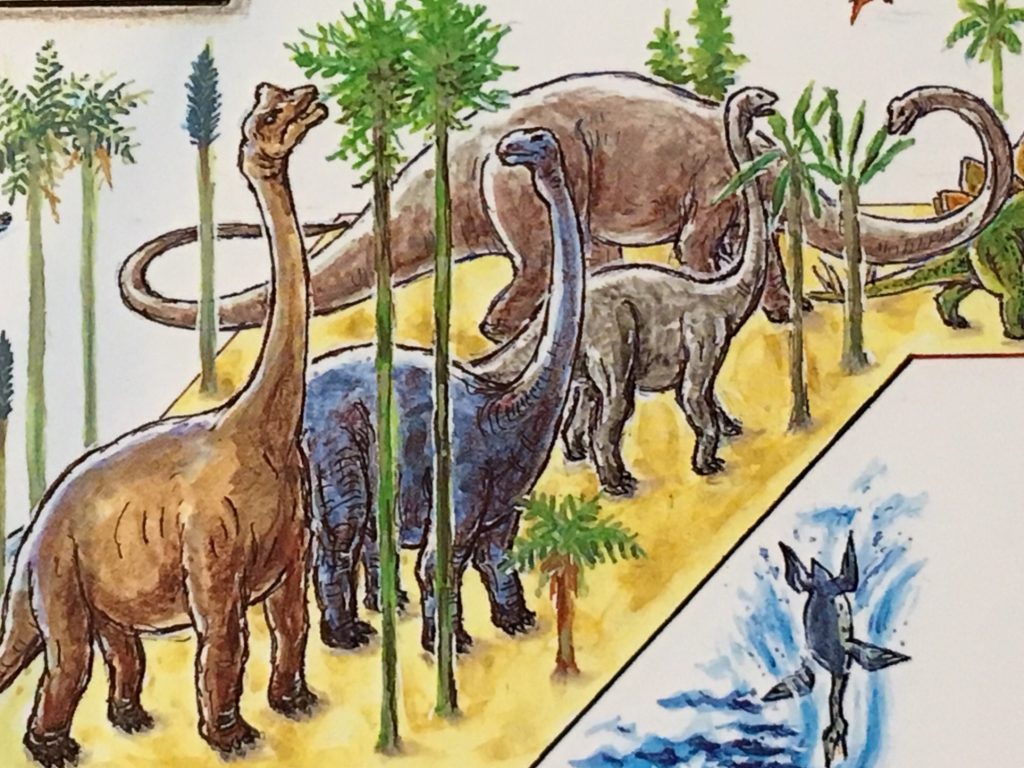

万物の霊長とか、他と基本的に 異なる高等動物といいう意識はもちろん、「進化」という概念にも、人間を最終ゴールとし、最もよく発達した生物の存在とみなす 価値や傾向が、今なおつきまとっているので、本書で は「進化」という語を極力使わず、「進化」(Evolution) 本来の意味である「展開・変化・多様化・顕在化・発 展」を、それぞれに応じて用いることにしました。

この柱によって、生物の歴史は、弱者必滅・強者生 存の競争殺りくの連続であるより、たがいに影響しあ いながら、共生し、たがいに補う歩みをしてきた足跡という面がはっきり浮かび上がってくるということです。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る