絞り込む

あとがきから

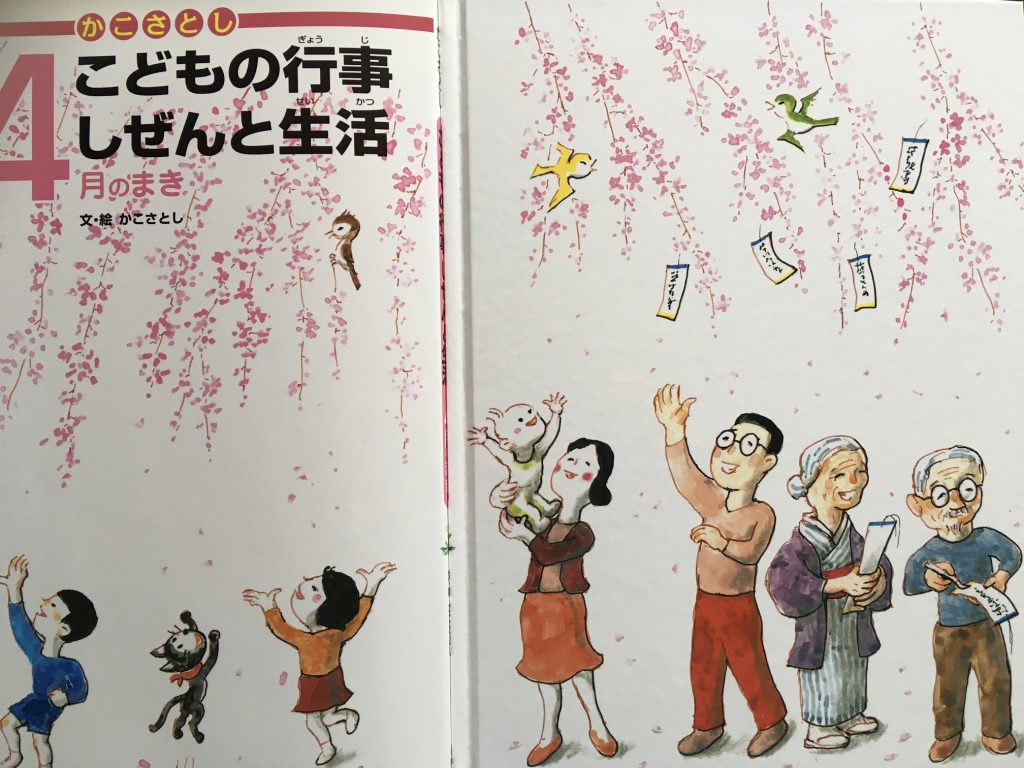

春にサクラを語らずに過ごすことができないのが日本です。というわけで、サクラについて書かれている「あとがき」を『こどもの行事しぜんと生活 4がつのまき』からお届けします。

サクラは4月、4月はさくら月

(引用はじめ)

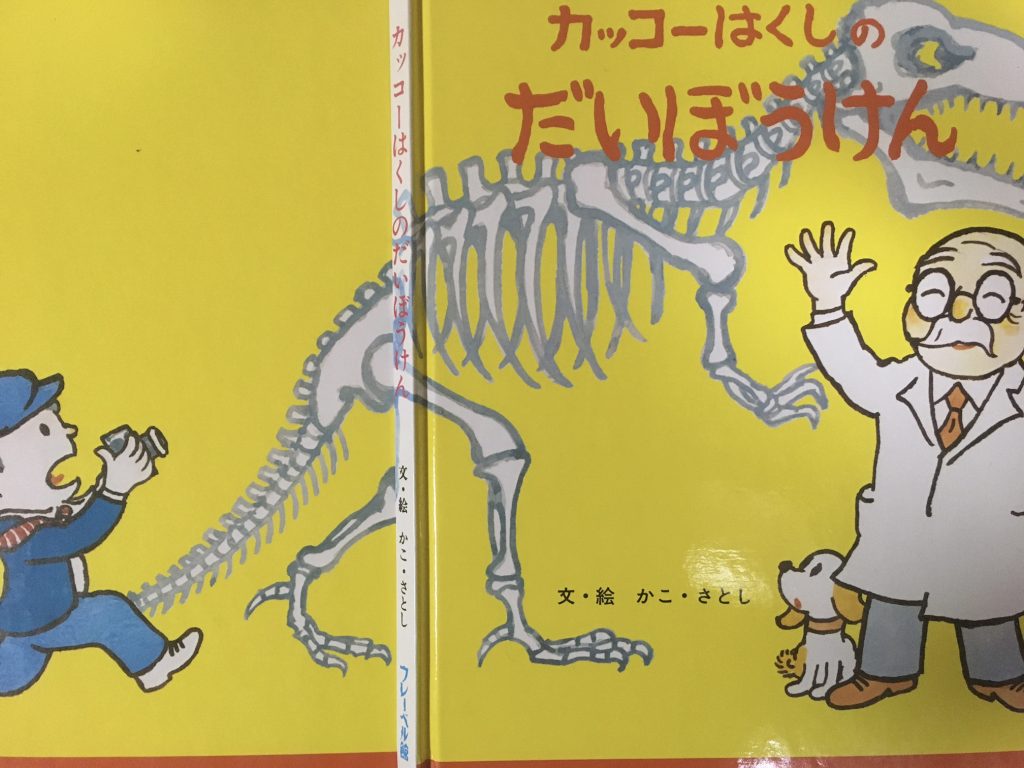

2022年3月、かこさとしの深い思いが込められた絵本『カッコーはくしのだいぼうけん』が復刊されます。かこがどんな気持ちで、この作品を生み出したのか、是非「あとがき」をお読みください。

あとがき

(引用はじめ)

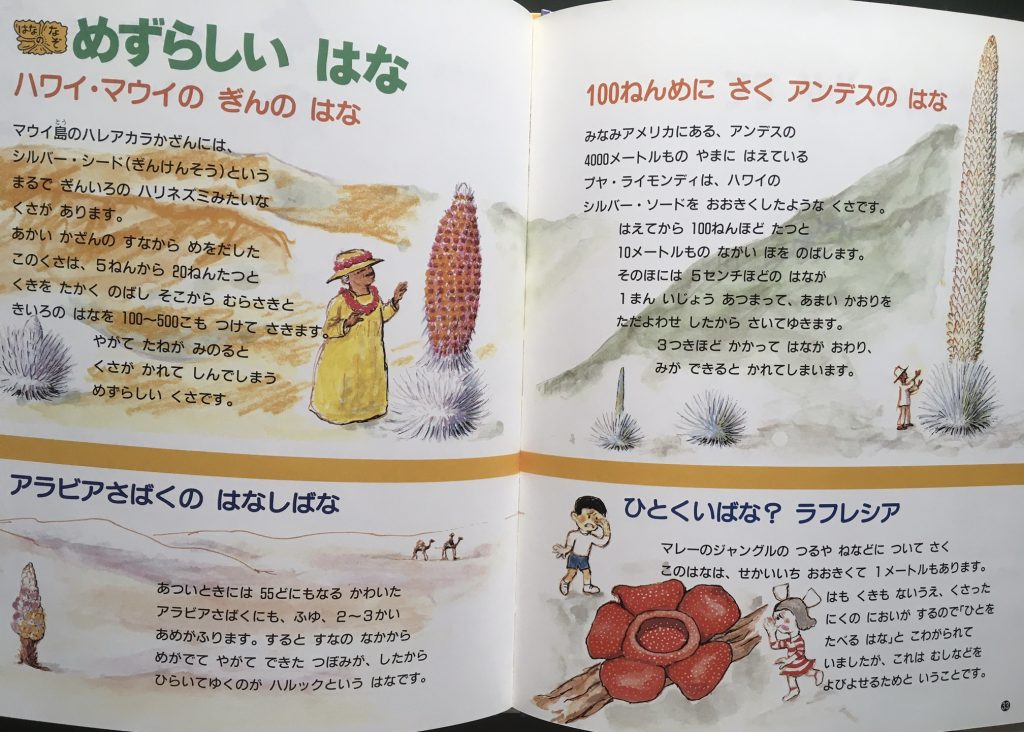

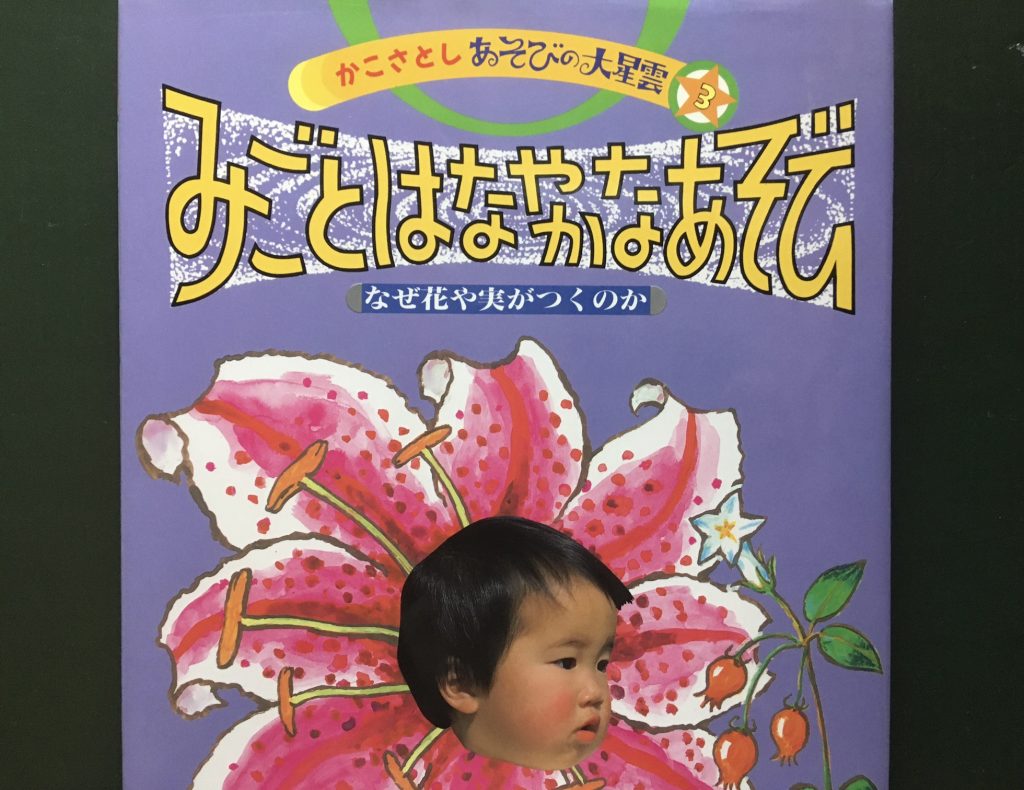

創作昔話「やまやしき はなざしき」(2022年1月29日 編集室より その2に掲載)を楽しんでいただけたでしょうか。このお話は『あそびの大星雲3 みごと はなやかなあそびーなぜ花や実がつくのかー』(1992年農文協)におさめらています。

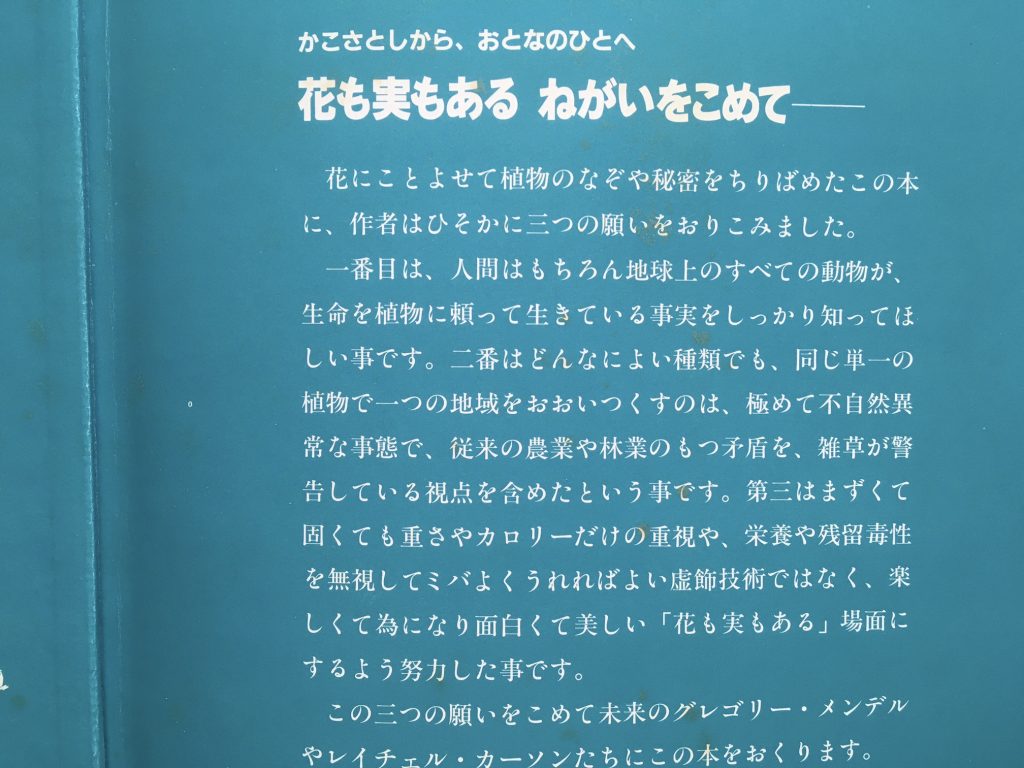

かこさとしから、大人の人へ

花も実もある願いを込めて

(引用はじめ)

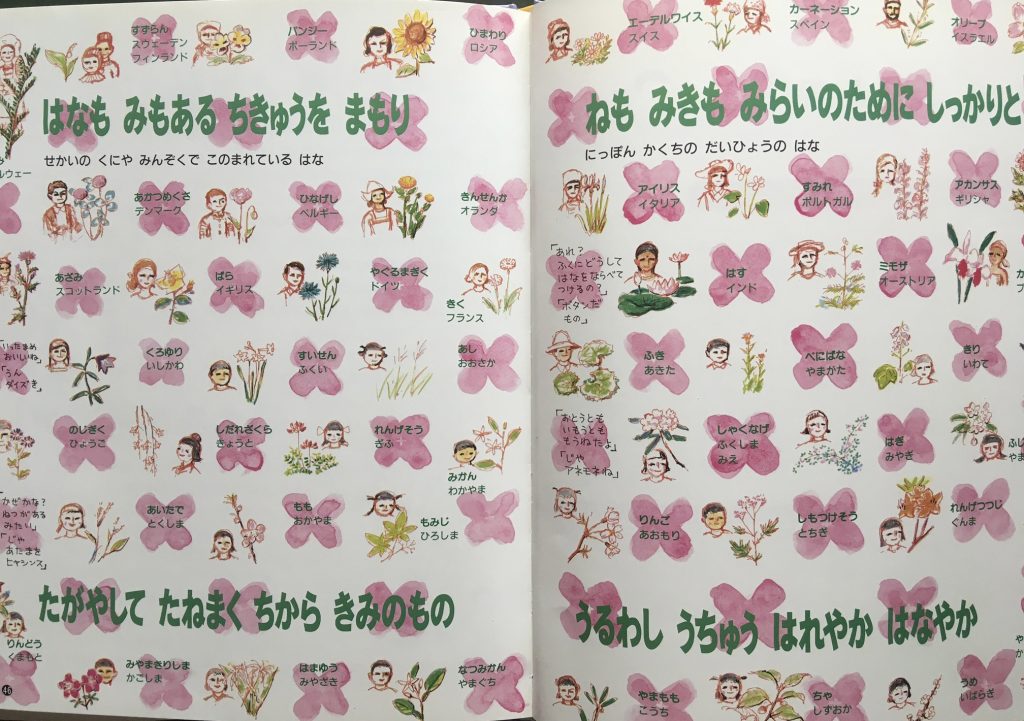

最後の場面は、各県の花を紹介する華やかな画面(下)に次のように書かれています。

それでは「あとがき」をどうぞ。

かこさとし あとがき

花は植物のかお

(引用はじめ)

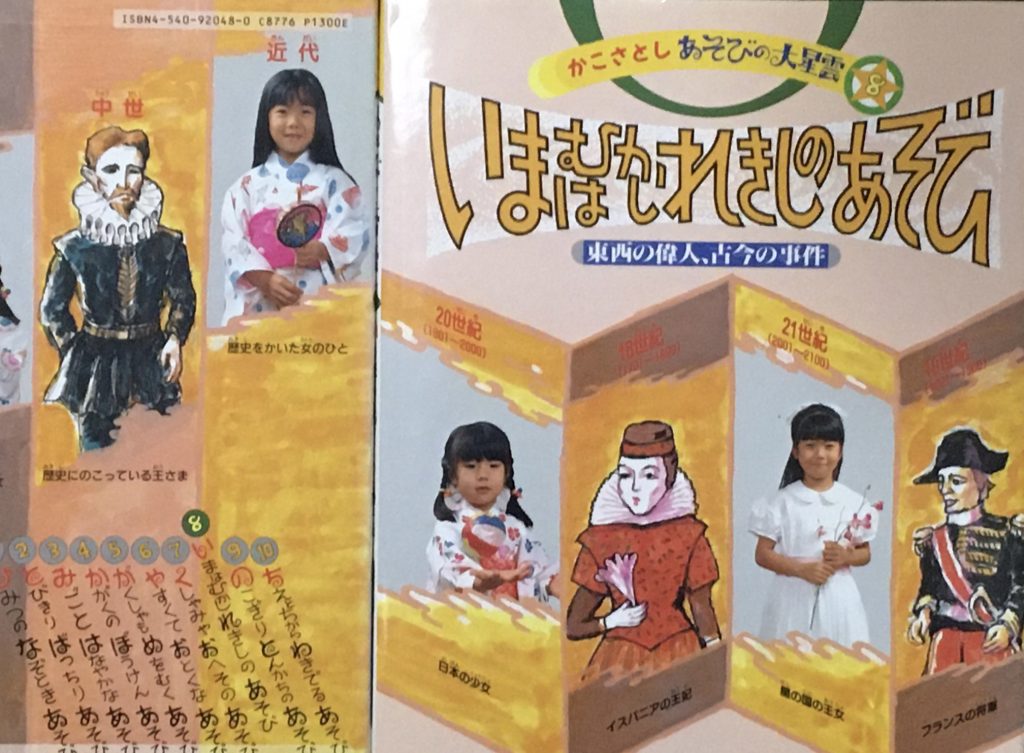

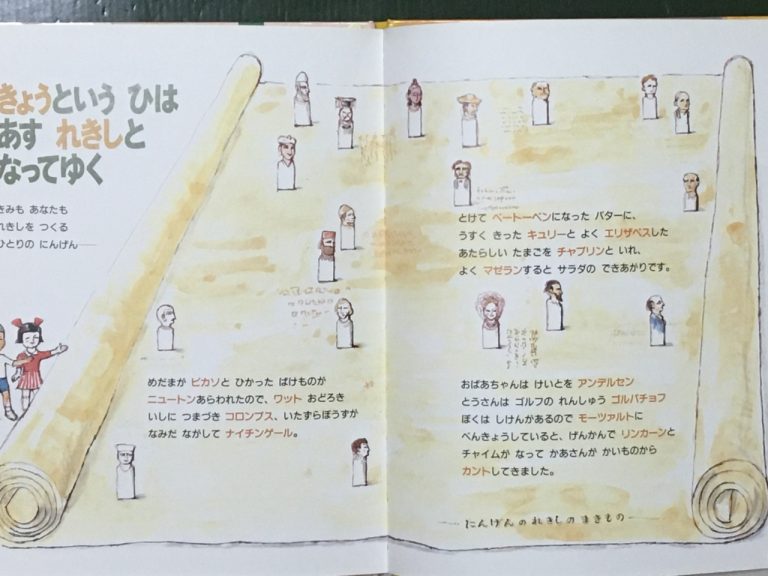

『かこさとしあそびの大星雲』は10巻からなるシリーズで、その8巻目『いまはむかし れきしのあそび』(1993年農文協)は、火を初めて使った人の歴史からこの本が書かれた1990年初頭までの歴史的出来事とその年代の覚え方など、歴史に親しめるよう工夫された27場面から構成されています。

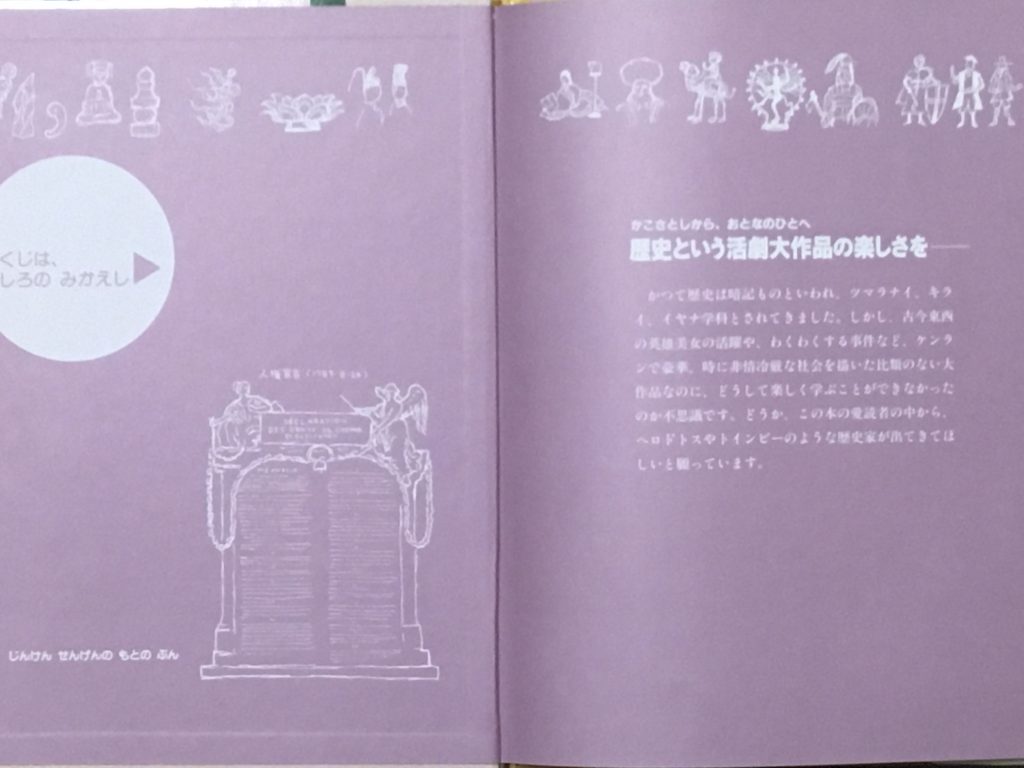

前見返しには「じんけんせんげんのもとのぶん」が描かれるなど、全部ひらがなで書かれる本文でありながら、内容は大人もうならせる本格的なものです。「人権宣言」の絵の次には「かこさとしから、おとなのひとへ」として「れきしという活劇大作品の楽しさをーーー」と題する、以下のようなメッセージがあります。

(引用はじめ)

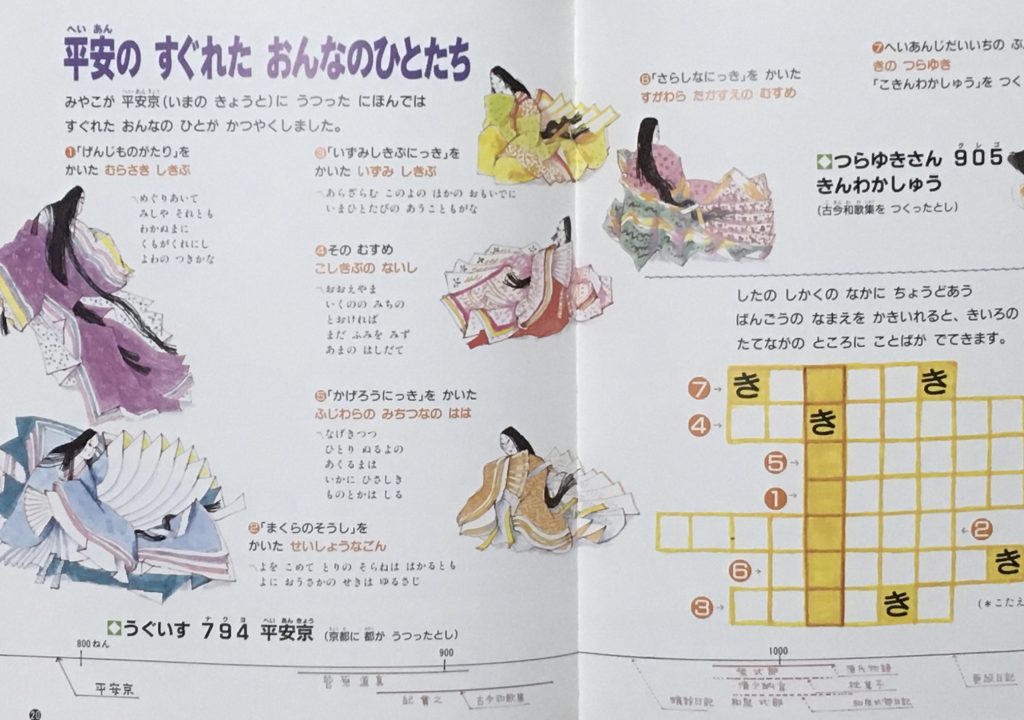

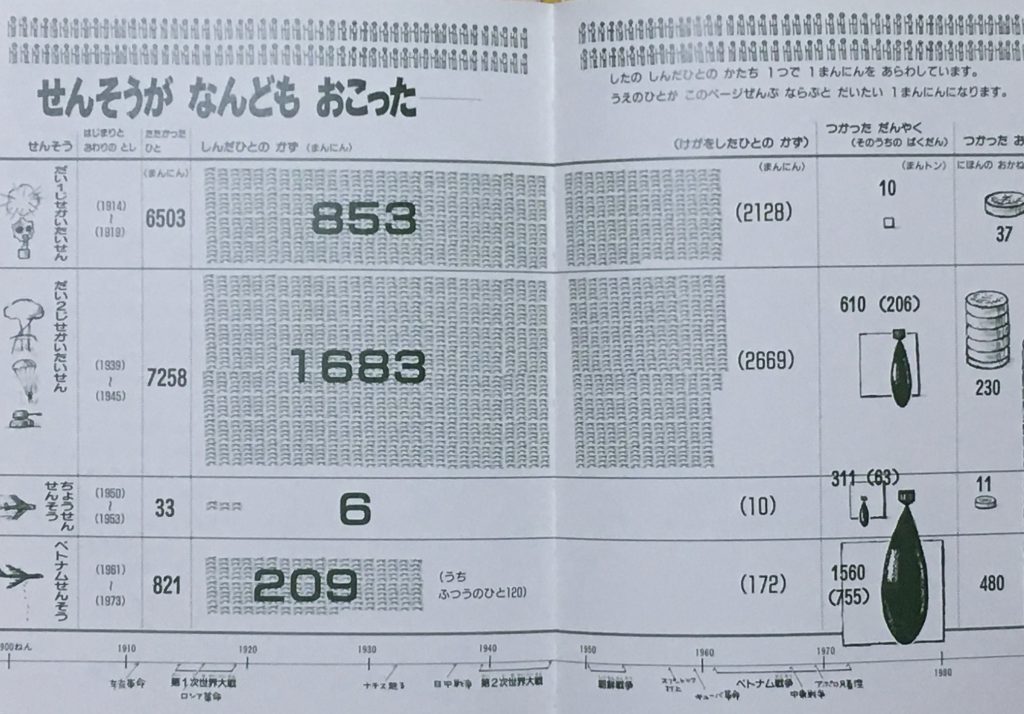

宗教、政治の出来事だけでなく、日本の平安時代の女流文学やルネサンスにも触れ、最後には「せんそうがなんどもおこった」と20世紀の戦争で戦った人の数や亡くなった人や怪我をした人の数、使った弾薬の量やお金もわかりやすくまとめられています。

最後の場面のタイトルは「きょうというひは あす れきしとなってゆく」で「きみもあたなも れきしをつくる ひとりのにんげん」とあります。

あとがきをご紹介しましょう。

かこさとし あとがき 「歴史年号ことば遊びについて」

(引用はじめ)

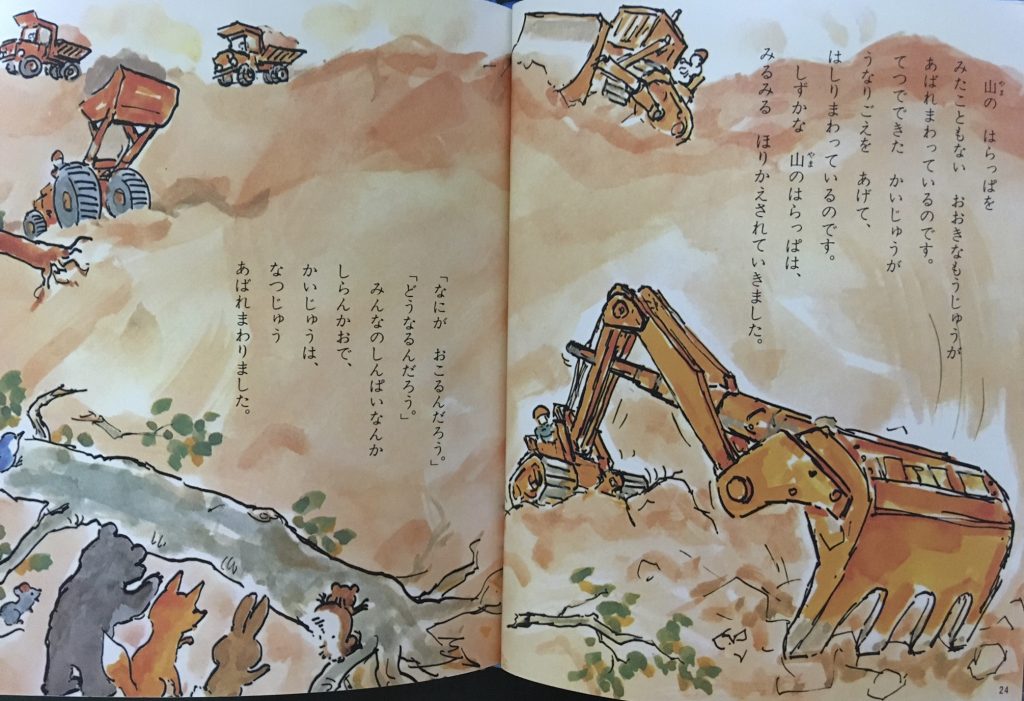

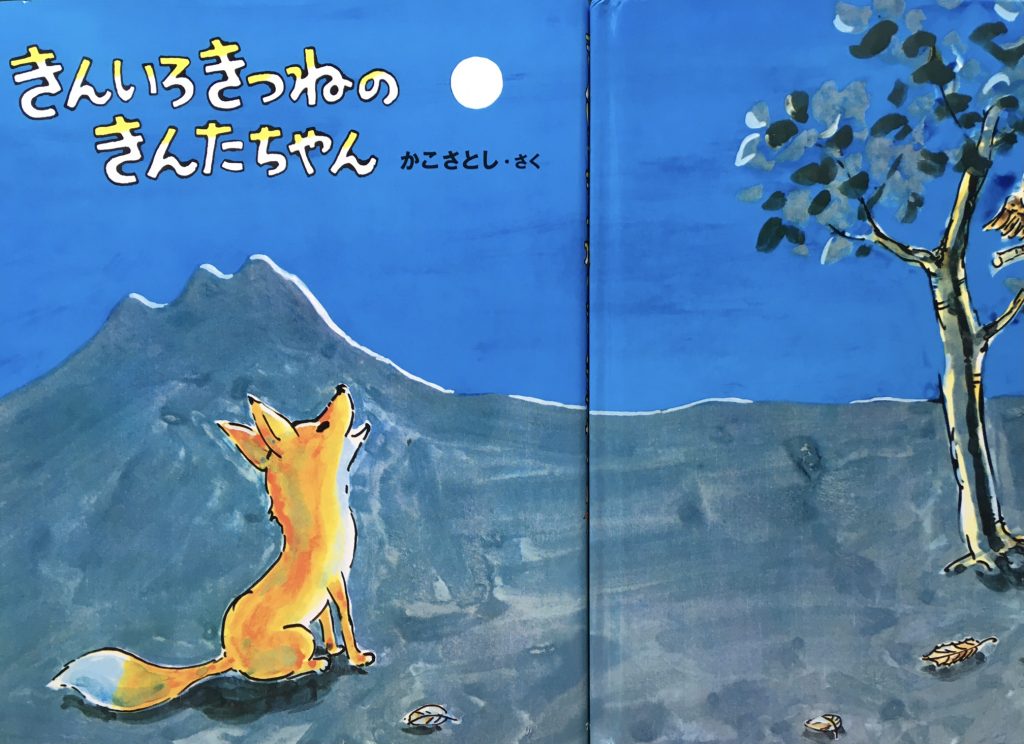

かこさとしが自然に関してどんな思いを抱いていたかは、2021年秋冬号の雑誌「花椿」の特集:Living on This Beautiful Planet 「透明な力を糧に」で林綾野さんが引用しているように、かこの著書『私の子ども文化論』(1981年あすなろ書房)でふれている宮沢賢治の「狼森と笊森、盗森」の自然観に重なります。

(引用はじめ)

残念ながらこの本は絶版ですが、かこの絵をいもとようこ氏の絵に替えて出版された『きつねのきんた』(金の星社)版にかこさとしのあとがきがあり、この問題について記していますのでここで全文ご紹介します。

この文が書かれてから17年。取り戻すことができない自然破壊を続けてきた17年が過ぎてしまいました。今こそ、かこがこのあとがきに込めた願いを実現させなければならない時であると思いを新たにしています。

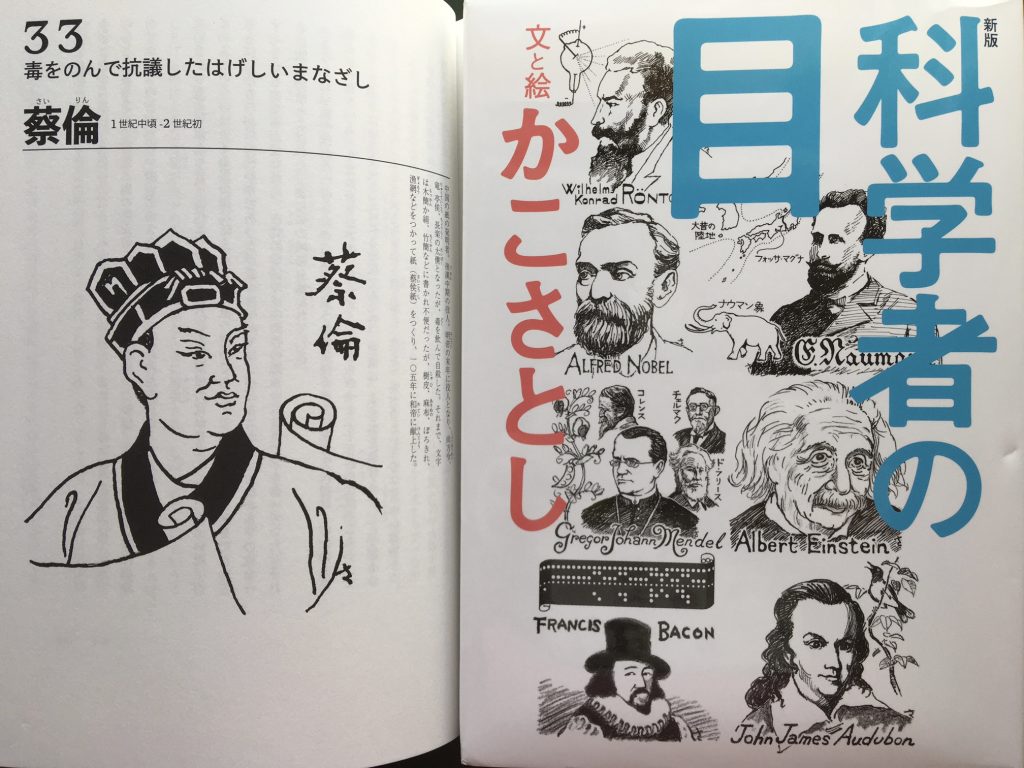

石、粘土版、木簡、皮など人間は様々のものに文字を書いてきました。電子機器に頼る現代の私たちですが、紙を手放すことはできません。紙を最初に作ったのは、中国の蔡倫と言われていますが、『新版 科学者の目』(2019年童心社)に紹介されているように「樹皮、麻布、ぼろきれ、魚網などを使って紙(蔡侯紙)をつくり、105年に和帝に献上した」そうです。

今までゴミと思われていた玉ねぎやじゃがいも、みかんの皮や茶殻など様々な野菜を使った紙なども誕生しています。

(引用はじめ)

紙を通してSDGsを考えるきっかけにもなりそうです。

ミラクルバナナ

尚、『新版 科学者の目』については2021年11月14日佐賀新聞「県立図書館のドンどん読書」コーナーで紹介。記事は以下でどうぞ。

科学者の目

ずいぶんセンセーショナルな題名ですが、内容もかなり、切り込んだものです。

現実にこのようなことが起きるはずはないのかもしれませんが、何故か、さもありなんと思ってしまいます。

あとがき

(引用はじめ)

このあとがきが書かれた頃の日本では、カラーテレビが複数台ある家庭が半数以上ありました。

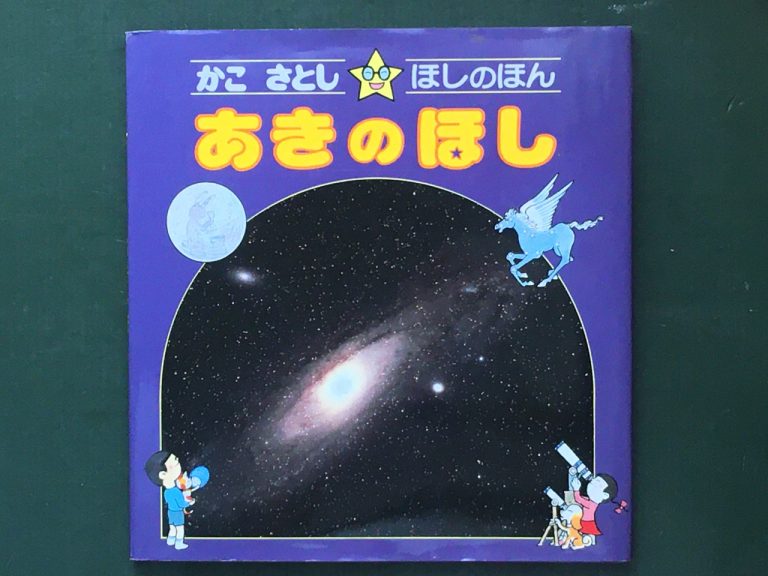

秋はお月見があって夜空を見上げる機会がふえますが、星を見るには月のない晴れた夜が最適です。美しいアンドロメダ星雲の表紙のこの本は、前扉には秋の星図、本文では月の写真、カシオペア座の見つけ方、アンドロメダ座やペルセウス座にまつわる物語もあります。

(引用はじめ)

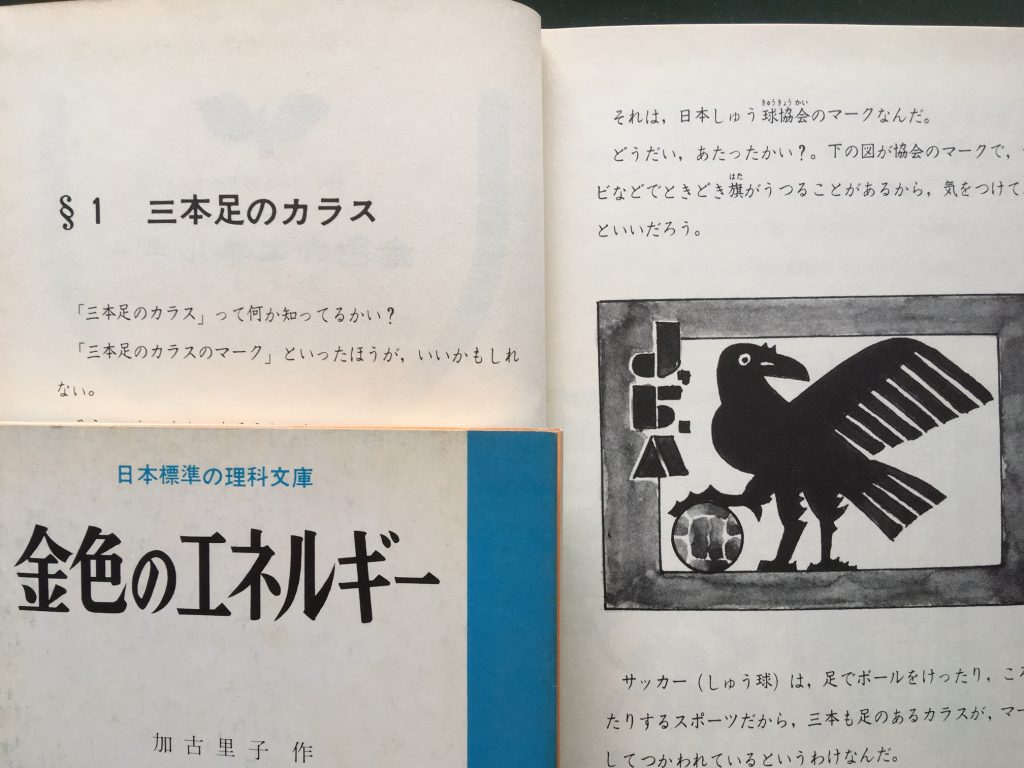

サッカーの試合で監督の先生に「もっとエネルギーを出せ!」と言われたことから、エネルギーとは何か、どんな形があるのか、形が変わってもエネルギーは無くならないこと、地球上のエネルギーのもとは太陽であることを、順を追って例をあげながら説明していく科学絵本で小学5年生の副教材として書かれたものなのです。

あとがき

(引用はじめ)

左上は、1972年発行のハードカバー、右上が1970年の初版。絵はかこではありません。

午前9:00〜9:29

『だるまちゃんとてんぐちゃん』(1967年福音館書店)の朗読が上記の予定で放送されます。お時間ありましたらどうぞお聞きください。

あとがき

(引用はじめ)

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る