あとがきから

新旧の暦と天体のうごき

神秘的な皆既月食があり、2月を迎えました。

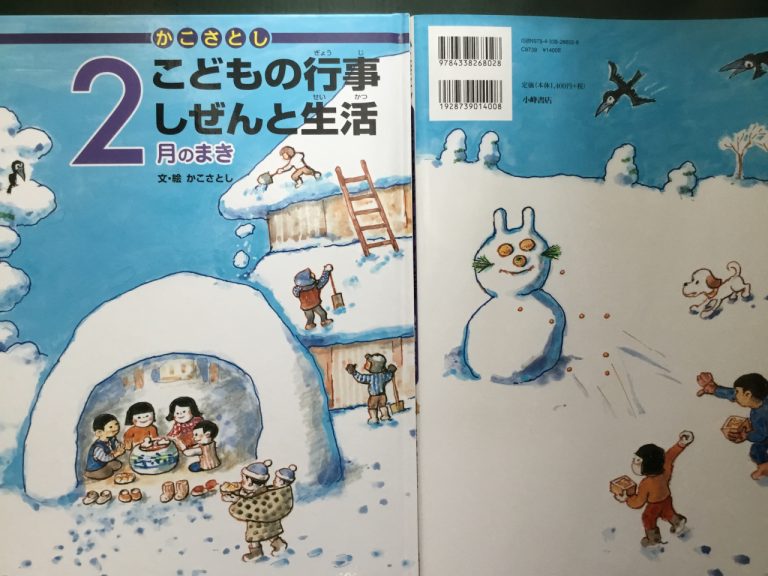

『こどもの行事 しぜんと生活2月のまき』裏表紙には、節分、豆まきのような様子が見られます。立春が来て日差しが増してはくるものの、かまくらに雪下ろしと雪国ではまだまだ厳しい寒さが続きます。

暦は現代の生活にもなくてはならないものです。その成り立ちは天体観測によるもので洋の東西を超えた人類の知恵の結集とも言えそうです。なぜ2月だけが短いのか、閏年はどうしてあるのかなど、是非本作でお読み下さい。

あとがきをご紹介します。

あとがき

(引用はじめ)

カレンダーや学校の行事など、みな太陽暦(新暦)なのに、各地の行事の中には、旧暦やひと月遅れで行われているものがあります。すべて新暦にすればいいのにという意見もあります。昔の人たちは、月の満ち欠けを用いて昼と夜の時間や四季の変化をたくみにはかり、間違いのないよう工夫をして、農耕や生活を実行していました。この旧暦と新暦の関係と違いを知る事は、太陽・地球・月の動きを正しく知る機会となります。むかしの暦などと思わずに、宇宙と人間の生活を考えるきっかけにしましょう。

(引用おわり

本文は縦書きで全ての漢字にふりがながありますが、ここでは省略しています。

一年中 生のトマトやキュウリが食べられ、冬であっても室内で水泳ができる暮らしの中で風物詩と呼べるような事柄は随分減ってしまいましたが、自然の恵みを想う時、四季のある日本では気候の変化やそれに伴う先人たちの工夫を感じ取ることは心身にとって大切なように思われます。

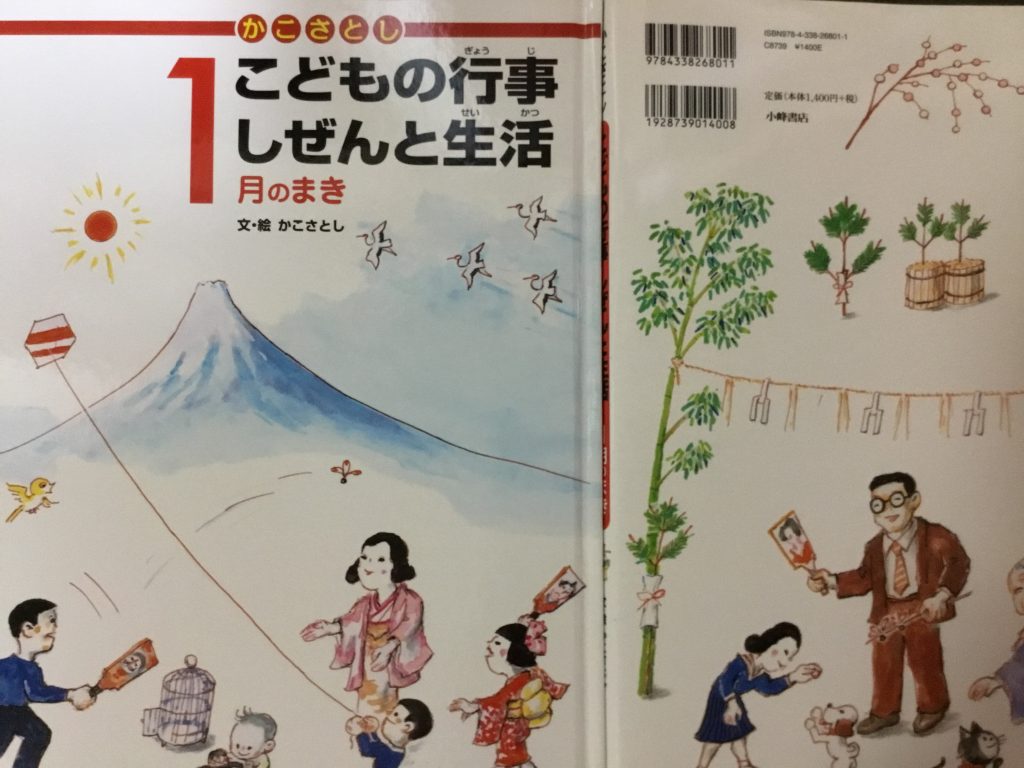

感傷的な懐かしさではなく、ほんの少し前まで先人たちが苦労してきた様々なことがらと関係していることも多々あります。そのような視点から、旧来のおまつりやしきたりに込められた願いをご紹介する絵本が『こどもの行事 しぜんと生活』です。その1月のまきのあとがきをご紹介します。

1月あとがき

むかしのひとの力や知恵や心のあつまり

(引用はじめ)むかしのひとの力や知恵や心のあつまり

1月は行事が特におおい月です。日本にすんでいた昔の人たちにとって、1月は1年間の農耕のはじまりの時で、田畑をまもってくださる歳神さまを迎えたり、そなえものをするなどの大事な行事があるので「正月」といったことを、はじめに述べました。

このように、日本の行事やならわしのうち、この本では、その理由と行事にこめられた人々の思いやかんがえもあきらかにして、次の時代に伝えるようにえらびました。むかしの人たちが持っていた力や知恵や心を総動員して、生活をささえようとしたことを、この1月の巻でしっていただきたいとおもいます。

(引用おわり)

なお、本文は縦書きで漢字には全てふりがながあります。

日本の行事には、古くから伝えられたもののほか、中国など海外から伝えられたものもあるため、いつ頃に伝えられたのかを示す年表が各巻末にあり、大人にとっても参考になります。また、1月の巻では「世界の国ぐにの新年の行事やあそび」も紹介しています。

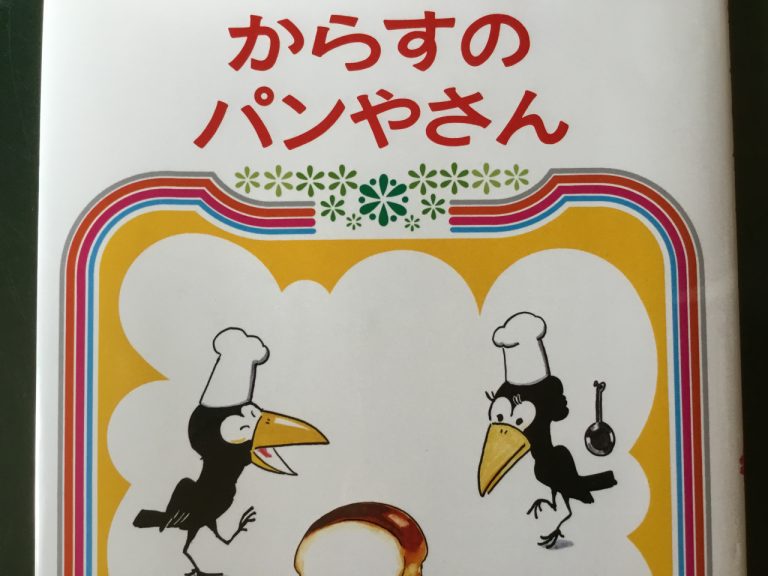

今更あとがきをご紹介するまでもないかもしれませんが、「だるまちゃん」と共にかこさとしの代名詞となっている本作のあとがきを記します。ちょうど今から45年前に書かれたものです。

あとがき かこさとし

(引用はじめ)

私は今までに、烏を主題にした作品をいくつか作ってきました。その中で、この話の底本になったのは、1951年3月、私の先輩にあたる方の結婚のお祝いにまとめた手作りの絵本で、その後の子ども会の中で仕上げられていったものです。「からすのおはなし」「からすの紙芝居」として喜んでもらってきた二十数年の間、この作品に関して、わたし一人の胸の中に秘めてきたことがあります。こんど本になってさらに多くの方々に見てもらえるようになった機会に、そのことーーーつまり、大きな影響と示唆を与えられたもう一つの芸術作品について述べたいと思います。

舞踊に関心をお持ちの方なら、きっと知っておられると思いますが、ロシアに、モイセーエフ舞踏団というのがあります。数多くの上演内容と伝統をもつ、優れた舞踏団ですが、その演目のひとつに組曲「パルチザン」と言うのがあります。長途につかれ馬上に眠りながらの行進、索敵、斥候、待ちぶせ、銃撃戦、味方の負傷、突撃、勝利、そしてまた次の敵を求めて荒野に消えていくパルチザンの情景が、詩情豊かに息もつかせぬ民族舞踊でつづられた作品でした。私はそのみごとな内容に、芸術的な香気にうたいあげたすばらしい演出よりも、そこに登場する兵士・農民・労働者・老若男女の一人ひとりの人物描写が、こころにくいまでに人間的なふくらみとこまかさで舞踏的にえがきつくされていることに、ひどく心をうたれました。

個々の生きた人物描写と全体への総合化の大事なことを、私はモイセーエフから学び、さて、からすのの一羽一羽に試みてみたのがこの作品です。どうかそんなわけですので、もう一度カラスたちの表情を見て笑ってください。

(引用おわり)

本文は縦書きで、ほとんどの漢字にふりがながありますが、ここでは省略しています。

かこさとしの展示会では、必ずこの作品のどこかの場面が展示されますが、表紙、裏表紙、扉、そして見返しを含めた全点が展示されたことは今までにありません。2018年1月27日から2月6日まで開催の「たかさき絵本フェスティバル」では初めてこれら全てをご覧頂けます。また、数点ですが下絵も展示いたします。本とは違い文字のない画面でじっくり、からすの個性あふれる表情をお楽しみください。

45年前に出版された『どろぼうがっこう』の面白さは、語るより読んでいただくのが一番です。著者にとっては、ある意味衝撃的なかけがえのないものですが、読者の皆様にとっても、きっと思い出や逸話に事欠かないことでしょう。

「たかさき絵本フェスティバル」(2018年1月27日から2月6日)では、表紙、裏表紙、全場面を展示します。初日のトークイベントではどんな裏話が飛び出すことになるのかお楽しみに。

あとがきをどうぞ。

あとがき かこさとし

(引用はじめ)

今、手もとに残っているこの作品の原作は、13年前に他に紙がなかったわけではないのに、私の論文の下書きの裏に、黒と黄色の2色で乱暴に走り書きした紙芝居でした。当時の私は、「子どもたちに与えるものは、子どもたちだから最高ですぐれた水準のものであるべきだ」という主張をいだいていました。しかし、極度に時間のない毎日を送っていた上、ちょうど学位審査があったので、一種の笑劇(ファース)としてまとめたこの作品を、こんな乱暴な絵によって子供たちに見せることになったのを、残念に思っていたのです。

ところが、私のこんな恐れを裏切って、子ども会で見せた最初から、この紙芝居は圧倒的に子供たちに迎えられました。単色に近い彩色の、しかもぐっさんも構図もいい加減なこの紙芝居を、何か事あるごとに子供たちは"見せて"とねだり"演じろ"とせまりました。

何度となく、そのアンコールにこたえながら、私はかれらが表面上のきらびやかなケバケバしさや豪華さにひれるのではなく、盛り込まれた内容の高い面白さを求めているのだということを、子どもたちに教えられたのです。

その当時の子どもたちに教えられたことを思い返し、当時の後悔をくり返さないよう注意しながらまとめてみたのが、この「どろぼうがっこう」です。十三年たった当時の子どもたちや、十三年後の今の子どもたちが、どうこの本を迎えてくれるでしょうか。

わたしのおそれとはずかしさは、まだまだつきないようです。

(引用おわり)

尚、本文は縦書き、漢字には、ほぼふりがながついています。

2018年1月27日から2月6日に開催される「たかさき絵本フェスティバル」はご案内のようにかこさとしの展示会史上、その会場規模、出展画数、購入できる著作の幅、ゲストの多彩さなど、何れをとってもこれまでに類のないものです。一人の著者のみの展示というのも、このフェスティバルでは異例のことだそうです。

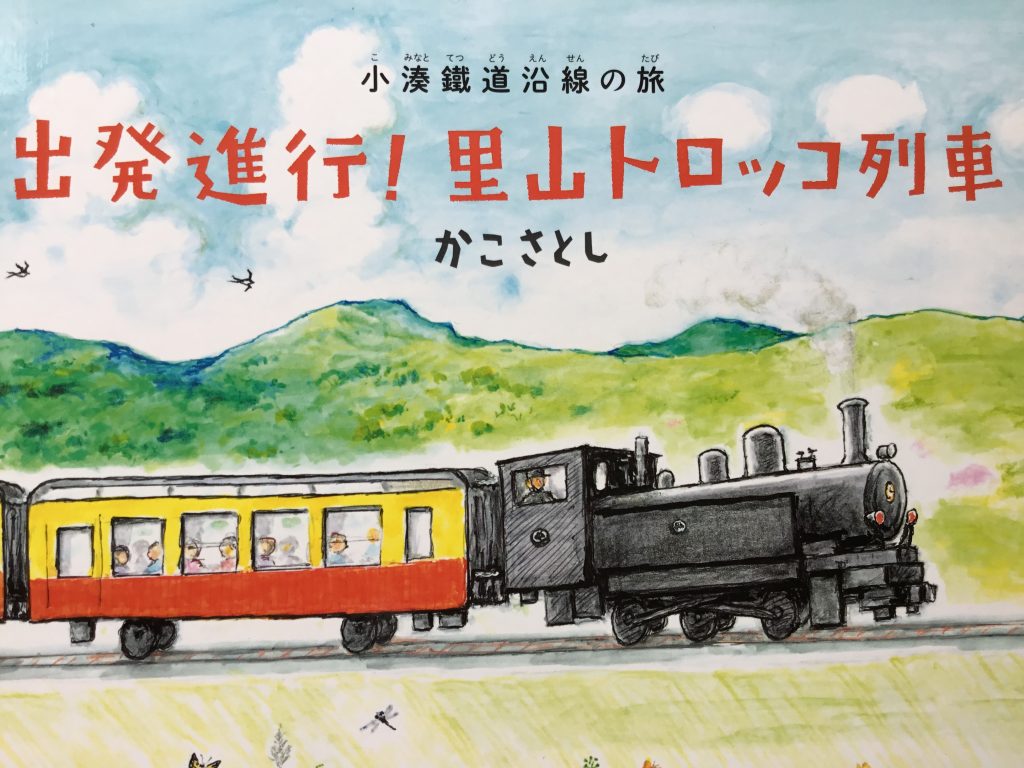

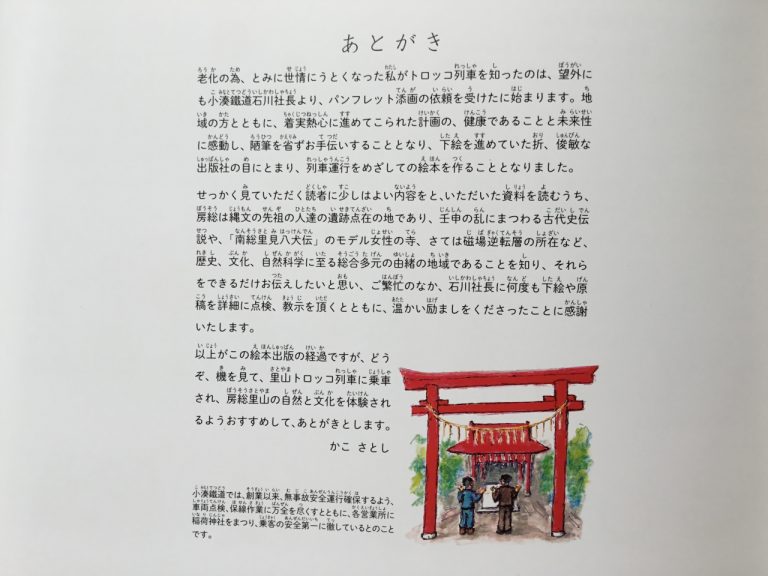

中でも、一冊の本の全ページの画をしかも4冊分展示することは注目に値します。特に『小湊鐵道沿線の旅 出発進行! 里山トロッコ列車』は、原画ならびに下絵も全ページ分、かこさとしの手書き解説を含めて展示致します。2016年、かこさとし卒寿の作品を是非まじかでじっくりご覧いただけたら幸いです。あとがきをご紹介しましょう。

あとがき

(引用はじめ)

老化の為、とみに世情にうとくなった私がトロッコ列車を知ったのは、望外にも小湊鐵道石川社長より、パンフレット添画の依頼を受けたに始まります。地域の方とともに、着実熱心に進めてこられた計画の、健康であることと未来性に感動し、陋筆を省みずお手伝いすることとなり、下絵を進めていたおり、俊敏な出版社の目に留まり、列車運行を目指しての絵本を作ることになりました。

せっかく見ていただく読者には読者に少しは良い内容をと、いただいた資料を読むうち、房総は縄文人の先祖の人たちの遺跡点在の地であり、壬申の乱にまつわる古代史伝説や、「南総里見八犬伝」のモデル女性の寺、さては磁場逆転層の所在など、歴史、文化、自然科学に至る総合多元の由緒の地域であることを知り、それらをできるだけお伝えしたいと思い、ご繁忙の中、石川社長に何度も下絵や原稿を詳細に点検、教示をいただくとともに、温かい励ましをくださったことに感謝いたします。

以上がこの絵本出版の経過ですが、どうぞ、機を見て、里山トロッコ列車に乗車され、房総里山の自然と文化を体験されるようお勧めして、あとがきとします。

かこさとし

(引用おわり)

尚、本文の漢字には全てふりがながありますが、ここでは省略しています。

上は本作あとがきのページ。

尚、展示会情報にもあるように1月27日には、小湊鐵道石川社長、この本の編集者、偕成社・千葉美香氏と加古総合研究所の鈴木万里の三人が展示会場の絵の前で語るトークイベント「かこさとしの仕事を語る」が開催されます。

年越しそばの準備で大忙しかもしれない『からすのそばやさん』(2014年偕成社)。そのあとがきをご紹介します。

あとがき かこさとし

(引用はじめ)

日本にはいろいろな昔話や民話が伝えられています。そのなかの食べ物にまつわるお話には、そばやそうめんなどがよく出てきます。それは、良い耕作地のない山間でくらしていた昔の人たちが、よほどのお祝いや正月でないと、米の飯などをたべることがなくて、ふつうは、雑穀や草木の実を混ぜたものをたべていたので、それを食べやすくするため、めんの形にするなどのくふうをしていたあらわれなのでしょう。

今、世界の各地ではいろいろなめん類が作られ、とくに子どもたちの好きな食べものとなっているので、からすのオモチくんにめん類の店を手伝ってもらうことにしたわけです。

どうぞ、そうした昔や今のことを、つるつるおもいながら楽しんでください。

(引用おわり)

本文は縦書き、漢字には全てふりがながついています。

空気が澄んで星空を見上げるには良い季節になりました。星空を仰ぎながらの年越しはいかがでしょうか。『ふゆのほし』(1985年偕成社)のあとがきをご紹介します。

あとがき

(引用はじめ)

わたしが小学2年の子どもだったとき、あんなにたくさんちらばっている星の場所や名や形を覚えることは、とてもむつかしいことだと思っていました、ところが、近くに星の好きなノッポの中学生がいて、なんでも知っているので、びっくりしました。そのうえ、冬でも物干し台にでて夜遅くまで星を見ていて、とてもえらいお兄ちゃんだなあと思っていました。

ちいさい子どもにもすぐわかって、やさしくておもしろくて、いい星の本をつくりたいと思いたってから、とうとう7回目の冬がすぎてしまいました、写真をとってくださった藤井旭さんと、そのむかしのノッポの中学生を思いながら、この星の本をおくります。

(引用おわり)

尚、本文の漢字には全てかながふってあります。

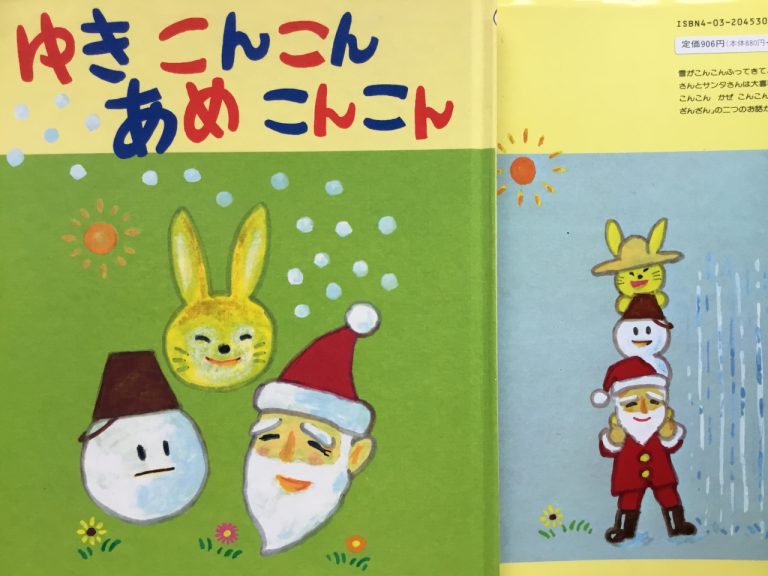

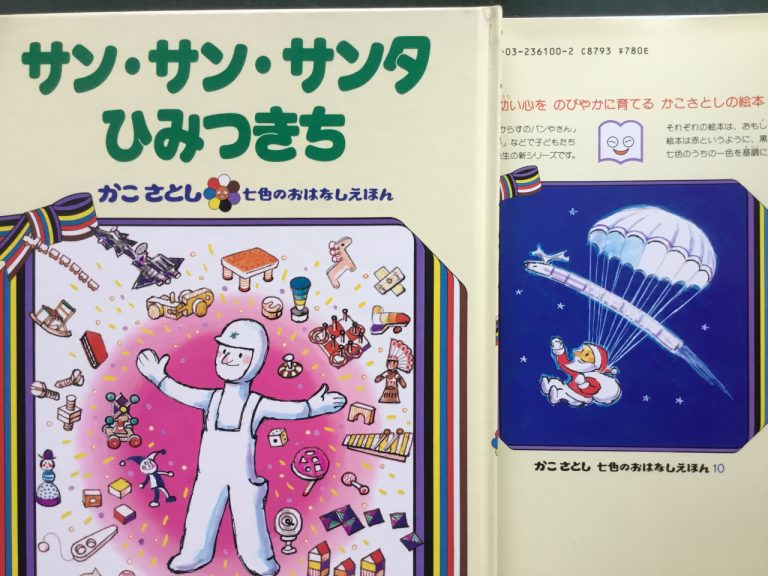

サンタクロースが登場する絵本ー1ーでご紹介した『サン・サン・サンタひみつきち』の翌年に出版された絵本『ゆきこんこん あめこんこん』(1987年偕成社)にもサンタクロースが登場します。

左側が表紙、右側が裏表紙です。観察力の鋭い方はなぜ太陽が出ているのだろうと思われたことでしょう。実はこの本は2部構成になっていて第1部は「ゆきこんこん かぜこんこん 」第2部は「ひがさんさん あめざんざん」です。このような構成になった理由は、あとがきに説明がありますのでご紹介しましょう。

あとがき かこさとし

(引用はじめ)

この絵本は、2人の作者による二部作から成り立っています。(1)「ゆき こんこん かぜ こんこん」は、なかじま まりが幼稚園のとき、紙芝居コンクールに応募したもので、入選した紙芝居を、絵本の形に構成しました。(2)「ひが さんさん あめざんざん」は、かこさとしが(1)の続編として作ったものです。

子供たちが知っている親しい主人公たちが、野山や風雪や太陽の光の中で、自然につつまれ、のびやかに生活する喜びを、このニ部作で伝えられたらと考えています。

(引用おわり)

本文は縦書きで全ての漢字にふりがながありますが、ここでは省略しています。

サンタクロースがいるのか、どうか?これはお子さんにとっては大問題です。疑問を投げかけられた大人にとってもこの問いに答えるには思案がいるものです。この永遠の謎に対して歴史に残る名文を書いた記者さんのようにはいかないまでも、なんとか夢をこわさずこたえたい、そんな時に役に立つかもしれない絵本が『サン・サン・サンタ ひみつきち』(1986年偕成社) です。

この本によると今のサンタはソリではなく、もっと現代的なもので世界中にプレゼントを届けるのです。そのプレゼントは秘密の工場でつくられているのですが、(秘密基地なのに見返しには地図があります!)その工場ときたら、おもちゃ、オモチャの大集合。かこさとしが描くのですからその数と種類は半端なく期待を裏切りません。

『サン・サン・サンタ ひみつきち』のあとがきをご紹介しましょう。

あとがき かこさとし

(引用はじめ)

キリスト教徒の少ない日本の子でも、クリスマスはとても楽しい待ち遠しい日となっています。特に、それはサンタの存在によって、鮮やかに、そして、快く印象づけられています。しかも、その事は地球の北の冬、氷雪や厳しい寒さと強く結びついています。それゆえでしょうか、全世界からサンタ宛の手紙に、北欧フィンランドの郵便局が返事を送り続け、子どもたちの夢にこたえています。

もちろん、夏である南半球の子どもたちも、サンタの来訪を待ちわびています。何世紀も前から伝えられているように、たった1日で地球のすみずみの各家庭を、いっせいに訪れることができる不思議なサンタの謎と、その秘密の全部を、すっかり明らかにしたのが、この本です。どうぞ、まだ知らない子どもさんがいたら、そっと、この本を渡してあげてください。

(引用おわり)

なお、本文は縦書き、漢字には全てふりがながありますが、ここでは省略しています。

下はあとがきに添えられている絵。サンタからのプレゼントに喜んでいます。

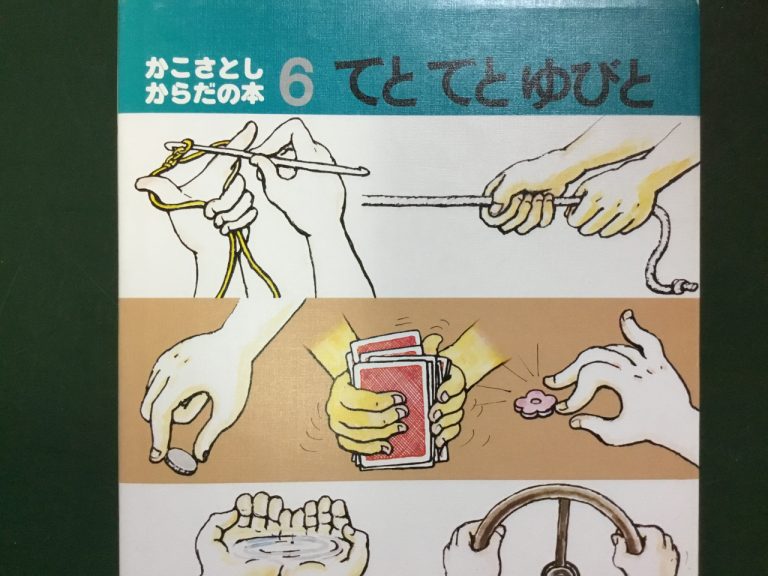

冬になると編み物をしたりお子さんたちの間では、あやとりが流行ったりします。指についての絵本、『かこさとしからだの本6 てとてとゆびと』(1977年童心社)をご紹介します。

この本は、指の名前から始まり、指を使ってできる様々な動作、人間の進化と指の関係、手偏のつく漢字まで、指にまつわることを様々な視点から分かりやすく伝える絵本です。指を使うこと、使えることの大切さが自然に理解できるようになります。

あとがきは以下の通りです。

(引用はじめ)

この頃は、日曜大工とか"ドウ・イット・ヨア・セルフ"か言って大人の方々が、さかんに手作りを楽しんでいらっしゃいます。結構なことです。

しかし、おとな以上に手を動かすことが、子どもには大切で必要です。

けれども、それは、なんでもかんでも手を動かすことが、器用になればよい、わき目をふらず動かしていればよというのではありません。

考える、工夫する、思案するーーーそうした大脳の働きを誘い、対応しているからこそ大切で大事なのだということをくみとってていただきたいのが、私の願いです。

(引用おわり)

あとがき冒頭のカタカナ部分は"Do it yourself."の事です。

上の絵は前扉で、こういった手遊びも子どもの成長にとって必要なものだと気付かされます。

2017年12月10日まで開催の「だるまちゃんとあそぼ!かこさとし作品展」(藤沢市民ギャラリー)でこの本の表紙にもなっている場面を展示しています。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る