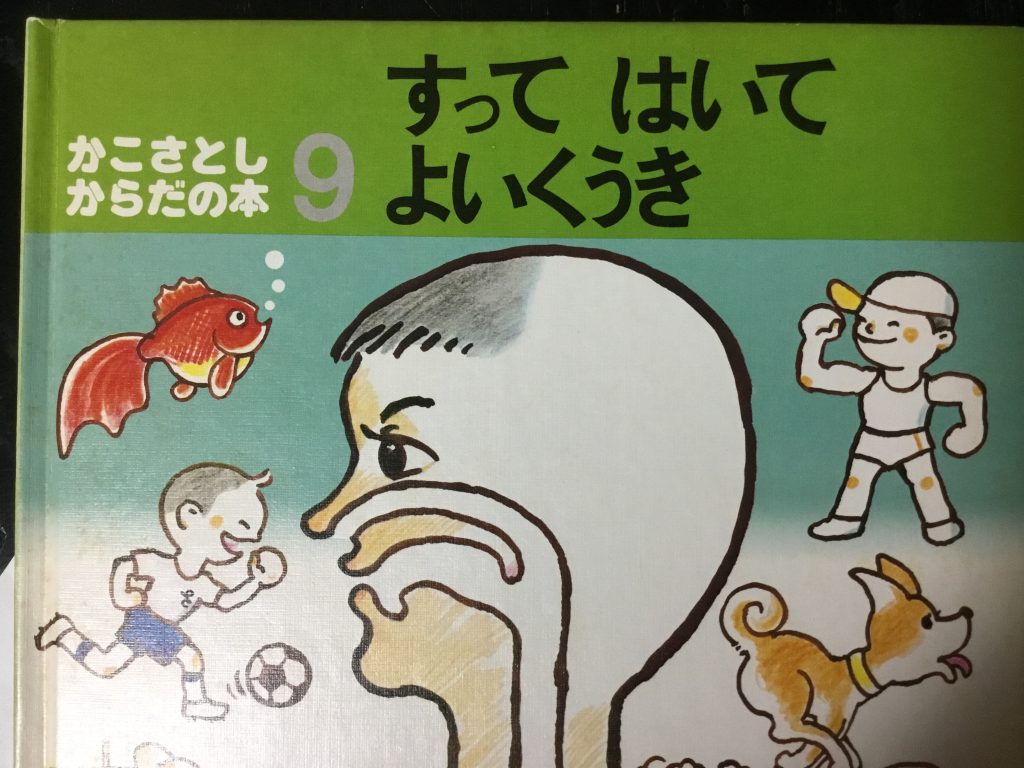

あとがきから

今から40年前に描かれた絵本です。当時の日本では公共の場での禁煙どころか、禁煙という発想がまだまだありませんでした。最近は受動喫煙に関しての認識も広がりましたが、大気汚染など地球規模で考える必要のある問題が残されているように思えます。

あとがきをご紹介します。

あとがき

(引用はじめ)

人間は、自分の有利になることや益することに貪欲であり、不利で悪くなることには決して手を出さないものだーーーと思いがちですが、それには「目先だけの」とか「感覚的に」とかを付け加える必要があるようです。

自分の子には決して悪いことや不利になることをしないはずの両親のなんと70%が、同室でタバコを吸っておられる例が、このことにあてはまります。

その上、「ずーっと赤ん坊の時からすってますけど、何ともございませんよ。」というお母さんなどいらっしゃるものですから、もっと次元の高い指導やしつけは、もっと「目先だけ」、「感覚的な」程度に止まっているのではと疑わしくなるわけです。

ともかく、今や空気は、残念にも高価で貴重なものとなりつつあるのは事実のようです。困ったことです。

(引用おわり)

尚、かこさとし・からだのほんシリーズ10巻のうちの第2巻『たべもののたび』は越前市絵本館で展示中ですが、2017年11月12日までとなります。どうか、お見逃しなく。

地中に住む虫といったら何が思い浮かぶでしょうか。

アリ、ミミズ、セミの幼虫。。。オケラの姿は、見かけなくなりましたが、絵本館のある越前市は豊かな自然が残り、田んぼにはオケラもいるそうです。

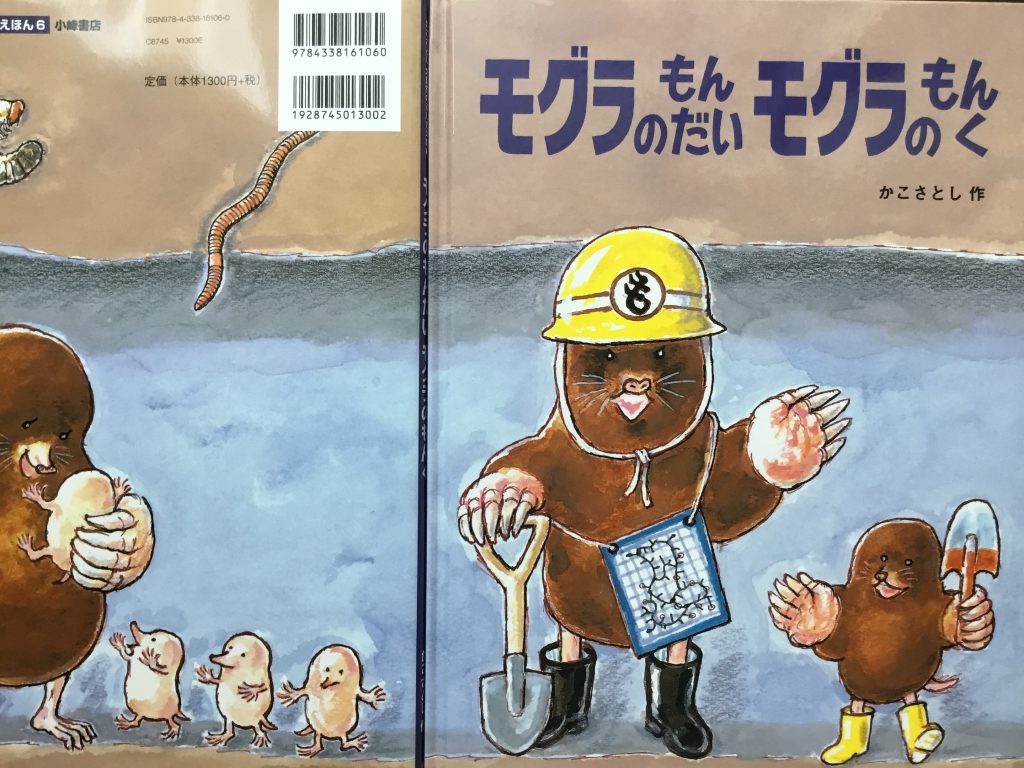

地中に住む一番大きな動物、モグラについての本『モグラのもんだい モグラのもんく』のあとがきをご紹介しましょう。

(引用はじめ)

小川が庭の西と南に流れている北陸の小さな家で、私は生まれました。幼児時代、この庭にできる土の小山が、モグラくんを知った最初でした。

戦争中の中学生時代、学校農場で作業していた時、たい肥の中にモグラくんの巣をみつけました。はだかの子を生物好きの友人が、ポケットにおしこんで、ニコニコしていたのを覚えています。

それ以来、ずいぶんモグラくんとはご無沙汰していたわけですが、今回ゆっくり接することができ、とても懐かしい、そして少し悲しい気がしていることろです。

終わりに、富山大学教育学部の横畑泰志先生から専門的なご教示と懇厚なご示唆を得たことをご報告し、御礼といたします。

(引用おわり)

あとがきにある「少し悲しい気がしている」とはどういうことでしょうか。

モグラがいるということはかなり豊かな土壌があることの証拠だとこの本でわかりますが、田んぼの世話をしている方によると、モグラが畦に横穴を掘ると水が抜けてしまい困るので厄介もの扱いされ、モグラやミミズなどを活用する手間のかかる有機的な農業ではなく農薬や化学肥料に頼るようになってしまっています。

ユネスコは2015年を「国際土壌年」とし、人類にとって不可欠な土壌が失われている危機を訴えました。かつて土壌改良剤の研究に携わっていたかこさとしは、この土壌の問題に強い危機感を持って執筆にあたったようです。『大地のめぐみ 土の力大作戦』(2003年小峰書店)も同様の意図で作成されました。

ところで、小学校4年生の国語の教科書(光村図書)下では、「生き物のなぞにせまりましょう」という項目で、本作を紹介しています。

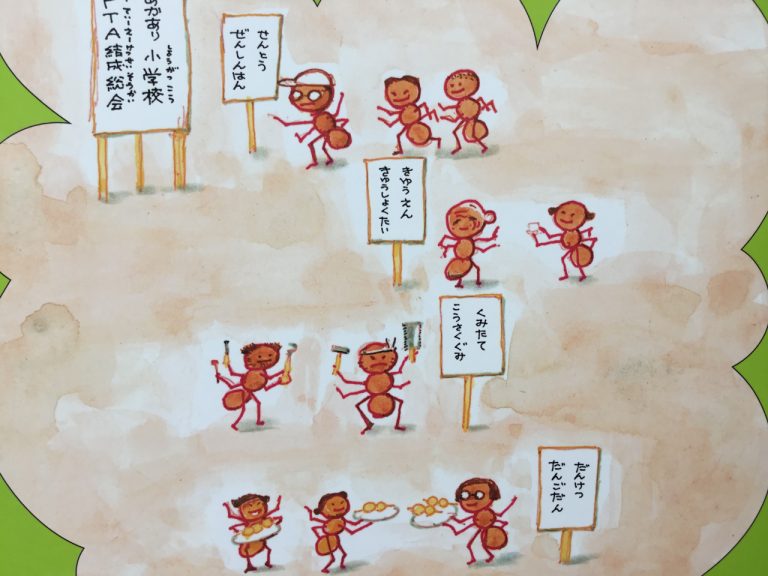

日本では話題になることがなかったヒアリがニュースになったのは、絵本館でゴールデンウイークに4周年イベント『あかいありとくろいあり』(1973年偕成社)のストーリーオリエンテーリングをした直後でした。

子どもにとって身近なアリにも注意を払わなければならなくなってしまい自然環境の変化を痛感しています。

2014年に出版されたその続編『あかいありのぼうけんえんそく』(偕成社)」のあとがきをご紹介します。

(引用はじめ)

前作で『あかいありとくろいあり』でなっちゃんぺっちゃん姉妹の春のあかあり小学校の様子をお知らせしましたが、その続編のこの作は、秋の遠足のお話です。実はかつて私は『あかりちゃんのやまのぼり』という絵本を作ったことがあります。それらはみな、当時の私が世話をしていた子ども会の中で、原型が生まれたものです。実際の子ども会では登山はしませんでしたが、時々、子供たちをやや遠い丘陵や林間に連れ出し、その間の出来事や親御さんとの接触が私のとても良い刺激になりました。

戦前の小学校の父兄会が戦後PTAに変わり、形式化したその様子のことが時折新聞種なんかになっていたので、この作にはあえて、あかあり小学校のPTAの活動の一端を添加したわけです。以来六十年、日本のあかいありたちはいまだに健在で、私の庭にも楽しい行列を作ってくれています。

(引用おわり)

作者のことば

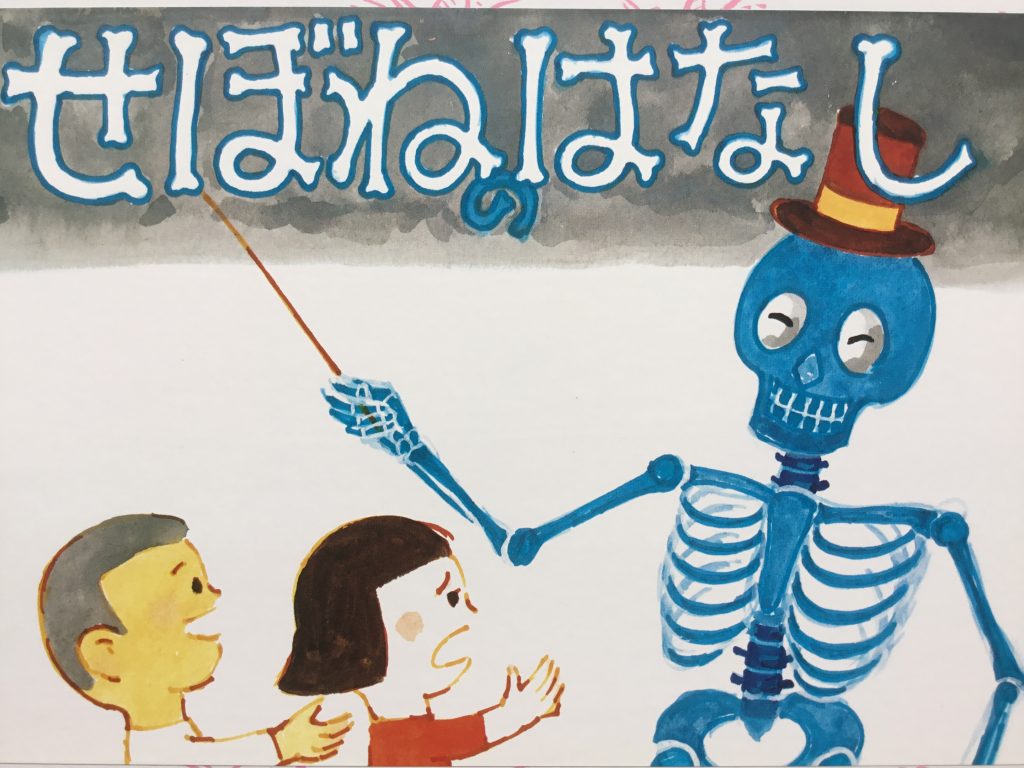

ガイコツを見ると怖くて仕方がなかった子どもの頃を思い出します。この作品は絵本ではなく紙芝居で、あとがきにかえ「作者のことば」がありますのでご紹介します。

(引用はじめ)

私たちのまわりには、いろいろな生物がいますが、大きく分けると背骨のない無脊椎動物と、背骨のある脊椎動物となります。それは生物の進化の、38億年だの跡を示し、その時代の環境下で生きるための、それぞれの祖先の名残だそうです。人間もそうした背骨のある生き物の1種ですから、その背骨がどんな役割をしていて、内臓や筋力を守り、それらと共に体をつくり、複雑な動きや運動を支えていることをこの紙芝居で教えてあげてください。

そしてそれぞれに子の発達や体質に合った練習や遊びよって「背骨のある体」を正しい姿勢に保ち、巧みに使えるよう、せっかく食物や住まいがよい時代になったのですから、ぜひはげまし導いていただくよう、期待をしています。

かこさとし

(引用おわり)

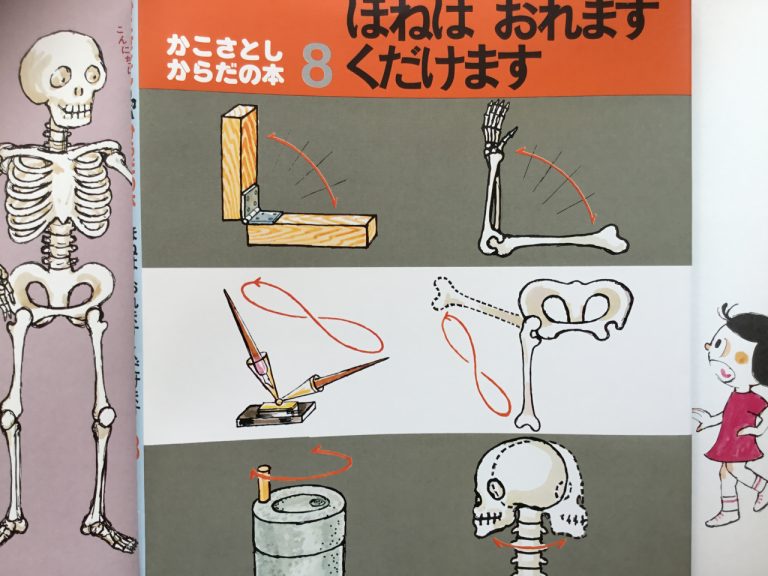

骨に興味を持っていただける絵本としては、低年齢のかた向け『ほねはおれます くだけます』(1977年童心社・下の写真)があります。

また、展示会情報にありますように福井県ふるさと文学館では2017年7月15日から9月18日まで「医と文学 -杉田玄白から かこさとし、山崎光夫まで-」を開催。『ほねはおれますくだけます』の複製原画や『人間』(1995年福音館書店)の人体血管図などを「解体新書」と合わせてご覧いただけます。一番身近な自然である自分の身体に目を向けてみてはいかがでしょうか。

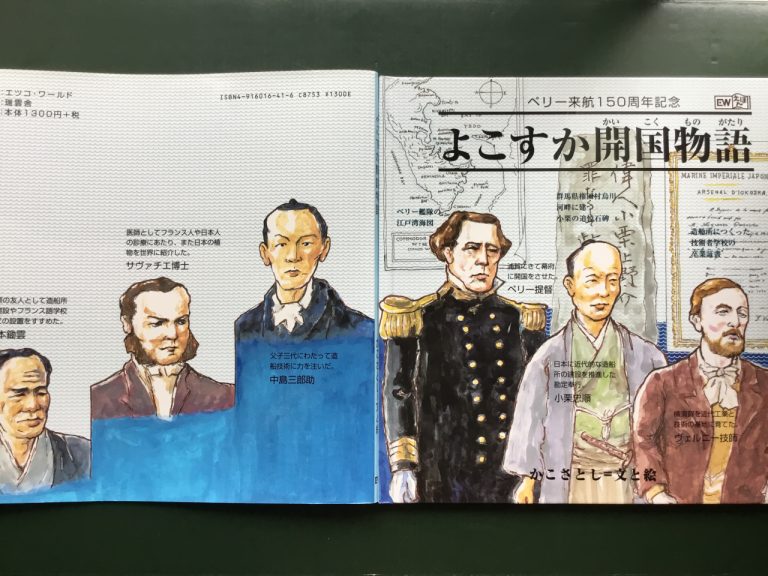

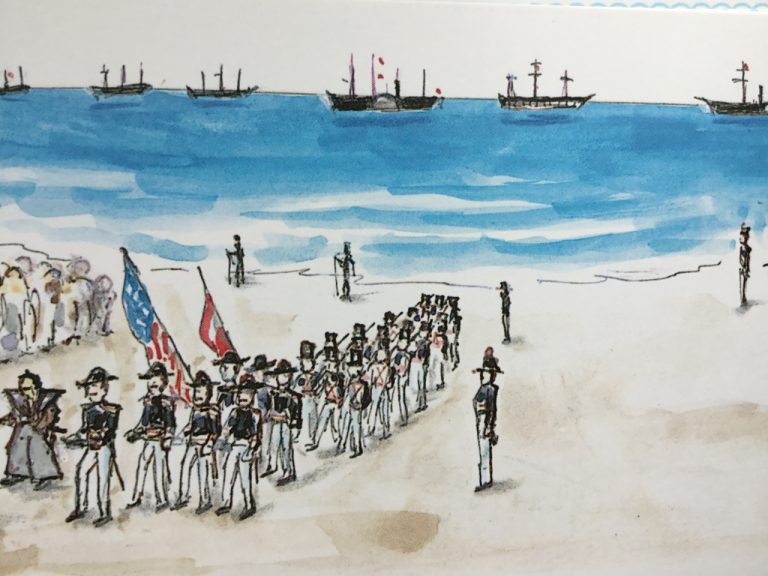

葛飾北斎が「富嶽三十六景」を制作していた頃のこと、1827年江戸で小栗忠順が、10年後ヴェルニーがフランスで生まれました。1853年7月8日(嘉永6年6月3日)アメリカの軍艦4隻を率いるペリー提督が来航。この三人は神奈川県横須賀を舞台に鎖国から開国という怒涛のような時代に相見え生きることとなりました。

(下は表紙。右からヴェルニー、小栗、ペリー)

勘定奉行として日本の将来を考え近代的造船所の建設を推進した小栗は、1868年薩長軍に倒されます。造船所建設によって横須賀を近代工業技術の基地に育てたヴェルニーとともにその功績は忘れてはならないものです。彼らを支え、ともに協力した数々の人々についても知ることができる歴史物語であり、その生き様に圧倒されます。

あとがき 加古里子(かこさとし)

(引用はじめ)

この本に描いたのは、徳川幕府の末期から明治の初めにかけての激しく動いた時代です。鎖国から開国、国内の対立と戦争、社会の乱れと生活の不安など、当時の人々の苦難を思い、たびたび絵をかく手がとどこおりました。

そうした厳しい中、さらに難しい立場に出会いながら、自分の道をそれぞれ貫いた先人の立派な行いから、人間はどう考え、力を使い、行動しなければならないかを、この絵本を通じて、ぜひ学んでほしいと願っています。

(引用おわり)

尚、2017年7月15日ペリー公園(横須賀市久里浜)で「水師提督ペリー上陸記念式典」が行われインターネットでも生中継されるとのことです。

下は本作、ペリー神奈川上陸のようす(一部)

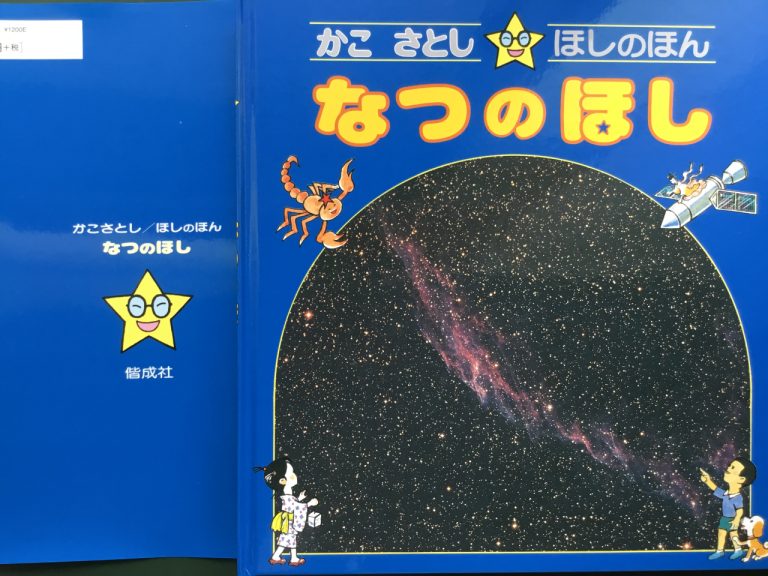

4冊シリーズのかこさとし ほしのほんの中から「なつのほし」(1985年 偕成社)をご紹介します。

七夕、天の川、さそり座、アンタレスと星に詳しくなくても聞いたことがある事柄がわかりやすく説明されています。夏の星座や流星の見つけ方についても、綺麗な写真と楽しい絵がたくさんでお子さんたちにも親しんでいただける絵本です。この本片手に夏の夜空をお楽しみください。

この本の22-23ページいっぱいにえがかれている銀河の絵は2017年8月28日まで越前市絵本館で展示中です。

あとがきには次のように記されています。(全ての漢字にふりがながありますがここでは省略します)

あとがき

(引用はじめ)

星の世界の美しいことや、宇宙のすがたのすばらしいことをお知らせしたいと思っていましたが、なかなかできませんでした。今度、藤井旭さんのすばらしい写真によって、みなさんがたに、ようやく"星の本"を届けることができるようになりました。みなさんといっしょに、藤井さんにお礼を申し上げます。

そして、星がすきになったら、藤井さんや、そのほかの先生がたの書いた"星の本"をしらべたり、たっぷり星をながめたりしてください。

(引用おわり)

人の生きがい 子の願い

上記の副題にあるように、この本は子どもへの応援であるとともに大人に向けて子どもの代弁をするような部分もあります。前扉にある「かこさとしから大人の人へ」と題する文をご紹介します。

ただしく うつくしいものを愛し思慕する子を

(引用はじめ)

法律、道徳、教訓といった事を大人は子どもに教えたがります。ともすれば一方的な見方であったり都合のよい所だけを強調したりして、それを受ける子どもにとってはウルさくて、イヤなものの一つでした。

しかし、本来は私たちの先祖や先覚者の悲痛な体験や貴重な知恵のかたまりであって人生をこれから歩む後輩にとっては灯といってもよい宝が多く含まれているものです。

たとえば、「正直の頭に神宿る」という一方で「嘘も方便」ということわざは、人間という生物の生活では、状況や条件によって二面性や矛盾した事に出会うものであることを教えてくれます。型にはまった法律や道理に子どもを押し込むのではなく自らが内に持つ力をより高いものへ、正しく美しいものへ柔軟に個性に応じ、楽しみながら伸ばすよう、そしてルソーやエーリッヒなどの先輩を敬慕する子が出てくれることを信じて、この巻をまとめました。

(引用おわり)

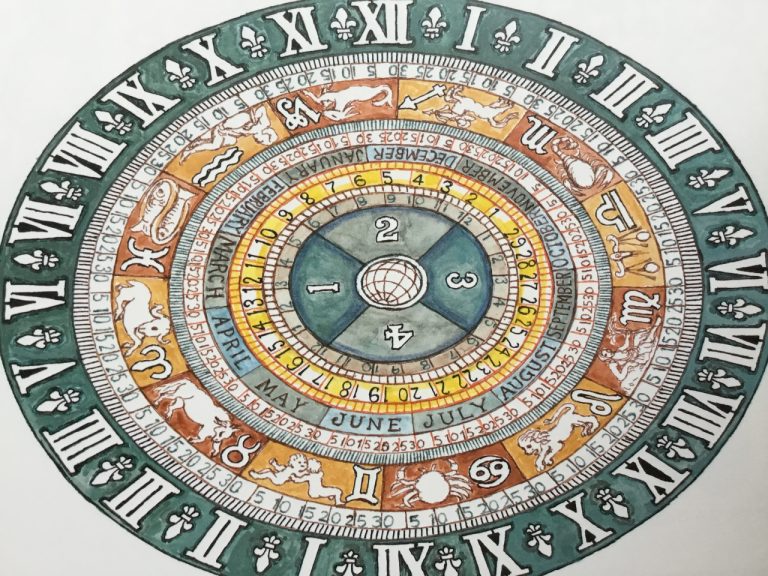

最初の見開きは、絵本館の[こども行事カレンダー]としてこぼれ話でご紹介した40もの国や地域の言葉での「こんにちは」の挨拶から始まります。多くある苗字のこと、痛いときのおまじない、怖いときのお祈り、嘘つきの見分けかたや正直者の見つけ方、SOSを例にモールス符号とその覚え方、暦のいろいろなどが続きます。(上は年、月、日、時間、分、秒を全て表す機械の絵)

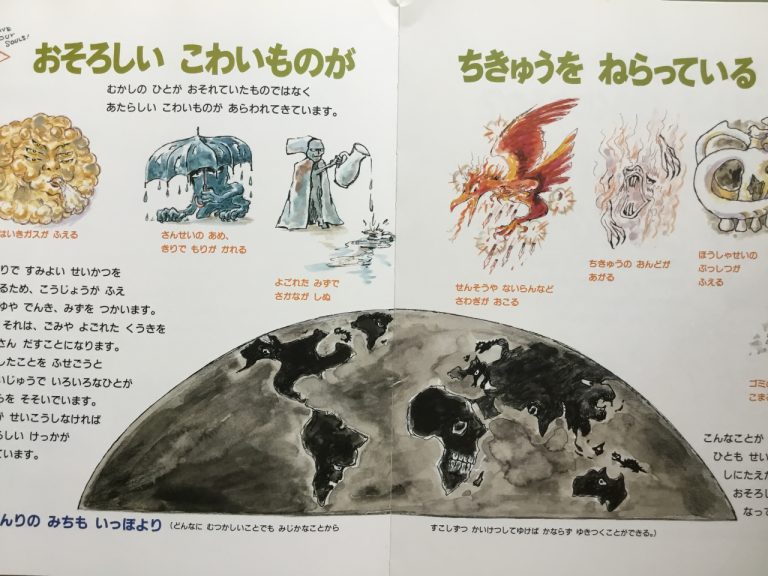

さらに地球の環境を蝕む恐ろしいものや人口爆発、子どもの労働など社会の問題にも目を向けます。

[こうふくはどこに?どうすればこうふくになるの?][なぜいきるか どうしていきるか いかにしていきるか][なぜがっこうへいくの? がっこうでなにをするのか?][ひとにとってなにがだいじか][だいじなことをみぬくちから]⋯こういった問いかけに対する返答の言葉には説得力があります。

そして最後のページには宇宙船に乗り込んだ子どもたちの絵とともに、加古からの力のこもったエール[しんろをただしく だいせいうんをこえてゆけ!]で結ばれています。

そのメッセージに至った心境をあとがきで綴っていますのでご紹介します。

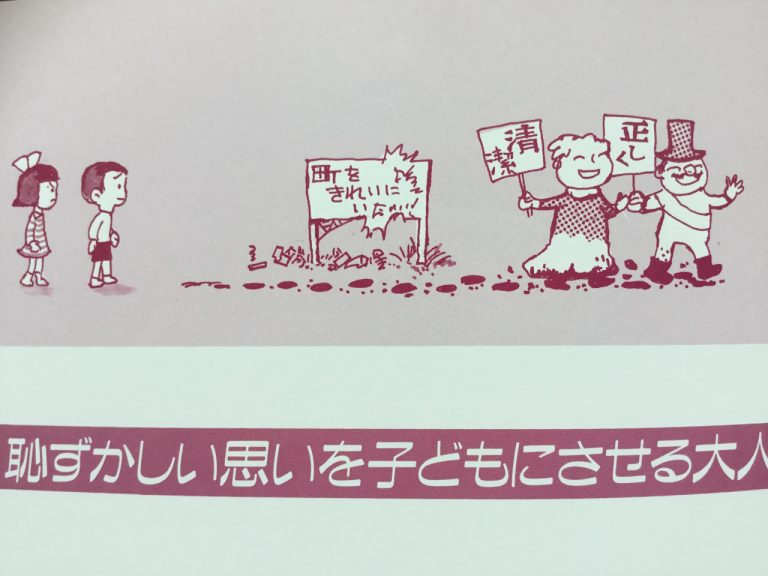

恥ずかしい思いを子どもにさせる大人

(引用はじめ)

北陸の辺地から東京に移住転校した小2の時、そこの校長が遊俚の恥行で捕まるろいう事件があった。その実態は不明だったが、「恥ずべき場恥ずべき行為」が大体どんなもにかは察知できた。なさけない学校に移ったものだと思いつつ、校長不在に教頭代理の式や運動会など半年も経過したが、一言もこの事については教師から説明がなかった。日頃口を開ければ終身・道徳づくめで忠義孝行や正義をといているのに、小1はじめ全校生徒関心を持ち、他校生に肩身の狭い思いをしているのに、適切な釈明も指導も激励もなかったのである、大人の、教育の敗北であった。近頃政治家などをめぐって種々事件がおこっている。多感な子どもたちは、それに対する親や大人の反応、動向をじっと見守っている。子どもたちは玩具あそびやゲームごっこより、もっと重要で大事だと見抜いているから高い関心でその対応を各自の胸に刻み込んでいるのである。

(引用おわり)

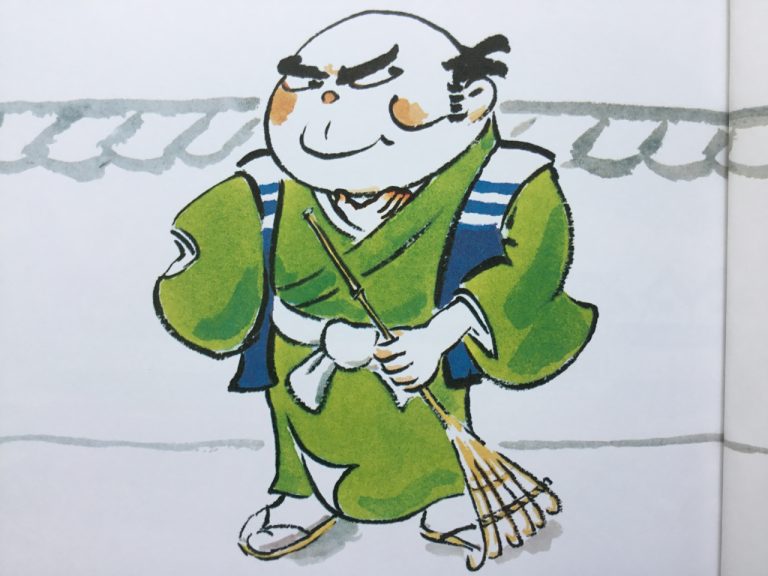

ご覧いただいているのが、でんがらでんえもん。右手を懐の中に入れ、小太りでこんな目つき。一体どんな人物だと想像されますか。

むらいちばんの金持ちで「じぶんのために かねを ため」るでんえもんの前に現れた、きたなじいさまに不思議な力を授けられます。最初は大喜びのでんえもんでしたが、はたと気づくと青ざめ、「どうしたものかと、じぶんの ひたいに手をあてた とたん」⋯

テンポの良い語り口調の文と表現力豊かな絵によって、瞬く間にでんえもんの世界に引き込まれます。あとがきをご紹介します。

あとがき

(引用はじめ)

この話は、古くから内外に伝わっていて、よく金銭欲を戒める題材として法話や修身の説話に登場してくるものです。

そうした「たてまえ」はあっても、現実の世界では、お金によって、時に幸福さえ買えるというのが、今の社会の実情です。そして、あこぎな金満家は、その富の力で権力や法律や世論さえ操作し、貧しい人々が生活の資を求め、才能をのばす経済的な基盤を得ようとする要求を、こうした「いましめ話」で断念させてきたのが、これまでのこの話の使われ方でした。

私は、それを単に富める人々をやっつける筋に変えたり、裏返しにするだけでは、つまらなく浅薄な事だと思いました。図式的な対立関係を固定的に考え、どちらが善くてどちらが悪いとわりきってしまうのでは、この話の一番大事な点をそこなってしまうのではないかと考えたのです。

どんなにひどい、道ならぬ考えや行動している者でも、それにはそれ相応の理由や立場やそうするに至った経緯があるものです。人間というものは、それによって同一人が、時に「仏」になり、「鬼」にもなるものだし、だから努力しなければならないという ことを前提にするからこそ、私たちは、子どもに良い本を与えたり、教育や指導を重視するのでしょう。自分もそうした一面を持った人間だということを忘れず、自己に対しては、強いおそれとつつしみを抱き、そして、社会の歪みや制度の悪に敢然と立ち向かってほしいというのが、この物語に託した願いです。

かこさとし

(引用おわり)

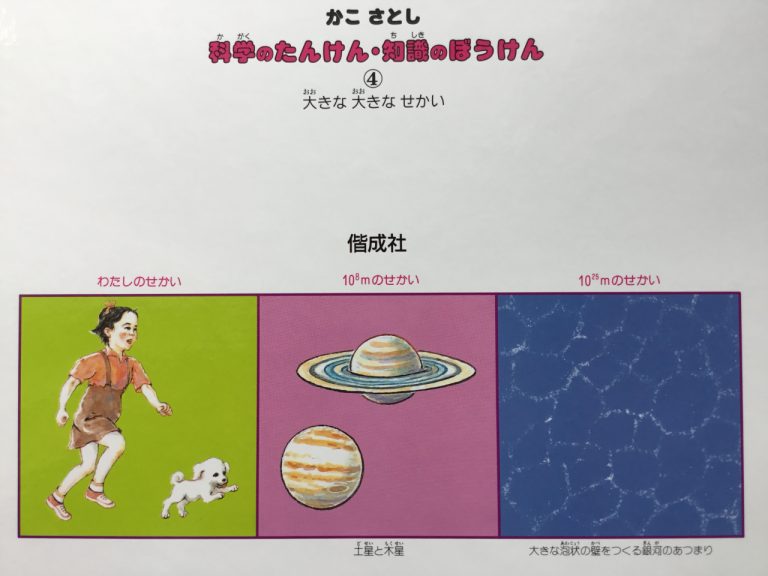

かこさとしの絵本は子どもから大人まで楽しんでいただけるものが多くありますが、そのような本の一冊に「大きな大きなせかい」(1996年偕成社)があります。

お子さん達は文とともに絵を見て想像を広げてゆきますが、この本は大人にとっても絵を見て思いを巡らすことができる科学絵本です。

この本の冒頭には[はじめに]として、この本の見方の説明があるというのもユニークです。というのは、この本では次のページにすすむごとに長さで10倍、広さで100倍になるように絵が描かれてるのです。

最初のページに登場するのは、おこさん達の姿とおもちゃ。それが次のページになると同じ絵が2センチ足らずになってページ片隅に描かれ、そのページの絵の中心は高さが10倍のスケールで描けるような2階建の家やキリンです。その次のページではその家やキリンは2センチ角の中に収まってしまい、ページ全体に描かれいるのはさらに10倍つまり最初のページの100倍の長さのものとなります。家やキリンに比べクジラや東大寺大仏殿、飛行機がどんなに大きいのかが一目瞭然となります。こうやって、私たちが見慣れたものからだんだんと遠くまで、地球を超えて宇宙の遥かかなたまで、大きな大きなせかいが広がる様を体験できるのです。

もう一つこの絵本が科学絵本として特色あるのは、各場面が表す距離を1秒間で進む波長が記載されていることです。普段私たちの身の回りにありながら目視することができない電子レンジや通信放送用電波から地磁気など特殊な広範囲のものがあげられ、それに比較して光の速さがいかに速いかを知ることができます。

また、所々にそのページのスケールにはいっている酸素分子の数や水素原子の数などが示され小さなものの大きな数の明示は、この本の姉妹編「小さな小さなせかいへの伏線にもなっています。

それではあとがきをご紹介しましょう。

あとがき

(引用はじめ)

1970年の暮れ、NHKTVで宇宙についての科学番組の収録がありました。著名な学者先生の相手役を命ぜられた私は、手書きの1冊の絵本を作り、第1場面の人間から始まり、住宅、高層ビル、富士山と次々にページをめくり、最後の27場面で、「私たちの宇宙はこの大きさで、今日はこの話です。」とはじめることにしました。

その番組が放映になった当日、ある大手出版社の編集長がとんできて、その絵本をすぐにかいて欲しいと言われ、驚いたり熱心さに感心したりしました。まだ十分に調査もしていない思いつきだったので、そのときは丁重にお断りしたのですが、それがこの絵本をつくるもとになりました。

しっかり間違いのないようにと、集めた資料は山をきずき、楽しいものにしたいと厳しく選択して、その山を崩すことを何度も繰り返しながら、その間、めざましい学問の進歩やその成果を伝えたいと試みているうちに、あっという間に25年の月日が過ぎてしまいました。

すでに退職された、その時の仕事熱心な編集長に、お詫びとお礼の気持ちをこめて、この本を科学を敬愛する皆様にささげます。

(引用おわり)

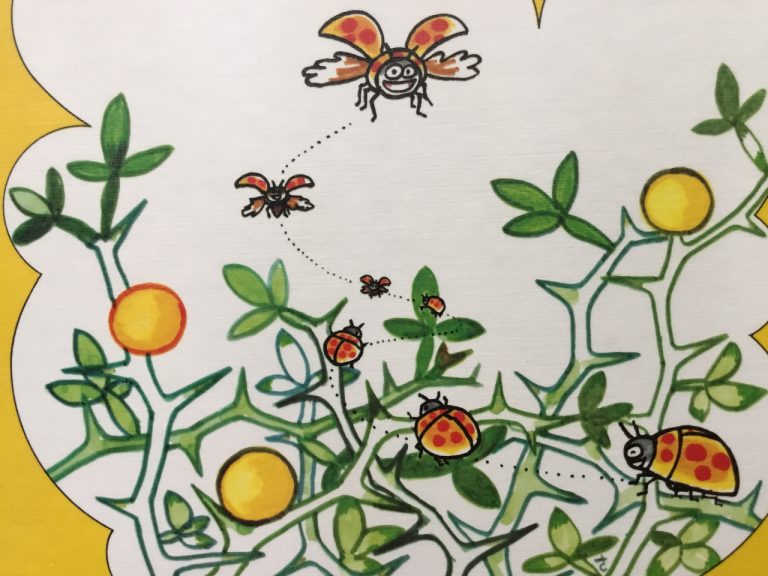

様ざまな虫たちが活発に活動するのを目にする季節です。

かこさとし おはなしのほんシリーズから、てんとうむしを主人公にした「からたちばやしのてんとうむし」(1974年偕成社)のあとがきをご紹介しましょう。

(引用はじめ)

子ども会でのある日、ひとりの女の子が、にぎりしめた小さな手を、そっとひらいて私に中をみせてくれました。

どんな大事なものが、入っているのかとのそきこんだ私の目に赤いてんとうむしが一匹、チョロチョロとはい出し、やがて、やおら羽を広げて飛んでいきました。それを見送ったとき、その女の子は私の顔を見上げて、ニッと笑いました。その笑った歯の白さと飛んでいったてんとう虫の赤い色がこの作品を作る直接のきっかけとなりました。

西欧では、"淑女の甲虫"とか"レディーバード"とか呼ばれて可愛いがられ、日本でも各地のわらべうたに、

〽︎ てんとむし てんとむし

てんとさまの おつかい いってこい

〽︎ まんじゅうむし まんじゅうむし

まんじゅう かっておいで

とうたわれて、子どもたちのよい遊び相手となっています。

このてんとうむしを題材にして、①色の変化と身近な虫たちの四季の変化と身近な虫たちの習性をえがくこと、②てんとうむしの紋様や種類のくべつをおりこむこと、を目標に子ども会での理科教材として作ったのがこの作品のはじめの形でした。

今回、このシリーズに入れていただくため、やや文学的(?)なよそおいにかきなおしたものの、本来は、理科教材の昆虫編のひとつだったを考えて読んでいただければ幸いに存じます。

(引用おわり)

(上は裏表紙。右下に小さく「さ」とサインが入れられています。

あとがきには、「やや文学的な(?)」とありますが、「からたち」と言うと北原白秋の童謡を思い出す方もおられるでしょう。加古は川崎でのセツルメント活動を1970年夏、藤沢に転居するまで続けていました。今ではなくなってしまいましたがその頃には藤沢の家から海に向かう小道の傍に「からたち」の低い生垣があり、そこから着想を得たそうです。からたちばやしを舞台にしたてんとうむしたちの春夏秋冬をお楽しみください。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る