作品によせて

今夏の藤沢市「かこさとし作品展」で人気だったのは、展示のほかに絵本をたくさん読める部屋での「パポちゃん」工作や福笑い、塗り絵に加え、すごろくでした。

すごろくは筆者も幼い頃夢中になった記憶があります。かこさとし手作りのすごろくで遊んだのは4歳になるかならない頃だったのではないでしょうか。サイコロに出た数字だけ進むので6まで数えられれば誰でも簡単に参加でき、単純だけれど、その面白さはほかの何物にも代えられないから不思議です。

一番最初に、上がりかと思ったらサイコロの目が合わずに、行ったり来たり・・・。そうこうするうちに後からやってきた人があっという間に上がり!

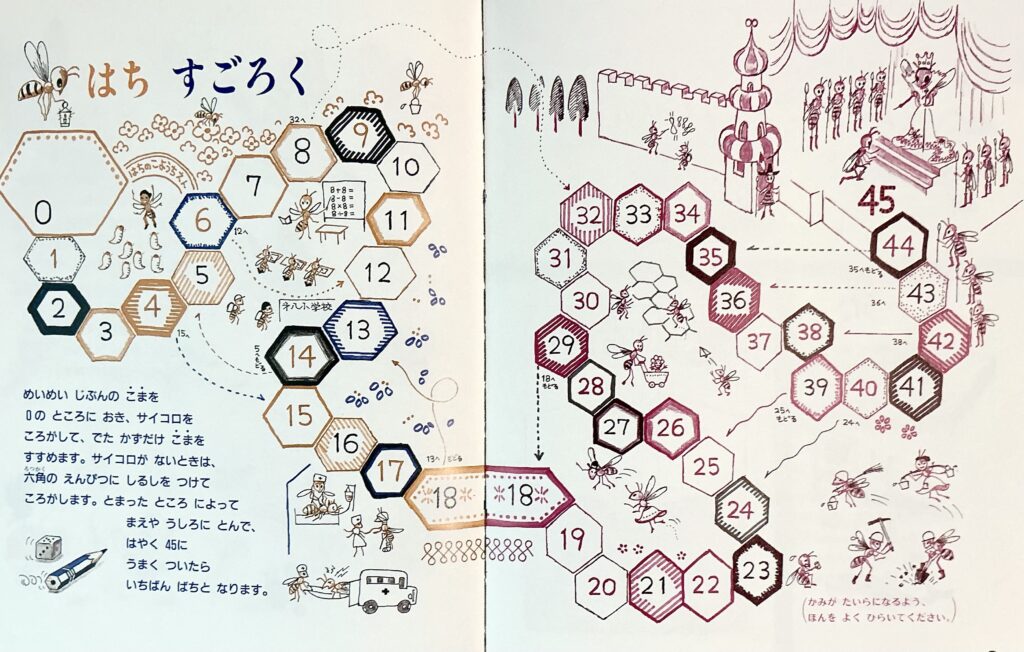

加古の遊びの本には、しばしばすごろくが登場します。

下は『あそびの大事典』(2015年農文協)にある「はちすごろく」。

幼稚園から小学校へ通い、働いて、ついには女王ハチに謁見!して上がりとなります。途中、戻る箇所が多くあって45コマはなかなか長い道のりです。

サイコロがない場合は鉛筆を利用する方法が紹介されています。

昭和時代の中頃までは、すごろくはお正月遊びの定番でもありました。暮れになると雑誌の付録についてきたり新聞のお正月版に掲載されたりしました。

昭和50年(1975年)に出版された『こどものカレンダー1月のまき』(偕成社)の最後には次のようなすごろくがあります。

だるまちゃん出版50周年記念に出版されたのもすごろくでした。

このすごろくは表と裏面両方で遊べるようになっていて、いろはや都道府県名を知らず知らずにのうちに覚えられる点も魅力です。

大人気の両面遊べる「だるまちゃんすごろく」

すごろくケースの裏面にはいろはが書かれれています

『かこさとしからだのほんシリーズ全10冊』から作られたすごろくもあります。

このすごろくのユニークなところは、ところどころのコマで「むしばカード」をもらってしまう点です。たとえ一番に上がっても「むしばカード」を一番多く持っている人は最下位になってしまいます。

遊ぶ人の年齢によってはこのルールを使わなくても良いかもしれませんが、むし歯の怖さをすごろくで体験できるのです。

お正月と言わず、暑さや天候が厳しく外で遊ぶのがためらわれる時には、すごろく遊びはいかがでしょうか。年齢問わず、きっとお楽しみいただけます。

かざぐるまで先ず思い出すのは『からすのパンやさん』(1763年偕成社)。

並んで寝ている生まれたばかりの4羽の赤ちゃんをあやすかのように、小枝にくくりつけてあります。お父さんのお手製でしょうか。

時が経ち、こどもたちも頑張って、パンやさんは大賑わいとなりますが、そこで活躍するのもこの風車。声を張り上げるお父さんの頭上で回っています。

森のはるか向こうに「かざぐるまが、ちらちら まわっているのが みえたら」どんなにかいいのに、と思いながら森を見上げたことはありませんか。

このかざぐるまは裏表紙にも描かれ、『からすのパンやさん』の物語の大事な小道具となっていることがわかります。

『かぜのひおはなし』(1998年小峰書店)では風の日の遊びとして表紙に登場し、第一場面はご覧の通りです。

そして次の場面で、が吹いて、かざぐるまがくるくる回る様子をみんなで見ていると・・・

さらに、最後の後ろ見返しでは、りすちゃんやくまちゃんもかざぐるまを手にしています。

『てづくり おもしろ おもちゃ』(2021年小学館)ではその題名通り、このかざぐるまの作り方が丁寧に説明されています。

かざぐるまが回るのを見ているのは、思いのほか心が和むものです。作ってみませんか。

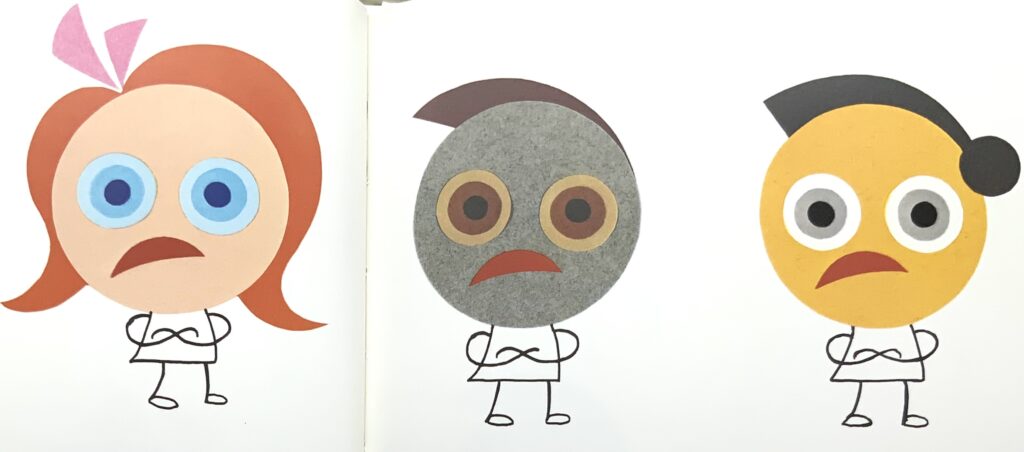

『あおいめ くろいめ ちゃいろのめ』(1972年偕成社)は加古がまだ絵本作家としてデビューする前、川崎でセツルメント(ボランティア)活動をしていた時に作った作品です。

登場するのは、あおいめのめりーちゃん、くろいめのたろーちゃん、ちゃいろのめのばぶちゃん。みんな何をして遊ぼうかと考えて、それぞれ好きなものを提案しますが⋯

ご覧のように色紙を切り抜いて作った作品です。その経緯については是非以下をお読みいただけたらと思います。

『あおいめくろいめちゃいろのめ』 あとがき

その続編が40年余後に出版された『あおいめのめりーちゃんのおかいもの』(2014年偕成社)です。

めりーちゃんはお母さんとかいものに出かけます。今日は特別に買いたいものがあるのです。洋服屋さん,文房具屋さん八百屋さん、肉屋さん、色々なお店でかいものをして、家に帰って準備です。何の? それは読んでのお楽しみです。

ただいま藤沢市アートスペースでは下の絵の他、もう一枚を展示しています。

野菜の並んでいる台の部分はかこさとしのふるさと越前市の特産、越前和紙を使っています。会場でぜひじっくりご覧ください。

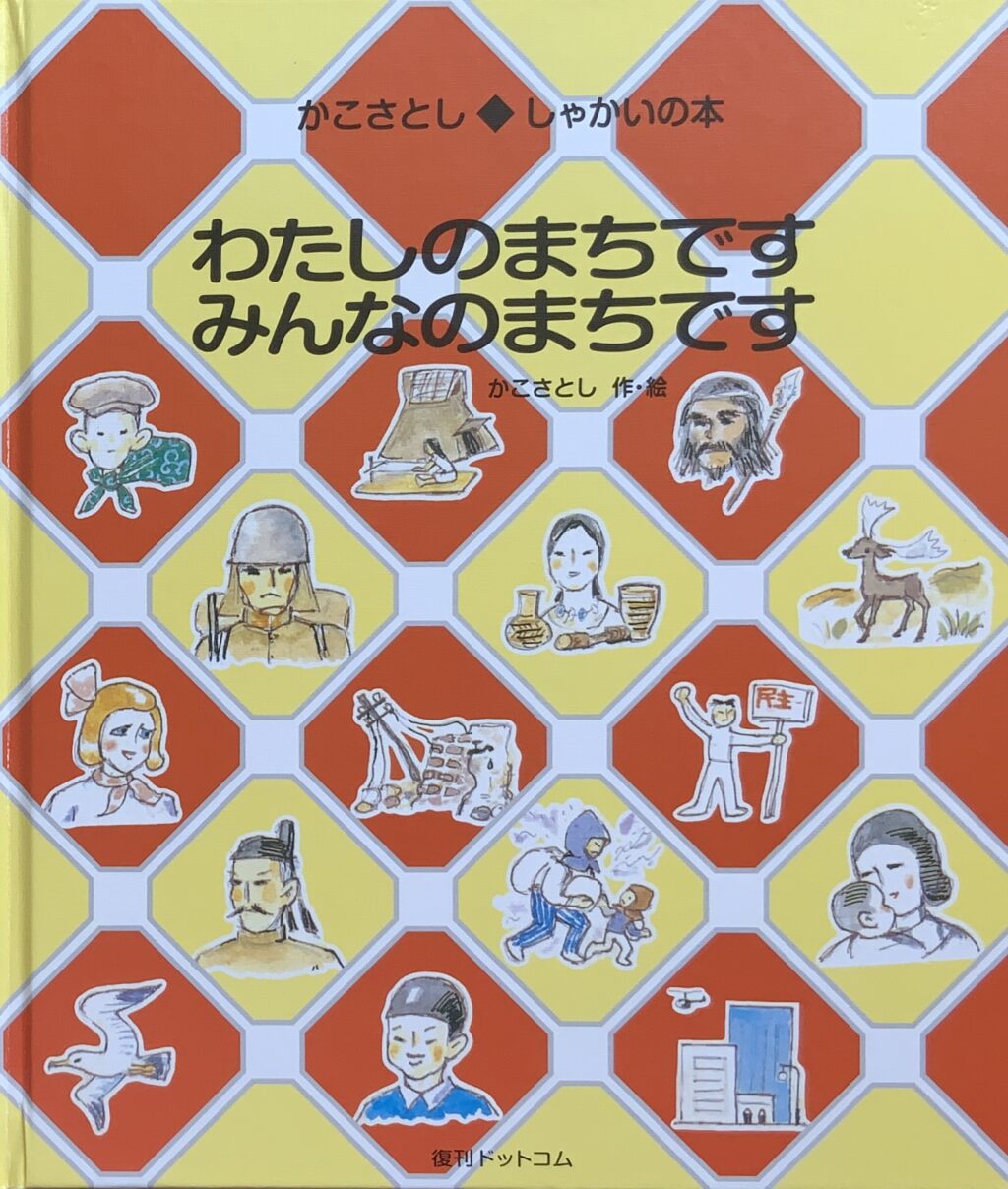

加古はたくさんの童話や科学絵本を書いてきましたが 1980年代に12冊シリーズの社会の本を書きました。図書館、郵便、病院やテレビついてなどですがその中には『こどものとうひょう おとなのせんきょ』というものもあります。今回取り上げるはそのシリーズの最後の巻『あなたのまちです みんなのまちです』(1987年/2017年復刊ドットコム)です。

ただいま藤沢市アートスペースにて開催中(8月24日まで)の「かこさとし作品展〜これまでの100年、これからの未来へ〜」の冒頭に並ぶ7枚の絵は本書からのものです。

お子さんたちにも、わかりやすく日本の歴史を振り返りつつ、これまで100年の日本の社会、藤沢の歴史とともにかこさとしの生涯に起きた出来事やそれにまつわる作品をご覧頂けたらという意図があります。

表紙の絵からもわかるように、太古の昔から1980年代までの日本の歴史を伝えるこの本の後半にたびたび登場するのが選挙権のことです。

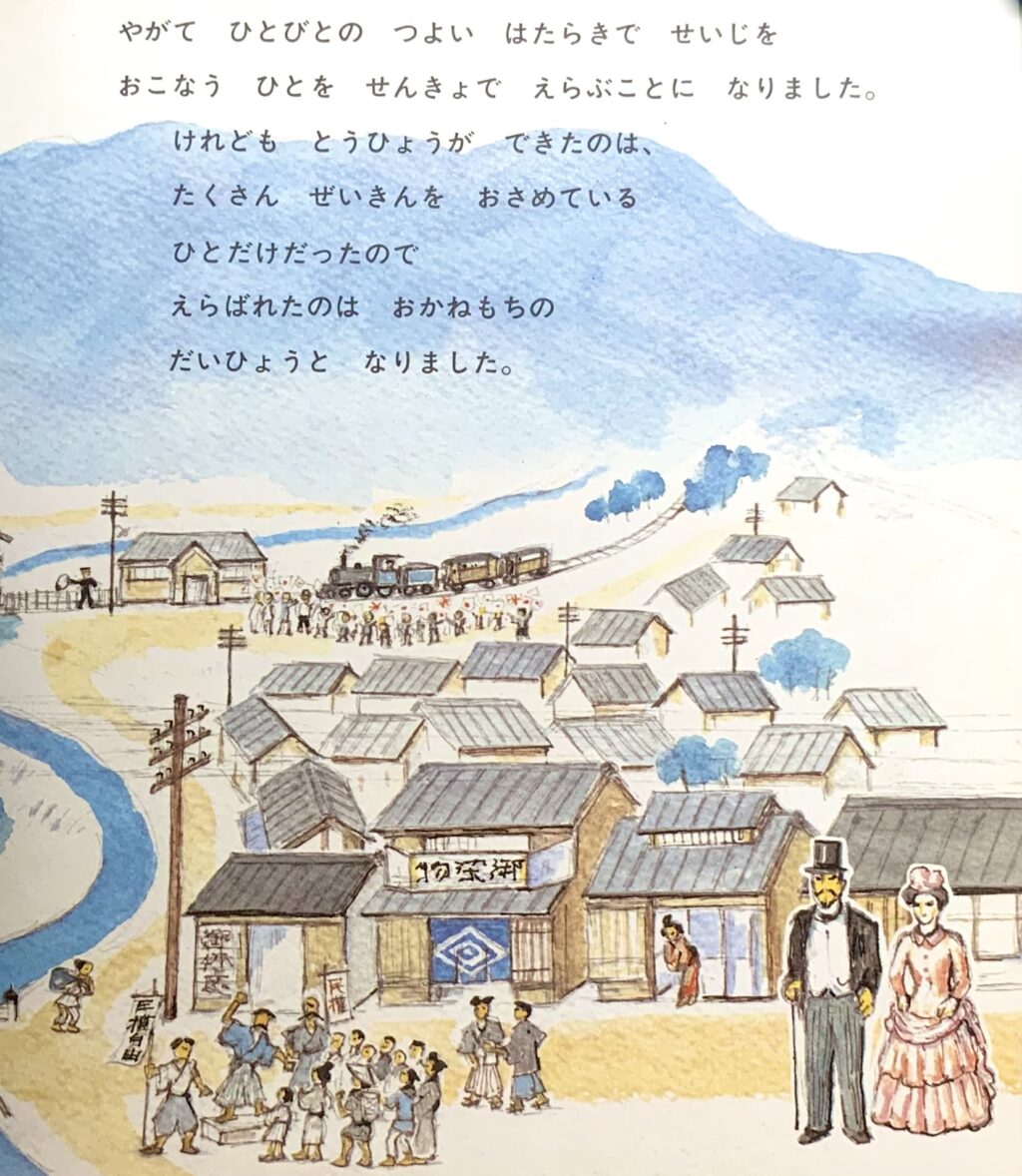

『こどものとうひょう おとなのせんきょ』に関連してお伝えしましたが、もう少しご紹介しましょう。

明治時代は納税額で選挙権が得られました。

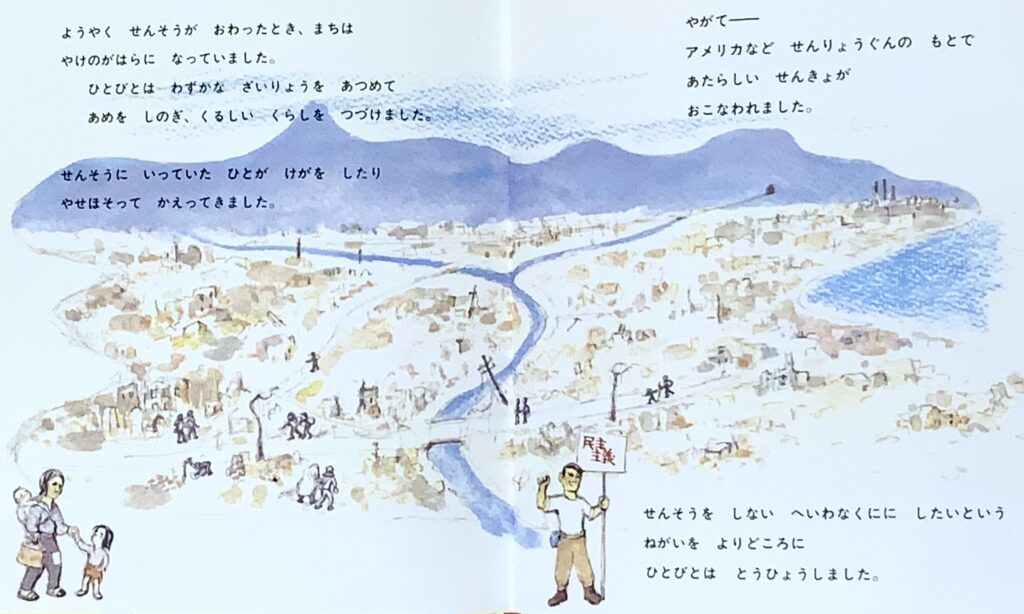

1925(大正14)年男性25歳以上の男性全てに選挙権があたえられます。

戦後(1945年)満20歳以上の男女に選挙権が与えられました。そして現在は満18歳以上に選挙権があります。

この本のあとがきにあるように、私たちが今当たり前のように暮らしている社会やその設備、仕組みは「長い時間かかってつくりあげてきた」ものであることを忘れずににいたいと思います。

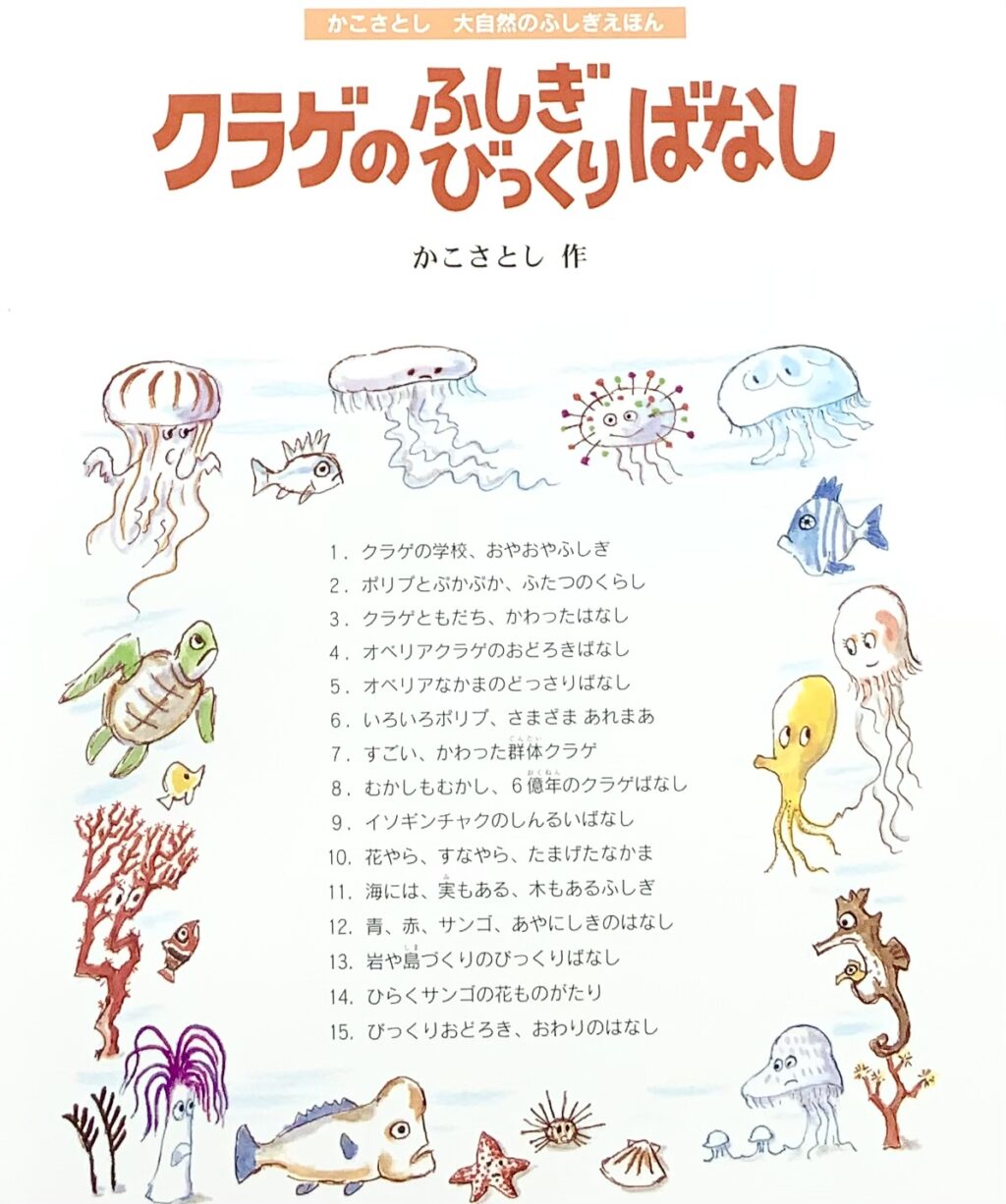

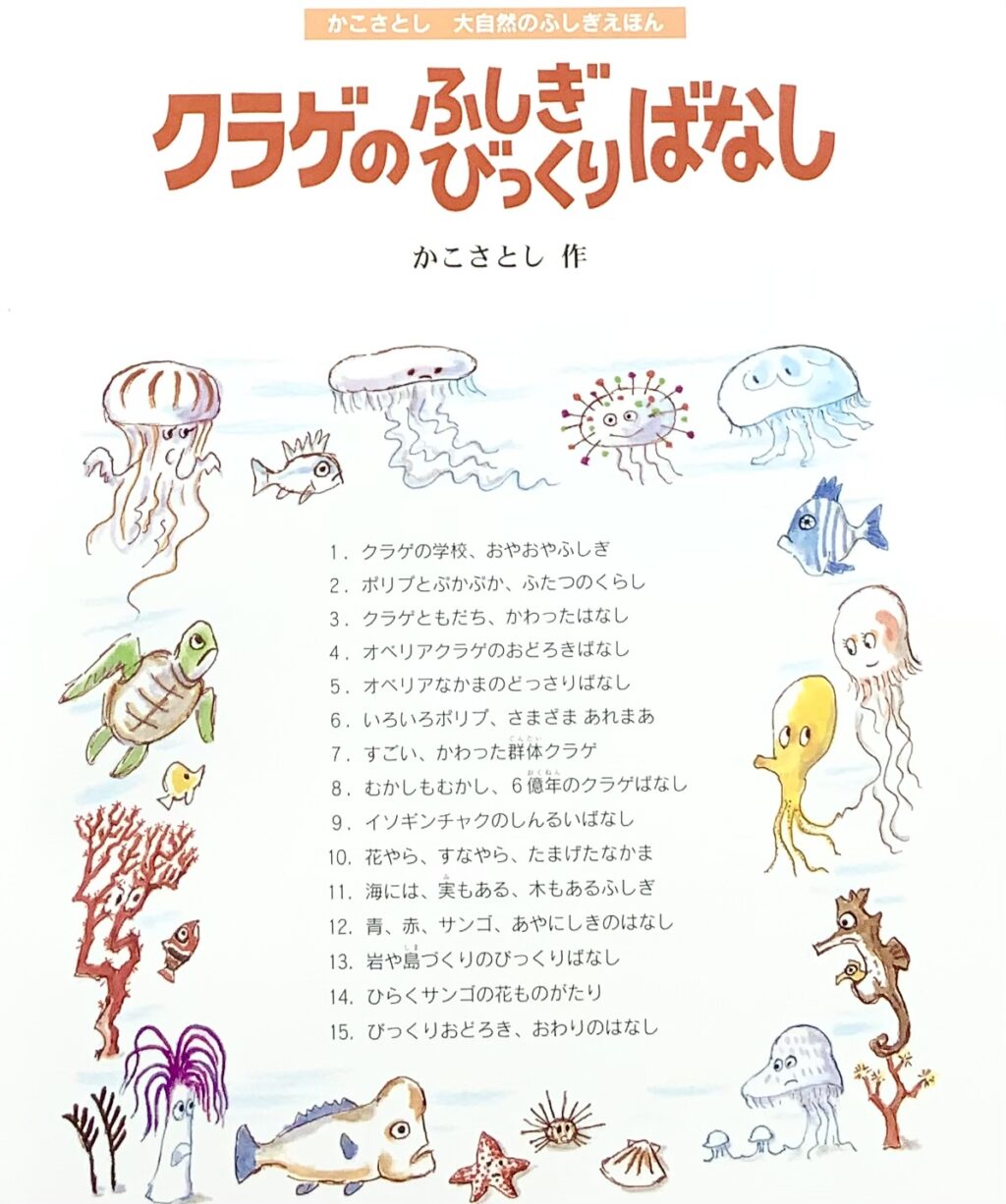

『くらげのパポちゃん』刊行を記念して越前市ふるさと絵本館ではかこさとしが描いたクラゲの絵をたくさん展示しています。

例えば科学絵本『クラゲのふしぎ びっくりばなし』の表紙や扉、本文からミズクラゲの絵を選んで初公開しています。

たくさんのクラゲが背景にも描かれている表紙

ユーモラスなクラゲや海の生き物が描かれている前扉

たくさんのミズクラゲが乱舞する最終場面

又、初公開といえば『あかですよ あおですよ』(下)の絵など、いずれも初公開ですから、この時期の絵本館展示は見応え十分です。

クラゲや海の生き物達が、たこの学校の授業を興味深々で見学している様子は、思わずニヤニヤしてしまうほどです。絵本館で心ゆくまでご覧ください。

この展示は9月1日までです。

絵本館で展示していないものにもミズクラゲは描かれています。

『こんにちは また おてがみです』(下)の中はこんな感じ。

「7、8、くらげ、くじゃくにくじら」と続きます。

もちろん科学絵本『海』の中にもミズクラゲや他の種類のクラゲがあちらこちらに登場していますし、他の絵本にも描かれています。ほぼ全作品が揃う絵本館で探してみるのも一興かもしれません。

(尚、絵本館は6月26日(木)は館内整理のため臨時休館となります。ご了承ください。)

かこさとしの孫、中島加名の描いた「パポちゃん」はこちらです。

昭和100年で昭和レトロなものに注目が集まっています。

その時代にこどもだった筆者にとっては懐かしさと共に思い出すのですが、ご存知ない方々には新鮮に映るのかもしれません。

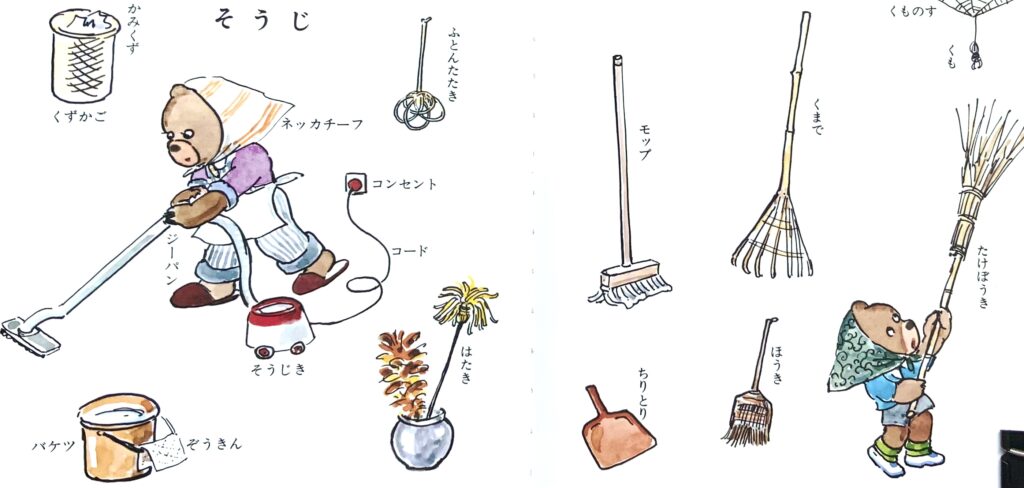

そんな昭和の生活風景が多く描き込まれている加古作品、今回注目するのはネッカチーフ。

聞いたことがないという方もいらっしゃるでしょうか。スカーフのことです。真四角で大きさはバンダナくらい。

調理実習で使う三角巾のように、半分に折って三角形にして使いますが、三角巾は首の後ろで結ぶのに対し、ネッカチーフはは首の前、つまりあごの下で結ぶことが多かったように記憶しています。

百聞は一見にしかず、『ことばのべんきょう くまちゃんのいちにち』(1970年福音館書店)をご覧ください。

『あさですよ よるですよ』(1986年福音館書店)のおかあさんも仕事中はネッカチーフ。

『わっしょいわっしょいぶんぶんぶん』(1973年偕成社)の表紙には、昔ながらの手拭いとおしゃれのアイテムとしてネッカチーフです。

まだまだいますよ。

よくばりアクマの意地悪にがっかり

右端の人も楽譜を持つ右側の人も

『からすのやおやさん』(2013年偕成社)の表紙、「リンゴさん」に注目です。「リンゴさん」の幼馴染の「イソちゃん」もネッカチーフをかぶってお店のお手伝いをしています。

右がリンゴさん、左がイソちゃん

仕事が終わって首に巻いています

『からすのやおやさん』に描かれているならきっと『からすのパンやさん』(1973年偕成社)にも⋯いました!

声を張り上げているおとうさんの下に⋯

今年の秋にはネッカチーフが流行るでしょうか⋯???

昭和の中頃、子どもだった筆者は自分宛の手紙やハガキを受け取ると大変嬉しかったものです。多くは年賀状でしたが、小学校3年生の頃には授業で手紙を書いてお返事をいただくということもあり叔母宛てに書いた覚えがあります。

そんな時代でしたから郵便というものは子どもにとって興味深いもので、加古は幼稚園児向け絵本「キンダーブック」に、のちには絵本『ゆうびんです ポストです』(1983年/2017年復刊ドットコム)、そして童話集⑧ には「さわちゃんのねんがじょう」という題名でほぼ同じ内容のお話を載せています。

「こんにちは また おてがみです」の封筒表側

「こんにちは また おてがみです」の封筒裏側

福音館書店から出版されている「こんにちはおてがみです」(2006年)「こんにちは また おてがみです」(2014年)は絵本作家10人による作品で、それぞれ絵本でお馴染みのキャラクターからの絵つきお手紙がユニークな封筒に入れられているという凝った作りです。

好評で続編が出たことからもお子さんたちがワクワクドキドキしながら大好きな絵本の登場人物からのお手紙をみたに違いありません。

加古がかいたのは、もちろん「だるまちゃん」からのお便りです。

いったいどんな内容のお手紙なのでしょう?ヒントは封筒の周りに描かれた絵です。どうぞお楽しみください。

青葉若葉が茂るこの季節、ふと思い出すのはスズランの花。北の大地では今頃咲いているのではないでしょうか。

そしてスズランが登場するかこ作品を読み返すのもこの季節です。

ひとつは『しらかばスズランおんがくかい』(1986年偕成社)。

絵本の裏表紙にはハリネズミがスズランを手にしています。あとがきには、ご覧のような絵(下)とともに「シラカバの林にスズランの花が咲いている風景というと⋯」という出だしで、実は「地味のやせた、寒冷の厳しい所」で、「一見美しいが、その実、とても厳しい」場所にすむ動物がこの絵本にはたくさん登場します。

束の間の夏、「おとをだすおもちゃ」のまわりでくりひろられる動物たちが詩情ゆたかに描かれるこの絵本は2025年5月28日の福井新聞1面のコラム「越山若水」でも取り上げられてました。

このお話の元になったのが、新聞に掲載した「おおきなおおきな おとしもの」という1963年作の小さなお話で、『かこさとし童話集②」に掲載されています。短い文章ですが2ページにわたる挿絵(下)があり、絵を見ながら自分で続きのお話作りを楽しんでいただきたいという加古の願いが込められているようです。

もう一作ご紹介したいのがウポポイが開館した記念に復刊していただいた『青いヌプキナの沼』(1980年/2020年復刊ドットコム)です。

ヌプキナとはアイヌの言葉でスズランのこと。スズランが咲く青い沼の地でアイヌの人々に起きた悲惨な出来事は、決して歴史の闇に葬り去ってはならないという強い気持ちが込められている作品です。

スズランに託したかこさとしの思い、願いが皆様に届くことを願ってやみません。

『青いヌプキナの沼』のあとがきは以下でどうぞ。

青いヌプキナの沼 あとがき

ボッティチェリはあだ名で本名はフィリペピ。イタリア、フィレンツェに生まれ1510年5月17日に没したこの画家が描いた作品は現在でも多くの人々に感動を与えています。

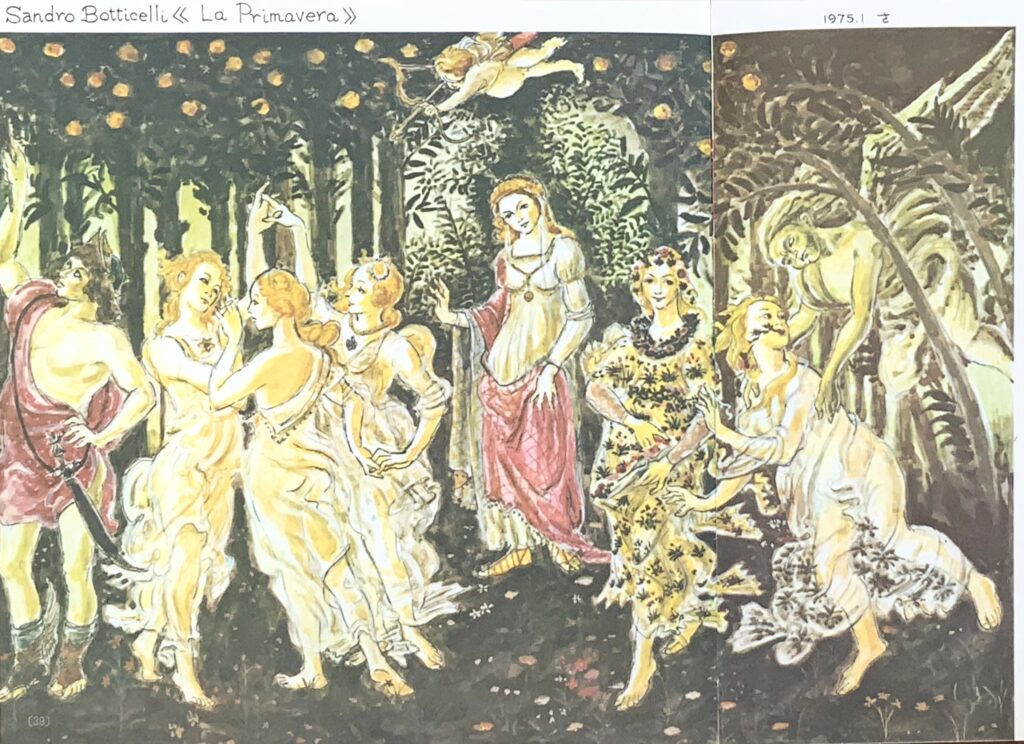

加古も『こどものカレンダー5月のまき』(1975年偕成社)のその日のページに、模写した“はるのおとずれ”(下)を載せています。

1972年に会社員を辞め執筆に専念することとなった加古はようやくヨーロッパを訪れ、ボッティチェリ絵画を自分の目で見ることができました。大変感動したようで、筆者にもぜひ実物を見るよう勧めたほどでした。

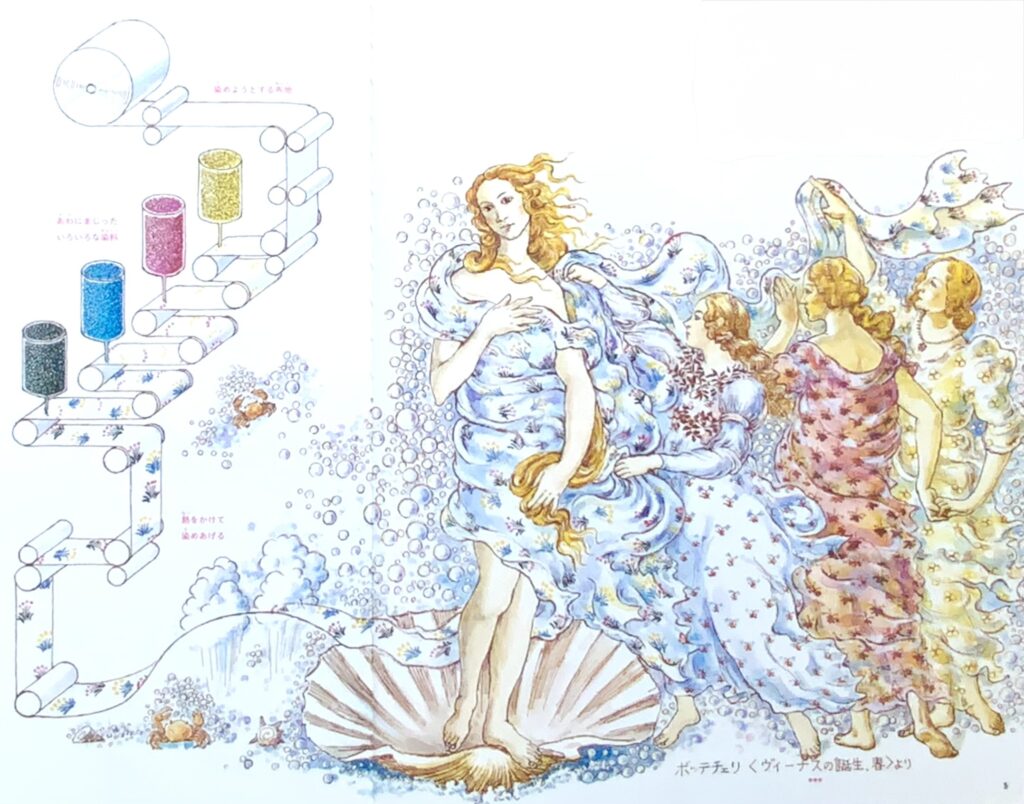

1981年に偕成社より『絵で見る化学のせかい』シリーズが出版され、2024年『新・絵でみる化学のせかい』として新版が出されましたがその第3巻『化学の大サーカス 技術の歴史』にあるのが、ボッティチェリのこの絵(下)です。

ウフィッツ美術館にある名画中の名画をここで描いたのは、現在では生地に色鮮やかな染めをするのに泡を使うことから、海の泡から生まれたとされるギリシャ神話の美の女神(ローマ神話ではヴィーナス)を連想するからなのでしょう。

百花繚乱、春たけなわの今、絵の中の春もどうぞご覧ください。

小さいお子さんはままごとやお店やさんごっこが大好きです。

おかしやさん、やおやさん、てんぷらやさん、そばやさんはご存知『からすのパンやさん』の続編です。

この4冊の続きのお話を40年ぶりに出版した時には、かつて子どもだった方々が、次のおみせやさんはなんだろう?とご自分のご贔屓のお店を思い、真剣に予想して盛り上がったものです。

読者さんからのカードには「おかしやさん」ではなく、パテイシエがいい、チョコレートやさんをぜひ!といったお声もいただき加古はそのリクエストの多様さに驚きつつ大変喜んでおりました。

『うさぎのパンやさんのいちにち』(2021年復刊ドットコム)という作品はご存知かもしれませんが、「とこやさん」や「はなやさん」のお話はお読みになったことがないのでは⋯?

『コチコチやまのとこやさん』(1984年偕成社)は2023年にオンデマンドで出版されました。『からすのやおやさん』は商売のお話として読むこともできますが、この「とこやさん」も「うさぎのパンやさん」同様、お店の仕組みを考えるきっかけになりそうです。

『はちの花やさん』は『かこさとし童話集②』に収録され、表紙にその絵があります。このお話は1993年「こどもチャレンジ」(ベネッセ)として出版されたものですが、はちが花やさんをするというのはなかなかの思いつきだと思いますし、最後に花屋さんならではのあっと驚く仕掛けがあるのが、楽しい物語です。

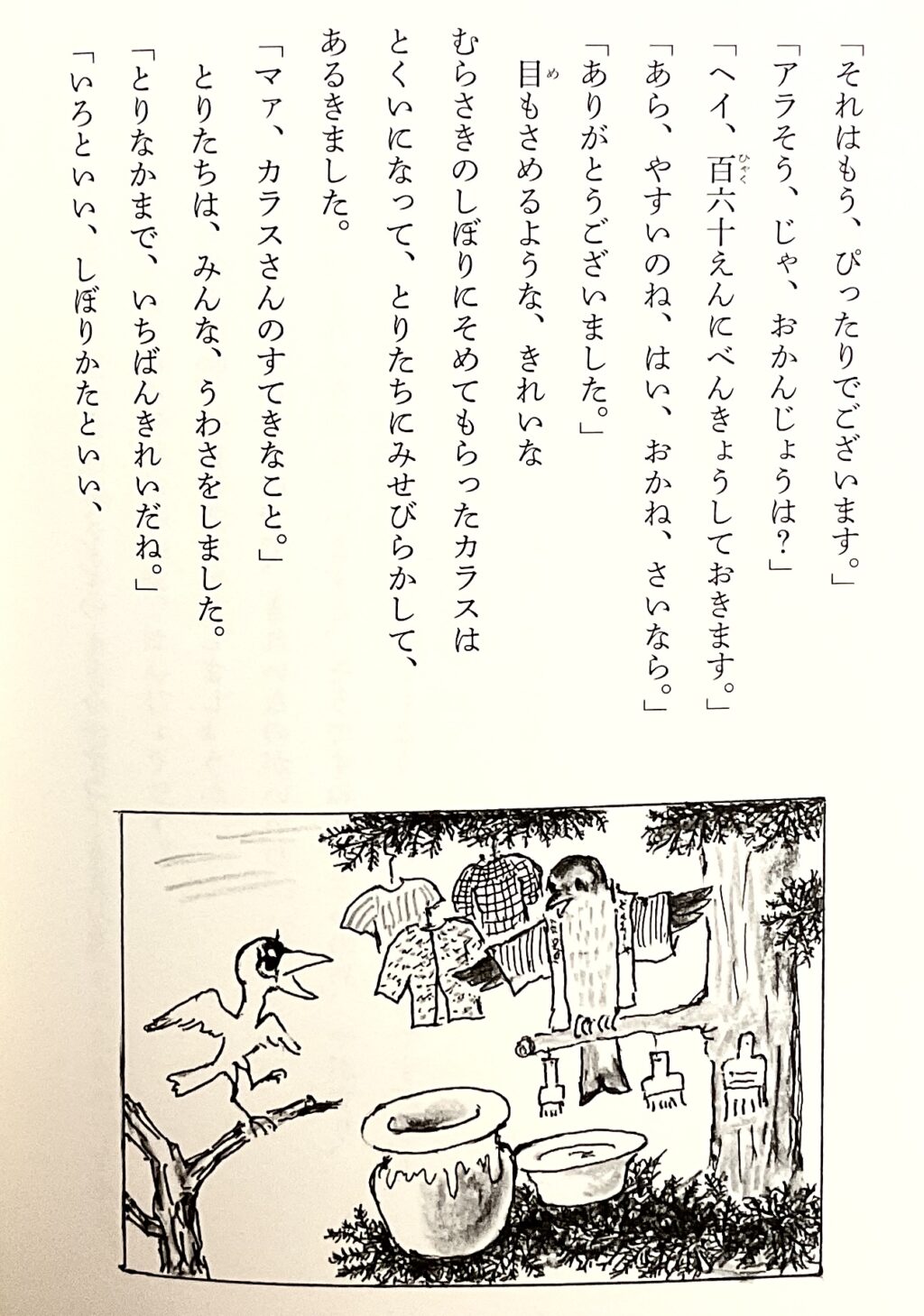

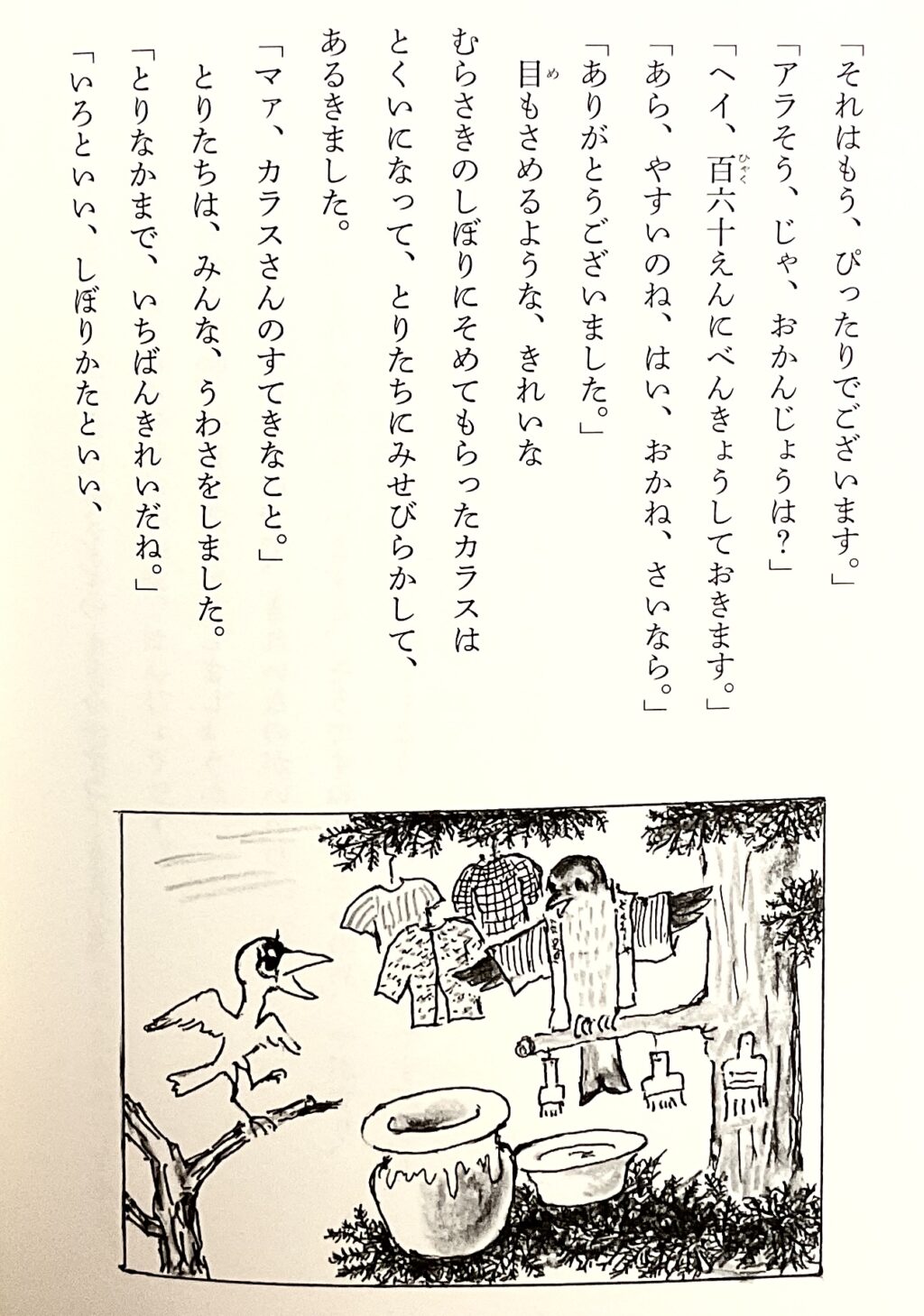

またこの②巻には「おしゃれのカラス」という、染め物やのカラスのお話も収録されています。

時代と共にお店やさんの形態も種類も変わってきますが、お店にものを並べて売って、これはこどもにとっては社会活動の一端を分かりやすく見ることができ、興味尽きないに違いありません。

童話集②表紙の絵は「はちの花やさん」

童話集②に収録の「おしゃれのカラス」

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る