悲しい秋

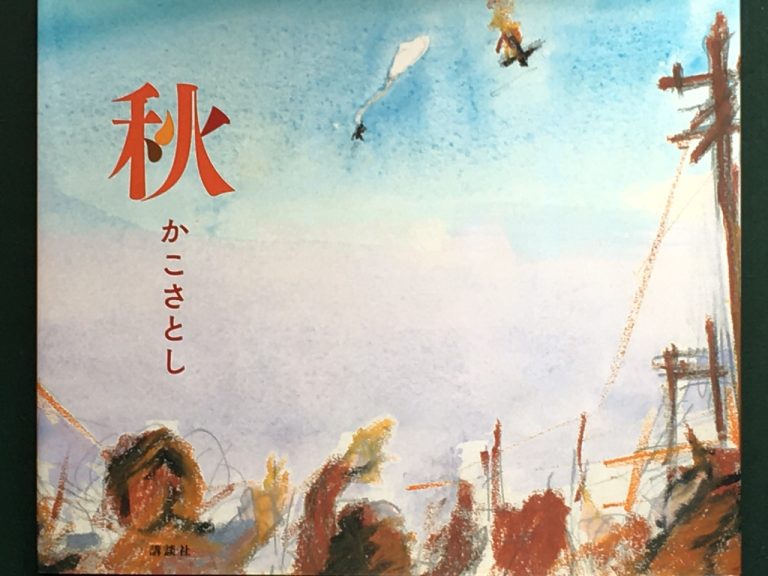

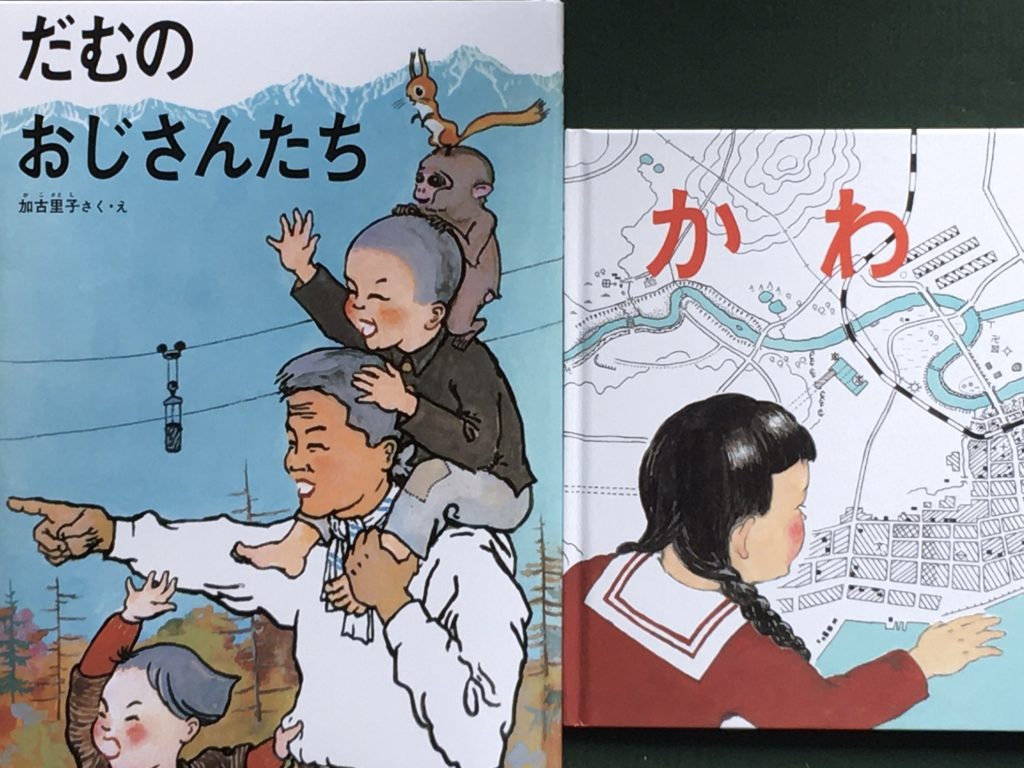

秋といえば、『秋』(2021年講談社)について触れないわけにはいきません。

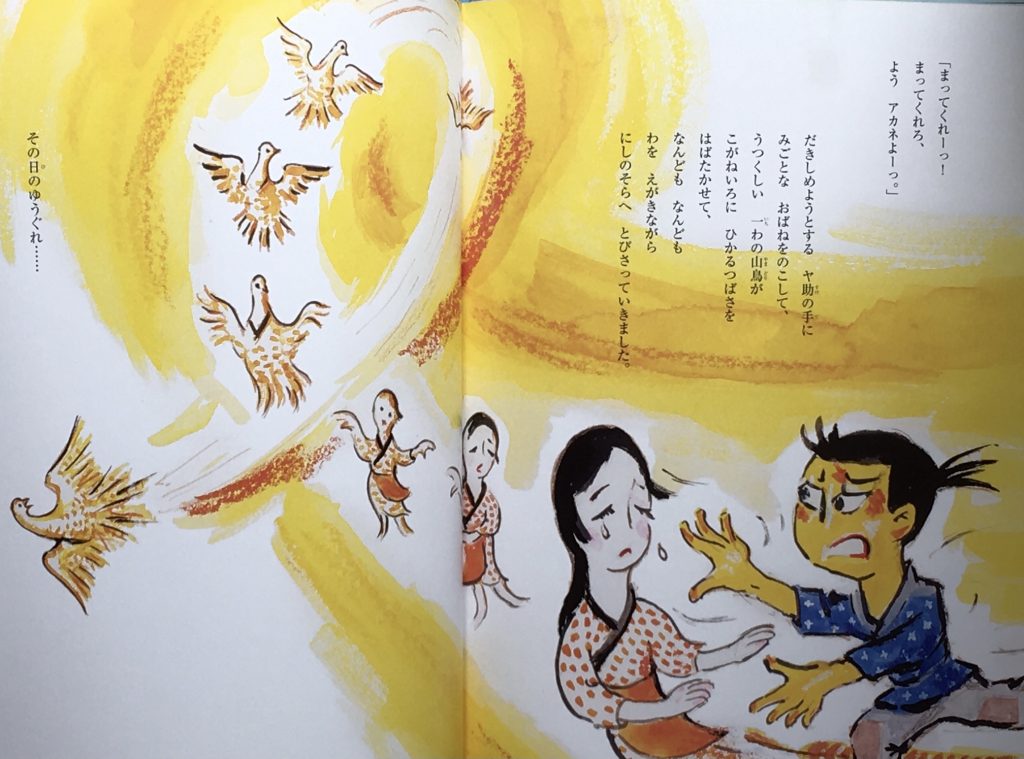

かこが大好きだった秋が、18歳の秋に遭遇した衝撃的な出来事によって、その季節さえうとましく感じられるものとなってしまいました。

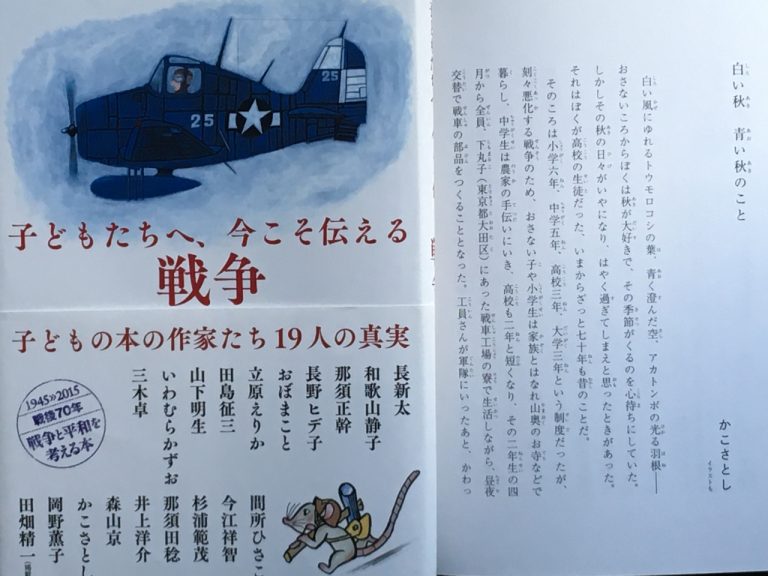

戦争はあまりに大きく難しいテーマですが、この絵本を通じ、食料が配給になりカボチャをつくってしのいだこと、空襲警報で防空壕に身を隠したことなどから、戦争中の暮らしの様子を知り話題にして戦争というものを考えるきっかけにしてはいかがでしょうか。

落下傘が開かず亡くなった日本の飛行士のことを除き、ほぼ本書と同じ内容を伝えているのが『子どもたちへ、今こそ伝える戦争―子どもの本の作家たち19人の真実―』(2015年講談社)に収録されている「白い秋 青い秋のこと」という題名の文章です。

「白い秋」とは五行思想に基づく青春、朱夏、白秋、玄冬から来ているものに違いありません。「青い秋」とはかこの青春時代の秋という意味だと思っていましたが、絵本『秋』で伝える悲惨な事件が起きた青い秋空の思い出を重ねたタイトルではないのか、とさえ思ったりしている昨今です。

秋の季節に、読まれてはいかがでしょうか。

2022年9月18日、福島民友新聞社みんゆうNetで紹介されました。以下でどうぞ。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る