編集室より

題名に色が入っているお話

加古は絵を描くだけあって色に関心が強く絵本の題名に色がつくものがたくさんあります。

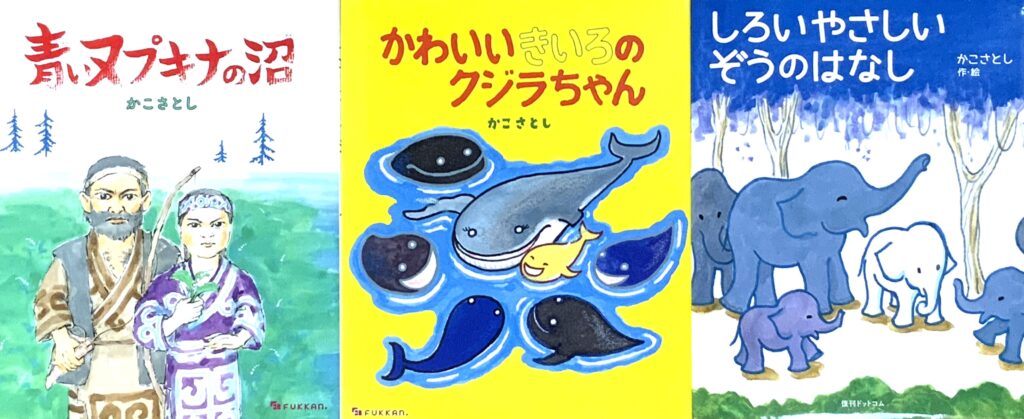

古い順にあげると①『おおいめ くろいめ ちゃいろのめ』(偕成社1972年)、②『あかいありと くろいあり』(偕成社1973年)、③『しろいやさしいぞうのはなし』(1985年偕成社/2016年復刊ドットコム)、④『かわいいきいろのクジラちゃん』(偕成社1985年/2021年復刊ドットコム)、⑤『青いヌプキナの沼』(1986年偕成社/2020年復刊ドットコム)。そして①②の続編『あおいめのめりーちゃんのおかいもの』『あかいありのぼうけんえんそく』(2014年)

40年後に出版された続編『あかいありのぼうけんえんそく』

続編『あおいめのめりーちゃんのおかいもの』(2014年)

『おおいめ くろいめ ちゃいろのめ』は当時まだSDGSなどという言葉はありませんでしたが、肌の色や目の色が違っても子どもは子ども、みんな同じということが小さいお子さんにも自然にわかるのが優れているところです。

「しろいやさしいぞう」と「きいろのクジラちゃん」はいずれも仲間とは違う色ゆえにいじめられるのですが、最後には皆に認められる物語です。

ヌプキナとはアイヌの言葉でスズランのことでスズランの花が縁取る青い沼を背景に、差別されてきたアイヌの人々の悲しみを伝える物語で、ぜひ知っておきたい歴史の一コマを再現しているかのようです。

科学絵本の題名にも色が出てきます。

『あか しろ あおいち』(1977年童心社)の赤は赤血球、白は白血球です。青は人間の静脈が青くみえることからの命名でしょうか。イカやタコの血は青です。

そのタコを主人公にした色を学べる科学絵本『あかですよ あおですよ』(福音館書店2017年)は、海の中、タコの学校の生徒たちが先生の指導でそれぞれの色を使って絵を描きます。

その様子は、かこさとしが20代後半からおよそ20年間川崎のセツルメント(ボランティア)活動で子ども絵の指導をしていた時の姿と重なります。赤や黄色、緑に青、茶色⋯黒は、いったいどんなものを描くのでしょうか。

紙芝居『あかくんぽっぽ あおくんぽっぽ』は童話集⑧の表紙にもなり、収録されています。

童話集の挿絵はモノクロですが、ここにも多くの色を含む題名のお話があります。それについてはまたの機会にお知らせいたします。

お子さんたちにとって色は大変魅力的なもので視覚による情報は記憶に長く残ります。さまざまなな色が登場する絵本をじっくり見ていただけたらと思います。

2025年3月1日 川崎市幸区主催、地域デザイン会議に出席

「かこさとしと地域のつながりを知って、これからのまちづくりを考えよう」のテーマで地域のみなさんと話し合い

加古は、1952年から川崎でセツルメント(ボランティア)活動として毎週日曜日に地域の子どもたちを相手に子供会や絵を描く会を指導していました。

その地域とは、幸区古市場(さいわいくふるいちば)で、三角ひろば(現在の古市場第二公園)で遊んだり、紙芝居を見せたりしていました。

川崎市政100年の2024年4月にはそのことを示すプレートが広場に設置されましたが、地域の方々にその当時の加古の活動や目指していたものを知っていただき、地域のこれからのまちづくりを考えようと、地域に関わる高校生や地元の子どもや子育てに関わる方々が古市場1丁目町会会館に集まりました。

さまざまなアイデアが出され、これを元にどんな企画が今後展開されるのか楽しみです。

三角ひろばでは、暖かくなってきた土曜日の午後ということもあり、子どもたちが遊んだり、犬連れの方々が談笑する姿が見られました。

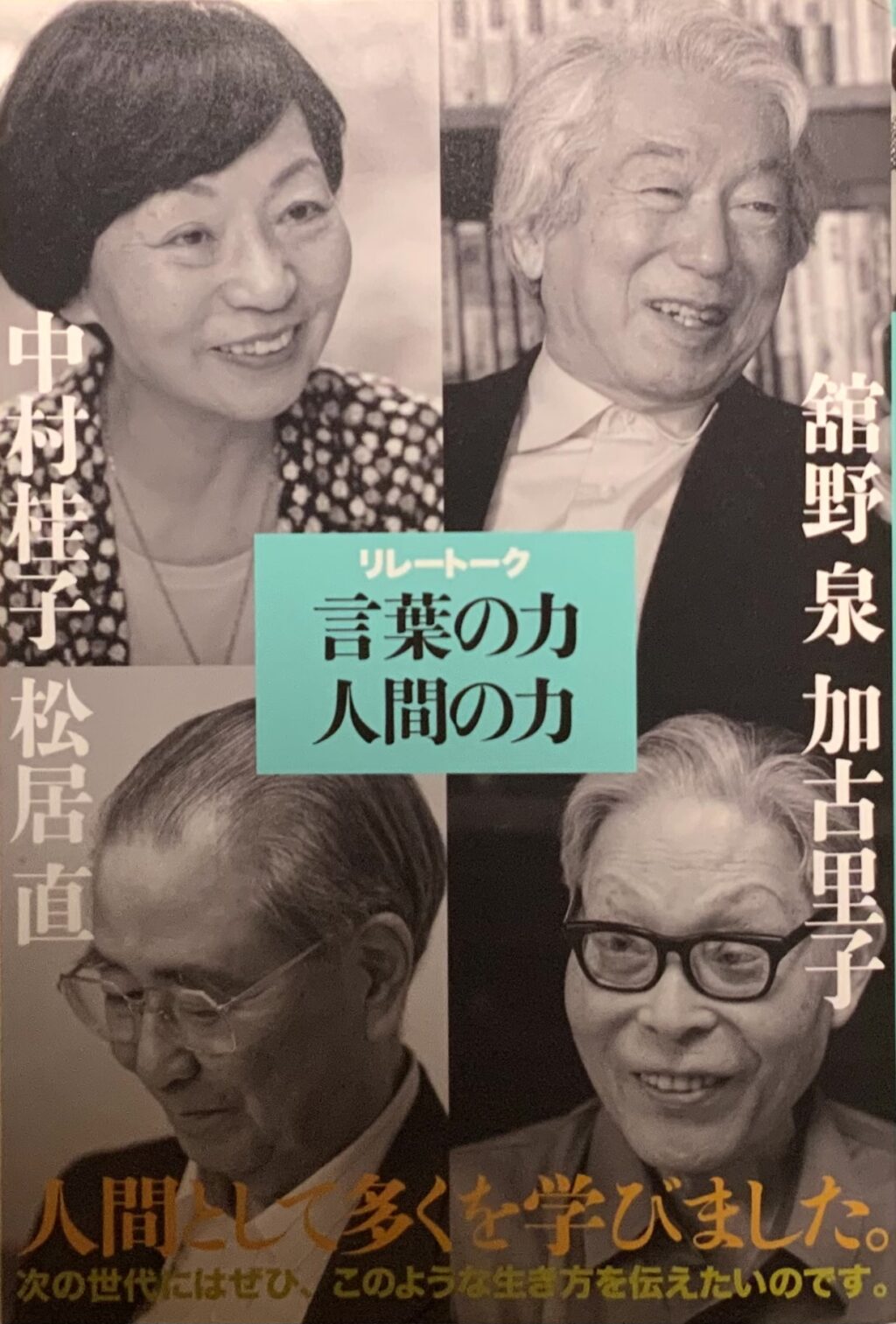

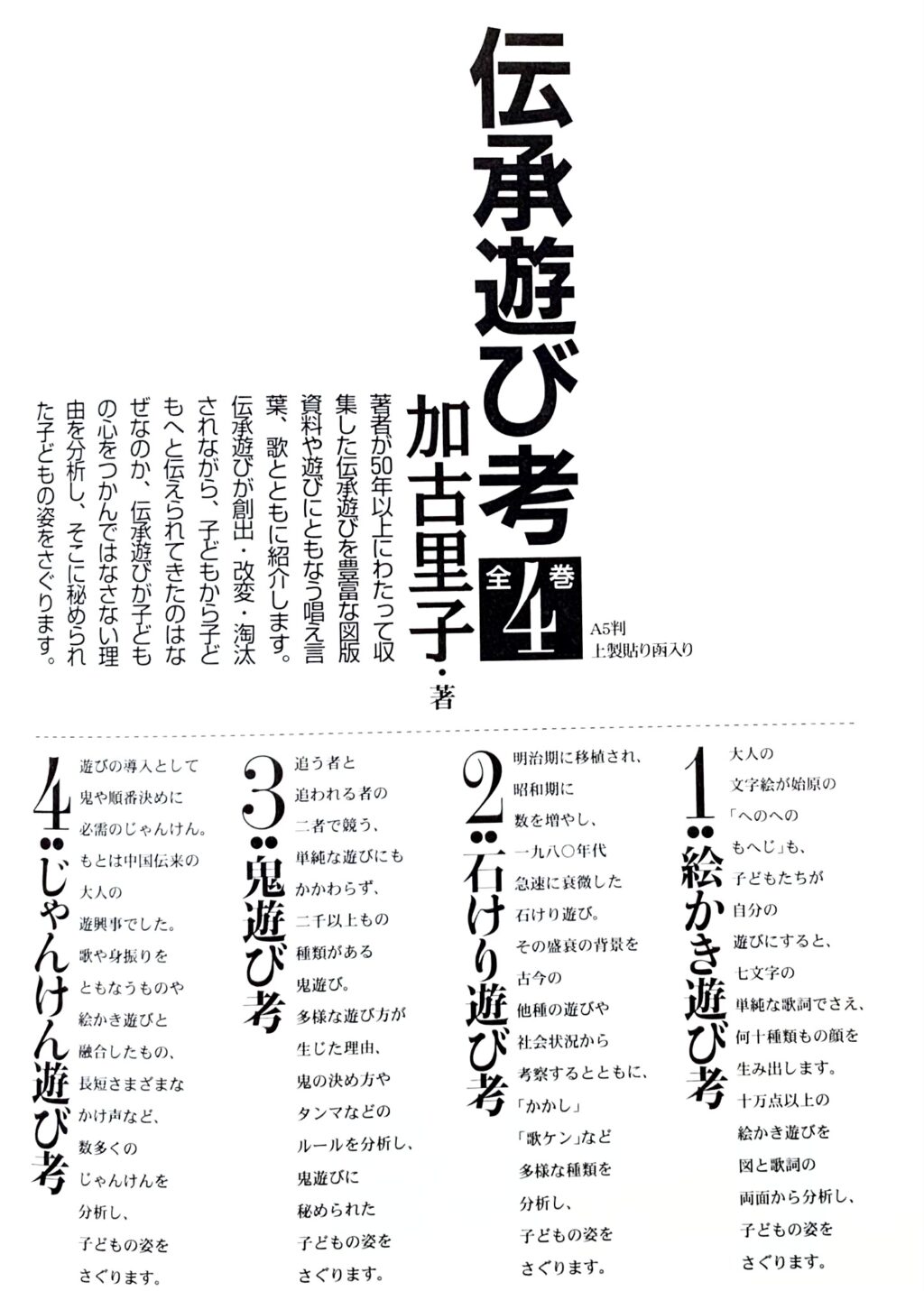

『伝承遊び考 全四巻』の書評が『今 地球は? 人類は? 科学は?』(中村桂子著2025年藤原書店)に掲載

『リレートーク 言葉の力 人間の力』(2012年 佼成出版社)で加古と対談したこともあり、交流があった中村桂子氏による『今 地球は? 人類は? 科学は?』(藤原書店)が出版されました。副題は「生命誌研究者、半世紀の本の旅」。

帯には、「科学者とは」「人間とは」「こころ」「AI」「戦争」⋯を問う59冊を書評、とあります。

全9章の中の第6章「子どもたちへの眼差し」で、加古里子による『伝承遊び考』全4巻(2006年〜2008年小峰書店)の紹介とそこで加古が訴えている問題提起と警鐘に触れています。

社会や環境が急激に変化している現在こそ、いずれもお読みいただきたい本です。

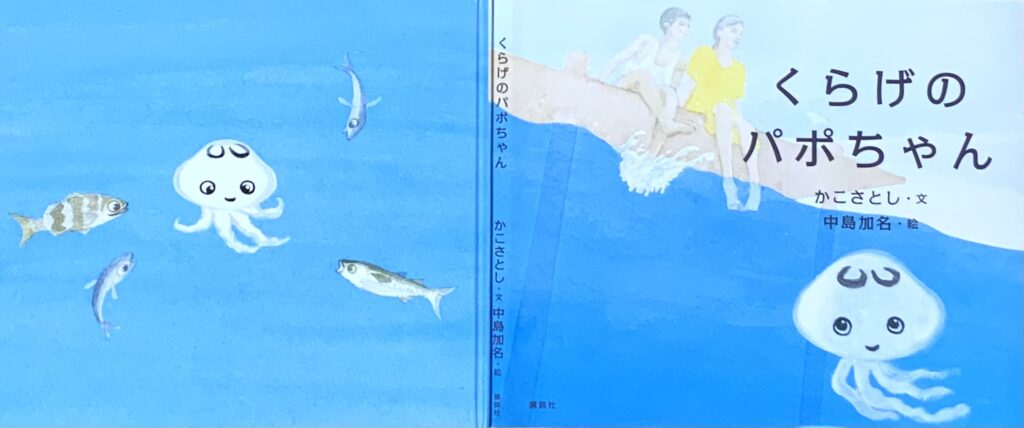

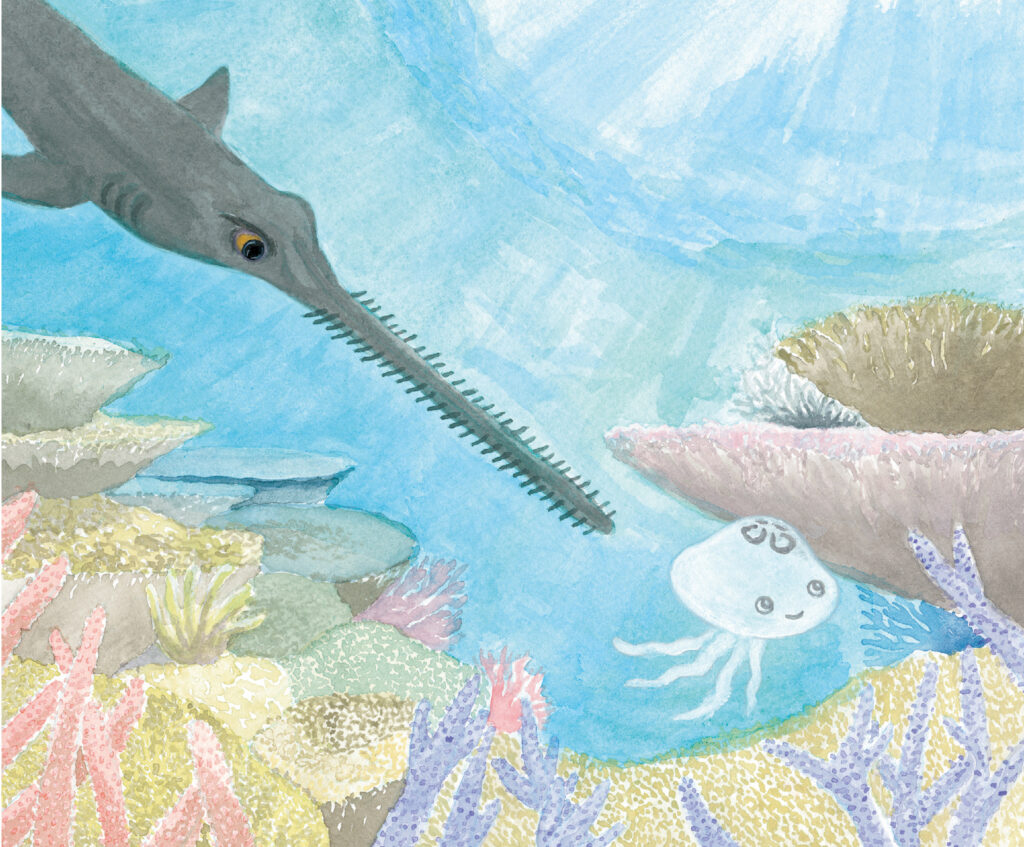

2025年2月22日朝日新聞【こどもの本棚】で『くらげのパポちゃん』(講談社)紹介

「孫が絵を付け かこさん遺稿が絵本に」

2025年2月5日に出版された『くらげのパポちゃん』はかこさとしが1950年から55年にかけて書いたもので2021年に見つかり、孫の中島加名の画描によって絵本となりました。

創作当時、かこさとしは目の前にいた戦争で家族を失った子どもの心に寄り添い、「パポちゃん」の大海原での冒険を通して、戦争がもたらした悲しみと憤りを伝えたかったに違いありません。

2025年2月17日 日本経済新聞「こころの玉手箱」で『からすのパンやさん』紹介

みなさんの「こころの玉手箱」には何が入っているのでしょうか。

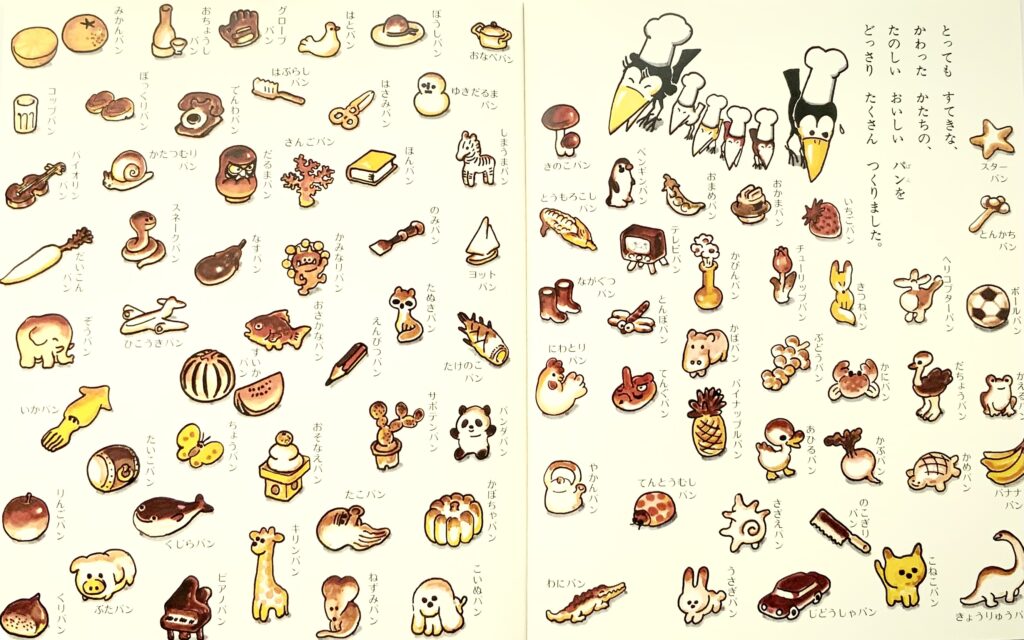

ヨシタケシンスケさんによる『からすのパンやさん』の思い出が紹介されました。

加古にとっては,小学生時代、母から小銭を渡されて、学校前の文房具屋さんで買う、ジャムをぬった食パンを食べるのが大変嬉しかった、と晩年になってからも繰り返し懐かしそうに話していました。

それぞれのパンについては公式サイトの左下にある50周年記念特別サイトをご覧ください。

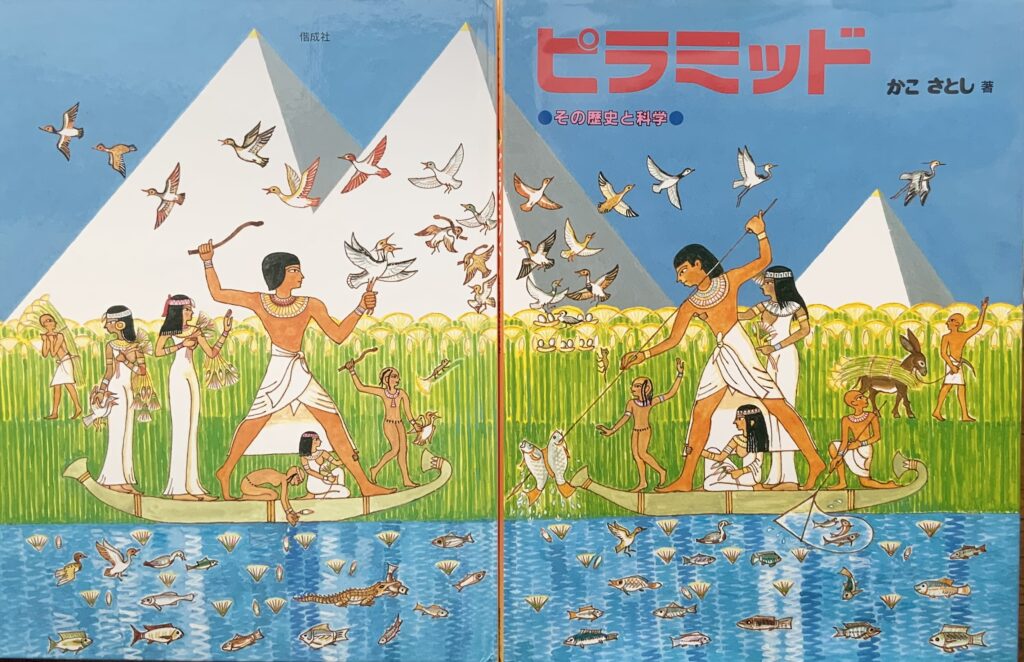

2025年2月17日 読売新聞、28日タウンニュース『ピラミッド』の感想文で最優秀賞

「友に薦めたいこの1冊コンクール」

読売新聞によると、小学生を対象にした「友に薦めたいこの1冊コンクール」で『ピラミッド』(1990年偕成社)を取り上げた小学6年生が、約4000点の中から最優秀賞(藤嶋昭賞)に選ばれ2月16日に表彰式が行われました。

『ピラミッド』はその建造の歴史、背景、文化などを絵や図表を駆使してわかりやすく、詳細に説明していて、こどもから大人まで読み応えのある大型絵本です。

2025年2月28日のタウンニュースでも報じられました。

手ぬぐい

大正15年生まれの加古は、幼い頃、小川で小魚をとるには、手ぬぐいがもってこいだった、とその手順を詳しく『だるまちゃんの思い出 遊びの四季』(2021年文春文庫・上)に挿絵付きで紹介しています。

そして若い頃も手ぬぐいを愛用していました。そんな姿が絵本の中に登場しています。

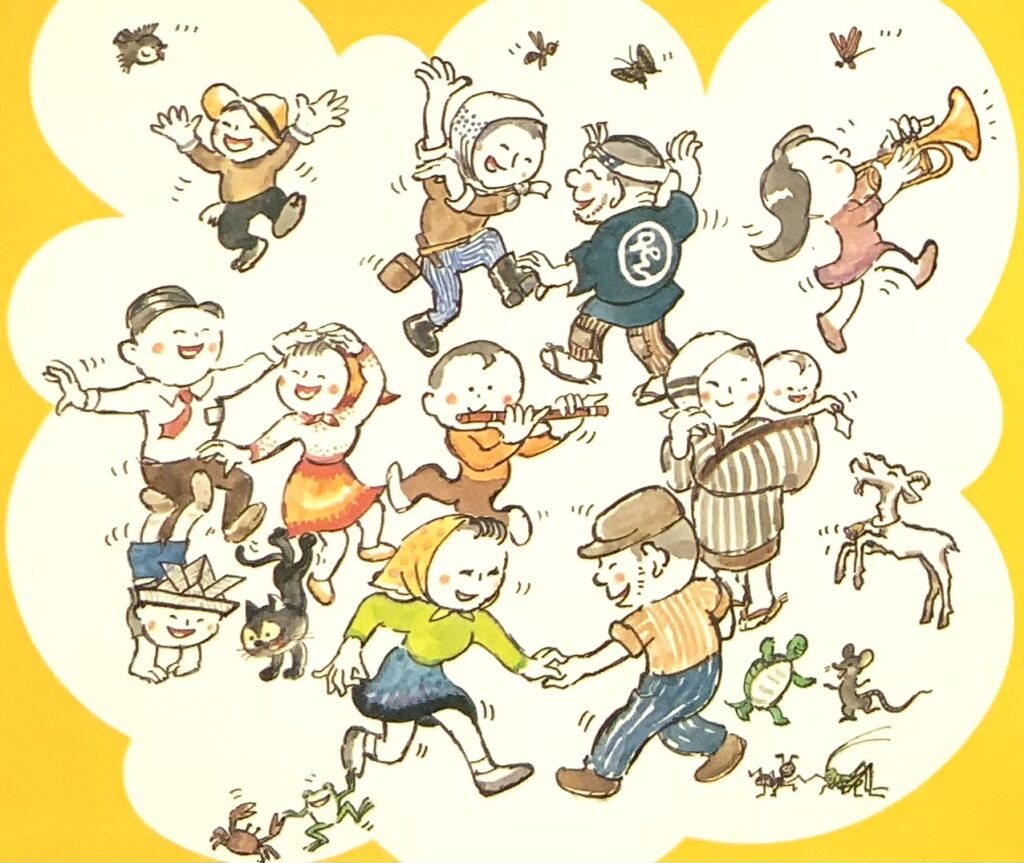

『わっしょいわっしょいぶんぶんぶん』(1973年偕成社・下)の裏表紙、腰に手ぬぐいで子どもを肩ぐるましているのは加古の姿、そのものです。ねじり鉢巻やほおかむり、姉さんかぶりの人もいます。

そして表紙(下)にも手ぬぐいの人、ひと⋯。

2024年に新装版が刊行された『かこさとし新・絵でみる化学のせかい』(講談社)にも、麦わら帽子をかぶり、首に手ぬぐいを巻いた加古が描かれています。

『からすのパンやさん』にも⋯

サイチどんも

パンやが焼けた?!

圧巻は、この面々の手ぬぐい姿!

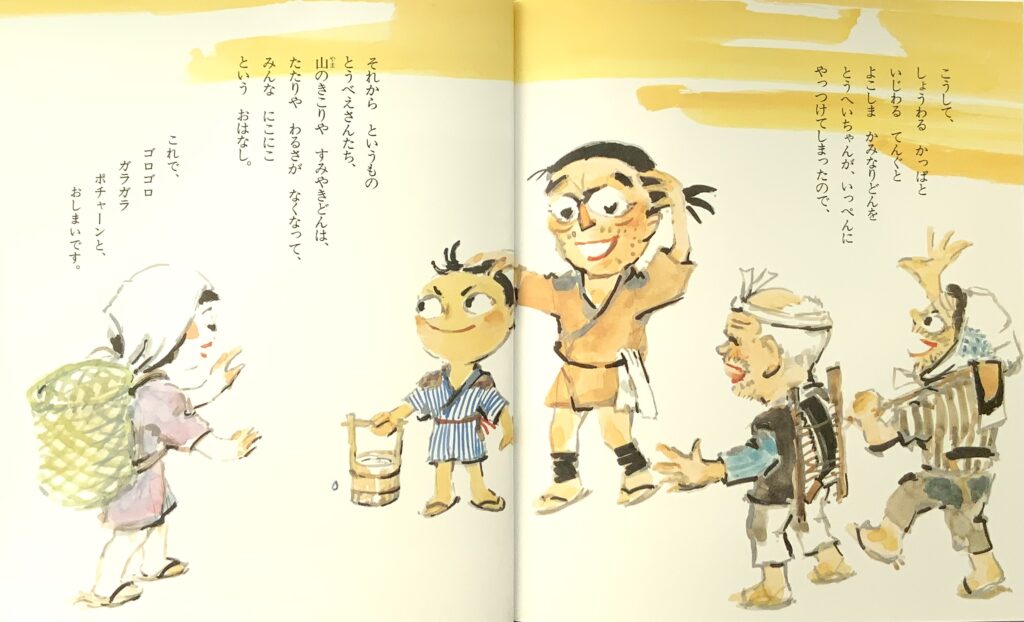

こちらは2025年1月に重版になった『かっぱとてんぐとかみなりどん』(復刊ドットコム)の最終場面です。昔話の時代、手ぬぐいが必需品だったのがよくわかります。

そんなこんなで、加古作品の一場面が手ぬぐいになったりしました。

当サイトのニュースにも掲載されています。

2025年1月26日藤沢市・村岡公民館で「かこさとしが伝えたかったこと〜子どもたちの未来へ〜」

講演会のテーマは先週と似ていますが、今回は特に『秋』の朗読が中心でした。

対象は中学生以上、若い世代の方にも参加いただきました。

かこさとしが体験した戦争について、様々な著作の中に登場する戦争や争いの物語を読みながら、どうして戦争が起きるのかを考えるきっかけとなることを願い、お話ししました。

『秋』(講談社 )の他には、『かこさとし童話集』(偕成社)の1巻「ゾウの王国 アリの王国」の全文、3巻「スピッツベルゲン協会の集まり」、『人間』などの一部を朗読、ご紹介いたしました。

大変熱心にお聴きいただき質問や感想も活発に発言してくださり、戦後80周年の今年、今一度立ち止まって、過去を振り返り、未来を考える時間を持つことの大切さを痛感した一日でした。

2025年村岡公民館だより「出会」3月号で紹介されました。

2025年1月23日朝日小学生新聞に書評 『原子と分子のたのしい実験』(2024年講談社)

化学というと実験室の中でするもの、難しいというイメージをお持ちになるかも知れません。

しかしながら、『かこさとし 新・絵でみる化学のせかい』シリーズ①の本書をご覧いただくと、私たちは、毎日の生活の中で化学を使い、役立てていることが、お子さんたちにもわかっていただけることでしょう。

それこそが化学を専門にしていたかこさとしが伝えたかったことです。

化学ってそういうことなのか?!目からウロコの絵本になるかも知れません。

本書を2025年1月23日、朝日小学生新聞でご紹介いただきました。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る