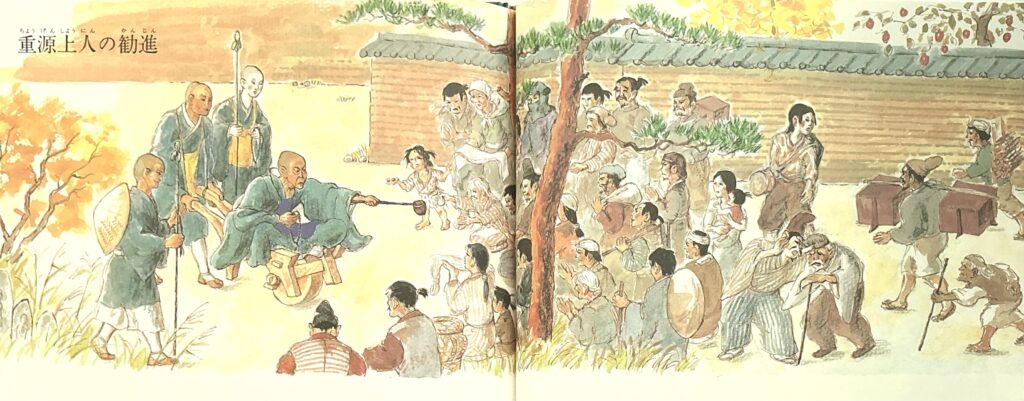

山の上にあるお寺に詣でるのでしょうか。細く長い石段を登ってゆくおばあさんの姿が、加古作品のあちらこちらに描かれています。

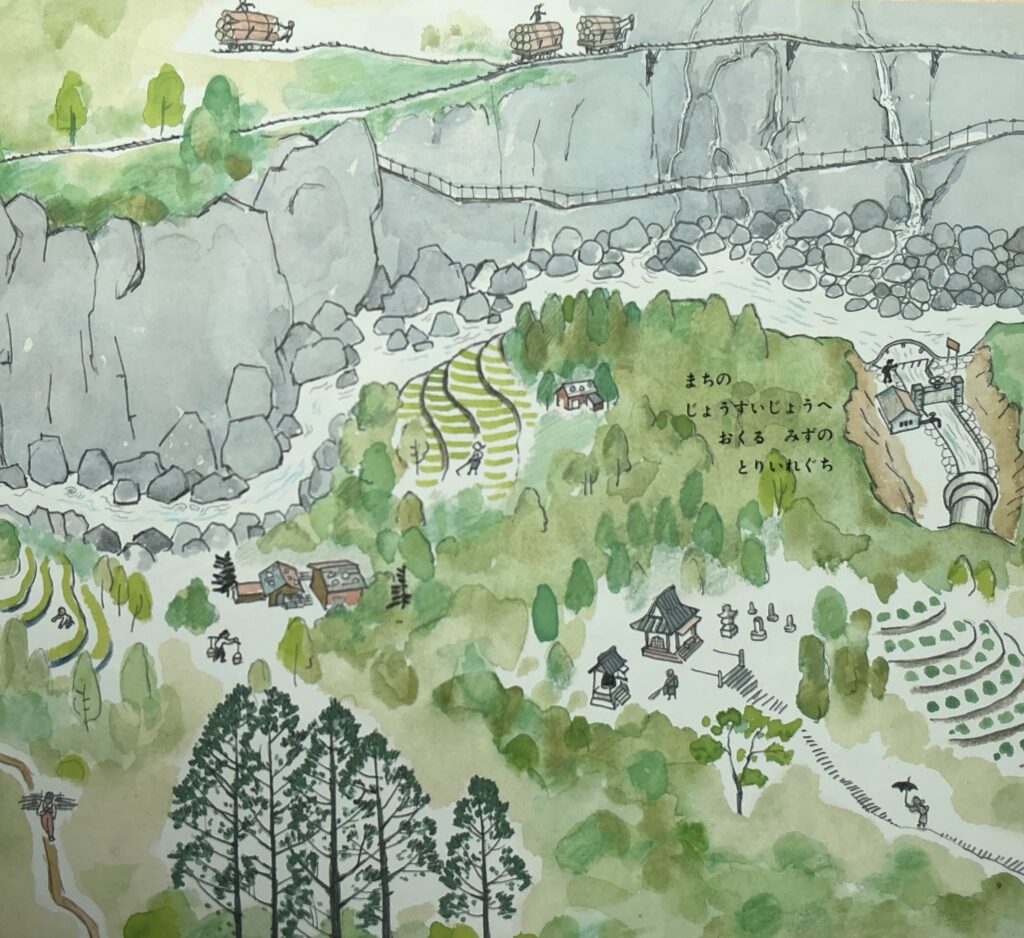

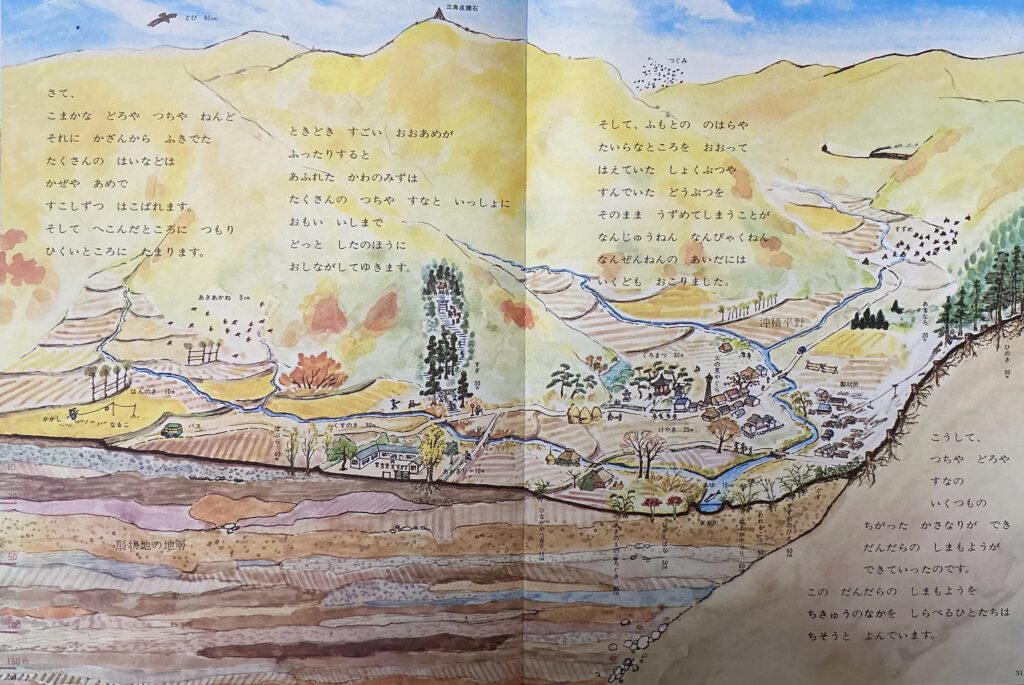

『かわ』(福音館書店1962年)は科学絵本ですが、そこにもなぜか「石段のおばあさん」がいます。この絵について、かこ自身は『絵本への道』(1999年福音館書店)でインタビューに答えて次のように話しています。

(引用はじめ)

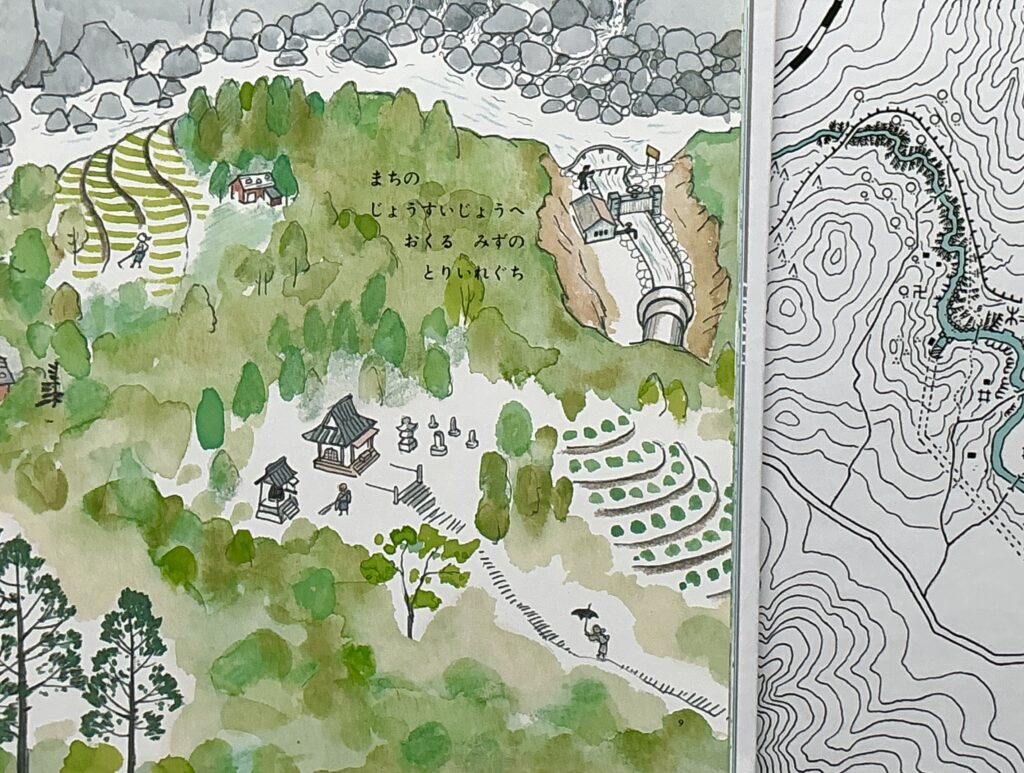

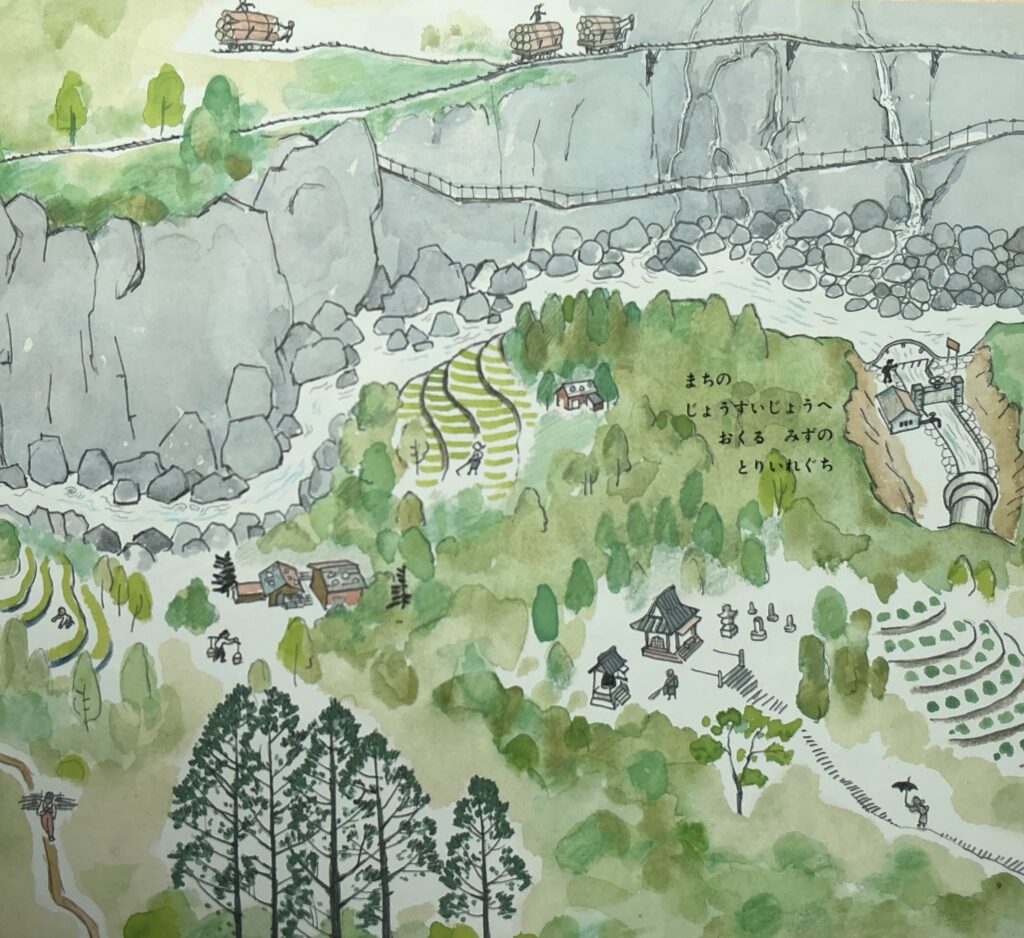

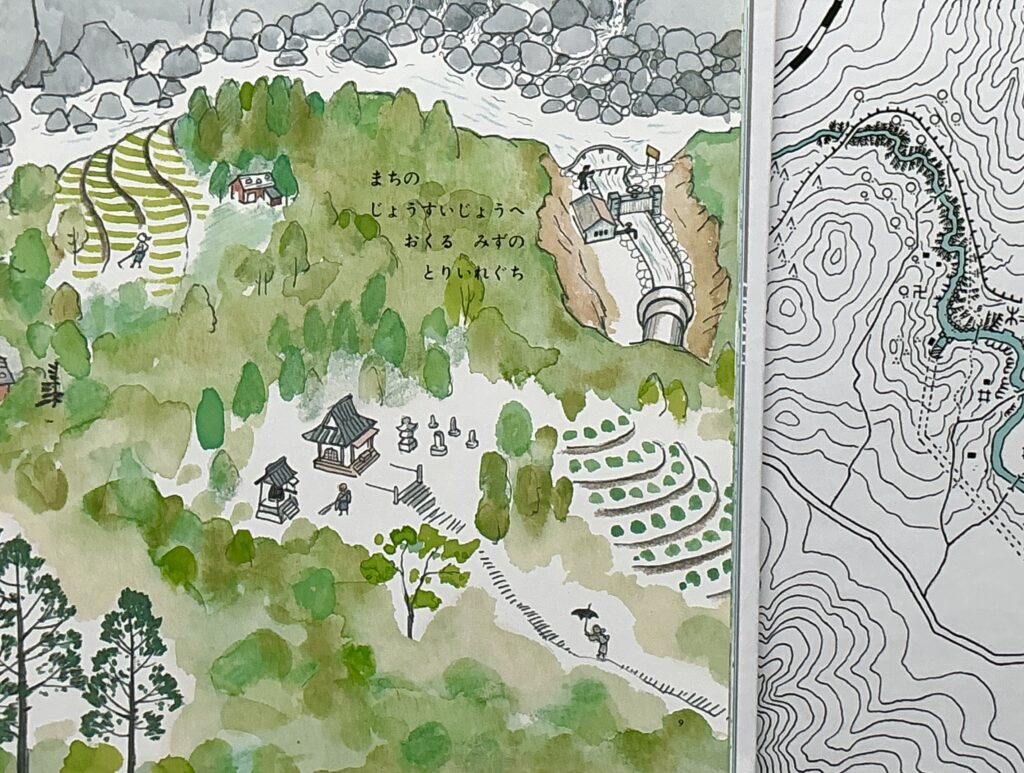

取水場のそばのお寺に行くおばあさんはお年寄りを登場させたかったから描き込んだわけですし、山羊などを描いたのも一種の遊びです。実感とか体験に重ねて読者が興味を持ってくだされば良いと思いました。

(引用おわり)

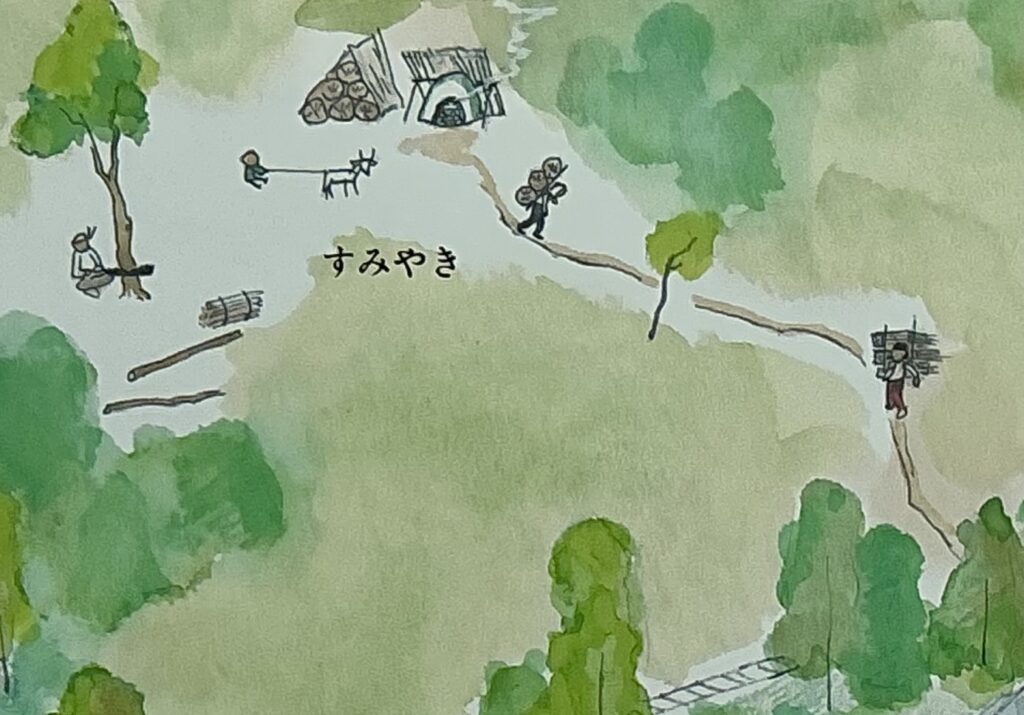

石段のおばあさんのほか、取水口を点検する人、だんだん畑で働くひと、柴を背負う人などの姿が見られる

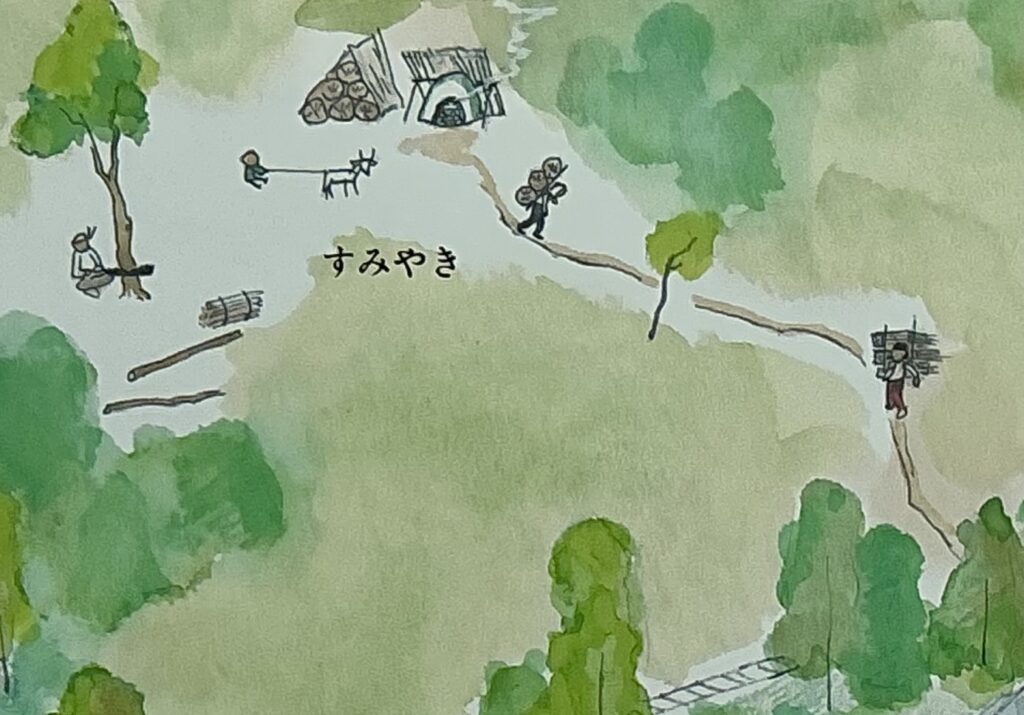

炭にするために木を伐採するひと、焼けた炭を背負って運ぶ人の間に山羊と遊ぶ子の姿

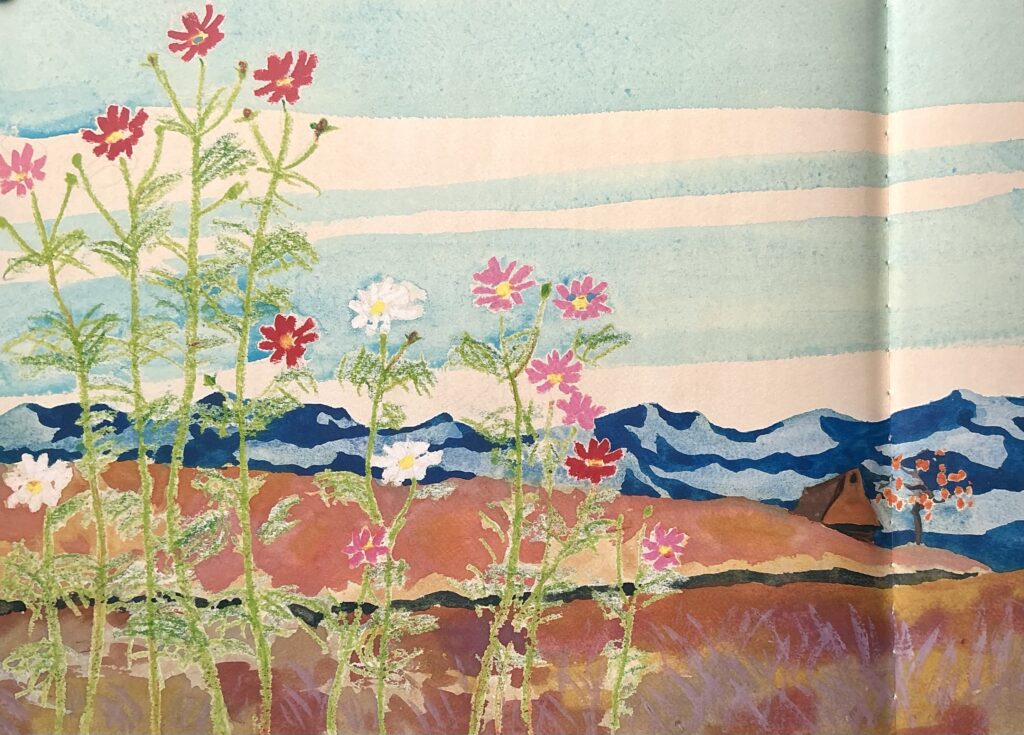

『かわ』同様『地球』(1975年福音館書店)にも小さくではありますが紅葉する秋の山々の中にお寺の参道の石段と人々が描かれています。神社仏閣とも関係し、ある意味これは非常に日本的な文化的な風景です。科学絵本でありながら、こういった「うるおい」を織り込む点がかこさとしらしい点でもあります。よく見ると石段の下のバス停にも杖をついたおばあさんが立っています。

上述の引用にもあるように、私たち日本人だからこそ、こういった光景を見て、自身の実感や体験と重ねておばあさんの心境や神社仏閣の静けさなどをおもうことができるのです。

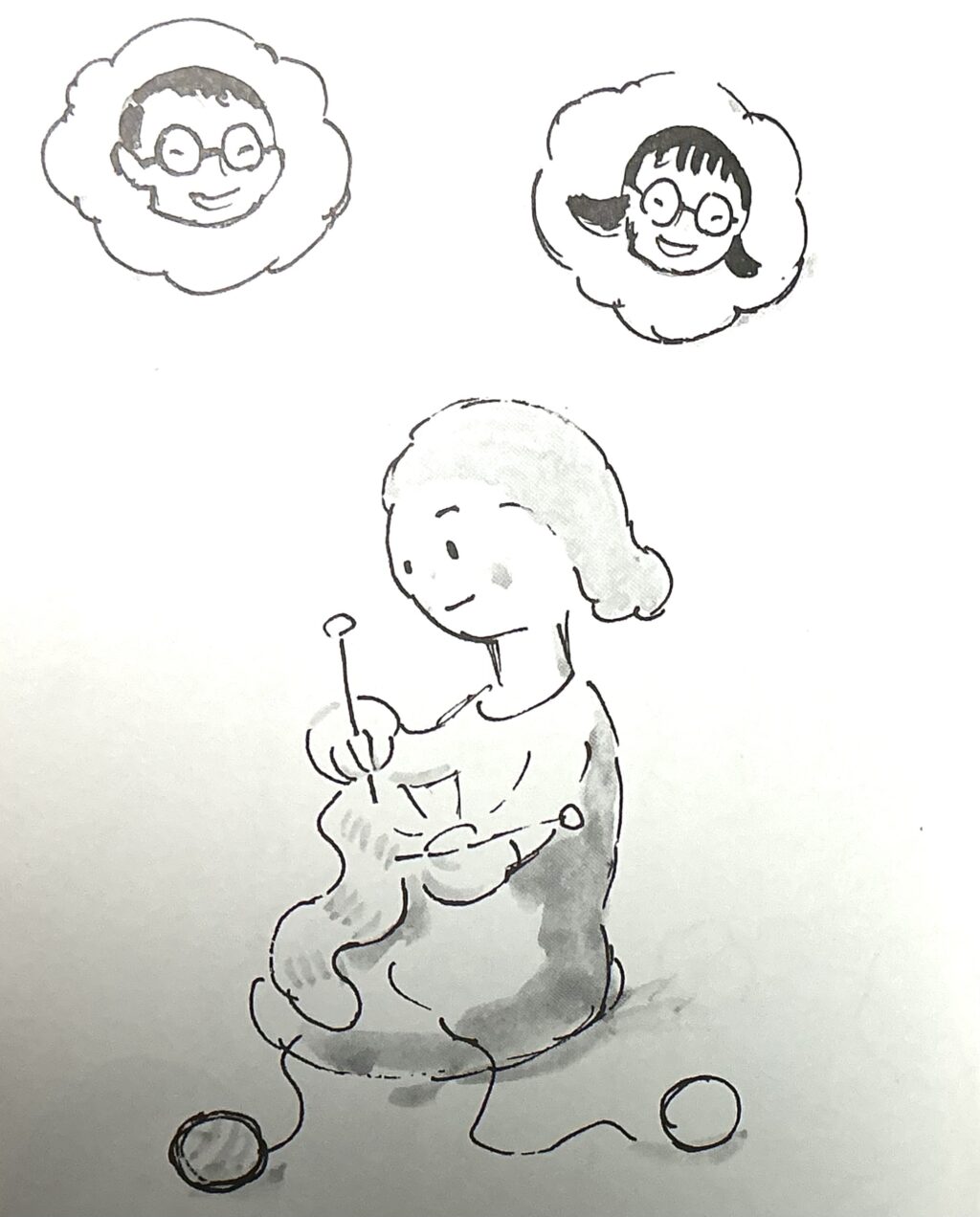

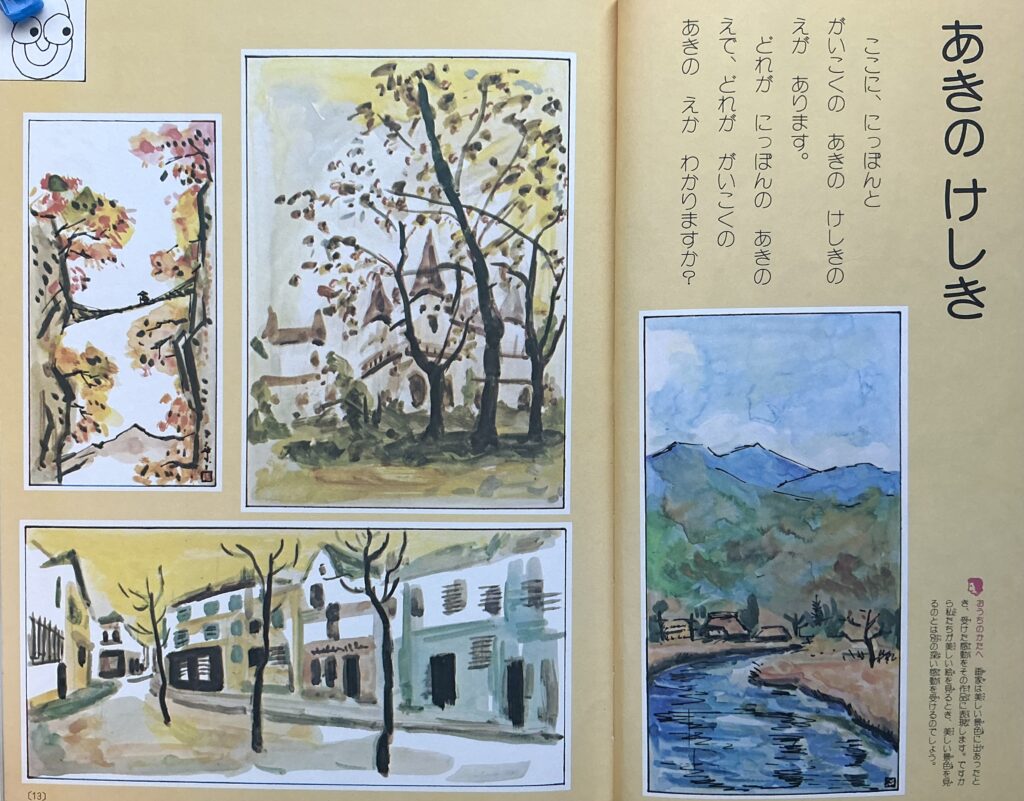

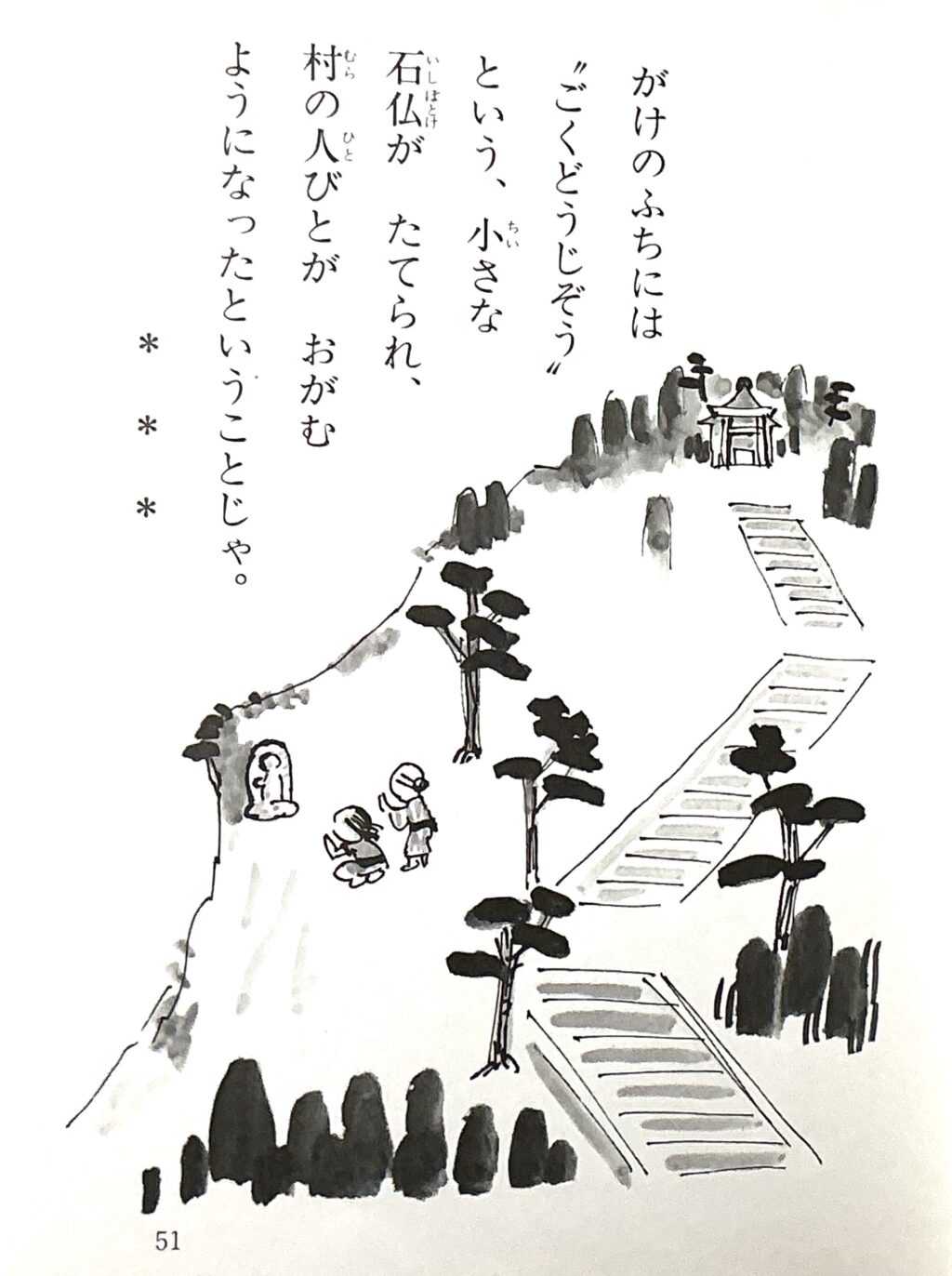

1979年に刊行された『かこさとし お話こんにちは 秋11月の巻』(偕成社)にも「石段のおばあさん」の絵が大きく載っています。

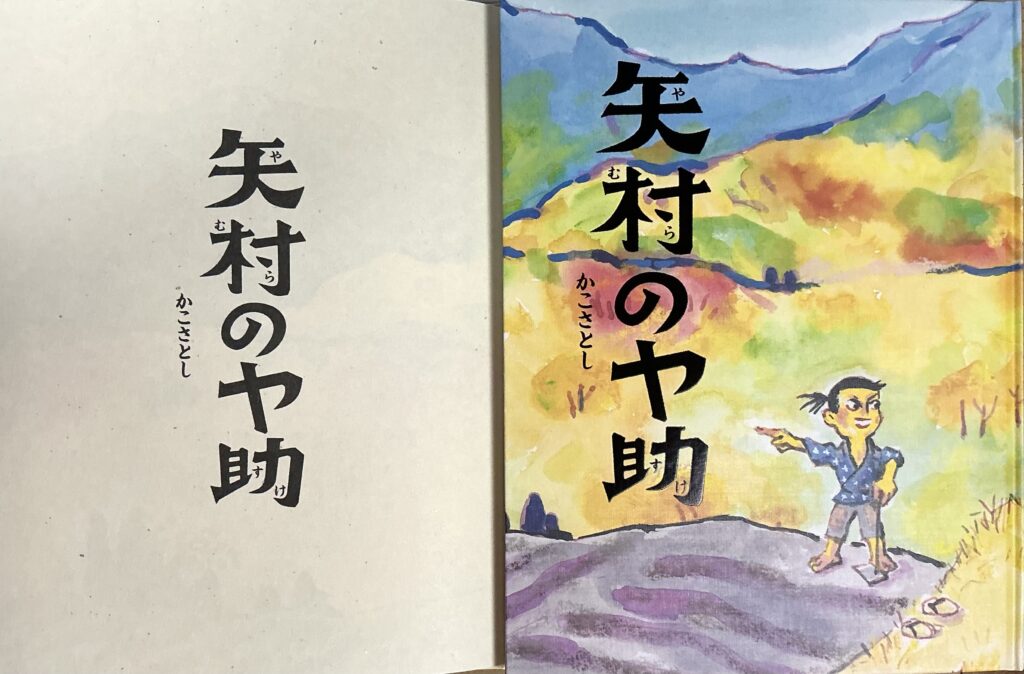

これは「ごくどうもんとさんぞく」の挿絵です。あらすじをお伝えしましょう。

村一番の長者さんの一人息子は怠け者で働きもせずあそび人で、”ごくどうもん”とよばれていた。長者が亡くなってからもごくつぶし、長者の屋敷は荒れ放題となり持ち山には山賊がすみつくようになった。

村人が楽しみにしている秋祭りの日、祭りの呼び物の勝ち抜き相撲に山賊が現れ、ほうびの品をさらっていった。これを見て、この”ごくどうもん”は「みんなが楽しくあそんでいるのをじゃまするものは、おれは大きらいじゃ。」と、山賊にくみつき、組み合ったままやしろの坂をころげ落ちた。

「村の衆、おれは いままで ごくどうもんであそんでばかり、何もできなんだ、これが おれの たった一つの おかえしじゃ。さいならようー。」と叫びつつ、山賊にしっかり組みついたまま深い崖からどどうっと落ちてしまった。

こうして石段の脇にたてられた小さな石仏、そしてそれを拝むおばあさん。

加古作品のさまざまのところに登場する「石段のおばあさん」には、こんなお話が重なります。

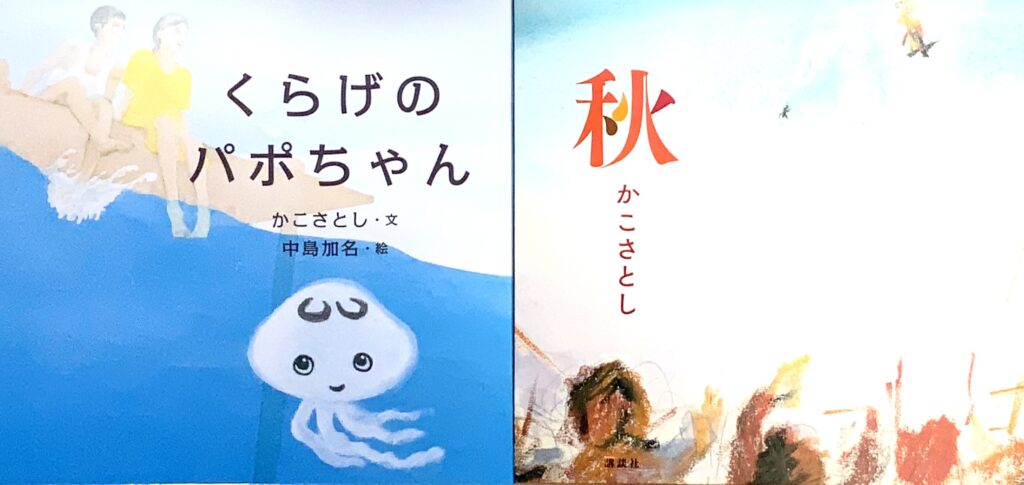

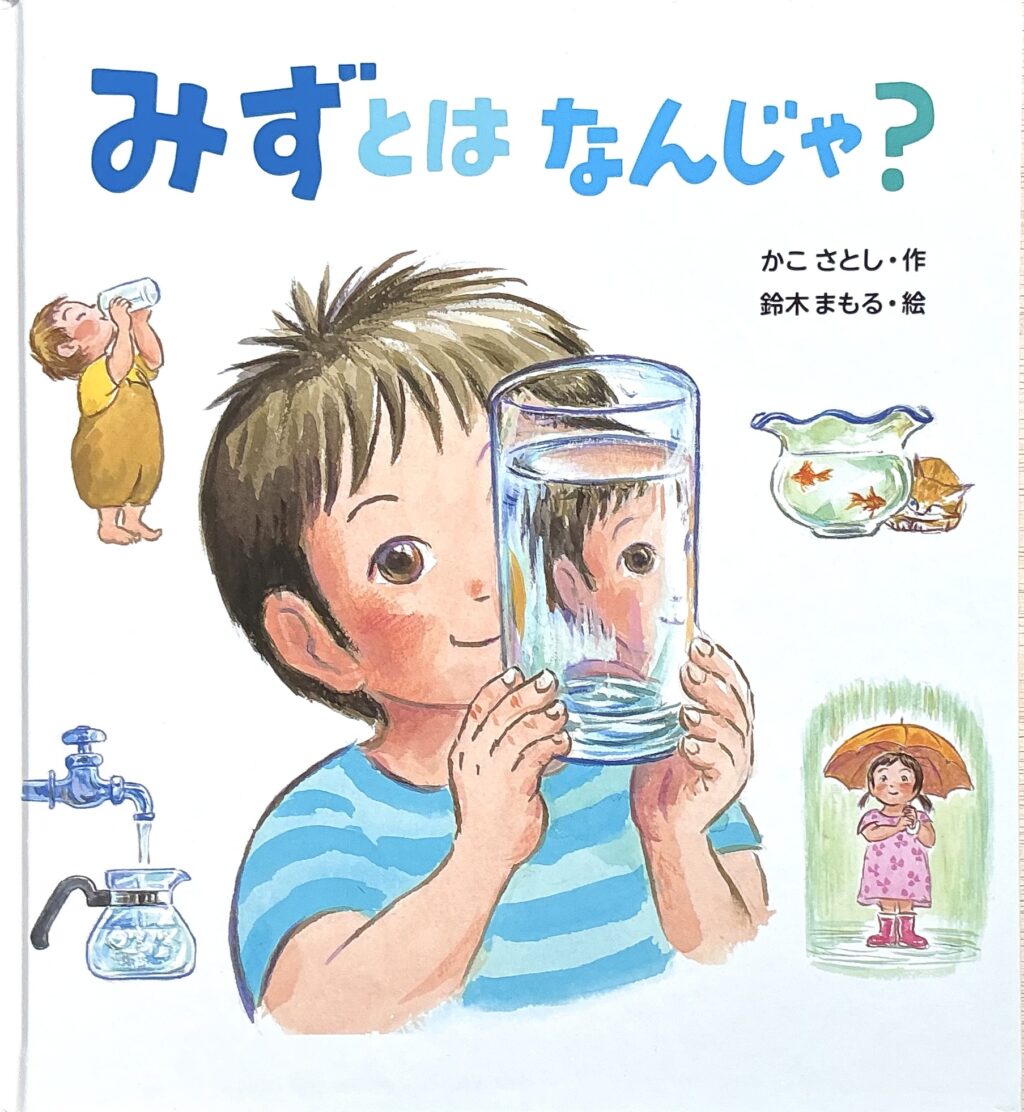

驚いたことに『みずとはなんじゃ?』(2018年小峰書店)にもこの「石段のおばあさん」が登場しているのです。この絵本は加古が最後に手がけたものの下絵の状態から進むことができず、鈴木まもるさんに託して完成させていただきました。

加古の下絵は本当にラフなもので細かい描き込みはなかったにも関わらず、出来上がった絵には「石段のおばあさん」がいるではありませんか!

それを見て思わず叫んでしまいました。そして鈴木まもるさんにどうしてこれを描かれたのですかとお尋ねしたところ、まもるさんはこどもの頃から『かわ』を読みその世界に入り込んでさまざまな想像をめぐらせていたので、自然に絵の中に登場することになった、と話してくださいました。

こんな小さな描き込みですが、そこから広がる世界は大きく、時に深いものに通じていくことを驚きとともに知ることができた「石段のおばあさん」です。

「石段のおばあさん」が登場する『みずとはなんじゃ?』絵は鈴木まもるさん

「石段のおばあさん」の部分と対応する『かわ』の裏表紙の地図