皆様にとって、“火の鳥”はどんなイメージでしょうか。

手塚治虫氏の作品を思い浮かべられる方も多いことでしょう。かこさとし最後の作品になってしまった『水とはなんじゃ?』(2018年小峰書店)の絵を描いてくださった鈴木まもるさんによる絵本も出ていますが、デビュー前のかこさとしも20代の若い頃から作品に“火の鳥”を登場させています。

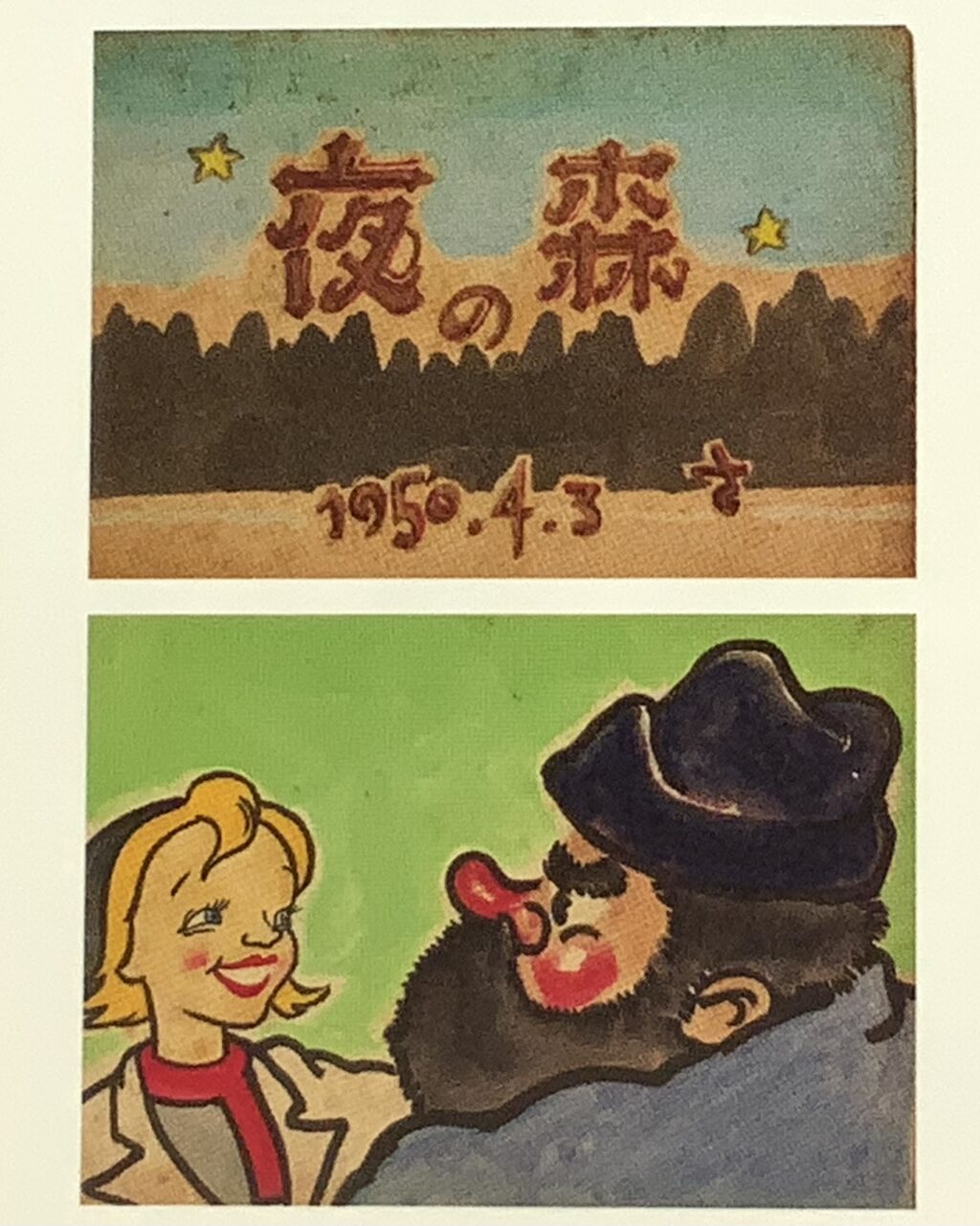

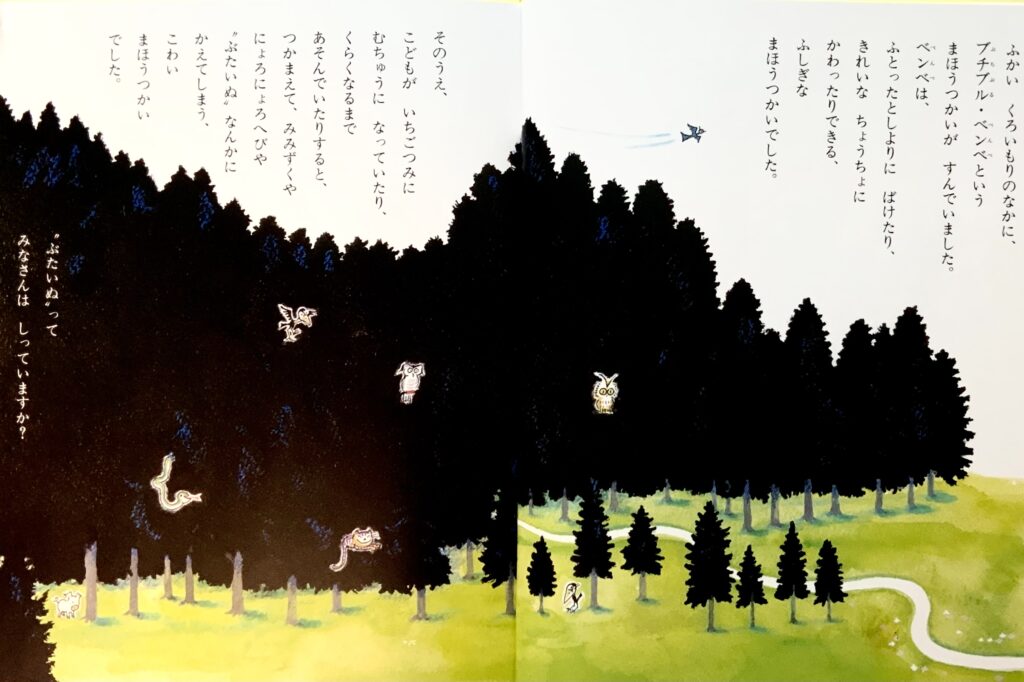

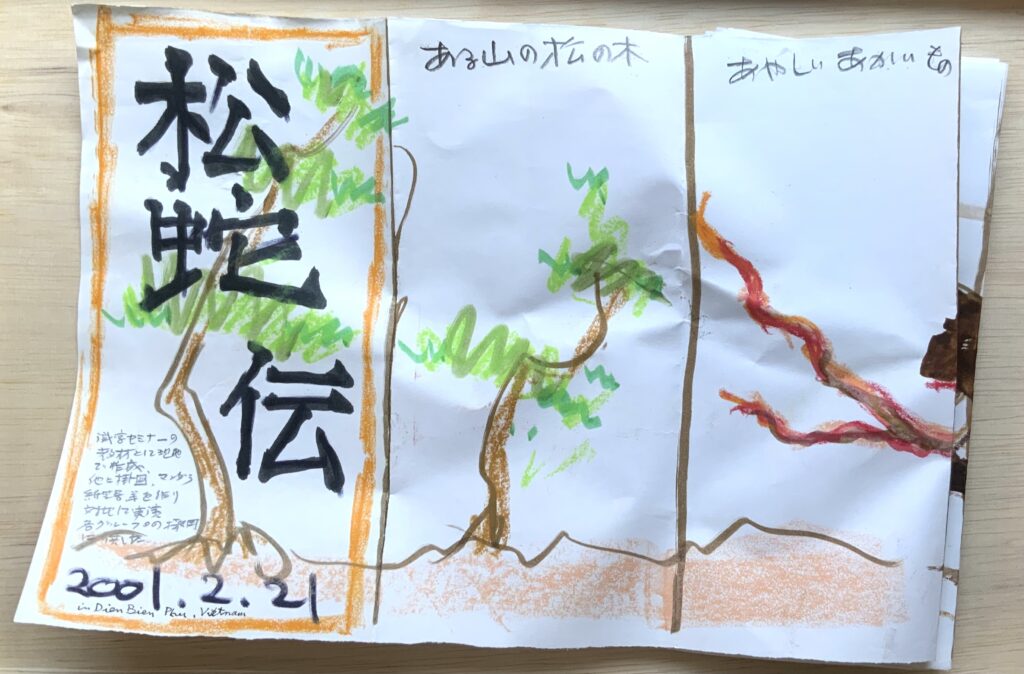

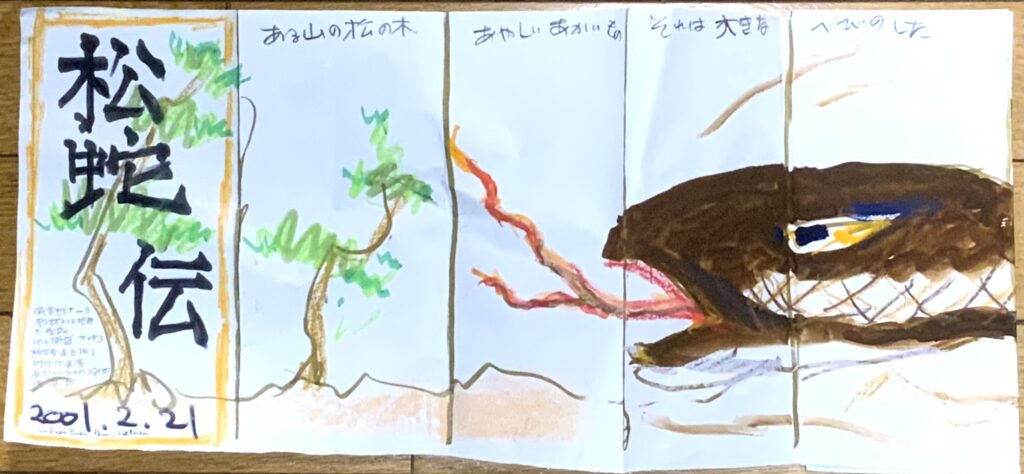

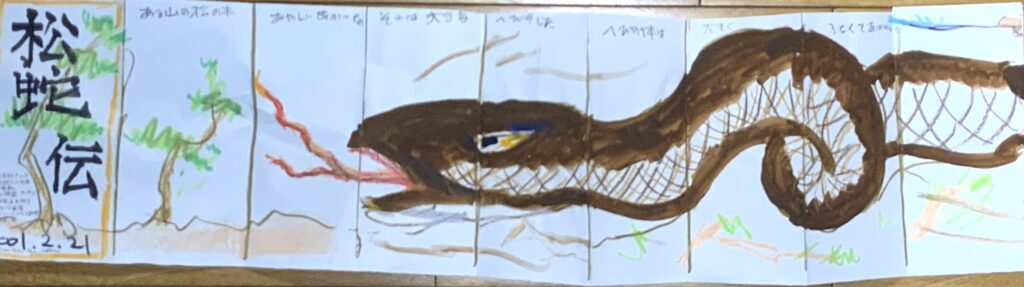

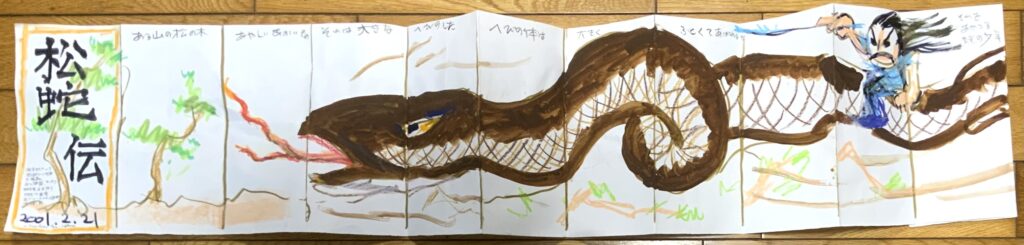

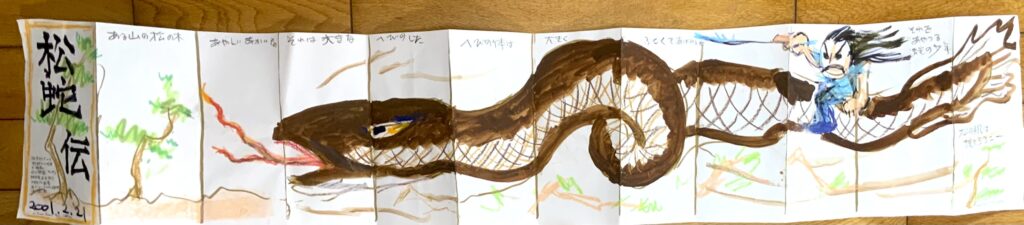

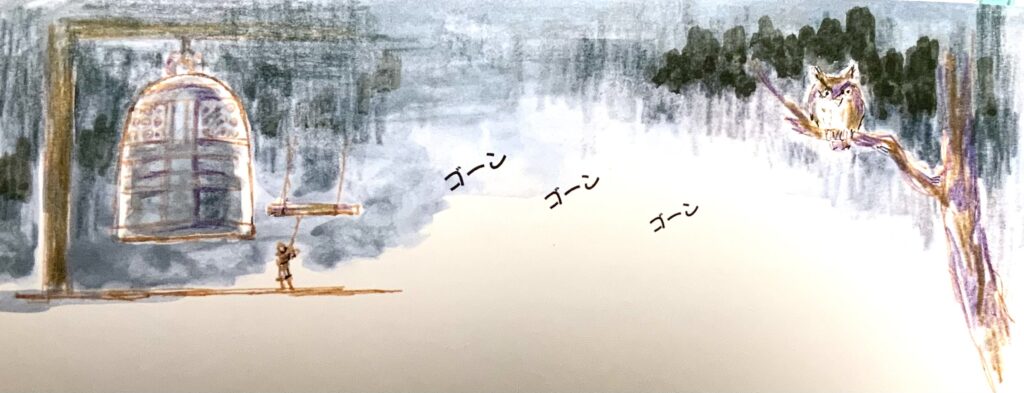

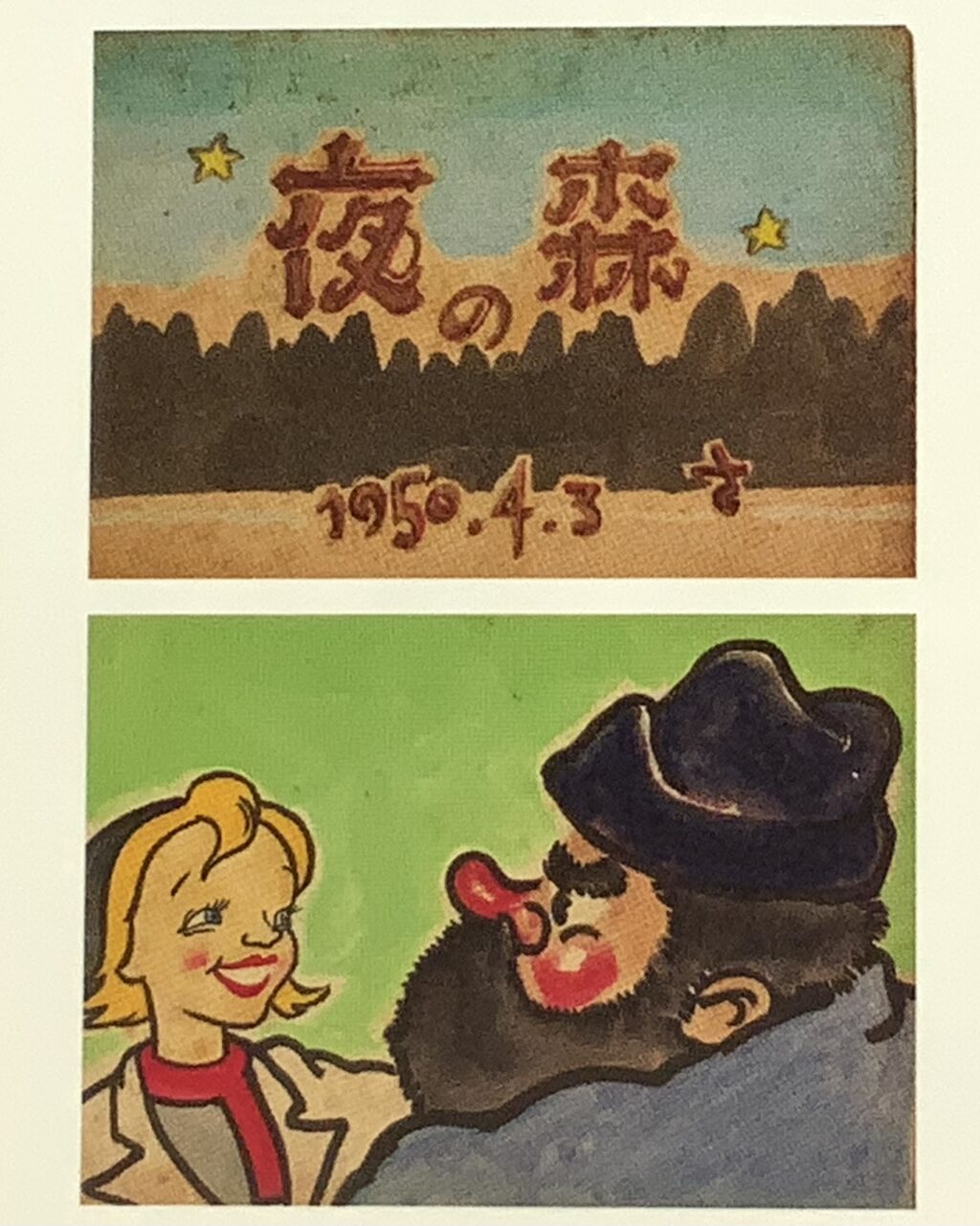

社会人になって、何か子どものためになることをしたいと考えた加古は人形劇と紙芝居の勉強を始めました。1950年作の手描き紙芝居「夜の森」(下)の後半で“火の鳥”が現れます。この紙芝居には人形劇団プークのために、と書かれていて、人形劇が上演される前に紙芝居を見せたりして場を和ませる、そんな役割を加古が依頼され、作ったのです。

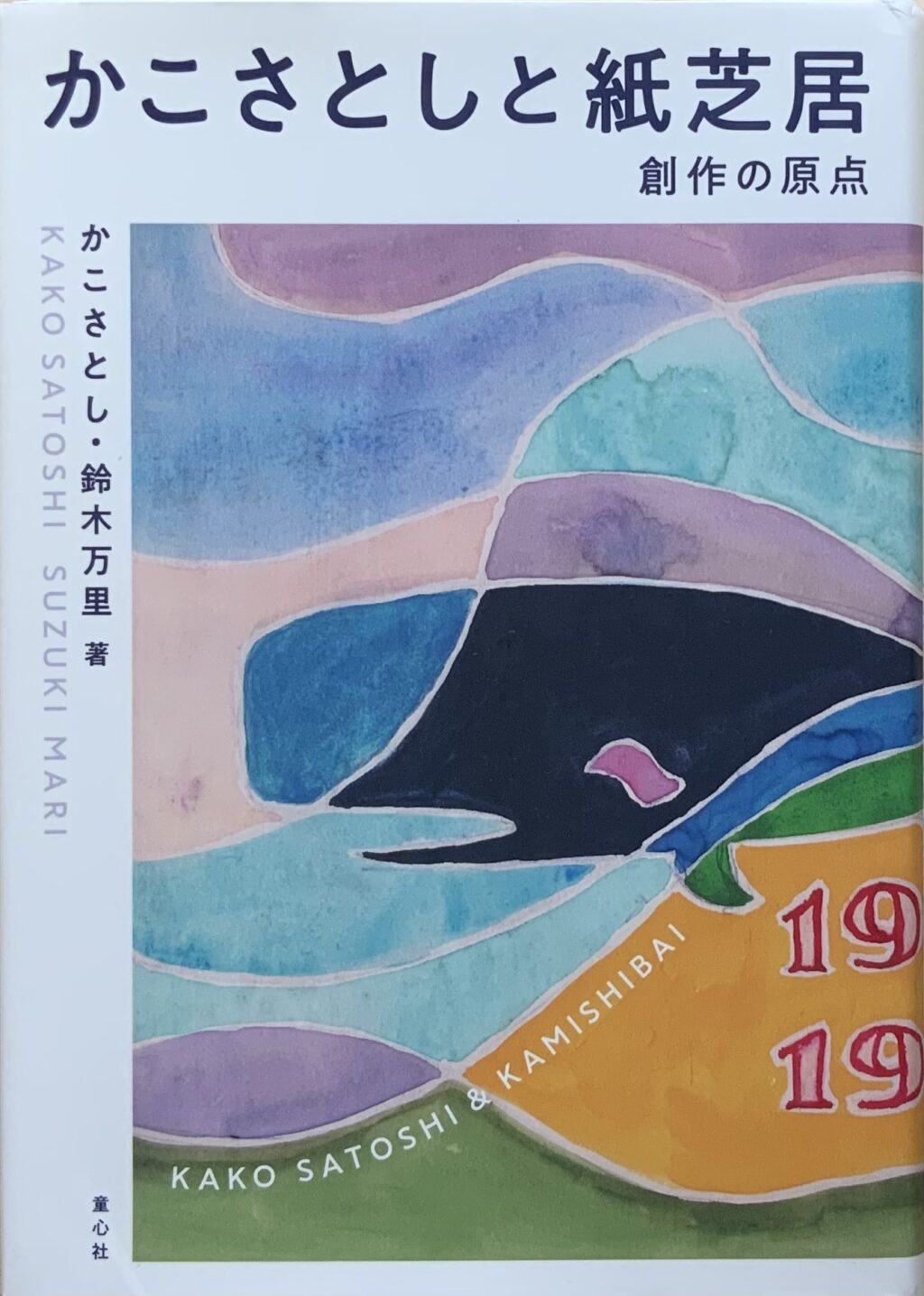

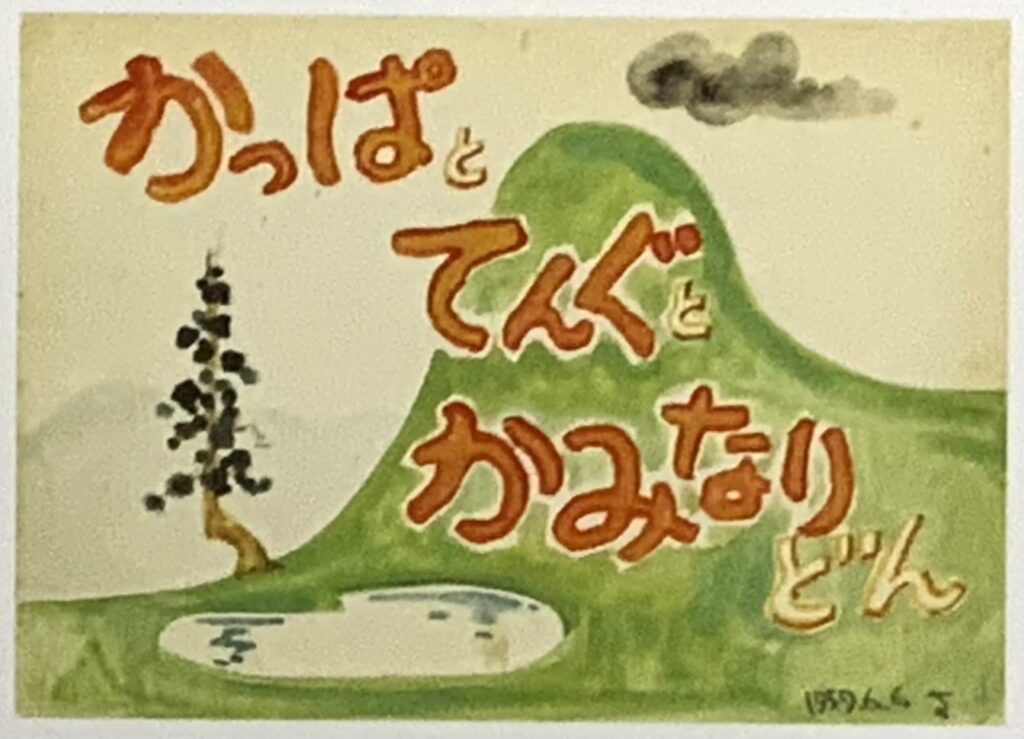

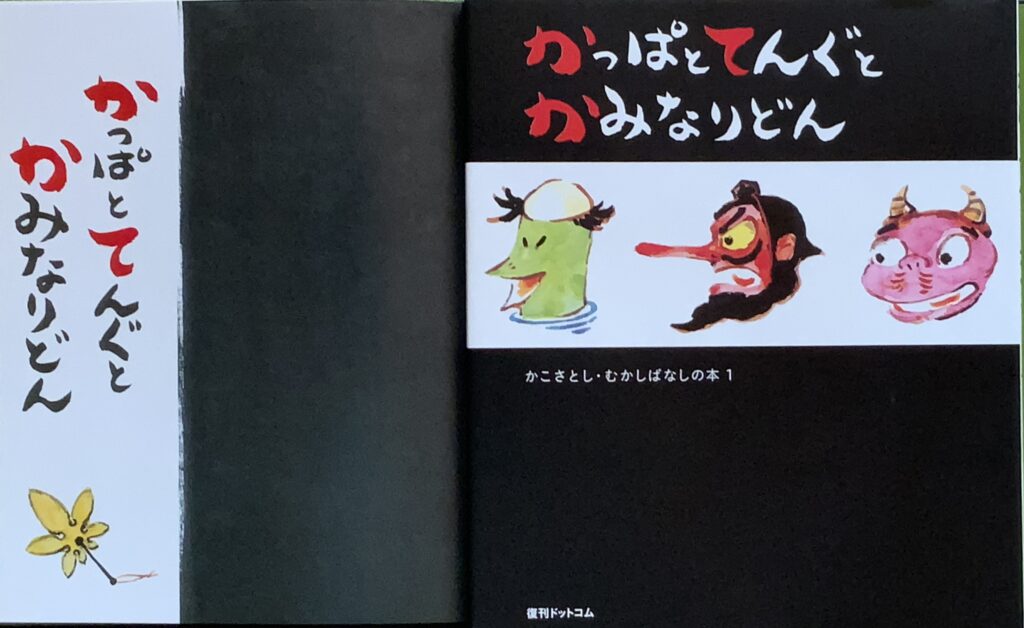

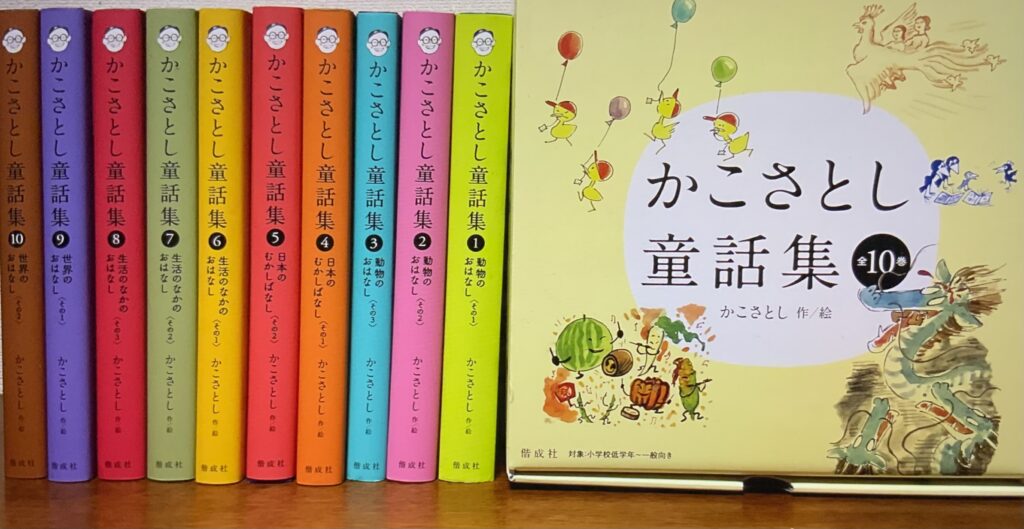

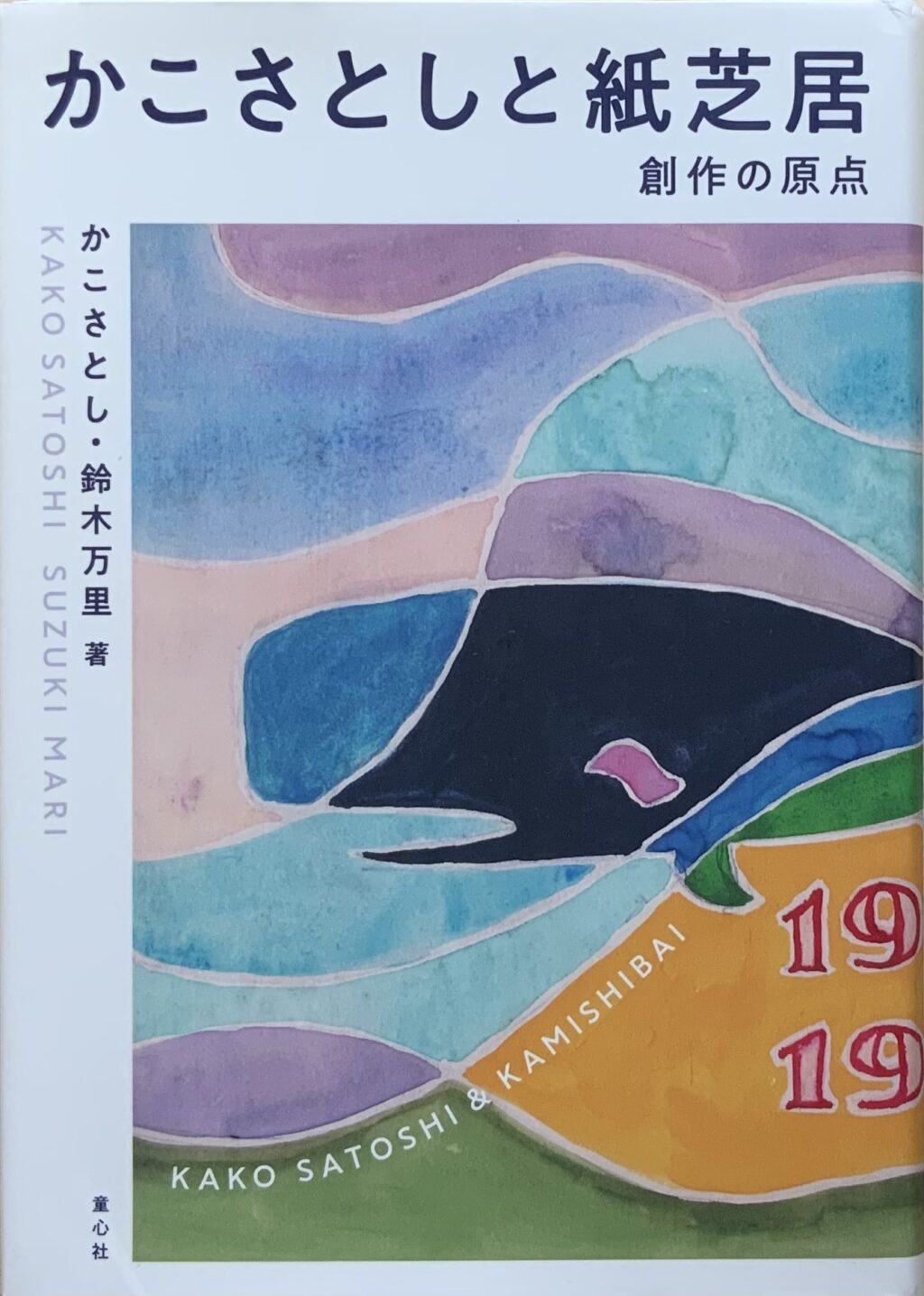

かこさとしと紙芝居

手描き紙芝居『かこさとしと紙芝居』より

『かこさとしと紙芝居 創作の原点』(上・2021年童心社)で、そのあらすじと2場面をカラー写真でご紹介しています。加古は、全26場面のこの紙芝居の脚本と絵を『かこさとし童話集 ⑩ 世界のおはなし〈その2〉の最後から2番目に登場させています。

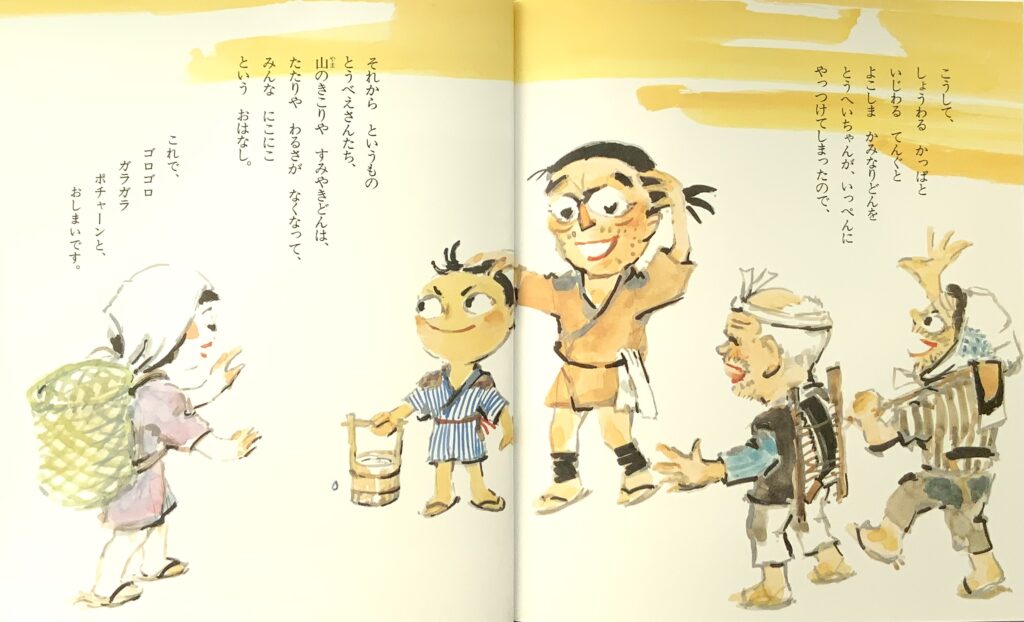

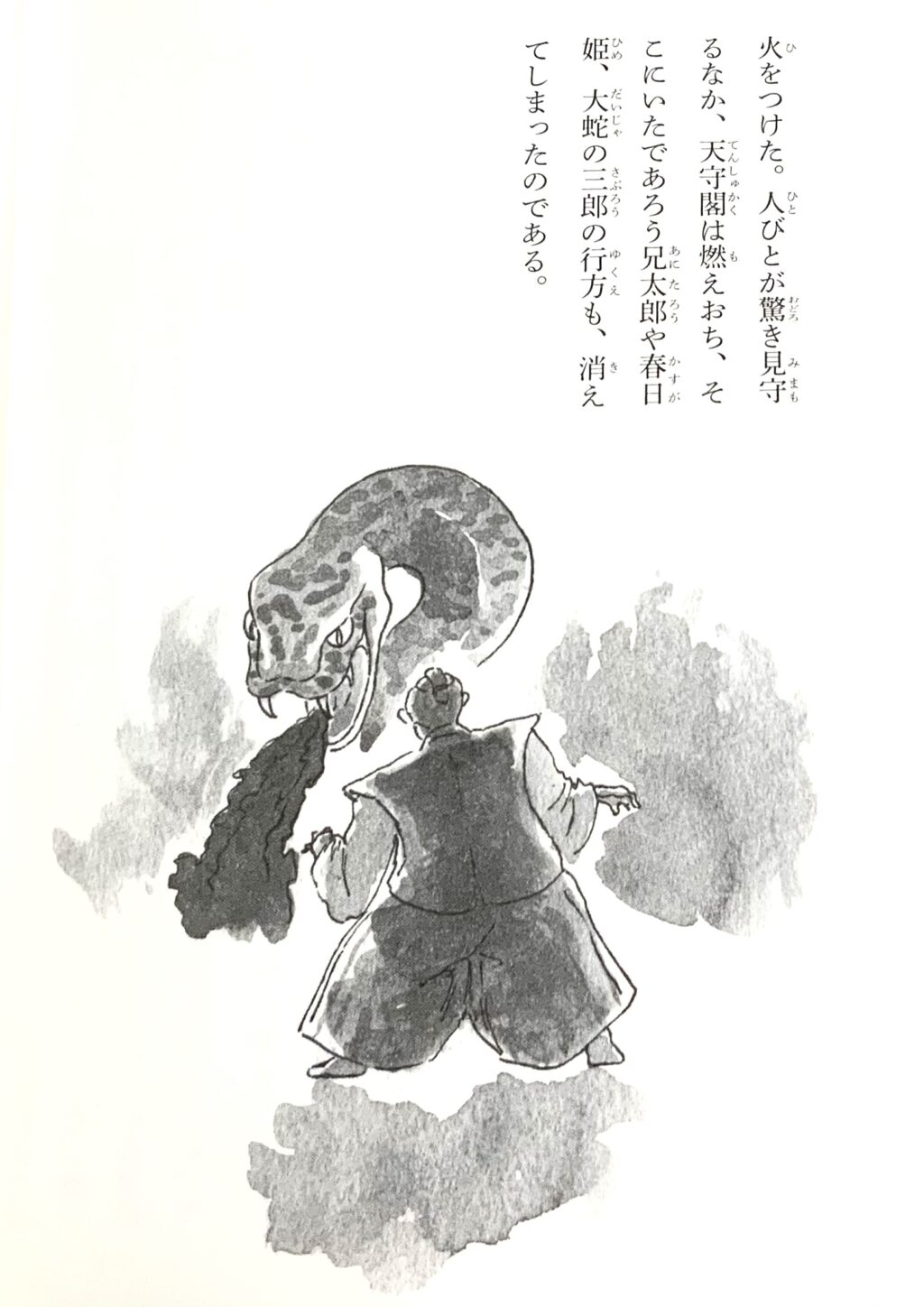

実はこのお話はいわゆる「イワンのばか」のイワンが主人公です。恐ろしい化け物がいる森に入ってはいけないと言われているにもかかわらず足を踏み入れたイワンは、幹に閉じ込められた“火の鳥”を助け出し、素晴らしいお城で暮らすことになったのです。しかしながら、森から帰らないイワンのことを村では⋯

(引用はじめ)

「イワンはばかだからきっと森で殺されたにちがいない。やっぱり夜の森はおそろしや、おそろしや」といって、いまでも、森へ入っていこうとはしませんでしたとさ。

これで夜の森のお話紙芝居はおしまいです。

(引用おわり)

お城の素晴らしさとはいったいどんなことだったのでしょうか。それは見た目の豪華さや美しさだけではなく、“火の鳥”の国の治め方の素晴らしさで、加古はその点を伝えたかったに違いありません。だからこそ246話の童話集の最後から2番目に収録したのではないかと思われます。

紙芝居を作りはじめた頃にすでに“火の鳥”のお話を「紙芝居童話」にし、自ら編んだ『童話集』の目立つ位置に配置したほどですから、絵にも当然描いています。

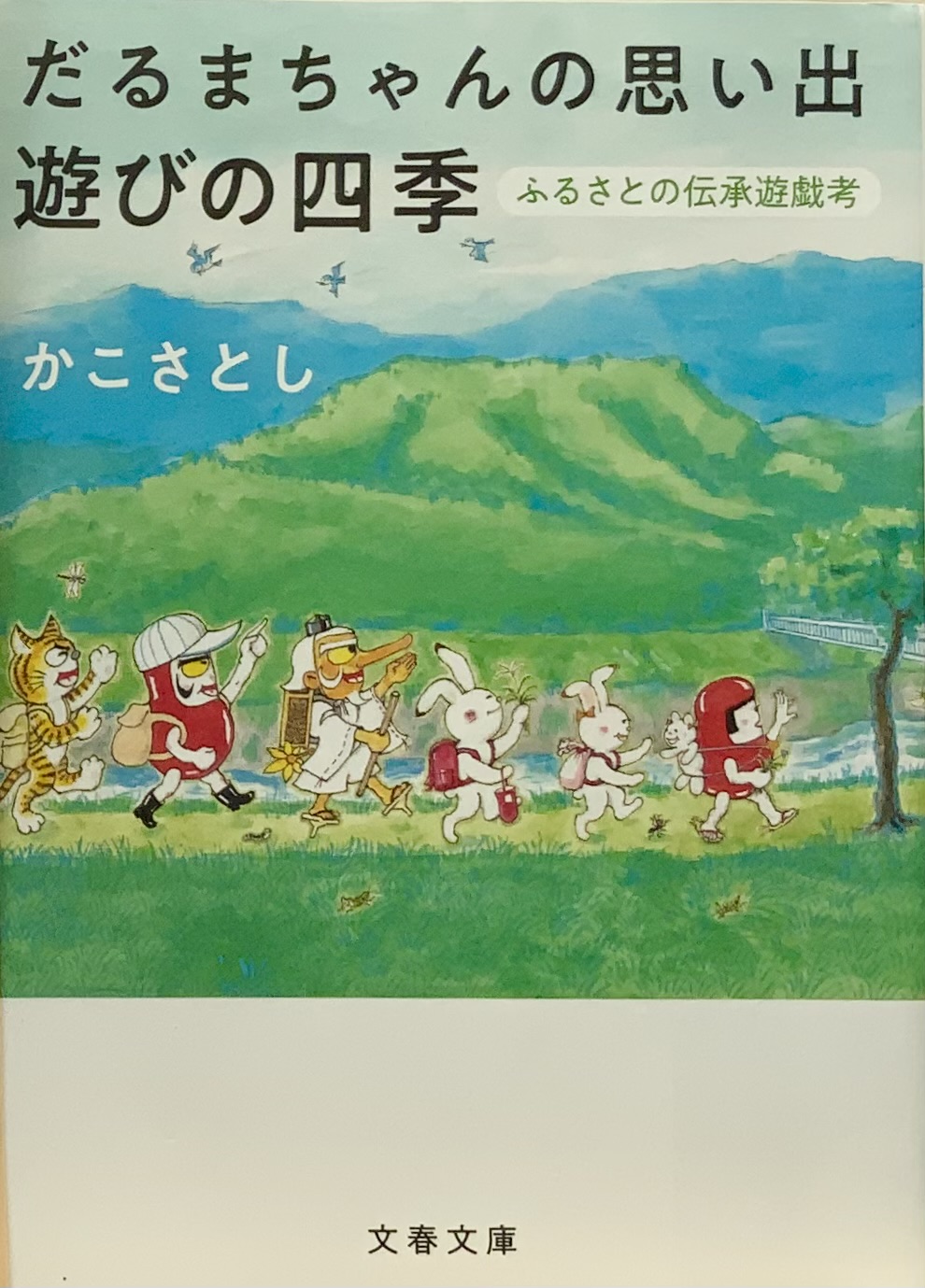

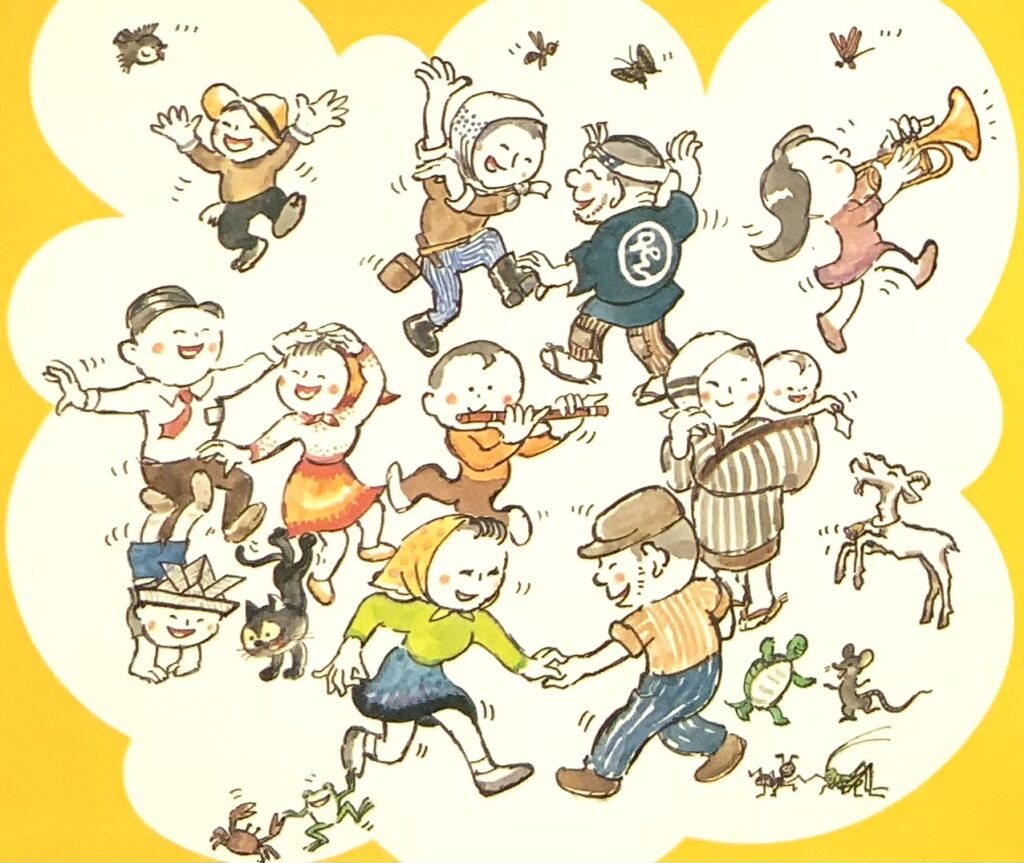

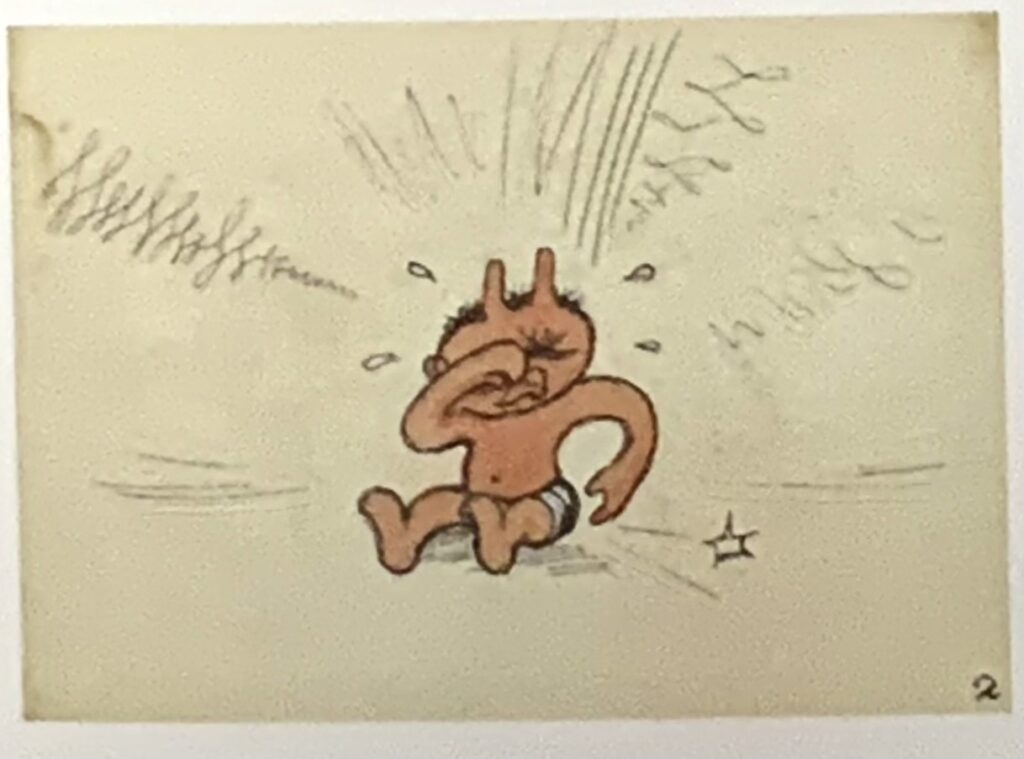

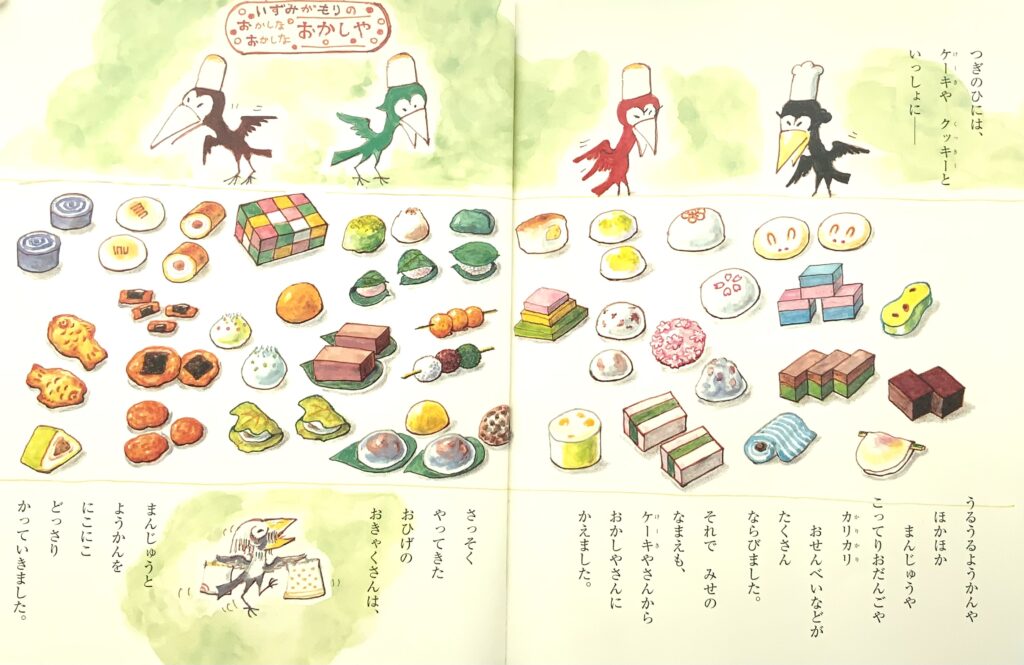

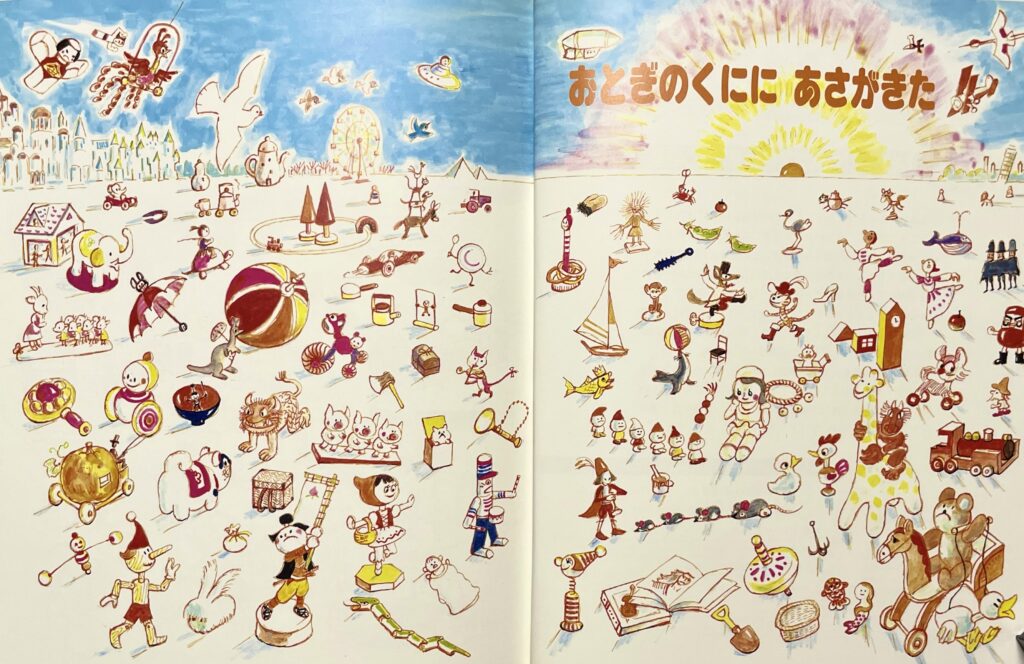

セツルメント(ボランティア)活動で子どもたちにお話を語ったり紙芝居を見せたり、あるいは絵の指導を始めてすぐに描いた「おもちゃの国に朝がきた」(下左・1952年)はおもちゃや絵本を持っていない子どもたちにこの絵を前に世界のお話をしたり、鳥は何羽いるかというクイズを出題したり、しりとりの最初の言葉をこの絵の中から選んだりして活用していました。

その左上の隅にやっこだこ、平和の象徴ハトの間に描かれているのが“火の鳥”です。この絵のモチーフを活かし『こびととおとぎのくにのあそび』(1991年農文協)の最後を飾るのが[おとぎのくにに あさがきた]と題する絵です。

「おもちゃの国に朝がきた」1952年制作の画( 一部)

左の絵を元に新たに描いた「おとぎのくににあさがきた」

“火の鳥”は不死鳥ともいわれるだけあって(?!)2024年11月に43年ぶりに新版として講談社から出版された全5巻シリーズ『かこさとし 新・絵でみる化学のせかい③ 化学の大サーカス 技術の歴史』にも登場しています。

最初のブラウン管テレビに映し出された色鮮やかな画面が、どのような仕組みだったのかということを説明する[まばゆい火の鳥 蛍の光]という見出しで、加古は ロートレックの作品を元に“火の鳥“を描いています。

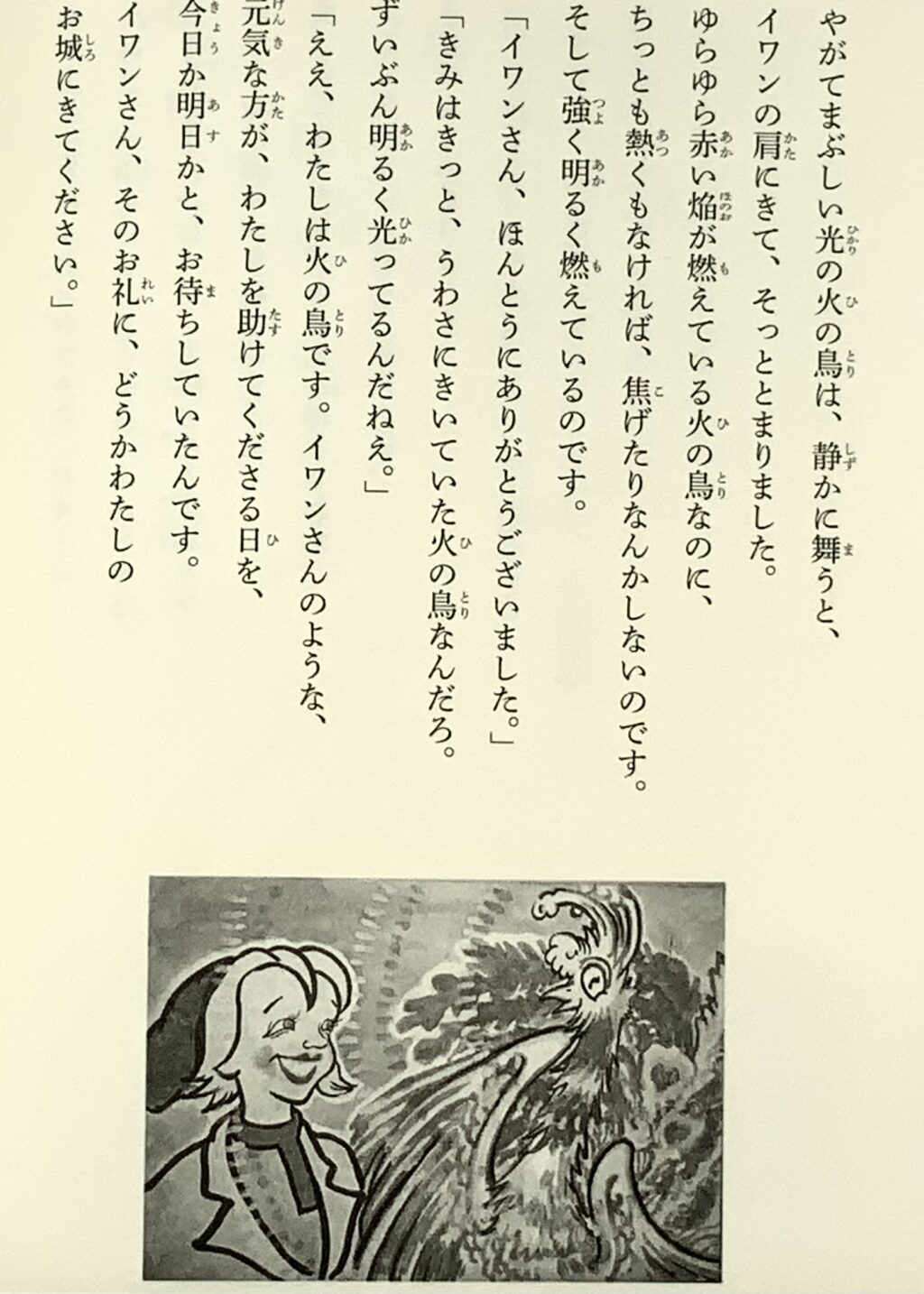

ブラウン管テレビの仕組みでは、熱をともなわない蛍光ということが重要な意味を持っているのですが、先程ご紹介した『かこさとし童話集⑩夜の森』の“火の鳥”の記述(下)が思い出されます。

(引用はじめ)

ゆらゆら赤い焔がもえている火の鳥なのに、ちっとも熱くもなければ、焦げたりなんかしないのです。そして強く明るく燃えているのです。

(引用おわり)

お正月の七草粥を作る時に、七草を刻みながら唱えると言われる言葉に🎵唐土の鳥が日本の土地に わたらぬさきに、とありますが、唐土の鳥とは朱雀や鳳凰、つまり火の鳥につながるもののようです。『こどもの行事 しぜんと生活 1月のまき』の七草がゆの項目で次の絵とともに紹介されています。

最後にもう一つ、加古がいかに”火の鳥“に思いがあったかがわかる絵をご紹介しましょう。

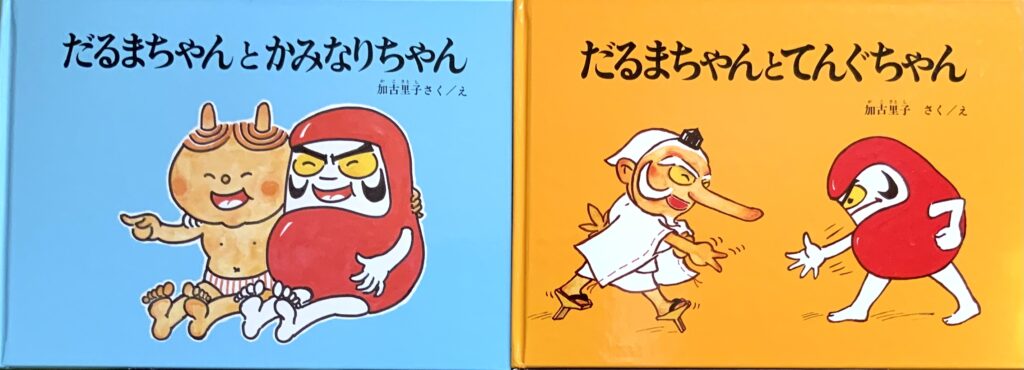

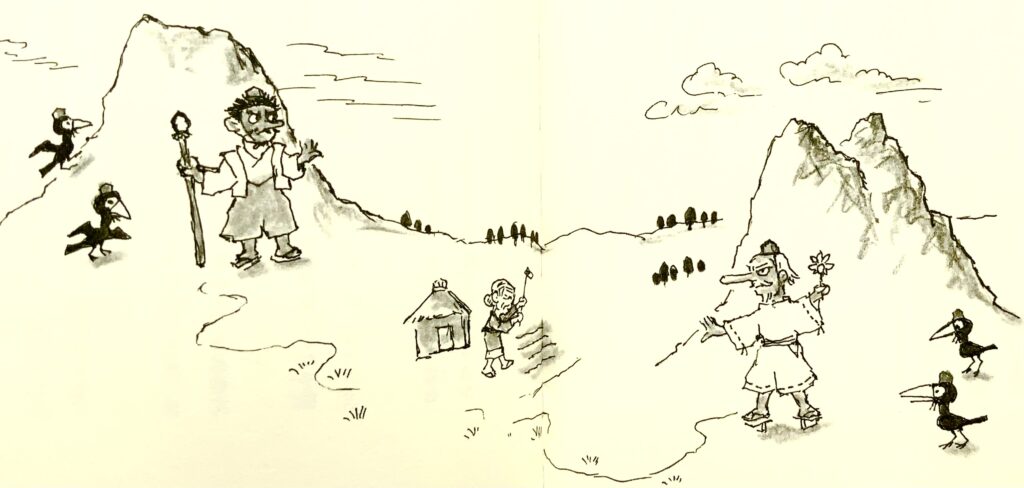

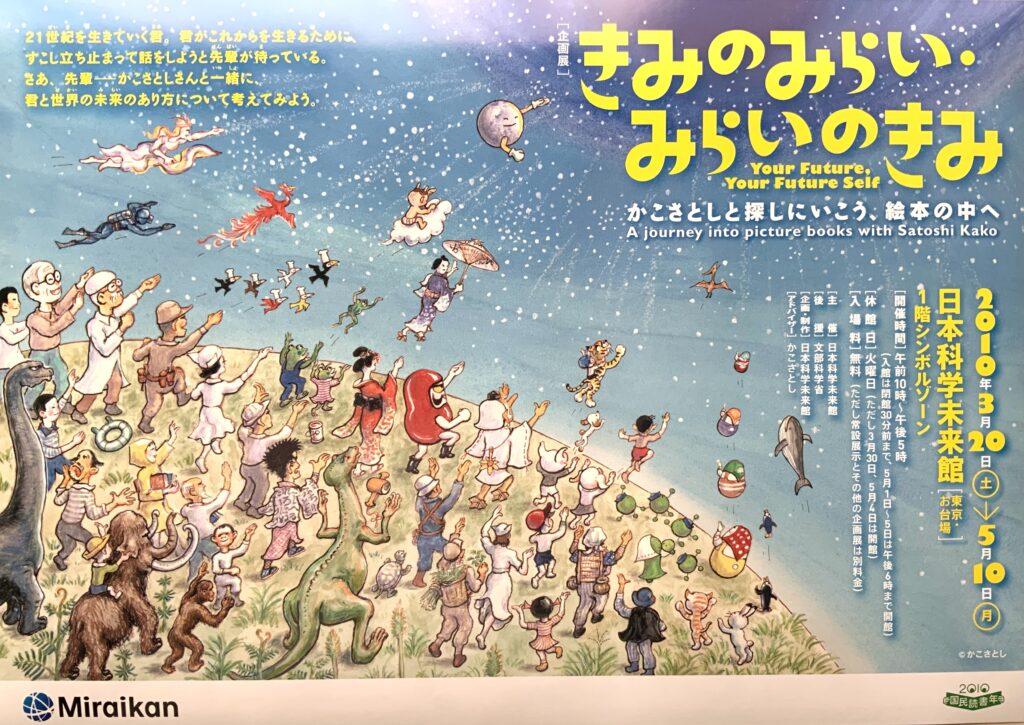

これは2010年に開催された科学未来館での展示用に描いたポスターです。たくさんの絵本のキャラクタともに、画面左上、からすたちの上に飛んでいます!

下の部分拡大をご覧ください。「かみなりちゃん」の後に見事な姿です。そしてその左下の地球上には加古らしき人もいます。

実はこの絵を再びチラシとして使った展示会が2024年12月から福井県セーレンプラネットで開催中で、この大きな絵も展示しています。

展示会であるいは本で、加古作品の中の“火の鳥”にであっていただけたらと思います。

サイトホームに戻る

サイトホームに戻る